|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 Ⅴ章 付録

Ⅲ章 諸地域社会の形成 近世民衆の生業と社会

一 肥前の諸藩と島原 top

1 肥前の諸藩と長崎

秀吉の知行割

肥前地域が近世体制に転換する作用をおよぼしたのが豊臣秀吉の九州制定であった。

天正十五(一五八七)年五月に秀吉は島津義久を降だしたのち、九州地域の知行割を行った。

龍造寺(りゅうぞうじ)藤八郎に佐嘉(さが)郡・小城(おぎ)郡・三根(みね)郡・藤津郡・高来(たかく)郡・神埼郡・杵島(きしま)郡・下松浦郡・彼杵(そのき)郡にわたって三〇余万石を与えた。

波多親に東松浦郡の旧領、松浦鎮信(法印)に旧領の北松浦地域と壱岐国、有馬晴信に島原半島一円(神代を除く)と浦上領、宇久(五島)純玄に宇久島・若松島・久賀島・福江島、宗義智に対島一円、深堀純賢に深堀とそれぞれ旧領を安堵した。 |

図57 名護屋城跡

|

このように、秀吉は肥前地域の大名に旧領を安堵したが、これら諸大名に対して名護屋城の築城、文禄・慶長期の朝鮮侵略時に領国の石高に応じた軍役を課した。

文禄二(一五九三)年に秀吉は波多氏を改易して蔵入地とし、寺沢広高を代官に任命した。

豊臣政権は無謀な朝鮮侵略によって弱体化し、関ヶ原戦での敗北によって、権力は徳川家康に移った。

関ヶ原戦後の肥前

関ヶ原戦で西国に属した鍋島氏は弁明に努め、所領の安堵を得た。

寺沢広高は慶長三(一五九九)年に筑前国怡土(いと)郡に所領を保持していたが、東軍に属したことから天草を加増された。

平戸の松浦鎮信、大村の大村純頼、有馬晴信、五島玄雅も旧領を安堵された。

その後有馬晴信は慶長十七(一六一二)年五月に岡本大八事件で甲斐に流され、直純が相続したが、同十九(一六一四)年七月に日向国延岡に転封させられた。

直純が領した島原は幕府領になったが、元和二(一六四九)年に松倉重政が拝領した。

寛永十四(一六三七)年に島原・天草の一揆が起こり、天草を統治していた寺沢堅高は謹慎処分になり、天草の所領は没収された。

堅高が正保四(一六四七)年に自殺し継嗣がいなかったことから寺沢家は断絶した。

この所領に慶安二(一六四九)年に播磨(はりま)国明石から大久保忠職(ただもと)が入封(にゅうほう)した。

島原・天草一揆で松倉勝家は処分され、遠江国浜松の高力忠房が入封した。

以上のような変遷において、肥前地域では、旧族居付大名が近世大名に発展してゆく比率が高く、一つの特徴をなしていた。

藩体制の形成

藩体制の形成においては、大名への権力集中が必要であったので、大名蔵入地の拡大、門閥層の整理などが進められた。

佐賀藩では、慶長十六(一六一一)年に家臣に領地の三〇%を上納させ、元和七(一六二一)年にも龍造寺系の多久・諌早・須古・武雄の四家に三〇%の上地(あげち)をさせた。

これら上地によって、小城(おぎ)藩・鹿島藩・蓮池(はすいけ)藩の三支藩が創出された。

小城藩は元和三年に鍋島元茂が小城・佐嘉・神埼・杵島四郡に所領を分与されたことから発足し、鹿島藩は寛永十九(一六四二)年に鍋島直朝に藤津郡内の鍋島正茂の領地を与えられたことより創出され、蓮池藩は鍋島直澄に佐嘉・神埼・杵島・藤津・松浦五郡内に所領をあてがわれたことから形成された。

これら三支藩はいずれも内分支藩で、佐賀藩の石高三五万七〇〇〇石内に含まれていた。

法令が整備され、行政機構も整って、藩体制が慶安・明暦期(一六四八〜五七)には確立していったが、旧族居付大名領に系譜する諸藩では、地方(じかた)知行(ちぎょう)制が存続した。

大村藩についてみれば、以下のようである。

大村藩の知行制

大村藩においても、佐賀藩と類似した形態にある。

『大村市史』上巻によれば、文久二(一八六二)年に完成したとされる「郷村記」では、内検総高五万九〇六〇余石のうち、地方知行地は一万九三〇七余石で、総高の三二%であるという。

慶長四(一五九九)年が七九%、元禄八(一六九五)年が四一%であったとされていることから、地方知行地は減少しているが、文久二年で三二%存在していることは、大村藩では、地方知行が知行形態の基本であったことを示している。

家臣団三一四一名の居住構成では、城下町居住が一〇〇五名で三五%、地方居住が一二三六名で六五%であるという。

地方居住が主であることが窺われる。

地方知行地の保有形態においても、上級家臣ほど集中的に地方に知行地を保有している。

『大村郷村記』によれば家老浅田大学は知行高四一三石五斗二升を五ヵ村に保有するが、戸根村に一四七石七升余、三重村に一八一石七〇〇一升余を保持し、知行地の八〇%がこの二村に集中している。

足軽層においても知行高五石未満の層五六九名のうち、居住地に知行地を保持する者一六一名で(『大村市史』)、二〇・八%が居住地に知行地があり、知行地と密接な関連があることが窺える。

村における身分構成を『大村郷村記』からみると、福重村は戸数六六七軒のうち、城下大給・村大給・小給・鉄砲足軽并(ならびに)扶持人(ふちにん)は一〇七軒で一六%、千綿(ちわた)村は六〇九軒のうち大給・小給・鉄砲足軽・扶持人は六七軒で一〇%、鈴田村五三一軒のうち、大給・小給・鉄砲足軽・扶持人は二九五軒五四%を占める。

幕末期においても、村方における士的身分者の居住がみられる。

佐賀藩と大村藩においては、地方知行制が存続し、知行所有も多くの村に分散的に保有する相給形態ではなく、一村ないし数村への集中型であった。

また郷村においても侍や足軽被官などが居住し、身分構成では複雑な内容になっていた。

譜代大名領

譜代大名が配置された唐津藩と島原藩は地方(じかた)知行制でなく蔵米(くらまい)知行制が基本であった。

唐津藩は寺沢堅高(かたたか)以降は譜代大名の大久保氏(統治期・慶安二〈一六四九〉〜延宝六〈一六七八〉)・松平氏(統治期・延宝六〈一六七八〉〜元禄四〈一六九一〉)・土井氏(統治期・元禄四〈一六九一〉〜宝暦十二〈一七六二〉)・水野氏(統治期・宝暦十二〈一七六二〉〜文化十四〈一八一七〉)・小笠原氏(統治期・文化十四〈一八一七〉〜明治二〈一八六九〉)の五氏が統治した。

このように大名が交替することから地方知行制はとられず、小笠原氏入封の折は、蔵米知行分か一万五六八〇余石で、藩物成(ものなり)収入二万五九七一余石の六〇%に及んでいた(『唐津市史』)。

庄屋制の違い

旧族居付大名統治の藩と譜代藩とでは、郷村機構にも違いがあった。

これを庄屋制についてみれば、以下のようである。

佐賀藩の庄屋は三〜四年ごとに交替し任命制であった。

「小庄屋之儀向後代官(こうごだいかん)好次第ニ大庄屋江人柄相撰せ郡代・代官吟味を以(もって)蔵方頭人(くらかたとうにん)承届候上可申付候」(「明和御改記録」)と庄屋職は世襲ではなかった。

一方、唐津藩は旧波多氏の家臣が在地し、大庄屋や庄屋に任命されたことから世襲制の庄屋が多かった。

民衆運動の差

郷村機構の違いが領民の動きにも影響した。

佐賀藩では、村に士的身分の者が多く在往していた。

「給人耕作之儀禁止之事候」(「明和御改工記録」)と在地に所領を持つ者でも耕作に従事する者が少なからずいたことから、このような法令が出されている。耕作給人は耕作のため年貢納入の義務を負い、この場合は農民的扱いとなる。

平常は士的身分である。耕作給人は五人組にも加わる。

このようなことから佐賀藩では村方構成は複雑であり、村方として藩に対してまとまって要求を提出するのが困難であった。

佐賀藩では大規模な一揆や村方騒動は発生していない。

それは複雑な村方構成に由来していた。

唐津藩では明和八(一七七一)年に二万人が参加したともいかれる総百姓一揆が起こった。

年貢米・運上銀の減免などを求めた一揆であったが、要求をぽぼ認めさせている。

郷村としてのまとまりがあった。

天保十(一八三九)年に唐津藩が上地(あげち)し幕領になった地域で大規模な村方騒動が発生した。

庄屋層の不正を村民が追及した騒動で、広瀬村金比羅岳に一〇〇〇人以上が一ヵ月以上立て箭り、幕命で出動した唐津藩兵に鎮圧された。

世襲庄屋が多く特権化し、村民と対立するようになったことに由来するものであった。

藩制や村落秩序の相違は文化的差違も生み出した。

人々の学びの場として塾が多く形成さわた。

佐賀藩では武士や僧侶が中心的役割を演じた。唐津藩では新々斉(しんしんさい)・時習堂(じしゅうどう)・希賢堂(きけんどう)などの塾が設けられたが、庄屋層がこれらの塾で学び素養を培った。

2 島原・天草一揆勢の群像

top

鎖国の強化

江戸時代初期、寛永十四(一六三七)年に起きた島原・天草一揆は三代将軍家光の徳川幕藩体制の確立期にあたっており、幕府はその体制をどのように構築するのかという重要なテーマをかかえていた。

いわゆる鎖国といわれるシステムが段階的に強化されて行った最終段階に勃発し、この一揆(乱)を経験することによって鎖国への道は一段とスピードアップされたと理解されている。

一揆像の見直し 近年、その戦いの舞台となった島原半島南部に位置する原城の発掘調査が本格的に進められ、従来の定説を見直す必要に迫られるような知見が報告されつつある(石井進・服部英雄編『原城発掘』新人物往来社)。

また、この一揆の全体像を見直そうという考えも現れはじめている(服部英雄「原城の戦いと島原・天草の乱を考え直す」)。

それら近年の動向を参考にしながら、ここでは佐賀藩の史料である「勝茂公御年譜」(『佐賀県近世史料』第一編第二巻)をもとに、佐賀からの視点を中心に、この歴史的大事件を叙述していきたい。

一揆の原因

「勝茂公御年譜 四」では、寛永十四(一六三七)年の春頃から将軍家光が病気になっていて、いろいろな噂が飛び交っていたことが記録されている。

江戸から遠い国では死亡説もあったという。

一揆勃発の原因の一つが将軍の病気にあったのではないかという見方をとっている。

第二は、島原の領主松倉勝家の苛政を取り上げる。

「武を忘れ諸士を不愛、色を好み酒に耽て領内の仕置不正」ということで、政治を顯みなかっただけでなく、「いろり銭・火燵銭・窓銭・棚銭・戸口銭」などの税を取って領民を苦しめた。

第三には、元々キリシタン信仰が最も盛んであった土地柄、元小西行長の家来であった五人の浪人たちが、信仰の復活を図って人々に働きかけたことをあげる。

その象徴的存在として益田(天草)四郎という一五歳の少年が登場する。

このように、佐賀藩の史料からも、この一揆の原因は、領主松倉氏の暴政という政治的要因と、キリシタン信仰による宗教的団結、それらが将軍病気説がささやかれるなかで、徐々に高まって行ったことをあげている。

一揆の経過

寛永十四(一六三七)年十月十五日、島原深江村の農民がキリシタンの絵像を礼拝したことに端を発して、代官とのトラブルが発生した。

それに呼応してか、十九日、島原口ノ津(くちのつ)の農民たち一〇〇余人がキリシタンを唱えて代官との確執を起こした。

そして、とうとう制止する代官数名を打ち殺す挙に出た。二十一日、口ノ津の絵師山田右衛門作は島原から来た侍たちに、キリシタンたちが蜂起したことを伝えた。

二十三日、島原・天草の村々約一四ヵ村は回文を通じてキリシタン蜂起を決めた。

一揆軍の島原城攻撃

二十四日、蜂起したキリシタンたちは、有馬・有家に集合して島原城の攻撃を相談した。

二十五日、島原城の多賀主人・岡本新兵衛(藩主在江戸のため国元を預かる家老)らはキリシタン討伐の兵を有馬に派遣したが、一揆勢のあまりの多さに島原に戻った。

二十六日、多賀・岡本らは戦備をととのえて、深江村で一揆勢と戦った。双方に死傷者が出たが、この段階で、すでに一揆勢は鉄砲を使っているのが注目される。

数のうえで著しく劣勢な松倉勢は、隣国に援軍を求める使者を派遣することにして、籠城することに決定した。

一揆勢は、島原城攻めを敢行、城門を攻撃したが失敗した。

その救援要請を受けた佐賀藩では、豊後目付(めつけ)に伺いをたてた(二十八日)。

二十九日、鍋島茂旨(しげむね)、茂賢(しげかた)らを島原藩との境近くの神代(こうじろ)に派遣して命令を待つ一方、老臣亀川勝右衛門を島原城の偵察に出した。

島原城では、佐賀と熊本の両藩の救援がすぐには望めないことがわかると、要害堅固な城を頼んで死守することにした。

一揆勢も城が容易に落ちないので、態勢の立て直しを図った。

その頃、天草でも一揆勢が活動を活発化していた。

唐津藩の天草領では、富岡城の城代三宅藤兵衛が、一揆勢討伐のため、唐津に援軍を要請すると共に、自身兵を率いて出陣した(十一月三日)。

四日の豊後目付からの命令は、あくまで江戸からの指示を待て、ということであった。

佐賀と同様の命令は、熊本にも来ていた。

この段階での豊後目付の認識は、一揆勢の勢力はしだいに縮小するであろうというものであった。

八日には、佐賀から江戸の藩主鍋島勝茂に書状が送られた。

その返書は二十三日に佐賀に来たが、鍋島一千で一揆鎮圧を命じられることを願ったという。

九日、江戸では豊後目付からの報告により、島原藩主松倉勝家の任国下向と、二人の上使(板倉重昌二石谷貞清)の派遣を決め、上使は十日に出発した。

鍋島勝茂も自らの任国下向を願い出たが、子息二人の下向という形しか許されなかった。

同日、天草では一揆勢が天草四郎の指揮のもと出撃して来た唐津勢と戦い、三宅藤兵衛は本渡での戦いで十四日に戦死した。 |

図58 鍋島勝茂

|

十六日、京都所司代・大坂城代・大坂町奉行から九州諸大名に文書が出された。

江戸からの指令がなければあくまでも島原出兵は禁止ということであった。

この時点で、すでに事件発生から約一ヵ月が経過している。

しかし長崎については、長崎の町代官末次平蔵からの要請があれば出兵するように準備しておくことを伝えるために大坂町奉行より佐賀へ使者が到着していた(九日)。

一揆勢が長崎を攻撃しようとしていたという情報をいち早く入手していたのであろう。

天草では、十八日および二十一日に富岡城が天草四郎率いる一揆勢に攻撃されたが、攻撃は失敗した。

四郎は富岡城攻撃を断念して島原に戻った。

この段階で四郎ら首脳部は、島原城および長崎の攻撃を断念して原城に籠城と決めたようである。

二十三日の富岡城攻撃はまたしても失敗した。二十五日、上使板倉重昌・石谷貞清は九州小倉に到着し、十二月四日には島原に着き、六日に原城に着陣した。

上使の命令により、十一月二十八日から佐賀・鍋島勢は渡海して島原に向かう。

十二月九日、天草の一揆勢約七〇〇人は船で原城に向かった。

幕府軍の総攻撃

十日、上使は諸軍に命じて原城総攻撃を行った。攻撃軍は多大の損害を出して攻撃は失敗した。

これ以後諸軍は、陣地を固めて大砲などの砲撃による攻撃に変更した。

十九日の夜半から二十日にかけて、再び総攻撃をしたが激しい反撃にあって退いた。

その結果、やはり陣地を固めることになった。城中から見下ろされて何かと不都合なので、大井楼(高いやぐら)を築くことになった。

この後、戦線は膠着状態になった。

その頃、新しい上使として、松平伊豆守(いずのかみ)信綱(のぶつな)・戸田左門(とださもん)氏鉄(うじかね)が二十八日に小倉に到着していた。

幕府軍再度の総攻撃

寛永十五(一六三八)年正月一日、板倉重昌は新上使の到着以前に落城させる決意をし、総攻撃を実施。板倉自身、鉄砲にあたって戦死して攻撃は失敗した。

四日、新上使が島原に到着した。十二日、板倉戦死の報告が江戸についた。

江戸在府中の鍋島勝茂をはじめ、細川・黒田・有馬・立花など九州の大名にたいして領国への下向が指示された。

ここに至って幕府首脳も、事態が容易ならざるものであることをようやく痛感した。

十五日、オランダ軍船による海上からの砲撃が行われたが、うまくいかなかった。

二十二日、鍋島の陣地から撃った石火矢(いしびや)が本丸の天草四郎の側まで飛び、側にいた男女五、六人を打ち碎いた。

正月二十九日、鍋島勝茂は領国に下向したが、佐賀には立ち寄らず、まっすぐ島原に渡海する。 |

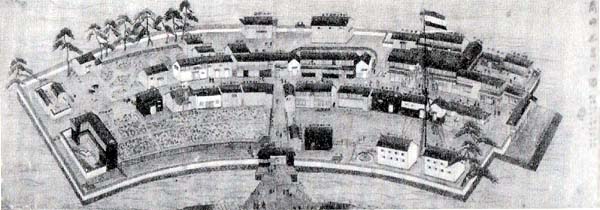

図59 島原城攻撃図 寛永15 (1638)年1月15日の

原城布陣の様子を描いたものと思われる。

|

これ以後二月二十二日まで、ほぼ戦線は膠着状態になった。

この間、勝茂は陣中に「条目」(じょうもく)もしくは『仰渡」(おおせわたし)の陣中掟を盛んに出している。

その内容は、それぞれに違うところもあるが、共通しているのは、抜け駆けの禁止・喧嘩口論の禁止・火事の用心・身分の高い者以外の乗馬の禁止・軍法の遵守などであり、軍規律の維持に苦心している様が窺える。

二月二十二日、一揆勢は三手に分かれて夜討ちを行ったが失敗した。

このような状況のもとに、二月二十七日、上使(松平・戸田)は総攻撃を二十八日と決め、各陣に通達した。

しかし、鍋島軍が対峙していた出丸を城兵が放棄したことを知り、勝茂は松平信綱に出丸への進撃許可を願った。

けれどもその進撃によってすべての軍が勝手に動くことを危惧した信綱は、それを許さなかった。

ところが鍋島軍を監視する役目の榊原職直(さかきばらもとなお)は信綱の命令を無視して進撃、鍋島軍もそれに続いた。

結局、総攻撃は二十八日まで続き、その日に原城は落城したものの、榊原軍・鍋島軍の軍令違反は後々幕府から処分された。

3 島原大変 top

島原大変の概要

一九九一(平成三)年六月、長崎県の雲仙普賢岳(ふげんだけ)で大規模な火砕流(かさいりゅう)が発生して、多数の犠牲者が出たことは記憶に新しい。

この災害から約二〇〇年前の寛政四(一七九二)年、同じく雲仙岳で大規模な火山噴火が発生した。

その災害で多数の死傷者を出した。

そしてそれは、島原のみならず有明海を隔てた佐賀(鍋島藩領)や肥後国(細川藩領)へも多大の被害を津波によってもたらした。

俗に「島原大変肥後迷惑」という言葉が生まれか所以である。

寛政三(一七九一)年十月八日に起きた地震が、この大災害発生のきっかけである。

それ以来、毎日地震が相次いだ。十一月十日頃からしだいに地震が大きくなり、島原の街の象徴ともいうべき眉山(まゆやま)の崩落がはじまった。

あけて、寛政四年正月十八日の夜半に激しい地震と共に雲仙普賢岳が大噴火を起こした。

しかし、二月および閏二月の間にかけては、事態は一進一退を繰り返した。その間、小康状態の時には、茶店などが出てたくさんの見物人があったほどである。けれども三月にはいると、眉山の変化が一段と進展した。

眉山の崩壊

四月一日午後七時頃、大地震と共に眉山が崩壊して大惨事を引き起こしてしまった。

その被害状況は、島原を中心とした地域で死者約一万人・負傷者約七〇〇人・家屋の流失約三三〇〇戸などとなっている。

その他の地域への被害も甚大であり、天草郡では死者約三五〇人・流家約三七〇軒、熊本頷では死者約四七〇〇人・負傷者約八〇〇人・流潰住居約二二〇〇軒、などとなっている。

幕府も事態を重くみて、老中松平定信は当座の御手当として金二〇〇〇両を貸し与えた。

しかし、災害の爪痕は長く尾を引いて、復興はなかなか進まなかった。

その最中、島原藩主松平忠恕(ただひろ)は心労から四月二十七日に避難先の村で病死した。

佐賀藩からみた島原大変

佐賀藩領においても、有明海に面した地域を中心に島原の影響を受けた。

「泰図院様御年譜地取・寛政四年」(『佐賀県近世史料』第一編第八巻)には、佐賀藩が津波で受けた被害が詳しく報告されている。

それによれば、「でき死弐人、流失ニ而(て)行衛(いくえ)不知者(しらざるもの)拾五人、掻我人弐拾三人、流失船拾弐艘、倒家弐拾八、道崩所千七百七拾間、田畠(でんばた)八拾六町汐下(ちょうか)、……」などと記しており、死者は二人と比較的少数であるものの、行方不明者一五人、怪我人二三人など、少ながらぬ被害を被っていることがわかる。 |

図60 普賢嶽大噴火を伝える瓦版(寛政4年)

|

その被害報告の詳細も記録されており、場所は諌早・神代(こうじろ)など比較的島原に近いと頃から鹿島・能古見(のごみ)など現在の佐賀県西部地区および佐賀市の周辺部である砥川(とがわ)津・廻里(めぐり)津・芦刈(あしかり)津・蒲田(かまた)津・早津江(はやつえ)にまで及んでいる。

この島原大変に対して周辺各藩は、多大の関心を寄せており、使者を派遣している。

大村藩・唐津藩・平戸藩・福江藩などは、同じ肥前国の藩として、また、肥後藩は同様の被害を被った藩として、福岡藩・秋月藩・柳川藩は隣国の藩として、豊後竹田藩・豊後府内藩・豊後杵築藩・豊前中津藩は九州の藩として、それぞれ使者を派遣して災害見舞を行っている。

その他では、豊後日田は幕府天領としての立場から使者派遣を行っている。ややかわったところでは、豊後宇佐大宮司と大和高取藩の使者派遣というところであろう。

それらの中でも佐賀藩は、この災害にはいち早く対応している。

それは、同じ肥前国であるということ、隣藩のできごとであるということ、および自藩も少なからず被害を受けたということからである。

島原への災害見舞などの使者の派遣回数も他藩と比較しても群を抜いて頻繁である。

その使者も、佐賀本藩だけでなく分家ともいうべき小城(おぎ)鍋島藩・蓮池(はすいけ)鍋島藩からも送られている。

またその使者となった人も、米倉権兵衛をはじめ、比較的身分の高い人物が多い。

一方、被災者の手当のためであろう、医師の派遣も実施している。

4 近世の長崎 top

|

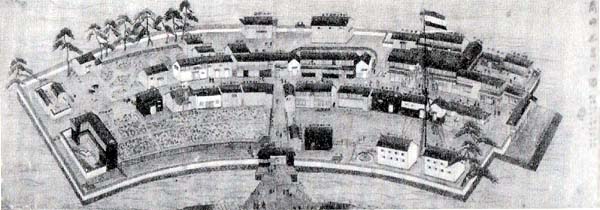

図61 長崎出島之図(川原慶賀筆)

|

長崎の形成

長崎はポルトガルとの貿易港として元亀二(一五七一)年に開港されたことに由来する。

島原町・平戸町・大村町・横瀬浦町・外浦町・分知(ぶんち)町が形成されていった。

天正八(一五八〇)年に大村純忠(すみただ)が六ヶ町をイエスズ会に寄進したが、豊臣秀吉が九州平定後にこの地を収公した。

関ヶ原戦後に徳川家康が押さえ幕領となった。

徳川幕府は元和二(一六一六)年に平戸と長崎を貿易港に限定した。

寛永十一(一六三四)年に出島の築造を開始し、同十二年には日本人の海外渡航と帰国を禁じ、同十八年にオランダ商館を平戸から出島に移し、長崎を貿易・対外折衝の拠点にした。

同年福岡藩に長崎警備を命じ、翌年には佐賀藩も担当するようになった。

町も発展し、正保・慶安期(一六四四〜五二)には内町二三町・外町四三町に発展していた。

長崎奉行が置かれ、長崎代官と町年寄を監督した。

藩の蔵屋敷が設けられ、樺島町(かばしままち)に秋月藩、本五島町(ほんごとうまち)に長州藩、浦五島町(うらごとうまち)に柳川藩、新町に小倉藩、西浜町に薩摩藩・五島藩・久留米藩、本紺屋町に対馬藩、恵美須町に大村藩・島原藩、大黒町に佐賀藩・熊本藩・平戸藩、西中町に大村藩、東中町に唐津藩、東上町に唐津藩の蔵屋敷が置かれた(『角川地名大辞典』)。

このように、九州の諸藩は長崎に蔵屋敷を設け、貿易や情報収集に努めた。

貿易と肥前諸藩

鎖国以後、長崎との外国貿易品の扱いが変化し、明応元(一六五五)年に糸割符制(いちわっぷせい)から相対貿易となり、寛文十二(一六七二)年に市法貨物商法に転換していったが、糸割符商人や市法商人に取引が掌握されていたので、九州諸藩が貿易利潤を得る目的に参与することは少なかったとみられる。

貞享二(一六八五)年に定高仕法制がとられ、さらに正徳五(一七一五)年に正徳新例が施行されて貿易利潤の配分が定められたが、貿易が減少してきていたことから、九州諸藩にとって長崎はそれはどの比重を持たなくなった。

天保十一(一八四〇)年に起ったアヘン戦争の情報が伝えられ、危機意識が強まり、海外情報の入手、庶物販売、武器の購入などで、九州の諸藩も積極的に長崎に対応するようになった。

とりわけ、嘉永七(一八五四)年に長崎が条約によって開港地となり、外国船の来港が増え、それによって九州諸藩も長崎との繋がりを強めた。

佐賀藩は代品方・機械取入方を設けて、蝋(ろう)・石炭を販売し、その代金で鉄砲・大砲・軍艦を購入した。

唐津藩も厳木(きゅうらぎ)・相知(おうち)地域の石炭を統制下におき、外国船の燃料として売り捌いた。

トーマス・グラバーが安政六(一八五九)年六月に長崎でグラバー商会を設立して、生糸・茶・石炭などを購入した。

文久三(一八六三)年八月十八日の政変以降グラバーが、武器の販売を積極的に行うようになったことから、佐賀藩は連繋を強め、それが高島炭坑の共同経営まで発展していった。

二 農業と干拓 top

1 クリークと農民生活

堀・ホリ 佐賀では一般に「クリーク」とはいわず「堀・ホリ」という。

なまって「ほい」ということもある。

「クリーク」といい始めたのは昭和にはいってからであり、一説では戦中に中国に出征した兵士が帰還してからという。

しかしこれは中国語ではなく、中国でもつかわない。

これのそもそもの語源は英語の creek だから、なんらかの経路でイギリスから伝わってきたのであろう。

それはともかく、佐賀平野農業の歴史は、何よりこの堀によって特徴づけられ、いわば堀によって成立つ「堀の農業」であった。

堀こそがこの地域の農業と農民の生産と生活をささえ、逆にいえば堀の存在に規制された、特異な農業と農村社会であった。

その特異さはこの土地の生い立ちの歴史そのものなのである。

世界有数の干満差

今日みる佐賀平野は、かっては有明海の斜面下にあった。

背後地の山々から花崗岩や土砂が河川によって海に流出されるのだが、この有明海は世界有数の干満差をもっており、河川から海にそのままストレートには流れ落ちない。

つまり河川の水はある時は逆に山に向って押し戻され、山麓近くまで逆進の反復が繰返される。

また海も遠浅の干潟を繰返し反復して海岸に向かって海水を押し上げている。

こうした有明海の強い逆進作用が、流下してくる土砂を押し戻し、しだいに海岸線に沿って沈澱(ちんでん)させ、干潟化・干陸化の条件をつくっていった。

干潟はやがて陸地化していくが、江戸時代以降は鍋島藩も積極的に開田・干拓事業に取組み、藩富の増大に力をつくした。

耕地が拡大していくことは天賦(てんぷ)の恵みであり、藩としてもよろこばしい限りであった。

当初は藩の直営事業であったが、のちには裕福な商人の参加をもとめた。

用水不足

この天賦の恵みも、開田・干拓の進展と共に、大きな問題にぶつかった。

それは佐賀平野の決定的な用水不足である。

そもそも佐賀平野の水を賄う背後地の山は浅く狭い。

このため、元々水量に乏しかった。

従って造成された新田に、新しく不断に水を供給する余裕はほとんどなかった。

水がなければせっかく拓いた田に、たわわに稲を棯らせることはできない。

窮余の策として浮び上ったのが、田の側に深い堀をほり、そこに水を溜めこむことであった。

溜めこんだ水を汲み揚げては田に注ぎ、その水を反復利用して、辛うじてなんとか稲一生の水を賄うことができたのである。

澪(ミオ)

海の水が引いて遠浅になった時、そこに澪(ミオ)という水路にあたるやや深い溝が残る。

干陸後はこれを幹線水路として深く広くほり進み、これを縦横に網の目のような堀を結んで一大水路網を完結させた。

堀には一年間に降った雨水はもちろん、上流からくる余り水、干満差によって河川を逆流する淡水(あお)を、巧みに堀に導入して溜めた。

そのため上流と下流の集落との境界には、井堰を設け、集落内の水の管理・調整・確保には、集落をあげてこれに当った。

集落内に入った水は一滴といえども他に洩らすまいという魂胆である。

しかしこの井堰の存在で、佐賀の堀は運河・運搬の用にはたたない。

水汲桶

ところで堀からの用水で一番の困難は何といっても低い堀に貯めた水を、いかに高い田に汲み上げるかであった。

古くは木製の「水汲措け」が利用された。堀に投入れた桶を、二人がかりで力いっぱいひき揚げ、田に注いだ。

労働そのものは、何も重労働というほどのことはない。

ただ真夏の炎天下に灼熱の太陽にやかれ、来る日も来る日もただ黙々と水を汲み揚げる忍耐力の勝負である。

とくに堀面と水田面が、人の高さに満たないほどであれば、揚水もそれほど苦ではない(図62参照)。

しかし水位が下って、その格差が人の高さをこえるほどになると、話はかわってくる。

双方ともに距離をおいて腰をおとして低く構え、投げ入れた桶を足でふんばり、力いっぱい全身の力で汲み揚げ、田に注ぐ。

渾身の力を振りしぼって行う作業である。 |

図62 堀からの「水汲桶」による揚水灌漑

(『農業全書』)

|

足踏水車

この水汲桶に代わって登場したのは、足踏水車である。佐賀ではこれを踏車という。

江戸時代後期の著名な農学者、大蔵永常によると、この踏車は寛文年間(一六六一〜七二)に大坂の農人橋に住む京屋七兵衛と同清兵衛によって発明されたという。

そしてこれが佐賀平野に伝わったのは安永三(一七七四)年であった。

佐賀の牛津町の商家「野田家日記」(西日本文化協会刊)によると、「此年より水車始まる。以前は“釣桶かっぽう”なり」と誌している。

「釣桶かっぼう」とは前述の水汲桶のことである。

そしてこれから二五〜六年あとの寛政十二(一八〇〇)年に佐賀領内を巡視した幕府役人の「巡視録」に「水くみは踏車が早く候か打桶が早く候か」と問うたのに対し、神埼郡東野ヶ里(とうのがり)の庄屋が、「車にて踏み候が早く御座候」と答えた記録がある。

踏車がかなり普及していることが推測されるのである。

しかしこの踏車の値段は、農民にとっては目の玉がとび出るほどに高価なものであった。

米二俵半から三俵という。

重い年貢負担のなかで、どのようにして農民がこれらを捻り出したか。

しかし農民たちは踏車の能率の高さを聞いて、ともかく、無理算段のすえこれを競って買い求めたもようだ。

踏水車の購入

筑後川を隔てた川向うの隣藩筑後・柳川には、昔から家具や建具の指物大工の栄えた所がある。

そして安永年間(一七七二〜八一)に当地の猪口万右衛門なる人が、苦心のすえ足踏水車の製作に成功し、以後筑後・肥前の一帯にこれを供給したという。

佐賀平野の揚水に苦労に苦労を重ねた晨民たちが、大金を懐にし一世一代の大買物に、筑後川をわたってこの柳川を目指したのである。

しばらくは踏車絶讃の時期がつづいた。

しかしやがて明治期になると、この踏車の労働も耐え難いものとなった。

苛酷な水車揚水

昭和十八(一九四三)年に佐賀県農業労働研究所が、古老を集めて行った座談会に次のような発言がある。

普通ハ水車ヲー台、盛夏ニナッテ水位ガ下ガルト二段 干バツノ時ハ三段ニ致シマシタ。

三段ガケニシマスト普通夫婦二人ノトコロデハモウ一人誰カ雇ッテコナケレバヤッテイケマセン。

二段ノ場合デモ下ノ車ガ水一杯ニツカツテ居レバ楽デスガ、羽根が半分位シカツカッテイナイ時ハ大変重イノデ、

学校ニ行ツテイル子供ガ帰ルトコレヲ前ニノセテ踏マセマス。

ソウスルト大分楽ニナルノデヨク子供ヲノセタモノデス。処ガコレガ毎日毎日ツヅクノデ、

ソノ骨折リハ並大抵ノコトデワナク、平坦部ノ農家ニハ嫁ハヤラヌトマデイワレマシタ。

ソレハ日傘ヲサシテ嫁ヤ子供マデ水車ヲ踏マセルトコロニ 嫁ハヤレヌトイウコトデス。 |

二段・三段かけの水車揚水

その労働の苛酷さを知ることができよう。

佐賀平野のこの揚水灌漑(かんがい)は、他とちがって苗代(なわしろ)田だけとか、異常旱魃(かんばつ)の時だけというのではない。

稲の全生育期をすべてこれで賄うのである。

高い所から低い田に、順次水を掛け流す自然灌漑地域では、とても想像もつかないであろう。

かりに一〇枚の田をもつとする。真夏は一枚の田に水を満たすには、二人二時間は必要である。

順次水を満たして一〇枚目が終ると、はじめの田はすでに減水している。

水を涸らして地割れでもつくろうものなら、水は底から漏って溜らなくなる。

だから揚水は早目に汲み揚げて決して枯らしてはならない。

そしてここでは一ヵ所で水を揚げ、それを田越しに灌漑することはまずない。

一枚の田は必ず一つの堀に面している。

だから一枚が終ると水車を解いて、天坪棒で肩にかつぎ、次の田に移動し、組み立て、再び揚水にかかる。

水をたっぶりふくんだ水車は結構重い。それを畦(あぜ)に足をすべらさないよう、畦豆を踏まないよう移動する。

古老の話にあったように旱魃になると二段がけ、三段がけとなるから、どの農家も三台の水車と、三人前の労働力は欠かせない。

そして気の遠くなるまで来る日も来る日も水を汲み、足の裏に血豆をつくり、それが大きなタコになるまで車を踏むのである。

しかしこの作業も一雨来れば、万歳(ばんざい)である。それこそ神が賜った中休みである。

正月よりお盆より雨がうれしかったと皆いう。

だからこの地域の老農たちは、雨の到来をいち早く予知できるすぐれた感覚の持主たちでもあった。

雨雲の位置、動きはもちろん、空気の湿(しめ)り、匂(にお)いさえ、敏感に映しとって雨の気配を読んだのである。

そして皆で、雨の来るのを待ち望んだ。

2 有明干拓の村々 top

世界有数の干満差

有明海は世界でも有数の干満差があり、それは六〜七メートルにおよぶ。

九州一の筑後川や他の河川から有明海に流れこんだ土泥がこの潮によって流され、佐賀平野南部の海岸線に堆積する。

この堆積した土泥が佐賀平野を広げていった。

筑後川やその他の河川から流下したきめ細い土泥はいったん沖合に流されるが、満潮の時に海岸近くに逆流し堆積する。

有明海は潮流が東から西に流れているので、佐賀県の東部ほど堆積量は多く佐賀県泉南部の佐賀郡川副(かわそえ)町付近で年間七センチに達し、それより西になるにつれて漸減し、杵島郡白石地域では一・五センチぐらいになる。

このことから一〇〇年間に川副町付近では一キロ、久保田町地域では〇・三五キロに陸地が広がり、二〇〇〇年前頃は、三根町、佐賀市、千代田町、牛津町の海抜四メートル線では貝塚遺跡が出土することから海岸とみられ、吉里ヶ里遺跡もこの海岸線に近かったと考えられている。

古代・中世の干拓

大化改新による班田制が佐賀平野でも施行された。

条里制にもとづく地名が現存することから、大化期には一層陸化がすすんだことが窺える。

干拓がさらに展開するのが元寇後である。

文永十一(一二七四)年、弘安四(一二八一)年の二度にわたる元軍と高麗軍の来襲を受けたことから、防備強化を迫られ、食糧の備蓄が求められた。

一方、地頭とりわけ新補地頭が設けられてからは地頭による荘園領の侵奪がすすみ、土地問題が複雑になってきた。

佐賀の神崎荘は規模も大きかったことから、混乱も少なくなかったとみなさされる。

これらのことから、土地の拡大が求められ、これが干拓地の造成を促した。

正応元(一二八八)年十一月七日の日付がある高城寺文書の「肥前国河副庄米納津(よのつ)土居(どい)外(ほか)旱潟(ひがた)荒野壱所」には、現在の川副町米納津(よのつ)が海岸線であることが「西南里(にしなんり)前道旱潟」「北南里土居」と記されていることから窺える。

熊本地域では、大慈寺(だいじじ)文書の弘安七(一二八四)年の寄進文書には、肥後国飽託(ほうたく)郡天明村の開発が記されている。ここの頃までは葦地の開墾が主であったとされている。この時期に肥前・肥後でも開発がすすめられたとみなされる。

戦国時代の海岸線は筑後川の右岸の榎津(えのきつ)、左岸の犬井道(いぬいどう)、飯盛で、米納津よりさらに三キロ陸地化したとされている。

幕藩期の干拓

有明海の干拓が進んだのは、十七世紀に入ってからである。

幕藩体制が整い安定化するなかで、各藩は耕地の整備を行い、水田の増加を図った。

河川を改修し、水路を造成して耕作地の改善を行った。

筑後川の水は洪水の折、佐賀平野に大きな被害を与えていた。

天保五(一八三四)年に佐賀藩士の南部長恒(ながつね)が著わした「疏導要書」(そどうようしょ)には、筑後川の水が三根・養父・神埼・佐賀地域まで被害をおよぼしていたと記している。

この被害を防ぐために千栗(ちくり)から坂口までの間一二キロに堤防を築き被害を少なくしたとある。

この干栗土居の築堤で佐賀平野の洪水被害が減少したといわれ、築堤を称える記念碑があることからも、それを窺うことができる。

寛永年間(一六二四〜四三)から寛文年間(一六六一〜七二)にかけて築堤されたとみられる松土居(まつどい)と称せられた堰堤がある。

これは筑後川沿岸の早津江から犬井道、小々森(こごもり)、元相応(もとそうおう)、久保田町を経て牛津川まで連なるものである。

この堰堤の大きさからして、この期に大規模な築堤が行われたことを窺わせる。

佐賀平野の治水が進んだこともあって、干拓が進展していった。

佐賀平野干拓の特徴

同じ有明海にあっても熊本藩や久留米藩では、干拓は藩や家老が主にすすめ、比較的規模が大きかったのに対して、佐賀藩内の干拓は小規模なものが多かった。

二〇〜三〇人、または五〇〜六〇人が一組になって行った。

藩制期にすすめられた干拓面積は約六三〇〇町、五〇〇ヵ所で、このうち六〇%は五町以下のものであるとされている。

藩営の干拓地は四〇〇町六ヵ所にすぎないという。

ここにも佐賀藩領域下の干拓は、領民が主体になってすすめたことが窺われる。

六府方設置と干拓

佐賀平野川副地域の干拓地には庄右衛門搦(からみ)、太左衛門搦(からみ)などと称せられるものが比較的多い。

天明三(一七八三)年に佐賀藩は六府方(ろっぷがた)の役局を設けた。

山方・里山方・牧方・陶器方・溺方・貸付方の六府で、これは主に殖産興業を推進する役局で、この中に溺方(からみかた)があったことは、積極的に干拓を推進する政策がとられたことを示している。

六府方設置以後、農民の干拓がすすんだ。干拓を目指す者が集まり「舫」(もあい)と称した干拓組織をつくった。

二人から五人が共同で行う小規模干拓もあった。

川副地域の干拓は干満差が大きく、泥土の堆積が多いのを利用した。松材を打ち込み、その間を柴や竹で囲んで柵を設け、満潮時に逆流してきた泥土を柵内に堆積するようにした。

五年ないし一〇年経つとかなり泥土がたまり、葦が茂るようになると潮止堤を設けた。

これらの作業は主に共同「舫」の構成員によって行われた。成就した搦地には肪頭の名が称せられた。

近代の干拓

明治維新以降は干拓の規模が大きくなっていった。

廃藩置県(はいはんちけん)によって士族層は新しい生業の道を求めざるをえなくなった。

政府も士族授産(じゅさん)政策をすすめた。

一八七八(明治十一)年に金禄(きんろく)公債証書の発行がはじまったことから、この資金を基に干拓事業をはじめる者も出てきた。

授産社搦などがあった。

その後、耕地整理法が一八九九(明治三十二)年に制定されたことから干拓事業もすすんだ。

昭和期になると干拓は県営事業として行われ大規模化した。

一九一八(大正七)年に有明海干潟利用調査が行われ、この結果、杵島(きしま)郡内で二二七六町余が干拓適地であるとされた。

この報告にもとづいて県営干拓事業が計画され一九二七(昭和二)年の佐賀県議会で有明干拓事業計画が採択された。

干拓計画規模は一一七八町余であった。一九三三(昭和八)年に第一期工事が開始され、工事は堤の沈下などで難行した。

第二期工事が一九三六年に着工されたが、これも台風被害などと難工事があったことから、一九四六年に国営事業となり、一九六八年に完成した。

福江と廻里江(めぐりえ)も干拓事業が行われ、福江工区は一九七六年、廻里江工区は一九七八年に完了した。

三工区に行われた千拓事業で一三五三ヘクタールが造成され、築堤線は一挙に二〇〇〇メートルの沖合に達した。

着工から四三年の年月を要した。

昭和期の干拓工事は大規模であり、造成面積も広がった。

有明工区は造成農地が八二九ヘクタールで入植戸数三一八戸、増反戸数五三四戸におよんだ。

入植者が干拓地の農業を支えた。

三 諸産業と職人の世界 top

1 製蝋と蝋屋

蝋(ろう)の製造法

藩制期の製蝋は「木船絞り」によっていた。櫨(はぜ)実を粉にして蒸し、それを絞り器にかけた。

楠などの大木を横・高さ一メートル、長さ二メートルに切り、幅・深さ五〇センチの溝をうがち、この溝に蒸した櫨実を入れ、溝の一方に間板を設け、これを杵で打ち込む矢で押しつけることによって溝に設けられた小穴から絞り液が流れる仕組みであった。

一日に絞る櫨実は約二五斤(一五キロ)、これから四斤(二・四キロ)の生蝋が得られる。

木船一台で一日約一五〇斤(九六キロ)が処理できたといわれ、この操作に必要な労働力は櫨実を粉にし蒸す者一人、木船の矢打込みに一人であった。

蝋屋は最低二台の木船が必要であった(『島栖市史』)。

蝋は明かり用だけでなく、頭髪の形を整える鬢付(びんつけ)油としても使用された。

しかし、製品価格の点から、使用するのは社会の中上層部が多く、階層性を持った物品であった。

木船で搾り出した生蝋はそのまま商品として販売することもあったが、さらに晒して白蝋にして売り出すと利益が多かった。

晒(さらし)蝋は細かくした生蝋を蓆(むしろ)や木箱に広げて日光で干すもので、夏は二〇日から三〇日、冬期は二ヵ月を要した。

日照の関係で日数は一定していなかった。菜種油などを混入すると晒す日数が減り、蝋量も増えることからしばしば行われたが、これらの蝋は後に白黄色化して品質が落ちた。

蝋屋

蝋屋は自家産か買入れの櫨実を用いて生蝋を搾り出し、それを哂す一連の作業を行うことが多かった。

哂場はある程度の広さが必要であったので、零細な蝋屋は生蝋まで作業を行い、それを商品として販売するのが一般的だった。

それゆえ蝋屋は手作地主層や自作上農層から構成されており、この蝋屋層をどのように掌握するかが、藩権力にとっては肝要な課題となり、幕末期の社会情勢をつくり出した。

櫨(はぜ)栽培の普及

蝋は櫨の実から製作されるが、櫨栽培が筑前や肥前に広がるのは、享保十七(一七三二)年の享保飢饉以降とみなされている。

筑前那珂郡山田村の庄屋高橋善蔵が延享四(一七四七)年に著わした『窮民夜光の珠』には

「享保十五(一七三〇)庚戊年より某儀櫨仕立の儀を存立や村中に心を等しき者一両輩申合せ、隣国に参り、其徳益を尋るに、ならひなき宝水と申ニ付植立仕法等を委しく習ひて漸仕立ける」(『日本農書全集第一一巻』)

とあり、櫨栽培を始めた時期が書かれてあり、延享三(一七四六)年頃には「最早村中大概植付」と村内に櫨木栽培が普及したことを記している。

飢饉により疲弊した郷村の立て直しのため、現金収入を得る手立として福岡藩などで栽培が行われるようになり、それが肥前にも普及したといわれている。十九世紀初期ごろには特産品となり、天保改革の際には重要な商品として重視された。

特産化した製蝋をめぐって、幕末期には二つの形態がみられた。一つは財政収入の増加を目指した藩が特産品として専売制に組み込んだもの、二つは専売制を打ち破り、製蝋業者の自主性がある程度確保されたもので、前者に佐賀藩、後者に対馬藩田代領にその事例をみることができる。

佐賀藩の蝋屋

佐賀藩領内の嘉永五(一八五二)年の『犬丸(いぬまる)家日記』によれば、生蝋請元制が設けられ、この請元が櫨実を買入れ、晒蝋・生蝋の製造を行ったが、この製品は佐賀藩器械方役所に納められ、同役所は長崎で販売して資金を稼いでいた。

「正金五百両慥(たしか)ニ請取拝借仕候、但唯今時分櫨実買入最中儀ニ付御拝倍奉願候」

と蝋請元は藩から資金を借りて買い入れなどを行ったが、これは藩の厳しい統制下に置かれる状況にあったことに由来する。

藩は万延元(一八六〇)年に

「生蝋百斤ニ付油弐升差ニ〆製立候様」

にと生蝋の製造過程の統制を行い、

「生蝋壱斤ニ付代銀三匁四分」

と買上値段の設定をして、藩に良質の生蝋が集まる体制をとっだ。

このように蝋屋は藩の統制の下に置かれていた。

田代領の蝋屋

対馬藩田代領では嘉永五(一八五二)年に銀会所生蝋会所が設けられたが、この会所の運営は日田商人広瀬久兵衛・同源兵衛にまかされた。

広瀬家文書の銀会所関係の文書には、「銀会所御役方御引受ニ者候得共」(嘉永五年二月)とある。

銀札発行のために日田商人の資金力を活用しようとした。この会所は蝋が予定通り集まらず、発行した銀札も円滑に流通しなかったことから「銀会所差返候」安政四〈一八五七〉年十一月)と願い出て、万延元(一八六〇)年には広瀬家は経営から手を引いた。

このため田代代官所は「借財払潰主法方」を設けて領内の櫨実・生蝋・白蝋の一手買い占めを行った。

この措置によって領民との対立が深まり、万延元(一八六〇)年十二月十二日に田代領上郷の農民が

「櫨実之儀、以前之通勝手売買被仰忖度」(宗家文書「書状書留写」)

櫨実の領外販売の自由を求めて立ち上がった。

この勢いに押されて藩は要求を「櫨実御領中ニ而売買融通致候儀者勝手次第」(同)と全面的に万延二年正月二十日に認めた。

これによって、櫨蝋の自由販売が行われるようになった。

このように幕末期には櫨実・蝋については異なった動きがあったが、それは藩権力のあり方に由来していた。

蝋と藩

佐賀藩は郷村に士的身分の者が多数居住し、郷村(ごうそん)が厳しく統制されていた。

この藩権力機構が幕末期における生蝋・白蝋の一手買上げの基盤であった。

佐賀藩は蝋を長崎来港の外国船に売り、その資金で洋式の鉄砲や大砲を購入した。

一方、田代領では銀会所・生蝋会所の運営破綻、借財払潰主法の領民反対による挫折などで、田代代官所の運営は混迷し、対馬本島でも激しい政争によって内部分裂が進行した。

明治維新による政治体制の転換は製蝋にも変化をもたらした。

2 窒業職人の苦悩 top

発狂した陶工

佐賀藩は、その窯業(ようぎょう)の中心地、有田の皿山で窯元がふえ、その焼物の品質が落ちるのを避けるため窯元の数を制限し、その許可札(窯焼名代(みょうだい)札)を一八〇枚と限定した。

そうしてその札を持たない者には窯焼をさせなかった。

だが、宝暦十三(一七六三)年頃になると窯焼の経営などが行き詰まり、廃業し窯焼名代札を皿山代官所の会所にもどす者がふえ、その札が三五枚も預けられるようになった(『皿山代官旧記覚書』。以下『覚書』とする)。

江戸時代も終り頃、有田皿山の一つ中樽村の細工人(さいくにん)の一人が窯焼の窯元になりたいという願いを持ち続けていた。

そこで家屋敷を担保に多額の借金まですることで、その名代札を窯元の一人から買取り念願の窯元になることができた。

しかし、すぐ明治維新となり、誰もが名代札なしに自由に窯元になれる世となってしまった。

その結果、この細工人の窯元には多額の借金が残っただけとなった。

これに心を失ってしまい、細工人はついに発狂して名代札を売った窯元の門口に立ち、毎日、経文を唱えるようになったということである(深野治『肥前皿山有田郷』)。

肥前は東の瀬戸・美濃に対して日本の陶磁器の供給を二分する西の窯業生産地として発展した。

その中心地が佐賀藩領の有田地区であった。

九州の窯業は、豊臣秀吉の朝鮮侵攻の七年間の全期間を通じて朝鮮南部に駐留させられていた九州の諸大名が、競って自領に朝鮮陶工を連行することにより誕生し、発展していった。

なかでも肥前は、これより先、唐津の郊外で、すでに朝鮮陶工が渡来し、日本で最初の登り窯を築き、瀬戸・美濃と違って陶器の大量生産を始めていた。

そこへ佐賀の鍋島、唐津の寺沢、平戸の松浦など肥前の諸大名が朝鮮陶工を集団で連行して来たので、肥前の各地に陶工の村々ができ、九州で最大の窯業国となった。

その陶工の村からは、最初「からつもの」と呼ばれた陶器が日本海沿岸をはじめ全国へ運ばれるようになった。

李参平

さらに陶器と違った磁器の原料の陶石が有田で朝鮮陶工李参平(イサンピョン)によって発見され、また、その集団の陶工たちなどによって日本で最初に磁器の焼成に成功した。

その結果、有田の磁器は「からつもの」にかわって元和六(一六二〇)年前後、元和年間の頃から全国で求められ、短期間のうちに他の焼物より群を抜いて流通するようになった。

この有田の磁器は、近くの伊万里港から積出されたので「伊万里」と呼ばれた。

そのため佐賀領内の有田とその周辺の窯業地では急速に陶磁器の窯が増加していった。

そこで当初は陶磁器に強い関心を持たなかった佐賀藩主も、この有田地域の窯業の急速な発達に目を向けたのである。 |

図63 伊万里焼

(色絵花鳥文大深鉢)

|

陶工の追放

寛永十四(一六三七)年に佐賀藩領の西目(にしめ、伊万里・有田)地方の代官山本神右衛門が、焼物の窯数の増加は、その燃料とする木を大量に切り山を荒らすので、窯数をへらすべきだと藩主へ進言したのである(『山本神右衛門重澄年譜』)。

その結果、日本人陶工など八二六人(男五三二、女二九四)を有田皿山から追放した(同前)。

高い技術をもつ朝鮮陶工の窯は残し、窯数はへらしても生産性は高めようとしたのである。

陶工の村々をまとめて皿山といい、代官所を置いた焼物の窯のある陶工の村を山と呼び、特にその藩が管理した。

追放令には「唐(朝鮮)人であっても他国から来て住居なき者も追放、扶持人(ふちにん)、徒者、町人、旅人などの焼物禁止、また、百姓でこの地に住むものは追放しないが、これも焼物を禁止」としている。

ところが、保護した朝鮮陶工の窯元などから、いままで一ヵ年に銀二貫目の運上銀を、これも山本神右衛門の藩主への献策で約一〇倍の二〇貫目と値上げをして上納させることにした。

このあと、さらに、すぐ三五貫目に上げただけでなく、神右衛門は再び山林の保護を理由に、次々と運上銀を上げ、とうとう六八貫九九〇匁も値上げしていった。

そうして、それを承知しないならば、さらなる陶工の追放をすると脅したのである。

皿山代官所の設置

それでも窯元の半数は追放されてもと、藩の要求を拒否し続けた。最後に困った佐賀藩主は、正保四(一六四七)年十二月、山本神右衛門を初代の皿山代官所の代官に任命し、この運上銀の値上げを遂行する責任者とした。

神右衛門は慶安元(一六四八)年に代官になるや、さらに運上銀を七七貫六八八匁と三九倍もの値上げをして強引に上納させたのである。

こうして藩は山林や朝鮮陶工を保護することが目的ではなく、有田など皿山の窯業地を藩が直接、管理支配することで、焼物生産から得ることのできる利益を、藩庫の小物成(こものなり)所に運上銀として確実に取上げることと、その収入源であり他藩にない磁器生産の技法が有田皿山から他領へ洩れないようにすることが窯数を減じ代官所を設置する真の目的であった。

代官所の監視と皿山の生活

佐賀藩領の有田皿山は他藩にない良質の磁器の陶石を掘り出す泉山があった。

また、長崎の中国人から伊万里商人東島徳左衛門や酒井田柿右衛門が赤絵付を学び、これも日本最初に色絵磁器の焼成に成功したといわれる(『有田町史』陶業編)。

これで慶安から万治にかけての十七世紀の中ごろには伊万里(有田)焼は「色絵」(いろえ)「錦手」(にしきで)と呼ばれ、京都をはじめ全国へ伊万里港から運ばれていった。

また、ここの頃清が明領内に侵入して明をほろぼしていった時期で、そのため中国の磁器の日本への輸入が激減し、それに有田皿山の磁器がとって代っていくのである。

さらに国内ばかりでなく肥前の磁器が、これも中国の磁器に代わって長崎から最初は中国船で東南アジアへ運ばれ、万治二(一六五九)年頃からオランダ東インド会社の船で、ヨーロッパへも運ばれていくようになった。

佐賀藩は寛永十四(一六三七)年に陶工の大淘汰をすると有田皿山の中心部一〇ヵ村を内山(うちやま)、その西部の七ヵ村を外山(そとやま)、さらに有田の南西部や東部にあたり長崎街道の道筋にある藤津・杵島・武雄などの窯業地を大外山(おおそとやま)と呼び、いずれも皿山代官の管理支配とした。

陶工集団

有田皿山では「一つの磁器が誕生するまでに、それに人の手が七三回も働いている」といわれている。

いわゆる陶工の集団によって作り上げられていくのである。

そのため陶磁器づくりには細かく多種類の分業に分れていた。

その分業の一つ一つの仕事に佐賀藩は許可札を出して、札なしに、その仕事をすることを固く禁じ、それに運上銀をかけたばかりか、札を紛失したり、札なしに営業すると罰金を徴収したのである。

まず泉山の陶石を掘り出す穴を所有する者には土穴札を、掘り出す者には土伐り札を、さらに、それを碎く唐臼(からうす)場まで運ぶには土荷札(つちにないふだ)が必要であった。

唐臼は窯焼をする窯元だけが所有することになっていて、水碓(みずからうす)札を与えられていた。

そこで泉山から出た陶石は窯元の家に運ばれたが、その家が手狭なため他所や軒下に置くと罰せられた。

それを管理する窯元の目が届かず盗まれるおそれがあるからということである。

また余分に水碓場に運ぶと罰せられ、これら、すべて罰金を取られた(『覚書』)。

文政十二(一八二九)年下南川原(なんがわら)山の政吉は窯焼の柿右衛門に陶石の運搬を頼まれた。

しかし政吉は足を痛めていたので平戸領の茂吉を雇い二人で運んだ。

だが代官は一枚の上荷札しか持たずに二人で運んだことや、他領の者を雇ったということで政吉を棒杭に縛り二日間哂した上に罰金銀一五匁(もんめ)を徴収した(『覚書』)。

泉山の陶石も不足しがちになり、上穴を奥へ掘り進むことで雨の日は岩盤が崩れ落ちることが多く、崩れ落ちる穴から命がけで逃れる時、人夫に必要な「土伐り札」が岩の下になって粉失すると、それも罰金を支払わなければならなかった(『覚書』)。

この事故で人夫が死亡しても土伐り庄屋は、役人の検分や手続が繁雑になることを嫌って必ず重傷として報告した(『覚書』)。

細工人・絵書人 細工人や絵書人も札が必要であり、窯元は窯焼名代札を持たなければ窯焼はできなかった。

もちろん、皿山からできあがっだ陶磁器を伊万里へ運ぶにもその許可札が必要だった。

窯焼名代札だけには運上銀はかけられなかったが、窯元は窯焼が終ると代官所役人が出張し、窯に封印をして窯開きを待ち、窯出しの時、その陶磁器の数に従って運上銀をかけられる他に、皿山全体に内山・外山・大外山の別に、少しずつ差はあったが多額の運上銀を分担させられた。

監視体制

こうして皿山の陶磁器の仕事を分業の一つ一つに許可札を出して運上銀をかけ、さらに土場番・口屋番に代官所の役人や手下を張り付けて、遂一札の有無などを監視した。

口屋番所は泉山・岩谷川内・広瀬山・市ノ瀬山・嬉野山の五ヵ所に置かれていた。

とくに陶石の山を持つ皿山の中心部の内山では東と西の入口に泉山と岩谷川に番所を設置して、より厳しく陶石や陶器と人の出入などを監視した。

焼物関係の人の出入だけでなく皿山の人々が必要な米・酒・煙草・魚などを売る商人も必ず、代官所の許可が必要で、それを運び売買する商人も札を持たなければならなかった。

華やかな色絵磁器生産の陰で 伊万里(有田)焼が色絵磁器の焼成に成功しオランダ東インド会社によって世界にまで運ばれるようになった万治三(一六六〇)年頃から、その最盛期の黄金時代になった頃、二代藩主鍋島光茂は、元禄六(一六九三)年自ら里山の「定」(さだめ)を決め皿山代官へ手渡している(「有田皿山代官江相渡手形」鍋島文庫・県立図書館)。

「在所(皿山)の者どもが家職を本分として困窮しないように配慮せよ」という「定」から始まっている。

「やきものを作るためいろんな人間が入り込んで来るが、中にはうろんな者もいるので日ごろから用心せよ」と皿山への人の出入りを注意するよう命じ、

「皿山へ来た領中の者で代官に従わない者は搦め捕えてよろしい。士分の者でも手形を持たない者は、ただちに追放せよ」という、武士にも厳しいものであった。

「皿山に来る旅人の出入りは念入りに注意、他領からの商人で長期滞在者、たびたび来山する者には不審な人間がいるので気を付けるよう」

と領外への皿山の技法が洩れることに警戒をし、逆に

「他領の窯場に皿山の綸書、細工人が出向き教えたり雇わせることは厳禁、違反者の厳罰」、また

「陶石は一切他領には厳禁で、藩領内でも、いままでの窯以外には出さない」

と皿山から人と原土の出ることに、強く禁止している。さらに運上銀の変更についての報告も要求した。

これについては特別に泉山と岩心内の番所の入口に制札も立てられ、陶石を盗み外へ売り渡すこと、綸書・細工人が他領へ「しのびしのび罷り越し候者これあり候わば」密告をするように、それには銀一〇枚もの報奨金を出すことにしている。

しかし同じ藩領や大村・平戸・唐津の他領へ陶石を盗み、密かに売る者が絶えなかった。

元文三(一七三八)年に土盗みで捕えられたものが処刑された(「蓮池藩諸役所記録」)。

細工人や綸書で窯焼に附属するものは、その窯元の家以外で仕事をしても罰せられた。

窯元の家が狭くて兄弟や、すぐ隣人の家を借りて仕事をしても科銀代二五匁を取るという厳しさであった。

赤絵付職人

赤絵付の職人については寛文十二(一六七二)年に赤絵町に集め、安永八(一七七九)年には、赤絵町に九人、本幸平(ほんこうひら)に三人、大樽・白川・稗木場(ひえこば)・中ノ原に各一人の一六軒に限定すると同時に一子相伝の家伝として外部へ洩れないよう秘法を皿山代官久米弥次兵衛が守らせたといわれる。

赤絵庄屋へも「赤絵之儀別而秘事之儀候得ハ」と密かに代官所に隠れて仕事をさせることも厳しく禁じた(『覚書』)。

だが、それでも細工人や絵書の皿山から忍び出て逃亡するものは絶えず、その理由は皿山にたびたび起きた不景気により困窮した職人たちが出稼ぎに皿山から出ていったのである。

天明八(一七八八)年、

「山々相衰、就中、上幸平山之儀、四拾人程之釜焼近年段々相潰、只今二十人程も罷在候得共、

(略)綸書、細工人職方相止候通ニ而、難散可仕哉も難計由(略)」、

また寛政二(一七九〇)年「有田皿山の儀、追年不景気ニ相成、釜焼細工人等至而及零落(略)、

或者他所へ忍出候儀等も有之様相聞」(『覚書』)

と、さらに文化年間(一八〇四〜一八)には磁器の生産に必要な長崎から入る中国産などの綸薬が高値となり倒産する窯元が増加していった。

そのため失業した細工人や綸書は皿山を抜け、仕事を求め、藩の厳しい監視の目を盗んで他領へ出稼ぎに出ていかざるを得なかった。

それと同じく皿山内での厳しく制限された商売についても隠れて米・酒・魚などを密売する者も出て来た。

酒密売

なかでも酒の密売者は、これも後をたたなかった。その違反者に女性たちが目立った。

「稗古場山喜八女房其外之者共(略)密酒相求、山中(皿山)ニ而売方仕候」(『覚書』)。

天明八(一七八八)年のことで、また本幸平山卯兵衛後家しげほか、後家三人、さらに後家まつほか、後家三人と次々に酒の密売をして捕らえられた。

しかも、この女たちは「及再犯」(さいはんにおよび)と再々捕らえられ罰せられても密売を止めなかった(『覚書』)。

それは、この女たちが「何分貧苦差迫候共、商売可到様無之」(『覚書』)と女手だけで一家の生計を立てる商売がほかになく、たびたび酒の密売を続けてきたのである。

また喜八の女房も、一昨々年に秋の大風で住宅は倒れ、貧窮のため住む家もなく、その日暮しも立たず、家族は離散し夫と幼少の子も病となり「難儀差迫候処右」酒の密売に手を出したということであった。

大川内山の窯業

且山の中でも、その出入りをとくに厳しくしたのが藩の御用窯で「御道具山」と呼ばれた大川内山である。

藩内の優秀な技術者を集め、背後は切り立った高山に囲まれ、前面は関所を設け深山渓谷の村に閉じ込めた窯業地で、製品は色鍋島・鍋島青磁・錆鍋島・瑠璃鍋島と最高級品で将軍や諸大名への献上・贈答品として便われ、商品とすることは固く禁じられていた。

細工人、絵書、下働きまで藩からの扶持米や給金が与えられ、商人は関所の前で品物を売り、決して中に入ることはできなかった。

この優秀な陶工集団の中でも名人といわれた細工人副島勇七がいた。ここでは形・絵一つでも藩の決定している手本を厳格に守って製作しなければならなかった。

それを嫌って自分の才能を自由に発揮して製作したいと思った勇七は、この山から脱走したが、鍋島藩の執拗な探索の手から逃れることができず、瀬戸の窯場で捕えられ、佐賀の刑場で斬首され、大川内山の入口にあたる鼓(つつみ)峠に、その首は哂されてしまった(『伊万里市史』『有田町史』)。

皿山の米騒動と飢餓

天明六(一七八六)年は諸国大凶作となり、皿山も例外ではなかった。

翌年七月十一日夜五ツ半ごろ、上幸平米屋甚兵ほか、いくつかの米問屋が数十人の徒党を組んだ民衆から襲われた。

「大石を打込何分可相成相達候ニ付」と代官所へ連絡があり、代官が役人の手下を連れ現場へ行くと「右徒党共八方へ引散」と逃げ散ってしまったが、次々に捕えられていった(『覚書』)。

ところが数日たった十七日夜四ツ時ごろ、またもや大樽町甚兵衛と喜左衛門の家が襲われた。

さらに翌十八日には大樽町甚兵衛宅へ押しかけ、泉山の儀太夫などが杖や棒を持ち、戸をこわしたり大石を投げ込み、傷まで負わせてしまった。

しかし儀太夫も、その他の者も次々に捕えられている(『覚書』)。

これより先、天明四年正月にも有田皿山では飢餓の者七〇七人に一月に一人一合ずつ三日分を与えている。

さらに二月にも一〇七人に黄米を渡した。

ところが、このような状態でも皿山への出入を警戒していることが次の史料からわかる。

「連年焼物不景気之上、去々秋己来八木まれの高直ニ付而、山々一統及難儀、兼而貧窮者共之儀日用 相営兼、既ニ及飢候」(『覚書』)。

天明四年から七年にかけて

「有田内外山之儀数子人罷在、焼物一篇ニ渡世之者共御座候処」

と有田の内山も外山も、すべて数千人は焼物だけの仕事ばかりで、この

「五六年已来尚又不景気相成、山々相衰居候処方、稀成ル直段と申、麦作損毛ニ付而米麦共ニ払底仕、当夏頃ヨリハ商売一向無之、既及飢候者共出来候由ニ而」(『覚書』)

と陶器が売れない不景気のうえに、米麦は不作で高値となり、陶工たちは飢餓状態となって、ついに皿山内の米屋を襲ってしまったのである。

明和の騒動

有田皿山での暴動は、天明七(一七八七)年が最初ではなく、これより先の明和二(一七六五)年の十月

「上幸平山卯吉其外数百人乱暴に及び候」(『覚書』)

と皿山で岩谷川内の伊左衛門と大樽町常太郎の家を襲っている。

この時皿山の窯焼をはじめ陶工や人夫への運上銀など上納できないものが増加し、また拝借金などのもつれからの暴動と考えられる。

皿山は不景気なうえ、米麦など自給できない地域で「当時新穀端境ニ而」と新米が出荷される直前で皿山へ入る米・雑穀が一つもなく

「数千人之釜焼細工人共至極及困窮候」(『覚書』)

という状態となっていた。また大風の日に皿山の大火にも見舞われた。

このあと寛政五(一七九三)年、文化四(一八〇七)年、文化十一年と繰返し皿山は飢餓状態に見舞われ、代官所白大村・平戸・唐津から旅米(他所からの買米)四五〇〇石を買い入れたり、囲い米をして備えたが、基本的には各種の多額の運上銀と、皿山では陶磁器の仕事一遍の窯業地区で、米麦を自給する農業はない地域であったために恒常的な飢餓状況を招き、不景気と米穀の凶作年になると、さらに米価の高騰が起き、深刻な状況となっていった。

高麗踊と望郷の丘

陶磁器販売の不景気と飢饉がたびたび皿山を襲った時、人々はあとは先祖神に頼ることにした。

宝暦八(一七五七)年に「有田皿山宗廟八幡宮勧請已来、当年百ヶ年に相当候条」(『覚書』)と皿山中心の神社(現陶山神社)の一〇〇年目に氏子の陶工たちによって浮立の三囃を奉納したいと代官所に願い出た。

一応これには許可が出たが、この年、願成就などの行事は酒宴などをする口実に使っているので、慎しむよう中止を庄屋に命じた(『覚書』)。

しかし、文化六(一八〇九)年には、前年から大凶年となり、皿山が零落し、方々へ離散していった。

それは、「是迄元祖之祭疎ニ相成候故」と先祖神を祭ることを怠ったため「困窮釜焼而已ニ而自然と山中一統不景気相成」(『覚書』)ということで、有田皿山の先祖祭りを願い出ている。 |

図64 陶山神社

(有田陶工たちの守護神)

|

その先祖とは「日峯様朝鮮御帰陣之節、被為御召連候者共」で「於当所陶器初候元祖ニ為報恩」(『覚書』)窯元すべてが同じ日に集って祭りをしたいという。

いわゆる有田皿山の先祖であり、はじめて、ここに陶磁器の窯を開いた朝鮮陶工へ報恩の祭りをし、その先祖の故国の「高麗踊り」を奉納したいということである。

鍋島藩は八幡宮の祭り再興は許可したが、高麗踊りは認めなかった。

そうして文政六(一八二三)年には鉦・太鼓を打鳴すことや、祭りを見物することも禁止した。

そうしてこの年、この八幡宮の祭りに違反したと早速、三人の皿山の住民が三〇日間溜(牢屋)に押し込められ、七日間棒杭に縛られ哂されてしまった(『覚書』)。 また皿山内での芝居・狂言は厳禁とされて皿山のものが他へ芝居狂言見物に出かけることも固く禁止した。

これは、これを機会に皿山からの出入りが行われるのを強く警戒したためである。 だが藩の厳しい禁令の中にあって五山の人たちは、これら禁令に反して、今日まで守り通して来たものがあった。 それは「山登り」の行事である。

「当春以来、山登と申候而所々ヘ遊参等敷躰而巳相聞候」(『覚書』)と、これは「諸細工人折節之鬱散尤ニ候得共」(『覚書』)と陶工たちの気晴しという気持はわかると代官所はいいながらもこれを禁止した。

これは、単なる気晴しではなかった。

有田の中心部の権現山の頂上に祖霊廟という文字を刻む石祠を建て、朝鮮陶工たちが、ここで先祖祭りと、遠く故国朝鮮を望むために毎年六月に行って来た「山登り」の行事であった。

「有田くんち」とも呼ぶ。また嬉野内野山や唐津領では最大の陶工村であった椎ノ峯にも高麗神が祭られ、その山頂では「ヒュウラク舞」という高麗踊りや高麗餅が奉納され、その山頂も望国の丘であった。

肥前各地の旧窯業地には、この丘が残されている(『肥前陶磁史考』)。 |

図65 金ヶ江・深海両家の祖霊廟

(有田の指導的役割をした朝鮮陶工家)

|

3 肥前刀と刀鍛冶 top

橋本家

肥前における刀鍛冶(かたなかじ)としては、古刀(ことう)期(慶長以前)には著名な刀匠(とうしょう)は出ていないが、新刀期初期においては橋本新左衛門忠吉が名匠としてあげられている。

一八八四(明治十七)年に宮内省に提出した橋本家の書類によれば、以下のようである。

同家は文明三(一四七一)年頃に肥前国鍛冶惣領職を与えられた。

忠吉の祖父盛弘は龍造寺隆信が天正十二(一五八四)年島原で敗死した折に討死し、父道弘も同年病死したとある。

橋本家が鍛冶職にあったことが窺われる。

道弘の病死により知行が断絶したが、忠吉の代に盛弘の戦功によって知行三五石を与えられたという。

肥前忠吉

忠吉は慶長元(一五九六)年に刀剣鍛錬のために上京して埋忠明寿(うめただめいじゅ)の門下に入り、慶長三年に帰郷した。佐賀城下町の築造によって城下に移住し、そこを長瀬町と称した。 元和十(一六二四)年二月に武蔵大橡(だいじょう)となり、忠広と改名し、寛永九(一六三二)年八月十五日に死去した。 |

図66 肥前刀

|

埋忠明寿は水挫(へ)し法の新工夫をほどこし新刀の祖とされているので、忠吉は新しい技法を身につけて帰郷したとみられる。

慶長・元和期の名刀工として、南紀の重国、越前の家継らと共に忠吉があげられており、肥前忠吉の刀剣は名をはせていた。

慶長四年に忠吉は養子吉信を迎え、元和二年に吉信は分家した。

忠吉の嫡子平作郎は寛永九年に忠広を襲名し、寛永十八年に近江大橡となり、元禄六(一六九三)年五月に八〇歳で没した。

以後明治初年まで橋本家は刀鍛冶として世襲されていった。

忠吉の養子となり分家した吉信の家系は、嫡子正広が寛永五年に河内大橡になり、以後同家も明治初年まで刀鍛冶に従事した。

肥前忠吉の評判

肥前忠吉の刀は評判が高かったようで、享保六(一七二一)年の「新刃銘尽」には「近世無双の上作、新身第一」(福永酔剣・寺田頼助『肥前の刀と鐔(つば)上』)とされている。

宝永七(一七一〇)年に朝鮮信使への献上品として鍛造され幕府に奉納された刀剣の中に、肥前の近江大橡忠広と河内大橡正広の忤のものがあった(同前)。

これなども肥前刀がすぐれていたことを示すものである。

肥前刀の特徴

肥前刀は心金・皮金・刃金の三枚鍛えであり、刃金と皮金は硬鋼、心金は軟鉄で、薄い皮金で心金で包んである。

これは折れと刃切れの防止であり、高度の技術を要するという(同前)。

しかし心金を多くすれば刀価格は安くなり、それゆえ注文も増えるので、この種の刀も数多くつくられたという(同前)。

肥前には橋本家以外にも正広家・行広家・忠国家などがあり、技法はそれぞれ伝承されてきた。

正徳三(一七一三)年に刊行された寺島良安の『和漢三才図会略』には「肥前国土産」として「賤刀」(やまがたな)があげられ、「多く作りで和州奈良に贈り販く。世に奈良物と称す」とあり、数多く造られていたという。

4 長崎街道の商人たち top

田代の商人

田代は売薬が盛んで、天明八(一七八八)年に株仲間が認められた時の株数は五一株であったが、このうち田代町は一〇株、瓜生野町は一七株でほぼこの二ヵ所に集中していた。

売薬人井丸屋(桜井家)の情況についてみれば、以下のようである。

田代代官所の手代役を貞享二(一六八五)年から享保九(一七二四)年まで勤めた桜井孫平の五代目次郎兵衛(宝暦七〈一七五七〉〜文政二〈一八一八〉)が天明八(一七八八)年に売薬元締になっているので、売薬業をすでに営んでいたことが窺える。

六代目の順平(天明三〈一七八三〉〜天保十四〈一八四三〉)は売薬元締、代官所御用達、永々六〇人格を勤め、七代孫平(文化五〈一八〇八〉〜明治十五〈一八八〇〉)は、売薬元締、永々六〇人格、代宣所御用達、永々生子養育方差配(さはい)役、郡目附席(ぐんめつけせき)として働いた(長志生『田代の入れ薬−藩政時代の田代売薬―』)。

このように、井丸屋(桜井家)は初代が田代代官所の手代を勤め、二代道伯は医業を開業しているので、三代目頃から売薬と関連があったとみられる。

それが五代次郎兵衛の時に、売薬元締の要職を勤めるようになっていることから、売薬業でも重きをなしてきたと解される。

桜井次郎兵衛は、田代領内のみならず、領外とりわけ熊本藩内にも商域を広げていった。 文政七(一八二四)年八月に熊本藩内での売薬が認められ、売子四人で販売を始めた。

これら商圏拡大の要因は売薬の利益が多かったことによる。

「年々店卸帳」での文化四(一八〇七)年の状況は表1のようである。

収入が薬代取立で一四貫四〇八匁五厘、それに対して支出は六貫三六〇匁、利益八貫一〇八匁五厘で五七%の利益を得ている。

売薬は利益が多かったことが窺える。

運上銀を納入している藩は、豊前小倉・秋月・久留米・柳川・熊本・肥前の諸藩であり、広域的に売薬を行っていたことが窺われる。

順調な経営を行っていた桜井家は、七代孫平の代の弘化二(一八四五)年に売薬元締を辞め、嘉永二(一八四九)年三月には、肥後での販売得意五〇〇〇人分と熊本藩の薬札四枚を売薬人居嶋屋に譲渡した。

これは桜井家が売薬などで得た利益で土地を集積し、他方では田代代官所の勤務に重点をおいたことによるとされている(同)。 |

|

文政六年の店卸帳では、収入銀八貫二〇〇目のうち、小作料が二貫五五〇目、売薬利益二貫四〇〇目、金融利子二貫二〇〇目とあり、売薬利益は三〇%程度であった。

役所勤めとしては、永々六十八の身分で、嘉永五(一八五二)年には目付役助勤となり、その後さらに目付役までになっている(同)。

以上のように、桜井家は田代領内だけではなく、豊前・筑前・肥後・肥前と商圏を多領域に拡大していた。

売薬の利益が大きかったことによるもので、この利益で土地集積も進め、これが文政六年の売薬利益にほぼ匹敵するまでになり、この地主面が田代所勤務という社会的地位の向上を目指すようになっている。

売薬人の一つの事例であろう。

佐賀藩領牛津町の商人

牛津町で質屋・酒造業・製蝋業を営んだ野田家には、安永元(一七七二)年から安政五(一八五八)年までの日記が残されている。このうち文化五(一八〇八)年以降が詳しい。

この部分を書いたのが野田新吾兵衛(寛政六〈一七八九〉〜安政四〈一八五七〉)である。

以下、同日記によって主な動きを辿ってみよう。

文化五年は佐賀藩がフェートン号事件で失態を呈した年である。

「此冬イギリスワタリ、長崎大騒動也」とあり、

「御国誤りなりて殿様(鍋島斉直)御逼塞、国中百ヵ日間戸塞カリ、明春三月三日ニ戸明、寔(まこと)ニ前代未聞ノ事也」とある。

フェートン号事件の影響をみることができる。

商人らしく物価の変動についての関心が高く、文化十一年には

「此年ノ夏上り金銀・米・諸色高直也、金五百三拾匁致ス、銀百六十五文致ス、米百六拾匁致ス」とあり、ほぼ諸物価が毎年記されている。

暴風で大きな被害をもたらした文政十一(一八二八)年八月九日については

「其風稠敷事筆紙ニ尽シ難シ、当国ニ至て倒レ家何千軒卜云数知レズ、人死ル事数知レズ」とあり、さらに被害の状況を詳細に記している。

これによって当時の状況を窺うことができる。

文政十三年三月には「佐嘉若殿様始而御下り被遊、二十八日御城入リ」と藩主交替(鍋島斉正後直正)についてもふれている。

唐津天保一揆 天保八(一八三七)年に唐津藩預りの幕府領で大規模な一揆が起こったが、天保十年九月二十五日の記事には

「同廿五日 唐津ノ百姓共とられて藏丸駕ニ入て十人通リ、諸役人多ク附(後略)」とあり、十月十一日には

「唐津百姓共十六人三池行」と唐津で逮捕され三池に連行される人々の通行を書き、

「十一月二十八日、二十九日、唐津事ニ付、三池ニ御下り之御上使四頭金毘羅嶽ニ御見分、右ニ付、佐嘉・小城より数百人ノ御役人御出、十二月朔日御帰り(後略)」と佐賀藩兵も多数出動したことを記録している。

イギリス船来港

天保十五(一八四四)年には「六月廿日より少将様(鍋島直正)長崎御越、右「イギリス渡り来ルと言事ニて」とあり、

「異同船ハ七月二日ニ長崎ニ着舟致ス、舟長サ百間、廣サ六十間、深サ八十間、人数五百人余、石火矢五十丁懸ル、至而厳重成ル造りニ而、軍舟此上も無舟也」とあり、オランダ軍艦パレンバン号のことを詳細に記している。

弘化二(一八四五)年七月にイギリス測量艦サマランダ号が長崎に来航したが、「依之佐嘉之騒動大形ならず」と佐賀地域の状況を綴っている。

ペリーとプチャーチン

嘉永六(一八五三)年六月のペリーの来航について

「六月下旬、異国舟江戸品川口江渡海すると也、江戸大そふどふ」と情報を把握し

「同末比、此舟出舟スル、アメリカト言者也と、大舟四五艘来ル也と」とアメリカ船であったこと認識している。

同年七月のプチャーチンの長崎着岸については、「七月十八日ノ日 異国舟長崎ニ来ル、先達而(せんだって)江戸表江来ルアメイカ人かヲロシアかワカチガタシ、舟ノ大イ成事小山ノ如、佐賀より長崎懸て大騒動」とある。

プチャーチンの来港が長崎と佐賀の人々に与えた影響を書いている。

以上のように、外国船の長崎来航について把握した情報を書いている。

商人として対外的危機についての関心を持っていたことが窺われる。

情報の把握も比較的早く、内容もほぼ正確である。

長崎街道筋に店を構えていたことが作用していたとみられる。

それと同時に知り合いの佐賀藩士からも情報を得ている。

外患の強まりによって、情報入手に努めていることは、対外情報が人々にも伝わっていたことを示すものであり、藩などによる情報の独占が崩れている。

これは情報によって人々が主体的に判断する基盤が形成されたことを示すもので、「公論」の尊重を幕府や藩が唱えるようになるのも、このような情報伝達があったことが大きく作用していたとみなされる。

top

****************************************

|