|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(“上” “中” “下”) Ⅲ章 付録

Ⅱ章 陸前北部の歴史(“上”)

一 北と南のはざまで

――古代蝦夷世界の形成

top

1 北の文化と南の文化の接触

南北両文化の接点

本書が対象とする陸前北部(宮城県北部と岩手県南部)は、古代においては、北海道を中心とする北の文化と南の倭人の文化が接触する境界領域にあたっていた。

個々の文化要素に着目すれば、北の文化がこのラインを越えてさらに南にひろがったり(続縄文土器など)、逆に南の文化が北にひろがっていった(稲作・土師器(はじき)・須恵器(すえき)など)ことは認められるが、言語や墓制などもっとも基層的な文化は、比較的長期にわたってこの地域が南北両文化圏の接点となった。

この地域から北部古代蝦夷(エミシ)の居住地であった。

蝦夷と呼ばれた人々は多くの集団に分かれ、その保持する文化も必ずしも均一ではなかったが、基本的には南北両系統の文化を合わせもっていた。

この地域から陸中地域にかけての蝦夷集団は、大きく北上川中・上流域の山道(さんどう)の蝦夷と北上川下流域から三陸海岸方面にかけての海道の蝦夷に二分される。

七世紀後半以降、中央政府はこの地域に多賀城をはじめとする諸城柵を設置し、蝦夷支配の拠点としていった。

この地域の蝦夷集団で最有力であったのが山道の蝦夷に属する胆沢(いさわ)地域の蝦夷であった。

胆沢の蝦夷は、宝亀五(七七四)年に始まる三十八年戦争でもっとも頑強に抵抗し、政府軍を苦しめる。

このような胆沢地域の卓越性は、最北の前方後円墳である角塚(つのづか)古墳の存在に象徴されるように古墳時代以来のものであった。

また三十八年戦争以後も鎮守府(ちんじゅふ)の在庁として奥六郡(おくろくぐん)を支配した安倍氏や、その後に登場する奥州藤原氏も胆沢周辺に拠点をおいた。

南北両文化の接点に位置する陸前北部は古代の東北において一貫して重要な地位を占めるのである。 |

図24 遺跡・城柵分布図

|

続縄文文化の南下

弘前市砂沢遺跡での水田の発見などにより、おどろくべきことに、弥生時代の初頭にははやくも本州最北端まで稲作農耕が伝播していたことが、戦後、明らかとなった。

ところが弥生時代後期の天王山式の時期以降、東北北部では逆に遺跡数が激減する。

しかも集落遺跡は皆無に近く、大半が土坑(どこう)や土壙墓(どこうぼ)のみの遺跡か、遺物のみが出土し、全く遺構を伴わない遺跡なのである。

この傾向は古墳時代にも受け継がれ、六世紀代まで東北北部では遺跡数が極端に少ない。

ちょうどこの時期、東北北部には北海道系の続縄文文化が南下してくる。

東北北部と北海道は、縄文時代以来、たえず交流があったが、両地域の関係は、時期により交流の疎密やベクトルに相違があった。

天王山式期以降は、両地喊の交流がにわかに密になると同時に南向きのベクトルが優勢となるのである。

東北北部の続縄文文化で重要な指標となっているのは土器と土壙墓、それに黒曜石(こくようせき)製の石器である。

北海道の道央部で続縄文時代後半に展開した土器様式を後北(こうほく)式といい、後北A・B・C1・C2-D式と変遷するが、C2‐D式期にその分布圏を急速に全道へと拡大していく。

道南部ではそれまで恵山(えさん)式と呼ばれる土器形式が展開していたが、後北C2-D式の波及と共に消滅する。

そして後北C2-D式は津軽海峡を渡って東北北部へと伝播してくるのである。

近年、東北北部では続縄文文化系統の土壙墓の発見が相ついでいるが、なかでも青森県天間林村森ヶ沢遺跡、盛岡市永福寺山遺跡、能代市寒川Ⅱ遺跡、横手市田久保下遺跡などが重要である。

寒川Ⅱ遺跡では土壙墓で弥生時代終末頃の土器と後北らID式土器が共伴し、永福寺山遺跡でもやはり土壙墓から天王山式系の弥生土器と後北C2‐D式土器、それに東北南部の古式土師器(塩釜式)が出土している。

これらは三世紀から四世紀にかけての遺跡とみられる。

また森ヶ沢遺跡の土壙墓からは、続縄文土器で後北C2-D式に後続する北大Ⅰ式の土器に加えて、五世紀代の須恵器や東北南部の古墳時代中期の土師器(南小泉式)も出土しており、ほぼ五世紀代の遺跡とみてよい。

また横手市田久保下遺跡では、出土した土器はすべて六世紀代の土師器・須恵器であり、わずかに一点の土師器甕の器形に北大式の影響が指摘されているにとどまる。

これらの土壙墓は、長軸が一~二メートルほどの楕円形で、長軸方向の底面に一対の柱穴状のピット(小穴)が設けられていたり、側壁に土器を埋納した袋状のピットがあることが少なくなく、またしばしば大量の黒曜石片の副葬がみられる。

これらの特徴は同時期の北海道の土壙墓と共通しており、続縄文文化に特有の墓制であることを示している。

北大式期の同じような土壙墓は、さらに南方に位置する宮城県北部の岩出山(いわでやま)町木戸脇裏(きどわきうら)遺跡や、やや時期はくだって六世紀後半とみられるが、宮崎町米泉(こめいずみ)古墳群でもみつかっている。

続縄文文化圏の南限は宮城県北部にまで及んでいたのである。

一般に、墓制や宗教などの精神文化は伝統を重んじるもので、変化しにくい。

それが細部まで類似するということは、ヒトの移動を考えないと十分に説明しがたいであろう。

石井淳氏がいうように、弥生時代の末期から古墳時代にかけて、東北北部には北海道から続繩文人が南下してきたとみてよいと思われる。

北海道でも東北北部でも、三・四世紀の集落遺跡はほとんど発見されない。

特に竪穴住居は、一部を除いて皆無といってよい状況である。 |

図26 木戸脇裏遺跡の土墳墓

|

これは、単に人口が減少したということを示すのではなく、短期間で移動をくりかえし、簡単な平地式の住居、あるいはテントなどで生活していたためではないかといわれる。

また続縄文土器を出土する遺跡は、奥羽山脈や北上山地などの山沿いの丘陵地の先端部に立地することが多い。

四世紀末以降、東北北部でも胆沢地域周辺には土師器を主体とした集落遺跡が出現するが、それらとは明らかに異なる立地を示す。

さらに、続縄文文化に特徴的な石器として黒曜石製のスクレイパー(掻器)を主体とした石器があげられる。

皮革加工に用いられたとみられ、北海道および東北北部各地の遺跡から出土するが、特に古墳文化圏と続縄文文化圏の境界にあたる宮城県の大崎平野北辺部の遺跡(古川市名生館(みょうだて)遺跡、宮崎町壇の越遺跡、岩出山町木戸脇裏遺跡など)で大量に出土することが注目される。

この地域の宮崎町湯の倉が黒曜石の石材の原産地として知られており、その石材が東北北部などの各地で広く用いられたことが判明している。

移動性に富んだ生活形態や集落の立地にこのような石器の存在を考えると、後北C2-D式や北大I式の担い手は、狩猟・採集を主たる生業とする人々であったとみてよい。

この時期、北海道の道央部に起源があるとみられる続縄文後半期の文化が東北北部に広がってきた原因としては、ひとつは気候の寒冷化ということが考えられる。

稲作の北限地帯で平均気温が下がったとすれば、当然、稲作は困難となる。

しかし、ほぽときを同じくして北海道では道央部に展開していた後北式がG式期から分布圈を拡大しはじめ、C2-D式期には急激に全道的に広がっていくことをも考慮に入れると、この時期の変化は気候の寒冷化に起因する過疎化と生業形態の変化に加えて、広汎な地域で集団が急速に流動化したことが想定される。

石井淳氏はこれを弥生時代後期の汎列島規模での地域集団の流動化現象と連動する可能性があるという指摘をしている。

古墳文化の北上

三~六世紀における東北北部への北方文化の波及について概観してみたが、この時期、他方では南方の古墳文化がやはり東北北部まで波及してくる。

東北北部各地に分布する土壙墓の副葬品には、南方に由来する文物が少なくない。

寒川Ⅱ遺跡では弥生末期の土器や鉄器(板状鉄斧)があり、永福寺山遺跡でも塩釜式の土師器に鉄器(刀子(とうす)・鎌)がみられた。

森ヶ沢遺跡ではさらに豊富な古墳文化の文物が出土している。

東北南部産とみられる土師器をはじめ、畿内の陶邑(すえむら)産とみられる須恵器、刀子類やヤリカンナなどの鉄器、大量の玉類などである。

森ヶ沢遺跡では、煮沸用には北大式の甕や片口土器が用いられたとみられるが、須恵器・土師器が食膳具として用いられている。

また石器がみられず鉄器が出土するので、阿部義平氏はすでに鉄器文化の段階に入っているとみている。

土壙墓の南限地帯の木戸脇裏遺跡では、四~五世紀代の相当量の土師器や初期須恵器片にまじって数片の北大式土器が出土したにすぎない。

もはや土師器を主体とした日常生活を営んでいたことは歴然としている。

このように、東北北部に進出していた続縄文人は、いち早く南方の文化を摂取して、みずからの生活文化を変革しはじめていた。

|

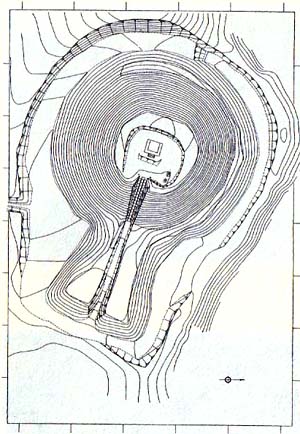

図25 角塚古墳

一方、四世紀後半以降は東北北部でも、北上川中流域を中心に生活の基盤を古墳文化におく人々の遺跡が見いだされるようになる。

岩手県胆沢町には最北の前方後円墳である角塚古墳が所在する。

全長四四メートルほどの帆立貝式の前方後円墳で、五世紀後半代の造営と考えられる。

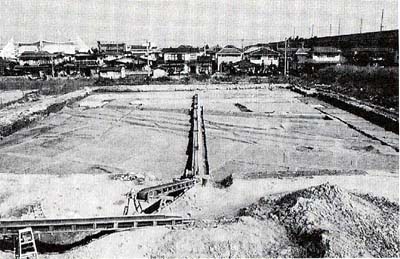

最近になって、角塚古墳から二キロほど北方にある水沢市中半入(なかはんにゅう)遺跡が発掘され、この地域で最大規模の集落跡であることが判明した。

四世紀後半代から集落が形成されはじめるが、五世紀後半~六世紀前半にもっとも規模が大きくなる。

この時期の遺構としては、数十棟のカマドをもつ竪穴住居に加えて、鍛冶炉をともなう工房跡、方形にめぐるとみられる濠跡などがみつかっている。 |

図27 中半入遺跡住居跡

図28 中半入遺跡出土黒曜石製石器

|

方形の濠跡は、古墳時代の各地の遺跡で見つかっている豪族居館の区画施設の可能性もある。

このようなことから、中半入遺跡は角塚古墳に葬られた首長が居住し、その造営を支えた集落である可能性が高い。

東北北部では、六世紀代までの住居跡は極端に少ない。

しかも現在の水沢市を中心とした胆沢地域に集中しており(高山遺跡・中半入遺跡・面塚遺跡・膳性遺跡など)、それ以外では和賀地域の北上市猫谷地遺跡が目につく程度である。

このように、北上川中流域は、東北北部では唯一、古墳文化に基盤をおく集落がほぼ継続して営まれた地域で、そのような基礎のうえに最北の前方後円墳である角塚古墳が出現するのである。

中半入遺跡は、基本的には仙台平野以南の古墳時代の集落跡と同類型といえるが、一つ大きな相違がある。

それは、工房とみられる住居跡から大量の黒曜石製の石器や剥片が出土したことで、この集落で黒曜石製石器を製作していたとみられる。

しかもその石材は、ほとんどが宮城県宮崎町湯の倉産のものであった。

この地域の住民は、宮城県北部方面と密接な関係をもっていたのである。

角塚古墳を除けば、古墳が継続的に営まれた地域の北限は宮城県北部の大崎地方である。

この地域には四世紀後半代の前期古墳として古川市青塚古墳(前方後円墳、全長九〇メートル)、宮崎町大塚森古墳(円墳、直径四七メートル)、小牛田町京銭塚(きょうせんづか)古墳(前方後方墳、全長六六メートル)などが存在する。

また、北上川河口付近の牡鹿地域でも五世紀末~六世紀初頭には矢本町五十鈴(いすず)神社古墳(円墳、直径二八メートル)が築かれている

大崎・牡鹿地方でも、四・五世紀の集落はそれほど多くない。

四世紀の集落としては古川市留沼遺跡、小牛田町山前遺跡などが主要なものである。

留沼遺跡では灌漑施設を用いた水田跡が見つかっており、大溝がめぐらされた山前(やままえ)遺跡は豪族居館とみられる。

また五世紀中葉~六世紀前半の古川市名生館(みょうだて)遺跡は、この地域の拠点集落として重要である。

高坏(たかつき)・取手付碗・蓋坏(ふたつき)など、比較的多くの須恵器が出土している点でも注目される。

また大量の黒曜石製の石器や剥片・砕片が出土しており、石器の製作が行われていたことが明らかとなった。

石材の原産地湯の倉にほど近い宮崎町壇の越遺跡でも、大量の黒曜石剥片が廃棄され九五世紀後半代の住居跡が見つかっており、石器の素材を製作していたとみられている。

このように古墳文化圏の北辺に位置する胆沢地域や大崎平野の五世紀代の拠点集落の人々は、古墳文化を基礎とする生活を営みながら、黒曜石製石器の生産を組織的に行っていた。

そして宮崎町湯の倉産の黒曜石が東北北部各地の遺跡で出土するところから、黒曜石製の石器や石器の素材は交易の対象となり、ひろく北方世界に流通したとみられる。

交易のネットワーク

古墳文化圏と北方世界との境界領域に位置する名生館遺跡と中半入遺跡は、それぞれ五世紀中葉~六世紀前半の大崎地域と胆沢地域の拠点集落であると同時に、湯の倉産の黒曜石の大量の出土などからみて相互に密接な関係にあり、またそれぞれが北方世界との交易の拠点でもあった。

様々な南方の物品や集落内の工房で生産された黒曜石製の石器などと北方世界の産物とがこれらの集落で交換されたのである。

|

図33 新金沼遺跡住居跡

|

図32 新金沼遺跡出土続縄文土器

|

古墳時代の宮城県域には、ほかにもいくつかの交易センターが形成された。

最近発見された石巻市新金沼遺跡もその一つである。旧北上川の河口にほど近い、浜堤と自然堤防が交錯して形成されている微高地上の集落で、現在まで四〇棟ほどの古墳時代前期の竪穴住居跡が検出されている。

出土した土器は、在地の古墳前期の土師器である塩釜式が主体を占めるが、それらに混じって北海道系の続縄文土器(後北C2‐D式)、さらには関東地方や東海地方から伝来したとみられる土師器が出土して注目を浴びた。

四世紀頃、この集落の住民は、遠く東北北部や北海道、あるいは関東・東海方面の人々と活発に交易を行っていたのである。

またこの遺跡が北上川の河口に位置していることは、南北の文化交流に占める北上川の役割を暗示している。

新金沼遺跡にもたらされた南方の物資は北上川沿いのルートをさかのぼって北方世界へと運ばれていったであろうし、北方世界の物資はその逆のルートでここにもたらされたに違いない。

多賀城跡の南西に隣接した多賀城市山王(さんのう)遺跡は、平安初期の九世紀初頭以降、多賀城外の町並みが形成されることで注目を集めているが、ここは古墳時代中期からほぼ継続して営まれた大規模な集落遺跡でもあることがしだいに判明してきた。

古墳中期の遺構としては、工房を含む多数の竪穴住居跡をはじめ、豪族居館とみられる「コ」字状の溝や祭祀遺構などが見つかっている。

この時期の遺構からは黒曜石製石器が見つかることが少なくなく、後北C2-D式土器の破片も出土している。

このようなことから、山王遺跡は五世紀以降、北方世界とさかんに交易を行っていたばかりでなく、交易によってもたらされた獣皮の加工も行っていたことが推定される。

名取市清水遺跡は増出川の自然堤防上に立地し、弥生中期から平安時代にかけてほぼ連続的に営まわた拠点集落であるが、ここからも後北C2-D式土器が出土している。

また仙台市南小泉遺跡でも、続縄文土器は未発見であるが、最近、古墳時代中期の住居跡から黒曜石製の石器が見つかった。

南小泉遺跡は広瀬川北岸の河岸段丘に位置し、弥生時代から近世にかけて継続して営まれた一大集落遺跡であり、近年、七世紀代(栗囲(くりがこい)式併行)の関東系土器がまとまって出土したことでも注目されている。

この地域を代表する大規模集落で続縄文文化の石器が出土したことは、ここもまた交易センターであったことを示唆するもので、まことに興味深い。

古墳時代の前期から中期にかけて、古墳文化圏の北縁の地であった現在の宮城県中・北部から岩手県南部の北上川中流域にかけての一帯に所在した拠点集落は、北方世界との交易センターとしての機能も兼ね備えていた。

各拠点集落は、いずれも河川の近傍に位置しており、水運の利用が可能である。

また仙台平野から大崎平野をへて北上盆地方面には、後世奥大道と呼ばれる幹線道路が通じていた。

拠点集落は水陸の交通を介して互いに結ばれ、ネットワークを形成したとみられる。

それによって南方の古墳社会と北方の続縄文社会との交易が活発に行われ、人々もさかんに行き来したにちがいない。

各遺跡から出土する他地域の遺物はそのことを雄弁に物語るものといってよい。

2 蝦夷社会の形成 top

二つの文化の接触と融合

続縄文文化と古墳文化という二つの文化の拡大と接触の具体的様相をみてきた。

三世紀頃北海道から南下してきた続縄文文化は、やがて畿内からひろがった古墳文化と東北地方を舞台に接触し、両文化は交易のネットワークを介してしだいに融合していった。

続縄文人たちは、いちはやく鉄器や土師器・須恵器などの物質文化を自分たちの生活に取入れた。

土器では、まず食膳具に椀(わん)や圷(はい)、高坏などの須恵器(すえき)・土師器(はじき)が用いられ、煮沸用の土器の変化はそれよりも遅れた。

石器が急速に鉄器に取って代わられていったことはいうまでもない。

ガラス玉などの装身具も比較的はやく受容されたようである。

カマドをしつらえた竪穴住居が東北北部でひろがるのは七世紀以降とやや遅い。

これは気候や生業形態の変化とも密接に関連しよう。

また葬制では、六世紀末頃からマウンドを築く小型の円墳(いわゆる終末期古墳)を築造するようになるが、その主体部には土壙墓の伝統が色濃く残る。

もっとも遅くまで伝統が保持された分野である。

こうして続縄文人は、南の文化を主体的に受容しながら自らの生活文化を変革していった。

しかしその生活文化の変容は一様ではなく、おおむね技術革新が相対的に容易な物質文化の面では南の文化を比較的はやく受入れて一般の倭人(わじん)に近い生活形態をとるようになるが、葬制や信仰体系などのような基層的な精神文化の面では、北方的な続縄文文化の伝統が奈良時代以降も一定程度残存したとみられる。

続縄文文化を基礎とする東北北部の住民が大幅に南の古墳文化を受入れ、自己変革を行いつつ築いていった新しい文化が蝦夷(エミシ)の文化の中核となっていくのである。

続縄文文化人たちが鉄器・須恵器をはじめとする古墳文化の文物を交易によって入手するためには、代価となる物品が必要となる。

それらのなかでは、続縄文社会の生業形態や奈良時代以降の蝦夷の交易品などからみて、獣皮がもっとも重要であったと考えられる。

高橋誠明氏は、五世紀初頭以降、日本列島で急速に乗馬の風習が広がっていくに伴って、古墳時代社会でにわかに馬具などに用いる皮革に対する需要が高まり、それが続縄文社会と古墳社会との交易を増大させたと見ている。

五世紀を中心とする時期に、古墳文化圏の北辺部の集落が黒曜石製の石器を組織的に生産していたということは、付近に石材の原産地が所在するということと無関係でないにしても、倭王権の政治圏に属する古墳文化圏側の獣皮に対する需要の高まりを暗示しており、黒曜石製石器・石材の大量供給は続縄文文化圏に獣皮生産の増大をうながす作用をしたと思われる。

鉄器の利便性を知った続縄文人の側も、その入手のために獣皮の生産量を積極的に増大させていったことであろう。

こうして東北北部、さらには北海道までが列島社会の交易のサイクルに組込まれていった。

蝦夷文化の形成 三~六世紀の文化接触の前史をへて、東北北部では、七世紀に大きな変化が起こる。

高橋信雄氏らの研究で明らかになったように、この時期、カマドをしつらえた竪穴住居が北上川中流域から青森県南東部の馬淵川流域にかけての地域を中心に東北北部各地で急激に増加するのである。

土器も基本的には土師器系統のもののみとなる。それらの多くは、遺跡の立地などから水稲農耕に基盤をおいた集落とみられる。

ただこの時期には、土師器にまじって、甕(かめ)・壺の頸部(けいぶ)や、まれに坏の体部に鋸歯状や格子目状の沈線文をほどこした土器がみられる。

もっとも、これらの土器は沈線文を除けば、技法も、器形も、通常の在地の土師器と何ら異ならない。

また通常の土師器も、東北北部地域では、いわゆるヘラミガキの製作技法を多用するという他地域にみられない特色が認められ、独自の地域性を保持していた点は注意される。

このころ、北海道では擦文(さつもん)時代が始まるが、沈線文は、初期擦文の範疇に含められることが多い北大田式土器の影響を受けたものとみられ、道央地域からも類似した土器が出土している。

そこでこれらの沈線文のある土器を「初期擦文土器」とよぶ研究者もいる。

いずれにしてもこの時期の東北北部の土器においては、全体として土師器文化の波及が一段と進み、北方的要素は、前代に引続き片口土器が出土する以外は、一部の土師器に施す沈線文になごりをとどめる程度になる。

両文化の融合が進むと同時に、南方の物質文化の優位がいっそう際だってくるといえよう。

七世紀の東北北部社会における一連の変化は、この時期に南から北への文化交流のベクトルがつよかった結果といえる。

カマドをともなう竪穴住居の爆発的といってよい増加、土師器文化のいっそうの波及、さらには後述の終未期古墳の形成など、どれをとっても南からの古墳文化の前代以上の浸透(しんとう)を示している。

また北海道の擦文土器が、土師器のつよい影響下に成立するものであることは、研究者の間でもほぼ共通の認識になっている。

この時期、東北北部と北海道は密接な関係を保ちながらも、相互の関係が大きく変化し、南の文化の北進が優勢となり、北海道まで土師器文化の強い影響下に入ったとみることができよう。

その原因としては、七世紀にはじまったとされる気候の温暖化が直接の引金になった可能性が高いが、それと共に古墳時代を通じて継続していた南北の文化交流による土器・鉄器をはじめとする南の文化の滲透、さらには古代国家の発展にともなう政治的影響なども無視できないと思われる。

蝦夷観念と蝦夷の朝貢(ちょうこう)制的支配は六世紀代に成立すると考えられるので、土師器文化の影響がいっそう強まる六世紀後半~七世紀前半は蝦夷文化の形成期といってよいであろう。

終末期古墳の造営

この時期、東北北部では葬制も大きく変る。

岩手県北上市の岩崎台地遺跡群では土墳墓にまじって、土墳の周囲に周湟をめぐらし低い墳丘を築いた小型の古墳が検出された。 いずれも六世紀末~七世紀前半の時期のものであるという。

これが東北地方北部独特の終末期古墳(末期古墳)である。

直径数メートル~一〇メートル程度の円墳状を呈し、群集墳を形成することが多い。 平安初期の九世紀ごろまで東北北部の各地で造営される。

終末期古墳は、岩崎台地遺跡群でのあり方が示唆しているように、続縄文文化の土壌墓が古墳文化の影響を受けて変容したものと考えられる。

主体部は前代以来の土墳タイプのものが基本であるが、ほかに木棺をおく部分に石を敷いたタイプ、川原石を積んで石室や墳丘部を構築するタイプなどがみられる。 |

図34 岩崎台地遺跡群の土壙墓

|

川原石積みの石室は明らかに横穴式石室の影響を受けているが、埋葬は上部から一度だけ行い、追葬はできない構造になっている。

墳丘を築く点や、木棺直葬、石積みの石室などは、古墳文化の影響と考えざるを得ないが、後期古墳に特徴的な追葬を受入れず、上部から埋葬を行い、埋葬施設を密閉してしまう点は、土墳墓の埋葬思想が依然として保持されていたことを示すものと思われる。

川原石積みタイプの古墳は、北上川中流域を中心に分布している。

猫谷地(ねこやち)古墳群・五条丸古墳群・長沼古墳群の三つの支群からなる北上市の江釣子(えづりこ)古墳群がその代表的なものであるが、花巻市熊堂(くまどう)古墳群や、盛岡市太田蝦夷森(えぞもり)古墳群などもこのタイプである。

副葬品としては、直刀・蕨手(わらびて)刀・鉄鏃(てつぞく)等の武器類、玉類、鎌・鋤・斧等の農耕具、土師器・須恵器、馬具などのほか、八世紀代の遺物である和同開珎(わどうかいちん)や衿帯金具などがみられる。

このタイプは七世紀代から造られはじめるが、八世紀に盛行するとみられる。

また、北上川沿いの岩手・宮城県境にまたがる杉山古墳群や宮城県河北町和泉沢(いずみさわ)古墳群などは、割石で石室を構築し、全体に積石塚状を呈する。

八世紀後半以降の造営とみられるが、川原石積みタイプの影響を受けたものであろう。

これらの石積みタイプの終末期古墳の分布は、北上川流域が独自の文化圏を形成していたことを示す点で注目される。

関東系土器の出現――北方交流の新段階

多賀城市山王遺跡では、六世紀末~七世紀代の在地の土師器にまじって東北北部の土師器や関東系の土師器が出土している。

また仙台市郡山遺跡でも七世紀中葉~後半のⅠ期官衙(かんが)段階の住居跡から関東系の土師器坏に在地の土器や東北北部の土師器が共伴することが判明した。

このように、交易センターを拠点とする北方世界との交易は七世紀以降も引続き行われるが、両世界の交流はこの時期に新たな形をとりはじめる。

村田晃一氏の集成によれば、仙台平野(多賀城市山王遺跡、仙台市南小泉遺跡・郡山遺跡、名取市清水遺跡など)を中心に、大崎・牡鹿地域(瀬峰(せみね)町泉谷館跡・牡鹿町赤井遺跡など)などで、七世紀中葉頃までに関東地方から搬入されたか、関東地方の技法で製作されたとみられる土師器がまとまって出土している。

これらは、その量からいっても、関東地方からの人々の移動が伴ったものであることは間違いない。

ただしその出現の時期が大化改新をさかのぼるものなのかという点については、考古学者の間にも見解の相違がある。従って、この移民と倭(やまと)王権とのかかわりの解明も今後の課題であるが、少なくとも道奥(みちのおく、陸奥)国では城柵・官衙の設置に先立って、その造営の場所が近傍に一定数の関東地方の住民が送り込まれる段階があったということは否定できなくなってきている。

南北両世界の境界領域に組織的に移住してきた東国の住民が開拓や交流の重要な担い手に加わるという新たな事態の出現である。

こうして七世紀には北方交流も新たな段階を迎える。

3 山道と海道の蝦夷 top

北上川中流域と大崎地方

四~六世紀にかけて、胆沢地域を中心とした北上川中流域は南からの古墳文化の影響を強く受け、東北北部で唯一、農耕集落がほぼ継続して営まれた。

さらに七世紀代も集落数で他地域をしのぎ、東北北部で一貫して卓越した地位を占めつづける。

またこの地域は、南北両地域との交易センターという点でも重要な位置を占めていた。

八世紀以降の律令制下には、北上川中流域が山道の蝦夷と呼ばれる有力な假夷集団の拠点となっていくが、それにはこのような長い前史があったのである。

また古川市周辺の大崎地方は、古墳時代以来、一貫して南北の文化の接点として重要な地位を占め続けた。

この地域は、古墳時代前期以来、継続して古墳が築かれる北限であり、もう一方で続縄文系統の土壙墓の南限でもあった。

石材の産地が所在するということもあって、黒曜石製の石器やその素材が組織的に生産され、東北北部各地に流通していった。

おそらく鉄製品なども多くはここを介して北方世界へ流通していったと思われ、大崎地方は交易の一大センターを形成していた。

大化改新後、道奥(陸奥)国がおかれると、大崎・牡鹿地方はその北辺を占めるようになり、ここに東国なとがら多くの移民が送り込まれてくる。

さらに神亀元(七二四)年の多賀城の創建に相前後して、玉造柵・色麻柵・新田樞・牡鹿柵など五つの城柵が造営され、黒川以北一〇郡がいっせいに建置されるが、それに先んじて信太郡・丹取郡などいくつかの郡がおかれていた。

これらの施設に相当する城柵・官衙遺跡として、古川市の名生館官衙遺跡をはじめとして、同市権現山遺跡・小寺遺跡、出尻町新田柵跡、宮崎町東山遺跡、中新田町城生柵跡、大和町一里塚遺跡、矢本町赤井遺跡などがあり、全国的にみてもめずらしい遺跡の密集地帯となっている。

交易センターから蝦夷支配の基地へと変貌しながらも、ここを場に政治関係を媒介とした律令国家と蝦夷との交流が続けられるのである。 |

図35 名生館官衙復原図

|

山道の蝦夷

八世紀から九世紀にかけての陸奥側の蝦夷集団は、大きく山道の蝦夷と海道の蝦夷に二分される。

山道とは、都から陸奥国にいたる東山道をさらに北に延長した道路をさし、玉造から栗原・磐井(いわい)をへて胆沢(いさわ)・志波(しわ)方面に通じていた。のちの奥大道にほぽ相当する。また海道は、現在の常磐線(じょうばんせん)沿いのルートもそう呼ばれたが、この場合は大崎地方、おそらくは東山道(とうさんどう)の玉造駅(宮城県古川市)から東に分かれ、北上川下流の牡鹿方面と、三陸の沿岸部に通じていた交通路を指すと思われる。

山道の蝦夷とは山道沿いの蝦夷集団の総称であって、伊治(これはり)・胆沢・和我(わが)・志波など多くの蝦夷集団が含まれており、政治的には統合されていなかった。

天平九(七三七)年、多賀城から雄勝(おがち)地方(横手盆地)をへて秋田城にいたる道路を新たに建設することになった。

雄勝地方などの蝦夷の居住地を通過するため、そこを制圧する必要があり、坂東諸国から一〇〇〇人の騎兵が動員された。

それを知った陸奥国の「山海両道の夷狄(いてき)」に動揺がひろがったので、「田夷」で遠田(とおだ)郡領の遠田君雄人(とうだのきみおひと)を海道に、「帰服の狄」の和我君計安塁(わがのきみけあるい)を山道に派遣して鎮めさせたという。

これが山道の蝦夷の初見である。山道への使者に和我君計安塁が選ばれたのは、和我君が山道の蝦夷に属していて、「鎮撫」の実が期待できたからであろう。

海道の使者遠田君雄人の場合も同様である。

ここで計安塁が「帰服の狄」とされていることは注目される。「帰服」とあるので、和我君はこの時点ですでに律令国家に服属していたのである。

また「狄」とは、通常、出羽側の蝦夷に対して用いられるので、和我君は現在の北上線沿いのルートで出羽国と朝貢関係を結んでいた可能性がある。

志波村の蝦夷については、同様のことをさらに明確に指摘できる。

『続日本紀』宝亀七(七七六)年五月戊子条には「出羽国志波村の賊、叛逆して国〔=出羽国〕と相戦う」とあるように、このころ志波村は出羽国の管轄下にあった。

これに対応するのが『日本後紀』延暦十一(七九二)年正月丙寅条の記事である。

それによれば、斯波村(=志波村)の夷胆沢公阿奴志己(いさわのきみあぬしこ)らは、かねてから陸奥国に朝貢したいと願っていたが、伊治(これはり)村の俘(ふ、服属した蝦夷)らの妨害のためにそれが果たせなかったと陸奥国に訴えて出ている。

つまり志波村の蝦夷は、延暦十一年以前は、伊治村の蝦夷との対立などもあって陸奥国には朝貢していなかったのである。

おそらく宝亀五(七七四)年に三十八年戦争が勃発するまでは、出羽国に朝貢していたのであろう。

このように、北上川中流域の山道の蝦夷は、胆沢城や志波城が築かれるはるか以前の八世紀前半代には中央政府に服属していて、和我や志波の蝦夷は出羽国に、伊治の蝦夷(胆沢もか)などは陸奥国に朝貢していたとみられる。

そして神護景雲元(七六七)年に山道の蝦夷への備えとして伊治城が築城されると、伊治村の蝦夷は律令国家の領域に取込まれ、この地域には蝦夷を主体とした上治(かみはり)郡がおかれる。

その大領(郡の長官)には伊治の蝦夷の族長である伊治公呰麻呂(これはりのきみあざまろ)が任命された。

しかし三十八年戦争が勃発すると、岩手県域の山道の蝦夷の大半はそれまでの朝貢関係を破棄し、律令国家との武力抗争に立上がる。

そして阿弖流為(あてるい)や母礼(もれ)を中心に広汎な地域の蝦夷集団が連合して戦い、中央政府軍を苦しめるのである。

海道の蝦夷

海道の蝦夷は、海道沿いの蝦夷集団の総称であるが、北上川下流域から三陸沿岸地方に居住するいくつかの蝦夷集団から構成されていたと思われる。

多賀城の創建に相前後して築かれたとみられる牡鹿柵(おじかのさく)や天平宝字三(七五九)年に完成した桃生(ものう)城が海道の蝦夷への備えとみられることなどから、桃生地域から登米(とよま)地域にかけての北上川下流域の蝦夷が律令国家と直接対峙した海道の蝦夷の中心勢力と思われ、さらに気仙(けせん)から閇(へい、幣伊)村にかけての三陸沿岸部の蝦夷集団も含んでいたであろう。

神亀元(七二四)年に海道の蝦夷が反乱を起こして陸奥大橡(むつのだいじょう)の佐伯児屋麻呂(さえきのきゃまろ)を殺すという事件が起こる。

おそらく牡鹿柵などの造営やそれにともなう支配の強化に反発した蝦夷の反乱であろう。

これが海道の蝦夷の初見であるが、それ以前の霊亀元(七一五)年には、陸奥の蝦夷の須賀君古麻比留(すがのきみこまひる)らが、先祖の代以来、昆布を陸奥国府まで貢納しに来ていたが、貢納の「往還旬を累ねて、甚だ辛苦多し」と訴えて地元の閇村に郡家を建ててそこに納めることにしたいと申請し、認められている。

この閇村とは幣伊(へい、閉伊)のことで、現在の宮古市周辺と思われる。

この地域の蝦夷が八世紀初頭以前から服属し、国府まで即行してきていたのである。

海道の蝦夷もまた、はやくから律令国家と朝貢関係を結び、国府や城柵との間を頻繁に往来していたことが推定できる。

宝亀五(七七四)年に勃発する三十八年戦争の発端となったのも海道の蝦夷による桃生城の攻撃であった。

ところが、同年、按察使(あぜち)大伴宿禰(すくね)駿河麻呂(するがまろ)が、「地これ険阻にして、夷俘(いふ)の憑(よ)る所なり。歴代の諸将、未だ嘗て進討せず」といわれた陸奥国の遠山村(宮城県登米(とよま)町付近か)を急襲し、多数の蝦夷を投降させると、海道の蝦夷の勢力は急速に衰えていく。

おそらく、彼らこそが桃生城をおそった海道の蝦夷の主力であろう。

東北北部の蝦夷と律令国家

文献史料に現れたところをみても、東北北部各地の蝦夷はかなりはやい段階から中央政府に服属し、朝貢関係を結んでいたことがうかがわれる。

日本海側では、七世紀後半の斉明朝に阿倍比羅夫(あべのひらふ)の北征が行われるが、それに相前後して津軽・鰐田(あぎた、秋田)・淳代(ぬしろ、能代)、さらには渡嶋(わたりのしま、北海道)の蝦夷が服属している。

また太平洋側でも、閇村の蝦夷の服属は、おそらく七世紀代までさかのぼるし、和我や香河村(のちの磐井郡か)などの北上川中流域の蝦夷のなかにも、おそくとも八世紀前半には服属していたことが知られる蝦夷がいる。

また、律令国家段階の蝦夷の族長は地名十公の類型の姓を有しているが、これは和銅三(七一〇)年に陸奥の蝦夷が君姓を与えられているように、服属した蝦夷が律令閨家から授かるものであった。

三十八年戦争で中央政府軍を最後まで苦しめた胆沢の蝦夷の族長である阿弖流為(あてるい)や母礼(もれ)も、それぞれ大墓公(たものきみ)、盤具公(ばんぐのきみ)という姓を保有しているので、彼らの一族も三十八年戦争の勃発前にいったんは中央政府に服属し、朝貢関係を結んでいたとみられる。

こうしてみると、日本海側ばかりでなく太平洋側でも、三陸沿岸部や北上川中流域の蝦夷の多くは、かなりはやい段階で中央政府に服属し、朝貢関係を結んでいたとみてよいと思われる。

彼らは七世紀代まではヤマトの王宮にまで朝貢していったが、律令国家段階になると、各地に造営された城柵への朝貢が主流となる。

蝦夷たちが獣皮・馬・昆布などを城柵に貢献すると、その返礼として鉄器・絹織物・狭布(さぬの、特殊な規格の麻布)・米などの物品、さらには位階や夷姓などの政治的表徴を授けられた。

このように城柵には律令制以前の交易センターの機能を継承する側面があった。

だからこそ古墳時代にすでに倭人社会と交易を行っていた東北北部の住民の多くは、“化外(けがい)の民”として位置づけられ、「蝦夷」という呼称を与えられながらも、比較的はやい時期に倭王権ないし律令国家と朝貢関係を結び、必需物資と一定の政治的地位を手に入れるために交易を続けたのである。

胆沢から平泉へ

三十八年戦争のその後の経過をたどると、勃発の翌宝亀六(七七五)年にははやくも出羽国まで戦線がひろがり、さらにその翌年には、陸奥国が三〇〇〇の兵力で胆沢の蝦夷の攻撃を敢行している。

こうして戦線は急速に山道から出羽方面へと拡大し、中央政府軍の主たる攻撃目標は胆沢の蝦夷に定められる。

宝亀十一(七八〇)年には、伊治城で伊治公呰麻呂(あざまろ)の乱が起きて、多賀城が焼き討ちされるなど、陸奥国は一時大混乱におちいるが、その後も基本的には征夷軍と胆沢の蝦夷との戦闘が中心となって事態が展開していった。

延暦二十(八〇一)年、征夷(せいい)大将軍坂上田村麻呂(たむまろ)が、最大の難敵であった胆沢の蝦夷の制圧にようやく成功すると、翌年にはその地に胆沢城が築かれる。

翌二十一年には、さらに北に志波城(盛岡市)が、ついでそれを廃棄して徳丹城(岩手県矢巾町)が築かれるが、これも九世紀中葉には廃絶してしまい、結に川は多賀城から鎮守府を移転した胆沢城が北上川中流域の唯一の支配の拠点となるのである。

強盛な山道の蝦夷の出現と胆沢城の造営は、古墳時代以来の東北北部社会での北上川中流域、特に胆沢地域の卓越性の延長線上にあるといってよい。

延暦二十四(八〇五)年に桓武(かんむ)天皇が軍事(征夷)と造作(造都)の中止を決断すると、蝦夷政策は大きな転機をむかえる。

征夷軍や柵戸(さつこ)など、東国の人的資源に大きく依存して推進されてきたそれまでの蝦夷支配の方式は放棄され、かわって在地の蝦夷系豪族を積極的にとりたて、彼らの支配力に依存して蝦夷支配をおこなうようになっていく。

十世紀になると鎮守府の長官である鎮守府将軍が陸奥守のもとで奥六郡(北上川中流域の胆沢・江刺・和賀・稗貫・紫波・岩手の六郡)の支配を請け負うようになるが、そのような支配体制のなかでやがて鎮守府の在庁として成長してくるのが安倍氏である。

安倍氏は奥六郡の各所に柵を築き、一族を配置してその支配体制を固めていった。

奥六郡の南の入口に置かれた衣川関(岩手県衣川村)は、奥六郡を外界から隔てる役目をはたし、安倍氏の奥六郡支配をささえた。

永承六(一〇五一)年に安倍氏が衣川関に拠って立上がって前九年合戦が起るが、この戦乱では衣川関をめぐってはげしい攻防がみられた。

また胆沢川北岸には鳥海(とのみ)柵(岩手県金ヶ崎町)が鎮守府と対峙するように置かれるが、これも安倍氏の諸柵のなかでは重要なものであった。

安倍氏の勢力圏である奥六郡は、歴史的にいうと胆沢の蝦夷を中心とした山道蝦夷の居住地域を継承したものとみることができるが、その重要拠点とみられる衣川関や鳥海柵は、やはり南端の胆沢地域周辺に所在している。

そうして前九年・後三年(ごさんねん)という二つの合戦をへて北奥の支配者となった藤原清衡(きよひら)は、安倍氏から奥六郡を、清原氏から山北三郡を遺領(いりょう)として継承するが、康和年中(一〇九九~一一〇四)に奥六郡の南に接した平泉の地に本拠を定める。 |

図36 前九年合戦絵巻

|

このことのもつ意味も、北上川中流域が、古墳時代以来、南北二つの世界の境界領域であり、交易センターの機能をもつ拠点集落の所在地でもあったという歴史的背景をぬきには考えがたいと思われる。

二 「奥州王」の系譜 top

1 平泉藤原氏の奥羽支配

「奥州王」

江戸時代初頭、仙台藩初代藩主伊達政宗(まさむね)は、二つの大洋を越えてヨーロッパに使節を派遣した。

その一行に通訳として付き添い、使節一行の足跡を『伊達政宗遊使録』という一書にまとめたシピオ・ネ・アマティは、政宗を「奥州王」と記した。

同書には、この「奥州王」の系譜についての記述があり、その淵源として載せられているのは奥州平泉藤原氏の当主として源頼朝に対抗した藤原秀衡(ひでひら)であった。

また戦国時代の『奥州余目(あまるめ)記録』は、秀衡は「当国の探題」として平泉を根拠に奥羽両国を統治していた存在であり、その正統な後継者が室町時代の奥州探題大崎氏であると述べている。

『奥州余目記録』は、戦国時代の宮城郡(現在の多賀城市)の国人領主、留守(るす)氏の歴史を書いた記録で、『留守家旧記』とも呼ばれているものである。

留守氏自身は、この史料の中では秀衡(事実は泰衡)を滅ぼした源頼朝から陸奥国の留守を任されたものであると主張している。

伊達氏もまた、永禄年間(一五五八~七〇)に晴宗が奥州探題に任じられ、その孫の政宗も、自ら先祖以来の奥州探題であると称していた。

このように中世の陸奥国では、留守・大崎・伊達とつらなる陸奥国の統治者すなわち「奥州王」の支配の正統性は、平泉藤原氏の奥羽支配の継承に求められていたのである。

ではその「奥州王」藤原氏の実体はどのようなものだったのか。

初代清衡が創建した中尊寺、二代基衡創建と伝える毛越寺(もうつうじ)、基衡の妻安倍氏の祈願によるという観自在(かんじざい)王院、三代秀衡建立の無量光院などの寺院群によって具現化された仏教文化は、可視化された浄土世界そのものであった。

藤原氏四代の遺骸を納めた中尊寺金色堂、三丈の阿弥陀像とその脇士たる丈六阿弥陀像計九体を納め源頼朝がその壮大さに打たれたという中尊寺の二階大堂(大長寿院)、各寺院に安置された多くの仏像や紺紙に金・銀で筆写された膨大な経典類、そして浄土庭園など、平泉に繰り広げられた仏教文化は、当時の日本において最高位の質を誇ったものであった。

しかし、仏教およびそれが地上に具現化された寺院は、精神文化だけで成り立つものではない。

豊かな物質文化の裏づけが必要であった。平泉文化を支えたこの物質文化と、それをもたらした当時の交通ルートに注目して、平泉文化の特色を探りたい。

一九八八(昭和六十三)年、北上川の遊水地事業に伴い、「柳之御所」跡といわれていた遺跡の本格的な発掘調査が開始された。

それによって、平泉藤原氏の権力と文化の様相は、それ以前よりはるかに具体的な形でわれわれの眼前に姿を現すことになった。

「柳之御所」跡は、北上川沿いの河岸段丘上に位置し、「猫間か淵」と呼ばれる低湿地を挟んで無量光院跡や「伽羅(きゃら)之御所」跡に接し、その面積は約一一万平方メートルに及んでいる。

遺跡の中心部には幅が一〇メートルにも及ぶ大きな堀で囲まれた区域があり、さらにその中央部には大きな池が見つかっている。

池の北側には、寝殿造風の大規模な掘立柱建物が建ち並び、それらの建物は初代清衡から四代泰衡にいたるまで、数度の建替えを行いながら存続していた。

ここからは、中国産の高級陶磁器、饗応の場で用いられたであろう木製の箸や杓子(しゃくし)、折敷(おしき)と呼ばれる白木の膳などと共に、飲食の際に用いられる「カワラケ」と呼ばれる素焼きの皿が、大量に出土している。

その出土量はトン単位で計るほどである。カワラケは儀式的な饗応の場などで用いられるもので、一度限りの使用で廃棄される。

従って、カワラケが大量に出土したこの場所は、平泉藤原氏の政治の中枢にかかかる場所、すなわち『吾妻鏡』に現れる藤原氏の政庁「平泉館(たち)」の跡であったと考えられる。

平泉から出土するカワラケには、奥羽の伝統的な土器製作技術を受け継いだロクロ製法によるものと、京都で行われた、手づくね技法で作られたものの両者が併存している。

このようなカワラケのあり方は、平泉藤原氏の文化が奥羽の伝統と京から移入した文化の両者に立脚していたことを如実に示している。

陶磁器が語る平泉

平泉の遺跡からは、実に多くの陶磁器が出土している。

輸入陶磁器としては、中国産の白磁・青磁・青白磁に加え、数は少ないが朝鮮産や中国北部産、なかには西アジアの製品と思われるものも存在する。

白磁は広東省潮州窯や福建省徳化窯、青磁は漸江省竜泉窯や福建省の同安窯、青白磁は江西省俎徳鎮窯の製品がそれぞれ主体となっている。

平泉から出土する輸入陶磁器は、質が良いことが大きな特徴である。

中国産の陶磁器の多くは、当時は九州の博多に運ばれた後、そこから日本各地へと運ばれた。

当時日本に輸入されていた陶磁器には質的に劣るものも相当数混じっていたが、平泉から出土する輸入陶磁器は優品ばかりである。 |

図40 柳之御所跡から大量に出土したカワラケ(右)

図41 柳之御所跡から山土した白磁四耳壺(左)

|

平泉向けには厳選された商品が博多から積出されていたのであり、平泉の経済力が九州まで知れ渡っていたことは確実である。

なかでも特徴的なのが、白磁四耳壺(はくじしじこ)の存在である。

この美しい器は、全国的にみても寺院跡から出土するのが一般的で、都市遺跡から出土する例は他にはない。

平泉の白磁四耳壺は、所有者の権威を見せつける器物であったということが考えられている。

逆にいえば、一般には宗教的な用途に用いられる器物を権威の象徴とするところに、平泉藤原氏がどのような権力を志向したかが表れているということもできる。

一方、国内産の陶器は約九割が東海地方産、すなわち知多(ちた)半島の常滑(とこなめ)窯や渥美半島の渥美(あつみ)窯の製品である。

その他にも、能登(のと)半島の珠洲(すず)窯や、北上川河口近くの水沼(みがぬま)窯の製品も含まれる。

この水沼窯は、平泉藤原氏が渥美窯から工人を招いて築いた窯と推定されており、近年、平泉の各所から数は多くないがその製品の出土例が着実に増えている。

平泉から出土する国内産の陶器の特徴は、壺や甕の多いことである。壺は、一般的には経塚や墓地などの宗教関係の遺跡から多く出土する。

平泉藤原氏が指向した仏教と政治の共存の方向が、強く表れたものと思われる。

衣の関と平泉

平泉は水陸の交通が交わる要衝の地であった。

そこは、奥州を縦断する「奥大道」が走り、豊富な水量を誇る北上川が傍らを流れる場所であった。

当時の日本では辺境といえる場にあったこの地域に豊かな文化が生育するためには、情報や物資を間断なく送りつづける交通システムの存在が不可欠である。

そのために平泉は絶好の場所だった。

しかも注意すべきは、平泉が磐井郡の北端に位置し、胆沢郡と境を接する場所にあったことである。

古代において磐井郡以南は、中央政府の政治がつよく及んでいた地であり、胆沢郡以北は、かって「東夷の酋長」安倍氏の勢力範囲だった「奥六郡」である。

そしてその境界を画するのが衣川であるが、その衣川南に位置する中尊寺が立つ丘陵は、「奥六郡」を隔てる「衣の関」が置かれた場所であった。

中尊寺が建立された段階において「衣の関」はすでに実態を失っていたであろうが、その故地にある中尊寺は、平泉藤原氏だけのための寺院だったのではなく、街道を行き交う人々に開かれた、いわゆる「関寺」としての役目を備えた寺院でもあった。

藤原氏の本拠が境界の地である平泉に置かれたことは、経済的な面においても重要な意味を持っていた。

中世において、境界の地や交通路の接点は、一種の聖地であり、人々が集まり、物資が集散する場であった。

平泉や衣川周辺には「市」・「宿」・「古宿」などという地名が多く残されており、境界の場に市が立てられた痕跡をうかがうことができる。

『吾妻鏡』は衣川の地を指して「産業また海陸を兼ぬ」と記している。奥大道という陸の大動脈と北上川を経由して海に繋がる水運によって、多種多様の物資がこの地に持ち込まれていたのである。 |

図42 平泉藤原氏時代の主要交通路

(原図は『図説宮城県の歴史』125頁)

|

北上川水運と海の道

江戸時代において、北上川を下って河口の石巻湊に運ばれた米が、海運によって江戸に運ばれ、百万都市江戸の人々の食生活を支えていたことは著名な事実である。

この北上川水運と、それに接続する太平洋の海運がどの時代まで遡るかについては、議論がある。

しかし、平泉から出土する多くの遺物、なかでも常滑窯や渥美窯で生産された陶器の存在は、十二世紀の段階で太平洋海運が活発に行われたことを物語っている。

平泉から大量に出土する常滑窯や渥美窯産の甕は、遺跡全体の数パーセントしか調査が行われていない段階でも約三〇〇個体が確認されており、高さが一メートル近くにもなるものも少なくない。

壺やその他の製品の存在をあわせて考えれば、これらの陶器を平泉の地に運ぶ海運ルートが恒常的に存在したのは確実である。

一方、北上川水運については、前述した水沼窯の築かれた場所が、北上川水運の起点である石巻湊に程近いということが、水運の存在を裏付ける何よりの証拠である。

平泉に通じる海の道は、北上川-太平洋ルートだけではなかった。

元永二(一一一九)年に藤原清衡が京都へ貢進しようとした馬・金・紙が、越後国小泉荘で横領される事件が発生している。

小泉荘内には岩船湊が存在しており、清衡が京都へ送ろうとした馬なども、この岩船湊から海路をたどる予定だったと思われる。

奥州と京都を結ぶには、越後へ出て、日本海沿いを進行ルートも多用されていたようで、平泉藤原氏もそれを利用して京都との接点を保っていたのでる。

奥大道

一方、陸の大動脈としては「奥大道」がある。

この道は律令国家によって作られた東山道を継承したもので、おおよそ現在の国道四号線と同じ道筋をたどったものと推定される。

『吾妻鏡』には、初代清衡が、奥州の入口である白河関から津軽の外が浜までの道に、金色の阿弥陀像を描いた笠卒塔婆(かさそとば)を一町ごとに建て、その道の中間地点に中尊寺を建てた、という有名な記述がある。

この卒塔婆を立てた道が奥大道である。この逸話は、藤原氏がいかにこの奥大道を重視していたかを示している。

平泉はこの奥大道と北上川水運との結節点に位置している。北上川水運に連続する太平洋海運、奥大道、日本海海運が有機的な結合を示す、その中枢にあったのが平泉だったのである。

平泉文化と奥羽 十二世紀のほぼ一〇〇年間を通じて、仏教文化と豊富な物質文化に彩られた平泉は文治五(一一八九)年に源頼朝が率いる大軍の攻撃を受けてあっけなく崩壊した。

だが、政治的な拠点であった平泉館こそ泰衡自身の手によって焼亡したが、壮麗をきわめた寺院群や、人々が行き交った町並みはほとんど無傷で残されたようだ。

そこには新たに奥州総奉行として御家人の統轄を担当する葛西清重が入ることになった。

しかし、それは一時的な戦後処理であり、陸奥国における政治的な求心力は、この地から失われて、古代以来の陸奥国府所在地である宮城郡の多賀国府(府中)に復帰することになる。

その結果、あれほどまでに豊富であった物質文化の流入も途絶え、藤原氏四代が精力を傾けた寺院群も、所領を維持することができずに衰退し、兵乱や火災などの結果、ほとんどの堂宇を失うことになる。

では、平泉藤原氏の遺産はなぜ綺麗さっぱりとその姿を消してしまったのであろうか。

かって、平泉の文化は京都から移入されたもので、奥羽の伝統とは異質な、根づかないものであったことを指摘する議論があった。

一方、最近では、京都の最新の文化を取入れつつも、奥羽にはぐくまれた伝統をも取込んだ文化こそが、平泉文化の本質ではないかとする考えが提示されている。

たしかに、奥羽の伝統的工法と京風の工法が混在するカワラケや、都における最新技術を導入したであろう中尊寺金色堂の優れた漆工芸と、縄文時代以来、漆を利用してきた奥羽の伝統を如実に示す質朴な漆器の椀・皿の共存はその一例であろう。

また、河岸段丘上にあって周囲を川や大きな堀で囲む柳之御所跡の様子は、前九年合戦の時に安倍氏が拠った「柵」のあり方と酷似している。

一方、その内部構造には前述のように京の寝殿造の影響をはっきりと読取ることができる。

しかし、平泉を中心に繰広げられたこのハイブリッドともいうべき文化は、奥羽の地に深く浸透したとは言えないようである。

たとえば、平泉であれほどまでに大量に出土するカワラケも、東北地方において大量に出土する遺跡はきわめて少なく、カワラケを用いた儀礼のあり方が、藤原氏の支配下にあった在地領主層にまで普及していたとは考えにくい。

つまり、平泉文化は藤原氏の本拠地たる平泉では華々しく繰広げられたものの、在地領主層などを通じて奥羽の地に浸透することはなかったと考えられる。

平泉は藤原氏四代が仏教と経済に立脚して作ろうとした実験都市とは言えないだろうか。それゆえ、その普及は限定的にならざるを得なかったのである。

平泉藤原氏のもつ限界はもう一つあった。それは公権力による制度的な裏付けが薄弱だったことである。

72()

やはり鎮守府将軍および陸奥二代秀衡に至って、鎮守府将軍および陸奥守に任じられると共に守に任じられた藤原基成を取込んで陸奥国における政治的優位性を確立するが、それは当時の国家体制の枠組を超えるものではなかった。

従って、藤原氏の支配下にあった奥羽の領主たちに関しても、両者を結びつける主従関係は、鐓倉幕府による地頭職設置のように、国家の支配体制の中に位置づけられたものではなく、あくまでも私的な関係にとどまったのである。

一七万騎とも称された藤原氏の軍事力が、鎌倉御家人の攻撃の前にあっさりと打ち破られたのは、鎌倉勢の数的な優位性や源平合戦で鍛え上げられた質的な優位性もあったであろうが、軍事力構成の根元である主従制の質的な違いも大きかっだのではあるまいか。

奥羽の中世の求配者たちが、自らの存在の歴史的な拠りどころとした強大な権力を持つ「奥州王」藤原氏のイメージは、幻影にすぎなかったのである。

2 井内石板碑文化圏 top

新たな支配者

平泉藤原氏が滅ぼされた奥州合戦やそれにつづく大河兼任(おおかわかねとう)の乱の後、奥羽(おうう)の地には次々と鎌倉御家人すなわち関東武士の所領が設定されていった。

本書の記述の対象となる現在の宮城県北部と岩手県南部をみると、最大の所領を獲得したのは下総を本拠とする有力御家人葛西(かさい)清重であった。

葛西清重は、奥州合戦後の文治五(一一八九)年九月に奥州総奉行に任じられ、陸奥国の御家人奉行と平泉郡内の検非違使所の管轄を任された。

また、五郡二保(磐井・胆沢・江刺・牡鹿・気仙の各郡と黄海(きのみ)保・興田(おきた)保)という広大な所領を与えられた。

平泉藤原氏の遺産、たとえば北上川水運と太平洋海運は、直接的には葛西氏に受継がれたと考えられる。

葛西氏がこの地域最大の勢力として中世を生き続けることができたのは、それに負うところが大きかったのではないかと思われる。

そのほか、本吉荘は熊谷氏、桃生郡は山内首藤氏、栗原荘は和田氏、長岡郡は畠山氏、遠田郡は宇都宮氏などというように、奥羽の地には郡や荘園などを単位として鎌倉卸家人の地頭職が設置された。

板碑と関東武士

奥羽の地にやってきた関東武士たちの痕跡をみつけることは、文献史料からは、なかなか困難であるが、一方でその様子を雄弁に語ってくれる史料が多数存在する。

板碑(いたび)である。

板碑は仏教信仰に基づいた供養塔(くようとう)の一種で、板状の石に梵字(ぼんじ)や画像などで仏を表し、そのほかに造立の年月日や目的、教典の一部などを刻んだものである。

鎌倉時代の前半に関東で発生し、次第に日本各地に広まったが、鎌倉時代においては、関東武士がその造立や普及に大きく関係したと考えられている。

現在、宮城県内には五千数百基の板碑が確認されており、十三世紀後半のおおよそ文永年間(一二六四~七五)から造立が始まり、急速に広まっていったことが知られている。

また岩手県内でも宮城県に近い県南に一〇〇〇基近い板碑が確認されており、宮城県から岩手県南部にかけての地域は、埼玉県の二万基以上、東京都の約八七〇〇基に次ぐ、全国的にも有数の板碑集中地ということができる。

そのなかでも板碑の分布が特に多いのは、仙台市・名取市周辺と本書が対象とする北上川下流域である。 |

図43 井内石板碑分布図

(原図は『図説宮城県の歴史』159頁)

|

前者は多賀国府に接する地であり、政治や文化の中心であったが、それに加えて奥大道と太平洋海運に関わる国府津(塩竈)や湊浜がある、いわば交通の要衝であることが、板碑集中の大きな要因と考えられる。

北上川下流域も同様で、太平洋海運とそれに接続する北上川水運がその背景にあったと考えられる。

板碑の造立には、仏教信仰が必要なことはもちろんだが、板碑そのものの製作費や造立後の供養など多大な経済的な負担も必要である。

それに耐え得る人は、一般的には地頭としてこの地を支配していた関東武士に限られていたであろう。

また、板碑はもともとは関東で発生したものであり、この地における造立主体も関東武士であることが予想される。

そしてそれを裏づけるように、各地に関東武士と思われる名前を刻んだ板碑が少なからず存在するのである。

天台宗と板碑

板碑は、関東からもたらされた新しい宗教文化ではあったが、この地域に普及するなかで、独自の展開を見せた。

関東では、板碑に主尊として刻まれる梵字の約八割が阿弥陀如来を示す「キリーク」である。

ところがこの地域では大日如来を示す「バン」(金剛界大日如来)や「ア」(胎蔵界大日如来)が多数を占めるという大きな違いがある。

大日如来は密教的な信仰と深く関わっている。

東北地方の中世寺院には、たとえば松島の延福寺や平泉の中尊寺・毛越寺、水沢の黒石寺などに代表されるように天台宗寺院が多い。

板碑もこうした天台宗系の密教と深く関わって造立されたことが窺える。

密教では仏教世界を表す曼荼羅(まんだら)が宗教用具として重視されるが、板碑にも曼荼羅世界を表現しようとして複数の梵字を碑面に彫りこんだものがある。

この曼荼羅板碑は全国的に見ても非常に少ないが、宮城県内では約三〇基が確認されており、全国一の集中度と言ってよい。

また、その出現時期が宮城県における板碑そのものの出現時期とほぼ一致することが、近年の研究で明らかにされている。

こうした宮城県における曼荼羅板碑のあり方も、この他方における板碑文化の受容に密教が深く関係したことを示している。

名号板碑と題目板碑

板碑は天台密教のみに関連するものではなかった。

鎌倉時代中期以降、いわゆる鎌倉新仏教が台頭してくると、その影響は板碑にも現れるようになる。

そうしたものとして、時宗の信仰に基づいた名号(みょうごう)板碑と日蓮宗の信仰に基づいた題目板碑がある。

名号板碑とは、「○阿」「○阿弥陀」という独特の法名を持つ時宗(じしゅう)の信者(時衆)によって造立された板碑で、碑面に「南無阿弥陀仏」という六字名号を刻むことが大きな特徴である。

宮城県域には六〇基以上の名号板碑が確認されているが、その多くは北上川や江合(えあい)川・鳴瀬(なるせ)川などの河川流域に分布しており、時衆が水運と密接な関係をもって宗教活動を展開していた様子をうかがうことができる。

なかでも、石巻市鹿妻に三四基、桃生町裏永井台に二一基の名号板碑が集中しており、時宗信仰の大きな拠点の存在を証明している。

一方題目板碑とは、日蓮宗の「南無妙法蓮華経」という題目を碑面に刻んだものである。

宮城県域では八〇基を超す題目板碑が知られているが、こちらもその大部分が北上川やその支流域に分布している。

この地域に日蓮宗が広がった理由は、富士大石寺の第三代住職日目が登米郡の地頭であった新田重綱の子息であったことに由来していると考えられる。 |

図44 古川市休塚稲荷社境内に残る

曼陀羅(まだらん)板碑の実測図

右下のスケールは50cm

|

しかしそれと共に、この北上川流域が水運を媒介とする商業、交通の盛んな所であり、新興の宗教を受入れやすい、外界に開かれた所だったことも大きな理由であろう。

それは当然、時宗の名号板碑、あるいは板碑文化そのものの受容についてもいえることであり、この地域の地域性を示すものなのである。

井内石板碑文化圏

この地域の板碑の特徴の一つは、石巻市井内(いない)で産出する粘板岩(通称井内石)を石材としていることである。

黒色で薄く割れる性質を持つこの石は、石碑の素材として適しており、中世の板碑はもちろん、近年にいたるまで宮城県域では広く石碑の素材に用いられている。

この井内石を素材とした板碑の分布は、南は名取川流域まで、西は古川市周辺まで、北は水沢市周辺まで広かっている。

なかでも、北上川や迫川・江合川・鳴瀬川流域の板碑のばとんどは井内石製である。

これに対して仙台・多賀城周辺では、地元で産出する砂岩や安山岩も板碑の素材として用いられており、井内石の利用は限定的である。

これは井内石の流通が主として河川を利用した水運に依存していたことを教えてくれる事実である。

ところで、このもっぱら井内石を石材とする板碑の分布する地域は、本書の対象とする地域とほぼ重なっている。 井内石はこの地域の人々によって、意識的に選ばれた石材である。

この地域の人々は井内石板碑という文化を共有していたのである。

それは一つの商業、流通圏でもあった。

ここには、領主を異にする郡・保・荘を貫く、人とモノそして文化の交流が存在したのである。

関東では、千々和到(ちぢわいたる)氏によって武蔵型板碑文化圏という地域の存在が提唱されている。

それにならって、本書の対象とする地域を井内石板碑文化圏と呼びたいと思う。

陶器の流通と生産

平泉藤原氏の時代、太平洋海運と北上川水運を利用して多くの陶磁器が平泉に運ばれた。

奥州合戦で平泉藤原氏は滅びるが、その時代に確立された交易ルートを利用した陶器の流通は、質的・量的には衰えるが、その後も一定度の規模で継続され、特に常滑(とこなめ)窯や渥美(あつみ)窯で生産された甕(かめ)や擂鉢(すりばち)は広く普及していった。 |

図45 専称寺跡名板碑

図46 水沼窯跡出土壺

|

十三世紀に入ると渥美窯製品の流通は途絶え、移入される陶器の多くを常滑窯の製品が占めるようになるが、十三世紀半ばになると、地元で陶器を生産しようとする勣きがはじまり、常滑窯の技術的な系譜を引き、壺・甕・鉢を生産する窯が各地で作られるようになる。

北上川やその支流域では三本木町で十四世紀初頭の窯跡が二基、伊豆沼周辺(築館町・迫町)では十三世紀半ばから十四世紀にかけての窯跡が五五基確認されている。

これもまた河川を利用した商業・交通の存在を示唆し、この地の地域性を語る事実の一つである。

これらの窯で生産された製品は、集落遺跡でしばしば出土し、常滑窯の製品と共存しながら地域に広く流通していたことが窺われる。

その点において、かって平泉藤原氏が渥美窯の技術を導入して経営した水沼窯の製品が、生産地の周辺からはほとんど発見されず、もっぱら平泉でのみ出土するのとは様相を大きく異にしている。 |

図47 伊豆沼窯跡群(熊狩窯)出土品

|

陶器生産と流通の在地化といって良いであろう。

だが結局、これらの陶器生産は、結桶や樽の発達と新たな商品流通の展開のなかで、ほとんどが十四世紀中には途絶えてしまい、甕などの陶器はふたたび常滑窯をはじめとする東海地方の製品の移入に頼ることになる。

陶磁器の地域内生産と流通がこの地に定着するには、まだ数百年の時が必要であった。

3 葛西・大崎一揆 top

奥州探題大崎氏と葛西氏

戦国時代において本書の対象とする地域を領有していたのは、葛西氏と大崎氏であった。

葛西氏は平泉藤原氏が滅ぼされた奥州合戦の後で、奥州総奉行に任命された葛西清重を祖とする。

南北朝の内乱期に南朝側の有力武将として重きをなした葛西氏は、後に北朝側に転じ、室町期においても当地の最有力な領主として勢力を拡大し、葛西七郡(牡鹿・桃生・本吉・登米・江刺・胆沢・磐井・気仙の諸郡)と称される広大な範囲を所領とする戦国大名に成長していた。

その戦国期の居城は北上川に沿った登米(とよま)郡の寺池城(登米城)である。

一方大崎氏は、南北朝期に室町幕府の奥州経営の要めである奥州管領として派遣された斯波(しば)家兼を祖とする。斯波氏は足利将軍家の有力な一族であり、家兼の子孫は、内乱の収束後は奥州探題として室町幕府の奥羽支配の一翼を担い、大崎五郡と称される加美・玉造・栗原・志田・遠田の各郡を所領とする戦国大名に成長していった。

領国規模は面積こそ葛西氏に劣るものの、海岸や北上川沿いの低湿地を抱えた葛西領に比べて、大崎五郡には肥沃な耕地が広がり、質的には決して劣るものではなかった。

また大崎氏は、十五世紀末の大崎教兼の時代においても、陸奥国の国人(こくじん)の官職任命を京都の将軍に推挙するなど、探題としての権限を行使しており、弱体化したとはいえ、なお陸奥国の統合の中心であった。

十六世紀はじめに書かれた『奥州余目記録』には、「大崎には(奥羽)両国諸侍の御座」が前々から定められていたことや、京・鎌倉よりの御内書(ごないしょ)・御教書(みきょうしょ)・奉書(ほうしょ)は、まず大崎に着き、それから陸奥国の大名・国人に着く定めであったことなどが記されている。

平泉藤原氏が滅んで以来、二〇〇年ぶりに陸奥国の統合の拠点は、本書の対象とするこの地域に戻ってきたのである。

奥州探題大崎氏は室町時代には長岡郡の小野を本拠とし、後に加美郡の中新田城を居城としたと考えられている。

この他、最後の当主となった大崎義隆は玉造郡の名生城に住んだとも伝える。

いずれの地も江合川や鳴瀬川といった河川にほど近く、奥大道に沿った所に位置しており、水陸の道が交わる交通の要衝であった。

また、かっての井内石板碑文化圏の一角に位置づけられる地域であることも忘れてはならない。

しかし、葛西氏も大崎氏も領国経営という点からすると、その支配権力は決して強固なものではなかった。

葛西氏の場合、桃生郡の赤井氏、本吉郡の熊谷氏、江刺郡の江刺氏、磐井郡の千葉氏一族(大原氏や薄衣氏など)、気仙郡の浜田氏、登米郡の米谷氏などが半独立の行動を起こし、その統制には常に苦慮していた。

大崎氏の場合も、執事の玉造郡岩手山城主氏家氏が大きな勢力を有するようになった。

氏家氏は天文五(一五三六)年に大崎氏に抗して内乱を起こし、大崎氏は伊達植宗の援軍を得てようやくこれを鎮圧する有様であった。

このほか、栗原郡三迫の領主である富沢のように、葛西氏と大崎氏の間にあってその時勢に応じて一方への従属度を深める領主もおり、葛西・大崎氏の権力は不安定なものであった。

こうしたなかで、葛西・大崎氏は天文年間以降、しだいに伊達氏の影響を強く受けるようになり、両氏ともに伊達植宗の子を養子に迎えて嗣子としている。

葛西晴胤(はるたね、牛猿丸)と大崎義宣(小僧丸)である。

だが、まもなく発生した伊達植宗・晴宗親子の内紛(天文の乱)は葛西・大崎氏にも大きな動揺をもたらした。

葛西晴胤と大崎義宣はともに植宗派として行動するが、それぞれの家臣団の中にはこれに反して晴宗側につく者も存在した。 |

図48 葛西・大崎一揆関係図

(原図は『仙台市史』通史論3近世1) |

特に大崎氏では義宣の養父である大崎義直が晴宗側についたことにより次第に晴宗派が大勢となり、大崎義宣は大崎領を逃れる途中で横死を遂げることになる。

一度はこの地に浸透しかけた伊達氏の勢威も、一且は後退を余儀なくされたのである。

伊達の傘の下へ

戦国時代も終盤を迎えた天正十年代、圉奥羽では伊達政宗による統一が進んでいた。

伝統的に伊達氏と近い関係を保ってきた葛西氏は政宗に接近する方策をとり、両者の間ではしばしば書状がやりとりされるような関係が維持された。

一方、大崎氏は反政宗の傾向が強く、政宗は天正十六(一五八八)年正月に大崎氏家臣のなかの伊達派である氏家氏を救援するという名目で大崎攻めを行っている。

この時に一度は伊達軍を敗退に追い込んだ大崎氏であったが、内部の分裂を克服できず、翌年には起請文を政宗に送って、「伊達の馬打ち同前(然)」、すなわち伊達氏に軍事的に服従することになった。

ここに奥州探題家として格式と勢威を保ってきた大崎氏は伊達の軍門に降った。

この年から翌年前半にかけて、大崎氏家臣の知行に関して政宗が文書を出している例があり、後述する小田原参陣に際しても、留守中のことは伊達家の重臣である留守政景の指示に従うよう、政宗が大崎氏の家臣達に命じていることなどからわかるように、大崎氏の領国支配権は事実上、伊達氏に吸収されてしまったのである。

一揆勃発

天正十八(一五九〇)年七月、小田原の北条氏を滅亡させた豊臣秀吉は、その足で会津へ向かい、途中の宇都宮と会津で、奥羽の大名・国人の処分の方針を定めた。

いわゆる奥羽仕置(しおき)である。

そのなかで、葛西氏と大崎氏は所領を没収され、その旧領は仕置軍の手で検地が行われ、豊臣秀吉の近臣であった木村吉清に与えられた。

新たにこの地の領主として入った木村氏は、それまで五〇〇〇石ほどの分限であったため、広大な地域を充分に支配できる体制になかった。

また、この地に入るにあたって多くの家臣を新たに抱えたが、そうして召し抱えられた者には素行に問題がある者も多かったようで、その支配に対して葛西氏・大崎氏の旧臣や農民の間に不満が高まっていった。

木村氏が入部して約二ヵ月で、ついに一揆が発生した。

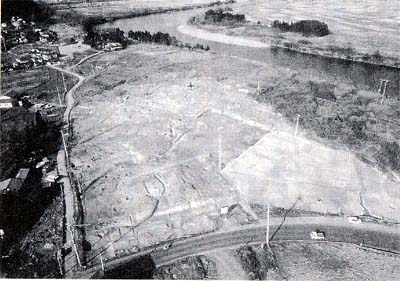

旧葛西領では胆沢郡柏山で住民が蜂起し、近所に居住していた木村氏の家臣が殺されたのを契機に、一揆は周辺の気仙郡・江刺郡や東山と呼ばれていた磐井郡東部に広がった。

旧大崎領では十月半ばに玉造郡の岩手山(岩出山)で最初の蜂起があり、あっという間に周囲に広がったという。

一揆は旧葛西・大崎領にとどまらず、やはり従来の領主が追放された和賀・稗貫郡や、出羽国の仙北・由利・庄内にまで及んでいる。

豊臣政権による奥羽仕置がもたらした急激な支配体制の変化が在地に大きな反感を生み出していたのである。

木村吉清は一揆勃発当時は本城である登米城(寺池城)にいたが、子の吉久が登米城から居城の古川に戻る途中の佐沼城で一揆勢に取り囲まれ、救援に赴いた吉清も一揆勢を破ることができず、親子で佐沼城に隴城を余儀なくされてしまった。

仕置を監督するために奥羽の地にあった浅野長吉はこの状況を知り、伊達政宗と新たに会津の領主となっていた蒲生氏郷に木村親子の救出と一揆鎮圧を命じた。

佐沼に向かってさっそく出陣した二人であったが、途中で意思の疎通(そつう)を欠き、伊達政宗の謀反(むほん)を疑った蒲生氏郷(がもううじさと)は、その旨を豊臣秀吉の下へ報じ、かつて大崎氏の居城の一つであったと伝える名生城に龍ってしまった。

このため伊達政宗は単独で佐沼城へ向かい木村親子を救出することに成功した。

蒲生氏郷は木村親子を救出した伊達政宗の行動をみて、政宗と和睦(わぼく)したが、政宗は京都に召喚(しょうかん)され、一揆鎮圧は保留のまま、政宗・氏郷ともに葛西・大崎領から一且引上げることになった。その後の、半年ほど、葛西・大崎の地は「一揆もち」の状態であった。

実はこの時期、大崎氏の当主義隆は京へ上洛しており、旧領の三分の一を与える旨の朱印状を豊臣秀吉から与えられている。

また同じ頃に葛西晴信も旧領内で知行宛行などの黒印状を複数出しており、旧領の一部が回復された、もしくは回復が予想される状況であったようである。

おそらく、木村吉清か一揆勃発の責任所領を没収されたことを受けての処置と思われるが、こうしたことが「一揆もち」と称された状態とどのように関連するのか、残された史料からうかがい知ることはできない。

|

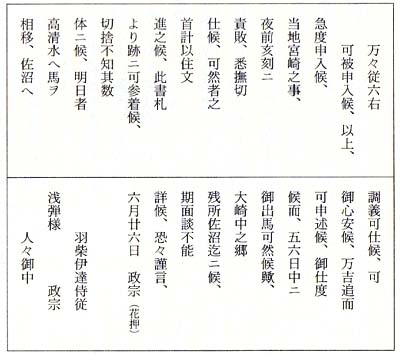

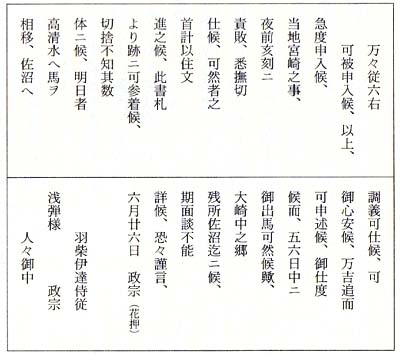

図49 伊達政宗書状

一揆鎮圧のようすを浅野長政に知らせた書状(上とその活字(右)

一揆鎮圧と伊達政宗の入部

翌天正十九(一五九一)年正月に米沢を発ち、弁解のために伊達政宗は京へ向った。 |

|

二月上旬に京に着いた政宗は、救出した木村吉清親子や和睦した蒲生氏郷の口添えもあってか、謀反の嫌疑を晴らすことができたが、同時に葛西・大崎領を与える代わりに旧領のうち五郡を召上げるとの決定を受けることになった。

先述した大崎義隆に対する旧領回復の決定も、この段階で白紙に戻されたものと思われる。

五月二十日に米沢に戻った伊達政宗は、翌六月十四日に一揆鎮圧のために米沢を出発した。

この出陣は、前年冬に南部領で発生した九戸(くのへ)政実の乱鎮圧を主目的とした豊臣方の軍事行動の一環と認識されていた。

しかし、豊臣秀次を大将とする仕置軍の主力が九戸の乱鎮圧に向かったために、葛西・大崎一揆鎮圧は事実上政宗一人の手にゆだねられた。

一揆勢が立て籠もる城を攻撃した伊達政宗は、次々にこれを落城させた。

そして七月上旬には一揆勢が籠城する最後の城となった佐沼城が落城した。このとき籠城していた一揆勢は女子供に至るまで撫切(なでぎり、皆殺し)にされた。

同じ頃、政宗は秀吉から葛西・大崎領内の城のうち、必要なものを吟味して普請を加え、それ以外については破却することを命じられた。

政宗は浅野長吉の助言を得ながら城の破却を進め、残される城については九戸の乱を鎮圧した仕置軍が普請を施して政宗に引渡した。

わかっている範囲では、水沢城・江刺城(岩谷堂城)は蒲生氏郷と大谷吉継、柏山城は蒲生氏郷、佐沼城・岩手山(岩出山)城は徳川家康、気仙城・大原城は石田三成の手によって普請が加えられた。

この時に行われた普請は、仕置軍から政宗方へ早期に引渡されていることから、おそらくは城の出入口の虎口を改造したり、堀や土塁の修築をしたりする程度の限定的なものであったと思われる。

しかし、最先端の築城技術を見聞、あるいは実践してきた仕置軍による普請は、この地の城郭に新しい時代の息吹を吹込んだことは間違いない。

こうしたなかで葛西・大崎領の伊達政宗への引渡しが行われた。

旧領のうち、居城の米沢城がある置賜(おきたま)や伊達・信夫・刈田・塩松・出村などの諸郡を没収された政宗は、新たな居城である岩手山城に入った。

南奥羽の統一を図り「奥羽王」たらんとした政宗の望みは、事実上終止符を打たれたのである。 |

図50 水沢城絵図

水沢城の外郭の堀には枡形の形状をなす

虎口が二ヶ所存在する(矢印部分)。

こうした施設は仙台藩内では類例がほとんどなく、

仕置軍による普請の一端である可能性が高い。

|

top

****************************************

|