|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(“上” “中” “下”) Ⅲ章 付録

Ⅲ章 地域としての陸前北部

一 陸前北部の地域的個性 top

1 河内の世界

河内七郡と袋

中世後期の宮城県北部には、「河内(かわち)七郡」といわれるところがあり、そこには「河内四頭(しとう)」という国人の一揆があった。

七郡とはどの七郡なのか、必ずしも明らかではない。

加美・志田・遠田・玉造・栗原の五郡に、長岡郡・長世保・小田保という中世にしか存在しなかった郡、あるいは郡相当の単位である保の、いずれかを加えたものとみられる。

この地域は迫(はさま)川・江合(えあい)川・鳴瀬(なるせ)川という河川の乱流するところであり、これらの川が加護坊(かごぼう)山・旭(あさひ)山などの高地に行く手を阻まれて、広大な低湿地を造り出していた。

白鳥の飛来地として有名な伊豆沼や長沼、さらには蕪栗沼などの大きな沼沢地が多いが、干拓によって、今はJRの駅名にだけその名をとどめている品井(しない)沼など、沼・淵などの地名に、かっての沼沢地の名残をとどめているところも多い。

集落はそうした乱流する川と低湿地の中に、わずかに点在する微高地上に営まれている。

まさに「河内」というにふさわしい景観をもったところであった。

「河内七郡」の東にあたる、北上川下流域の登米(とめ)郡・桃生(ものう)郡も、同じような河内の地であった。

ここでも北上川・迫川は氾濫を繰返していた。 |

図78 長沼・伊豆沼・内沼

|

現在の登米郡の北部、中田町のあたりを、中世後期から近世はじめには「袋」といった。

「袋」というのは、川が三方を取囲み、袋のようになっているところをいう。当然、そこは洪水の常習地域である。

さらに岩手県域においても、北上川・磐井川・北股川・胆沢川などの合流点には低湿地が形成されている。

特に磐井川との合流点は南に狐禅寺(こぜんじ)の狭隘部をひかえ、広大な低湿地をなしていた。

それがアジア太平洋戦争の直後に大洪水を引起こしたことは、いまも語りぐさである。

本巻の対象とする地域のかなりの部分は、広い意味で「河内」の世界だったといってよい。

野谷地(のやち)の開発

そこでは洪水との戦い、干拓による水田の開発が地域の大きな課題となる。

近世のこの地域が、河川の改修を前提とする野谷地の開発の大変さかんなところであったことは、Ⅱ章の三の2「水田の中に点在する村々」にくわしく述べられている。

低湿地の開発は近代にも及ぶ。「わらじ村長」鎌田三之助の名と共に語り伝えられている品井沼の干拓事業は、一九〇六(明治三十六)年に着手されたものである。

北上川改修によって、米山短台谷地など一一地区三六〇〇ヘクタールという広大な水田ができたのも、明治末からのことであった。

時代をさかのぼっても事情は同様であった。中世のこの地域には、「保」(ほ)といわれる郡相当の単位が多い。

保は平安時代末の十二世紀に新しい水田の開発によって成立した特別な行政区画、すなわち郡相当の単位である。

中世の陸奥国南部の公領は、基本的にはこの保と郡によって構成されていたのであるが、この地域には特に保が多い。

長世(ながせ)保(松山町・鹿島台町・南郷町)・深谷(ふかや)保(矢本町・河南町・鳴瀬町)・小田(おだ)保(涌谷町・河南町)・柳戸(やないど)保(柳津町)などがそれで、これらの保は北上川・迫川・江合川・鳴瀬川の下流域に境を接して並んでいるのである。

大治二(一一二七)年に、平泉の藤原清衡が比叡山の千僧供(せんそうぐ)のために保を立て、七〇〇町の土地をその中に籠めたといわれている。

これはあるいは上記の保のなかの一つであったかもしれない。

そこでは小規模ではあっても堤防を築き、水を抜いて湿地をその外に追い出していく、湿田の開発が繰返されていた。

湿田の開発はこの地域の宿命、悲願ともいうべきものであった。

この地域には、朝日長者・日招塚などの長者伝説が多い。桃生郡太田村の日招塚は、八幡太郎義家に結びつけられているが、その原型は長者が扇をもって沈む太陽を招き返し、日中の明るさを取戻したが、その傲慢さがたたって没落してしまった、という長者伝説である。

太陽の運行をも自由にする長者の権勢と、その突然の没落を語る話で、低湿地の大規模な開発と荒廃、再開発の繰返しという環境の中で、育まれたものである。

近世の米つくりと舟運

こうして米つくりは、この地域の人々をとらえて放さない、宿命的ともいえる産業になり、この地域の歴史的個性を形づくっていくことになる。

仙台藩の江戸廻米はこの地域の産米をもとにしたものであったし、千町歩地主といわれる寄生地主が生まれたのも、この地域であった。

野谷地(のやち)の開発をめぐって、仙台藩の寛文事件すなわち伊達騷動かおこり、寄生地主制の発達は独自の農民運動の伝統を生んだ。

米つくりを無視しては、この地域の歴史も未来もありえない。

河川は洪水をもたらし、また肥沃な耕土を形成しただけではない。

舟運を媒介とする、交通・運輸のルートでもあった。

近世の北上川が、仙台藩の江戸廻米を支える重要な舟運のルートであったことは、いうまでもない。

筵帆(むしろほ)をあげたヒラタ舟が、米俵を満載してゆっくりと川を下る風景が、北上川流域の随所で見られた。

北上川河口の石巻には、近世のはじめに安倍土佐(あべとさ)という大肝入(おおきもいり)がいて、彼は伊達政宗(まさむね)の朝鮮出兵に従い、政宗の乗船に筵帆を用い、他国の船を追い抜く速度をえた、という話が伝えられている。

北上川舟運に託すこの地域の人々の思いの深さを示す伝承として、受取るべきであろう。

舟運・海運と中世陶器

北上川舟運は、もちろん中世にもさかのぼる。

近年、奥州藤席氏の首都、平泉の発掘が進み、大量の渥美焼、常滑焼の陶器が出土しているが、これらの陶器は、産地の愛知県から太平洋岸の海運を利用して、北上川河口の石巻まで運ばれ、そこで川舟に積換えられて平泉まで運ばれたものと考えられている。

かさばって、しかも割れたらもとも子もない陶器の、それも大型の甕(かめ)などを、陸路で運ぶことは考えにくい。

北上川河口の石巻の水沼からは、十二世紀の渥美焼のコピーを生産していた窯跡が発見されている(水沼窯跡)。

平泉に陶器を供給するために、奥州藤原氏が渥美から工人を招いてはじめた窯であると考えられ、平泉の遺跡からは、実際に水沼窯の製品が出土している。

それが北上川の舟運によって運ばれたことは疑いないであろう。

渥美焼のコピーの生産の場所として水沼の地が選ばれたこと自体、石巻が東海地方と平泉を結ぶルートの結節点であったことを示している。

この地域は舟運と海運を介して、広く外界に開かれていたのである。 |

図79 水沼窯跡出土袈裟樫文四耳壺

|

時宗、熊野信仰、日蓮宗

この地域には、中世の早い時期から時宗や日蓮宗の伝播があり、また熊野信仰の濃厚な分布がみられる。

これもこの地域が外界にひらかれていたことを物語る事実である。

時宗については、「南無阿弥陀仏」(なむあみだぶつ)という六字名号と「○阿」、「○阿弥陀仏」という時衆の法名を刻した、いわゆる時宗板碑(いたび)が、この地域に多く分布していることが知られる。

また時宗の本山、神奈川県藤沢市の清浄光寺(しょうじょうこうじ)の『時宗過去帳』には、この地域の地名を註記した往生者の法名が多くみられる。

彼らはその地名の場所の住人、あるいは出身者であった。この地域における、その濃密な分布を知ることができるであろう。

特に注目されるのは石巻市鹿妻(かづま)の専称寺跡の板碑群で、ここには元弘元(一三三一)年から永享二(一四三〇)年までの年号をもつ時宗板碑が三四基、集中して存在する。

その場所は、伊原津(いはらづ)という地名をもつ海浜の奥の山沿いにあり、港との関係が推定される。海運・商業を営む人々に時衆が多かったことは、よく知られている事実である。

時宗寺院専称寺に板碑を立てた人々の中には、石巻湊の住人で、海運・舟運に従事し、商業を営む人々が多くふくまれていたにちがいない。

熊野信仰については、この地域ばかりでなく、奥羽の地はおしなべてその濃密な分布が知られるのであるが、ここでは持渡津先達という有力な熊野先達が十四世紀に、北上川下流域に根拠を据えていたことを紹介しておきたい。

持渡津先達の檀那(だんな)は北上川の中・下流域を支配する葛西一族、江合川流域の遠田郡の人々をはじめとして、北奥羽一円におよぶ範囲の人々であったが、持渡津先達は北上川下流域のどこかに根拠をおいて、北上川・江合川などの水運を利用してこれらの檀那を組織し、石巻を基点とする海運を利用して熊野参詣の先達を行っていたものと推定されるのである。

紀伊国の熊野社に属する人々の中に、俗に熊野水軍・熊野海賊といわれる海上勢力がいたことはよく知られている。

中世において、石巻を基点とする太平洋岸の海運および北上川・江合川などの舟運を主として担っていたのは、熊野に関わりの深い人々だったと考えられる。

この地域に熊野信仰が広く深く浸透しているのは、それを篦裏すると共に、信仰にまで及ぶ地域文化形成の一面を示すものとして注目されることである。

熊野信仰はまた時宗とも深いつながりがある。時宗と熊野信仰は相たずさえて、河内の世界にその教線を広げていたものと推定されるのである。

そして、熊野先達・時衆などはこの地域の人々の間を横行して、それを相互に結び付けていく役割をもはたしていたものと考えられるのである。

日蓮宗の場合も、「南無妙法蓮華経」(なっみょうほうれんげきょ)という題目を刻した、いわゆる題目板碑が北上川をさかのぼって桃生郡・登米郡・栗原郡に多く分布していることが注目される。

その造立年代は嘉暦二(一三二七)年から長禄四(一四六〇)年までで、時宗板碑とほぼ同じ時期である。 |

図80 銅造阿弥陀如来像懸仏

(古川市熊野神社蔵)

懸仏の信仰は熊野信仰と深い関係がある

|

富士大石寺には、この地域の加賀野・柳目・米谷・桁淵などの地名を苗字とする領主たちの書状が残されていて、彼らが日蓮宗の受容者であったことが分かる。

この地域への日蓮宗の伝播は、大石寺三世の日目(にちもく)が、登米郡地頭の新田重綱の五男であったことによるといわれている。

それはその通りであるが、それだけではなく、やはりこの地域が北上川・江合川の水運と石巻湊を通じて、外界に開かれていたことを、無視するわけにはいかない。

この地域は、新来の宗教をいち早く受容することができる開明的なところだったのである。

井内石板碑(いたび)文化圏

板碑は、いうまでもなく逆修(ぎゃくしゅ)・追善のために立てられる石造塔婆(とうば)の一種であるが、板碑をつくるという文化それ自体が、関東から流入したものである。

その受容の窓口は石巻湊である。

石巻は井内(いない)石という粘板岩の産出地であり、その井内石を素材とする板碑がこの地域に広く分布している。

この地域は井内石板碑文化圏ともいうべき地域であるが、そのことについては、すでにⅡ章において述べられているところである。

その井内石を板碑の素材として選んだのは、それが関東の下総において板碑の素材として使われていた黒雲母片岩によく似ているためであったと考える。

粘板岩の井内石も黒雲母片岩も、黒く、剥片をつくりやすい、石碑に向いた石材である。

また黒色は境界を象徴する色であって、この世とあの世の境界に位置している板碑にふさわしい石材である。

下総(しもうさ)板碑の存在を知っていた人々が石巻に来て、井内石にめぐり合い、井内石板碑文化圏をつくり出したのだと考えるのである。

この地域は、その意味でも外界に開かれた、開明的なところだった。

後述するように、近世・近代において、この地域の人々が海外に積極的に乗出し、また洋学をはじめとする新しい学問・思想を、時代にさきがけて受入れていったのは、こうした地域の個性の表出とみることができる。

2 北から南から top

南北からの文化流入

東北地方の歴史をみていると、南からあるいは西から来る文化が北上し、強い影響をおよぼす時期と、それとは逆に北に起源をもつ文化が南下してくる時があるように思われる。

古代の律令国家の支配や、中世の鎌倉・室町幕府の支配、さらには幕藩体制や明治国家の支配が南から北におよんでいったことは、改めていうまでもない。

それと共に西日本の先進的な文化が東北の地におよんできたことも、また当然のごとくである。だが新しい文化が、すべて南からもたらされたわけではない。

たとえば五世紀ごろに、東北地方では北海道式土器といわれる土器を出土する遺跡があらわれる。

それはいわゆる続縄文文化であって、北方起源の、稲作をともなわない文化である。

西日本からの弥生文化の伝播によって、稲作を行う社会に転換したこの地域に、北海道起源の文化が南下してくるのである。

そしてその南限がほぽこの巻の対象とする地域なのである。

アイヌ語地名の分布についても同様なことがいえる。

山田秀三氏によれば、本州におけるアイヌ語地名分布の内限は本巻の地域、すなわち仙台のすぐ北の平野のあたりであるという。

その北には多く存在したナイのつく地名、ペツとウシなどが混在している姿が、これから南では急に希薄になる。

歩いていて別な国に入ったようであり、この南と北では大きな地名断層がある、と山田氏はいう。

これが直接、続縄文文化の南下と結びつく現象なのかどうか、軽々しくはいえない。

しかし続縄文文化をもち、アイヌ語を話す人たちが、ある時期にこの地域まで南下し、かなりの間、生活していたことは疑いない。

そして、それがこの地域のその後の歴史に与えた影響も、無視するわけにはいかないであろう。

境界領域の地

一方、続縄文文化の南下とほぼ同じ時期に、南からは古墳文化の北上がみられる。

それは単に高塚式の古墳を営むだけではなく、稲作農耕を基盤とする、西日本的な社会への転換を伴うものであった。

そしてそのような古墳文化の北限は、ほぼ宮城県域の北部であるという。

本巻の対象地域は、この南から来る文化と北から来た文化が交錯するところにあったのである。

この地域はひとつの境界領域であったということができる。

もちろん、このような意味の境界は時代によって動くものであって、いつでもこの地域にあったわけではない。

古墳文化はその後、北上して東北地方の北のはてにまで到達する。だがその過程で古墳文化は変質をとげ、著しく地域的な個性のあるものに変化する。

アイヌ語地名がこの地域の南には及びえなかったことが示している境界は、明瞭に何だということはできないが、やはりその後もあり続けたのだと考えるのである。

平泉文化の境界性

奥州藤原氏が十二世紀に平泉につくり出したものも、北方的なものと西日本的なものの両方をそなえており、やはり境界的な性格をもっていたと考えるが、それもその根拠地である平泉がこの地域の中にあったことに負うところが大きいのであろう。

藤原氏は意図的にこの境界的な場所を根拠に選んだのだと考えられるのである。

いわゆる平泉文化は、当時における京都文化のもっとも先進的な部分を模倣したものであるといわれる。

中尊寺(ちゅうそんじ)の二階大堂(大長寿院)は、源頼朝がそれを見て、鎌倉にそれを模倣した永福寺を建てたということで知られているが、それは九体の阿弥陀堂で、十二世紀の京都で流行した堂舎である。

藤原清衡(きよひら)はそれを知っていて、平泉に二階大堂を建てたのであるが、その直接のモデルは藤原道長の無量寿院ではなかったかといわれている。 |

図81 毛越寺庭園

|

百余体の釈迦像を安置したという釈迦堂も、道長創建の法成寺釈迦堂を意識したものといわれる。

有名な金色堂も、当時の京都で流行していた葬堂の一種にちがいない。

また二代基衡(もとひら)創建の毛越寺(もうつうじ)の伽藍(がらん)と庭園か、院政時代の京都の白河に相次いで建てられた六勝寺、その中でも最初の法勝寺をモデルにしたものであること、三代秀衡の無量光院(むりょうこういん)が藤原頼通の平等院鳳凰(ほうふう)堂そっくりであることは、あまりにも有名である。

さらに基衡妻の発願になる観自在(かんじざい)王院の内壁には、洛陽(京都)の霊地、名所が描かれでいたが、それは奥州藤原氏の都に対する強い憧憬を示すものであった。

生活の面でも、藤原氏は京都の貴族のそれを強く意識し、模倣しようとしていた。

平泉から大量に出土するカワラケ、それも手づくねのカワラケがそれを物語っている。

手づくねカワラケは京都の貴族の社会で、儀式にともなう宴会の席で用いられる、使い捨ての食器であり、大量に生産され、大量に消費される。

従ってその出土量は、都風の儀式、宴会が行われていた頻度を示すことになるのであるが、平泉ではそれがまことに大量に出土する。

この時代の地方社会では、平泉以上にカワラケを出土するところはない。

その意味で十二世紀の平泉は、京都にもっとも近いところだったのである。

だが、平泉には東北地方の自前の文化も存在したし、そのなかには北方の社会に起源をもつものも存在した。 |

図82 柳之御所遺跡の堀跡

|

たとえば藤原氏の居館である柳之御所跡の立地とその周囲を取り巻く大きな堀がそのようなものの一つである。

柳之御所跡は三代秀衡の平泉館の跡と推定されている遺跡である。

その内部は園池をともなった四面廂(ひさし)の寝殿造風の建物からなり、大量のカワラケの出土によって裏付けられる儀式と宴会が、盛んに行われている空間であった。

しかしその場所は北上川の河岸段丘の上にあって、まわりは崖と低地によって囲まれており、さらに幅七~一〇メートル、深さメートルという無骨な堀によって囲まれていた。

それは一見、城郭のような姿をしている。

その城郭風の堀は、前九年合戦の安倍氏の城柵にさかのぼり、さらに十世紀の北奥の防御集落の堀にもさかのぼる。

前九年合戦の安倍氏の城柵は、小松の柵(磐井郡)・衣川の柵(胆沢郡)・鳥海(とりみ)の柵(胆沢郡)・黒沢尻の柵(我賀郡)・黒沢尻の柵(和賀(わが)郡)・厨川(くりやがわ)の柵(岩手郡)などが『陸奥話(むつわ)記』に見えているが、これらの城柵は判明するかぎりでは、みな北上川の支流の河岸段丘土にあり、その立地条件は柳之御所跡によく似ている。

また安倍貞仟最期の場所である厨川の椰についての『陸奥諳記』の記述は、やはりこの柵が二面を川によって囲まれ、川の岸は三丈余、川と柵との間にまた堀を掘る、というものであったことを伝えている。

この記述は柳之御所跡にそのまま当てはまるといってもよい。

柳之御所の二面性

さらにまた、近年、北緯四〇度以北の北奥、特に津軽地方には、堀と土塁で囲まれた竪穴住居群すなわち集落が多数発見されている。

十世紀から十一世紀末におよぶもので、弥生時代の九州にみられる環濠(かんごう)集落に匹敵するものといわれ、防御集落と名づけられている。

弥生時代の環濠集落が戦いの時代の始りを示すものであるように、防御集落の存在は、この時期の北奥が緊張をはらんだ戦いの時代であったことを語っている。

この防御集落が消滅する十二世紀は、奥州藤原氏の北奥支配がはじまった時である。

北緯四〇度以北の地は十二世紀に奥州藤原氏の手で日本国の中に取込まれ、はじめて郡が置かれた。

郡は日本国の地方支配のもっとも基本的な単位であり、特に陸奥国では、前近代を通じて郡の果たす役割が大きい。

そして、郡の設置と共に北奥の防御集落は消滅し(武装解除)、堀は藤原氏の館に独占されることになったのである。

どんな住居に住むかということは、アイデンティティにかかわりをもつ問題である。奥州藤原氏は、その意味で北からの文化的伝続から、自由になれない存在だったのである。

柳之御所跡にみられる内と外のアンバランスは、それを示すものであった。

そしてこの場合も、南からの文化と北からの文化が交差するところ、それが本巻の対象とする地域だったのである。

そしてそのことが、この地域の一つの個性を形づくる要因となり、また他にはない活力を生み出す源泉になっていたのだと考えるのである。

3 一揆の伝統 top

国人の一揆

この章のはじめに述べたように、十四・五世紀のこの地域に、「河内四頭」という国人の一揆があった。

渋谷・大禄(だいじょう)・泉田・四方田(しほうだ)の四人の国人で、のちの大崎氏の支配領域に重なる地域の国人たちである。

またこれとは別に五郡一揆という国人一揆もあった。留守(るす)・葛西・山内・長江・登米(とめ)の五人である。

それぞれ留守は宮城郡、葛西は磐井・胆沢・江刺・気仙・牡鹿の五郡に黄海(きのみ)・興田(おきた)の二保、山内は桃生(ものう)郡、長江は深谷保(ふかやのほ)、登米は登米郡の領主である。

留守と長江は本巻の範囲からはずれるが、他は戦国期の葛西領にあたる地域であり、これに河内四頭を加えた領域が、ほぽ本巻の範囲になる。

河内の範囲は戦国期の大崎領である。戦国時代の本巻の範囲は葛西領と大崎領によって構成されていたのである。

広大な葛西領は、その形成の過程で、登米・山内氏を従属させ、あるいは滅ぼしている。

かっての五郡一揆は消滅し、大名葛西氏の専制的な支配下に組織されてしまったかにみえる。

四頭一揆の場合も同様であり、一揆をむすんでいた国人たちの独立性は失われ、大崎氏の支配下に組込まれてしまったかのごとくである。

しかし実際はどうだったのだろうか。

葛西領について見れば、その内実は郡規模の国人の連合体のようなものであった。

気仙郡の浜田氏、胆沢郡の柏山(かしやま)氏、江刺郡の江刺氏、栗原郡三迫(さんのはさま)の富沢氏などがその郡規模の国人で、彼らは独立性が強く、しばしば葛西氏に反乱をおこしていた。

大崎領の場合も事情は同様で、河内の人々の動向は、しばしば大崎氏の死命を制することになったし、玉造郡の領主で、家宰の立場にある氏家(うじいえ)氏までが、伊達氏に通じて反乱を起こしていた。

こうしてみると、中世後期のこの地域の内実は、一貫して自立性の強い国人によって構成されていて、国人一揆の時代とそれほど大きくちがいはないようにみえる。

葛西氏や大崎氏は、そうした国人の連合の上に乗っているようなものだったのである。

そしてさらに国人の支配領域の内部にまで目を転ずると、国人自身が実はその支配下の郡をどれだけ強く掌握していたのか、これも疑問に思われてくるのである。

郡内には村落規模の領主かいて、その連合体とでもいうべきものが存在した。

郡規模の国人はそれを上から掌握していたのであるが、それは村落規模の領主の連合組織を破壊するほど強力なものではなかったように思われるのである。

葛西・大崎一揆の基盤

奥羽における関ヶ原合戦、すなわち西軍側の上杉景勝と東軍側の伊達政宗の間で、慶長五(一六○○)年に最上において戦われた合戦がある。

伊達氏の側からは最上陣といわれている戦いであるが、そこに参陣した大崎氏の遺臣たちがいる。

天正十八(一五九〇)年の奥羽仕置と大崎氏の改易、その遺臣たちの蜂起を中心とする葛西・大崎一揆から、一〇年が経過した後のことである。

彼らにとっては武士身分に生残るための最後のチャンスだったのであろう。

その大崎遺臣と目される人の中に、「玉造」として一括されている十一人の武士がいる。

いずれも玉造郡内、なかでも現在の岩出山町内の字名を苗字としている。

岩出山(中世には岩手沢)は、大崎氏の家宰の氏家氏の居城があったところである。

氏家氏は奥羽仕置の中で当主の吉継が死亡し、滅亡したと伝えられている。

彼らはその遺臣の村落領主たちであったと推定されるのである。

それが一〇年後においても、なお玉造衆という結束を崩さずに、同じ行動をとっているのである。

これはそのまま、戦国期の氏家氏支配下の玉造郡内の状況を示しているものと考えられる。

他の国人領主の領内も似たようなもので、そこには何々衆といわれるような村落規模の領主の連合体が存在したものと推定される。

そして天正十八(一五九〇)年~十九年の葛西・大崎一揆は、この村落規模の領主たちの連合組織を基盤として起きたものだった。

この村落規模の領主たちの連合組織は、それ自体が一揆である。

中世のこの地域には、強大な領主・大名は生み出されず、国人一揆と村落規模の領主たちの一揆が大名支配の基層に脈々と存在しつづけていた。

葛西・大崎一揆はその基盤の上に起った。そこには葛西・大崎という大きな大名が改易されたためというにとどまらない、地域性に根ざした動因があったのである。

百姓一揆の伝承

近世の仙台藩領の百姓一揆の大半もこの地域で起っている。

仙台藩領最大の百姓一揆であった寛政八(一七九六)年の一揆は、江刺郡伊手村の村民集会に端を発し、胆沢・西磐井・東磐井の諸郡に広がり、さらに志田・遠田・加美・玉造・宮城の諸郡をまきこんで、四万という一揆衆が仙台城下にせまってきたという。

その張本、オルグは正覚坊という修験、山伏であった。

先にのべた、中世以来のこの地域への熊野修験の広がりを想起したい。

特に注目したいのは、『松川状』という往来物の存在である。

延宝五(一六七七)年、東磐井郡松川村の農民が知行主の猪苗代(いなわしろ)氏の暴政を藩に訴える、という事件が起った。

この時期の百姓一揆によくみられる形のものであるが、注目したいのは、このとき農民たちが藩に提出した訴状(目安)が、『松川状』という往来物(おうらいもの)になって、地域の寺子屋で教科書として使われていたことである。

こうした蓄積と横のつながりの伝統が、寛政一揆の燎原の火のような広がりの基盤にあったのだと考えるのである。

国人一揆、村落領主の一揆、百姓一揆は、それぞれ歴史的段階を異にするところに生まれたもので、その歴史的意義も当然、異なっている。

それを同一の次元で論じることはできない。

だが河内の世界という、外界に開かれた環境の中で、この地域の人々が一揆的な結合を積上げてきたことは、歴史的な事実であって、そこにこの地域の一つの歴史的個性があるといってよいであろう。

二 地域文化の発見 top

1 修験と生活文化

修験の神楽

仙台藩の領内に居住していた近世後期における修験(山伏)は、平均しておよそ一ヵ村に一人であったが、とりわけ北部諸郡に多かった。

それぞれ何々院と称して不動明王を祀り、わずかな田畑を耕作しながら村人たちの求めに応じて祈祷をとり行い、村祭りの時には神楽を演じた。

明治に入ると、修験は政府の神仏分離・修験道廃止の政策によって神官や僧侶に転職するか、帰農することを余儀なくされたので、修験の神楽は氏子らによって伝承されるようになった。

以下、城下町仙台以北に分布していた修験の神楽からみてゆこう。

貞亨元(一六八四)年九月十六日から二十二日まで、藩命により羽州境の加美郡小野田本郷上野目の羽黒派修験善行院や近在の羽黒派修験たちと下新田村の当山派修験学法院が、宮城郡の塩竈神社で祈祷と神楽を執行した。

それは凶兆を避けるため、特に彼らの験力や神楽の呪力が求められたからだと伝えられている。

もっとも、仙台の亀ヶ岡八幡の社家も加わり、協力して神楽を演じた。

この亀ヶ岡八幡の神楽は前年の天和三(一六八三)年に善行院らの尽力で加美郡から伝授されたものである。

修験たちは塩竃神社への往路と帰路の伝馬の利用を許され、藩主から褒美として善行院が一六人前の神楽舞衣と初尾代五〇貫文を、さらに四竈(しかま)村の羽黒派修験福性院が擂袴を拝領した。

加美郡では永正年間(一五〇四~二一)以前から神楽が演じられており、羽黒山などの出羽三山に近い加美郡や栗原郡に分布していた神楽は、仙台以北の修験の神楽の一つの源流をなしたようである。

神楽集団

藩政時代には、北上川流域の登米郡や太平洋沿岸地域の牡鹿郡・桃生郡・本吉郡・気仙郡などにも神楽集団が誕生した。

登米郡では寛保年間(一七四一~四四)に東磐井郡西口村の羽黒派修験不動院から登米郡上沼(うわぬま)村の妙覚院に伝授された神楽を、羽黒派修験六ヵ院が協力して演じ、のち嵯峨立(さがたち)村の大乗院らが加わって一三ヵ院で演じるようになったという。

本吉郡では戸倉と気仙沼を中心に羽黒派修験の二つの神楽集団が誕生した。桃生郡の神楽集団は大浜市明(いちみょう)院などの羽黒派と皿貝(さらがい)村成就院などの本山派の二つで、牡鹿郡のそれも本山派であったが、両派の芸態や様式、演目などにはほとんど違いがなかった。

これらの太平洋沿岸地域の神楽は浜神楽ともいい、多くの見物人たちを前にして屋外の仮設舞台で演じられていた。

神楽の宗教性の稀薄化

東北地方を遊覧した菅江真澄の『ひなのひとふし』(文化六〈一八〇九〉年編)の中に奥州胆沢郡の神楽にふれた記述がある。

「こはみな羽黒派の山伏集りて舞よ。重き神楽を大嘗(だいじょう)といふ。きぬかさの下に在(あ)りて、補任(ぶにん)をひらくなど、そのゆへことくし」とみえるが、おそらく十八世紀末ごろの見聞を記したものであろう。

やはり近在の羽黒派修験たちが協力して神楽を演じていたのである。

文中の「きぬかさ」とは天蓋のことである。かって羽黒派修験たちは羽黒山秋峰修行において、七月二十七日に道場の中央につり下げる道場飾りの天蓋をつくり、翌二十八日にその場で修験の階級昇進の補任状を受取ったという。

また、この日に修験たちは延年を舞ったらしい。

とするなら、真澄は神楽の舞台飾りの天蓋が羽黒山秋峰修行の道場飾りに由来すると述べていたことになる。

こうした舞台飾りを加美郡などでは大乗(だいじょう)と呼んでいた。

胆沢郡でも同様であったに違いなく、だからこの舞台飾りの下で演じる「重き神楽を大嘗」といっていたのであろう。

屋外の仮設舞台の天井に大乗=大嘗をつり下げることによって舞台を聖なる空間としたのであるが、しかし真澄の記述によると、これはあくまで「重き神楽」の場合であって、通常はより簡易な舞台づくりと演出のもとで神楽を舞っていたようである。

それは修験の神楽の宗教性の稀薄化を示していよう。

なお、この胆沢郡の神楽も、前述した加美郡や登米郡の神楽、浜神楽、そのほか仙台亀ヶ岡八幡や仙台大崎八幡などの社家の神楽と同系統のものであった。

神楽の演目と地域民衆

さらに演目についてみてみたい。

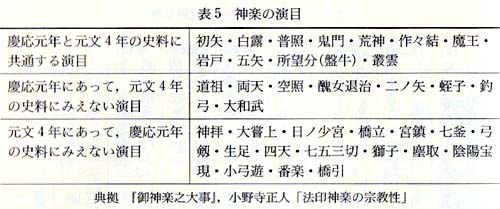

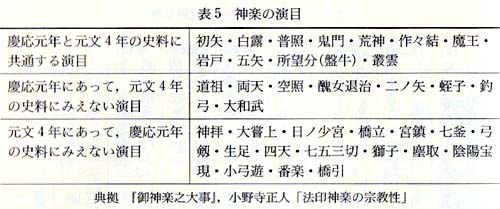

桃生郡大浜市明院の元文四(一七三九)年の『御神楽之大事』という神楽伝書には、当時演じられていた多くの演目が記されている。

また、同郡皿貝村の多峯(たみね)権現の慶応元(一八六五)年の『神楽番数奉納額』にも一九番の演目が記されている。

これらをもとに表5を作成した。

両者に共通する演目は、前述した貞享元(一六八四)年の塩竃神社での神楽番付などにもみえ、古くから伝承されてきたものである。 |

|

これに対して「道祖」「両天」「空照」「醜女(しこめ)退治」「二ノ矢」「蛭子(ひるこ)」「釣弓」「大和武」などは「両天」を除いて慶応元年に独自の演目であった。「両天」だけは大崎八幡にもあり、やはり古くから伝承されてきたものかもしれない。

従って「道祖」「空照」「醜女退治」「二ノ矢」「蛭子」「釣弓(ちきゅう)」「大和武(やまとたけ)」は元文四年以降に新たに追加された演目であったと考えられる。

注目したいのは、両者に共通する演目に舞人自身のセリフがないか、あっでもごくわずかなもの、おそらく抽象的でわかりにくいものが少なくなかったことである。

天文四年の『御神楽之大事』にあって、慶応元年の『奉納額』にみえない演目についても同様のことが指摘できよう。

逆に「醜女退治」「二ノ矢」「蛭子」「釣弓」「大和武」の五番は、どれも舞人自身の劇風のセリフとわかりやすい物語性を備えていた。

また、神楽の性的な要素を滑稽に演じ、見物人の陽気な笑いを誘発させる演目が目立つ。

つまり、当時の人々にとって抽象的でわかりにくくなった演目の中から廃曲となるものがあらわれ、逆に娯楽性の濃厚な演目が新たに追加されたのである。

もとより、慶応元年にみえない演目のすべてが廃曲となっていたわけではない。

しかし、それは少なくとも浜神楽に共通した傾向であった。

前述した胆沢郡における神楽の宗教性の稀薄化も、見物人たちの望む娯楽性の強化をともなっていたかもしれない。

修験たちは各自が得意とする舞いをもち、厳しい稽古を通して代々それを継承したが、特に浜神楽には地域民衆の関心や願望が強く反映していたのである。

いいかえれば、修験は地域民衆の願望や期待に積極的に応えようとしていたのである。

セリフ神楽

幕末期の西磐井郡をはじめとする盛岡藩に近い内陸諸地域では、本吉郡や気仙郡などから新鮮な浜神楽を導入するばかりでなく、新たにセリフ神楽を誕生させた。

セリフ神楽とは修験ではなく、一般民衆自身が演じるもので、近松門左衛門の浄瑠璃(じょうるり)や郷土伝説を段物風に脚色した民衆演劇そのものであった。

明治になると爆発的に流行し、宮城県の北部にも広く流布したが、幕末期にはその萌芽がみられた。

このように地域民衆は修験の占有物であった神楽の伝統をふまえ、みずからの手で新たな神楽を創造していったのであり、修験の神楽やセリフ神楽などの多彩な民俗芸能との関わりを通して、日常のなかで廃れた力の再生と日常生活の活性化を図ったのである。

寺子屋の開業年代

次に子供たちに対する修験の寺子屋教育についてみてみよう。

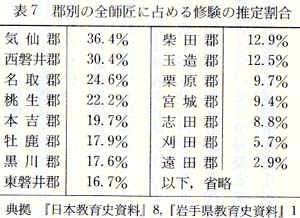

『日本教育史資料』8と『岩手県教育史資料』1をもとに仙台藩の領内における寺子屋の年代別新規開業数を表示すると、表6のようになる。

十八世紀末の天明年間(一七八一~八九)を画期として寺子屋の開業数が増加したことや、天保年間(一八三〇~四四)に激増し、その勢いが安政年間(一八五四~六〇)まで持続したことがわかる。

こうした寺子屋の開業は、天明と天保の飢饉により荒廃した村々の復興にいどもうとする民衆的努力と無関係ではないであろう。 |

|

藩政時代に廃業した寺子屋もあったが、多くは明治五(一八七二)年の学制頒布をきっかけにして廃業しているから、天明期以降、領内の寺子屋数が急速に増加していったとみて間違いない。

もっとも、文部省の要請に応じて作成されたこれらの『教育史資料』は、一八八三(明治十六)年の時点での口碑などにもとづくものであり、しかも調査結果は各郡によって精粗まちまちで、胆沢郡・江刺郡・亘理郡の資料は見当たらない。

東磐井郡黄海(きのみ)村の調査者も、調査票に「掲載セル教員ハ、多数生徒ヲ教授スル者ノミヲ掲グ。生徒ノ五、六名或ハ十四、五名ヲ数へ、少々私塾ヲ開ク者ハ枚挙ニ遑(いとま)アラズ」と記していた。

実際の開業数がここにあげたものをはるかにしのぐことはいうまでもないが、一応の傾向は推定できよう。

修験の寺子屋

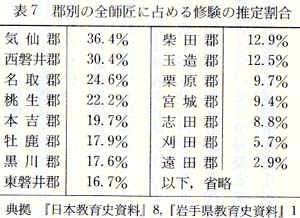

領内の寺子屋の師匠は平均すると武士身分の者が半ばを占めていた。

それは仙台藩が地方知行制を採用し、給人やその家中ら在郷武士が多くいたからである。

しかし、表7に示したように浜神楽の盛んであった諸郡やセリフ神楽を生み出した西磐井郡などでは、高い識字能力をもった修験が積極的に寺子屋教育にあたっていた。

幕末期の気仙郡や本吉郡などでは平均して一ヵ村に二校以上の寺子屋があったのも、そのためである。

読み書きという子供の教育に古くから携わってさたのも修験であった。 |

|

前掲の『教育史資料』によれば、元禄年間(一六八八~一七〇四)までに開業した領内の寺子屋数は一〇校であるが、修験の経営した寺小屋には、元和八(一六二二)年(気仙郡)、正保二(一六四五)年(宮城郡)、元禄三(一六九〇)年(宮城郡)、元禄八(一六九五)年(気仙郡)に開業のものがあり、調査時に「農」もしくは「神官」であっても、もとは修験と推定される人物が経営した寺子屋には、寛永十二(一六三五)年(気仙郡)と慶安二(一六四九)年(気仙郡)に開業のものがあった。

つまり、一〇校のうち半ば以上の寺子屋の師匠は修験だったのである。

修験の多かった北部諸郡では、彼らを担い手とする寺子屋教育が早くから行われていたに違いない。

修験の中には諸国を遊歴して見聞を広め、地域社会に密着した教育を模索する者が少なくなかった。

明治に入り修験から神官となった西磐井郡日形村の葛西蔦雄も、その一人である。

彼は弘化(一八四四~四八)初年に寺子屋教育を父にゆだね、本山の京都聖護院で修行したのち、山陰・山陽・九州・四国を歴訪し、江戸では芳木某のもとで仏書や漢籍を考究したらしい。

郷里へもどると諸国の寺子屋教育の実態を勘案したつえで、地域民衆の実情に即した独自の工夫を加えたという。

また、西磐井郡花泉村の旧中村は、

孤立村ニシテ、天保年以前、嘗(かっ)テ寺子屋ノ如(ごと)キモノナシ。

故(ゆえ)ニ児童多ク隣村ノ医ニ従ヒ僧ニ就(つ)キ教ヲ受ケクリ。

幼稚ノ子弟数里ノ行歩ヲ難(なん)シ、十歳以上ニ至り、漸(ようや)ク入学ス。

故ニ習学ノ年限浅ク且(か)ツ通学スル者少シ。 |

という状態であったが、「千葉祐賢[修験]之三憂ヒ諸国ニ遊歴シ、業成テ郷ニ帰リ、寺子屋ヲ開平、児童ヲ募集シテ教育」したという。

こうした寺子屋教育は修験の収入源となったが、農家の貧富にかかわりなく施され、しだいに早期教育・長期教育が志向されるようになった。

しかし女子の筆子(寺子)は少なかった。

目安往来物

学習内容は「実語教」や「庭訓往来」ばかりでなく、新たに漢籍を学ばせるなど、より高度な教育も施されるようになり、幕末期には算術も重視されるようになった。

教材の中には仙台で出版された「松品仕来」や‐「金糸山往来」などの地域的特色をもつものがあった。

同様に仙台で出版された「農家手習状」には富裕な農民に窮民への特別な配慮を求める文章があったが、特に注目されるのが「松川状」である。

それは延宝五(一六七七)年の東磐井郡松川村の農民たちが給人の苛政を藩主に訴えた直訴状(百姓目安)の写しである。

松川村ばかりでなく、この地域の村々の多くの旧家に伝えられ、寺子屋の教材として使用されていた。商品化された往来物(教科書)とは異なる地域独自のものであった。

目安往来物には「白岩状」もあった。

それは寛永十(一六三三)年の羽州村山郡白岩郷一七ヵ村の農民たちの直訴状(百姓目安)を教材化したもので、その内容も民衆生活を脅かした領主の非道を具体的にあげて、幕府の「仁政」を求めたものである。

「白岩状」は山形県に多く伝存しているが、東磐井郡と江刺郡、旧盛岡藩領南部の和賀郡などの隣接する諸郡で四点ほど発見されている。

この「白岩状」の流布に羽黒派修験が関与していた可能性がある。羽州白岩郷は広く信仰を集めた出羽三山の入口にあたり、羽黒信仰のメッカだったからである。

こうした目安往来物は、様々な訴願運動を担うための訴訟能力の育成にとって重要な教材であったらしい。

仙台藩の北部諸郡には百姓目安が時代を生きぬく力を養う教材、目安往来物として流布していたのである。

学習熱と自負心

寺子屋は明治五(一八七二)年の学制頒布(はんぷ)をきっかけにして消えていったが、『教育史資料』に載せられた東磐井郡の調査票の中に、庶民教育が「学制頒布以来大イニ進歩スルモ、従来教育奨励ノ余韻」にすぎないと記されたものがあった。

前掲の「生徒ノ五、六名或ハ十四、五名ヲ数へ、少々私塾ラ開ク者ハ枚挙ニ遑(いとま)アラズ」という記述も想起され、一八八三(明治十六)年当時の政府要人や地方官に共通した東北人に対する愚民観への反発心と地域民衆の自負心、自由民権期の高揚した意識が見て取れる。

ともあれ、近世後期の地域社会ではすでに農村復興の気概に燃えた寺子屋教育が盛んに行われ、こうした側面でも修験が庶民の願望や期待に積極的に応えていたのである。

宗教儀礼と訴願運動

最後に修験の訴願運動への関わりについてみてみよう。特に修験の管理下にあった宗教儀礼と訴願運動の関連に注目してゆく。

桃生郡皿貝村の村人たちは米納年貢の金納への変更を求めて訴願運動を展開したが、要求を貫徹すべく、享和三(一八〇三)年八月、同村の鎮守多峯権現の別当であった成就院に祈祷を依頼すると共に、多峯権現に願文を捧げて湯立てや神楽の奉納と新田の寄進をうたっている。

翌文化元(一八〇四)年、藩から三ヵ年の金納の許しが出ると、多峯権現へ下田三畝と畑二〇歩を寄進した。

桃生郡の本山派修験の神楽集団の一員であった成就院は、祈祷という宗教儀礼によって村人たちを励まし心丈夫にする役割を担っていたのである。

修験による指導

訴願運動を精神的に支援するばかりでなく、みずから指導する修験もいた。

安政四(一八五七)年二月、加美郡四竃村では同村の香取社の別当であった羽黒派修験良泉院が指導者となり、村の共通経費である「内價」などを「過分二割り懸け」た村肝入を追及している(『北方御郡日記』〈安政四年〉には「良性院」とあるが、良泉院の誤記である)。

この良泉院は貞享元(一六八四)年九月に宮城郡の塩竈神社で神楽を演じた福性院の末裔である。

彼は祈祷のための「日待ち」という宗教儀礼を表向きの理由にして村人たちを糾合し、中新田村の大肝入宅へ直訴した。

ついで仙台の藩庁への直訴を敢行した。

さらに百姓一挨という大規模な訴願運動の指導者になる修験者もいた。

領内の北部諸郡を席巻(せっけん)した寛政九(一七九七)年三~五月の百姓一揆のとき、胆沢郡中野村の羽黒派修験五宝院正覚らが胆沢郡の一揆勢を統率・指揮した。

正覚のほかにも登米郡の一揆勢を指導した同郡嵯峨立村の羽黒派修験大乗院がいた。

彼らは神楽集団の一員として広域的なネットワークをもっていたかもしれない。

こうした指導者のもとで、一揆勢は仙台藩に悪役人の除去や苛政の排除を要求した。政治の拠るべき「仁政」という規範の回復・再生を図ったのである。

このような訴願運動を指導した修験は義侠心に富み、弁舌に堪能(たんのう)な口利(くちき)きの者であった。

中野村の正覚は村人たちのあらゆる異変の相談に応じ、弁舌に堪能であった。四竃村の良泉院は「故障ナトニ立入ルコトヲ好ム者」と周囲からみられていた。

様々な紛争に介入し、仲裁役を買って出るような人物だったのである。

特に村役人ら富裕な農民と窮民との争論では、窮民が納得できる解決策を富裕な農民に受入れさせていたはずである。

つまり訴願運動を指導するためには、識字能力や弁舌能力、そして義侠心が不可欠であった。

また、修験の経済的利害関係も農民たちと一致していた。良泉院が訴願運動の先頭に立ったのは、彼の「檀那場」(霞)からの収入の減少、すなわち「村中愈(いよいよ)難渋ニ及ヒ、山伏ヲ恵ムコト」が困難になったからでもあった。

百姓成立(なりたち)、村の成立の動揺は修験の生活基盤の危機でもあった。

疫神送りの分化・発展

疫神(えきじん)送りとは、疫神に見立てた滑稽な藁(わら)人形を作り、これを太鼓や鉦・笛・大声などで陽気にはやしたてながら村境まで運び、川や海へ流したり、焼却したりする村人たちの行事のことである。

こうした疫神送りに対する修験の関与は、栗原郡長崎村の羽黒派修験宝勝院から村肝入に宛てた書状の中に「来ル[三月]十五日疫神追ひ仕り度、村方へ御首尾合ひ成し下され度希ひ奉り候」(「門伝家文書」)とあることや、遠田郡南小牛田村の当山派修験東寿院明英の日記の安政三(一八五六)年六月七日の条に「疫病退散送り物致し、鳥目[金銭]弐百十六文受け取り申し候」(「三浦命助脱走日記」)とあることなどからわかる。

そこで注目されるのが、疫神送りが分化・発展した悪代官送りや「小松送り」である。仙台藩士佐伯是保(さえきこれやす)の嘉永五(一八五二)年の上書によると、地域民衆が代官らの苛政に服従できない場合、代官らに見立てた藁人形を作って、その追放を演じる「在々郡村の習俗」があったという。

こうした懲罰行為は百姓一揆の前兆であったらしく、寛政九年の百姓一揆の前年には地域民衆が奥郡(胆沢郡・江刺郡・磐井郡ほか二郡)管轄の郡奉行小松左門に見立てた小松の枝を村境で送り出している。

当時、これを「小松送り」といったが、それは藁人形送りの変形であった。

このような新しい習俗が修験の管理下にあった宗教儀礼を基盤にして形成されたのである。

祈祷や日待ち、疫神送りなどの宗教儀礼、神楽などの民俗芸能、そして修験と村人たちとの日常的な人格的関係は、訴願運動を起こし継続するための重要な精神的・社会的基盤となっていた。

様々な訴訟や紛争においても、修験は地域民衆の願望や期待に積極的に応えていたのである。

修験は民衆生活を守り、活性化させる大きな役割を担っていたが、ここではそうした修験の深く関わった生活文化のいくつかについてみてきた。

2 伝統的生活文化と現代的人権

top

生活規範

村方騒動には前述した安政四(一八九七)年の加美郡四別村の事例のような村役人の職務上の不正を追及したものばかりでなく、金銭貸借などの経済生活上の問題に起因したものも多く、幕末期に増加した。そうした村方騒動の発生は財産権や経済活動の自由をめぐる地域民衆の秩序意識や規範意識と深い関係にあった。

以下、近世の地域民衆の経済生活上の規範という一つの約束ごとからみてゆく。

こうした約束ごと、生活規範も民衆生活の中から生み出された生活文化にほかならない。

米改め

地域社会では、窮民保護の観点から危急の際の経済活動や財産権は一定の制約を受けるべきだとされていた。

たとえば、次のような米改めや金銭貸借、土地の売買などに注目したい。

天保六(一八三五)年閏七月七日と二十三日の大風雨により仙台藩領に深刻な被害がもたらされると、領内の米価が高騰しはじめ、牡鹿郡石巻村ではその日暮らしの不安定な階層の人々の生活が脅かされるようになった。

そのため、村役人が中心となって石巻一村中の家々の飯米を調査したのち、余分に蓄えていた「大家」などに村方への「売俵」の供出を求めた。

こうした飯米の安売りを目的とした米改めが北上川対岸の湊村でも実施されたらしく、近江商人中井家の石巻店と湊店では一四三俵の供出を余儀なくされた(販売代金は供出者に支払われた)。

このように地域民衆は米価を高騰させる売り惜しみや買い占めを摘発するばかりでなく、飯米を余分に蓄えていた豪農・豪商による「売俵」の供出、すなわち緊急時の蓄財の社会的還元を求め、実現させたのである。

融通としての金銭貸借

金貸しも営利追求のためというよりは、窮民の生活維持、村の成立のために行われることが多かった。

たとえば、質地証文の中には借金の返済期限を定めず、元金有合(ありあい)次第の質地の請戻しを明記したものがあった。

元金さえ返済すれば、担保としての質地をいつでも請戻せるといった内容のものである。

また、返済期限を定めている場合でも、借主の置かれた状況や立場によっては金銭の貸主が契約内容に斟酌を加えることがあった。

仙台藩北方諸郡の民情を視察した藩役人の安政四(一八五七)年の『北方御郡日記』によると、宮城郡利府方面では、天保飢饉の時に食糧のありそうな他国へ地逃げした飢人たちが郷里へ立ち返った際、金銭の貸主は彼らに配慮して、借金の半分を返済し残りを年賦返済にするという条件で、質流れとなった土地を返還したという。

土地の売買

質流れ地ばかりでなく、十九世紀に入って増えつつあった売却地も返還の対象とされた。

土地の売買証文の中には、一代の間の売却値段での土地の買戻しの権利の留保を明記したものがあった。

また、そうした留保条件がない場合でも、土地の買取人の同意のもとで、売却地が返還された事例は少なくなかった。

たとえば、文久元(一八六一)年の栗原郡長崎村の村方騒動では、亡夫丑五郎の「後家女」が祖父の代に同村の忠左衛門に永代で売却された土地の一部の返還を要求し、代金を支払って耿旦戻している。

仙台藩では土地所有権の移動は、質地証文や「内証文」という売買証文のやりとりだけでは完了しなかった。

土地の譲渡人、譲受人、村肝入(きもいり)の三者連名の「高分け願ひ」の願書を藩に提出し、公認されることを必要とした。

その際、譲受人や村肝入は譲渡人とその家族に配慮し、願書を何回かに分けて提出したらしい。

長崎村の「後家女」は祖父の代に永代で売却された土地のうち、まだ「高分け願ひ」の願書を提出していない土地の返還を要求したのである。

藩の施策

藩もまた、譲受人にそうした対応を求めていた。享和元(一八〇一)年に郡方役人の間で質地の取扱いについて審議されたことがある。

そこでは、もし土地の質入を禁止すれば、「小昧(こまい)の者窮民第一ハ金銭通用仕(つかまつ)るべき様これ無く、痛み迷惑ニ相成るべく候間、是迄の通り成し下さる」のがよいとされ、返済期限が過ぎて質流れとなっても、元金の年賦返済によって土地が請け戻されればよいとされた(『四冊留』)。

それは領内の村々の慣行をふまえた見解であろう。

天保十(一八三九)年五月の藩令では、「高分け願ひ指し出すべき事ニ候処、其の内ニハ金子返済相立て地形取戻し度、金主[土地の譲受人]ニ申し入れ候でも、不得心ニて、揉み合ひ居り候儀もこれ在る事ニ相聞こえ候」という現状認識のもとで、契約内容に斟酌を加えて土地を返還するよう命じている(「門伝家文書」)。

こうした窮民への特別の配慮は、為政者にとっては政治的規範であった。

民衆的努力

土地の移動を伴う金銭の融通は「小昧の者窮民」にとって、その生活を維持するうえで不可欠なものであったが、村役人ら豪農は右にみたような道義的貸借や売買に必ずしも積極的ではなかった。

それは天保十(一八三九)年の藩令の文言から明らかで、その結果幕末期になると質流れ地や売却地の返還を求める村方騒動が激増した。

これまでは土地の返還に同意することが少なくなかったのであるが、土地の集積を優先させ、容易には応じなくなったからである。

そのため村方では解決できず、藩への直訴が増加した。「内証文を以て譲り渡しの分共に、譲受人不得心の分、譲戻し相成らざる掟[村法]ニ付、村役付[村役人]共取り請け申さざる方より直訴に及」んだのである(慶応三〈一八六七〉年上申書)。

難民保護の観点から緊急措置をとるべきだという地域社会の生活規範が曖昧になり、風化しつつあったということである。

こうして失われかけた生活規範、一つの生活文化を一挙に取戻そうとしたのが、明治元(一八六八)年から翌年にかけて勃発した旧仙台藩領の北部諸郡の農民闘争で、登米(とめ)郡嵯峨立(さがたち)村をはじめとする各地で集会を催した地域民衆は、強訴と村役人に対する集中的な打ちこわしを展開した。

当局に買米制の停止などを要求するばかりでなく、村役人の総罷免、当局による土地証文の取上げ、つまりもとの所有農民への土地の返還を要求した。

それは政治や経済の拠るべき規範の回復・再生を図ろうとする民衆的努力のあらわれであった。

明治政府の政策と地域社会の動向

私的所有権を確立し、財産権や経済活動の自由を保障しようとする明治政府の諸政策によって、経済的自由を絶対視する傾向が地域社会にあらわれ、近代的地主による土地集積が進んだ。

とはいっても、危急の際には民衆生活に特別に配朧すべきだという近世以来の生活規範が地域社会から消失することはなかった。

宮城県桃生郡前谷地村の巨大地主斎藤善右衛門は地主経営の心構えについて記した一八九二(明治二十五)年の『地所管理心得書』の中で、

「慈善固ヨリ人性ノ美徳ナリト雖モ、之ヲ営利上ニ混用シ、取ルガ如ク或ハ許スガ如クナルハ真正ノ慈善ニアラズ」、

「然ルニ強テ之ヲ濫用シ」、「自ラ得々タルガ如キ地主家」がいると批判的に述べている。

土地の貸与や小作料の取立という財産活用と慈善(窮民への特別の配慮)とを一体視する古いタイプの地主がまだいたのである。

個々の人格的関係を基盤にして生出された伝統的な生活規範は失われていなかった。

しかし、県内で最も自由の気に満ちていると評された北上川流域では、自由民権運動が活発に展開されただけでなく、斎藤のように慈善と営利追求を峻別しようとする近代的地主の台頭も著しかった。

近代的地主と小作人同盟

一九〇七(明治四十)年から翌年にかけて、桃生・登米・遠田・志田・牡鹿・宮城の各郡の小作人たちが小作人同盟を結成し、斎藤善右衛門らに小作料の減額を要求する小作争議を起こした。

それは契約自由の絶対性を主張する近代的地主と伝統的な生活規範を維持しようとする小作人との衝突であった。

この点について、斎藤は一九〇八年一月の桃生郡長への「答申書」の中で次のように述べている(『河北新報』)。

世人動(やや)もすれば、現今の地主を以て昔の国主大名に擬するものあり。

故に小作人は一朝違作の場合に臨めば地主に向って救護方を強請して止まざる如きは、畢竟(ひっきょう、つまるところ)地主、小作人の性質を弁へざるより出でたる誤解と存候。

……小作に利益あれば来り地処を求めて之を小作し、利益なければ去りて他の業に就き、何事も利益競争の間に行なはれ、且小作料割合の如きは専ら小作者自身の定むる処にして、常に地主は却って小作人の制御を受けつゝあるものなるに付、今の小作人は昔の自作百性より大いに利益なくんばあらず。

然るに世人の見解は宛(まる)で主客転倒の説たるを免れず。

故に地主なるものは袒互契約の外、小作人に対し何等の義務を有せざれば素より当然の事とす。 |

小作料は地主と小作人との自由競争の中で決定されたものであり、いったん契約を取交わした以上、地主が小作人の置かれた状況や立場に配慮して契約内容に斟酌を加えたり、小作人の生活を改善したりする義務はなく、それを要求することも不当だとしているのである。

一見、合理的な主張のようにみえるが、問題は自由競争が土地所有者(地主)の側に常に有利に働くということである。

にもかかららず、その点については全く触れていない。

文中に「小作料割合の如きは専ら小作者自身の定むる処にして」とあるのは、小作料が契約の当事者である小作人の同意を得て決定されているということを述べたものにすぎない。

小作人の所得が一家の生活を「維持シ難キ割合トナル時ハ去ツテ他ノ業務ヲ求ムベシ」(『地所管理心得書』)というのが、この巨大地主の基本的な考えであり、財産権、財産活用の自由を小作人の生活や生存よりも優先させていたのである。

これに対して、小作人同盟は地主に伝統的な生活規範の順守を要求した。

危急の際には地主が小作人の生活が立ち行くように特別に配慮し、そのための手段をとることは当然であり、窮民保護の観点から経済活動の自由や財産権は一定の制約を受けるべきだとしていたのである。

一九〇五(明治三十八)年の大凶作、日露戦争による労働力不足と増税、産米改良政策にともなう負担増などが原因で、当時の小作人たちの生活は惨澹たるものであった。

こうした窮民への特別の配慮は「国主大名」と百姓の関係はもとより、近世社会における地域民衆の人間関係を広く律していた伝統的規範であった。

このように近代的な自由権を振りかざし、広域的な土地集積を進める巨大地主に対して、各地の小作人たちは小作人同盟という小作人組合に結集し、伝統的な生活規範の順守を求めた。

それは失われかけた伝統的な一つの生活文化を取戻そうとする闘争であり、財産権を優先させる経済的自由との闘争であった。

従って、近世の政治的規範を放棄し、そうした自由を保障する近代の国家権力との闘争でもあった。

大正期に増加する小作争議も一面では同様の性格をもっていた。

米騒動

一九一八(大正七)年の真夏の米騒動も社会経済的強者に伝統的な生活規範の順守を求めるものであった。

シベリア出兵のための投機的買占めに起因した米価急騰という状況の中で、仙台市では米騒動が八月十五日から十七目にかけて起った。

その三、四日前に集会場や日時を告げるビラが張出され、集会場では「物価騰貴ノ為メニ窮民力生計ニ困難シ居ル場合ナルニモ拘ラス、金満家カ傍観シ居ルトハ不都合」であるという呼びかけがあった(公判記録)。

危急の際に富豪が窮民の生活難を救済しないのは道理に合わないというのである。

米騒動か近世の米改めや打ちこわしと同様の意識に支えられ、伝統的な生活規範にもとづく道義的正当性を備えていたことがわかる。

集会ののち、群衆は富裕な米穀商や高利貸、醸造業者のもとへ押し寄せた。米穀商らは値下げや市役所への救助金寄付の要求、すなわち経済的自由という近代的な自由権への一定の制限を受入れざるをえなかった。

こうした米騒動は石巻や遠田郡涌谷でも起こり、石巻では逮捕された桶職人の青年の釈放を求めて群衆が警察署へ押しかけるという事件まで発生した。

社会運動と知識人

米騒動ののち、日刊紙の『河北新報』は「今日現に生活難に苦しみつつある多数の中流以下の地方民に対して適切なる生活緩和策を講ずる」ことを宮城県知事に求めた(一九一八年十二月八日)。

仙台で物価問題とシベリア出兵問題について演説した弁護士布施(ふせ)辰治(一八八〇~一九五三、牡鹿郡蛇田村〈現、石巻市〉出身)は、『生きんが為に』(一九一九年)の中で「我国現在の社会組織と国家制度とはヨリ善く生きんとする私共の国民生活を、果して正当に保護して居るか」と述べて、米騒動で起訴された全国各地の被告人たちを擁護した。

東京を拠点にして活躍した布施は、借地人・借家人保護の問題にも積極的に取組み、地主や家主が所有権を振りかざして高く貸しかえることを、人間の生存に必須な空気を独占して金をもうけるのと同じであると考え、国家に適切な立法措置を要求した。

仙台借家人同盟会が設立された一九二〇(大正九)年に石巻文化協会が誕生した。

石巻文化協会は、一九三二年に桃生郡鹿又村に日本農民組合の県下最初の支部が結成されると、栗原郡金成出身の労働運動家鈴木文治(ぶんじ、一八八五~一九四六)らを歓迎演説会に招いた。

鈴木は鹿又支部の結成を喜び、今後は郷里の農民組合運動に協力すると語っていた。

石巻文化協会主催の演説会・講演会には多くの聴衆が訪れ、ときには入場できずに帰宅したものが二〇〇人余りにものぼることがあった。

志田郡古川出身の吉野作造(一八七八~一九三三)ら大正デモクラシーの先導者も、これに招かれて演壇に立った。

すでに吉野は周知の「憲政の本義を説いて其の有終の美を済すの途を論ず」(『中央公論』一九一六年一月号)を発表し、「経済上に優者劣者の階級を生じ、ために経済的利益が一部階級の壟断(ろうだん、ひとりじめ)に帰せんとするの趣向は、これまた民本主義の趣意に反するもの」で、「この種の特権階級は、将来民本主義の要求と接触して、いかにその間の調和を見るかは、我々の最も憂慮し、かつ注目するところである」と述べていた。

普選運動も高揚し、『河北新報』は「民衆が人民としての生存を確実にせんとする根本的改革夾要求するもの」(一九二〇年四月二十九日)と評していた。

現代的人権の萌芽

このように米騒動をきっかけにして、様々な社会遲動か展開されていった。

それは生存を個人の責任にゆだね、貧困を個人の努力の不足によるものとし、これを放置する国家権力との闘争という一面を備えていた。

そうした社会運動には、東京で高等教育を受けた郷土出身の知識人たちが地元での演説をはじめとする言論活動を通して積極的に関わり、その影響力を徐々に浸透させていった。

それは米騒動や小作争議などの様々な社会運動を下から支える伝統的な生活規範とそれに基づく道義的正当性が、人間らしく生きる権利(生存権)とその保障のために国家の積極的な施策を要求する権利(社会権)、つまり普遍性を備えた現代的人権へと昇華してゆく過程であった。

従って、生存権や社会権は伝統的な生活文化の発展形態といえよう。

こうして米騒動以降の国家は、社会経済的強者の財産権や経済活動の自由に一定の制約を設けざるをえなくなってゆく。

宮城県の浜田知事は「米暴動事件の責任を自覚せるものか」、民衆生活の窮迫に対して何らかの公的救済措置をとらなければならないという認識をもちはじめた(『河北新報』一九一九年二月二十五日)。

国家は借地・借家法や小作調停法の制定など、様々な立法措置を講じはじめた。

近代国家の公共機能は私的所有権絶対の原則の確立と保障にあったが、その現代的軌道修正を余儀なくされたのである。

財産権をもって生存権よりも重し、と豪語できる近代は終りを告げることになる。

3 敗者の自尊心・演説・北上連邦

top

戊辰戦争と民権家

戊辰戦争(慶応四〈一八六八〉年~明治二〈一八六九〉年)に従軍し、「賊軍」として敗者の烙印を押され、精神的にも経済的にも痛手を負った人々は新たな心の支えを希求した。

士族、帰農士族に北方のロシアから伝来したキリスト教、ハリストス正教の信徒が少なくなかったのは、そのためであろう。

ハリストス正教への入信は西洋文明を積極的に学び取ろうとする進取の気風のあらわれであったが、崩れかかった自尊心を再構築しようとする求道精神のあらわれでもあった。

宮城県に誕生した多くの民権結社のうちの一つ、進取社にはハリストス信徒が多く、西南人への対抗意識と自治の精神を重視して、藩閥官僚による政治権力の独占を批判し、新たな国家構想を提示した。

その憲法草案は、皇帝(天皇)を「不保任」(政治責任を負わないこと)とし、大臣宰相(さいしょう)が政治責任を負うこと、一院制の議会を設けること、議会が立法権と内閣弾劾権をもつこと、普通選挙制をとることなどを骨子とするもので、民権尊重の態度が貫かれていた。

それは君主権の強化をもくろむ明治政府の国家構想の対極にあった。

進取社の本部は仙台に置かれ、桃生(ものう)郡寺崎・赤井、登米(とめ)郡佐沼・吉田、本吉郡志津川(しづかわ)、加美郡中新田(なかにいだ)、黒川郡吉岡などの陸前北部の分社との交流を図った。

大正デモクラット

大正デモクラシーの先導者であった吉野作造も、明治政府によって「いぢめられた」東北人としての反骨精神を民権家たちと共有していた。彼は古川での子供時代を回想して次のように述べている。

明治も二十(一八八七)年頃までは、一から十まで明治新政府の為(す)る事が癪(しゃく)に障り、伯夷叔斉(はくいしゅうせい)を気取るまでの勇気はないが白眼を以て天下をにらみ、事毎に不平を洩らしては薩長嫌厭(けんえん)の情を民間にそゝるといふ底(てい)の人物が致る処に居たものだ。

……私は薩長にいぢめられた方の東北の片田舎に生まれたので割合によく這般(しゃはん、これら)の消息はわかる。

今から回想して見るに、成る程あゝした類の人物は可なり沢山私共の周囲にも居って、我々子供の頭に識らずしらず重大の影響を与へた様である。

私共が七ツ八ツの頃よく戦争ごっこをして遊んだものだが、「新政厚徳」の旗印が最後の勝利 を占めたといふでなければ決して局を結ぶ(終える)ことは許されなかった。(「明治維新の解釈」) |

「新政厚徳」は、現実の明治政府の新政薄徳(不徳)の対極をなすといってよい。

こうした自由民権運動の高揚期にあたる彼の少年期の体験が、明治政府への批判意識や反骨精神を育てる一つの要因となったに違いない。

のちに吉野は仙台で受洗し、一九〇〇(明治三十三)年九月に東京帝国大学法科大学に入学したが、クリスチャンの下宿先であった「青年会館」には彼の盟友の小山東助(本吉郡気仙沼出身)や内ヶ崎作三郎(黒川郡富谷出身)がいた。

吉野は入学当時の彼らとの一つの誓いについて次のように述べている。

大学に入って間もないことであると記憶して居るが、或る晩青年会館の一室で、内ヶ崎君と小山君と僕と三人遅くまで話しあったことがある。

内ヶ崎君は頻りに英国に於けるスコットランドの使命を説き、国家の精神的即発は、どうしても東北の人間が之を掌らなければならないと大気焔を叶いた。

……然(しか)らば我々三人が東北精神を代表して、日本の精神的開発の為めに一身を捧げようというやうなことを話合ったことがある。

……その当時話合った志だけは、兎も角も今日まで共に貫いて居る積りである。(「小山君の思ひ出」一九一九年十二月)

|

青森県弘前出身のジャーナリスト陸羯南(くがかつなん)は雑誌『日本』(一九〇一年十月)の中で、スコットランド人は自らスコットランド人であることを誇りとし、あえて英国人と呼ばれることを望まない、東北はスコットランドたれと述べていた。

内ヶ崎の議論は羯南の東北とスコットランドとの比較論の影響を受けたものであったかもしれない。

いずれにしても、彼らは敗者の自尊心という東北人としての反骨精神を代表して、新しい日本の創造、すなわち精神的な普遍的価値の追求を誓い合ったのであろう。

吉野はその誓いを守り通し、国際民主主義への信頼にもとづく民本(みんぽん)主義を主唱した。

それは彼らに限られなかった。一〇歳のとき父と共に金成ハリストス正教会で受洗した鈴木文治は「終生一誠意」を信条とし、労働会議の日本代表として国際的にも活躍した。

「トルストイの弟子」ともいうべき布施辰治は良心に恥じない生き方を堅持し、普選運動や廃娼(はいしょう)運動にも積極的であった。

法律をタテにとって当面の目的を達成しようとする態度に徹し、法律の活用を娼妓(しょうぎ)にも説いた。

演説会と演説技法

彼ら大正デモクラットは演説会などでの言論活動を通して社会運動に関わっていった。

そうした演説会は自由民権運動の主要な運動形態であった。

かって陸前北部でも地元の民権家たちが、理想とする国家の成員にふさわしい国民意識を涵養(ようかん)すべく、演説会を盛んに開催していた。

一八八〇(明治十三)年~一八八三年の演説会は、判明するものだけでも登米郡では一六回、桃生郡や牡鹿郡ではそれぞれ二三回にも及び、一八八一年から翌年にかけてピークに達した。

演説会では新時代の日常生活に密着した演題や討論題目が多く掲げられた。

「後悔先ニ立タズ」「奇怪病」「人ハ見掛ケニヨラヌ者」「虎卜鼠トノ区別」(『陸羽日日新聞』一八八二年六月七日)などという演題もあった。

注目したいのは、聴衆には「滑稽体」を好む傾向がある(同紙、同年十月二十五日)と報じられ、また石巻の千葉座での演説会の様子について。

弁士松田、須藤氏等二十名か迭々(かわるがわる)演壇に登りて雄説を鼓(こ)し、最後に樋口市内氏の子息(むすこ)菊治とて十一歳の小児(こども)が演説ハ殊(こと)に大喝采を得たり。

此日傍聴人は七八百名もあり。近頃の盛会なりした。(同紙、同年五月二十六日) |

と報じられていたことである。

これらの報道から演説会では新鮮な自由民権思想ばかりでなく、聴衆を魅了する演説の技法や技量が問かれ、それが聴衆の興味や関心の的となっていたことがわかる。

そもそも、この演説会の会場とされた千葉座は文政八(一八二五)年に仲町に開設された寄席劇場で、そこには江戸の歌舞伎一座や落語家、講談師などが招かれた。

千葉座を訪れる聴衆が演説会に一種の娯楽性を期待していたのは、いわば当然のことであった。

弁士はこのような伝統をふまえ、演説に話芸やパフォーマンスの要素を盛り込むなど、様々な工夫を凝らした。

「石巻始め近隣各村に於て昨今学術演説討論等に稽古実に盛なり」(『陸羽日日新聞』一八八二年七月五日)という報道もあった。

こうした演説という自己表現に向けての熱心な稽古は、幕末・維新期に勃興した新たな神楽、一般民衆自身が演じたセリフ神楽という自己表現への熱中と軌を一にするものであった。

また、民権家たちの自学自習の一環をなした演説・討論の稽古や千葉座への「七八百名」もの聴衆の参加は、近世後期以降の地域民衆の学習熱の高揚とも無関係ではあるまい。

演壇に立った民権家たちにも、傍聴した人々にも進取の気風があふれていたのである。

弁舌能力の重視という伝統は良泉院や正覚ら口利きの者が登場した近世後期にまでさかのぼるが、自由民権期以降にあっても演説の稽古が絶えることはなかった。

本吉郡麻崎村(現、津山町)出身で、社会運動を指導し、のち一九六五(昭和四十)年に日本社会党委員長となった佐々木更三(一九〇〇~八五)は、貧しい青年時代、「炭を焼く雑木一本切り倒すたびに、その切り株に立ってば、演説の練習をした」といい、柳津町青年団代表に選ばれ、本吉郡南部連合青年団弁論大会で一位になるほどの雄弁家であったという(『津山町史後編』)。

また、吉野作造の東京での下宿先の「青年会館でも、頻りに演説の稽古をすることが流行った」という。

自由民権期に聴衆との関わりの中で鍛えられた演説技法は、その後も民衆や知識人の生活に深く根をおろした生活文化として継承されていったのである。

地域民衆と郷土出身の社会運動家

近代の社会運動は第二次世界大戦後の民主的変革を準備したといってよい。

前述したように、人間らしく生きる権利(生存権)の保障のためには、他人の権利の尊重という「公共の福祉」の観点からする経済的自由への一定の制約が不可欠であった。

生存権や社会権という日本の現代的人権が確立してゆくうえで、旧仙台藩の北部諸郡に生きた人々の近世以来の伝統的規範を回復・再生させようとする民衆的努力や進取の気風、また敗者の自尊心を内に秘めた郷土出身の大正デモクラットたちの専門的知識や誠意、そしてそれらの融合のもった歴史的意義はきわめて大きい。

さらに両者を媒介する演説や新聞の果たした役割も大きい。

『河北新報』の「河北」という題号にも、やはり「白河以北一山百文」と蔑視されたことへの反発と、より背遍的な価値を追求することで東北を復権させようとする決意が込められていた。

東北後進地観と北上連邦

この地域はこうした特色と意義をもっていたにもかかわらず、東北後進地観が災いして正当な評価を受けることなく、現在にまでいたった。

東北後進地観とは、特殊歴史的な東北地方の貧困や進取性の欠如といった負の側面を歴史貫通的なものとして、東北民衆への差別と抑圧を正当化し、近代国家の政策と資本主義を免罪するイデオロギーのことである。

昭和に入ると米価・繭価の下落や冷害によって東北農村の窮乏化が深刻になり、東京の娼妓の半ば以上を東北女性が占めるまでになった。

遊廓への身売りは「農村疲弊の生み出す痛ましい現象ではあるが、一つには交通発達から女買ひの手が此方面に伸び出し、貧乏につけ込み遮二無二(しゃにむに)に買い煽るので、貧しいものは其風に煽られドシドシと売られ行く女が出るらしい」(草間八十雄『灯の女闇の女』一九三七年)といわれていた。

東京の大正デモクラットたちが乗車し、地域間の交流を支えた鉄道は、「女買ひ」のための交通手段としての一面をもつようになったのである。

それは十九世紀末から二十世紀にかけての日本の産業革命の過程で、東北地方が国家主導の開発によって政策的に中央への米穀と繭の供給基地化、モノカルチャー化させられたことに根本的な原因があった。

それゆえの貧困や進取性の欠如であったにもかかわらず、やがて東北地方をみる多様な視線が東北後進地観に収斂されていったのである。

とするなら、東北地方と中央との格差を開発の遅れから生じたものだという東北後進地観をよりどころにして、国家主導の開発を行うことはもはや許されないであろう。

こうした国家主導の開発に対して、現在は地域主体の開発を進めようとしている。北上川流域の本吉郡津山、登米(とめ)郡登米(とよま)・中田・東和の四町が協力して、地場産業の振興や地域文化を尊重した観光開発に取り組むべく、「みやぎ北上連邦」を結成したのは一九八五(昭和六十)年のことであった。

それは近世の地域民衆の願望や期待に応えた修験たちの神楽集団やネットワークのあたかも再生・復活のようにみえる。

北上連邦には大統領(各町長が交替で就任する)がいて、連邦旗をもち、他の地域や「共和国」との交流を図ろうとしている。

この連邦制をとった特徴的な「独立国」は、かっての近代化路線の轍を踏むことのないよう、地域民衆の協力と自治、彼らを主体にした経済的開発、そして吉野らが誓い合ったヒューマニズムとインターナショナルな視点を備えた日本の「精神的開発」の重要性を象徴的なかたちで訴えかけているのである。

三 時代にさきがけた人々 top

1 芦東山(あしとうざん)

儒学者東山

仙台藩で最も奥まった磐并の地に、時代を先駆けた人々が輩出した。

まず取上げるのは儒学者芦東山である。

東山は元禄九(一六九六)年十一月十三日、東磐井郡渋民(しぶたみ)村深芦に生まれた。

本姓は岩測氏で芦野と改めのち芦と称した。

諱(いみな)は徳林、号(ごう)は東山、渋民、玩昜斎(がんえきさい)、東嶠(とうきょう)などがある。

通称を善之助、幸七郎などといった。代々肝入(きもいり)職を勤めた家柄で祖父白栄(はくえい)は学者でもあった。

東山は九歳の時から桃井素中(そちゅう)に儒学、医学、兵法を学んだ。

城下仙台での勉学のきっかけは、榴岡(つつじがおか)に母と出かけた際に、藩主伊達綱村が母のために建てた釈迦堂の由来を記した碑を母に説いたことであった。

説明をする利発な少年の様子に、城下の薬種問屋の大和屋久四郎が援助を申し出たのである。

安永七(一七一〇)年、一五歳で仙台に出てから、東山は藩の儒役田辺希賢の弟子となり、仙台藩士たちとも交流するようになった。

師希賢は京都の人で整斎(せいさい)といい、四代藩主伊達綱村の招きにより仙台藩の儒役を勤めた。

のちに五代藩主吉村の侍講となり、六〇〇石を給されるなど、仙台藩の学問の指導的立場にあった。

希賢のもとでの修業が実を結び、東山は正徳四(一七一四)年一九歳の時、切米三両御扶持方四人の番外侍にとりたてられた。

九月二十五日、三五歳の藩主吉村に、初めて儒員として大学三綱領を講じ、吉村から「御辞」と白銀一枚を賜っている。

二一歳の東山は、京都遊学を許され、浅井義斎(ぎさい)、三宅尚斎(しょうさい)などについて学び、他藩の儒学者や国学者たちと交遊し深く学んでいった。

終生にわたって師と仰ぐ室鳩巣(むろきゅうそう)に師事したのは、享保六(一七二一)年と思われる。

仙台藩儒員として

享保六(一七二一)年三月、二六歳の東山は正式に仙台藩儒員となった。

早速、東山は藩の学問所についての上書を書き、七ヵ条の諌言(かんげん)書として提出した。

七ヵ条は明道学、挙賢才能、納直諌、修政事(まつりごと)、戒逸欲、遠倭人(ねいじん)、絶異端からなり、君子としての藩主の役割を説いたものである。

そのような沖言をすれば万死にあたるとわかっていても敢えて行うのが儒者の役目と信じて、東山は実行した。

当時、将軍吉宗の学問奨励策によって、全国で学問所設立の機運がもりあがっていた。

仙台藩でも享保六年、奉行遠藤守信が藩の学校設立についての上書を提出している。

「近ごろ四民が困窮し、人才(人材)が無い」のは国に教育がなく人々が不学無芸であるから、として守信は学校の設立を上言した。

さらに享保十三年、守信は再度、「学文は政教の第一の根本であり、上が好めば家中も学文を好む」と学校設立の上書を提出した。

しかし、時はまだ早すぎ守信は吉村によって蟄居を命じられてしまう。

吉村の立見は、「学校建設は物入りで、まず衣食を足らせる治世が急務であるとの判断から、しばらくは抑えたい」というものであった。

また綱村の時から行われていた近習や家臣たちの月並の講釈も、すでにやめてしまっており、今学校を建てても世間に名前ばかりが目立つことになりどうかと思われる、というのがその理由であった。

ようやく仙台藩で学問所を設立することになり、学者たちに意見を求めたのは、享保二十(一七三五)年のことであった。

東山も望ましい学問所設立を構想し、その上書をさし出した。

しかし、藩が取上げたのは、のちに初代学頭となる高橋玉斎の、藩士の旧宅を転用するという小規模な設立案であった。

東山は不満を持ちながら、学問所読書指南役を命じられ勤めることになる。

その後、東山は学問所の講席における序列について上書している。

講師、学生及び藩の役人たちの講義をうける際の席順についての論争で、東山の上書は何度にも及んだという。

東山の考えは、講師と学生は対面して着席し、藩の役人がその場に臨む場合、その地位がどんなに高くても講師と学生の位置は変更せず講師が最上位であり、学生も長幼の順に従ってのみ着席するというものであった。

身分や格式によって座席を決めていた藩にとって、これは不届きな考えであり、東山は排斥されることになる。

東山の幽囚

東山の平等主義ともいうべき提案に対し、その主張は「儒礼に托し、我意を遂げようとする所行」であり、「重畳不法」であると、仙台藩は罪科に処した。

つまり元文三(一七三八)年六月十一日、東山は妻子と共に加美郡宮崎の石母田愛之助(五〇〇〇石)へお預けになったのである。

現在、配流の場所には「仲春東遷」と刻まれた碑が建ち、儒学者芦東山の記憶を今に残している。

石母田氏が宝暦七(一七五七)年、高清水に移った時も東山はともに移り、許される宝暦十一年まで石母田氏と共にあった。

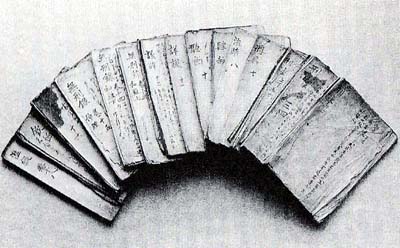

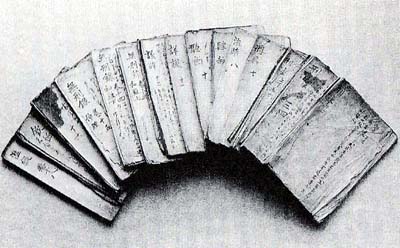

その間、東山は「無刑録」の著作に励んだ。

「無刑録」は中国の古代から明代における刑法をまとめ、中国の刑罰思想について記した大著である。

刑本、刑官、刑法、刑具、流贖、赦宥、聴断、詳獸、議辟、和難、仲理、感召、欽恤、濫縦の一四扁、一八巻から成っている。

一五巻の第一次草稿ができだのに宝暦元年閏六月五日で、五年後、訂正を加えて一八巻とした。

東山は六〇歳となっていた。

東山は刑罰のない理想の世の中を願った言葉「無刑」を書名に使い、中国三〇〇〇年の歴史に扱われた刑罰についての記録を数多く例出し、検討を加えている。

東山が幽閉中であったにも拘らず、仙台藩では、この著作のために、本来他出を禁じられていた城下龍宝寺の貴重な図書の閲覧を許した。 |

図83『無刑録』

|

そうして完成した無刑録は、明治と昭和の初期、それぞれわが国の刑法の制定と改正が問題となった時に活字化され高く評価された。

東山の幽囚は二四年の長期にわたった。それは五代藩主伊達吉村が隠居する寛保三(一七四三)年、遺命として次の藩主伊達宗村に東山の処遇について書き送っていたためである。

つまり「宗村が家督となった祝いに芦幸七郎(東山)の恩赦を願い出る者があるだろうが、決して許してはならない。

芦は学文(学問)に勝れているから宗村に懇(ねんご)ろとなり、学問を好む者のうち志を寄せる者が多くなり国政に口をはさむようになる。

幸七郎には何の憎しみも持っていないが、他の罪人と違い国の害となる人物である。

赦免を願い出たのが重役だとしても重罪に処分せよ」というものであった。

東山の残したもの

藩主吉村は東山を学問的にすぐれた人物と認めながらも、国政の害になるとして罪科を与えなければならなかった。

また東山は吉村の処罰を受けながらその治世を讃えている。

東山が六二歳の時、石母田氏の移居先高清水への途中、油紙に包まれた龍のすきまから、罪人としてではあるが、掲げられていた制札を見た。

忠孝を専らにして義理を守り、礼儀正しく学問を励まし武芸を嗜(たしな)むべしという、吉村が享保年中に制定した条目であった。

これを見た東山は、吉村の考えが村々にいきわたっていることに感激し、このように忠孝の道を尽くし、忠臣孝子となりたい、どんなに愚昧(ぐまい)といわれようとも程朱の学を捨てられようかと吉村の治世をたたえて平伏したと述懐している。

程朱の学を学び修めた東山にとって、吉村の治世は理想を目指す世の中と映ったのであろうか。

高清水に着いた年の五月、東山は当時の仙台藩の学問について次のように記している。

「御国(仙台藩)は他邦とちがい代々程朱の学を講習され、伊藤仁斎、荻生徂徠(おぎゅうそらい)に学んだ儒者を召抱えることはない。

当時の儒役は田辺希賢、遊佐木斎(ゆさもくさい)、高橋玉斎など、みな程朱の学を行っていた。

下中(かちゅう、家臣)の学問所へもこの学者たちが出席して吟味するのが肝要となっていた」という。

東山は宝暦十一(一七六一)年三月二十一日、罪を許されて故郷渋民へ帰る。

同十二年には城下に出て徒弟教育勝手の沙汰をうけ、一関の藩主田村村隆(吉村の五男)は、仙台藩七代藩主重村へ礼状を送っている。

「英雄が埋もれているのは気の毒なことである。このたびの赦しによって国中学問する者が多くなるだろう」と慶びにあふれたものであった。

博覧強記、学識多才であった東山は妻招(しょう)や娘捉(さく)らの陰の力もあって多くの著作や記録を残した。

日記も残され、享保七年から安永五年まで途中欠けている部分があるが東山の日常を垣間みることができる。

儒学をもって世の中に仕えることを至上のものとし、その残した文章、逸話は東山の情熱的な生きざまを伝えている。

安永五(一七七六)年六月二日、八一歳の天寿を全うして東山は故郷渋民で亡くなった。

今、その地に東山を顕彰する芦東山先生記念館が建ち、その業績を広く知らせている。

2 建部清庵(たてべせいあん)

top

本草学者清庵

一関にすぎたるものは時の太鼓と建部清庵という言葉がのこる。

天下に時を知らせる大太鼓と清庵はこの町の誇りということだ。

清庵は本草学を究め、わが国の蘭医学の黎明期に欠くことのできない人物として挙げることができる。

建部清庵の名は由正、字(あざな)は元策、号(ごう)が清庵、寧静館ともよばれた。

一関藩(仙台藩の支藩)田村氏の侍医をしていた建部清庵元水の子として、正徳二(一七一二)年、一関の川小路で生まれた。

幼少時から聡明であったと伝える。

享保十五(一七三〇)年、一九歳となった清庵は上京し、小松寿哲に入門、三年間学問に励んだ。

いったん帰郷し、再度上京の上、医学修業を続けた。

元文五(一七四〇)年二九歳の時江戸より帰郷し、寛延元(一七四八)年父元水が没したため、清庵は三七歳で家督を継いだ。 |

図84 建部清庵

|

民間備荒録と備荒草木図

清庵の業績のうち、本草学をもとにした「民間備荒録(びこうろく)」の著作が良く知られている。

一関地方は寛延元(一七四八)年から大干ばつとなり、作物は熟さず、人々は飢えに苦しむことになる。

翌寛延二年は冷夏となって、さらに宝暦三(一七五三)年は凶作と水害も重なった。

同五年は五月から八月まで冷雨が降り、寒気は初冬のようであり、稲は成長せず穗は出ても棯らず枯れてしまった。

奥州一関は大飢饉となった。四四歳となっていた清庵は領民の苦しむありさまを見て「民間備荒録」を著した。

「民間備荒録」は、まず序文に「農は天下の本なり、本固ければ国安し」と農業が基本であることを記している。 |

図85 『民間備荒録』

|

桑、棗(なつめ)、柿、栗、油菜の種子を多く求め、肝煎りや組頭が平常心を尽くせばその年の豊凶にかかわらず国の利潤となり、どんな大凶年でも飢死の憂いがないと説く。

飢民の飢えに備えた「荒政(こうせい)要覧」、「救荒(きゅうこう)本草」、「大和本草」、「本草図」などを参照し、飢民救済に用いることのできる草根木皮について編集し、一関の肝入や組頭たちに配ったものである。

藩主田村村隆はその執筆を賞賛して、清庵を御目付格に任じた。「民間備荒録」は一六年後の明和八(一七七一)年に、清庵の子息たちが校訂して、江戸の須原屋市兵衛によって出版された。

出版後、六四歳となった清庵は、その功績によって一一〇石取りの御小姓頭格となった。

また同じく「備荒草木図」を著し、飢餓に備えて食べることのできる植物などについて、挿図を使い和名と方言を交えながらわかりやすく解説した。

清庵がこの世を去るのは天明二(一七八二)年七一歳であったが、翌三年には奥州一帯が大飢饉となって、仙台藩内の死者は六万七〇〇〇人に及んだ。

もとより一関は飢餓に見舞われ人々の困窮もはなはだしかった。

しかし飢民を救うための食べられる山木野草の数々を、わかりやすく書き記した清庵の著作によって救われた人々もたくさんいたのである。

この著作は清庵没後の天保四(一八三二)年に序文を杉田伯元、縁起を大槻玄沢、付言を杉田立卿(りゅうけい)が記して刊行された。

東山と清庵

清庵に大きな影響を与えたと思われる人物の一人に芦東山がいる。

仙台藩の儒学者芦東山が罪を許されて故郷に戻ったのは宝暦十一(一七六一)年のことである。

それ以降、清庵と東山は互いに何度か行き来している。宝暦十二年の東山の日記には、一関の清庵のもとを訪れる東山の姿があり、清庵は渋民の東山を訪ねていることが記される。

東山は郷土の生んだ大学者であり、清庵の一六歳年長であった。

どのようなことが話合われたかは不明だが、清庵と、自ら本草学を志したこともあり医学の道に詳しかった東山との交流は当然のことであったろう。

医学の先導者

清庵のもうひとつの業績に和蘭医学の先導者となったことが上げられる。

つまり、これより先の明和七(一七七〇)年清庵は、蘭方医学上の疑問に思うことを認めたあて名のない手紙を門人衣関甫賢(きぬどめほけん)に与えた。

これを有識の人物に尋ね、答えを持ち帰るのが衣関の仕事であった。

① オランダ医学に外科というのは見えるが、内科医というのはいないのだろうか。

② オランダ流というのは皆、膏薬油紙の類ばかりで腫物を療治するばかりなのは不審である。

婦人や小児の病がないのだろうか。また岡持ちや挟み箱持ちであっても長崎に一年ほどいれば、オランダ流直伝の外科医となって帰るのは心得がたい。

③ オランダ本草の書物があれば是非見たい。

④ オランダ医書も渡って来ているのだろうか。

今オランダ流といって秘蔵されているものは医者が著したものでなく通訳から聞き書きしたものである等など。

江戸は広いと言っても、以上のような質問に答えることのできる人物にめぐり会うことは難しく、ようやく杉田玄白による返書を得だのは二年後のことであった。

質問を受取った玄白は、「解体新書」の翻訳をしながら清庵あてに返事を書いている。

杉田玄白は小浜藩侍医、すでにわが国の蘭学を志す人々の中心となっていた。

前年より、前野良沢らと共に、江戸千住骨ヶ原で女囚の死体解剖に立会い、「ターヘルアナトミア」の翻訳に全力をあげていた。

この玄白らの翻訳書「解体新書」が刊行されるのは安永三(一七七四)年のことである。

清庵がもたらした質問状は、当時の医学の矛盾をつき、根本を質すものであった。

蘭方医学と漢方医学の違いを問合せ、内科外科のそれぞれの対応方法など、見識の高い内容であった。

玄白は東北の片田舎に、このような質問をする人物のいることに驚嘆し、以来深い盟友となったのである。

ていねいな答えと玄白の著作「解体約図」を贈られた清庵は、さらに安永二年四月九日、玄白に手紙を出しており、玄白からは同年十月十五日付けの返信が届いている。

互いに励ましあいながら今後の医療医学への研讚に勤める決意を示した二人の往復書状は、寛政七(一七九五)年、陸奥一関侍医清庵建部先生と、若狭小浜侍医鷧斎(いさい)杉田先生の問答書として上梓される、「和蘭医事問答」である。

この書は当時、門人中では、蘭学問答、あるいは瘍医問答の名で知られていたが、これを求めようとする学徒が多くなり、転写による誤りが目立つようになったため、和蘭医事問答と名を改め刊行された。

清庵の子由水(ゆうすい、亮策)、由甫(ゆうほ、伯元)が相談の上校訂し、上梓されたのである。

玄白と清庵の手紙のやりとりが機縁となり安永二(一七七三)年、清庵の息子由水は、三年間の江戸での修業に出た。

遊学先はもちろん杉田玄白のもとであり、由水の帰郷後、安永七年には再び由水の弟由甫が大槻元節(のち玄沢)と共に上京し玄白のもとに入門している。

この由甫が、子供のいなかった玄白から入嗣を懇請されている。

玄白の養子となった由甫は、杉田勤、伯元と称し、蘭医者としてよく杉田氏を嗣いだ。

由甫が入嗣後、玄白には実子立卿が生まれ、両人ともに蘭学をもって仕事とした。

わが国のオランダ医学の最先端を形作った清庵と玄白であったが、二人は互いに一度も会うことはなかった。

天明二(一七八二)年三月八日、玄白をして千載一遇の知己といわしめた清庵は、学究的態度を堅持し、進歩的精神で医学を修め七〇歳の生涯を終えた。

息子由水が三代目清庵となり、一関田村家の侍医として仕えた。

3 大槻玄沢 top

仙台藩医

わが国の蘭学史上、杉田玄白、前野良沢につぐ学者として挙げられるのが、仙台藩医の大槻玄沢である。

玄沢は宝暦七(一七五七)年九月二十八日、磐井川のほとりで一関藩医大槻玄梁の子として生まれた。

玄沢の名は茂質(しげかた)、字は子煥(しかん)、幼名を陽吉、平七郎といい、十三歳で元節(げんせつ)と改め、玄沢(げんたく)、磐水、芝蘭堂(しらんどう)とも号した。

明和六(一七六九)年一三歳の時、父玄梁と同じく一関の藩医建部清庵を師とし、医者への道を歩み始めた。

玄梁は清庵有作の『民間備荒録』の巻末に校正者として名を連ねており、清庵の弟子としてその教えの通り息子玄沢にも閇医学の探究に道を進ませたものであろう。

師清庵は小浜藩医杉田玄白と交流を持ち、当時脚光を浴びつつあった蘭医学について、その根本を問い、本草、漢方医学との違いを問い正して、互いに相手の学識の深いことを認め合う間柄であった。 |

図86 大槻玄沢

|

安永七(一七七八)年三月、玄沢は二二歳の時、清庵の子息由水(清庵、亮策)と共に江戸に登り、玄白の門人となる。

玄沢は師の指導のもと、外科医書である、「痬医新書」(文政八年刊)の翻訳助手となった。

期待以上の修熟ぶりを発揮した玄沢は、さらに当時蘭語の第一人者であった前野良沢のもとに入門、蘭学の勉強に励んだ。

仙台藩からの江戸修学期間を延長するのに力を与えたのは、仙台藩医工藤平助であり、以後二人は家族同様の交わりをしたという。

江戸での玄沢は「六物新志」「蘭学階梯」を著すなど、外国の文物を理解する基本書の翻訳を行った。

天明二(一七八二)年五月、帰郷して妻斎と結婚、八月には江戸邸勤番の命をうけた。

天明五年十一月には、唯一海外に開かれた長崎に赴き、翌年五月まで、異国の空気にふれ長崎通詞らと交流し蘭語修業に励んだ。

江戸にもどった玄沢は、仙台藩より食禄二五石を賜い仙台藩医として江戸詰めを命じられている。三〇歳であった。

私塾芝蘭堂(しらんどう)

玄沢が私塾を芝蘭堂と名づけ、広く全国の俊秀を集め教授することになったのは、天明八(一七八八)年頃からである。

大坂の橋本宗吉、伊勢の宇田川玄真、因幡(いなば)の稲村三伯、土浦の山村才助など、すぐれた塾生が全国から集まっだ。

この塾で画期的な行事「新元会」が行われたのは、寛政六年閏十一月十一日であった。

この日は太陽暦で一七九五年一月一日にあたるというので、玄沢は蘭学者を多勢家に招いて太陽暦の新年を祝う会を開いたのである。

この会は新元会ともオランダ正月ともよばれ、医学の父として尊敬されるギリシアの医者、ヒポクラテスの画像を掲げ祭ったという。

わが国が太陽暦を使うようになるのは、明治五(一八九二)年十二月三日のことであるから、八〇年も前の玄沢らの行動に進取の気象をみることができる。

これより先、玄沢は寛政六(一七九四)年四月、長崎に来航したオランダ商船の船長らと話しをする機会を得ている。

幕府御用の学者だけに与えられていた船長たちとの会談を、桂川甫周(ほしゅう)の社中である杉田玄白、前野良沢、森島中良、宇田川玄随と大槻玄沢の五人が許されている。

以後五年目ごとに六回のオランダ人との対話を行い、質問した記事は、玄沢によって「西賓対晤」(せいひんたいご)という一冊にまとめられた。

このように鎖国下の日本において海外の様子を知ることのできるのは、わずかに長崎からの情報であったが、世界事情は漂流者たちによってもたらされることも多かった。

大槻玄沢にも漂流民の話しをまとめた「環海異聞(かんかいいぶん)」一六巻がある。

寞政五(一七九三)年、仙台藩寒風沢(さぶさわ)の水主(かこ)津太夫らの乗った若宮丸が、暴風雨によってアリューシャン列島に漂着した。

漂民らは大陸を渡りモスクワでエカテリーナ女王と面会、のちインド洋経由で、日本に国交を求める使節レザノフと共に文化元(一八〇四)年帰国した。

その数奇な漂流談を聞き出し、自らの豊富な知識を駆使してまとめたのが玄沢であった。

藩医教育の意見書

その頃仙台藩では、藩政改革の一環として藩校養賢堂(ようけんどう)の改革に取組んでいた。

改革の中心に大槻宗家の大槻平泉がおり、玄沢はその手助けとして、文化七(一八一〇)年に藩医教育のための意見書「御医師育才呈案」を提出している。

養賢堂から医学の分野を独立させ医学校として建てるべきという意見を述べたもので、玄沢は国元の「御医師方」については一向不案内であるとしながらも、当時の医者たちの修業のようすや、弟子と師匠の関係などにも言及した興味深い内容を記している。

① 医書の講義は今まで養賢堂で行われてきたが、本堂を改築するついでに薬園の付属した医学館を新造されたい。

② 医者になるために時間と手当をもらって修業する「京学」は、単なる上方見物となっている。

③ 二〇~二五歳の医者は、毎年医案(医者の記す治病の成績)を書き、去年の病人人数帳改めをする。

しかし現今その家業改めがよく行われていない。

④ 医案はどのような科の医者でも書くようにさせたい。手業ばかりでなく書籍で学ぶことが必要である。

医術は生涯の業でこれで極りということはない。三〇歳以下の医師をひき立てる方法がこれである。

⑤ 四〇歳以上について家業不出精の者は減禄をする。家業替えもする。

出精の者は加増する。そうすれば油断なく仕事に励行ことになるだろう。

特に四〇歳前後の者は三、四年の僻地医療をすすめる。

医者のいない所で存分に手広く療治させてから帰仙させれば功者が出、教育も行われることになる。

⑥ これまで通りの仕方では用立つ医師は弟子か養子であり、実子が引きついでいるのは稀である。

⑦ 医学校の講義には御医師ばかりでなく、御一門衆の手医者、諸家中の医者、町在々の医者も出席できるようにする。

町医の優秀な者には講師もさせる。才量のある人物をうみ出すための方策である。

⑧ 薬園を付属させる理由は、医者にも薬物の真偽や性品を委しく知らせたいからである。

本草学は医師の中でも疎く扱われている。領内で産出しながら未利用の物産を用いて、国の大益をはかり、民の救済を行いたい。

医学館が独立し、蘭学も教授するという玄沢の理想が実現されるのは、文化十二(一八一五)年のことである。

改革成功の陰には堀田正敦(まさあつ)の助力があった。

正敦は伊達周宗が、寛政八(一七九六)年、わずか生後六ヵ月で九代藩主となるや、幼稚な藩主を補佐するため選ばれて後見職についていた。

正敦は六代藩主宗村の六男で江州堅田(かただ)の堀田氏(のち下野(しもつけ)国佐野)をつぎ、寛政二年幕府の参政となって以来四三年の長期間、幕府の文教施策の中心人物であった。

また正敦は昌平黌(しょうへいこう)の学制を改革し、「寛政重修諸家譜」編さんの総裁をつとめ、文化四(一八〇七)年のロシア南下の時は自ら蝦夷地に赴くなどしている。

その正敦と玄沢は緊密な関係を結んでおり、その子正衡(まさひら)は玄沢の肖像画を描いている。

蘭学者として 文化八(一八一一)年、幕府より天文台に出仕して「和蘭書籍和解御用」を務めよという命令が玄沢に出された。

幕府公認のもとにオランダ語の邦訳を進めるという仕事であり、フランス人ショメール著「百科辞書」の蘭訳版を、長崎通詞の馬場佐十郎が中心となって、宇田川玄真、それに玄沢が加わり邦訳した。

その後も杉田立卿、玄沢の長男大槻玄幹、小関三英、湊長安、玄沢の門人などゆかりの人々が関り、弘化二(一八四五)年まで続いた。

訳者の多くが医者であったために、訳出された項目は医学、薬品に関するものが多い。

「厚生新編」と名づけられたが公刊されず、要路の閲覧が行われたのみであった。

仙台藩には「生計纂要」の名で「厚生新編」七〇巻のうちの三四巻までが送られ、宮城県図書館に現存する。

玄沢から藩庫に送られたものという。玄沢はこの訳述にとりかかって以後二〇年間、その死の直前までこの仕事にうちこんでいた。

文化九(一八二一)年八月、玄沢は十代藩主伊達斉宗の供をして故郷へ帰ってきている。

五六歳の玄沢はこの年三月仙台藩番頭格となり、蘭学者としては異例の俸禄三〇〇石を賜っている。

幕府御用を勤めながら玄沢は、江戸勤番の仙台藩医でもあった。

藩医として江戸藩邸内に住むことと一日交代の当番につくことが決まりであったが、玄沢は邸外に居を構え、当番を免除されて自宅待機を許されるという破格の待遇であった。

杉田玄白が蘭学の芽ばえから翻訳の苦労、隆盛の喜びを語っている中で、大槻玄沢こそがこの事業を成就すると言っている。

玄沢は玄白の言う通り、「重訂解体新書」をはじめとする数多くの蘭書の翻訳をし、蘭医学の普及をはかった。

すでに長男玄幹は文政六(一八二三)年、父と同じく幕府天文台訳員に選ばれ、蛮書和解(ばんしょわげ)に従事し、次男磐渓(ばんけい)は、蘭文を適格な邦文にするための漢学者となるよう育てられていた。

文政十(一八二七)年三月晦日、玄沢は、蘭学が隆盛していくさまをみて七一歳の生涯を閉じた。

シーボルト事件のおきる前年のことであった。

4 高野 長英 top

長英とシーボルト

高野長英は文化元(一八〇四)年五月五日、仙台藩領内水沢(岩手県水沢市)で後藤実慶の三男として生まれた。

長英の実名は譲(ゆずる)、幼名を悦三郎といった。

はじめ卿斎と称したが、のち長英と改めた。号を瑞皐(ずいこう)という。

脱獄後は環海、暁夢楼(ぎょうむろう)主人、驚夢主人などの号を使い、伊藤瑞渓、高橋柳助などの名も用いた。

長英は一四歳の時、母美也の兄、高野玄斎の一人娘千越と結婚し、高野家の養子となった。玄斎は一関藩医建部清庵のもとで学んだ医者であった。

また杉田玄白の塾で大槻玄沢らと共に蘭学を学んでもいる。

一七歳となった長英は、兄直之進、従弟遠藤養林と共に江戸に医学の修業に出た。

長英は杉田伯元(建部清庵の息子由甫)をたすね、入門を果たしその家塾に通った。

さらに西洋内科を専門とする加賀藩医の吉田長淑(ちょうしゅく)の内弟子となることができた。

ここで西洋医学のための修業を積み、長淑にその才能を認められ長淑の一字をもらい長英と名を改めている。

長淑の塾で蘭文法を学びはじめた長英は、「蘭学は精密ニ面白きことども多くこれあり」とその魅力にとりつかれたように語学力を養っていった。

師長淑が四六歳で没したのは、文政七(一八二四)年八月十日であった。 |

図87 高野長英

|

長英は塾の維持に力を注ぎ、自らも師のかわりに病家をまわったり新訳書を輪講するなどしていたが、翌年長崎への遊学を決意する。

長崎出島のオランダ商館づきの医者シーボルトに師事しようと江戸を出発、文政八年十月二十七日付の養父玄斎あての手紙では、長崎の鳴滝というところのシーボルト塾に寄宿していると伝えている。

シーボルトはオランダの東インド当局の指示によって、日本人の西洋諸科研究に積極的に援助を与えることと、自身の日本研究という二つの目的をもって来日していた。

長英はシーボルト門下生の中でも特に優秀な学生であり、蘭語論文の数が門人中第一位の一三点であった。

学位論文「鯨および捕鯨について」でドクトルの称号を与えられるなどあしかけ四年、鳴滝塾でシーボルトのために翻訳をし、資料を集めた。

シーボルトが帰国しようとした時、事件がおきる。

文政十一(一八二八)年十月、国禁の書や物品が、帰国するシーボルトの荷物の中に見つかり関係者が処刑されたというシーボルト事件である。

長英はいち早く長崎を脱出、熊本、広島など各地に滞在しながら、江戸に居を移した。

二七歳の長英は天保元(一八三〇)年、麹町に開業し、家塾に医学の門人を集め指導した。

この間養父は五三歳で没し、郷里水沢で家を継ぐよう迫られていた長英は、学問修業を選んだ。千越との婚約を破談にし、自らは隠居しあらたに養子を迎えて高野家を継がせることにしたのである。

天保元年、学問に身をささける決心をしているとの手紙を出して、翌年には長英は脱藩の浪士となっていた。

士分を捨てて町医者となったのである。長英の蘭学を学ぶということは、「実利ありて、業とするところに利あればなり」ということにあった。

妻を迎えたのは三四歳の時、天保八(一八三七)年のことであった。

それまで、天保三年には「西説医原枢要」第一巻を刊行したり、天保七年には飢饉対策のため、馬鈴薯とそばの栽培をすすめた「二物考」を著すなどしながら町医を勤めた。

その間には江戸の開明的な人々渡辺崋山、小関三英などと知りあい刺激をうけている。

吉田塾の先輩小関三英は、出羽庄内の出身で、仙台藩が医学校を養賢堂から独立させ洋学をも教授しようとした時招いた医者であった。

のち江戸に出て天保三年には岸和田藩医となり、翌年からは幕府天文台訳員となっていた。

田原藩重役の渡辺崋山とは天保三年に知合い、彼のために蘭書翻訳に従事するようになった。

崋山四〇歳、長英二九歳であった。

蛮社の獄

長英の人生を大きく変えるできごとが起きたのは天保十(一八三九)年五月十四日のこと、蛮社の獄の始りである。

文化元(一八〇四)年以降、ロシア使節レザノフが来日して以来、わが国の鎖国政策をおひやかし、開国を求める声が相次ぎ、イギリスがさらにわが国を訪れていた。

海外諸国の地誌や実状に詳しく、正しく知識を認識しようとしていた人々が危機感を持って集まっだのが尚歯会(しょうしかい)であり、崋山を中心として、長英、三英もその一員であった。

蛮社の獄は、新しい思想をもった人々への特に林述斎の次男、目付鳥居耀蔵(とりいようぞう)の反感からおきたという。

英船(実は米船)モリソン号の来航に際し、幕府は「異国船打払令」を発布して排除しようとした。

これに対し、長英は「夢物語」を著し、崋山は「慎機論」を著した。

これが幕政批判ととらえられ、処罰されたのである。

これによって崋山は在所蟄居となり、三英は逮捕を待たずに自刃、長英は四日後に自首して永牢(無期禁固)を命じられた。

結局崋山は二年後、藩主に罪の及ぶのをおそれ白刃して果てる。四九歳であった。

小伝馬町の百姓牢に入った長英は、入牢一年ほどで名主につぐ添後となった。

天保十二(一八四一)年正月には名主に昇格、新入りの囚人が持ってくる隠し金を手に入れ、脱獄時にはかなりの額を持っていたとされる。

長英は機会を求めては出獄運動を行い、獄中から「蛮社遭厄小史」を著して無実を訴えた。

また新たに翻訳をしたいと願っているが、政治犯に対する罰は容易に許されず、小伝馬町の牢にあること五年余りに及んだ。

ついに弘化元(一八四四)年六月二十九日、長英は牢に放火をさせ、臨時に釈放される切放しの処置を計画し脱獄をはかるのである。

長英は期日を過ぎても帰牢しなかった。その後の足取りは不明であるが、ただ仙台藩出身の医者大槻俊斎(おおつきしゅんさい)宅に立寄ったことが知られている。

俊斎は桃生(ものう)郡赤倉に文化元(一八〇四)年誕生、長英と同年である。いったん沸谷氏の養子となるが破談とし、長英より一年遅れて江戸に上り苦学するなど、俊斎と長英はよく似た境遇であった。

しかし、シーボルトの去った後の長崎に学び、緒方洪庵、手塚良仙と親戚となり、長沼藩医となろうとして順調な医業を続けていた俊斎にとって、長英の訪問は「不慮の災禍」であったようである。

俊斎は崋山と長英が獄につながれた翌日、これで二人とは今生の別れと思い知人にもそう告げている。

しかし、思いがけず脱獄した長英が訪れた。

その長英に刀と衣服を与え逃した責を問われ、三年間の猶予で長英の行方を捜索するよう俊斎は命じられている。

三年の間に長英を探すことになっていた大槻俊斎は、結局見つけられず弘化三年四月十八日、町奉行所へ呼出され、長英を逃した罪で五〇日間の閉門を命じられている。

この時、俊斎は長英の一件はこれですべて埒明(らちあ)きになったと安堵した手紙をのこしている。

その頃、当の長英は江戸の真中で診療を行っており、江戸に潜伏中、数々の翻訳も行っている。

三兵答古知幾(三兵タクチーキ)はプロシヤの将校の著した軍書の蘭訳版を邦訳したものである。

当時田原談医の鈴木春山が翻訳をはじめていたが、弘化三(一八四六)年五月十日に没したため手助けをしていた長英が完成させ、のち二〇巻一五冊の刊本となった。

さらに宇和島藩主伊達宗城(むねなり)と知合い、その後長久は宇和島で過ごすことになる。

アヘン戦争の終結後、海外事情は緊迫の度を強め、豊後(ぶんご)水道に面した宇和島藩では、軍備の近代化に乗出していた。

高島流砲術を擁護し、高島秋帆が逮捕されるとその没収された蘭書を翻訳する人物として、天下のおたずね物の長英に白羽の矢をあてたのである。

嘉永元(一八四八)年四月二日、長英は宇和島に到着し、四人扶持をあてがわれ、兵書の翻訳をすればその翻訳料が与えられた。

宇和島滞在中の七ヵ月の間に「磁家必読」をはじめとする三二冊の訳書を著している。

長英が宇和島を出るのは嘉永二(一八四九)年正月のことである。

潜伏が幕府に知られたという情報のもと、あわただしく宇和島を離れ広島、名古屋をへて江戸に戻った。

江戸での長英は嘉永三年七月から、沢三伯の名で医業を営むことで生活せざるを得なくなる。薬品で顔を変えて診療にあたったと伝えるが、三ヵ月後の十月晦日、幕府の捕吏におそわれて自刃、四七歳の生涯を閉じた。

わが国が鎖国を廃し、長英がめざしたように世界の中でその役割をはたすようになるのにはまだまだ時間が必要であった。

5 後藤新平 top

近代都市計画への関心

仙台藩一門の重臣に仕える家中の子として水沢に生まれた後藤新平(一八五七~一九二九)は、晩年に近い一九二〇(大正九)年に東京市長に就任し、「八億円計画」とよばれる本格的な東京の都市計画を立案した。

一五年もかかる「帝都」近代化計画の大規模さは当時の人々の常識を超え、彼は「大風呂敷」という愛称まで頂戴することになった。

一九二三年の関東大震災直後に発足した第二次山本権兵衛内閣の内務大臣に任じられ、帝都復興院総裁を兼務した彼は、東京復興計画をおし進めようとした。

しかし、虎の門事件で内閣総辞職となり、意図は挫折して、利害がからか地主や政治家・官僚たちの反対をうけて不徹底な復旧にとどまってしまうことになるのだが、その理念が及ぼした影響力は大きく、日本の近代都市計画史を語るうえで欠くことのできない存在になっている。

その一つの理由は、彼の生涯のすぐれた評伝である鶴見祐輔『後藤新平』に述べられているように、彼が寺内正毅内閣(一九一六~一八)の内務大臣として、都市計画調査会発足にかかわったからだと考えられている。 |

図88 後藤新平

|

この調査会は、近代日本最初の都市計画法規である都市計画法と市街地建築物法(一九一九年制定)をつくる中心になったが、これらの法規は、日本全国の主要な指定都市に適用され、幹線道路網の設定を中心に交通運輸・上下水道などの施設・公園環境その他の総合的な社会資本の充実を企図したもので、資本主義展開の下支えを強化するための都市整備を推進する原動力になったものである。

また、さらにさかのぼって、彼が一八九八(明治三十一)年、台湾総督府民政局長(のち民政長官)となり、一九〇六年には南満州鉄道株式会社(満鉄)の初代総裁に就任して、植民地経営に手腕をふるった経験に注目して、都市計画への関心を生んだという見方もある。

しかし、その関心の根源をたずねていくと、尾崎耕司氏が指摘されるように(「後藤新平の衛生国家思想について」『ヒストリア』153号)、愛知県病院長や内務省衛生局長として活動していた新平の中に、すでに国家の問題として都市問題や衛生政策を考える強い関心が生まれ育成されていたことが知られるのである。

帝国官僚として 「貴兄は所謂、口も八丁、手も八丁」とは、若いころの後藤新平を評した先輩石黒忠座(陸軍医官)の言であるが、才気あふれる彼の人物をよく伝えている。

郷土が生んだ蘭学の先駆者高野長英の親戚にあたる新平は、後述するように、一介の医師から出発して内務省衛生局に奉職し帝国官僚の道を歩き始めた。

台湾・満州の植民地経営で評価をあげたのち、第二次・第三次桂太郎内閣の逓信大臣(鉄道院総裁・拓殖劼副総裁を兼任)として入閣、閣僚級の政治家となったのであるが、一般にその業績がよく知られているのは、やはり台湾や満州での植民地統治であり、評価が分かれる点があることは否めない。

台湾では、前任の台湾総督樺山資紀(かばやますけのり)・桂太郎・乃木希典がみるべき成果をあげえずに終ったあとをつぎ、総督になった児玉源太郎(日露戦争参謀)に抜擢されて民政局長に就く。

強圧的な方法を避けながら阿片をしだいに禁止する手法をとるなどして台湾民衆の抵抗をおさえ、反日運動の指導者層だった地方有力者をとりこんで土地調査事業を遂行し、砂糖や樟脳の産業開発と専売制度の実施をすすめ、鉄道事業、台北の都市建設に実効をあげて、植民地統治の基礎をかためた。

巨大な複合的国策企業である満鉄の基盤を築いた彼は、大連築港や沿線各都市の整備とその近代化をおし進めると共に、工科大学や医科大学を開設し、各方面の秀才を結集した頭脳集団として有名な満鉄調査部の前身になる東亜経済調査局を設置した。

彼が主張する「文装的武備」を実現するための「文事的施設」の充実である。

彼の真骨頂は、ときに人を驚かす壮大な企画力と、その背後にある合理的な思考にあったといわれる。

歴史家信夫清三郎が彼に「科学的政治家」という形容を冠したのもこのような特性によるのであろう。

多くの論策を書き残しているのも彼の性向を示す一つの特徴であった。

衛生と都市問題

いわゆる帝国主義の段階にはいる資本主義発展にふさわしい都市構造の創出という課題、これを新平が描想しはじめたのは、内務省衛生局長の時代である。

福島県須賀川(すかがわ)の医学校を卒業して愛知県病院に雇われ、一八八〇(明治十三)年には病院長となり、翌年、岐阜で暴漢に襲われた板垣退助を診察する挿話を残した新平は、一八八三年内務省衛生局技師になると、全国主要都市の上下水道改修を建白している。

一八九〇年、ドイツ留学、二年後帰国すると局長に昇任するが、旧大名相馬家のお家騷動に連座して失職した。

しかし、一八九五年には日清戦争帰還兵のコレラ検疫に当たり、水際防止作戦を指揮して持ち前の才幹を発揮、衛生局長に復帰している。

この局長時代、彼は首相の伊藤博文にあてて衛生の観点から論じた都市問題を建言した。汚物処理、河川汚濁の解決などのほかに、後の工場法の規定を連想させるような労働時間・労働環境問題と工業衛生の問題を提起し、救貧院(きゅひいん)の設置や労工疾病保険制度の必要を説くなどしたものである。

新平はこれを来るべき社会問題の激化と社会主義運動の台頭に、前もって対処するための社会政策として位置づけ、「国家百年の長計」として強調した。

衛生の概念は、資本主義的生産の中核となる都市の機能を高めるための改造にとどまらず、国家の根幹をささえる社会政策の骨格を備えるものになっていたのである。

ドイツ留学の経験をふまえた帝国官僚の鋭い感性は、時代が先取りすべき問題が何であるかを的確にとらえていた、ということができるであろう。

奥州道中の小城下から

奥州道中の宿駅である水沢は、仙台藩一門の重臣伊達氏が要害を構え、家中の侍屋敷が軒を連ねる小城下風の町場であった。

水沢の伊達氏は鎌倉時代以来の名門留守氏の子孫で一万六〇〇〇石を領していた。

新平は、この質朴な家中屋敷の一軒に生をうけた。

戊辰戦争の敗戦時に明治政府の直轄地に編入された水沢は、版籍奉還後には胆沢県庁の所在地になった。

権知事は仙台藩の親戚筋にあたる宇和島藩出身の武田敬孝、大参事の安場(やすば)保和と少参事野田豁通(ひろみち)は熊本藩士で、胆沢県は民政をめぐってしばしば中央政府の方針と対立した。

対立の原因は、県が現地の事情を優先し公租・雜税政策などの緩和を政府に求めたことにある。 |

図89 水沢宿の面影(大正期)

|

このような雰囲気が濃厚であった胆沢県庁に少年新平は給仕に選ばれて勤務したが、安場やその委託をうけた権少属岡田(のち阿川と改姓)光裕付きの書生でもあった。

安場に代わって赴任した熊本藩士の嘉悦氏房(かえつうじふさ)の上京に際して、明治四(一八七一)年、新平は上京した。

新平は、いったん帰郷したものの、安場が福島県県令として赴任したため、阿川の新任地になっていた福島県須賀川の医学校に入学し、その学費援助をうけながらの医学修業が始まる。

医学校を卒業した新平は、一八七六(明治九)年、安場県令や阿川が県官として転任していた愛知県立の病院に移る。

のち、新平は安場の娘和子と結婚した。このような縁故関係は当時の人脈形成の一つの典型ともみられよう。

戊辰戦争の敗北によって家中の武士たちは帰農を強制的に命じられ、刀を帯びることも禁じられた。

それは屈辱の歴史として認識されたが、その意識は発奮の土壌ともなる。

客観的にみれば、少年たちにとっては身分や社会のしがらみから脱出し、奥州道中や北上川舟運を通し、より広い世界に歩みだす契機を提供してくれる結果になった。

熊本閥の人脈が開いてくれた郷関の向こうへ、少年の日の行平が踏み出した第一歩は、刻苦勉励の修学時代をへて官僚の道へ通じ、遥か海外へ伸び、やがて近代日本国家体制の構築・拡充の担い手として、中央政局に重要な役割を演じる道に通じていたのである。

6 斎滕実と高橋是清 top

二・二六事件の凶弾に倒れた二人

一九三六(昭和十一)年二月二十六日早朝五時頃、皇道派陸軍青年将校たちは、下士官・兵約一四〇〇名を率いて蜂起した。

日本近代史上最大の軍事クーデタとして知られる二・二六事件である。この朝、彼らの乱射する銃弾、軍刀の下に殺害された「重臣」の中に、内大臣斎藤実(まこと)と大蔵大臣高橋是清(これきよ)がいた。

二人は旧仙台藩士の家系につながり、政治の世界でも奇しき縁を持った。

斎藤実(一八五八~一九三六)は、後藤新平と同じ水沢の家中の子として生まれた。

一歳遅れの竹馬(ちくば)の友である。 |

図90 斎藤実

|

図91 高橋是清

|

幼名を富五郎といい、維新後、胆沢県の少参事野田豁通の書生となり、県庁の給仕に採用され、同県人参事立悦氏房の免官帰京に同行して上京した。

新平と同様の体験を経ているのである。

北上川の舟運で石巻へ下ったのち、海路上京する嘉悦らと別れ、県官の一人だった今村幸成に伴って陸路を仙台に出、奥州道中の白河から鬼怒川の阿久津河岸に出て舟に乗り、利根川経由で東京に至っている。

舟運ルートの旅であった。

上京後は、水沢県(胆沢県を改称)東京出張所の世話になりながら海軍兵学寮に入学し、武官への道を歩きだす(『子爵斎藤実伝』)。

高橋是清(一八五四~一九三六)は、幕府のお抱え絵師であった川村家の庶子として生まれ、仙台藩の江戸定詰足軽であった高橋家の養子となった。

幼名を和喜次といい、福沢諭古などと親交のあった藩の江戸公義使(留守居役)大童信太夫に選ばれて横浜に派遣され、ヘボン夫人やバラー夫人について英語の勉強を始めていた。

慶応三(一八六七)年、藩の留学生として渡米するが、手続きの不備から苦境に陥り、維新の内乱で仙台藩の援助もなく、翌年十二月、明治政権下の日本にようやく帰国する。

サンフランシスコで接触のあった森有礼(もりありとも)の書生となり、大学南校に入学、文部省や農商務省の官僚へ進んでいった(「高橋是清自伝」、大島清『高橋是清』)。

閣僚・首相への道

海軍からアメリカ留学に派遣され、米国公使館付きの武官を経た後、海軍の出世コースを順調に昇ってきた斎藤実は、一九〇六(明治三十九)年、第一次西園寺公望内閣の海軍大臣となった。

以後、桂太郎と西園寺が交互に政権を担当した桂園(けいえん)時代九年間の海軍大臣であった。

第二次・第三次桂内閣では旧友後藤新平も逓信大臣として入閣している。

一方、高橋是清は、農商務省特許局長から転じてペルーの銀山経営に失敗した後、日本銀行・横浜正金銀行をへて日銀副総裁となり、日露戦争に際する外債募集に成功して日銀総裁に就任した。

一九一三(大正二)年に成立した山本権兵衛内閣に、高橋是清は大蔵大臣として入閣し、同時に斎藤実は海軍大臣として入閣したが、翌年、疑獄事件のシーメンス事件が起こり、責任をとって退いた。

山本内閣への入閣に際して高橋是清は政友会に入党していたが、一九一八年の政友会総裁原敬(はらたかし)による組閣は、政党内閣の成立ともいわれ、是清はその大蔵大臣になる。

斎藤実は朝鮮総督になって三・一独立運動後の朝鮮統治に当たる。

一九二七(昭和二)年にはジュネーブ軍縮会議全権委員をつとめ、枢密顧問官に任じられた後に、朝鮮総督に再任された。

総督時代はあわせて一〇年にも及んでいる。

この間、はじめに内閣総理大臣になったのは高橋是清の方である。

一九二一年、原敬が暗殺されると、是清は元老西園寺の強力な推薦をうけて後任の首相となった。

攻友会の総裁にもなったが、翌年、党内対立にもまれて内閣改造に失敗、総辞職した。

一九二四年、第二次護憲運動が起こると、子爵を返上し貴族院議員を辞任して、原敬の故郷であった盛岡市の選挙区から立候補し当選した。

加藤高明の護憲三派内閣の農商務大臣となるが、その翌年には田中義一に政友会総裁を譲り、野に下っている。

一九二七年の金融恐慌には田中義一首相の要請で大蔵大臣になり、モラトリアムなどの施策をとって切り抜けると四二日で辞任し、世人を驚かせた。

昭和大恐慌

しかし、なによりも高橋是清の仕事として有名なのは、世界大恐慌の深刻な影響と満州事変を引起こした軍部の台頭の中で、政友会犬養毅内閣の大蔵大臣として着手したいわゆる「高橋財政」政策である。

その翌年の一九三二年、五・一五事件が起こり、犬養首相が暗殺されると、政党への組閣大命は下らず、官僚・軍部・政党の勢力バランスをはかる「挙国一致内閣」がめざされた。

この内閣の総理大臣になったのが斎藤実であった。

恐慌によって大打撃をうけた国内経済、とりわけ子女の身売りまで現れた農村疲弊を救済するための「時局匡救(きょうきゅう)」と軍備拡張が、斎藤内閣の緊急の課題である。

高橋是清はその重要課題をにない、引続き大蔵大臣として積極財政をすすめた。

彼はまず、金輸出を再禁止して金本位制を停止し、実質上、管理通貨制度をとり、また低金利政策と財政投融資政策を展開することによって景気浮上をはかった。

特に、赤字公債を財源にして国家予算を膨脹させ、内務省と農林省の土木事業に投下して不況にあえぐ農村や都市に一時的な雇用機会をつくり(ただし三年間で打切)、日本銀行券の発行限度を一億二〇〇〇万円から一挙に一〇億円にひきあげ、赤字国債日銀引受けの方式をつくりだすなど、新しい財政経済政策を創出した。

こうした一連の政策で貿易の伸びや景気の回復を導いた。彼の財政経済政策については、現代資本主義の理論をつくったアメリカの経済学者ケインズの学説との近似性が論じられることがある(三和良一 「高橋財政期の経済政策」東京大学社会科学研究所編『ファシズム期の国家と社会』2)。

しかし、彼の経済政策は諸刃(もろは)の剣だったといわれる。

止まることを知らない軍部の軍備拡大要求に対して、彼は軍事費抑制策をとらざるをえなかった。

一九三四年、右翼団体国本社を結成した司法界の実力者平沼騏一郎(きいちろう)の暗躍が取り沙汰される帝人事件によって斎藤実内閣は倒れたが、満州国の承認や国際連盟脱退など、この間に日本の国際的孤立が深まっていた。

高橋是清は次の岡田啓介内閣の大蔵大臣として軍事費削減につとめ、青年将校の攻撃目標になる。

元々高橋内閣はワシントン会議にそって、海軍のみならず陸軍の軍縮を断行したことがあった。

そしてまた、恐慌対策の財政経済政策が破滅的な悪性インフレに陥ることを懸念する彼の政策が、皮肉にも軍部との対立を増幅した。

「挙国一致」と「時局匡救」の期待を背負った斎藤実と「だるま」の愛称でその無欲な人柄を大衆に愛された高橋是清の死は、アジア・太平洋地域に繰広げられた戦争と、その敗北へと歩み出していく大日本帝国の政治指導の葬送曲でもあった。

軍事費の際限なき増加は国家財政の破綻を招き、国民を狂気の戦時体制へと駆立てていくことになったのである。

四 陸前北部の歴史と日本史 top

奥羽の真境

一八七六(明治九)年、明治天皇の奥羽巡幸に供奉(ぐぶ)した官吏たちは、古川の宿駅を過ぎ築館(つきだて)の辺に来て「始めて奥羽真境に入りたる心地せり」(「奥羽御巡幸明細誌」)と語りあったという。

「野蛮極まるべし」と思っていた白河以北に「都雅(しゃれ)たる」宿駅が多く「意外の事なりと思ひしが」、ようやくここにいたって「屋舎袒悪、人面また醜陋(しゅうろう)、衆皆、奥羽の真境に入るとなす」(「東巡録」)と酷評の対象を発見して妙な安心感を覚えたらしい。

夕飯に出た鯉料理がうまかったので産地を質問したところ、「伊豆沼」との答えの「語音」が通ぜず、文字を書いてようやく通じて「噴飯」したことも「古川以北漸(ようや)く陋」(「随攣紀程」)の証拠とされた。

このように、明治の治世を担う為政者たちが、東北民衆の民俗性や生活・言語に対して蔑視の先入観を抱いていたらしいこと、そして彼らが陸前北部にそのような先入観にもとづく差別の境界線をひいていることに注目しておきたい。

すでに見てきたように、古代の大崎平野から胆沢にかかる陸前北部地帯は、北方世界の続縄文文化と南からの古墳文化の接点に位置し、水陸を通じて交流する南北双方の物資交換と人口移動を背景に交易の拠点としての集落を形成していたのであった。

歴史的に貴重な特性と見るべき地域性であろう。しかし、互いの文化を寒冷な風土のうえに吸収し融和させて独自の文化を醸成していた人々は、大和に誕生した国家によって「蝦夷」(えみし)とよばれ、辺境にある「化外の民」として位置づけられた。

『日本書紀』の編纂者たちは、国家支配の正統性を強調するために、神話的伝承の世界である景行天皇紀に登場する蝦夷の民を、国家の下に教化さるべき野獣さながらの未開人として描写し、その広大肥沃の地を「撃ちて取るべき」対象とした。蝦夷の地の国家への統合の歴史はこのような日本史として書きはじめられることになる。

北方世界との文化交流を背景にしてその独自な世界を築きあげた安倍氏や平泉藤原氏の歴史はもとより、その以後にも、この地域の政治史には、国家中枢を形づくる権力との間に対立と同化の契機が複雑に絡みあう、長い相剋の過程が伏流していたように考えられる。

本書に描かれたような社会の実態が地域の歴史であったにもかかわらず、「明治維新」による王政復古や皇国イデオロギーが新たな粧いをもって登場したとき、新しい国家形成の方法や理念をめぐって争い、その結果として維新の内乱に敗れた同盟諸藩の支配地たる奥羽、すなわち新地域概念としての東北は、明治の官僚たちによって、容易に皇化に従わない未開の民の地として、それゆえにまた殖産興業や開化を支えるべき新しい辺境として位置づけられたのである。

ドベ田と客土

一八八四(明治十七)年の近代貿易港の構築をめざした野蒜(のびる)築港の失敗は、東北を総花的産業開発のフロンティア視する政策の終息を告げるものであった。

軍事的意味と密接な関係を持ちながら進展した資本主義経済体制のもとに、仙台藩時代から江戸米市場で重要な役割を果たしてきたこの地域の産業は、主食の供給地帯としての米とこれを補助する輸出産業の原料である繭(まゆ)を主軸に発展することになった。

とりわけ、陸前北部は、年貢以外の余剰米を仙台藩が専売制下において公定価格で買上げる買米制度が、集中的に施行されていたほどの米作地帯である。

伊達氏の支配地に早くから入っていた仙台城下周辺やその南に位置する郡村にはない制度であった。

いわば占領軍である伊達氏の新たな転封地となった旧大崎・葛西領の歴史の一側面である。

いわゆる河内の世界は、米穀生産の中枢地帯として近世を生き、近代を生きることになったのである。

この地理的背景は、ほぼ北から南へ貫流する北上川と西の奥羽山地から流れ出る迫(はさま)川・江合川・鳴瀬川などが沼地や海抜の低い広大な湿地原を形成し、また北部でも北上山地や奥羽山地から流れ出る磐井川・北股川・胆沢川などが規模は狭まるものの、ほぼ同様の景観をつくっていたことにある。

平安末の保(ほ)の成立や近世期の北上川改修とこれに伴う大規模な野谷地とよばれる低湿地の新田開発は、近代にまで継続された重大な事業であった。

荒廃した耕地の再生を図る「起こし返し」は仙台藩の重要政策である。

開拓と荒廃のイタチごっこの光景が、この「奥の平野」で繰返し展開されてきたのであった。

いうまでもなく氾濫原の肥沃な土地がそのまま耕地になると考えるのは幻想である。

野谷地にはアシやマコモが根を張り表皮の薄い上の下には干せば燃える植物泥炭層が分厚く堆積している。

ここに開発された田に踏みこめば、田下駄を履いても腰や胸の深さまでドベ田(ドブ田)にもぐった(名生忠久ほか『名生家三代米作りの技と心』)。

水草の根を除去しドベ田を這う農作業は、いつか「うざね(うざに)はく」(ひどい難儀をして弱音を吐くこと、“憂さ音吐く”の意か)という方言について、この地域には“田下駄を履く”の意とする説を生み出しているほどに辛く激しい労働であった。

ドベ田の悪水は水田用水にはならない。何世紀にもわたり「水増し」(水害)と闘いながら用排水路を建設し、膨大な人の力によって山の土を切崩し投下する客土による安定耕地の造成が行われて、穀倉とよばれる黒々とした肥沃な耕土を実現したのである。

地域の歴史を生きた無数の人々の労働の結晶としての耕土は尊い宝である。この引返すことの困難な労苦の資産としての耕土の上に、近代経済社会は地主・小作制度を発展させ、地主王国を出現させ激しい小作争議を引き起こした。

その反面、この地域では水利をめぐる遠田・桃生二郡の諸村の争い(遠桃事件)をはじめ多くの紛争があるが、しばしばそれは自村の利害を守る地主(在村地主)と自作・小作農民の共闘の形をとる。

他村の大規模な地主(不在地主)の土地集積や耕地取上げに対して、小作人組合を作るとき在村地主層の中から指導的立場にたつ人が出る事情も、このような地域の特性を背景にしていることが多い。

牡鹿郡蛇田村(石巻市)の農家に生まれ、小作争議にかかわるなど人権派の闘士として活躍した布施辰治の記念碑には、彼自身の言葉を採って、

正しくして弱き者の為に

余を強がらしめよ

生きべくんば民衆と共に

死すべくんば民衆のために |

と刻まれている。地域の生出した土の匂いと強靭な精神の発露を感じさせる。

戦後の農地改革による小作地解放以後、はじめて穀倉地帯の単位面積当たり収量は全国水準を越え、寒冷地向きの品種改良の蓄積の上にササニシキを代表とする銘柄米を生み出した。

しかしその生産力が頂点に達した時、食糧増産政策は一転してその生産調整を名とする減反政策へ変化した。

そのために、辛苦の結晶である耕土はかってない逆境の中に置かれている。

北の文化的自負

山問地帯に目をむけると、そこには林業や狩猟や本地師たちの生業があり、鳴子こけしに代表される技術の伝承がある。

陸奥の金で名高い鉱業は、近代には鉛の細倉絋山のほかにはめだった企業はみられないが、近世期まで砂金や鉄鉱を追った坑跡を各地に残している。

また陸前北部の馬産地としての歴史は古く、前近代から駿馬たちの母なる大地であったが、明治三(一八七〇)年、兵部省が初めて購入した騎兵・砲兵用の軍馬四七頭は胆沢県の産馬であった(武市銀治郎『富国強馬――ウマからみた近代日本――』)。

御料馬となり明治天皇に愛された金華山号は玉造郡鬼首村の産である。

軍馬の歴史と産馬改良の歴史は不可分の関係にあるが、産牛馬改良組合活動の中心地の一つはこの地域にあった。

一方、太平洋に注ぐ諸河川では近代初期まで鮭などの漁猟が盛んであったし、金華山沖に出会う親潮と黒潮がもたらす豊かな海の漁場は、三陸沿岸を日本有数の水産地とし、気仙沼などの漁港を育て水産加工業をも発展させてきた。

近世には北限の塩田経営が行われ、近代には鮎川を拠点とする捕鯨業も展開したのである。

このように、実際としてはその生業に足場を置く人々の生活はむしろ多様であった。

東北を寒冷な低生産地としてとらえ、寒冷地に特殊な歴史過程として現れる米の凶作・飢饉や貧困を歴史を貫通する地域特性とし、その原因が住民の保守性や無気力さにあるとする東北後進地観は、特に一九〇五(明治三十八)年の大凶作や一九三二(昭和七)年、一九三四年の昭和凶荒を契機に世間に普及した観念である。

二〇世紀前期に工業化政策の地域的な格差がはっきりし、水稲単作化かますます進行する農業生産地域との所得格差が広がるにつれて、この観念は人々の心に深く浸透した。

この地に生まれた吉野作造や内ヶ崎作三郎・小山東助らの仲間が、その青春時代に東北をして日本のスコットランドたらしめようと誓いあい、父が明治初期に石巻県の官吏となり来往した内村鑑三は、フィンランドやカナダ・ノルウェー・スウェーデンを模範として、東北の人々に「物の欠乏を補ふに霊を以て」し、「民の心を耕す」ことによって、「霊を以て肉に勝つ」使命を担うことのできる資質を認め、その役割を期待していた(高橋富雄校訂『半谷清卉 将来の東北』)。

資本主義は自由競争の名の下に個々の人間の能力と責任を問い、固定的な身分割社会とは異なる社会原理をつくったが、その反面、与えられる機会や結果の格差・不平等を前提にし構造化することなしには成立つことができない。

彼らは資本主義社会のなかの東北の位置を敏感にとらえ、かつ北の大地に育まれた人格の果たすべき役割を自覚し自負していたのである。

現代の農林業や漁業に携わる人々の中にみられる意識や運動にも通じる心を、感じとることができるものであろう。

資本主義社会の未来にかかわるその問題は、方位は逆だが、今の世界の南北問題(それは地球規模の環境問題にも連動している)とも同質であって、現代日本の私たちすべてが解決の方法を考えなければならない課題にもなっている。

top

****************************************

|