|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(前半 後半) Ⅲ章(前半 後半) 付録

Ⅱ章 開拓のたどった道程(前半)

一 蝦夷地の農耕 top

1 擦文文化期の農耕

擦文(さつもん)土器と鉄器

北海道の考古学で考えられている文化期に擦文(さつもん)文化と名付けられる文化が広く分布した時期がある。

土器の表面に整形のために木片てこずった跡-擦文が残っていることが特徴となっている土器をともなう文化の時代である。

この土器は本州方面の土師器(はじき)の影響を受けているものとされ、早期の七世紀頃、道南地方から目立つようになり、しだいに広い地域に拡がり、九世紀末以降には道北、オホーツク沿岸地方に分布していたオホーツク文化の領域も融合していくようになりカラフト南部や、南千島にまで分布するようになる。

終末期は、十四世紀頃と考えられており、アイヌ文化につながっていくものとされている。 擦文土器にともなって出土し、この時期の文化の特徴を示すものに鉄器がある。 |

図11 擦文士器

|

鉄器の出土例の絶対数が非常に多いというのではないが、この時期の前の文化期である続縄文文化の時期にみられる鉄器の出土状況とは、かなり異なった様子がみられるようになる。

特定の有力者のもとに貴重な鉄器が少しずつ独占的に保有されているようにみられる出土状況ではなく、普通の住居址などで鉄器がみられ、二〇軒の集落地で、そのうちの九軒に鉄器がみられる、という例もある(浦幌町若月遺跡の例。宇田川洋『北海道の考古学』)。

鉄器は、鉄製品の形で、本州方面との交易などによって伝来していた。

製鉄技術の伝来にはいたっていなかったらしく、製鉄に関係する遺構はみられないが、擦文文化期の後半期には鉄製品の加工を行う技術が伝っていたようで、鉄加工炉のためのフイゴの先端部分である羽口が出土する例がいくつもみられる。

鉄滓や鍛造の時の剥片をともなう例もあって、鉄加工の技術の存在は間違いないもののようである。

鉄器は、刀、小刀、鏃(やじり)、鉤(かぎ)、釘(くぎ)、錐(きり)、管状鉄製品などのほか、U字型鍬先(くわさき)、鎌(かま)、斧のような農具にあたるものがみられる。

これらの鉄器がかなりの量で普及するようになり、擦文文化期に石器が、ほぼ姿を消すようになる。

石器としては、皮なめし用の小型の石器と砥石が残るだけという状態になってくるという(北海道開拓記念館編『北の古代史をさぐるI擦文文化』)。

擦文文化期の生業

擦文文化期の集落の立地は、比較的大きい河川の河口近く、あるいは、緩やかな流れの河川を交通路として利用できる河川沿いの低地や河岸段丘という条件のところである。

これは、河川をさかのぼってくるサケ、マス漁を中心とする漁拐が生業の中心だったことを示しているようである。

大量のサケ、マスの漁獲は、それを乾燥保存することで安定した食糧の確保となる。

サケ、マスの河川魚撈中心の地域は、焼畑農業地帯とくらべて勝るとも劣らない人口密度を持つという(北米大陸の例。佐々木局明『稲作以前』)。

サケ、マス漁の人口支持力は、安定した定住の集落を発展させたのである。

一方で擦文文化の生業中に狩猟の要素は薄い、という。

刺突の力の強い狩猟具にあたるものや、獲物の解体のための利器が目立たず、動物の遺存体もとても例が少ない。

狩猟、動物に関係する儀礼についての資料もほとんどみられない、とされている。

ただ、擦文文化期の後半期になると、集落がしだいに内陸部に目立つようになり、狩猟の要素をつよめてきているらしいこと、交易の発展が、交易のための商品――狩猟による生産物――を必要とする度を高めてきたと思われることなども指摘されている(藤本強『擦文文化』)。

先にふれた鉄器の中に明らかな農具が含まれていて、この時期に農耕が行われていたことをよく示している。

擦文文化の年代には、本州で平安海進期とよばれる温暖な気候条件だったのに対応して、オホーツク海進期とよばれる北海道の温暖期があった。

オホーツク文化の貝塚には、マガキ(産卵水温三二度C以上という)など温暖な水域の貝類がみられ、マガキの分布は、南カラフトの貝塚にまでちょんでいた。

この条件下に農耕が目立ってくるのである。

鉄製農具の出土が非常に多いというほどではないとされるが、また、小型の鉄製利器でつくる硬い木製農具による農耕も推定できないわけではなく(木製農具はまだ未発見)、農耕は魚撈による食糧確保を補う重要な意味をもっていたともみられる。

栽培植物としては、キビ、アワ、オオムギ、コムギ、ソバ、モロコシ、アズキ、シソ、アサ、ヒエ、ベニバナ、コメが遺跡から出土しており、コメは本州からの移入と思われるが、他のものは、北海道各地で栽培されていたものとみられている。

農耕技術は、本州から伝えられたものだけではなかった。

道央部以南では、本州の東北地方北部の出土例と似た細長い粒形のオオムギがみられるが道央部以北では、それとは形の異なるオオムギ――ロシア沿海地方の出土例と似た幅広の粒形のものが分布する、という。

オホーツク文化の地域に北から伝えられた農耕技術があって、擦文文化期に引継がれて、このオオムギなどの栽培が行われていたらしいのである。

海進期の海岸地帯には、河口部に、舟航に好都合な入江などがよく発達し、北・南からの人・物の交流も活発となった、と考えられ、農耕技術など新しい文化が、北海道でも従前にはみられなかった発達をみせたのである(前出『北の古代史をさぐる』)。

2 アイヌの農耕 top

アイヌ文化の様相

擦文文化期の諸要素をうけついできたと思われるアイヌ文化であるが(十四~五世紀の「内耳(ないじ)土器文化時代」がアイヌ文化の成立期とする考え方がある。宇田川洋『アイヌ考古学』)、その過渡的な経過を詳しく示す考古学的資料や遺跡は知られていない。

十八世紀以降になって、やや詳しいアイヌ社会の様子を伝える記録などがみられるようになって、具体的な文化要素も知られる。

漁撈、狩猟、採集が生業の中心で、サケ、マス、シカ、クマなどの獲物、ウバユリ、ギョウジャニンニクなどの採集植物が食料として利用されていた。

小規模で粗放な農耕は行われていたが、アワ、ヒエ、カブなどを家庭菜園という程度に、女性、老人が行っていたものだった。

スルク(矢毒)、マレク(突き鉤)など狩猟、漁撈の用具、技術がよく発達していたこと。

サケ、マス漁に有利な河川沿いに数戸程度の規模で安定的、定住的な集落がつくられていたこと。

イオマンテ(クマの霊おくりの儀式)やチェブカムイノミ(サケ漁の祈願)など狩猟、漁撈に関係する儀礼が祖先をまつる儀礼などとあわせて宗教的、精神的生活の重要な部分となっていたこと。

交易、特に和人との関係が重要で、動物の毛皮、干鮭などと鉄器類、繊維製品、漆器など祭祀用の用品、米、煙草などを交換して入手していたこと、等々である。

アイヌ社会のなかで農耕の比重は低いもので、アイヌ文化のうちで農耕に関係するものの影はうすい。

農業神のヌサコロカムイは、漁猟の神をまつる斎壇の左に添物(そえもの)のようにまつられるのだという(林善茂『アイヌの農耕文化』)。

アイヌ社会の農耕

擦文文化期の農具、農耕技術がアイヌ文化期に伝えられなかったとは考えられていない。

寛文三(一六六三)年に噴火した有珠山(うすざん)の火山灰に直接に覆われた、アイヌ民族の手によった畠跡が発見されており、それは畝(うね)と畝の間(中心から中心まで)が八〇~一一〇センチもあって、本格的な鍬(くわ)や鋤(すき)が使われていたことを示すのだ、という。

畠跡のそれぞれは十数センチの長さの畝が一〇本くらいという小さなものだが、台地、砂丘に広い範囲でひろがっていた(虻田町や伊達市の遺跡)。

その他、鉄製の鋤先や鎌を出土する遺跡もあって、のちの年代のアイヌ社会の農耕の様子とは異なり、鉄製農具で畝をもつ畠をつくり、アワ、ヒエなどを栽培する農耕が行われていたことが知られるのである(山田悟郎「中世および近世アイヌ文化期遺跡から出土した作物」)。

十八~九世紀の記録で知られるアイヌ農耕は次のようになる。

農耕は女性、老人の手で行われる。集落近辺の草木の間に一〇~五〇坪くらいの畠があちこちに点在する。

草を刈って焼いたあと、地面を平らにして種を蒔(ま)く。

上から土をかけることもなく、施肥はない。

除草にあたる作業の例もみられるが、播種(はしゅ)の後の手入れはほとんどない。

アワ、ヒエがつくられることが多く、収穫は、穗だけをつみとる。

農具としては、耕起用の鹿角(しかつの)や木叉(きまた)による掘具(シタップ)、草刈用および耕起用の鎌、穂刈り用の貝殻(テケヲツタセイコトク)が知られるくらいである(村上貞助『蝦夷生計図説』一八二三年など)。

非常に素朴な農耕に退化したようにみえるのであるが、その理由は和人との関係の深化にあった。

交易が拡大してきて、和人から入手する商品はアイヌ社会の必需品になってくる。

シャクシャインの戦いの翌年(一六七〇年)、クシロ、アッケシアイヌの代表はシラオイまで出てきて松前藩勢と交渉しているが、それは、交易の途絶で米がなくて困っている、二〇〇俵ほどわけてほしい、というものであった(「寛文拾年狄蜂起(えぞほうき)集書」)。

江戸幕府が直領として蝦夷地を管理していた年代に、アイヌ向けの米の必要量を概算した史料がある。

それによるとアイヌ人口二万三七六七人、一人一日三合の見積りで、一年の必要量を二万五六六八石余としている(「丙辰雑綴」文化五〈一八〇八〉年回米取調。この通りに提供されたかどうかは不明)。

アイヌ社会における米の必要度の高さが示されている史料である。

金属器、繊維製品、酒、煙草などの需要も大きく、それに対応して提供するための商品生産の活動として狩猟、漁撈の発展が重要であり、農耕は、交易による農産物入手の途があるので、重要度を低くしていった、と考えられる。

さらに、和人商人が瑕夷地各地で場所請負制下に漁業生産を本格化するようになる(アイヌ労働力による漁業経営は十八世紀の前半期には始まっている)とアイヌ労働力の使用が、しだいに酷使の状況になる。

アイヌの人々の自家稼業が困難になってくるなかで、農耕は特に困難となる。

農産物の自給が盛んでは、農産物提供の商売に障るので、農具などの提供がとどめられてしまうのである。

こうしてアイヌ社会の農耕は退化した形となるが、地域によっては、アイヌの人々が農耕にとりくむ度合がかなり高かったということにも注意が必要である。

安政五(一八五八)年に蝦夷地を踏査(とうさ)した松浦武四郎は、日高(ひだか)の沙流川(さるがわ)流域を見て「ところせくはたものうえてえみしらもわが日の本の光こふらむ(ところ狭ましと畑作をしているアイヌの人々は日本風を望んでいるらしい)」とうたったり、「実に蝦夷地第一の土地」といい「其風大に内地のさまに似たり」とみていた(『多気志楼蝦夷日誌集』第三)。

一八八二(明治十五)年、まだ和人の入植のなかった沙流(さる)郡でアイヌ戸口三六三戸、一五八一人(一戸平均四・四人)の頃一二一町歩ほどの耕地で播種がされていた(『平取(ひらとり)町百年史』)。

一戸当り三反歩ほどであるが、一ヵ年三反歩の稗をつくれば五人家族の一年分の食糧が得られる(『平取外八箇村史』)ともいわれていたのをみると、この地域では、農耕で食糧自給ができたようにみえる。

明治期になって急に農耕が盛んになったのではなく、この地域に長くアイヌ社会の農耕が根づいていたことを思わせるのである。 |

図12 松浦武四郎

|

二 松前・蝦夷地の漁業と北前船 top

1 「しょっぱい川」の往返

海峡を越える出稼ぎ

十五世紀には、コシャマインの大勢力と抗争した館主たちが道南に館を構えていた。

この抗争(コシャマインの戦い。一四五七年)に辛うじて勢力を温存した館主のなかから、のちの松前藩をつくりあげていく政治勢力も現れるのであるが、この館は武将の一党が堀をめぐらし城砦を構えている性質のもので、ここを拠点として渡来する和人漁民や商人、そしてアイヌの人々との関係-漁業、交易、そして時に抗争-を律して勢力を張っているもので、一般の漁民、農民などが一定の生業をもって定住する性質の集落ではなかった。

十六世紀初め頃の箱館(はこだて)では、盛んな頃には海岸に家々が並び、若狭(わかさ)からの商船が毎年三回ずつ渡来した、と伝えられていた(「新羅之記録」)ほどであるから、本州から渡来する和人がかなりあったことは知られる。 |

図13 白神崎眺望之図(『三航蝦夷日誌』より)

(右上に青森のホロ月海岸が津軽海峡を挟んで描かれている)

|

しかし、定住の集落が形成されていたのかは定かではない。

下湯(しもゆ)の川村(かわむら)には十五世紀末に南部からの移住者があって村の基礎となったが、それまでは、漁業や農業のための渡来するが、漁獲、収穫のあとは南部へ戻るという出稼ぎの形の渡来が繰返されていた、という伝承がある。

十七世紀中頃まで漁場が開かれていたという伝承のある銭亀沢(ぜにかめざわ)村根崎で同様に定住者の集落以前の出稼ぎ漁の様子が伝えられている(『松前町史』通説編第一巻上)。

米作が無理な農業、漁獲物の商品化が困難な漁業での定住はなかなかすすまなかったらしいが、アイヌ勢力との抗争が一段落する年代になると、砂金掘りや檜山(ひやま)稼ぎのような仕事も盛んになり、十六世紀末~十七世紀初め頃は、定住集落の草創が目立つ時期であった(同前)。

北奥羽で飢饉などの困難が増すと移住者が目立つようになるという現象も、近世の初期からみられた。

シャクシャインの戦いの翌年(一六七〇年)、まだ戦乱の余波で商船の渡来も少なく、食糧事情もよくない松前へ、南部から多数の「百姓共妻子引連」て移ってきた。

松前は狭い所に人口が多い、移住者が増えては米価もあがって困るので帰国するようにとさとしても、南部の百姓たちは、ここで生活できなくて死んでしまうにしても、帰国して法に触れたとして処罰されるのと変わりないことだ、ぜひ、ここに置いてほしい、というのであった。

やむを得ず、米や金をあたえて西在の村に百姓として居付くことを認めることとなった(「寛文拾年蝦夷蜂起集書」)。

寛文年代(一六六一~七三)の奥羽は不作が目立ち、寛文八(一六六八)年は飢饉の状態であった(「会津家世実紀」『年表日本史4』所引)。

生活の困難な北東北の地域から亡命の流民のように移住してくる人々は、松前・蝦夷地の厳しさにも耐えて定住するようになるのであった。

海峡(「しょっぱい川」)を往復しての出稼ぎを繰返すなかで、松前・蝦夷地の事情もわかってくるし、和人優位の政治情勢の動きは、アイヌ居住地域を狭めながら和人の定住地域を拡げていく力となった。

清部村(現在の松前町のうち)は「多数ノ蝦夷」が集落をなしていたが、津軽・南部の人が、炭焼き、砂金掘りなどをしながら定住するようになり、二〇~三〇戸にもなってくると「蝦夷ハ漸次俗ニ云フ「あいぬの沼」ニ退去」していった、との伝承がある(前出『松前町史』)。

鰊漁の盛況と和人人口の増大

『津軽一統志』(一六六九年)があげる和人地の村落は西在で四四ヵ所、東在で二五ヵ所であったが、「松前嶋郷帳」(一七〇〇年)では、西在四四ヵ所、東在三七ヵ所と合計の集落数で一二ヵ所増えている。

人口では和人の総数を『津軽一統志』では一万四〇〇〇~五〇〇〇人としていたが「福山秘府」(戸籍人数之巻)の元禄十四(一七〇一)年では二万八六人となっている。

東在の木古内(きこない)以東で集落が増えているほか西在でも集落数は同数であるが、はっきりした変化があった。

松前~上ノ国の間で集落数が減少し、江差以北で増加しているのである。

とってう(戸長川)、つま内(妻内川)、ひたこい(二越内)などで集落がなくなっており、江差近在のつばな村、とよべ内村などが増えている。

鮭漁に依拠したと考えられる川口に立地する集落にかわって、江差近在の鰊漁に生活基盤をおくかたちの集落が目立ってきたことになるのである。

『津軽一統志』に「ゑさしと申所へにしん取に松前中より参候」とか「ゑさしににしん取に参候へは自他共に鯡(にしん)七束半宛出候」とみられるように、江差近在は鰊漁場として重要だったのである。

この鮫漁に近江商人の前貸しという形での投資が活発となる。近江商人の鰊漁への投資がいつ頃から本格化するのか正確には不明であるが、正徳年代(一七一一~一六)には、鯡荷所という形で近江商人の手による鰊類の移出が本格的になっていることが知られるので(西川傳右衛門家文書『正徳二年 松前組中算用帳』)、十七世紀末の元禄年代(一六八八~一七〇四)には近江商人の資金力の影響もあって、鰊漁の発展が目立ってきていたと思われ、その頃の和人人口の増大や集落分布の変動にもそのことが現れているのであろう。

2 「場所」への道 top

商場の変質――場所へ

農業に経済基盤をおく知行地を家臣に宛行(あてが)うことができない松前藩では、対アイヌ交易権を知行として宛行っていた。

特定の地域のアイヌの人々と交易をおこない、その利益が家臣の収入となるのである。

近世以前から対アイヌ交易は、アイヌ側が松前城下など和人の拠点へ出てきて行うものであったが、寛文年代(一六六一~七二)までに和人が蝦夷地の各地へ出向いて行うかたちに変えられた。

その交易の拠点が、商場(あきないば)とよばれる。

特定の商場に、特定の和人が訪れて行う交易以外が認められない体制は、和人優位の取引をすすめやすくした。

二斗入の米俵を七~八升大に小さくしても一俵=干鮭五束の交換比率での取引を強制することなどが行われたのであった。

アイヌ側の不満は、シャクシャインの戦い(一六六九年)を引起すほどのものとなった。

しかし、アイヌ側にとっても対和人交易は必需のものとなっていたし、シャクシャインも鉄砲とだまし討ちに敗れる形となっだので、商場交易が常態となった。

商場は、その地域を代表するアイヌ首長の拠点に設定され、訪れる和人を相手に物々交換の交易を行う地点を意味していた。

その地域のアイヌの人々が、この地点に集まってきて、首長の指揮のもとで交易を行うのである。

この商場交易は享保年代(一七一六~三六)に変質しはじめる。

「商人船に運上取、其場所相渡し申も有之」-商場の交易権を商人に渡し、かわりに知行主は運上金を受取る、という状態が享保年代の初め頃からみられたのである(「松前蝦夷記」)。

蝦夷地の「出物」が少なくなって、「捐毛斗(そんもうばかり)出来」ということで商人にまかせる方法もとられるようになったのだとされていた、場所請負という方法が始まったのである。

同じ頃、松前藩も財政難で新しい税制をはじめようとしていた。

鷹や砂金がほとんどとれなくなったことや、材木移出の船の遭難もあって収入が減っているのに江戸の藩邸の火災などで出費が嵩み、新しい財源が必要となっているのだった。

和人地で行われている鱈(たら)、鱒(ます)、鮫(さめ)漁、蝦夷地から移出される魚油(鯨、鮫油とされているが、この頃から目立ってきた蝦夷地の鰊の魚油の可能性もある)への課税などについて江戸の松前家に相談していた。

増税反対の騷動か起きるおそれなどを指摘されないか、と心配してのことであったが、江戸からの返事は問題ないだろうとのことであった(「松前年々記」享保五年の項」)。

蝦夷地の産物の減少とは、稀少価値の高い特産物である砂金や鷹(その他、鷹羽、熊皮、熊胆(くまのい)、オットセイ、ラッコ皮などが価値の高い商品であるが、いずれも稀少のもので、とりつくす形で減少してしまう)がなくなってくることを意味しているようで、藩士の商場も、同様に利益をあげやすい特産物の産出が減少してきていたのであろう。

干鮭などの漁獲物もアイヌ社会の自給食糧生産の余剰部分の商品化という程度だったとすれば、増産もなかなかすすみにくかったと思われる。

場所請負の形は急速に普及する。元文年代(一七三六~四一)には蝦夷地の五三ヵ所の場所のうち運上金の設定されていない場所は、藩主直領のソウヤ、クスリ、アッケシ、キイタップのほか、藩士の知行地の利尻、サル、三ッ石、あわせて七ヵ所だけとなる(「蝦夷商賈聞書」)。

同じ元文年代の『北海随筆』は「前漁」を「海内一の大猟」と記し、春の二〇日ほどの間に二~三度の群来で漁獲すれば、一年間の生活ができるほどの漁獲がある、としていた。

また「運上を納め、蝦夷を支配して漁獲をなさしめ、其得物を他国え廻して業とす」とも記しており、請負場所でアイヌの人々を働かせて漁業を行うことを業とするものが現れていることがわかる。

商場交易を請負った商人は、運上金を上納したうえに自己の利益の分も稼ぎがなくてはならず、従前とは質の異なる経営を行うこととなる。

それは、蝦夷地での漁業経営であった。「中国近江路へ積登り田畑作こやしニいたし申候」(「松前蝦夷記」)といわれるように、魚肥として大量の鰊が商品化される条件が現れてきて(本州方面での金肥を使う商品作物栽培の活発化がそれである)、鰊漁は「大猟」となってきたのである。

前出の「蝦夷商賈聞書」には「鰊漁之大場所」(シクヅイシ)、「前油物数子沢山」(古平)、「鯡数子沢山」(与市)と記される場所が現れている。

この記録では、鰊のほか、鮭、昆布などの漁獲物が重要な産物となっていることが示されており、商人の商場経営のもとで、商場は漁業の場の性格をもってきていることが知られるのである。

商場は交易地点を意味していたが、請負場所は漁業圈の意味を含んだ領域(主としで海岸線の長さで示されるものであるが)をもつ生産の場所となってきたのである。

場所請負制の問題点

場所請負人による経済的な開発は、アイヌ社会にとっても「発展」の意味がないわけではなかった。 漁獲した生鮭を買い集める和人の船には、アイヌの小舟がたくさん押寄せてきて、扱い切れない有様になる(十八世紀末の『東遊記』)、というのも和人との取引きへの意欲がみえる。

エトロフでの高田屋嘉兵衛による漁場開発が始まると、漁獲は増大するし、和人の供給する「衣食、日用之要器」まで「潤澤」(じゅんたく)になってアイヌの人々が「御仁恵に感服」し、「本邦」=和人の国の繁栄を願うようになった(「休明光記 附録」)というような報告もみられる。 |

図14 高田屋嘉兵衛

|

しかし、アイヌ社会への影響は、極端なマイナス面を含むものにもなっていく。

和人の政治的経済的優越の関係は、和人の横暴となって現われる。

十八世紀中頃の「津軽紀聞」には、わざと危ない渡り板の上で交換の産物を数えさせ、ふいにおどろかせて、数量をごまかしてたくさん受取るようにする、というような取引きをしている、と記され、詐欺(さぎ)同然の商売が行われていたこと、そして藩の武士の権威をかりて「難題を言かけ、人中にても大地に引伏打擲(ひきふせちょうちゃく)し踏にじりなどする体、見るに忍びず」(前出『東遊記』)というような和人の横暴に悩まされるようになるのであった。

和人商人の乱暴な利益追求のやり方の背景には、藩、藩士たちの商人への経済上の寄生の仕方に問題があった。

運上金の増額要求を繰返すなどの出金要求で、請負商人の負担も大変なものになるのであった。

宝暦三(一七五三)年に、はじめて「志くすし夏商御場所」を請負うことになった住吉屋西川伝右衛門家の運上金年額は四五両であったが、何度もの引上げで安永七(一七七八)年には一五〇両にまでなった。

契約年限の途中でも「相続難成(なしがたし)ニ付(中略)運上拝借くれ候様達而被仰(たっせおおせられ)」――やりくりがつかない、運上金を前借りさせてくれ、どうしても、と言われて運上金を引上げた再契約をしているのである。

住吉屋は契約相手の蠣崎家へ貸金があって、その貸金を引上げられた運上金の前納ということにして、年々の実上納額は減額にし、また契約年限を延長するという方法で、負担増に対応している(西川家文書「萬永代言帳」)。

貸金、運上金引上げて場所請負の継続を担保している仕方であるが、請負人の負担増は避けられず、詐欺まがいの産物買取りや低賃金の酷使で行う漁業で収益をあげていこうということになる。

極端な場合は、飛騨屋のクナシリ場所経営の例のようになる。

わずかな手当で冬までの長期間の漁場労働を強制するほか、女性に対する「密夫」行為などでアイヌの不満は爆発してクナシリ・メナシの戦い(一七八九年)というような事態となるのであった。

「餓死ニ及候事ニ候様兼而承居(かねてうけたたまわりおり)(飛騨屋の場所経営はアイヌの人々が餓死しそうなほどにひどいらしいと前々から聞いていた)」(前出「萬永代覚帳」)、と言われるようになるのが、場所請負制の最も重要な問題点であった。

3 中遣船の歩んだ道 top

蝦夷地漁業の発展

場所請負制のもとでの蝦夷地漁業の拡大は、多くの和人漁民が蝦夷地へ漁業出稼ぎに行くことにも拠っていた。

享保年代(一七一六~三六)に、それまで禁止されていた蝦夷地へ出かけての漁業は、鯡役を負担することで許可されるようになり、場所請負人も場所への入漁税にあたる二八役(漁獲量の二割を徴収するということに由来する呼称。実際は一・五割ほどが多かったという)の徴収で収益増が期待できたので、出稼漁民の入漁は歓迎されることが多かった。

はじめの蝦夷地入漁は積丹(しゃこたん)半島の南までの口蝦夷地までと思われるが、天明年代(一七八一~八九)に和人地鯡漁皆無状態という凶漁続きになると、蝦夷地への入漁がイシカリ辺アツタまでと広域に許されるようになった。

この頃から和人地の漁民の稼業が主として蝦夷地への出稼ぎとなるという状況が続くことになる。

文化六(一八〇九)年の松前付在村から蝦夷地鯡漁への出稼ぎについて「村鑑下組帳」は、各村ごとに出稼船数などを記している。

出稼ぎは図合(ずあい)船(船幅六~七尺の漁船、漁船として許可されていた一番大型のもの)に八~九名が共同で乗組み、蝦夷地の漁場に着くとホッチ船(二人乗の小型漁船)を使って漁を行う。

操業資金は多く江差の商人の「仕入」にたよっている。各村の出稼図合船の数は、合計で一〇八艘になる。

八百数十人~九百数十人が蝦夷地への出稼ぎに向っている計算になる。

同史料があげる各村の男子人口は合計一八五八人である。

半数ほどが出稼ぎを稼業としていることになる。

松前に近接していて雑業などの多い村々ではほとんど漁業を稼業とするものがいない(下及部、上及部、赤神などの村)場合もあり、また船を仕立てて出漁するのでなく、雇漁夫として蝦夷地へ向かうものもいることも記されており、松前近在の漁村部からは、ほとんどすべての働き手が蝦夷地出稼ぎに向かっていたと思われる。

江差でも同様であった。

文化八(一八一一)年の調べで「遠方へ出稼」の船、図合二五、乗替二、三半二二、ぽっち一三一艘であった。

それぞれの乗組人数は一艘の標準で図合八、乗替六、三半四、ほっち二人とされていたから、計算すると九三二人が江差の町から出稼ぎに出ていたことになる。

この頃江差の男子人口一六二九人とされていたうちの、五七%が「遠方へ出稼」(ほとんど西蝦夷地の鯡漁業と思われる)に出ていたのであった(『松前町史』通説編第一巻上)。

中遣船の航行

この頃まで図合船による出稼ぎが多かったが、まもなく中遣(なかやり)船(船幅七~九尺)による蝦夷地との往復が許可される。

「御料御初年」というので、松前・江差とその近在から西蝦夷地までが幕府領とされた、文化四(一八〇七)年から間もなくの時期のことだったと考えられる(増田伝左衛門家文書「天保之度願書井請書」)。

漁船ではなく、「通船」――積荷を運ぶ、特に蝦夷地-江差間の鯡荷物の積取りに使用してもよいことになる船の大型化が認められるようになってきたのである。

アツタまでの遠方まで出稼ぎが盛んとなり漁獲量も大きくなった、積取りに手間取ると秋までもかかってしまい、海も荒れがちとなって小型船では危険である、との出願理由が認められた形となった。

天保十一(一八四〇)年には、アツタ以北のマシケ-テシホの場所請負人(伊達屋、栖原屋)も出稼漁民の入漁を許可してくれるよう出願するようになった。

アイヌ人口の減少もあって漁業も思わしくない、

松前近在の漁民からの要望もある、

「二八取出稼之者」をいれれば産物も多く出せるようになるからぜひ許可を得たい、との出願であった。

この出願はすぐ許可されたので、この頃からはテンポ場所までの出稼漁民の出漁が行われることになった。

この頃、中遣船を規定以上の大型に造船して蝦夷地との通船に使うものが目立ってきて問題となっていたが、天保年代の米価騰貴のなかで不漁も目立ち難渋の者も多い、ということで江差百姓の持船に限ることとして、二〇〇石積までの大型の中造船が間尺中遣船という名称で許可されることになった(同前)。

通船が大型化してくるなかで中遣船の活動の領域も拡大している。

江差百姓の持船ではあるが、津軽の船頭などを雇っていて、船は津軽へ戻って越年、次の年の飯米や網などの準備や雇漁夫の手配も津軽方面で済ませて(その方が費用が少なくて済むからだ、という)、江差へ戻り、蝦夷地へ向かうのであった。

積取った荷物を江差で陸揚げ売却するのでなく、そのまま本州へ渡って商売する船もあった(「港省衙規則」)。

積取船の大型化

場所請負人にとって出稼漁民の活動の規模が大きくなることは喜んではいられなくなってくる。

安政年代(一八五四~六〇)には、出稼漁民の「中渡船」元物積取の船)の大型化要求に反対するようになる。

自分の漁獲物だけでなく、所々の漁場へ立寄って荷物を買集めている、仕込の銀主が引取ることになっている荷物まで密買して搬出する者もいる有様なので中渡船増石は迷惑を大きくするものだ、というのであった。

銀主(場所請負人や問屋ほかの大商人たち)の支配する荷物が減ってしまうというわけである。

アツタ以北の場所では、すでに天保年代(一八三〇~四四)から出稼漁民の大型積取船-間尺中遣船の廻船を拒否していた(前出、増田伝左衛門家文書)。

安政年代、蝦夷地は幕府が直轄することとなり、蝦夷地への和人定住が奨励された。

対ロシアの北方政策としての蝦夷地開発は定住する和人の手で本格化するだろうとの考えであった。

村並とされたヲタルナイが定住者の増大で出産物が目立って増大してきた、という様子となっていたのである。

このような幕府の開発方針のもとで、従来資源保護の意味で禁止されていた鯡の大網漁も許可され、出稼漁民の中にも大網を持込んで操業するものも増えてきた。

漁民の中渡船の増石出願は三〇〇石までをいうまでになった(安政四年。出願の結果は不明。前出『松前町史』)。

漁民の自分荷物の運送でなく、問屋の扱いとなっている荷物の積取りに使う「小廻(こまわし)船」の方は、四五〇石の大間尺中遣船(一六○~四五〇石積とされた)が許可される(慶応元〈一八六四〉年「港省衙規則」)ようになったのである。

鯡積取の中遣船が大中遣船→間尺中遣船→大間尺中遣船と大型化する過程は、場所請負人の松前・蝦夷地経済のなかでの位置を下げていく過程でもあった。

西蝦夷地各場所での鯡漁獲量は幕末期では場所請負人の直営漁よりも、出稼漁民の自営漁によるものの方がはるかに大きくなっており、積取船の大型化はそのことを反映していた。

間尺中遣船の間尺とは、船の積載容量を計測することである。

中遣船までの小船は船幅だけを計測して、船種、乗組人員を査定し、それにより課税額が決められていたが、間尺中遣船になると「長幅深共尺寸相斗(はかり)候事」(「港省衙規則」)とされ、それは蝦夷地-和人地-本州を航行する大型貨物船の弁財船と同じ扱いである。

蝦夷地の場所へ渡航できるのは場所請負人が自分の請負場所との間を往復する場合だけで、その場合だけ請負人の持船、あるいは雇船としての弁財船が、運航を許可されるのが原則だったのであるから、弁財船と同じ規模の大型貨物船にあたる間尺中遣船が、請負人ではない船主の操業で蝦夷地産物を積取り、さらには本州へも搬送するということは、蝦夷地漁業の発展を意味していたが、場所請負人の位置、場所請負制の意味が変ってきている様子をも示しているのである。

4 北前船のターミナル top

三湊の繁栄

松前藩は、蝦夷地-和人地-本州の間を運航するすべての船が松前、江差、箱館の三湊のいずれかに寄港し、そこの沖之口番所の検査(乗員、乗客、積荷)をうけ、所定の手続、納税(積荷の取引額の二%にあたる「沖之口御口銭」が中心であった)を済ませなければならないという制度を厳格に施行していた。

場所請負人からの運上金とならんで、この沖之口番所での徴税収入は、松前藩の財政収入の最重要部分をなしていたからである。 幕末期には、最大に見積ると二〇〇万石、四一〇万両以上という規模の蝦夷地産物(『函館市史』通説編第二巻)が流通していた。

その流通の拠点が三湊ということであるから、港町の繁華は目立つものであった。 表1にみるとおり、松前藩の人口は十九世紀後半に急増しているが、特に都市部(三湊)の人口増が大きかった。

松浦武四郎は『蝦夷日誌』のなかで、

「海外の一大輻湊地」(松前)、

「其繁華(中略)其地に入らずんば誰か是を荒誕に比ざらん(実際に見てみなければ信じられない繁華である)」(江差)、

「其風景住の江(すみのえ)の岸にもまさり(大坂にもまさる様子である)」(箱館)というように表現していた。

北前船(北方交易にあたる商船。上方でのよび方。船型ではなく活動の態様を意味している)がすべて寄港することになっていた三湊は、それゆえに、繁栄をみせていたのであるが、三湊には、それぞれ固有の性格があった。

以下、各湊の特徴に触れて、その様子を述べてみる。

城下町松前

中世の時代から和人勢力領域の中央部分に位置して、領域統治の中枢機能をもつ拠点(北東北の大名安藤氏の代官が配置される拠点)であった松前は、松前藩が成立する近世初期から藩士が集住する城下町になり、藩政と結びついて活動する商人も、この松前を拠点とすることになる。 |

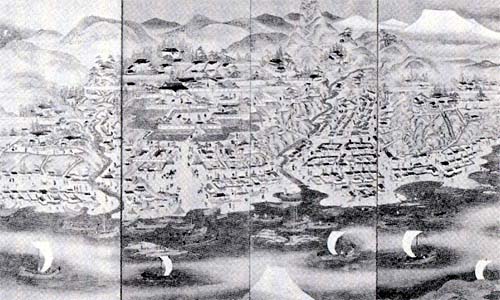

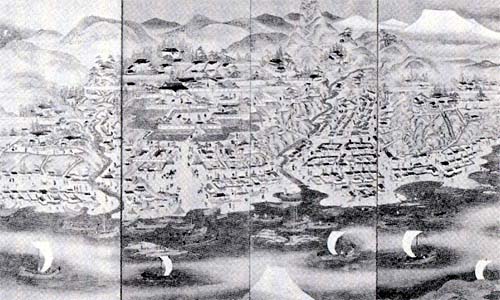

図15 松前屏風(部分)

|

近世初期では対アイヌ交易もアイヌの人々が松前まで出向いてきて行われる形であったから、松前は和人地、蝦夷地で最も重要な政治・経済の中心であった。

三湊において人、物の動きを管理する体制も、享保年代(一七一六~三六)までは確立せず、沖之口番所の機能は、ほぼ松前に集中していた(『松前町史』史料編第三巻、沖之口関係資料解題)。

東蝦夷地の産物も松前を経由して移出されていく状態だったのである。

従って、藩から特権的な位置を認められて活動する近江商人の店々(両浜組という組織をもっていで税制などで特別の扱いを得ていた)、また享保~元文年代(十八世紀前半期)以降、場所請負制が一般的となるころからは、蝦夷地交易を特権的に請負う場所請負の大商人たちの店々は松前に集中して営業する。

この商人たちが本州~蝦夷地の間に運航させている弁財船も、本州本面の船主たちが北方交易に運航させている北前船も、松前に集中することになる。

|

図17 再現された松前の町並み(松前藩屋敷)

|

のちには箱館が東蝦夷地の場所の産物を背景に発展するようになり、箱館を拠点とする商人の場所請負への進出がみられるようになるが、多くの場所請負人は松前の商人であった(本州からの出店の商人も松前藩百姓の籍をもつ形でなければ請負人として認められない制度もあった)。

表2にみられる様子はそのことをよく示している。

藩政との結びつきの強い大商人が活動する町の性格がはっきりしていたのである。

大商人の中には、藩政に直接参与するものもいた。栖原三郎兵衛は「御収納向惣方」(ごしゅうのうむきそうかた)に就任して、沖之口番所での徴税率引上げに関係していたし(天明六〈一八八六〉年)、伊達林右衛門は勘定奉行となって財政運営に直接参与していた(安政五〈一八五八〉年)。 |

図16 松前城

|

政治の動きによって商人の立場も大きく変ることになる。

蝦夷地の第一次幕領期のうち文化四~文政四(一八〇九~二一)年の間、松前家は、奥州梁川へ移され、松前を去ったが、この頃近江商人の両浜組は大きく衰えをみせた。

第二次幕領期(安政二~明治元〈一八五五~六八〉年)には、松前藩は和人地の一部を藩領に残してもらったほか、奥州梁川などを加えて三万石格の大名となり、城郭も北方警備の拠点の一つとして整備され本格的な城郭となっだので、松前家は形式上は本格的な大名家ということになった。

しかし、幕領となった瑕夷地からの移出荷物が松前藩の沖之口で点検をつけ、課税されるのはおかしいとの問題提起もあり、松前藩としては存亡の危機に直面することになる。

幕府は、松前藩の請願を認めて従来どおりの沖之口制度は維持され、場所請負人も従来の商人をそのまま認める方針がとられたので松前の店々は退転することもなく済んだ。

ただ蝦夷地行政のすべてが幕府の手に移ったため、箱館奉行が配置された箱館が松前を超えて町勢を伸ばす様相となったのである。

表1にみられるとおり、松前の人口は、この時期に減少に転じ、箱館の人口増が目立つのである。

政治に直結する大商人の町という側面が、松前の町勢推移に、はっきり現われているのである。

鯡(鰊)漁の基地江差

江差の近在は、鯡の漁場として寛文年代(一六六一~七三)には、津軽方面などまで含めて各地から人が集まることで知られている(『津軽一統志』)。

文政元(一八一八)年頃の様子を伝える『北夷談』には次のようにある。

群来があると昼夜を問わず、合火をたてる、近隣の漁村から小舟が集ってくるが三〇〇〇艘以上にもなって競って差網で漁をする。

西蝦夷地で漁をするものは一〇〇~二〇〇石位の船で、鯡を江差まで積出してくる。

江差で商船へ売渡すものもいるが、「江指仕入」をうけているものは、江差の銀主へ鯡をわたしている。

この頃の「村繿下組帳」に松前近在の村々からも図合船で蝦夷地へ出稼ぎするものが多く出ているが(前出)、やはり「多分は江差ニ而仕入を受」(多くは、江差で操業資金の融資をうけている)とされていて、江差商人の活動の重要な部分が、漁民への漁業資金(漁具、米などの商品をふくむ)の貸付であったことが知られる。

「鮮取網拾七丸、親子弐人」を抵当にして「金子六両、木綿類三反」を借り、返済は、明春、ヲタルナイ場所の「弐人前取解」すべてを売渡す、という証文(文化六年十二月)が残っている(『江差町史』資料編第二巻)。

利子は、年末~翌五月までで二割とされるのが普通であり、この「仕入」という商売をしている「他国商人暫時に富貴なるもの多し」(『東遊記』)とされる。

このような鯡漁をめぐる船の動きが「日々船の人出夥敷(おびただしく)繁栄成る事本邦に異ならず」とされるが、この船のうちには「上方筋、中国、北国辺」から買積みのための諸国の船「大小となく数艘入津」(前出『北夷談』)とされる北前船の姿が多くみられた。

ただ、江差の商人や漁民の持船については文化八(一八一一)年の調べで「弁財船四艘、天当船壱艘、大中遣船八艘、中遣船百四拾六艘、図合船四艘、乗替船四艘、三半船拾八艘、磯船百四拾九艘、ぽっち船弐拾壱艘」(『松前町史』通説編第一巻下)とあげられ、江差の港町としての特徴が示されている。

すなわち、鯡漁業基地としての性格がみられるのである。

船幅三尺程、二~三人乗の小船である磯船やほっち船は、江差近在の漁場で使われるもの、中遣船、大中遣船は船幅七~九尺、八、九人~一三、四人乗のやや大型の船で漁具などを積み蝦夷地へ出漁、そして漁獲した鯡を槓んで戻ってくるのに使われる船なのである。

弁財船という本州方面との往復に使われる大型船は少ない。「此地は場所請負人と申ものなく」(松浦武四郎『蝦夷日誌』二諞)とされるように弁財船を何艘も所有して、蝦夷地の自分の請負場所と本州の市場との間に運航させるような遠隔地間の大型の商売をする商人の拠点にはなっていなかったのである。

しかし、江差の「商家」は松前、箱館に劣るようにはみえず、

「鯡問屋へ積取候最中ニ而賑敷(にぎわしき)様子松前箱館より町家之体却而宜相見申候(鯡が集荷される時期には松前、箱館より賑やかで、家々の様子も良いようにみえた)」(阿部家文書、文化十年六月自分差出候書面七通のうち)のであり、三湊のうちの一つとして特に西蝦夷地鯡漁の基地として、北前船をひきよせる重要な港町となっていたのだった。

天然の良港箱館

十六世紀はじめの「全盛」の頃には、若狭からの商船か年三回ずつ来航していた、と伝えられる箱館だったが、強力なアイヌ勢力との接点の地域でもあり、コシャマインの戦い(一四五七年)などの抗争で和人勢力の拠点が壊滅させられることを繰返していた(「新羅之記録」)。

函館湾の内でも、函館山で風波を防ぐ地形の地域は、文字通り天然の良港だったが、和人の港町としての活動はやや遅れて始まることになる。

近世の松前藩政の時代となってもおおむね漁村としての集落の状態だったらしく、商船は、「偶(たま)」に近江、越前からくるだけであった。十八世紀初め頃から大坂からの船もくるようになったが、漂流船としての届を松前へ提出するような形でくるのであった。

十八世紀中頃になると、「廻船入込繁昌之処」とみられるようになった(「蝦夷実地検考録」)、という。

しかし、この「廻船入込」も松前の沖之口番所で管理されていたようで、東蝦夷地の産物を箱館へ集荷することは許可されず、松前へ寄港して点検、納税を済ませなければ本州方面へ出航できない制度にしばられていた。

「箱館にて荷揚御免」――箱館への集荷許可となるのは、寛政元(一七八九)年のことであった(「寛政十年沖之口諸御役控并問屋儀定控」)。

十八世紀末に蝦夷地が幕領化されると、箱館は幕府の蝦夷地経営の中心となった。

はじめ、幕府は東蝦夷地で場所請負制を廃して、「直捌」(じきさばき)を行った。

各場所における漁業の操業や対アイヌ交易を幕府が直営するのである。関係する人手や商品、場所からの産物などが箱館を経由して動くことになったのである。

東蝦夷地の産物は二〇~三〇%は、江戸や上方へ直接搬出されたが、七〇%以上は、箱館で売買された。

蝦夷地へ送る諸商品も箱館で買入れるものを増やすようにするなど「市中之気請(きうけ)」――町の評判を配慮する方法がとられており、箱館はこの時期に急速に発展する。

表1をみると、天明七~文化十二年の間、二八年で人口が五〇%以上増大したことがわかる。

幕府と結んでエトロフ開発などで活動した高田屋嘉兵衛が箱館に店を構えて拠点としたことの影響も大きかった。

高田屋の請負場所は大規模なエトロフやネモロであり、両場所の産物はあわせて、四~五万石もあった。

東蝦夷地産物は六~七万石ほどとされていたから、高い比率で東蝦夷地の産物が箱館へ集荷されることになっていたのである。

文政元(一八一八)年の沖之口番所での税収は、松前で三六九九両余、江差で三一〇二両余、箱館では四一五五両余となっており、松前、江差以上に人、物の集散が活発となった状態が示されている(『松前町史』通説編第一巻下)。

幕末の開国、日米和親条約(一八五四年)によって箱館は開港地となった。

幕府は、また蝦夷地を幕領化して新しい国際情勢に対応しようとしたが、この時も蝦夷地経営の中心は箱館とされた。

「官の版図に帰して其増多日月に滋(しげ)し」(前出「蝦夷実地検考録」)――幕府領となって人口増が日に月に著しい、とされる様子は表1にも明らかである。

幕領化直前の嘉永三(一八五〇)年からの一四年間に六三%ほどの増加を示し、一万二〇〇〇人以上となっている。

しかも「行旅之徒」が多い地なので、これを加えれば「口二万に及ぶべし」(同前)とみられるようになったのである。

五稜郭(ごりょうかく)という新式の城郭や弁天台場(砲台)の建造など、幕府の造営も盛んに行われており、箱館産物会所は、蝦夷地産物の集荷に力をいれていた。

農業開発にも注意し農業移民の導入にもつとめていた。

人、物の動きが箱館周辺で特に活発となり、「沖之口収納金」は三万三〇〇〇両以上(慶応三〈一八六七〉年の分)にもなっている(「箱館蝦夷地在勤中諸用留」)。

この額は、同じ頃の松前で五万両の「沖之口御収納」(勘定方「諸用留」慶応二年)を見込んでいるのと比べて低額となっている。

これは、この時期の箱館奉行の政策による、課税率の低減策の現われだった。

松前藩が築城のため三分としていた率を二分(取引額の二%)にもどし、取引額も一割引で計算し、商船の積荷石数は二割引としていたことによる(岸甫一「箱館開港と沖之口流通支配」)。

箱館における「御役銭」は「三割程も御用捨」となっており、箱館の町年寄も、「畢竟(ひっきょう)追々当今之繁華を成候(なしそうろう)」――結局は、この恩典で箱館の繁華がもたらされた(慶応元年「箱館会所御用留」)とみていたのだった。

箱館は、幕府の瑕夷地開発政策と深く結びついて、北前船ターミナルの意味を大きくしてきたのであった。

松前・江差・箱館の変遷

三湊の発展は、松前藩の財政政策、幕府の蝦夷地開発政策との関係のうちにあったもので、蝦夷地漁業の発展の一般とは衝突する面も大きかった。

蝦夷地産物を積出して本州へ向かう商船が三湊への寄港を強制されるのは流通の効率からみれば、いかにも不合理たった。

風向に左右される帆船の北前船は、一度寄港、碇泊すれば、出港の機会が限定されてしまうのである。

東蝦夷地から箱館・江戸方面に向かうには、下北半島の沿岸に寄港するのが安全であり、西蝦夷地から本州方面へ向かうには、酒田あたりまで直航する方が航海しやすいのだと言われていた(「蝦夷地一件(二)」)。

明治維新後の開拓使時代には、この三湊による沖之口制度の仕組は、ただちに変更された。

徴税率などは従前の法を引継いでいるが、「船改」(商船の点検、徴税)は、箱館のほか旧蝦夷地の手宮、寿都、幌泉でおこなうこととされたのである(明治二〈一八六九〉年。海官所規則)。

その後、室蘭、厚岸などでも「船改」が行われるようになり、三湊の北前船ターミナルの意味は大きく減退したのである。

箱館(明治二年から函館)だけは、のち大都市への展開をみせるが、それは鉄道、連絡船という近代的交通手段の重要な結接点の位置を占めたからであった。

三湊、沖之口制、場所請負制などから全く切離されたところに大都市函館(昭和初年の函館は、人口数で全国のベストテンの内であった)が登場するのである。

三 近世の蝦夷地政策 top

1 とぎれとぎれの細道松前藩の農業政策

米作の試み

松前藩の蝦夷地支配は、石高制を原則とする幕藩体制の支配からは大きく異なるものであった。

蝦夷地は、これから見るような近世中後期における米作の試みが行われるまでは、米を全国各地から移入していた。

また、米作が行われるようになってもその数量は、蝦夷地の需要に応えるものではなかった。

米作は、蝦夷地の人々の切なる願いであった。この米作の試みを追っていくことにしよう。

『松前志』は、元禄五(一六七二)年、作左衛門という人物が「新田ヲ試ミケテト二、三年ニシテ廃シタリ」記し、亀田における新田開発の試みを指摘している。この試みは、『松前志』によれば、蝦夷地における田作の嚆矢(こうし=最初)である。

さらに二年後の元禄七年には、辺切地(へきりち、戸切地)で新田開発が行われた。

この試みは「実リテ新米ヲ藩主へ呈セシ」(『松前志』)と成功し、松前藩主へ新米が献上されている。

この新米の藩主への献上は、享保十七(一七三二)年に江差から行われた事例もある。

さらに『福山秘府』は、元文四(一七三九)年、新田開発の祝宴を開くために、松前藩の家臣たちが集まったとある。

また『蝦夷談筆記』には、「近き頃、津軽領の百姓罷越(まかりこし)願候て三年田作仕(つかまつり)見申候所、草生能候得共、曾(かつ)て実入これなしゆえ打捨罷(まかり)帰候」とあり、宝暦七(一七一〇)年頃にも津軽の農民の手で米作が試みられている。

安永七(一七七七)年の夏には、宇治の儒者平沢茂助か松前で開墾の必要性を説いた。

翌安永八年には、秋田の農夫成田弥助が松前藩主に誓願して、福島で水田を開いている。

この試みは好結果をもたらしたようである(『北海道志』)。

このように、元禄期から行われた新田開発の試みは、まさに「とぎれとぎれ」の状態であった。

これらの試みは、松前藩による政策というよりも、道南に居住する農民たちの果敢な試みと捉えるべきであろう。

松前藩が、自ら政策として新田開発を進めた記事としては、寛政期のものがある。

『東西二拾六箇村様子大概書』(『蝦夷志料』)には、「文月村 試田一箇所一反歩余」と試田の記事がある。

この試田に関して「是は寛政七卯年より領主試田として作仕付なり」と説明が加えられている。

松前藩側か寛政七(一七九五)年から和人地東在の文月(ふみつき)村で新田開発を開始したことが確認できる。

畑作の試み

一方、蝦夷地で畑作が始まるのはいつ頃なのだろうか。

国学者の松宮観山(かんざん)は、宝暦七(一七一〇)年の『蝦夷談筆記』で松前の畑作について、大豆、小豆、ささげ、瓜、茄子などが「近年少々宛作り候」と記しており、これらの作物がこの頃から作られていたことが分かる。

また、享保二(一七一七)年の巡見使に関する史料と言われる『松前蝦夷記』にも「松前西京之地にて雑穀物 粟稗 吉見 坐豆 牛房 大根 瓜 茄子并麻 多葉粉紜而畑物土地相応に出来申候」とあり、食料となる作物が、「和人地」で作られていたことが確認できる。

さらに松宮観山は、「蝦夷地」でも粟や稗は作られていると記しており、和人が居住する「和人地」以外でも、畑作が行われていたのである。

天明四(一七八四)年の平秩東作(へずつとうさく)の『東遊記』は「農人は至てすくなし。箱館辺土地ひろく、漁猟に畑作を交る者あり」と、函館周辺で専業の農家は少ないものの、漁業と農業を兼業する人々がいることを記している。

また、「商人といえども大根、茄子等は手前にて作る」と商人なども家業の間に農作物を作っていた。

さらに、江差の厚沢部の農業について「川添の村にて、鮭猟はすれども畑作を専らとす」と農業を生業とする地域が現れはじめた。

この農業のおかげで厚沢部には貧者も居ないというのである。

このような道南の農業の特徴として平秩は、「畑地年貢なく作り取るなり」と年貢を納めていないことに注目している。

畑作が徐々に成果をあげたことを踏まえて、松前藩は「畑地役」として畑地に対して課税するようになる。

寛政十(一七九八)年の『松前家数人別其外留』によれば、「和人地」西在の四〇村のうち、一○村(大留(おおどめ)村・上ノ国村・目名(めな)村・五勝手(ごかって)村・田沢村・大橋村・安野路(あんのろ)村・緘川(うぐいがわ)村・俄虫(がむし)村・小黒部(おぐろっペ)村)が、東在の四〇村のうち、二〇村(福島村・知内村・泉沢村・戸切地村・三ッ谷村・有川村・濁川村・文月村・大野村・市之渡(いちのわたり)村・七重(ななえ)村・大川村・上山(かみやま)村・鍛冶村・湯川村・下湯川村・銭亀沢(ぜにかめざわ)村・石崎村・小安村・亀田村)が「畑地役」を出している。

東西合わせて、八八万一〇三坪で二六四貫四〇文の「畑地役」が徴集されていたのである。

この「畑地役」が課される作物は、粟・稗・蕎麦などの作物と瓜・茄子などの野菜である。

この「畑地役」は、その後、「畑作役」や「畑地坪役銭」という名目で徴収されている。

農業政策の開始

このように蝦夷地における米作と畑作の試みは、松前藩制期にはきわめてかぎられた範囲でしか行われなかった。

それは、松前藩の政策の一環として位置づけられていなかったからであろう。

農業が、政策の一環として組入れられるのは、幕府が蝦夷地経営に乗り出してからであった。

幕府は、文化元(一八〇四)年、箱館周辺の開発のために開発方会所を設置した。

開発方会所は、開墾事業を中心とする地域開発を指導し、さらに融資をする機関である。

たとえば、この時機に「戸切地より西北之方山手ヘ一里余有之筋、高田屋嘉兵衛新開場同畑有之、作人新家十軒余有之」(『西蝦夷日記』)とあり、高田屋嘉兵衛も開墾事業に関与している。

これは、箱館奉行戸川安論(やすのぶ)と羽太正養(はぶとまさやす)が、文化元年七月、箱館近郊の新田開発の必要を老中に上申して認められたことがきっかけであった。

これを受けて「諸国の百姓人多き所より望の者を雇ひ人、居小屋を補理、農具の手当し」て文化二年より開発が行われたのである(『休明光記』)。

こうして高田屋嘉兵衛など多くの人たちが開墾事業に参加することになった。

この政策は、大きく進展した。箱館奉行所の山木三保助は、文化十(一八一三)年、「大野村枝郷(えだごう)字一本木、千代田、文月村、同新田戸切地枝郷中之郷見分仕候処、地味も追年熟候様子、其砌(みぎり)苗代田等見および候処、稲草かなりに生立」(『阿部家文書』)と開墾事業の成功を『御用留』に記している。

これらの地域の中に、松前藩がこれまで開墾してきた大野村・文月村・戸切地村などが入っていることからも、「とぎれとぎれ」とはいえ、松前藩の農業政策が、幕府の開墾政策の基盤となっていたことが分かる。

この幕府の開墾政策が、これまでの松前藩の農業を政策として結実させ、さらに幕末における御手作場政策へ引き継がれる。

2 場所請負商人による北方開発

top

場所請負商人栖原

蝦夷地開発に大きな影響を与えたのは、いわゆる場所請負商人たちであった。

蝦夷地を支配していた松前藩は、上級家臣との間に特殊な知行関係を結んでいた。

上級家臣は、蝦夷地に居住するアイヌとの交易権限を松前藩から与えられた。

知行権を持っている上級家臣は、アイヌとの交易のために商船を派遣して交易を行っていた。

このような知行制度は商場(あきないば)知行制度と呼ばれている。

この関係が、元禄期になると変化する。

この頃から上級家臣は、アイヌとの交易権限を商人に請け負わせるようになる。

交易を請け負った商人は上級家臣(知行主)に運上金を支払う。

この商人が「商場」を請負う制度を場所請負制と呼んでいる。

場所請負商人たちは、この場所請負制度を媒介として蝦夷地の開発に与することになる。

栖原(すはら)家の活動を通じて場所請負商人と北方地域の関わりを見ていくことにしよう。

紀州出身の栖原家は、明和二(一七六五)年に松前に支店を開いたのを嚆矢として蝦夷地での活動を開始する。

これは、五代目栖原角兵衛(茂勝)の時であった。

栖原家が、場所請負商人として活躍することになるのは、六代目茂則の時期からである。

茂則は、天明六(一七八六)年に天塩場所と天売(てうり)島・焼尻(やぎしり)島の場所請負を命じられた。

さらに、翌七年には留萌(るもい)場所と苫前(とままえ)場所の請負を命じられ、西蝦夷地屈指の場所請負商人となった。

樺太進出

このような栖原家の活躍は、幕府が蝦夷地を直轄して以後も続くことになる。

幕府は、寛政十一(一七九九)年に東蝦夷地を、文化四(一八〇七)年に樺太と西蝦夷地を上知した。

この時、栖原家は幕府から樺太への物資輸送を指示され、樺太と宗谷の間に定期船を運航している(『栖原家家譜』)。

この定期航路は、樺太・千島交換条約が締結される一八七五(明治八)年までつづいている。

さらに七代の栖原信義は、漁業だけでなく、開拓にも乗り出した。信義は、文化二(一八〇五)年に神山村(亀田郡)の開墾に着手し、植林(杉二〇〇〇本)を行っている。

この開墾地は神山村の枝郷として「栖原」と名付けられた。

またこの年、西蝦夷地第一の大場所である石狩場所のトクビラ・ハッシャフなども請け負っている。

信義は樺太漁場への進出も果たしている。栖原は、文化六年、伊達林右衛門と樺太漁場を請け負うことになる。

これは、ロシアの南下への対抗措置であった。

松前藩は、寛政二(一七九〇)年以降、樺太南部の白主(シラヌシ)・久春古丹(クシュンコタン)・西富内(ニシトンナイ)などに漁場を開設していた。

フヴォストフらが、文化三年に久春古丹を攻撃して、家屋や倉庫を焼き払った。

この後、樺太の開発は、低調となる。幕府は、樺太開発の再起を栖原と伊達に指示したのである。

栖原と伊達は、共同商社を松前に置いて樺太開発に人員と資金を投じた。

この共同商社を「北帳場」(きたちょうば)と称した。

彼らの活動で一時は、南樺太に五〇近い漁場ができたと言われている。

彼らは、活動の拠点である「運上屋」をクシュンコクンに置き、西海岸の漁場を管理するために西富内に「大番屋」を置いた。

さらに、中国とのいわゆる山靼交易のために会所を自主に設置している。

また一方で、栖原は、道南の開拓にも積極的であった。栖原は、先の神山村の開墾に続き、文政元(一八一八)年、江差周辺の土地を購入し、約五〇〇〇坪の土地に平屋一五〇棟や酒造場などを建設した。

そして、平屋を希望者に貸し付けた。

これらの管理は、大坂屋源太夫という人物に任されている。

そのため、この地域は「源太夫町」(げんだゆうまち)と名付けられた。

栖原は、江差地域の開発に大きな功績を残したのである。

択捉(えとろふ)進出

つぎに栖原屋が請負を命じられたのは択捉場所であった。

栖原八代目の茂信は、天保十二(一八四一)年十月、伊達と共に択捉場所の請負を指示された。

択捉島は、高田屋嘉兵衛が請負っていた場所であった。

高田屋は、密貿易の嫌疑をかけられ天保三(一八三二)年に場所請負を罷免(ひめん)された。

その後、藤野喜兵衛・西川順兵衛・岡田千兵衛など蝦夷地屈指の場所請負商人が請負を命じられたが失敗に終った。

松前藩は、この択捉場所を栖原と伊達に託したのである。しかし、伊達は請負を辞退し、栖原が単独で択捉場所の請負を行うことになった。

択捉島の請け負いを行う一方で、栖原は天保十四(一八四三)年に支店を大坂博労町(ばくろうまち)に設置した。

松前物産問屋の開店である。

栖原は、場所経営、流通の整備、開拓と蝦夷地の多方面に大きな影響力を与えるようになった。

松前藩は、嘉永五(一八五二)年八月、八代茂信に永代の十五人扶持と一代かぎりではあったが町年寄格を与えている。

さらに、安政元(一八五四)年には先手組格として士籍を与えている。

また、九代の栖原屋茂壽も安政二年五月、松前藩から沖ノ口収納取扱方を命じられている。

松前藩はこの業務の一環として、栖原に伊達林右衛門・藤野喜兵衛と共に武器などの江戸からの回漕を命じている。

これを受けて栖原は、安政三年に江戸日本橋に「松前物産間屋」を開店している。

栖原は、大坂と江戸の二ヵ所に「松前物産間屋」を持つことになったのである。

幕末になりロシア問題が顕在化すると、幕府はふたたび栖原に頼ることになった。

栖原は、樺太警備のために派遣された会津藩・仙台藩・庄内藩・秋田藩などの後方支援を依頼された。

さらに、東北諸藩の警備兵は越冬を好まず、四月から九月までしか樺太に駐在しなかったので、栖原は冬期の樺太経営を実質的に担うことになった。

明治期の栖原

明治維新以後も栖原の北海道における活躍はめざましいものがあった。

しかし、栖原の活動に大きな打撃を与える事態が起った。

樺太・千島交換条約である。一〇代目の寧幹の時である。

当初、樺太における栖原の資産は四八万円と算定された。

しかし、実際には一万八〇〇〇円を補償されただけであった。

さらに、樺太からの引揚げ命令が出されたのが漁期であったため、水揚げした漁獲物も加工できず多大な損害を蒙った。

それでも、栖原は北海道から撤退することはなかった。

栖原は、一八七八(明治十一)年に択捉島で硫黄山の試掘を行い、一八八〇年には得撫(ウルップ)島で新たに一四の漁場を立ち上げるなど千島での活動を拡大している。

これらの活動は、明治政府の注目するところとなった。

栖原は、一八八〇年四月、開拓長官黒田清隆から「得撫島ノ如キ奮然私財ヲ擲(なげう)チ既二十余ヶ所ノ漁場ヲ占定スルニ至ル等能(よ)ク官旨ヲ遵奉シ産業興隆ノ道ニ率先シ書力候段奇特(きとく)」(『栖原家家譜』)として褒章されている。

さらに明治政府は、東京水産博覧会の開設された一八八三年五月、「多年北限ニ樹立シ広ク漁場ヲ開キ進テ得撫ニ及フ啻(ただ)ニ祖業ヲ拡張スルノミナラス又能クカヲ公益ニ孟ス其功績絶偉」(『栖原角兵衛履歴』)という理由で、栖原を称えている。

その後も栖原家は北海道での漁業活動を続けている。

3 「御手作場」を歩く top

開拓前史

幕末期、箱館奉行は、開墾を北海道開発の主要な政策の一つと位置づけていた。

とりわけ、箱館周辺の開発に積極的であった。

箱館奉行は、安政二(一八五五)年三月、「箱館附村々において荒蕪の場所田畑開発耕作の望あるものは、在方え談判の上、その地所を撰申出へし、猶見分の上障なきにおいては沙汰およぶべきもの也」と耕作希望者を募っている。

箱館奉行が蝦夷地を松前藩から引き渡される以前にこのような指示をすでに出している点は、開墾に対する箱館奉行の熱意が感じられる。

このような開墾政策は、すでに第一次直轄期に行われていた。

文化元(一八〇八)年頃、箱館奉行は現在の上磯地域に「開発方会所」という役所を設置して開墾政策を展開している。

この「開発方会所」による農業政策は大きな成果を収めていた。

たとえば田草川伝次郎の『西蝦夷日記』には、文化四年道南の戸切地の状況について新しい移住者が多く入ったことや「畑作」が展開していることを記している。

しかし、この第一次直轄期の開墾政策は、松前藩への復領と共に途絶えてしまう。

老中堀田正睦に派遣された窪田子蔵(佐倉藩士)は、安政三年に道南の有川村の視察で

「寛政中開墾の跡、班々(はんはん)見ゆ。人をして慨然たらしむ。今もし千余家を移し、再び旧田を開墾せば、良田千萬頃を得るべし」(『協和私役』)と幕府が寛政期に行った開墾政策が松前藩に引継がれなかったことを記している。

さらに、窪田は、新たな開墾政策も「永続の良謀なくばまた廃田となり」(『協和私役』)と、長期的な開墾政策の必要性を記している。

この窪田が指摘した政策が、次に見る幕末の御手作場だったのである。

御手作場の開始

水戸藩の菴原菌斎(いおはらかんさい)は、銭亀沢村の亀之尾に自費で開墾を行い、小規模ながら農業経営に成功した。

そこで箱館奉行は、この地を「御手作場」(おてさくば)として援助を行うことにした。

これ以後、箱館奉行の援助により多くの開墾事業が展開されることになった。

大規模な農業開発を行ったのは松川弁之助である。

松川弁之助は、新潟の井栗村の大庄屋である。

松川は、樺太東海岸の漁場開発に尽力した人物である。

彼は、御手作場の開発にも積極的に関った。

箱館奉行からの小屋掛料や農具代などの援助を得ながら、箱館の石川沢(赤川村)を開墾した(『瑕夷地御開拓諸御書付諸伺書類』)。

石川沢をはじめとして箱館における「御手作場」は一一ヵ所にもなり、三〇〇人ほどの農夫が働くようになった。

さらに、長万部の開発も成功し、文久二年頃には四ヵ所、三四〇人ほどが開墾に従事するようになっている。

箱館奉行は、「御手作場」を農業だけでなく、養蚕(ようさん)や機織(はたおり)など諸産業の基盤としても位置づけるようになった。

その後箱館奉行は、一部「御手作場」に関する方針を変更することになる。

北海道以外から農夫らを連れてくるのでは費用がかかり過ぎるので、道内の漁業者を農夫に転換させようとしたのである。

蝦夷地在中の中島辰三郎は、農業に精通しているとして「勧農方」に命じられた。中島は、新田開発と用水路堀割に必要な費用を一〇年賦で箱館奉行から借受けて御手作場の拡大に尽力した(『新撰北海道史』第五巻史料一)。

箱館奉行が、「御手作場」政策に投じた金額は、莫大であった。

たとえば、慶応三(一八六七)年の財政支出でも「手作場農夫手当・其外在方手当」として二〇〇〇両が計上されている(『箱館蝦夷地在勤申諸用留』)。

大きな財政負担を強いられたものの、このような「御手作場」が周囲に与えた影響は、大きいものがあった。

たとえば、道南の三ツ谷村では名主の四郎右衛門と百姓の八郎右衛門が安政三(一八五六)年より開墾を行ったが、不慣れだったため多くの経費がかかってしまった。

そこで「御手作場」の農夫を箱館奉行の雇いとして三ッ谷(みつや)村に派遣したところ、開発が急速に進み上納米を出すほどになったというのである(『蝦夷地御開拓諸御書付諸伺書類』)。

実際、安政三年の水田は一町歩ほどになり玄米一石六斗八升の収穫があった(『明治十二年八月改諸表綴』)。

その後、安政四(一八五七)年にこの地を訪れた仙台藩士の玉虫左大夫は「三ッ谷村名主四郎左衛門、同村百姓八郎右衛門卜申者、両人ニテ開拓シタル水田アリ。此ヲー見セシガ、新開十丁歩モアリ」(『入北記』)と、成果があがっていることを記している。

この「御手作場」が後に三好郷となった。

「御手作場」で農業を習得した者たちを新しい「御手作場」の開発に利用するようになったのである。こうして箱館周辺には多くの「御手作場」が設置されるようになった。

さらに吉田村(上磯郡)では、中島の建言により吉田由蔵が、開墾を始めた。

吉田は、新潟の北蒲原(きたかんばら)郡の出身である。箱館奉行の財政的援助を受けて、安政六年に開墾に着手した。

吉田は、道路開削や河川への堤防建設など地域のインフラ整備も行い成功を収めた。

この地域は「最初官費ヲ以耕地ヲ開墾シ当時村名ヲ付セス、官費ヲ以開墾スル所ナルヲ以、御手作場卜称」する、と「御手作場」になる。

村並化

「御手作場」の内、特に成功を収めた場所は、その後「村」として認められることになった。

「村」として認められるようになった「御手作場」は、年貢を納め五稜郭の草むしりといった労役も実施していた。「御手作場」の農夫たちは、明治元(一八六八)年三月、村並の扱いを箱館奉行に求めた。

この上申は、亀尾「御手作場」の甚右衛門(農夫惣代頭取)・鷲巣「御手作場」の直助(農夫惣代頭取)・深堀「御手作場」(農夫惣代直蔵)の連名で出された。

この上申を受けて、箱館奉行の杉浦誠は、以下の八ヵ所の「御手作場」を村並として「郷」とした。

「郷」になったのは、飯田郷(七重村御手作場)・中島郷(大川村御手作場)・吉田郷(戸切地村御手作場)・鶴野郷(七重村・大野村御手作場)・三好郷(三ッ谷村御手作場)・亀ノ尾郷(銭亀沢村亀ノ尾御手作場)・鷲巣郷(上湯川御手作場)・深堀郷(下湯川御手作場)である(『箱館蝦夷地在勤中諸用留』)。

このように、御手作場は「郷」となり明治以降は「村」として位置づけられる。

御手作場と近代

「御手作場」の成功は、新しい村を作り出した。

そして、この開墾に尽力した人たちは、明治維新以後も地域の名望家として活躍することになる。

たとえば、吉田郷の吉田由蔵は、明治維新以後も瓜や茄子などの野菜栽培で成功し、函館で販売するようになる。

彼は、この吉田村の名主を文久二(一八六二)年から明治十三(一八八〇)年まで務めている(『農事篤志者履歴書』)。

このような、「御手作場」に尽力した人たちは、後に「農事篤志者」として記録に残ることになる。

4 「百物百工」をめざす道 top

箱館奉行の産業政策

ロシア問題から蝦夷地を上知した江戸幕府は、蝦夷地での産業開発を積極的に進めていった。

それは採算をある程度度外視した政策であった。

なぜなら、一つには蝦夷地を産業の実験場としてみていたからである。

また一つには、産業の発達が人口を増加させ地域開発に繋がると考えたからである。

「御手作場」の設置にみるように農業開発を一方では奨励し、もう一方では、諸産業の育成に力を注いだのである。

箱館奉行所がどのような産業育成を行ったかについては、『筥嶴(きょうおう)経済』(『函館市史』史料編第一巻所収)という史料で確認できる。

この『筥¥経済』とは、箱館奉行が安政元(一八五六)年から文久二(一八六二)年までに箱館周辺で実施した諸産業の動向をまとめた史料である。

箱館奉行が、数十種類にものぼる産業の育成を試みたことがわかる。

たとえば、養蚕・大野機織・陶器・練火石・硫黄・砥石・紫根・人参・紙漉場・石炭・七重御薬園・五升芋焼酎華紛(かふん)など、まさに「百物百工」という状況であった。

ただし、箱館奉行の関わり方は、各産業によって異なる。

養蚕

養蚕と機織(はたおり)について見ておくことにしよう。箱館奉行は、農業移住者たちに養蚕を奨励した。

それは、箱館奉行が「養蚕の儀は農家婦女等の手業第一の産業」(『蝦夷地御開拓諸御書付諸伺書類』)と位置づけていたためである。

また、箱館奉行は福島から「蚕種」を取寄せて群馬県や栃木県など養蚕に慣れている移住者へ養蚕を行わせている。

さらに市場の値段よりも高く買上げることで養蚕を奨励していた。

実際、繭(まゆ)の価格は、上繭が銀七匁二分(一升)、中繭が六匁(一升)、下繭が四匁八分(一升)と決められていた。

これらの値段は、内地の相場の五割増であった。

また、この機織場を大野村に建設し、栃木県から連れてきた職人に技術を広めさせている。

これも箱館奉行が箱館産物会所を介して買上げている。

しかし、このような保護政策は、問題もあった。

この養蚕のために招聘(しょうへい)した八王子千人同心たちは、箱館奉行からの援助金を受取りながら「徒らに酒食に消費する」(『栗本鋤雲遺稿』)だけであった。

高額での買取だけを「楽み養蚕」をするだけで「紡績の業を心掛候もの」はいないと評される状況もあった(『筥嶴経済』)。

実際、安政四(一八五七)年から文久二(一八六二)年までの養蚕事業に関する決算によると、一五七〇両ほどの損失が出ている。

鉱物資源

箱館奉行が、蝦夷地の産物の内、特に注目したのが鉱物資源であった。

箱館奉行の竹内保徳は、安政三(一八五六)年、自ら道南の鉱物資源の調査を実施している。

石炭・硫黄・金・銀・鉛・砥石などありとあらゆる鉱山資源の開発に目を向けている。

いくつかの鉱物資源の生産状況を見ておくことにしよう。

最初に、石炭である。

箱館奉行は、石炭を「外国軍艦必要」(『蝦夷地御開拓諸御書付諸伺書類』)の品と位置付け、販路が有望であると見ていたようである。

箱館奉行が注目したのは、釧路の白糠(しらぬか)の石炭である。

職人を派遣して掘削し、箱館まで運送して外国人への売買を試みている。

石炭は、利益があった。安政四年から文久二年までの決算では、四三一五両の黒字となっている。

さらに、硫黄は、道南の恵山(えさん)や日本海側の岩内における採掘が企図されている。

鉛は、八雲に近い遊楽部で採掘されている。

この地域から鉛を輸送するために、太平洋側の遊楽部から日本海岸の泊川村までの新道も切開かれている(『筥嶴経済』)。

しかし、この鉛山も採算面で問題があり、休山となっている。遊楽部の稼人たちは、一ノ渡の鉛山に移された。

金と銀についても見ておこう。金と銀は、一ノ渡・遊楽部・国縫(くんぬい)で採掘されている。

安政三(一八五六)年から文久二(一八六二)年の決算では、一万七〇〇〇両におよぶ損失を出している。

それでも、箱館奉行は、特に国縫の砂金に注目していたようである。その純度を高く評価していたのである。

この金の採掘に関しては、佐渡から職人を呼び寄せている。

箱館奉行は、産業育成のために大きな先行投資を実施している。

しかし、それらの活動は多分に実験的な性格もあった。

おそらく、多様な試みの中で、いくつかの基幹産業がうみだされることを期待していたのであろう。

このような諸産業の育成を箱館奉行は、「土地御開墾の御旨意に基」づくものと位置づけて、「ゆくゆく百物百工とも兼ね備え」ることによって北海道が輸入品などに頼らずに自立できると見通しを記している(『蝦夷地御開拓諸御書付諸伺書類』)。

箱館産物会所

このような多方面にわたる産業の育成は、江戸幕府の流通政策とも関連していた。

幕府は、安政四(一八五七)年に全国に箱館産物会所を設置した。

箱館産物会所は、江戸・大坂・兵庫などに置かれている。

安政四年の箱館奉行の産物会所設置理由の一つとして、蝦夷地の開発に伴う新たな物産の販路を確保することがあげられている。

箱館奉行は、おそらく新たな諸産業の育成によって生み出される品物を全国的な流通網にのせることで大きな利益の獲得を意図していたのであろう。

また、箱館奉行は、硯石など販路が確定できていないものは、「箱館産物会所附用達どもへ申し付け、売捌(うりさば)かせ申候」と、新たな販売ルートを確保するよう箱館産物会所の「用達」に指示している(『蝦夷地御開拓諸御書付諸伺書類』)。

このように、幕府は、蝦夷地での殖産興業と全国流通の掌握によって、近代化を推進していこうとしたのである。

開拓使へ

箱館奉行の諸産業は、採算面から見ると成功したとはいえない。

しかし、その後の北海道開拓の諸政策に多くの影響を与えたと思われる。

たとえば、明治政府は、明治五(一八七二)年に官営の煉化製造所を茂辺地(もへじ)村に設置した。

この茂辺地村で作られた煉化石は、工部省の検査で最良品と評されている。

煉化製造所が建設された背景には、幕末に箱館奉行の主導による煉化石の採掘事業があった。

また、幕末に設置された七重薬園は、明治維新以降も北海道農業の中心の一つとなり、一八七五(明治八)年四月には「七重農業試験場」となった。

七重に農学校を設立する、という案もでるほどであった(『北海道志』上)。

北海道は、明治期、後進国であった日本がヨーロッパの諸産業を導入するための実験場としての役割を担わされていた。

北海道がその実験場になることができたのも、このような幕末の諸産業の試みがあったからなのである。

幕末における箱館奉行の諸産業の育成が、明治以降の西洋の近代農業を受入れる地盤を形成していたのである。

従って採算面からのみ幕末の箱館奉行の活動を不成功であった、と評価することはできない。

5 山川地理取調 top

老中の蝦夷地調査

幕府は、安政二(一八五五)年二月、ロシアの脅威を感じ蝦夷地の再上知を決定した。

老中たちは、蝦夷地の実情を知るために、それぞれ下臣を派遣し調査を行わせている。

老中阿部正弘は、石川和助(関藤成章)を蝦夷地調査に派遣している。

堀田正篤も佐倉藩士の窪田子蔵を派遣した。

さらに、安政四年には、老中久世広周(くぜひろちか)が成石修輔(「東徼私筆」)を、内藤信親(のぶちか)が鳥居存九郎(「北漁溟行」)を、牧野忠雅(ただまさ)が森春成(「罕有日記」)を派遣している。

蝦夷地上知後、幕府は箱館奉行所を設置し、三人の箱館奉行を箱館在勤・江戸在勤・蝦夷地巡廻にそれぞれ振り分けていた。

この蝦夷地巡廻の箱館奉行は、当然のことながら蝦夷地の地域情報を老中に報告している。

しかし、阿部正弘をはじめとする幕閣が、それぞれ蝦夷地調査のために家臣を派遣したのは、おそらく公式的な報告では得ることのできない、蝦夷地の具体的な様相を獲得したかったからであろう。

それぞれ派遣された家臣たちは詳細な報告書を作成している。

これらの調査の切っ掛けに関して窪田子蔵の『協和私役』安政三年八月十三日条)は、「哺前(ひぐれまえ)阿部侯の使臣石川和助某三人来り宿す。初め我公(堀田正篤)福山侯(阿部正弘)と約すらく、共に使を発して夷地民物風土を巡視せんとす」と記している。

これは窪田の一行が、八月十三日、斜里で老中阿部が派遣した石川和助らと行き逢った際の記事である。

石川和助や窪田子蔵の派遣が、老中阿部と堀田の間で相談し約束された上で実行されたことが分かる。

さらに、彼らが調査対象としたのが、「民」と「物」と「風土」の三つであったことが分かる。

また、石川和助の『観国録』は、調査項目を「部落」「戸口」「風俗」「寒暖」「墾田」「草木」「鳥獣」「金石」「牛馬」「地形」などに分けて、それぞれ地域の情報を詳細に記している。

石川和助の『観国録』や窪田子蔵の『協和私役』は、蝦夷地の「民」であるアイヌの情況を詳細に記述している。

それも単にアイヌの人口や生活のありようだけでなく、幕府がアイヌに対して実施した風俗改変の情況や場所請負商人のアイヌに対する虐待など、アイヌと和人の関係について特に留意して記している。

さらに、これらの情報は報告書としてまとめられ政策提言まで行われている。

たとえば石川和助は、安政三年十二月、詳細な報告書を老中阿部に提出している。

このような報告書がおそらく幕府の政策判断の基盤になっていたと思われる。

松浦武四郎の調査

幕末における瑕夷地調査の主役は、松浦武四郎である。

松浦は、すでに弘化二年以来、数度にわたり蝦夷地調査を行い、『三航蝦夷日誌』など蝦夷地情報を公にしていた。

この松浦の蝦夷地に対する造詣を箱館奉行も知っていた。

箱館奉行は、安政二(一八五四)年、松浦を蝦夷地御用雇に任命し、蝦夷地調査に加わらせている。

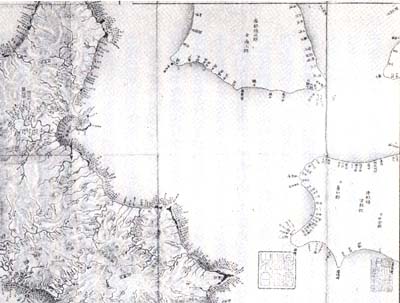

安政四年には、箱館奉行から「蝦夷地一円山川地理等取調」を命じられる。

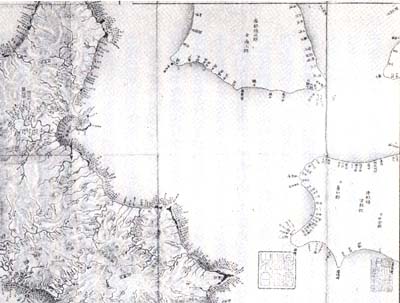

指示を受けた松浦は、『東西蝦夷山川地理取調図』と『東西蝦夷山川地理取調紀行』を作成している。

松浦の蝦夷地調査も、単にその地理的状況を書き記す、というものではなかった。 実地調査を踏まえた政策提言に大きなウェイトが置かれていた。

たとえば、調査の過程で見聞きしたアイヌの悲惨な状況を『近世蝦夷地人物誌』として編集し、刊行している。 |

図18 『東西蝦夷山川地理取調図』

|

これは、幕府と場所請負商人のアイヌに対する非道を糾弾した内容である。

一部誇張を含みながらも、政策の問題点を鋭く指摘している。

開拓使の調査

明治維新以後も松浦武四郎は起用された。しかし、明治三年には職を辞している。

松浦武四郎の時代は終ったのである。

その後の開拓使の北海道調査は、西欧の測量技術が導入されることになった。

開拓使の調査は、これまでのものとは大きく変った。

それは維新政府がそうであったように、開拓使もお雇い外国人の技術に大きく依拠して調査・測量を行うようになったのである。

お雇い外国人の一人アメリカ人のジェームス・ワッソンを取上げることにしよう。

ワッソンは、一八七三(明治六)年七月、荒井郁之助(開拓五等出仕)らと共に小樽・岩内・長万部の測量を開始した。

さらに、札幌本府のある石狩地方を精度は直接水準測量よりも落ちるが、効率の良い三角法を用いて測量した。

このような調査は、開拓使にとって最初にやらなければならないことだった。

地域の正確な土地情報を得ることにより、移民の奨励事業や地租創定の作業が行えるようになったのである。

一方、このようなお雇い外国人による調査により開拓使も、徐々に測量技術を習得していった。一八七五年二月には、開拓使民事局に測量課を設けている。 さらに調査の範囲や精度は、明治維新後、格段に進展した。 |

図19 荒井郁之助 |

図20 榎本武揚 |

たとえば榎本武揚(えのもとたけあき)は、明治五(一八七二)年に開拓使の官吏に任用されたあと、一八七三年八月から北海道調査を行っている。

この調査は、一年以上に及んでいる。

ここでは、この調査で作成された『北海道後志国岩内茅部ノ澗村石炭山取調書』を取上げることにしよう。

榎本は、地理的状況やこれまでの採掘の経緯といった調査だけでなく、「石炭品位試験」を行って、石炭の品質まで調査している。

具体的に、「比重」「水分」「硫黄分」などの性質の分析を行っている。

榎本は、「調査書」の総論で石炭の採掘に必要なのは、運輸、品位、分量の三つである、と指摘している。

さらに、これらの点から北海道各地に炭鉱の状況を分析し、高島や唐津の炭鉱と比較している。

これは、炭鉱の状況を調査する、という以上に各地の石炭の品質や運送の状況を分析して採算を問題にしているのである。

このような明治維新以後の調査に共通しているのは、西欧の近代的な方法によって科学的に対象を分析するという方法である。

このような分析をもとに、開拓使は政策を構想し判断できるようになったのである。

幕府が、幕末に行った諸産業の育成が試行錯誤的であっだのに対し、開拓使以後の諸政策は、より客観的な情報によって事業判断が行えるようになったのである。

近世の調査では、地域の情報を獲得することが急務だったが、開拓使の調査は、開拓政策の基礎としての意義を有していた。

それは、移民政策や租税事業のために詳細かつ正確なものでなければならなかった。

この点で示唆を受けるのは、お雇い外国人のライマンが、松浦武四郎の地図をたよりに十勝を調査したところ、松浦の地図の不正確さを嘆いた、という逸話である。

しかし、これを、松浦武四郎の時代的な限界、として理解するのは早急である。

蝦夷地調査に求められたものが異なっていたのである。

近世後期の蝦夷地調査は、政策提言との関連で行われていた。

そのため、それらの報告書が直接、政策に反映することになった。

一方、明治以後の調査は、政策を行うための判断材料を客観的に提示することに重きが置かれていたのである。

6 「開陽丸の航路」蝦夷共和国の挫折

top

開陽丸と榎本武揚

幕府の新造船開陽丸が、慶応三(一八六七)年三月二十六日、オランダから横浜についた。

海軍奉行並の織田信愛らは、横浜で開陽丸をオランダ領事のファン・ポルスブルックから受取っている。

この時、開陽丸と激動の時代をともにすることになる榎本武揚も軍艦役としてその場に立ち会っていた。

開陽丸は、一八六六年にオランダで建造され四〇〇馬力で二六門の大砲を備え、四〇万ドルで売却された。 このオランダ建造の開陽丸に榎本は翻弄されることになる。

榎本は、明治元(一八六七)年十月二十日、道南の鷲木(わしのき)に到着した。 |

図21 開陽丸

|

榎本は、ただちに箱館府知事の清水谷へ人見勝太郎と本多幸七郎を派遣した。

彼らは、榎本の「歎願書」を清水谷に手渡す、という任務を与えられていた。

その「歎願書」には、北海道をしばらくの間、徳川家の支配に委ねることが求められていた。

さらに、それが認められない時はやむをえず官軍に対抗すると記されていた。

榎本は、箱館ならびにその中心である五稜郭を攻略すべく、部隊を向かわせた。

旧幕府軍と官軍は、十月二十二日には函館近郊で戦闘状態に入っている。

旧幕府軍の優勢は誰の目にも明らかであった。

箱館府知事の清水谷は、弘前藩主の津軽承昭に応援をもとめている。

官軍は、根拠地の五稜郭を保つのがやっとであった。

清水谷は、戦況不利と見て、十月二十五日、ついに箱館を逃れて青森に遁走したのである。

開陽丸と共に鷲木で戦況を鳥瞰していた榎本武揚は、五稜郭陥落の知らせを受けて、十月晦日の朝に鷲木を出航して翌十一月一日朝、箱館に入り、蝦夷地平定を祝している。

旧幕府軍が手にした五稜郭は、ロシアのセバストポールの城郭を模倣して造られたと言われ、砲台を配備し多くの弾薬庫と食料庫を持っていた。

大きな犠牲を払うことなく獲得したこの城郭は、榎本の大きな武器となった。

図22 慶応3年ごろの松前城 |

図23 徳川亀之助(家達) |

蝦夷地平定の最後の仕事は、松前城を掌握することである。榎本は、箱館から松前へ兵隊を差し向けた。

維新政府は、十一月五日、徳川亀之助に榎本らの旧幕府軍の行動を中止させるように指示した。

亀之助は、鳥羽伏見の戦いで敗北し、謹慎していた徳川慶喜に代わってこの指示を受けたのであった。

しかし、徳川亀之助は、文久元(一八六三)年生まれで、いまだ幼少であった。

そこで、後見人の松平斎民(津山藩士)、一橋茂栄(大納言)、田安慶頼(中納言)は、亀之助か幼少であることを理由に、他藩に討伐軍を編成させるよう維新政府に求めた。

これは、聞き入れられ、十一月二十四日、徳川昭武に追討軍の指示が与えられた。

松前藩主の徳広は、十一月十九日、熊石から海を渡り津軽の平館に遁走した。

ほぼ蝦夷地全土を掌握した榎本は、自分たちの行為を正当化するために、「歎願書」をイギリスとフランスに提出した。

この「歎願書」は、榎本が自分たちの行為をどのように位置づけていたかを知る手掛りになる。

榎本は、自らの行為は「我 皇帝に対し、曾て抵抗せし覚なけれ」と天皇に抵抗したものではないこと、従って「降伏謝罪すべき言葉を知らず」というのである。

それどころか、蝦夷地を榎本たちが開拓することは、「徳川士民の凍餓を免れ」させなおかつ「隣国の窺窗を防ぐ」というのである(「説夢録」『大日本維新史料稿本』)。

このように、榎本武揚は、あくまで天皇を中心とした国家体制下での活動と自らの行動を位置づけていたのである。

開陽丸の座礁

榎本は、開陽丸を率いて明治元(一八六八)年十一月十一日、箱館を出航した。

翌日には江差の弁天島の沖に停泊した。

弁天島近くで投錨しようとしたが、開陽丸を碇泊させる場所はなかった。

やむなく開陽丸は弁天島沖に停泊した。

しかし、折からの風は強くなるばかりであった。

その日は、雪が降り寒気が厳しい日となった。

あまりの寒さに「耳鼻切ラルヽ如ク」(『説夢録』)という状況であった。

開陽丸は、二つめの錨を下ろしたが、しだいに海岸に押し寄せられる。

ついに、開陽丸は座礁してしまった

。榎本のもとで陸軍奉行をしていた大鳥圭介は、開陽丸の座礁を聞いて「燈ヲ失スルカ如ク茫然タリ」(『南柯紀行』)と吐露している。

また『義團録』という史料は、開陽丸の沈没を「恰(あたか)も手足眼眸(がんぼう)を失うが如し」(『復古外記』)と評している。

さらに、開陽丸を助けるために派遣された回天艦と神速艦の内、神速艦も座礁したのである。

榎本たちは、それでも開陽丸を諦められなかった。

彼は、海中に沈んだ開陽丸から大砲二門を引揚げて使おうとした。

引揚げることはできたものの、使用できる状態ではなかった。

蝦夷地平定

それでも、榎本軍は、蝦夷地を攻略し、十二月十五日には祝砲を発してこれを祝った。

榎本武揚が総裁になり、副総裁には松平太郎、海軍奉行には荒井郁之助、陸軍奉行には大鳥圭介、箱館奉行には永井玄蕃、松前奉行には人見勝太郎、開拓奉行には沢太郎左衛門が就任した。榎本は、天皇の下での政権を構想していた。

しかし、維新政府にとってそれは許されるものではなかった。

維新政府軍の反撃の準備が整ったのは、明治二(一八六九)年四月四日である。

維新政府軍は、部隊を四つに編成している。上陸部隊は、松前藩士(二〇〇人)・長州藩士(一〇〇人)・福山藩士(一〇〇人)・津軽藩士(一〇〇人)・大野藩士(一〇〇人)によって編成されている。

海軍も三月九日には甲鉄艦、春日艦、陽春艦、丁卯艦などの艦隊を北海道へ向わせている。

維新政府軍は、四月四日、総攻撃の準備が完了した。

天候の快復をまって、四月六日、青森を出航した。維新政府軍は、四月九日、江差の北部の乙部に上陸を開始した。

軍事力で圧倒的に上回る維新政府軍に、榎本軍は、江差を放棄せざるを得なかった。

榎本軍は、維新政府の勧告に従って、五月十七日、降伏している。

総攻撃が開始されてから、わずか一ヵ月ほどしか持ちこたえることができなかった。

榎本の処遇

維新政府は、榎本の処遇に苦慮した。薩摩の山田顕義は、厳しい処遇を求めた。

長州の木戸孝允、広沢真臣、土佐藩の板垣退助、太政大臣の三条実美も厳罰を求めた。

一方、岩倉具視、副島種臣は、寛大な処置をもとめた。この問題は、大議論となった(『保古飛呂比』)。

ここで榎本の赦免を強く望んだのが黒田清隆であった。

黒田は、明治三年十二月二十九日、皇居で榎本の「死一等を宥め朝典公平に出づるを以て適当とす」(「黒田清隆建言書」三条公爵家文書『大日本維新史料稿本』)と述べ、彼を救ったのである。

おそらく、黒田は、榎本の才能に注目していたのであろう。

実際、榎本は、開拓次官黒田の下で開拓使の役人として働くことになった(本書Ⅱ-三-5参照)。

top

****************************************

|