|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(前半 後半) Ⅲ章(前半 後半) 付録

Ⅲ章 北海道の文化風土(後半)

三 人物像でみる文化の姿

top

1 幕末蝦夷地を考える

菴原函斎(いおはらかんさい)

病気のために隠居していた元小普請の菴原函斎に、安政元(一八五四)年七月二十五日箱館への出張が命じられた。

これは、箱館奉行竹内保徳(やすのり)の従者としての出張であった。

なぜ幕府は、寛政六(一七九四)年生まれの初老とも言える菴原を蝦夷地へ派遣したのであろうか。

菴原が蝦夷地でどのような活動を行ったのか、という点から見ていくことにしよう。

菴原が蝦夷地に来て最初に行ったのは道南の調査であった。

菴原は、この調査の「日記」を安政三年四月、水戸藩士の原田兵助に提出している。

「日記」によると、この調査は、箱館奉行組頭の河津三郎太郎を筆頭に行われている。

菴原がこの調査で何に注目していたのかを見ていくことにしよう。

戸井(トイ)から落部(オトシベ)への道程では 「熊べつと云(いう)沢あり、沢丈長し奥に砥山ありまた鉄砂山ありと見へて海岸悉く鉄砂多し」と、砂山と砂鉄に注目している。

また根田内から椴法華(トドホッケ)の箇所では 「恵山(エサン)見ゆる平なる原を行て沢川を渡るに先年硫黄稼せししものの小屋あとあり、硫黄糟夥しく捨置たる八九町にして近ころ硫黄稼せしものの小屋ありこの節は休山ゆえ無人なり」と硫黄の採掘状況を詳細に記している。

実は、この「日記」は「安政辰四月金銀出所之義ニ付書付 六ヶ場所金銀銅鉛鉄其外諸産物出所見置日記」と表題が付されている。

菴原は、北海道南部の鉱山資源に注目し、その内容を水戸藩士に報告したのである。

さらに菴原の行動で注目されるのは、道南の開墾事業である。

菴原の最初の開墾地は、銭亀沢(ぜにがめさわ)村の「亀之尾」である。

蕃原は、自らの資金で小屋を建て、日雇いを募集している。

菴原自身も「地方巧者」であり、「草木仕附方は勿論、地味または寒暖にしたがい諸作付方悉く研究」いたし、と農業に対する卓越した能力を箱館奉行から認められている。

「亀之尾」の開墾は成功し「亀之尾御手作場」(御手作場については本書Ⅱ-三-3参照)と名付けられた(『蝦夷地開拓諸書付伺書類』)。

「亀之尾御手作場」は、年貢を納入し「亀ノ尾郷」として村と同様の扱いをうけることになる。

この「亀之尾御手作場」開墾は、その後の箱館奉行の開墾政策の基盤となった。

菴原は、蝦夷地開墾の必要性を強く感じていた。

菴原は、安政三年二月、水戸藩士の原田兵助への手紙で「このうえ草木と供にこの地に枯死、ゆくゆくは鬼となり候ても丹誠をぬき懇開つかまつるべく存たてまつり候」と開墾に生涯をかける意気込みを吐露している。

菴原と水戸藩

このように菴原は、北海道南部の詳細な鉱山調査や開墾活動を行った。

注目したいのは、菴原がこのような活動をすることになった切っ掛けである。

ここで目を向けなければならないのは、菴原が常にその行動を水戸藩士の原田兵助に報告していることである。

原田兵助は、徳川斉昭(なりあき)の重臣である。

この菴原の蝦夷地派遣には水戸藩とその前藩主徳川斉昭が関係していたのである。

水戸藩の前藩主徳川斉昭(なりあき)は、北方問題に大きな関心を寄せた人物である。

蝦夷地の上知政策を強く主張し、蝦夷地政策に関する提言を行っている。

徳川斉昭は、安政元(一八五四)年二月頃、幕府に対して樺太への日本人の移住を提案している。

樺太における領土問題を有利に運ぶために斉昭が、幕府に求めた政策であった。

徳川斉昭は、移住させる日本人の名前を、具体的に三名あげている。 |

図66 徳川斉昭

|

実はその一人が菴原函斎(いおはらかんさい)だったのである。

この樺太への日本人の移住案は採用されなかった。

しかし、その後菴原は、箱館奉行竹内保徳の従者として箱館に派遣されることになった。

この菴原派遣を聞いた徳川斉昭は、安政元年七月、原田兵助に「彼地に居候中も機密の実事は内々兵介まで封書にて申聞候様致たき事」(『徳川斉昭手書類纂補遺二』)と、菴原に蝦夷地の機密情報を報告させるように指示している。

このような経過から菴原は蝦夷地開発に関わることになったのである。

そして、蝦夷地の情報を水戸藩に送り続けることになった。

菴原の家系

なぜ徳川斉昭は、菴原の蝦夷地派遣を望んだのであろうか。

彼が抜擢されたその理由は何だったのであろうか。

おそらく、それは菴原家と蝦夷地の密接な関係が影響していたと思われる。

まず蕃原函斎である。

菴原函斎は、すでに文化八(一八一一)年六月に奈佐瀬右衛門の従者として国後島に渡っている。

この時、あの有名なゴローニン事件が起こっている。

それ以後、菴原はロシア船が来るたびごとに駆り出されている。

文化九年十一月には、父の菴原直一の跡を継いで箱館奉行支配調役となっている。

その後、普請役を歴任して、弘化四(一八四七)年三月に隠居したのである。この隠居の際、亮平を函斎と改名したのである。

菴原函斎が、北海道と関わることになったのは、彼の父が箱館奉行支配調役だったからである。

菴原函斎の父である菴原直一は、文化三年八月から箱館奉行支配調役下役を勤めた人物で、文化九年に松前で病死している。

さらに蕃原函斎の祖父である菴原久作も、寛政十一(一七九九)年正月に普請役として蝦夷地御用掛を務めている。

その後、久作は享和三(一八〇三)年に箱館奉行支配調役下役を拝命している。

さらに曾祖父の菴原弥六も天明五(一七八五)年二月に「蝦夷地御用」を拝命し蝦夷地で越冬している。

弥六は、天明六年に越冬地であった宗谷で病死している。

弥六には嗣子がいなかった。

しかし「遠国御用」での病死は「戦場討死」にも相当するとして従弟であった久作の家督相続が認められたのであった。

このように、菴原家は蝦夷地と深い関係を持っていたのである。

おそらく近世後期の蝦夷地を最も良く知る家系であったと思われる。

徳川斉昭が菴原函斎を蝦夷地に派遣したのは、彼の能力と、彼の家系に蓄積された蝦夷地情報に注目していたからであろう。

箱館奉行の竹内保徳と共に箱館に赴任した時、菴原函斎は合計するとすでに一〇年程も蝦夷地に滞在していた。

とりわけ国後島や樺太にも精通していたのである。彼に与えられた次の仕事は、蝦夷地の開拓だったのである。

菴原は、安政五(一八五九)年六月、故郷に帰ることなく、蝦夷地で死去した。

彼は開墾した亀ノ尾に埋葬されている。

斎藤三平

斎藤三平は、南部藩士であった。一七歳で南部藩に出仕し、のちに勘定方となる。

高橋三平をしたって三平と名前を変えたと言われている。

斎藤は、南部藩内での権力争いで失脚し浪人となる。

この南部藩出身の浪人が、幕末における箱館奉行の産業政策の一翼を担うことになる。

この斎藤三平が、箱館奉行の下で働くことになるのは、安政四(一八五七)年三月のことである。

老中阿部正弘は、三月二十六日、箱館奉行から出されていた

「浪人斎藤三平御構御免(おかまい)の儀、願奉(ねがいたてまつ)り候書付」に対して「江戸払赦免申渡(しゃめんもうしわたし)、箱館奉行へ引渡候様町奉行へ相達(あいたっし)候」と指示を出した(「村垣淡路守公務日記」九)。

このように箱館奉行は、斎藤三平の獲得に乗り出し、老中から許可を得たのであった。

浪人であった斎藤と箱館奉行側が接触したのは、おそらく安政二年のことであろう。

斎藤は、自らの日記の中で、安政二年の舂に河津三郎太郎(後に箱館奉行組頭)の招きを受け、蝦夷地問題について意見を交換したとある。

その際に、「私義鉄之製方いささか弁居(わきまえおり)候趣(おもむき)、御聞き及びに御座候」(『斎藤三平日誌抄録』)と、すでに河津が斎藤三平の製鉄に対する知識を知っていたというのである。

そして、河津は「彼地において銑鉄の産取り立て候」(『斎藤三平日誌抄録』)と、蝦夷地での製鉄事業を勧めたのである。

斎藤は、蝦夷地の産物は、蝦夷地の者たちで利用しその利益で田畑の開墾を行うべきであると述べている。

しかし、製鉄に関して蝦夷地の人たちは不慣れなので援助したい、と自らの意向を日記に記している。

斎藤は、安政四(一八五七)年一月、「箱館御支配所御開発の義に付愚考申上候」という書翰で、六一歳という年齢ではあるが、できるだけ早く箱館で働きたいと訴えている。

さらに斎藤は、自分が「御構者」(所払いの刑罰を受けている者)であることを懸念(けねん)している。

箱館奉行は、この斎藤の願いを受けて、老中から「江戸払赦免」を得たのであろう。

このような経過で斎藤三平は、箱館で活動することが許された。

斎藤は、様々な分野で能力を発揮した。

鉄山の管理や運営だけでなく、農業や焼酎製造などの箱館奉行が推進する殖産興業政策の一翼をになっている。

特に馬鈴薯の栽培による焼酎作りと新田開発に関して見ていくことにしよう。

馬鈴薯栽培

先述のように斉藤は、製鉄に関する知識をみこまれて蝦夷地へ渡ったが、箱館奉行所の援助によって馬鈴薯栽培と焼酎造りに従事することになった。

これは、開墾された農地で馬鈴薯を作り、それを利用して焼酎という付加価値のついた品物を作るという、まさに箱館奉行が求める産業育成策の一環であった。

実際、箱館奉行は、焼酎醸造のための種芋代から徳利(とっくり)代まで出している。

『筥嶴(きょうおう)経済』という史料には、箱館奉行が行った諸産業育成の諸状況が記されている。

この中に、斎藤三平らが、安政六(一八五九)年から文久三(一八六三)年までの間、三ッ谷村で五升芋(馬鈴薯の地方名)と焼酎などを製造した記事がある。

箱館奉行が、五年間に斎藤の五升芋栽培や焼酎醸造のために貸付けた資金は、三万六一四一両にもなる。

いかに箱館奉行所がこの事業に期待していたのかが分かる。

しかし、六四〇両ほどしか、回収できなかった。

財政面から見ると、斎藤の事業が成功したとは言えないであろう。

なぜ箱館奉行は、馬鈴薯栽培にこれほど力を入れたのであろうか。

馬鈴薯に箱館奉行が目をつけたのには理由があった。

箱館奉行は、安政六年十一月、箱館市中に触書を出している。

その触書には、

| 一 五升芋の儀、以来御買上相止め別紙名前之者共にて売捌方(うりさばきかた)仰渡され候間、其意を得手広(てびろ)に売捌方いたすべし |

と記されていた。

この「触書」によると、箱館奉行は当初、作付けされた五升芋を買い上げていたことが分かる。

そして、この「触書」以後は「売捌人」を決めて五升芋の流通を促進しようとしたのである。

しかし、この五升芋は誰に対して販売されたのであろうか。

たしかに一部は、焼酎などにして消費されたであろう。

箱館奉行が五升芋の売買先として狙っていたのは、開港地箱館に入港する外国人であった。

箱館奉行は「馬鈴薯は異人甚だ好むもの」と、外国人の需要があることを知っていた。

さらに、箱館で「物産交易するにいたりで異人多く此芋を好む」(『松前箱館雑記』一三)と、外国人に対する需要が現実にあることを痛感している。

斎藤三平の馬鈴薯栽培は、実はこのような箱館奉行の貿易促進政策の一環としても位置づけられるのである。

新田開発

さらに、新田開発についても見ておこう。斎藤は、道南の三ッ谷村の開墾を行っている。

これは、五升芋を作るための畑であった。

ここでは三〇〇人以上の小作人と人夫が働いていたと言われる。

斎藤は、「開発方見込之積」と記された書類で、「農業巧者」を全国から雇あげることを強調している。

その農夫の雇用のための試算まで行っていた。農夫へ与える家作代・雨戸・筵(むしろ)など生活必需品の支給にかかる金額をはじき出している。

さらに、農夫が定着した後の年貢の減額率なども記している。

そして、その年貢を蝦夷地の漁業者や諸職人・商人の夫食として利用することで、さらに蝦夷地への移住が促進できると指摘している。

斎藤の構想が実施されれば、箱館奉行は初年の財政負担だけで、その後は廉価で移住が促進できることになる。

財政支出を抑えて蝦夷地の殖産興業政策を企図していた箱館奉行にとって魅力的な案であった。

おそらく、多くの農夫を雇用することも、このような緻密な計算の上に行われていたのであろう。

斎藤は、まさに当時の箱館奉行が最も必要とした人材の一人であった。

しかし、斎藤三平は、文久元(一八六一)年五月、六五歳で他界した。

斎藤は、彼が開墾した茂辺地(もへじ)に埋葬されている。

2 近代アイヌを生きる top

(1) 知里幸江――登別と旭川・家族と学校の中で

生立ちと金田一京助

近代日本の形成は、領土内の人間を「国民」、あるいは「臣民」としてゆく過程でもあった。

そして領土として創出された「北海道」に先住したアイヌにとってそれは、近年まで存続した北海道旧土人保護法に象徴される「保護」という名の従属化と、「衰退」「滅亡」といった言説を必然として強要された歴史であった。

また、「日本人」を確立してゆく過程で人種や民族の淵源(えんげん)が議論されるようになると、アイヌは日本人種論を究明する上での重要な要素の一つとして研究対象化されてもいった。

人種や民族といった概念は、日本が植民地支配を拡大しようとする時代に直面せざるをえない研究課題であった。

こうした時代をアイヌとして生きた人々はどのように自己を形成しそこにはどのような苦悩が伴っていたのか。 |

図67 知里幸恵

|

図68 金田一京助

|

『アイヌ神詣集』を日本語で世に送った知里幸恵を通して考えてみたい。

知里幸恵は一九〇三(明治三十六)年、太平洋に面した北海道南西部の登別(のぼりべつ)に生まれた。

父高吉、母ナミのあいだには、弟の高央、そして後に北海道大学教授となりアイヌ語研究に優れた業績を残した真志保(ましほ)が生まれている。

母のナミは姉のマツと共に、聖公会が函館に設けた学校に学んだクリスチャンであった。

知里も幼児期に洗礼を受けている。

小学校入学の頃、知里は父母のもとを離れ、祖母モナシノウクと共に、旭川の近文(ちかぶみ)で伝道活動についた伯母マツと暮らすこととなった。

夫と死別し独り暮らしをしていたモナシノウクはマツとナミの母で、言語学者金田一京助が「私が逢ったアイヌの最後の最大の叙事詩人」と評した人物である。

旭川での知里の生活はまた、学校という社会にすごした時期でもある。

彼女は一九一〇(明治四十三)年四月、上川第三尋常小学校に入学したが、九月にはアイヌ児童を対象として新設された上川第五尋常小学校に移った。

以後ここに学んだ彼女は、卒業時には「操行善良学業優等且(かつ)精勤」により表彰されている。

こうした学校は北海道旧土人保護法にもとづく旧土人児章教育規定により、一九〇一年以来各地に設置されていた。

旧土人児童教育規定などには、アイヌ児童への教授のあり方として、「国語」の習熟の徹底、「簡易」な算術、「清潔」「秩序」や「忠君」「愛国」観念の修養をはかる修身などの方針が示されている。

そこには特異な慣習をもち、数的観念・計画性・衛生観念などに劣るといった当時の「日本人」によって固定観念化されたアイヌ像が反映し、「別学」によって「日本人」として教育することで、アイヌを「保護」するという発想がうかがえる。

それはまた文化の伝承・継承という視点を欠如させた、あるいは否定した教育内容であった。

「日本」と「日本人」を意識せざるをえない社会的な仕組みが、知里をはじめアイヌの子供たちに対して設定されていたのである。

一九一六(大正五)年、知里は北海道庁立旭川女学校を受験したが、結果は不合格であった。

アイヌであるから、またクリスチャンであるからとの噂もあったという。

翌年彼女は旭川区立女子職業学校に進学した。後に知里が東京で記した手帳に、次のような文章が残されている。

「A様」というこの学校での同級生に宛てた手紙風に書かれたものである。

A様 初秋の風が青葉を渡ってそよそよと梢々を揺るがせる頃になりました。

同じ学窓に学び雪まだ消えぬ 消えやらぬ三月に涙してお別れ致しましてから早や三年 秋はこれで三度訪れます。

(中略)在学三ヶ年間、私はどなたともしんみりとした友情を持って語りあったことはございませんでした。

だから卒業後の今は学友のうちから真の知己(ちき)という人を私は持ちません。

(中略)貴女方には何(ど)うしても私というものの心持ちわかっていただけなかったのです。

そして私も貴女方に親しみを持って私の心持を知っていただこうとお話申げることが出来なかったのです。

ですから貴女方と私の間には目に見えない厚い壁が築かれてゐたことを貴女方は御存じなかったでありませう。

A様 何卒(なにとぞ)しばらくおきき下さいませ。私の生ひたち

(中略)七つの時旭川の伯母の所へ参りまして、御存じ近文部落アイフル学校に学びそこで 尋常小学科をへて くやしい…さう私の生活は実に学校

(藤本英夫『知里幸恵――十七歳のウエペケレ』所収) |

ここまで書いて途切れているこの文章の先に、彼女は何を続けようとしたのか。

あるいはつづく言葉もないほどの思いが去来して、筆をすすめることができなくなってしまったのだろうか。

一人の人間が自我形成をしてゆく時期にすごす学校という社会は、知里にとっては差別と自己への強圧的な変容を迫られる場だったのである。

北海道と学校という社会を離れ、東京でアイヌ語に向き合う中で、一人のアイヌとしての自覚を強くした知里が、自我形成の過程を振り返った時に噴き出したのが、ここに綴られた感情だったのであろう。

そして知里の短い人生の大きな転機となった金田一京助との出会いは、彼女がこの学校の二年生であった一六歳の夏の終りであった。

調査旅行の途中、聖公会のバチェラーの紹介でマツを訪ねた金田一は、後に「近文の一夜」という一文にこの時の様子を綴った。

流麗な日本語と共にアイヌ語を母語として失わない知里に驚嘆した金田一は、二つの言語が見事に一人の人間の中で共存している様を発見したと感じたであろう。

しかし「A様…」にはじまる文章にあるように、知里の意識の中に存在した「厚い壁」を、金田一は知りえていたであろうか。

東京ヘ――結晶としての『アイヌ神謡集』

健康上の不安から、金田一が望んだ知里の上京はかなわなかった。

そこで金田一は知里にノートを送り、「後世の学者へのあなたの置きみやげ」として、祖母譲りの豊かな口承文芸の筆記をすすめた。

この金田一の言葉は、アイヌという他者の滅亡と、その結果としての研究対象の消失を前に、アイヌの口承文芸を保存することの意義を知里に伝えようとした表現だったのであろう。

しかし批判的にみればそれは、金田一もアイヌ教育政策と同様に、文化の伝承・継承という視点を欠いていたことを示している。

一方で知里にとってそれは、彼女が生きた時代に困難となっていた文化や言語の継承を、いささかなりとも自分の力で試みてみたい、という意識を高める契機となった。

それは後世の学者への置きみやげではなく、知里にとっては自己の存在にかかわる問題であった。

『アイヌ神謡集』の出版が決まったことで、知里は一九二二(大正十一)年五月に上京し、金田一の家族と暮らしながら『アイヌ神謡集』の校正に励み、金田一へのアイヌ語の教示もつとめた。

しかし『アイヌ神謡集』原稿完成直後の九月十八日、突然の発作で彼女は世を去った。

わずか一九歳の短い生涯であった。

没後一年たって出版された『アイヌ神謡集』の序文は、「其の昔此の広い北海道は、私たちの先祖の自由の天地でありました」にはじまる美しい文体で知られているが、そこに次のような一節がある。

| 而(しか)も其の眼からは一挙一動宗教的感念に支配されていた昔の人の美しい魂の輝きは失はれて、不安に充ち不平に燃え、鈍(にぶ)りくらんで行手も見わかず、よその御慈悲にすがらねばならぬ、あさましい姿、おお亡びゆくもの…それは今の私たちの名、何という悲しい名前を私たちは持つているのでしょう。 |

アイヌは「亡びゆく」といった他者たる日本人の意識を、知里は自己の存在にかかわる「悲しい」こととして受けとめねばならなかった。

そこで、金田一のすすめに従い、言語の筆録を通じて自己の存在を改めて見いだす仕事に打ち込んだ結果が、『アイヌ神謡集』であった。

しかし知里は自己の文化の存在を見いだすために、日本語への翻訳、置換するという作業を介在させざるをえなかったのである。

自己の言語の保存も、アイヌ文化の理解者たる金田一に、そして日本語に「すがらねば」成しえないことへの苦悩が、知里にはあったことだろう。

自己の言語や文化の存在意義を見いだすことさえも、「よその御慈悲にすがらねば」といわざるを得ない状況がアイヌの周囲にはあったのである。

知里幸恵の『アイヌ神謡集』には、自我の形成と、自己の文化の伝承・継承を阻害された近代アイヌのおかれた状況が凝縮されているのである。

(2) 違星北斗――近代アイヌの覚醒と自覚

top

アイヌの自覚

一八九九(明治三十二)年、北海道旧土人保護法が施行され、アイヌに対する土地給与と共に、教育・医療の面における国家の「保護」が制度化された。

その後一九二〇年代にかけては、土人学校・土人病院の設置や互助組合の設立など、アイヌ「保護」を具現化した政策が実施される。

しかし土地所有一つをとってみても、所有者であるはずのアイヌの権利は著しく制約されたものであった。

その一方で、同時期に制定された北海道国有未開地処分法によって、資本家の大農場経営に道が開かれたことを考え合わせれば、この法律は「保護」という名目のもとにアイヌを「臣民」として取り込み、差別を制度化・固定化するものであった。

一九〇二年に余市に生まれた違星北斗、本名滝次郎はこうした時代を生きた。

一九一八(大正七)年に尋常小学校を卒業した違星は、各地の漁場・鉱山・山林などで出稼ぎの日々をおくった。 |

図69 違星北斗

|

そんな彼に転機が訪れる。一九二五年に東京で職を得た違星は、一年五ヵ月を東京で暮らした。

しかし、差別から切り離されてひとり東京で平穏な生活を甘受することへの疑問が彼を突き動かし、アイヌとして生き、行動しようという思いを強くしていった。

北海道に帰った彼は、平取のバチェラーのもとで一年をすごし、さらに売薬行商をしながら各地の同族の様子に触れ、自らの思いを短歌という形で発露してゆく。

| 「強いもの!」それはアイヌの名であった 昔に恥ぢよ 覚めよウタリー |

違星が強く意識したもの、それはアイヌたることへの自覚であった。

アイヌであることを自覚することは同時に、アイヌがおかれている現実、すなわち日本人として生きざるを得ない状況におかれていながら、日本人として平等に生きることを拒絶され、差別を受けつづける現状を直視することでもあった。

違星は当時の社会の中で、同族がおかれた状況の一端を次のように詠んだ。

白老のアイヌはまたも見世物に博覧会へ行った咄!・咄!!

白老は土人学校が名物で アイヌの記事の種の出どころ

芸術の誇りも持たず宗教の厳粛もないアイヌの見世物 |

これらの歌には、他者性を強調され、和人の好奇の目に哂(さら)されるアイヌの姿をみることができる。

列強の植民地拡大にともない、近代科学の名のもとに人類学・生物学・優生学といった「科学的な根拠」を正当化のよりどころとして、「民族」「人種」を博覧会の展示物とするような風潮が世界的にみられ、それは「民族」「人種」の盖異化・差別化を助長するものとなっていた。また、北海道の異境性が強調されるなかで、アイヌが観光の対象とされるようにもなっていた。

違星は、アイヌであることが和人によって対象化・手段化され、和人との関係的にしか認知されない現状と、そこに生きることに甘んじている同族への失望感をここに表現している。

そしてこうした風潮と共に、滅びゆく民族の「同化」が論議される時代であった。

「同化」に歩調を合わせることで生きようとする同族に、違星は次のような目を向ける。

| 罪もなく憾(うらみ)もなくてただ単にシャモになること……悲痛なるかな |

先住民アイヌが差別を受け、そしてアイヌは滅亡に瀕(ひん)する民族であるという一般的な理解がまかり通る北海道の現状。

それは文明化がおくれ、弱い民族であるがゆえの必然であるのか。しかし違星は、差別を生み出す社会の構造的な本質に目を向けていた。

アイヌを食ひものにした野蕃人あはれ内地で食ひつめたシャモ

アイヌには乞食ないのが特徴だ それを出す様な世にはなったか |

近代化、資本主義化の進行が、社会に貧困と階級を生み出す。

その波は容赦なくアイヌ社会にも押し寄せ、アイヌ社会にはなかった「乞食」が生まれた。

そして一方では、「内地」の社会でも貧困と階級分化が進行し、結果としてそれは「食い詰めたシャモ(和人)」をつくり出し、開拓地北海道へと押し出す力となっていた。 違星が生きた明治末から大正にかけての時代は日本の産業革命の時代であった。

そして同時に、北海道への移民がピークを迎える時期でもあった。

「内地」社会で底辺に追いやられたものが、今度はさらに自分の下になる者をつくろうとする、植民地・開拓地の姿がそこにはあった。

社会変動に起因する負の連関が再生産されてゆく矛盾と悲劇。差別や貧困が血や文化の問題ではなく、社会の構造的な要因によって生み出されていることを、違星は見抜いていたのである。

近代日本を生きるアイヌ

アイヌであることの自覚は、近代日本という社会に生きるアイヌが、「他者」の中でどのように生きるべきか、という問いにつながってゆく。

「他者」との関係を、彼は次のようにいう。

「水の貴きは水なるが為めであり、火の貴きは火なるが為めである」(権威)

そこに存在の意義がある。鮮人が鮮人で貴い。アイヌはアイヌで自覚する。

シャモはシャモで覚醒する様に、民族が各々個性に向って伸びて行く為に尊敬するならば、宇宙人類はまさに壮観を呈するであらう。

嗚呼(ああ)我等の理想はまだ遠きか。 (「アイヌの姿」) |

違星がここに表現しようとしたのは、まさに人間の本質的平等であろう。

にもかかわらず、アイヌを差異化し、社会の下位に位置づけることで自己の優位性を保とうとするシャモの姿。

それを彼は、次のように詠んでいる。

| シャモと云ふ小さな殼で化石した優越感でアイヌ見に来る |

アイヌの他者性を強調することは、実はシャモの側が自ら「小さな殼」をかぶってアイヌの他者となり、優越感の拠り所とするための虚構であると違星はみていたのである。

では、そうした彼の思いや理想は、現実の社会を前にして、どのような主張となったのか。

アイヌからは大西郷も出なかった。アイヌには乃木将軍も居なかった。

一人の偉人をも出さなかったのは実に残念である。

併し、吾人は失望しない。せめてもの誇りは不逞アイヌの一人も出なかった事である。

朴烈(ぼくれつ)や難波大助(なんばたいすけ)アイヌから 出なかった事せめて誇らう (「アイヌの誇り」) |

朴烈や難波大助のように「皇国」に敵対する「不逞アイヌ」がいないことを誇りとする、それは「皇国」に対するアイヌの忠誠心の高さを主張しようというのであろうか。

しかし、アイヌを社会の底辺へ押しやるうとする「皇国」を、無批判に受入れたわけではあるまい。

難波大助を出さないアイヌ、という表現は、シャモばかりではなくアイヌも「皇国」という同じ社会の一員たるに値する存在であることを主張しているとみるべきである。

シャモとアイヌの本質的平等を実社会において具現化する手法として、日本が進もうとしていた「皇国」の道をも媒体とせざるをえなかった近代アイヌの姿がそこにある。

それは、八甲田(はっこうだ)山雪中(せっちゅう)行軍事件の搜索に積極的に加わった弁開凧次郎(べんかいたこじろう)や、日露戦争で国への忠義を賞賛された北風磯吉(きたかぜいそきち)の姿と重ね合わせに見ることもできよう。

民族の存立を、国家の介在抜きには達成しえない状況におかれた、近代社会におけるアイヌの苦悩がそこには滲み出ているのである。

同族の苦しみが、個々のおかれた境遇によるばかりではなく、彼らが身をおかざるを得ない社会の構造によってもたらされているのであれば、同じ社会に生きるアイヌとしての自覚も共有できるはずである。

ガッチャキ(痔=じ)の薬を売り歩くという行動の中で彼は、点として個々に存在する差別や貧困を線でつなぎ、面へと向かわせる役割を果たそうとしていたのだろう。

| ガッチャキの薬を売ったその金で 十一州を視察する俺 |

そうした違星の思いは、彼だけのものではなかった。

彼は帰道した一九二六年、鵡川(むかわ)の辺泥和郎(べてわろう)、十勝の吉田菊太郎と共にアイヌ一貫同志会を結成し、また同人誌『コタン』を発刊するなど同族の人々との連帯をめざして行動した。

しかし彼は、差別と共に痼とも鬪わねばならぬ身となっていた。

一九二九(昭和四)年一月二十六日、違星はこの世を去る。二七歳の短い生涯であった。

翌一九三〇年、違星を知る人々の于で遺稿集『コタン』が刊行される。

そしてこの年、北海道アイヌ協会が設立された。

会長に道庁官吏(かんり)で長くアイヌ政策に携わった喜多章明(きたまさあき)が就任したことは、アイヌから難波大助が出ることを組織的に防ごうとする意図のあらわれとみることができる。

しかしそれでもこれは、全道のアイヌが個々のおかれた状況から一歩踏み出し、連帯のもとに自覚を共有するという、違星がめざしたものの一つの結実の姿であった。

3 省みる明治~昭和 top

(1) 小林多喜二――移住・高商・拓銀と小樽の風景

多喜二(たきじ)の思想形成

小林多喜二は、一九〇三(明治三十六)年、秋田県の貧しい農家に生まれ、一家は彼が四歳の頃、父の兄を頼って小樽に移り住んだ。

庁立小樽商業学校在学中から、絵画や文学に惹かれていった小林は、一九二一(大正十)年、今日の小樽商科大学の前身、小樽高等商業学校に進学した。

創立後間もない小樽高商は、当時北海道では数少ない人文・社会科学系の高等教育機関として、新進気鋭の教師たちのもとでリベラルな学問探究の場となっていた。

ここで小林は文学や社会思想への関心を深め、マルクスにも傾倒してゆく。

おりしも第一次世界大戦後の好況と恐慌、そしてシベリア出兵という国際情勢の緊迫化の中で、この時期には北海道においても労働運動が高揚と組織化へと向かっていた。 |

図70 小林多喜二

|

こうした状況は、経済的繁栄期を迎えていた小樽の動静に色濃く反映すると共に、小林の思想形成にも強い影響を与えた。

一九二四年に小樽高商を卒業した小林は、北海道経済に大きな影響力を及ぼしていた北海道拓殖銀行に就職した。

銀行勤めのかたわら、小林は小樽の労働運動とも深く関わった。小樽をはじめ北海道各地で労働者や農民の活動が高まるなかで、資本主義社会を象徴する存在――銀行に身をおきながら小林の作品は生まれていった。

そこには資本主義社会の形成によって、北海道と北海道の人々が、いかなる状況に追い込まれていったのかが描かれている。

『蟹工船』――帝国主義の舞台

ロシアと接する北の海の漁業資源は、日露関係における大きな関心事の一つであった。

ポーツマス条約で獲得した露領漁業の権益にもとづき、一九〇七(明治四十)年に日露漁業協約が締結され、いわゆる北洋漁業が本格化する。

一九二九(昭和四)年、『戦旗』(せんき)に発表された小林の代表作『蟹工船』は、この海を舞台とした“「殖民地における資本主義侵入史」の一頁”であるという。

一九二九年三月三十一日付の蔵原惟人(これひと)に宛てた書簡で、小林は次のように述べている。 |

図71 小樽の風景

|

ただ単に軍隊内の身分的な虐使を描いただけでは人道的な憤怒しか起こすことが出来ない。

その背後にあって、軍隊自身を動かす、帝国主義の機構、帝国主義戦争の経済的な根拠にふれることが出来ない。

帝国軍隊――財閥――国際関係――労働者。

この三つが全体的に見られなければならない。それには蟹工船は最もいい舞台だった。 |

長期にわたる北洋での漁撈に要する船舶、資材、労働力、さらに露領漁区租借料など、北洋漁業は資本力を必要とする特質を内包し、特に大正から昭和初期には、大手漁業資本による経営の統合と独占化がすすんでいった。

また第一次世界大戦後の好況、特に缶詰輸出の増加は、北洋漁業への資本の進出を促した。

一方、ロシア側の漁業活動と競合する沿岸漁区での操業に起因する漁船の拿捕、さらには、一九一七(大正六)年のロシア革命、一九二〇年の尼港(にこう)事件など、北方海域には国家主権の発動や衝突と隣り合わせの緊迫した空気が漂っていた。

そのため、日本海軍の軍艦が漁場にともなって操業する事態も発生しており、同時にこれは、共産主義に接する国境の海で働く労働者への、「赤化」に対する威圧としての意味をもったのである。

こうした状況を背景に、『蟹工船』に描かれた世界、大正期に開発された母船式蟹漁業、いわゆる蟹工船漁業は展開されてゆく。

そこには大規模な装備、公海での操業によるロシア側との摩擦の回避、輸出商品の大量生産、そして過酷な労働状況など、北洋漁業の資本主義的・帝国主義的特質が凝縮されていた。

さらにそれが、国家権益と一体化されたものであることを『蟹工船』は明確に描きだしている。

帝国海軍の軍艦が資本の求める既得権保持に応えているのは、この漁業が帝国主義戦争によって獲得された権益に由来するからであり、経営体にとっては国益を担うという名目が営業に付与されることになる。

しかし「国益」が決して国民大衆の利益ではないことは、作中で「国益」を口にしながら労働者を虐待する監督の言動に象徴されている。

『蟹工船』は、一九二六年に明るみに出た蟹工船博愛丸事件に取材し、確かな裏づけをもとに執筆された。

きわめて多様で複雑に絡み合う帝国主義の構成要素が、蟹工船という一点に収斂(しゅうれん)されていることを見抜いた小林の見識を、この作品にみることができる。

『不在地主』

資本主義の移植を推進力とした北海道開拓が生み出した、農村社会の構造を描く『不在地主』も、当時富良野(ふらの)の磯野農場で実際に起きた小作争議を素材とした作品である。この作品について小林は、雨宮庸蔵宛の書簡で次のように述べる。

私はあの件では、何より「資本主義が支配的な状態のもとの農村」を描いたということです。

そしてそのもとでは、当然、地主のブルジョワ化の過程、人魚のように、上半分が地主で、下半分が資本家――即ち、「不在地主」の形態をとるということです。

214()

そして、「不在地主」に触れるということは、又必然的に、「地主と資本家」「農村と都会」の関係を、最も尖鋭化した形で、触れることである。 |

磯野農場の所有者であった磯野進は、小樽で海産物商をいとなみ、当時小樽商業会議所の会頭をつとめていた経済界の有力者であった。

一九二六年、凶作にもかかわらず高額の小作料を強いる地主磯野に対し、小作料減免を求める農民たちの闘争は、日農北連(ほくれん)の支援を受け、さらに翌一九二七年二月、農民代表が磯野の住む小樽へ出向く事態へと発展した。

農民闘争が都市を舞台に展開したことは、「不在地主」の存在がいかなるものであったのかを如実に表している。

そしてこの運動が、小樽合同労組の強力な支援を得て「労農提携」の闘争として展開されたことは、この時期の労働運動における画期的な成果であった。

また小林自身にとってこの争議は、二重の意味で自己と関わりをもつ事件であった。

一つは、作中に争議のビラが引用されているように、この争議が小樽という小林の生活圏で展開し、彼が目の当たりにした事件であったということである。

もう一つは、彼が勤める北海道拓殖銀行が、北海道における地主制の進展に深く関与していることであった。

資本主義によってゆがめられる地域社会、都市の資本と銀行に支配される農業と農民、そしてそうした構図の中に自己の存在自体があることを、小林は認識していた。

小樽の労働組合運動に深く関与していた小林は、銀行のもつ地主側の情報を伝えることで争議団側に協力し、これがもとで彼は翌年、拓銀を依願退職する。

事実上の解雇であった。これを機に上京した小林は、プロレタリア芸術運動に専念してゆく。

獄中の北海道

一九三〇(昭和五)年、共産党への資金援助と『蟹工船』の叙述を不敬罪に問われた小林は、八月から翌年一月まで豊多摩(とよたま)刑務所に収監された。

獄中から出された手紙の中には、獄中の寒さと北海道の冬の情景とを対比する叙述がしばしば現れている。

踏みしめる雪が鳴り、金属に触れると指がはりついてしまうような北の国の冬。それに比べれば東京の冬は、北海道の春のようだとも彼はいう。

壁の外の同志に宛てた文面には、活動したくてもそれに加わることができない彼の忸怩(じくじ)たる思いが自嘲(じちょう)気味に綴られている。

彼の作品と彼の行動の原点は、資本主義・帝国主義がはらむ矛盾と労働運動が交錯した小樽にあった。獄中の寒さを感じながらも、その比ではない北国の冬の過酷さを思うとき、戦うべき矛盾の存在を十分に意識しながら、社会から隔絶され、ひとり身動きがとれない自己への苛立たしさは募るばかりであったろう。

プロレタリア芸術運動の中核を担い、一方で非合法活動に入っていった小林は、一九三三(昭和八)年二月二十日、特高に逮捕され、その夜築地署での拷問の末に死亡した。

社会に満ちた矛盾を文学作品に凝縮することで明らかにし、これに立ち向かおうとする彼の意志は闘い続けた。

昭和戦前期の社会体制によってもたらされた小林の最期であった。

(2) 子母沢寛(しもざわかん)――もう一つの幕末・維新

top

敗者を描く

石狩湾の北辺に面した厚田村に、一八九二(明治二十五)年、作家子母沢寛は生まれた。 本名梅谷松太郎。

父母との縁の薄かった彼は厚田での少年期を祖父母に育てられた。

母イシが後にもうけた子が、子母沢の異父弟、画家の三岸好太郎である。

一九〇五年、厚田の小学校を卒業すると、彼は庁立函館商業学校に入学するが、間もなく小樽の乙種(おつしゅ)商業学校に移り、さらに札幌の私立北海中学校に転じた。

一九一一年に明治大学法学部に入学し、卒業後は一時地方紙の記者や札幌の木材会社勤務などをへて、一九一八(大正七)年、読売新聞社社会部へ、さらに一九二六年には東京日日新聞社に移っている。

新聞社時代から幕末維新や侠客などを題材とした時代小説を手掛けていた彼は、一九三三(昭和八)年に文筆に専念する生活に入った。

子母沢寛の作品には、幕末から維新にかけての歴史の中で「敗者」と位置づけられている人々が多く描かれている。 |

図72 子母沢寛(しもざわかん)

|

彼の出世作『新選組始末記』をはじめ、彰義隊に連なる人々や榎本武揚など、幕府、「徳川家」の側にたって時代を生きた人々が多くの小説の主人公となっている。

一九六八(昭和四十三)年、藤沢市鵠沼(くげぬま)の自宅で七六歳で没した子母沢は、六〇歳代後半の数年に、『花の雨』『蝦夷物語』『南へ向いた丘』『厚田日記』など故郷の厚田村を登場させたいくつかの作品を発表している。

これらの作品にあらわれた故郷厚田から、千母沢が描こうとした幕末・維新の姿を考えてみたい。

世にでない人の生き方 千母沢の祖父、梅谷十次郎(斎藤鉄太郎)は戊辰戦争において上野の戦いに加わりへ最後は五稜郭で降服した御家人であった。

敗戦後、蝦夷圸上着の道を選んだ祖父らは、士籍奉還のうえ札幌で未開地の開拓にあたることになったが、仲間と共に逃亡、江戸時代末期には漁場として繁栄するようになっていた厚田に腰を落ちつけたのであった。 |

図73 厚田の風景

|

江戸の敗残兵が官軍の追及をのがれながら北へ落ちのび、五稜郭での敗戦をむかえる過程が展開する『蝦夷物語』、厚田に生きることを誓った仲間との、脱走や死による別離を描いた『南へ向いた丘』、開拓政策に翻弄されるアイヌの人々との交流を、開拓判官松本十郎の反骨精神と共に描く『厚田日記』は、そうした祖父の生涯をもとにした作品でもあった。

祖父の生涯を見ることは同時に、個々の人間を歴史の中においてみることとの意味を考えさせてくれる。

東京目日新聞社の記者時代、彼は五〇年前の維新を取上げた『戊辰(ぼしん)物語』の連載に携わり、当時を知る人々の多くの記憶によって、権力や勝者が捨象している歴史を書き綴った。

世に出ない人々の、世に出ない歴史を彼は一つ一つ拾い上げた。東京の影に隠され、すでに消え去ったと思われていた江戸を見いだしていったのである。

書き残される歴史、それによって固定化されてゆく歴史像に対し、敗者、弱者の歴史は、語られる歴史、残されてゆく場を持たずに消え去ってゆく類の歴史である。誰かが拾い上げなければ浮かび上がることなく、何もなかったも同然になってしまう歴史でもある。

幼いころから祖父の思い出語りを聞いて育った子母沢が光をあてたのは、そうした歴史であった。

勝者の歴史の陰に、歴史の中で表舞台に立たなかった人々の側から見た歴史が同時に存在していることを、子母沢の作品はあらためで教えてくれる。

断絶と連続

敗残者として蝦夷地に生きた祖父の姿、さらには維新の変革の中で世に出ない人々を描くことは、敗者と勝者、敗れ去る徳川への郷愁と勝者新政府の奢(おご)りへ向けた憤(いきどお)りを描くにとどまるものではない。

そこには権力の絶対性を虚構ととらえる視点もまた描かれている。

蝦夷地に生きた祖父の姿に子母沢は、江戸から東京へという断絶を越える生き方を見ていた。

東京は自分が生きた江戸ではない。江戸に生きた自己が東京で再び生きるためには自己の人生の断絶が不可欠となる。

そこで自己を保つ生き方として、蝦夷地に生きることが選び取られた。

結果としてこれがこの時代における世にでない人の生き方である。

そこには消し去るうとする力をすり抜けて、したたかに自己を保ち、しなやかに持続する個の生き方が、そしてまた、全体を統合しようとする力に対して、反抗ではなくそれへの超然(ちょうぜん)によって個の存在を保ち、そこにアイデンティティを見いだそうとする生き方が描かれているのではないだろうか。

『花の雨』では、五稜郭の敗残者伴鉄太郎が札幌へ護送される場面で、勝者の側に立つ高島春太夫が、伴に次のように語りかける。

どんな人がいても、勝った者には悪い事に、忌(い)やでも、好まなくても、必らず権力というものが付いて来る。

その権力の虜(とりこ)となったものはまた必らず奢る――伴さん、徳川が朝廷と名前が代わるだけさ。 |

ここで敗者徳川は、勝者朝廷と同等に扱われる「権力」なのである。

このことは『蝦夷物語』で敗残兵斎藤鉄太郎が官軍の追及を町人に変装して逃れる時、彼を助ける町人たちは難なく鉄太郎の変装を見破っていたという筋の展開と軌を一にするものであろう。

敗者であるものが勝者の対極に位置するかのように見えながら、実は民衆にとってはどちらも別の世界、すなわち権力の世界に生きるものであることを示している。

そしてこのことは、権力の抗争や交代が歴史認識の根幹をなしてきたことを静かに、しかし痛烈に批判するものであると見ることができよう。

権力と権力の抗争の中で、これとは別の世界に身をおき、その世界を巧みに、しなやかに、そして力強く保持しつづける民衆の姿。

勝者でもない代わりに決して歴史の敗者でもない人々の姿が、子母沢によって描きだされたのである。

民の世界

それでは子母沢は、権力の相対化によって浮かび上がる世界をどのようにとらえていたのか。

権力がいまだ踏み込まない世界は、その意味では無法地帯であり、『南に向いた丘』に描かれた阿部権のような土地の顔役が幅をきかす。

一方でそこは、権力の法ではなく、人々の共感によって保たれる世界であった。

斎藤鉄太郎とアイヌの人々との交流は、権力がもたらす枠組みをもってアイヌと接する姿ではなく、アイヌの側にたち、共感に支えられた人と人との交流として描かれている。

しかしこの世界に権力が入り込み、人々を把握しようとすることの軋轢(あつれき)が、そこに生きる人々を苦しめる。

『厚田日記』に描かれる樺太アイヌの移転問題は、まさにこれが具現化した事件である。

一方で、権力の側にあった開拓判官松本十郎がこれに憤慨し、官を辞して故郷荘内(しょうない)で余生を送ること、そしてその松本をとどめようとした黒田清隆がいかに手を尽くしても、官が把握することができない世界のネットワークによって、松本を追うことができなかったという展開は、権力が決して万能ではなく、逆に人々が生きる世界の強靭(きょうじん)さを示しているといえよう。

世に出ない人々の歴史を描くことで、幕末・維新を生きた人々の意識や、権力の視座とは異なる歴史の存在、さらに権力のもつ本質を浮かび上がらせたのが、子母沢の数々の小説だった。

そしてその延長線上には、彼の故郷の北海道が、そして祖父の人生があった。

彼が描こうとする歴史像と彼の人生の接点は、厚田を舞台とした小説に結実したのである。

これら厚田を描いた作品を、彼は昭和三十年代に発表している。

明治の厚田に生まれた子母沢は、この時代に民の世界の柔軟性がどれほど残っているとみていただろうか。

4 北海道を描く top

(1) 神田日勝――戦争・経済成長と開拓

生立ち

一九七〇(昭和四十五)年八月、十勝の地で農業をいとなみながら創作を続けた画家神田日勝が、三二年の短い生涯を終えた。

彼が生きた三二年、同時代の日本社会は戦争、敗戦、復興そして高度成長と、彼の周囲で目まぐるしい変化をとげた。

そしてそうした社会のありようは、彼の人生や創作活動にも色濃く投影されているように思われる。

彼の人生や作品を通して、北海道の、日本の現代史の一側面を見てみたい。

一九三七(昭和十二)年十二月八日、神田日勝は東京に生まれた。

この年日本は中国との全面的な戦争にはいり、彼の名「日勝」は日本勝利から名づけられたという。

この時期を生きた人々の人生が、少なからず戦争によって左右されたように、彼と彼の家族の生活を大きく変えていったものが戦争であった。 |

図74 神田日勝

|

一九四一(昭和十六)年の彼の誕生日、日本はいわゆる太平洋戦争に突入した。

やがて日本の敗色が濃厚となった一九四五(昭和二十)年三月、首都東京はアメリカ軍の大空襲を受けた。

その後も打ち続いた空襲によって多くの人々が犠牲となり、市民生活にも甚大な損害が生じていた。

そしてこのことが、彼と彼の家族にとって大きな転機をもたらした。

東京をはじめ、全国の都市に加えられた攻撃により多くの人々が罹災(りさい)した。

そこで都市からの疎開を効率的に促進し、あわせて生活の基盤を失った人々を、食料増産の「戦力」と位置づけか国土未開地の開発が立案され、明治以来の「開拓」がすすめられた北海道へもその目は向けられた。

おりしも一九四五年六月の黒沢酉蔵(とりぞう)の建白を機に、戦災罹災者、疎開者をさらなる開拓へと組織的に振り向ける政策が内務省を中心にすすめられた。

これによって都市の罹災者に対する移住者募集がはじまり、同年七月以後、拓北農兵隊とよばれる集団移住者が北海道へ向けて出発していった。

神田一家は八月七日に上野駅を出発し、入植地である鹿追村(現、鹿追町)に到着したのは八月十四日であった。

そして翌日、日本は敗戦を迎えた。

戦争は終結したものの、神田一家のような都市の罹災者、さらには多くの引揚者の生活をどのように維持するのか、また不足していた食料をいかに確保するか。

拓北(たくほく)農兵隊に始まり、敗戦後に引き継がれた「緊急」開拓政策は、まもなく戦後開拓農政へと展開してゆくが、この時期には罹災者や引揚者の収容、極端な食料不足への対応という、社会政策的な色彩の濃い応急措置であり、産業基盤の充実・育成という観点での国土開発とは言いがたい政策であった。

それだけに、十分な受入れ態勢も整備されないままに開拓者の入植が行われた地域も多く、困難な状況におかれた人々も少なくなかった。

そのことは、この時期の開拓者の離農率が、きわめて高かったことにもうかがうことができる。

困難な状況の中で慣れぬ農作業におわれながら、一家は農業を続けた。

彼らと共に移住した人々の中には、離農して東京に戻った人々も多かったという。

彼の兄一明は、高校を卒業すると東京芸術大学に進み、画家への道を歩んだ。

一方神田は、中学校を卒業すると農業を継いだ。

そのかたわら彼は、ベニヤ板のキャンバスに向かい創作をつづけていた。

眼前の風景を、馬を、牛を彼は描いた。

展覧会への入選を果たすようになり、営農を続けながら創作に取組みつづける多忙な日々がつづいた。

一九七〇(昭和四十五)年夏、体調を崩して入院した彼は、快方に向かったある日、病室で制作を行おうと、自宅から画材をとって病室へ戻る。

しかし、その後彼が自宅へ戻ることはなかった。

八月二十五日、神田は三二歳八ヵ月で息を引取った。

病室へ持ち込んだ画材は、一度も使われないままであった。

そして自宅には、永遠に前足だけで立つ未完の『馬』が残された。

『室内風景』の風景

神田の最後の展覧会出品作となったのが『室内風景』である。

『室内風景』は、画面の中央に膝を抱えて正面を向いた男が描かれ、床には生活の中で生じる「ゴミ」と灰皿、時計、マッチなどの日用品と人形、スケッチブックが雑然と置かれている。

そして室内には壁にも床にも全面に新聞紙がはられている。

北海道の民家では、床や壁に新聞紙などをはって冬の寒さを防ぐことがあり、彼がこれをヒントにしたことは指摘されているところである。

それにしてもこの情景は、見る者に言いようのない衝撃を与える「風景」である。

この画面に描かれた事物や情景は、まさに彼が生きている空間を、どのように意識していたのかを表現しているように思われる。

『室内風景』の制作は一九六九年秋から翌年の初めにかけてであったという。 この作品を描いてまもなく、彼は次のような文章を記している。

結局、どう云う作品が生まれるかは、どう云う生き方をするかにかかっている。

どう生きるか、の指針を描くことを通して模索(もさく)したい。

どう生きるか、と、どう描くのかの終りのない思考のいたちごっこが私の生活の骨組なのだ。

機械文明のあおりを受けて人々が既製品的生活を強いられるなかで、クリエイティブな我々の仕事は既製品的人生へのささやかな反逆かも知れない。 (『二十五周年記念全道展帯広巡回展目録』所収) |

|

図75 『室内風景』

|

神田が接している現実は農作業と雑多な日常であり、その眼前にある事実を彼はリアルに描こうとしている。

しかし彼は眼前の事物のみを意識しているのではない。

彼自身と眼前の事物が、社会の大きな動きの中に存在するものであることを意識していた。

新聞はその象徴ではなかったのか。

彼が描いた新聞は、制作当時の実際の紙面をモデルとしているようだ。

特に乗用車、薬品、暖房器具など、そこに描かれた広告の図柄は極めてリアルであり見る者の目を引く。

しかしいくらリアルに描いても新聞の広告は、所詮(しょせん)紙の上の虚構でしかない。

ここに、彼がこの作品で意図したものの一つが表現されているのではなかろうか。

戦後の北海道で開拓農家として生き、同時に創作を続けてきた彼の眼前にあった現実は、新聞広告にある多彩な商品が象徴している、高度成長期の華やかで物質文明にあふれた生活とは対極に位置するものであっだろう。

彼にとっては現実感のないモノトーンの世界であったのかもしれない。

しかし彼は、自分とは縁のない別世界として社会の動向や風潮をモノクロの新聞として描いたのではない。

その現実感のない社会に囲まれて自分が生きているという現実を、おそらく強く意識していたのであろう。

前出の文章と重ねあわせて『室内風景』という作品を見たとき、所詮モノクロの虚無でしかない世界に生きざるをえない状況にあって、意思をもった自己と、たとえどのようなものであっても、明確な色や形をもった自己につながるものの存在を確実なものとして捉えようとする、彼の強い意思が感じられる。

モノトーンに映った社会の潮流の中には、彼の現実の生活に直接的に迫ってくるものもあった。

神田も、この作品を制作していた時期の新聞に、彼を取巻く社会が、明らかに彼とかかわりをもっていることを示す記事をみていたであろう。

この頃の新聞には、神田一家を北海道へ送り出した北海道の開拓農政が終末を迎えようとしていることを伝える記事が散見される。

経済状況の変化や農産物輸入への対応から、この時期の農政は「総合農政」の名のもとに、経営の効率化や経営規模の大型化がすすめられようとしていた。

この流れの中で、戦後開拓政策を推進した開拓農政は一般農政へと制度的に統合がすすめられ、農家の離農が政策的に措置された。

明治以来の、政策としての「開拓」の終焉であった。

「総合農政」の文字と歩調をあわせるかのように、炭鉱の「合理化」、「スクラップ・アンド・ビルド」による閉山を伝える記事も、この時期連日紙面にあらわれる。

開拓農政ばかりではなくこの時期の北海道の産業は、戦後復興、高度成長を経て転機を迎えていた。

神田日勝の三二年の生涯。それは一人の人間か時代の変化の中で翻弄された歴史を、また一人の人間を翻弄した社会の歴史を物語るのかもしれない。

しかしそれは同時に、時代の変化の中であるべき自己とは何か、を問い続けた一つの精神史でもあった。

(2) 木田金次郎――有島武郎と岩内と

top

有島武郎と木田

札幌農学校に学び、その後身東北帝国大学農科大学で教鞭(きょうべん)をとった有島武郎(ありしまたけお)は、狩太(かりぶと)村(現ニセコ町)に所有した有島農場を小作人に解放するなど北海道に縁の深い人物である。

その有島が一九一八(大正七)年に発表した小説『生れ出づる悩み』の主人公、木本のモデルとなったのが、生涯を岩内で画業に取組み続けた画家、木田金次郎である。

木田という個性への有島の強い共感は、『生まれ出づる悩み』という作品を世に送ったのと同時に、木田金次郎という画家の存在そのものにも大きな意味をもったといえるほど、二人の絆は強いものであった。 |

図76 有島武郎 |

図77 木田金次郎 |

一八九三(明治二十六)年七月十六日、木田金次郎は岩内に生まれた。

ニシン漁で繁栄するこの地で、父久造は海産物商や漁業経営に従事し、自然の中で腕白さを発揮した少年時代から、木田は絵を描くことにも熱心であったという。

しかし一九〇八(明治四十一)年に進学した東京での生活は、彼の思うにまかせぬものであった。

家業の不振もあって、開成中学から京北中学に転学、一九一〇年には中退して東京を後にする。

それでも短い東京生活で触れた絵画界の活気に満ちた気運は、木田を絵画へと向かわせていた。

この年秋に帰郷した木田は、札幌の友人の下宿でひと月ほどすごし、スケッチに歩き回る毎日をおくった。

家業が待つ岩内へ戻れば絵どころではない。

しかしこの短い札幌での生活に、彼の生涯にとってはかり知れない大きな出会いがあった。

東北帝大農科大学の美術団体、黒百合会の展覧会で木田は、ある作品にひかれる。

「まるで生きた海のように碧色をして拡がった海のように、やや緑がかっか空に黄色く暮れて行く風景」と木田が表現した絵の作者は有島武郎であった。

数日後、木田は偶然有島の家を見つける。

日をおいて彼は、豊平川のほとりのリンゴ園に囲まれたその家を、自ら描いた絵を携えて訪れた。

不意の訪問を受け入れ、「個性的な見方をしている」と自分の絵を評価してくれた有島の印象を、木田は「何というやさしいノーブルな人だろう」と回想している。

自然と向き合う

その後は有島とのあいだにたびたびの音信はあったものの、岩内に戻ってからの木田は、一人の漁民であった。

『生れ出づる悩み』にある「明鯛(すけそう)から鱈(たら)、鱈から鰊(にしん)、鰊から烏賊(いか)というように、四季絶える事のない忙しい漁撈の仕事にたずさわりながら、君は一年中かの北海の荒浪や激しい気候と戦って、淋しい漁夫の生活に没頭しなければならなかった」という一節は、ニシンの豊凶に左右されながら、明治三十年代後半以降本格化したスケソウダラ漁、道南地方で活況をみせはじめていたイカ漁への出稼ぎなど、大正期の岩内の漁業の一端を短く表現している。

そして漁場をわたり歩く漁民たちの中に木田もいた。

松前に近い江良(えら)、原口あたりまで漁に出掛けていた彼の持ち物の中には、エマーソン、ロダン、そして有島の『草の葉――ホイットマンに関する考察――』があったという。

漁場の労働に明け暮れしながらも、描くことへの意欲とあの日の有島の評価に応えようとする意思は持続されていた。

そしていつまでも岩内にいては現状に埋没してしまうのではないか、東京で新たな刺激と知識に触れたい、そうした思いが彼に募ってゆく。

一九一七年秋、木田は描きためた素描(そびょう)を有島に送った。

決心させたのは、『草の葉』の一節であったという。

歳月を経た有島の反応はいかがなものか。まもなく届いた有島からの返信には、次のように書かれていた。

東京ニ出るよりも少くとももう暫(しばら)くハその地ニ居られて勉強をなさつたら如何(いかが)です。

君の画のようニ既ニ立派な特色を備へた画ハ余計な感化を受けないで純粋ニ発達させた方が遙(はる)かニ利益だと思います。……

その地ニ居られてその地の自然と人とを忠実ニ熱心ニお眺めなさる方がいニ決って居ます。…… |

画家としての木田金次郎を通観した時、この有島の言葉のもつ意味はきわめて大きい。

しかしもとより一人の画家の画業は、画家に内在する精神によって生み出されるものであり、この有島の言葉を受けとめた木田という自我があってこそなされたものなのである。

自己が描いてきたものは、自分と密接に接している世界、有島の言う「その地」を受けとめてきた木田の所産であることが、図らずも有島の言葉には明らかにされていた。

画家である自分は、「その地」を離れては存在しえない。

岩内の地に根ざすことと画家としての存在はここに止揚されようとしていた。

そして「一度僕の農場ニ来ませんか 僕の所ハ狩太村ですから岩内からは遠くハありません」と、手紙は結ばれていた。

それから間もなく、木田は狩太村の農場に有島を訪ねた。

歳月をへた対面に、あの日の有島と変らぬ気高さを見た木田、それに対して有島の前に立っていたのは、有島がはじめて目にする、労働が鍛えた木田の姿であった。

その夜二人は長い時間語り合ったという。

自然と向き合う労働の中で、真摯(しんし)に芸術を指向する木田の姿勢に、有島は木田への示唆(しさ)が間違いではなかったことを確信したに違いない。

木田を励まし支え続けた有島の思いがそうしたところにあったことは、一九二一(大正十)年、東京の有島を訪ねた木田が、帰郷後に受取った手紙の文面からもうかがえる。

中央画壇之傾向がどれ程のものであるかをしっかり知ることが出来ただけでも十分だったこととおもいます。

どれ程いい加減なものが横行しているか それが横行してもお茶がにごせる程に自然を本当に見ることと見た真似をすることの間に区別が一寸つき難いものであるか。

又兄が今後どれ丈けの自信と勉強とを以而(もって)仕事ニ没頭すべきであるかを今度之御滞京は可なりはっきりさせたと思います。 |

有島もまた、農場主であることによって感じる矛盾を超えて、真実に向き合おうとしていた。

一九二二年、有島は農場解放を実行したのである。

この時有島は、木田の招きで岩内を訪れている。

そしてこれが木田と有島の最後の別れとなった。

有島の衝撃的な死はその翌年のことであった。

道徳をもってその死を非難する言辞が相次ぐなかにあって木田は、「時間と空間を超えた彼方へ旅立者のみが抱いている神秘的な秘密を、何者が窺視(きし)することができるのか」と有島への批判をはね除けた。

精神の交流があってこそ認識しうる有島の尊厳を、木田はその死の中に見ていたのであろう。

そして木田が漁業を離れ、絵に専念する道を選んだのもこの頃だという。

決して安定した生活が保障されていたわけではなかった。

それでも「その苦しみにうち克(か)ってゆく人のように、その生活記録を一日一日と築くように」、断崖、そして海の連作に打ち込んでいった。

美術界の動向に積極的にかかわることなく、岩内にとどまり描きつづけながらも、しだいに木田は、確かな評価を受ける画家の一人となっていく。

大火をこえて

一九五四(昭和二十九)年九月二十六日、北海道を襲った台風一五号は、青函連絡船洞爺丸(とうやまる)の海難事故をひきおこし、多くの人命を奪った。

そしてこの日の夜、強風の岩内では、市街地南西から出火した火災が延焼を続け、翌朝六時の自然鎮火にいたるまで、町を焼き尽くした。

死者・行方不明者は三八人にのぼり、市街地の約八割を焼失させたこの大火によって、木田が描き続けてきた多くの作品も失われてしまった。

その数は一五〇〇点から一六〇〇点にのぼるという。前年、六〇歳にしてはじめての、札幌でひらいた本格的な個展が好評を博し、東京での個展を翌年にひかえていた。

「その地」を離れずに描き続けた木田と木田の作品にとっては、あまりに過酷な宿命であった。

しかし木田は、再び創作にとりかかる。

失われたものは作品であって、作品を描きつづける自分と、自分を包み込む自然、そして自然と向き合おうとする意思は失われていない。

生涯をかたむけた作品の喪失に直面しても、岩内の自然の中に身をおきつづけることを画業の基底とした木田の姿勢は、生涯描きつづける木田を存在させ続けた。

大火後も旺盛に創作を続け高い評価を受けた木田は、一九六二年、突然倒れ、不帰の客となる。

六八歳であった。

岩内大火の二年前、作家八木義徳が木田を訪ねたおりの様子をつづった『漁夫画家』の中に、次のような木田の言葉がある。

「どうです、岩内ッていいところでしょう? ここに暮らしていれば一生絵を描く材料には困りません」。

まさにこの言葉の通りに、木田は岩内に生きたのである。

5 社会をみる top

(1) 野呂(のろ)栄太郎――信念を生んだ故郷と家族

『日本資本主義発達史講座』の編集

近代日本の成立過程と状況認識にかかわる分析と実践の指針を模索した日本資本主義論争は、一九二〇年代後半から三〇年代にかけて激しくたたかわされた、歴史学・経済学を代表する論争の一つである。

この論争にかかわった多くの研究者や活動家は、概説的には「講座派」と「労農派」にわかれて所論を展開したのであるが、一九三二(昭和七)年五月から翌年八月にかけて刊行された『日本資本主義発達史講座』全七巻は、この時期における学術水準の到達点を示したものであった。

この講座の編集を担当し、また講座派における中軸的な理論家であった人物が野呂栄太郎である。

この時期、日本共産党は相次ぐ弾圧により壊滅状態に瀕し、また活動理論の転換への対応を迫られる時期でもあった。

おそらく一九三一年には入党していた野呂には、党再建のための責務が重くのしかかり、その一方で肺を患っていた彼の病状も悪化していた。

『日本資本主義発達史講座』の編集は、困難な状況の中で野呂が精力を傾注し、学問の自由を貫こうとした仕事であった。

非合法活動に入った野呂は一九三三年十一月に検挙され、拷問と取調べの中で翌年二月この世を去る。三三歳であった。

石狩平野の南部に位置する長沼に生まれ、札幌で中学生時代を過ごした野呂を育てたものは何であったのか。

少年期と長沼

野呂栄太郎は一九〇〇(明治三十三)年、長沼村(現、長沼町)に父市太郎、母波留の長男として誕生した。

波留の父である添田竜吉は弟の泉麟太郎と共に、戊辰戦争で敗者の側にあった旧角田(かくた)藩による士族移民開拓の指導者的存在として、明治初年より室蘭の開拓にあたった人物である。

市太郎は三重県に生まれ、一八九二年頃北海道に渡り、幌向(ほろむい)村(現、南幌(なんぽろ)町)の三重開墾地で測量の仕事に携わっていた。

三重開墾地と隣接する角田藩の石川開墾地の開拓にあたっていた竜吉の弟、泉麟太郎は、市太郎の才覚を見込んで角田藩の開墾地真成社農場の支配人として迎えた。 こうした縁があって市太郎は波留と結婚したのであった。

野呂が幼い頃、市太郎は自分の土地をえて一家はここに移り住む。

そこは蛇行しながら南西に流れる夕張川のほとりで、千歳川との合流点にほど近い所であった。 |

図78 野呂栄太郎

|

石狩平野の低地帯に位置する長沼の歴史は、水害との闘いの歴史でもあった。

野呂一家の土地も幾度となくその被害をうけたが、厳しい自然条件のもとで農業を営みながら、野呂の両親は地域の人々からあつい信頼をよせられていたという。

そうした環境と家族のもとで、彼は成長した。

小学二年のとき野呂は、けががもとで右足の膝から下を切断、以後義足を付けての生涯をおくることになる。

しかし野呂はこの逆境をはね返すかのように、遠い道のりを通学し、真面目に勉強に励む少年時代をすごした。

厳しくも優しく彼を見守り続けた両親は、そうした息子の将来を思い、できうるかぎりの教育の機会をと、小学校卒業後に札幌での進学を考えたのである。

北海中学への進学

一九一四(大正三)年、野呂は官立の札幌一中を受験するが不合格、翌年再度受験するものの、結果は同じであった。

不合格の理由を問い合わせた父への返答は身障者であるため、というものであった。

身体的理由ゆえに官立学校への進学の道は閉ざされたのである。

しかし次に父が入学を願い出た、札幌の私立北海中学は野呂の入学を認めた。

こうして野呂は一九一五年、北海中学に入学し、五年間の学生生活を札幌でおくることとなった。

一九〇五(明治三十八)年創立の北海英語学校にはじまる私立北海中学校は、保守的な校風の中にも野呂入学当時の第二代校長戸津高知の教育方針もあって、今日にも受け継がれているスポーツの盛んな、いわゆる「文武両道」をこととする雰囲気に満ちた学校であった。

その中にあって野呂も学業に励む一方で、野球部のスコアラーとしてグラウンドを駆け回ったという。

さらに北海中学における野呂の活動として注目されるのは、学生自治活動への取組みである。

当時北海中学の学生組織協学会は、分裂と混乱の状態にあったが、野呂は一九一七年に稲村隆一、川俣清音と共に協学会の再建にあたったという。

また一九一九年には『協学会誌』の編輯部主任として自治活動の中心を担う存在となっていた。

この時期『協学会誌』に野呂が書き残したものの中に、マルクス主義の影響を見いだすことができるものは見当たらない。

ただ、こうした活動に主体的に邁進するなかで、社会のあり方に目を向け、正しいと認めうるものに向けて行動を続ける彼の姿勢を見て取ることができよう。

一九二〇年の卒業にあたり、野呂は「安政条約の影響」と題する講演を卒業式で行っている。

そして北海中学卒業後、慶応大学にすすんだ彼は、本格的にマルクス主義の理論に触れ、その理解を深めてゆく。

その後の野呂は、真摯な姿勢で理論を構築するばかりでなく、社会の現実がはらむ矛盾から目をそらすことなく、状況の中で自己がいかに行動すべきであるかを模索し続けた。

こうした野呂の生き方は、少年時代から培われ、中学生時代をへて益々確固たるものとなっていった信念に貫かれていたように見える。

それは、自分も他者もそして社会をも偽らないという姿勢であった。困難な開拓農家の暮らしの中で、自分を慈しみ育て、そして進学させることに奔走(ほんそう)してくれた両親に、野呂は心から感謝し尊敬していたに違いない。

彼のそうした思いが、人生を貫く信念を形造り支えたのであろう。

しかし、その信念の前に立ちはだかるものが、社会に内在する「矛盾」であった。

北海道――家族への思い

一九二六年四月、京都学連事件への関与により野呂は検挙され、八月に保釈(ほしゃく)となる。

この年の十月、姉夫妻にあてた手紙の中に、彼の苦悩の深さがにじみ出る。

しかもこうした矛盾は今日の制度そのものに内在する矛盾の現われにすぎぬだけなおさら耐えがたいものがございます。

情を没して理につき義に起たんとすればするほど情のために泣かねばなりません。

それかというて理を偽り義を棄てて情に生きんとすればするほどいよいよ明るくなる理知の明鏡(めいきょう)の前にあわれにも力なき生ける屍(しかばね)を見いださずに入られません。

……私は我々の行為が今日の社会においてはあらゆる意味において非難に値するものであることをじゅうぶんに知っております。

それらの非難や憎悪や憤激(ふんげき)が私自身に向けられるかぎりにおいては、いかなる程度いかなる種類のものであろうとも甘受(かんじゅ)する覚悟です。

しかしながらそれらのものが、たとえきわめてわずかなその片鱗(へんりん)だけでさえも、私ゆえに私の両親や兄弟姉妹にまで向けられるならば私の心はどんなに痛むことでしょう。 |

彼が対峙するものは、あくまでも社会の矛盾であった。

誠実に社会に向き合えば向き合うほど明らかになる矛盾を認識しつつ、自己に内在させたままにしておくのは他者と社会を偽ることになる。

それゆえ、彼の理論には行動がともなった。

これは何者をも偽らないという彼の信念から出たものである。

しかし真理を追究し行動しようとする自己の存在が、はからずも家族の悲しみや不幸を生起させてしまうのである。

信念にもとづき行動する自己と、自己を偽らなければ家族を不幸から解放できないという、同時に果たしえない矛盾に直面した時、その苦悩はあまりにも大きかったはずである。

それでも野呂は信念を貫いた。自己を偽ること、それは今日の自己を存在させている両親を、家族を偽ることだからである。

一九三〇年二月、鉄塔書院より野呂の業績を代表する著作、『日本資本主義発達史』が刊行された。

しかしこの年五月、北海道の母波留が没した。

そして十月に刊行されたこの書の普及版には、「本書を慈愛と正義と真理とのために五十二年の生涯を窮乏(きゅうぼう)のうちに終われるわが母にささぐ 一九三〇・五・九」と母への献辞が添えられた。

野呂栄太郎という人物と、彼の信念に貫かれた行動、そして彼が築きあげたものは、まさに両親・家族と共にあったのだということを、ここに見ることができるのではないだろうか。

(2) 関矢マリ子――野幌からみた近代の日本

top

野幌(のっぽろ)の開拓

石狩平野を南下した石狩川は、江別(えべつ)市で流れを北西に転じ河ロヘと向かう。

この江別市の西部に野幌という地域がある。

今日では宅地化が進んだこの地域の開拓には、北海道の開拓地における、二つの形態の開拓の様相がみられた。

一八八二(明治十五)年に幌内へと開通した鉄道をはさんで、北側には一八八五年に屯田兵が入植し兵村が形成された。

一方南側には、北越殖民社という殖民会社によって組織された入植者による開拓地が形成された。

北越殖民社は一八八六年、大橋一蔵が、三島億二郎・関矢孫左衛門らと共に新潟県長岡に設立した開拓会社である。

初代の責任者大橋は、当時新潟の貧農たちのおかれた窮状を克服しようと北海道への移民事業を計画し、土地の貸下げを受けて移民を募り開拓事業を発起した。

しかし移民がなかなか集まらないことに加え、大橋の不慮の死によって事業は難航した。

大橋の後をうけて新社長に就任したのは関矢孫左衛門であった。

一八八九年、渡道した孫左衛門は、一九一七(大正六)年に没するまで生涯を通じて野幌の開拓に力を注いだ。

この北越殖民社による野幌開拓の歴史を詳細に物語るのが、関矢マリ子による『野幌部落史』である。

そこに描かれた歴史は、野幌という北海道の一開拓地の歴史であると共に、明治から昭和に至る半世紀を野幌という視点からとらえた日本の歴史の記述でもあった。

歴史を作る

関矢マリ子は一九一〇(明治四十三)年、新潟県刈羽郡北条村(現、柏崎市)に生まれた。

生家の佐藤家は地域の地主であったが、その環境に疑問を抱きつつ少女時代の彼女は、社会の矛盾に目を向けるようになっていった。

一九三〇(昭和五)年、彼女は遠縁にあたる関矢留作と結婚した。

夫留作は北越殖民社の指導者関矢孫左衛門の息子で、一九〇五年、野幌に生まれ、父の没後は新潟で育った。

新潟高校から一九二六年に東大農学部農業経済学科に進んだ留作は、その後産業労働調査所やプロレタリア科学研究所の活動に深く関わるなど、社会主義運動に身をおいていた。

彼女はこの結婚を次のように語っている。 |

図79 関矢マリ子

|

そのため両家では、なんとか娘の赤化と息子の左翼運動をやめさせようと必死でした。

当時の流行語でいえばマルクスボーイにエンゲルスガール。

いっそのこと二人を一緒にしたら、やめるかも知れない、大人の陰謀です。

昭和五年に結婚して孫左衛門が開いた土地会社「殖民社」がある野幌に来たのです。

(上田満男『私の北海道』所収) |

ところが結婚してまもなく、上京した関矢留作は治安維持法違反によって検挙された。

一九三三年に釈放され野幌に帰郷した留作には、開村五十周年記念の部落史編纂が依頼された。

しかし留作は、編纂の作業をすすめていた一九三六年、長岡で急死したのである。

留作が編纂しようとしていた村の歴史は野幌の五〇年の歴史をそこだけ切取って叙述しようというのではなく、時間的にも空間的にも、社会の動向の中に野幌の五〇年を位置づけようとする明確な視点をもって構想されていた。

夫の没後、この仕事は留作の構想と共に妻マリ子に引継がれることになる。

確かに「歴史を作る」という言葉は、開拓者たちには身近な響きを持っていたと思います。

文字通り密林広野に挑んで、驚くべき短期間に村や市街を造り、自分の家系を築き上げていった。

そうした人たちに前史的なせんさくなど必要なかったでしょう。

しかし、私にとって部落史は、明治の日本資本主義発達史の一部であるということ。

日本の歴史の流れの中で、北海道を、野幌を考えねばならない、それを貫きました。 (同前) |

一九四七年に出版された『野幌部落史』は、地域の自然や考古学的な考証を述べた「第一編 自然誌」にはじまる。

そして「第二編 沿革誌」では、北越殖民社による開拓事業以前の地域の歴史から書き起こし、殖民社の沿革と展開、農業をはじめとする地域の産業の歴史と特質、地域の民俗、経済や社会の動向と野幌という地域の変遷の様相が詳細に叙述され、「第三編 現勢資料」において地域の五〇年の動向を概括(がいかつ)するという構成をとっている。

開村五十周年の記念誌として期待されていたものは「まるで記念日の祝宴に出る折り詰めの添えもの程度」と関矢マリ子が回顧するように、移住した人々の野幌における開拓の記録だったようである。

土地を開き地域をつくったのは移住者九ち自身であり、開拓の歴史は「自分たち」の歴史と意識されたに違いない。

しかしその「自分たち」のあり方が社会の動向に規定されていることを留作は意識し、彼が培(つちか)ってきた社会をみる目を通じて描くことができる野幌の歴史叙述をめざした。

すなわち、開拓の苦難をいかに乗り越えて地域を作りあげたかを叙述することは、その苦難を生じさせたものが何であるかを見据えた上でなされなければならないという視点にたって『野幌部落史』は書かれたのである。

野幌の歴史は、急速に資本主義化をすすめる近代日本の歴史の、具体的な様相の一つであった。

野幌の歴史を叙述することは、日本資本主義発達史と密接不離なものでなければならない。

しかし同時にそれは、野幌に生きた人々の歴史でもなければならない。

留作はマリ子に、野幌の歴史を描くことは、日本資本主義発達史を「側面から」追求することだと語ったという。

これは学問的な探究が理論のための理論に陷ることなく、現実の人間の営みを分析する過程の中から構築されるべきものであることをのべているのであろう。

そうした姿勢は、『野幌部落史』を著したマリ子が取り続けた歴史観・社会観でもあった。

生活への視座

『野幌部落史』は膨大な史料によって編まれている。

それは北越殖民社という組織に残された諸文書や関矢孫左衛門が書残した詳細な日録であったり、また古老からの聞き取りや地域の風習・信仰・言葉など多岐にわたるものである。

そうした多くの史料の分析と総合によって『野幌部落史』は叙述されている。

例えば衣食住といった日常生活に関わる面の変遷までも事細かに叙述する中で、自給的傾向が高い食の変化が最も小さいといった指摘がなされるように、様々な事象を単なる資料の羅列に終始することなく、社会の動向の中にそれを位置づけ、同時に野幌という地域やそこに住む人々の生活や記憶を形づくるかけがえのないものとして描いているところに、『野幌部落史』がもつ大きな意義がある。

これは野幌という地域に立脚せずしては成しえない歴史叙述であった。

『野幌部落史』の叙述を支えた彼女の歴史観・社会観は、その後も一貫したものであった。

例えば、他地域の青年が指摘した野幌の沈滞した「印象」について、彼女はその理由として、殖民社の温情とその温情の源泉としての、内地の高率現物小作料に支えられた越後地主の実態を見て取っている。

印象も「歴史的」に追求したいものであると結んだマリ子のこの姿勢は、彼女の歴史観をよく表しているといえよう。

ともすれば印象や感情が支配し、明確な形をもつものとは考えられにくい日常生活の意識、地域社会の雰囲気や人々の日々の交際の淵源(えんげん)のようなものを「歴史的」にとらえ、社会の歴史的展開と日常生活が乖離(かいり)して存在するものでは決してないという姿勢を、彼女はいつも取り続けていた。

それゆえ、彼女の視線は日常生活を形づくる人々へとそそがれ、民衆の生活や女性が歴史的に果たした役割の解明へと向けられていった。

北海道における民衆史・女性史研究の分野で、彼女は生涯にわたって発言を続け、その足跡には大きなものがある。

それは『野幌部落史』以来、彼女が取り続けてきた、揺るぎない視座のもとになされてきた仕事であった。

そして今日も、個人や地域の歴史、また「生活史」などを周縁に位置づけ別次元のものとしてきた、いわゆる国家の歴史や「政治史」「経済史」いったものを相対化すべき数々の視点を与えてくれているのである。

四 近代日本と北海道 top

1 道民性を考える

広大な自然・開拓の歴史

NHKの調査をまとめた『現代の県民気質――全国県民意識調査』という本がある(一九九七年刊行。調査は九六年六~七月)。

この本でまとめられている道民性は次のようなものであった。

「土地の広さ」と共に開放的なイメージが特徴、何代にもわたって住んできた人は少なく、そのせいか「祖先とのつながり」を感じる人はかなり少ない。

旧来の考え方にとらわれないところが目立ち、結婚式の披露宴は会費制が一般的、というような合理性を重んずる風がある。

個人主義が根づいているようにみえる。

「公共の利益のためには、個人の権利が多少制限されてもやむをえない」と考える人は、全国平均よりかなり少ない。

離婚率が高い方なのも、開放的な土地柄と個人主義的な考え方によるのではないか。

どこの県でも自分の県が好きという人が多いが(全国平均八一・三%)、北海道では九二・五%で、この比率は全国第二位である。

広大な大地、自然は道民が北海道に愛着を感ずる第一の理由となっていた(NHK、一九七八年の調査『日本人の県民性――NHK全国県民意識調査』)。

政治意識は、革新的な方である。労働運動、農民運動がさかんな歴史があり、また道民の間には中央への潜在的な不信感、反発があるためと言われている。

「今の日本はまあ良い社会だ」と思う人は、平均よりも少ない。

広大な自然からくるのは開放的な性格。明治以降の新しい歴史、開拓の歴史は、過去にとらわれない面、個人主義的な傾向などに影響しているものとされているのである。

道民性は変化する

一九三四(昭和九)年八月、北海道小学校長会議が「道民性ニ関スル件」を議論したことがあった。

その様子を榎本守恵著『北海道開拓精神の形成』によって紹介すると次のようである。

会議の冒頭には道庁長官の演説があった。非常時のわが国において、北海道開拓の重任にあたる「堅実有為ナル道民」を養成することが開拓の実効をあげるために重要であり、特に、従来精神面が閑却(かんきゃく=おろそか)されていたことを反省し、「精神ノ涵養(かんよう)」に注意すべきである、というのであった。

このような考え方の背景には、昭和初期の経済恐慌、凶作に動揺する社会情勢があり、この時期にスタートした北海道第二期拓殖計画(一九二七~四六年)の進捗が危機的な状態となっていた、という事情があった。

開拓は、より困難な自然条件の土地にむかう時期にさしかかっており、北海道へ流入する人口も大正期をピークに下降の様子となり、一方で流出人口は増加しつつあった。

流入人口の五〇%以上が流出するようになっていたのである。

会議では「道民性ニ関スル件」が提起されて、道民の長所、短所はどのような点か、教育のための方策はどうか、という点が話し合われている。

困難に耐え努力するが土着心が乏しい、自由進取の性があるが伝統がないので「階級意識」が薄弱(伝統的な身分序列を尊重する気風か弱いの意)、というような点が触れられていた。

そして最後に市、支庁ごとに各地での長所、短所を具体的にあげ、道民精神養成の方案を示して道庁に提出することを決めていた。

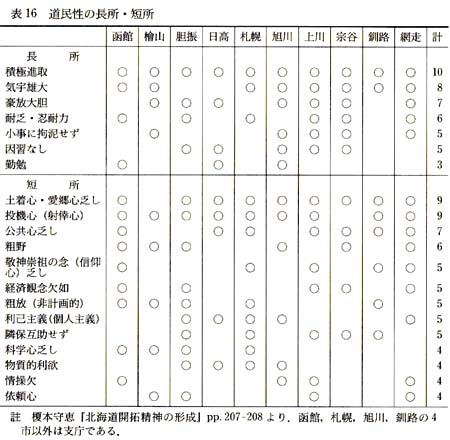

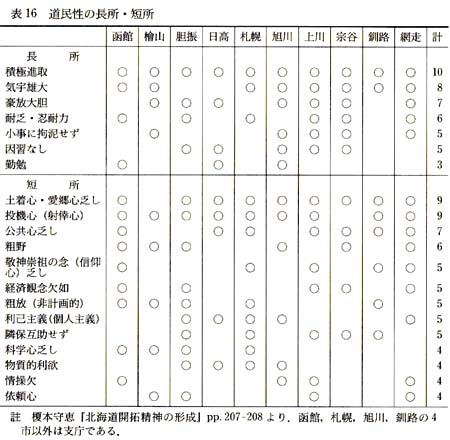

のちに、四市、六支庁からの報告があり、それを整理したものが、表16である。

報告の様式も、表現も一定しないものであったが、榎本氏が整理して表示したというもののうち、件数の多いものだけを表示した。

ここに表現された道民性の特徴というのは、道内各地の教育界で指導的な位置にあった人々の見方という性格のものと思われ、「精神ノ涵養」を意識してのものであった。

長所の諸点は多く観念的なもの(広大な自然のうちに生活しているのだから「気宇雄大」だろうと思うという体の)と思われるのに対して、短所は実感されているものがあげられているようだ、とされている。

精神的に教育する必要を感じている立場からと思われるが、全体に短所の諸点の方がずっと多く取上げられているのである。

短所の最も重要な点は、「土着心、愛郷心乏し」とされるところである。

より有利な土地を求めて移動して行く開拓民は多かった。 現住の土地に愛着を感じる心情、そして長く土着しようとする気持がみられない、というのである。

そこから「崇祖(すうそ)の念」に欠けるとか、「公共心」に乏しい「利己主義」的な性格、「隣保互助」(りんぽごじょ)の生活態度に欠ける、などの見方もとられるのであろう。 |

|

この「愛郷心」の欠如こそ、最も重要な短所とみられる様子は、昭和初期から六〇~七〇年を過ぎた現在、全く変ったようにみえる。

先のNHK調査のまとめでは、「自分の住んでいる県(都道府県)が好きですか」という問に、「好き」と答えた人の比率が全国一の高率であり、「道民だという気持をおもちですか」との質問に「はい」と答えた人の比率は第八位で、平均よりかなり高い比率となっていた。

「土着心」に欠けるとみられる点も大きく変っている。「他の県に一年以上続けて住んだことがありますか」との問に、「ない」と答えた人の比率は全国一であり、一五歳ごろまで主に何県で育ちましたが」との問に、現住の都道府県を答えた人の比率は一三位となっていて平均よりずっと高率なのであった(データブック全国県民意識調査一九九六))。

こうして「道民の北海道に対する愛着心は強い」(『現代の県民気質――全国県民意識調査』)とされるのである。

未開の原野が広大に拡がる北海道は、すでに姿を消している。

北海道総面積の一五・二%は耕地化されており、これは全国平均の耕地率(一三・二%)より、かなり高率と言える。

林野の面積も、北海道が特別に広大な状態ではなくなっている。

東北六県と北関東三県をあわせた総面積は、北海道より少し狭いぐらいであるが、林野面積は、北海道よりわずかながら広いのである。

北海道は五万五九七二平方キロ、東北、北関東は、五万六一二六平方キロ、総面積に対しての比率では、六六・二%と、六七・八%となる。

本州の北半の地域に比べると、北海道は林野はやや狭く、耕地はやや広くなっているのである(『日本の統計二〇〇〇』総務庁統計局)。

すなわち北海道の開拓時代は終っており、開拓民らしさを前提にして考察していた道民性とは大きく変ってみえるのは当然なのである。

表16の昭和初期の道民性の見方には、地域による違いがみえる。

いわゆる旧開地の檜山支庁における見方には、他の地域と異なるところがある。

「土着心・愛郷心乏し」の短所を、この檜山支庁だけがあげていないのである。

関連するように「敬神崇祖の念乏し」や「利己主義」の短所もあげておらず、「耐乏・忍耐力」という多くの地域であげている長所をあげていないのである。

道南に位置し、江戸時代の前半期から漁業のさかんな地域で、人口の多い漁村がいくつも形成されていた檜山支庁では、新しい開拓移民の多い地域とは違って伝統的な価値観が目立ったのだと思われる。

昭和二十年代の道民性の考察でも、「海岸地帯と奥地」とか「南部と北部」とかの地域の差で「精神面における性格」や「文化事象」に相違があるとしていた。

そして道南地区については、漁業の不振が続いて困難な生活状態の中で「宗教的な信仰度」は他に例がないほど高く、祭典や冠婚葬祭に多額の経費を費している。

現実については諦めの心境であり、保守的な生活態度を続けている、とみられていた(長瀬重次「新生活運動推進の根柢となるべき道民性の研究(1)『研究時報』第一号、一九五三年四月)。

一九七八(昭和五十三)年のNHKの調査になると、道内の地域による差異は非常に少ない「一般的なものの考え方には違いがない」とされるようになる。

そして、道内の三区分(札幌市、道南地方、道北地方)のうち、道南地方は、全国でも「都市的な意識の強い地域」にはいるのだ、とされている。

札幌市道北地方は、そのうちにははいっていない(『日本人の県民性――NHK全国県民意識調査』一九七九年)。

テレビなどによる情報の拡がりの平準化、道路網など交通手段の発達による各地域間の時間距離の短縮がすすみ、地域による違いは目立たなくなってきているのであろう。

道民性が歴史の動きの中で大きく変ってくる様子を知ることができるのである。

自然風土より開拓史

武光誠著『県民性の日本地図』という本がある。

同書には、「おもに気候、風土からつくられたとみられる気質」について説明しているところがある。

北日本型として東北地方、北関東、北陸・山陰地方をまとめ、寒冷、積雪などの風土からくる粘り強さ、堅実さというような資質の目立つ、比較的協調性のある性格の人々の地方とし、南日本型として瀬戸内海地方、九州地方のような自然条件に恵まれた地域をあげ、陽気さ、楽天的な性格が目立ち、自己主張が強い傾向がみられる、とする。

そして、人の出入の多い近畿、東海、南関東は、南か北か、にはわけられない地方としている。

そして「北海道は新しくひらけたため、この区分はあてはまらない」と記している。

寒冷、積雪のきびしい気候、風土の地方であるが、北日本型という区分に入らないとされている。

この書は、道民性を「陽気で人なつっこく、進歩的」としている。

この性格は、気候、風土からきているものというよりは、歴史の動きの中から現れてきたもの、と考えるのである。

出身地からはなれて移住して来た人々は、家柄とか、身分的なものとの関係はうすく、土地にしばられる気風もなく、自由に移動できた。

行く先々で、その地の人々にとけこむ生活態度が必要であり、各地から集まる様々な気質の人々の間で、細かい面倒なことを言いたてて調和を乱すようなことはしない方がよい、こうして新しい土地に移住して来た人々の性格には、周囲の人々にすぐとけこむ、陽気さ、人なつっこさが目立つのであり、身分序列などを重要視しない進歩的にみえる面も特徴となる、ということである。

明治以前、江戸時代の幕藩体制のもとでは人々の移動は強い規制のもとにあった。

諸藩は、自藩の百姓が他領へ流出してしまうことを認めないのが普通であった。

西本願寺が寺勢の拡張のため蝦夷地進出を考えて「諸国門徒」の移住を計画した時、「諸国門徒」は各地の「領主地頭」の「了簡」(りょうけん)で扱われるものだとして幕府に否定されてしまう(『函館市史』通説編第二巻)、というようなことが起こるのである。

幕府でさえ「領主地頭」の支配権を考えて、百姓の移住には積極的にはなれなかったのである。

北海道への移民政策が積極的に行われるのは明治になってからである。ロシアの接近に対応して、北辺に日本の版図として明確な領域を確保すること、それは、「皇威隆替(こういりゅうたい)ノ関スル所(天皇の威勢を左右する緊要のこと)、一日モ忽(ゆるがせ)ニス可(べか)ラズ」と意識されていた(『新北海道史』通説繼第三巻)。

農業、鉱業などの産業の分野での「富源」(ふげん)開発についても期待は大きかった。

こうして北海道開拓は本格化し、道民性形成の過程の重要な部分が始まるのだと考えれば、日本近代史の動きが、道民性と深く関係していることになる。

近代史は現代史に直結して、現代社会の動きにつながっているので、次のような見方もでてくるのである。

北日本型、南日本型、東京風、大阪風の衝突、交流がさらに活発となり、日本の平均的気質ができてくると思われるが、それは、「今日の北海道気質に近いもの」になるのだろう(前出、武光著書)。

陽気さ、人なつっこさ、進歩性は、日本の国民性の主要な側面になって行くのであろうか。

暗さでなく明るさへ、保守性でなく進歩性へと、国民性が移って行くだろうと思って、何か明るさを感じていればよいのであろうか。

やはり考えなくてはならない点はあるのだ、と思われる。

道民性の進歩性を想定するので、北海道には因習にとらわれない自由、平等な社会が成立しており、被差別部落の問題などが存在しない、というような考え方につながる点が要注意なところである。

北海道民の中には、アイヌ民族の人々がいる。

北海道現住の人口のうちで一%に満たない比率と思われるが、北海道そして日本全国で差別に悩まされている人々である。

北海道庁の調査では、アイヌの人々の間で差別をうけたことがある、

あるいは、差別をうけた例を知っていると答えた人が、七一・六%(一九八六年)、一七・四%(一九九三年)、二八・一%(一九九九年)という比率でみられる(各年次の『北海道ウタリ生活実態調査報告書』)。

被差別の体験の例は、減少のようにみえるが、近年になって、また増加、解消し切れない差別問題の存在状況が知られる。

そして差別をうける場として学校が圧倒的に多いのも、差別意識が絶えず再生産されている様子をうかがわせるのである。

この民族差別の問題も、北海道開拓史、日本近代史の動感の中で増幅されて、今日にいたっているものである。

アイヌの人々が漁猟、採集、伐木に利用し、生活基盤としていることが知られている土地をも払い下げて私有権をみとめ(「地所規則」一八七二年)、開拓をすすめて行く、という開拓政策のもとで、アイヌ社会は独自の生活、文化を衰退させられてきた。

そして、差別の問題はいまだ解消されていないのである。

北海道の原住者であるアイヌの人々も当然、北海道民である。

しかし、一般的な道民性を論ずる時、少数者の問題は取上げられることがない。

NHKの県民意識調査というような場合も、少数者の意識の状況を反映したまとめが行われることはない。

一般概況として把握されようとする道民性が、少数者の状況を反映できないのはやむを得ないのかも知れないが、開拓の歴史のなかから形成されてくる陽気で人なつっこく進歩的な道民性、というようなとらえ方をする時、もう一つの開拓の歴史――アイヌ民族をめぐる日本近代史――を措いて考えているのだ、ということを忘れないでおくべきである。

2 内地と向地 top

幕末の内地

蝦夷地や辺地との対比で「内地」という語を使用する史料は、幕末期からみられるようになる。

① 「内地」において大名家の財政建直しに「大艦御製造」が重要なことには触れたが、「辺地御開きには」なおさら大艦が重要である。

都合のよい「内地の湊」から、金銀山、石炭のある所、農業開拓の地へ「勝手次第」に行けるようになる、「盲人にても……蝦夷に行くは何の造作もなし」と人々が思うようにするには大艦によって通路を便利にしなければならない(藤森大雅『新政談』 一八五五年)。

② 「内地之耕耘」方法にしだいに習熟してきており、開墾もすすんできている、寛宥の策を施せば、益々進むであろう、……将来は「本邦同様」になるように考えているので「銭通用」も盛んにしなければならない、箱館やその近在は「内地同様」に銭が使われているが、銭不足で困難している。

箱館、松前、蝦夷地だけで流通させる「新銭」(鉄銭)の発行が必要である(『蝦夷地御開拓諸御書付諸伺書類』 一八六二年)。

|

図80 ホロサル村(『東蝦夷日誌』より

|

③ ホロサル村(現在の平取町幌去)では南向きの土地に畑が多く、粟、稗、南瓜、麻、烟草などをつくっている。

「蝦夷地第一の土地」であろう。家も大きく飾りつけも立派である。

客への応対も丁寧で、朝夕、庭の掃除も丁寧にしている。

その様子は「内地のさま」によく似ている(松浦武四郎『東蝦夷日誌』 一八六三年)。

①の藤森大雅は、『新政談』で幕府の財政改革などを論じているが、そのうちに「辺地開き方の箇条」などの章を設けて蝦夷地開発に国防上の観点から取組むことの重要性を説いている。

当時は江戸にいた人であり、蝦夷地は「一見も不仕(つかまつらざる)事故(ことゆえ)」-一度もいって見たことがないので、「推しはかり」―推察にすぎないのだが、実際に行ってきた人々の話しを聞いて考えたのである、と記している。

「内地の守衛」のために「辺地」を開発する、「内地の山方の例」――内地の鉱山の経営法とは異なる「下々」のものに有利な方法をとる必要がある、田地は公田とせず「内地の通り皆持主の私田」として努力しだいで多く私有できるようにする、などの「内地」という語の使い方がみられる。

未開の辺地に「内地」とは異なる利益を得やすい諸条件を設定して、人々が自由に辺地に集ってくるようにする――未開だが利益の大きい辺地を「内地」と対比させる書き方なのである。

②の『蝦夷地御開拓諸御書付諸伺書類』は、箱館奉行が、文久二(一八六二)年までの蝦夷地経営の経過、実状にあわせて意見を加えて、幕府へ報告した書類である。

「内地私領」を幕領化した場合とは違って、ごく低率の年貢を三年はつづける。

「内地より移住」のものが増えてきて、箱館近在の「六ヶ場所」には定住和人の漁村が多くできているので「場所」ではなく「村」の呼称とする、などが「内地」を使用した例である。

蝦夷地を「本邦同様」に開発していこうとする幕府の政策に関係した史料であり、やはりまだ「百物百工」の備わらない蝦夷地を「内地」に対比する見方である。

③の松浦武四郎のホロサル村など沙流川流域の踏査は安政五(一八五八)年のことで、この時の見聞を整理して、のちの『東蝦夷日誌』のこの部分が書かれている。

未開としかみられていなかったアイヌ社会のうちに、農耕のさかんな地域があり、「内地」とよく似た様子のみられることを強調したのである。

この時の武四郎は、幕府の役人として調査をおこなう立場であったが、アイヌ社会を未開とばかりにみることをしない対アイヌ政策を意識していたのである。

以上が、幕末期の「内地」の使い方であった。①~③のいずれも「内地」の人が書き残したものである。

蝦夷地をどうみるか、蝦夷地をどう拓いていくか、について考えるとき「内地」との対比で考える、という使い方なのである。

松前からみる「向地」

松前側から本州方面の国々などを指して「内地」という呼び方はしないようである。

④ 「当国之船」(弁財船)が「向地」へ出航するときは、積荷の有無にかかわらず乗組の水主(かこ)一人あたり四八〇文を取立てる(「松前・吉岡沖之口取扱御収納取立方手続並びに問屋議定書 全」文化年代~十九世紀初期)。

⑤ 「向地仕込船」は、春のうちに「向地」より江差へ来て、蝦夷地の漁場へむかい、漁が済めば「向地」へ戻っている船のことで、漁獲物の搬出などで「向地」と往復する仕事はしていない(「湯浅此治日記」安政四〈一八五七〉年二月の項)。

④は沖之口番所の規定をまとめた文書、

⑤は個人の日記であるが、湯浅此治は沖之口役所(文政四(一八二一)年からこの役所名とされた)に勤めたこともある役人であるので、「向地」は、松前藩のやや公的な告記かも知れない。

④にあげたもののほか、沖之口の規定書の類の記録にもよくみられ、江差近在の漁村からの願書にもみられる。

字義からして「向地」(むこうち?)は津軽海峡の対岸の地を指すと思われ、「向地仕込鯡取船御冥加」については「津軽地」での仕込として説明されていた(前出願書、天保十二年、『江差町史』資料編第一巻)。

津軽海峡の両側に位置する地域の地理上の関係を表記しているわけで、未開、既開の地域差の意味は含まれていない。

松前藩では、蝦夷地と和人地(城下と東、西在の和人の漁村地域。アイヌの人々は、いないことになっていた)を厳しく差別する体制をとっていたのであるから、「当国」も「向地」も蝦夷地ではない津軽海峡の両岸の地域ということになるのである。

明治時代となり、開拓使の施政下では、和人地、蝦夷地の区分はなくなった。

それゆえかどうかはともかく、明治初期に「内地」と「向地」は混在していた。

「内地人民漸次移住ニ付土人卜協和」して生業につとめ、開化を心がけるべきこと(明治二〈一八六九〉年九月、開拓使の公達)、「向地ヨリ輸入ノ諸品」は積荷六割分について時相場の一分五厘を課税する(明治三年十二月、海関所規則)、というような記述がみられるのである。

一八七三(明治六)年六月になって開拓使は「内地」の使用を規制することにしている。

六月十九日達

従前公文上北海道ヲ北地他道ヲ内地抔(など)卜唱来候処向後北海道又ハ他道及他ノ府県卜唱スヘシ |

この「達」で公文上は「内地」を使わず、他道、他府県を使うこととされたのである。

この「達」の文中には、なぜ「内地」をやめるのかについての理由にあたるものに全く触れられていない。

しかし、「皇威隆替」に関わる北辺の開拓は、北辺を日本の版図に編入したことを意味しなければならない、蝦夷地、辺地の意識を抹消する、「内地」意識との対比も抹消する考え方からする「達」に違いないのである。

これも蝦夷地が北海道となる過程の一つの側面であった。

ただし「公文上」に「内地」が消えても、道民生活の中で「内地」の語が消えることはなかった。

一九八九年十月、根室市において「クナシリ・メナシの戦い――寛政アイヌの蜂起二〇〇年根室シンポジウム」が開催された。

この時に「クナシリ・メナシ戦争二〇〇年とアイヌ民族の権利」と題して報告した成田得平氏(現在は秋邊姓に改姓されている)は、次のように述べて「内地」を問題にした。

北海道の人は、経済、文化、なにごとについても目を南に向けている。

無意識に使われる言葉に

「私達アイヌにはぐさぐさと突き刺さるものがあるんです。その一つに内地という言葉があります」。

続けて、「内地」という言葉を使わないようにしている人は手をあげてみてほしい、と呼びかけると二割ほどの人(参加者は一二〇人程)が手をあげたようで

「結構いらっしゃいますね。心強いですね。

でも手を挙げなかった八割近い人達は使っているということになると思うんですが……」、

和人の皆さんは、いつまでたっても「内地」のシッポをひきずっている、それではアイヌ民族との和解はすすまない。

「内地」が残っているようでは、蝦夷地は北海道になりきれていない、という指摘とも受取れるのである。 |

3 「アイヌ文化振興法」のもとで

top

アイヌ文化振興法

一九九七(平成九)年五月「アイヌ文化の振興並びにアイヌの伝統等に関する知識の普及及び啓発に関する法律」(アイヌ文化振興法)が公布、同年七月施行となった。

同法の附則には「北海道旧土人保護法」「旭川市旧土人保護地処分法」の廃止が定められており、明治以来の民族差別法が、この時にようやく廃止となった。

北海道ウタリ協会が新法制定を総会決議とし(一九八二年)、「アイヌ民族に関する法律(案)」を総会で採択し(八四年)、新法制定要求の運動を本格化してから十数年がたっていた。

ウタリ協会を中心とする様々な運動が展開するなかで、道の「ウタリ問題懇話会」の新法制定の答申(八八年)、道知事、道議会、ウタリ協会の三者による国への要請(同年)、政府の「アイヌ新法問題検討委員会」の設置(八九年)、内閣宣房長官のもとの「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会」の設置(九五年三月。翌年四月報告書を提出)、というような経過があって、アイヌ文化の振興のための立法措置が行われたのである。

アイヌ文化の振興により、アイヌ民族の誇りが尊重される社会をつくるとする、わが国初の民族に関する法律の制定であり、ウタリ協会理事長も「画期的なことであり、その意義は誠に大きなもの」としていた(一九九七年七月、同協会理事長挨拶状)。

しかし、「我々が当初求めていたものとは大きく異なる内容となった」(同前)とされる点については、各方面から不満を表明する意見が出されていた。

「アイヌ民族に関する法律(案)」(ウタリ協会)には、民族の権利の保障という観点からの諸要求がもりこまれていた。

国会や地方議会にアイヌ民族代表の議席が確保されること、という参政権上の考え方や、民族の自立更生のための産業振興や福祉増進などのための民族自立化基金の設定などである。 |

図81 『先駆者の集い』

|

一九八七年二月に、ウタリ協会から道の「ウタリ問題懇話会」に提出された「アイヌ民族に関する法律(案)の具体的な考え方」には、具体的な数字もあげていた。

民族議席については衆議院一〇、参議院一〇、道議会五とされ、自立化基金については、二九〇〇億円余を基金として、その年利三・八%ほどの利子収入一一〇億円余を諸事業の年額予算とする、などである。

ちなみに、二〇〇三年度の国の予算は文化振興関係補助と生活向上関係施策事業は、三億五六〇〇万円余と一三億七一〇〇万円余である。

この「アイヌ文化振興法」は、先住民族の権利を考えて、自決権や過去についての補償、賠償というような観点に立つことは避けるべきであり、わが国の将来へむけてのあり方を、少数者の尊重、差別のない、多様で豊かな文化をもつ活力ある社会とすることを目指す、という立場(「ウタリ対策のあり方に関する有識者懇談会 報告書」)でつくられていたからである。

先住民の権利については国連の人権委員会の下の作業部会における議論もまだ始まったばかりで、厳しい対立も含まれ、先住民の権利について国際的合意には遠い状態にあり、「今後も議論を見守っていく必要はある」(同前)としてわが国における先住民の権利について先送りした形の考え方がとられている。

先住民の権利を重要視する立場からみると「求めていたものとは大きく異なる内容」と、不満を感じることともなったのである。

前出の「和解」という点からみれば、前向きの一歩がふみだされた、というところであろうか。

試される大地――北海道

「アイヌ文化振興法」の公布、施行をみた年の翌年、一九九八年に、北海道は、イメージアップキャンペーンの一貫として、キャッチフレーズの募集を全国にむけて呼びかけた。

人口や農業、水産業、工業の生産額などほとんどの景況は平成年代になって微増、微減を年々繰返すような停滞的な様子、北海道経済の中枢にいた北海道拓殖銀行の破綻(一九九七年)という北海道の沈滞を象徴する事件も起きるなかでのキャンペーンであった。

キャッチフレーズ部門への応募は、全国から五万五〇〇〇点以上にのぼった。

そして、そのうちから第一位に選ばれたのが、「試される大地」であった。

これについては、不適切な選考だ、とする風評が多かった。

誰が北海道を試そうというのか、北海道は試されるためにあるわけではない、というような評であった。

選考のための議論の中でも、同じように辛い表現であるとか、受身の表現が気になるという意見があったのだという。

しかし、選考委員会は、自らに問いかける、世に問うという意味で「試される」を考えることができるのだ、として、これを第一位に決定したのだった。

発表後の風評についても様々に取上げられ、話題となったこと自体、キャンペーンとして成功だったとされたのだった。

「アイヌ文化振興法」のもとで国の予算をうけ、その施策を実行に移していく唯一の法人はやはり北海道におかれた。

先住民族の権利の問題を措いての状態ではあるが、かつてなかった異質の民族との共生の社会をつくることでより豊かな文化、社会をつくっていこうという重要な課題は、日本国の課題であるが、最も重要な舞台は、北海道となっていて、財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構という「アイヌ文化振興法」の指定する唯一の法人も札幌におかれ、政府部内の担当部局も、国土交通省北海道局なのである。

北海道は、国家的課題を負って試されようとしているともみえる。

二〇〇三年九~十月現在、「道州制特区構想」がにわかに目立ってきた。

行政区画として広い地域を管轄する自治体をつくり、国から様々な権限、財源を移譲して地方分権を本格化する道州制を北海道を「特区」としてモデル的に実行してみる、という構想である。

国の出先機関は統合、廃止され、道路、河川など社会資本の整備政策、中小企業、ベンチャー事業の振興などの産業政策、バス事業支援などの交通政策というような面で、道が自由に使える財源も保証されて、分権、自治の実が具体的にみえてくる、というわけである。

しかし、この「特区構想」は、近づいている衆議院選挙へむけての目玉政策として、にわかに提示されたものとみられ、「明治維新以来……の中央集権的な国家構造を大きく変革させるもの」とは言うものの「道州制」の全体像に触れることなく、北海道モデルでの具体的な部分があげられるという形になっている、北海道は「単なる『実験の場』になってしまう」おそれがある、という危懼が新聞論調にあらわれるのである。

まさに「試される」場としてみられていることになる。

一方、この「特区構想」も、前述の「アイヌ文化振興法」も、北海道側からの提起によるものであった。

「アイヌ文化振興法」の成立経過については前述の通りであり、「特区構想」は、道が提出した緊急要望書で触れていた内容を土台にしている、と言われている。

ここにおける、「試される」は、やはり、ただの受身の態ではなく、能動の態なくしてはあり得ないものだったのである。

「試される」課題は、「皇威隆替」に関わるという性質と全く異質ではあるが、国家的な課題である。

共生も分権も、優勝劣敗、上意下達などの一方的な意味での合理性にとらわれない価値観を含む考え方である。

蝦夷地と「内地」の間にある壁が、共生、分権の日本国で、とりはらわれていく歴史が始まったところ、と位置づけるべき時代が現在なのである。

top

****************************************

|