|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(前半 後半) Ⅲ章(前半 後半) 付録

Ⅱ章 開拓のたどった道程(後半)

四 近代的開拓の路線 top

|

図25 東久世通禧

(ひがしくぜみちとみ)

1 開拓使

開拓使の設置

明治政府は、明治二(一八六九)年七月八日、開拓使を設置して北方開拓の行政組織を置いた。 |

図24 北海道周辺図

|

開拓使設置で最初に問題となったのは開拓使長官の人事である。

明治政府は、七月八日、開拓総督であった鍋島直正を開拓長官に任命した。

しかし、明治政府は、八月二十五日、開拓長官に東久世通禧(ひがしくぜみちとう)を任命した。

この開拓使長官人事の変更には、重大な意義があった。

東久世の長官人事は、外務郷であった沢宣嘉(さわのぶよし)を開拓使長官にしようとする案への対抗策として実施されたのであった。

開拓使長官をめぐる人事には、政府内部の北方政策に関する対立が反映していた。

沢宣嘉を開拓使長官にしようとしたのは、丸山作楽という人物であった。

丸山は、後に外務大丞として樺太に派遣される人物である。

この丸山を支援していたのは副島種臣であり岩倉具視であった。

一方、東久世を開拓使長官にしようとしたのは、大隈重信(大蔵大輔)・伊藤博文(大蔵少輔)であった。

そして、両者がこの人事を相談したのは木戸孝允であった。

沢宣嘉を開拓使長官に押すグループは、ロシアに対して極めて強硬な態度で臨むことを要求していた。

一方、東久世をそれに押すグループは、ロシアに対して宥和的な対応を求めていた。

樺太をめぐる日本とロシアの紛争が発生していた明治初期にあってロシアに強硬な態度で臨む沢宣嘉が開拓使長官になることは、北方問題からロシアと極めて深刻な対立を醸成することになるのであった。

この開拓使長官に東久世が就任したことでこの対立を回避することができたのであった。

さらに、開拓次官に就任した黒田清隆もロシアとの対立を避ける方策を求める人物であった。

黒田は、樺太の開発には消極的で、北海道から開拓を進める必要性を再三にわたって述べている。

開拓使長官と次官はロシアとの対立を避け、北海道の開発に勢力を注ぐという点て一致していたのである。

その具体的開発は、いわゆる「開拓使十年計画」として実現する。

開拓使十年計画

開拓使の初期の活動の中で最も重要なのは「開拓使十年計画」を骨子とする一連の財政措置である。

「開拓使十年計画」は、明治四(一八七一)年八月十九日、太政官が認可した北海道開発の基本計画である。

この計画を構想したのは、開拓使次官であった黒田清隆である。

黒田は、この計画の中で一〇年間で一〇〇〇万両を北海道開発に充てると建議している。これは明治四年八月十九日に認可された。

さらに、東久世と黒田は、同年九月十四日、「外債ヲ募リ開拓経費ニ供給ノ件」と題する建議を行った。

この建議で両者は、先の「開拓使十年計画」の予算措置だけでは不十分だと指摘している。

外債を得て北海道を早急に開発しなければならないというのである。

明治政府は、この建議もすぐに認可している。

また、黒田は、明治四年十一月、「開拓使十年計画」の一部を使って三井組から二五〇万円を借入れ「開拓使兌換証券」の発行を政府に願い出た。

これも明治政府は、認可したのである。

明治政府は、翌年にも、黒田の求めに応じて一一〇万円を開拓使に拠出している。

このように、黒田清隆が中心となって開拓使は、明治四年と五年に、莫大な財政措置を明治政府に求めた。

開拓使長官の東久世や次官の黒田が北海道の開発に意欲的であり、それに対する財政措置を政府に求めるのは当然のことであろう。

問題は、明治政府がこの開拓使の要求をことごとく認めて開拓に莫大な予算を投じた点である。

明治政府は、何ゆえこのような財政措置をしてまで北海道の開発を急いだのであろうか。

従来、明治初期における北海道の開発は、樺太問題がその主要な動因と考えられてきた。

しかし、この点だけから先の莫大な財政措置を説明するのは、無理であろう。

この時期の北海道を巡る明治政府の危機意識をもう少し見ていくことにしよう。

明治初期のロシア情勢

この問題を解くかぎである「外債」募集の建議を見ておきたい。

東久世と黒田は、この建議で「全く此度の儀は開拓の創業にて、此時を失ひ候ては北門の警戒北部の人民を保護いたし候事万々覚束(おぼつか)なく、たちまち臍(ほぞ)を噬(かむ)の大患(たいかん)相生じもうすべし」(「稟裁録」)と述べて、開拓の「創業」の重要性を強調している。

さらに、北海道の置かれている状況を「先年支那の北境を併呑し、次して我北海道を蚕食せんとするの兆端すでに顕れり」と指摘している。

この時期北海道は「蚕食」、すなわち領土を侵略されるような状況だったのだろうか。

そしてそれはいかなる国からの侵略の危機だったのか。もう少し具体的に見てみよう。

史料中に中国の「北境」を「併呑」とある。

これは、ロシアが、万延元(一八六〇)年の北京条約で中国から獲得した沿海州地域のことを意味している。

東久世と黒田は、ロシアが次に獲得しようとしているのは北海道である、と警鐘を鳴らしているのである。

さらにロシアが極東において活発な活動をしていると彼らは考えていた。

その点について「すでに本年(明治四年)魯においてはニコライスキ(尼港)の鎮台を朝鮮に接し候ポツシェツトに相移し候」と、ロシアの極東における軍事拠点がニコラエフスクからポシェットに移転しつつあるというのである。

このポシェットへの軍事拠点の移転は、その後ウラジオストックに変更される。

これまで冬季は結氷のために艦船が入港できなかったニコラエフスクから比較するとウラジオストックは良港である。

ロシアの極東における軍事力は格段に向上することになる。

明治政府がロシアに対する危機を感じ、北海道の開発を急がなければならない、と考えた理由の一つはここにある。

さらにもう一点、考慮しなければならないことがある。

兵部省の山県有朋(兵部大輔)・川村純義(兵部少輔)・西郷従道(兵部少輔)は、明治四(一八七一)年十二月二十四日、明治政府に対して北方の危機について上申書を出している。

その中でロシアが「兵を蝦夷に出し、北風に乗じて温地に趣かんとす、此時にあたり皇国の体勢いずれか急にして最も先んすべきものぞ」(『法規分類大全』)と、北海道から日本の危機的状況が発生するというのである。

このロシアの進出は、インド、満州、黒龍江へと拡大するというのであるが、その嚆矢として「方今魯西亜(ロシア)すこぶるに驕傲猖獗(きょうごうしょうけつ)、さきに「セバストホール」の盟約を破り黒海に戦艦を繋ぎ」という状況を指摘している。

このセバストポルの「盟約」とは、ロシアがクリミヤ戦争に敗戦した後に結んだパリ条約を指している。

このパリ条約でロシアは黒海の中立化条項に合意させられ、ヨーロッパにおける南下政策を中断させられたのである。

このパリ条約を主導したフランスが普仏戦争でプロシアに敗北したことを契機に、ロシアはこのパリ条約の黒海中立化条項の改定をパリ条約締結国に求め、実現するのである。

このような、ロシアのヨーロッパにおける勢力回復が、極東にも波及すると兵部省の上層部は考えていたのである。

このように、明治三年から四年という時期は、ロシアの活動が活発になり、日本の北方の危機が増加した時であった。

このようなロシアの動向に対応したのが、「開拓使十年計画」なのである。

2 維新期の北海道と諸藩 top

|

図26 北海道分割分領地域

『明治2年未の状況。作成には北海道庁r新北海道史』第3巻、通説二を参照)

|

北海道分割の論理

明治政府は、ロシアから北方を防備する手段の一つとして北海道を分割して諸藩に分与することを考えた。

政府は、明治二(一八六九)年七月二十二日、蝦夷地を「今後諸藩士族民に至るまで志願次第申出候者は相応の地割渡開拓仰せ付けられるべく候事」(『太政官日誌』)と、望みに応じて土地を給与することにした。

諸藩は、八月二十日前後に北海道の土地を割り渡された。その状況を示したのが図26である。

多くの藩に北海道が分与されていることが分かる。この分割分領がどのような基準で行われたのかを最初に見ていこう。

明治政府がどのような基準で分割分領したかを知る手掛りとして、明治二年十月に高知藩が提起した問題を考察することにしよう。

高知藩は、明治二年八月二十日、石狩(いしかり)国の夕張(ゆうばり)郡と胆振(いぶり)国の勇払(ゆうふつ)郡と千歳郡の三郡の分領を受けた(図26のA)。

高知藩は、分領を受けた地域を調査するために藩士を派遣した。

その調査によると、勇払郡と千歳郡には、「戦艦入津の場所これなく」と良港がなかった。

そこで高知藩は「勇払西方モロラン(室蘭)の湊支配地に御差添仰せ付けられたく」(『開拓使公文録原稿』)と、石川源太の支配地であった、室蘭(図26のB)を給与してほしいと明治政府に申入れた。

しかし、この上申は受入れられなかった。

高知藩は、同年十一月、次なる候補地として勇払郡東方の沙流(さる)川(図26のC)を船掛の地として要求したのである。

これもまた受入れられなかった。ここで注目したいのは、その理由である。

開拓使の評議書は、「高知藩へ勇払、千歳、夕張の三郡割渡候儀は、昨年諸藩への御賞典に惣て准し候様との御沙汰に付、鹿児島藩山口藩次に高知藩の順序仕候に御座候」(『原稿』)と記されている。

この史料によれば、北海道の分割分領が明治二年の「御賞典」に準じて行われたことが分かる。

それゆえ、鹿児島藩、山口藩、高知藩の順序に分割分領が実施されているというのである。

さらに評議書は、「勇払郡は東地第一の産物これあり、出稼人多分これあり、土人人口も千二百人これあり候場所にて鰯鮭とも莫大の出方に御座候」(『原稿』)と、高知藩に与えられた勇払郡がきわめて良好な地域であると述べている。

長期的には、分領地を開拓することによって収益を得ることができる。

また、その地域の場所請負人から運上金として毎年、収入を得ることができるというのである。

先の史料にあった「御賞典」についてもう少し見ておくことにしよう。

この諸藩への「御賞典」とは、明治二(一八六九)年六月二日に実施された維新の功労者への「賞典」を指している。

この「賞典」は、明治二年四月十四目、参与兼行政官事務取扱であった板垣退助を「賞典取調掛」に命じたことに始まる事業である。

明治政府が、六月二日に実施した「賞典」を見ておくことにしよう。

この「賞典」をまとめたのが、表3である。

表3によると、「賞典」を受けた藩の内、一万石までの藩は二七藩あり、その内一三藩が北海道の分領を受けている。

また、先の高知藩の上申書に対する評議書の論理――「賞典に惣て准」す――では、鹿児島藩、山口藩、高知藩の次に良好な場所を与えられているのは、鳥取藩、久保田藩、彦根藩の順番になる。この表の上段に位置する藩ほど北海道内でより良好な場所を与えられていることになる。

維新の敗者と勝者

このような基準は、維新に功労のあった諸藩と北海道の関係である。

次に、戊辰戦争などで朝敵となった者たちと北海道分割分領の関係を見ていこう。

この点を見ていくために、仙台藩の伊達藤五郎の有珠(図26のD)、石川源太の室蘭(図26のB)、片倉小十郎の幌別(図26のE)の分領経過を見てみよう。

仙台藩士の彼らが北海道で土地を得るにあたって民部省の広沢真臣が動いていた。

広沢真臣は、山口藩士で明治元年正月に参与となって以降、内国事務掛、民部官副知事、参議を歴任した維新の有司である。

とりわけ、明治二年七月には、民部省内で「蝦夷地開拓御用掛」(『広沢真臣日記』)を拝命している。 |

|

広沢は、明治二(一八六九)年七月、の大納言宛の書翰で「仙台、南部、庄内等先般削封の藩は実に扶持人転住の儀差支、困窮の趣もこれあり哉に相聞(あいきこ)へ候」と、維新で朝敵となり領地を削減された諸藩が困窮していることを述べている。

その上で「彼藩とも自今朝廷の御為め列藩に格別鞠躬(ききゅう)尽力するところこれあり度(たく)、就(つい)ては右藩々より奮発、蝦夷地開拓願出候向は如何これあるべきや」(国立図会図書館所蔵『宍戸文書』)と、朝敵となって領地を削減された藩に蝦夷地開拓という道で朝廷のために尽力させることを提案したのである。

広沢は、実際に仙台藩士の伊達・石川・片倉と話合い、彼らを北海道開拓に差し向けたのである。

生活に困窮していると言っても、彼らは武士であった。

彼が北海道開拓に付した願いがあった。

伊達藤五郎・石川和・片倉小十郎の名前で記された「鰕夷地開拓願」には、「是までの通り兵農相成兼、純農にならざるを希望す」(『宍戸文書』)とある。 |

図27 広沢真臣

|

仙台藩は、幕末にも蝦夷地警備を行い、安政六(一八五九)年以降は領地も得ていた。

それゆえ北海道での生活の困難さを理解していたであろう。

それでも、彼らが移住を望んだ背景には、この「兵」でありたいという精神であった。

広沢は、このような処置に対して、外国人に北海道を与えることになるよりは、諸藩の私有地としたほうが良いとも述べている。

維新政府の有司からすれば、一人でも多くの移住者が北海道に定着し、口シアの南下を阻止することができればよかったのである。

維新後、朝敵として削封さらに仙台藩・庄内藩・米沢藩だけでなく、会津藩の嗣子松平容大(かたはる)が知事を勤めた斗南(となみ)藩なども、維新で削封されて身上を賄えなくなった武士たちの移住先を北海道に求めている。

このように、北海道の分割分領政策は、維新に功労のあった諸藩への「賞典」という面と朝敵となって削封された諸藩の移住先という二つの側面を持っていたのである。

まさに、明治維新の勝者と敗者が北海道開拓を担ったのである。

3 開拓道の伸長 top

本願寺道路

明治政府は、明治三(一八七〇)年九月三日、東本願寺の光勝(こうしょう)に「今般、北海道新道切立願の通仰せ付けられ候に付き、開拓使の指揮を受け尽力いたすべき」(『太政官日誌』)と指示を出した。

いわゆる「本願寺道路」の建設の着手である。この「本願寺道路」の建設は、東本願寺による北海道開拓政策の中心事業の一つであった。

なにゆえ、東本願寺は「本願寺道路」を中心とした北海道開発に向かうことになるのであろうか。

東本願寺が、北海道開発に乗出す切っ掛けは、箱館戦争終結直後のことである。

東本願寺は、明治二年六月五日、下間大蔵卿(本願寺東門主使)の名で北海道の新道切開・移民奨励・教化普及に関する願書を政府に提出した(『北海道開教紀要』)。

その願書で東本願寺は、次のように述べている。

第一に、東本願寺はこれまで蝦夷地に「五ヶ寺掛所取立」て出稼人等の教化に尽力してきた。

第二に、北海道は海岸しか道路が整備されていないので、新道を切開く必要がある。

第三に、北海道への移住を奨励して「諸方より出稼の者も異教に流れ申さず様」に布教する。

これらの活動で「御国恩に報」いたいというのである。この下間大蔵喞は、明治二年七月、京都の本山から「開拓大主典」になるように指示されている。

明治政府は、八月二十九日、この歎願を受入れ、具体的に開拓使へ上申書を出すよう東本願寺に指示した。

九月三日に開拓への許可が下りたあと、東本願寺は北海道の調査のために加藤徹雲(大阪誓徳寺)を向かわせている。

さらに東本願寺の前大僧正光塋は、明治二年九月、

「東海道、東山道、北陸道等の門徒へ臣光塋出向、飽(あ)くまで勧誘仕(つかまつり)悦服(えっふく)いたさせ、彼地(北海道)へ移住聊(いささか)なりとも速に奉奏実効度(じっこうそうしたてまつりたく)素心に御座候」と、北海道への門徒の移住を実行すると開拓使に上申している。

さらにこの移住に各府藩県が障害にならないように配慮してほしいと求めている。

明治政府は、明治二年九月、すぐさまこれに応えて府藩県に「東海、東山、北陸三道の門徒移住等願い出候は二府藩県において差支えこれ無き者は指し許し候事」(『北海道開教紀要』)と指示している。

一方、東本願寺の松井逝水(武蔵国落合村に隠居中の本山旧家老で八月二十二日に「開拓用掛」に任命される)を含む五人が、明治二年九月下旬、北海道調査のために横浜を出発している。

さらに、東本願寺は、諸国の門末に北海道開拓の重要性を伝達している。

まさに東本願寺あげての大事業となった。

松井逝水は、明治三年二月十一日、帰京し、調査の結果を報告している。これにより、以下の二点が決められた。

第一に、函館-砂原-噴火湾-室蘭-札幌のルートで新道開削である。

これは、文化期(一八〇四~一八)に近藤重蔵が踏査して以来、蝦夷地調査のルートとして知られていたが、十分に開削され整備されてはいなかった。

第二に、布教のための「道場」を五つの場所に設置することを決定し、山越郡(胆振国)・勇払郡(同)・標津郡(根室国)などの候補地を選定した。

東本願寺が最も勢力を注いだのが「有珠新道」と言われる道路である。

「有珠新道」は、伊達から喜茂別(きもべつ)・中山峠・定山渓(じょうざんけい)・平岸(ひらぎし)へと続く函館と札幌を結ぶ主要道路の一部である。

この工事を指揮した東本願寺の現如(光管)は、資金を調達して後、明治四年七月に着工したといわれている。

このように、東本願寺の新道開発は、布教と開削が相互補完の関係で実施された。

札幌本道

このような道路行政に疑問を呈したのが、お雇い外国人のケプロンであった。

ケプロンは、『ケプロン報文』の中で函館と札幌間の輸送の向上の必要性を指摘した。

この指摘を受入れた開拓使は、明治四年九月、アメリカ人のアンチセルらに函館から札幌に至る地形や港湾を調査させ、札幌本道の開削を決定した。

開拓使は、この本道建設のために兌換証券二五〇万円を発行して財政措置を講じている。

開拓使は、東京出張所で雇用する土方や大工の試験を行い、高い技術を持った職人を選抜して北海道に送り込んだ。

明治五年三月に官吏や職人、五〇〇名近くを乗せた東京丸が渡島(おしま)沖で難破するなど予想外のアクシデントに見舞われた。

しかし、開拓次官の黒田清隆は陣頭指揮を取り、工事のために機構整備を実施した。

このようにして函館から森、さらには室蘭・登別(のぼりべつ)・白老(しらおい)・苫小牧・千歳・札幌の新道が整備されたのであった。

幌内鉄道

幌内鉄道とは、一八七九(明治十二)年二月に開拓長官黒田清隆が、アメリカ人技師クロホードに指示して敷設した石炭運送のための鉄道である。

石狩平野の幌内にある石炭を岩見沢と江別を経由して札幌へ、さらに小樽の手宮(てみや)まで運送するのである。

クロホードが三月に幌向太から幌内への路線調査をはじめ、事業が開始された。

その後、クロホードは、同年八月、幌向を終点とするのは得策ではない、として江別か、できれば札幌から銭函を経由して小樽の手宮まで延長すべきであると建言した。

幌向や江別までしか鉄道が敷設されていなければ、その後の運送には石狩川を利用しなければならなかった。

クロホードは、石狩川を使って石炭を運送することの不利益を強く感じたのである。 |

図28 小樽運河風景

|

汽船の修繕費用から冬季の積雪など多くの問題点をあげて鉄道の延長を建言している。

この建言は受入れられ、十二月、小樽の手宮港まで延長されることになった。

翌年十一月には手宮と札幌の間で運転が開始されている。全線が開通しだのは一八八二年十一月のことであった。

幌内鉄道の開通は、北海道経済にどのような影響をあたえたのだろうか。

農商務大書記官安田定則が、全線が開通した一八八三年一月に農商務大臣西郷従道(つぐみち)に提出した「北海道諸作業将来ノ意見書」によれば、北海道の諸事業で最も利益がみこまれるのは採炭であり「幌内採炭を以て最大急務」と、幌内炭鉱の営業拡大が急務であることを上申している。

さらに、この幌内の石炭の販路を拡張するために「小樽港を以て開港場」とすることを提起している。

開港場とすることで「内外国船の出入を自在ならしめは、大に貿易の便を得へし」と、小樽が貿易拠点となるのである。

小樽港が他の港と異なるのは、幌内鉄道によって石炭を汽車からただちに積替えられることだ、と安田は指摘している。

このように、クロホードが提案した幌内から小樽までの鉄道の完成は、北海道の開発を大きく進める基盤を形成したのであった。

4 囚人ロードの役割 top

図29 旧樺戸集治監庁舎 |

図31 博物館網走監獄 |

集治監(しゅうちかん)の設置

一八八一(明治十四)年、石狩国樺戸(かばと)郡須倍都(すべつ)に樺戸集治監、一八八二年に石狩国空知郡市来知に空知集治監、一八八五年に釧路国川上郡標茶に釧路集治監が建設される。

北海道の集治監の建設は、内務省の発案であった。

当時、内務省の長官は伊藤博文であった。

伊藤博文は、一八七九(明治十二)年、政府に囚人を北海道で労働させることを主張している。

北海道の開拓、という点から安価な労働力として囚人労働には大きな期待が寄せられていた。

また西南戦争によって大量に発生した政治犯を、社会から隔絶する、という点からも北海道は最も適した土地であった。

内務省の意向を受けて、北海道の調査を行っだのが、内務省御用掛で、後に樺戸集治監の典獄(刑務所長)である月形潔である。

月形の調査で、石狩川の上流に最初の集治監が置かれることになった。

明治十年代に、北海道に三つの集治監が置かれた。

これらの集治監はそれぞれ、役割があてがわれていた。

樺戸集治監は、開墾と土木労働を任っていた。

空知集治監は幌内炭鉱の労働力として期待されていた。

実際、空知集治監から幌内炭鉱へは、一日に五〇〇人の工夫と二〇〇人の人夫が送り込まれている(一八九〇年)。

釧路集治監は、跡佐登(あとさのぶり)硫黄山の採掘を求められた。

このように、集治監の設置場所は、北海道の開発と大きく関係していた。

このような労働に加えて、さらなる重労働が囚人たちに求められることになる。

「北海道三県巡視復命書」

内閣書記官金子堅太郎の「北海道三県巡視復命書」(一八八五年)は、囚人たちの運命に大きな影響を与えることになった。

金子は、この中で道路開削のために囚人を利用することを進言したのである。

金子は、集治監の囚人を利用して道路開削を行えば安価に行えるとしたうえで、「もしこれに耐えず斃れ死して、その人員を減少するは、監獄費支出の困難を告ぐる今日において萬やむを得ざる政略なり」(『新撰北海道史』第六巻)と過酷な労働から囚人が死亡しても、国の監獄費用の支出を抑えることになるというのである。

おそらく、金子は政治犯や殺人罪などの重罪人が開拓のために死亡するのは、望ましいことだと考えていたのであろう。

さらに、金子は、北海道における人夫の一日の賃金が四〇銭であるのに対して、囚人はわずかに一八銭であり、いかに廉価であるかを強調している。

結局、開拓費用の半分以上が減額できると言うのである。

このような囚人労働の投入によって北海道のインフラ整備は急速に進展する。 |

図30 金子堅太郎

明治憲法制定の主要人物でもある

|

このインフラ整備で中心となったのは、道路事業である。

この道路事業の拡充には、初代の北海道庁長官岩村通俊の意向が強く働いていた。

岩村は、一八八七(明治二十)年に全道郡区長会議で道路整備の必要性を強く主張した。

それは第一に、札幌-空知-上川-釧路-根室という道央と道東を結ぶ大動脈の整備である。

第二に、樺戸-増毛間である。第三に、釧路-網走開である。

これら三つの道路を整備することで、北海道全体の交通網を一挙に整備しようとしたのである。

この岩村の構想を実現するために投入されたのが集治監の囚人たちであった。

金子の「復命書」に呼応するかのようであった。

具体的には、以下の七つの道路が開削された。

第一に、石狩道路(市来知-忠別)、第二に、天塩道路(月形-増毛)、第三に、北見道路(忠別-網走)、第四に、網走-硫黄山間、第五に、標茶-釧路間、第六に、標茶-厚岸(あっけし)間、第七に、大津-伏古(ふしこ)間である。

このように、初代長官岩村が必要と指摘した幹線道路は、すべて着手された。

鎖塚

一八九一(明治二十四)年四月に着工し十二月に竣工した川上-網走間の北見道路の工事は、熾烈をきわめた難工事であった。

この工事には網走監獄と空知監獄の囚人が投入された。網走と旭川の両方から工事を開始し、わずか半年あまりで完成させた。

このような突貫工事は、囚人たちの過酷な労働によって成り立っていた。

この工事では分っているだけで二一人の死者が出ている。

彼らは、逃亡中に捕縛され殴打されたり、過酷な労働によって死亡したのだった。

彼らの多くは、鎖をつけたまま土をかぶせられ、土饅頭の状態で埋葬された。そのため彼らの墓は鎖塚と呼ばれるようになった。

方針転換

このような囚人労働による道路建設は、一方で大きな矛盾を含んでいた。

内務大臣井上馨(かおる)は、一八九四(明治二十七)年五月、

「本道ニ多数ノ罪囚ヲ送ルハ毫(すこし)モ拓殖上ノ利益ヲ見サルノミナラス寧(むし)ロ其ノ害ヲ認ム」(『北海道ニ関スル意見書』)と述べて、囚人は北海道開拓に無用だ、とこれまでの政策に大きな疑問を投げかけた。

安価な労働力として利用してきた囚人労働を必要なし、と井上が述べる背景には、囚人労働と同様、安価な労働力が本州から流入してきたことがあげられるであろう。

土工部屋である。本州各地から土建業者が仕込み形態で労働者を連れてくるのである。

開拓が進むにつれて、囚人労働の問題点も浮彫りになってきた。

重罪人として北海道の集治監に送られてくる囚人たちは、常に過酷な労働から逃れようとしていた。

それは、地域社会の大きな不安材料になっていったのである。

北海道長官北垣国道は、一八九三(明治二十六)年三月、「北海道開拓意見具申書」の中で囚人労働の問題点を指摘している。

北垣は、「人民ノ脱囚ヲ恐ルヽ熊、狼ヨリモ甚シキニ至レリ」と、脱獄囚たちに対する地域社会の恐怖を述べている。

さらに、北海道政策全体の中でのインフラ整備との関連でも囚人労働が問題となった。

北海道庁長官の北垣や内務大臣の井上は、北海道のインフラ整備の第一に、従来の道路の拡張ではなく、鉄道の整備をあげた。

鉄道に続いて港湾の整備、さらにこれらを起点として運河や道路の整備をあげている。

北垣は、鉄道建設に関して囚人労働は不具合だと指摘する。

北垣は「鉄道工事ニ、囚徒ヲ役スルノ至難ナルコトハ、道路開削ニ之ヲ役シクル、実際ニ照シテ明ナリ」と明確に述べる。

これまでの道路開削においては、たとえ囚人が脱走してもその目的を達することはできなかった。

しかしこれまでの道路整備によって、人口が増加した現在、脱獄囚は、容易に人家を襲い逃亡することが可能になった。

今後のインフラ整備の中心となる鉄道建設には、囚人を利用すべきではない、というのである。鉄道工事は、民間会社に委託すべきであり、囚人労働は、港湾や運河工事といった限定された区域で行われる工事にのみ投入すべきであるとの方針を示した。

このような明治二十年代後半のインフラ整備の選択とその工事への囚人労働の利便性との関連で、囚人労働はその意義を減少させたのであった。

5 屯出兵村を歩く top

図32 西郷隆盛 |

図33 屯田兵屋(士別市) |

屯田兵設置の背景

屯田兵は、一八七三(明治六)年十二月、開拓使次官黒田清隆の建議によって設置された。

黒田は、この建議で北海道と樺太の国民の保護の必要性を強く説いている。

その保護の必要性とはロシアからの保護である。

黒田がこの建議を行った背景を確認しておくことにしよう。

黒田は、屯田兵制の導入経過について「明治七年清隆屯田兵召募の稟裁(りんさい)を経、西郷の説に従ひ之を実施せし」(『品川弥二郎関係文書 三』)と語っている。

黒田は、西郷隆盛の説に従って、屯田兵制度を導入したというのである。

その上で黒田は、一八八三(明治十六)年十月、「数年を出すして上は以て備辺の任に膺(あた)り、中は以て開墾の効を奏し、下は以て各自独立の基を立、其成績大に観る可ものあり」(『品川弥二郎関係文書 三』)と、屯田兵制度の導入によって、国防と開墾、さらには独立の基礎が整ったとその成果を指摘している。

さらに「故西郷の卓見毫も違はざるに感服せさるなし」と西郷の先見性に敬意を表わしている。

このように、黒田清隆は屯田兵制導入の立役者は西郷隆盛であった、と証言している。

西郷の明治初期の北方に対する懸念が、屯田兵制度を生み出したのである。

さらに、最初の屯田兵が札幌に置かれたのも西郷の意向が強く働いていた。

西郷は、明治四(一八七一)年、樺太における日露間の係争を懸念して、北海道に「鎮台」を設置するべきである、と上申している。

この上申を兵部省は受入れ、次のように準備を進めていった。

まず、この「鎮台」設置のために薩摩藩出身の桐野利秋を北海道に向かわせた。

桐野は、札幌周辺を調査し現在の真駒内に「鎮台」を設置することにした。

この桐野の派遣は、直接には屯田兵の設置に結びつかなかった。

しかし、その後も西郷は、桐野利秋、逸見十郎、淵辺高照、別府晋介(桐野の従弟)などの薩摩藩出身者を北海道へ土着させる構想を持ち続けていた。

西郷による桐野の派遣や、その後の旧藩士の北海道への土着構想が、黒田の屯田兵制導入の背景にあったのである。

屯田兵設置

開拓次官の黒田清隆は、一八七三(明治六)年十一月、右大臣岩倉具視に屯田兵設置の建議を提起した。

その中で、黒田は、屯田兵制度の導入によって北海道の開墾と警備を同時に行え、さらに財政支出を押さえることができると指摘している。

それに加えて、箱館県・青森・酒田・宮城などの東北諸藩の士族授産も行える。

屯田兵制度は、一石四丁の案として提起されている(『公文録』五六七)。

海軍省は、この提案に賛成した。陸軍省は日本全土の防衛から考えると北海道の重要性は疑問であるとしながらも、最終的にその必要性を認めた。

太政大臣三条実美は、一八七三年十二月二十五日「其使管轄北海道へ召募移住の義見込の通聞届候条」と屯田兵の設置を許可した。

一八七五年には、士族一九八戸(九六五人)が屯田兵として採用された。

各兵村には、耕地、調練場、さらに子弟の教育のための小学校なども配置されている。

一八七四年十一月には、琴似村に二〇〇戸の兵屋が建設され、一八七五年には、山鼻村・発寒村にも兵屋が建設されている。

その後、北海道各地に屯田兵が配置された。屯田兵は武器以外に「農具」(鍬・砥・山刀・鑢・鐇・鋸・鎌・莚)、「家具」(鍋・釜・椀・手桶・夜具)「銭糧」(米・塩菜料・移住弁装費・旅費・駄賃・疾病者帰国費)などが支給されている。

屯田兵制の状況

屯田兵制度は、後述するように一八九〇(明治二十三)年に制度の改変が行われる。

ここでは、この改変が行われるまでの屯田兵制度の状況を鳥瞰しておこう。

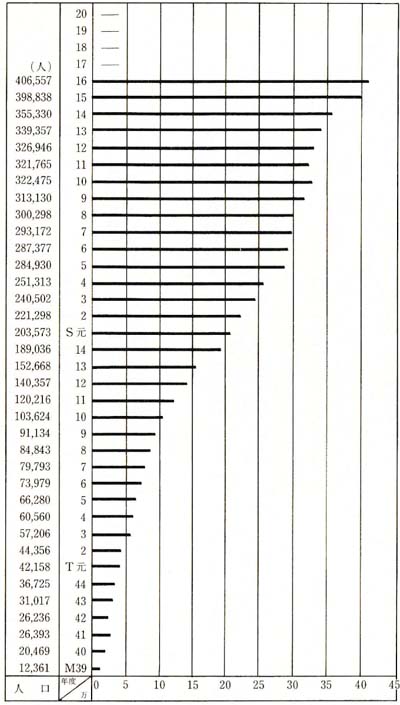

表4を見ていただきたい。表4は、制度改変期までの屯田兵制の入植時期と人員である。

組織は、四つの大隊と騎兵隊・砲兵隊・工兵隊によって構成されている。

各大隊には、二つから四つの中隊が配置されている。

|

|

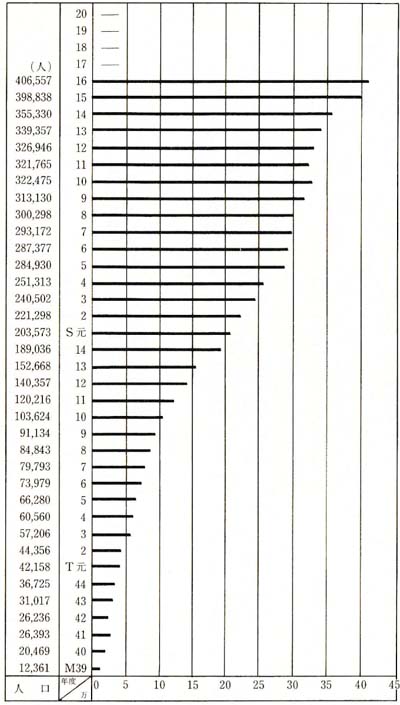

一八七五(明治八)年から一八九一(明治二十四)年までの間に、三四〇五人が兵員となっている。

その家族は一万二四九七人である。合計すると一万五八〇二人が入植したことになる。

一人の屯田兵に対して、四人弱の家族が同伴していたことになる。

入植の形態も様々である。札幌山鼻村(第一大隊第二中隊)は一度の入植で構成されている。

一方、篠津・江別(第二大隊第一中隊)は、明治十年代に、六回にわたって入植している。

さらに、全体の状況を考察すると、初期には石狩平野が入植地の中心であったのに対し、その後、一八八七(明治二十)年前後になると、根室・厚岸・旭川といった地域に配置されている。

次に、屯田兵の開墾状況について見ておきたい。平時には、開墾と農業が主要な仕事であったが、具体的にどの程度の開墾が行われたのであろうか。

表5は、一八九一(明治二十四)年四月までの開墾状況である。

全体で四二〇〇町の開墾が行われたことが確認できる。

入植期も早く、入植人数も多い第一大隊が開墾地全体の半分近くを占めている。

特徴的なのは、第四大隊である。第四大隊は、最も早い入植が一八八六(明治十九)年であるにもかかわらず、開墾地が一〇〇〇町歩と大きな成果をあげている。

屯田兵制度の改変

屯田兵制は、一八九〇(明治二十三)年に大きく改変された。次にこの改変を見ていくことにしよう。

それまで屯田兵は世襲制であったが、これを廃止したのである。

この改変で、屯田兵は四段階にわけられることになった。最初の三段階が「兵役」で後の一段階が「補充兵役」である。

「兵役」は二〇年と定められた。この二〇年の内、最初の三年が「現役」、次の四年が「予備役」、次の一三年が「備役」である。

これは、入植した屯田兵の高齢化により、その軍事的な価値が低下するのを防ぐためであった。

さらに、管理の経費と屯田兵の義務を軽減することにより、産業に従事する比率を高めるねらいがあった。

これ以後平民屯田と呼ばれるようになる。

その後、一八九六(明治二十九)年に第七師団が設置され屯田兵の警備・治安の役割は大きく減退することになった。

この第七師団の設置の背景には、ロシアのシベリア開発の展開に対する脅威があった。

結局、屯田兵制は一九〇四(明治三十七)年、廃止された。

6 移住民の旅 top

『北海道移民必携』の世界

北海道における移民史は、北海道の歴史の重要な側面である。

この北海道への移住を促進することが、北海道庁および明治政府にとって課題の一つであった。

この移住政策の一環を担った組織があった。北海道協会である。

この協会は、一八九六(明治二十九)年一月に、『北海道移民必携』を刊行して移住情報を提供している。

『北海道移民必携』は、「移住農家之心得」から筆を起し「開墾」「農具」「耕種」「副業」「農事諸項」「土地諸項」「移住諸項」など、移住者に必要なありとあらゆる情報を掲載している。

移住に関する法律や農具の種類など客観的な情報の他に、移住者は三月下旬から五月上旬までに移住先に到着するようにしなければならないなど移住先の状況を知らなければ書けない情報がある。

たとえば、移住の時機を三月下旬から五月上旬までと設定しているのは、雪解けと共に開墾に着手して翌年までの食料を秋期に収穫しなければならなかったからである。

移住を成功させるポイントの一つだった。さらに、小屋建設の費用から鍋の数、蚊帳の枚数まで指示している。

最後に、北海道内の区画状況を詳細に示し、移住先の情報を提示している。

たとえば「十勝国区画地概況」は、十勝川の肥沃な地域が移民区画地として選定されており、農業に最適であると強調する。

さらに、汽船の航行が可能であり、戸長役場や病院などの施設も整っている。

冬期の厳しい気候条件を指摘しているものの、農期の気温は釧路地方から比べると高く、作物で適さないものはない、と記されている。

一方、「釧路国殖民区画地状況」は、農業に適する地域の多さを説き、とりわけ阿寒川周辺の肥沃な地域は、最適と述べる。地域の第一の市場は釧路港であり、さらに箱館との定期航路も開かれており、流通が整備されている。すでに一大市街地が形成されていることも長所として記している。

この『北海道移民必携』を読んだ人は、おそらく多少の寒さを我慢すれば、広大な新天地が北海道にはある、と想像するであろう。

この『北海道移民必携』は、日本橋など東京で三ヵ所、北海道で三ヵ所、青森の一ヵ所で販売された。

それまで、北海道道庁殖民課が編纂した『北海道殖民図解』『北海道移住問答』『北海道移住案内』などはあったが、『北海道移民必携』ほど詳細なものはなかった。

北海道協会と移住政策

『北海道移民必携』を編纂し、北海道移住を促進した北海道協会とはいかなる団体だったのだろうか。

「北海道協会設立の要旨」には、「実際的の調査をなして利害得失の在る所を明にし北海道に移住し、又は事業を起さんと欲する者および其他同道の実業振興上に関して霊力する者に直接間接の補助応援をなさんとす」とあり、北海道移住の促進が活動の大きな柱の一つであったことが分かる。

この協会は、一八九三(明治二十六)年三月二十四日、東京の京橋区木挽町(こびきちょう)の厚生館で設立された。

香川県(一八九五年)、京都府(同)、大阪府(一八九五年)に支部を置き、移民の暮集を行った。

会頭には近衛篤麿(あつまろ)が選出された。

近衛は、貴族院議員で、一八九二年から一九〇三年まで貴族院議長の職にあった人物である。

なぜ近衛は、会頭となり、明治政府に強い働きかけをして北海道移住を促進したのであろうか。

彼は、一八九三年十一月の講演で北海道の置かれている国際的な状況について次のように述べている。

まず、「北ニハ恐シキ露西亜(ロシア)が一葦帯水ヲ隔テテ居リマス」と北方の脅威を指摘しただけでなく、「西ハ西伯利亜(アメリカ)ノ大陸卜相対シテ居ル」と西方の脅威にも目を向けていた。

このような状況を踏まえた上で近衛は「西伯利亜(アメリカ)鉄道「にからが」ノ運河が相開ケタ時ニ当ツテ最モ通路ニ当ル所ハドノ辺カ卜言ヘバ即チ北海道卜言ハナケレバナラヌ」(『創立二十五年紀念 北海道協会沿革誌』)と述べている。

近衛は、シベリア鉄道(一八九一年着工)とニカラグア運河の着工(一八九〇年に着工したが九三年に中止された。その後、パナマ運河が着工され、一九一三年に開通する)が北海道の位置を大きく変化させると予想したのである。

この北海道をとりまく国際関係のさらなる変化を予感して移住政策の進展を充実させなければならない、と力説しているのである。

北海道協会は、前述のような北海道の移住に関する詳細な手引きを発行したり、移住民に対する日本郵船会社・北海道炭鉱鉄道会社などの旅券の割引などを仲介している。

このような国際的な背景をもって移住を促進しようとしたものの、現実の移住は極めて苦しいものであった。

また、このような保護政策は、移民を促進する役割を果たしたものの、北海道への幻想をいだかせることにもなった。

移住の実態

移住の形態には、個人で移住する以外に、団結移住がある。

北海道庁は、特にこの団結移住を奨励した。

北海道庁が、一八九二年十二月、府県知事に対してこの団結移住についての照会を行った。

北海道庁は、「団結移住ハ当庁(北海道庁)ニ於テモ大ニ冀望(きぼう)致し候」と団結移住を奨励し、「当庁ニオイテ特別ノ取扱ヲ為シ一層便宜ヲ与へ度」(『北海道移民必携』)と移住に対して特典を与えると公言している。

たとえば、新潟の中越の下新川郡では六つの町と三七の村の内、北海道への移住者を出している村は、一九村にもおよんでいた(一八九八年頃)。

その総数は、一八九七(明治三十)年では一四七人におよんだ。

一つの郡にこれだけの人数が移住しているので、県全体ではこの五倍ないしは六倍になると推定されている。

この下新川郡の移住者たちは、石狩国の上川郡の鷹栖(たかす)に移住するものが多かった。

この地は、旧松江藩の松平直亮の農場となっていた。

北海道庁から移住事務の係がやってきて移住を奨励するのであった。

移住を決めれば、旅費は必要なく、小屋掛料、農具代、種子代の名目で一五円か支給され、さらに一反歩を開墾すれば、六円の報酬がえられるというのである。

しかし、三年後からは小作料が徴収され、七年目から通常の小作料が徴収された。

横山源之助は、北海道を宝の山のように思って移住するものがあるが、結局「郷国におけると身分は何ら変れることなき」(『日本の下層社会』)と、その幻想を戒めている。

さらに横山は、下新川郡の北海道への移住がこの頃から多くなり、中には資産をもっているものでも、移住するようになったと指摘している。

この下新川郡から一八九七(明治三十)年には、二五〇戸(一〇〇〇人)の移住があり、一八九八(明治三十一)年には三七三戸(一三三二人)が移住したと指摘している(桑原真人「北の大地を開いた人々」『北海道の歴史』三省堂)。

五 北海道を貫通する開拓道 top

1 カムチャッカへの海道

漁場開拓の道

「カムチャッカへの海道」とは、すなわち北洋漁業における北へと向かった漁場開拓の道程を意味している。

北洋漁業は露領(ろりょう)漁業、北千島漁業、母船式蟹(かに)漁、母船式鮭鱒(さけます)漁業に類別される(『北海道漁業史』)。

このような北洋漁業の暗部を描いた、小林多喜二『蟹工船』には、同船の漁業監督の言葉として次のように綴られている。

我カムサッカの漁業は蟹缶詰ばかりでなく、鮭、鱒と共に、国際的に云ってだ、他の国とは比べものにならない優秀な地位を保っており、又日本国内の行き詰った人口問題、食糧問題に対して重大な使命を持っているのだ。

当時こうした北洋漁業は日本の「重大な使命」=国策と捉えられていたし、露領漁業(樺太・沿海州・カムチャッカ)を中心とした北洋漁業圈では、つねに大国ロシア(旧ソ連)との国際関係の中で展開され、敗戦によりその歴史を閉じることになるのである。 |

|

露領漁業の中でも、樺太漁業がもっとも古く、宝暦二(一七五二)年松前藩がはじめて楠渓(クシュコタン)ほか二ヵ所に漁場を開き、寛政七(一七九五)年に場所請負商人伊達林右衛門、栖原角兵衛が経営をはじめている。

さらに明治三(一八七〇)年、開拓使は四ヵ所の官営漁場を開いた。

樺太は、先住諸民族に加え日露両国人が雑居していたが、樺太・千島交換条約(一八七五年)により一変、日本側はいったんは同島の漁場を放棄したが、日露戦争(一九〇四~○五)前までには暫時増加盛況にむかった(『露領漁業調査書』)。

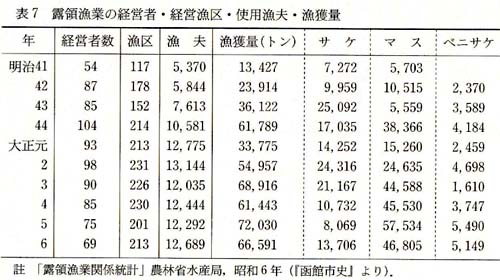

沿海州よりアムール川下流方面の出漁は、ニコラエフスク(尼港)を中心に一九〇一(明治三十四)年頃より漸次発展、その状況は表6の通りである。

その北方カムチャッカ半島では一九〇四年がその嚆矢とされるが、日本人が実際漁業に従事するようになったのは、一八九六年露国オットセイ会社に雇用されてからとされる。

その後函館のダンビー商会と共に日本向け塩蔵魚(えんぞうぎょ)の生産をはじめ、同地方への日本人漁業者の出稼ぎが中止されたのちも、また日本人の密出漁は絶えなかった(『函館市史』通説編第二巻)。

日露戦後の漁業

日露戦争以前の両国の漁業関係は、その多くが日本人漁業者によって開発され、これに対しロシア当局は様々な面で日本人への規制を設けていた。

しかしこうした圧力に対し買漁(ロシア側からの漁獲物の買付)やロシア人名義の共同経営などを講じて、実績をきずいていた。

日露戦後、こうした漁業関係は一変、一九〇七年七月に調印された日露漁業協約により、正式な漁区の競売に参加し、合法的にこれを租借、直接的に露領漁業の経営に取組むこととなったのである。

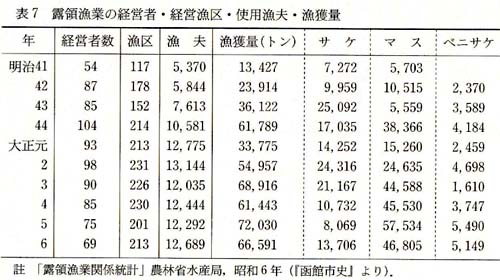

その発展の具合は、表7に示した通りである。

一九一七年三月のロシア革命までの一〇年間は順調な拡大発展を見せ、この間には、露領出漁者による露領水産組合が組織され、鮭鱒の缶詰生産が整備され近代産業への転換がはかられると共に、個人企業家に代って、漁業企業の大手が台頭してくることになる(『函館市史』通説編第三巻)。

露領出漁港としては、函館の動向に注目すべきであろう。

表8のように、一九一〇(明治四十三)年では噸(トン)数に占める函館の割合は五六%と半数であるが、一九一六年には八〇%を超して出漁港としての独占的地位を確立することとなる(菅原繁昭「函館海運から見た露領漁業の進展」『地域史研究はこだて』二九)。

当初有力出漁港であった新潟の減少傾向とは対照的に、水産都市函館は、「北洋漁業」基地としての性格と機能をもつに到ったのである。

露領漁業繁栄の背景

このような露領漁業の繁栄を支えた背景について、若干ふれておこう。

近世来、日本海側の後志(しりべし)、道南の檜山(ひやま)、渡島では鮫漁業が盛んで、遠くは本州より出稼出漁者を抱える労働力需要地であった。

ところが明治末からおこった群来(くき)の途絶、漁獲高重心の北上化によって同地区の沿岸漁業は衰退、その稼ぎ場所を露領漁業へと出向く、労働力供給地に転化してゆくことになったのである。

北洋漁業のロシア側雇用の労務者の一九二八(昭和三)年における出身地は、総数四八一六人のうち、北海道出身者が五六こ%を占めていた。

漁夫の多くが、渡島、檜山、後志の道南出身者なのである(『函館市史』通説編第三巻)。

例えば、同地域の乙部では、鰊漁を中心とした従来の漁業構造にも変化が現われ、大正末から昭和にかけて数百の漁民が樺太、カムチャツカに出稼するようになった(拙稿「乙部の水産業」『乙部町史』下巻)。

一九一七(大正六)年のロシア革命、ソビエト政権の誕生は、両国の漁業関係に頗(すこぶ)る多大な影響を与えた。革命は極東地域にも波及し、漁区の競売に関わる交渉相手が何度かかわり、動揺と変則的な状況が続いた。

同地域でパルチザンが蜂起し、日本人漁場も大きな被害を受けた。

中でも多数の日本人居留民を殺傷した尼港(にこう)事件はその最たるものであった。

その後も、日ソ間の交渉は紛糾し、一九二二(大正十一)年、日本政府は露領水産組合の強い要請もあって、閣議決定において「自衛出漁」を認可した。

「自衛出漁」とは、日本海軍艦船の護衛の下に、ソ連当局の制約を排除して、出漁するものである。

混乱期、こうした出漁は二年間つづけられ、一九二二年は未曾有の豊漁、鮭鱒総計九九〇〇万尾、蟹七二九万尾を得、生産額は三一〇〇余万円に達した(『函館市史』通説編第三巻)。

|

|

国家統制の漁業

日ソ両国の新たな漁業関係が成立するのは、日ソ漁業条約(一九二八年一月調印)の発足をもってする。

条約交渉過程では、次のような事柄が問題となった。

すなわち、ソ連側としては社会主義の国是でもある国営漁場を設け、これを競売によらず、優先的に国営企業に取得させようとした。

結局、漁区の取得は競売を原則とすることとなったが、しかし表9・10のように、ソ連側の進出は著しく、日本の露領漁業者には大きな打撃と脅威を与えた。

ソ連個人企業の国家ぐるみの計画的侵食は、日本政府に、「国家的権益確保ノ為不要ノ国策樹立」の必要性を再び喚起することとなった。

極東水域を支配する日本漁業への牽制として自国の漁業伸長を図るソ連に対し、日本側も露領漁業の独占を目指す、国家的統制でこれに対応した。

日魯漁業株式会社の平塚常次郎の言を借りれば、日露戦後の南樺太領有以来、北洋漁業権益は満鉄と共に、不可分の「国権」であり、「経済的に見て我北方の生命線」(『北洋漁業国策』)なのであった。

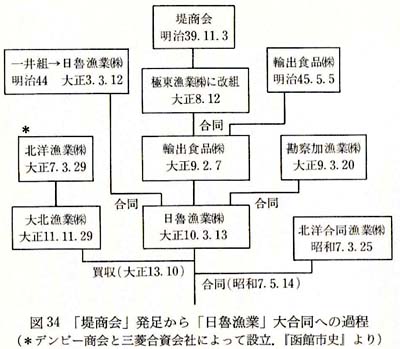

堤商会は一九一○(明治四十三)年、カムチャッカに缶詰工場を設け、英国を中心とした市場への輸出を通じ発展していった。

これにつづき大正期以降、有力な経営者が現われた。

輸出食品株式会社(一九二一年設立)、(旧)日魯漁業株式会社(一九一四年一井組を改組)などである。

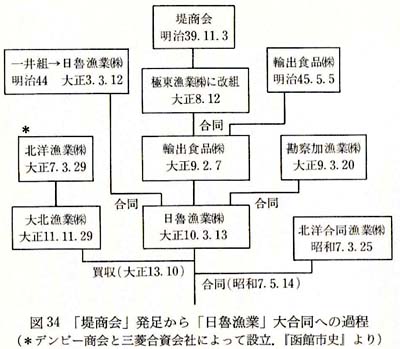

第一次世界大戦後に、堤商会は有力企業との合併をすすめてゆき(図34)、一九二四(大正十三年)にはデンビー・三菱の系列をひく大北漁業を買収し、資本金二五七〇万円の大会社に成長、優良漁区のほとんどを掌中にし、缶詰全製造高の九〇%を独占する日魯漁業株式会社を築き上げた(『北海道漁業史』)。

また、母船式漁業は沖取漁業ともいわれ、缶詰その他の加工品を製造する設備をもっだ大型汽船(母船)と付属漁船(独航船)が一体となり鮭鱒または蟹を漁獲するものである。

沖取漁業における企業合同は、一九三一(昭和六)年創立の太平洋漁業株式会社(日魯漁業と八木本店の合併)に始り、他には沖取合同漁業株式会社(一九三二年)、大同漁業株式会社(一九三二年)、宮城漁業株式会社、勘察加沖取漁業株式会社が存在する。 |

|

当時、これら沖取漁業が鮭鱒の遡上する河川の沖合で資源を取り尽してしまっているという問題点から、日魯漁業は関連の太平洋漁業に統合し、露領漁業と沖取漁業を調整すべく農林省に働きかけた。

これを受けた農林省は、資源保護の観点と日ソ漁業等条約改訂にあたる露領・沖取漁業の調整を図るべく、一九三四(昭和九)年十二月、母船式鮭鱒漁業水産組合幹部らに太平洋漁業への合併合同の約束を取付けた。

ここに同社は国家権益を擁護するための国策会社として成立、北洋漁業における日露漁業株式会社の独占が確立し、国家の統制が完成したのである(『函館市史』通説編第三巻)。

2 鉄路の街道 top

鉄路の役割

戦前までの北海道開拓の歴史の中で、その画期となる時期が何度かあった。

開拓使の時代から、幾度となく開拓意見書が差し出されているが、いずれにしても国策としての位置づけを有するものであり、また意見書の中に、対外関係との関わりで開拓の重きを唱えることも特色であろう。

中でも一九一〇(明治四十三)年からの第一期拓殖計画と、つづく一九二七(昭和二)年からの第二期拓殖計画は、主力を拓地殖民に置き、予算措置をとった長期的なものである。

二大計画に先じて鉄道の敷設計画は、優先的に実行に移されたが、これは拓殖政策の中でも特に重要な効果をもたらすと考えられたためである。

以下では拓殖政策の中で、鉄路の果たした役割を概観することになるが、そこには本州とはまた異なった意味あいを見出すことになろう。

北垣国道の意見書

黒田清隆開拓使長官の時代より、北海道全域に鉄道を敷設するという構想はもたれていた。 幌内鉄道はその先駆けである。

その後も、二代道庁長官永山武四郎は、ロシアのシベリア・カラフト開拓に対抗する国防の観点から鉄道敷設の促進を言い(「北海道殖民政策ニ付上申」)、渡辺千秋長官は「北海道中央鉄道敷設計画」をたて、上川、十勝の原野開拓を促した(田中和夫『北海道の鉄道』)。

しかし、歴代の長官の中でも、最も鉄道行政に力を入れた人物は北垣国道であろう。

一八九四(明治二十七)年三月二十五日、井上馨内務大臣の命に応え提出した「北海道開拓意見具申書」(『新撰北海道史』)は、鉄道建設を開拓事業の急務として説いたものである。

意見書の中で北垣は、シベリア鉄道、ニカラグア運河の完成が極東に与える政治経済状況の変化を予期し、また「英、米、独、仏、露、清ノ強国、其競争ノ猛烈」という帝国主義下の植民地政策の脅威を訴え、これに対抗するための開拓の急務、鉄道敷設の意義を語っている。 |

図35 北垣国道

(きたがきくにみち)

|

具体的には、函館-小樽間、空知太(そらちぶとう)-根室-網走間の哩数、工費を算出し、石狩を例に鉄道開拓の効果を述べている。

財政難を理由に北垣意見書は採用されなかったが、その後も「北海道鉄道予定幹線」などより具体的な計画をたて、北垣の鉄道敷設計画は陰に陽にすすめられていく(『北海道国有鉄道建設誌』『新北海道史』)。

そもそも北海道の鉄道は、その経営形態によって創業時代(明治初年~一八八九年)、民業時代(一八八九~九六年)、官私並立時代(一八九六~一九〇六)、国有時代(一九〇六~)に区分される。

旧幌内鉄道か北海道炭鉱鉄道に払下げられた一八八九(明治二十二)年、九六年の北海道鉄道敷設法、一九〇六年の鉄道国有法がその画期となる。

北海道鉄道敷設法の制定と北海道協会

民業時代~官私並立時代は、鉄道政策が北海道の拓殖政策の大きな柱となった時期であり、道内鉄道が鉄道局(庁)の所管に入らなかっかこと、軍事鉄道的性格が強いことなどが反映しているが、このような主眼のもと制定されたのが北海道鉄道敷設法である。

同法制定の推進力となったのが、北海道協会である(一八九三年設立)。

同会は近衛篤麿(あつまろ)を会頭に迎え、二条基弘、小澤武雄、原保太郎、高島嘉右衛門、湯地定基(ゆちさだもと)ら政財界の有力者によって組織された政治団体であった。

会頭近衛は、幕末期関白近衛忠烈(ただひろ)の愛孫であり、虎山近衛文麿の父であり、かって「三院長」(学習院、貴族院、回向院)と呼ばれ九五摂家の筆頭である(山本茂樹『近衛篤麿』)。 近衛は会の設立にあたり、北海道開拓の必要性を次のように述べている。

まず、「欧羅巴(ヨーロッパ)諸国ノ争フ所ノ点」が、例えば露土(ろと)戦争(一八七七~七八年)とベルリン条約(一八七八年)によるロシアの南下政策の挫折があり、その後は英領インドとロシアに挟まれたアフガニスタンをめぐる争い、第二次アフガン戦争(一八七八~八〇年)がある。 バルカン半島、黒海方面、中央アジア進出を阻まれたロシアをめぐる争点は、「次ハ即チ東亜細亜(アジア)ノ辺」に出現するであるうと近衛は展望していた。 |

図36 近衛篤麿

(このえあつまろ)

|

先に見た北垣の世界観と等しく、近衛もまたシベリア鉄道敷設やニカラグア運河の開通が極東に多大な影響を与えるであろう、その時焦点となるのが北海道であると位置づける。

こうした情勢の中、日本は「局外中立ノ地位ヲ保ツ丈ケノ備ガ無クテハナラヌ」であるから、「与論ヲ北海道拓殖ニ向ハシメンコトニ御尽力」することが北海道協会の使命なのであると(『北海道協会沿革誌』)。

一八九二(明治二十五)年六月十三日、函館-小樽間の北海道線を除く鉄道敷設法が成立していた。

北海道線が見送られた理由は調査不十分、資料不足であった。

同法に北海道線を盛り込むべく、北垣や北海道協会の意見書提出(北海道協会「北海道ニ鉄道ヲ敷設シ港湾ヲ修築スペキ意見書」一八九三年十一月十八日)があり、議会での審議の深まりを見る前に、日清戦争の勃発で頓挫してしまう。

国政の場で、北海道における鉄道敷設の問題が本格的に議論されたのは、一八九五年一月十日、衆議院議員百満梅治(ひゃくまうめはる)「北海道に対する施政方針に関しての質問書」の提出と、野村靖

(やすし)内務大臣の鉄道に関する答弁であろう。

その中で野村は空知太(滝川)から上川(旭川)に出て、富良野をへて十勝を貫き、厚岸に達するものを第一路線、上川から宗谷に到るものが第二路線、第三路線が旭川から北見・網走沿岸に到るものとした。

その他函館-小樽間は海運の発達も認められることからその最後に位置づけられていた。

日清戦後、政府が空知太-旭川間三五哩余の建設を決定したが、予算委員会などで一時削減されるなどなおも不安定な計画が続いていた。

近衛ら北海道協会は、「北海道鉄道布設方針ニ関スル質問」(一八九六年一月十六日)を提出し、空知太-旭川以外の「鉄道ノ大方針卜云フモノヲ定」める必要を訴えた。

同時に近衛は同年二月十日、鉄道敷設のさらなる普及達成を図るため「北海道鉄道救済法案」を提出した(『北海道協会沿革史』)。

二月十三日、近衛は貴族院本会議で演説し、法案提出の理由を次のように述べている。

これまで政府は北海道を「北門ノ鎖鑰(さやく=戸締り)」と言いながら何ら政治的行動に移していない。

軍事的観点からしても北海道に鉄道を敷設しての内陸開拓、資源開発は急務であると(『北海道協会沿革史』)。

近衛の言動は大いに議会を揺がした。

こうして「北海道鉄道敷設法」は成立、五月十四日付で公布された。

同法にもとづき、道庁内部には、臨時北海道鉄道敷設部がおかれ、酒匂常明(さこうつねあき)道庁財務部長が部長に、田辺朔郎東京工科大学教授と佐藤勇道庁技師が敷設部技師に就任した。

予定線は一期・二期に区分され上川線のほか天塩線(旭川-宗谷)、十勝線(旭川-根室)、釧路線(釧路-帯広)がまず着工された。

一九〇二(明治三十五)年夏、北海道を訪れた近衛は、鉄道開通の様子を「北海道鉄道の沿線中曾て無人の境と唱へられたる地方も、今は頼母しき開墾者の盛んに農事に従事するあり、中略)鉄道の拓殖に欠くべからざる亦以て察すべきなり」(近衛篤麿『北海道私見』)と述懐している。

四線沿線の開通前後の様子は表11の通りである。

函館-小樽間は同法の予定線より外されたが、同法第九条は、民設事業も認めており、函樽鉄道株式会社(後の北海道鉄道株式会社)のように早々と敷設請願する民間会社もあらわれたりした。

ちなみに同社社長は北垣国道である。一九〇〇(明治三十三)年五月十六日付で免許状が下付されたが、この間、衆議院の中でも

「北海道ノ鉄道ニ限ッテ金ガナイカラ私立会社ニ許ス」(『衆議院議事速記録』第三二号)などとか、第七師団の配置から国防上、官設にすべきであるといった意見が続出した。

しかしここでも北海道協会の強力な後押しがあった。

一九〇四年十月

十五日、北海道鉄道線の開通祝賀会が行われた。 |

|

鉄道の国有化の動き

北海道炭礦鉄道の設立(一八八九年)から北海道鉄道敷設法制定前後の時期は、まさに鉄道政策が拓殖政策の大きな柱となった時期で、多分に軍事経済的側面を有するものであった。

一九〇六(明治三十七)年十月一日付で鉄道国有法により、北海道炭礦、および北海道鉄道の両会社に属する私設鉄道は買収、政府所有となった。

その後組織変更か度重なり、道内鉄道は鉄道院の管下に属し、札幌には北海道鉄道管理局、旭川には北海道建設事務所が置かれた。

一九一六(大正五)年には道内路線が一〇〇〇哩(マイル)に達し、中島遊園地に来賓五〇〇余名を集め、俵孫一道長官のもと盛大な祝賀会が催された(『北海道国有鉄道建設誌』)。

さて、第八代長官の園田安覧による北海道十年計画は、それまで国費に依存していた北海道経営拓殖費を国費と地方費に分離し、地方費には道内の租税収入をあて、同時に北海道会法、北海道地方費法を成立させた。

つまり地方自治を促進させる見返りとして、国庫負担を地方費へと委譲させたのである。

同計画は、先に見た鉄道敷設を先駆とし、道路、河川、港湾の整備などの土木事業費が多くを占めていた。

日露戦争とそれに伴う財政難が同計画を打切りに追込むが、成果としては、殖民地選定や土地処分があげられる(『新北海道史』第四巻)。

これはこの頃、幹線道路網の原初的な輪郭がほぼできあがっていること、また鉄道の早期敷設による交通の整備、拓殖の基本が成立しつつあったことを意味している。

すなわち鉄道と港湾を起終点とし、道路を補助手段とし、移民招致のための原野排水を行うという拓殖政策の基本線が鉄道計画を要としてすすめられたことを強調したい。

拓殖計画と鉄道

園田の後任となった河島醇(じゅん)長官は、一九一〇(明治四十三)年より第一期拓殖計画を実行に移すが、約一五年間に拓殖費が約七〇〇〇万円として算出され、このうち三二五〇万円は北海道からの国庫歳入増加額(自賄主義)が採用されたことが特徴である。

計画の中で、道路橋梁費、港湾費、河川費で八割強を占めるという「土木万能主義」的色彩を強く放ったが、一九一五(大正四)年四月俵孫一が長官に赴任すると、拓殖計画の再検討と改訂が試みられ、再び鉄道政策が重要視された。

大規模な港湾修築を一部縮小し、その財源を鉄道敷設にあてることが考案された。

鉄道経営は国営化の下、鉄道院の特別会計のもとにあったから、拓殖費をもってこれを助成することは困難であった。

ここで考え出されたのが、拓殖事業促進のための鉄道建設費を拓殖費から公債の利子として支出するという鉄道建設費利子支弁制度である。

財源を得た鉄道政策は、一九二二(大正十一)年の改正鉄道敷設法と相俟って全道に張りめぐらされていく。

明治末から大正期にかけて、鉄道敷設は政党の党利党略、「我田引鉄」と称される地方勢力の動向と複雑に絡み合っていった。

例えば、留萌線の建設においては、当時の与党である政友会内で、道内出身議員同士の誘致合戦(留萌か増毛か)が表面化し、しばしば政治問題に発展する場合もあった(拙稿「交通通信」『新留萌市史』)。

一九二七(大正十)年西和田-根室間、一九二二年鬼志別-稚内開がそれぞれ開通し、北海道内の横断・縦断路線が形成され、一九二五年は青函貨車航送が開始、本州鉄道網とも結びつくことになる。

一九二七(昭和二)年よりの第二次拓殖計画においても、原案より予算が増額されたのは、港湾費と鉄道軌道費そして、鉄道公債増発の利子分であり、土木重点主義から産業重点主義に移行したとされる同計画の中でも異色である(『新北海道史』第五巻)。

鉄路の威力は、長い拓殖政策の歴史の中でほぼ継続的に一貫して発揮されたといえよう。

これは戦後そして現在の北海道新幹線早期着工の運動に見るように切離しては考えられない問題なのではなかろうか。

3 青函・稚泊の海道 top

(1) 青函の海道

青函航路

幕末の頃、松前と津軽地方とを結ぶ航路は、西に福山-三廐(みうまや)間、東に函館-青森間および函館-佐井間の三路があった(梅木通徳『北海道交通史』)。

ペリー来航後、函館の開港により同地域は行政上の重要地点となり、また明治期に入り対岸の青森が県庁所在地となると、北海道への渡航の要衝地として大いに発展、海峡をはさんだ両地域の経済的結びつきも大いに進展した。

当時、上海航路をはじめ国内の主要航路を独占していたのは岩崎弥太郎の三菱会社(はじめ三菱商会)であった。

一八七九(明治十二)年六月、岩崎は内務省に宛て、青函定期航路開設の請願を行い、これが殖民政策を推進するという開拓使の意向に合致し三菱の同航路独占が始まった(『函館海運史』)。

この結果、反三菱として創立されていた東京風帆船会社、北海道運輸会社が、一八八二(明治十五)年七月に合併、政府の補助を受け、共同運輸会が設立された。

ともに函館に本拠を置く二社の競争が、本州と北海道を結ぶ重要航路であった青函海運にマイナスであるとみた政府は一八八五(明治十六)年九月二十九日、勧告により両社を合併させ日本郵船株式会社を創設させた。

一八九二(明治二十五)年八月、北海道炭礦鉄道会社が室蘭-岩見沢間を開通させたことにより、青函航路が室蘭まで延長されることとなった。

いわゆる三港連絡航路の開始である(『青函連絡船史』)。

鉄道国有法と青函連絡船

一九〇六(明治三十九)年、第二十二回帝国議会にあたり、時の総理大臣西園寺公望(きんもち)は、「鉄道国有法」法案提出の理由を、

「国内ノ鉄道ハ官設以外三十有余ノ私設鉄道アリテ北海道ヨリ九州ニ至ル二千里ノ縦貫幹線スラ尚且(なおか)ツ官私数個ノ管理ニ分レ其他ハ系脈錯綜(さくそう)シテ殆ンド統一スル処ヲ知ラズ」(『北海道国有鉄道建設誌』)と述べた。

これは日露戦後、軍事上の観点からも、経済上の観点からも、国内の主要幹線を国家が掌握し、鉄道を中心とした運輸・流通の合理化・迅速化が疲弊した国内経済を救うものと考えられたからである。

一八八二(明治十五)年に開通した幌内鉄道は、一八九八年には旭川、一九〇三年には名寄まで延長、十勝線の旭川-釧路間も一九〇七年九月には完成、「鉄道国有法」が制定される前後には、道内の主要幹線は一応できあかっていた。

さらに民営であった北海道鉄道株式会社敷設の函館-小樽間(北海道線)も買収されており、あとは本州とを繋ぐ連絡船が「国有化」されるのは、もはや時間の問題であった。

一九〇六(明治三十九)年九月鉄道国有法施行、翌一九〇七年四月一日鉄道庁の設置(一九〇八年十二月五日鉄道院)は、この動きに拍車をかけた。

北海道鉄道会社が、すでに英国デュー兄弟会社に発注してあった比羅夫丸・田村丸を青函航路に廻航することとなり、同年三月七日の比羅夫丸の就航、四月四日の田村丸の就航をもって、ここに国有鉄道直営の青函航路の歴史が始まったのである。

両船は日本初のタービン汽機を搭載し、運航時間も日本郵船会社の七時間に対し四時間と大幅に短縮可能となり、運賃も安価ということもあって、好評を博し利用客も年々増加した。

日本郵船会社も陸奥丸・田子浦丸・伊勢丸を一日二往復運行させ、主に大口貨物輸送に力を入れ国営と対抗したが、競争激化を懸念する逓信省の仲介により、一九一〇(明治四十三)年三月十日をもって、同社の青函間定期航路廃止が決定された(『青函連絡船五十年史』)。

|

図37 青函連絡船記念館摩周丸

青函の輸送

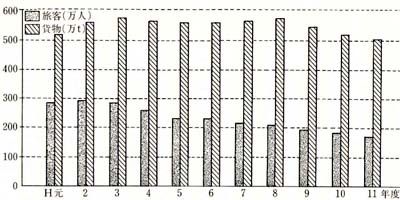

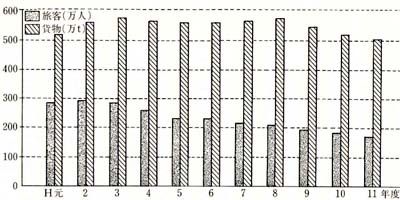

明治末から大正年間の青函輸送量の推移は表12の通りであるが、飛躍的な増大を記録している。

こうした推移の背景には、第一次世界大戦の影響がある。

優秀な大型船が外国航路へ配船され、そのため貨物の鉄道便への切換えが生じたためである。

また旅客運送需要の急増もあり、国鉄は、一九二四年五月大型貨車航送船翔鳳(しゅうほう)丸型四隻の就航を決断した。 |

|

朔鳳丸・津軽丸・松前丸・飛鷺(ひらん)丸は三五〇〇トン級の大船で、比羅夫丸の二倍以上の大きさ、乗客定員も八九五人と倍以上の収容能力を有していた。

このような大型船の就航にともない、港湾施設の整備がすすみ、またこれを受け函館駅の改良工事も行われ、特に鉄道官舎や機関庫、客車庫が移転された海岸町は「鉄道の街」に化したのであった(『函館市史』通説編第三巻)。

一九二四(大正十三)年以降旅客は、七〇~八〇万人台を上下し、青函連絡船の黄金時代を迎えることになる。

下って日中戦争開始後は一〇〇万人に激増し、貨物の驚異的な激増も見られまさに本州とを結ぶ要路となるのである。

(2) 稚泊の海道

樺太の開拓

樺太の開拓は、古くは近世中期頃より松前藩による漁場調査によりその先鞭がつけられ、幕末維新期には、請負(うけおい)商人による漁場経営や幕府直轄や諸藩の分限統治をへて進展が見られた。

樺太開拓の問題は、当時、ロシアとの国境問題とも関わるものであったから、しばしば外交上の重要課題に挙げられていた。

日露雑居という曖昧な形で展開していた樺太経営は、一八七五(明治八)年の樺太・千島交換条約により、完全なロシア領となるのである。

しかしながら、北洋漁業を中心とした日本人の同島進出がその後も続けられていたことは先に見た通りであるが、日露戦後の南樺太領有を契機に樺太開拓は、再び国家の至上課題となったのである。

樺太の統治は、その機構形態によって軍政署時代(一九〇五年七月十二日~八月二十七日)、民政署時代(~一九〇七年三月三十一日)、樺太庁時代(~一九四五年八月十五日)に類別される。 交通の整備という観点からすれば軍政署時代に、陸軍鉄道大隊が軍需品輸送のため、楠渓-豊原間に軽便鉄道を敷設したことをもって濫觴(らんしょう=始まり)とされる(樺太庁鉄道事務所『樺太の鉄道案内』)。

北海道を含めた内地では、鉄道国有法公布以来、主要一七私鉄があいついで買収され、国鉄が全国的な広がりを見せていたが、樺太はその範疇外にあり、鉄道省樺太鉄道局管轄下におかれ、一九四三(昭和十八)年三月三十一日までの間は、樺太庁営鉄道として別個の組織体系が取られていた。

これは樺太の「内地化」の問題と深い関わりがあった。

さて、国家による樺太経営の主眼の一つが、漁業、森林、石炭の三大資源の獲得とされた時、これら資源の北海道・本州への安定した運輸供給は同時に必須の条件とされた。島内的には鉄道の整備、そして物資を送り出す港湾の建設は死活問題であり、海上交通の整備もまた樺太庁の緊急課題であった。

大泊(おおどまり)・本斗(ほんと)・真岡(まおか)といった良港の港湾建設と共に、航海完成の一環として、樺太命令航路が発展していった。

樺太命令航路と稚泊(ちはく、稚内-大泊)航路

命令航路とは、官庁が船主に補助金を出して航海を斡旋するものである。

樺太と本国を結ぶ命令航路の主たるものは、樺太庁命令航路と逓信省命令航路の二線であった。

このさきがけは、一九〇五(明治三十八)年八月二十一日、日本郵船株式会社が、小樽-大泊間に田子浦丸を就航させたことに端を発し、樺太定期航路の幕があけた。

一九二一(大正十)年には、樺太命令航路は、北日本汽船・日本郵船・北海郵船株式会社の三社を中心とする二〇八航海まで発展したが、旅客設備の不十分さや、航海時間の長大さ、夏季のみの就航などの制限も多く残していた(『稚泊連絡船史』)。

一九二二(大正三)年十一月一日、宗谷線が開通し、函館と稚内を結ぶ北海道南北縦貫鉄道が開通したことにより、小樽経由ではない、稚内-大泊の最短航路の開設を望む声が官民問わず高まった。

このような世論を受け、永井金次郎樺太庁長官は、鉄道大臣に宛て稚泊間における北海道・樺太の鉄道連絡の重大性を次のように訴えている。

| (前略)殊ニ我が国ニ於ケル人口問題ノ解決上将又(はたまた)天然資源ノ開発ニ関シ帝国北方殖民地タル吾樺太ノ施設経営ニ付一層其重要性緊切(きんせつ)ヲ加フル現状ニ鑑(かんが)ミ之ガ実現ハ実ニ一日モ忽諸(こつしょ)ニ付スベカラザル義下被思料候前記ノ如ク本島卜北海道トノ船車連絡ハ樺太・北海道ノ開発ニ伴フ自然ノ要求ニシテ更ニ之ヲ国有鉄道ノ機能ヲ発揮セシメ其効果ヲ増大スル上ニ於テモ喫緊(きっきん)事ニ属スルコトト被存候(後略)。(『稚泊連絡船史』) |

|

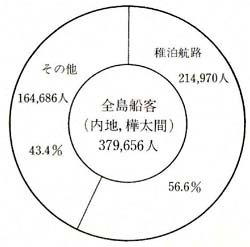

図38 全島対稚泊(ちはく)航路乗客率

このように、北方経営のための、国鉄との連絡運輸の重要性が取り沙汰される中、運輸局長と樺太庁長官との間に、航路に関する協定書、樺太庁鉄道と内地鉄道との連帯運輸契約書が締結され、一九二三年五月一日、壱岐丸の就航をもって、稚泊(ちはく)航路が開始された。

航路開設は、樺太島民に多大な恩恵をもたらした。

開設以前、東京-豊原間は交通機関を最大限活用した夏季でも約六〇時間を要したが、宗谷線の接続によって年間を通じ確実に五七時間となり短縮された。

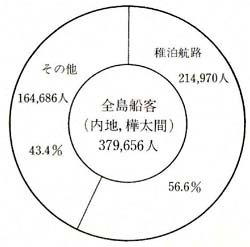

また旅客の往来が激増し、樺太の人口増加の一因ともなった(図38・39参照)。

小樽と直結されていた樺太が稚内と直接結ばれることにより、稚内は樺太開発の基地としてクローズアップされるようになった。

一九二四年には、北日本汽船が稚内-本斗間を基幹として連絡航路を開設したことと相俟って(稚斗連絡)、必然的に稚内の産業、経済、文化の潮流を形成した(『稚内市史』)。 |

図39 樺太の人口推移

|

4 十勝を貫く拓殖道 top

(1) 黄金街道

現在、十勝は北海道を代表する穀倉地帯・酪農地帯として広く知られている。

北海道鉄道敷設法公布(一八九六〈明治二十九〉年五月十三日)以来、内陸部の開拓が遅れていた十勝・釧路の鉄道整備は急務とされ、明治期にはすでに、旭川-帯広-釧路間の全線が開通していた。

これは道央を東西に結ぶ主要線としては重要な役割を果たしたが、拓殖の進展上帯広を中心に据えた、日高・十勝・上川の南北要路の建設もまた重要な課題であった。

南部においては黄金道路がこの役割を果たし、北部においては途中頓挫(とんざ)はしたが旧士幌(しほろ)線の鉄路が担った。

当初、この道路整備・鉄道敷設は内陸部の拓殖が主目的であったが、国内外の状況変化により、観光・国防としての目的に転化、そして現在、それぞれ今日的な課題を地域として抱えている。

黄金道路とは、現在国道三二六号のえりも町庶野(しょや)から広尾町広尾橋間の約三〇キロの道路をさす。

これは俗称で、かっての道路名は「地方費道帯広浦河線」であり、工費に巨額の資金が投じられたことからこの名称が付けられたという(『北海道道路夾』路線史編)。

同道は、雷電峠、浜益山道と並んで北海道三大険路の一つとして地域住民の足を悩ましていた(『北海タイムス』 一九三四年十一月二日)。

黄金街道以前 同道の開削は、すでに江戸時代後期に遡り近藤重蔵によってその先鞭がつけられた。

寛政十一(一七九九)年、東蝦夷地が幕府直轄となるが、近藤はその前年、下見巡察として国後(くなしり)・択捉(えとろふ)島を見分、「大日本恵登呂府(えとろふ)」の標柱を建立したことは、人のよく知るところであろう。

帰路、近藤は十勝・広尾に立ち寄り、難所とされていたビクタメンケ-ルベシペツ間の山道を従者大野源助らに命じ開削させている。 |

図40 黄金道路

|

工事の顛末は、『東蝦新道記』(十勝神社)として彫字板で奉納されている(『山道と黄金道路』)。

同碑には、「通詞某及ビ夷族卜商議シ出資散財」し、「新二道ヲ山二開」いた偉業が称えられている。

この山道の開削は北海道における最も早い道路建設とされている(北海道庁『近藤重蔵道路開削記模碑』 一九三四年九月)。

開拓使、三県時代における十勝・日高を結ぶ道路工事に目立った動きはなかったとされるが、道庁時代に入り、殖民事業の一環としての内陸道路整備以外にも、沿岸・海岸道路の整備もすすめられた。東海岸では、森から礼文華(れぶんげ)の難所を経由して室蘭へ至る噴火湾沿道路と、苫小牧から広尾に至る道路が集中的に築造され(『新北海道史』第四巻)、広尾海岸、幌泉-広尾間などが着工されている。

しかしながら、同地域の悪路問題が解消された訳ではなく、大正期に入っても依然として「人馬の行歩頗(すこぶ)る艱難(かんなん)なり、毎年十一月より四月までは積雪深く交通全く杜絶(とぜつ)の状態あり、従って一般旅行者は一に海岸道路(三里)に依るの外なきも、これまた本道著名の難道にして婆殺(うばごろし)、祭文殺(さいもんごろし)等の難所あり」(『浦河支庁施設概要』大正十三年度)という有様であった。

黄金道路が全通するまで、広尾は陸の孤島たる観を呈していた。

日高へは難所続きで、帯広へも交通の便は決して良くなかった。

函館の商業圈に属していた同地域は、本庁命令航路による函館からの定期便が最大の交通機関であった。

金森合名会社による函館釧路線(広尾・大津寄港)、函館日高線(浦河幌泉等寄港)が海産物・日常雑貨の物流を支えるほとんど唯一の手段であったのである。

すでに、一九〇七(明治四十)年九月四日、難所であった狩勝峠の工事も竣工し、旭川から富良野・帯広をへて釧路に至る根室本線が開通していた。

十勝-日高を連絡し東南部北海道との新たな交流、交通網の整備は、両地域の住民にも強く希求(ききゅう)されていたのである。

道路の開削

『新広尾町史』によれば、村としては一九二三年頃から海岸路線道路の開削を本庁に陳情していたようである。

村行政としては、広尾港修築・広尾線鉄道敷設・日勝海岸道路の三つを「広尾村ノ生命トモ謂フベキ三大事業」(『広尾村昭和六年事務概況報告』)と称し産業発展の観点からも、村の将来をかけた一大事業と位置付けていた。

陳情は功を奏し、一九二六(大正十五)年に測量が開始され、十勝側を帯広土木事務所が担当し、一九二七年に着工、日高側を室蘭土木事務所が担当し、翌二八年七月に着工した。

しかし、工事の着工が決定されると地元の一部から中止を求める声があがった。

広尾からタニイソにかけての海は昆布の産地であり、海岸線は昔日より昆布干場であったのである。

当時、二一〇戸の採藻漁民が干場で生業を営んでおり、漁民にとって道路開削は、まさに生活手段の剥奪(はくだつ)以外の何物でもなかった。

強硬に反対する漁民に対し、懇切説得にあだったのは広尾漁業組合長干場(かんば)定五郎であった。

干場は青森の出身で、昆布・定期網漁を営むかたわら一九一七(大正六)年に漁業組合を設立した人物である。

当時、広尾は出稼漁民が多く、干場も函館在住者の名義が多かった。

定五郎は道路施設の恩恵を熱心に説き、道央への連絡が村の発展につながるという観点からも、ねばり強く漁民をとき伏せた(『広尾町史』、三浦完編『雑学・黄金道路物語』)。

道路の完成

一九二七(昭和二)年五月八日に始まった工事は、一九三四年十月三十一日に難工事に難工事をかさねて全通した。

黄金道路には多くの石碑が建立されているが、特徴の一つが「殉職記念碑」であろう。

総勢二〇人強の犠牲者が出たとされるが、「タコ」労働者として過酷な労働を強いられた者も多かったという(三浦完編『北海道の碑物語』)。

黄金道路の完成には、このような負の側面もあることを忘れてはならないであろう。

工事中の一九三二(昭和七)年、視察名目で佐上信一北海道長官や林豊洲十勝毎日新聞社長らが現地入りしている。

両者は共に十勝の観光行政に尽力した人物でもある(詳しくは後述)。

同道の開通が「本道拓殖の進展に裨益する所甚大」(「佐上長官開通式式辞」)と目されたのは当然のことであったが、同長官が命名したように、「“北海のベニス”ともいふべき景勝」(『北海タイムス』一九三四年十月三十一日)を醸(かも)す海岸道路は、日高山脈襟裳(えりも)国定公園とを結ぶ重要な観光道路でもあった。

一九六〇(昭和三十五)年からは舗装化や覆道工(ふくどうこう)などの改築がすすめられたが、舗装化だけでも一回あたり九億八〇〇〇万円を要し、普通の国道工事の一〇倍近く高くつく、まさに「黄金」道路であった。

しかし護岸工事等が昆布漁場への被害を生み出したのも事実であった。

そういった意味では、公共事業の確保と自然保護の間で揺れる開発問題として頗る現代的な意味を有しているのである。

『語りつぐほっかいどう一〇〇年』に曰く。

(前略)日高と十勝の文化を交流させ、道央に水産物や農産物を運ぶ産業道路。

さらには襟裳道立自然公園への観光道路でもある。

苦節と犠牲のメーンルートは、繁栄を運び、景観に恵まれたビューテイフル道路だ。 |

(2)士幌線の開通 top

最初の政党内閣を組織した原敬内閣は、四大政策の一つに「交通機関の整備」を掲げ、一九二〇(大正九)年の鉄道院の鉄道省への昇格など改革を行い、一九二二(大正十一)年四月十日には、地方支線網の拡充を意図した改正鉄道敷設法(法律第三七号)が公布された。

予定路線は一四九項・一七八線をかぞえ、「北海道之部」として「十勝国上士幌(かみしほろ)ヨリ石狩国「ルペシベ」ニ至ル鉄道」等が計画されていた(『新北海道史』第五巻通説四)。

帯広-上士幌間の士幌線は、すでに第一期拓殖計画の中で、十勝北部の原野開拓に必要な路線として予算がつけられ、明治末期より測量が始められていた(『北の鉄路』)。

旧士幌線は、帯広を発し、木野・音更(おとふけ)・駒場・中士幌の諸駅を経て士幌に到る路線で、いずれは川上地方旭川を目指していた事は前述した。

鉄路の敷設は、北十勝の開拓の推進するものとの期待を背負い、また絶大な威力を発揮することとなる。

一九二五(大正十五)年十二月十日、帯広-士幌間が開通した。

翌日の開通式には、中川健蔵北海道長官の祝辞がよせられ、「是が開通は克く地方の開発と産業の勃興を促進し十勝国北部の発展成果に資する所大なるものあるべし」(『十勝毎日新聞』一九三五年十二月十一日)と言い、これが「国富の増進」につながるという考え方を示した。

拓殖計画という観点からすれば、同線が日高・胆振・十勝・北見・石狩の道内五ヵ国を南北に縦断し、また石北国境の森林・鉱山資源をもたらす路線として位置づけられていたのである。

同時に、同線の開通は地域社会に大きな変化をもたらしていた。

上士幌は当時、士幌の一行政地区であったが、「僅か十五年前までは日昼熊が横行した所」(『十勝毎日新聞』一九二六年七月十日)が開通の波及効果により人口が急増した。

開通一年を待たず戸数が五〇戸から一三〇戸に跳上がり、料理店旅館が立ち並び、まさに本村を凌駕する伸展を見せた。

こうした動きは同地域の分村問題を惹起した。

士幌村は一九二一(大正十)年音更村より川上村として分村、士幌村と称していたが、新年をへずして立場が逆転することとなった。

上士幌は士幌村行政区としては、その七割を占め、昭和初期には戸数二五〇戸を数える大集落に成長していた。

分村理由としては、単村として経済的にも独立可能であるし、役場所在地が遠隔でもあるというのが主たるものであった。

ただこうした上士幌側の強気な行動の背景には「目下工事中ノ北海道拓殖鉄道並ニ省線(士幌線-筆者)延長完成卜相俟ツテ地方開発ニ一大変遷ヲ来スコト明瞭」(「上士幌分村請願理由書」『士幌村史』)といった鉄路への期待と信頼があったことは見逃せない。

母村側の激しい引き止め工作があったにもかかわらず、上士幌は一九三一(昭和六)年二月二日付で分村することとなった。

拓殖計画の一環として企図された帯広-上士幌間は一九二六(昭和元)年七月十日に開通し、一九三四(昭和九)年より改正鉄道敷設法令の上士幌以北の工事も着工された。

翌年十一月二十六日には途中の清水谷まで開通、当初予定された十勝三股までの工事もその後順調に進められていた。

観光ブームと林豊洲

しかし北海道の内陸開拓、資源開発をその使命とした士幌線は、時代と共にその機能をさらに増してゆくことになる。

上士幌の北部糠平(ぬかびら)地区は温泉地帯を抱え、景勝地大雪山に連なる地域で、後述するように、大雪山系の国立公園化が同線の位置づけを「産業観光線」として規定してゆくことになるのである。

第一次世界大戦以降、外国人を対象とした観光ブームが起こり、道内においても札幌を中心とした観光行政が確立してゆく(高木博志「国際観光と札幌観光協会の成立」田中彰編『近代日本の内と外』)。

また外客誘致の条件として、「ホテル、鉄道、汽船、其他交通機関を完備し、また国立公園の設置其他遊覧施設の改善古美術の保存等」(『帝国鉄道協会会報』第三〇巻第四号)が必要とされた。

ここには、国際親善と国際経済における外貨獲得を目する観光行政上における鉄道と国立公園そして施設完備といった結びつきが確認される。 |

図41 林豊洲

|

こうした観光行政理論を十勝で実践しようとした人物が、林豊洲(茂、一八八九~一九三五)であった。

豊洲は大分県臼杵町板井増治の次男として生まれ、中央大学法科卒業後、帯広に渡り同郷の林長次郎の養子となり、一九一九(大正八)年十勝毎日新聞社を興した人物である。

紙面を通じ、十勝の基幹産業である農業の振興を唱え、道路・鉄道・港湾の整備建設運動の先陣にたった(『林豊洲伝』)。

豊洲の先見性は早くから見られ、士幌線開通時には、東大雪山系に位置する「十勝の芙蓉(ふよう)峯なる霊山然別(しかりべつ)」を「国立公園として国家の経営に移管する価値がある」という見通しを述べている(『十勝毎日新聞』 一九二六年七月十日)。

一九三一(昭和六)年、国立公園法公布と共に豊洲の編入運動は活発化した。

道庁が推す候補地は、大雪の中でも層雲峡を主体とする地域で、然別湖や糠平(ぬかびら)など十勝側は含まれていなかった。 |

図42 十勝連山と白金牧場

|

豊洲はPRの観光映画『十勝大観』を作成し、内務省の国立公園調査員等の観光調査案内を行うなど献身的な活動を展開した。

佐上信一北海道庁長官は豊洲の理解者でもあり、拓殖計画の一環として、同地に何度も赴き、また雑誌などで大雪を含む道内の景勝地の紹介に余念がなかった(「北海道の現況と拓殖計画」『帝国鉄道協会会報』第三四巻第七号)。

周辺町村が国立公園編入運動に対して消極的な姿勢を示す中、「十勝の産業取引上に新紀元を画す」(『十勝毎日新聞』)大事業として強硬に運動を展開した。

運動は功を奏し、一九三四年十二月四日付で東大雪を含む大雪山系の国立公園化が決定した。

以後豊洲は、「観光地方費道」の整備や然別湖畔への旅館の完備など、管内各地で観光事業の充実をはかっていく(国立公園協会『国立公園』一九三四年十一月号)。

士幌線の第二期工事

一九三七(昭和十二)年九月二十六日、士幌線の第二期工事、清水谷-糠平間が竣功した。

路線は音更(おとふけ)川の狭隘な渓谷に沿ったもので、しかも周りは万古斧鉄を入れぬ針葉樹の大森林に囲まれた、まさに「大雪山国立公園地帯ニシテ本道第一ヲ誇ル大原始林ヲ擁スル本線」(『音更線建設要覧』)であった。

大小の渓谷に路線を通すため、実に多くの橋梁が架設された。

建築史上でも同線ははじめて「混凝土拱橋」(こんぎょうどきょうきょう)、すなわちコンクリート・アーチ橋が採用された路線でもあり、理由としては現地から砂利・砂を入手でき費用も安価であることから導入された。 |

図43 士幌線のアーチ橋(上士幌町)

|

今ひとつは、景観に十分配慮したアーチ橋の建設だったという点である(今尚之他「戦前期鉄道アーチ橋梁建設工事の技術展開」『土木学会北海道支部年次講演会投稿論文』)。

前述したように、観光行政上、国立公園に到る鉄路は特別な意味を有していた。十勝保勝会長の言を借りるまでもなく、「国立公園に至る交通機関は漸次施設改善せられ鉄路及び自動車の利用」(『十勝毎日新聞』一九三四年十二月五日)により相互補完的役割を担うのである。

仙境大雪山国立公園内で、最初に旅客を迎えるのがコンクリート・アーチ橋第三音更川橋梁であり、清水谷-糠平間開通の前年、一九三六年に完成している。

天下にほこる風先が縫(ぬ)うアーチ式の鉄橋はけだし近代科学の粋をあつめ、もって観光線に一段の光彩を添はじめています(『十勝毎日新聞』一九三七年九月二十六日)。

このように同時代の帯広駅長の認識をまつまでもなく、コンクリート・アーチ橋の建設は、観光地に見合う設備整備というニュアンスがむしろ強いのである。

ここに至って、士幌線は「産業観光線」としての役割を前面に押し出すこととなった。

最後に付石しておきたいのは、拓殖鉄道として出発した士幌線が、当時の国際環境、すなわち観光ブームの世界的な展開の中で、国立公園内を通る観光鉄道として規定されたということである。

士幌線は、国鉄の分割、民営化にともなって一九八八(昭和六十三)年三月二十二日をもって廃止された。

しかし数十を数える橋梁群は、所有者の国鉄清算事業団から上士幌町が譲り受け、現在はNPO法人として「ひがし大雪アーチ橋友の会」が橋梁群の保存・活用を様々な形で試みている。

町の近代化遺産として、地域の活性化の一役を担っているのである(伊藤孝『日本の近代化遺産』)。

5 戦火・敗戦の海道 top

北海道の空襲

太平洋戦争も末期、一九四五(昭和二十)年七月十四・十五日、ついに北海道にも米軍の空襲と艦砲射撃が向けられた。

八〇を超える市町村が対象となり、一九〇〇余名の死者、負傷者一〇〇〇人弱、被害戸数約六六八〇戸、罹災人口三万三四〇〇人という甚大な被害を生んだ(『新北海道史』第五巻、菊池慶一 『北海道空襲』)。

道東では、まず根室・釧路といった都市が大規模な空襲に遭い、帯広方面では、むしろ本別(ほんべつ)という小自治体が、全焼二七九戸、倒壊または大破一二二戸、死者四〇人という大きな被害を被っている。

米軍の本道空襲の主目標は、鉄鋼の街室蘭と港湾都市函館にあったらしく、その攻撃は徹底して行われた。

中でも函館空襲は津軽海峡交通の遮断が目的とされ、十四・十五日ともに青函連絡船を中心とした攻撃が繰返された。

七月十四日早朝、米軍艦載機約二〇〇〇は、各々の目標に向かって一斉に攻撃を開始した。

『青柳国民学校日誌』や『市立函館図書館日誌』からは、臨場感あふれる市中の被害の様子が伝わってくるが(『函館市史』第三巻)、青函連絡船は、ほぼ壊滅的な被害を受けている。

|

青函連結船の被害

その被害の様子は、表14の通りであるが、十四日の空襲では、第一青函丸が辛うじて難を免れたのみで、翌十五日の空襲では四八〇機の大編隊が来襲、果敢な応戦も及ばず、最後の一隻となっていた第一青函丸も、津軽半島三厩(みんまや)沖で沈没した(『青函連絡船史』)。

この空襲で、旅客五二名が死亡、乗組員三三六名が殉職、他に実習生一四名、海軍派遣の警戒隊員二七名がそれぞれ死亡した。

戦後二〇年たち、国鉄本社船舶局から『昭和二十年青函連絡船戦災記録』が上梓され、第四部「功績調書」には、殉職員全員の勇猛果敢な戦いの状況が、一人一人美辞麗句を尽し描かれた。

坂本幸四郎『青函連絡船』の中には、実際に空襲に遭遇した元船員に、この記録を見せた時の様子が綴られているが、彼らはむしろ船中で恐怖におののく高官の姿を語ったという。

つまり、このような功績調書で殉職者を顕彰することでしか鎮魂の手だてはなかったのである。

この空襲はそれだけこの惨劇を生み、事実、被災地の復興や青函連絡船の確保の問題は戦後も長く尾をひくことになるのである。

六 北海道総合開発 top

1 敗戦日本の食料・エネルギー基地

戦後の北海道開発

太平洋戦争の敗戦により、日本はすべての植民地を失い、六六〇万人以上にのぽる海外からの引揚者・復員軍人などを迎え入れると共に、北海道は、食料自給・増産という日本再建のための国家的使命を背負うこととなった。

戦後の北海道総合開発は、一九四〇(昭和十五)年の北海道総合計画、第二期拓殖計画と一部重複する形で実施された緊急開拓計画、あるいは一九四八年の北海道総合開発計画につづくものと考えられる。

北海道開発を強力に推し進めるためにも、しかるべき組織の確立と立法の制定が急がれた。

第三次吉田茂内閣の下、右記への対応として内閣に北海道総合開発審議会の設置が閣議決定された。

一九五〇(昭和二十五)年五月、北海道開発法が公布され、同年六月に北海道開発庁が設けられ、さらには同年七月、事業実施機関としての北海道開発局が発足したのである。

豊富な未開発資源と宏大な地域の開発が経済自立の問題、人口解決の問題、そして国民の志気を鼓舞するものという観点から北海道総合開発計画が立案されることとなる。

第一期北海道総合開発計画は五ヵ年ずつ、一〇年一区切りで一九五二年からスタートした。

石狩川水系、十勝川水系整備の計画立案、桂沢(かつらざわ)ダムの着手、足寄(あしよろ)、糠平(ぬかびら)の水力発電所の完成など見るべきものがあった。

また篠津(しのつ)原野の泥炭地開発、根釧原野のパイロットファーム事業着手など、わが国でも代表的な大規模農業地の開発がスタートした。

農業の近代化

昭和三十年代は高度経済成長の始動時期でもあったが、農業開発事業が完成し、苫小牧港の石炭埠頭が完成するなど、産業振興の基礎が形づくられ、開発計画のさらなる拡充強化、飛躍的発展が展望されるようになる(『北海道開発庁五十年史』)。

食糧増産を目標の一つに掲げる開発計画にあって、一九六一年の「農業基本法」の制定を契機に、農業構造改善事業がすすめられ、いわゆる農業の近代化が進行していく。

表15のように、北海道農業の全国的地位を見てみれば、耕地面積の増加と経営規模の拡大、主業農家率の高さなどが確認され、国の食料供給基地的様相を呈するようになる。

稲作を例にとれば、戦後のたび重なる冷害を何度も克服し、食管制度の維持による有利性もはたらき、試験研究機関と農家の連携による品種改良、育苗技術の向上、除草剤の利用と新除草機の考案、さらに動力耕耘機の導入・普及が稲作技術を飛躍的に発展させた(『新北海道史』第六巻)。

稲作が全国一の作付面積と収穫量を誇っているのは、こうした北海道独自の技術発展と総合計画における土地改良事業の果たした役割が大きい。

しかし、一九六九(昭和四十四)年からの自主流通米制や米の生産調整、いわゆる減反政策や、一九九三(平成五)年のウルグァイラウンドによる米の自由化の問題など北海道農業の未来は決して明るいものだけではない。

第六期北海道総合開発計画(平成十~十九年度)においては、地球規模に視点を置いた食料基地の実現を目標に掲げ、環境問題も視野に入れた二十一世紀という新たな世紀に対応したより低コスト高品質な農産物の供給を可能にする農業経営を目指している(『北海道開発庁五十年史』)。

|

|

石炭産業の盛衰

戦後唯一、自給可能な石炭産業は、主要なエネルギー産業として日本経済再建の担い手となった。

石炭の増産が強要され、様々な運動が展開されると共に、炭鉱での労働者に積極的な優遇措置も講じられ、石炭生産量は急速に上昇した。

しかし、昭和三十年代に始まる、石炭から石油への「エネルギー革命」のあおりも受け、百数十あった炭鉱は、一九六六(昭和四十一)年の生産量ピークを境に、十数坑に激減、その後も減少を続けた。

石狩炭田を有する、夕張(ゆうばり)・三笠(みかさ)・美唄(びばい)・芦別(あしべつ)といった都市は人口流出が続き、閉山の嵐が吹き荒れた。 |

図44 1917年頃の夕張炭鉱

|

行政は相次いで石炭対策関連法を制定、需給規模の設定や借入金の債務肩代りなどをすすめ企業経営の合理化を図ったりした(『新北海道史』第六巻)。

その後も石炭不況や合理化・災害などにより閉山は止まらなかった。

昭和六十二年度より実施された第八次石炭政策において国内炭の生産を縮小し、またこれに伴う地域対策・雇用に及ぼす影響の緩和も図られたが、平成十年度には、道内炭鉱は釧路市の太平洋炭鉱のみとなった(『北海道開発庁五十年史』)が、これも昨年閉山した。

一八九一(明治二十四)年以来、炭鉱の街として栄えてきた夕張は一時大小二四の鉱山、人口一二万を数えたが、現在は石炭博物館・炭鉱生活館など炭鉱の歴史をテーマにした観光の街としてその転換を図っている。

2 過疎と過密をつなぐ道 top

戦後の開発計画

北海道総合開発第一次五ヵ年計画において、道路網の整備は開発の根幹をなすものと位置づけられ、輸送の動脈となる主要幹線と産業開発道路の整備を重点に、一九五二(昭和二十七)年の新道路法の施行、一九五四年の道路整備五ヵ年計画の策定と相俟って、北海道の道路事業が推進されていった。

実績から見れば、第二期拓殖計画来の約四万二九二八キロに比べれば、第二次五ヵ年計画初年度には五万二五七一キロと約一万キロも伸長している。

またこの時期には、国道三六号線(札幌-室蘭間)が、総工費約八億七〇〇〇万円を費やし、質量とも前例のない形で完成している。

札幌-小樽間の改良舗装工事も行われ、札幌ー小樽間を従来の自動車所要時間を約三〇分も短縮し、大きな効果をあげた(『新北海道史』第六巻)。

一九六三(昭和三十八)年から始まる第二期総合開発計画は、北海道自体の経済伸長、産業構造の高度化をもたらしたが、同時に過疎過密という地域の分極化という問題を生じせしめるようになった札幌の一極集中はその顕現化しか事象の一つである。

第三期総合開発計画(一九七一年~)は、このような地域問題を解決し、国土の利用を経済社会の発展に即してもっと合理的に再編成していくという観点から立案された。

新交通体系の整備の確立を目指し、高速自動車道、または青函トンネル、新幹線構想が声高に唱えられるのがこの時期である。

高速道路の建設

一九七一(昭和四十六)年十二月、北海道初の高速自動車道として札幌-千歳間二三キロが暫定二車線でスタートした。

翌年九月には四車線で本格始動している。小樽-札幌間二四キロは、国道五号線の有料バイパスとして建設されたあと、一九七三年四月に高速自動車道に組み込まれた。

その後も区間は順調な伸びを見せ、一九七八年までに基本計画区間が五六八キロ、供用を含む整備計画区画は二九二キロとなった(『北海道道路史』Ⅰ行政・計画編)。

|

図45 北海道の高規格幹線道路網図

(『北海道開発レポート2000』より)

北海道における高速道路は、広大な地域の均衡ある発展を促進する上からもきわめて重要であると考えられ、高規格幹線道路カバー圏とそれ以外の圏域との活性化度合には顕著な差が認められ、緊縮財政、公共事業の見直しが叫ばれる中でも、最重点課題として取組まれている(図45)。 |

図46 北海道の道の駅(『北海道の道の駅』より)

|

一九九九(平成十二年十一)月の第三十二回国土開発幹線自動車道建設審議会において、北海道横断自動車道余市-小樽間の整備計画策定が認可され、整備計画区間は、北海道縦貫自動車道七飯(ななえ)-名寄(なよろ)間、北海道横断自動車道余市-札幌間、千歳-釧路間および本別-北見間とされた。

二〇〇〇年七月現在、縦貫道(長万部-旭川鷹栖(たかす)間三一九キロ)、横断道(小樽-札幌間三八キロ、清水-池田間五一キロ、千歳-夕張間四二キロ)合わせて四五〇キロが供用中である(北海道開発庁編『北海道開発レポート二〇〇〇』)。

さて、二十一世紀を迎えた今日、モーグリ・ゼーションの進行する中で、車と人が共存できる道路環境整備も現代的な課題である。

速度や効率のみを重視した道路づくりから、運転者、歩行者の安全や休憩、景観などに配慮した道づくりが模索されている。

こうした観点から生まれたのが「道の駅」である。

市町村を結ぶ一般道路上に、休憩、案内情報などの施設を計画的に配置していこうとする官民提携のプロジェクトで、全国的には一九九三年四月に、北海道では発足当時一四駅であったが、二〇〇一年四月現在では七〇駅に増えている(図46)。

人と物を通過させる空間であった道路に、人が集まる「たまり場」的空間を設けようという、新しい視点にたった道路整備である。

清潔なトイレ、ゆとりのある駐車場、そして地域の観光や特産物を提供する。

道の駅はそんなパーキングオアシス的な施設なのである(『北海道道の駅』)。

3 青函の街道 top

青函トンネルの構想

青函連絡船はかって北海道と本州を結ぶ大動脈であり、戦時中、米軍の空襲による壊滅的な被害が、この海路を分断したことは前述した。

一九四六(昭和二十一)年五月、新造の車両渡船第一二青函丸が就航、七月に石狩丸が就航した。

三月から米海軍から貸与されていたLST(上陸用舟艇)二隻を加え、一月一二往復の運航が確保されることとなった(田中和夫『北海道の鉄道』)。

青函航路の復活である。

ところで、青函トンネルの計画が国鉄によって最初に取上げられたのは一九三九(昭和十四)年に遡るが、太平洋戦争の激化により机上の計画に終ってしまった。

しかし青函トンネルの建設構想は最も早いもので一九二三(大正十二)年に、すでに確認できる。

阿部寛治『大函館論』である。阿部はその中で、

「唯其事業の容易ならざるは決して一朝一夕の事にあらざる可きも、関門海峡の海底鉄道は漸く着手せられんとしつつある際、函館~大澗間(まま)の海底鉄道の如き距離に於て、多少の相違こそあれ、決して無謀の挙にあらざる事、余の信じて疑はざる處なり」と著述している(福島町『津軽海峡・青函トンネル工事の歩み』)。

こうして見ると北海道と本州をトンネルによって地続きにするという構想は戦前から存在し、やはり国策としての北海道開発という視点抜きでは語れないであろう。

トンネルのルート調書は、一九四六(昭和二十一)年秋、終戦後ただちに運輸省の土木技術スタッフらによって関係地域全般の地質調査が行われていた。

青函トンネル構想は、北海道総合開発計画と相俟って、北海道開発の起爆剤と考えられた。

つまり北海道開発がわが国の経済発展における重要な地位を占め、これを促進するには本州間の輸送力を増強し速度の向上を図り、天候に左右されることのない確実な輸送ルートを確保することが最大の使命であると位置づけられたのである(日本鉄道建設公団札幌支社『鉄道新線建設工事誌』)。

一九四九(昭和二十四)年六月、公共企業体(公社)としての日本国有鉄道が発足、海底トンネルの調査は一時中断されていたが、政府内でも国策として北海道総合開発が議論されるようになり、一九五三年八月一日、「青森県三厩から渡島半島福島にいたる鉄道」として、鉄道建設審議会における鉄道敷設法に予定線として編入されることとなった。

翌五四年一月九日、現地で青函トンネル工事の起工式が挙行され地質調査のための陸上ボーリングが開始された(『北海道鉄道百年史』下巻)。

同年九月二十六日、北海道全域を襲った台風一五号は、特に道南で猛威を振い、青函連絡船洞爺丸ほか四隻を沈没させ、約一四〇〇名の犠牲者を出した。

この被害が、世論の急激な高まりを喚起し、トンネル建設に拍車をかけた。

翌五五年二月、国鉄総裁による「津軽海峡連絡隧道技術調査委員会」が設置され、トンネル掘削の工期・工費および技帳面などについての本格的な検討・研究審議が進められ、一九五六年五月、委員会は「海峡の海底隧道は掘削可能であり、工期は一〇年以内、工費は六〇〇億円程度」との結論を出した。

トンネル工事

一九六三(昭和三十八)年二月、北海道側で調査坑の着工式が行われ、図上研究がいよいよ現実化することとなった。

翌六四年三月には日本鉄道建設公団が発足、これ以前同年一月二十六日には福島町吉岡において、一九六五年八月十五日には三厩村竜飛(たっぴ)において、それぞれ斜坑の起工式が挙行され、トンネル掘削工事が着手された(『津軽海峡・青函トンネル工事の歩み』)。

工事は海底深部の断層と出水に悩まされながら、一九八五(昭和六十)年三月十日、青函トンネル本坑が開通した。

全長約五三キロ、海底部分二三・三キロという世界最長の海底トンネルが出現した。

二四年の歳月と六八九〇億円の建設費をかけ、北海道と本州がはじめて陸の交通機関で結ばれることとなった。

一九八八年三月十三日、津軽海峡線の開業である。

旅客一五往復、貨物二〇往復が運行。また世界初の海底駅として吉岡海底・竜飛海底の二駅が設けられ、快速列車「海峡」号の一部が停車している。

この青函トンネル効果で、一九九〇(平成二)年の決算では、JR民営化後、初の黒字を算出したが、ブームの沈静化にともない、運賃収入額は減額の一途を辿っている(『北海道年鑑』)。

こうした時勢を受け近年JRでは、人気アニメ・ドラえもんのキャラクターを車両の外装に採用したり、いわゆる「お座敷列車」なる広い着座スペースを用意するなど利用客アップのための営業努力を惜しんでいない。

新幹線誘致運動

一九六九(昭和四十四)年五月、新全国総合開発計画が閣議決定され、この中で新幹線鉄道網が採決、北は北海道から南は九州まで国土全域、路線延長七二〇〇キロの整備計画が想定された。

北海道関係の路線は、盛岡市から札幌市まで、札幌市から釧路市まで、そして札幌市から稚内市までの三ルートであった。

一九七〇年に全国新幹線整備法が制定され一九七二年には一七の基本計画路線が決定した。

北海道においては、早くも一九六九年十二月に地方自治体、北海道商工会議所連合会、北海道経営者協会等が糾合し、知事を会長とした北海道新幹線建設促進期成会が結成され、運動を展開していた。

一九七二年七月より、国鉄と鉄道建設公団の路線調査が開始されたが、青函トンネルを出て、長万部町までは現在の函館本線に沿ったルートが確実視されたが、札幌までのルートは次の三線が議論されることとなった。

①函館本線沿いの日本海ルート、②室蘭本線及び千歳沿線沿いの太平洋ルート、③長万部町と札幌市を最短距離で結ぶ、中山峠経由の中央ルートである。

こうしたルート決定問題は、予定される沿線の自治体を巻き込む形で、誘致合戦が繰り広げられるという政治問題にまで発展した。

①においては、後志(しりべし)管内の二〇市町村が「後小樽縦貫北海道新幹線建設促進期成会」(会長小樽市長)を結成し、太平洋ルートより距離にして七〇キロ、所要時間は二〇分短縮できると名乗をあげた。

②においては、胆振(いぶり)・日高・石狩管内の二七市町村が「太平洋岸回り北海道新幹線鉄道建設促進期成会」(会長室蘭市長)として、苫小牧・室蘭の工業地帯、千歳空港・登別の観光地帯を外れて、何の新幹線かと反発した。

③においては、倶知安町・京極町など羊蹄山麓の七町村が「北海道新幹線誘致山ろく期成会」(会長倶知安町長)を成立させ、最短ルートを強調した。

一九七三年十月十七日、調査団の報告書が旧運輸大臣に提出されたが、ルート選定について、室蘭・苫小牧ルート、小樽ルート二線に限定比較し、選定の経緯を述べている。

地質や雪害対策、在来線とのアクセスの問題などさまざまな観点から総合的に検討した結果、距離で六五キロ、時間では二〇分短く、しかも約八〇〇億円工事費が安いとされた小樽ルートが選定されることとなった(『北海道鉄道百年史』下巻)。

さて、整備新幹線は最高速度時速二六〇キロで計画されたが、JR西日本の五〇〇系が一九九七年春から時速三〇〇キロ運転を始めており、JR各社ともいずれは時速三五〇キロを今後の最高速度として試験走行を行っている。

もしこれが現実化し、東京-札幌間に適用されれば三時間四〇分で走ることができると試算された。

さらに同間航空機利用客の七五%が新幹線利用に切り替わることも見込まれ、従来、ほとんど利用されないと考えられた北海道新幹線だが、時速三〇〇キロ運転であっても四時間三〇分未満で結ばれ、それなりの利用が想像される(『どうなる新幹線鉄道計画』東日本最新版)。

一九九八年一月、政府与党の検討委員会の検討結果に基づき、新青森-札幌間の九つの駅とルートが公表され、新函館駅構想調査も開始、同年十月には環境影響評価に基づくアセスにも着手されている。

国家的財産である青函トンネルの一層の利用を図る意味でも北海道新幹線の早期着工が期待されている(『北海道開発レポート二〇〇〇』)。

ただし公共事業の見直しが叫ばれる昨今、この北海道新幹線構想も当然対象となり得るであろう。

何が北海道の将来において大事なことなのか、道民が一人一人歴史に学びつつ、厳しくかつ広い視野をもって問題に取組む姿勢が試されるであろう。

それが地域の活性化につながると信じるからである。 |

図47 青函トンネルの利用状況

(『北海道開発レポート2000』より)

|

top

****************************************

|