|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(前半 後半) Ⅲ章(前半 後半) 付録

Ⅲ章 北海道の文化風土(前半)

一 文化風土としての“さいはて”

top

1 南端の風土 開港地函館に交錯した文化

函館の開港とキリスト教

函館に生まれた評論家亀井勝一郎は故郷の思い出を綴った文章の中に、次のような一節がある。

図50 ローマカトリック元町教会 |

図51 ハリストス正教会 |

私の家のすぐ隣りは、フランスの神父のいるローマカソリック教会堂である。

その隣りは、ロシア系のハリストス正教会である。

この二つの会堂は、夫々高さ五十メートルほどの塔をもっているので、船で港へ入るとすぐ目につく。

ハリストス正教会の前には、イギリス系の聖公会があり、やや坂を下ったところにはアメリカ系のメソジスト教会がある。

私の家は浄土真宗だが、菩提寺たる東本願寺は、坂道をへだててわが家の門前にある。

また同じ町内の小高いところには、この港町の守護神である船魂(ふなだま)神社が祭られ、そこから一直線に下ったところには、中国領事館があって、ここは道教の廟堂を兼ねていた。

要するに世界中の宗教が私の家を中心に集っていたようなもので、私は幼少年時代を、これら教会や寺院を遊び場として過したのである。

幼い私は宗教的コスモポリタンであった。(『東海の小島の思い出』) |

図49 亀井勝一郎

|

|

「宗教的コスモポリタン」亀井を生んだ歴史的背景は、幕末の函館開港である。

亀井のいう「フランスの神父のいるローマカソリック教会堂」と「ロシア系のハリストス正教会」はその起源を幕末にさかのぼる。

一八五八(安政五)年の通商条約締結によって外国貿易港となって以来、函館へのキリスト教宗教者の渡来は本格化した。

一八五八年のロシア領事プシケピッチの着任に際し、領事館付きの司祭イワン・マアホフが着任し、一八六〇(万延元)年、領事館に隣接した現在地に聖堂が建設された。

そして一八六一(文久元)年には日本のロシア正教会史に大きな足跡を残したニコライが来日し、二年間の一時帰国をはさんで一八七二(明治五)年の上京まで函館を布教の本拠地とした。

またカトリック教会も、通商条約締結後に日本布教を本格化させ、横浜・長崎と共に布教の拠点とされた函館には、一八五九年、パリ外国宣教会のメルメ・デ・カションが派遣された。 |

図52 ニコライ |

図53 新島襄 |

図54 沢辺琢磨(山本数馬) |

ニコライの函館滞在は約一〇年、メルメのそれは約四年であるが、その間の彼らの動向を瞥見(べっけん=一見)しただけでも、新開港地函館に交錯した外来諸文化の様相と、そこに混在した在来文化との接触によって生起した多様な現象をみとめることができる。

例えば、同志社の創設者新島襄(にいじまじょう)は元治元(一八六四)年、一年間の函館遊学のために江戸から箱館へ渡航し、英学修業を志していた新島は、ニコライを紹介された。

新島の『函楯(はこだて)紀行』には、ロシア士官から英語を学ぶかたわら、ニコライと共に『古事記』講読を始めたことなどが記されている。

約一ヵ月を函館ですごした新島は、国禁を犯して海外渡航をくわだてる。

この新島の海外脱出を支援した人の一人に沢辺琢磨(さわべたくま)がいた。

土佐藩士であった沢辺は本名を山本数馬(かずま)といい、坂本龍馬の従兄弟(いとこ)にあたる。

若くして江戸へ剣術修行に出たが、江戸を離れて函館へ流寓、神明社宮司の養子に迎えられ沢辺を名乗った。

強い攘夷思想の持ち主であったという沢辺を新島は「予此人の非常なるを察し、礼譲を止め、旧知己の如く世間の事を談ぜり」と記しているが、変革の時代の中で、自らの志を貫こうとする意志を両者は互いに感じたのであろう。

そして開港地として海外の人と文化が直接に流入する函館の環境は、新島と沢辺の行動に大きな影響を与えた。

英学を志す新島は、海外へ開いた窓口函館からアメリカへと渡航する。

他方、その後の沢辺の生涯を決定づけたのはニコライとの出会いであった。

新島の海外渡航以前からロシア領事館で剣術指南をしていた沢辺はニコライの存在を知るようになる。

宮司にして攘夷論者であった彼はニコライに強い敵意を抱いた。

しかし斬りかからんばかりに訪れた沢辺に、ニコライは正教の教義を理解したうえで正邪を判断すべきことを説く。

やがて沢辺は信仰に深く心を傾け、一八六八年、日本における正教最初の受洗者の一人となった。

函館という開港地で交錯する諸文化の接触・摩擦・受容あるいは変容といった過程が、沢辺という一人の人間のうちに体現されたのであった。

一方、北海道におけるカトリックの本格的な布教は、メルメの函館着任に始まった。

メルメ滞在の四年間で信者を得ることはできなかったが、彼は琉球に滞在して日本語を学び、日仏修好通商条約締結時には通訳をつとめるなど日本語に長けていたことから、函館では役人や民衆から好意的に接せられたという。

しかし前述の沢辺の例に見るように、函館でも外国人を排除、襲撃しようとする動きはあり、メルメ自身の身辺に危険が及ぶこともあったという。

キリスト教の禁教と異邦人への警戒感という、メルメにとっては困難な状況が存在していたが、異文化の流入を目の当たりにして、これに接し受容しようとする関心が存在していたことも一方の事実であった。

メルメの函館滞在の意義の一つとして、フランス語教育への貢献をあげることができる。

函館でメルメと接しフランス語を学んだ人物の中には、幕末外交に大きな役割を果たした栗本鋤雲(じょううん)がいる。

後に外国奉行となる栗本が、函館で言語ばかりでなく欧米の制度や文化についての認識を深めたことは、当時の函館に、近代化を迎えようとする社会が必要とした要素を醸成する環境があったことを示す事例の一つといえよう。 |

図55 栗本鋤雲

|

プロテスタント系諸派の伝道

プロテスタント系諸派の函館での伝道活動は、一八七三(明治六)年の禁教高札撤去以後のことである。

そのうち「イギリス系の聖公会」と「アメリカ系のメソジスト教会」は、ともに一八七四年に函館での活動を始めた。

イギリス聖公会ではW・デニングが函館に着任し布教が開始されたが、北海道における聖公会の活動では、一八七七年に函館に着任したJ・バチェラーの事績など、アイヌへの伝道に顕著なものがあったとされている。

聖公会は一八八八年以来道内各地にアイヌ学校を設けたが、函館のアイヌ学校は一八九二(明治二十五)年にネトルシップによって設立され、アイヌへの教化にあたった。

また函館ではアイヌの伝道者養成もおこなわれ、知里幸恵(ちりゆきえ)の母金成(きんなり)ナミと、その姉で幸恵が少女時代に旭川で共に暮らしたマツの姉妹もここで学んでいる。

またメソジスト教会は、前年結婚したばかりのM・C・ハリスと夫人の函館着任によって北海道での活動が始まった。

夫人の病気のためハリス夫妻は四年ほどで函館を離れたが、この間一八七七年にはクラークの依頼によって、いわゆる札幌バンドの人々に洗礼を授けている。

夫妻はともに日本文化と日本人に深く溶け込み理解を示したことでも知られている。

夫人のF・B・ハリスは女性教育の振興に力を尽くした人であり、一八八二年に、北海道最初の私立女子中学として函館に遺愛(いあい)女学校を設立した。

この年夫妻は帰国したが、まもなくアメリカでは西海岸を中心に日本人移民に対する排斥(はいせき)運動が高まった。

ハリス夫妻は排斥運動の緩和に尽力し「在米日本人の父母」と讃えられた。

一九〇四年に再び来日したM・C・ハリスは、以後日本と朝鮮の監督として夫人と共に生涯を東京でおくり、一九二一(大正十)年に没した。

函館の教会はその年の大火の被害に遭い焼失したが、一九三〇(昭和五)年に新たな教会が「ハリス監督記念礼拝堂」と名付けられて完成し、現在にいたっている。

在来宗教の近代

近代の訪れと共に北海道にやって来たキリスト教諸宗派の活動の出発点は函館であった。

一方、蝦夷地、北海道において道南の神社・仏寺は古い歴史をもつものが多かったが、これら在来宗教にとっても、函館は近代初期の北海道において重要な都市となった。

亀井の身近に存在した船魂神社は、一二二五(保延元)年創建という北海道最古の神社の伝承をもち、源義経が津軽海峡で暴風雨に遭った際、船魂の大神の神助によって函館に無事上陸し船魂神社に詣でたという、いわゆる義経伝説の一つにも登場する。

近世の史料には観音堂と記されており、近世北海道の多くの宗教施設がそうであったように、豊漁や航海の安全を祈願して設けられたものであったことが「船魂神社」の名からもうかがえる。

また「菩提寺たる東本願寺」も近世以来の歴史をもち、一八五八(安政五)年には東本願寺掛所箱館御坊浄玄(じょうげん)寺となり、一八七六年には函館別院と改称して蝦夷地における宗派の拠点となった。

東本願寺は、一八五八年以来、函館近郊の桔梗野(ききょうの)の開拓事業に着手し、さらに一八六九(明治二)年の政府への願書提出に始まる北海道開拓事業へ乗出して、札幌-伊達間のいわゆる本願寺街道の開削事業などを推進した。

また一八七七(明治十)年には函館別院によって、仏寺の開教が遅れていた東海岸への開教調査がなされたが、『東本願寺北海道開教百年史』によれば、これは聖公会のアイヌ伝道を意識してのものであったという。

このように、東本願寺はじめ仏教界は北海道開拓という政策に、開教という形をとって関わっていった。

明治初期の廃仏毀釈(はいぶつきしゃ)の潮流の中で、仏教界は北海道の開拓と住民の定着にその存在意義を示そうとしたのであった。

また、近代の函館の歴史を見た時に、大きな苦難となっているのがたび重なる大火である。

一八七九(明治十二)年の大火では多くの大寺院が類焼して移転を余儀なくされ、東本願寺は現在地に再建された。

しかし亀井が生まれた年である一九〇七年の大火で、前述の四つのキリスト教諸宗派の教会とともに、東本願寺も再び焼失した。

再建にあたり東本願寺は当時例のない鉄筋コンクリート造りの本堂を建築し、一九一五(大正四)年に完成をみた。

今も健在なこの建築には、新たな文化の受容と大火に翻弄された歴史という近代函館の一側面が象徴されているのである。

貿易港函館と中国

草創期の函館貿易における主要な輸出品は、昆布をはじめとする海産物であり、その多くは史国へ輸出されていた。

函館での居留中国人商人による貿易は慶応期(一八六五~六八)以降、非条約締結国民であったため欧米商人の雇用者の立場をかりて本格化する。

以後明治期を通じ函館では、上海を中心とする対中国向けの昆布輸出が、居留中国商人の主導で行われた。

彼ら海産物商は、一八八〇年頃には同徳堂という組織を結成し、この同徳堂がおかれた場所に一九一〇(明治四十三)年、函館中華会館が新築され現在にいたっている。

ここに祀られている関帝廟は、明治三十年代に上海より分霊を受けたものといい、居留中国人たちによる信仰が維持されてきた。 |

図57 函館中華会館

|

同様の組織・施設が横浜・長崎にも見られるように、「道教の廟堂」は函館の開港地としての特質と、海産物を中心とした近代初期の函館貿易がもたらした文化であった。

さらに北海道における産業や経済の発達史をみた時、中国社会とのかかわりもまた見逃すことのできない要素の一つとなっていたことを示しているのである。

宗教と国家――接触・変容・摩擦

開港地函館は、宗教をはじめとする外来諸文化が流入・混在する場であったが、亀井も諸宗教・宗派を国名を冠(かん)してあげているように、流入してきた文化は、国家の枠組みというレンズを通してとらえられてもいた。

同時にそこには「日本」という国家意識の形成と強化が並行した。

一八七二(明治五)年、政府は大教院を設置し、神官・僧侶を教導職として仏教界も取込む体制へと国民教化政策を転換させ、各府県に設置した中教院が地域の教化を担うこととなった。

キリスト教伝道の拠点であり、西欧文化との接点である函館は、北海道における国民教化政策の重点に位置づけられ、一八七三年の中教院設置と共に、函館の神道界・仏教界による教導体制が組織化された。

神官・僧侶を教導職とする国民教化体制は一八八四年に廃止されたが、函館では、日露戦争期におけるロシア正教への敵視、また大正期には招魂(しょうこん)社参拝をめぐるカトリック教会のベルリオーズの国家神道批判など、諸宗教・宗派が混在する環境に、国家という枠組みが作用して生起した摩擦も顕在化した。

亀井が語る函館の諸宗教・宗派混在の状況は、開港地という環境を与えられた函館の近代の縮図であった。

諸文化の接触とそれに伴う受容・変容・摩擦の過程が、近代函館の文化の基層を形成したのであった。

2 北端の風土 稚内という境界と通過点

top

北へ向かう鉄道と航路

花巻農学校の教師でおっと宮沢賢治は、一九二三(大正十二)年八月、樺太(からふと=サハリン)へ旅をした。

この旅の目的は、彼の教え子二名の就職の依頼のため、当時大泊の王子製紙樺太分社にいた宮沢の同席生を訪ねることであったという。

七月三十一日に花巻を発ち、青函連絡船で津軽海峡を渡り北海道へ、そして列車で北上し、稚内から樺太へ向かう稚泊連絡船に乗船して稚内を発ったのは八月二日の夜であった。

出立から帰着に至るまでの一三日間、この旅の間の詩は一〇編ほど残されているが、一九二三年八月二日の日付がある「宗谷挽歌(ばんか)」には、稚泊(ちはく)連絡船が稚内を出港するまさにその時の情景と心象が叙述されている。

この作品は、末尾に近い部分で幾枚かの原稿が失われているが、次のような書き出しで始まる。 |

図58 宮沢賢治

|

こんな誰も居ない夜の甲板で/雨さへ少し降ってゐるし、/

海峡を越えて行かうとしたら、/漆黒(しっこく)の闇のうつくしさ。/

私が波に落ち或ひは空に擲(な)げられることがないだらうか。/

それはないやうな因果連鎖になってゐる。/けれどももしとし子が夜過ぎて/

どこからか私を呼んだなら/私はもちろん落ちて行く。/

とし子が私を呼ぶといふことはない/呼ぶ必要のないとこに居る。/

もしそれがさうでなかったら/あんなひかる立派なひだのある/

紫いろのうすものを着て/まっすぐにのぽって行ったのに。/

もしそれがさうでなかったら/どうして私が一緒に行ってやらないだらう。 |

あるいは自分を呼ぶのでは、と繰り返し想起している「とし子」は、前年に他界した宮沢の妹トシのことである。

彼女の死後、傷心の宮沢はしばらく詩作から遠ざかっていたが、この旅以後、創作を再開した。

宮沢のこの詩とこの旅を手がかりに、北海道の北端稚内がおかれていた位置を、大正期を中心に概観してみたい。

『殖民広報』第四一号(一九〇七年十一月)に掲載された「稚内市街の状況」によれば、稚内は明治二十年代以後、行政機関などが宗谷村から移転したことや、漁業の発達により、官公署、諸機関、金融機関等が立並ぶ市街地の形成がすすみ、一九〇六年末の人口は四八〇〇人に達した。

しかし一方で未整備の道路施設、また小樽を起点とする航路ともに冬季の交通については、困難な状況が記されている。

そして当時の稚内が、「然(しか)れども同港は北見海岸の要港にして樺太と一葦帯水(いちいたいすい)の近さに在り又支庁、警察署、並びに各金融機関等の設けある為(た)め同地に往来するもの少なからず随(したがい)て市況に影響を与ふるものありと雖(いえど)も是等(これら)は以て同市街を維持するに足らす」といった状況で、都市を支える産業や社会基盤が未熟であることが懸念されている。

そのうえでこの記事は、「若し夫れ不漁にして猶(なお)数年間継続することあらは不況更に其甚しきを加うるものあらん故に同地方一般の意向は天北鉄道線の開通を得て之か回復を希望するものゝ如し」と結ばれている。

また稚内は、日露戦争によって日本領となった南樺太に向き合う位置にあったが、樺太への航路は、依然小樽を起点として運航されていた。

このように明治後半期には、樺太という対岸の存在を背景に、交通機関の整備が稚内の都市機能とその発展を左右する要因として認識され、特に北端への鉄道の延伸を望む声が高まっていたのである。

その鉄道は一九〇三(明治三十六)年に名寄まで北上したものの、日露戦争後の不況もあって建設はすすまなかった。

しかし一九〇九年以降徐々に延長され、音威子府(おといねっぷ)からは旧天北線(一九八九年廃止)経由で、一九三二(大正十一)年、稚内に到達した。

そして鉄道開通の見通しにより、樺太への連絡航路開設を求める動きが現実的な要望として急速に高まった。

鉄道開通前年の一九二一年以降、北海道側、樺太側双方から請願・陳情が重ねられた結果、稚泊連絡船の運航は、一九二三年五月一日、樺太側の大泊を出港して稚内に向かった連絡船壱岐丸によって始まった。

宮沢が乗船したのはこの年八月二日、開設間もない頃のことだったのである。

一方、重要性を指摘され、地元での要望も強かった築港建設は、一九二〇年にようやく着工をむかえた。

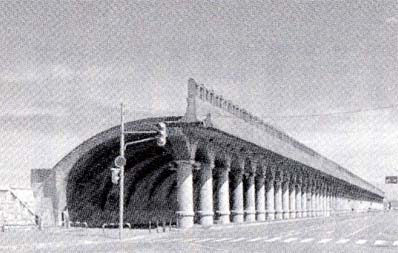

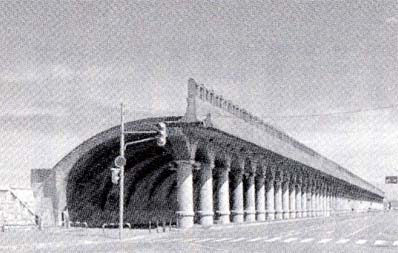

そして一九二七(昭和二)年に始まった二期工事においては、さらに港湾機能の拡充がはかられ、その中で、独特の景観を稚内港に与えることになった円蓋(えんがい)防波堤の建設が行われた。

この施設は北防波堤基部の繋船岸壁に沿って、延長四二四メートルにわたるドーム型の屋根を設けて波浪を防ぎ、ここに接岸する船舶の繋留・乗降・荷役機能を向上させるものであった。

また円蓋の内側に敷設された鉄道は稚泊連絡船と直結した。

今日も残るこの円蓋防波堤は、樺太渡航拠点としての稚内港の歴史を象徴する施設となっている。 |

図59 稚内港北防波堤ドーム

|

さきに引いた『殖民広報』の記事にあった地元の要望は、大正末のこの時期に一応の実現をみた。

そして交通機関の整備は稚内の都市機能に変化をもたらすこととなった。

一九二〇(大正九)年以降、一万二〇〇〇~一万三〇〇〇人で推移していた稚内町の人口は、一九二三年には前年を約三〇〇〇人上回る一万六八六三人に達した。

さらに鉄道開通・稚泊連絡船就航の前後で職業別人口の変化を比較すると、商業・交通業・公務自由業・家事使用人に分類される人口の割合が大きく増加している。

このことは稚内の都市機能に樺太への渡航拠点としての特質が大きく反映するようになったことを示しているといえよう。

「宗谷挽歌」のなかの稚内 宮沢の「宗谷挽歌」に陸上の情景はあらわれない。

深夜の稚内を出港し、「漆黒の闇」の中にあった市街をみて、「稚内の電燈は一列とまり」「稚内のまちの灯は移動をはじめ」と街の灯を叙述するのみである。

この電灯を稚内にもたらしたのは、声問(こえとい)の秋田木材工場の自家発電であった。

稚内市街へはこの発電施設から一九一四年以来、夜間の電力供給が行われていた。

北海道においては工業用発電を端緒とする電力供給が各地でみられたが、そうした事業の中で稚内にも電灯がもたらされた。

市民生活の近代化の面でも大正期は稚内の画期であった。

また、「宗谷挽歌」の原稿が欠落する直前の部分には、宮沢と船長かと思われる人物との会話風の叙述がある。

「あすこに見えますのは燈台ですか。」/「いいえ、あれは発火信号です。」/「さうですか。」/

うしろの方には軍艦も居ますがね、/あちこち挨拶して出るとこです。」/「あんなに終始つけて置かないのは、

〔この後、原稿数枚なし〕 |

この会話がさらに続いていたのであれば、この時期の稚内・樺太の人々の生活や、就航間もない稚泊連絡船の様子などが叙述されていたのかもしれない。

それでもここに記された「軍艦」は、日本の北端が間近にしていた緊張を暗示する。

大正後半期は、一九一八年のシベリア出兵、一九二〇年の尼港(にこう、ニコライエフス)事件と、アジアの東端で境を接する日露・日ソの緊張関係がつづいた時期である。

欧米諸国の批判をうけ、一九二二年に日本は沿海州から撤兵したものの、宮沢が樺太に渡った一九二三年は、依然、北樺太の保障占領を背景として日ソ交渉が継続されていた時期でもあった。

深夜の船上で宮沢は、自分とは別の世界へ行った妹を想起していた。

それはこれから渡る稚内の対岸に、異なる世界を思い描いてのことであったのか。

あるいは海峡という場に境界性を感じてのことであろうか。

国家にとっても稚内をめぐる地域は境界であり、異なる世界との接点であった。

そしてその境界や接点は、国家や政治の都合によって幾たびかの転変を重ねた。

近代稚内の歴史は、樺太という対岸の存在を背景とした境界・接点として、あるいは通過点としての性格を帯びながら展開したのであった。

3 東端の風土 明治期根室の都市文化

top

『北友』と『根室新聞』

開拓使時代に支庁が設置された根室は、漁業を主体とした諸産業の成長に伴い、明治初年においては道東地域で随一の、都市としての機能と人口を有する政治・経済の拠点となっていた。

さらに開拓使廃止と函館・札幌・根室三県の設置により、一八八二(明治十五)年から一八八六年初頭までは県庁所在地として地方行政を担う機関が集中し、その人口は急速に増加していた。

根室県時代に県庁が印刷所を設置したことは、道東地域における印刷・出版事業の嚆矢となるが、まもなくその経営は佐々木総吉という人物に払い下げられた。 |

図60 根室県庁

|

一八八五年に根室で開催された北海道物産共進会を視察した函館県の官吏村尾元長の『根室紀行』には、次のような記述がある。

「活版所ハ鳴海町二丁目ニ在リ元県庁庶務課ノ管理ニ属セシカ近頃某ニ払下全ク民殷トナル家屋ハ甚(はなは)ダ広カラズ印刷器械活字等ハ別ニミルペキモノナシ然レ共伝聞ニ依レハ印行ハ漸次精巧ニシテ事務繁忙ノ景況ナリト云フ」。

この印刷所の経営がどの程度順調であったかは定かではないが、佐々木がその経営から手を引くにあたって、町内の有志がこれを買収し、一八八九(明治二十二)年に雑誌『北友』の発行がはじまった。

そしてこの『北友』は、翌年に『根室新聞』へと移行する。

根室ではこれ以前にも新聞の発行がなされたという記録もあり、北海道において新聞の発行がみられた都市としては、函館、札幌に次ぐものである。

この三都市はいずれも政治・経済の拠点として情報が集積したことと共に、開拓使や県庁が設置した印刷施設の存在が新聞の発行につながっており、明治前期の北海道における言論・出版も、開拓政策の中にその契機をもつ側面があった。

しかし一方で、憲法制定と帝国議会開設に前後するこの時期、北海道においては参政権の獲得、地方自治制度の確立、北海道議会の開設要求といった形で、函館・札幌・小樽などの都市部を中心に政治的運動が活発化していた。

こうした地域において新聞は、言論活動をリードする役割を果たすようになっていった。

根室における新聞の発行も、そうした世相を反映するものと捉えることができよう。

さらに根室においては、言論・出版という活字文化への関心にかかわるものとして、いま一つ注目すべき動きがあった。

それは新聞の発行に先立つ時期におこった、図書館の設立である。

図書館の開設

一八八五年、根室で共同根室文庫という図書館施設が開設された。

今日残されているこの文庫の規則には、その目的を「汎ク内外古今ノ書籍ヲ蒐集シ閲覧ノ便ニ供スルニアリ」とし、借覧の規則等を規定すると共に「文庫ノ同盟ハ根室市街ニ居住スルモノハ何人ヲ問ハス加盟スルヲ得ヘシ」とあって、これは北海道で最初の公共図書館としての機能を有する組織であったとされている。

また蔵書は、残存する目録や史料によれば、法律・経済・産業・技術・教育・文学等様々な分野にわたり、その数は一〇〇〇冊を大きく越えていたと考えられる。

文庫の同盟員(会員)は、同盟員氏名表などによれば百数十名にのぼるが、主唱者の堀貞享、村上幹當、渡逎長謙、原辰四郎の四名を含め、そこには県庁をはじめとする官公庁の官吏、関係者の名が多数みられ、根室県令湯地定基も、この文庫の発会にあたって選任された一二名の委員の一人となっていた。

また、文庫が設置されたのが県庁内の郡役所であったことなどからも、官立ではなかったとはいえ、共同根室文庫は県庁所在地という当時の根室がもつ官製都市としての一面を反映して、官の影響下で設立に至ったという側面をもつことがうかがえる。

当時の根室の官庁を中心とした社会にあった、書籍の文化的な価値を都市形成に必要な要索ととらえる意識がこの文庫の設立を促した。

根室の文化的伝統

しかしながら、根室という都市で育まれた文化的な基盤が共同根室文庫設立の背景にあることも、十分に考慮する必要がある。

たとえば、一八七六年開校と道内でも古い歴史をもつ根室の花咲学校には、書籍の借覧規則があったことが知られており、図書を公共利用する伝統が形成されつつあった状況の中にこの文庫を位置づけることも可能であろう。

また、同盟員の多くが官庁関係者ではあったものの、道東の経済拠点都市根室で事業を展開することに成功していた山縣勇三郎、柏谷亀五郎、そして柳田藤吉の息子豊といった、地元の名望家的な実業家や漁業家も同盟員に名を連ねている。

山縣や柏谷は、根室における学校の設立と経営にも深く関わった人物である。

また今日北海道立文書館に収蔵されている柳田家資料には、多くの書籍や新聞・雑誌が含まれている。

当時函館で発行されていた新聞の他地域での購読数で、根室の数字が大きかったことなどからも、道東地域における政治・経済の拠点となっていた根室には、様々な文化や情報がもたらされていたことが知られる。

そして、前述の佐々木総吉や『北友』を発刊した北友社社長の山口與作も文庫の同盟員となっていた。

さらに同盟員の中には、当時根室に寄留し、後に新潟県の農民運動指導者として知られるようになる須貝留吉(快天)の名も見られた。

このように、根室という都市に存在した、教育・出版・印刷文化や社会の動きへの関心が、共同根室文庫を設立させた大きな要因となっていたと考えることができるのである。

共同根室文庫の実態や存廃については不明な点が多く、北海道庁時代の一八八九(明治二十二)年、『北海道毎日新聞』に、根室支庁の廃止後廃滅状態となった共同根室文庫を再興しようとする動きがある、という内容の記事が報じられている。これによれば、共同根室文庫はさほど長く存続することができなかったのであり、それはおそらく廃県、さらに支庁の廃止という、官吏の削減をともなう行政機構の度重なる改変の影響をうけたものと考えられる。

しかしその一方で、再興をめざす有志の存在がこの記事から知られるように、以後根室においては公共の図書利用施設がたびたび設立されている。

明治三十年代には道東第一の都市の座を釧路にゆずりながらも、明治初年以来の政治都市、経済都市としての機能の中で醸成された文化的伝統が、根室には生き続けていたのである。

二 伝来の伝承文化 top

1 藩政時代以来の伝統

松前神楽(かぐら)の成立と伝承

いわゆる和人地(わじんち)が形成された道南地方には、中世・近世の創建と伝えられる神社も多く、そうした神社の中には神事として神楽を伝承するところもみられる。

各社の神楽は藩政期には松前神楽とよばれるようになる。

この地方で中世・近世以来の伝承をもつ神社の多くが、神仏混淆的な系譜をもち修験者が創建に関与していたことから、松前神楽の源流は東北地方の山伏神楽の流れを汲むものであることが考えられる。

また、近世初期の史料には、松前氏の当主と本州方面の芸能との接触を示すものがみられることや、松前氏の祖武田氏が若狭に出自をもつことから、出雲神楽や京都の舞楽の影響も指摘されている。 |

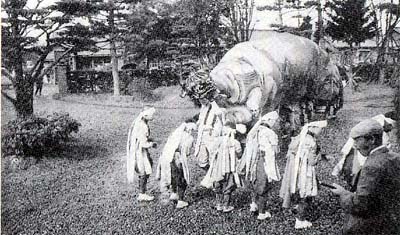

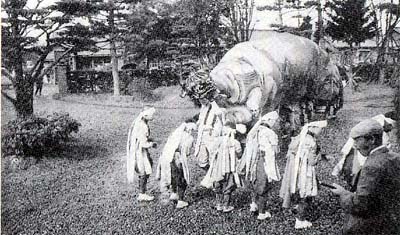

図61 松前神楽(かぐら)

|

各地より伝来した神楽の系譜を反映しながらも、松前神楽はその成立や継承の過程で、地域の特性、特に藩主・藩政との強い結び付きを背景にして、今日にいたる姿が形成されてきた。

藩の公的神事としての松前神楽を伝える最古の史料は、延宝二(一六七四)年、藩主矩広(のりひろ)が主宰した城中神楽の記録であり、この神楽は藩の公式行事となって、以後隔年で廃藩まで執り行われた。

また演目の統一など今日につながる松前神楽の形式は、この時期に整備されたものと考えられる。

松前藩治世下においては、城下の八幡社、神明社神主が社頭職に任じられて諸社の統率にあたっており、藩家の神事にかかわる神楽は城下七社(神明社・八幡宮・馬形(まかど)社・熊野宮・羽黒社・朝聞社・稲荷社)を中心に共同でいとなまれながら、松前神楽として伝承されたのである。

また、松前神楽が藩の公的な除災・安穏を担ったことは、藩の恒例行事として新年を迎える神楽や豊漁を祈願する神楽が催されたことと共に、異国船退散祈願神楽といった目的で行われた神楽の記録にもうかがうことができる。

幕領期の一八〇六(文化三)年、幕府監察使遠山景晋(かげみち)の下問に対する稲荷神社の佐々木一貫(かずつら)の『松前神楽答書』は、「松前神楽」という名称の初見とされている史料であるが、そこには当時の松前神楽の状況と、その歴史に内包された藩主・藩政の特質の一端が示されている。

答書に「舞抔(など)ニハ身方セシ蝦夷ニ神酒(みき)ヲ玉(たま)フニクベ酔フテ悦(よろこ)ヒ舞フ姿モアリ アルハ蝦夷ラ共アラカヒシサマモ和ラキ逢フ舞モ有リ ハタ蝦夷ノ名ニヲトナ領主卜戦ヒ烈シカリシモ終ニ領主ニ長刀ヲ奪ヒ取ラレ領主独り勢ヒノママ舞納ムル姿モ有リ」とあるのは、松前神楽の演目のなかの「兵法舞」「鬼形舞」の説明と考えられる。

このように蝦夷の服属や征服を題材とした演目をもつことは、松前神楽の特質の一つといえる。

また、「昔蝦夷退除ノ時ハ社人共様々ノ火狂言(ひきょうげん)ヲ成シ剣ヲ抜シ手タテヲ恐レサセシ領主ノ皆寄才計リ事ニ用ヒ玉フヨシ昔語リニ伝ハリ侍ル」と、松前神楽の前身を、蝦夷の調伏を担う藩主の系譜の中で説明していることは、蝦夷の押さえとしての松前氏・松前藩の自己意識を色濃く反映した伝承であるといえよう。

ここにも松前神楽が松前藩政との関係の中で継承されてきた側面があらわれている。

その一方で、松前神楽は城下との関係の中で育まれてきた側面も大きい。

正月の獅子神楽は、城内から城下の隅々においてまで演じられる恒例行事であった。

また神楽は城下の人々の求めに応じても演じられた。例えば豊漁を祈願する、鯡漁御神楽や秋味漁御神楽は恒例の藩家のものと共に場所請負商人の依頼によって民間においても行われており、松前神楽は藩政下の住民の精神文化を形成した要素の一つとなっていたのである。

このように松前神楽には、他者の存在を意識しつつ形成され拡大していった幕藩体制下の近世和人社会が、既存の日本文化を受入れながら独自の自己意識を形成し、そこに定着してゆく中で成立し継承させてきた文化的要素という性格をみることができるのである。

図62 昭和初期の江差

江差追分の辿った道

松前三湊の一つに数えられた港町江差は、松前藩政下の経済的拠点であった。

十七世紀後半から十八世紀にかけての時期に、江差の都市的な発展には顕著な動きがみられるようになる。 |

図63 姥神大神宮(江差町) |

江差湊に繁栄をもたらしたものは、鰊漁の活況に加え、檜(ヒバ)材伐採に伴う檜山(ひやま)奉行の設置と林業者の入り込み、そして積出し港としての重要性の高まりといった近隣の産業であった。

また松前藩は沖之口番所を江差に設置して交易を管理し、江差商人は藩と深くかかわりながら成長を遂げていった。

江差の繁栄の様子は、「江差の五月は江戸にもない」とまでいわれたが、これは経済活動ばかりではなく文化・芸能にまでおよぶ表現でもあった。

文人墨客(ぼっかく)の来訪や歌舞伎・大相撲などの一行も江差を訪れ興行したことが多くの記録にあらわれている。

また漁業・林業・海運などの拠点として多くの人々が集まった江差では花街も繁盛し、そこには様々な芸能がもたらされ隆盛をきわめた。

江差の文化として知られる数々の芸能は、檜山の杣夫(そまふ)が伝えたとされる鹿子舞(ししまい)や鰊漁場の労働から生まれた沖揚げ音頭のように、江差の繁栄を支えた産業とも深い関わりをもつ。

そうした産業によってもたらされた経済的発展を象徴するものが、今日にも受継がれる姥神(うばがみ)大神宮祭であるといえよう。

江差の芸能を代表する江差追分も、このような藩政期の江差の経済的発展を背景に形成され受け継がれてきた伝統文化である。

追分節の起源は、中仙道と北国街道の分岐点である信州追分あたりの馬子唄に求められるといわれている。

流通に携わる労働者の追分は、北国街道をへて日本海に達し、日本海沿岸各地の芸能や民謡に影響を与えたとされている。

街道の流通の中で生まれた追分は、北へ向かう航路の発達にともなって蝦夷地へと伝えられてゆくが、その過程には様々な人々がかかわっていた。

例えば北陸地方の瞽女(ごぜ)唄には江差追分にいたる過程を想起させる歌謡がみられることなどから、遍歴する芸能者なども江差追分の形成や伝承には深く関与していたことがわかる。

そうした状況は、江差追分の起源を伝える伝承にもうかがうことができる。

江差追分は、寛政期(一七八九~一八〇一)に南部から訪れた旅芸人である座頭(ざとう)佐ノ市が、各地から流入した歌謡と、得意としていた越後の祝唄謙良(けんりょう)節を総合してその原型をかたちづくったという説が流布している。

これが象徴するように、江差追分成立の過程は、北の地の経済的繁栄と、そこをめざして流入する、産業や芸能にかかわる人々の様相を物語っているのである。

| かもめの鳴く音(ね)にふと目をさまし あれが蝦夷地の山かいな |

江差追分を代表するこの歌詞は、流通や遍歴といった社会の動態的な要素を背景として、様々な人々と共に北へ向かった追分節がたどった道筋を象徴しているかのようである。

そして江差追分の中には、近世蝦夷地という社会の様相と、そこに生きる人々の意識や感情が表現されている。

| 忍路(おしょろ)高島およびもないが せめて歌棄(うたすつ)磯谷(いそや)まで |

有名なこの歌詞は、藩政期には積丹(しゃこたん)半島の神威(かむい)岬以北への女性の渡航が許されていなかったことから北の漁場へ向かった男を想う、残された女の心情を唄い込んだものといわれている。、

それは、蝦夷地社会の経済的発達が生み出した狭間に生きる人々の、悲哀を表現したものであった。

近代以降の産業や流通の変革は、江差が担ってきた蝦夷地における経済的地位を大きく揺るがせた。

その中で江差追分は唄い継がれ、今日あるような形態を整えながら、伝統文化として高い評価を受けるにいたった。

そこには社会や経済のありかたを越えたもの、すなわち近世蝦夷地に生きた人々の偽りのない感情の発露に寄せる、近代の人々の共感をみることができる。

社会の動きを現実に支えた人々によって産み育てられ、唄い継がれてきたことが江差追分という文化の重要な基盤となっていたのである。

2 母村の伝承 top

富山県からの北海道移住

明治なかばから大正期にかけての北海道への移民数の動向をみると、明治二十年代後半、明治四十年前後、そして大正なかば以降が三つのピークであり、総数でいえば東北地方からの移民がもっとも多かった。

しかしやや詳細にみると、第一のピークの時期に多くの移民を送り出したのは北陸地方であり、第二のピーク以降東北からの移民の割合が急増する。

これは明治初期から小作地率が高かった北陸地方に対し、東北地方では明治中期以降小作地率が急増したことが反映したと考えられる。

ただ第二のピークの時期に北海道への移民が多かった地域を府県別にみると、第一位は富山県であった。

富山県からの北海道移住は、明治二十年頃より増えはじめ、明治三十年代には約六万人にのぼったという。

なかでも移住者が多かったのは、県東部の中新川(にいかわ)郡や下新川郡、また西部の東砺波(となみ)郡・西砺波郡であった。

これらの地域では、人口増加に対する農地の狭小(きょうしょう)、地主の土地集積と小作化の進行、そして現金収入を得られる農業外労働の衰退や減少などが移住の背景となっていた。

また北海道への移民の急増期には、団体移住によってまとまった戸数が特定の移住先に入殖して開墾に従事し、地域社会を形成する開拓の形態が多くみられるようになる。

これは一八九二(明治二十五)年に貸付地予定存置制度がもうけられたことが大きく影響している。

こうして形成された集落の中には、同郷性をもつ移住者たちの郷里の地名が、北海道での移住地の地名になったところが数多くみられる。

多くの移住者を送り出した富山県からも石狩平野・十勝地方を中心に、北海道各地への団体移住者による新たな地域社会が形成された。

図64 砺波獅子舞 |

図65 常照寺で行われた1937年6月の本田幸彦の葬儀 |

「砺波団体」の入殖

富山県からの団体移住地として知られている地域の一つに、栗沢(くりさわ)町砺波がある。

砺波団体は西砺波郡広瀬村字坂本田身の本田幸彦を団体長として、一八九三(明治二十六)年に入殖した。

本田幸彦は、青年時代に郷里の自由民権運動に関わったものの運動に挫折して明治二十年代前半に渡道し、札幌近郊の篠路(しのろ)村に土地を得て農業を行っていた。

一八九三年、幸彦は貸付地予定存置制度がもうけられたことを知り、団体の結成を思い立つ。

この制度は、北海道庁設置以降、移民に対する直接的支援・保護の政策を見直し、資本の移殖の促進へと開拓政策が転換された一方で、より定着度の高い移住を促進する方策として団体移住を奨励するものであった。

そしてその具体的な保護策としては、三〇戸以上の団体が一ヵ年につき一〇戸以上移住できる場合、一戸につき一万五〇〇〇坪(五町歩)を貸付け、三ヵ年の開墾ののち無償で払下げることが規定されていた。

砺波団体の設立は幸彦と、当時札幌近郊へ移住していた同郷者によってすすめられ、一〇八戸分の貸下げを受けてほぼそれに見合う戸数が一八九三年と翌年にかけて入殖した。

その構成をみると、約八割は札幌近郊などすでに北海道に移住していた同郷人であって、郷里富山から直接この団体に加わったものは二割程度であった。

富山県からの移住のピークは一九〇七(明治四十)年前後であるが、早くもこの時期には、続々と北海道へ移住する小作農民の存在があったことをうかがうことができる。

明治期における砺波の農業は、小豆を筆頭に小麦・亜麻・燕麦など商品生産的な性格をもつ畑作が中心であったが、地力の減退や日露戦争後の経済不況の影響で、一九〇七年前後には土地の売却や地区外への転出者が増加した。

このため明治末期には新たに土地を購入して転入する農民や、小作として転入する農民の数も増え、砺波地区においても地主・小作関係の形成がみられるようになる。

砺波地区における農民異動の特徴は、転出者の土地の多くが砺波地区への転入者や地区内の農民に譲渡されていること、また自作・小作とも新たに転入してきた農民は、ほとんどが砺波地方の出身者であり、それもすでに北海道内の他所に移住していた農民たちであった。

このことは、さきの砺波団体の結成の事情と同様に、北海道という新たな地域においても、伝統的な社会における地縁・血縁関係が大きく作用していたことを物語っている。

団体の結成という画期ばかりではなく、経済的要因によってもたらされた地域社会の変容の過程においてもそれが連綿としていたことは、移民たちが生活の拠(よ)り所としていたものが、移住先ばかりではなく出身地に起因するものにも求められていたことが反映していたとみることができる。

開拓を支えた習俗

北陸は浄土真宗(じょうどしんしゅう)信仰のあつい地域であるが、そのことは砺波団体の成立と地域社会の形成にも深くかかわっていた。

本田幸彦の団体結成にあたり、幸彦の妹婿で当時真宗大谷派札幌別院にいた常本照憲(しょうけん)が団体に加わり、砺波に入って真宗大谷派説教所をもうけた。

これが一八九五(明治二十八)年に常照(じょうしょう)寺となり今日にいたっている。

真宗寺院の存在が、北海道移住という生活環境の変化に際して、信仰生活の維持という安心感をもたらしたことは想像に難(かた)くない。 |

図56 真宗大谷派函館別院(東本願寺)

|

移住者たちの郷里では、親族や地域集団を単位として行われる浄土真宗門徒の報恩講(ほうおんこう)が、血縁・地縁関係の基盤の一つとなっていたが、移住先の砺波地区でも、種々の報恩講が住民の重要な行事として営まれてきた。

そしてこの寺院はまた、児童教育機関でもあり、人々が会する集落の公共空間として設立当初の地区の核となる場でもあった。

また砺波地区では、本田幸彦が一八九四(明治二十七)年に越中一宮で当時県社の社格を有した高瀬神社の分霊をうけ、氏神として祀った。これが今日の砺波神社の前身である。

一九〇六(明治三十九)年の社殿・拝殿建立には富山から建築材と共に大工も呼び寄せられており、地区を挙げての大事業であった。

そしてこの造営に際して、砺波ではじめて獅子舞が奉納された。

富山県内には近世以来、各地に伝統芸能としての獅子舞が地域ごとの特色をそなえて存在した。

砺波地区の獅子舞は、西砺波郡の獅子舞の系譜をひくもので、住民によって伝承された。

今日も北海道内で獅子舞を伝承する地域は数多く知られているが、本田幸彦が砺波地区移住前に居住した札幌近郊の篠路や丘珠のように、とくに富山県からの移住者によって伝えられたものがかなりの割合にのぼっている。

富山県内で村ごとにまで獅子舞が広がったのは明治二十年代以後とされているが、この時期はまた、富山県から多くの人々が北海道へと移住した時期でもある。

富山に起源をもつ獅子舞の北海道内での普及は、移住した人々が新たな土地で心の拠り所や地域の紐帯(ちゅうたい)となるものを求めた時、当時の郷里の様相が反映してもたらされた現象であったといえるのかもしれない。

このように砺波地区には、移住当初から郷里富山を意識させる神仏がそろうこととなった。

しかしそれは、移住前の郷里をそのまま移した結果であったとは必ずしもいうことはできない。

砺波地区の当初の入殖者は「広瀬村外十一ヵ村」の出身であり、しかも前述のようにその八割は、すでに北海道に移住して個々の生活を営んでいた。

そして入殖後も転出・転入による居住者の異動がみられたのである。

詳細にみれば同郷性という砺波地区の特色は、個々の移住者が前住地の生活基盤や社会的関係をそのまま移住地に持込んだというよりは、従来の習俗や関係を再構成し、新天地北海道において新たに「砺波」という故郷をつくりだそうとした結果であった。

村の神社ではなく県社がもたらされ、出身村落の違いを越えて真宗という信仰を共有したことが、社会の流動化の中で地域の一体性を維持しえた要因といえよう。

しかし社会や経済の変動は、信仰や同郷意識のみでは対処しえない状況を地域社会にもたらす。

そこで意識や信仰といった側面と共に、組織や制度といった新たな枠組が地域社会の形成に作用するのであった。

地域社会を形成する意識と組織

大正から昭和戦前期にかけて、砺波地区と地区内の諸団体はたびたびの表彰をうけ、砺波は「優良村」「模範部活」として知られるようになる。

しかしその過程は決して平坦であったわけではない。

不況・冷害など農業経営への障害の克服、農民層の分化への対処、住民の社会的意識の涵養、集落における秩序の形成など、地域社会の維持と安定のためには様々な課題が存在した。

一九三四(昭和九)年に発行された『砺波団体史』は砺波団体の沿革を「即チ団体ノ地ノ利卜故郷ノ同一、宗教亦同一ニシテ人心純朴、指導者ハ常ニ時代ニ順応シテ指導ニ勉メ郷土ノ認識ヲ深クシ、住民ノ資カモ亦比較的豊カナル等、之等ノ要素ガ渾然一体トナリ熾烈ナル郷土愛ノ精神ヲ喚起シ、我ガ砺波ヲシテ子孫永住ノ地タラシムルベク理想郷実現ノ為メ努カスル一大原動カトナリシ所以ナリ」と締めくくっている。

ここには、すでに述べた同郷性・同宗性と共に指導者の存在が指摘され、これらが渾然一体となって「郷土愛」の精神を形成したことが記述されている。

砺波団体の指導者としてその名を挙げられる人物に、本田幸彦の弟本田栄三郎がいる。

入歿後間もない一八九四(明治二十七)年の青年矯正会設立、一八九九年の砺波住民組合の組織化をはじめとする本田栄三郎の強力な指導性の発揮は、砺波地区のあり方を規定した大きな要因の一つであった。

砺波地区は大正期に畑作から水田耕作へと農業形態を大きく転換させたが、栄三郎は灌漑施設の整備を目的とする土功(どこう)組合の設立や、地区農民への営農金融をはかるため産業組合の設立・育成につとめるなど、地域の農業経営における組織化・制度化の中心的存在であった。

彼はまた、栗沢村会議員、栗沢村農会長など数多くの公職を歴任する一方、地域社会においては風紀の紊乱(ぶんらん)を抑え、倹約の奨励による地域の秩序と安定を一貫して説いた人物であった。

このような栄三郎の地域社会建設に向けた信念は、当時の社会政策との統合をはかりながら、地域社会の荒廃を防ごうとする姿勢としてもあらわれた。

日露戦争後の不況と農村の荒廃は、砺波ばかりでなく多くの地域で共通する社会問題であった。

これを打開すべく一九〇六年には戊申詔書が発布され、これに続いて地方改良運動が全国的に展開された。

そして運動の中では、青年団活動や二宮尊徳の事蹟に範をもとめる報徳思想が称揚された。

栗沢村においても報徳思想の実践が村ぐるみで組織化され、一九二六(大正十五)年の砺波親徳会、一九四〇(昭和十五)年の砺波報徳社の設立には、栄三郎がその中心となっていた。

自作農の自立的経営の指針とされた報徳思想は、一九二八(昭和八)年制定の栗沢村村是(そんぜ)にも取入れられるなど、地域社会の新たな精神的基盤として定着してゆく。

また栄三郎が地域社会形成のうえで重視した青年層の教化も、青年団運動として組織化されてゆき、その活動は、模範的活動として高く評価されるにいたった。

こうして、地域社会形成の中に組織的・制度的にもたらされた新たな枠組みは、地域の安定と荒廃の防止に努めた指導者の存在によって浸透した。

それと共に、伝統的な意識の拠り所として人々が求めたものも、浸透の過程には介在していたのである。

砺波地区では、報徳社が主宰する報恩講が地域の行事となっており、これは移往後の地域社会で始められた報恩講の形態であった。

また『栗沢村青年団砺波支部事蹟』には、青年会による報恩講や獅子舞への関与、また郷里富山の農村でも余興として行われていた、俵(たわら)や石を持ち上げる「盤持」(ばんもち)についての記述もみられる。

北海道における団体移住村落は、同郷性や同宗性を団結の紐帯として、それが開拓を推進する力となった。

そこには、北海道という新たな土地への定着を目指す人々が、郷里の社会を母体としながら、そこに新たなアイデンティティを再構築しようとする意識が反映していた。

そしてそれと共に、近代という新たな時代の社会政策の中で唱えられた郷土愛・愛郷心が、新天地北海道における地域社会や郷土意識の形成に作用していた側面も見逃すことはできないのである。

top

****************************************

|