|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(“一” “二” “三”) Ⅲ章 付録 拡大地図

Ⅱ章 南部の歴史(“一”)

一 南部の国 top

1 縄文の世界

日本列島における人類の歴史は、少くとも数万年前に遡る。南部の国の歴史も同様に考えていい。

氷河期を経験した旧石器時代の後、気候の温暖化と共に今からおよそ一万二〇〇〇年ほど前、縄文時代が始まる。

従来の縄文時代のイメージは、「原始的で野蛮な狩猟・採集民」といったマイナスのイメージが強かったが、近年は「豊かな自然との調和を図った安定した社会」とする積極的な評価が定着しつつある。

縄文文化の基盤は、土器の発明と共に加工技術の確立や備蓄等による植物資源の有効活用、さらには狩猟・漁撈活動での技術の開発や資源管理等にみられるように、食糧獲得の安定化によって整えられたと考えられる。

食糧獲得の安定化と竪穴住居の普及等によって定住化が進み、各地に集落が形成されるようになる。

しかし、縄文社会は決して一律で単純な社会ではない。

それぞれの地域での固有の自然環境に適合した生活様式が在ったとされる。

海辺、山地、平野部では、それぞれの暮らし方に違いがあったと考えられる。

ここでは、奥州道中沿いに比較的近い遺跡を取上げながら、南部の国の縄文の世界を探ってみることとする。

北の文化と南の文化

南部の地において、今のところ最も古い縄文土器とされるのが、盛岡市・大新町(だいしんちょう)遺跡から出土した爪形文(つめがたもん)土器と呼ばれる土器である。

今から約一万年ほど前、縄文時代草創期の土器である。

縄文時代早期になると、盛岡市・庄ヶ畑A遺跡の押型文土器が伴う早期前葉の集落をはじめとして、いくつかのムラがみられる。

しかし、集落が各地にみられるようになり、大きく発展するのは、縄文時代前期に入ってからである。

前期は、最温暖期にあたり、縄文海進がピークに達した時期である。

活発な漁撈活動の展開と豊富な植物資源の獲得の下に、定型的で大規模な集落の形成がみられるようになる。

また、南部の国が文化的に大きく南北に分けられるようになった時期ということもできる。

縄文時代前期の東北地方は、二つの異なる特徴を持つ土器によって南北に分けられる。 |

図24 爪形文土器

(大新町遺跡出土)

|

北半分は、円筒形を呈する「円筒土器」をもつ円筒文化圏であり、南半分は円筒型を圧縮して胴がくびれるような土器が多い「大木式土器」に代表される文化圏である。

これら二つの土器群の分布範囲は、明確な線で区分されるものではないが、二つの異なる土器様式の接触するラインは、宮古市から盛岡市を通り秋田市を結ぶラインと考えられている。

もちろんこのラインは固定したものではなく、互いの文化は接触しながら折衷的な土器を作り出したり、時間の経過と共に北上し、約四千数百年前には消える。

しかし、このラインはその後の歴史においても度々様々な場面において現出する。

盛岡周辺は、北海道を含めた北の文化の玄関口に当たると共に、南の文化の出入口ともいえる。

双方の文化を共有する恵まれた地ということもできよう。

北上市江釣子(えづりこ)の鳩岡崎遺跡から、超大型の住居跡が二棟発見された。

岩手県内で最初に碓認された大型住居跡である。

大型住居は、当初北日本、特に豪雪地帯に発見されることが多かったことから、冬期に共同で灰汁(あく)抜き等の作業を行う共同作業施設とする説が出されたが、祖先を共有する成員の共同家屋あるいは祭りなどの時の宿泊施設、また、集会施設とする説等が出されている。

いずれにしろ、縄文社会の成熟を意味する建物といえるであろう。

大型住居は、雫石町・塩ケ森遺跡、松尾村・長者屋敷遺跡ほかいくつかの拠点集落と考えられる遺跡でも検出されている。

拠点集落の形成

一九七七(昭和五十二)年、東北新幹線の建設に伴って紫波町・西田遺跡の発掘調査が行われ、この遺跡から発見された墓や建物等が全国の考古学者の注目を集めた。

この遺跡は、縄文時代中期中頃の遺跡で、中心部に円形や楕円形の墓が在り、その周辺に長軸方向を中心部に向け同心円状に並ぶ墓がいくつも検出された。

また、墓域の外側には、祭祀に使われたと考えられる掘立柱建物群が取巻くように配置され、さらにその外側に竪穴住居群と貯蔵穴群が配されていた。

西田遺跡は、拠点集落といえる大規模な環状集落であった。

そこには、円形に対する執拗なこだわりと共に、生の世界と死の世界が現実のムラの設計に組み込まれ、同居しているのである。

また、墓はいくつかの集団に分けることができ、個々の集団と全体の調和も図られていることになる。

繩文人の社会構造を示す典型的な遺跡といえる。

一戸(いちのへ)町・御所野(ごしょの)遺跡は、六ヘクタールに及ぶ台地全体に縄文時代中期後半のムラすべてが残っている遺跡である。

遺跡の中央部に配石遺構を伴う墓群と祭司場があり、これらに接する中央のムラ、さらに西のムラと東のムラに分かれており、総数で五〇〇棟を超える竪穴住居群が残されていると想定されている。

縄文時代の風景を想わせる周辺の環境と共に、御所野遺跡全体の遺構の残りの良さは、全国屈指の遺跡といえる。

中央の墓域は、あらかじめ大規模な造成工事を行って平坦な面を造り出している。

墓域を取り囲むように葬送儀礼等に使われたと考えられる掘立柱建物が並び、これに隣接した南側に土を高く盛上げた広場がある。 |

図25 御所野遺跡

|

この盛土遺構は、火を使った場所が多いことや破損した生活用具や動物の骨等が大量に出土することから「モノ」の再生を祈った「送り場」的な遺構ではないかと考えられる。

西のムラの調査では、火災にあった竪穴住居を詳細に検討した結果、上屋根の住居であることが判明した。

日本列島で初めて確認された上屋根の竪穴住居である。

また、西のムラからは、同時期に存在したと推定される大・中・小の竪穴住居が四棟隣接して発見されており、縄文時代の家族ないし家父長を中心とした一族の単位を示すものとされる。

御所野遺跡は、縄文時代の家族や集団の在り方を知る重要な遺跡でもある。

記念物の建設

滝沢村・湯舟沢Ⅱ遺跡は、環状列石(ストーン・サークル)とこれに伴う墓壙(ぼこう)群からなる縄文時代後期前~中葉の遺跡である。

この遺跡は、独立した南向きの緩斜面に在り、配石遺構の南端に取付くように南の斜面に当時の道の跡が確認されている。

この道路状の遺構は、谷を挟んで平坦面が広がる湯舟沢Ⅷ遺跡に続いていたと考えられる。

この遺跡からは、焼土遺構や多くの土器や石器、耳飾りや腕輪、ペンダントや土偶、幼児の足跡が付いた土製品、石刀や石剣など祭りに使ったと考えられる多くの遺物が出土している。

湯舟沢Ⅷ遺跡は、埋葬前の儀式をはじめ、様々な祭りに使われたと推定され、ここと環状列石は一本の道で結ばれていた可能性が高い。

また、これらの儀式を行った人々は、環状列石から北東に約一・五キロ程離れた滝沢村・卯遠坂(うとうざか)遺跡や西方に約一計の湯舟沢ⅩⅥⅡ遺跡等に住んでいたと想定される。

縄文時代中期の西田遺跡や御所野遺跡では、墓と祭祀場と日常住む家々は、同じ所にあった。

しかし、後期になるとこれらは、別々の所に作られるようになる。

縄文時代中期は、爆発的な集落数の増加をみるし、拠点的集落も拡大を続けた。

しかし、中期末をピークに、大規模集落は消滅・崩壊したと考えられる。

後期になると、集落は分散し、比較的小さな集落に再編された可能性がある。

要因については、様々な考え方があるが、集落の拡大と自然との共生が限界に近づいたことを、縄文人は察知したのかもしれない。

いずれにしろ、分散化したムラの人々が集まる場として、祭りの場が必要であり、祖先を同じくする集団が祖先を祀る場として、また、自らも埋葬される共通の場としての共同墓地があった。

そこでは、連携を強めるための様々な儀式や記念物の構築がなされたと考えられる。

縄文人の祈り

縄文人の精神的なより所を映す品々は、実に様々なものがある。

材質や形も多種多様であり、使用方法や用途も不明なものが多い。

これら縄文文化の精神世界を象徴するといわれる品々の代表的な存在として、土偶がある。

北上川中流域には、わが国最大の土偶である盛岡市・萪内(しだない)遺跡出土の大型土偶や盛岡市・手代森(てしろもり)遺跡の遮光器(しゃこうき)土偶など国の重要文化財に指定されているものをはじめ、多くの土偶が発見されている。

土偶の機能に関しては、未だに不明な部分が多いが、人形(ひとがた)で大半が女性であることから、生殖・豊穣・繁栄にかかわるとされる。

また大半の土偶が破損して発見されることから、怪我や痛みの治癒を祈ったり身代わりとしてもちいられたとも考えられている。

縄文人は、自然の中に多くの精霊の存在を信じ、超自然的な精霊への想いが、祈りを聞き入れてくれる形の土偶を作り出しだのではないだろうか。

岩手県内で最も古いとされる土偶は、花泉町・杉則(すぎのり)遺跡出土の土偶である。

全長八・七センチで手と足が表現された板状の小型土偶で、縄文時代前期前半に位置付けられる。 |

図26 大型土偶(有内遺跡出土)

|

雫石町・塩ヶ森遺跡からは、全長一〇センチから二〇センチほどの扁平な前期の板状土偶が破損した状況ではあるが五七個も出土している。

中期の土偶は、あまりみられないが、後期になると土偶の量は、急激な増加をみせる。

大迫町・立石遺跡からは二一七点もの大量の土偶が出土している。

晩期になっても、いわゆる遮光器土偶をはじめ多くの土偶が作られる。

遮光器土偶は、神像の存在を示すかのような中空土偶であり、縄文時代の土偶のなかで目に特徴をもつ最も強烈な印象をを与える造形物といえる。

また、遮光器上偶は、北海道から近畿地方まで広い範囲に分布するが、本場は東北地方北部で、優品が多い。

盛岡市・手代森遺跡の遮光器土偶は、頭部と右腕、胴脚部に分かれて出土したが、高さ三〇センチの完全な形に復元された。表面が黒いが頭部と胴部の一部にベンガラを材料にした赤色顔料が残されていることから、元々は全面が赤く塗られていたと考えられている。

この他、岩手町・豊岡遺跡、久慈市・二子貝塚、田野畑村・浜岩泉Ⅱ遺跡等から完全な形に近い遮光器土偶が発見されている。

縄文人は、数々の巨大な記念物も作り出してきたし、美しい漆塗りのくしや骨角製の精巧な装身具や翡翠(ひすい)や琥珀(こはく)の珠等をはじめ、現代人も驚くような数々の造形物も生み出してきた。

しかし、これらはハレの日(特別の日)のものであり、ケの日(日常の日)は意外に厳しい環境下にあったかもしれない。

例えば、縄文人の平均寿命は三一歳ほどで、一五歳までの生存率は四〇%を大幅に下回るとさえいわれる。

そうした中で、一万年も続いた縄文文化の原点は、縄文人が一万年間にもわたって貫き通した自然との共生であり調和ではなかったかと思われる。

2 最北の前方後円墳 top

今から二千数百年前、稲作を生産基盤とする弥生文化が北九州に始まり、さほどの時間の経過もなく東北地方北部にまで至る。

ただし、弥生文化の定着は、地域によってかなりの差があるし、稲作に頼らなくても暮らしていけた人々も多くいたと考えられる。

アバクチ洞穴の弥生人

大迫町にあるアバクチ洞穴遺跡から、右手首に平らにした貝製の小玉六九個を繋げた腕輪を付けた三、四歳の幼児の骨が出土した。

この人骨は、眼窩(がんか)が丸くて歯が大きいなど日本列島に渡来してきた九州の弥生人と極めて近い特徴を持っているとされる。

この子の親は、どのような経路を辿って大迫町まできたのであろうか。

軽米(かるまい)町の大日向(おおひなた)Ⅱ遺跡は、縄文時代から弥生時代の大遺跡である。

この遺跡から沿岸部との交流を示す魚介類や日本海沿岸部に産するアスファルトや新潟産の翡翠(ひすい)、西日本の遠賀川系の土器や北海道系の土器さらには大陸からもたらされたと考えられるガラス玉等実に様々な交易品が出土している。

このように弥生時代の南部の国においてもかなり大規模な文化の交流があったと考えられる。

続縄文文化の南下

九州・四国・本州が弥生時代に入っても、北海道では縄文時代以来の伝統的な生業を継続する方向を辿った。

いわゆる続縄文時代である。

三世紀のおわり頃北海道では、統一的な土器文化が道内全域に広がり、さらに津軽海峡を越えて南下し、東北地方各地から新潟県にまで及ぶようになる。

しかし、その分布は、縄文時代前・中期の円筒土器文化圏に圧倒的に濃く分布する。

この時期の代表的な遺跡としては、盛岡市・永福寺山遺跡があり、北海道の続縄文期の墓によく似た土壙が数基検出されている。

弥生時代末の土器、続縄文土器、古墳時代はじめの土器のほか勾玉や鉄斧等も出土している。

続縄文土器には、土器の断面が北海道の土器に似たものと古墳時代の土器に似たものの二種類がみられる。

古墳文化の北上

古墳時代は、巨大な墓に代表される時代であり、年代は今から一七〇〇年ほど前の三世紀末から七世紀までの約四〇〇年間をさす。

日本の古墳の代表ともいえる前方後円墳は、岩手県には一基しがなく、これが日本列島最北端の前方後円墳であり、埴輪を有する唯一の古墳でもある。

古墳時代のはじめ頃より、永続的に古墳が造られたのは宮城県北部までであり、最北の前方後円墳である胆沢(いさわ)町の角塚(つのつか)古墳は、当地においては例外的な存在ともいえる。

ただし、農耕を主にした古墳文化をもつ集落は、古墳時代のかなり早い段階から北上川中流域にも出現する。

角塚古墳は、全長四五メートル程で、周囲に周湟を巡らし、埴輪を有する。埴輪は、円筒埴輪のほか馬・鶏・水鳥等の動物埴輪や人物・器材等の形象埴輪がある。

角塚古墳の年代は、五世紀の第3四半期頃と考えられている。

角塚古墳の北東方向約二キロに水沢市・中半入(なかはんにゅう)遺跡がある。一辺が約三五メートル四方の濠に囲まれた豪族居館に似た遺構が検出されている。

この遺跡では、古墳時代前期から後期の竪穴住居が一〇〇棟以上確認されており、近畿地方から持ち込まれた須恵器等も出土しており、角塚古墳の被葬者と深く関わりをもつ遺跡といえそうである。

七世紀の変革

七世紀の南部の地は、大きな転換期であった。東北地方北部の各地には集落が営まれるようになり、古墳文化と同様の群集墳が造営されるようになる。

ムラの竪穴住居の構造や日常雑器としての土器は、古墳文化のものと同じものが作られた。

しかしながら、土器のあるものには、北海道の文化の影響によって作られたと考えられるものも混在する。

また、群集墳の中には、黒曜石の石器など古墳文化にはみられないものが副葬品としてみられる。

さらには、琥珀や錫製の釧(くしろ)など交易によってもたらされたものも含むなど、当地方独特の在り方も認められる。

七世紀は、日本列島を含め東アジアが、緊迫した政治情況下にあったとされる。

日本列島北部に住み蝦夷と呼ばれた人々もこうした緊迫した情況下で大和朝廷や北方世界との接触の中で自らも変革を遂げていったと考えられる。

川原石積古墳群と蕨手刀(わらびてとう)

八世紀に入り、律令国家によって中央集権的な諸施策がとられるようになると、蝦夷(えみし)と律令国家間の軋轢(あつれき)も次第に強まっていった。

律令政府は、朝貢を受入れ饗宴、賜物、賜爵等による懐柔を行ったが、両者間での衝突も頻綮におこるようになる。

東北地方北部各地には、八世紀に入っても群集墳が造られた。

この群集墳の主体部を大きく分けると土壙(どこう)タイプと川原石積(かわらいしづみ)タイプがある。

前者は、この地における伝統的なタイプで、後者は新しいタイプと考えている。 |

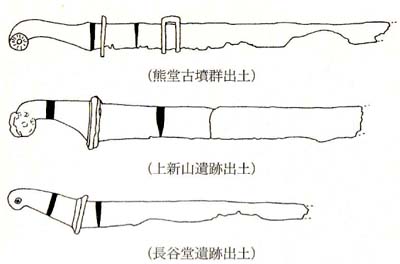

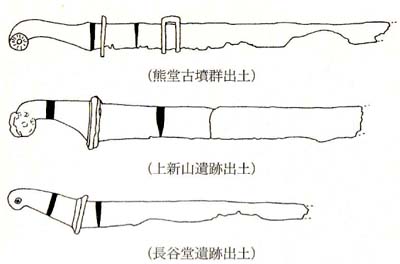

図27 蕨手刀(わらびてとう)

|

川原石積古墳群は、北上市と江釣子(えづりこ)古墳群や花巻市の熊堂古墳群等に代表されるように胆沢川の北岸から雫石川の南岸までの限定的な地域のみにみられ、突然現れ比較的短期間に姿を消す。

この川原石積古墳群の副葬品は、豊富なものがあり、多種多様な装身具頽、蕨手刀をはじめとする武具や馬具のぼか、和同開珎や銙帯(かたい)金具などのように律令国家との関係を示すものも出土している。

蕨手刀は、柄頭が丸く湾曲しており、早蕨(さわらび)の頭に似ていることから付けられた鉄刀である。

最初の発見記録は、寛政九(一七九七)年で江釣子古墳群から出土している。

蕨手刀は、現在まで二四二例確認されている。分布は、北海道から九州までみられるものの、極めて偏在した在り方を示す。

圧倒的に東日本に多く分布し、特に東北地方と北海道に集中し、岩手県から最も多く出土する。中部地方では、長野県や群馬県に多く、古東山道沿いにみられる。

蕨手刀は、分布や形態上の変化から七世紀後半頃に上信地方で発生し、古東山道沿いに東北地方に入り、東北地方北部において斬撃用としての機能的変化を遂げ、次第に長寸化し、湾刀化したと考えられる。

こうした形態的、機能的、技術的な変化は、東北地方北部で自生的に興ったとは考えにくいことから、工人集団の移入があったと推定される。

蕨手刀が最も多く集中して発見されているのは、川原石積古墳群からである。蝦夷と呼ばれた人々には、多種多様な集団がいたことは確かである。

川原石積古墳群と蕨手刀は、蝦夷問題の重要な鍵を握っている可能性がある。

3 志波城・徳丹城と蝦夷 top

北上盆地の三城柵

東北地方の古代城柵は一般に、律令国家が蝦夷(えみし、北辺地域の現地住民である蝦夷集団には「蝦夷」「俘囚」(ふしゅう)の二種の身分が設定されており、以下では両者を区別なく扱う場合「エミシ」の表記を用いる)を支配する目的で設置した施設だったと考えられている。

建造物としての城柵には①国府型の政庁と②築地塀・柱列による外郭施設が伴うが、

①は天皇の名代である国司や鎮官がエミシからの朝貢を受け、その見返りにエミシに対して饗宴を振舞ったり禄を授けたりする(饗給)時に用いられる空間であり、

②はエミシ反乱に対する防備のためのものであったとされる。

また城柵下には柵戸と呼ばれる内国からの移民集団が多数おり、農業に従事し城柵施設の造営・維持にあたり、非常時には城柵の守衛をも果たす存在だったとされている。

律令国家と北のエミシ社会とが激突したいわゆる三八年戦争期の終盤、北上盆地に城柵が造営された。

胆沢城(延暦二十一〈八〇二〉年、水沢市)、志波(しわ)城(同二十二年、盛岡市)、徳丹城(弘仁三〈八一二〉年、矢巾(やはば)町)である。

胆沢城は北上盆地南部地域に置かれ、大同三(八〇八)年には鎮守府が多賀城より遷され陸奥国北部における中心的機能を有する城柵となる。

志波城は胆沢城造営の翌年、そこから直線距離で六〇キロも北上して建てられた陸奥国最北の城柵で、なぜか胆沢城を遥かに凌ぐ最大級の規模をもつ。

しかし度々雫石川の氾濫の被害に遭ったこともあり、弘仁三年には規模を大幅に縮小した形で一〇キロほど東南方に遷される。 |

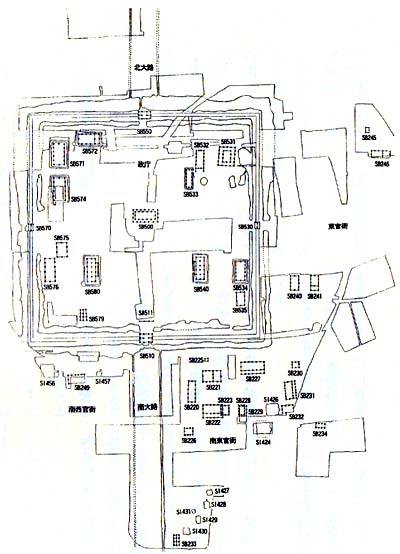

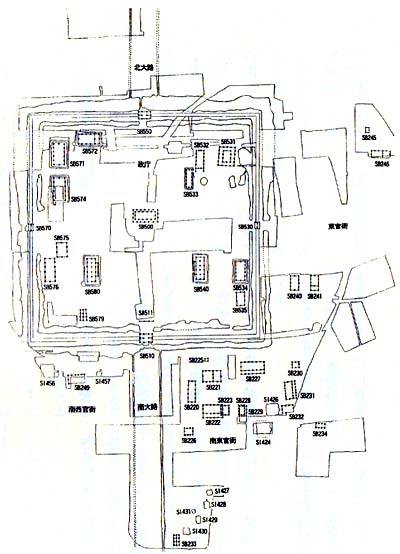

図28 志波城政庁・官衙域全体図

|

これが徳丹城である。以後胆沢・徳丹の二城体制となるが、最近の考古学的知見によれば九世紀第2四半期のうちに徳丹城が突如廃絶し、その後は鎮守府胆沢城のみの一城体制が一〇〇年以上に亙(わた)って続くことになる。

巨大城柵志波城

志波城は古代城柵中最大級の規模を有し、その外郭施設は一辺八四〇メートル四方の築地塀で、さらにその外側には一辺九二八メートルの大溝が廻る。

東北地方古代城柵の頂点に立つ多賀城に並ぶ大きさである。

城柵の中枢部である政庁の規模に至っては、一辺一五〇メートル四方と面積にして多賀城政庁の一・八倍もある。

こうした志波城の巨大さについて、次のように解する学説がある。

則ち、北上盆地北部にこのような巨大な城柵が造営されたのは、その時点においてさらに北方の末服のエミシを支配下に治めようとするかなり積極的な征夷政策が採られていたためであった。

また多賀城にあった鎮守府の移転先の候補として当初目されていたのは胆沢城ではなく志波城の方だった、と。

だがその後延暦二十四(八〇五)年のいわゆる徳政相論の結果軍事(征夷=せいい)と造作(造都)の中止が決定され、積極的な征夷政策が揚棄されると共に北辺の城柵下に内国の民を移す柵戸(さくこ)政策も停止。

巨大な志波城の廃城と小規模な徳丹城への移転は、このような政策的変更を背景としてなされたものだったというのである。

右の見解は一見論理整合的で説得的な印象を受けるが、志波城については遺跡の状況を細かにみるといろいろな疑問が生じてくる。

いくつか挙げてみたい。

志波城は確かに巨大な城柵であるが、構造的にやや特殊な点が少なくない。

①まず政庁だが、一五〇メートル四方の築地塀(ついじべい)で囲まれた広大な区域内に機能不明の余計な建物が多い点が奇妙に思われる。

政庁正殿と東西脇殿の配置は正常できちんと左右対称だが、他の建物配置は如何にもバランスを欠いており、特に北東部では東面する四面廂(しめんびさし)建物SB五三一という謎めいた建造物が存在する。

また正殿と両脇殿は最近の発掘調査所見では高床式のかなり背の高い建物であったとされ、一般の城柵の政庁にはみられない特異な景観を伴っていた可能性がある。

②政庁外側の官衙(かんが)配置については未調査部分が広大なため現時点で明確な傾向を指摘することは困難であるが、政庁南面築地外側の南東官衙は東西に長いいわゆる東西棟を主体とし、一方政庁東面築地外側の東方官衙は南北棟によって成っている。

政庁内部でも東面築地内側の四面府建物SB五三一が築地に平行する南北棟であり、他建物も皆築地見平行した配置となっていることを参考にするならば、官衙群は外側に正面を向け了配置されるという原則があったのかもしれない。

③外郭築地の内側約一〇〇メートルの範囲内には竪穴住居の群集する地帯が形成されている点も、古代城柵としては異例の志波城のみの特色である。

しかも住居跡の多くは竃の煙道の長い在地型のものであり、在地色の濃厚な土器も多数出土している。

考古学的知見からはこれらの住居の住人たちが全て内国出身の鎮兵や柵戸(さくこ)系の人々だったとは考えられず、少ながらぬエミシがその中にはいたとみねばなるまい。

志波城とエミシ

志波城は胆沢城造営の翌年に建てられたが、両城は共に坂上田村麻呂指揮下の造営事業によって成ったとはいえ、造営体制や社会的基盤においては互いに状況をかなり異にしていたようである。

胆沢城造営については、延暦二十一(八〇二)年に駿河・甲斐・相模・武蔵・上総(かずさ)・下総(しもうさ)・常陸(ひたち)・信濃・上野(こうづけ)・下野(しもつけ)諸国の浪人四〇〇〇人を城下に配したことがみえ(『日本紀略』)柵戸の移配のあったことが知られるが、志波城造営に関してはそうした記事はない。

また胆沢城下の胆沢・江刺郡には関東甲信地方や陸奥国南部の地名に因んだ郷名があり(『和名類聚抄』)それらの地方からの移民があったことが想定できるが、志波城周辺の北上盆地北部では現在のところ古代に遡り得るその種の地名は確認されていない。

さらに同二十三(八〇四)年には胆沢郡が成っていたことが文献上確認されるから(『日本後紀』)、胆沢城下の二郡(胆沢・江刺)は胆沢城造営後間もなく置かれたとみられるのに対して、志波城下の三郡(和我・稗縫(ひえぬい)・斯波(しわ))は志波城廃城直前の弘仁二(八一一)年に至ってようやく建郡されており、およそ志波城が機能していた時期には郡制は施行されていなかったといってよい。

つまり、志波城が通常の城柵と同様に内国からの移民集団に支えられ守られていた城柵だったかどうかが、決して自明のことではないのである。

志波城は、先にみたように背が高くシンボル的性格を強く窺わせる政庁正殿・両脇殿を中心として階層的秩序によって内から外へと展開しているかのような外形的構造を有しており、こうした特徴は律令国家側の支配の論理から説明することが困難なのではなかろうか。

この城が巨大であることも、単に国家側の征夷への積極的姿勢によるものと片付けてしまう訳にはいかず、同城の特異な構造的特徴と密接に関連するものとみるべきである。

志波城の造営事業において、在地のエミシ社会側からの積極的な影響力が大きく作用していたことを想定しない訳にはいかないのではないか。

要するに、志波城が巨大であり、他に類のないほどに個性的な容姿をみせているのは、この城と陸奥北辺のエミシ社会との特殊な結びつきに起因するところが多大なのではないかと臆測されるのである。

徳丹城の造営

新志波城ともいうべき徳丹城は一辺三五六メートルの丸太材列で構成された外郭をもち(北辺のみは築地塀)、その中央に一辺七五メートルの柱列塀で区画された政庁を有する。

志波城との規模の差は歴然である。

最近、徳丹城の造営に関わる重要な発見があった。外郭東辺に重なる位置に一辺一五〇メートルの方形区画溝跡と、それに伴う官衙建物群の遺構が検出されたのである。

調査所見では「徳丹城造営等官庁」の遺構と推定されている。

つまり同城の造営は城域東端に設営基地を置いて進められ、完成に近づいた時点でそれを撤去して城域東部の整備をし、最後に外郭東辺を閉じて完成させる、という段階が踏まれたと推察される。

なお外郭東門から延びる城外道路は北上川水運に結接する津に連なっていたとみられており、城の造営は河川舟運を最大限に利用することによってなされたことが窺える。

なお徳丹城の北方一キロほどの地点に藤沢狄森(えぞもり)古墳群がある。

七・八世紀にかけて展開しているが、古墳の被葬者の後裔が徳丹城造営と関わり深かったエミシ集団だったかもしれず、城造営直前の時期まで城域および周辺に展開していた竪穴住居跡群の存在と共に注意しておく必要がある。 |

図29 徳丹城遺構全体図

|

また城廃絶後の九世紀後半には旧城域に隣接する城外東部(館畑遺跡)で廂(ひさし)をもつ官衙的な掘立柱建物が出現し、その後場所を城外北部に遷して十世紀中葉頃まで存続している。

徳丹城が機能していた時期から活躍していたエミシ系豪族の居館だろう。

徳丹城のもつ特異な特徴の一つに、外郭の北辺のみが築地塀となっていることがある。

古代の城柵・官衙では普通南が正面であり、門にしろ区画施設にしろ南面が最も立派に造られる。

同城の場合は北を除く三面が丸太材列を主体とし、北辺のみが築地である。政庁の区画施設も築地ではない。

ということは、外郭北辺のみが異様に立派に造られていることになる。北方に住む者たちに対して、いかにも城柵の存在を誇示しているかのようである。

同城膝下のエミシ集団による北方エミシ集団に対する優越感の表現であるかのような印象すら抱かされる。

徳丹城は広範な諸地域のエミシ社会を糾合していたのではなく、比較的狭小な周辺地域のエミシ集団によって支えられていた城柵だったのではないか。

徳丹城の初見記事でもある『日本後紀』弘仁五(八一四)年十一月十七日条には「陸奥国言す。胆沢・徳丹二城、遠く国府を去り、孤り塞表に居る。城下及び津軽の狄俘、野心測り難し」とあり、両城とも北に対する警戒を欠かさなかったことが知られる。

特に最前線の徳丹城の場合、北への警戒感は並々ならぬものであっだろう。

また弘仁四(八一三)年には吉弥侯部(きみこべ)止彼須(とびす)・可牟多知(かむたち)らが「逆乱」を起こしており(『日本三代実録』)、志波城廃城・徳丹城への移転が一つのきっかけとなってエミシ反乱が惹き起こされたものと解される。

徳丹城造営期の在地情勢はかなり緊迫していたのである。

和我・蘓縫・斯波三郡と徳丹城

先述のように徳丹城の前身である志波城は、陸奥北辺のエミシ社会の側による造営への積極的協力がなければ成らなかったとみられる。

三八年戦争の最中である延暦十一(七九二)年に「王化」に帰せんがために使を遣わそうとした斯波村の夷の胆沢公(いさわのきみ)阿奴志己(あぬしこ、『類聚国史』)や、同年に「王化」を慕ってはるばる長岡宮に入朝した爾散南公(にきなんのきみ)阿波蘇(あわそ)・宇漢米公(うかんめのきみ)隠賀(おんが、同、なお爾散南公は二戸地方、宇漢米公は軽米地方を本拠とするエミシ系豪族か?)などは、おそらくはその後志波城造営に協力し、同城に拠って在地支配者としての権力を強化せんとしたエミシ系豪族ではなかったか。

志波城は、北上盆地北部のみならず、岩手県北部の馬渕川・新井田川水系を含む広範な地域社会をその後背地として有していた可能性があろう。

しかしそれだけに一方では、エミシ地域集団間での激しい競合もあったとみられ、中央勢力による陸奥北辺エミシ社会の統治には不安定な面も多分にあったことだろう。

志波城下の和我・稗縫・斯波三郡の建郡が遅れたのも、右のような事情によるのではないか。

胆沢城下の三郡のように内国からの移民集団を核に建郡することが困難だった志波城下の在地社会においては、おそらく当初からエミシ集団の政治的編成による建郡が目指されていたであろうが、同城周辺の北上盆地でさえエミシ社会の政治的統合がなかなか難しい状態にあったようで、建郡は難航したようである。

ようやく建郡の成った弘仁二(八一一)年は文室(ふんや)綿麻呂(わたまろ)による最後のエミシ“征討”が行われた年でもあり、また志波城廃城と徳丹城への遷置が決定された年でもある。

綿麻呂の戦役も徳丹城造営も、ともに新たな三郡支配体制の創出を意図した事業だったのではないか。

弘仁二年には、注目すべき出来事がもう一つあった。

綿麻呂の“征夷”終了直後に戦後処理の一環として、「蝦夷」は本人の申請に基づき「中国」(内国)へ移配し、「俘囚」は便宜を慮って「当土」(現地)に安置する、という政策が実施されたことである(『後紀』)。

ここで謂われている「蝦夷」とは、それまで志波城体制の下に結集していた陸奥北辺(三郡及びそれ以北)の譜代エミシ系有力者とその一族らを指しているのではなかろうか。

つまりこの政策は、田村麻呂によって樹立された志波城体制をいったん解体し、徳丹城体制ともいうべき新たなエミシ支配体制に再編していくために出されたものだったと考えることが可能なのである。

ちなみに考古学的知見では九世紀初頭から前半にかけて、三郡地域の集落遺跡の数は減少し、集落内部では突出した大型住居が姿を消し、住居の竈の位置が北壁から東壁へと移る傾向をみせるなど顕著な変化が認められる。

弘仁二年の「蝦夷」移配策と関連する現象であることが推察されよう。

徳丹城廃絶、鎮守府胆沢城一城体制へ

こうして和我・稗縫・斯波の新三郡支配の要としての徳丹城が成立するが、この徳丹城体制も当初から磐石の堅固さを誇っていた訳ではないことは、弘仁四(八一三)年のエミシ反乱の事実からも明らかである。

また発掘調査所見からしても、同城は九世紀第2四半期の内に早くも廃絶しており、短命な城柵であった。

なお文献史料によって徳丹城廃絶年代を検討する際注目されるのは、『日本文徳天皇実録』に記されている坂上清野(きよの)という人物の伝である。

そこには、彼が陸奥出羽(むつでわ)按察使(あぜち)として現地在任中の承和三(八三六)年頃までは「夷民和親し、関塞事無し」といった状況で、彼は平和裡のうちに官を罷め都に帰還したとあり、辺境が比較的平穏に治まっていたために承和初年頃に徳丹城が廃されたとみると実に適合的なのである。

ちなみに承和三年春頃(あるいは前年の終り頃)からは「奥郡騒乱」と称される辺境地域の動揺期に入り(『続日本後紀』)、城柵廃止がなされる時期としては不適合である。平穏な時期に必要性の希薄となった徳丹城を廃止したものの、そのことが逆に辺境社会内部での政治的・軍事的バランスを崩して社会不安を増大させ、「奥郡騒乱」の要因となったものと考えられる。

徳丹城廃城は、鎮守府胆沢城の機能強化、整備・拡充への動きと連動するものだった。

ちょうどその直後の時期、胆沢城では政庁など主要な建物が礎石建ち、瓦葺きとなり、政庁南門と外郭南門との中間に「殿門」と称される立派な造りの門が設けられ、また官衙群も大規模に改作されている。

徳丹城が北上盆地北部で有していた諸機能は胆沢城に吸収されたとみなされよう。

承和元(八三四)年に「陸奥鎮守府印」が鋳造され使用が開始されたこと(『続後紀』)は、北方辺境支配の拠点としての機能を鎮守府胆沢城に一本化することを公的に宣言したことを意味しよう。

また翌年、俘囚の吉弥侯宇加奴(うがぬ)ら三名の姓が物部斯波連(しわのむらじ)と改められたという記事(同)も、それまで徳丹城に拠っていたエミシ有力者に対して同城廃絶の代償としてそれ相応の政治的地位を公認するという意味合いが含まれていたのではないか。

徳丹城廃止・胆沢城機能強化の開始された時期は、承和元年頃とみるのが最も妥当なところであろう。

しかしながら鎮守府胆沢城一城体制による再出発は、波乱に満ちた幕開けであった。度重なる「奥郡騒乱」の発生がそれを裏付ける。

社会不安が蔓延し騒擾事件が多発するなかで、鎮守府胆沢城を拠点とした中央勢力は俘囚有力者の軍事的・政治的実力を配下に組織し、一方万民夷融和政策を展開していくことにより、次第に奥郡支配を安定化させていったとみられる。

鎮守府胆沢城一城体制が安定期に入ったのは、およそ九世紀後期のことであろう。

北上盆地各地の諸遺跡からは九世紀中・後期頃のものとみられる石帯(有位者正装の際に用いる革帯に付けられている装飾の石製品)が見つかっており、エミシ系有力者が鎮守府胆沢城を頂点とする支配機構の影響下に組織されていたことが窺える。

またこの時期以降、徳丹城跡地東・北側の廂をもつ建物や北上市岩崎台地遺跡の四面廂建物が出現し、それぞれ物部斯波連一族、(物部?)和我連一族との関連が強く想定される。

遠野市高瀬Ⅰ遺跡ではやはり九世紀後半頃の出土墨書土器中に「物」「物部」と書かれたものが大量に見出され、遠野地方には物部弊伊(あるいは去返)連を称するエミシ系有力者がいた可能性がある。

「物部○○連」とは鎮守府胆沢城一城体制の下で各地域の支配を分掌した現地有力者に与えられる姓だった可能性があることを指摘しておきたい。

4 安倍氏と源氏 top

安倍氏の台頭と奥羽両国

北上盆地の大部分を占める奥六郡(胆沢・江刺・和賀・稗貫・紫波・岩手)に勢力を張っていた豪族安倍氏が、いわゆる前九年合戦の果てに源氏・清原氏の連合軍によって滅亡させられたことはあまりにも有名である。

だがそれにもかかわらず、安倍氏がいかなる性格の豪族で、いつ頃、どのような歴史的情況を背景に奥六郡に台頭したのか、といったごく基本的な問題点について、これまで必ずしも十分に明らかにされてきた訳ではなかった。

大同三(八○八)年以来鎮守府所在城柵たった胆沢城は、最近の発掘調査所見ではおよそ十世紀中葉~後期頃に廃絶したものとみられている。

ちょうどこの頃は、任国の政務に関する権限が国司の官長である守(かみ)に集中していき、介(すけ)・掾(じょう)・目(さかん)といった下僚国司が守の属吏化していくいわゆる国司受領化の動きがみられた時期にあたる。

鎮守府将軍は武官の範疇(はんちゅう)に入るもので十世紀以降のそれは本来の受領官ではないが、出羽側の出羽城介と共に受領に凖ずる扱いを受けるいわゆる特別受領であり、胆沢城廃絶もこうした鎮守府将軍の「受領官」化と軌を一にした現象ではないかと解される。

同城が廃絶され九十世紀中葉~後期前後の時期に、鎮守府将軍の「受領官」化に対応した形で、鎮守府支配機構の大幅な再編成が進められたことだろう。

なお、胆沢城廃絶に先立つ九世紀後・末期~十世紀初頭の時期の奥羽両国では、下僚国司らが金・馬・廣・毛皮などの交易の利を争い求めるため守との対立が絶えなかったようであり、現地へ下向し掠奪的交易を行う王臣家の使らの活動とも相よって、多くのエミシを含む在地社会に中央勢力への不満・反発を醸成するなど、深刻な影響を及ぼしていた。

こうした中、元慶二(八七八)年には出羽側でついに大規模なエミシ反乱が勃発し(元服の乱)、生長天慶二(九三九)年にも六一年前の再現ともいうべきエミシ大反乱(出羽天慶の乱)が起こっている(『日本三代実録』『貞信公記抄』『本朝世紀』)。

民夷の混在、対エミシ交易をめぐる卜ラブルといった“火種”を抱えた辺要国奥羽においては、国守・鎮守(府)将軍・出羽城介の受領(「受領」)化や、下僚国司・鎮官の属吏化(国務・府務からの疎外)、受領の下で行政実務を担う在庁機構の形成は特に強力に推進される必要があったといえよう。

近年の諸研究によれば、安倍氏は本来、鎮守府在庁機構の担い手としてのいわゆる在庁官人の筆頭だったとみられている。

とすれば、安倍・清原氏はそれぞれ、特別受領鎮守府将軍・出羽城介の下で鎮守府・秋田(雄勝)城の在庁官人たちを統率する存在として、古代城柵の廃絶する十世紀中葉~後期前後の時期に王朝国家によって登用されたものだったのではなかろうか。

安倍氏はエミシか?

安倍氏についてはこれまで一般に、エミシに出自をもつ在地豪族とのイメージで捉えられることが多かった。

安倍氏が従来エミシ視されてきた最大の理由は、前九年合戦の顛末を描いた軍記物語である『陸奥話記』の冒頭部分の文章と、合戦を平定した源頼義が治暦元(一〇六五)年に伊予守重任を願って提出した奏状(『本朝続文粋』)とに描かれている安倍氏像にあるように思われる。

しかしながら、『話記』と頼義奏状に描かれた安倍氏俾は、実は政治的作為による虚構である疑いがきわめて濃厚である。

現存する『話記』諸本には、①通用本である群書類従本系の諸本と、②冒頭部分など六ヵ所が①とは全く異なる字句によって成っている尊経閣(そんけいかく)文庫所蔵の一本(いわゆる尊経閣本)とがある。

このうち原本の旧態を保存しているのは②の方で、①は中世末期か近世初頭頃に冒頭部分の本文に改竄(かいざん)の手が加えられて成立したものであることが、諸本の文献学的検討によって窺い知られる。

興味深いのは、①による冒頭部分の改竄が『吾妻鏡』『奥州後三年記』など、しかるべき史書、文献に依拠してなされたらしい点であり、改竄者は本来の『話記』の示す安倍氏像に根本的な疑義を抱き、“史実”に即してそれを矯正しようとして改竄を行ったものと解される。

②の冒頭部分で描かれている安倍氏は私的専横を極め粗野で暴言な性行が著しいが、一方①のそれではそうした色合いがかなり薄められていることが、文章を比較するとよく分かる。

また近年、『話記』を藤原明衡(あきひら、?~一〇六六)の晩年の作とする、きわめて説得力に富む有力な学説が提出された。

康平七(一〇六四)年に源頼義が都に凱旋した際、明衡が頼義のために安倍氏“追討”を報賽供養する「大般若経供養願文」を代作しているという事実があり(『鳩嶺集』)、また頼義奏状や、康平七年に前出羽守源義家が越中守への転任を申請した奏状(『朝野群載』)は『話記』との類似点がきわめて多く、これらの代作者もまた明衡であったという。

いわば明衡は、源氏側の文章顧問であった。

以上のことからすれば、『話記』冒頭部分や頼義奏状の文章は、勝軍の将たる源頼義やその関係者の側の言い分に基づき、この合戦を王権守護の藩屏たる武門棟梁源氏による北辺の“逆賊”討伐の戦いとして総括しようとする、いわば「源氏史観」ともいうべき立場に立脚して書かれた文献である可能性が浮上してくる。

とすれば、『話記』尊経閣本の冒頭部分で語られる安倍氏の六郡「横行」や「騏暴滋蔓」、「賦貢を輸さず、徭役を勤むることなし」、「代々己を恣にし蔑にすといえども、上これを制すること能わず」といった言辞も、頼義奏状の

「郡県を領して以って胡地となし、人民を駈りて以って蛮虜となす。数十年の間、六箇郡の内、国務に従わず」

との過激な文章と共に、源氏側の立場からする偏見や誇張を含んでいる可能性がきわめて高く、そのまま史実と受取る訳にはいかない。

また『話記』や奏状は、中国での夷狄征討の故事を引きつつ安倍氏を殊更に夷狄臭く描き出そうとする態度に終始しているが、これも正に政治的作為の表れそのものというべきだろう。

これら以外の史料でも安倍氏を「俘囚」と称する例は少なくないが、そもそも安倍氏が“逆賊”の汚名を着せられて国家により“追討”されたという経緯を踏まえるならば、これは単なる貶称と解することも可能で、安倍氏の出自がエミシであることの積極的な根拠にはなり難い。

こうなると、安倍氏が果たして本当にエミシ系の豪族であったのかということじたいが根本的に疑われることにならざるを得ない。

安倍氏と清原氏

なぜ奥六郡には安倍を姓とする豪族が台頭したのだろうか。

宮崎康充編『国司補任』によって安倍姓、清原姓の国司をみてみると、両姓とも奥羽二国の守・介や鎮守(府)将軍、秋田城城司として奥羽に関わりをもったのはほぼ九世紀のことであり、十世紀に入るとほとんどみえなくなることに気づく。

十世紀になると奥羽両国の守や鎮守府将軍、出羽城介は受領・特別受領として都の実力ある貴族や東国に所領をもった有力軍事貴族などの任ぜられるところとなり、都の安倍・清原氏は最早、これらに任ぜられる氏族とは“家格”的に競合することはないのである。

ここで注目したいのは、元慶二(八七八)年に元慶の乱が秋田地方で勃発した際、安倍比高(これたか)と清原令望(よしもち)がそれぞれ陸奥側、出羽側で活躍したことが知られる点である。

令望は出羽権椽(ごんのじょう)として乱平定に功があり、平定後は秋田城城司として戦後の事態収拾に努めた。

一方、比高は乱勃発時に鎮守将軍の任にあった人物で、やはり彼も乱平定後、新将軍小野春風(おのはるかぜ)と共に戦後処理に当たったらしい。

右のように両氏は、九世紀後・末期における奥羽辺境との密接さ、十世紀における断絶という様相が全く一致しており、それは単なる偶然とは思われない。

またこれまでの研究で明らかにされているように、九世紀後期以降五位級の中央貴族や子孫の地方留住・土着化が辺境地域を含めてかなり広範に認められることも併せ考えるならば、奥六郡安倍氏、出羽山北清原氏は、元慶の乱平定や戦後経営に功績のあった安倍比高、清原令望と現地のエミシ系有力者一族の女性との間に生まれた安倍某・清原某を祖とする氏族だったのではないかと推察することができよう。

そして、十世紀中葉~後期前後の時期に進行した、律令国家から王朝国家への体制的転換を背景とする鎮守府支配機構再編の過程で、辺境軍事貴族である安倍・清原氏はそれぞれ鎮守府、秋田(雄勝)城の在庁官人の統率者としての座を占めることとなり、「奥六郡主」安倍氏と「出羽山北主」清原氏が誕生したのであろう。

その際、両氏が登用されたのは、過去に鎮守将軍・秋田城城司を輩出し、元慶の乱後の辺境経営に大きな功績をなした名族として在地社会に勢力を張っている存在でありながら、“家格”的には鎮守府将軍、出羽城介と競合せずその統制下に治まりやすいという二つの条件に適っていたことが重視された結果ではないかと憶測する。

また女系に在地エミシ系有力者の血を引く安倍・清原氏出身の人物を鎮守府・秋田城の在庁官人の統率者に任ずることによって、民夷融和、国務・府務の正常化、在地支配の安定化といった諸課題に対しても、多くの役割を期待することができたものと推察されるのである。

安倍頼時の父忠良

周知のように『話記』には、冒頭の部分に頼時の父忠良(ただよし)の名がみえる。

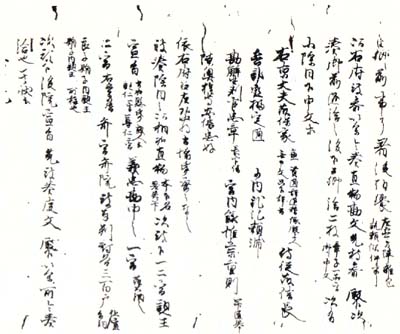

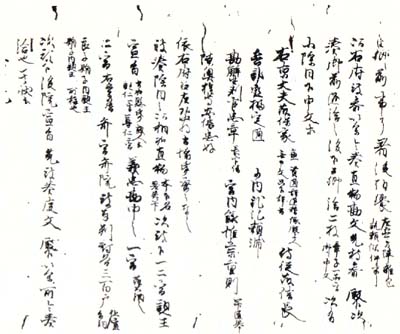

系図類を除き文献上ここにしかみえないと思われていた頼時父の名は、平範国(のりくに)の日記である『範国記』の長元九(一〇三六)年十二月二十二日条に「安倍忠好」と記されていた。

忠好(忠良)はこの日陸奥権守に任ぜられており、『話記』の語らない歴史的事実を知ることができる。

ところで、前九年合戦の発端たる永承六(一〇五一)年の陸奥守藤原登任(なりとう)と安倍頼時(よりとき、当時は頼良)との戦いをめぐる『話記』の記述には、鎮守府将軍が登場しない。

出羽城介平重成は登任軍の前鋒としてみえるものの、陸奥側の名高い武官である鎮守府将軍は影すらみせない。

また『今昔物語集』では、源頼義陸奥下向以前の安倍頼良の権勢について「代々の国司此れを制すること能わず」と表現しており、やはり鎮守府将軍のことがみえない。 |

図30 『範国記』長元9年12月22日条(部分)

|

安倍氏が十世紀のある時期以降鎮守府在庁官人の統率者だったとみられることは前述の通りであり、すると前九年合戦期よりかなり前から鎮守府将軍は現地に赴任しなくなっていたと考えざるを得ない。

長和三(一〇一四)年、当時鎮守府将軍だった平維良(これよし)は奥州より上京し、左大臣藤原道長に馬二〇匹をはじめとして胡禄・鷲羽・砂金など北方の珍奇な品を含む莫大な財物を贈った(『小右記』)。

将軍重任を狙ってのことである。その後維良は陸奥守藤原貞仲と対立し、寛仁二(一〇一八)年には両者合戦におよんでいる(『小記目録』)。

王朝国家体制の下でそれぞれ徴税請負人としての実力を蓄えていた陸奥守と鎮守府将軍は、この時おそらくは北方諸産物の国庫納入分の請負や私的得分の配分をめぐって相争うに至ったものとみられる。

鎮守府将軍は受領待遇のいわゆる特別受領ではあったが行財政上の諸権限では陸奥守から独立してはおらず、両者の間に平和的な「棲み分け」が実現している訳ではなかった。

この事件を期に王朝国家首脳部は、陸奥守と鎮守府将軍の政治権力の一本化を図るための政策を推進していく。

物欲の権化ともいうべき維良に続いて寛仁二(一〇一八)年には平永盛が鎮守府将軍となり(『平群系図』)、鎮守府政の収束が図られた。

ついで治安二(一〇二二)年には藤原頼行がこれに任ぜられているが(『秀郷流系図』)、翌三年には参議従二位にまで昇った父をもつ“大物受領”で平永盛の親族でもある平孝義が陸奥守に任ぜられ(『小右記』)、国政と府政の一体化が強力に推進されたとみられる。

その結果、鎮守府将軍は長谷元(一〇二八)年に任終・帰京した頼行を最後に、天喜元(一〇五三)年に陸奥守源頼義が兼任の形で就任するまでの長期間現地不在となるのである。

そして陸奥守の下に一元化された辺境支配が落着きをみせてきた頃、これら一連の政治改革に功績のあった忠良が長元九年(一〇二六)十二月、陸奥権守に補任される。

これにより奥六郡地域における安倍氏本宗の現地支配権が公権として認定されると共に、忠良による統率を介して鎮守府在庁勢力が陸奥守麾下に編成されることになった。

陸奥辺境における新体制の樹立であった。

鎮守府将軍の現地不在化は、受領官陸奥守と「受領官」鎮守府将軍との内紛に象徴される王朝国家による北方辺境統治の根本的矛盾の結果ではあったが、一方では安倍氏に代表される奥六郡在地勢力の側による主体的運動の成果でもあっだろう。

またそのことはもちろん、忠良の権守就任についても同様である。

奥六郡の住人たちはかってのように受領層貴族たちによる一方的な収奪にただ身を任せているのではなく、地域社会の諸問題に自ら積極的に取組むための主体性を辛抱強く培っていた。

新時代の到来と共に、それが遂に実を結んだのであった。

前九年合戦勃発

忠良の子頼時(改名前は頼良)の代に至ると、「奥六郡主」安倍氏の権勢は益々絶大なものとなっていく。

陸奥権守に就任した父忠良代の遺産を足掛かりとし、奥六郡内での政治的・経済的・軍事的実力を一段と鞏固なものとした頼良の存在は、陸奥国府勢力にとってかっての「受領官」鎮守府将軍と同様の脅威として強く意識されるところとなり、陸奥守と「奥六郡主」頼良との間には、次第に深刻な軍事的緊張が高まっていくこととなる。

事態は一触即発の情況へと展開し、永承六(一〇五一)年、遂に頼良は陸奥守藤原登任と合戦を交えてしまう(『話記』)。

陸奥国内で生じた内紛の事態収拾を命じられて同年に新任の陸奥守として現地に下向したのが、河内源氏の祖源頼信の嫡子頼義であった。

頼信は長元元(一〇二八)~四年に坂東で起った平忠常の乱を平定した功績により、一躍武門棟梁(とうりょう)としての威信を世に広めた。

その際、嫡子頼義も父の下で乱の平定に従い、大いに東国武者たちの信望を得た。

こうして河内源氏は王権守護の藩屏(はんぺい)たる武門棟梁として、各地の反乱勢力を討ち従え国家を鎮護する存在と目されて、王朝国家支配層による強い期待を背負うことになった。

源頼義と「奥六郡主」安倍頼良が相対時することとなったのは、こうした史的背景による。

しかし源頼義が現地に到着すると、頼良は天下に名高い武門棟梁源氏の国守に対して最大限の敬意をはらい、頼義と同名であることを憚り名を頼時と改め身を委ねて帰服したので、しばらくの間両者の関係は、表面的には平穏であった。

天喜元(一〇五三)年、陸奥守頼義は鎮守府将軍を兼任した(頼義奏状)。

鎮守府将軍は前述のように、辺境支配の体制的・政治的安定化のために現地不在とされるに至った経緯があるのに、ここで頼義による兼任の形で現地において復活したのはなぜか。

ひとたび国守に弓を引いた頼時の存在が危険視され、彼を統制するに足る武勇の人物によって鎮守府を押さえたいとの意向が王朝国家支配層の側にあったことも考えられるが、おそらくは頼義自らが任官を強く望んだものであり、源氏による安倍氏“追討”のシナリオ作りは、この時すでに始まっていた可能性が高い。

同四(一〇五六)年、鎮守府将軍として府務を執るため鎮守府入りした頼義に対して、頼時はこれを恭しく迎え入れ、給仕の限りを尽くして奉仕した。

危険な気配を感じとっていたが故の振舞いではなかったか。

鎮守府での公務を終え、陸奥守頼義ら一行が国府への帰路の途上、阿久利(あくり)河畔で頼義郎等の人馬の殺傷事件が起ったとされ、何の取調べもないまま頼時の嫡子貞任(さだとう)がその下手人に仕立て上げられてしまう。

この期に及んでは頼時を長とする安倍一族も衣川関を閉じて合戦に備える構えをとり、ここに源氏と安倍氏との合戦の火蓋が切って落とされる。

阿久利河の“事件”は、安倍氏を挑発しこれを“反逆者”として“追討”するために、源氏側が捏造(ねつぞう)した事実無根の謀略であったとみてほぼ間違いない。

頼義はさっそく朝廷に頼時・貞任ら“追討”の宣旨下給を求めたとみられるが、都では国家首脳部の間で衆議がまとまらず、この事件により安倍氏が直ちに朝敵となった訳ではない。

頼義側の行動に当然疑念も抱かれただろう。

しかし、頼義による執拗な政治工作が遂に功を奏し、天喜五(一〇五七)年秋に国家首脳部の間で安倍氏“追討”を国家の方針とすることが確認された(『帝王編年記』)。

その時すでに頼時は流れ矢の傷がもとで戦死しており、安倍軍総帥の任には嫡子貞任が就いていた。

そして十二月、頼義は安倍氏“追討”の遂行という任務を明確に帯びて陸奥守に再任される(『扶桑略記』)。

安倍氏の滅亡

陸奥国軍と安倍軍との全面戦争において、当初圧倒的に優勢だったのは安倍軍の方だった。

頼時を失った安倍軍は貞任を中心に結集し猛虎の勢いで反撃、同年十一月の磐井郡黄海の合戦では圧倒的な強さで国軍に大勝する。

一方敗れた陸奥守頼義は嫡子義家らわずか六騎を従え、命からがらようやく窮地を脱する有様だった。

その後も国軍側は一向に安倍氏の勢いを制することができず、安倍方は本来の勢力圏である奥六郡を南に踏み越え、磐井郡以南に進出。安倍方の将だった藤原経清(奥州藤原初代清衡の父)は、本来国府に徴納されるべきはずのこれら諸郡の官物を、「白符」(陸奥国印の捺されていない経清の私的文書)を用い安倍方の軍粮として徴収した。

頼義にとっては、安倍方にされるがままで手出しもできないような状態が何と四、五年も続いた。

一向に好転しない戦局を前に、頼義は出羽山北の清原氏に援軍を請う。

当時「出羽山北主」の座にあった当主光頼は結局承引せず、度重なる交渉の結果庶流の武則(たけのり)が遂に援軍派遣を受諾、康平五(一〇六二)年八月、武則に率いられた一万余の清原軍が陸奥国軍に合流した。

清原氏はかつて安倍氏と共に同様の任務を以て王朝国家に登用された経緯をもつ“双子の兄弟”の片方でもあり、安倍氏とは常日頃からの交流があって、安倍方に関する軍事情報や内部事情にもよく通じていたから、頼義にとってこの援軍は心強いこと限りなかった。

頼義が清原の援軍を得た時点で、戦の帰趨はほぼ決したといってよい。

八月十七日、北伐が開始される。

国軍はまず、僧良照と宗任の守る磐井郡小松柵(一関市)を攻略、九月五日には同郡仲村(花泉町)の戦でも貞任軍を敗走させ、六日に衣川関(衣川村)を破る。

七日に胆沢郡藤原業近柵・大麻生野柵・瀬原柵を抜き、十一日には安倍方の一大拠点だった鳥海柵(金ヶ崎町)に入城する。

さらに国軍は、和賀郡黒沢尻柵、江刺郡鶴脛(つるはぎ)柵・同比与鳥(ひよどり)柵を落として一気に北上、十六日に安倍氏側の最後の牙城である岩手郡厨川(くりやがわ)柵(盛岡市)・嫗戸(かばと)柵(同)を攻める。

激しい籠城戦の末、遂に十七日夕刻、安倍方は敗れ、貞任、重任、藤原経清らは捕えられて斬首、「奥六郡主」安倍氏はここに滅亡した。 |

図31 厨川柵跡擬定地

|

5 平泉と京・鎌倉 top

京への三つの道

この本尊造立の間、基衡(もとひら)支度(したく)を仏師雲慶に乞う。

……功物を仏師に運ぶこと、いわゆる円金百両、鷲羽百尻、七間々中径ノ水豹(あざらし)皮六十余枚、安達絹千疋、希婦細布二千端、糠部駿馬五十疋、白布三千端、信夫毛地摺干端等なり。

このほか山海の珍物を副うなり。

三か年功終るのほど、上下の向夫課駄、山道・海道の間、片時も絶ゆること無し。

また別禄と称し、生美絹を船三艘に積みこれを送るのところ、仏師抃躍(べんやく)の余、戯れ論じて云く、『喜悦極りなしといえども、なお練絹大切なり』と云々。

使者奔(はし)り帰り、この由を語るに、基衡悔い驚ろき、また練絹を三艘に積みて遣しおわんぬ。 |

奥州藤原氏二代基衡が、毛越寺(もうつうじ)の本尊丈六の薬師を造立したときの有名な逸話である。

文治五(一一八九)年奥州合戦で志和郡に進駐した源頼朝の元に、平泉の僧侶が諸寺院の由緒書を持参した(『吾妻鏡』)その一節である。

ここに記された円金以下の財宝は、当時の奥羽の風土の恵みであり、またエゾ交易の果実でもあった。

基衡の時代、北方の富に支えられた平泉の繁栄を偲ばせる。

ところでこれらの「珍物」は、どのように京都へ運ばれたのだろうか。

本尊が完成するまでの三年間、功物(仏師への謝礼と造営の費用)を運ぶ隊列が、「山道・海道」にひしめいていたという。

山道は東山道の延長で、陸奥から下野を経る陸路である。

鎌倉時代の史料では奥大道と記され、近世の奥州道中の前身にあたる幹線道路とみてよかろう。

海道は本来は海沿いの道の意だろうが、「生美絹を船三艘に積みこれを送る」「また練絹を三艘に積みで遣しおわんぬ」との文言からすれば、水路を利用したことは疑いない。

北上川から太平洋に船を進め、ここから海岸づたいの陸路を南下して常陸に至り、東海道を進むか。

あるいはさらに海運を利用したか。

いずれにしても海と切り離すことのできない道である。海沿いの道は、太平洋岸だけではない。

これもよく知られていることだが、保安元(一一二〇)年に摂関家領越後国小泉荘の定使兼元という人物が、藤原清衡が京へ運ぶ途中の金・馬・檀紙を横取りするという事件があった(『中右記』)。

平泉から出羽を通り、海沿いに北陸道を経て京都へ向かうルートがあったことは確実である。

関東への道

これらの道のうち、奥大道と北上川-太平洋岸の道は共に関東を経由する道である。

後者についていえば、柳之御所遺跡などから、草創期の常滑・渥美焼が相当に出土している。

また北上川河口近くにあたる宮城県石巻市の水沼窯はそのプラント移出ともいうべき性格をもち、藤原氏の保護の元に成立したらしい。

北上川から伊勢湾に至る水運が想定されるのである。

そもそも奥州藤原氏初代の清衡の父で、前九年合戦に敗れた藤原経清は亘理権大夫(わたりごんのだいふ)と名乗った。

亘理郡は現在の宮城県海岸部にあたる。

そして経清の父頼遠は、下総国に五郡を頷し太大夫と称された。

経清の奥州への道も太平洋岸のルートだったかもしれない。 この道は、北上川を遡って志和郡にまで続いていた痕跡がある。

奥州合戦で頼朝は志和郡陣岡(じんがおか)に一週間ほど滞在した。

ここには高水寺という古刹があるが、その鎮守は走湯権現だった。

頼朝は最終目的地である厨(くりや)川に出発するにあたって、高水寺の大きな槻木の下に立ち、「走湯権現に奉ると称し、上箭の鏑二を射立てた」という。

走湯権現の本山はいうまでもなく伊豆国の走湯山(伊豆山)で、箱根権現とならんで鎌倉幕府と特別に縁が深い。 |

図32 陣ヶ岡の蜂神社

|

鎌倉時代には走湯山の商船ともいうべき灯油料船が利根川水系を縦横に走っていたことが明らかにされているが、その始りはもっと古く、その活動範囲はもっと広かったのではないか。

高水寺の走湯権現はそのことを示唆している。

とはいえ、奥羽-関東間の主要幹線はいずれかとあえて問えば、やはり東山道=奥大道に分があるだろう。

藤原清衡が平泉に本拠を移した時に、「白河関より外浜に至」る道に「一町別に笠率都婆(かさそとば)を立て、その面に金色の阿弥陀像を図絵」したと伝える。

やはり『吾妻鏡』の記事だが、奥州藤原氏が陸奥国を縦貫する奥大道を完成し、これを整備したと解釈できよう。

これ以前の中央政府の奥羽「開発」は出羽方面の海岸沿いのルートと、陸奥側の内陸沿いのルートが、それぞれの時期によって用いられていたが、奥州藤原氏の時に陸奥側のルートに一本化されたとの説が有力である。

奥大道は、藤原氏が政府から北方支配を請け負ったことを示す象徴的な意味をもったに相違ない。

藤原氏の北方に対する支配権は、鎮守府将軍の権限に由来するとされる。

鎮守府胆沢城が古代以来、政府の対北方政策の最前線であることはいうまでもない。

そして十世紀以降の将軍は関東地方に基盤をもつ武将が少なくなく、彼らが赴任する道は、この奥大道だったろう。

十世紀前半の平将門の乱で討たれた平国香(くにか)や、将門を倒した藤原秀郷と平貞盛らは、みな鎮守府将軍の経験者である。

任期中は自ら一族・従者を引き連れて鎮守府におもむき、北方の防備にあたった。

彼らのエミシとの交戦の経験が、中世武士独特の戦闘様式や気風を育て上げたとする指摘もある。

また鎮守府将軍の職歴は、関東の武士社会でリーダーとして活躍するための要件だったとの説もある。

奥大道は、奥羽と関東を結んで馬を馳せる武者たちの道であった。

鎌倉と京と

この関東経由の道に立ちはだかったのが、鎌倉幕府である。

文治二(一一八六)年の初め、頼朝は平泉の藤原秀衡に書状を送り、これまで平泉から直接に京都へ貢納していた貢馬・貢金を頼朝が伝進することを通告した。

五月十日には早速秀衡が貢進した馬三疋が東海道を出発している。

陸奥国の貢馬・貢金は、奥大道-東山道の道筋で京へ運ばれたと考えるのが自然だが、この時に奥大道から鎌倉を経由して東海道を進む道に変更されたことになる。

同時に頼朝は、陸奥と関東との境にあたる地域に、自身の荘園である関東御領を成立させている。

平泉と京都との交通路の遮断である。はやくも養和二(一一八二)年に頼朝は鎌倉の海岸江ノ島に弁財天を勧請し、「鎮守府将軍藤原秀衡を調伏」すべく祈祷を行っている。

祈祷の効果はともかくも、これもまた、関東・東海と奥羽をつなぐ水路を閉ざそうとしたと解釈できないこともない。

とすれば、平泉と京とを直結させる道はひとつ、出羽から日本海岸沿いに北陸道を南下する道に限定されてくる。

源義経が平泉へ逃れる時に用いたと伝えられる道である。

憶測を逞しくすれば、文治五年の奥州合戦までの間、奥州藤原氏はこのルートを使って、京の公家政権と緊密な連絡をとっていたのではなかろうか。

執拗に合戦の許可を求め続ける頼朝、時には寺院への参籠(さんろう)と称して返事を引き延ばす後白河、両者の駆け引き、狙いすましたように義経を討ち、さらに自身の弟忠衡まで殺害する泰衡。

刻々と伝わる京都からの情報を、泰衡らが冷静に分析していた様子が想像されるのである。

翌年七月末に鎌倉勢は三手に別れて奥羽へ出陣した。頼朝を擁する主力軍が奥大道を、また下総・常陸の武士たちは太平洋岸の道を北上する。

そして「上野国高山・小林・大胡(おおご)・左貫(さぬき)らの住人を催し、越後国より出羽国念種関に」出る北陸道の軍勢があった。

三方からの行軍によって、平泉と京をむすぶ人と情報のルートは完全に遮断され、奥州藤原氏はついに滅亡する。

6 中世南部氏の道 top

北奥の領主たち

近世に南部領となる地域を中世の郡郷制に従って数えると、糠部(ぬかのぶ)・久慈・鹿角(かづの)・閉伊(へい)・岩手・志和・和賀・稗貫(ひえぬき)の八つの郡と、遠野(とうの)保である。

現在の青森県東半分、秋田県内陸の一部、岩手県の北半分にあたる。

ただし中世南部氏の本来の勢力圏は糠部郡を中心に久慈・鹿角郡、それに津軽の一部で、他の諸郡・保にはそれぞれしかるべき領主があり、独白の世界をつくっていた。

志和郡の足利斯波氏、稗貫郡稗貫氏、和賀郡和賀氏、遠野保の阿曽沼氏らである。

さらにその南には、葛西氏のいわゆる五郡二保があった。

江刺・胆沢・磐井・気仙および北上川河口を有する牡鹿の五つの郡と、後には磐井郡に含まれてしまう興田(おきた)・黄海(きのみ)の二つの保である。

こうした諸氏の勢力分布は、基本的にはかれらが郡・保の地頭職を得た鎌倉時代前半に成立したといってよい。

唯一の例外が南部氏で、その足跡が明らかになるのは十四世紀前半以降のことである。

鎌倉幕府が滅亡し後醍醐天皇の建武政権が成立すると、陸奥守北畠顕家が後醍醐の寵愛深い義良(のりよし)親王を奉じて陸奥国府に赴任し、独自の地域的政権を築く。

この陸奥国府は顕家の父で政権の枢要にいた親房の発案とされるが、建武政権の奥州統治の機関として大きな役割を果たした。

国府の北奥における主要な出張所が糠部郡奉行所で、南部師行が奉行に任じられた。南部氏の糠部郡における活動が史料上明らかになるのは、この師行が最初である。

もっとも、糠部に何の基盤もない南部氏が、国府からいきなり郡奉行を任されたとするのも、いささか不自然である。

この地域は鎌倉時代には幕府執権を世襲する北条氏が地頭で、いわゆる得宗領だった。

北条氏は工藤・横溝氏ら被官を地頭代に任じてこれらの所領を管理させ、地頭代の一族は鎌倉末にはこの地域に根付いていたから、南部氏もそうした地頭代で、鎌倉期からこの地域に蟠踞(ばんきょ)していたとする考え方が有力である。

この説が事実に近いとしても、それまでは郡内の一地頭代にすぎなかった南部氏は、鎌倉幕府滅亡、新政権の樹立とそれに続く南北朝内乱といった激動のなかで、急速に糠部郡とその周辺を掌握したことになる。

陸奥国北部の政治地図が大きく塗変ったのである。

奥大道――合戦の道

この塗変った政治地図で、陸奥北部の宮方(南朝)勢力の中核が南部氏と葛西氏だったことはいうまでもない。

しかし両者の勢力圏を割り裂くように、和賀・稗貫氏、斯波氏といった武家方(北朝)の強敵がひしめいていた。

特に斯波氏は家長の養子詮経が、志和郡高水寺城に拠って威勢を振っていた。

元々家長は足利尊氏の信任厚く、建武二(一三三五)年に奥州総大将に、後には尊氏嫡子で二代将軍になる義詮(よしあきら)の補佐として関東執事に任じられた大物である。

志和郡斯波氏は南北朝動乱のなかで、陸奥北部の武家方勢力の中心だったろう。

建武四(一三三七)年正月に北畠顕家が陸奥国府を捨てて伊達郡霊山(りょうぜん)に本拠を移して以来、国府の奪回は奥州宮方の悲願だった。

これを果たすためには、南部氏は北上川流域の並み居る武家方を撃ち破り南下する以外に手だてはない。、

南北朝内乱の時期、奥大道は南部氏にとって合戦の道だったといってよい。

最初の国府奪回作戦は、暦応三・興国元(一三四〇)年頃にはじまる。

建武五(一三三八)年に戦死した北畠顕家に代わって弟の顕信がようやく奥州に到着したのである。

早速北から陸奥国府に進軍する作戦が立てられた。南部氏は奥大道の南下を開始し、岩手郡で河村氏・雫石氏を糾合して厨川氏を破り、岩手山の北嶺の西根に要害を構えた。

さらに強敵の斯波氏を破って南下を続け、稗貫郡では稗貫氏惣領出羽権守を討取って、和賀郡に到着、葛西氏との邂逅を果した。

葛西氏の元には桃生・牡鹿の宮方も結集しており、国府奪回に十分な軍勢がそろった。 |

図33 奥大道略図

|

しかし国府に拠る奥州総大将石塔義房の反撃もきびしく、激戦がつづいた。

翌年にはとうとう宮方は国府奪還を諦め、南部氏は義房の追撃を逃れて、糠部に撤退する。

この戦いの数年後、武家方の奥州統治に変更があった。

新たに奥州管領が設置され、畠山国氏(くにうじ)と吉良貞家が国府多賀城に派遣されたのである。

幕府内ではすでに足利尊氏・高師直(こうのもろなお)と尊氏の弟直義(ただよし)との対立が深まりつつあったが、国氏は尊氏派、貞家は直義派だった。

観応元・正平五(一三五〇)年冬、尊氏・直義がついに干戈を交えると両派の戦いは全国におよぶが、翌年二月に摂津国打出浜で尊氏が直義の軍勢に敗れた頃、吉良貞家は畠山国氏を敗死させたのである。

この混乱に乗じて北畠顕信は再度国府奪回を試み、南部信濃守も奥大道を進軍、葛西伯耆守らの軍勢とあわせて武家方の軍勢を撃ち破り、いったんは国府掌握に成功した。

しかしこれは長くは続かず、翌年春には体勢を立て直した吉良貞家に国府を奪われ、文和二・正平八(一三五三)年正月に南部伊予守・浅利尾張守以下北奥の軍勢も降伏して合戦は終結する。

これが奥州宮方の、最後の大規模な戦闘だった。

ただしその後も小競り合いはあったようで、畠山国氏に従って敗死した留守家助の妻は、家助の遺児で幼い家高を懐いて「ぬかのふへ南部を頼み」下ったという。

南部氏は「三年留守殿をかくし、六歳の時、三千余騎の衆にて」宮城郡に進軍し、留守氏の当主に据えたと伝えられる(余目氏旧記)。

南部氏の健在なることを誇示する事件である。

しかしこの頃にはすでに、北奥における南北朝内乱は事実上終結したといってよい。

時代は紆余曲折をへながらも、動乱から室町幕府体制という新しい秩序へと向かう。

南部氏も、この体制の中に含み込まれてゆくのである。

陸奥国におけるこの体制の要は、鎌倉府と奥州探題だった。

明徳二(一三九一)年以来奥羽は鎌倉府の管轄下にはいり、応永六(一三九九)年には鎌倉公方足利満兼は弟の満直・満貞を奥州安積郡篠川・岩瀬郡稲村に派遣した。

それぞれ篠川公方、稲村公方と称されるが、鎌倉府の奥州支配の拠点である。

しかし幕府は応永七(一四〇〇)年に足利斯波氏分流の大崎氏を奥州探題に任じた。

その背景には幕府と鎌倉府との根深い不和があった。奥州の武士たちは鎌倉府に従うか、探題を通じて幕府と結びつくか、はたまた篠川・稲村両公方のいずれの指揮に入るか、その時々の政治情勢に応じて複雑な動きを見せてゆく。

その好例が応永二十三(一四一六)年冬の上杉禅秀の乱で、この時南部氏は白河・結城・石川・葛西氏らと共に篠川公方満直に従って従軍し、鎌倉公方持氏(満兼の子)、稲村公方らとたたかっている(『鎌倉大草紙』)。

このころの篠川公方は反鎌倉府の態度をとり、その後も幕府と良好な関係を続けた。

ただし篠川・稲村両公方の実質的な影響力は、陸奥国南部に限定されたらしい。

その北限は葛西領の胆沢郡あたりだったか。むしろ現在の宮城県北部を拠点とする奥州探題大崎氏の存在が、南部氏にとっては大きな意味をもっていたようである。

同時に大崎氏の同族で南北朝動乱で北奥武家方の拠点となっていた志和郡斯波氏もこれと並ぶ重みを持っていた。

大崎氏は志和郡斯波氏を同じ家格とみていたし北奥の武士は斯波氏を志和御所と御所の敬称をもって呼んだらしい。

和賀郡で和賀氏惣領の小次郎と庶流の須々孫(すすまご)氏との間で紛争が起った。

一旦は南部遠江守の仲裁でおさまったかにみえるこの紛争は、同じく和賀氏庶流の黒沢尻氏が稗貫氏の惣領羽州をたのんで和賀惣領家に背いたために、和賀・稗貫両郡を揺るがす争乱に発展した。

南部遠江守は和賀氏惣領を支持して出陣したが、「糠部・久慈・閉伊・鹿角・比内(ひない)・津軽三郡・両河北・由利・仙北・秋田・雄勝・油川・横手・滴石諸郡之勢、二三万騎」がこれに従ったという。

永享七(一四三五)年から翌年にかけての事件である。この大軍の指揮者を、近世の史書は南部氏とするが、実際には他ならぬ志和郡の斯波氏だった。

だからこそ、糠部だけでなく津軽に至るまでの北奥羽の軍勢を結集することができたのだろう。

しかもその背後には「大崎の探題の御勢御発向し候」とあるように奥州探題がいた。

戦乱は稗貫氏惣領側の敗北で終ったとみられるが、奥州探題-志和御所斯波氏の指揮系統は奥大道沿いにおよび、南部氏も含めて北奥の室町的秩序を体現するものであった(「稗貫状」)。

京への道・駿馬の道

関東大名南部上洛す。馬百疋、金千両、室町殿これを献ずと云々。

これは伏見宮貞成親王の日記の一節、応永二十五(一四一八)年八月十日の記事である。

室町殿は将軍足利義持。夥しい馬と金は、都人を驚かすに十分だった。

糠部郡の領主南部氏が「関東大名」とあるのは、先に述べたように奥羽が鎌倉府の管轄下にあり、前年正月の上杉禅秀の乱への参戦にみられるように、南部氏が篠川公方足利満直に従っていたからだろう。

この上洛は、敗れたとはいえ禅秀の乱で満直の指揮に従った南部氏に対する、満直の恩賞といえなくもない。

この時の南部氏の上洛ルートを直接に物語る史料はない。

陸奥国内陸部の奥大道を通り、関東地方経由で京へ向ったのだろうか。おそらくはそうではあるまい。

結論を先にいえば、糠部から鹿角をへて出羽国に至り、庄内地方から日本海沿いに北陸道を南下したと考えられるのである。

奥州藤原氏時代以来の、京都に向かう伝統的な道であった。

寛正六(一四六五)年夏、将軍足利義政は奥羽の有力武士に馬の貢進を命じた。

幕府政所代の蜷川親元は、この「公方様御馬」の詳細な注文書を日記にしたためている。

「寸ハ五尺以上、たとへ九寸・八寸ありとも、長五尺の馬のごとくならハ、くるしかるましく候」とある。

当時の馬の背の高さは四尺が定尺で、五尺以上とは相当に大型である。

しかし四尺八・九寸でも、五尺以上の馬に匹敵する肉付きであればよろしい、というのが注文の趣旨だろう。

「毛ハ佐目あしもの外は何毛にても」と、毛並みが良ければ毛色は問わないが、「ふりの髪ハ、不足なり共、尾の毛肝要たるへく候」と、振髪(鬣)は短くとも立派な尾の馬が求められている。

さて、幕府がこの注文書を送って馬の貢進を求めた当時の有力武士は四人。

義政の側近で政所執事伊勢貞親は「南部殿」「南部伊予守殿」「白河修理大夫殿」「大宝寺出羽守殿」に書状を出し、使者を奥羽に派遣した。 (なお、別途に奥州探題大崎氏へも馬の貢進を求めている)。

この「南部殿」も「南部伊予守殿」も現存する系図上で特定することは困難だが、四名のうち二名が南部氏一族であるところに、南部氏の勢力範囲が名馬の産地として知られていた模様がうかがえよう。

すでに指摘されていることだが、南部氏の勢力圏である糠部、久慈は馬産地としてはやくから知られており、室町期に入ると益々その評判は高まっていた。

ところで大宝寺氏からの貢馬はほぼ五ヵ月後に京に届けられたが、楽しみにしていた南部領の馬は来ない。

大宝寺氏からの報告では、「奥口は南部と小野寺と確執に依り、通洛無きの間、尋ぬることを得ず」との有様だっだ。

伊勢貞親は南部右馬助へ書状を出し、

「進上の御馬の事、通路塞るの由承り候あいだ、路次警固の事、大宝寺方へ申し遣し候。然るべき大長の御馬、、一二疋にても、早々京進候らわば、目出たかるべく候」

と催促している。

大宝寺氏から届いた馬は長五寸五分というから、注文書の五尺にはおよばない。

しかし南部領ならば「然るべき大長の御馬」が期待できるので、「一、二疋にても」進上せよと命令(というより懇願か)したのである。

幕府はよほどに南部の馬がほしかったのだろう。

大宝寺氏にも南部氏の貢馬ルートの警固を厳に命じた。

南部氏と争っていた小野寺氏の本拠は雄勝郡稲庭城とされる。

戦場となった場所は特定できないが、南部氏の貢馬が奥羽山脈を西に進み出羽国から海岸沿いに京進されたことは疑いない。

庄内を本拠とする大宝寺氏が警固を命じられているのが、何よりの証左である。

もっとも、この時の南部氏の貢馬が無事に将軍の元に届いたかどうか、はっきりしないのだが。

ここで注意したいのは、この貢馬のルートが、たまさかにこの時だけ利用されたわけではないことである。

文明十一(一四七九)年に、幕府は南部三郎行親に越中国田中保惣領方五分一を返付した。

元々行親の所領だったが、何かの理由で一度取上げられたらしい。

返付の理由は「殊に御馬進上の事、仰せ付けられ候」とあって、幕府への馬の貢進のためであることがことさらに記載されている(諸状案文)。

幕府から道筋に所領を与えられるほどに、南部氏の京上ルートは固定されていたと考えるべきだろう。

先にみたように陸奥国を縦断する奥大道は、南部氏にとって合戦の道であった。 奥大道を通る目的が合戦であり、すすむこと自体が合戦だった。

一方、出羽経由の日本海岸の道は京へ至る道であり、小野寺氏との紛争のことはさておき、この道を進む目的はむしろ将軍への贈り物を運ぶなど、政治的な折衝の道だった。 合戦の道と政治の道、この二つの道は好対照をなすといってよい。

戦国末期のことになるが、天正十四(一五八六)年に南部信直の命をうけた北信愛(のぶちか)は、この道を通って加賀の前田利家の元に赴いた。

南部氏と豊臣政権との、最初の接触である。

当時の政治状況を考えれば至極当然のルートだが、糠部の武将と中央の政権とを結ぶ道としての伝統を思わせる。 |

図34 南部信直

|

陸奥北部の海の道

奥大道も出羽経由の日本海側の道も中央へ向かう道だが、陸奥北部の地域間交通の道も瞥見しておこう。

見逃せないのは三陸海岸沿いの海の道である。

近世に水上交通が整備されてからのこの地域の賑わいは周知のとおりだが、近世以前にもこの海の道がそれなりの役割を果たしていた痕跡は確かにある。

十一世紀後半の前九年合戦で源頼義の命をうけ、気仙郡司金為時(こんのためとき)が鉋屋(かなや)・仁土呂志(にとろし)・宇曾利(うそり)を治める安倍富忠の元に赴いた時に通ったのは、この海の道だと思われる。

中世後期に至るまでも三陸の海の道を媒介として、津軽・下北半島まで蟠踞していた安倍(安藤氏)と、気仙(けせん)・磐井郡に多くの分流をもつ金(こん)氏とのつながりを垣間見ることができる。

降って室町期に、南部氏は蠣崎蔵人(かきざきくろうど)を討って下北半島の支配権を手に入れたという(八戸家系など)。

八戸根城に本拠をおく八戸南部氏が、三陸海岸北部に勢力を伸張させた可能性は高い。

戦国期に南部氏が津軽を制圧するにあたって、閉伊海岸沿いの武士たちを多数動員したとの指摘も、南部氏と海との関わりを思わせる(南部根元記)。

戦国末の三戸南部氏と九戸政実との対立にさいして、九戸氏と結んだのは一戸野田氏、久慈氏、七戸氏、そして八戸南部氏など、閉伊北部から陸奥湾に至る海の領主たちである。

この同盟が順調に発展してゆけば、糠部・久慈郡の海岸部は九戸氏の掌握するところとなったろう。

内陸を拠点とする三戸南部氏を封じ込めるに足る、巨大な包囲網である。

ただし八戸南部氏の惣領政栄(まさよし)は、南部信直が三戸の家督に継ぐにおよんで、三戸南部氏を支援する。

彼は叔父の八戸三郎入道守頓が九戸政実と通じていることを知り、守頓を田名部で殺害した(『八戸家伝記』)。

史書は政栄が守頓をまず田名部に幽閉したと記すが、元々守頓は田名部に勢力を有し、その縁で九戸氏と結んだのではあるまいか。

南部氏の歴史は、盛岡藩主家となったのが三戸南部氏たったこともあり、陸奥北部の内陸での活動に焦点をあてて述べられてきたが、海の世界との関連にももっと目をそそぐべきだろう。

7 奥羽仕置と南部信直 top

南部信直の豊臣秀吉への接近

戦国時代に三戸城(青森県三戸郡三戸町)を拠点として権力の集中を進めていた南部氏は、二四代と伝えられる晴政(はるまさ)の時に、一族であった津軽石川城(弘前市)の城主石川高信の長男信直(のぶなお)を養嗣子に迎えた。

ところが晴政に嫡子晴継(はるつぐ)が誕生したので、信直は嗣子を辞退して田子(たつこ)城(青森県三戸郡田子町)に閑居していた。

この信直にとって一大転機となっだのが天正十(一五八二)年のことである。

この年の正月四日、三戸城主晴政の死去によって晴継が跡を継いだが、彼もまた同月二十四日、疱瘡によりわずか一三歳の若さで病死した。

一説には暗殺とも伝えられている。

ここに至って人心大いに動揺し、三戸南部氏の家督をめぐって群議が紛々とした。

盛岡藩の史書としては最も古いものの一つである『南部根元記』は、佞媚(ねいび)の族はひたすら九戸政実(まさざね)の弟実親(さねちか)が晴継の姉聟なので、「是を家督に相定られ然べきと云あへり」と伝えているところをみると、第一の候補は政実らによる強大な勢力を背景にした弟の実親であったということになる。

そのような衆意を押しのけて、三戸南部氏の家督の座についたのが信直であった。

この信直を強力に推挙したのが剣吉(けんよし)城(青森県三戸郡名川町)の城主北信愛である。

『南部根元記』によると、重臣の北信愛がえりすぐった優秀な侍一〇〇人と鉄砲一〇〇挺を準備して、田子に閉居していた信直を迎えたという。

このことは、信直による三戸南部氏の家督相続がまさに軍事クーデターの所産であったことを物語っている(『二戸市史』一巻)。

このような経緯がもとで、三戸の南部信直と九戸地方の雄族九戸政実との対立が深まることになったので、信直は八戸根城(八戸市)の南部政栄(まさよし)との同盟関係を強化することになった。

|

図35 前田利家起請文

|

天正十四(一五八六)年の雫石(しづくいし)城(岩手県岩手郡雫石町)攻略(雫石御所滅亡)、同十六年の高水寺城(岩手県紫波郡紫波町)攻略(斯波御所滅亡)によって、岩手・志和両郡を掌中に収めた信直は、その頃から領内支配を盤石にするために、天下人豊臣秀吉への接近を進めていた。

まず天正十四年八月、信直の意を受けて金沢の前田利家の元に派遣された北信愛は、利家に対して豊臣政権への取り成しを懇願した。

これを受けた利家は、同十五年六月二十九日付の起請文(きしょうもん、「前田利家起請文」、盛岡市中央公民館所蔵)を信直に差し出している。

前田利家がこの起請文の宛所(あてどころ)に、南部信直のことを「南部大膳大夫(だいぜんのたいふ)殿」と記していることは、信直が豊臣政権から北奥の大名として認知されたことを意味している。

こうして豊臣秀吉の信任を得た信直は、同族で強力なライバルであった九戸政実をはじめとする在地の有力領主との間に一線を画し、政治的にも優越する地位を確保することになった(前掲『二戸市史』)。

天正十七年になると、前田利家から八月二十日付の書状が信直の元に届いた。

それには「御家中ニも叛逆の族これある由、粗その聞え候。

千万御心元なき次第に候。この上は越度なきのようニ御調談専一に候。当秋中か来春ハ早速上様(秀吉)御馬を進められ、出羽・奥州両国の御仕置堅く仰せ付けらるべきの旨御諚ニ候」(「前田利家書状」、盛岡市中央公民館所蔵)と記されていた。

これによると、前田利家は南部信直の家中に九戸政実らの叛逆者がいることを心配し、この上は手落ちのないようにすることが第一だと諭し、さらに天正十七年の秋中か来春には秀吉自らが出馬し、「出羽・奥州両国の御仕置」をする予定である旨を伝えている。

この段階で、信直の元には奥羽仕置の予定がすでに知らされていたのであり、また、豊臣政権から叛逆者と烙印を押された九戸政実はいずれ処分される運命にあった。

それが奥羽再仕置ということになる。

奥羽仕置と南部信直

天正十(一五八二)年七月以降、織田信長の跡を継いで全国統一の大事業を進めていた豊臣秀吉は、同十七年十一月二十四日、最後まで抵抗を続けていた関東小田原の北条氏直に対して、翌年出馬して討伐することを宣言すると共に(『伊達家文書一』)、諸国の大名に小田原に参陣すべきことを命令した。

小早川隆景に宛てた天正十七年十二月四目付の豊臣秀吉朱印状に、「来春御馬を出され、誅戮(ちゅうさつ)を加えるべく候」(『小早川家文書一』)とあるように、同十八年三月一日、秀吉は京都を進発して小田原に向った。

四月から秀吉軍が小田原城の攻囲を続けた結果、北条氏直とその父氏政は七月五日に降伏し、氏直は高野山に追放されたが、氏政は七月十一日に切腹を命じられて自刃した。

一方、鷹匠と伝えられているが、実は山師であった田中清六のもたらす情報をもとに、たえず中央の政治情勢に注意していた南部信直は、苦悩の末に小田原参陣を決意した。

天正十八年四月初旬、一族で八戸根城の南部政栄に留守を託して三戸城を出発し、出羽の仙北から越後、信濃、武蔵の国々を経由して、秀吉の元に向った。

この時、政栄嫡男で信直の娘千代子の夫であった直栄(なおよし)らが随行した。

七月七日付の湊通季(みなとみちすえ)書状に「昨日南部殿(信直)御礼申し上げられ候」(『浅野家文書』)とあるように、信直が秀吉に拝謁したのは七月六日のことであり、それは小田原の北条氏が降伏した翌日のことであった。

天正十八年、北条氏の降伏によって秀吉の全国統一はほぼ完了することになったが、さらにその総仕上げとして、小田原陣に参候しなかった奥羽の諸大名たちの処分が残っていた。

そこで七月十三日小田原城に入った秀吉は、十七日に小田原を出発して奥州の会津に向かうことになった。

奥羽仕置といわれている軍事行動である。七月十九日、秀吉は鎌倉経由で江戸に入り、同二十六日には伊達政宗(だてまさむね)、最上義光(もがみよしあき)、南部信直らに出迎えられて宇都宮に到着、そのまま八月二日から三日頃まで滞在したのち、六日に白河、七日岩瀬郡長沼を経て、九日には会津黒川(若松)に到着した(小林清治「奥羽仕置と伊達政宗」福島県歴史資料館研究紀要』九号)。

秀吉は宇都宮滞在中に奥羽仕置に関する基本政策を打ち出していくことになった。

その政策をもっとも典型的に示しているのが、南部信直に宛てた七月二十七日付の豊臣秀吉朱印状(盛岡市中央公民館所蔵)であり、これによって信直は、「南部内七郡」からなる本領の安堵(あんど)を正式に受けることに成功した。

その朱印状には、

覚

一 南部内七郡の事、大膳大夫(南部信直)の覚悟に任すべき事。

一 信直妻子定めて在京仕(つかまつ)るべき事。

一 知行方(ちぎょうかた)検地せしめ、台所入り丈夫ニ召し置き、在京の賄い相続き候ようニ申し付くべき事。

一 家中の者ども相拘う諸城悉(ことごと)く破却せしめ、すなわち妻子三戸へ引き寄せ召し置くべき事。

一 右の条犬異儀に及ぶ者これあらば、今般御成敗を加えらるべく候条、堅く申し付くべき事。

以上

天正十八年七月廿七日(秀吉朱印)

南部大膳大夫とのへ |

と記されている。 |

図36 天正18年7月秀吉朱印状

|

第一条は「南部内七郡」を南部信直の支配に任せるというものである。

第二条は信直の妻子を京都に滞在させることを命じたもので、人質政策のあらわれである。

第三条は知行のための検地を実施し、台所入り(財政)の基盤を強固にして在京の賄いが続くように申し付けること。

すなわち、太閤検地の実施、財政の確保、在京費用の工面などが指示された。

第四条は家中の者どもの諸城をことごとく破却し、その妻子を信直の居城がある三戸に集住させることを規定している。

そして最後に、以上の四ヵ条に違背した者は秀吉が成敗するというのである。

右の内容と同じ趣旨の秀吉朱印状が、天正十八年七月二十八日付で出羽角館城主戸沢盛光に宛てて出されている(『秋田県史』資料古代中世編)。

これら二通の朱印状は、いずれも宇都宮で秀吉が発給したものであり、奥羽仕置の基本方針を最も端的に示している。

こうして秀吉によって所領の支配権が認められた奥羽の諸大名は、人質としての妻子の在京と京都参勤体制の整備、検地による財政基盤の確立と在京賄いの確保、それに領内諸城の破却と家中妻子の城下集住などが厳命されたのである。

このような基本方針が打ち出された頃のものと思われる豊臣秀吉禁制(盛岡市中央公民館所蔵)によれば、進軍する秀吉軍の乱妨狼藉(らんぼうろうぜき)、放火、百姓に対する非分のいいがかりなどが禁止されている。

この禁制は、天正十八年七月二十七日付で南部信直に発給された「南部内七郡」安堵などからなる秀吉朱印状と不可分の関連があり、秀吉の軍令権を前提としながら、信直とその支配地の安全を保障するという性質のものであった(小林清治『秀吉権力の形成』)。

こうして北奥に君臨していた南部氏は、豊臣大名として完全に秀吉政権下に編入されることになった。

ところで、秀吉朱印状に「南部内七郡」と記されている信直の所領であるが、この解釈については、

①岩手、鹿角(かづの)、閉伊(へい)、糠部(ぬかのぶ)、志和、稗貫(ひえぬき)、和賀

②岩手、鹿角、閉伊、糠部、志和、久慈、遠野(天正十九年に稗貫、和賀の二郡加増)の二説がある。

最近では②説示有力で、広く支持されるようになりつつある。

なお七郡中の糠部郡については、寛永六(一六二九)年十二月三日付の利直知行状写に「糠部郡江刺家村……」(『岩手県戦国期文書』Ⅰ)とあるので、寛永六年段階までは糠部郡が存在していたことがわかる。

これが寛永十一年八月四日付の徳川家光判物(盛岡市中央公民館所蔵)になると、「陸奥国北郡匸二戸、二戸、九戸、鹿角、閉伊、岩手、志和、稗貫、和賀、十郡都合拾万石」とあり、糠部郡に代わって北、三戸、二戸、九戸の四郡が登場してくる。

従って糠部郡が以上の四郡に分割されるのは、寛永六年十二月から同十一年八月に至るまでの期間ということになる。

さて、天正十八年七月、秀吉は、南部氏や戸沢氏に与えた朱印状からも知られるように、領内の諸城を破却し、一国一城体制を志向していた。

しかし同年七月晦日付、長宗我部(ちょうそがべ)元親らに与えた秀吉朱印状によると、全城破却という奥羽仕置の原則は数日後には後退していたことがわかる(小林前掲書)。

事実、天正二十年六月十一日とされる「南部大膳大夫分国の内、諸城破却共書上の事」(『南部叢書』二)をみると、その頃の南部氏の領内にあった四八城中の三八城が破却され、一〇城が存置されていたのである(ただし、同上の史料には「城数四十八ヶ所、此内不破城十二ヶ所」と記されている)。

一方、秀吉は天正十八年八月会津黒川に滞在中(九日から十二日)、小田原攻めに参陣しなかった葛西晴信、大崎義隆、石川昭光、白川義親、田村宗顕(むねあき)らの改易(かいえき)を決定した。

すでに和賀(わが)義忠、稗貫(ひえぬき)広忠らの所領は宇都宮で没収されていた。

代って、東北の要地としての会津には蒲生(がもう)氏郷、旧葛西・大崎領には木村吉清・清久父子、鳥谷ヶ崎(花巻)には浅野長吉(長政)が配置された。

八月十日、秀吉は陸奥・出羽領国に対して、奥羽仕置の施行原則ともいうべき太閤検地の条目と定書を出した。

次いで同十二日には奥羽仕置の奉行を勤める浅野長吉に対して、いわゆる「撫切(なでぎ)り令」を出して京都への帰途についた。

その指令書では、秀吉の命令に服従しない者は「一人も残し置かず、なてきり(撫切り)にすること、「だとへ亡所(無住)」になっても差しつかえないから、「山のおく(奥)、海(ろかい=櫓櫂)」のつづくかぎり念を入れて政策を実行するように命じている。

秀吉が文禄元(一五九二)年の朝鮮出兵を目前に控えて、全国統一の総仕上げである奥羽仕置に対して、いかに重大な決意をもって臨んでいたかを読みとることができよう。 しかし、このような強圧的な手段に対して、所領を没収された葛西、大崎、和賀、稗貫などの旧臣や農民の間には、不平や不満が拡大し、やがて一揆へと発展して行くことになる。

8 九戸合戦と南部信直 top

奥羽仕置軍が帰還すると、天正十八(一五九〇)年十月、没落した大名の旧臣や農民たちがいっせいに蜂起した。

葛西・大崎一揆、和賀・稗貫一揆などがそれである。

旧大崎領で発生した一揆は葛西領に波及し、さらに和賀・稗貫一揆を誘発し、やがて糠部郡を舞台とした一大争乱へと展開することになった。

天正十九年正月、三戸城の南部信直は年賀の家臣を迎えた。

ところが一族の九戸政実らは病気と称して登城せず、臣従の礼を拒否して公然と反意を示した。

三戸に逗留していた浅野忠政(浅野長吉家臣)らが、二月二十八日付で上杉景勝の家臣色部(いろべ)長真に宛てた書状には、「当郡侍衆逆意あり、糠部中錯乱の事に候、南部殿(信直)天下へ御奉公候を、当地の衆、何(いずれ)も京儀を嫌い申され、かくの如きの姿に候」(前掲『二戸市史』)と記されている。

二月に入るとすでに糠部中は錯乱の状態にあった。それは「京儀」、すなわち秀吉政権の政策を嫌っている侍衆がいるからだという。

その中心的人物が九戸政実であった。その政実は一門の櫛引清長や七戸(しちのへ)家国と心を合わせ、天正十九年三月十三日夜、いっせいに蜂起した。

政実は北信愛の次男秀愛(ひでちか)の一戸城、櫛引(くしびき)清長は四戸(しのへ)の苫米地(とまべち)城、七戸家国は六戸(ろくのへ)の伝法寺城を襲撃した(『南部根元記』)。

これに対して南部信直側も即座に応戦し、ここに九戸(くのへ)合戦が勃発した。

これを自力で処理できなかった信直は天下人秀吉に注進し、その支援を乞うた。

天正十九年六月二十日、秀吉は伊達政宗や上杉景勝らに「奥州奥郡の御仕置のため」と称して出陣命令を出した(『伊達家文書三』)。

この動員令にもとづく奥羽再仕置軍は、徳川家康と豊臣秀次を総大将とする軍勢が二本松方面から、佐竹義宣、岩城(いわき)貞隆、相馬(そうま)義胤、宇都宮国綱らが相馬方面から、そして上杉景勝と最上義光らの出羽(でわ)衆が最上方面から、それぞれ進軍するという体勢をとって九戸城を包囲した。

この包囲軍の中には南部信直をはじめとする伊達政宗、蒲生(がもう)氏郷らの奥州勢、それに石田三成、大谷吉継、浅野長吉、井伊直政、堀尾吉晴らもいた。

その総勢は五万とも六万ともいわれる大軍であった。

これを迎え撃つ側の九戸勢はわずかに五千余人にすぎず、衆寡敵しがたく、ついに九戸政実、櫛引清長、七戸家国らは降伏した。

時に天正十九年九月四日のことであった。九戸政実が南部信直にしかけた戦いは、秀吉側からすれば「惣無事」令(私戦禁止令)に違反した行為とみなされたのである。

この九戸合戦に関連して、奥羽全域にわたる戦国争乱を雑然と記述した『奥羽永慶軍記』は、政実を「東夷の愚鈍」ときめつけているが、それはあまりにも酷であろう。

九戸合戦は南部信直と九戸政実という、二人の武将がとっだ歴史的適応の相違によるものであった。

信直は天下人としての秀吉の中央政権に完全に組込まれ、しかも時代が大きく転換しつつあったことをはっきりと自覚していたのに対して、政実にはその自覚がなかった。

そのうえ、生産力の高い三戸地方を領有し、早くから中央政権との連絡に努めながら自己変革を進めてきた新興勢力としての南部氏と、二戸・九戸地方という後進性の強い経済的基盤に立って、古い権力と妥協しながら構築された伝統的勢力としての九戸氏との間には、大きな懸隔があったといわざるをえない。

南部氏の領内における宗主権の確立をめぐって、このような新旧二大勢力が二戸地方を舞台にして繰広げた戦い、それが九戸合戦であった。

織田信長と武田勝頼(かつより)とが戦った長篠(ながしの)合戦と同様に、豊臣政権の強力な後援を受けた南部信直と九戸政実との戦いは、まさに「鉄砲と刀の戦い」であったといってよい。

top

****************************************

|