|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(“一” “二” “三”) Ⅲ章 付録 拡大地図

Ⅱ章 南部の歴史(“二”)

二 諸地域社会の形成近世地域の生業と社会 top

1 盛岡藩

盛岡一〇万石

盛岡藩は、陸奥国北・三戸(以上、青森県)、二戸・九戸・閉伊・岩手・志和・稗貫(ひえぬき)・和賀(わが、以上、岩手県)、鹿角(かづの、秋田県)の一〇郡を領有した外様(とざま)中藩で、文化五(一八〇八)年からは二○万石に格上げされて大藩となった。

准国持(くにもち)大名の南部氏が支配していたので、南部藩ともいわれているが、原則的には、城下町名をもって盛岡藩と呼ぶのがよい。

なぜならば、大名の姓で藩名を呼称すると、盛岡藩、八戸藩、七戸藩はいずれも大名が南部氏なので南部藩ということになり、その区別が曖昧になってしまうからである。

従って本書では、城下町名をもって盛岡藩・仙台藩・弘前藩などと呼ぶことにする。

中世以来、北奥に広大な土地を領して勢力を振るっていた南部氏は、天正十八(一五九〇)年七月、南部信直が豊臣秀吉から「南部内七郡」を安堵されることによって、豊臣大名として公認された。慶長五(一六○○)年なると、関ヶ原の戦いで覇権を確立した徳川家康からもそのまま所領が安堵され、寛永十一 (一六三四)年には、徳川家光によって一〇郡一〇万石の領有が公認された。こうして近世大名としての南部氏の基礎は確固たるものとなり、その後約二五〇年間、その支配領域は変ることがなかった。

盛岡へ進出

天正十九(一五九一)年、南部領における宗主権の確立をめぐって、南部信直と九戸政実という新旧二大勢力が、二戸地方を舞台に繰広げた九戸合戦後、信直は九戸城に移って福岡城と改称し、さらに居城を南進させることになった。

その結果、北上川の水運を利用した交通の要衝で、しかもその流域が穀倉地帯である仁王(におう)郷不来方(こづかた)の地(盛岡)が新しい城地として選ばれた。

文禄元(一五九二)年、盛岡城下の建設と築城のための基礎的な整地作業にとりかかり、慶長三(一五九八)年から築城に着手し、慶長年間の中頃には一応の竣工をみるが、本格的に完成するのは寛永十(一六三三)年のことであった。

この築城と並行して城下町の建設も進んだ。

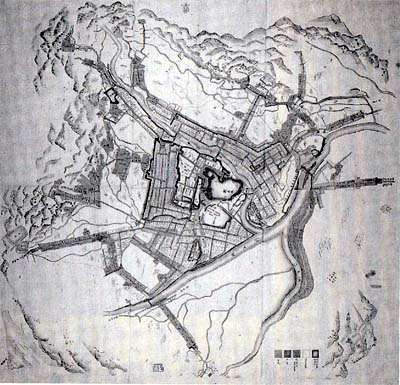

城下の町割りについては、重臣の北信愛(きたのぶちか)の進言に基づいて、「五ノ字」型の城下とする方針にそって進められた。

このような町割りが整然と行われるようになったのは、城下の整備が一段と進んだ元和三(一六一七)年以降のことであった。 |

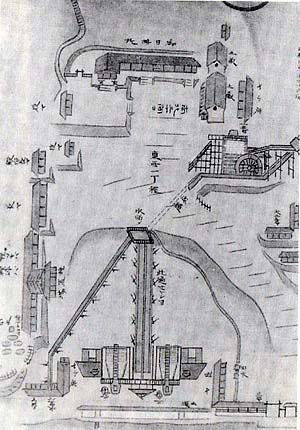

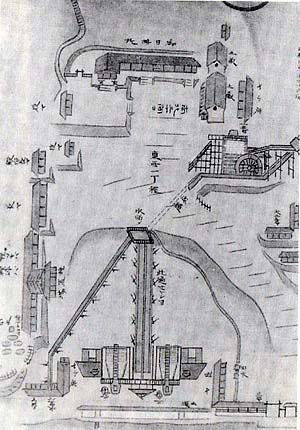

図37 盛岡城下図

|

歴代治世

戦国時代以降、八戸南部氏に代わって三戸地方を中心に勢力を拡大しながら盛岡に進出した南部氏(三戸南部氏)は、藩祖信直(のぶなお)のあと、利直(としなお)・重直(しげなお)・重信(しげのぶ)・行信(ゆきのぶ)・信恩(のぶおき)・利幹(としもと)・利視(としみ)・利雄(としかつ)・利正(としまさ)・利敬(としたか)・利用(としもち)・利済(としただ)・利義(としとも)・利剛(としひさ)・利恭(としゆき)と一六代にわたって在封し、明治三(一八七〇)年、全国に先駆けて一年早く廃藩置県を断行した。

その間、阿曽沼(あそぬま)氏の旧領であった遠野地方が、仙台藩領と境を接する防衛上の要地であったため、寛永四(一六二七)年三月、二代藩主利直は一族の八戸直義(直栄)を八戸根城から遠野横田城へ転封させて固めとした。

遠祖の南部光行から重信に至る間の事蹟などを叙述した『聞老遺事』は、「八戸弥六郎直義ヲシテ遠野ニ居ラシメ総轄トナシ玉フ」と記している。

中世以来の名門であった八戸根城の南部氏は、ここに至って遠野南部氏となり、一万石余の大禄を食んで、陸奥国代(郡奉行と検断を兼務)としての名誉を維持することになった。

寛永十一(一六三四)年、三代藩主重直のとき、徳川家光によって一〇郡一〇万石の領有が公認された。 |

図38 南部利直

|

その内高は同年の「覚」(盛岡市中央公民館所蔵)によると、北郡一万三二〇石余、三戸郡三万六八五八石余、二戸郡一万二一九四石余、九戸郡一万三〇二六石余、鹿角郡一万四八八二石余、閉伊郡二万三二八四石余、岩手郡二万二七八〇石余、志和郡二万八三二三石余、稗貫郡二万三六八〇石余、和賀郡二万二〇二石余、計二〇万五五五四石余であり、表高の約二倍であった。

この重直は寛文四(一六六四)年に嗣子を定めず死去したため、その遺領一〇万石は盛岡八万石(重直弟重信)と八戸二万石(重信弟直房、初代藩主)に分割された。

二万石の加増

四代藩主重信の天和三(一六八三)年になると、盛岡藩は二万石が加増されて一〇万石に復した。

この加増分については、これまでは『南旧秘事記』に「重信家督以後、領内の仕置き、仁政養民の上、公務に怠りなきを感ぜられ、このたび従四位下に叙せられ、花巻新田を加え、已来十万石たるべき旨、演られける」とあることから、新田開発による増加分が加増されたといわれてきたが、実はそうではなく、領内の各村高に一定の割合を乗じて算出した増加分であって、家格アップをねらって行われた、すこぶる政治的なものであった。

さらに『奥南旧記抜粋』には、将軍徳川綱吉(つなよし)が上野蓮池の弁天へ参詣した時、それに随行した重信が読んだと伝える「上野なる池の辺りの五月雨に身の毛もよだつ五位のぬれ鷺」、という歌が紹介されているが、これなどはまさに家格の上昇を催促したものといえよう。

五位であった重信は間もなく天和三年五月に従四位下に叙せられた。

元禄七(一六九四)年、五代藩主行信は弟の政信(麹町(こうじまち)侯)に五〇〇〇石、同じく勝信(三田候)に三〇〇〇石を分知して、それぞれを旗本として出仕させた。

この元禄期(一六八八~一七〇四)は盛岡藩にとっては大変な時代であった。

元禄八年と同十五年は大飢饉にみまわれ、同十三年には行信の嫡子実信が疱瘡で没し、同十五年になると、六月に重信、十月に行信の病死と不幸が続き、同十六年には、六代藩主に就任したばかりの信恩によって、儒者の弾圧が行われるという状況であった。

七代藩主利幹の正徳五(一七一五)年には、江戸幕府の長崎御用のため、鹿角地方の白根・立石・尾去沢の銅六五万斤を大坂へ廻送し、銅吹屋(精錬所)へ渡すように指令された。

同年、城下の下小路に新屋敷を造って薬園とした。これが現在の盛岡市中央公民館のところである。

八代藩主利視の治世は綱紀が乱れて財政が益々困難となり、享保十四(一七二九)年の盛岡大火が一層の拍車をかけた。

九代藩主利雄の宝暦三(一七五三)年には、幕府から日光山本坊の普請手伝を命じられた。

これに関連して領内の豪商前川善兵衛家は、翌年、七〇〇〇両の御用金を藩に上納したのを契機として、それ以降は藩の御用金徴収政策の犠牲と経営不振とによって、急速に没落の一途をたどることになった。

一〇代藩主利正の天明三(一七八三)年は餓死者四万人余、病死者二万人余という大飢饉となった。

相馬大作事件

一一代藩主利敬の時の文化五(一八〇八)年、東西蝦夷地の警衛により、領域はそのままで二〇万石に格上げされた。

文政二(一八一九)年には、利敬は政信から五代目の信鄰(のぶちか)に蔵米六〇〇〇石を加増して一万一〇〇〇石の禄とし、大名に列せさせた。

これが七戸藩のおこりであるが、厳密にいえば、七戸城に藩庁を開設した明治二(一八六九)年とみるのが正しい。

この利敬は文政三年、弘前藩に対して積年の鬱憤を抱いたまま没したが、その翌年、一二代藩主利用のとき、秋田藩領白沢駅(秋田県大館市)付近で弘前藩主津軽寧親狙撃未遂事件が勃発した。

世にいう相馬大作事件である。なお、この利用という藩主は二人いた。

一人は文政四年に事故がもとで没した利用と、その身代わりとなった利用である。

一二代藩主利済と一四代藩主利義は実の親子であったが、性格嗜好が全く異なり、利済は退隠したのちも実権を握っていた。

この利済と利義の時代は父子の対立等があって政治は混乱した。利義の退隠により一五代藩主に就任したのが弟の利剛であった。

慶応四(一八六八)年の戊辰戦争のとき、利剛は奥羽越列藩同盟に加わったかどで領地没収のうえ、隠居差控を命じられ、その子利恭(一六代藩主)が家名相続を許されて旧仙台藩領白石二二万石に減転封された。

明治二(一八六九)年、七〇万両の献金を条件に盛岡復帰が認められ、翌年、他藩より一年早く盛岡藩を廃して盛岡県となり、同五年岩手県と改称された。

通制度と地方知行制

江戸幕府からも「場広」とか「領分も広く」といわれているように、広大な領域からなる盛岡藩は、「通」という独特の代官統治区域を設けていた。

この通制度は領内総検地が進められた寛文六(一六六六)年から天和三(一六八三)年までの間に完成し、享保二十(一七三五)年には領内一〇郡五八七ヵ村を三三通に分割し、一通一代官所を原則として二五代官所に整理したという。

しかし、この通の数については時期によっても異同があり、二五通二五代官所に固定するのは寛政四(一七九二)年からであった。

それは次のようである。

上田通、厨川(くりやがわ)通、飯岡通、向中野見前通、徳田伝法寺通、日詰(ひづめ)長岡通、雫石通、沢内通、八幡寺林(てらばやし)通、二子万丁目通、安俵(あひょう)高木通、鬼樞黒沢尻通、大迫(おおはさま)通、大槌(おおつち)通、宮古通、野田通、沼宮内(ぬまくない)通、福岡 通、三戸通、五戸通、七戸通、野辺地(のへじ)通、田名部(たなぶ)通、花輪通、毛馬内(けまない)通 この二五通の代官は、文化元(一八〇四)年の書上にみられる居城としての盛岡城、抱城としての花巻城、要害屋敷としての遠野城・花輪城・毛馬内城・七戸城・野辺地城などと共に、地方支配にあたっていた。

このほかに遠野通があったが、ここは南部遠野氏に取締を委任していたので、代官の派遣はなかった。

このほかに、藩政期を通じてみられる特徴は、地方知行制の存在、凶作と飢饉、百姓一揆の続発などであった。

天和二(一六八二)年の調査にもとづく地誌としての『邦内貢賦記』によって、藩士に給与された知行地である給地の割合をみると、総高二四万七六七六石余のうち、給地が三七・五%(九万二七八〇石余)を占めていた。この比率は幕末まで変らなかった。

凶作は四年に一度、飢饉は一六年に一度の割合で襲来し、中でも元禄・宝暦・天明・天保の飢饉は被害が甚大で、盛岡藩の四大飢饉といわれている。

凶作・飢饉の続発は藩財政を圧迫し、重税とそれに反対する一揆が繰返され、特に幕末の三閉伊を舞台に展開された弘化四(一八四七)年と嘉永六(一八五三)年の百姓一揆はその典型的なものである。

行政組織

盛岡藩の行政組織は、一〇万石(文化五年から二〇万石)の軍役遂行と領内統治という観点からつくられていた。

中央の職制は幕府のそれをほぼ模倣し、藩主の下に家老(ときには老中ともいった)のほか、近習頭(きんじゅうがしら)、留守居(るすい)、御用人、御側(おそば)御用人、大目付、目付、勘定所元締、勘定奉行、北地御用大番頭(おおばんがしら)、御中丸御番頭、新丸御番頭、などをおいた。

臨時の職である大老が非常の際に設けられたこともあったが、常時は数人の家老の合議制によって大綱が決定された。

御用人は藩主の秘書官的な存在で、藩主と家老との連絡にあたった。

大番頭は軍政を担当し、大目付や目付は治安行政を主とした警察裁判、勘定奉行は財政をつかさどった。

地方組織では、前述の通という代官統治区域が設けられていた。

近世の農村は、一般的には初期の検地を通じて成立するとみられるが、盛岡藩領においては、検地がいつから行われたのか必ずしも明らかではない。

太閤検地の特色を示す石高表示は、稗貫・和賀の両郡に天正十八(一五九〇)年からみられるので、この両郡では太閤検地が実施されたようである。

しかし、その頃の検地帳は伝存せず、しかも領内の大半では、従来どおりの刈高制が採用されていたことを考えると、厳密な形での太閤検地はまだ実施されていなかったとみたほうがよかろう。

『食貨史』によれば、寛文二(一六六二)年に行われた志和郡の検地について「これ公国検地の始めとす」といっているが、この説は誤りで、それ以前に検地が実施されていたことは間違いない。

なお、『雑書』の延宝六(一六七八)年条には「寛文六年惣御検地の時分」とあるので、寛文六年に総検地が行われたことは事実とみてよかろう。

江戸時代の村は検地帳に登録された本百姓を中心に構成され、その本百姓が五人組を組織した。

五人組は五人一組を原則とするが、必ずしもそれにとらわれなかった。

五人組を代表する組頭の主立ちを老名(おとな)と称し、その老名の中から選出された肝煎(きもいり、肝入、他藩の名主、庄屋に相当する)が藩政の末端機関として、代官の支配下にあって村政を担当していた。

なお、村方三役(名主、組頭、百姓代)がおかれていたのは幕領であって、盛岡藩や仙台藩のようなところは農民の代表である百姓代はいなかった。

2 城下町盛岡 top

盛岡城の築城開始

戦国時代に南部氏が支配していた津軽地方は、天正十八(一五九〇)年三月、南部信直と内部抗争を展開していた大浦(津軽)為信が、豊臣秀吉からその領有を公認されたので、完全に南部氏の支配下から離れることになった。

そのため、これまで居城としていた三戸の位置は領内の北部に片寄ってしまい、地理的にみても南部氏の治府としては不適当なものとなった。

そこで九戸合戦後、信直は九戸城に移ってこれを福岡城と改称し、さらに居城を南進させることにした。

その結果、北上川の水運を利用できる交通の要所で、しかも流域が穀倉地帯である岩手郡仁王郷不来方の地が新しい城地として選ばれることになった。

この地は、元々南部氏の被官であった福士氏が居館を構えていたところであり、北方の渋民(しぶたみ、玉山村)や沼宮内(ぬまくない、岩手町)などを経由して九戸城に達する街道沿いの要衝でもあった。

そのうえ、天正十九年九月、九戸一揆を鎮圧しての帰途に、浅野長吉(長政)や蒲生氏郷などからも築城を勧められていたところであり、しかも北上川と中津川に挟まれた花崗岩台地からなる天然の要害でもあった。

盛岡城下の建設と築城のための基礎的な整地作業は、秀吉から内々の許可を得て文禄元(一五九二)年より着手されたが、まだ正式な築城認可はおりていなかった。

その築城開始の年代については、正式な文書が伝存していないため諸書まちまちで、文禄元年、同二年、同三年、慶長二(一五九七)年、同三年などの諸説があって、かならずしも一様ではない。

そういう状況の中で一般に流布してきたのが慶長二年説であるが、これは取入れがたい。

この説は新田奉行でもあった伊藤祐清(すけきよ)が寛保元(一七四一)年に、遠祖光行から利直までの事蹟を中心にまとめた『祐清(ゆうせい)私記』をはじめ、市原篤言の『篤罵家訓』や横川良助の『内史畧』などが伝える記述を元にしている。 |

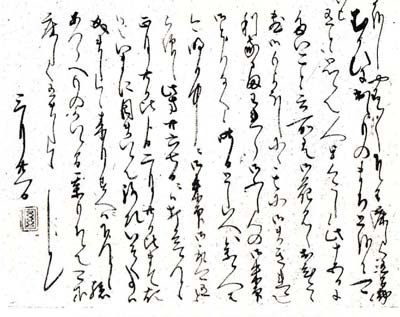

図39 『祐清(ゆうせい)私記』

|

これらの諸書はいずれも藩政中期以降に成立した記録、編纂物で二次的史料である。

そのうえ、慶長二年という段階は秀吉による朝鮮出兵(慶長の役)の最中で、信直は肥前名護屋(佐賀県東松浦郡鎮西町)の秀吉本陣に詰めていた。

そのような非常事態のもとでは築城など行う余裕はなかったはずである。

以上が慶長二年説の採用しがたい主な理由である。

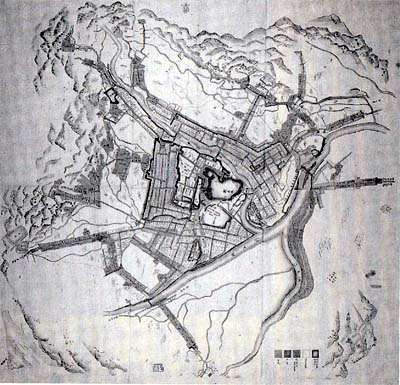

信直の書状 当時京都の伏見にいた南部信直は、国元にいた娘の八戸千代子に宛てて頻繁に手紙を出していた。

それらの書状から考えると、慶長三年に築城が開始されたとみるのが妥当である。

信直は築城の正式な認可書である秀吉朱印状を獲得するための政治工作を慶長三年正月から積極的に開始した。

特に三月二十一日付の次の書状が注目される。

この十五日に、だいご(醍醐)という所にて御花見候。おびただしき御もよほし(催し)に候。

それに御まぎれ候て、利家さま、われら御ふしん(普請)の御朱印御取りなく候。

昨日としいへ(利家)へ参り候えば、今明日中に御朱印御取りあるべしと仰せられ候。 |

この書状は南部利昭氏所蔵文書の中から最近発見されたもので、これまでは「斎藤文書」と称されていたものである。

書状に記されている醍醐の花見とは、慶長三年三月十五日に秀吉が醍醐寺三宝院で主催した史上有名な観桜会のことである。

前田利家はその花見の雜踏にまぎれて、秀吉から築城認可の朱印状をとりそこなってしまった。

しかし、口頭での承認は得たようであり、三月二十日の段階では、その朱印状の交付が一両日中にせまっていたことがわかる。

ところがその朱印状は現存していない。 |

図40 慶長3年3月21日付南部信直書状

|

とすると、慶長三年八月の秀吉の死去までの間に、はたして築城認可の朱印状が交付されたかどうか、あるいはもらい受けたとしても、寛永十一 (一六三四)年の火災で焼失したという文書群中にあったのかどうか。

その辺の事情については現在のところ不明といわざるを得ない。

ただし、醍醐の花見のおりに、前田利家の斡旋によって口頭にせよ正式に築城が認可されたことは事実とみてぼぼ間違いないであろう。

盛岡城の築城

築城工事の様子についてはどうだったろうか。

『祐清私記』によれば、信直は国元の嫡子利直に宛てた築城についての注意事項の中で、普請の縄張(なわば)りについては第一に内堀伊豆によく相談し、かつ奉行、諸頭どもにも心置きなく相談するようにと指示している。

また、城下盛岡の代表的な地誌である星川正甫(ほしかわせいほ)の『盛岡砂子(すなご)』は、利直の繩張りによって始められたと伝えている。

以上の点からすると、盛岡城の築城は、信直の指示を受けた国元の嫡子利直が、前田利家の推挙によって信直に召し抱えられた兵学者の内堀伊豆と相談し、その実際の指諢監督のもとで、慶長三年から築城が問始されたものと考えてよい。

そして慶長三年の秀吉、同四年の信直のあいつぐ死去による中断、ざらには、地形上からみても土木工事の困難なところであった点、そのうえ厳寒期における工事の中断などによる遅滞もあったが、慶長年間(一五九六~一六一五)の中頃までには一応の完成をみたようである。

しかし、その後もしばしば洪水による被害を受け、そのつど居城は福岡(二戸市)や郡山(こおりやま、紫波町)に移された。

寛永十(一六三二)年に盛岡城が本格的に完成すると、三代藩主重直は江戸から帰国入城して居城と定めた。

同十一年、本丸の焼失により一時福岡城を居城としたこともあったが、翌年盛岡城の修復が完了すると、それ以来、明治維新まで南部氏一〇万石(文化五年から二〇万石)の居城として定着することになった。

その規模は正保四(一六四七)年の幕府への書上げによると、本丸(東西三三間〈一間=約一・八メートル〉、南北三六間)、二の丸(本丸より一間下、東西二八間、南北三八間)、三の丸(二の丸より二間下、東西三三間、南北三五間)などからなり、城廻り土手の総間数は一一二六間(約二・一キロ)その総坪数は九万坪であった。

近世初頭の城郭としてはそれほど大きなものではないが、花崗岩台地に構築された平山城(ひらやまじょう)としては代表的なものの一つであった。

しかもこの城は、北上川と中津川を外堀的に利用しており、南部氏の居城としては、政治的、経済的、軍事的観点からみても申し分なかった。

城下町の建設と発展

文禄元(一五九二)年、城下町を建設するための基礎的な整地作業が開始された。

『篤焉家訓』や『内史畧』などによると、その頃の道筋は上田堤(沼)の上から法泉寺下に進み、そこから報恩寺前・下小路を経て春木場で中津川を渡り、さらに妙泉寺の下から八幡横町・松尾大明神前・上小路・神子田(みこだ)へと進み、そこから船渡しで北上川を渡り、仙北丁の桝形から向中野へ進み、東根山麓を山つづきに花巻道へと通じていたという。

従って、藩政時代に幹線道路としての役割をはたしていた奥州道中(奥街道)筋は、三代藩主重直の時代に切り替えられた新道ということになる。

このように、当時の道路が城下北東部の山際を迂回していたのは、上田堤から名須川にかけての現在の市街地部分が湿地帯であったためである。

そこで、比較的台地を形成していた上田地帯から市街化を進めた。

まず聖寿寺前から三戸町にかけて畦道を作り、三戸町から内丸にかけての埋立てを行い、さらに上田堤に堤防を築くことによって、下台と長町の一帯を市街化していった。

こうして中津川以北(河北)の開発が進むにつれて、河南の市街化も促進された。

『祐清私記』や『篤焉家訓』などによれば、盛岡城下は重臣北信愛の進言に基づいて、「五ノ字」型の町割りとすることになった。

信愛が言うには、中国筋のように諸侯の往来が頻繁な地方では、「一ノ字」型で町を細長くすれば旅人通行の余沢もあって市中は繁栄する。

しかし、盛岡のように交通量の少ないところでは、城を二重三重に取囲んで侍町をつづけ、市中の平均した発展を図るためには、「五ノ字」型の町割りの方が合理的であったわけである。

従って、盛岡城下ではこの基本方針に沿って町割りが進められた。

まず城を中心とした第一圈に五〇〇石以上の上級武士(高知という)を住まわせ、第二圈には商人や職人からなる町人を、第三圈には五〇〇石以下の一般の武士を、そして周辺の村々に通ずる城下はずれの街道沿いには、警備の必要から足軽(同心)を住まわせた。

上田組丁・仙北組丁などがそれである。さらに城下北東の山麓には、防衛上の配慮から神社仏閣の移転と建立が行われた。

町割り

元和三(一六一七)年以降、城下の整備が進むにつれて整然とした町割りが行われるようになった。

侍町・下小路・上衆小路などの侍街の建設が進み、延宝三(一六七五)年には、北上川を直進させる改修工事の竣工によって城下の拡大が図られた。

それに続いて、中津川の落合いから馬場町・大清水にかけての北上川に新規に堤防を築き、その土留めのために杉を植えて杉土手をつくった。

この治水工事の完成はその後の盛岡の発展の基礎となり、これによって現在の菜園地区と大沢川原の開発が進み、城下が拡大されることになった。

延宝四年に侍街となったといわれる大沢川原のほか、帷子(かたぴら)小路・平山小路などの侍街の出現がそれである。

町人街はそれぞれの出身地名を町名として、まず最初に、南部氏の旧城下町であった三戸の商工業者を盛岡に移住させることによって、町人の町ができた。

これが元和三(一六一七)年に成立した三戸町で、「盛岡市町の始め」(『盛岡砂子』)であった。

ついで仙北郡からきた者の仙北町、津軽地方からきた者の津軽町(のち津志田と改称)などがつくられた。

その後、黒沢尻(北上市)を経由して仙台藩領石巻湊に達する北上川水運が開発され、城下の商業が賑わいをみせるようになった慶安四(一六五一)年には、磐手町を材木町に、また屋根葺町を葺手町に改めて、「盛岡二十三町」が成立した(家老席日記『雑書』)。

盛岡藩の代表的な地誌である『邦内郷村志』によると、仙北町・鉈屋(なたや)町・川原町・穀町・馬町・六日町・十三日町・八幡町・葺手町・肴町・新町(文化九〈一八二一〉年に呉服町と改称)・紺屋町・鍛冶町・紙町・油町・大工町・本町・八日町・寺町・三戸町・長町(同年、長イ町)・材木町・久慈町(同年、茅町)が、幕府に届けた城下二三町であった。

これらの町の商業活動は、最初は三戸町を中心に主として定期市で行われていたが、しだいに店舗商いへと変っていった。

この店舗商業は北上川水運の発展に伴って新山舟橋を起点とし、川原町・穀町・六日町・呉服町・紺屋町・鍛冶町・紙町・本町・八日町・三戸町・長イ町・材木町・茅町から夕顔瀬橋に通じる線に沿って発達した。

そして店舗商業の中心となった呉服町・紺屋町・鍛冶町は、多くの豪商が集住して殷盛をきわめた。

また鍛冶町の中ほどには一里塚と石の標杭があって、領内の陸上交通の起点となっていた(『盛岡砂子』)。

城下の定期市

定期市の立つ日を市日といった。平安末期から一ヵ月に何回か日を決めて開かれる日切市や、十日目ごとに開かれる月三回の市(三斎(さんさい)市)が多くなり、応仁の乱(一四六七~七七年)後に六斎市が一般化した。

今日国内の各地に、四日市とか五日市などといった地名があるのは、その名残である。

盛岡城下にも三斎市や六斎市があいついで立てられ、商品経済の発展につれてしだいに活況を呈するようになった。

定期市として最初に開設されたのは、元和三(一六一七)年に成立した三戸町であった。

藩の法令集である『御家被仰出』には次のように記されている。

一 当三戸町、只今までは十八日一町相立て候えば、当分商売もなく迷惑のよし、訴訟申すに付いて、今月十一日より一日市に仰せ付けられ候間、壱ヶ月三斎、当市へ相立て申すべき事。

一 御家中その外、所々より持ち来り候たばこ、当町において商売仕るべき事。もっとも、刻みたばこ致し候ものは、此の一日市に宿を借り売買仕るべく候。

もし一日市の外、別の町中にてたばこの商売仕る者これ有るにおいては、御町奉行の下目付見合次第取り上げ申すべき事。

一 当町より銭おろしの儀、一人に付き初市に代物十文宛、検断所より請取り、十市の間一銭づつ持参、検断所へ返し申すべき事。

右の条々、その意をうべきものなり。 正保三年七月日 |

これによれば、三戸町は毎月十八日だけの市であったが、正保三(一六四六)年からは一日市(一のつく日に市が立つ)の三斎市となり、煙草の専売権が与えられた。

そして南部氏は三戸町を特権町として、この定期市に集散する商人に前もって銭を貸与し、市を利用する際に返済を義務づけた。

『雑書』もこれを「銭おろし」と表現している。市においては商人から市場税を徴収するのが建前であったが、逆に盛岡藩ではそれを免除し、銭おろし政策を行うことによって諸商人が市に集散する仕組みを編み出し、定期市の振興と発展を図ったのである。

明暦四(一六五八)年に開設された油町と新馬町の定期市は、まだ「壱月二一日宛」の一斎市であったが、寛文十(一六七〇)年以降になると、安定した定期市が開設されるようになる。

まず寛文十三年に六日町(六日市)と油町(市日不明)に三斎市が、次いで延宝三(一六七五)年には藩政期を通じて城下の中核的な町人街となる紺屋町に一日と九日の六斎市が開かれた。

さらに天和二(一六八二)年になると、長町(二日市)、寺町(四日市)、八幡町(五日市)、肴町(七日市)、馬町(九日市)、鍛冶町(十日市)に三斎市部いっせいに開設された。

これら六ヵ所の三斎市には、当時一般の照明用であった松明の専売権が与えられた。

こうして商品流通がまだ十分に展開しない段階で、特権市あるいは一斎市の開設にとどまっていた城下も、十七世紀後半には廻り市の体制が確立するに至った。

このような城下町の定期市が店舗商業に変るのは元禄期(一六八八~一七〇四)のことと考えられる。

なお、この市日について『盛岡砂子』によると、以前は四方から人々が群集して賑やかだったが、寛政七(一七九五)年になると、人々が市日の慣行を守らなくなったので自然にすたれていったという。

城下の川と橋

盛岡城の築城と並行して城下町の建設も促進された。

まず中津川以北(河北)の湿地帯を埋立て市街化を進め、ついで河南を開発する必要から中津川にも橋が架けられた。

『聞老(もんろう)遺事』によれば、上の橋は文禄四(一五九五)年の架設といわれているが、それは工事用の仮橋程度のものだった。

青銅の擬宝珠(ぎぼし)をつけた本格的な上の橋と中の橋が完成したのは、それぞれ慶長十四(一六○九)年と同十六年のことである。

また、最初から擬宝珠のなかった下の橋は同十七年に竣工している。

上・中・下の中津川三橋の完成は、河北・河南両地区の市街化が一段と進んだことを意味している。 |

図41 上の橋擬宝珠

|

さらにいえば、城下町の建設が一応完成したことを記念して、擬宝珠をつけた本格的な橋が上の橋と中の橋に架けられたのであろう。

この上の橋と中の橋の擬宝珠については、次のような伝承がある。

『内史畧』によると、十四世紀中頃の後光厳天皇(北朝)の時代に、南部家一二代と伝えられる政行が、京都在番中に勅許を得て、加茂川の三条大橋の擬宝珠を模して、三戸城下熊原川の橋に擬宝珠をつけて黄金(きがね)橋と称したことがあった。

そこで二代藩主の利直がその例にならって、黄金橋の擬宝珠に銅を足して、慶長十四年と十六年の二度にわたって新鋳したのだという。

現存する三六個の擬宝珠のうち、上の橋の一八個は一九四五(昭和二十)年に国の重要美術品に指定されて、今日に至っている。

また、下の橋にある擬宝珠は上の梹と中の橋にあったものである。そしてこれらの擬宝珠には「慶長十四年己酉年十月吉日、中津川上ノ橋、源朝臣利直」などの刻銘がある。

これは全国的にみても珍しく、その形象の優美さは「橋と川の街」「みちのくの小京都」などといわれる盛岡にふさわしく、多くの市民に親しまれている。

そして秋の初め頃に、北上河口の石巻からはるばる遡上してくる鮭を、この欄干に身を預けて眺めるのが、今や盛岡市民の年中行事となっている。

北上川の改修

近世初頭の北上川は、古川端から御田屋清水のところで直角に曲って城の西麓を南流していた。

そのためしばしば氾濫したので、寛文十三(一六七三)年、幕府の許可のもとに北上川を直進させる新川開削工事を起こし、延宝三(一六七五)年に完成させた。

すなわち、材木町裏から大沢河原、さらに中津川の落ち合いにかけて大堤防を築き、直進する流路に変更したのである。

ちょうど現在の開運橋の辺りから雫石川の落合いまでは、人工によって造られた新しい北上川ということになる。

この北上川は中津川に比べて川幅が広く、水深もあったので、当時の土木技術では架橋が困難であった。

そのため北上川に架橋されるのは、中津川三橋の完成よりもだいぶ後のことであった。 |

図42 北上川を遡上してくる鮭

|

元々仙北町・新山間と新田町・茅町間は舟渡しであったが遅くとも明暦二(一六五六)年には後者に土橋が架けられた。

これが夕顔瀬橋である。

『雑書』明暦二年七月十八日条をみると、「北上川夕顔瀬御橋今日より掛る。

ただし、中津川三の御橋古材木にて掛け候筈なり」と記されているので、最初は中津川三橋の古材木を利用して架けられたことがわかる。

夕顔瀬という呼称の由来については、『盛岡砂子』が次のように伝えている。

天喜四(一〇五六)年に前九年の役が勃発すると、その翌年、源頼義・義家父子の大軍を迎え撃つ側の安倍貞任は、わずかな軍勢を多勢にみせるために、夕顔瓜に目鼻をかき、藁をもって人形を作り、これに甲胄を装うて川並に立てたという。

そこで、そのところを夕顔瀬というようになったという。

この夕顔瀬橋はしばしば洪水によって流失したので、藩では上田通(代官統治区域)から北西部の下太田・厨川・雫石・沢内・沼宮内・浄法寺・花輪・毛馬内の各通に毎年八三駄余の橋料米を賦課し、それをもって橋の修理維持費にあてていた。

明和二(一七六五)年になると、梅内忠右衛門が設計し、坂牛新五左衛門(明和四年から大向伊織と改名)が改良を加えた中島式架橋法が採用された。

これは川中に大石をもって中島を築き、橋桁を短く、かつ高くする工法であったから、多少の洪水にも耐えられるようになった。

この架橋法は大河における架橋技術の一大進歩であった。現在の夕顔瀬橋の位置は若干変更されているが、そこにみられる中島は当時の名残である。

一方、仙北町・新山間は北上川水運の起点であると同時に、盛岡以南への陸上交通の要衝でもあった。

しかしこの地点は、川幅が広く水量・水流ともに豊富かつ複雑であったから、架橋は困難で古くから舟渡しであった。

寛文五(一六六五)年に土橋が架けられたこともあったが、延宝八(一六八〇)年九月二十日からは舟橋となった。

天和二(一六八二)年に舟橋をもって架替えたときの見積書によると、総経費は二九六両で、大船一八艘と中船二艘を鎖でつなぎ、それを川岸の四本の大黒柱に結びつけ、船の上に長さ三間と二間半の敷板二九四枚を並べて舟橋としたものであった(『邦内貢賦記』)。

これが越中富山の舟橋、越前福井の舟橋と並んで有名な盛岡の新山舟橋であった。この橋も維持費が巨額にのぼったので、盛岡以南の飯岡・見前・向中野・徳田・日詰・伝法寺・長岡・八幡・寺林・万丁目・安佚・笹間・黒沢尻・鬼柳・立花の一五の通からは、毎年五〇七駄余の橋料米を徴収していた。

この舟橋について『雑書』をみると、天和三(一六八三)年八月二十八日条に「新山土橋渡り初め」とあるから土橋に代わり、さらに元禄十六(一七〇三)年七月には一時的に舟渡しとなり、翌年四月に舟橋、同年十一月舟渡し、宝永七(一七一〇)年八月みたび舟橋となっている。

従って新山舟橋は土橋になったり、舟渡しになったりしたこともあったが、十八世紀後半以降は舟橋として定着したようである。

清水秋全が寛延四(一七五一)年に著した『増補行程記』には、「川幅百間余、舟数十艘、引つな鎖、大ふとう縄、無類の御堅め、且つ絶景なり」とあり、舟橋が彩色をもって描かれているので、往時の面影を偲ぶことができる。

また旅行者のなかにも記録にしたためた人がいた。菅江真澄は『けふのせばのの』天明五(一七八五)年九月九日条で、「舟橋あり……ばたつ計りも小舟をはや瀬にうかべ、中洲に柱たて、かなつなを引はえつなぎ板をしいて、うまも人もやすげにわたりぬ」と紀行家らしく記述している。

高山彦九郎は『北行日記』寛政二(一七九〇)年十月二日条で、「北上川船橋なり、船二十五艘、川幅八十四間、今マ水の有る所は七十間ばかりなり。坤(南西方向)に渡る。……橋を渡りては仙北町という」と、するどい観察を残しているので、その頃には舟橋であったことがわかる。

3 南部の曲り家 top

人畜同居の曲り家

盛岡藩は、遠祖が甲斐国南部荘から下向した南部氏によって支配されていたので、南部藩とも呼ばれた。

古来、南部馬で有名な馬産地として牧畜の盛んな国であった。

この地域の民衆は、馬や牛など家畜にも人間と同じように愛情をそそぎ、同し屋根の下に同居し一緒に暮らしてきたのである。

それを最もよく示しているのが、「南部の曲り家」である。

一般に「直ご家」(すごや)に対して「曲り家」という場合には、本屋に付属屋または居宅の一部が鍵形に曲折し、連なったものをいう。

特に、「南部の曲り家」は「うまや(廠舎)」が本屋の下手に接合して出来ており、「うまや」が機能的にその家の中心となっている、それが他とも異なる大きな特徴である。

その分布は、馬産地である岩手・紫波(いわ)・稗貫(ひえぬき)・和賀・上閉伊(かみへい)・下(しも)閉伊・九戸の各郡に見られ、村の中心となる村役人の肝入り等の家が多い。

「直ご家」でもこの地域では、「うまや」を母屋の内部に設けた「ウチウマヤ」の形式をとっており、人畜同居一体なのであった。

チャグチャグ馬コ

端午の節句五月五日には、菖蒲(しょうぶ)と蓬(よもぎ)を軒に刺し飾り邪気を払い、菖蒲湯に入り餅を搗(つ)きご馳走を食べ、子供たちの健やかな成長を願う。

と共に、盛岡藩領内では馬に日頃の労苦を感謝し、愛馬精神から馬に飾り鈴を付け、馬の守り神・鬼越蒼前社(おにこりそうぜんしゃ)や馬頭観音に参詣する。

これがチャグチャグ馬コの行事である。

盛岡藩には、藩政時代から領内に九ヵ所の牧場が営まれていた。

曲り家では、馬と人間が同じ屋根の下に同居していた。

端午の節句には、可愛い馬を飾りつけ参詣したのであった。

馬につけた鳴り輪や鈴が、美しい音色を響かせ参拝の往来筋を賑わした。

子供たちは、それを「チャブチャグ馬コ」と唱えた。

これが今日では一般的な名称となり、毎年六月十五日行われているお祭りであり、馬産地盛岡の昔を偲ばせる伝統行事として、国の無形文化財に指定されている。

しかし最近では、これは観光行事(現在は六月の第二日曜日開催)になってきたようである。 |

図43 鬼越蒼前神社

|

煙山村の農民生活

岩手県の中央部にあたる盛岡の近郊煙山(けむやま)村(現、矢巾町)で、水田を中心に宝暦七(一七五七)年から農業を専業に経営し、肝入も務めてきた屋号「重助殿」(じゅうすけど)と称される豪農の高橋家がある。

多くの古文書類を所蔵する由緒ある名家であり、その古文書により江戸時代中期からの盛岡藩農民の生活を知ることができる。

文化年間(一八〇四~一八)には高一〇六石、嘉永五(一八五二)年頃は四戸の名子、一三人の奉公人を使っていた。

明治の中頃には、六町歩を経営し約二〇町歩を貸しつけている地主でもあった。

農家経営を示す大福帳や書留帳などによると、収穫した米や雑穀などを盛岡の商人に売り、肥料や農具などを購入し生産力の向上に努めている。

これまでの自給型農業経営から次第に盛岡の市場と結びつき商品交換型の農業に転換を図っていることがわかる。

糠(ぬか)・油粕・豆粕などを盛岡から買い求め、作物の肥料に利用しているし、新しい野菜としての品種を改良し大根・芋・茄子(なす)などを盛岡の市場に販売している。

農事から日常の生活・子供たちの躾(しつけ)にいたるまで、事細かに記録しその記録から反省し、次の計画に生かしていく。

これが経営の基本であり、先祖代々の家訓となってきているのである。

例えば、大根の栽培・育成管理から収穫そして利用、漬け物・乾燥、保存にいたるまでその合理的な方法を細かに記録し伝授している。

賽の目に切った大根をどのように米・雑穀と炊いて、「かて飯」をおいしく、しかも増やして作り、飢饉に備えるかなど詳しいのである。

凶作の困窮に際しては、地域の農民を代表して代官所に願出、課役の減免を交渉したり種籾を拝借したり尽力したのであった。

また、窮乏に陥り独立の生活力を失った村民に頼まれ、奉公人に置くこととしたことなども記録されており、村落共同体の実態を示している。

年中行事

高橋家の「年中行事録」には、家庭と村落共同体全体の計画的な、調和のとれた行事や食事などが記されている。

大晦日の晩と元日 米食・鮭の尾頭付き、なます・大根と牛蒡(ごぼう)の煮付け・祝餅。

正月三ヵ日・五ヵ日 祝餅を食べる。

元日から三日まで 米と粟か大根を混ぜた二色飯をとる。

五日朝 鏡餅・包飯に鰯・なますを食べる。

大晦日から七日まで 酒を飮んでよい。

七日朝 米とアズキの粥、その粥に角切り餅二つを入れて食べる。

元日より七日まで 朝働きしない。馬は休ませること。八日は祝いじまいの日で朝働きで一日分の

働きとする。 |

このように農閑期と農繁期、休日と休養、栄養の取り方など工夫をこらし農業経営を合理的に進めるように考えている。

家庭や村の子供の躾(しつけ)

子供の躾教育は家庭や村の正月やお盆・お祭りなどの行事の中で、自然に行われていたのである。

たとえば「年中行事録」では、次のようなことが記されている。

一 自分で着物を着る、たたんでしまうことや整理が出来ること。

一 来客への挨拶、取り次ぎの仕方、お茶の入れ方やお話しの仕方を教えること。

一 行事に合った料理、調理の仕方、食器の使い分け、洗い方、しまい方などを教えること。

一 食事の給仕、すすめ方を教えること。 |

このような躾を日頃から心がけるようにと、教えているのである。

村民生活の規律

地域の村民の生活を自分たちで自主的に規制した、「誓詞議詫書」というものがある。

文政九(一八二六)年十一月に、この地域の肝入・老名・若衆など三六名が集まり、村共同体の守るべき日常のきまり、規律を定め署名したものである。

一 父母への孝行を第一に、老年者を敬う。

一 夫婦睦まじく、女は三従の道を心がける。

一 目上の人には従う、最後まで話を聞く。自分の考えは、丁寧に話し申し上げる。

一 兄弟仲睦まじく、親の言い付けを良く守り仕事に精を出し、作物を稔(みの)らす。

藁(わら)細工、菰(こも)・筵(むしろ)作りにも精を出すこと。

一 親からの申し付けられた用事は、良く達しその結果を報告すること。

一 村や家の流儀を良く守ること、しかし他の家や村の流儀の善し悪しは言わない。

一 博打・深酒・夜更かし・夜遊び厳禁、それが続くと怠惰になり、生活が乱れる。

一 火の用心、日常昼夜注意のこと。 |

このように、儒教道徳を中心にした村共同体の規律であるが、村民が自主的に定めて村の自治運営を推進した。

北上高地北部の牛小作

北上高地の北部、今の一戸町の旧姉帯(あねたい)村には牛馬を飼養し小作させ、内陸と沿岸、北上高地の物資を運送し手広く山林や酒造業等を経営していた豪農の駒木家があったが、その牛小作の状況を見ることとしたい。

馬小作も駒木家では盛んに行っている。

その実態は、たとえば天保十四(一八四三)年には、七四頭を三〇人ほどの小作人に貸し付け飼養させており、繁殖の子馬を競り市に出し五分五分に分けているようである。

幕末の嘉永六(一八五三)年頃の駒木家の牛小作は合計一三四頭、その地域は二戸郡内二四ヵ村となっている。

「御銅山附牛御用達」として銅・鉄などの鉱産物やその製品を輸送していた。

また、内陸の雑穀などの農産物と沿岸の魚・塩などの海産物を運送した、いわゆる「南部牛方節」などを唄いながら牛方一人で五、六頭の牛をひきいたのであった。

牛方は輸送業務のない日には、僅かの狭い小作の稗(ひえ)畑などを耕す農民でもあった。

雪深い冬には、交通も途絶し輸送は中止となる。山に放牧も出来ないので、牛は小作人(牛子)に貸付けられて舎飼養される。

嘉永六年には、駒木家の舎飼養貸し付け牛は合計一六八頭に達し、牛子は一一六人となっていた。

その地域は、二戸郡内三〇余ヵ村に及んでいる。

4 山の民 top

林野制度

盛岡藩の林野制度はすべての山や林野は藩の直轄地であるとし、材木等の支配権は藩にあり御山奉行が統制した。

その保護管理・治山治水等は農民にさせ、山はもちろんのこと百姓屋敷地などまでの造林を奨励し、盗伐等は厳しく罰した。

藩の山として良質のヒバを産する「御囲い山」、御用材を産する「御留山」、水源涵養の「水の目山」、これらに属さない「明御(あきお)山」があり、また藩の管理にかかわる原野として、野馬養成の牧場「御野」(おの)があった。

村民が薪炭(しんたん)・採草・木の実や刈り敷き肥料等をとるために、共同利用する入会(いりあい)の山野があり、その管理保護は村方にあった。

さらに、農家の屋敷に接続した森林として「居久根」(えぐね)林、田畑が荒れて森林となってしまった「高野目(たかのめ)林」等がある。

入会の林野については、村民は山の民として自主的に管理運営し共同に村中入会あるいは数ヵ村入会で利用していたのである。

山の民

藩の御山は御山奉行が担当したが、しかしその実際の管理や植林育成・入会利用は、村民が主体となって行っており、山の主人公はそこに住む山の民であったといえる。

山の民とは、山や材木に全面的に生活を拠り所としている人々、主に木挽(こびき)・木地師(きじし)やマタギ(猟師)、焼畑(やきはた)耕作の人たちを言う。

藩の御山から一般の民間人が建築用材・諸道具材などを伐り出し販売する場合には、入札方法がとられその最高価格が落札になったから、時価・場所によりこの御礼銭(御礼金・御運上)は一定ではなかった。なお、鉱産資源もこのようなやり方をとっていたようである。

薪炭材の場合には、生産数量の一〇分の一を現物で徴収される御役銭や炭釜御礼銭などがあったことが記録されており、山の民への課税は重かった。

盛岡藩財政の基礎は米穀僅かに一〇万石のみであったから、畜産特に馬と山の林業・材木であったといわれている。

材木は江戸をはじめ他領に移出され、藩の財政を潤したという。

移出される材木は、特定の大商人に払い下げられ販売されていた。

山に入って木を伐採し材木を作るのは、それこそ山の民である木こり・木挽(こびき)と呼ばれる人たちであった。

この人たちを別名そまふ(杣夫)とも言った。

山を回り下から上から樹木の一本一本を調べ、弟子に覚えさせ記録させる。

時には、木の幹にしるしの札をゆわえることもある。

樹種・年輪・その姿恰好などにより、これは土台、これは柱、これは板になどと予想をつける。

大工の仕事よりも前に山に生えている森林・樹木を見つめ、木を調べ、材木の用途や値段を決める。

これが山の民としての木挽の仕事であり、大変に重要なのであった。 |

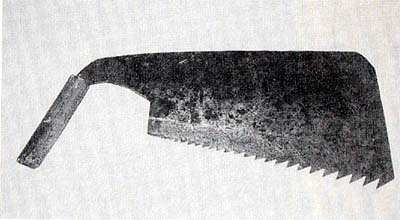

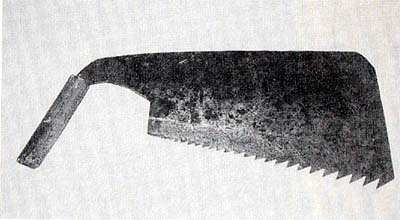

図44 大鋸

|

木挽たちは、樹木をその用途に応じ伐り出し、原木のまま山から移出するか、鋸(のこぎり)や鉞(まさかり)で角材や板に削ったり、切ったり加工もする。

重い丸太を抱える腕力、大鋸(おが)を引続ける体力、危険を防ぐ冷静な判断と理性などを備えた風格ある人物が、山仕事の職人に多かった、と言われるのも当然であろう。

一日の作業量は、長さ六尺三寸、幅一尺の板一二枚、即ち二坪分を挽くことであり、それを成し遂げて一人前と認められたという。

このような激しい労働を支えるように、「木挽の一升飯」という言葉があり、大きな三食分の曲げわっぱ弁当に稗(ひえ)・粟(あわ)・大根・カテ飯などを詰め、副食は塩辛い山菜などの煮物・漬け物だったという。

春木・葉木

山から伐り出した木材は、川を利用し木流し・筏流しで盛岡や北上川その他の諸河川の船着き場、あるいは沿岸ならば港湾に輸送された。

雪の多い厳寒の二月に伐り出し春の増水時期に流し輸送する材木や薪材を春木(はるき)と呼び、葉が出てから輸送するものは葉木(はのき)と言われていた。

秋の木を流すのは秋木(あきき)とも言った。

山の民が今度は木流しや筏師(いかだし)になって川くだりする者も多かった。

一九〇一(明治三十四)年十一月の「岩手県筏及流材取締規則」により、筏等は鉄道開通もあり制限をされることとなり、知事の許可制と北上川明治橋を起点に上流では筏一組の長さ一〇間、幅一間半、下流では長さ一四間、幅二間半を超えてはならないとされた。

このように制限するほど大規模な川流しであった。山の民が木流しに従事し北上川筋に働いていたが、全盛期には三〇〇人以上もおり賑わった。

筏師は、盛岡明治橋で一〇人、その他雫石川・猿ヶ石川や黒沢尻にそれぞれ一五人程、昭和の初めまでは働いていたという。

山を守る(緑化推進)

盛岡藩領内では、一般農民の労力と費用による植林が行われた。

進んで植林を行うと、植林した者と藩で五分五分に収益を分けた。

これを取分林(とりわけりん)と言う。

その後、江戸中期以降は三公七民など植林した者にいくらか有利に改めた。

次に藩主に忠信を誓い報恩感謝の記念として植林をする「御忠信(おちゅうしん)植立」などと言われる「献植」(けんしょく)があった。

更に、伐採の後に植え継ぎさせる「代木植立」や一種の刑罰として強制的に植林させる「科料植立」などがあった。

ともかく屋敷林(居久根林)、入会地の山林、原野の植林や種苗生産など、すべて山の民である農民たちの「共同の山を守る」という営みからであった。

山林・原野は勿論のこと屋敷内・川原・土手などの空き地に、領民は自費で労力を奉仕し種苗を生産、諸木を植林してきたのであった。

盛岡藩は、特に檜(ひのき)・杉・漆(うるし)・桑・楮(こうぞ)を重視し、その他の樹種では松・桐・栗・樫(かし)・竹などの植林をすすめた。

手工業の原材料として漆木、和紙を作るための楮の木、家具類の桐、桶・樽・杓子類のための諸木、竹細工の竹類、更には食料にもなる栗や胡桃(くるみ)など山の恵みを黙々と山の民が育ててきたのである。

木地師は、まな板・蓋・すりこぎ・へら・杓子類をつくった。また、藩政時代の末期には「こけし」類も作られるようになった。

特に南部の木杓子(きじゃくし)類は有名であった。

今は、本杓子や木の椀などは民芸品となってしまったが、昭和二十年代までは日常の台所用品であった。

それらを作った木地師は山々を渡り歩き、山中で一生を過ごしたと言われている。

マタギ(猟師)

山中で鳥獣を狩猟する人々をマタギと呼んだ。

和賀郡沢内村や二戸郡田山村足、安代町)には、マタギを生業とする人たちが多くいた。

田山村には親分である大マタギが三人おり、その下に一三人のマタギがおり計一六人いて、村高の八割以上を占めていた「マタギ村」であったという。

マタギは特有のマタギ言葉をつかい、特別の習俗をもっている。

しかもマタギの家には、全国どこでも猟をしても良いという、猟師の免許状「山立根本巻」なるものを所持し、伝えている。

この秘伝書は、「山幸秘法」とか「万事万三郎の巻物」と称する地域もあり、「熊送りの法」「猪鹿送りの法」など内容もいろいろある。

「忌(い)み払いの法」には、「我は、天地の阿蘭夷(あらんえびす)の末孫なれば忌みも朴(ぼく)も無き物よアビラウンケンソワカ(三遍)」とある。

秘伝書の信仰には、日光派系があり日本国中どこでも山立ち(狩猟)を許されたと伝えている。

これは東北地方に多い。また、弘法大師の高野山派系、「山神」派、それに「沢内歳代記」にいう四明神派系(諏訪・住吉・加茂・春日)、蘇民(そみん)将来派系等がある。

マタギの山神は六月十二日に奉り迎え、十二月十二日が祭りで山中の適当な所を選んで、シトギとお神酒を供える。

男が餅を搗(つ)き一二個供えるという。

マタギの語源であるが、「まだ」(級(しな)の木)の皮を用い衣類や防寒具を作ったことからきた言葉であり、「マダギ」が正しいと主張する説、「まだの木」からきたという説、二股の木を持ち歩くのでマタギという説、アイヌ語のマクウンパ(狩り)からきたという説、杖のマクツボ説、山をまたぐからの説、インド語説など諸説がある。

みんなの林野 藩の御山であっても明治以降の国有林官山であっても、従来から村民は共同で入り会いをして、山の副産物を採取したり、山火事を防ぎ道路をつくったり労力を提供して、自治的に山を守ってきた。

そのような自治の伝統を生かし、森林組合制度ができる以前にすでに、先駆的に山を守る「森林保護組合」をつくった村もあった。 |

図45 まだ製のマタギケラ

|

5 南部鉄と手工業 top

西も東も金の山

岩手の民謡「南部牛追唄」は、「田舎なれども サーハーエー 南部の国はサー西も東もサーハーエー 金の山コラ サンサエー」と唄う。

「南部の国」は、昔から鉱山資源の宝庫であった。白根、尾去沢(おさりさわ)、佐比内(さひない)等の金山や銅山、それに田野畑・山形・大野等の鉄産業など、特に「南部鉄」の名で全国に知られる鉄産業は、北部北上高地で盛んであった。

製鉄の中心地は閉伊(へい)郡・九戸郡で中国地方の技術を導入し、地域に合うように地下構造やフイゴ等を改良、生産は上昇し十八世紀後半からは特に広く他藩に移出した。

地域の豪商などに経営させ、通年操業であった。生産された銑鉄(鉏=ずく)や錬鉄(延鉄=のべてつ)は、領内で消費される他に約四〇万貫以上は各地に牛馬の背や船で移出・販売された。北は函館(箱館)から弘前・秋田・仙台・中村・棚倉・水戸の各藩等、さらに江戸へと販売された。

石巻では石巻銭座の原材料として銭貨鋳造(ちゅうぞう)され、棚倉藩では鍬(くわ)鍛冶屋の原材料として関東地域への鍬に南部鉄が利用された。

川口(埼玉県)の鋳物にも北上高地生産の南部鉄が使われた。「南部牛追唄」や「南部牛方節」を「西も東も金の山コラサンサエー」と、唄いつつ牛に鉄を背負わせ輸送した。

このように、鉄生産は製鉄従事者の他に駄送交通、牛馬業者、木炭生産や俵編み、炉製作の従事者など分業が広がり人口は増加し、ようやく北上高地の地域産業は振興した。

近代製鉄の発祥地は岩手

嘉永六(一八五三)年黒船来航により海岸の防備が、幕府や各藩で緊急の課題となってきた。

精練された鉄を使用し大砲を鋳造しなければならないこととなった。

当時、製鉄の最高技術者は盛岡藩士大島高任(たかとう)であった。

彼は招かれて水戸藩において反射炉を築造したが、しかし鉄鉱石を精錬できる高炉を築き最良の銑鉄を得るために、磁鉄鉱の産地である釜石に高炉を築き、ついに安政四(一八五七)年の十二月一日、初めて銑鉄を得ることに成功した(これを記念して十二月一日を鉄の記念日とする)。

大島の事業を積極的に協力し支援したのは、盛岡藩領内の地域経済を支える豪商たちで、山田の貫洞瀬左衛門を第一に、その後、資金の協力者は久慈の製鉄業者中野作右衛門や大槌(おおつち)の商人小川惣右衛門等であった。

地域の経済を新しく転換させる方向と原動力が生まれつつあった。

盛岡藩も釜石大橋高炉の成功から釜石橋野にも高炉を築造、藩営の鉄山としたが、こうして釜石には一〇座の高炉が建ち操業した。

岩手県内には、その他鳥海村・京津畑(大東町)、子飼沢(住田町)にも高炉が築造された。

近代製鉄の発祥は、北上高地の南部鉄なのであった。 |

図46 大島高任

|

鉄山経営

北上高地の鉄山は原料の砂鉄と、木炭を燃料に平炉で溶かして製鉄する。

花崗岩の山を掘り崩し流水の樋に流し、砂鉄を沈澱させて採取した。

一貫目の鉄に四貫目の木炭が必要であった。

流水や森林伐採から当時すでに鉱害問題が生じていた。

賃金を前貸ししなければ、質のよい労働者を確保できなかったし、給与は主に米・味噌・塩などの現物支給であった。

他の鉄山への労働者の移動を禁ずるなどの厳しい「山法」という、絶対的な秩序があったとされる。

北上高地岩泉の鉄山師佐々木理助(中村家)は、享和元(一八〇一)年に盛岡藩から資金三〇〇両を借用し、野田村(九戸郡)に板橋鉄山を経営した。

労働者の確保や鉱害問題等の紛争が生じたりして、経営は困難であったが、文化十二(一八一五)年には約三〇〇両の純益をあげている。

年間に延鉄約一〇万貫を生産し、相馬(福島県)・水戸(茨城県)・江戸には船を雇い、秋田や弘前には牛方で輸送し販売した。

出雲鉄(中国地方)よりも南部鉄は安価で良質、次第に市場を拡大した。

さらに、文化十四(一八一九)年からは割沢鉄山を経営し、年間平均約一一万貫余の生産をあげ販売した。

佐々木理助(中村家)が鉄山師として経営したのは、この他岩泉の松倉鉄山、田野畑村の千城・宝久保の鉄山、安家村の万谷鉄山などがある。

鉄山経営から酒造業・質屋・製塩なども営み、北上高地の地域経済は盛んになったのである。 |

図47 釜石の高炉

(『両鉄鉱山御山内并高炉之図』より)

|

地域物産と手工業

盛岡藩家老席日記「雑書」によると、江戸中期、享保年間の他領移出禁止の物産には、鉱産物・米雑穀・諸材木・牛馬や海産物等は勿論であるが、当時の手工業に関わる物産では、漆・紫根(しこん)・煙草・蝋(ろう)・麻糸・真綿・塗物・紅花(べにばな)並薬種等であった。

多くの工人たちが、農作業や山仕事のかたわら工芸品を製作し生計をたて、他領にも販売し手工業は発達してきた、

しかし藩はそれらの移出を制限したのであった。

漆・塗物 延宝八(一六八〇)年の領内漆木は三〇万本余、その掻き漆の樽量六〇〇杯と多量であったという。

その主産地は、浄法寺(じょうほうじ)や荒屋等二戸郡・九戸郡の北上高地、あるいは奥羽山間の地域であった。

天台寺御器あるいは浄法寺椀といわれる椀類は、木地製作から塗物まで家内手工業として、安比(あっぴ)川流域でつくられた。

専業として漆器をつくるようになり、南部椀として重要な産物となった。

特に金箔の殿様椀など高級品は、貴重品としてその製造と他領への移出は制限された。その後販売を特権商人に請け負わせたため、一時衰えたが漆生産と共に再興した。

漆の木により山間の農民の生活は、漆掻き・塗師・木地師(きじし)や蝋をとる仕事など職種が広がり、支えられてきた。

二戸の漆は約一四万本といわれ、採れる実は三万俵、それから二万貫の蝋をしぼり、他領に販売し地域と藩財政を潤した。

紫根染め

南部紫紺染めとも言う名産の染料。盛岡藩の重要産物として保護育成されてきた。

主産地は岩手郡・二戸郡などであったが、維新以後は化学染料に押され衰え、その後伝統復活をはかっている。

南部鉄器

南部鉄器の代表は、重厚な造形で黒光りの鉄肌美しい鉄瓶や茶釜であるが、江戸前期の万治二(一六五九)年に江戸から工匠を招いて、豊富な鉄と木炭を使い製作させたことに始まるという。

釜師の保護と良質の砂鉄・木炭や粘土等により手作りの鉄器が生まれた。 |

図48 南部紫根染め |

図49 南部鉄器 |

釜師の小泉家・鈴木家・藤田家・有坂家の優れた伝統技能が領内の資源を生かし名品の産物を創造したのである。

その他の手工業・工芸品 焼きものでは、鍛冶町焼・台焼・小久慈焼など各地に多く知られ、主に日常の生活用品を製作していた。

盛岡藩の和紙の主産地は成島であった。特に、成島紙は藩御用の和紙として奨励され、地域を豊かにした製紙手工業といえる。

一戸の面岸(おもぎし)村には「面岸の箕(み)」といわれる名産があった他、同じく鳥越の村は竹細工の名品を製作した。

山間各地には、ひっそりと手工業の民芸品が生まれていた。

6 襲いくる凶作と飢饉 top

周期化する飢饉

東北地方の太平洋側では、初夏になると、きまったようにヤマセと呼ばれる冷涼な北東風が吹くようになる。

このヤマセは霧や霖雨をともなって、藩政時代にはしばしば凶作・飢饉をもたらした。

明治以降の近現代社会になっても、ヤマセによる冷害が凶作を引起したことがある。

この被害をまともに受けた農民の実態を、岩手県を代表する詩人の宮沢賢治は『雨ニモマケズ』の中で、「サムサノナツハ、オロオロアルキ」と表現した。

奥羽地方の凶作は、霖雨(りんう、長雨)・低温などの天候不順に起因する冷害をはじめ、旱魃・風水害・霜害・病虫害といった自然的な災害を主な原因としている。

時には野獣による被害の場合もあった。飢饉というのは、このような自然的災害に基づく凶作を契機にして、食糧の欠乏が原因で多数の飢人と餓死者を出すような現象のことである。

それゆえに、下野(しもつけ、栃木県)黒羽(くろばね)藩の家老鈴木正長は「ききんは人間世界の大変なり」といって、貯穀の必要性を力説したのである。

盛岡藩領の不作年をみると、江戸時代を通じた二六五年間に大小合わせて九二回に達している。

これは実に三年に一度の割合で不作に見舞われたことになる。

『才蔵記』に「三年に一度は不作もあり」と記されているとおりであった。

北奥という寒冷地における水稲経営が、科学的知識や農業技術の未発達とあいまって、いかに不安定であったかを示しているといえよう。

減作率が前年比五〇%以上の凶作年は、その大部分が寛文七(一六六七)年から天保九(一八三八)年までの間に集中していた。

凶作の発生頻度は四年に一度の割合であり、さらに飢饉化した年は一七回もあった。

これは一六年に一度の割合で大凶作・飢饉に襲われたということになる。

そのうちでも特に、元禄・宝暦・天明・天保の飢饉は被害が甚大で、盛岡藩の四大飢饉と称されている。

一般に近世の飢饉は、「近ければ三、四十年の間にあり、遠くとも五、六十年の内には来るとおもうべし」(『農諭』)と指摘されているように、周期的に来襲した。

ところが盛岡藩の場合は、それを上回って発生頻度数では国内最高を示し、それだけ餓死者も多かったということになる。

飢饉の要因

北奥に位置する盛岡藩は、南の仙台藩境から北は下北半島に至る広大な領土を有していた。

しかし、古川古松軒が『東遊雑記』の中でいっているように、領域は広大であっても、そのほとんどは山林原野であって、耕地は思いのほか少なく、生産力も低い状態にあった。

しかも盛岡以北は水稲経営の限界といってもよい地帯に属していた。

それにもかかわらず、盛岡藩が常に財政的基盤を水稲生産力に求め、畑作より水田を中心とし水稲経営を強制したのは、当時の幕藩社会が石高制に基づいていたからであり、そのため盛岡藩では気象条件に左右されて、畑作より田作を中心に凶作の発生率が高くなった。

そのうえ、盛岡藩では剰余部分のすべてを年貢として収奪しようとしたので、重税にあえいでいた農民の生活は苦しく、そのために凶作の程度は軽くとも、常に飢饉に転化する恐れをはらんでいた。

元々奥羽地方の藩経済は江戸や大坂市場に従属していたので、遠隔地市場向けに生産された米や大豆のほとんどは、それらの端境(はざかい)期までには飢餓移出ともいうべき状態で、他領への販売を余儀なくされていた。

こうして藩庫の穀物が払底したところに大凶作が襲うのであるから、救済の仕様もなかった。

このような構造的な背景が飢饉を生み出す要因の一つでもあった。

一方、凶作時に実施された大名領ごとの穀留政策(津留)が、他領の飢饉に一層の拍車をかけたこともよく知られている。

また凶作や飢饉の対策にしても、それが領主単位で個別に行われていたので、政策のいかんによっては飢饉の程度も大きく異なっていた。

これらのことを考え合わせると、飢饉は幕藩領主支配の在り方とも深くかかわっており、そういった意味で、前近代社会における人為的災害であったともいえよう。

元禄の飢饉

元禄年間(一六八八~一七〇四)の盛岡藩は、元禄六(一六九三)年・十年・十一年・十六年の四ヵ年を除くと、あとは連年不作と凶作が続き、同八年と十五年はついに飢饉となった。

『雑書』によると、元禄八年は夏中から冷気勝ちのため小袖を着用し、夏の土用中には雨が降り続いて北風が強く、土用中と七月下旬にも霜が降るという、典型的な霖雨・早冷による冷害がもとで作柄も悪く、ついに飢饉となって米価が高騰した。

元禄七年までは例年三斗七升入の俵で一四万俵(五万一八〇〇石)ほどの年貢収納があったが、同八年の検見の結果では、ようやく四万俵(一万四八〇〇石)も出るかどうかといった状況で、例年の二八・六%しか見込めず、一〇万俵(三万七〇〇〇石)の不足となった。

そこで元禄八年十一月、藩では幕府に「領内不作の儀」について報告した結果、来春の参勤が免除され、その費用をもって飢饉対策に充当した。

米雑穀等の他領移出禁止、貯穀奨励、他領者の領内逗留禁止、酒造の禁止、火の用心などを命令すると共に、城下の庶民救済のため十三日町・紺屋町・田町・油町などで払米をし、紺屋町と寺町では盛岡御蔵米を小売させた。

さらに城下の寺院や富豪の協力を得て、長町梨子木丁出口辺と東顕寺門前の二ヵ所に御救(おすくい)小屋を設け、飢人の救済にあたった。

翌年の六月末までには三万四〇〇〇人余に及ぶ飢人を救済し、「餓死人御座無く候」(『雑書』)と、幕府に報告した。

これに対して横川良助の『飢饉考』は、「御領分中餓死すでに五万に及ぶ」と伝えている。

これは伝承を元にしているので、そのまま信用するわけにはいかないだろう。

一方、幕府への凶荒報告書もその性格からしてそのまま鵜呑みにはできない。

これらのことから、両者の表現はいずれも誇張にすぎるようであるが、報告書の方はその当時のものなので、それを尊重したうえで、元禄八年の飢饉では若干の餓死者が出たものと考えるべきだろう。

元禄十五年も天候が不順で、六月から閏八月まで霖雨が続き、時折大風雨もあって「田畑悉く損じ実のりなし」(『雑書』)といった状況で、ついに飢饉となり、年貢の不足は八万九三〇俵(二万九九四四石)となった。

藩では酒造禁止、米の占買占売禁止、貯穀物奨励などを行ったものの、翌年二月までの間に二万五~六〇〇人余の餓死者を出し、飢人の救済も五万二五三人に達した。

盛岡藩政を通じて、この元禄期ほど誠意を尽くして飢饉対策に当たった時期は他に例がないという。

宝暦の飢饉

宝暦五(一七五五)年は五月中旬から気候不順で連日降雨が続き、夏の土用にもなお寒気を覚えるほどの典型的な冷害により被害を大きくした。

損耗一九万九七〇〇石余といわれた盛岡藩では、前年が大豊作であったので約一〇万石の江戸廻米を行った結果、藩内に米が払底し、宝暦五年の大凶作を契機に大飢饉に発展した。

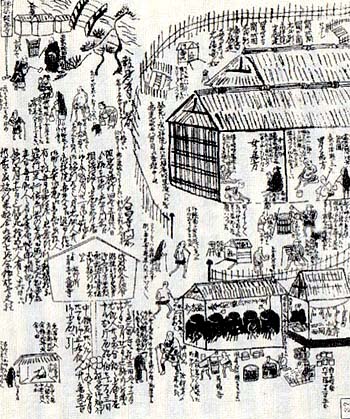

藩では城下の富豪からの御用金を資金として、翌年正月、城下の永祥院と円光寺に茅葺きの御救(おすくい)小屋を建て、飢人の収容救済に乗り出した。

二月末には前者で一一七〇人、後者で一三五〇人の飢人を救済した。

しかし、そこでの施粥は一升(約一・八リットル)の水に対して米八勺(約一四四グラム)しかなく、あまりのひどさに飢人たちは「南無粥陀仏、薄い菩薩」と唱えながら死んでいったという。

こうして毎日五〇人前後の飢人が餓死あるいは凍死を余儀なくされた。

その数は宝暦六年四月までに永祥院で四五〇〇人、円光寺で八〇〇人に達したと伝える。

なお、宝暦六年の代官の報告書によると、同五年の餓死者四万九五九四人、空家が七〇四三軒にも達し、中でも三戸郡五戸通の餓死者は一万一九二七人と領内最高を示し、ついで岩手郡の雫石通と沼宮内通の被害がひどかった。 |

図50 宝暦5年飢饉救小屋

(『自然未聞記』より)

|

天明の飢饉

天明三(一七八三)年から同七年にかけて発生した全国的な大飢饉で、特に天明三年からの奥羽地方の被害が甚大であった。

毎年のように気候不順で霖雨が続き、夏の土用中にも綿入れを着るほどの典型的な冷害となった。

天明三年の盛岡藩は、「五月中旬より雨繁々降り候て稲長じかね、土用入り候ても北風吹き、暑気これなく、不時の冷気にて不順に御座候故、田畑不熟出穂あい後れ候上、八月十七日、十八日の両朝雪霜降り、……冷気あい増し、作毛いよいよもって不熟にあい成り候」といわれ、霖雨・低温・風害・霜害などによって一八万九二二〇石の減収となった(『雑書』)。

そこで盛岡藩では、城下の東顕寺と報恩寺に御救小屋を設けて飢人の救済に乗り出したが、それも有名無実に近く、飢人はおびただしい数に達した。

東顕寺境内には文化七(一八一〇)年建立の餓死者供養塔があるが、それには天明三年十一月から翌年三月までの間に、餓死者四九〇人を供養したと記されている。

全領ではついに餓死者四万八五八人、病死者二万三八四〇人、空家一万五四五軒、他領への逃散者三三三〇人を数えるに至った。

そのうえ火付け・盗賊・追剥・押込み・米騒動などが各地で発生し、牛馬の肉はおろか人間の肉まで食べるものさえ出るありさまであった。

天明五年と六年も霖雨・低温・大風雨が原因で、それぞれ一七万七三六八石と一六万六七五〇石の減収となって、大飢饉に発展した。

江戸時代中期の紀行家としても有名な菅江真澄は、天明五年九月六日、福岡通の小沢(一戸町)というところで一夜の宿を請うた。

すると、その家の女性は米が一粒もないので宿は貸せないと断った。

そこで一晩ぐらいは食べなくともよいからと懇願したら、それならばということで泊めてくれた。

そしておもむろに「粟の飯に塩漬けの桃の実をそえて出してくれた。

自分たちは栗だけ食べていた。今年もまた畑作の実のりはよくない。

心細い世の中だと嘆いて、これを枕にしてくれと、米をはかる枡をとり出して休ませてくれた」(『けふのせばのの』)と記している。

また『そとが浜風』の中では、「鍋釜を背負い、あらゆる道具を手に持ち、幼児をだきかかえて、男女が道をさけられないほど来るのは、じにげ(逃散)するのだといって、飢人となることを恐れて他領へ行くのだろう」と、北奥の農民の逃散の状況を伝えている。

『経世秘策』に「癸卯(天明三年)以後三個年凶歳飢饉にして、奥州一個国の餓死人数凡二百万人余」とあるのは、やや誇張にすぎるようであるが、実際には、このような異常な数の死亡者が出たことだけは推察できよう。

このような惨状は程度の差こそあれ奥羽全般にみられ、現代の社会ではとても想像できないほど深刻なものだった。

それはただ単に気候不順という自然的災だけに原因があるのではなく、農村に対する年貢収奪が限界を超え、農業における再生産がもはや不可能に近かったことに起因していたといえよう。

天保の飢饉

天保三(一八三二)年から同九年にかけての盛岡藩は、霖雨・早冷・降霜という気象条件を主な原因とし、それに水害と虫害が加わって連年減作が続き、年平均一六万七七〇〇石余の減収となった。

特に減収が藩の表高二〇万石をこえた天保四年・六年・七年・九年は、いずれも犬飢饉に発展した。

中でも天保四年は全国的にも大凶作となり、盛岡藩では霖雨が続いて七月末には早くも水霜が降るという冷害で、二二万三二五〇石の減収となった。

この時、盛岡藩領の農民が仙台藩領へ逃散することに関して、横川良助は『飢饉考』の中で、仙台藩が飢饉に際して年貢免除の処置を講じていたことを指摘している。

それに対して盛岡藩は農民からあいかわらず規定どおりに年貢米を徴収していた、と述べているのは好対照である。

報恩寺の裏山にある餓死者供養塔には、天保四年・五年の「疫死四百八十三人の墓」と記されている。

天保七年は夏の土用中でも冷気が強く、植付けた稲も青立ちとなって二三万二五〇〇石減、ついで天保九年も霖雨・早冷か原因で収穫皆無のところが多く、二三万八〇〇〇石の大減収となった。

この天保の飢饉は、享保の飢饉、天明の飢饉と合わせて近世の三大飢饉と称されているが、盛岡藩の場合は、元禄・宝暦・天明・天保の飢饉を四大飢饉といっている。

特に盛岡藩の天保の飢饉は、藩財政の窮乏による重税政策がその度を高めたといえる。

飢饉の惨状

飢饉の過程にみられる現象としては、雨乞(あめごい)や日和乞(ひよりごい)の祈祷、百姓一揆や村方騒動の発生、救荒植物の採集、下層農民の逃散と浮浪化、強盗や放火の頻発、飢人や餓死者の発生などがあげられる。

そして農業生産力の低かった盛岡藩領の農村にとっては、飢饉はきわめて深刻な問題を投げかけた。

天明の飢饉後の寛政二(一七九〇)年に、盛岡藩領を旅した尊王家高山彦九郎の『北行日記』によれば、天明三(一七八三)年の飢饉時における盛岡城下の米価は、七年後の寛政二年時と比べると、二五倍も高騰していた。

庶民が受けた打撃のいかに大きかったかが想像されよう。

『天明三、四年諸書留』によれば、飢饉の最もひどかった地方では、「牛馬猪犬鹿」「草木の根」などをとり尽くしてしまうと、死人はおろか生きている人間までも殺して、その肉を食べたといい、「さてさておそろしき次第なり。当代未聞の事」と伝えている。

さらに彦九郎は北上高地のある村について、「飢年に……庄屋と酒造家と二軒のみ人を食わず、その余は皆な人を食らう」、「猪鹿狗猫牛馬を食い、または人を食うものも有り、……煮ても焼いてもなまにても食う」と、耳にしたことを書きとめている。

また人間を食った人は、「馬の味は猪鹿に勝り、人の味は馬に勝る」と語ったという(『北行日記』)。

このような話については、『万覚帳』も

「餓死者が石よりも多くいるので、人食いどもは日々夜々に参り、股を切り、腹を割いて五臓を取り出し、頭を割って脳みそを取り出し、壺に入れて持参した。

肉は直接鍋で煮上げて持ち帰り、分配した」と伝えている。

まさに生き地獄さながらの残酷悲惨な話である。ところが、武士階級の餓死者はわずかであったから、飢饉の惨状に拍車をかけた最大の要因は、まさに支配者と非支配者の生活条件の隔絶にあったといえよう。

これが幕藩制下の飢饉の一つの特色でもあった。

それゆえに『世事見聞録』の著者をして、「この窮民に仁政あらば、右体の天災も降るまじきか」、といわしめたゆえんでもある。

彦九郎は「平生政事が行き届かないからだ、いったい政治はどうなっていのか」と、為政者をするどく批判している。

飢饉の対策

古代には備荒貯蓄を目的とした義倉が国衙ごとに設置されていた。

中世には勧進僧による救済活動も行われ、近世に入ると、義倉・社倉が各地に造られた。

盛岡藩でも備荒倉の設置、穀類の他領移出禁止、穀類の払い下げと飢人への配布、酒造の制限あるいは禁止、御救小屋の設置、富裕層による施行など、各種の対策を講じていた。

また一方では、代用食の奨励と共に備荒作物の栽培法を教え、その調理法を周知させようと試みた人もいた。

一関藩医の建部清庵は『民間備荒録』を著し、山野草のなかから救荒植物を選んで飢饉に対処するよう訴えた。

洋学者の高野長英は『二物考』の中で、ソバとジャガイモの栽培とその調理法について詳述し、天保の飢饉に際しての救済法を説いていた。

そしてさらにいえば、凶作による飢饉化を阻止するためには、藩領域を越えた隔地間の交易を推進し、商品経済のより一層の発展をうながす必要があった。

しかし、江戸時代のように封鎖された社会にあっては、藩権力はそれを阻止しようとする。

ここに、凶作や飢饉の被害をまともに受けた農民と、収奪を強化しようとする藩権力との間には、益々対立が激化し、百姓一揆を頻発させる結果となった。

三閉伊(さんへい、野田通・宮古通・大槌通)地方を舞台にして、幕末の弘化・嘉永の両度にわたってひき起こされた一大百姓一揆は、まさにその典型的な姿であった。

7 川の道と陸の道 top

北上川と艜船(ひらたぶね)

参勤交代制度によって江戸滞在を余儀なくされた諸大名は、江戸での日常消費物資をはじめ、蔵米その他の販売物資をも国元から運送するようになった。

盛岡藩では北上川水運と東廻り海運を利用して江戸へ物資を廻送した。

北上川水運を利用した盛岡藩の江戸廻米は、従来の三陸沿岸の宮古からの廻送に代って、慶安期(一六四八~五二)から本格化した。

『雑書』によると、その頃から北上川に就航する藩船の建造が行われている。

その後、寛文四(一六六四)年に成立した八戸藩も盛岡藩領の郡山(日詰)河岸(紫波(しわ)町)を利用して、北上川水運による江戸廻米を行っている。

盛岡の新山河岸を起点とする北上川水運は、郡山・石鳥谷・花巻の各河岸を経由して黒沢尻河岸に至る。

この間は小型の小繰(おぐり)船が往来し、黒沢尻から仙台藩領の石巻湊までは大型の艜(ひらた)船が就航した。

盛岡から石巻湊士では四八里八丁(一里は約四キロ、一丁は約一〇〇メートル)の航路であった。

石巻湊からは弁財船などの大型船が利用された。

艜船は船底が平らで吃水の浅い緇長い船で、最大幅二間半(一間は約一八〇センチ)、全長が一〇~一一間で、一艘当たりの積載量はほぼ三五〇俵(一俵は四斗三升入)であった。

小繰船は艜船より小型のもので、最大幅一間、長さが九間で、ほぼ一〇〇俵積みであった。

これらの船を河岸別にみると、盛岡藩の艜船は黒沢尻河岸だけに属し、天和二(一六八二)年には四五艘であったが、しだいに増加して寛保三(一七四三)年に五二艘、明和七(一七七〇)年に五五艘となり、その後嘉永四(一八五一)年まで変化はなかった。

小繰船は黒沢尻河岸に一四~一七艘、花巻河岸に一〇~一二艘、郡山河岸に三~一○艘、盛岡新山河岸に三~六艘が係留されていた。

嘉永七年の『石巻御定目』をみると、「御艜壱艘へは三百五十俵積み御座候。四艘壱組ニシメて千四百俵」、「盛岡より石巻迄、春ハ片道四日、冬ハ片道五日ニて往来仕り候」とあることから、従来は三五〇俵積みの艜船が四艘で一組となり、黒沢尻河岸から石巻湊まで春は四日、冬は五日で航行していたと説明されていた。

しかし宝暦十(一七六〇)年の黒沢尻河岸・石巻湊間の航行所要日数をみると、早い場合は三日、遅いときは一六日も要しており、平均しても約七日であったという報告もある。

盛岡藩の北上川水運による江戸廻米は、特に北上川の水位が低下する渇水期になると、節船は難所や瀬をそのままでは航行できなかったため、積荷を小型の艀(はしけ)船に積替えて通過し、その後に再び艀船から艜船へと積戻す必要があった。

このように北上川の難所や瀬の存在と冬場の結氷などによって、航行日数に差が生じたものと考えられる。

また黒沢尻河岸・石巻湊間の艜船についてみると、まず仙台藩の場合は一八〇石積みが一般的で、小さくとも一〇〇石積みぐらいであったという。

艜船一艘当たりの積載量をみると、冬場は三五〇俵、夏場は四〇〇俵であり、四艘一組の船団で航行するのが規定であった。

これに対して盛岡藩の場合は三五〇俵積みであったが必ずしも四艘一組の船団で航行はしていなかったようである。

明和二(一七六五)年には、盛岡の新・本両御蔵(藩庫)の米三七八六俵が新山河岸から石巻湊に廻送されたこともあったが、文化十三(一八一六)年冬以降は籾一五〇~二〇〇俵を除くと、盛岡藩の藩庫米は移出されなかった。

安政元(一八五四)年の北上川水運による廻送内容を具体的にみると、春には江戸登せ米四万俵、大豆三〇〇〇俵、籾二〇〇俵、冬には登せ米三万俵、籾一五〇俵、小豆七俵、糯(うるち)米六〇俵が盛岡・日詰・花巻・黒沢尻の各藩庫から積出されている。

ただし、この年の登せ米の総計七万俵は盛岡以外の藩庫からのものであった。

このように、盛岡の藩庫米は藩および城下町の消費に回されており、江戸廻米には盛岡以南の北上川流域の穀倉地帯の米があてられていた。

このような米雑穀類のほかに、鹿角地方で産出された銅も新山河岸から積出されていた。

石巻湊から盛岡への溯航便では古着・反物・木綿・陶器などをはじめとする日用雑貨品が持込まれていた。

塩の道

江戸時代における三陸沿岸の漁村の多くは、その生活を再生産していく必要から、いずれも漁業と塩業生産に従事していた。

その製塩方法は、漁村がリアス式海岸に立地しているという自然的条件からして、海水をそのまま煮沸蒸留して濃縮結晶させるという原始的なもので、「素水法」と称されていた。

素水法による塩業生産ははなはだ多量の燃料を必要とした。

盛岡藩領の塩釜は、天和三(一六八三)年の調査によると、大槌(おおつち)通(釜石から山田まで)に五八基、宮古通(重茂(おもえ)から小本まで)に二四基、野田通(田野畑から宇部まで)に四一基あって(『邦内貢賦記』)、これらの浜方三通で製塩が行われていた。

ここで生産された塩は、その他の海産物と共に城下盛岡に運ばれた。

特に野田(野田村)の塩は野田街道や沼宮内経由野田街道を使い、牛方によって北上高地の険しい峠を越えて内陸部にもたらされた。

このルートが「塩の道」といわれていたものである。

一般に、荷物の運搬には牛馬が使用されていた。牛馬一頭につける荷を一駄といい、その重量は三八貫(一貫は約三・七五キロ)であった。

牛と馬を比較すると、牛の方がおとなしく集団的なので、馬方一人で二~三頭の馬しか使役できなかったのに対して、牛方は一人で七頭も扱うことができた。

そのため、北上高地越えの険しい塩の道にはもっぱら牛が使われた。

一方、仙台藩の製鉄技術を導入した盛岡藩の製鉄業は、北上高地の北部に位置する九戸郡の山形村や大野村が中心となった。

十八世紀の中期以降になると、中国地方の進んだ製鉄技術が導入されて生産量が増加した結果、九戸地方で生産された鉄は東廻り海運を利用して、太平洋沿岸の市場から江戸まで販路を拡大するようになった。

内陸部への鉄の運搬も牛方によって盛んに行われ、北上高地の村々に専業の牛方を成立させるようになった。

この牛方が宿泊した宿を牛方宿というが、盛岡市本町の平野屋(平権)はその代表的な家でもあった。

こうして塩の道は同時に鉄の道でもあったのである。

銅の道

南部の国は古くから鉱山業が盛んで、特に江戸時代の初めには金山が繁栄した。

盛岡藩最大の金山であったという佐比内の朴木(ほおのき)金山(紫波町)をはじめ、鹿角地方の白根(しらね)・西道(さいどう)・槙山(まきやま)などの金山(鹿角市)の繁栄は藩財政を豊かにし、「軍国多事、国費多様の折にもかかわらず、公私ともに封内の富、既に天下に甲(かん)たり」(『食貨史』)と称された。

しかし、金山の繁栄も長くは続かず、鹿角地方の金山は寛文期(一六六一~七三年)を境にして銅山へと転換していった。

鹿角地方で生産された銅について、『雑書』から延宝期(一六七三~八一年)の例をみると、多くの場合は鹿角街道を使って盛岡まで駄送し、新山河岸から北上川水運によって仙台藩領の石巻まで川下げし、そこから東廻り海運で大坂へ廻送された。

ちなみに、延宝二年の六、九、十一、十二月の四回にわたって、鹿角街道を駄送された白根産銅は二万一二六四貫余に達していた。

正徳五(一七一五)年、江戸幕府は海舶互市新例に基づいて、長崎貿易で支払われる金銀の代わりに銅四五〇万斤(一斤は六〇〇グラム)を年間輸出高とした。

鹿角地方の白根・立石・尾去沢の銅山にも生産が割り当てられ、年間六五万斤を大坂に廻送し、精錬所へ渡すように指令された。

尾去沢銅山は明和二(一七六五)年から盛岡藩の直営となった。

こうして鹿角地方で生産された銅を盛岡まで駄送するルートが鹿角街道で、それは「銅の道」でもあったのである。 |

図51 尾去沢の銅山

(『尾去沢銅山屏風』より)

|

top

****************************************

|