|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(“上” “中” “下”) Ⅲ章 付録

Ⅱ章 陸前南部の歴史(“上”)

一 みちのくの都 top

1 花ひらく大木式土器文化

縄文以前

後期旧石器時代の終末、東アジアに広く伝播したかみそりの刃のように薄く鋭い刃部をもった細石刃(さいせきじん)と、荒屋型彫刻刀という、軽量化された石器を携えた細石器文化人は、高い移動性を獲得してその狩猟活動を展開した。

前期旧石器文化の存在は、一且白紙にもどして考えなおさなければならないこととなったが、後期旧石器人の活動痕跡は、確実に大地に刻み込まれている。

ハンターのキャンプ地を、自然環境、すなわち植生やそこに棲んだ動物相との関係の中にみごとに保存した仙台市富沢遺跡は、後期旧石器時代人の生活痕跡を今日に伝える稀有な遺跡である。

約一万五〇〇〇年ほど前に起こった地球的規模の気候変化、つまり氷河期から後氷期への温暖化は、落葉広葉樹林を日本列島全体に育て、植物性食糧資源を増大させた。

その食用化に大きな力を発揮したのが土器の発明である。

また、温暖化は海洋水産資源にも影響を及ぼす。

魚介類の種類は増大し、海岸部に食料獲得の場が展開した。

定住生活への第一歩、縄文時代の幕開けが準備されたのである。

東北の北と南

東北地方太平洋岸の縄文時代は、変化に富んだ自然環境、すなわちブナ林とよばれる落葉広葉樹林と複雑な海岸線のもたらす豊かな食糧資源に支えられ、晩期に至るまで華麗な土器文化を展開させた。

縄文土器は時間の流れに従って形態・紋様に変化を見せていくが、同時代においても地域的な個性が見られる。

共通する特徴をもった土器の一群は、「○○式土器」と呼ばれ、遺跡の年代推定の基準となると共に、その遺跡に住んだ人々と周辺地域との関係を考える上で重要な手がかりを与えてくれる。

ある土器型式の分布は、土器製作にかかわる知識を共有した集団の存在を示すものであり、それら集団間に人々の交流が存在したことを示唆しているのである。

土器の地域性は全国的に縄文時代前期にはいって顕著になっていったが、東北地方も例外ではなかった。

土器型式から東北地方は二分されるのである。

その境界線は奥羽脊梁山脈にかかわらず、東北地方を南北に分ける東西ラインとして引くことができる。

秋田市-田沢湖-盛岡市―宮古市を結ぶラインがそれで、このラインより北側に円筒土器分布圏、南側に大木式土器分布圏が形成された。

円筒土器分布圏は津軽海峡を越え、北海道南部にまでおよんでいる。

津軽海峡が人々の交流を分断する障害となっていなかったことにまず驚かされるが、逆に地形的にさしたる障害を見出しえないところにラインが引かれることにもまた驚かされる。

あらためて土器分布圏の持つ意味が問われるところであるが、このラインは縄文時代にだけでなく、弥生・古墳時代、さらに奈良・平安時代においても意味を持つことが指摘されている(富樫泰時「繩文土器にみる南と北」、日本考古学協会編『北日本の考古学』)。

大木式土器

円筒土器はその名称の通り、屈曲のない円筒形の形態に特徴があり、各種の縄文が全面に施されているのが一般的である。

単純さ、画一性をその特徴として指摘することができる。

これに対してラインより南には、宮城県七ヶ浜町大木囲貝塚出土の土器を標準とする大木式土器が分布する。

この型式の特徴としては、胴がいったんくびれ、そこから口縁にかけて開いていく器形、竹管文や沈線文など、縄文以外の施文などをあげることができる。

中期になると渦巻文が多く用いられるようになることも特徴としてあげられる。

変化に富んだ、動きのある器形と施文を、この形式の特徴として指摘することができよう。

ラインの消滅

縄文時代中期になると、大木式土器はラインを越えて北上すると同時に南にむけてもその分布圈を広げていった。 |

図35 大木式土器

|

東北地方を南北に分けるこのラインは、その後、後期前半ごろまでは存続したが、後期中頃からは東北地方全域だけでなく、関東地方北部から、中部・北陸地方までが共通の土器分布圈として括(くく)られるようになる。

そしてさらに異様なまでに装飾性を追及した晩期亀ヶ岡式土器の分布は、関東・東海地方を含め、東日本全域に及んだのである。

このような土器分布圈の拡大、地方色の後退の一つの原因として考えられるのは、物流の活発化がもたらす人間交流の広域化、交流頻度の増加である。

縄文時代に広域にわたる物資の移動が存在したことは、生産地の限定される遺物の分布から証明されてきた。

石器素材としての黒曜石や頁岩(けつがん)、接着剤としてのアスファルト、装飾品用材としてのヒスイ・コハクなどはその代表例といってよかろう。

しかし、それらに増して日常的に重要な意味をもったのは食糧だった。

食料の交易

秋に東日本各地の河川を遡上するサケ・マスは、東北地方においては最も安定的かつ大量に供給された食糧資源として特筆されよう。

大量捕獲されたサケ・マスは天日乾燥、燻製(くんせい)などの加工を施され、保存食料として冬季の栄養源となったと思われるが、同時に交易品として、食料が不足する地域にもたらされた可能性が高い。

縄文時代後期には気候の冷涼化が指摘されており、サケ・マスの加工保存食を必要とする地域が拡大したものと推測されるからである。

食料が居住地域の経済領域を超えて確保されていたことは、内陸湖沼地帯に位置する貝塚からの海産魚介類の出土や、北海道からの猪の骨の出土、伊豆諸島からの猪・鹿の骨の出土などからもうかがえる。

狩猟採集社会における食料品交易の意味は、単に物資の交流による実質的経済効果という側面からだけでなく、相互依存関係を形成することによって、食料危機への安全弁を確保しておこうとする、縄文時代人の社会的活動痕跡としても考えなければならないのではないだろうか。

東北地方における食料交易でもう一つ注目されるのが塩である。

松島湾沿岸では縄文時代晩期から、土器を用い、海水を煮沸して行う製塩がはじめられた。

膨大な量の薄手の土器片が破損した状態で出土したことが、土器製塩の発見となった。

代表的な遺跡として宮城県鳴瀬(なるせ)町里浜(さとはま)貝塚があげられるが、ここでは製塩が晩期から弥生時代に至るまで行われた。

奈良・平安時代にも製塩が行われ続けていたが、

製塩方法には変化が生じていたようである。

製塩に用いられた土器は粗製で紋様もなく、高熱を受けて赤紫色に変色したり、剥離(はくり)しているものが大部分で、全体にもろくなっており、そのため復原するのに手間がかかったということであるが、復原された土器は小さな平底、丸底、尖底で、深さ三〇センチ程度、外面が粗製であるのに対し、内面はよく磨かれているという特徴が明らかになった。

この特徴に加え、周辺から厚い灰層が発見され、その中に海藻に付着する微細貝類が焼けた状態で検出されたことが、土器製塩の手法を解明する手がかりとなった。

つまり、海藻に海水をかけてこれを燃やし、さらにその灰を溶かして塩分が濃縮された海水を、この土器で煮詰めて塩が生産されたという作業プロセスが解明されたのである。

尖底で薄手であることは熱効率を高めるための工夫であり、内面がよく磨かれていたのは海水が器体に浸潤(しんじゅん)することを防ぐための処置と考えられる。

一回限りの消耗品として膨大な量の製塩土器が製作されたのだ。

製塩土器を利用して得られた塩は、調味料としても使われたであろうが、保存食料加工のため、つまり塩蔵品を作るために使用されたのではないかとも考えられている(『仙台市史』通史編I 原始)。

当然、塩も塩蔵品も集落内で消費されただけでなく、交易品として他の地域にもたらされたであろう。

事実、宮城県田尻町の中沢目貝塚、山形県村山市宮ノ前遺跡など、内陸部や脊梁山脈を越えた遺跡から製塩土器が発見されている。

しかし、その出土量がごくわずかであることから、それらは塩蔵品に紛れ込んだものであり、塩蔵品こそが交易物として移動していたという説が示されているが、いかがであろうか。

塩は動物が生きていく上で不可欠の、そして最も量を必要とするミネラルである。

塩を生産できない内陸部においては、塩そのものの必要度が高かったであろう。

海産物の干物・塩蔵品など、塩分を多量に含む食品とは別に、塩そのものが供給されるようになると、運搬の簡便さということからも塩が交易品としての価値を持つようになったと考えてよいのではないだろうか。

塩蔵品の生産・流通を否定するわけではないが、交易という側面から見れば、塩そのものが交易品として流通した可能性も捨てきれない。

奈良時代にも塩が海岸地域の特産品として「調」の品目に定められていたことは、平城宮から出土する木簡によって確認されるところである。

陸奥国を代表し、中世に一宮となった塩竈神社の名称が、まさに製塩そのものを負うものであることは、この地域における製塩の重要性を示唆するものといえよう。

弥生時代

東北地方の弥生時代は中期から始まるものと考えられてきた。

しかし、宮城県から青森県にかけて、遠賀川系の土器が発見されたことから、その開始は前期にまで遡ることが確認された。

九州北部で受入れられた稲作は、前期段階で本州北端にまで達したのである。

縄文晩期、亀ヶ岡の文化が東日本・中部・東海・近畿地方に及んでいたことを考えれば、その逆のルートで前期弥生文化が東北地方全体に伝えられたこともうなずけよう。この稲作伝播のルートの一つに日本海ルートが考えられることは、七世紀後半以後の大和政権の北進策を考える土でも示唆的である。

しかし、中期になると先に述べた東北地方を南北に二分するラインが再び浮き上がってくる。

南東北では稲作が根づいたことが発掘により確認されている。

仙台市富沢遺跡・中在家(なかざいけ)南遺跡など、仙台平野の遺跡からは東日本に共通する木製農具が多数発見されている。

これに対して北東北では、青森県田舎舘(いなかだて)村垂柳(たれやなぎ)遺跡の大規模水田跡を除くと、水稲農耕の痕跡はこれまでほとんど確認されていない。

岩手県でも稲作農耕に基盤をおく村が現れるのは七世紀のことであったと指摘されている(高橋信雄・高橋與右衛門「北海道の続縄文文化と東北」前掲『北日本の考古学』)。

また、北東北に北海道の続縄文文化の痕跡が強く見えることをあわせ考えると、弥生時代中期以降、北東北には稲作農耕は定着しなかったものと推測される。

水稲農耕の特色は労働の集約性にあり、水稲農耕を軸に人間集団の社会化が進んだことを考えると、南北東北地方の社会構成に差異が生じたと考えるのは当然というべきであろう。

古墳の造営

水稲農耕による社会の構造化の表徴としてとらえられるのが高塚式墳墓、いわゆる古墳である。

古墳は東北地方太平洋岸では仙台平野・大崎平野にまで数多く見られ、古墳の中で最も注目される前方後円墳は、岩手県胆沢町の角塚古墳が最北の前方後円墳として知られているが、大崎平野以北では古墳の分布密度は極端に薄くなる。

これは、まさに弥生時代中期以降の遺跡分布と一致するものであり、そしてまた、七世紀後半から八世紀初めにかけて、律令国家の北進政策によって設置された陸奥国の実質的領域と一致するのである。

2 神々の相剋 陸の道と海の道

top

国造の世界

『先代旧事本紀』という史書がある。

序に記される蘇我馬子(そがのうまっこ)撰というのは信がおけず、作者も成立年代も不明とされるが、諸書との引用関係から、九世紀末には成立していたものと考えられている。

この書の最終一〇巻は別に「国造本紀」(こくぞうほんぎ)と呼ばれ、全国の国造名を列記しており、他の史書に見られない独自の所伝として注目されている。

陸奥国に相当する地域には一〇の国造名が記されている。

その大部分は福島県内に求めることができるが、「伊久国造」「思国造」のみ福島県内に求めることができない。

「伊久」が後の伊具(いぐ)郡に相当することは間違いない。

とすると「思国造」も宮城県南端部と考えるのが自然なように思われる。

他の九国造の地域比定を前提とすれば、「思国造」を「曰理国造」(わたりのくにのみやっこ)の誤記とみる説は妥当な推測といえよう。

国造は六・七世紀の大和政権下における地域支配者の地位をあらわす称号と考えられているから、その分布が宮城県南端部にとどよっているということは、七世紀前半頃までに大和政権と直接の政治的関係を結んだ範囲はそのあたりまでであったということになる。

国造の分布北限は古墳の分布域より南に後退するものであった。

斉明期の東北進出

七世紀半ば、斉明(さいめい)天皇は蝦夷に対する積極政策を推進する。『日本書紀』が伝える阿倍比羅夫(あべのひらふ)の「遠征」である。

この「遠征」は六五八~六〇年の三ヵ年にわたって行われ、三年目には北海道で渡島(わたりのしま)の蝦夷を助けて粛慎(あしはせ)と戦った。

また六五九年には遣唐使が「道奥の蝦夷男女二人」を伴い、唐皇帝に対して倭国大王への夷狄の朝貢を誇示した(『日本書紀』斉明天皇五年七月戊寅条)。

比羅夫の「遠征」は、朝鮮半島において新羅が百済を攻め、滅亡の危機に瀕した百済が倭国に救援を求めてきたことと無関係ではなかっだろう。

すなわち、朝鮮半島の戦乱が北方社会に波及し、蝦夷の動向が背後の危機となることを未然に防ぐという目的があったと考えられるのである。

では、太平洋岸はどうだったかというと、『日本書紀』には比羅夫のような個別的英雄譚はもとより、蝦夷に対する具体的施策は何も記されていない。

しかし、比羅夫「遠征」二年目の記事の末尾に「道奥(みちのく)と越(えつ)の国司に位各二階」を授けたという記述が見え(『日本書紀』斉明天皇五年三月条)、道奥すなわち太平洋岸においても何らかの動きが存在したことがうかがわれる。

その明瞭な痕跡が発掘によって明らかにされてきた。

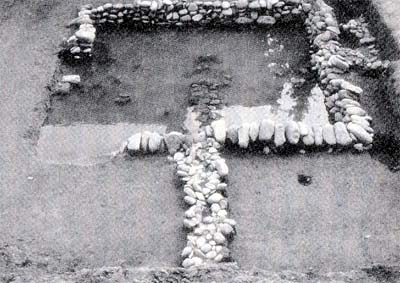

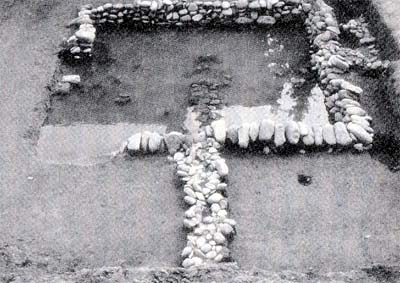

図36 郡山遺跡Ⅰ期官衙 中枢部建物群 |

図37 郡山遺跡Ⅱ期官衙 玉石組方形池 |

郡山遺跡

東京を発った新幹線が仙台駅到着を予告する車内放送を流し始めるのは、東北本線長町駅のあたりで、進行方向右手の住宅地に「郡山」の地名が残る。

郡山の地名は古代の郡家所在地に残ることが多く、この地域にも古代官衙の存在が期待されてきたが、一九八〇年から開始された調査によって、新旧二時期の官衙、すなわち七世紀半ばから同末のⅠ期官衙と七世紀末から八世紀第1四半期頃まで存続したと考えられるⅡ期官衙とが発見された。

Ⅰ期官衙は真北から西に五〇~六〇度振れる軸線を基準に、縦(西南-東北)五六〇メートル以上、横(東南-西北)二九五・四メートルの長方形外周を材木列塀で画す(ただしこれまでに発見されたのは三辺)という巨大な規模で、内部は材木列塀・板塀・掘立柱塀などで区画され、利用されている。

これに対し、Ⅱ期官衙はⅠ期官衙を取壊した上でほぼ真南北を基準に設定されている。

南北四二二メートル、東西四二八メートルのほぼ正方形の外周を材木列塀で画し、南半部中央、外周の対角線交点よりやや南に中枢部が据えられる。

また、南辺の外側にも官衙が展開し、その西区には寺院跡が確認され、郡山廃寺の称で呼ばれている。

このようにⅠ期官衙とⅡ期官衙は構造上に大きな違いを見せているが、Ⅱ期官衙の廃絶時期と多賀城の創建時期が、出土する土器の年代からぼぼ一致すると考えられること、また多賀城にも多賀城廃寺と呼ばれる付属寺院が存在し(近くの多賀城市山王遺跡東町裏地区から出土した墨書土器により、寺名は「観(世)音寺」と推測される)、郡山廃寺の伽藍配置と軒瓦の紋様の共通性より、郡山廃寺が多賀城廃寺の前身と見られることなどから、Ⅱ期官衙を陸奥国府とする見方がほぼ定説化している。

天武期に「国」が領域支配のための行政区画として確立したことが大町健「律令制的国郡制の特質とその成立」『日本史研究』二〇八)、Ⅰ期官衙からⅡ期官衙への転換を必然のものとする直接の要因となったのであろう。

とするとⅠ期官衙の性格が問題となるが、その創設期が七世紀半ばと推測されていることこそ重要で、すなわちそれは日本海側における比羅夫の「遠征」が行われていた時期と一致するのである。

つまり、Ⅰ期官衙は中央政府の指導のもとに行われた、太平洋岸における対蝦夷積極政策の一環として造営された施設と推測されるのであるが、この推測が正しいことは、Ⅱ期官衙に見える特異な遺構、中枢部北東隅に営まれた石組池の存在から補強されよう。

蝦夷支配と饗宴

『日本書紀』は、飛鳥寺の西に須弥山(しゅみぜん)像を作り、ここに都貨邏(とから)の人(六五七年)や、陸奥・越の蝦夷(六五九年)、粛慎(六六〇年)を招いて饗宴(きょうえん)が行われたことを記している。

天武・持統期においてもこの場所は「飛鳥寺の西の槻(つき)の下(もと)」、「飛鳥寺の西の河辺」などと呼ばれ、多禰島人(六七七・六八一年)、隼人(六八二年)、蝦夷(六八八年)などに対する饗宴が行われており、中華思想にもとづく周辺諸民族への賜宴の場、服属儀礼が行われた場であったと推測されている(今泉隆雄「蝦夷の朝貢と供給」『東北古代史の研究』)。

その推定地・石神(いしがみ)遺跡からは須弥山(しゅみせん)石、道祖(どうそ)人像と呼ばれる噴水機能をもった石造物が発見されてきたが、発掘調査の結果、七世紀半ばから八世紀前半にかけて営まれた全面石敷きの遺構群が検出された。

郡山遺跡の存続時期とほぼ一致するのだが、石神遺跡から発見された、この時期の遺構としては珍しい方形の池が、規模は若干縮小しているものの、郡山遺跡Ⅱ期官衙の中枢部からも発見されているのだ。

飛鳥におけるこの施設の利用状況からすれば、郡山遺跡の池も蝦夷の服属誓約、その後の饗宴の場として用いられたことは容易に想像されるところである(『仙台市史』通史編2 古代中世)。

また、Ⅱ期官衙の区画に用いられている石組溝の構造を見ても、飛鳥の諸遺跡の同種遺構との類似が観察される。

つまり、郡山遺跡は、国造領域の北に展開する、道の奥の地の支配拠点として、中央政府の強い指導のもとに営まれた施設であったと考えられるのである。

日本海側では、阿倍比羅夫の指揮下、友好関係を築いた蝦夷との間に、まさに点を線で結ぶ「支配領域」の拡大が行われていた。

それに対し、太平洋側では官衙を築いて一定地域を面的に支配しようとする施策が実行されていたのである。

日本海側における活動が指揮官比羅夫の個別的英雄譚として伝えられる要素をもっていたのに対し、人民を大量動員し、大規模土木工事を進めていく組織的な活動の行われた太平洋側では、比羅夫のような個別的活動の記録が残される余地はなかったのであろう。

領域支配はやがて律令制下における国郡制支配へと転換するものであり、国家支配という観点からは太平洋側の蝦夷支配がより大きなウェイトをしめたと思われる。

それは、和銅五(七一二)年、出羽国が陸奥国から分置されて成立したことからも確認されよう。

多賀城

江戸時代に土中から発見された多賀城碑は、歌枕の「壺碑」(つぼのいしぶみ)の発見として喧伝(けんでん)され、松尾芭蕉も『奥のほそ道』に見聞の感動を記している。

碑の拓本は古物珍重の風潮のなか、贈答品としても用いられるほどであったが、仙台藩が碑からの採拓を制限したため、版を起こして摺られた「拓本」が量産され、その版木も現存している。

江戸時代に全国的に知られるところとなった多賀城碑であるが、しかし、明治以降、この石碑には偽作の疑いがかけられ、国の重要文化財に指定されたのは一九九八年のことであった。

文字の割付のために用いられた物差しが天平尺と考えられること、碑文にある創建年代が発掘成果と矛盾しないこと、特に木簡の記載様式からそれが確認されたことなどが碑を真物と認める主な根拠となっている。

郡山遺跡との関係でいえば、Ⅱ期官衙の廃絶年代が多賀城創建年代とほぼ一致し、郡山Ⅱ期官衙の建物が解体されていることも移転の証左として重視され、多賀城碑真作説を支持する傍証となっている。

多賀城への移転

では何故、郡山Ⅱ期官衙は造営から三〇年ほどで多賀城に移転することになったのだろうか。

この問いに解答を得る上で重要なヒントとなるのが、前述したⅡ期官衙中枢部に付属する方形の石組池である。

多賀城の政庁にはこれに相当する遺構は存在しなかったと断定されているのである。

この事実は、郡山Ⅱ期官衙段階と多賀城段階とで、蝦夷への対応の仕方に変化があったことをうかがわせる。

方形石組池が蝦夷の服属誓約儀礼とかかわる施設と考えられることはすでに述べた通りである。

しかし、律令制下でも陸奥国司には対蝦夷策として「饗給・征討・斥候」が職掌として規定されており(職員令)、饗宴は依然として行われることになっていた。

にもかかわらず多賀城政庁に石組池が作られなかったということは、律令制成立以前の方式をあらため、律令にもとづく「支配」を前提とした服属関係の確認が行われるようになったことを意味するものではないだろうか。

律令にもとづく支配とは、郡を定めて領域支配を徹底するという新たな方式である。

おそらく、この新たな方式への切換えにあたって懸念される蝦夷との緊張関係の強まり、それは実際、養老四(七二〇)年に起きた、蝦夷による按察使(あぜち)上毛野朝臣(かみつけののあそん)広人殺害事件として顕在化していたのだが、そのような危機感から、律令制の本格的施行に起因する蝦夷との緊張関係に対応し得る、威圧感を高めた施設を新たに創出することが要求され、郡山Ⅱ期官衙から多賀城への移転は行われたのであろう。

神亀元(七二四)年以後、多賀城は陸奥国府として、また延暦二十一(八○二)年に完成した胆沢城に鎮守府が移されるまでは鎮守府として、陸奥国の行政・軍事の中枢機関として機能し続けることになったのである。

柵戸と城柵

多賀城を中心とする陸奥国支配は、まず現在の宮城県全域に郡を設置することを目的に進められた。

通常、郡は在地社会の政治的秩序を母体に編成されたのであるが、それは換言すれば六・七世紀の国造の領域を前提とするものであった。

しかし、すでに述べたように、仙台平野以北には国造は存在しなかった可能性が高く、そのため律令政府は在地の社会秩序に依拠せず、いわば上から郡を創出する手段を選ばざるを得なかったのである。

そこでとられた方法が、律令制施行地域から農民を移住させ、彼らを母体に郡を作り、彼らを蝦夷と対峙するための軍事力として利用するという方法であった。

こうして移住させられた人々は柵戸と呼ばれ、柵戸を管理し、地域を支配する拠点として建設されたのがいわゆる城柵(じょうさく)遺跡である。

柵戸の多くは東国からの移民であったと考えられる。

その根拠としてまず第一に、陸奥国の郡郷名に陸奥国南部(福島県)、関東・中部地方の国郡名に対応すると見られるものが多数存在する事実を指摘することができよう。

北海道の各地に、明治以降入植した人々の故郷の地名が付されているように、奈良時代にも集団移転させられた人々の故地に因む郡郷の命名が行われたのである。

第二には、城柵や集落から出土する土器の中に、関東系土器と呼ばれる、関東地方の製作技法を色濃く伝える土器、また関東地方からの搬入品と考えられる土器が発見されている事実である。

東国から多くの家族が柵戸として陸奥国に強制移住させられたのである。

陸の道

東国・陸奥国南部からの大量の人員・物資の移動に重要な役割を果たしたのは陸上交通であった。

陸奥国は東山道に編成されていたから、東山道の延長路が通っていたと考えられる。

東山道は関東地方各地からその一部と見られる遺構が検出されているが、福島県以北の東北地方ではまだ発見されていない。

しかし、後世「奥の大道」と呼ばれた幹線道路がそれに関係すると考えられる。

源頼朝が奥州平泉遠征の際たどった道である。

福島県郡山市荒井猫田(あらいねこだ)遺跡からその一部と思われる道路遺構が発見されているが、この道は海岸部ではなく、内陸部、いわゆる「中通」を通るものと考えてよさそうである。

現在の東北新幹線、東北自動車道のルートを想起されたい。

ただし、律令制成立以前には東国と陸奥を結ぶルートのほか、もう一つ重要な陸上交通ルートが存在していた。

北陸地方と結ぶルートである。

東北地方の古墳時代の最古段階の土師器(はじき)は、塩釜式と呼ばれている。

この型式の初期段階のものには東海・北陸・関東地方の影響が色濃く見られるという。

東海・関東の製作技法が福島県中通地方を通って伝えられたことはまず間違いない。

では北陸系の要素はどのように伝えられたかというと、新潟県から山を越え、会津を経由して北上、仙台平野に伝えられたと考えられるのである。

会津若松市の会津大塚山古墳は、三角縁神獣鏡を出土した前期の大型前方後円墳として著名であるが、名取市雷神山古墳、仙台市遠見塚古墳といった大型前方後円墳の造営は、この会津大塚山古墳の存在を前提として理解されるであろう。

この会津大塚山古墳は北陸地方とのつながりが指摘されている。五世紀段階には、会津地方を介し、陸奥と北陸を結ぶルートが重要な役割を果たしていたものと推測される。

大木式土器の分布が新潟県に及んでいるという事実は、このルートが縄文時代以来の長い歴史を有することを示唆するものであろう。

七世紀後半、中央政府が坂東諸国を基盤にして東北地方太平洋岸の支配に乗出して以来、東国と陸奥を結ぶ内陸交通路は主要な政治ルートとして確立していったのである。 |

図38 遠見塚古墳

|

海の道

陸上交通とは別に、海上の道に注目するのが平川南氏である。

平川氏は『続(しょく)日本紀』に見える二つの記事から海上の道の重要性を指摘している。

一つは神護景雲三(七六九)年十一月己丑条で、大伴部押人(おおともべのおしひと)が、みずからの祖を紀伊国名草(なくさ)郡片岡(かたおか)里の出身で、征夷のために来たと述べていることから、平川氏はこれを紀伊水軍の征夷派遣という歴史的事実の残影ととらえる。

もう一つは、同年三月辛已条で、賜姓(しせい)された陸奥の諸氏族中に見える「武射臣」(むさのおみ)が上総国の武射(九十九里浜)出身であることを示すものととらえ、海上の道をへて東北地方にたどり着いたのではないかと推測するのである。

東北地方と房総半島との関係というと、牡鹿(おしか)地方(石巻市周辺)に注目しなければならない。

牡鹿地方を基盤にして、中央政界でも活躍した道嶋宿禰(みちしまのすくね)道足の原姓が丸子であったことに注目した熊谷公男氏は、「古屋家家譜」の分析から、その祖を上総の伊甚屯倉で丸子連の支配下にあった有力農民層と推測した(熊谷公男「道鵤氏の起源とその発展」、『石巻の歴史』特別史編)。

また、三宅宗議氏によれば、道嶋氏の墳墓と推定される矢本町矢本横穴墓群の中に、高壇式横穴墓という、下総(しもうさ)と上総(かずさ)の国界付近に見られる独特の構造をもったものが見られるという。

横穴墓は福島県を北上し、宮城県域では七世紀中葉から普及したといわれるが、高壇式横穴墓は他の地域には見られず、房総半島から直接、牡鹿地方に伝えられたと見るのが自然なようである(『石巻の歴史』1)。

以上の指摘から、たしかに海上の道の存在を確認することはできると思われるが、それが主要な交通路といえるまでの役割を果たすようになるためには、流通経済の一定の進展、つまり陶磁器に代表される重貨が商品として運搬されるようになる古代米~中世初期を待たなければならないのではないだろうか。

交通の中心は陸上交通にあり、海上交通は陸上交通の補完手段として、政治的、軍事的に機能していたのではないだろうか。

『日本書紀』が日本武尊(やまとたけるのみこと)の蝦夷遠征記事で、上総から陸奥へ海上のルートをとり、竹水門(たかのみなと)に上陸したと述べていることにあらためて注意しなければならないだろう。

二つの神社

交通路の問題を考える時、『続日本後紀』承和十一(八四四)年八月丁酉条が注目される。

そこには、陸奥国无位(むい)勲九等刈田嶺神(かりたのみねのかみ)と无位鼻節神(はなぶしのこみ)に従五位下が授け奉られたことが記されている。

神社への位階授与は九世紀以降増加し、陸奥国の諸社への神階授与も決して珍しいことではない。

しかし、この二社への神階授与では、「霊験有るに縁るなり」とその授位理由が明記されている点が注目される。

なぜ、この二社への神階授与には特にその理由が明記されることになったのであろうか。

まず刈田嶺神は、『延喜式』神名帳に見える苅田郡所在の名神大社刈田嶺神社で、承和十五(八四八)年には正五位下に(『続日本後紀』)、貞観十一(八六九)年には従四位下に昇叙した(『日本三代実録』)。

苅田郡は宮城県南端部の山寄りの地域で、「国造本紀」所載殼北の伊久・思(曰理の誤記か)に比定される伊具(いぐ)・曰理(わたり)郡の西方、つまり、国造未設置地域の最南端に位置する。

刈田嶺神社は従って律令制国家成立期に新たに支配・編成されることになった。蝦夷の地としての陸奥国への入口を守る神として重視されたものと考えられるのである。

次に鼻節神社は、『延喜式』神名帳で多賀城の所在する宮城郡に見え、同じく名神大社と記される。

六国史には右の一ヵ所に見えるにすぎないが、康和五(一一〇三)年六月の「御體御占」(ごたいのみうら)に際して、特に遣使・中祓の対象として苅田嶺神などと共にその名があげられている(『朝野群載』巻六)。 |

図39 メリ田嶺神社

|

また、『枕草子』二四三段に「社は」としてあげられた五社のうち、布留(ふる)・生田・旅に続けて記される「花ふちの社」はこの神社を指すものと考えて間違いない。

鼻節神社には十一世紀以降も都の人々の関心が注がれていたことがわかる。

鼻節神社の特色は、表参道が花淵(はなぶち)浜という断崖の間に形成された猫の額ほどの砂浜から設けられている点である。

要するに海の神そのものといえるが、その所在が塩竈湾の湾頭に突き出た瘤のような半島の突端であることを考えると、まさに海からの陸奥への入口を守る神と考えることができよう。

つまり、両神社に認識された「霊験」とは、陸上・海上からの陸奥への入口、境界を守る神としての働きに求められるのではないだろうか。

神々の相剋(そうこく)

九世紀に刈田嶺神社が鼻節神社に一歩先んじて重視は、陸上交通が優先されていたことを示唆するものではないだろうか。

では、その後、国府津塩竈(こうづしおがま)の守護神、鼻節神社が清少納言(せいしょうなごん)の認識にさえ深く根を下ろすようになったのは何故だろうか。

それは陸奥国が京への北方の珍貨の供給地となっており、国府津がその窓口と認識されるようになったためではないかと思われる。

昆布・金・馬・海豹(あざらし)の毛皮・鷲羽(わしば)。

北方世界の特産品は京の貴族の奢侈を支えていた。鼻節神社はこうした北方世界への窓口、北方世界との境界の神として、都人の認識に深く刻印されていったのであろう。

しかし、ここにもう一社、無視できない神社が存在する。

塩竈神社である。中世に一宮となり、現在に至るまで広壮な境内と社殿を誇るこの神社が、『弘仁式』『延喜式』主税寮式で祭神料正税一万乗の支給が定められているにもかかわらず、『延喜式』神名帳にその名を見出すことができないことをどう理解すればよいのであろうか。

塩竈神社の神格には複雑な歴史的経緯があるが、社名からすれば、本来は地元の生産活動、すなわち製塩にかかわる守護神であったと思われる。

式外におかれながらも国分寺料の四分の一にあたる祭神料を保証されたのは、塩竈神社が在地社会の秩序維持に重要な役割を果たしていたからにほかならない。

そのような神社が、なぜ神名帳に名前を見せないのかは不明とせざるを得ない。

しかし、古代国家の解体にともなって式内社の維持が困難になっていくなか、国府津が商品流通の拠点となっていくに従い、在地社会に深く根ざした塩竈神が海上交通の守護神たる鼻節神社を取り込み、それを末社化することによって陸奥国一宮の地位を獲得するに至ったことは間違いないであろう。

3 歌枕の世界 top

国司館の発見

東北本線陸前山王駅の改札口を出てすぐ左手に、長方形に区画された花壇がある。

しかし、これはただの花壇ではない。

設置された解説板を読むと、それは四面に庇(ひさし)をもった大型の建物跡で、十世紀前半の国守の館跡と考えられる遺構を示していることを知る。

駅前のマンション建設工事の事前調査によって発掘されたこの地点からは、宴会で用いられたと思われる食器が大量に一括投棄されているのが見つかったほか、当時としては稀な中国産陶磁器や、釉をかけた国産陶器、また「右大臣殿餞馬収文」と表裏に記された題箋(だいせん、インデックス)を有する巻物の軸が出土した。

特に題箋軸の発見は重要で、都人に人気の高かった陸奥産の馬を京に送るため、一旦陸奥国府に届けられる際に産出地から添付された文書を保管したか、または産出地への返抄(へんしょう、受付取り状)の写しを貼り継いだ巻物に付されたものと考えられる。

これとは別に国司と右大臣の間に交わされた文書を保管した巻物という解釈もあるが、いずれにせよそのような文書が保管された場所としては、国司長官、国守の館と考えるのが自然で、その他の遺物もまた四面庇の建物もこの推測を支持するものであった。

こうして確認された平安期の陸奥国守の館は多賀城政庁域南方に広がる平野部、多賀城外郭市門から西に八〇〇メートルほどのところに所在する。

この発見と時期を同じくして、三陸自動車道建設の事前調査がこの平野部各所で開始され、都市多賀城の実態が急速に明らかにされていった。

直線的に屈曲する遣水(やりみず)を有する邸宅跡など、国司館と推定される計三ヵ所の遺跡のほか、規則的に走る直線道路によって碁盤目状に区画された街区の様相が明らかにされてきたのである。

平野部の土地利用は奈良時代からなされてきたが、本格化するのは八世紀末以降で、街区の形成は九世紀、鎮守府が胆沢城に移り、多賀城が陸奥国府としてのみ機能するようになってからのことと考えられている。

街区の形成と国司館

これまでに明らかにされてきた街区の復原図を見ると、碁盤目状とはいいながら、各区画は正方形ではなく平行四辺形であり、また各街区の大きさも不揃い、つまり道路間隔にばらつきがあることがわかる。

街区が平行四辺形であるのは、基準となった南北道路と東西道路が直交していないことに原因がある。

南北道路は前記の政庁域南門、外郭南門を結ぶ道路で、平城京の朱雀大路に相当する。

南北道路がほぽ真北を基準にするのに対し、東西道路は平野部の微高地を利用して建設されたため、真東西とならず、従ってこの二本の道路は直交しないこととなった。

街区を形成する道路はこの二幹線道路に平行になるように設計されたため、街区平面形は平行四辺形となったのである。

では、道路間隔に統一性が見られないことをどう考えたらよいのであろうか。

それは、国司館が複数発見されていることと関係があるように思われる。

弘仁五(八一四)年六月二十三日付太政官符(だじょうかんぷ、『類聚三代格』所収)によると、国司交代の際に新任国司が館舎を新設することは、百姓の生活を妨げるとして禁止されることとなった。

前司の館を必要に応じて改修して利用せよというのである。

しかし、発掘された多賀城街区においては、すでに三ヵ所の国司館と思しき遺構造が確謔されており、国守交替ごととまではいかかいまでも、何度か国守館の移動があったと考えざるを得ない。

この点に着目するならば、街区の形成は一気に平野部全面に道路を等間隔に設定して行われたのではなく、新たな国守館の周辺を整備する形態で順次進められ、その結果、街区規格の不統一という現象が生じたと推測されるのである。

鄙(ひな)への憧れ

平安時代後半、十世紀を過ぎる頃には、京の貴族の間にケガレ観念が強まり、日常生活の端々に至るまで影響が及んでいた。

それは、貴族の日記、文学作品に見える通りである。また、ケガレの侵入を防ぐため、平安京が厳重に守られたことは、逆に一歩京の外へ出ればそこはケガレの蔓延する世界が広がるという認識を生んだため、貴族は平安京に逼塞させられ、京外との自由な往来はしだいに過去のものとなっていった。

しかし一方で、彼らの手には日本各地をはじめ、遠く中国・朝鮮からの珍貨が届けられ、彼らの奢侈(しゃし)を支えていた。

そうした中で取り分けて注目されるのが陸奥から届けられる種類多くの珍奇で高価な品々であった。

それは陸奥が「日本国」の最北端に位置し、その外側に展開する北方世界、異域との窓口となっていたことによるものにほかならない。

ケガレ観の強化にともなう異域への畏怖感と鄙に対する一種の差別感は、現実に触感される珍貨への憧憬(どうけい)と表裏一体をなすものであり、奢侈の表徴としての北方世界の珍貨への思いが強まれば強まるほど、異域そのものへの憧れも増していった。

都人の蝦夷の地に対する負の認識は、北方からの珍貨への強い欲求によって、陸奥そのものへの憧れに転化していく。

「社は」と思い浮かべた清少納言の頭に、まさに北方世界との境を象徴する鼻節(はなふし)神社の名が響いたように、異境への都人の思いは広がっていった。

契(ちぎ)りきなかたみに袖をしぼりつつ 末の松山波こさじとは

『後拾遺(ごしゅうい)和歌集』(一〇八六年成立)に収められたこの歌に見える「末の松山」は、多賀城市八幡に所在する宝国手裏の丘を指すといわれている。

その名を聞いて歌興を催される言葉を歌枕というが、陸奥国の歌枕は全国の中でも取り分けて多く、平安時代の歌学書『能因歌枕』には、「外が浜」から「白川の関」まで、実に四二もの歌枕が紹介されており、この数は山城・大和につぐ第三位の数値である。

もちろん、陸奥国自体の大きさ、広さという要素はあるであろうが、京から最も遠く離れ、蝦夷という異民観念と全く逆に、風雅な歌興を催される対象がこれほど多く認識されていたということは、やはり都人の異境への憧れを示すものと理解されよう。

たがのこふへ

多賀城が陸奥国府としてのみ機能し始めた九世紀、多くの実務官衙が多賀城東門地区に集中する実態が、宮城県多賀城跡調査研究所の発掘調査によって明らかにされてきた。

東門付近は国府津・塩竈に開く、多賀城の実質的表玄関として整備が進められた。

国府津に陸揚げされ、陸奥国府に運び込まれた物資の多くは、この門をくぐったのだろう。

やがて京へ運ばれ、都人に競って求められた北方の産物が含まれていたことは間違いない。

これまでの発掘調査により、多賀城内には十世紀後半までの遺構が確認されているが、それ以降の活動痕跡を見出すことができないという。

しかし、一方で中世に至っても陸奥国府は「だがのこふ」(宗久『都のっと』十四世紀半ばごろ成立)と呼ばれ、その経済基盤として高用名(こうゆうみょう、国府用名)が記録されていることから、中世に至ってもなお国府は存続したものと考えられる。

その所在地はまだ確認されていないが、岩切の東光寺周辺ではなかったかといわわている。

奥州藤原氏の柤、藤原経清(つねきよ)が勤務した陸奥国府はいずこにあったか、今は不明とせざるを得ない。

しかし、藤原氏が平泉に栄華を誇った時代にもなお多賀の国府は機能し続け、鎌倉幕府成立以降も北と南を結ぶ商品流通の拠点として、その活動を維持していたと考えられるのである。

二 国府とその背後地の中世 top

1 在庁官人の行方

中世の郡・荘・保と地頭

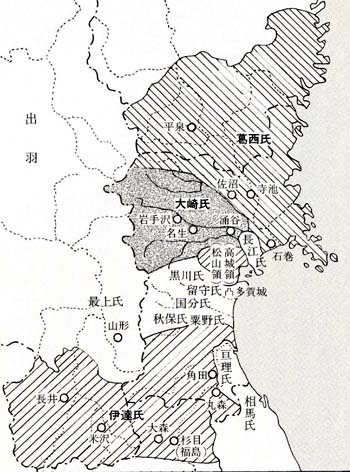

本書が対象とする地域は、中世には黒川・宮城・名取・亘理(わたり)・柴田・刈田(かった)の諸郡に大谷・高城・深谷・金原の保(ほう)、それに八幡荘・伊具荘の荘園からなっていた。

これらの郡・保・荘はそれぞれ独立した所領単位である。

たとえば八幡荘はかっての宮城郡内の地であるが、「陸奥国八幡荘」であって、「宮城郡八幡荘」と呼ばれることはない。

地頭も宮城郡とは区別されて、独立して任命されている。

宮城郡内には、このほかに南宮荘・田子荘という荘園があったことも鎌倉時代の文書に見えるが、これは郡内の寺社のために設定された免田のごときもので、独立した所領ではない。

田子荘は塩(鹽)竈神社の日御供米を負担するところであった。 |

図40 陸前南部の郡・荘・保と地頭分布図

|

また泉ヶ岳山麓の根白石を中心とする地域は山村といい、「領家年貢」を負担し、「本所」を戴いていたことが鎌倉時代の文書に記されているので、荘園であったと推定される。

地頭も独立して任命されている。

しかしこれも「宮城郡山村」といわれていて、宮城郡内の地と意識されていた。

半公半荘のようなところだったのであろう。

黒川郡以下の六郡はどれも『延喜式』『倭名類聚抄』に見える郡で、九・十世紀以来の郡である。陸奥国では古代から中世の間に新しい郡ができることが多いが、この地域ではそのような動きがなかったのである。

大谷・高城・深谷の保は十二世紀前半の水田開発によってできた公領の単位である。

国府多賀城の東と北を取巻くような形で分布しており、その開発には国府の関係者すなわち在庁官人などがかかわっていた可能性がある。

その分布域には低湿地が多く、これらの保は低湿地の干拓によって成立したものと考えられる。

次に荘園では、伊具荘は後宇多院領。八幡荘は鎌倉殿を本所とする関東御領であったと推定される。

伊具荘は古代の伊具郡がそのまま荘園化しかもので、その成立は保よりはやや遅く、十二世紀中頃以後のことと推定される。

これに対して山村と八幡荘は、国府所在郡である宮城郡の中にできた荘園で、規模も小さい。

鎌倉時代には、宮城郡内の地と柴田郡を除くこれらの郡・荘・保には、関東御家人が地頭として任命されていた。

その有様は前頁の図40を参照されたい。

陸奥国の鎌倉時代の地頭はほとんどが関東御家人であり、この地域もその例外ではなかったのである。

宮城郡の特殊性

陸奥国の郡・荘・保には、その郡・荘・保を単位に地頭が任命されているのが普通であるが、国府所在地の宮城郡は異なっていて、郡内に複数の地頭がいた。

別の言い方をすると、郡が複数の独立した所領によって構成されていた。

宮城郡の公領の中心は高用名(こうゆうみょう)という名(みょう)であった。

この名はその中にいくつもの村を含む広大な領域であったが、鎌倉時代には陸奥国留守職(るすしき)を世襲する留守氏(もとの姓は伊沢)の所領であった。

高用とは「国府用」の宛字と考えられる。

国府は一般に「こう」と訓ずるからである。高用名は国府の用を弁ずる、国府直属の土地であった。 |

図41 宮城郡内の所領図

|

なお陸奥国府は中世には多賀国府(たがこふ)ということが多い。

留守職というのは国府の在庁官人を指揮して国務を執り行う、留守所(るすどころ)の長官の地位である。

奥羽両国には平安時代以来、この留守職がおかれていた。ほかの国々には見られない、独特の存在である。

文治(ぶんじ)奥州合戦の時の留守職は、奥州藤原氏の残党の大河兼任に与同して所職を没収され、その跡に関東御家人の伊沢家景(いえかげ)が補任(ぶにん)されてきた。

建久元(一一九〇)年三月のことである。その後、伊沢氏は留守職を世襲して、名字を留守と称するようになる。

中世の国府そのものは、古代の多賀城の正庁よりは西の仙台市岩切の付近と考えられる。

そこは陸奥国を縦貫する奥大道が、次にのべる湊浜に向かって流れる冠(かむり)川(現在の七北田川)と交差するあたりで、鎌倉時代には河原宿五日市庭(いつかいちば)、冠屋(かむりや)市庭の二つの市場が開かれていた。

前者は奥大道加冠川を渡る渡河点に営まれた宿。後者は冠川の川港に開かれた市場で、冠川河口の湊浜と国府をつなぐ位置にあった。

中世の宮城郡には、留守氏と後述する陸奥介(むつのすけ)氏のほかに、属(さつか)・税所(さいしょ)などの名字を名乗る在庁官人がいたことが、史料から確かめられるが、税所の所領は宮城郡南部の荒井七郷であった。

永正十一(一五一四)年成立の『余目氏旧記』という記録に記されていることである。

郡内が有力な在庁官人によって分割領有されている有様が想定される。

郷にはこのほかに、宮城本郷と国分寺郷があったことが史料に見える。

宮城本郷は留守氏の一族の宮城氏の所領、国分寺郷は南北朝内乱期には秀郷流(ひでさとりゅう)藤原氏の国分氏の所領であった。

宮城郡の公領は高用名などを除くと、原則として郷によって構成されており、それが所領の単位になっていたようである。

塩竈津と七ヶ浜 宮城郡には、以上のほかに塩竈津という港があり、そこには陸奥国一宮の塩竈神社があった。

国の一宮は一般に十二世紀頃に、新しく再編された国府の守護神として祀られたものである。

塩竈神社も多賀国府と深いかかわりをもつ神社であった。

『余目氏旧記』では、留守氏は代々、塩竈神社の神主であり、「親の千秋万歳にもあはす、一期(いちご)の以後もらくはつ(落髪)せさる人」、すなわち神人であったと述べている。

塩竈津も当然、多賀国府にかかわりの深い港であったと推定されるが、ここには戦国時代に留守氏の執事で譜代の家臣の筆頭に位する佐藤氏が居城を構えていた。

港としては七ヶ浜の一つの湊浜もある。多賀国府の近くを流れていた冠川は、中世までは湊浜に注いでおり、湊浜は塩竈津とならぶ国府の外港であった。

また七ヶ浜の一つの花淵浜(もとは鼻節浜)には式内社の鼻節神社があり、そこには「国府厨印(くりやいん)」という印文をもつ古代の銅印が伝えられていた。

七ヶ浜は国府に直属する漁業、海運に従事する人々の集住地として、宮城郡内の一つの独立した領域だったのだと考えられる。

以上、宮城郡はその内部がいくつもの所領に分割されていて、何人かの領主に分割領有されていた。

これは他の郡・荘・保がほぼ一人の地頭によって知行(ちぎょう)されていたことと大きく異なっている。

それはこの郡が国府の所在郡であったためであろう。

山村と八幡荘の場合

鎌倉時代の山村の地頭は関東御家人の大河戸(おおかわど)氏であった。

その任命は奥州藤原氏覆滅の文治奥州合戦の功によるものと考えられ、それ以前に奥州藤原氏と運命を共にした在地領主がいたものと思われる。

あえて想像をたくましくすれば、その在地領主は国府の在庁官人中の有力者の一人だったのではなかろうか。

一方、八幡荘は国府在庁官人中の有力者であった陸奥介(むつのすけ)氏が鎌倉時代の地頭であって、奥州藤原氏の時代には陸奥介の私領であったことが確かである。

陸奥国の地頭は多くの場合、関東御家人であって、平安時代以来の在地領主が地頭になることは大変少ない。

それは彼らが奥州藤原氏の従者として組織されていて、藤原氏の滅亡後、その所領は謀反人跡として没収されてしまったからである。

陸奥介氏は、平安時代以来の在地領主が鎌倉時代の地頭として生残った、数少ない事例の一つである。

なぜ、生残ることができたのだろうか。

それはこの荘が関東御領(ごりょう)であったことによるものと思われる。

関東御領であったと推定する根拠は、この荘が鎌倉幕府の政所に召米という負担を負っていたことにある。

幕府の政所(まんどころ)は鎌倉殿の家政機関であるから、鎌倉殿の家の所領である関東御領は政所の管理下にあったのである。

陸奥国内の関東御領としては現在のいわき市平にあたる好嶋(よしま)荘が有名であるが、この荘でも平安時代以来の在地領主である岩城氏が地頭になっている。

そしてこの荘が関東御領になったのは文治二(一一八六)年のことであった。

源頼朝が奥州藤原氏を滅亡させた文治奥州合戦の三年前のことである。

おそらくこの頃に源頼朝は奥州藤原氏の支配を切り崩すために、奥羽の要衝の地に関東御領を設定し、在地領主を地頭として安堵していたのであろう。

国府の在庁官人中の有力者を御家人化することが、戦争に勝つために重要な意味を持つことはいうまでもない。

在地領主の苦闘

鎌倉時代には、この地域の郡・荘・保の地頭はほとんどが関東御家人によって占められていた。

その中にあって先に述べた陸奥介氏や柴田郡の柴田氏は例外的といってもよい存在だった。

彼らの所領支配は苦闘の連続だったと推定される。

正治二(一二〇〇)年八月、柴田次郎が追討されることになり、九月十四日、工藤行光とその郎従藤五郎・藤三郎兄弟の協力をえた宮城四郎家業(いえなり)の手でその館が攻め落とされた。

尋問のためにたびたび幕府から召喚命令があったにもかかわらず、病と称して応じなかったというのがその理由であるが、本当の理由がどこにあったのかは不明である。

陸奥介氏の所領の八幡荘は、その一部が婚姻関係を通じて関東御家人の那須氏の手に移り、陸奥介氏と那須氏、留守一族の宮城広成の後家と那須氏、関東御家人千葉氏の一族の飯高氏と那須氏との間で、八幡荘内の地の領有をめぐる相論が、鎌倉幕府の法廷を舞台にたびたび行われている。

このたび重なる所領相論の中で、陸奥介氏は勢力を失っていったのであろう。

南北朝内乱期までには、その家は下野(しもつけ)国の保田景家を祖とする一族に乗取られてしまう。

これ以後も八幡介と名乗る一族がこの地域で活動しているが、それは平安時代以来の陸奥介氏ではなく、保田景家を祖とする一族である。

平安時代以来の陸奥国の在地領主たった陸奥介氏と柴田氏は、結局、関東御家人の優勢の前に、鎌倉時代を生き抜くことができなかったのである。

北条氏所領の展開

だが苦闘していたのは、平安時代以来の陸奥国地つきの在地領主ばかりではなかった。

関東御家人の地頭の場合も、その所領経営は必ずしも順風満帆ではなかった。

彼らの所領の中のかなりの部分が、鎌倉時代の後期には北条氏の所領になっているのである。

二一のうち六つの所領が北条氏所領になっていることが分かる。実に半ばである。

中には名取郡の三浦氏の場合のように、北条氏に仕掛けられて反乱をおこし、敗れてその所領を奪い取られたものもいた。

宝治元(一二四七)年、いわゆる宝治合戦によることである。

こうして鎌倉末期のこの地域は、関東御家人、中でも北条氏の勢力が大変強く及んだところになる。

次の南北朝内乱はそれに対する反発を一つのエネルギーとして展開することになるのである。

2 『余目氏旧記』の世界 top

多賀国府の求心力の低下

陸奥国の南北朝内乱は、少なくともその前半においては、宮城郡に戦いの焦点があった。

多賀国府が陸奥国一国の統治機関として、一定の権能を発揮していたからである。

建武政府の陸奥国守北畠顕家(あきいえ)は多賀国府に下向したし、室町幕府の奥州統治も、奥州管領府というべきものを多賀国府の地においていた。

奥州管領の畠山国氏と吉良貞家が戦った観応年間(一三五○~五二)の合戦は、宮城郡を戦場として、国府争奪戦の形をとり、動員された地方の軍勢は、戦いながら国府をめざしていた。

だが内乱の展開と共に戦いの焦点は、南奥の宇津峰(うづみね)城(須賀川市)をはじめとする各地に拡散していく。

そしてついには室町幕府の陸奥国統治機関それ自体が多賀国府を捨てて、宮城県北の志田郡に移る。

その時期は確認できないが、明徳三(元中九・一三九二)年の奥州管領制廃止から、応永七(一四〇〇)年と伝える奥州探題制成立の頃までには、それは成し遂げられていた。

奥州探題斯波氏は宮城郡を捨てて、大崎地方の志田郡にその居を移し、大崎を名字とした。

その理由の一つが多賀国府の機能の衰退にあったことはいうまでもない。

国人領主の時代

そしてそれと共に国府の在庁官人の統率者であった留守氏も、実質上、陸奥国の全域に対する統治権を失い、一人の国人領主としてみずからを再生することになった。

留守氏は観応擾乱の中で一旦、系譜の断絶を経験し、文字通り再生したのである。

陸奥介氏や国分氏にもこの時期に系譜の断絶、再生があった。

陸奥介氏については前に述べた。

中世後期の国分氏は下野国の長沼氏の一流で、藤原姓であるが、鎌倉時代の国分氏は平姓で千葉氏の一流であった可能性がある。

『余目氏旧記』ののべるところによれば、南北朝内乱の中で、長沼一族出身の僧が婿入りし、国分氏の家を乗っ取ったものとみられる。

南北朝内乱が、この地域の国人にとってかなり深刻な変動であったことがうかがわれる。

山村の大河戸氏は一族が泉ヶ岳山麓の沢ごとに分かれて定着し、それぞれの沢の名を名字とする小領主となり、「山村一族中」といわれるような結集体に変化していった。

戦国期には沢ごとの小領主がそれぞれ国分氏の家臣になる。

北条氏の所領であった名取・刈田郡や伊具荘では、幕府滅亡後に誰がその地頭職を継承したのか明らかでない。

同じく北条氏所領であった亘理郡は、戦国時代には、鎌倉時代初期の地頭であった武石氏の系譜を引く亘理氏が、この郡をおさえていた。

武石氏は、北条氏の所領となった時にも、その代官などとして亘理郡の現地を支配し続けていたのであろう。

深谷保でも鎌倉時代の地頭であった長江氏が、戦国時代までこの保の領有を続けている。 |

図42 山村(朴沢)の谷田

|

柴田郡は鎌倉時代には関東御家人の小山氏が地頭職を保持していたが、戦国時代には郡内の四分の一ほどを村田氏が知行していた。

村田氏の系譜は不詳だが、小山姓という伝えもあり、そうだとすれば、鎌倉時代の地頭の小山氏の一族が土着したという可能性もある。

だがいずれにしても、北条氏に代表されるように関東に本拠のある御家人が、遠隔地のこの地域に代官を派遣して支配を行うという体制は、南北朝内乱の中で消滅した。

十五世紀以後のこの地域の歴史は、地域に根を下ろした国人領主を主役として動いていくことになる。

中世の地域史

先にも少しふれた『余目氏旧記』という一巻の歴史書がある。

岩手県水沢市の余目家に伝えられたもので、戦国時代の永正十一(一五一四)年の成立。

冒頭に「奥州宮城郡引付ならびに留守之先祖之事、御所望(ごしょもう)に依(よ)って大概(おおむね)書き進らせ候畢(そうらいおわんぬ)」とあって、宮城郡の記録と、その中心にいた留守氏の家の歴史を述べたものである。

ひとつの地域史というべきもので、まことに希有の存在である。

「御所望に依って書き進らせ候」とあるが、その所望者はこの記録を伝えていた余目家の柤にあたる人、筆録者は留守氏の執事で、塩竈津の領主であった佐藤氏であるといわれている。

戦国期の留守氏の家臣団は、譜代(ふだい)の家臣と一族あるいは外様の家臣、および塩竈神社の神職とからなっていたが、天文年間(一五三二~五五)の『分限帳』では、譜代家臣と一族は「御館(おやかた)の人数」といわれて五〇人からなり、外様は「里(さと)の人数」で七一人、塩竈神社の神職は「宮うと(人)の人数」で一九人であった。

佐藤氏は「御館の人数」の筆頭、余目氏は留守氏の一族中の有力者で、やはり「里の人数」に属する。

なお佐藤氏が根拠とした塩竈津は、天文年間には町在家五三の町と、町在家三〇の新町からなる、活発な町であった。

佐藤氏はここで製塩のための塩竈を所有して製塩を行うと共に、海運にもかかわっていたと推定される。

そのような広い世界との接触の経験が、『余目氏旧記』のような歴史を構想する能力の、重要な基礎をなしていたであろう。

『余目氏旧記』の論理

戦国時代の留守氏は宮城郡の東半分を領有し、右にみたような家臣をかかえた国人領主であったが、前節でも述べたように、鎌倉時代には陸奥国留守職として多賀国府の在庁官人を指揮して、陸奥国一国の国務を執行していた。

『余目氏旧記』にはそのことが留守氏の家の誇りとして繰返し述べられている。

『余目氏旧記』によれば、陸奥国の統治者は奥州探題である。

その始りは前九年合戦の安倍貞任であり、その跡をうけた藤原清衡であった。

「其後後冷泉院御宇(おんう)、安部貞任卜云人(いうひと)、当国探題也、其時八幡太郎義家さたたう(貞任)をついふく(追捕)し、秀衡祖父なたり(亘理)の権太郎清平たんたいニ定め給ふといへとも」と述べられている。

奥州藤原氏の滅亡後、奥州探題の地位を継承したのは源頼朝であったが、その時頼朝の命によって、頼朝が鎌倉にいる間の陸奥国の留守を命ぜられたのが留守氏であった。 |

図43 「余目氏旧記」の巻頭

|

そしてこの頼朝の奥州探題の地位を、永正十一年の現在に継承しているのが、室町殿から正式に奥州探題に任命されている大崎氏であった。

従って留守氏はどうしても大崎氏を支えていかねばならない立場にある、というのが『余目氏旧記』の主張するところなのである。

だがその現実はどうだったのだろうか。

奥州探題の存続

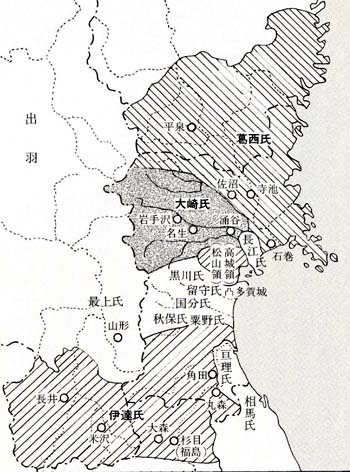

大崎氏は室町将軍足利氏の一門で、幕府三管領(かんれい)家の一つであった斯波(しば)氏の一族。

南北朝内乱の後期に斯波家兼(いえかね)が奥州管領として陸奥国に下向し、応永七(一四〇〇)年に詮持(あきもち)が奥州探題に任ぜられたと伝える。

以後、宮城県北部の大崎地方を根拠にして大崎を名字とし、奥州探題の地位を世襲していた。

しかし『余目氏旧記』がつくられた戦国時代になると、その勢威は衰え、代わって南奥の伊達・信夫郡と出羽国の長井地方を根拠にした伊達氏が力をつけて、陸奥国の国人たちの上に大きい影響力を行使するようになる。

天文初年頃(一五三〇年代)には、伊達稙宗(たねむね)の子息義宣(よしのぶ)が大崎氏に入嗣(にゅうし)していた。

大崎氏自身、伊達氏の影響下にあったのである。

留守氏についていえば、すでに十五世紀の中頃に伊達持宗の子息の郡宗(くにむね)が、美作守(みまかさのかみ)留守持家の跡に入嗣しているし、明応九(一五〇〇)年には、郡宗の子息、藤王丸夭逝(ようせい)の跡に伊達尚宗の次男景宗が入嗣していた。

『余目氏旧記』の時代の留守氏が伊達氏の強い影響下にあったことは疑いない。

そのような中で『余目氏旧記』はなぜ、大崎氏の陸奥国支配の正統性を主張し、留守氏が大崎氏を支えるべき立場にあることを強調したのであろうか。

それは留守氏の家の内部が、なお伊達派一色に塗りつぶされていなかったからにほかならない。

留守氏の家中には伊達派と大崎派の二派の勢力があって、対立していた。

『余目氏旧記』の述作にかかわった余目氏や佐藤氏は大崎派に属する人だったのである。

一門中の有力者の余目氏と譜代家臣の筆頭に位する佐藤氏を擁する大崎派が、侮りがたい勢力を保持していたであろうことは容易に推察される。

伊達氏の強い影響力行使にもかかわらず、大崎氏は奥州探題として全く生命力を失ってしまうことはなかったし、留守氏が伊達氏の勢力下に完全に呑み込まれてしまうこともなかったのである。

留守氏は一人の国人領主として、その自立性を保持し続けていたのである。

天文の乱

天文十一(一五四二)年六月、南奥最大の勢力であった伊達氏の家中に分裂が起こり、大きな争乱になった。

天文の乱といわれるものである。

ことの起こりは、伊達植宗(うえむね)の三男の実宗(さねむね)を越後国守護上杉定実(さだざね)の養嗣子とすることに、長男の晴宗(はれむね)が反対したことにある。

晴宗は父の稙宗を拉致して伊達郡の桑折(こおり)西山城内に幽閉した。

稙宗はまもなく脱出し、家中・国人に呼びかけて晴宗に対抗した。

争いは伊達家中だけでなく、南奥の大名・国人のほとんどを巻き込んだ戦いになり、天文十七年の和睦(わぼく、実は晴宗の勝利)にいたるまでつづいた。

その影響は当然、本書の対象とする地域にもおよぶことになる。内乱の中で国人たちの家中は分裂して、それぞれが稙宗方、晴宗方に属して戦っていた。

たとえば天文十六年の二月には黒川郡の黒川藤八郎が晴宗方の留守景宗のもとに駈け入ったが、これは黒川氏の一族が分裂して、家中の大勢が植宗方についたために、藤八郎が孤立し、景宗を頼ったものであった。

名取郡の福田氏も同様であった。

稙宗は福田備後守(びんごのかみ)に対して、「此般骨肉のよしみを離れ、深く筋目(すじめ)を相守り候事、まことに前代未聞の扱いに候」と熱い感謝の意をのべている(図44)。

備後守はこの時、晴宗方の一族を離れて稙宗方に属することにしたのである。

留守氏の家中でも、柴田郡内に所領をもっていた家臣たちが稙宗方に属し、晴宗方の当主景宗に反旗を翻(ひるがえ)していた。

船迫(ふなはざま)大和守や砂金(いさご)摂津守(せっつのかみ)・同又一郎などがそれであるが、これらの家臣の家の内部も名取郡の福田氏と同様に複雑であったものと推察される。

小領主の家の内部の争いが、留守氏のような国人領主の家の内部の分裂を生み、それが伊達氏対大崎氏という大きな対立の根底にあった、という事実が観察される。 |

図44 (天文13年)閏霜月28日伊達稙宗判物

|

これは法則的なことで、どこにでもあてはまることであるが、本書の対象とする地域は伊達氏と大崎氏の勢力の狭間にあって、それが特に強く表面にあらわれていたのである。

3 伊達と大崎の狭間 top

伊達領の外縁

戦国時代の宮城県南部は、伊達氏の勢力の外縁に位置づけられるところであった。

伊達植宗はその領内支配を整えるために、天文四(一五三五)年に『棟役日記』、天文七年に『段銭古帳』を作成した。

伊達領のほぼ全域を郡・荘ごとにまとめて整理したものであるが、このうち宮城県に属するのは、名取・柴田・刈田(かった)の三郡と伊具荘(いぐのしょう)、それに飛地として志田郡の松山荘、黒川郡の大松沢、高城(たかぎ)の三ヵ所である。

名取郡は名取川を境に北を北方、南を南方といい、伊達氏の直接的な支配下にあったのは南方までであったと見られる。

ここまでが伊達氏の面的な支配がおよぶ範囲であった。

名取郡北方は名取郡衙(ぐんが)をおさえた粟野(あわの)氏と名取川上流部の谷をおさえた秋保(あきう)氏の所領からなっていた。

その北の宮城郡はかっての八幡荘を含む東側が留守氏、現在の仙台市街地を含む西側が国分氏の所領であった。

高城保は留守領になっていた。八幡荘も留守領に編入され、八幡氏は留守氏の家臣になっていた。

山村と大河戸氏の末流は国分領内に組み込まれていた。

そしてこの粟野・秋保・国分・留守氏の所領は仙台市街地のあたりで境を接し、その開を縫うようにして奥大道が南北に走っていた。

奥大道はこれらの国人所領に属さない、「公界(くがい)の道」だったのである。

留守氏には、十五世紀中頃以後、伊達氏からの入嗣が相ついでいたことは先述したところであるが、国分氏にも天正五(一五七七)年に伊達晴宗の五男の盛重が入嗣している。

一方、名取郡の南の太平洋岸の亘理郡は、鎌倉時代の地頭の系譜をひく武石氏(亘理氏)の領有するところであったが、十六世紀には、ここにも伊達稙宗の子息の綱宗・元宗が入嗣していた。

亘理郡は相馬領との境でもあった。

両属の国人

以上の地帯の北側の黒川郡は、中世前期の大谷保(おおやのほ)を含めてほぼ黒川氏の所領、東側の深谷保は鎌倉時代以来、長江(ながえ)氏(深谷氏ともいう)の領有するところであった。

黒川氏の系譜ははっきりしない。

この両氏は一応、独立の国人として戦国時代の終末まで、自立性をたもち続けていたとみられる。

そしてその北は奥州探題家の大崎氏の所領、東は鎌倉時代以来の地頭で、宮城県北の海岸部から岩手県南までの広大な領域を支配していた葛西氏の支配領域であった。

以上、本巻が対象とする地域では、伊達氏の面的な支配が及んでいた刈田郡・柴田郡・伊具郡・名取郡の地帯、次に早い段階で伊達氏からの入嗣があった亘理郡・宮城郡の地帯、そして独立した郡主のいる黒川郡と深谷保というように、帯状に伊達氏の支配の外縁が形づくられていることが観察される。 |

図45 戦国期南奥の勢力分布図

|

北へ行くほど伊達氏の支配は弱くなり、間接的になる。

しかしこれは逆にみれば、大崎氏の支配領域の外縁でもあった。

留守氏の家中が、伊達氏からの二度にわたる入嗣にもかかわらず、大崎派と伊達派に分裂していたことは前述したところである。

黒川氏と長江氏は戦国時代の最後まで、完全に伊達氏に服属していたとはいいがたく、伊達・大崎の合戦では、肝腎のところで大崎方に寝返っていた。

この両氏の立場はまさに両属というべきものであろう。

では伊達氏の面的な支配がおよび、『棟役日記』『段銭古帳』のある名取・柴田・刈田・伊具の四郡はどうだろうか。

『晴宗公采(こうさい)地下賜録(しろく)』

天文の乱後の天文二十二(一五五三)年正月に、伊達晴宗は家臣にいっせいに所領安堵の判物を給与した。

その控えを集成したものが『晴宗公采地下賜録』である。

それによれば、右の四郡内に所領を知行していた人は、柴田郡二二人、刈田郡二四人、伊具荘五七人、名取郡一七人である。

名取郡が少ないことが注目されるが、これは先にものべたように半分の南方だけだからである。

このうちで郡内の地名を名字にしている人、すなわち元々これらの郡内の在地領主であったと考えられる人を拾ってみると、柴田郡は五人、刈田郡は三人を数えるが、名取郡は一人、伊具郡はゼロである。 |

図46『晴宗公采地下賜録』

|

中でも目につくのは柴田郡の村田氏と刈田郡の白石氏である。村田氏は『段銭古帳』では一〇八貫七〇〇文の田地が、「むら田殿へ参候(まいりそうろう)田代」と記されており、これは柴田郡の田地の四分の一強にあたる。

また村田氏には伊達稙宗の子息の宗殖(むねふゆ)が入嗣しており、その点では亘理氏や留守氏と同様の関係が伊達氏との間に認められる。

独立性の強い国人であった。

一方、白石氏は戦国末に一時断絶するが、伊達氏からの入嗣によって再興し、伊達氏の一門として、近世には登米(とめ)伊達氏になる。

戦国時代以前からの在地領主であった。

伊達領になった名取郡以南の地域においても、こうした独立性の強い国人領主がいたのであり、彼らは名取郡以北の国人領主と、基本的には異ならない存在であった。

伊達氏は柴田・刈田の両郡においては、古くからの国人の郡内支配をそのまま認めながら、それを伊達氏の家臣に編成していたことがうかがえるのである。

これに対して伊具郡は五七人と知行者の数は多いのであるが、郡内の地名を名字としている人は一人もいない。

知行者の多くはその名字から察すると、伊達郡に本拠のある人すなわち伊達氏の譜代の家臣と思われる。

伊具郡は阿武隈(あぶくま)川を通して、早くから伊達郡と交流があったに違いないから、それがこのような形で表現されている、と見ることができるかもしれない。

だが伊具郡は相馬(そうま)領との境目にあり、しばしば激戦が繰返されてきたところでもある。

伊達氏の譜代の直臣が早くから移住し、境目を固めていたものと推察される。

中間層の存在

このように本書の対象とする陸前南部という地域は、全体として境界的な位置づけをもった地域であり、そのことがこの地域に独特の風貌を付与していたものと考えられる。

境界的だということは、この地域が伊達氏や大崎・葛西氏のような大勢力を生み出さなかったということでもある。

また大勢力が生み出されなかったということは、この地域が経済の発達したところであって、多数の中間層を生み出していたことの結果でもある。

そしてそれはこの地域が古くから陸奥国の政治的な中心であったことに、大いに関係があるといえるであろう。

中間層の存在という点では、鎌倉時代の名取郡北方に若四郎名(わかしろうみょう)という名(みょう)が存在したことがひとつの例である。

それは定田一町八段余という、西日本の百姓名(ひゃくしょうみょう)に比肩するような小規模なものであった。

このような名の存在は陸奥国でもほかでは観察できないものであって、これは名取川の下流域の海岸平野の開発の中で、中間層が生み出されていたことを示すものと思われる。

またこの地域、すなわち宮城・名取両郡は鎌倉時代末、南北朝期の板碑(いたび)の群集地として知られているが、その中には川原から採取した円礫(えんれき)をそのまま利用した、小型のものが多く、それは特に名取川下流域に多い。

それらの板碑は文字の彫り方も粗末で、いかにも素朴な印象が強い。

これらの板碑の造立者は在地領主というよりは、中間層に属する人だったのではないかと思われる。

そのような人々が多数、生み出されている点が、この地域の大きな特徴だったのである。 |

図47 名取川下流域の板碑

|

4 都のつとに top

訪れる人々

古代以来、みちのくは都の人々のあこがれの地だった。

中世においてもそれは変わりがないが、中世人のみちのくの旅には宗教的な雰囲気が色濃く感じられる。

そして彼らの多くがめざしたところが松島であった。

宗久(そうきゅう)という人がいる。

南北朝期の観応年間(一三五〇~五二)に九州を発って陸奥国に到り、その間の旅行記『都のつと』を残した。

その旅は名取川・宮城野・末の松山をへて、塩竈・松島で終っている。

また文明十九(一四八七)年に奥州路を旅した聖護院道興の『廻国雑記』も、松島が旅の北限になっている。

松島は彼らの旅の最終目的地であったかのごとくである。

旅の途中で松島を訪ねた宗教者をあげれば、時宗の開祖一遍(いっぺん)とその弟子他阿真教(たあしんぎょう)、浄土真宗の本願寺三世覚如(かくにょ)、さらには八世蓮如(れんにょ)その人もそうであったといわれている。

このように著名な宗教者たちが松島をその旅の主要な目的地としているのは、そこが特別な聖地だったからにほかならない。

見仏上人の衣鉢を継ぐ

松島の名が世に知られるようになったはじめは、十二世紀の院政時代のことであった。

その頃松島の雄島(おしま)には、見仏(けんぶつ)という法華経(ほけきょう)の行者がいて、一二年間この島に住み、ひたすらに法華経を読誦(どくじゅ)して、ついに鬼物(きぶつ)を使役することができる超能力を獲得したという。

後年、時宗二世の他阿真教は松島に来て、「むらさきの雲の迎へをまつ島や、ほとけみるてふ名さへなつかし」という和歌を詠んだ。

紫の雲の迎えはいうまでもなく阿弥陀如来(あみだにょらい)の来迎(らいごう)、仏見るという名は見仏その人のことをさす。

松島は阿弥陀の来迎を待つ島であり、そのことを保証するのが、仏を見たという見仏の存在だったのである。 |

図48 雄島

|

その際、松島の絶景は、そこでこそ仏を観ずることができる場としての、重要な条件だった。絶景の中にこそ仏は現れる。

天台宗・浄土真宗・時宗それに次にのべる臨済禅など、中世の多くの仏教諸宗派が松島にかかわりをもち、あるいは根拠を持とうとしていたのは、以上のような理由にもとづくことだった。

みちのくを訪ねる人々がみな松島をめざしたのは、その結果にほかならない。聖地松島の存在は、本巻の地域の求心力の重要な要素をなしていた。

北条氏所領の展開と松島

鎌倉時代後半の北条氏も、陸奥国への勢力拡大に際して、聖地松島への進出を大きな足がかりとした。

北条氏は時頼の時代にこの地に進出し、天台宗寺院延福寺を鎌倉の建長寺末の臨済宗寺院円福寺に編成替えした。

そこには鎌倉から中国人の渡来僧をはじめとする著名な禅僧が送り込まれ、当時としては最先端の異国風の文化が花開いていた。

松島は人々のあこがれの場所、聖地であり、多くの人の訪れる場所であった。

特に雄島には多数の板碑が立並んでいる。

板碑は亡き人の追善または自らの逆修のために建てられる供養塔の一種である。

松島の板碑は荘厳をこらした大型のものが多く、陸奥国のかなり広い範囲の支配層に属する人々がその造立者であったと推定される。

円福寺を中心とする新来の禅宗文化はこれらの人々を強くひきつけ、北条氏の勢力の陸奥国への進出の尖兵の役割を果たすことになったのである。

名取熊野三社

名取郡の西の丘陵に沿って――那智(なち)神社だけは平野を一望する丘陵上に――、本宮・新宮・那智の三社がある。

謡曲「護法」(ごほう)で知られる名取老女が紀伊国の熊野三山を勧請したと伝えるところである。

そのうちの新宮社には、鎌倉時代の安貞三(一二二九)年から寛喜二(一二三○)年の二年間で書写、奉納された一切経(四八一四巻。現存、二五六五巻。国指定文化財)と、南北朝期の暦応~文和年間(一三三八~五六)に奉納されたと推定される大般若経(だいはんにゃきょう、六〇〇巻、現存は写経、版経とりまぜて四一〇巻)がある。

地方の寺社で一切経を所蔵するというのは大変にめずらしい。

この三社が広い地域の信仰を集めていたことが確かである。南北朝期の貞和三年(一三四七)には、室町幕府の奥州管領吉良貞家を大且那として一切経の転読が行われている。

また那智神社には、一六○余面もの中世の懸仏(かけぼとけ、御正体)・銅鏡が奉納されていて、中には鎌倉時代の銘をもつものもある(懸仏三七面、銅鏡四面か国指定文化財)。

懸仏は神仏習合の中世の信仰をあらわすもので、東日本には広く見られるが、これほどの数が一ヵ所に納められている例はない。

さらに新宮社と那智神社の間の大門の谷には、確認されただけで一五六基の中世の板碑が存在する。

この山麓の地域は一帯が聖地で、死者の霊がおもむく場所と考えられていたのである。

熊野信仰は中世の東北地方に広くみられるものだが、この熊野三社は都にもその存在が聞こえていたところであり、特に広い範囲の信仰を集めていたところであった。

松島とはまた一味ちがった土着性の強い聖地として、やはり陸奥国の中心の地域ではなくては、ありえない場所であった。

top

****************************************

|