|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(“上” “中” “下”) Ⅲ章 付録

Ⅱ章 陸前南部の歴史(“中”)

三 地域を結ぶ 近世民衆の生業と社会 top

1 仙台藩の政治と地域

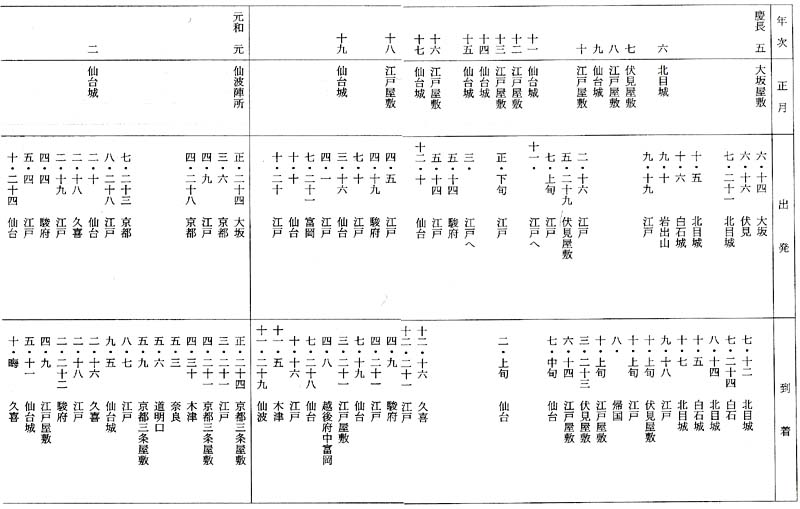

政宗の動向

仙台藩は、奥州二〇郡および常陸と近江に飛地領を持ち、合わせて六二万石を領している。

江戸からは九一里一七丁(奥州街道、江戸浜街道の場合は九八里二六丁)、京都へはさらに二一六里三二丁(東海道経由)の地にある。

参勤交代には七泊八日を要した。

初代藩主伊達政宗は、豊臣政権から徳川政権への転換を巧みに乗切り、近世大名として生残った。

天正十八(一五九〇)年の正月を会津黒川城で迎えた伊達政宗が、豊臣秀吉による奥羽仕置その後の葛西大崎一揆をへて、居城を黒川-米沢、そして天正十九年九月岩出山と変えることによって、近世の伊達氏支配(仙台藩)が成立したと考える。

この後、慶長八(一六〇三)年の仙台城移徙(いし)までの一〇余年は、岩出山城(玉造郡岩出山町)を居城としたが、正月を居城で迎えたのは、移徙の翌年文禄元(一五九二)年のみである。

この期間は、豊臣政権から徳川政権への交替の時期であり、朝鮮出兵、豊臣秀吉の死、関ヶ原の戦いなどがあった。

伊達政宗は、文禄元年正月早々岩出山をでて四月名護屋(なごや)に到着、翌年正月は名護屋で迎え、三月から九月までは朝鮮半島におり、閏九月京都に戻っている。

文禄三・四年の正月は京都聚楽(じゅらく)屋敷にいるものの四年四月岩出山に戻った。

しかし、豊臣秀次(ひでつぐ)の事件に関与しているとの疑いにより七月下旬急遽上京、弁明に努めた。

疑いが晴れてからは、伏見に屋敷を拝領し、重臣の妻子を伏見屋敷に住まわせるなど豊臣秀吉の警戒心を和らげることに腐心している。

以後、慶長元(一五九六)年から五年まで領地には帰らず伏見屋敷での生活であった。

三年八月、豊臣秀吉の死を境に天下が動きはじめ、翌年春、三三歳の政宗は徳川家康の味方となることを決意、五年正月を大坂屋敷で迎えた政宗は、六月十四日大坂屋敷を出発、伏見屋敷に立ち寄り中山道経由で帰国、七月十二日名取郡北目城(仙台市)に入った。

この年の関ヶ原の戦いとの関連で上杉氏と戦い、北目城に凱旋したものの岩出山城までは戻らず、新たに仙台城普請の縄張りを行ない、六年正月は北目城で迎えた。

また、徳川方に舵を切った政宗は、徳川氏から江戸に屋敷地と武蔵埼玉郡久喜および近郊一〇〇余村に鷹場を拝領している。

そして九月十日上洛のため岩出山城を出発したが二度とここに帰ることはなかった。

十月上旬伏見屋敷に到着、七年正月を伏見屋敷で過ごした。二月徳川家康の上洛を迎えるなど十月上旬まで約一年間上方に滞在し江戸に戻った。

政宗にとって最後の上方滞在であり、七年正月の豊臣秀頼への謁見など、徳川方からみれば必ずしも気持ちのよいものではない行動もあった。

この頃までの政宗の行動は、上方滞在が多く、天正十八年から慶長七年までの一三年間のうち、聚楽屋敷・伏見屋敷・大坂屋敷で正月を迎えたのが八回、居城での正月二回、異動中の正月が二回となっている。

領地に帰っていた期間はごくわずかで、伊達氏存続のためには領内統治よりも意を用いなければならなかったことが多々存在したことが、この上方での動静に如実にあらわれている。

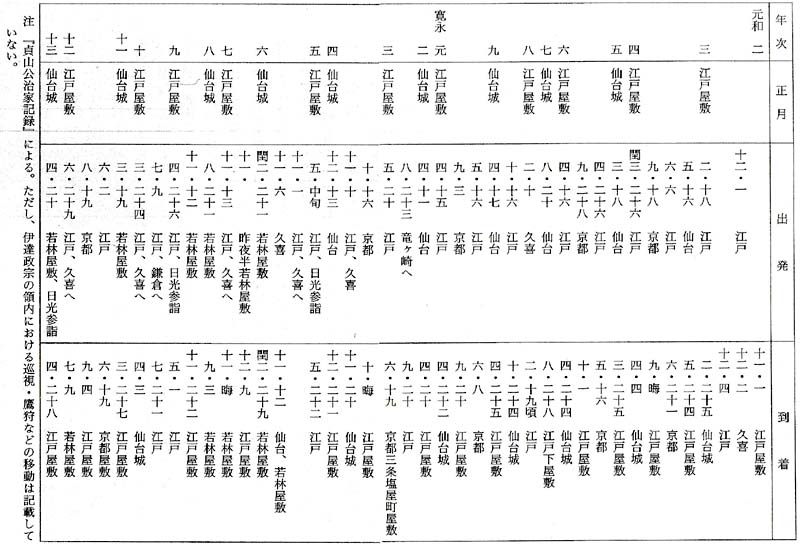

以後は、仙台城と江戸屋敷でほぽ交互に正月を迎えている。

江戸と仙台の往復以外は、慶長十五・十八年の駿府、十九年の越後高田城普請、慶員十九年から元和元・二年の大坂の役、同三・五・九年、寛永三・十一年の上洛供奉、日光参詣、竜ヶ崎領の視察、久喜への鷹狩程度である。

「密談アリ」

伊達政宗は、天正十九年三月羽柴姓を賜わったが、葛西大崎一揆や政宗を隠居させ、長子兵五郎による跡目相続と転封というところまで追い込まれた豊臣秀次事件などの危機を乗り越えて、長子兵五郎が一字を拝領して秀宗と名乗り、豊臣秀吉の斡旋で、慶長元年に従四位下右近衛権少将(うこのえごんのしょうしょう)兼越前守に任官している。

徳川政権の下では、課役としての土木普請が相つぎ、慶長十二年閏四月一日の江戸城堀普請、慶長十六年二月二十六日の江戸城西丸普請、慶長十七年十二月十二日の禁中・仙洞(せんとう)普請で伊達家は南方垣築地(かきついじ)担当、元和六年四月二十日の江戸城二の丸大手口(おおてぐち)石垣普請、寛永五年十一月二十日の江戸城石壁・堀普請、寛永十三年三月一目の江戸城普請などの江戸城の普請と越後高田城の普請など大きな工事を次々に行っている。

官位は、元和元年閠六月十九日に正四位下参議、寛永三年八月二十一日に従三位権中納言に昇任し、この間、慶長十三年正月に松平姓を許され、家康・秀志・家光三代に仕え、その位置を磐石のものとした。

そして、寛永五年十一月十六日の若林屋敷の完成(政宗六二歳)の頃から政宗は若林屋敷に常住するようになり、仙台城には年末年始や行事の時のみでかける程度になった。

かわって、寛永二年四月二十四日に嗣子(しし)忠宗が二七歳ではじめて入国の暇を賜わり、政宗と交互に仙台と江戸を往復するようになる。

政宗の意識に変化が見られるようになったと思われる。

また、寛永二年十一月十五日に江戸城西丸に登城し大御所秀忠に謁見した後に「密談アリ」と治家記録にあり、両者の間で幕府の行く末を論じたのであろうか。

それとも単に懐旧に耽(ひた)っていたのであろうか。

『徳川実紀』には{仙台宰相西城にまうのぼる。諸大名退朝するに及び、政宗のみ殊更の仰にて奥へめされ、酒井雅楽頭(うたのかみ)忠世、土井大炊頭(おおいのかみ)利勝と共に、御閨室にて御密談数刻に及ぶ。

人其(ひとその)ゆへをしらず」とある。

当時酒井忠世は大老、土井利勝は老中であり、この幕府最高の実力者を交えた将軍との「密談」には大いに興味をそそられる。

いずれにせよ、「密談」する伊達政宗の幕府における立場を想像することができる。

仙台藩は、参勤交代の折の上使は老中が務めているが、その初見は元和二年十一月一日江戸屋敷に着いた日に上使として土井大炊助利勝が派遣されたことである。

大御所秀忠、将軍家光の時代は、両者から上使があり、寛永八年からは、江戸到着翌日の上使派遣となった。嗣子忠宗に対しては、若年寄が上使を務めている。

仙台藩の領地は、豊臣秀吉によって岩出山城に移され、徳川氏の天下になってからも刈田郡一郡が加増になったのみで、居城を仙台城に移した以外に領地の変更はなかった。

しかし、それを公的に認める領地判物がはじめて発行されたのは、寛永十一(一六三四)年八月四日のものである。

ただし、飛領の近江領については、慶長六年と寛永十一年、常陸竜ヶ崎領については慶長十一年に発行されている。

領地判物がなくとも家臣には、新たに知行地付与しており、実効支配の形であったといえる。

ローマヘの道

伊達政宗がキリスト教に対してどのような認識を持っていたのかうかがい知るものはない。 しかし、キリスト教の布教と貿易に密接なつながりのあることは知っていたものと思われる。

その契機となったのが慶長十六年十月十七日のビスカイノを引見したことではないだろうか。

国内的にはほぽ徳川氏の覇権が固まり、幕府による政治もはじまっていたが、四五歳の政宗にとってまだ落ちつかないところがあったのであろう。

そして、二年後の慶長十八年八月、九月とつづけて宣教師ソテロと会い、ビスカイノの指導で「黒船」(イスパニア名サン・ファン・バウティスタ)の建造を行った。

黒船は、使節支倉常長をはじめ多くの人々を乗せて慶長十八年九月十五日に月浦より出帆、メキシコ経由でイスパニアに着き、イスパニアを陸路横断して地中海を海路ローマに渡った。ローマ教皇パウロ五世に謁見、政宗の親書を渡したが、幕府によるキリスト教弾圧の報せが、政宗の目的を果たすことができず、元和六年八月二十六日帰国した。

彼の招来したものは、現在仙台市博物館に保管され、慶長遣欧使節(けんおうしせつ)資料として指定文化財となっている。 |

図50 支倉常長(はぜくらつねなが)像

|

領地高の拡大

仙台藩の領内には、新田開発と対象となりうる原野、荒れ地が多く存在していた。

このため、慶長十(一六○五)年に荒地の検地が行われ、十二年には、その再検地が実施された。

いわゆる慶長検地である。そして翌年、これをもとにしたと思われる家臣の知行割を行っている。

ついで元和年間に検地が行われたが、藩の記録がなく詳細は不明である。

ただし、地方に残された種々の史料から元和四年頃から始まったことが推測できる。

また、四年四月十八日に奥筋巡見に出かけた政宗は、翌五月二十二日に帰城しているが、この一ヵ月の巡見は、単に民情視察のみならず、検地を実施するためのあるいは実施状況を知るための視察ではなかったかと思われる。

この慶長・元和・寛永期は、家臣による新田開発が盛んに行われた時期であり、家臣は開発地を自己の知行地としていった。

このことが、仙台藩の特徴となった地方知行の一因となっている。

家臣の役割

仙台藩は、藩政期を通じて唯一となった寛永期の総検地を実施するが、そこで寛永期前半までの新田を本高(ほんだか)に組入れ、それ以後を新田とする寛永検地帳を作成し、また郷帳を作成し、家臣にあらためて知行状を付与している。

地方知行制をとった仙台藩は、のちに主な家臣大要害・所・在所拝領および在郷屋敷拝領といった知行地の拝領形態を作り出し、知行地を持つ家臣は、知行地内に屋敷を構え、家中侍(かちゅうさむらい)・足軽の屋敷をまわりに配置する。

それに街道筋などの場合、町場もその一郭に取込む形となっている。

そして、上級の家臣であれば定期的に在郷と仙台城下を往復している。

また、役職にあれば原則城下常住であり、非番のときか無役のときは在郷にいるのが通例であった。

従って仙台屋敷と在郷屋敷の両方を持つ家臣も大勢いた。

家臣の役職は、いわゆる支配組織であるが、支配組織の整備は次の時代まで待たなくてはならない。

政宗の時代は、必要に応じて順次設置されていったものと思われる。

仙台藩の最高職である御奉行がおかれたのは慶長八年で、それ以前は屋代勘解由(かげゆ)景頼や片倉小十郎(こじゅうろう)景綱のように国内外に名の知られて家臣でも政宗の特定分野について大きな役割を持っていた程度で、多くは「談合アリ」とか「一家一族衆談合」などと、その時々の問題に応じて家臣を集め相談していたと思われる。

そして、実施機関として必要があれば担当の役職をおくという形であった。

2 城下と港・運河 top

仙台城下に集まる諸街道

仙台城下の元禄頃(一六八八~一七〇四)の人口は六万人、このうち武士は六〇%と推定され、町人は『封内風土記』によれば二万三〇〇〇人とある。

因みに一八八九(明治二十二)年の人口は六万七〇〇〇人余である。

これらの人々の胃の腑を満たす米・魚・野菜や、これらの煮炊きに必要な薪炭が城下に流入する。

また領内に流通する物資は商人が掌握しており、これらの人と物の流れが街道や舟運によって集散する。

仙台には大小様々の街道が集中している。

図51 芭蕉の辻図(道の中央に四ッ谷用水が流れる) |

図52 大雲寺にあった宝永元年の道標 |

幹線道路は南北を縦断する奥州街道で、仙台では国分町芭蕉の辻を起点として、北の三厩までを「奥道中」、南の江戸への道を「江戸道中」といっている。

脇往還としては、仙台から三陸沿岸を通る浜街道「気仙道」があり、江戸への浜街道として「江戸浜街道」がある。

この道筋は、明治五(一八七二)年に「陸前浜街道」と改称された。

港湾都市石巻と仙台間は「石巻街道」、塩竈湊までは塩竈街道で結ばれている。

仙台と山形間は現在は東北・山形自動車道で一時間の距離であるが、江戸時代には「関山街道」「二口(ふたくち)街道」「笹谷(ささや)街道」が三位一体として仙台・山形両城下を結んでいた。

三位一体とは、仙台城下をはなれ関山街道を西に進むと、郷六(ごうろく)から笹谷街道茂庭(もにわ)宿に通ずる「茂庭道」、下愛子(しもあやし)から二口街道秋保温泉湯本への「仙台街道」、上(かみ)愛子から二口街道長袋(ながぶくろ)宿への「板颪(いたおろし)道」、長袋からは砂金(いさご)経由で笹谷街道川崎への道がある。

さらに白沢から二口街道馬場宿への「大雲寺道」がある。

仙台の郊外にある西方寺定義(じょうげ)如来に参詣する人は今も多い。

定義街道はその参詣道である。定義詣は仙台だけでなく、北の吉岡方面から、南は関山・二口・笹谷の三街道の枝分かれ道を通って定義へ向っている。

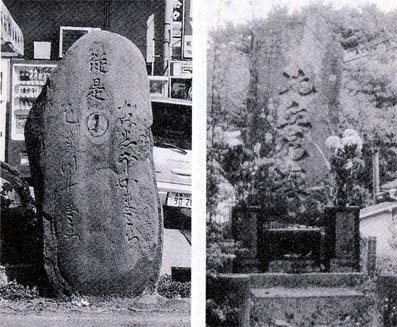

定義詣・三山詣のための道標(みちしるべ)は仙台周辺で八〇基をこえており、その盛況ぶりが偲ばれる。

その中の一つ、二口街道大雲寺にあった宝永元(一七〇四)年の道標には「右ハ山道 左ハ二口海道 旅人通路依頼当村之者令建立者也」と刻まれている。

十八世紀初めには、すでに庶民の社寺参詣がさかんであったことを語っている。

このほかに仙台城下の外港であり、漁港である閖上(ゆりあげ)を結ぶ閖上街道がある。

また城下周辺の山村との間には、芋沢街道・根白石(ねのしろいし)街道などがある。

一八七六(明治九)年の木炭の生産状況を示した資料(『皇国地誌』)によると、仙台城下北西の一六ヵ村で二万六〇〇〇駄が生産され、城下に運び込まれている。

また秋保(太白区秋保)も製炭がさかんで、伊達家に献上する茶の湯に使う御数寄屋炭や城下の鍛冶町や長町・原町の農民相手の鍛冶屋に鍛冶炭が供給されている。

奥州街道沿い南の五軒茶屋、北の堤町、西の関山街道城下境の八幡町、東の石巻街道原町などの城下入口に「御仲下改所」がおかれていた。

城下で買入れた品物を城下から持出す際に、商品取引税として仲役を課し、また城下に搬出入される米や薪炭などの商品にたいして、銭あるいは現物で関税を納めさせたのである。

これらを統括する「御仲所」が国分町にあり、銭が一〇〇貨文を越すと祝儀として百貫餅を搗(つ)いたと伝えられている。

小京都といわれた仙南商業の中心村田宿から、菅生(すごう)を通って長町に入る道は古くからの道で、高館(たかだて)山丘陵の山裾に点在する笠島道祖神、実方中将の墓、熊野神社を通る東海道と交わった所に三日町があり、『石母田文書』に寛永二(一六二五)年に町立(まちだて)したとある。

貞山堀

ゆるやかな弧を描く仙台湾の阿武隈川河口から北上川河口まで、江戸時代初期から明治時代にかけて開削された五つの運河がある。

木曵(こびき)堀・新堀・御舟入(おふないれ)堀・東名(とうな)運河・北上運河である。全長四九キロに及び日本最長を誇っている。

貞山堀の「貞山」は、藩祖伊達政宗の贈名(おくりな)で、木曳堀・新堀・舟入堀を明治になって当時宮城県土木課長(のちの仙台市長)早川智寛(ともひろ)が「貞山堀」と命名した。

今は野蒜(のびる)築港計画の一環として行われた北上・東名運河を含めて貞山運河と呼んでいる。

仙台開府は、仙台城および城下町建設のために膨大な資材を必要とした。

このため名取川と広瀬川の舟運、仙台の外港として閖上湊(ゆりあげみなと)が整備された。 |

図53 本曵堀(名取川河口の閖上(ゆりあげ))

|

さらに阿武隈川河口荒浜と閖上との間に運河「木曳堀」が掘削され、阿武隈川-木曳堀-名取川・広瀬川の水路が開通した。

閖上湊からは名取川・広瀬川を舟運でさかのぼり、舟衆の居住する舟丁(ふなちょう)で荷揚げされた。

阿武隈川流域の米や物資もこのルートで舟丁の米蔵に納められた。

開削の時期は、仙台城下町建設の時で、工事を担当したのは川村孫兵衛重吉といわれている。

塩竈湊には奥州一宮塩竈神社があり、国府多賀城の外港として古代から発達してきた。

仙台開府に際して、仙台城下の外港としての認識はあったが、いかんせん塩竈と仙台を結ぶ道が陸路で、米や材木などの重い荷物を運ぶのは困難であった。

この問題を解決するために、塩竈湾口の牛生(ぎゅう)と七北田川河口の蒲生(がもう)とを結ぶ全長七キロの運河「舟人堀」が掘削された。

江戸時代以前の七北田川は、岩叨・多賀城をへて七ヶ浜町湊浜に流れていた。

この流路を現在の岩切から南に流し、梅田川と合わせ、蒲生で大平洋に注ぐようにしたのは、『安永風土記書出』によると慶長年間(一五九六~一六一五)に肝入(きもいり)をしていた小野源蔵である。

源蔵はその功により、伊達政宗から恩賞が与えられ、苗字帯刀を許されている。

舟入堀は、塩竈に送られてくる米などの重荷を水運で仙台城下近くまで輸送する目的で掘削された。

その時期は、万治年間(一六五八~六一)に着工され、寛文年間(一六六一~七三)に竣工している。

この舟入堀の関連工事として、福田町鶴巻から苦竹(にがたけ)までの五キロの「舟曵堀」が開削される。

名称は荷を積んだ舟を堀の両側から人力で曵いたことによる。普段は水のない空堀で、必要なときに水を入れる「落とし堀」であった。

塩竈湾に入った米や塩などの積み荷は、舟で舟入堀を通って蒲生に運ばれる。

蒲生には舟溜があり、米蔵や塩蔵が建並びここに集荷される。

蒲生からは七北田川をさかのぼり鶴巻に運ばれ、ここから舟曵堀の舟に積替えられて、終点の苦竹舟溜に到着し、蔵に納められた。

苦竹から原町の米蔵までは、牛車で運ばれ、運ばれた米は家臣の扶持米にあてられた。

舟入堀-舟曵堀の開通によって原町宿は、運河と仙台城下を結ぶ拠点として栄え、塩竃湊は衰退した。

残された貞山堀の蒲生から閖上までは、士族授産事業として明治三(一八七〇)年から同八年に掘削が行われ、「新堀」と名付けられた。

一八七八(明治十一)年、明治政府は鳴瀬川の河口にある野蒜に、日本で最初の本格的西洋式近代港の造成に着手した。

藩政時代の貞山堀に連結した北上運河・東名運河が掘削され、北上川河口の石巻から阿武隈川河口荒浜までの運河が完成した。

さらに陸路も開発して、東北の拠点にしようとしたが、一八八四年の台風によって堤防が破壊し、夢は幻におわった。

流木(ながしぎ)

仙台城や城下で使用する薪の多くは、広瀬川の支流大倉川・新川川と名取川上流の藩有林で伐採して川に流し、広瀬川は角五郎木場(青葉区角五郎)に、名取川は長町木場(太白区根岸町)に集積され、城下に搬送された。

流木の作業は、山に小屋がけをして木を伐ることから始り、伐木した木は棚にして積んでおく。

正月を過ぎると、雪の中から棚木を掘り出して沢出しをする。

沢から運び出された木は本流に流し、中揚場(なかあげば)で引揚げ暫時乾燥させる。川の水量の増える田植え前に、再び川に流し、木場で流木を取上げ集積する。

名取川の流木は、名取郡山田村で名取川から分かれる「木流(きながし)堀」を経由して長町木場に運ばれた。

一九〇六(明治三十九)年に記述された『仙台市外神拝記』によると、長町木場では毎年四五万本から六〇万本、角五郎木場では三五、六万本前後という。

また流木は藩の施設に運ばれたほか、藩の役職についている家臣には無償で与えられ、無役の家臣には金一切(一両=四切)あたり五駄で払い下げられた。

こうして家臣に払下げられた流木の一部は、市中に売払われたともいわれている。

藩では、この流木を担当する流木方という部署を設けていたが、実際に山で伐採を行い、川に流す作業は、商人や村の請負でおこなわれ、藩は流木を買上げる形をとっていた。

天保七(一八三六)年の記録によると、今までは金一切あたり一三〇本で買上げてもらっていたのを「米穀払底高値」の時であるから一切あたり一一〇本の値段にして欲しいと願い出ている。

港町塩竈

塩竈は仙台開府時には、築城資材の搬入や米や魚類などの生活必需物資、さらには貢米輸送など仙台城下の外港として賑わっていた。

しかし、この発展を阻害したのが舟入堀・舟曵堀の開通で、諸物資は塩竈湊に着岸せず素通りするようになり、塩竈はさびれ、町の人々は苦しむようになった。

この状況を心配した四代藩主綱村は、天和二(一六八二)年に塩竈村の年貢を免除し、貞享二(一六八五)年に九ヵ条の恩典特令を出して振興をはかった。

米以外の商人荷物や五十集(いさば)物を積んだ船は、必ず塩竃湊に着岸するよう指令され、諸役免除の町となり、商人荷物の仙台城下への駄送が再び盛んとなった。

こうして活気をとりもどした港町塩竈は仙台城下の外港として発展することになった。 |

図54 大年寺の惣門

|

今でも綱村の命日である六月二十日の、墓所大年寺の法要には多くの塩竈市民が参加しているとのことである。

3 遊興・みやびの道 top

図55 国分寺跡の薬師堂

塩竈街道を行く

仙台城下の東郊の木ノ下(若林区)の国分寺跡には伊達政宗が建立した薬師堂があり、境内には松尾芭蕉の句碑「あやめ草足に結ん草鞋(わらじ)の緒」が立っている。 |

図57 追分碑 図56 比丘尼の供養碑(善応寺) |

仙台を案内をした加右衛門からの心のこもった紺の染緒の草鞋を餞(はなむけ)にもらった時の句である。

その六年後の元禄八(一六九五)年福岡に四代藩主綱村が生母三沢初子のために建立した釈迦堂があり、吉野からの桜一〇〇〇本が植樹され、遊興の地となり、今も花見の名所として親しまれている。

近くには舟入堀・舟曵堀を運ばれてきた米や材木を収納した米蔵・材木蔵があった。

原町宿を過ぎると松の並木がつづき、松原街道といわれた。途中の案内(宮城野区)に「名物湯豆腐」という金看板を掲げた菅野屋があった。

グルメ旅行家富田伊之(これゆき)は湯豆腐と雑煮餅を注文し賞味しながら、懐から覚書帳を出し「湯とうふとは江戸のそば切りとうふ也、一ぜん六文」と納得している(『奥州紀行』)。

また『譚海』(たんかい)には「豆腐を切ること髪の毛の如く、至って細く、然れどもきれはなるることなし」とある。

天明三(一七八六)年、医業修行のために諸国を漫遊した橘南谿(たちばななんけい)は、歌枕「十府(とふ)の菅(すげ)」の里を訪ねて店に寄って聞いたところ、「豆見腐はこなたにあり、奥へ入られよ」との返事に南谿は「豆腐にあらず、十府の里は」と繰返したが埒が明かなかったという。

この付近の街道の北の丘陵は、藩主が在国の時の正月三日に行われる「野初」(のはじめ)という戦陣を想定した演習雉(きじ)狩りのあった所である。

燕(つばめ)沢にある善応寺には、蒙古の碑があり、比丘尼(びくに)坂から移した比丘尼の供養碑がある。

善応寺入口を過ぎると、塩竈街道はバス停小鶴住宅入口から左にそれて市営バス東仙台営業所前から比丘尼坂にかかる。

坂の上の巨松は旅人の目印となり、尼が手作りの甘酒をふるまう茶屋があった。

ここからは今でも宮城野が一望できる。歩を進めて国道四号(仙台バイパス)の跨道橋を渡り、やがて足軽町今市に入る。

今市の町並みを通り過ぎ、七北田川(冠(かむり)川)を渡ると東光寺がある。

ここは松島の雄島と同じく結界内は霊域である。

この近くに「奥の細道」と「十府の菅」がある。観応年間(一三五〇~五二)の宗久の『都のつと』に「さてみちの国だが(多賀)のこふになりぬ、それよりおくのほそ道といふかたを南ざまに」、また画工加右衛門が描いた「画図にまかせてたどり行ば、おくの細道の山際に十府の菅有」と曽良の旅日記にある。

大淀三千風(みちかぜ)の『松島眺望集』には「野田玉川塩竈近し、この辺浮島、野中の清水、沖の石、奥の細道、轟(とどろき)の橋などいう処あり」とみえる。

東光寺門前を右折するとまもなく若宮に「従是 右ハしほかまミち 左りまつしまミち」と刻まれた追分碑がある。

右の道を進み、山王を過ぎ砂押川を渡ると、「壺の碑」へ通ずる明治新道と総社宮の前を通る塩竈街道の分岐点がある。

芭蕉は壺の碑の前に立ち「千歳の記念(かたみ)、今眼前に古人の心を閲(けみ)す、行脚(あんぎゃ)の一徳、存命の悦、羇旅(きりょ)の労わすれて」と落涙している。多賀城は発掘がすすみ、多くの遺構が確認され、次々と古代国府の姿をあらわしている。

総社宮を過ぎれば塩竈市である。塩竈は奥州一宮塩竈神社があり、その門前町塩竈は歓楽の地であり、船の出入りする活気のある湊町である。

『好色一代男』は天和二(一六八二)年井原西鶴の作であるが、諸国色修行の世之介(よのすけ)が塩竈にあらわれる。

仙台は傾城町(けいせいまち)がなかったので塩竃に遠征したときの話である。

ほかに著者不明の『仙台風』には、仙台人の気風・気質がよく描かれており、その中に「第一ここはおしゃらく(遊女屋)のある所なれば、城下の息子、諸手代とも銭三百を湯になるほど握りつめ、けふを待ちかね飛び出す」とある。

塩竈街道の往来を唄った「塩竈港にいかりはいらぬ 三味や太鼓でアリヤ船つなぐ」という塩竈甚句(じんく)にも塩竃の賑わいが伝わってくる。

仙台領で遊女を公認されていたのは塩竈・石巻だけで、領内の宿場には飯盛(めしもり)宿はなかった。

舟行松島

塩竈街道は塩竈が終点である。金華山道は松島を舟行して松島で石巻街道に合流する。

『諸方早見道中記』には「塩竈一里、松島二里、海陸共ニ道同じ、たかき十八丁富山道」とある。

陸の道はあったが橘南谿『東西遊記』には「松島にあそぶ人は是非とも舟行すべきことなり、又富山に登るべき事なり」と記している。

『金華山紀行』(正徳五年)に登場する朱桃(しゅとう)・里水(りすい)・帰山(きざん)は宿の亭主に、陸行・舟行を尋ね、三人は酒を呑みながら歩きはじめている。

山路に入ると「酒もさめて山路につかれ」と悪戦苦闘して松島扇屋に着いている。

地理学者伊能忠敬が舟を頼んだところ七〇〇文といわれ、値の高いのに驚き陸行し、扇屋に泊まり「よき宿なり」と気をよくしている。

翌日忠敬は宿に富山経由塩竈まで七〇〇文で舟を頼んでいる。

塩竈~松島間の運賃には定められたものがないらしく『松島紀行』には

「舟賃いかほど定めがたし、富山まで一貫文、片船路は右の半分にて乗り、乗合船は一人前三、四〇文」とある。

グルメ旅行家富田伊之著『奥州紀行』は、瑞巌寺(ずいがんじ)の案内人に八文、上草履損料二文を払い見学し、扇屋に泊まり、旅籠代一五〇文、料理は二ノ膳がついている。

長年、塩竈・松島に通いつめた舟山万年(ふなやままんねん)は、著書『塩松勝諧』(えんしょうしょうふ)二一巻の中で松島の四大観を定めている。

「扇谷(おうぎだに)幽観、富山(とみやま)麗観、大高森(おおたかもり)雄観、多聞山(たもんざん)偉観」である。

この中の富山は、松島を訪れた人々は口を揃えて「松島の景は富山にあり」と絶賛している。

松島に上陸すると、雄島・瑞巌寺・観瀾亭(かんらんてい)・五大堂など見所はたくさんあるが、水主(かこ)町に寄ることにする。

水主町

瑞巌寺から高城(たかぎ)に向かう石巻街道の両側に水主衆(かこしゅう)の集住する屋敷があった。

その中の一軒が一九七二(昭和四十七)年に、瑞巌寺境内の三聖堂と隣り合わせて移築復元され、呑食庵(どんじきあん)として観光客の憩いの場となっている。

水主町の由来については、瑞巌寺の用材を紀州熊野から運んだときの上乗一六人を、伊達政宗が御水主(おかこ)として召し抱えたことによる。

その後、四代藩主綱村の代に宇和島から船唄指導のため二人が加わり、幕末には四四人になっている。

伊達政宗は景勝松島の地に、桃山文化の粋を集めて瑞巌寺を建立すると共に、前に広がる海に豪華客船を浮かべて客人をもてなす構想をもっていたが、存命中には実現しなかった。 |

図58 呑食庵(瑞厳寺境内)

|

この御座船(ござむね)孔雀(くじゃく)丸・鳳凰(ほうおう)丸は長さ一五間(一二間とも)の姉妹船で、船体は黒漆、金の金具、屋形風で四方に欄干がめぐらされ、伊達家の紋所、色鮮やかな幟(のぼり)・幔幕(まんまく)で飾られていた。

乗組む水主衆は、両側に二〇名宛、柏葉を大きく染めぬいた半纏(はんてん)に、派手な梵天帯をしめ、拍子おもしろく舟唄を歌う。

この舟隕の歌詞全文が『日本庶民文化史料集成』五に掲載されており、驚くことにそのメロディーを宮城県図書館で聞くことができる。

天明八(一七八八)年二号府巡見使に随行した古川古松軒(こしょうけん)は「人々長途の労を忽(たちま)ち忘れ、百年の寿を延ぶる心地して感激」と『東遊雑記』に記している。

その舟唄の一節に「松島や嵐吹くとも寒からじ 錦にまさる島をみに来て そーさーまーエヤート」があり、客人へ酒肴をふるまい、舟唄を聞きながらの遊覧はまさに動く桃山文化といえる。

高城宿を過ぎて

水主町の町並みを過ぎ、右に「入り浜塩田」を見ながら高城川を渡ると高城宿である。

『塩松勝譜』には「高城駅ハ三巷二折レ」とあり、宿場特有の枡形景観である。水戸藩士小宮山楓軒(ふうけん)が文政十(一八二七)年に高城に泊まり「コレモヨキ宿ナリ」と記している。

高城宿は交通の要衝、荷物の集まる所で、心配した大松沢(おおまつざわ)までの継立(つぎたて)の手配がよかった印象であろう。

『塩松勝譜』に「高城駅を出ると三岐あり」とある。

その一つが吉岡路、その二が涌谷(わくや)松山路、その三は石巻街道を小野で分かれる浜街道気杣道である。

この二番目の松山道は左坂(あてらざか)で分岐する。

この辺一帯は四代藩主綱村が吉野の桜一〇〇〇本を植樹し桜長根(さくらがみね)という名所であった。

芭蕉の歩いた石巻街道は、この左坂から右に進むと、一〇〇メートルほど旧観をとどめ、その先は廃道となり篠竹が密生して歩くことはできないが、道跡をたどる事はできる。

ここを宝暦十(一七六〇)年に地理学者長久保赤水が通り、『東奥紀行』にその情景を書きとめている。

赤水は道端の人に富山への道を尋ねたところ斜めに入る野道を教えられた。

『東奥紀行』には「年数を経た木が奥深く茂り、珍しい鳥が鳴き交わし、道は狭く険しい、ようやく進むと寺門があり、富山の二字の扁額があった」と漢文で記している。

芭蕉の「路踏み違えて」「短兎蒭蕘」(ちとすうじょう)のくだりが思い起こされる。

吉岡への分岐点付近から左坂までは、往時の景観をよくとどめ、芭蕉と曽良の旅を追体験することができる。

左坂からの廃道は篠竹を刈り払えば旧観が姿をあらわすであろう。

六〇〇メートルほどのこの道はやがて国道四五号に出、道脇に面影を残す道が上下堤(鳴瀬町)まで続いている。

4 阿武隈高地を越えて top

陸前南部の生業と社会

陸前南部の人々は、その土地の地理的・風土的条件を積極的に活用し、ほかの地域の人々と経済的・文化的に広く交流することで、地域的特色をもった多彩な生業や特産物を生み出していった。

各項においてこれらを検証し、江戸時代における地域住民の活力や日本全体の歴史の中で果たした彼らの役割などについて再評価を試みたい。

伊具(いぐ)郡金山(かねやま)の縞紬(しまつむぎ)

仙台藩の代表的な地誌である『奥羽観蹟聞老志』(享保四〈一七一九〉年序)には、仙台藩領内の特産物として伊具郡金山の縞紬があげられている。

領内における当時の絹織物の特産地は金山だけで、それは「仙台紬」とよばれていた。

大坂で出版された『和漢三才図会』(正徳三全七一三〉年序)には、「経(たて)は糸(生糸=きいと)を用ゐて緯(よこ)には紬(紬糸=つむぎいと)を用う」とあり、「仙台紬」は藍染(あいぞ)めの生糸と紬糸を経と緯に交差させて織り上げた美しいものであったらしい。

俳書の『毛吹草』(正保二〈一六四五〉年刊)にも「諸国より出る古今の名物」として、この「紬」(つむぎ)があげられており、その起源は古い。

角田を中心とした伊具盆地を除き、金山を含む伊具郡のほとんどは山地で占められている。

江戸時代前期、伊具郡丸森村や大蔵村、川張(かわはり)村、耕野(こうの)村などの人々は、山間を流れる阿武隈川やその支流の沿岸に桑を植え、春から夏にかけて養蚕(ようさん)と製糸に携わり、生糸や紬糸などを近くの金山へ供給していた。

十八世紀以降、こうした養蚕・製糸業が、仙台藩領に隣接する信達地方(現在の福島県伊達郡と福島市)との様々な交流を通して、より一層盛んになってゆくのである。

信達地方への生糸の移出

十七世紀末になると、信達地方から京都西陣へ出荷される生糸が増えはじめ、やがて信達地方は日本有数の蚕糸(さんし)業地帯に成長していった。

そのため、仙台藩領で生産された生糸の多くも、信達商人を介して京都へ出荷されるようになった。

正徳元(一七一一)年には、伊具・亘理(わたり)方面で生産された生糸が信達地方へ移出されているが、それは比較的早い事例であろう。

こうして山間地の生産者や商人は信達商人による生糸の買付けに積極的に応じ、増産をはかっていった。

また、その一方で領内における蚕糸業の普及にも貢献した。

たとえば、伊具郡耕野村の孫十郎は享保十三(一七二八)年以降、藩から公用に準じた伝馬の利用を許され、領内の各地へ赴き、妻や三人の女性奉公人とともに養蚕と製糸の技術指導にあたっている(『代数有之御百姓書出』安永八〈一七七九〉年)。

信達地方との交流

明和年間(一七六四~七二)の信達地方では、栽桑(さいそう)技術の一つである根刈り仕立てがすでに広く採用されていたが、伊具・亘理方面の人々もこれを「伊達仕立て」とよんで導人した。

また、桑を自家用としてだけでなく、商品作物として植栽する人々も増えていったようである。

安永年間(一七七二~八一)の『風土記御用書出』(以下、安永『風土記』と略記)によれば、伊具郡の島田村・伊手村・大内村・丸森村・筆甫村・大蔵村・川張村・耕野村・館山村など九ヵ村の特産物となっている。

信達地方の場合と同様に、桑の枝葉や苗木を近隣の郡村にも売っていたのであろう。

文政年間(一八一八~三〇)には、刈田郡の白石方面から南方の山間地にも桑畑が分布し、信達地方で出版された『養蚕家伝集』などの木版刷の指導書も流布している。

このように、蚕糸業は山間地の人々の暮らしを支える重要な生業の一つとなっていったのである。

また、伊具郡の各地には糸市が立つようになった。

角田では天保二(一八三一)年以降、毎年六月二十日から一〇日間の糸市が開かれ、生糸や繭が売られた。

信達商人もこうした糸市を訪れ、たとえば伊達郡五十沢村の宍戸七郎治は、嘉永六(一八五三)年六月十五日に耕野村の大明神市で九貫一五三匁の生糸を六一両二分で買入れている(吉田勇『蚕糸業と農民一揆』)。

天保年間(一八三〇~四四)における伊具・亘理・刈田の三郡では、蚕種(蚕の卵)も製造しており、特に伊具郡の丸森と館山には多くの蚕種製造家が輩出した。

彼らは信達地方の四〇数ヵ村の蚕種製造家と共に、文久元(一八六一)年に養蚕講を結成している。

この養蚕講は蚕種価格の決定や品質・信用の確保、仲間の結束と相互扶助を目的としたもので、商用の際の宿泊所(定宿)や休憩所なども指定している(『保原(ほばら)町史』2)。

蚕種の製造も奥州本場とよばれた信達地方が先進的であったが、丸森方面を含む広域的な養蚕講の結成は、江戸時代後期の丸森と館山の蚕種製造家が信達地方の蚕種に劣らない優良なものを製造していたことを示している。

こうした信達地方とのさかんな交流は、方言分布からも確認できる。

たとえば、伊具郡には囲炉裏の客座の呼称として「ムカイザ」が、また主婦座の呼称として「フソモト」が分布していた(『宮城県民俗分布図』)。

これらの方言の併存は宮城県の他地域にはみられず、信達地方に広くみられた。

客座の呼称の一致は商売上の人的交流を、また主婦座の呼称の一致は広域的な姻戚関係の存在を示唆している。

伊具郡産の和紙

丸森村や大蔵村・川張村・耕野村の人々は農家副業として養蚕と製糸に携わるだけでなく、冬場には紙を漉(す)いた。

また、この地域には紙の仲買人となる者もいた。

たとえば、川張村の専蔵は文化三(一八〇六)年十一月に丸森の紙市で紙を仕入れ、大蔵村・川張村・耕野村の紙漉(かみすき)人からも直接仕入れている。

丸森では五と九の日に市が立ち、特に十一月と十二月の市日の紙市や楮(こうぞ)市は賑わったようである。

専蔵は阿武隈川の水運を利用して、紙荷を丸森の河岸(かし)から名取郡南長谷(はせ)村の玉崎河岸まで運び、そこから仙台の柳町の紙問屋三浦屋惣蔵のもとへ馬の背に乗せて運んでいる。

三浦屋では、こうして入荷した紙を城下三八軒の紙店に卸したのである。

これが、三三歳の専蔵が行った紙の仲買人としてのはじめての仕事であった(『丸森町史』史料編)。

伊具郡産の多くの紙が玉崎河岸で荷揚げされ、仙台へ駄送されたのであるが、このほかに伊達郡梁川(やながわ)村の紙問屋を介して、福島や郡山・米沢・鶴岡などへも送られたという。

もちろん紙漉人は地元の需要も満たし、蚕種紙(卵をうみつけさせる厚紙)なども漉いた。

大蔵村・川張村・耕野村では、寛永年間(一六二四~四四)以前から紙を漉いており、その歴史は古い。

寛保三(一七四二)年の史料によれば、これら三ヵ村には藩から紙子板などを貸し与えられ、藩用の上質紙を専門に漉く者が二一人いた。

彼らは毎年十月頃に紙肝入を通して前金を受取り、製紙期間が終る頃までに規定の品種と分量の紙を上納した。

上納分以外の紙の販売は自由で、営業税は免除されていた。

こうした藩の御用を勤める紙漉人のほかにも、この三ヵ村には営業税を支払い、紙を漉いて民間に供給する者が多くいた。

一方、丸森村には藩の御用を勤める者はいなかったが、十八世紀半ば頃の一般の紙漉人は一一九人にものぼっか。

これら山間部の村々は稲作には不向きであった。

しかし、紙の原料となる楮の植栽に適した山の傾斜地と豊富で良質な湧水があり、冬場も晴天の日が多く、紙を干すのに適していた。

地域民衆はそうした地理的・風土的条件を活用して紙を漉き、他地域との交流を通して暮らしを立てていたのである。

楮皮(ちょひ)の販売

伊具郡の島田村・伊手村・大内村・丸森村・大蔵村・川張村・耕野村・館山村などでは、桑のほかに楮(こうぞ)の栽培もさかんであった。

それらは丸森楮とよばれ、白皮が厚く、多くの紙を漉くことができた。

楮皮は自家用として消費されたり、楮市で地元の紙漉人に売られたりするだけでなく、阿武隈川を玉崎河岸まで船積みされ、そこから仙台城下に近い紙の特産地の名取郡柳生(やなぎう)村に駄送された。

また、亘理郡北半の山間地でも楮が植えられ、やはり柳生村に駄送された。

このように、楮は紙漉人のいない村々でも貴重な換金作物となっていたのである。

刈田郡の製紙業

刈田郡の白石周辺から南方の山間地の人々にとっても、紙の生産は重要な生業の一つであった。

蔵王山麓の火山灰質の土壌が楮の植栽に特に適しており、湧水や気象条件なども良好であった。

優良な原料である虎斑(とらふ)とよばれたカジノキも西日本から導入された。

安永『風土記』によれば、刈田郡の長袋(ながぶくろ)村・蔵本村・森合村・中目(なかのめ)村・小原村・大町村・三沢村・斎川(さいかわ)村・平(たいら)村などで製紙業がさかんであった。

また、寛政十(一七九八)年の『封内土産考』には、深谷村や五賀村も紙の特産地としてあげられている。

農閑期の楮市と紙市は各地に立つとか、白石城下では二と七の日が市日であった。

白石の楮市では、藩や白石城主片倉氏の御用を勤める紙漉人に優先権があり、一般の紙漉人よりも先に虎斑などの優良な原料を買った。

また、紙市では白石の紙問屋が午前中に仕入れ、近郷や仙台から訪れた紙商人は午後に回されたという。

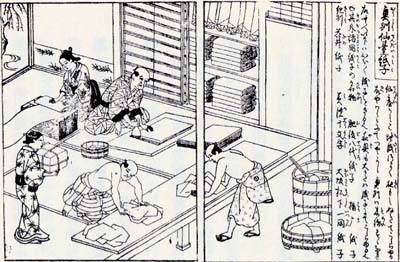

紙子

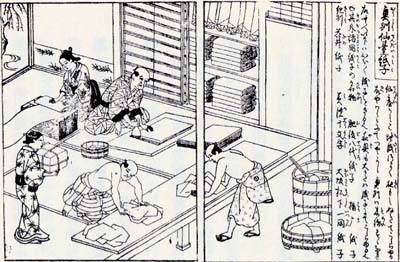

白石方面の特産物に紙子があった。紙子とは、紙を貼り合わせて仕立てた衣服のことである。

紙子が盛んに生産されていたのは刈田郡蔵本村であり、森合村では羽二重(はぶたえ)紙子という高級紙子が生産されていた。

このほか白石城下も紙子の特産地であった。

これらの紙子は、仙台の紙子問屋によって江戸や上方へも出荷された。

紙子は防寒着として民間に広く普及し、松尾芭蕉も『奥の細道』に「紙子一衣(いちえ)は夜の防ぎ」と書いて、旅立ちの時に持参している。

井原西鶴の『好色盛衰記』(貞享五〈一六八八〉年刊)には「白石の紙子」とあり、『和漢三才図会』(正徳三(一七一三)年序)にも「紙衣(かみこ)は奥州の白石、駿州の安部川、紀州の華井(けい)、摂州の大坂」などから出荷されているとある。

白石の紙布

白石城下は紙子ばかりでなく、紙布の特産地としても有名であった。

『毛吹草』(正保二〈一六四五〉年刊)には「紙布、奉書ヲヨリテ、ヲリタル物也」とある。

これは白石紙布のことで、奉書とは上質紙であった奉書紙のことである。

『毛吹草』が出版されたころの白石紙布が、経糸・緯糸ともに紙のより糸を用いたものか、経に生糸、緯に紙糸を用いたものかは判明しない。いつのころからか片倉氏の薄禄の家中の手内職として、藍染めの生糸と紙糸を用いた後者の高級紙布が盛んに織られるようになった。

それは軽くて柔らかで、吸水性も良く、張りがあり、絹織物よりも耐久性があって、ことに夏場の衣服地として広く賞用された。 |

図59 奥州仙台紙子(『日本山海名物図絵』より)

|

文政十二(一八二九)年の『角力見立(すもうみたて)・仙台領高名競』では、白石紙布加「古今とも天下に名高きもの」の一つに数えられている。

紙糸の原料となる紙布紙は、近在の長袋村などの紙漉人が供給した。

紙布の生産は、白石の有力商人に依頼されて片倉家中が行った。

その生産工程は細分化され、紙裁ちや紙もみ、よりかけなどは専門の腕をもった家中が行った。

糸うみや機織(はたお)りには多くの家中がかかわり、特に家内の女性たちがこれらの作業に従事した。

どの工程も手内職であったが、よりかけの途中で行う染色は、白石城下の職人の染師が担当した。

通常の紙布のほかに、経糸にも紙糸を用いたり、経糸・緯糸ともに生糸を用いて緯糸の間に太い紙糸を打ち込んだものもあった。

最後の工程は布さらしと仕上げで、こうしてでき上った紙布の多くが、白石と仙台の商人の手をへて江戸や上方へ出荷されたのである(紺野愛子「藩政時代の宮城県白石の紙布織」)。

刈田郡や伊具郡の山間地は紙の特産地であったが、信達地方との交流を通して生糸の特産地としても成長していった。

地域住民は、こうした地域産業の発展を条件にして、紙糸と生糸を組合わせた特産物を育てていったのである。

仙北の本吉郡の入谷(いりや)・志津川(しづがわ)方面で仙南糸よりも上質の生糸が生産されはじめると、紙布の経糸にはこの金華山印を使用するようになった。

紙糸だけを用いた仕事着としての紙布や経糸に綿糸を用いたものは全国の製紙業地帯にみられたが、生糸との混織はこの地域独自のものであった。

白石の温鯒

素麺(そうめん)の中には、植物油を使ってこね、細くして乾燥させたもののほか、油を使わずに作ったものもある。

『本朝食繿』(元禄十〈一六九七〉年刊)によると、当時は油を使わない素麺が上品とされていたようである。

大和国がその特産地で、平素麺とよばれていた(『和漢三才図会』)。

油を使わずにうどんよりも細くするのであるから、様々な技術的な困難がともなった。

温麺(うーめん)とは、この油を使わずに作った白石産の素麺のことである。

元禄年間(一六八八~一七〇四)に白石城下の酒造家であった大畑屋鈴木浅右衛門が旅の僧侶から製法を学んで作ったのが最初で、彼は上方へも出かけて改良に努めたという(片倉信光「銘産白石温麺」)。

浅右衛門は改名して味右衛門(みえもん)を名乗り、宝永五(一七〇八)年には酒造株を刈田郡湯原村の善太郎に譲って温麺づくりに専念した。

ちなみに、油を使った素麺は仙台藩領でも早くからつくられており、伊達政宗は元和六(一六二〇)年七月十日に領内産の素麺を将軍徳川秀忠に贈っている。

大畑屋鈴木昧右衛門、通称大味(だいみ)が作った温麺は「御膳温麺」として白石城主片倉氏の食膳にのぼるだけでなく、広く献上品・贈答品として利用された。

また、温麺を民間向けの商品としてつくる人々も増え、白石城下や近在の重要な生業となっていった。

紙布の生産が片倉家中の手内職であったのに対し、温麺の生産は商家や農家の副業的手工業であったが、紙布の場合と同様に多くの女性たちがこれに従事した。

仕上げの際には長さ二寸八分に裁断し、一尺一寸の「御膳温麺」と区別したという(『白石市史』2)。

こうして民間では、丈が短いという特色をもった温麺が賞味されるようになったのである。

温麺の生産条件

白石方面の気象条件は紙ばかりでなく、麺の生産にも適していた。

というのは、「ほまち風」とよばれた冬場の蔵王おろしによって空気が非常に乾燥したからである。

十一月から三月までの五ヵ月間に天日乾燥によってつくられた寒製温麺は、きわめて品質がよかったという。

また、日本の各地ではもっぱら夏場に素麺がつくられ、素麺は盆を中心とした夏の風物詩、冬はうどんといった食習慣が都市部に定着した時代であったから、寒製温麺の出現は画期的なことであった。

おそらく冬場にも口にできる上品な素麺という特色が、温麺の商品価値を高める大きな要因となったに違いない。

温麺の原料は、小麦粉・塩・水である。

当初は小麦を人力で挽いて粉にしていたが、温麺に対する需要が増大すると、水車がいくつもつくられ、粉屋が挽くようになった。

白石方面には豊かな流水があり、白石城下を中心に多くの水車小屋が設けられ、江戸時代後期には一〇〇ヵ所以上を数えたという。

また、塩は亘理郡や相馬方面の塩田から運び、水は井戸水を使った。

温麺は白石城下の本町の問屋商人生酒屋(いきざかや)甚之助らによって集荷され、領内はもとより、奥州街道を通って伊達郡へ、あるいは白石から七ヶ宿街道の下戸沢宿を経由して米沢へ、さらに相馬へも売りに出された。

好都合なことに、温麺は丈が短かったので、駄馬による輸送中の破損を少なく抑えることができた。

このように地域民衆は、冬場の蔵王おろしや豊かな流水、近くの塩田といったその土地の地理的・風土的条件を活用して、上品な素麺を温麺と名づけて生産し、各地に出荷したのである。

こうして大切に育てられた温麺は、葛粉(くずこ)や和紙と共に「白石の三白(さんぱく)」と称される特産物となった。

近代以降は機械による増産がはかられ、機械製温麺が広く市場に出回ることになった。

5 奥羽山脈を越えて top

七ヶ宿街道

七ヶ宿街道とは、刈田郡の西南山間地を通って、羽州(うしゅう)の米沢・上山(かみのやま)・山形方面と奥州の信達(しんだつ)地方とを結ぶ街道のことで、羽州街道の一部をなす。

その沿道には、羽州に隣接する湯原から峠田・滑津・関・渡瀬・下戸沢・上戸沢までの七つの宿場町があった。

上戸沢宿から小坂峠を越えれば隣領の伊達郡で、しばらく行けば奥州街道に出る。

七ヶ宿街道に連結する領内の街道には、鉢森峠を越えて白石と下戸沢宿とを結ぶものや横川を経由して白石と関宿とを結ぶ川原子道があった。

これらは仙台藩領内と米沢との交流を可能にする重要な街道であった。

七ヶ宿の生業

七ヶ宿方面は、「積雪(新暦)五月ニ消へ、秋季霜早ク、野猪多クシテ穀物ヲ害シ、農業ニ適セズ」といわれ、桑や楮も成育しにくかったという(『七ヶ宿町史』資料編)。

しかし、湯原村の焼畑では古くから良質な蕎麦(そば)が栽培され、弘化二(一八四五)年閏五月二十四日の紀行日記の記事から、滑津村の人々が養蚕に励んでいたこともわかる。

山菜も豊富で、七ヶ宿方面は干蕨(ほしわらび)の特産地であった。

とはいっても、やはり生業の中で第一にあげるべきは、運輸と旅人の宿泊にかかわる仕事であった。

荷物は宿継と称して、宿場から宿場へ継ぎ送ることを原則としていた。羽州一三大名の参勤交代の時の荷物はもとより、様々な商人荷物が運ばれ、街道には駄賃稼ぎに従事する多くの人々が行き交った。

たとえば嘉永六(一八五三)年六月二十七日、滑津宿の住民の一人は山形の問屋商人から信達地方へ出荷された砂糖を一里八丁ほど離れた次の関宿まで駄送したが、その途中で関宿の五郎助や市助ら生糸を一駄ずつ運ぶ四人とすれ違っている。

彼もまた関宿の問屋場の馬指の指示で、帰り荷として生糸を滑津宿まで運んでいる(『七ヶ宿町史』資料編)。

六月は信達地方から米沢への生糸の出荷時期にあたり、商荷にはこうした季節の香りを感じさせるものが少なくなかった。

牛方と背負子(しよいこ)

七ヶ宿には馬だけでなく、牛もいた。

安永『風土記』によれば、湯原村(湯原宿・峠田宿)には馬一七疋(ひき)と牛五〇疋、滑津村(滑津宿)には馬一五疋と牛五疋、関村(関宿)には馬一五疋と牛二七疋、渡瀬村(渡瀬宿)には馬一八疋と牛八疋、小原村(下戸沢宿・上戸沢宿)には馬一五疋と牛三二疋がいた。

このように七ヶ宿に多くの牛がいたのは、七ヶ宿の人々が城米とよばれた羽州屋代郷の幕領米(年貢米)を信達地方へ運ぶために、牛方という生業を一応容認した上で、利益の少ない城米輸送に彼らを動員する必要があったからである。

城米の継ぎ立てが行われた湯原宿や関宿・下戸沢宿には特に牛が多かった。

一年に牛馬数千駄に及んだ城米は、信達地方からは阿武隈川の水運を利用して亘理郡の荒浜へ、さらに東廻り航路で江戸へ輸送された。

城米ばかりでなく、米沢のヤストコ節などの民謡もこのルートで伝わり、阿武隈川の下流域で歌われた。

借りた牛もしくは自分の牛に荷鞍(にぐら)をつけた牛方や、牛宿の棟梁に雇われた牛方は、こうした城米輸送に従事する一方で、宿々の問屋場への口銭(こうせん)の支払いを条件に、宿継なしの付け通しで商荷を輸送した。

また、駄送ができなくなる冬場は豪雪地帯の関宿以西にソリが登場し、城米ばかりでなく旅人もこれに乗せて運んだ。

背負子(しょいこ)の活動の場も増え、やはり口銭の支払いを条件に商荷を付け通しで運んだ。

このように、宿々の問屋場の関与なしに直接荷主と輸送契約を結んだ牛方棟梁や背負子には、宿場助成を目的とした口銭の支払いが義務づけられていた。

そうした制度は十八世紀前半に成立したようで、寛保元(一七四一)年頃の口銭は一里一駄につき一〇文、背負子の場合はその半額であった。

もっとも、牛方が運んだ商荷として確認できるのは樽詰めの酒や羽州向けの塩だけである。

ほかにもあったかもしれないが、商荷の種類は宿継によって駄送する人々の不利益にならないよう限定されていたと思われる。

これに対して背負子が運んだ商荷の種類は、少なくとも冬場は無制限であった。

七ヶ宿の宿泊業

往来する旅人は茶屋や煮売屋て休み、夜は旅籠屋や木賃宿に泊まった。

幕末期の関宿には一〇数軒の宿屋があったようで、これらのうち食事など客の一切の面倒をみたのが旅籠屋で、木賃宿では客が宿の主人から薪や米などを買って自炊するのが原則であった。

宿泊人数は上戸沢宿の検斷・宿問屋・旅籠屋を兼ねた木村家の場合、元治元(一八六四)年には二二四八人、慶応元(一八六五)年には二五九三人にのぼった。

出羽三山(羽黒山・月山・湯殿山)への参詣客が多く、木村家は常陸国や下野国の村々の代参講の定宿となっていた。

宿屋の中には、広域的に活動する商人の定宿となっているものもあり、上戸沢宿の鈴木家、下戸沢宿の相模屋、渡瀬宿の三升屋、関宿の最上屋、滑津宿の菊地屋、峠田宿の最上屋、湯原宿の森屋などは、文久元(一八六四)年に養蚕講を結成した信達地方と伊具郡の蚕種製造家の常宿であった。

このように、宿屋は固定客を確保するため積極的に定宿を引受けたが、商人にとっても、定宿は旅先と国許との書状による連絡などに好都合で、利便性が高かった(深井甚三『江戸の宿』)。

また、上戸沢宿の木村家や渡瀬宿の三升屋、関宿の米沢屋、滑津宿の安藤家、峠田宿の越後屋、湯原宿の福島屋などの旅籠屋は、浪花講と記された看板を掲げ、安心して宿泊できる優良店であることを宣伝していた(高倉淳『仙台藩道中物語』)。

これらの旅箔屋は、文化十三(一八一六)年に設立され天保十二(一八四一)年に改名された全国ネットの浪花講への加盟店であった。

ちなみに、当時の法律によれば、旅人が病気になったら宿場の責任で医者を呼び、看病しなければならず、病人を郷里へ帰すときは宿継で送り、死亡したときは埋葬しなければならなかった。

これらの費用は各宿場で負担したが、それはいわば全国ネットの社会保障制度であった。

様々な交流

七ヶ宿の町家では、羽州の町家に広くみられた「通り土間」形式(表の入口から裏口まで土間が通り抜けになった形式)が採用されていた。

宮城県における古民家調査によれば、他地域の宿場の町家で「通り土間」を使用している例はきわめて少なく、町家全体が「通り土間」で統一されているところは全くないという(『宮城の古民家』)。

これは生活文化における七ヶ宿と羽州方面の共通した側面で、両地域間の交流の証である。

また、七ヶ宿では産着(うぶぎ)のことを「ミミコ」とよんでいたが、米沢方面も同様であった。

貞享四(一六八七)年には、それまで内々に行われていた領外の者との縁組が解禁されており(『公儀御触并御国制禁』)、こうした養育関係の方言の共通性は広域的な姻戚関係の存在を示唆している。

もちろん信達地方の人々との縁組も少なくなかったようで、たとえば嘉永六(一八五三)年の史料によれば、滑津宿で旅籠屋を営んでいた亀士郎は伊達郡茂庭村の出身であり、婿養子として迎えられた人物であった(『七ヶ宿町史』資料編)。

なお、七ヶ宿では宿泊客のための暖房用としての炭の需要が大きく、自由に利用できた「村渡世山」では炭焼きが盛んに行われていた。

また、羽州へも多くの炭が売りに出された。七ヶ宿には、このほかソリをはじめとする運搬用具の製作やわらじづくりなど、運輸と旅人に関係する仕事が少なくなかった。

横川の木地師(きじし)

刈田郡の山岳地帯には木地師集落もあった。

木地師たちは、伐採した木材を二人挽きのロクロによって椀や盆・鉢などに加工し販売することを生業としていた。

彼らは村の中心集落や町場から離れた山中に住んでいたが、村の住民であったことには変りなく、戸籍に登録され、村肝入や町検断の管理下にあった。

しかし、藩の山林行政が原因で、生活と生産の場の変更を余儀なくされることが少なくなかった。

たとえば、刈田郡湯原村の木地師たちが貞享二(一六八五)年から同村の稲子(いなご)後沢に集住するようになったり、元文二(一七三七)年に同郡関村の横川へ移住し、関村の住民となったりしたのも、藩用の木材を確保しようとする林政に原因があった。

このようにして彼らの生活基盤はたびたび脅かされたのであるが、横川へ移住した木地師たちが、ロクロの技術を創始したと伝える惟喬(これたか)親王の綸旨(りんじ)や巻物など、山々での活動の自由を保障する偽文書(ぎもんじょ)を必要としたのは、こうした強制移住を回避するためではなかったか。

横川では、関村の宿場町と白石を結ぶ川原子(かわらご)道に沿って木地師集落が形成された。

そこには漆(うるし)を木地に塗る塗屋もおり、彼らの作った木地や漆器が運搬の賃稼ぎに従事する背負子によって白石や仙台、秋保温泉、奥羽山脈を越えて米沢や山形へ出荷された。

その中には白石の温麺を生産するための練り鉢も含まれていた。

彼らは農業にも従事し、わずかではあるが開墾に努め、関村が大身給人石川氏の支配地であった関係で、その家中に取立てられた。

弥治郎集落の木地師

刈田郡八宮(やつみや)村の弥治郎(やじろう)集落が木地師集落として知られるようになったのは、湯原村の稲子後沢にいた木地師たちのうちの数人が、元文二(一七三七)年より少し前にここへ移住してからのことであったと思われる。

弥治郎集落に住んでいた木地師は、寛延年間(一七四八~五一)には三人だったようである。

この集落の近くに鎌崎温泉があったので、彼らは温泉宿の主人に売る多くの木地をつくり、のちにはこけしなどの木地玩具も作り始めた。

源泉を管理した湯守だけでなく、どの木賃宿の主人も薪や米のほかに木地や漆器を湯治(とうじ)客に売ったようで、温泉宿は木地師の得意先となっていた。

新地の木地師

元禄十四(一七〇一)年の刈田郡宮村と曲竹(まがたけ)村の境争論に関する史料には、「新地と申す所に木地挽八人年久しくまかりあり、寛永年中の竿答え本地五百文(五石)余り」とある(『蔵王町史』)。

宮村の新地にいわゆる寛永の総検地で名請人(なうけにん)となった木地師がいたことがわかる。

彼らの子孫は寛保三(一七四三)年に白石城主片倉氏の足軽として召し抱えられており、寛延二(一七四九)年の『刈田一郡諸役帳』には佐藤姓一二人が書上げられている。

もちろん木地師としての仕事も続け、木地を近くの遠刈田(とおがった)温泉と青根温泉の宿屋に売るだけでなく、背負子に頼んで白石や柴田郡の村田、秋保温泉、さらに奥羽山脈を越えて山形方面へも出荷した。

弥治郎集落の木地師たちと同様に、江戸時代後期になると湯治客の土産物として、こけしなどの木地玩具もつくりはじめた。

木地師仲間の間では、こけしのような竪木地の玩具は、横木地を挽いた木地師のつくるものではなく、技術の幼稚な者のつくる余技産物としてさげすまれていた(杉本寿『木地師と木形師』)。

横川の木地師たちは職人としてのプライドを持ちつづけ、こけしをつくることはなかった。

しかし、温泉に近接した弥治郎集落や新地の木地師たちはこけしをつくりつづけ、仙台城下で売られていた「仙台おぼこ」という人形の形状からも学んで、関東以西にはない特産物として育てていった。

そして近代以降、こけしづくりを大きな収入源とし、「弥治郎こけし」「遠刈田こけし」と称される芸術性の高いものに仕上げていったのである。

陸前南部の温泉

奥羽山脈に沿って点在する刈田郡の鎌崎温泉や遠刈田温泉・小原温泉、柴田郡の青根温泉、名取郡の秋保温泉と作並温泉などは、どれも戦国時代以前にさかのぼる起源をもった湯治場(とうじば)と伝えられ、秋保温泉の場合は十七世紀半ばにおける「町人・御百姓」の入浴の事実を確認できる(『仙台市史』資料編4)。

温泉療法は医療方法の一つとして重視されていたので、医師に勧められて湯治場を訪れる人々が多くいた。

たとえば、仙台藩主に召し抱えられていた織物師勘右衛門は、左足のしびれを訴え、医師の指示に従って寛延四(一七五一)年九月に仙台から鎌崎温泉を訪れている。

四六歳の時で、たえまなく両足を踏み立てる高機(たかばた)を使って長年織りつづけたことに原因があったようである。

また、彼は青根温泉へも出かけている。

勘右衛門の弟子の左助も手足の自由がきかなくなり、医師に指示されて延享元(一七四四)年六月に鎌崎温泉を訪れている。

彼の湯治期間は一ヵ月以上にも及んだ(『小松家御用留』)。

もちろん、遊山目的で出かける人々も少なくなかった。

『嚢塵(のうじん)埃捨録』(文化八〈一八一四年序)によれば、遠刈田温泉での十月八日の祭礼のときは毎年多くの人々が集まり、特に七日の夜は大賑わいであったという。

江戸時代後期には湯治も娯楽性を強めていたのである。

宿泊客の人数

秋保温泉の五軒の宿屋の場合、宿泊客の人数は享和元(一八〇一)年には、五軒で一四九八人、七四八八泊であった。

一泊ないし二泊の客は全体の三分の一の人数で、三分の二は三泊以上だったようである。

一、二泊の客は五〇〇人程度、残り一〇〇〇人は平均して一週間ほどの逗留であったといってよい。

客は農時に少なく、季節によって増減があったが、平均すれば毎日一軒あたり五人近くの客の世話をしていたことになろう。

こうした宿泊客の人数は、その後増加する傾向にあった。

温泉宿

街道筋の宿場町以外では、旅籠屋の経営が禁止されていたので、温泉宿は木賃宿と決まっていた。

前述したように、木賃宿では原則として、客が宿の主人から薪や米・野菜・油などを買って自炊した。

通常、鍋・釜・膳・椀・皿・土瓶・茶碗・酒道具などは借用したが、椀や皿などの木地は買って使うこともあった。

しかし、一、二泊の遊山客の場合は、主人から飯や汁などを用意してもらうことが少なくなかった。

客の部屋は襖などで間仕切りがされ、しかも相部屋となることが多かったが、閑静な別座敷もあった。

なお、温泉宿では多くの木地や漆器を必要としたので、木地師のいなかった秋保温泉では客の増加に対応して、文政十三(一八三〇)年以降、刈田郡の横川や新地、玉造郡の鳴子からばかりでなく、奥州会津からもそれらを仕入れるようになった(『秋保町史』資料編)。

鎌崎温泉の宿屋は、温泉の効能や入浴する際の注意などを記した「養生記」を出版していた。

『奥州鎌崎温泉養生記』の巻末には「鎌崎湯元入口左り角、御宿鈴木屋幸右衛門、寛政八〈一七九六〉辰年冬改版」とある。

『仙台鎌崎温泉養生記』という別の一冊も内容は同じで、巻末には「鎌崎湯元入口右角、最上屋卯兵衛」とあり、「御逗留中御不自由これなき様、別して御世話仕り上げ候、縦え御一人にて御出でなされ候共、御宿仕り上げ候間、御気遣いなく御尋ね御出で下され度く存じ奉り候」とあるから、宣伝用の温泉案内記の一種であったことがわかる(山形敏一「仙台温泉志」)。

このように、宿屋は積極的に客の増加をはかっていたのである。

ちなみに、客の病状が悪化したり、死亡したときは、宿場の場合と同様に村の責任で対応しなければならなかった。

享和二(一八〇二)年四月、秋保温泉の「風呂内ニて気絶」した客に対しては、医師でもある修験者の調合した薬を投与した。

しかし、その甲斐(かい)なく亡くなった(『仙台市史』資料編上)。

水戸藩士小宮山楓軒の『浴陸奥温泉記』という文政十(一八二七)年の紀行日記によれば、仙北の玉造郡の川渡(かわたび)温泉や鳴子温泉でも自炊制度を採用していたが、野菜類は客が町の朝市から買い求めていたようである。

鳴子には売店も多く、中にはひき物やまげ物などの木地や漆器を売る店があって、川渡や赤湯に入浴に来た人々も、土産物は鳴子から買い求めていったという。

6 平場の村方の商品作物 top

藍(あい)の栽培と加工

柴田郡や名取郡の平場の村々はもとより、阿武隈川下流域の亘理郡や伊具郡の平場の村々でも、藍染めの原料である藍が換金作物として栽培されていた。

生糸や和紙の主産地が山間部の村々であったのと対照的である。

『封内土産考』(寛政十〈一七九八〉年)には、柴田郡四日市場村・入間野村・船迫(ふなばさま)村などで生産量が多いとある。

ここは柴田・名取の郡境で、白石川と阿武隈川の合流地点にあたり、この柴田郡槻木(つきのき)宿から名取郡岩沼宿にいたる地域は「近所無比ノ肥良ノ地」(『浴陸奥温泉記』)と評され、紅花も盛んに栽培されていた。

津村淙庵は『阿古屋之松』という紀行日記の天明元(一七八一)年八月二十日の条に、岩沼宿の近辺の様子について、「田面ひろろかにして、いと平らかなる所也。此わたり藍畑多く、あゐの葉をこぎて、筵に取入つゝ日にほす。ミなをうなのわざとする事也。あゐのはをもむ手のあをうそまりで、見るめさへわずらハしげなるを、夫(それ)はいかにして清むるぞと問ば、かたばみのはを取てあらひ侍ればおつる也といひつ」と記している。

稲の収穫前の八月ころに、多くの女性たちが刈り取られた藍の茎から葉をしごき落とし、莚に集めて干す作業や、それを混ぜ返してもみ碎く作業に従事していたようである。

藍の作付けは稲とほぼ同時期にはじめられた。

もちろん、畑では麦・豆・野菜のたぐいや紅花などの多様な作物が栽培されており、藍畑は平均して各戸一反ほどで、多角的農業経営の一環をなしていた。

農民たちは細かく碎いた藍の葉を藍商人に売った。これを発酵させ、藍玉に加工するのは藍師の仕事であった。

たとえば、正徳二(一七一二)年十二月に柴田郡槻木宿の仙蔵は、藍商人の長五郎が二三人の農民たちから買い集めた藍(多くは粉状にしたもので、品質によって値段に違いがある)を預かり、蔵で仕込みをはじめている(『蔵王町史』資料編2)。

数ヵ月間貯蔵し、水を加えて発酵させたから、藍玉をつくる作業は翌年の春になった。

こうしてでき上がった藍玉を長五郎が受取り、仙台の染師町や南染師町などの染師に売ったのであろう。

また、享保二十一(一七三六)年九月~十一月には、九人の米沢商人が柴田郡の大河原方面から藍を買入れている(『七ヶ宿町史』資料編)。

この場合は、米沢の藍師が藍の発酵と藍玉への加工の作業を行ったのである。

藍玉の流通

陸前南部における藍玉の生産高や染師の消費高、他領への移出高などの見積りを記した天保十三(一八四二)年の史料によれば、陸前南部の染師の消費高は五〇万玉、他領への移出高は七万六八〇〇玉で、移出高は三二%になる(『柴田町史』史料編2)。

領内の主要な消費地は仙台のほか、紙布の特産地の刈田郡白石や縞紬の特産地の伊具郡金山などであろう。

安永『風土記』によれば、金山の隣村の大内村では村の特産物として紺屋灰を生産しており、様々な地域産業が有機的に関連しあいながら発展していったことがわかる。

領外への移出高については、隣領の伊達郡へ五万二一〇〇玉と最も多く、羽州最上と相馬藩領へ一万二八〇〇玉、南部藩領へも一万二八〇〇玉と見積られている。

名取郡下野郷村の安久津家や南長谷村玉崎の渡辺家などの商人は、藍玉を仙台や信達地方へ出荷した。

蚕糸業と絹織物業の発展した信達地方へ阿武隈川の玉崎河岸から出荷された藍玉は、文化四(一八〇七)年と万延元(一八六〇)年のどちらの年も、玉崎河岸での積立て荷物の総量(一四〇〇駄余)のほぼ半ばを占め、最も多かった(桜井仲孝「阿武隈川の舟運について」)。

最上へは笹谷峠を越えて駄送され、相馬へも駄送であった。

南部藩領へは阿武隈川水運によって荒浜へ、さらに石巻を経由して海船で各地の港へ運ばれた。

こうした領外移出は早くからみられ、すでに刈田郡曲竹(まがたけ)村の我妻(あがつま)家の源三郎は、元禄三(一六九〇)年に藍を南部藩領へ出荷している(我妻家文書)。

なお、米沢紬で有名な米沢へも十八世紀前半生では盛んに移出されていた。

しかし、米沢藩は仙台藩から老農大友次助を安永二(一七七三)年に招いて藍の栽培をはじめ、仙台藩領への藍の依存体制からの脱却をはかっている(佐々木常人「仙台藩におけ亜監」)。

天保十三(一八四二)年の史料の移出先に米沢がないのはそのためであろう。

このように、柴田郡や名取郡などの平場の村々における藍の栽培と加工は、白石川と阿武隈川の氾濫原の肥沃な土壌、仙台という大消費地の存在、陸前南部の蚕糸業や白石と金山における織物業の発展、信達地方の蚕糸業や絹織物業の発展、羽州や遠く南部藩領へも通じる街道や阿武隈川水運の存在などの地理的・経済的条件を基盤とするものであった。

地域民衆はこうした条件を活用して藍の生産を伸ばし、暮らしを支えていたのである。

紅花の栽培

彼らは紅花の生産にも積極的に挑んでいる。

紅花は染料や化粧紅の原料として京都へ移出された。陸前南部では白石川周辺に広がる柴田郡の氾濫原を中心に、阿武隈川の下流域や刈田郡円田(えんだ)村・曲竹村などの平場の村々、さらに笹谷街道沿いの柴田郡川崎方面の山間地で栽培されており、藍よりも栽培地域は広かったようである。

やはり肥沃な土壌、それに奥羽山脈を越えて羽州へ通じる笹谷街道と奥州街道などの陸路の存在が、多角的農業経営の一環をなす紅花栽培を盛んにした地理的条件であった。

紅花の種は冬至のころから約一ヵ月半ほど水に浸し、干して乾かしてから春の彼岸の頃に畑に蒔いた。

朝露に濡れた花を早朝に摘んだり、生花(きばな)や干花(ほしばな)に加工したりする作業は、五月末~七月初旬に行われた。

ちなみに、『浴陸奥温泉記』の文政十(一八二七)年六月七日の条に、刈田郡の白石周辺から中目にいたる山間地では「養蚕アリ、既ニ繭ヲ成セリ」とあった。

平場の人々が花摘みを開始したこの時期、刈田郡南方の山間地の人々は糸取りをはじめたのである。

高額の現金収入

紅花商人から前金を受取って行われた紅花栽培は、貴重な現金収入の手段で、かなりの額となったという。

しかし、紅花は年によって収穫量の変動が激しく、前金が高額であっただけに危険をともなった。

『高野家記録』によれば、給人高野氏の家中も紅花商人から前金を受取り、奉公人前という手作り地で紅花を栽培していた。

家中にとっても貴重な現金収入の手段となっていたのであるが、高野氏は宝暦飢饉の経験をふまえ、出来、不出来の激しい紅花よりも、食料となる麦や大豆の栽培を重視するようたしなめている(宝暦六〈一七五六〉年五月五日の条)。

紅花の流通

刈田郡曲竹村の我妻家の源三郎は、元禄年間(一六八八~一七〇四)に紅花取引のため京都へ赴いたことがあるというが、具体的にはわからない。

しかし正徳年間(一七一一~一六)の史料から、彼が地元産や羽州最上産の紅花を自己資金で買付け、京都へ送っていたことや、その際、羽州の大石田河岸(おおいしだかし)から最上川の川舟を利用して酒田へ、ついで海船によって敦賀(つるが)へ、さらに琵琶湖(びわこ)を経由して京都へ送り、あるいは陸路、江戸を経由して京都へ送っていたこと、紅花の販売を引受けた京都の若山勘右衛門と松任屋徳兵衛の二人の荷受問屋が、京都へ派遣された源三郎の手代(てだい)安兵衛と相談しながら売っていたことなどがわかる(我妻家文書)。

さらに源三郎は地元産や最上産の青苧(あおそ、麻)の買付けと上方での販売も行い、上方や江戸の問屋から太物や木綿、古手(古着)などを仕入れ、これを地元の人々に売っていた。

宝永三(一七〇六)年と同四年の史料から、源三郎のほかにも柴田郡村田の大沼屋十右衛門や山田屋清次郎らの紅花商人を確認できる。

山田屋清次郎は、宝永三(一七〇六)年九月に曲竹村の源三郎のもとにあった紅花一五駄を六〇〇両余りで買入れ京都へ送ったが、相場が引き合わず、長期にわたって販売を手控えている。

彼も紅花を自己荷として京都へ送り、相場の高い時に売ろうとしていたのである。

仙南紅花の高い評価

十八世紀半ば以降は、京都商人から渡された前金で紅花を集荷し、京都へ出荷する買次問屋や買宿の活動が盛んになっていった。

それは京都商人の中に、品質のよい仙南紅花を積極的に入荷しようとする人々が増えたからである。

『奥羽観蹟聞老志(もんろうし)』(享保四〈一七一九〉年序)では最上紅花が良質とされ、高く評価されていた。

しかし、江戸時代後期になると仙南紅花は全国のどの地域で生産された紅花よりも高い評価を獲得し、最高の値をつけるようになった。

年によって収穫量に変動があり危険をともなうものではあったが、陸前南部の人々は高額の現金収入を期待できる紅花栽培にも携わり、最も良質な紅花を供給し続けることで、それを原料とする日本の様々な産業を支えていたのである。

生活文化面での交流

紅花取引との関係で、羽州から柴田郡に伝えられたと推定される生活文化もあった。

たとえば、村田の白鳥神社に奉納された絵馬の中に、村田の紅花商人が天保三(一八三二)年九月に奉納した「波頭に龍」がある。

それは漆喰(しっくい)で立体的に描かれ、その上に彩色が施されたものである。

こうした漆喰鏝絵(こてえ)は左官の技術を応用したもので、幕末から明治初期に活躍した伊豆長八の鏝絵が有名であるが、長八と類似した技術が大石田でも発達した。

この絵馬は、紅花取引によって関係を深めた大石田の職人に依頼してつくられた可能性が高いという(『村田の歴史的町並み』)。

また、陸前南部の古民家の一般的な間取りは、田の字型・広間型を問わず、向かって左側(右側)の二室のうち後方に納戸(なんど)、手前に座敷を配置するもので、座敷を続き間にする場合は、手前の二室をそれに充てるのが通例であった。

これに対して、村田の大沼正七家の一八九〇(明治二十三)年以前の母屋にあっては、左側の二室が続き間で、後方が床の間などの座敷飾りのある正座敷だったようである。こうした間取りは山形方面に広くみられる形式で、紅花取引を通して羽州から導入されたのではないかと推定されている(加藤正一郎「企大沼家の主屋と屋敷の空間構成」)。

雛人形も村田にもたらされた。紅花の流通ルートは京文化を運び、旧家では現在も男雛と女雛を飾る位置を京都と同じにしているという(『村田雛物語』)。

それは江戸時代における京都との関係の深さをよく示している。

これらの事例によっても、奥羽山脈を越える街道が様々な生活文化を運び、人々の生活を多様で豊かなものにしていったことが推察されよう。

四 東北連合の夢 top

1 北の公論と南の専横

戊辰戦争

東北の近代の幕開けは平坦なものではなかった。

明治維新、東北は奥羽越列藩同盟を結び、迫りくる薩摩・長州を中心とする政府軍と敵対した。

そして敗戦。「勝てば官軍、負ければ賊軍」。

賊軍の汚名を背負い、東北は近代の歩みを踏出さなければならなかった。

東北諸藩は、なぜ同盟し官軍に抗しようとしたのか。

その理由と抵抗の論理は何か。そして、同盟がめざしたものとは何だったのか。

慶応四(一八六八)年戊辰(ぽしん)の年は、鳥羽(とば)・伏見(ふしみ)の戦塵の中で幕をあけた。

幕府・会津(あいづ)・桑名(くわな)の軍を破った薩摩・長州を中心とする政府軍は、錦旗を押し立て官軍と称して、一気に倒幕へとなだれ込む。

正月十七日朝廷は仙台藩に会津藩征討を命ずると共に、ほかの奥羽諸藩に対しても仙台藩への支援を命じた。

新政権樹立をめざす政府軍の行動は迅速であった。

二月三日には天皇親征の詔勅が発せられ、大総督が設置される。

総督に九条道孝、副総督に沢為量(さわためかず)・醍醐忠敬(以上、公卿)、参謀に大山綱良(薩摩)・世良(せら)修蔵(長州)を配した奥羽鎮撫軍は、三月十八日松島湾に到着、仙台に入り藩校養賢堂を本陣とした。 |

図60 奥羽鎮撫総督達書

|

世良は仙台藩の会津藩攻撃の遅延を厳しく糾弾、討会軍の出陣を催促するが、この頃仙台藩をおおっでいたのは、会津藩への同情心と平和的解決をはかりたいという空気であった。

鎮撫軍の仙台進駐によって、会津藩救済の動きはにわかに活発化した。

三月二十五日仙台・米沢両藩代表が会津若松で密会、会津藩に恭順の意を示させ、奥羽鎮撫使に会津藩の謝罪嘆願を周旋(しゅうせん)することを申し合わせた。

一方、四月六日秋田藩に庄内藩征討の命が下った。庄内藩も「朝敵」として鎮撫軍の攻撃対象となったのである。これを契機に、ともに「朝敵」のレッテルを貼られることになった会津・庄内両藩は、四月十日に同盟を結び、仙台・米沢両大藩に働きかけて反薩長連合を形成し、防御から攻守へと転じようとしていた。

四月十一日江戸開城。戦局の舞台は完全に奥羽に移った。

「奥羽皆敵」

閏四月一日米沢・仙台・会津三藩代表は会津藩謝罪案について協議し、①会津若松城の開城、②封土(ほうど)の削減、③鳥羽・伏見戦争の責任者である重臣三名の処罰、の三条件をもって最終的合意に達した。

しかし、それは世良参謀が考えていた、①会津藩主松平容保(かたもり)の斬首、②嗣子(しし)若狭の監禁、③開城、という完全降伏を求める条件とは大きくかけはなれたものであった。

同月四日仙台・米沢両藩の家老は連名で、会津藩から出された降伏謝罪嘆願書を鎮撫総督に取りつぐため至急協議したいので仙台藩白石(白石市)へ参集するよう奥羽諸藩へ呼びかけた。

同月十一日白石での列藩会議に参集した二三藩は、いずれも仙台・米沢両藩の考えに同意。この後一〇藩が加わり、最終的には二三藩が嘆願に同意した。

これを受けて、十二日仙台・米沢両藩主より九条総督に会津藩寛典(かんてん)処分嘆願書が提出された。

嘆願書では、鳥羽・伏見の暴動は会津藩指揮官の不行届きから生じた突発事故であり、会津藩も天聴を驚かし奉ったことを恐縮、すこぶるその非を悔悟しているので寛典の処分を願いたいこと。

また、同時に提出された奥羽各藩家老連署嘆願書では、「王政御一新」の時でもあり、何とか干戈(かんか=戦)を動かさずに解決したいこと、特に春から夏にかけては農事多忙の時期でもあり、戦争となった場合の人民の苦労を考慮し、寛典の御沙汰を下されるよう願っていた。

あわせて、会津藩処分は決して会津藩一国だけの問題ではなく、その影響は奥羽各藩全体におよぶ問題であること、従って会津藩への寛典処分を願う気持ちは各藩の総意であることを伝えていた。

そこには、できることなら干戈を交えず平和的に解決したい、との奥羽の意思が込められていたのである。

しかし、嘆願書は世良参謀の強硬な反対にあい、却下された。松平容保は「天地容れざる罪人であり、御沙汰及ぼされ難し」というのが、その理由であった。

かえって、「早々に会津に討ち入り、成功を奏すべき」ことを命じた。

世良はこの頃、奥羽諸藩の頼りにならないことを見抜き、同僚の参謀大山綱良に宛てた手紙の中で「奥羽皆敵」と断定、総督府へ援軍の派遣を要請しようとしていた。

嘆願書を却下された仙米両藩は、かねての申し合わせどおり、会津・庄内境から撤兵した。

二十日には仙台藩士らが福島の世良参謀の旅宿を襲い、彼を惨殺した。

奥羽諸藩にとって、奥羽鎮撫使を交渉相手とすることは、もはや不可能となった。

残された道は、朝廷(太政官)への直接建白であった。

奥羽越列藩同盟

建白書を提出するためには奥羽の総意・衆論の具体化が必要となる。

そのため奥羽列藩同盟が結成される。

閏四月二十二日白石において同盟盟約書が作られ、二十九日には太政官あての建白書草案が審議された。

仙台藩が起草した草案では、薩長参謀らの残酷横暴な行動をきびしく弾劾し、薩長の兵を「国賊」と決めつけ、「国賊追討」の命を奥羽諸藩に下すよう求めていた。

しかし、これはあまりに過激との理由で、審議の結果、成稿では削除される。

仙台の松ノ井屋敷で建白書および盟約書への調印が行われたのは、五月三日である。

盟約書に調印したのは二五藩。五月六日には北越六藩が加盟し、ここに奥羽越列藩同盟が成立した。 |

図61 松ノ井屋敷の門(仙台)

|

建白書では、まず「王政復古、更始一新」に賛意を表し、ついで会津藩寛典処分を嘆願している。

その論理は、会津藩が三ヵ条をもって降伏の意を示しているにもかかわらず、鎮撫総督がこれを取りついだ奥羽諸藩の意向を拒否し、さらに会津追討を命じたことは驚きと共に失望を禁じえない。

前に長州藩が朝敵として幕府の征討を受け、その後の寛典処分で朝敵の汚名を払拭したのにくらべて、あまりに差がある。

長州の罪状と軽重・大小を比較しても、三ヵ条の降伏条件は不当妄願(もうがん)とはいえないだろう、というものであった。

また、庄内藩征討の不当性についても論じている。

庄内征討の命も突然出されたが、これは全く鎮撫総督の真意ではなく、参謀大山・世良らの宿怨、凶暴の私意から出たものと考える。

何故なら庄内には朝敵とされる理由がなく、征討の命はかえって聖徳をわずらわすことになりかねないからである。

このようにのべ、建白書は、王命をいつわり、己の私欲をほしいままにして掠財・貪色・残忍・狂暴を繰返して、万民を塗炭の苦しみに陥らせようとする両参謀らの更迭を強く求めていた。

奥羽政権

同盟がめざしたものとは何だったのだろうか。

建白書は最後に、「奥羽列藩早すでに王政に服したてまつり、上下挙げて御盛挙の万一を補翼たてまつり、皇国を維持し、天朝をして永く東顧の御憂いあらせられざるようつかまりたく」と述べ、王政復古と新政権への全面的忠誠を表明していた。

これを見ると、同盟は鎮撫総督府と全面対決することを望んでいたのではなく、薩長による政権独占、徳川氏をはじめとする会津・庄内両藩への過酷な処分に反発し、君側の奸(薩摩・長州)を排除することをめざして結成されたものであったことがわかる。

しかし、情勢の急転回と共に、同盟は南の京都政権に対峙する北の奥羽政権的性格を強めていくことになる。

輪王寺宮公現法親王(のちの北白川宮能久親王)の同盟盟主へのかつぎだしもその一つであった。

七月には仙台・米沢両藩主が総督に任命され、参謀には旧幕臣が就任した。白石城中に設置された軍議所(公議府)には列藩代表が詰めかけ、軍略・治民・会計を評議した。

一方、同盟はその正当性を内外に主張し、武器・武具の調達を図るためフランス・アメリカ・ロシア・プロシアなど日本と通商のあった諸外国領事に親書を送ろうとしていた。

そのうち、アメリカ合衆国公使宛親書では、戊辰戦争をアメリカの南北戦争にたとえ、「それ南方は為すところ不仁なり、不義なり。北方は為すところ仁なり、義なり」として「北方」、つまり奥羽越列藩同盟側に正当性のあることを論じている。

政府軍、同盟軍双方とも農民の心をひきつけるため種々画策をめぐらしたが、農民は冷静に両者の戦いの帰趨(きすう)をうかがい、自主的に行動しようとしていた。

内乱によって苦しむのは結局自分たちであることを知ってぃたからである。

幕末の農民一揆の指導者として知られる伊達郡金原田村(現在の福島県保原町)の菅野八郎は、「日本同士軍(いくさ)を専一(せんいつ)にしたもう事、暗愚蒙昧(あんぐもうまい)と言うべし」、「早々各(おのおの)改心し同士軍(いくさ)を止(や)めて、万民の苦しみを救いたまえかし」(『八老独年代記』)と述べ、「実に御一新の義を思し召したまわば、天下大しゃ(赦)にでも仰せ出され、貢(みつぎ)を免(ゆる)され、あまねく天下御仁徳を布(し)き貫(つらぬ)き、万民の心を得たもう」ことが必要であると主張していた。

戊辰の内乱は「幕藩制国家にかわる新しい統一国家のあり方をめぐって、相異なる構想を持った政治勢力が激突した戦争であった」(佐々木克『戊辰戦争』)ともいえるが、逼迫(ひっぱく)した政治情勢と目まぐるしく推移する戦局の中で、短期間に同盟への結集をはからざるを得なかった東北諸藩は、みずからの政権構想を具体的な形で提示することができずに敗北していく。

2 東北自由党の構想 top

自由民権運動

戊辰戦争で敗れた東北を待っていたのは、「白河以北 一山百文」に見られる蔑視(べっし)と差別であった。

後進・野蛮・未開といったイメージが形づくられ、政治的にも経済的にも東北は西南の支配の下に呻吟(しんぎん)せざるをえなかった。

自由民権運動の中で東北の民権家たちは、うちひしがれた東北人の心を奮い立たせ、民権運動の先駆となって自主・独立の精神を発揮し、戊辰の遅れを取戻すことをめざす。

程度の差こそあれ、西南人に対する対抗意識は東北の民権家に共通していた。

たとえば、東北の自由民権運動の口火を切った福島県三春(みはる)町出身の河野広中(こうのひろなか)は、一八七八(明治十一)年末仙台で開かれた東北有志会の席で、次のように演説している。

「東北人は、往昔自治の民として、自主独立の精神に富んでいたが、漸次卑屈の俗と為り、今や士気萎靡(いび)して振るわず、いわゆる一山百文を以て蔑視せらる。

(略)今日、発憤興起して自由民権運動の先駆となるにあらざれば、永く西南の支配下に立たねばならぬ」(『河野磐州伝』)と。

また、一八八〇(明治十三)年二月仙台に結成された民権結社「進取社」も、その規則の緒言の中で「広く有志の者を結合し、地方の権力を培養して西南天の下流に居らず、独立不羈(ふき)よく自治の精神を発揮して進んで人民天賦の福利を取り、以て国家の元気を振作するは、この社の務(つと)むるどころなり」と、独立自治の大切さを呼びかけていた。

河野と共に、のちに自由党の幹部として献身的活躍をした盛岡の鈴木舎定(しゃてい)も、自由党が結成されようとしていた一八八一年十月十一日、郷里の父と叔父にあて東京から次のような手紙を出している。

私はぜひとも別に奥羽を固め、奥羽徒を募り、幕開きの舞台(国会開設)には、福沢(諭吉)或いは板垣(退助)或いは大隈(重信)或いは薩長等同様の力を有し、彼等の下に属することを欲せず。

畢竟、彼等は勢力を得んとするゆえ、頻りに吾々の如きものへも交際を求め、味方に引き込まんとする心底なり。

奥羽の人にして彼等を味方に引き込まんとする程のものなきは、これまた残念なる次第なり。 |

ここには自由民権運勣の中においてさえ見られる西南中心の地域エゴイズムを拒否し、東北の団結を図って、自主独立の道を歩もうとする決意がみなぎっている。

東北の民権家たちが、東北有志会を皮切りに、一八八〇年二月の東北連合会、そして翌八一年三月の東北七州目由党の結成へと、常に全国に先駆けて地域的結集を図っていった背景には、戊辰戦争の敗北によって失った東北人の自信を回復し、東北の振興と近代国家の建設に先駆けようという共通の願いがあったのである。

東北連合会

東北の民権家たちの団結の動きは、一八七八年末河野広中の呼びかけで仙台で開催された東北有志会が最初とされている(『河野磐州伝』)。

有志会は翌七九年眷にも仙台で開かれたとされるが、参加した民権家の名前や協議の詳しい内容は不明である。

一八七九年十一月、全国の民権運動の連合組織である愛国社の第三回大会が大阪で開催された。

大会では、国会開設請願書を天皇に奉呈することを決議。これを契機に国会開設請願運動が全国的に展開される。

こうした全国の潮流を受けて、東北の民権家たちも八〇年二月仙台に会合し、東北連合会を組織した。

出席したのは、宮城県から鶴鳴(かくめい)社・時習社・喈々(かいかい)社・本立社(以上、仙台)、福島県から北辰社(相馬)・興風社(平)・石陽社(石川)・三師社(三春)・愛身社(喜多方)、山形から尽性(じんせい)社(酒田)のそれぞれ代表である。

会議は二月十五日から二十日まで行われ、東北連合会約束・東北連合各社交際概則などを決議した。 |

図62 河野広中

|

会議の議長をつとめた河野広中は、毎年東北各地各社の代表が会合して親睦を深め、情報の交換と知識の拡大、そして時勢を論究して共に国事に尽力したい、と会議の趣旨を説明した。

国とは君主がいることをもって国というのではない。

また、人類が大勢集まることをもっていうのでもない。

すなわち国民が思想をもって結合し、一体となって活発に活動し続けることをもって国というのである。 |

連合会約束の前文は、冒頭においてこのようにのべていた。

ここには主権在民思想のもとに、国民が団結して国会開設運動を展開していく必要性が明確に示されていた。

約束によると、連合会は東北地方の各社および一〇名以上の有志からなる団体の委員によって構成され、事務局を仙台におき、毎年一回六月十日から仙台において開催されることになっていた。

連合会の結成によって、これまで以上に東北地方の団結強化が図られることになったのである。

しかし、六月に予定されていた第二回例会は開かれなかった。この年四月五日に公布された「集会条例」のためである。国会開設運動の全国的拡大を恐れた政府は、条例によって運動を規制しようとはかった。

東北連合会約束は集会条例に抵触するおそれがあったため、五月十二日事務局ではその対応を協議するため六月の例会には是非出席するよう各社に連絡したが、仙台に集まっだのは数名にすぎなかった。

東北七州自由党

組織の建て直しが必要だった。

一八八〇年十一月東京で開催された国会期成同盟第二回大会に出席した東北地方の民権家たちは、再団結のための会議をもち、翌年三月に仙台で東北有志会を再開することを申し合わせた。

こうして一八八一年三月仙台において有志会が開かれ、新たに東北七州自由党が結成された。

これは中央に自由党が結成される七ヵ月前のことで、自由党と名を付した全国初の政党だった。

三月四日から十日まで開かれた会議には、福島県から河野広中ら八名、宮城県から若生(わこう)精一郎・村松亀一郎ら一一名、青森県から本多庸一(よういち)ら三名、岩手県から鈴木舎定、秋田県から柴田浅五郎が出席した。

四ヵ条からなる東北七州自由党盟約では、自由の主義をもって社会の改良を図り、人民の最大幸福を実現するよう務めること、また国民の同権と立憲政体の確立をめざすことをうたっていた。 |

図63 鈴木舎定

|

これは前年土佐(高知県)の植木枝盛らによって起草された自由党結成盟約とほぼ同一のものである。

七州自由党の結成にあたっては、有志会内部で路線の対立があったようである。

東北の団結を第一とし、中央とは一線を画す自主独立路線を主張した宮城の民権家たちに対し、河野を中心とする福島の民権家たちは、中央の自由党との連携を重視、その下での地方(東北)部の結成路線を主張した。

宮城の民権家たちがめざしたのは、有志会を発展させて「東北ノ民会ヲ起ス」(東北有志会原案)ことだった。

結局、河野らの路線で収拾されることになったが、独立か連携かの問題はこの後も繰返し論議されていく。

干渉と弾圧

東北七州自由党の第二回大会は八月一日より盛岡で開かれることになっていた。

しかし、期日になっても参集する各県の代表が少なく、急遽場所を仙台に移し、八月十二日から十五日まで進取社社内で開かれた。

出席者は岩手の鈴木舎定・河辺秀美、青森の桜田新、福島の笠原忠節、それに地元宮城の民権家たちだった。

会議では前回の申し合わせにより、国約憲法見込案を審議することになっていた。

これは前年の国会期成同盟第二回大会で、一八八一年十月の次回大会まで全国の各社が憲法見込案を持ちより研究することになったためである。

これを受けて、東北七州自由党でも五名(河野広中・本多庸・鈴木舎定・村松亀一郎・若生精一郎)の起草委員を選び、見込案の起草に取組んでいた。

鈴木・若生の二人は八月十三日まで見込案を清書し会議にかけたが、岩手の河辺秀美から、このような少数の会議で審議することは無意味であるとの意見が出され、憲法見込案の審議は見送られることになった。 |

図64 若生精一郎

|

結局、十月東京で開かれる国会期成同盟大会の前、九月二十日まで各代表が上京し、再審議することになった。

東北地方の期待をになって船出した七州自由党であったが、第二回大会への出席者がこれほど少なかった理由は何だったのだろうか。

原因はいろいろ考えられるが、一つは六月に発覚した秋田事件の影響があると考えられる。

柴田浅五郎ら秋田立志会会員が政府転覆を謀(はか)ったとされるこの事件には、いまだ謎が多いが、この事件を機に警察の取締りが一段と強化され、東北の民権運動が受けた打撃は小さくなかった。

もう一つは、この年行われた明治天皇の東北巡幸である。

七月三十日東京を出発し、東北・北海道を巡るこの巡幸では、八月に福島・宮城・岩手が通過地になっており、これらの県では事前に新聞・雑誌・政社・政党への監視が強化されていた。

県から国へは地元の動向を調査した報告書が提出され、警察の内偵も厳しさを増していた。

八月十二・十三日、鳳輦(ほうれん)が仙台を通過したのは、このような厳戒体制のなかだった。

折しも仙台の進取社では七州自由党会議の真っ最中であり、はたして会議には警察の密偵(みってい)がもぐりこんでいた。

岩手の河辺秀美、その人である。

近年明らかになった事実によると、河辺は岩手県の警部。この時、一時免官となり鈴木舎定と共に会議に出席していたのだった。

帰県後復職している(名須川謚男「東北自由党・岩手の自由民権『憲法見込案』考」)。

会議における前述の河辺の意見は、七州自由党内部の攪乱を意図したものだったと推測される。

もちろん出席した東北の民権家たちは、誰もこの事実を知らなかった。

憲法見込案

河辺の意見で審議延期となった憲法見込案のその後については不明である。

九月に上京した代表によって再審議された形跡はない。

国会期成同盟の憲法見込案研究も、十月十二日の政変(明治十四年の政変)で雲散霧消した。

いったい、東北七州自由党の国約憲法見込案はどのようなものだったのだろう。

そこには、東北の民権家たちの描く国家像がもりこまれていたはずである。

鈴木と若生によって清書された見込案は、東京での再審議のため、八月の大会終了後仙台の事務局より各地の代表に送られたとされるが、まだどこからも見つかっていない。

ただ、仙台の進取社が独自に起草しようとしていた憲法見込案の骨子が明らかとなっている。

進取社は国会期成同盟には加盟していなかったが、七州自由党のメンバーであり、国会の仕組みや憲法の研究は同社設立の目的のひとつであった。

このため三月に大会議を開いて社員の中から五名の憲法編集委員を選び、見込案の起草に取組んでいた。

七月にはほぼ内容が固まり、八月に社内で大会を開き見込案を審議することになっていた。

さて、その内容であるが、骨子によると、

①皇帝は不保任とし、大臣宰相をしてその責に任ぜしめる、

②一局議院(一院制国会)とする、

③議院には立法権を与え、また宰相の罪を論告する権(弾劾権)を与える(議院中に常置委員の如きものを設置し、大臣の罪の有無を審理させる)、

④無限選挙法を採用して、人民同等の権利をみとめる、というものである。

一院制の国会に立法権と弾劾権を与え、無限選挙法を採用している点など、全体として人民の権利に重点をおいた憲法構想だったことがわかる。

注目されるのは無限選挙法のことで、これは財産や納税額による制限をもうけない選挙法、つまり普通選挙法のことを指すと考えられるが、女性にも選挙権を認めたものであったかどうかは分からない。

自由民権運動の中で、各地で起草された憲法見込案の数は数十種に及ぶが、普通選挙で選ばれた議員からなる一院制国会を採用している見込案は、わずかに二つである。

進取社のめざした憲法見込案が、当時としてもきわめて民主的色彩の濃いものであったことが想像できる。

ただ、進取社の見込案も、まだ全文は発見されていない。

東北会

一八八二(明治十五)年十一月一日、二日の両日仙台で奥羽有志連合会が開かれ、東北会が結成された。

この年五月に仙台で予定されていた七州自由党の第三回大会は開かれず、中央には板垣退助を総理とする自由党と大隈重信を総理とする立憲改進党が誕生していた。

一八九〇(明治二十三)年の国会開設をめざして、全国の運動が中央と地方との連携を模索していくなかで、東北の団結も組織の建て直しが急務であった。

しかし、岩手の鈴木舎定らの呼びかけで開催された奥羽有志連合会では、またも連合会の性格をめぐって議論となった。

中央の自由党本部と行動をともにするか、東北独立をはかるか。

東北の団結をめぐって、これまでも繰返し論議されてきた議題が今回も問題となった。

結果は一〇対五で東北独立に決定、東北会を結成することになった。

東北会綱領では「自由主義を以て権理を保全し、幸福を増進し、社会の改良を図る」と述べ、また「本会は先つ東北七州団結して全国に及ぼすべし」と東北独立路線を鮮明にしていた。

東北会は、この後、一八八三年八月山形で第二回大会を開く。しかし、集まった代表はわずかであった。

前年十一月二十九日に福島事件が起き、東北の運動をリードしてきた河野広中ら福島自由党党員が一斉に逮捕、弾圧された。

この事件以降、東北民権運動の衰退ぶりはおおいがたく、もはや東北七州自由党結成当時のような勢力を回復することはできなかった。

東北地方の運動が再び盛上がるのは、大同団結運動を待たなければならない。

top

****************************************

|