|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(前半 後半) Ⅲ章(前半 後半) 付録

Ⅰ章 津軽と松前を歩く

2

一 津軽・松前の地理と風土 top

しょっぱい川が結ぶ地域

古来、「しょっぱい川」と呼びならわされてきた津軽海峡は、海峡の南北に位置する津軽と松前を分断する海面ではなく、有史以来、両地域を密接に結びつける「海の道」として大切な役割を担ってきた。

列島の南北からもたらされるヒト・モノ・情報の交差点として、さらには本州と蝦夷地・北海道を結ぶ交通・交流の要衝として、海峡は各時代にあって重要な働きをしてきた。

さて海峡の南側、本州の津軽地方は、どのような地理的特性を持っているであろうか。 青森県の地形は、中央部に奥羽山脈があり、これを境として西部と東部では大きく異なる。

県の西部では、岩木川によって形成された沖積低地が主体を占め、同川によって形成された津軽平野が広がり、北と北東方に津軽半島の脊梁たる津軽山地が位置する。

津軽平野の西側には屏風山(びょうぶさん)砂丘が南北に連なる。

南西方には鳥海火山帯に属する県内最高峰の岩木山(一六二五メートル)が位置し、その南方には世界文化遺産に指定された白神山地があり、秋川県下との境界をなす。 |

図2 津軽海峡

|

津軽平野を形成した岩木川は白神山地に源を発し、岩木山南麓を東流し、弘前市西北で流れを北に変え、西・北津軽郡域を貫流して十三湖に注ぐ全長一〇一・六キロ(流域面積二五四〇キロ)の大河である。

津軽平野は冬季に大陸高気圧からの北西季節風が強く吹き、多量の降雪、いわゆる豪雪をもたらす典型的な日本海側型の気候を示し、古来、稲作が盛んであった。

なおこのような気候と生業のもとで、津軽にあっては派手・積極的・社交的・強情っばりの気質が形成され、畑作に主力があった南部と異なって、それは稲作主体の津軽に特有の気質であるともいう。

一方、本書で扱う津軽海峡北側の地域は、主として松前・上(かみ)ノ国・江差の各地であり、渡島半島先端部西側で、松前半島に所在する地域に該当する。

標高一〇〇〇メートルを超える大千軒岳・前千軒岳など比較的険しい山地がそびえる。

これらの山地を削って西側では天ノ川・石崎川などが日本海に注ぎ、南側では知内川・木古内川が津軽海峡に注ぐ。

海岸部は、幅の狭い河岸段丘に取巻かれる。

気候は、北海道としては比較的温暖で、本州北部日本海側の気候とほぼ同様であるが、海岸に面していることから冬場は強風のため、積雪は少ない。

津軽・松前の諸地域

藩政時代の津軽地方は、弘前藩領全域に該当し、碇ヶ関から北上して青森・油川に到達する羽州街道が、領内の大道筋として主要な陸上交通路であった。

そもそも羽州街道は、秋田の八森から岩崎-深浦-鰺(あじ)ヶ沢を経由して弘前に至る西浜街道が本来の道筋であったが、寛文五(一六六五)年に参勤交代路を変更したことに伴って、秋田の大館から碇ヶ関-弘前-浪岡-油川が本道となった。

この後、領内主要街道の重要性は、羽州街道、西浜街道、松前街道の順となり、街道沿いの、経済的かつ政治的にも重要な在町(ざいまち)などを中心に個性ある地域が形成された。

4

また津軽領は、日本海と陸奥湾の二つの海に面した地勢だったので、鰺ヶ沢、深浦、十三(とさ)、小泊、青森、蟹田(かにた)・三廐(みんまや)、今別など領内の各湊と、上方、江戸、蝦夷地間の廻船の往来は頻繁であった。

なかでも松前稼ぎを求めた民衆による蝦夷地の松前や江差との行き来は、領主が把握しきれるものではなく、津軽と松前は海の道で結ばれていたともいえよう。

① 弘前城下と津軽平野中央部の地域(八一~八七頁参照)。

弘前は藩庁の所在地として、約二四〇年にわたって津軽領の政治の中心であり、武家・町方による津軽の文化を形成し、その伝統は現在にも連綿と受け継がれている。

また黒石にも陣屋がおかれて近世後期に黒石藩が成立し、弘前とは異なる文化圏を形作った。

津軽平野中央部は領内ではもっとも農業生産力が高い地域で、弘前市の砂沢遺跡、田舎館(いなかだて)村の垂柳(たれやなぎ)遺跡は最北の稲作が行われた地として知られている(五四~五九頁参照)。

このような豊かな農業生産に裏打ちされた環境にあって、城下町と農村部は経済的な結合を強め、再生産のシステムを形成した。

寛政改革による武家の在方令によって、藩士達は弘前城下から農村に移動したが、その主たる受入れ先がこれらの農村地帯であった(八五~八七頁参照)。

② 西浜の地域(八七~九三頁参照)。 深浦など日本海に面した重要な湊が所在する地域で、弘前藩が上方へ城米を廻漕する廻米基地として主要な湊であった。

上方や日本海各地との遠隔地間取引によって繁栄した有力な商家が立並び、鰺ヶ沢には独特の文化が形作られた。

|

図3 深浦町の円覚寺

|

図4 金木町の斜陽館

|

深浦は日和(ひよ)り待ちの湊としての機能も合わせ持っていたが、円覚寺の髷額(まげがく)や船絵馬などにも見えるように、船乗りたちから海上安全の信仰を広く集めたところであった。

また藩政時代には、追良瀬(おいらせ)川を利用して切出した材木の移出湊としても知られる。

③ 五所川原(ごしょがわら)・金木(かなぎ)などの新田地域(九三~九八、二〇八~二一○頁参照)。

藩政時代前期に本格的な開発がなされた岩木川下流の、いわゆる「下切」地帯に開けたところで、藩政前期に大規模な新田開発が 実施された。

収穫された米穀は岩木川舟運によって十三湊まで運ばれ、同湊を経由して鰺ヶ沢湊へ送 られて上方へ廻漕された。

近代に入ってから地主による大規模な 土地集積が行われた結果、五所川原の佐々木家(通称布嘉=ぬのか)、太宰治の生家である金木町の津島家などの大地主が出現した。

太宰の生家である斜陽館は、当時の大地主の生活文化を知る上で貴重である。

④ 外浜と青森の地域(一〇三~一〇九頁参照)。

陸奥湾に面して蝦夷 地、日本海・太平洋海運の双方に対応可能な湊として、寛永三 (一六二六)年、弘前藩が堤浦(つつみうら)に建設したのが青森湊であった。

中世以来、奥大道(おくだいどう)の終点に位置し、夷島への出港地であった大浜(油川)の権益を圧迫し、江戸幕府の許可を得て新たに外浜に弘前城下の外港を建設したのは、弘前藩が全方位的に交易を希求していたからに他ならない。

6

青森には、瀧屋(たきや)伊東家をはじめとして有力商人が軒を並べ、維新期には青森商社の主たる担い手として蝦夷地交易に従事した(一二七頁参照)。

⑤ 松前・江差の地域(四〇~四五、一一五~一二〇頁参照)。

津軽海峡を津軽半島の先端の今別や三厩から渡海すると、松前に至る。

周知の通り松前は松前藩の城下町として重きをなし、独特の文化を形成した都市である。

図5 江差の風景(昭和初期) |

また江差(えさし)は蝦夷地三湊の一つとして繁栄したが、なによりも鯡漁と鯡加工によって多くの利益を獲得し、巨額の蓄財をした近江出身の商人たちが、「江差の春は江戸にもない」という、江戸に負けない繁華な町人文化を蝦夷地に花開かせた(ニシンは、漢字で鯡・鰊と表記されるが、本書では近世史料に多く記される鯡を用いた)。

⑥平内(ひらない)・小湊の地域(四九~五一頁参照)。

ここは黒石藩の飛地で、南部領馬門(上北郡野辺地町)・野辺地(のへじ)と接する土地である。

文禄四(一五九五)年に津軽領と南部領の境が狩場沢と馬門との間と決定され、以降、藩境には藩境塚が築かれ、南部と津軽分断の象徴となった。

しかし当地域には南部の民俗が色濃く残り、方言も南部と津軽の双方が入り交じっているという。

領主同士が決めた境界を越えて、民衆の交流が日常的になされていたのであろうし、それが領内の他の地域にはみられない独自の文化的な雰囲気を醸し出したのであろう。 |

図6 藩境塚

|

北方世界との交流

海峡が媒介した津軽・松前の地は、個々の豊かな地域性を保持しつつ、北方世界との交流の中で通底する文化的な基盤を形成してきたともいえよう。

それは中世においても色濃くみられる。

具体的には青森市の伝尻八館(しりはちだて)、浪岡、十三湊(六六~七二頁参照)など、津軽地方の各城館から出土した遺物に見える共通性は、道南の各城館(七〇頁参照)からの出土品のそれとあわせて、津軽海峡を挟んで濃密かつ広範囲な交流と共通の文化圏が存在したことを想定させよう。

一九九九(平成十一)年三月現在、県内で約二〇例が報告されている蝦夷錦は、大陸-サハリン-蝦夷地-和人地を結ぶ山丹交易によってもたらされた逸品である。

発見地となった北津軽郡小泊村、西津軽郡鰺ヶ沢町・深浦町などは、いずれも漁場経営や商業取引を通じて近世蝦夷地と関わりが深く、鰺ヶ沢の願行寺(がんぎょうじ)や小泊の西願寺(さいがんじ)では、やはり山丹交易の交易品である青玉を数珠にしたものも見つかっている(一九六~一九八頁参照)。

8

このような北方世界との交易・交流の中から、当地域の歴史や文化が原始時代から形成されてきた。

しかも、列島の南北から多くのヒト・モノ・情報が交差する当地は、本州から蝦夷地・北海道へ向う出口であると共に、北方世界から本州への入口でもあった。

このような地理的・歴史的環境の中で、育んできた豊かな地域文化と独自の生活習慣を営んできた人々の姿を、「陸の道」と「海の道」をたどりながら見てゆくことにしよう。

(*本書で引用した史料は、読者が理解しやすいように、読み下し文に改めるか、現代文に書き改めた箇所もある。

また取上げた人物については敬称を省略した。)

二 西浜街道と津軽平野 top

1 弘前から大間越へ

弘前

戦国期の津軽氏は、初め岩木川西岸の大浦城(現岩木町賀田)を拠点としていたが、南部氏からの独立を果たした後の文禄三(一五九四)年には、津軽為信(ためのぶ)が平川沿いの堀越城(現弘前市堀越)へと居を移した。

しかし、この地は洪水の多発地帯であったため、座長八(一六○三)年に岩木川沿いの丘陵地、高岡へ新たな町割を行い、移住者には米穀を支給するなどして、恒久的な城下町づくりに着手した。

高岡が「弘前」と改称されたのは寛永五年(一六二八)八月のことという。

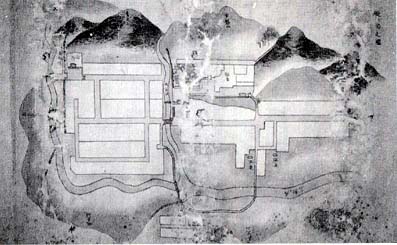

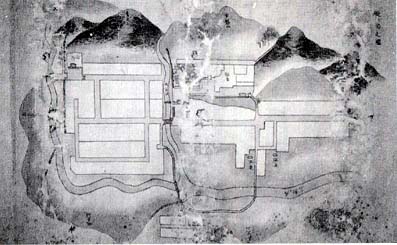

城郭の建設は、二代藩主津軽信枚(のぶひら)の慶長十五(一六一〇)年頃に始まり、正保三年(一六四六)「津軽弘前城之絵図」(内閣文庫蔵)と、その下図で慶安二(一六四九)年頃と推定される「弘前古御絵図」(弘前市立図書館蔵)などの絵図史料から、往時の姿を復元することが可能だ。

弘前城は本丸・二の丸・三の丸・北郭・四の郭・西の郭・馬屋・侍屋敷で構成された平山城で、各郭は堀で区切られていた。

城の西側では、二筋に分かれる岩木川の一方の流れ(樋ノ口川)を引きこんで堀に代用している。

近年公開された貞享二年「弘前并(ならびに)近郷之御絵図」(青森県立郷土館蔵)には、川を締切った際の堤跡が描かれている。 |

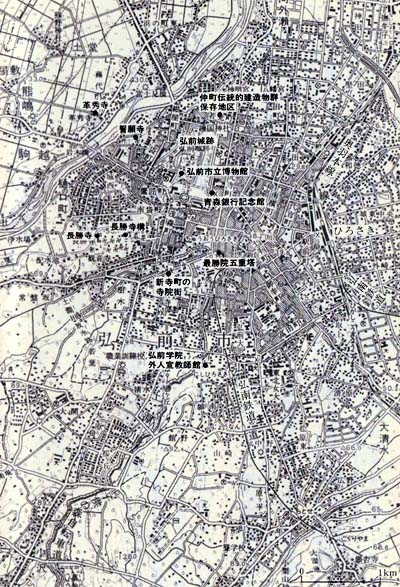

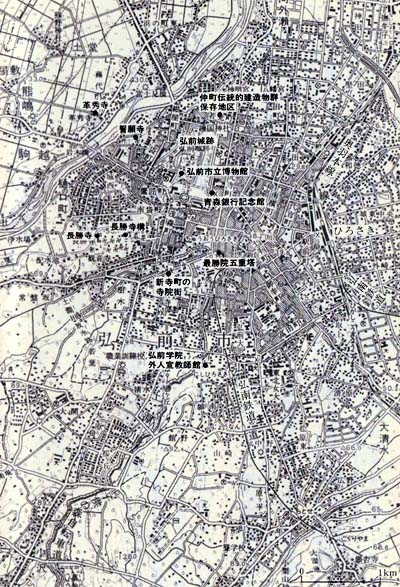

図7 弘前市周辺図

|

図8 長勝寺構(弘前市の現禅林街) |

図10 宮館の板碑 図9 長勝寺の嘉元鐘 |

12

南側の南溜池付近では、藩祖・津軽為信の御影彫刻を安置する長勝寺を中心として禅宗の三三ヵ寺が「長勝寺構(がまえ)」を形づくり、慶安二年の大火後に造られた「新寺構(がまえ)」と共に、戦時防衛線としての役割を担った(弘前城下については、八〇~八七頁参照)。

現在の弘前は人口一七万を数える北の文化都市であり、弘前城公園は有数の桜の名所として全国に名を馳せている。

弘前市から西へ出て岩木山の北麓を通り、日本海に面する鰺ヶ沢町-深浦町-岩崎村を結んで秋田県に出る道が、西浜街道の基本ルートである。

距離にして約一〇〇キロ。

青森県内の街道としては長い方で、弘前街道・鰺ヶ沢道・月屋道・中山通・大間越通などと、地域によって様々な呼び名がある。

高杉

弘前城を出て西北へ約六・九キロ、中世の土豪であった源光氏(みなもとのみつうじ)が支配した高杉に至る。

光氏は県内最古の「嘉元鐘」(かげんのしょう、一三〇六年、弘前市長勝寺蔵)の寄進者にも名を連ね、鎌倉幕府の中枢をなす北条得宗家ともつながっていた。

隣村の中別所には、光氏が、父である内円禅門の供養のため建てさせた正応元(一二八八)年「宮館の板碑」(現弘前市中別所)がある。

板碑は仏教の伝播ルートを考える上で重要な金石造資料で、青森県では津軽地方に偏って分布する。

一三〇〇~三○年代のものは弘前市周辺に、それ以後のものは西海岸に多くあることから、板文化は弘前周辺から西漸していったとも言われている。

しかし、様式・形状・刻銘の違いや日本海交易の状況なども考えると、さらなる研究が必要である。

図11 大誅勝山遺跡のストーンサークル |

図12 砂沢遺跡の水田遺構 |

砂沢

高杉から鬼沢へ抜けてすぐの道沿いには、旧八洲の出土と縄文晩期のストーンサークル(環状列石)で知られる大森勝山遺跡がある。

その東の砂沢(現弘前市三和)では、一九八七(昭和六十二)年に最北の弥生水田が発見された。

六枚の田のうち三枚は畦の跡が明確に残り、最大で約二〇〇平方メートル(最長約二三メートル・最大幅約一一メートル)最小でも約七万平方メートル、六本の用水路を備えるという堂々たるものだった。

砂沢式土器・石鏃・多頭石斧・土偶・管玉・炭化米など多くの遺物が出土したが、溜池の中という悪条件のため記録保存に留められ、遺構が残されなかったのは惜しまれる(砂沢遺跡については、五七~五八頁参照)。

そもそも西浜街道の内陸部一帯は、亀ヶ岡文化の影響を強く受けており、さながら考古学銀座の観がある。

牧野(弘前市)、十腰内(とこしない、同)、土井Ⅰ号(板柳町)、石神(森田村)など、縄文晩期の遺跡が多く見られる。

建石

十腰内を出て鰺ヶ沢町に入ると、建石(立石)・山田野・小屋敷・湯舟・北浮田・南浮田などの旧鳴沢集落にぶつかる。

津軽平野西端の新田地帯である。

肥沃な土壌と岩木川の水利は古来から多くの実りをもたらしてきた。

本格的な開発が始まっだのは江戸前期の天和・貞享年間のことで、治水・植林・新田開発に取組んだ四代藩主津軽信政は、中興の英主と讃えられている。

14

弘前藩は本高こそ四万五〇〇〇石だが、実収は二五万~三〇万石に達していた。

津軽平野の米は岩木川舟運を利用して十三湊(現市浦村)に集められ、海岸線をたどるようにして海路鰺ヶ沢へと送られた。

ここでさらに大型船に積み替えて上方へ移出され、大坂で換金されたのである。

この「十三小廻し」という独特の運送形態は、明治初期まで存続した。

舞戸

舞戸(前戸とも)は鰺ヶ沢湾への出口で、西浜街道が東西に横断している。

交通量も多く、全長三〇キロに及ぶ七里長浜を北上して十三(とさ)湊へ至る「十三道」の一方の起点でもあった。

慶安二年「津軽領分大道小道磯辺路并船路之帳」(弘前市立図書館蔵)によると、町奉行支配勘定所・御蔵・御番所があり、貞享四年には赤石組代官所が置かれた。

凶作になると産米流出に備えて米留番所がたびたび設けられたが、このことは、舞戸が交通の要地であったことを端的に物語っている。

「旧藩職制」(国立史料館蔵)によれば、町奉行二名のほかに、町年寄・町同心警固・作事没・町同心が計一一名、名主四人、月行事一三人、湊目付二名、湊手付四名、勅旨目付一名、別段締役四名が配されたとある。

ほかに藩の御蔵や船蔵・湊番所・寺院が建ち並んでいた。

貞享元(一六八四)年の「郷村高帳」には戸数四二八、明和元(一七六四)年の「藩律」(弘前市立図書館蔵)には七三○、享和二(一八〇二)年の伊能忠敬「測量日誌」には五七〇と記されている。

寛文九(一六六九)年には幕府から常夜燈の設置が許された。

16

鰺ヶ沢は江戸期を通じて大坂廻米の重要拠点となり、幕末~明治中期には北前船がさかんに入津した。

町内白八幡宮の慶応元(一八六五)年船絵馬(三代吉本善京作)は、大坂の米商人大津屋が奉納したもので北前船・常夜燈・米蔵が描かれ、往時の賑わいを伝えている(鰺ヶ沢湊については、九一~九三頁参照)。

赤石

鰺ヶ沢を出て赤石に至る。山手に向う赤石川の上流部には、津軽三十三観音第八番札所高倉神社を擁する日照田や、津軽氏の袒である大浦光信が拠ったという種里城がある(同城跡には、現在「光信公の館」が所在)。

付近は中世以来の古地で光信の廟所もあり、板碑も多く分布している。

美田地帯として知られ、貞享元年の郷村帳には赤石村二〇六石余・日照田村九一五石余・姥袋村八六九石余・目内崎村九二五石余・祁川村三五〇石余・小森村四三七石余と書き上げられている。

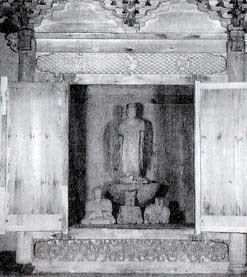

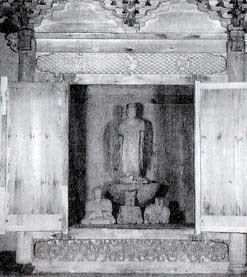

赤石山松源寺の木造の千観音菩薩立像は、津軽で最も美しい観音像とされている。

総高一○八・五センチ、ややずんぐりした体刈で後補部分も多いが、当初の姿を留める本面および頭上面の造形はみごとで、品格ある穏やかな衣竹を湛えている。

津軽の仏像の多くは藩政時代に京・大坂・江戸の三都から運ばれたものだが、本像は正規の修行を積んだ中央の仏師が当地に来て作像した可能性があり、時代も室町期まで遡ると思われる。 |

図16 松源寺の千手観音立像

|

図17 折曾関の古碑群

関

赤石川を渡り、海岸線を西へたどれば、牛島・桜沢・柳田・関の小集落がある。

山がちで戸口の少ないこの一帯が、鎌倉幕府の支配を揺るがす大事件「津軽大乱」の舞台となったのは、元亨二(一三三一)年のことである。 |

図18 甕杉 |

安藤季長(すえなが)と季久(すえひさ)の対立は現地の蝦夷人をも巻き込んで、深刻な内紛に発展した。

「諏訪大明神絵詞」によれば、両軍は「外浜内末部」と「西浜折曾関」に城を構えて争ったという。

比定される地名は様々だが、後者を関村(現深浦町関)とする点では、諸説が一致している。

村はずれの栃沢には樹齢千年と推定される「甕杉」(かめすぎ)が立ち、その根元に近傍から集めた五輪塔と板碑四二基が並んでいる。

隣村の金井ヶ沢(現深浦町北金ヶ沢)にも同時期の板碑があるが、これらの中に大乱に関わる人名や年号の刻まれているものが見られることは、実に興味深い。

18

風合瀬

大戸瀬で歩を南西に転じ、寛政四(一七九二)年の大地震で隆起した海岸段丘「千畳敷」を過ぎると、田野沢に出る。

ここから晴山・風合瀬(かそせ)を経て驫木(とどろき)に至る街道筋は交通の難所で、正保二(一六四五)年「陸奥国津軽郡之絵図」(青森県立郷土館蔵 貞享二年写)には海岸部を迂回する脇道が描かれている。

もの寂しい情景は江戸期を通じて変わらなかったようで、享和二(一八〇二)年には伊能忠敬が「家十軒、海道住せず」「家三十軒、家海辺になし、公用にのみ駅次す」と記し(「測量日記」)、五〇年後には松浦武四郎が「針山村、此村は往来の際にはあらず。およそ海辺を隔たつこと七八丁も有べし」(「東奥沿海日誌」)と書いている。

深浦

驫木から追良瀬(おいらせ)にかけて広がる平地を抜け、広戸を過ぎると、ようやく深浦の本村が見えてくる。

早くから日本海交易の重要拠点として開け、北は蝦夷地、西は瀬戸内を結んで、大船が出入りした。

領内四浦の一つで、ヒノキや杉の積出港として栄え、秋田屋・越後屋・若狭屋など、幕末~明治期には十五、六軒もの船門屋があった。

南側の浜町地区には、春光山円覚寺がある。青森県では珍しい真言宗寺院で、弘前藩の祈祷所として尊崇を集めてきた。境内には室町期の薬師堂厨子(県重宝)があり、ほかに最古の北国船絵馬(寛永十年)や珍しい髷額を含む一〇六点の海上信仰資料(重要有形民俗文化財)、三三年ごとに開帳する十一面観音像や蝦夷錦など、貴重な文化財の数々を管理している。 |

図19 円覚寺の薬師堂厨子

|

舮作(へなし)・中山

西浜街道は、深浦で二筋に分かれる。海沿いを行く「月屋道」は、岡崎-大間-横磯-小福浦-月屋―舮作-沢辺と回る約一三キロの道程である。

日本海に突き出す黄金崎(月屋)・舮作崎(舮崎)は海防上の要地で、早くから遠見番所が置かれ、江戸後期には狼煙場も設けられた。

もう一方は、中山峠を越えていっきに沢辺へ出る「中山通」である。

急坂の続くこの道はかなりの難所だったらしいが、直線距離で約七キロの差があるため、明治以後しばらくは主要道として利用された。

海沿いに現在の国道一〇一号線が開通するまでは、ここを定期バスが走っていた。

岩崎

世界遺産の白神山地を後に控える岩崎には、笹内川など多くの川がある。

田畑がよく開け、弘前藩の郷帳には中程度の村として書き上げられている。

菅江真澄は

「手槌藻(まつも)といふものを春の海に刈り干して、よね・粟・麦に雜へつねの糧としければ、いにしへ卯辰のやわしかりつ世すら、うれへなけんと語る」(「外浜奇勝」)と記し、松浦武四郎も

「人家六十軒計。農漁入接り、小商人、旅龍屋有り。一度此処に泊りける。酒や有。随分自由の処也」(「東奥沿海日誌」)と、民情の豊かさにふれている。

笹内川河口部の久田を過ぎて南へ下ると、ガンガラ穴(海食洞)で知られる森山、的岩(まといわ)のある松神へ出る。

道の山手には江戸期の大地震によってできたという三十余の湖沼群があり、山頂からの景観にちなんで十二湖(じゅうにこ)と呼ばれている。 |

図20 十二湖(「合浦山水観」西浜之三より)

|

20

大間越

松神から黒崎をへて、弘前藩と秋田藩の境界地帯である大間越へと向う。

峠を越す道があるのでこの名が付いたと言われる(『西津軽郡史』)。

明和元年の「藩律」には「大港越」とあり、碇ヶ関・野内の関と共に津軽三関に数えられた。

ここから約七キロ南方の須郷岬には、古来より境の目印として二つの明神社が建てられていたという。

正保二年「陸奥国津軽郡之絵図」を見ると付近の入良(いら)川上流に銀山が描かれ、慶安二年「津軽領分大道小道磯辺路并船路之帳」にも大間越からの脇道に銀山がある、と書かれている。

元和四(一六一八)年の藩境交渉で秋田側が入良川を藩境にしたいと主張した(「梅津政景日記」)のも、利権確保のねらいがあったことは疑いない。

最終的には、須郷岬の突端から大鉢流山の頂を結ぶ尾根筋を境とすることで秋田側が譲り、現在はそのまま県境線となっている。

津軽為信は、戦国武将が贈答品として珍重した鷹を献上することで、統一政権とのパイプをつくりあげたが、この献上に関わる一行は、天正十九(一五九一)年の豊臣秀吉朱印状(津軽家文書)によれば、西浜街道を通って京へと向かった。

江戸期の参勤交代も、寛文五(一六六五)年に碇ヶ関を通る羽州街道に変更されるまでは、この道を利用した。

津軽と秋田を結ぶ重要道として、西浜街道は機能していた。

2 浪岡から小泊へ top

浪岡の盛衰

浪岡は弘前と青森の中間に位置し、中世より外浜(現青森市-今別町に至る津軽半島の東海岸で、古来より「西鬼界島・東外浜」として日本の周縁上認識された)への通路として、交通の要地をしめた。

さらに、藩政時代になると、ここを羽州街道が通り、藩主の宿泊する本陣も置かれ、同地の交通上、また物資集積場としての役割は大きかった。

浪岡の東側には山中を通って青森市の高田に至る大豆坂街道があり、羽州街道の脇街道として多くの人々が往来したし、浪岡地区の南部からは五所川原・金木(現北津軽郡金木町)をへて、十三・小泊(現北津軽郡市浦村・同小泊村)に通じる「下ノ切小道」が走り、津軽半島の内陸部に連結している。

浪岡で特筆されるのは、同地に天正六(一五七八)年まで勢力を張っていた北畠氏の存在である。

北畠氏は後醍醐天皇の側近として建武の新政(一三三四年)に活躍した北畠親房(ちかふさ)が有名だが、浪岡に拠った北畠氏は親房の長男顕家(あきいえ)の子顕成(あきなり)と、次男顕信の子守親(もりちか)といわれ、建武の新政崩壊後、八戸地域を領有していた根城(ねじょう)南部氏が二人を庇護し、ここに住まわせたという。

やがて顕成の流れは浪岡御所、守親の子孫は川原御所と呼ばれるようになったが、南部氏は北畠氏という名族を珍重して扶養したわけではなく、北畠氏が浪岡を根拠としてある程度の戦国大名的な成長を遂げたことは確かであろう。

その痕跡が「津軽郡中名字」(「津軽一統志」所収)の記載である。

これは天文年間(一五三二~五四)に浪岡北畠氏によって著された津軽地方の地名を書き上げたものである。

中には明らかな誤りや潤色が見られるにしろ、中世・近世の地名を見る上では決して無視できない内容を有している。

同書では天文年間の勢力分布を、鼻和郡三八〇〇町は大浦ノ屋形南部信州源盛信(弘前藩祖津軽為信の統一事業をまとめた「津軽一統志」にみえる津軽家第四代当主)、平賀郡二八〇〇町は大光寺南部遠州源政行、田舎郡二八〇〇町・奥法郡二〇〇〇町・深沼保内一〇〇〇貫は「浪岡御所北畠具永」としており、北畠氏が浪岡、北・東津軽郡を支配していた形跡は濃厚である。

さらに浪岡城跡からは中国産の青磁・白磁や、鉄製武器・仏具などが多数発掘されており、その繁栄を裏づける。

22

北畠氏は天正六(一五七八)年に大浦為信の攻略を受けて四散したが、北奥に根を張った同氏の営みと繁栄は今も語り継がれている(浪岡北畠氏については、七二~七四頁参照)。

新田地帯の中核都市

浪岡町の南、銀(しろがね)地区の道を左にとると下の切通といい、約一五キロほどで五所川原市に入る。

同市は現在人口約五万人。津軽半島の中心に位置する都市で、岩木川中下流域に点在する他の市町村と同様に、岩木川舟運を利用した米・りんご・木材などの集積、および生産地として発展してきた。

その成立は正保二年「陸奥国津軽郡之絵図」(青森県立郷土館蔵)に村名の記載があり、貞享四(一六八七)年の総検地での村高は三八〇石余にのぼった。

五所川原という地名もこの頃「五所川原派之節、同所川屈曲ニ而五所に川原有之ニ付村名と成る」(「平山日記」)との地理的条件に由来がある。

藩政時代の行政区と同市を重ねると、広田組・飯詰組・俵元新田、および柏木組・金木組・広須組の一部が該当し、これらはいずれも十七世紀中期から開発された新田地帯であった(近世の新田開発については、九六~九八頁参照)。

江戸時代の青森県域は稲作の北限であり、人々は厳しい自然条件の下で耕地を切り開き、稲を育ててきた。

しかし、稲作にとって困難は何も痩せた土壌や寒冷な気候、用水の不足などだけではなく、時として襲った虫害も大きな脅威であった。

|

図21 虫送りのワラ人形

|

図22 五所川原市の平山家住宅

|

同市と周辺の新田地帯では今でも虫送りの行事が盛んだが、昔は害虫を駆除する祭礼として各地で行われていた虫送りが、そのままの形で残っているのは珍しい。

当地域ではワラ人形二体と、蛇の形の胴体を作り、蛇体の頭部には緑色の木彫りの竜面をかぶせた虫を作る。

虫の長さは三~五メートルにもおよび、田植えの終った後に、村人が二体のワラ人形をかつぎ、虫を持って太鼓をたたきながら各戸を回り、やがて村境に人形を立て、蛇体の虫を路傍の木にかける。

これで村に入り込む害虫と厄を払うのである。

菅江真澄は、寛政八(一七九六)年六月~七月に弘前-下の切通-鰺ヶ沢と旅をし、紀行文「外浜奇勝」を著したが、その中でこの虫送りを見て、村人たちの様子を書き留めている。

そこでは人々がワラで様々な虫をかたどって、それを赤土で染め固め、水田の取水口付近の木の枝につるしたり、神体のかわりの人形や紙の幟を押し立てて、笛や鼓・鐘といった楽器で囃したて、舞い踊りながら田をめぐる様子が書かれている。

また真澄は虫を殺すための油を田に流したり、長く張った縄で稲穂をこすり虫を落とそうとする農民の姿も描写している。

その後、この虫送りは明治政府によって土俗因習として禁止された時期もあったが、現在では夏祭りとして定着し、多くのイベントの後、八月上旬に岩木川の河川敷で二体の巨大な虫は焼かれて昇天し、いわば現代人にひそむ虫=ストレスを駆除する祭礼・イベントとなっている。

このように五所川原市には藩政時代の新田地帯に関わる文化・民俗が濃厚に残っており、虫送りの他にも、当地域の豪農として有名な平山家の住宅が国の重要文化財として整備されており、往時の姿をそのままにとどめている。

太宰治の故郷・金木

五所川原市を北西に一〇キロほど北西に進むと金木町に至る。

当町の成立は藩政時代初期の金木村の開発にあり、貞享四(一六八七)年の領内総検地では村高一九五九石余と報告されている。

24

また元禄十一(一六九八)年から本格的な新田開発も行われ、宝永三(一七〇六)年には金木新田一八ヵ村が取立てられ、本村一二ヵ村と合わせて津軽半島北西部の穀倉地帯となった。

しかし、当町に伝わる伝承には必ずしも豊かな農村生活ばかりが描かれているわけではない。

特に天明の大飢饉(一七八三~八四)には津軽領は餓死者八万人余、荒廃田畑二万町歩余を出したが、金木新田でも被害は甚大で、農民の多くは伊勢参りと偽って逃散したり、各地区には餓死者を集団埋葬したイクグ穴があるといわれていた。

それを裏付けるように、一九六三(昭和三十八)年に当町喜良市地区の餓死者供養塔から大量の人骨が出土しており、ここにも言語を絶する飢饉の証拠が存在するのである。

金木町といえば、何といっでも有名なのは小説家太宰治(だざいおさむ、本名津島修治、一九〇九~四八)と生家斜陽館である。

太宰の詳細については後文に譲るが、太宰の父は津島源右衛門、屋号を山源といい、当地域随一の大地主であり、その資本を元手に金木銀行を経常し、衆議院・貴族院多額納税者議員でもあった。

一九二四(大正一三)年当時の当主は太宰の兄文治であったが、青森県勧業課の調査によれば、津島家の所持田畑は二二〇町歩余、小作人は二九〇戸におよび、文治も父と同様に政界に進出し、青森県知事・衆議院議員を歴任した名望家だった(太宰治については、二一〇~二一二頁参照)。

津島家がどのように経営を拡大してきたのかは、研究が少なく、確かなことは分からないが、五所川原市の豪農寺田家に伝わる「寺田家日記」によると、一八七八(明治十一)年の北津軽郡高額地租納税者の名前に「百三拾四円 金木之津島総助」と見え、これが津島家発展の基礎を築いた人物と思われる。

とすれば、五所川原地域の佐々木嘉太郎や阿部賢吉らの大地主が、明治十年代中期~二十年代の松方デフレ期に一挙に経営を拡大したように、津島家も明治前半に伸長してきたと推測してよいだろう(近代地主については、二〇七~二一○頁参照)。 |

図23 金木町の太宰治記念碑

|

明治に入って農業経営が津島家のような大地主と、その対極に多くの小作人に階層分化を起こしたことは広く知られていることであり、それは農村が凶作や不況にみまわれるたびに増幅した。現に太宰が四歳の一九一三(大正二)年に青森県は近代史上最大の大凶作に襲われ、北津軽郡一帯の四分の三の農家が平年の三分作以下に落ち込み、困窮農家は五〇〇〇戸以上となった。

自家が繁栄するすぐ隣で、飢餓に陥る農民の姿は幼い太宰の脳裏に強く焼きついたに相違ない。

「選ばれてある恍惚と不安、ふたつ我にあり」との太宰の記念碑は、津軽の過酷な農村像を鋭く表現した原風景の反映ではなかろうか。

十三湊――近世の川湊

下の切通を岩本川に沿ってさらに北上すると、やがて巨大な湖が見えてくる。 これが十三湖(じゅうさんこ、北津軽郡市浦村)で、岩木川が河口部で形成した汽水湖である。

26

同地は中世にはいわゆる三津七湊(さんしんひちそう)の一つとして、安藤氏の支配下で大いに繁栄したが、中世の十三(とさ)湊の姿は後文に詳しいので(中世十三湊については、六六~六八頁参照)、ここでは長谷川成一『近世閨家と東北大名』(吉川弘文館 一九九八)に拠って近世期の様子を述べよう。

近世弘前藩における十三湊は、青森・鰺ヶ沢・深浦と共に四浦と呼ばれ、領内でも重要な湊津であった。

ここには岩木川の舟運を利用して米や材木などの諸産物が集められ、小舟に積替えられて鰺ヶ沢まで廻漕された。

これを「十三小廻し」といい、十三湊は弘前藩運輸の大動脈の要であった。 |

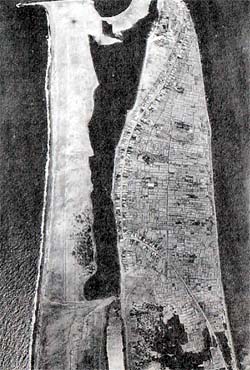

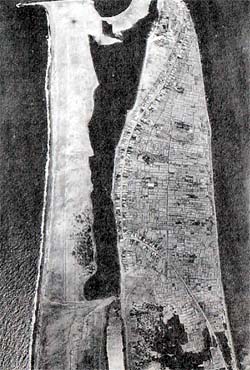

図24 十三湊の航空写真

|

図25 「奥州十三之図」

|

ところが、こうした重要性にもかかわらず、十五世紀から十六世紀にかけての藩主津軽氏の勃興期には、諸史料に十三湊の記載が全く表れてこない。

つまり、津軽氏が南部氏から独立する過程で、その伐取り合戦は津軽平野中心部で展開されたのであり、十三地域には直接的かかわりがなかったのであろう。

よって、近世の十三湊や町方は中世のものとは別個に新しく形成されたのである。

近世の十三湊は中世の姿と比べるとよほど異なったものだったろう。

慶安元(一六四八)年の年記がある「奥州十三之図」(市立函館図書館蔵)を見ると、町家は十三町・鍛冶町が前潟という潟に沿って南北に連なり、羽黒堂・湊迎寺・願龍寺などの寺院が点在し、御用屋敷・御蔵・沖御番所・廻船御札・高札場などが設けられおり、発掘調査によって判明した館や郭が中心となった中世の町並みとは、全く様相が一変している。

近世十三の町をつくり出したのは「松井由緒」(国立史料館蔵津軽家文書)によれば、慶長十一(一六○六)年以降、のちに弘前城下の町年寄になった松井氏の先祖で、三代助左衛門が「十三之町」をはじめて設立したとあり、その時に十三湊は助左衛門の元の名前助兵衛にちなんで「助兵衛派」と称したとある。

また、「竹内由緒」(同館同文書)には、竹内嘉右衛門という者が天文年間に讃岐高松より十三にまで船を乗り回し、天文十三(一五四四)年には津軽氏の廻船御用を努めるようになったとある。

さらに嘉右衛門は越前三国の瀧谷寺(北陸地方の真言宗の巨刹)に随身していたとあり、ここから十三湊は中世以来の湊津機能を失わず、日本海-北陸-瀬戸内海と通じる文物の交流を支えていたことがうかがわれ、その町並みができたのは十七世紀初頭のことと考えられる。

十三湊の最大の機能が廻米をはじめとする運輸にあることはいうまでもないが、近世の十三では廻米や商船の往来が盛んで、商業活動が活況を示していたとみるのはやや早計であろう。

28

というのは、岩木川の浸食作用で湊には土砂が堆積し、船も大型化して、とても湊内に入れる状態ではなかった。

積荷は仲合の船に小型の舟で積替えたのであり、この効率の悪さのために商船の入津は激減していき、天和年間(一六八一~八三)には十三の衰微が深刻化した。

また、弘前藩では寛文六(一六六六)年に木材の切出し区域を確定し、梵珠山(ぼんじゅさん、現五所川原市・浪岡町)西麓以外の山を留山として木材の伐採を禁止し、切出した本材は青森や三厩などの外浜地域からの移出を禁じた。

これにより十三湊は木材積出し湊として重要な立場を占めたが、これも結局は廻米と同様に十三の商業的繁栄をもたらすものではなかった。

「十三小廻し」は藩が岩木川舟運を通して財政を潤すシステムではあったが、それはあくまで岩木川と日本海を中継する役目にとどまった。

中世に見られたような港湾・商業機能を近世の十三湊は発揮することができず、次第に衰退していったのである。

なお、十三を「とさ」と読むか、「じゅうさん」と読むかは諸説あるが、中世には「とさ」とするのが正確であり、「じゅうさん」という呼称が定められたのは、弘前藩による十九世紀初頭の郷村名の統一事業からである。

以来、二つの読みは慣例に従って混在して使われている。

小泊-下の切通りの最終地

荒涼とした七里長浜に続く砂浜に生える防風林を見ながら約一〇キロ北上すると、下の切通りの最終地小泊村(現北津軽郡小泊村)である。

ここでは景勝地小泊岬(権現崎)が日本海に突き出し、付近の折戸遺跡や弁天島遺跡では縄文から平安時代の土器や鉄滓などが出土する。

小泊辺は中世には安藤氏の支配下にあったが、同氏は十三湊が陥落すると最後は小泊に拠り、ついには十五世紀中期に南部義政に攻められて夷島に退転したという。

近世には弘前藩の沖横目茶所が寛文五(一六六五)年に置かれ、出入りする船を監督した。

正保二年「陸奥国津軽郡之絵図」によると「此間より松前へ八里、東風にて渡、同たつひ(龍飛)へ三里、同あしか沢へ七里」とあり、小泊は松前への交易地であった。

また、寛文九(一六六九)年に蝦夷地でシャクシャインの乱がおこると、弘前藩では領内の「狄」(えぞ、アイヌ)を調査したが、小泊では四名の者がいたと「津軽一統志」に見える。晴れた日には北海道の地が望めるこの地は、藩政時代にも蝦夷地と深い関わりをもっていた。

さらに時代がたって幕末になると、北方警備の状況を憂慮した吉田松陰が嘉永五(一八五二)年に小泊を訪れ、海岸沿いを北上して三厩(みんまや)に至っている。

「陸の道」は小泊で途絶えるが、この地に立つと、北に続く「海の道」があるのを実感させられる。

30

三 津軽半島と松前・江差 top

1 碇(いかり)ヶ関から松前・江差へ

羽州街道は奥州街道の桑折(こおり)宿(現福島県桑折町)から西に分岐して小坂峠を超え、上山(かみのやま)-山形-尾花沢-新庄(以上、山形県)-湯沢-横手-大曲-久保田-大館(以上、秋田県)-碇ヶ関-弘前-青森(以上、青森県)と続いた奥州への幹線街道のひとつである。

今この道を秋田側から入り、青森、さらには松前・江差と北上し、そこを往来した人々の姿や物資の移動、街道筋の生活について見ていこう。

碇ヶ関 秋田と津軽の境界は矢立峠という険しい難所であり、ここから弘前までは約二四キロの道のりだ。現在はここを国道七号線が通じており、難なく行き来できるが、最初に矢立峠を開削して道を通したのは天正十四(一五八六)年、弘前藩初代藩主津軽為信である。

当時、為信は南部氏から領地を奪取して津軽中央部の支配を完成しつつあり、天正六(一五七八)年には浪岡の北畠氏を攻略し、同十三(一五八五)年には油川北方の田沢にいた奥瀬善九郎を破って外浜一円にまで支配権を拡大していた。

さらに、津島氏の城下町として弘前が形成されたのは、二代藩主津軽信枚の時代であり、為信の頃の居城は平川沿いの堀越(現弘前市堀越)にあった。

よって矢立峠を開き、碇ヶ関を置いた当初の目的は、恐らく南部氏に対する軍事用としての役割が強く、江戸時代初期には参勤交代の道としても使用されていなかった。

津軽に入る道として当時知られていたのは、秋田県の能代から八森をへて、青森県の大間越-深浦-鰺ヶ沢から弘前に至る西浜街道である。

羽州街道が参勤交代の道として使われたのは四代藩主信政の寛文五(一六六五)年からであり、以後、幕府の巡見使もこのルートを使用して津軽入りしている。

碇ヶ関は大間越・野内(現青森市野内)と共に津軽三関と呼ばれ、口留番所(他領との境界に設置された関所)や藩主の御仮屋が置かれ、町奉行が常設されていた(碇ヶ関については、九九~一〇三頁参照)。

ここでは様々な人々が関所を通過したが、なかでも特筆されるのが飢餓難民であろう。

天明の犬飢饉(一七八二~八五)は東北地方に未曾有の被害をもたらしたことで有名だが、この時に奥州を旅しか文人の橘南谷は紀行文「東遊記」の中で次のように述べている。

秋田を過ぎて数十里ばかり行くと、路傍に人のどくろや手足の骨が見えた。

一里一里と進むごとに枯骨は多くなり、目をそむけて通った。

昼頃、碇ヶ関に着いたが町はひどく荒れており、ここの温泉宿の亭主が言うには、もとは三〇〇軒ほどの家があったが、男はほとんど死んで女ばかりが残り、今かまどから煙の立つ家は八〇軒ばかりである。 |

図26 碇ヶ関(「九浦外町絵図」より)

|

32

つまり、家計を支える男は食料を求めて碇ヶ関の山に入り、そこで力尽きた者が多かったのだろうし、津軽よりは暖かい南へ向かって多数の農民が逃散したのである。

関所は本来そうした不法な通行を阻止しなければならなかったが、飢餓という異常事態下では機能を果たしえなかった。

また、碇ヶ関周辺には他領に抜ける間道が沢や谷の所々にあり、密入出国者が絶えなかった。

例えば、幕末の安政年間(一八五四~五九)以降になると、蝦夷地警備のために幕府役人や東北諸瀋の勤番人数が大挙領内入りしたため、関所の対応が多忙となり、間道の監視に手がまわらなくなった。

その隙をついて、米・大豆・菜種など多くの物資が領外へ流出したことが「弘前藩庁日記」(国日記 弘前市立図書館蔵)に見える。

古懸(こがけ)

碇ヶ関の集落をやや北上すると、右の山手に古懸の国上寺(こくじょうじ)がある。

ここは津軽真言五山のひとつで、寺伝によるとその起源は六一〇年の聖徳太子時代にさかのぼる。

本尊の不動明王は金銅像で、津軽三不動のひとつとして厚い信仰を集めた。

この不動明王像は気温差による温度変化のため仏体に時として汗をかいたように水滴がついた。

これを「御出汗」と呼び、変事や凶事の前触れとしてとらえられ、そのたびに弘前藩では加持祈祷を執行させた。

大鰐(おおわに)

国上寺から約八キロほど行くと急に山地が開けて平野部に至る。

この山地と平野の境目に位置するのが大鰐であり、県内では温泉とスキー場の町として有名である。

大鰐の地名は古寺の大安国寺に由来するといわれ、温泉街の西側にそびえる阿闍羅山(あじゃら、標高七〇九メートル)は平安時代から修験場であったらしく、阿闍羅も不動明王の梵語「アチャラ」に由来し、国上寺の不動尊も最初はここに祀られていた。

また、JR大鰐温泉駅の北側にある大円寺には、国の重要文化財に指定されている丈六の木造阿弥陀如来坐像が安置されている。

大円寺自体は明治初年の神仏分離令によって、弘前城下から移転してきたものである。

さらに、大鰐の温泉は建久年間(一一九〇~九九)に当地に来た唐僧円智上人が発見したと伝わるが、藩政時代には三代藩主津軽信義が当地を好み、工藤加賀助という者が湯守に任命され、今に至るまで温泉町として賑わっている。 |

図27 大円寺の

木造阿弥陀如来坐像

|

石川

大鰐を北上し、弘前まであと約八キロの所まで行くと石川(現弘前市石川)である。

石川は岩木川の支流平川の中流域に位置し、川に石が多いことから名前がついたという。

この地は鎌倉時代には地頭代曾我氏が支配し、城を構えていたが、現在は門の跡が見えるのみで、ほとんど旧状を失っている。

建武の新政によって幕府が崩壊すると、後醍醐天皇は安保弥五郎入道に石川を与えた。

そのため、自己の本領安堵を主張した曾我光高は、元弘三(一三三三)年から翌建武元年にかけて、敵勢の立てこもる石川城を攻略しており、ここにも中央政権の動静はじかに伝わったのである。

やがて曾我氏は一三六○年代には南部氏一三世守行の時代に滅ぼされたと思われ、石川も南部氏の手中に帰し、同地は南部氏の津軽支配の拠点の一つとなっていった。

戦国時代末期に大浦(津軽)為信は津軽統一にあたって、まず第一に元亀二(一五七一)年、石川城を守衛していた南部信直の父高信を攻めて敗死させた。

その後、為信は同城に家臣の板垣兵部を置いたが、為信が慶長五(一六〇〇)年に関ヶ原の戦いのため大垣城攻めに出陣している間に板垣が謀叛をおこしたため、これを鎮めた後、廃城とした。

34

堀越(ほりこし)

石川をさらに弘前よりに四キロほど行くと堀越(現弘前市堀越)に至る。

ここは現在、弘前市街の南端部で、国道のバス停付近にある赤い鳥居の熊野宮が堀越城の跡である。

堀越城は曾我貞光が建武三(一三三六)年に築城したのが最初とされるが、南北朝期から室町時代にかけての土豪の勢力争いの後、永享六(一四三四)年に大浦秀則の居城となった。

その後、天正十八(一五九〇)年に豊臣秀吉による奥羽日の本仕置によって、北奥の地も同政権の下に服従させられ、兵農分離・城破り(城の破却)・検地・刀狩りなどが強制された。 文禄三(一五九四)年に津軽為信は、岩木川西岸の大浦城(現中津軽郡岩木町賀田)から、同川東岸の堀越へ居城を移転した。 |

図28 堀越城跡

|

その際、為信は神社仏閣や家臣団の住居・町屋を集団移転させており、豊臣政権の支配下にあって兵農分騅・農商分離を実施しようとした。

よって堀越は一時大いに繁栄したといわれるが、同地は平川(ひらかわ)の氾濫地帯にあり、また城自体も平城で、洪水を防げる規模でなかった。

そのため、新しい城下町建設が必要だったのである。

弘前(ひろさき)

為信が新たな居城として選んだのが当時まだ高岡または鷹ヶ岡と呼ばれていた弘前であり、慶長八(一六〇三)年に町立てを行い、同十一(一六〇六)年からは高岡への移住者に対して米を支給して積極的な城下町建設に着手した(「津軽綸覧日記」)。

弘前城の築城を開始したのは、二代津軽信枚の慶長十五(一六一〇)年からであり、翌十六年には堀越から家臣団・商人・職人・寺社が移され、弘前の基礎が形成された。

さて、羽州街道は、堀越から現弘前市街の門外(かどけ)-大清水-取上-松森町-土手町へと続き、最終的には弘前城へと向うが、このルートは堀越街道と呼ばれ、江戸初期の参勤交代の道でもあった。

ところが、貞享二(一六八五)年に堀越街道は通行差止めとなり、参勤往還のため新たに富田-松原-小栗山を通り、石川に抜ける道ができたため、堀越はさびれるばかりで、堀越一帯は藩士たちの軍事調練に使われる城下町弘前の郊外となった。

幕末、弘前藩最後の一二代藩主津軽承昭(つぐあきら)は由緒ある堀越城周囲の復興を計画したが、円滑に行かず、つい最近まで堀越城周辺は水田とりんご畑が広がる農村地域であった。

藤崎

道を再び羽州街道にもどし、青森へ続く道中筋を見ていこう。

城を出て東(ひがし)長町-和徳(わっとく)町を抜け、左折して堅田(かただ)に入れば羽州街道である。

これより北に約四キロ程で藤崎に入るが、藤崎は平川と浅瀬石(あせいし)川が合流する地点であり、津軽半島の平野部各地を結ぶ岩木川舟運の重要地点として、中世には安藤氏が津軽支配最初の拠点とした(岩木川舟運については、九三~九六頁参照)。

弘前藩でも藤崎の管理には意を注ぎ、藩の米蔵を置くと共に、渡し場を設けて対岸への通行の便をはかった。

藤崎は河川が合流するために洪水が多く、宝永七(一七一〇)年・正徳三(一七二二)年・享保十五(一七三〇)年など、橋が流失し、そのつど船渡しとなっており、渡し場の川幅は一町(約一〇九メートル)ほどであった。

享和二(一八〇二)年にここを通過した伊能忠敬は「測量日記」に、「藤崎村入口六十八間の橋なり、旧は九十八間なりと」と記しており、少なくとも十九世紀初頭には橋がかけられていたことがわかる。

36

浪岡

藤崎の大橋を渡って約一〇キロ、国道沿いに北東に進むと中世の町浪岡である。

南北朝の動乱期から戦国末期まで、名族北畠氏の末裔が浪岡御所として、津軽平野中央部と青森・外浜を結ぶ中間点をしめる浪岡に威勢を張り、北奥に政治的な影響力を及ぼした。

藩政時代の浪岡は、弘前と青森の中間点として旅人や物資の往来が多く、なかでも重要だったのは幕末期からの瑕夷地警備にかかわるものであろう。

享和二(一八〇二)年、ロシアの南進に備えるため、江戸幕府は箱館奉行を置き、弘前・盛罔両藩に警備の負担を課したが、瑕夷地問題はその後紆余曲折をへて、安政年間(一八五四~五九)には東北六藩による分領支配時代を迎えた。

これを受けて弘前藩でも箱館と西蝦夷地(現積丹半島付近)に藩兵三〇〇名以上を常駐させることになり、藩士や大量の武器・生活用品が浪岡を通過した。

さらに幕府や諸藩の人員・物資もここを行き来したため、それを支える浪岡の伝馬役や助郷の負担は限界をはるかに超過した。この時期、浪岡の村役人は藩に対して、このままでは浪岡は惣潰れになるとして、年貢の減免を愁訴した。

藩も見かねてこれを許すと共に、幕府役人の通行路を羽州街道から南部領野辺地・下北の大間ルートに変更するように嘆願しているほどである。

さらにこうした負担は明治維新の際、箱館戦争の終結(明治二年)まで続いた。

現在の浪岡には東北自動車道のインターチェンジがあり、旧大豆坂街道を通って青森空港へと伸びる道路も整備されているが、それは当地の交通の重要性を反映している。

羽州街道をさらに北上して大釈迦の坂を越え、鶴ヶ坂-新城を通過すると青森は目前である。

往々にして我々は現在の青森駅周辺が昔の連絡船の発着所であり、函館への玄関口として変わらずにあったと思いがちだが、藩政時代までは青森湊と並んで油川湊の存在は無視できず、ここから三厩に至る松前街道も伸びていたことを忘れがちである。

油川

油川に至るには、青森の中心街への交差点である古川の手前約二キロを左折して三厩方面に道をとる。

これが松前街道である。

油川は大浜と呼ばれ、鎌倉時代から戦国期にかけて夷島への渡海口として栄えていた。

同地にある熊野宮に残る寛文六(一六六六)年の棟札には、永禄二(一五五九)年に浪岡の北畠具永(ともなが)によって同社が再建された記載があり、十六世紀中期、浪岡北畠氏が油川を押さえていたことが分かる。

北畠氏滅亡後、油川は津軽為信の手に落ち、外浜一円の支配権も津軽氏に帰して藩政時代に続く。

二代藩主津軽信枚は、江戸廻米のため寛永三(一六二六)年に新たに青森湊と町方を開き、油川湊を閉鎖しようとした。 |

図29 油川(「九浦外町絵図」より)

|

しかし、油川への物資の出入りは続き、藩は青森の問屋商人を保護するために元禄十(一六九七)年・延享二(一七四五)年・宝暦十三(一七六三)年と、油川における商業活動を頻繁に規制しようとした。

それでも羽州街道と松前街道の分岐点にある同地の地位はゆるがず、近江商人の移住もあって新たな町場が形成された。

外浜

油川から蟹田-今別-三厩へと浜ぞいに続く約五二キロの道は磯部路・浜道とも呼ばれ、藩政時代に松前氏が参勤交代に使用したため松前街道の名がある。

この津軽半島東側の海岸一帯は古来より外浜と呼ばれ、日本の東の境界と認識されていた。

38

『詩経』の一文に「昔天之下、無非王土、率土之浜、無非王臣」とあり、外浜はこの「率土之浜」、つまり王土の尽き果てる地に由来する。

西行法師の『山家集』にも「陸奥の奥のゆかしくぞおもほゆる壺の碑そとの浜風」と詠まれ、平安末期には歌枕の地として都の人々に知れわたっており、当地域に対するこうした辺境認識は豊臣政権期まで続いた。

油川から平舘海岸沿いに奥平部を回り、舎利石の産地として知られる袰月(ほろづき)をへて、今別に至る。

江戸期には材木積出しで栄え、町奉行所が置かれた。

明暦四(一六五八)年創建の本覚寺は、地域の教化と殖産に努めた貞伝(ていでん)上人ゆかりの浄土宗寺院である。

享保三(一七一八)年に住職となった貞伝は、蝦夷地から入手した昆布胞子付きの石を海中に投じ、村人にも奨励した。

以後、一帯は有数の昆布産地となり現在に至っている。

享保十二年、境内には六字名号の青銅塔婆(高さ三〇一センチ)が建てられたが、その地金の余りは貞伝により一万体の小鋳造仏に仕立てられ、人々に配られたという。

実際に、青森県内や道南地方で二〇体ほどが確認されており、「貞伝仏」と呼ばれて親しまれている。

ここから更に西へ向うと最も北端の村、三厩である。

しかし、道の尽きる果てといった広漠としたイメージのみで当地域をとらえることは、誤認といわざるをえない。

というのも、当地域は蝦夷地への人的・物的な移動の拠点という重要な役割を担っており、長い歴史を題して彼の地との活発な交流がみられた。

例えば、戦国時代に日本に来た宣教師ルイス=フロイスは、永禄八(一五六五)年の書簡の中で、日本のほとんど北極の直下に蕃人の国があり、彼らは勇猛で酒を好み、ゲワ(出羽)の国に来て交易をする、と述べており、これがアイヌ民族であることはいうまでもない。

また、慶長元(一五九六)年の「イエズス会日本年報」によれば、蝦夷人は魚類・皮革・海草などを津軽に売りにきて、津軽からは武器や衣類・食料を買っていく、と報告されており、アイヌ民族が盛んに津軽半島一帯と強い結合を持っていたと考えてよかろう。

彼らの一部は宇鉄村(現東津軽郡三厩村宇鉄)辺に居住し、和人に同化しながらも藩政時代を通じて瑕夷地へ渡る船をあやつる民として、また、寛文九(一六六九)年に勃発したシャクシャインの蜂起には、瑕夷地の情報を探索する民として位置づけられた。

さらに、津軽側の民衆の交易・交流についてふれると、江戸時代後期から末期にかけて、外浜地帯からは松前や江差に向けて多くの米や油などの物資や、農民や漁民が大挙渡海した。

文久三(一八六三)年の弘前藩による領内の人口動態調査によれば、青森町では人口の二一・五パーセントもが蝦夷地の鯡場稼ぎや茶屋奉公に出ている。

米を中心とする物資の移動も藩の統制をかいくぐった密輸であったが、海岸部にあって土地生産性の低い当地域の村人にとって、生活するためにはそれも致し方のないことであった。

松前街道は三厩で尽きるのではなく、「海の道」を通して松前・江差といった道南に連結していた。

津軽為信の出自は多くの戦国大名がそうであるように、判然としない部分が多い。

しかし「津軽見聞記」(市立函館図書館蔵)に見える、津軽氏の先祖が外浜の支配権を有していたという伝承、あるいは戦国期以来、外浜と夷島との交易権を独占していたとする自己認識は、津軽氏がすぐれて瑕夷地を意識していた証である(長谷川成一 「近世東北大名の自己認識」『東北の歴史再発見』河出書房新社 一九九七)。

そのため、藩制の成立期から弘前藩は「北狄の押え」として幕府によってとらえられ、シャクシャインの蜂起鎮圧の一番手を命ぜられ、帝政ロシアに備える蝦夷地警備でも「北門の差や鎖鑰(さやく=戸締り)」として軍事力強化を迫られたのである。

人々が往来する街道の歴史を考える時、海峡を挟んだ津軽と蝦夷地の連続性を我々は再認識しなければならない。

図30 松前周辺図 |

図31 松前城(復元) |

40

松前・江差へ渡る

津軽半島北端の権現崎から北海道白神岬までは、直線距離で約三八キロの津軽海峡を渡り、松前湊に至る。正保四(一六四七)年「南部領内総絵図」(盛岡市中央公民館蔵)では大渦(紫丹巻)を描いて津軽海峡の難所ぶりを表現している。

そもそも夷島への和人の移動は平安末に始まり、渡党(わたりとう)と呼ばれた彼らは盛んに津軽外浜や十三湊に来て交易を行った。

十五世紀中期に安藤氏が十三湊から退転してからは、道南は十二の館主が安藤氏の被官として組織され、康正二(一四五六)年のコシャマインの乱を契機として和人地は拡大し、寛永二十(一六四三)年には熊石(現檜山支庁熊石町)へ達した。

和人地自体は渡島半島西部の熊石から東部の亀田(現函館市)付近の地域をさし、単に松前と称することも多かった。

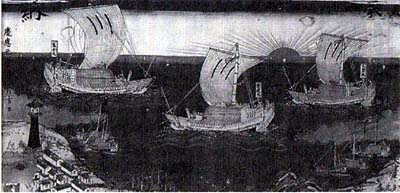

江戸時代の松前蝦夷地には、鯡漁や北前船を通じて津軽・南部・秋田・北陸からヤン衆と呼ばれた多くの人が入り(ヤン衆については、一一七頁参照)、その賑わいは小玉貞良「松前屏風」「江差屏風」に鮮やかだ。

中心は城下町福山(現松前町)と江差・箱館の蝦夷三湊で、積荷を改め口銭(関税)を取る沖ノ口番所が設けられた。

十九世紀には、蝦夷地幕領化か進み、東北諸藩の警備兵が松前を通じて全土に展開していった。

なお松前から江差方面へ北上する日本海岸の道筋は、山や岩塊が海辺に迫る難所として知られ、徒歩による通行は困難を極めた。

従って近世には地域の民衆はもっぱら舟によって行き来をしたようで陸上よりも海の道の方がより活発に利用された。

このような事情から、当該の道筋には特に街道名は付されることがなかったという。

42

松前

中央政権の枠組みに松前が組織されたのは、文禄二(一五九三)年に道南十二館間の抗争を制した蠣崎慶広(かきざきよしひろ)が肥前名護屋で豊臣秀吉に拝謁し、夷島主に認可されてからである。

安藤氏の家臣に系譜をひく慶広は後に松前と姓を加え、徳川家康からも船役徴収権と課税権、一般和人のアイヌとの直接交易禁止権を付与され、日本で唯一の無高大名として立藩が許された。

城は松前の北西福山に築かれたが、松前も広く城下町と認識されて発展した。

松前藩の経済は和人地に居住する和人漁民の生産と、武士階級によるアイヌ交易の独占・場所経営によって成り立ち、『北方探検記』(吉川弘文館 一九六二)によると、近世初頭の松前湊には三〇〇艘もの大船が本州より米・酒を持込み、アイヌも三月と九月に干鮭・鯡・白鳥・鶴などを和人と物々交換したという。

「津軽一統志」によると寛文十(一六七〇)年には松前の戸数は六〇〇~七〇〇戸で、一四の町が形成され、中に侍町が混在していたとある。

和人の人口も同九年に約一万五〇〇〇人であったが、安永六(一七七七)年には約二万六〇〇〇人と増加していったが、その多くは津軽・南部地域から飢餓と重圧を逃れてやってきた零細農民であった。

松前は海峡を挟む人と物の交流により発達した。

当時、津軽を経由して松前に渡る人々は多かったが、逆に松前から遠く紀伊国高野山(現和歌山県伊都郡高野町)の寺院に先祖や縁類は言うに及ばず自分の菩提まで弔うことを依頼する人々がいた。

高野山清浄心院に残されている供養帳には、このような人々が多数記録されている。

寛文元(一六六一)年六月、松前上ノ国の布施勘右衛門は、施主として同院に逆修(生前に、あらかじめ自分のために仏事を修して、死後の冥福を祈ること)の位牌を立てている。

また延宝三(一六七五)年十月、松前城下の「中河原町古谷次兵衛」(現松前町中川原町)が先祖の霊を供養しており、元禄十五(一七〇二)年六月には、「松前枝崎町」(現松前町枝ヶ崎町)の工藤馬之助か同じく先祖の霊を供養している。

このように近世前期から蝦夷地の松前・上ノ国の人々は、高野山に深い関わりを持っていたのであった(平成十二年度科学研究費補助金基盤研究B「奥羽地方における宗教勢力展開過程の研究」〈代表今井雅晴〉の調査による成果に基づいている)。

|

図33 上ノ国町の旧家笹浪家

上(かみ)ノ国

渡島半島西海岸を約三〇キロ北上すると、上ノ国に至る。 |

図32 上ノ国周辺図

|

ここは古くは天河(あまのがわ)といい、上之国、上国、神ノ国とも書かれ、単に上とも表わされた。

『福山秘府』によると、天文二十(一五五一)年に上ノ国が和人地と蝦夷地の境とされ、上ノ国勝山館の城代が商船に税を課し、郷中のアイヌ首長に配分したとある。

アイヌと和人の交易は鉄製品・米・中国産陶磁器・什器・硯・茶道具などを中心として活発に行われ、付近には多くのアイヌが住んでいたようだ。

44

寛文九(一六六九)年、シャクシャインの蜂起に際して、津軽側か見聞した様子には「上之国、家百四五十軒、狄も有」(「津軽一統志」)とあり、慶長年間に官府の檜山番所が置かれてから、十七世紀後期まではここが西海岸の政治的中心地でもあった。

その後、政治的機能は松前に吸収されたが、檜を主とする材木輸出で上ノ国は繁栄を続けた(上ノ国勝山館については、七五~七六頁参照)。

江差(えさし)

上ノ国から沿岸部にそって、約一〇キロ北上すると江差に至る。

ここの地名はアイヌ語のエシャシ(尖く出た崎)・エサシ(昆布)・ウエンチャシ(悪い砦)などに由来があり、室町期には下国安藤氏の被官報崎氏の湊として機能した。

松前藩が成立してから寛永七(一六三〇)年には藩の沖の口番所が設置され箱館・松前と共に藩の港湾都市に発展した。

取扱った交易品は最初は諸色・檜材であったが、元禄年間以降、鯡が主要産品となり、鯡場稼ぎといえば江差が想起されるほどの代表地となっていった。

十八世紀中期の宝暦年間には町場も完成し、嘉永六(一八五三)年の調査では人口は二万人を数えたが、松前と同様、その多くは本州からの出稼ぎ人であった。

そして、人の流れは近代になっても継承されていった。

青森・秋田などの北東北地方からは多くの民衆が江差の斜場稼ぎに従事したが、ヤン衆と呼ばれた彼らの起源は、直接には江戸時代の民衆移動、遠くは平安時代の渡党にまでさかのぼる。

津軽海峡はふたつの大地を分断していたのではなく、それを連結する大いなる通路であった(ヤン衆については、一一七頁参照)。

明治元(一八六八)年、旧幕府軍は箱館五稜郭を占領後、松前藩最後の防衛線であった江差からの攻撃を試み、オランダで建造された当時の最新鋭艦開陽丸で江差沖に進んだ。

しかし同年十一月十五日、暴風雨のため同艦は座礁沈没した(開陽丸については、一二七頁参照)。

一九七五(昭和五十)年、同艦の船体と遺物の数々は、海底遺跡に指定され、発掘調査が行われた。 |

図34 開陽丸(復元)

|

2 青森から狩場沢へ top

青森

碇ヶ関から弘前を抜け、青森郊外の大浜(現青森市油川)に達した羽州街道は、ここで津軽半島の東岸沿いを三厩へ向う松前街道(三厩道)と、夏泊半島を横断して盛岡藩領へ向う奥州街道とに分かれる。

青森の町割は弘前藩によって行われた。

江戸期以前は善知鳥(うとう)村と呼ばれた小漁村で、湊としては隣の大浜の方が賑わっていたが、寛永三年(一六二六)四月、森山弥七郎が開港奉行となって本町・浜町・米町などの町方と湊を築き、積極的な人寄せと一〇年間の年貢諸役を免除して都市の形成につとめた(「封内事実秘苑」)。

寛文十一(一六七一)年に御仮屋(藩主宿泊所)が建てられ、貞享三(一六八六)年には町奉行が置かれて、支配の基本的な形が整った。

46

藩は大浜を閉鎖して青森に商人を移住させようとしたため、町の発展は早かった。

寛永七年頃には早くも戸数千軒を越えたという。

幕末にこの地を旅した松浦武四郎は家数三〇〇〇軒と記したが(「東奥沿海日誌」)、実勢は一六〇〇軒、八〇〇〇人ぐらいだったようだ(『青森市史』)。 |

図35 青森周辺図

|

青森は日本海側の鰺ヶ沢と共に藩米の積出港として栄えたが、近代以後は県都となり、青函航路も発達して、陸奥湾地域の経済・交通の中心となった。

|

36 善知鳥(うとう)祠(『津軽図譜』より)

|

謡曲「善知鳥」(うとう)の題材になったこともあり、善知鳥宮(現青森市安方)の名は早くから全国に知られていたらしい。

天明八(一七八八)年に幕府巡見使の随員として青森を訪れた古川古松軒は、「社もやうやう方一間半の麁相(そそう)の小社」「百聞一見に不及(しあかず)」(「東遊雑記」)と、規模の意外な小ささを嘆いている。

青森県内の各宮の多くがそうであるように、善知鳥宮にも坂上田村麻呂による創建縁起が伝わっているが、この伝承は弘前藩の宗教政策の中で流布したものであった(田中秀和『幕末維新期における宗教と地域社会』清文堂 一九九七)。

ただし縁起の内容は各社の創建年代により違いが見られるので、その点からすれば善知鳥社が江戸期以前からあったことは確かなようだ。

この地にはかって「安潟」(やすかた)という大沼があったといわれ、同社の境内の池はその名残という。

寛文十三年「青森之絵図」(弘前市立図書館蔵)にもこの池は描かれているが、もとの規模のほどは知る術もない。

陸奥湾の津軽地域一帯は三つに分けられ、津軽半島東岸から油川までが「上磯」、青森中心部から浅虫あたりまでが「合浦」(がっぽ)、浅虫から平内付近は「下磯」と呼ばれている。

しかし全体を「外浜」と称することもあり、これらの言葉の持つ地域概念は幅が広い。

野内

奥州街道の青森部分は、現在の国道四号線よりも海寄りだった。大浜から東へ善知鳥神社の脇を抜け、本町・茶屋町・合浦・造道(つくりみち)・原別をへて、野内(のない、現青森市)へと出る。

48

野内は津軽三関の一つだが、津軽領全体としてみた場合、盛岡藩との境はさらに東の狩場沢(現東津軽郡平内町)となり、直線距離では二〇キロ以上も離れている。

明暦二(一六五六)年に黒石津軽家の飛地が平内に設定されたため、夏泊半島の出入口に関所を新設する必要があり、ズレが生じたのである。

元禄元年「御国中道程之図」(国立史料館蔵)には御番所(弘前分)と采女(うねめ)様御茶所(黒石分)が竜田川の西に描かれており、本家と分家が共同で関所の管理に当たっていた様子が確認される。

江戸中期には月に一〇〇人ほどの往来があったといい、これは碇ヶ関に次ぐ交通量であった。

浅虫

東に向うと久栗坂越えになる。

奥州合戦ゆかりの古戦場といわれ、藤原泰衡(やすひら)の郎従大河兼任がこのあたりに隠れたという(『吾妻鏡』)。

慶安二年「津軽領分大道小道磯辺路并船路之帳」では、青森方面から上る方を「とうまひ坂」、下る方を「うとふ坂」と書き分けている。

「とうまひ」とは、鳥頭前(うとうまい)の意で善知鳥崎の字を当てる。

街道筋は山越えに通されていたが、岩伝いに海辺を行く人もあった。

懸崖に桟(かけはし)を架けて通行したともいう。

久栗坂を下ると浅虫である。 |

図37 浅虫温泉(昭和初期)

|

湯ノ島(弁天島)・裸島・鴎(かもめ)島など奇勝奇岩で知られるこの地は、「津軽郡中名字(ちゅうみょうじ)」に「麻蒸湯」(あさむしのゆ)と書かれた温泉の里でもあった。

弘前藩主がしばしば訪れ、茶屋場(休息所)・御仮屋(宿泊所)が設けられていた。

ここから白根崎を周り、鍵懸(かぎかけ)の坂を上ると、土屋(現平内町)に出る。

貞享四年「従三角山御茶屋場山崎迄岑筋見分之図」(弘前市立図書館蔵)には、黒石津軽領と弘前藩領の境を管理する土屋番所が見えており、江戸後期には「北行日録」の木村謙次や「東奥沿海日誌」の松浦武四郎が、ここで往来手形の裏書を受けた。

夏泊

土屋を出ると奥州街道は方向を東に転じ、山口・小豆沢(あずきさわ)をへて、平内の中心部である藤沢・小湊へ至る。

通常はこの夏泊半島を東西に横断するルートを採るのだが、少し寄り道をして半島を一回りしてみよう。

かって茶屋があった中野の分岐点から、海への道を行く。

陸奥湾の中央に突出する夏泊半島は、標高三〇〇メートルほどの夏泊山地と複雑な岩石海岸で構成されている。

中生代三畳紀のチャート(珪岩)が分布する夏泊圈や、北限の自生ヤブツバキ、浅所海岸に飛来する白鳥など、自然観察の宝庫であり、県立自然公園にもなっている(一九五三年指定)。

半島中西部の茂浦から北端の夏泊崎に至るリアス海岸は、製塩地帯である。

月一〇〇〇俵程度を生産し、青森塩町の業者と取引して飯米に替えた。

寛政七(一七九五)年にここを旅した菅江真澄は「山越えあるにのぼりて浦田、馬屋尻、あなたは藻浦といよ処も見えたるおかしさ、いはん方なし」と、この地の風趣を「津軽の奥」に綴っている。

あたりには「一人旅に宿を貸すな」という慣習があり、真澄も大いに難儀したようだ。

茂浦の北には、アイヌが住んだ稲生(いのう)の集落がある。

江戸期の北奥では和人とアイヌが混住し、時に共同して生業を営んでいた(アイヌとの混住については、一八八~一九二頁参照)。

50

突端の久慈ノ浜から出沢・白砂にかけては現在キャンプ場になっている。

弁慶内と安井崎の間の立石洞穴からは、一九四五(昭和二十)年に多量の貝殻と人骨・土器類が発見された。

土器は縄文後期の十腰内一式と、晩期の大洞CI式である。

すぐ南には、やはりアイヌの居住地だった滝村(現平内町東滝)がある。

小湊

ここで中野に立ち帰り、再び本街道を行くことにしよう。

道の脇を流れる盛田川の周辺には水田が広かっている。

元禄二年「黒石平内巳年郷帳」(弘前市立図書館蔵)には小豆沢村二三七石余・山口村二九二石余・藤沢村二二四石余と書き上げられている。

南北朝期にはすでに城館があり、康正三(一四五七)年の「本覚坊質券」(「遠野南部家文書」)にも、「平内藤沢」の地名が見える。

藤沢の集落に入ると東福寺(曹洞宗)と浄林寺(浄土宗)が街道の東側にあり、町の防衛を意識した配置になっていることがわかる。

藩政時代の平内にはこの二宗派があるのみで、津軽一円に見られる門徒宗(浄土真宗)の寺院はなかった。

現地では「門帰し」と表現しているが、その理由は定かでない。

もっとも松浦武四郎は「内分にて門徒宗を信心して、旅僧等を頼みて滞留させ一向一念他力の門に入る事也」(「東奥沿海日誌」)と書いており、隠れ信者はいたようだ。

黒石津軽氏の飛地領となった平内では、宝永二(一七〇五)年に小湊代官所が置かれた。

小湊は六一〇石余の村高を持ち(「黒石平内巳年郷帳」)、辺り随一の生産力を誇った。

後に黒石津軽氏は万石格となったため、小湊は平内の中心として次第に町場の体裁を整え、現在に至っている。

町内を流れる小湊川(汐立川とも)左岸の雷電宮は、文禄三(一五九四)年の創建と伝えられる。

延宝二(一六七四)年の火災による再建をへて、平内一帯の総鎮守となった。

寛政七(一七九五)年には菅江真澄がここを訪れている(「津軽の奥」)。

狩場沢

小湊を出て沼館を過ぎ浜子の松並木を行くと、やがて清水川である。

山手には松野木・外童子(そとどうじ)・内(うち)童子などの小集落があり、米・炭を生産している。

八戸姓が多く、南部地方の民俗芸能である「えんぶり」が伝わるなど、一帯は南部領との交流の窓口であった。

ここから口広沢村(現平内町口広)を抜け、堀差川を越えると、そこが狩場沢である。

農業生産力は高くはなかったが、津軽領と南部領の境として重視された。

双股川(二本又川)の両脇には塚を二つずつ築き(通称四ツ森)、少し離れたところに番所を設けて往来を監督した。

正保二年「陸奥国津軽郡之絵図」でも、川を挟む四つの黒点が確認される。 |

図38 民俗芸能「えんぶり」

|

現在は県史跡に指定され川はコンクリートで固められたが、その意外なほどの小ささには驚かされる。

ここを越えると村名は馬門(現上北郡野辺地町馬門)と変り、盛岡藩領となる。

藩境の問題は、行政・軍事以外に、入会権や用水配分といった住民生活とも密接に関わっており、気遣いと警戒が必要だった。

津軽側が野内・小湊・狩場沢と三段構えの防備態勢をしいたのもそのためである。

現実にこの付近では寛文・延宝・元禄・正徳期と続いた境争論が絶えず、ついには幕府の裁定を仰ぐ事態にまで発展している。

それは烏帽子山(えぼしやま)争論と呼ばれた。

top

****************************************

|