|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(前半 後半) Ⅲ章(前半 後半) 付録

Ⅱ章 北方への窓(前半)

54

一 北方世界の自立を求めて top

1 北限の水稲耕作――炭化米、垂柳遺跡――

垂柳(たれやなぎ)遺跡

弘前から、津軽冨士と呼ばれる岩木山を背にして、国道一〇二号バイパスを黒石方面に向かうと、一帯には米の一反(一〇アール)当り収量日本一を何度も獲得した豊かな穀倉地帯が広がっている。

このバイパスの田舎館(いなかだて)村の中心部を過ぎたあたりで、欄干に弥生式土器の装飾がつけられた高架橋が見えてくる。 |

図41 垂柳遺跡出土の炭化米

|

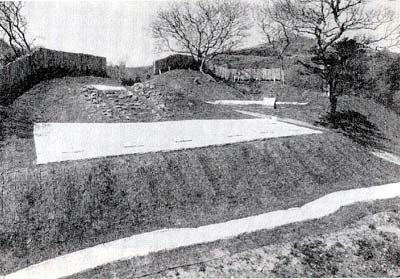

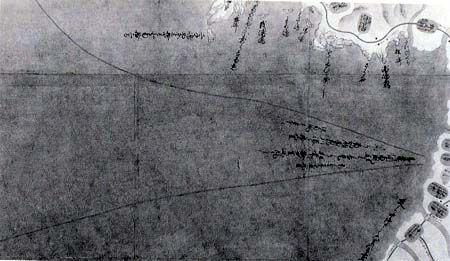

図40 田舎館村垂柳遺跡の水田跡

|

この橋の下に、弥生中期(約二〇〇〇年前)の水田跡として今や全国的に知れわたった垂柳遺跡(田舎館村垂柳字大面ほか)が眠っている。

弥生水田の発見

水田跡は、一九八一(昭和五十六)年十一月、バイパス工事に先行して青森県教育委員会が行った試掘調査によって発見された。

当時の弥生水田跡は、まだ群馬県が北限であったため、我国最北の弥生水田として全国的に注目されることとなった。 |

この水田跡は、一九八二・八三両年の青森県教育委員会あげての発掘調査によって、当初の小規模水田跡であるうという予想に反して、東西八〇〇メートル近い広大な面積に及ぶことが確認された。

水田跡はいずれも一辺が三〜四メートルという小区画のもので、浅瀬石(あさせいし)川左岸に形成された沼沢地性の自然地形をうまく生かして作られており、小区画の水田跡が計六五六枚(約四〇〇〇平方メートル)発見された(青森県教育委員会・垂柳遺跡発掘調査会『垂柳遺跡発掘調査報告書』 一九八五)。

水口を備えた畦畔(けいはん)によって方形に区切られ、整然と並んでいる水田跡の様子は、当時の土木技術の高さ、さらには稲作集落の統率者の存在をも実感させるものであった。

弥生水田跡の発見は、単に考古学や歴史の研究者等だけではなく、農業関係者からも注目され、農業県の青森県にとっては戦後最大の歴史的発見となった。

青森県の農業関係者および一般県民にとっては、藩政時代以降、天候の不順によって凶作・不作が繰返され、大飢饉をたびたび経験したことを思えば、本州北端の雪深い津軽地方で二〇〇〇年も前に、広大な面積にわたる水田稲作が行われていたことは、想像すらできないことであった。

弥生水田の発見まで 垂柳遺跡が広く知られるようになったのは、一九五六(昭和三十一)年十一月〜翌五月に行われた耕地整理の際に、多数の田舎館式土器が発見されたことによる。

この中に稲籾のあとがついた土器片十数片が含まれていることを、当時田舎館中学校の教諭であった工藤正(故人)が発見した。

この連絡を受けた東北大学の伊東信雄教授(故人)は、炭化米が残されている可能性を考え、その調査を依頼した。

56

伊東の予想通り、工藤はふるいにかけた土の中から、一九五七(昭和三十二)年春に炭化米十数点を発見した。

田舎館式土器を従来から弥生土器とみていた伊東は、その成果をその年の四月に行われた日本考古学協会で、弥生時代に東北北部で稲作が行われていた証拠として発表した。

しかし、その発見が調査によるものではないため、伊東は翌一九五八年十一月に垂柳遺跡を発掘調査し、水田下約五〇センチから約五〇個体の田舎館式土器と共に二〇〇粒以上の炭化米を発見することになったのである。

弥生文化説と続縄文文化説

しかし、この米をめぐって議論は大きく二つに分かれた。

この米は弥生文化先進地の東北南部から運ばれてきたもので、この地では縄文以来の狩猟・採集活動をもっぱら行っていたとする従来の続縄文文化説と、この地で実際に稲作農耕を行っていたとする弥生文化説である。

伊東は後者の旗頭であった。

それから二〇年ほどたった一九七七(昭和五十二)年、国道一〇二号バイパス計画がもちあがった。

この路線は遺跡の中央を通ることになるため、埋蔵文化財保護について協議がもたれ、路線を南側約五〇メートルの遺跡範囲外に変更することとなった。

しかし、それでもなお水田跡の存在が予想されたため、着工前に試掘調査を行うことが決められた。

調査の結果、水田跡の発見により、前に述べたように垂柳遺跡=弥生文化説に落ち着くこととなって、伊東説の正しさが証明された。

その後の垂柳遺跡の調査

地元の田舎館村教育委員会ではこれらの調査結果を受けて、一九八六(昭和六十一)年から、国史跡指定へ向けて垂柳遺跡の範囲確認調査を行った。

遺跡は、二〇〇〇(平成十二)年に国史跡に指定されたが、一連の調査によって、弥生水田跡は垂柳遺跡東南の高樋(三)遺跡からも発見され、黒石市にも拡大する様相を見せている。

また、それまでの垂柳遺跡の調査では、稲作を具体的に示す農耕具は発見されていなかったが、一九九五(平成七)年には、木製鍬(未製品)が発見された。

垂柳遺跡ではこの水田跡を残した人々の墓地は発見されているが、依然として彼らの住んでいた住居のあとや収穫した米を貯蔵した倉庫群は未発見のままである。

しかし、そのほかに興味深い事実も確認された。

垂柳遺跡の墓から発見された装身具の碧玉製管玉を産地分析した結果、新潟県佐渡産であることが判明した。

また、垂柳遺跡では熊の頭の装飾がついた土器が以前から発見され、当時の北海道に色膃くみられる熊信仰との関わりが指摘されていたが、垂柳遺跡発見の石鏃が北海道東部の白滝産の黒曜石を用いていたことが判明し、さらに北海道産とみられる琥珀製の平玉も発見されたのである。

弥生土器では、宮城県など東北南部に分布するものも発見されている。

このように南方系の稲作を行っていた垂柳遺跡の人々は、この地で北海道との関わりを保ちながら、日本海沿岸地域や東北南部との交流を行っていたのである。

これは、まさに縄文以来の津軽人の活動様式であり、津軽が置かれた地理的な位置の特性によるものであった。

さかのぼる稲作開始

一九八二・八三年の垂柳遺跡調査のあと、一九八七(昭和六十二)年秋に弘前市教育委員会によって行われた岩木山北東麓にある砂沢遺跡の調査によって、長辺一一・三〜二二メートル以上、短辺五・二〜八・七メートルの大きさの水田跡六枚と炭化米が発見された(弘前市教育委員会『砂沢遺跡発掘調査報告書』 一九九一)。

これによって津軽の稲作開始はさらに古く、弥生前期(約二三〇〇年前)までさかのぼることになった。

縄文晩期後半に九州北部に達した稲作は、従来考えられていたよりもずっと速く本州北端に到達していたわけである。

この水田跡は、垂柳遺跡よりやや北に位置するため、目下我国最北の水田跡になる。

58 |

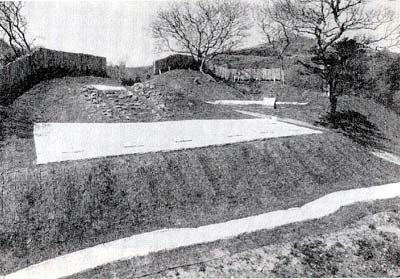

図42 弘前市砂沢遺跡の水田跡

|

砂沢遺跡の水田跡は垂柳遺跡にくらべて一枚当りの規模は大きいが、面積的に広大なわけではない。

この水田跡は、津軽の人々が初めて行った、ある意味では実験的なものとみられるが、彼らが自発的に取入れたのか、あるいは何らかの事情で取入れざるをえなかったものか不明である。

しかし、彼らの選択した稲作はやがて弥生中期には、津軽南部に稲作農耕社会を成立させることになった。

この調査のあと、東北南部では、宮城県仙台市の富沢遺跡で弥生中〜後期の水田跡が発見されることになるが、北海道ではいまだに弥生時代の水田跡は発見されていない。

津軽南部は稲作の適地

弥生時代の津軽南部で大規模な稲作農耕が行われていたことから、青森県内各地の平野部でも同様に水田稲作が行われていたと考えられがちであるが、それは間違いである。

津軽平野南部は、肥沃な沖積地が広がり、夏季における高温に恵まれ、太平洋側を中心に吹く冷たいやませ(偏東風)の影響がほとんどないという好条件の下にある。

この時代、当地は県内唯一の稲作適地だったのである。

このことは、当地が今でも我国有数の米どころとなっていることを考えれば納得できる。

一方、下北半島や青森県東部の南部では、弥生時代の炭化米は発見されてはいるものの、水田跡は未発見である。

気候は、現在でもやませによって夏でも低温・冷夏になるという悪条件下にあり、品種改良の進んだ今日でも下北や県東部の米の反当り収量は、津軽にくらべ著しく少なく、畑作地域として位置づけられている。

おそらく、この地域の炭化米は他から搬入されてきたものであろう。

米は食料の一部

津軽・下北両半島さらには本県東部に住む人々の生業形態は、米を栽培できなかった当時の北海道と同様、縄文以来の狩猟・漁労・植物などの採集を中心とした生活を送っていたとみられる。

彼らは米を作らず、食生活のウェイトは従来通り海と山の幸中心で、米は、食料のほんの一部を占める程度であったと推測される。

この時代の本州北端の人々は、毎年、どの程度の収穫があるか予想できない米作に頼ることの危険性を充分承知していたにちがいない。

従って津軽南部の平野部は、東北ではむしろ例外的に稲作が行われた地域と考えるべきかも知れない。

津軽の人々は、当時の社会状況の中で、気候条件や地形を考えたうえで稲作を取入れたが、この地域では米を食する頻度は他と比べてやや高いものの、自らの食料生産を主としたものではなく、食料事情は津軽の海岸部に住む人々と大差はなかったものとみられる。

当地の稲作は、食料自給よりも、むしろ他地域との交易を主な目的として行われたものであろう。

しかし、津軽の稲作も弥生中期に起こった浅瀬石(あせいし)川の大洪水によって、壊滅的な打撃を受け、中止された。

水田の放棄は、このころからはじまる気候の寒冷化とあいまって稲作の途絶ないしは稲作民の南下へとつながり、この地域の過疎化が急速に進むことになる。

60

2 古代蝦夷の世界――堀で囲まれた集落―― top

津軽の開拓

津軽は、弥生中期に稲作が途絶えたあと、人口の流出が起こり、過疎化が急速に進んだ。

一方、西日本では三世紀以降大和政権が成立し、各地にその政権と結びついた諸民族による前方後円墳が形成されるようになった。

しかし、本州最北の津軽には、古墳文化に直接かかわるような遺物の出土がほとんどない状況で、大和政権とは無縁ともいえる地であった。

大和政権とのかかわりが津軽でやや具体的に判明するようになるのは、八世紀以降のことで、浅瀬石川流域にある黒石市や南津軽郡尾上町などの遺跡から奈良時代の小集落跡が発見されている。

尾上町の原遺跡には、奈良時代を主とする円墳群が残されており、蕨手刀(わらびてとう)も発見されている。

これらは、蝦夷つまり東北地方以北の当時としては辺境に住む人々が残しかもので、津軽の蝦夷の中にも、しだいに豪族圈が現れてきたことがうかがわれる。

津軽の様相が一変したのは、平安時代に入った九世紀後半から十世紀にかけてのことである。

遺跡が急増し、大幅な人口の増加があった。各地に大小様々の集落が築かれ、岩木川流域では長期にわたって途絶えていた稲作が再開され、稲作農耕集落が形成されるようになった。

現在のところ水田跡は未発見であるが、各地で炭化米のほか、稲作に大きな役割を果たした鋤(すき)・鎌(かま)などの鉄製農耕具が発見されている。 |

図43 尾上町原遺跡の円墳群

|

積極的な開拓が始まったのである。

津軽産の米は、水陸交通によって下北半島や北海道などの各地へも供給されたと考えられる。

高屋敷館遺跡

このような津軽の遺跡の中に、大規模な堀で囲まれた集落跡がみられるようになる。

その代表的なものが最近調査された高屋敷館(たかやしきだて)遺跡である。

高屋敷館遺跡は浪岡町高屋敷字野尻にあり、浪岡バイパスの建設に先だって、一九九四(平成六)・九五年に県埋蔵文化財調査センターによって発掘調査された。

この結果、当遺跡は土塁と環濠(かんごう)によって囲まれた古代集落跡であることが判明した。

平野部に張り出した標高三五〜四〇メートルほどの低い丘陵部末端の自然地形を利用して、北・西・南側の三方にコの字型に深い堀をめぐらし、その外側に土塁をめぐらしたものである。

遺跡の西側は標高差約一〇メートルの急崖となって大釈迦川に接している。 |

図44 浪岡町高屋敷館遺跡の全景

|

62

環濠集落跡の内部

堀跡の外側にめぐらされた土塁跡は、堀から掻きあげた土を一メートルほどの高さに盛って築かれたものである。

基底部の幅は二・一メートルほどあるが、版築(はんちく)工法は用いられていない。

堀跡は、断面が逆台形(一部V字形)の空堀で、幅六メートル前後、深さ三メートル前後の規模で、土塁最高部からの堀幅は約八メートル、深さは五メートル前後にも達する。

底部は幅一・二〜一・四メートルで、東側には橋脚が残されており、木橋が架けられていたことが判明した。

堀跡で囲まれた内郭は東西五七メートル、南北八〇メートルで、総面積は約三四〇〇平方メートル。

この区域には、一辺が四〜五メートルの方形の竪穴住居跡が約一六〇軒確認された。

そのうち調査された七二軒は、重複しあった状態で発見されており、長期にわたって生活が営まれた集落跡だったことを推定させる。

区域内からは、鋼を製造したとみられる鉄精錬炉(製鉄炉)一基と、鋼を素材として鉄器の製造を行った鍛冶遺構一基が発見され、鉄の自給生産が行われていたことも判明した。

また、当時の文化内容を示すものとして、筆墨で漢字を書いた墨書土師器もあり、集落内に文字を理解できる階層が居住していたことも推定された。

食料ではコメやオオムギ・コムギ・アワ・ヒエなどの雑穀類なども発見された。

この遺跡ではまた、北海道に主たる分布圈をもつ擦文土器が少量出土し、さらに青森県では類例がきわめて少ない北海道系の内耳土器も出土していることから、北海道との交流も想定されている。

この集落跡は、九世紀終り頃から十世紀初め頃にかけて形成され、やがて堀で囲まれるようになったが、その終末は橋脚や木製品の年輪年代測定によって十二世紀初頭であることが判明した(青森県埋蔵文化財調査センター『高屋敷館遺跡発掘調査報告書』 一九九八)。

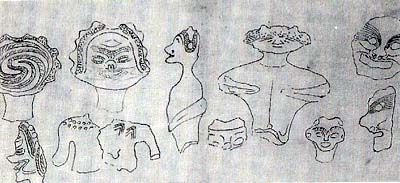

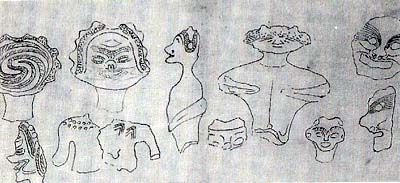

擦文(さつもん)土器と内耳(ないじ)土器

北海道との交流を示す擦文土器は、おもに北海道に分布する土師器質の土器で、焼きあげる前に木製工具などで整形する際につけられるハケ目状の擦痕(擦文)を特徴とし、土器の表面に、平行沈線・斜線などの幾何学的文と組合わせたものが多い。

本州では十〜十一世紀ごろに青森県から多く発見され、特に下北・津軽両地域からの出土例が多い。

南限は秋田県の米代川流域である。また津軽からは、擦文土器を多量に出土する竪穴住居跡が蓬田村大館(おおだて)・小館(こだて)遺跡、碇(いかり)ヶ関村古館(ふるだて)遺跡などで発見されている。

64

高屋敷館遺跡から四点出土した内耳土器(内耳土鍋とも言われる)は、吊り耳が火に焼けないように内側につけられたもので、北海道では擦文土器と共に発見される場合が多い。

この土器は、やがてアイヌ文化の「トイシュ(土鍋)」に受け継がれるが、本州ではそれまでは蓬田村大館遺跡からわずか一点発見されていたのみであった。 |

図45 擦文七器

(蓬田村小館遺跡出土)

|

|

|

|

図46 蓬田村大館遺跡 |

環濠集落跡の広がり

平安時代の東北北部に堀で囲まれた集落跡があることが確認されたのは、それほど古いことではない。

一九八一(昭和五十六)年から一九八六年にかけて、蓬田村大館遺跡が金沢大学や早稲田大学によって発掘調査されて以降のことである。

それまでは、堀に囲まれた古代集落跡がほとんど調査されていないこともあって、大半が中世まで下がるものと考えられていた。

大館遺跡の発掘調査以降、堀で囲まれた集落跡を再検討した結果、従来の調査された遺跡の中に平安時代の環濛集落跡がいくつか含まれていることが判明した。

近年、これらの遺構は、外敵からの防御を目的とした「防御性集落跡」として注目されるようになってきている。

現在、類例は東北北部一帯に広がっており、立地条件には平地や丘陵頂部などの違いがあり、さらに多数の竪穴住居跡を堀で囲むもので津軽に多い大規模タイプのものや、集落の一部を堀で囲む南部に多い小規模タイプなどの違いがあることもわかってきた。

五所川原市にある観音林館遺跡も同時期の環濠集落跡であるが、ここからは津軽で唯一の石帯(せきたい)が一点発見されている。

これは中央国家の有位者がつけたベルト(腰帯)の装飾品であり、中央との関わりをもった津軽蝦夷につながる豪族が身につけていたものとみられる。

環濠集落跡は、北海道に分布するチャシ(とりで)跡にも類似しており、道南には擦文土器をともなう例も確認されていることから、海峡を挟んで双方に分布することが確実になった。

年代も、十世紀中頃から十一世紀後半までの時期に築かれたものである。

環濠集落跡が東北北部や道南という津軽海峡を挟む形で広がりをもっているのは、当然のことながら当時の東北北部以北の緊張した社会状況を反映したものであろう。 |

図47 北海道のチャシ跡(浜益村川下チャシ)

|

東北地方の蝦夷

津軽に関する古代の文献史料はほとんどないため、当時の社会状況を明らかにすることは非常にむずかしいが、『続日本紀』などの文献によれば東北南部の状況はおよそ次のようである。

東北地方では、奈良時代の後半以降律令国家の進出・支配に対し、蝦夷の反乱が続いていた。

九世紀初頭に坂上田村麻呂(たむまろ)によって反乱は鎮圧されたが、出羽国では、その後も元慶(一八七八)年の元慶の乱に代表される蝦夷最大の抵抗があるなど、不穏な時代が続いていた。

この反乱は国司の支配に対して秋田城下二一ヵ村の蝦夷が蜂起したもので、秋田城を陥落させるほどの大きな反乱であった。

米代川流域の蝦夷も加勢し、津軽の蝦夷も一部呼応していたようである。

しかし、天慶二(八七八)年の出羽天慶の乱以降は、文献上から蝦夷の反乱が消滅する。

この後東北地方では、俘囚(ふしゅう、律令国家に服属した蝦夷)の系譜を引くとされる安倍・清原両氏の二大勢力の支配のもとで平和な時代が一〇〇年ほど続き、やがて十一世紀半ば以降の前九年・後三年の役、さらに平泉藤原氏による平泉政権の成立と敗戦をへて、青森県域が中央国家に組込まれる鎌倉時代を迎えるわけである。

66

高屋敷館(たかやしきだて)が築かれた時代

この時代の流れをみると、高屋敷館遺跡は津軽が中央国家の直接支配下に入る前に築かれた環濠集落跡であり、東北北部の他の環濠集落跡もほぼ同様であったといえよう。つまり、この時代の環濠集落は、中央国家の直接支配がまだ及んでいない区域に特徴的にみられる集落跡であった。

おそらく、東北北部以北の覇権あるいは交易権・領域権をめぐって族長や地域間の抗争が多発し、社会的な緊張状態が高まっていた時代であったとみられる。

高屋敷館遺跡を残したのは津軽蝦夷と呼ばれた人々であり、その村を統率した人物も津軽蝦夷であったとみられる。

そして、彼らは五穀や鉄を自給生産し、擦文土器などからもうかがわれるように、北海道との関係を保持し続けていたのである。

3 十三(とさ)湊の興亡と道南十二館 top

十三湊の初見史料

中世十三湊が、日本海交易の拠点としていつ頃に形成され、安藤氏の活躍の舞台になったのか、ということについて、現存する文献史料で確認するのは容易ではない。

たとえば「十三湊新城記」には、鎌倉時代末期、正和年中(一三一二〜一七)に安倍貞季が十三湊に新城(福島城か)を築いたとみえ、十四世紀初頭に安藤氏が十三湊に進出したのではないかとの推測を可能にする。

すでに平泉藤原氏の時代に十三湊の存在を認める向きもあり十三湊の始りについては見解が多岐にわたっている。

しかし近年、広島県安芸津町浄福寺旧蔵の「大般若経」奥書に、十三湊の文言があることに注目が集まった。

それは、応安四(一三七一)年十月十九日の日付と共に、十三湊に居住する快融(かいゆう)という僧が自署した確実な史料であることから、十四世紀後半には日本海と瀬戸内海の海運を通じて、十三湊の地名が安芸国まで知られる存在であったことが確認された。

「大般若経」奥書に見える十三湊の表記は最古の同時代史料であり、これによって十四世紀中頃には、十三湊は湊の機能と交易活動をセットにした実態を持っていたことが、文献史料からも判明したといえよう。

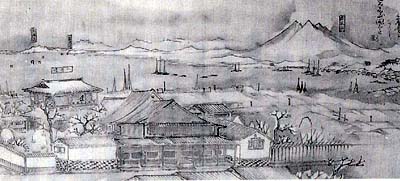

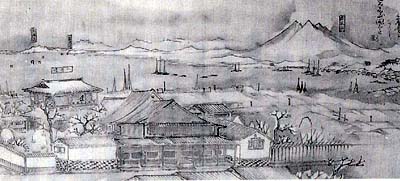

十三湊遺跡

一九九一(平成三)年から十三湊の本格的な発掘が行われた結果、中世都市十三湊遺跡の実態が判明してきた。

それは、大略、次のような景観であったようだ。

遺跡は、日本海と十三湖との間に発達した二列の浜堤状の砂丘のうち、十三湖側の砂丘上に細長い形で存在している。

都市構造は、遺跡を南北に走るように中軸街路(メイン・ストリート)が設けられ、それが直交するかたちで東西に土塁が築かれ、土塁を挟んで北と南に大きく都市空間が分けられているという。 |

図48 十三湊出土の陶磁器

|

土塁の北側と南側では、出土陶磁器によって年代の違いが確認され、北側地区は十二〜十三世紀にはすでに成立し、南側地区は十三〜十四世紀に入ってから形成された。

北側地区は、南北方向や東西方向に板塀跡や柵列跡と推定される規則的な溝が掘建(ほったて)柱建物跡を区画する形で配置されていて、武士階級の館にともなった遺構群と考えられる。

区画の外側には竪穴遺構も出ており、この竪穴遺構から炉跡なども検出されている。また鍛冶工房などの施設も確認され、館の周辺には職人の住居も建ち並んでいたようだ。この北側地区は、おそらく館主である安藤氏の館や家臣団の館、さらには職人集団の施設も所在していたと推測される(『国立歴史民俗博物館研究報告』六四 一九九五)。

土塁の南側地区は、中軸街路を中心に屋敷地が短冊状に並び、町屋が形成されていた。

68

一つの屋敷地は、中軸街路の側溝を正面に、裏に平行した溝を設け、隣の屋敷地との境を柵で区画し、その中に掘建柱建物跡と井戸を配置している。

これらの屋敷地から中国製品の青磁・白磁をはじめ、日本製品の瀬戸美濃焼や能登半島の珠洲焼などが多量に出土し、町屋に居住した庶民も多くの陶磁器を使用し、交易にも広く関わっていたと考えられる。

遺跡の状況や前記の史料などを勘案すると、十四世紀中葉に、安藤氏は岩本川河口の十三湊に進出して湊機能の実権を握り、日本海交易に本格的に乗出して、津軽地方を中心とした内陸部の広域市場を背景として広範な商業活動を行ったと推定される。

それを証するものとして、全国的な貿易陶磁器の出現率(青森県では中国龍泉窯で焼成された青磁を基準)を見た場合、十四〜十五世紀中頃の青森県は他県を圧倒する出現率を示しており、特に中国青磁の椀は十三湊からもっとも多く出土している。

これは十三湊がこれらの中国青磁の移入口であったことを物語っていよう。

日本海ルートで運ばれた陶磁器は十三湊で荷下ろしされ、岩木川を下って津軽地方内陸部に運ばれ、各遺跡の所在地で消費されていたのである。

十三湊をはじめ、この交易のルートの実権を安藤氏が握っていたことは間違いない。

津軽安藤氏の盛衰

鎌倉時代の安藤氏の地位を示すものとして、蝦夷管領がある。

これは「諏訪大明神絵詞」にみえる名称であり、正和二(一三一三)年九月十一日の安藤宗季(むねすえ)譲状では「えそのさた(蝦夷沙汰)」と呼ばれている。

そもそも安藤氏は、古くから蝦夷集団の指導的な地位にある一族であったらしく、本州北端にあって夷島(えぞしま)との交易の管理統制にあたっていたのであろう。

時期はやや下るが「御内書案」に、安藤陸奥守が十五世紀初めに室町将軍足利義量(よしかず)の将軍就任を祝って、馬二〇匹、鳥五〇〇〇羽、海虎(らっこ)皮三〇枚、昆布五〇〇把等を献上したことが見える。

オホーツク海など北の海に生息する海虎の皮を安藤氏が献上したことは、蝦夷沙汰を通じて夷島の異民族と広範な交易活動を展開していたことを物語っていよう。

前記安藤宗季譲状などによれば、津軽安藤氏の所領は、その拠点である鼻和郡・西浜・外浜や出羽小鹿島(おがしま)、下北半島の宇曽利(うそり)の仲浜・田屋・田名部・安渡浦など、いずれも海に面していて、日本海、陸奥湾などの良港として機能した地であった。

また後述する道南地方にも勢力を敷衍(ふえん)していたことは当然であり、南部氏との争いに敗北した安藤氏が「エソカ島」へ退転できたのは、そもそもその地域が自己の勢力の及ぶ範囲であったからに他ならない。

なお近年、日本海側の津軽安藤氏と太平洋側の安藤一族とは、同じ安藤一族ではあっても歴史的な性格が相違するのではないかという見解が出されており、ここでは津軽安藤氏についてふれてゆきたい。

さて中国の元帝国が日本に通交をせまり、それを鎌倉幕府が退けた十三世紀後半に、北アジアのギリヤークらに対するモンゴルの侵攻に端を発して、我国の北辺でも蝦夷の蜂起があった。

その中で蝦夷管領安藤五郎が蝦夷によって首を取られる事件が起きた。

これは安藤氏が夷島に仏教を持ち込もうとして蝦夷が蜂起したのだという説もあるが、北条得宗家による全国的な海運の掌握に伴って、夷島の蝦夷たちからの収奪が激しくなったことに起因したのかもしれない。

十四世紀に入ると出羽国でも蝦夷蜂起があり、さらに北辺における蝦夷沙汰が困難な状況に陥ったようだ。

70

また安藤氏内部でも所領や蝦夷管領職をめぐって内紛が起き、元亨二(一三二二)年春、惣領安藤又太郎季長(すえなが)とその従兄弟五郎三郎季久(すえひさ、後に安藤宗季)が対立した。鎌倉幕府の措置をめぐって、ここに津軽大乱が起き、両者は自分に従う一族の者や蝦夷を引き連れて戦乱に及んだ。

異民族を巻き込んでの戦いであったことから、鎌倉ではこの津軽大乱を蝦夷蜂起と表現し、津軽大乱の処理をめぐる不手際が幕府滅亡の大きな原因となった(小口雅史編『津軽安藤氏と北方世界』河出書房新社 一九九五)。

南北朝・室町時代に入ると、足利方についた安藤氏と南朝方に残った南部氏は激しく争い、南部守行の嫡子南部義政は、安藤氏の拠点であった十三湊の攻略を企図するようになった。

『満済准后日記』永享四(一四三二)年十月二十一日条によれば、「奥ノ下国与南部弓矢事ニ付テ、下国弓矢取負、エソカ島へ没落云々」と見え、南部氏と安藤康季とが合戦に及んで安藤氏が敗北して夷島へ退転したことが記されている。

時の将軍足利義教(よしのり)は、南部氏に和睦を命じ、安藤氏はそれによって一旦は十三湊に復帰したが、義教死後、南部氏は再び十三湊を攻め、福島城を陥落させて、安藤氏は夷島松前に落ち延びたという。

その後、康季は津軽の回復を図るが成功せず、津軽における安藤氏の嫡流はここに途絶えた。

道南十二館

十五世紀初頭に、渡島半島の南端、函館の東から松前・上(かみ)ノ国にかけての海岸沿いに和人の構築した館が存在した。

「新羅(しんら)之記録」によれば、志苔(しのり)館・箱館・茂別館・中野館・脇本館・穏内館・覃部(およべ)館・大館・禰保田(ねおた)館・原口館・比石(ひいし)館・花沢館などであり、これらを「道南十二館」と称した(この呼称は近代に入ってからのものであろう)。

これらの館主の多くは、安藤氏嫡流の「季」(すえ)の字をその名に冠しており、南部や陸奥・若狭・加賀にその由緒を求める者もいた。

館主の名前からもうかがわれるように彼らは、津軽十三湊に本拠をおき、蝦夷管領として蝦夷沙汰を統括する安藤氏の勢力下にあったことは間違いない。

彼らは河川や海に面した地に館を構えて周辺の和人を支配し、河川・海浜・湊の権益を握った。

そして漁獲物やアイヌ交易品を主体とした交易活動によって、十三湊との関わりも深めていったようで、前記安藤陸奥守の献上品に見られるような北方の産物をもたらしたのであった。

永享四年の安藤氏の夷島退転後、津軽・下北地方から安藤氏系の豪族が道南に逃走したが、道南十二館の館主層はこれらの北走した人々と深い関係にあるものと思われる。

前述の通り安藤氏は道南から津軽回復にしばしば出兵したが、南部氏に駆逐されてついに津軽奪回はならなかった。

道南十二館の中で、近年特に注目されたのが、志苔館(現函館市志海苔町)である。

「新羅之記録」によれば、同館は小林良景の居館で、長禄元(一四五七)年のコシャマインの攻撃で陥落し、永正九(一五二一)年、再びアイヌの攻撃を受けたという。

館跡は、標高一八〜二五メートルの海岸段丘の南側に位置し、下北半島を目前にしている。

館跡の南西の銭亀沢(ぜにかめざわ)では四〇万枚に及ぶ大量の蓄蔵銭が発掘されて、俄然注目を浴びることになった。

出土した古銭は前漢代から明代初期の洪武(こうぶ)通宝にいたる渡来銭および皇朝銭などであって、十五世紀中頃の蓄銭遺跡と推定されている。

このほか館跡からは、舶載および国産の陶磁器、金属器など多数の遺物が発掘され、越前古窯、珠洲窯のほか瀬戸系の甕や擂鉢などがある。

大量の蓄銭、豊富な遺物などから当時の道南は、日本海交易ルートの重要な位置にあったと考えられ、十三湊を拠点とした安藤氏の海上活動とも密接な関係を有していたようだ。 |

図49 銭亀沢出土の蓄蔵銭

|

72

4 浪岡城と道南勝山館 top

浪岡城

中世十三湊が、その機能を喪失したのは、十五世紀中頃のことで、十五世紀後半から十六世紀に入って津軽地方で十三湊に代わる交易の主要な湊は現在のところ特定できない状況である。

その中で十六世紀代の遺物が出土する津軽地方の遺跡としては、浪岡城跡、大光寺城跡、大浦城跡、種里(たねさと)城跡、堀越城跡、油川城跡、石川城跡などであり、北海道では道南勝山館跡があげられる。

このうち、出土量の突出しているのが、浪岡城跡と勝山館跡である。

中世北奥の津軽田舎郡に居城をかまえ、浪岡御所として勢力を保持した北畠氏は、鎮守府将軍北畠顕家(あきいえ)の血筋を引く家柄と考えられるが、各系図や史料を見てもまちまちであり、各々が異なっていることから詳細は不明である。 |

図50 浪岡城跡の航空写真

|

浪岡城に入った時期についても判然としない点が多い。

しかし政庁と見まがうほどの堂々とした城郭を構え、遠く伊勢国にあって朝廷にも一定の地位を占めた伊勢国司家北畠家とも連携をとって浪岡御所として津軽田舎郡から外浜・十三湊に至る地域に、十五世紀から十六世紀にかけて一定の勢力基盤を有したことは間違いない。

現在のところ、北畠氏が根城南部氏の庇護のもとに浪岡に移ったのは、南北朝合一、陸奥・出羽二国の関東管領の支配などにより北畠氏の勢力が弱体化し、安東氏と南部氏との角逐が激化したあたりからと考えられ、十五世紀半ばとも推測されている。

また現在国史跡として残されている浪岡城の遺構は、その頃に築かれ、十六世紀に入って拡張されたと推定されている。

浪岡入部の当初は、現在よりも東部山麓(源常平(げんじょうたい)など)にいて、後に移ってきたのではないかといわれている。

城跡は、内館の他に新館、猿楽館、北館、西館、検校館などから構成されており、北館の北と西には二重の堀が、東側には三重の堀がめぐっていた。

現在までに約五万点以上の遺物が出土していて、中心的な年代は十五世紀後半から十六世紀にかけてであり、陶磁器類を中心に約三万点ほどが出土している。

内館は城主空間、北館は家臣団空間という調査結果が出ており、十六世紀の遺物が出土するのは北館の方といわれる。

また近年は鍛冶遺跡が出土しており、城塞としての性格もさることながら、交易をともなう町場としての色彩を色濃くもっていたことがわかってきた。

また古代以来、東北地方の交通の大動脈であった奥大道が浪岡城を経由していたと推測され、この道は、北上して外浜に入り、終点の大浜に至る。大浜は現青森市油川に比定され、「大浜」という地名が示すように、主要な港湾施設を備えていた可能性が高い。

しかも夷島(えぞがしま)への渡海口として、諸国からの交易品が奥大道によって夷島へもたらされ、逆に夷島から多くの北方の産品が大浜に陸揚げされて、国内に移入されたことは間違いなかろう。

74

北畠氏と外浜

北畠氏の活躍が確実な史料により判明するのは、十六世紀中頃に入ってからである。

京都の公卿山科言継(やましなときつぐ)の日記『言継卿記』の天文二十一(一五五二)年二月から四月にかけての中に、浪岡北畠氏が官位を得るために上洛して「昆布」や「いりこ」を献上したことが記されている。

具永(ともなが)、具統(ともむね)、具運(ともゆき)の三代の官位は、従五位下を出発として具永は従四位下まで昇進している。

この時期が浪岡北畠氏の全盛時代と考えられ、勢力範囲は「津軽郡中名字」や他の史料を総合すると、田舎郡の浅瀬石川以北から津軽半島東部、外浜地帯を主とする地域であった。

「新羅之記録」によれば、永禄三(一五六〇)年、浪岡御所北畠具運は、拝謁を願った夷島の蠣崎慶広に、夷島からの船着き場として潮潟野田玉川村を与えたという。

この地は、現在の青森市後潟に比定され、陸奥湾の南西部に該当する。

また後潟は、前述した東北地方の交通の大動脈であった奥大道の終点で、夷島への渡海口としてにぎわった大浜(現青森市油川)の近隣でもある。

前述した『言継卿記』の記述にも見られるように、北畠氏は、昆布やいりこなど北方産の献上品を都にもたらしており、これらの産物は、おそらく夷島を含めた北方世界との交易によって得たものであろう。

浪岡北畠氏にとって外浜はその点でも重要な地域であり、永禄年間には、今別の八幡宮(「津軽一統志」)や油川熊野十二所権現宮の再興に同氏が関わっている記録(「油川熊野宮棟札」)が見受けられる。

十六世紀中頃の外浜には、浪岡北畠氏の痕跡が随所に出てくるのであって、同氏が外浜を通じて当時の北方世界と深いつながりをもっていたことが判明する(『北の中世』日本エディタースクール出版部 一九九二)。

北畠氏との間で交流をもっていた夷島の領主とは、具体的にはかって道南勝山館の館主であり、松前大館に移転して道南に支配権を確立しつつあった蠣崎氏である。

|

図51 勝山館跡

勝山館

北日本地域において出土遺物の多さでは浪岡城跡にならぶ勝山館跡は、北海道渡島半島南部の上ノ国町にある。 日本海に注ぐ天ノ川河口に近い、南北にのびる台地とその周囲に位置する。

館の正面には、三段の平坦面が形成され、館の前面入口付近から小さな平坦部が四段続き、小屋、櫓、柵などがあったという。

一段低い宮ノ沢側の平坦地は「侍屋敷跡」と伝えられ、寺ノ沢側の平坦地には石積みの池と暗渠の排水施設がある。

寺ノ沢を介した南西に標高一五九メートルの夷王山があり、山裾には十五〜十六世紀と推定される、六〇〇基余りの火葬・土葬墓からなる夷王山墳墓群がある。 |

図52 夷王山墳墓群

図53 勝山館出土の陶磁器

|

発掘調査の結果、同館跡からは、数多くの青磁・白磁器・染付などの大陸産陶磁器をはじめ、美濃・越前・唐津などの国産陶磁器、鍋・釘・刀子・小札などの鉄製品や骨角器、多数の炭化米が出土した。その他複数の住居跡や鍛冶作業場跡も確認された。

また夷王山山麓の墳墓群の被葬者は、勝山館に拠った蠣崎氏配下の人々とみてよかろう(北海道・東北史研究会編『海峡をつなぐ日本史』三省堂 一九九三)。

さて十五世紀中葉の道南地方は、茂別館に拠る下国家政を守護として現在の上磯・函館地方にわたる「下之国」、大館(松前)に拠る下国定季(さだすえ)を「守護」とする「松前」、そして花沢館(上ノ国)の蠣崎季繁を守護とする日本海側の「上之国」の三地域に分かれていたという。

76

蠣崎氏の道南支配 長禄元(一四五七)年のコシャマインの蜂起で、和人の拠った道南の各館が次々に陥落したが、これらアイヌ民族の攻撃を免れた有力な館が花沢館であった。

「新羅之記録」によれば、同蜂起に端を発した戦乱は、大永五(一五二五)年まで続き、各地の生き残った人々が松前と天河(上ノ国の古名)に「集住」したとある。

花沢館の館主蠣崎季繁(すえしげ)の客将、武田信広は、蜂起制圧の過程で軍事指揮権を掌握し、蠣崎氏の家督を相続し蠣崎を称した。

寛正三(一四六二)年に蠣崎季繁が没して、蠣崎信広は、これらの戦乱を逃れて上ノ国に集住してきた人々を抱えて、新たに天ノ川の北側に州崎館、ついで花沢館の西側に勝山館を築いたと推測される。

なお「新羅之記録」や「福山秘府」などには、勝山館の名称は見えないが、同館は当時、和喜之館、上之国城、上国館などと表記され、勝山館は後世の名称であろう。

出土遺物や遺構から類推すると、勝山館に拠った蠣崎氏は、館内に一定の家臣団のほか、鍛冶職などの職人集団を抱え、アイヌ交易を主体とした、日本海交易に積極的に乗り出していったと考えられる。

文明十七(一四八五)年、勝山館に北夷(樺太か)を経由して中国産の「銅雀台瓦硯」が伝来したことや(「福山秘府」)、永禄年間にラッコ島(ウルップ島)特産のラッコの毛皮が届けられたことなどを勘案すると、勝山館の人々の交易の範囲は、北東アジア地域に及んでいた可能性があろう。

永正十一(一五一四)年、二代蠣崎光広は一族・家臣団をあげて勝山館から松前大館へ移動して本拠を移し、そのあとには城代がおかれた。

蠣崎氏が大館に移転した背景には、日本海交易だけでなく、太平洋交易路をも掌握しようとする企図があったのであろう。

浪岡御所の北畠氏が、京都に官職を求めて上洛し北方の産品を献上した時期に、蠣崎氏は「夷狄(いてき)の商舶往還の法度(はっと)」を出して、天河郷中にアイヌ民族のハシタインをおいて「西夷之尹(いん)」とし、上ノ国沖に帆を下ろした船には税が課せられ、その一部が夷役としてハシタインヘ年俸として分与された(「新羅之記録」)。

これによって蠣崎氏はアイヌ民族の懐柔を図り、民族間の戦争に終止符を打つことに成功した。

78

ここに同氏は、交易の範囲を支配地内に限定すると共に、交易の利益を一部アイヌ民族へ渡したとしても、アイヌ交易の利益をほとんど独占することになったのである(海保嶺夫『中世の蝦夷地』吉川弘文館 一九八七)。

北日本におけるこのような交易の仕組みのなかから、北畠氏が上洛に際して持参した北方産品が北東北地方にもたらされ、北畠氏を通じて都の公家たちが珍重する品物の一つとしての地位を築くに至ったのであった。

浄土真宗の北への拡大

近世以前に、北海道まで渡った宗教者としては、円仁や日蓮の弟子日持(にちじ)が有名である。

弘前の寺院にも日蓮宗の北方布教についての所伝が残されているが、これらは後世の付会であって、十五世紀頃の浄土真宗の北方教線の展開が確かな北方布教の記録として挙げることができよう。

「藤原姓菊池氏彌高山(いやたかさん)菊池院浄願寺系譜」(現秋田市浄願寺蔵。同系譜は、古系図焼失の後、復原されたものだが信憑性は高い)によれば、肥後の菊池氏の子孫武弘(弘賢)は菩提心を起して蓮如上人の徒弟となり、文明三(一四七一)年、師命により越前国吉崎(現福井県坂井郡金津町)をたって奥州夷地へ下向した。

さらに明応八(一四九九)年には夷地松前の上ノ国に浄願寺を建立し、文亀三(一五〇三)年四月二日に遷化したという。

なお浄願寺は、石山本願寺で高い寺格を有する寺である。

このような浄土真宗の夷島への布教進展の背景には、当時の北陸と出羽・夷島を結ぶ日本海海運の旺盛な活動があった。

浄願寺は、和人とアイヌとの間の抗争が激化するなかで、第三代了専(りょうせん)の時に、北海道松前から津軽地方へ撤退することとなった。

「浄願寺旧記」などによると、浄願寺は夷島撤退に際して、まず津軽の十三に入って、ついで原子(はらこ)城下(現五所川原市原子)に拠点を置いた後、浪岡・鰺ヶ沢に新寺を建立して布教活動を展開し、それから永正年中(一五〇四〜二〇)に秋田土崎湊に落ち着いたという。

浄願寺は夷島撤退以後も、夷島との関係を維持していたらしく、「夷浄願寺」と称した。

浄願寺が一時期、置かれたという原子は、飯詰(いいづめ)街道と大釈迦(だいしゃか)街道の交わる交通の要衝で、「波岡四天王」の一人原子平内兵衛が拠ったとされる原子(はらこ)城の城下町である(「津軽一統志」)。

原子氏も九州菊池氏の子孫と伝えられ、原子姓を名乗る秋田浄願寺の塔頭順応寺住職家は、この原子氏の子孫であるともいう。

その他、鰺ヶ沢の願行寺、木造の慶応寺も菊池姓の寺と言い伝えられている(『五所川原市史』通史編一 一九九八)。

80

二 近世海峡地域の形成 top

1 「弘前(ひろさき)城下と近郊農村――近世都市弘前の成立――

津軽氏の出自

弘前藩主家の津軽氏は津軽為信を藩祖とし、一二代津軽承昭にいたって、明治維新を迎えた。

為信以前の系譜は不明の部分が多く、各系図によって相違がある。

津軽家の系図では、久慈(現岩手県久慈市)から赤石種里(現西津軽郡鰺ヶ沢町)に入った大浦光信を遠祖とし、三代をへて、武田守信の子為信が伯父の大浦為則の養子になって、大浦氏本流を継いだという。

しかし南部側の「南部藩参考諸家系図」(岩手県立図書館蔵)によれば、為信は久慈治義の子で、兄との不和によって久慈を出奔し、天正十八(一五九〇)年に津軽を押領したという。

この系図では為信の幼名を平蔵と記しており、後の津軽家歴代藩主の幼名が平蔵であること、ならびに津軽側の系図では為信の幼名が扇とあって異例な扱いになっているのを見れば、南部側の系図の信憑性がやや高いのかもしれない。

しかしいずれにしても、現段階では不明な点が多いことは間違いない。 |

図54 津軽為信像(長勝寺蔵)

|

弘前の地勢と地名

弘前城下は津軽平野の南部に位置し、弘前台地とよばれる洪積台地の末端にあって、西側は沖積地である岩木川谷底平野にその一部が町並を形成した。

また城下町自体は主として、岩木川と上淵川に挟まれた地域に展開した。

『平山日記』によれば、弘前の地名の由来は、「尾閭(びろ)ヶ崎」にあるとしているが確証はない。

弘前の呼称が行なわれる以前は、「津軽一統志」に二ツ石・高岡・鷹ヶ岡とも呼ばれたとあり、「津軽信枚君一代之自記」(国立史料館蔵)には、弘前と改称したのは寛永五(一六二八)年八月二十日であるという。

弘前の呼称が正式な史料に登場するのは、正保三(一六四六)年「津軽弘前城之絵図」丙閣文庫蔵)においてであり、この後、弘前を高岡と呼ぶことはなくなった。

|

図56 弘前城の追手門

都市弘前の建設

弘前の建設は、「津軽編覧日記」(弘前市立図書館蔵)によれば、津軽為信分慶長八(一六〇三)年、鷹ヶ岡に町屋派立(はだち)を命じて地割を行ったことに始まるという。

慶長十五年正月、当地に築城を開始してのち、翌十六年、堀越から神社・仏閣、大小諸士屋敷、工・商の屋敷が当地に移転して、ようやく基本的な城下の体裁が整った。 |

図55 「寛永来年津軽弘前城之絵図」

|

「津軽弘前城之絵図」には、弘前城を中心に城北は足軽町・歩者町・小人町・禰宜(ねぎ)町・町屋が町割りされていて、八幡宮や伊勢太神宮がある。

城東は、町屋・小人町・侍屋敷・寺院街が町割りされ、東照宮・薬王院がある。

城南は、町屋と足軽屋敷・長勝寺を中心とした寺庵が並び、長勝寺の付近は、土塁と空堀をめぐらした長勝寺構(がまえ)を形成した。

構の中には、禅宗長勝寺のほか同宗耕春院、同寺庵三四と町屋があった。

城南の溜池は慶長十八年から掘られ、重森山は元和元(一六一五)年から掘り崩された。

城西には、町屋・侍屋敷・馬屋(まや)・鷹匠町があり、ほかに誓願寺があった。

82

当時岩木川は二筋に分れ一筋は弘前城内天守の真下を流れており曲流する箇所は先達(せんだち)ヶ淵と呼ばれた。

同川西岸の藤代には、革秀寺(かくしゅうじ)と為信霊屋がある。

「津軽弘前城之絵図」によれば、城内にも侍町があって、三の丸に中級家臣以上が住む白銀町・大浦町、四の郭には「大小身の面々」が居住したという。

寛永末年「津軽弘前城之絵図」(弘前市立博物館蔵)によれば、寛永から正保期にかけての武家屋敷の家数は、五二八軒、町屋は約一一二七軒ほどで、武家と町屋の比率が一対二となっていた。

なお藩日記などに「弘前構」「弘前総構」の文言が見られるが、これは長勝寺構の土塁から北東へ延伸する土手(南溜池の北側)に区切られた都市空間を示していると推測される。

城下と近郊を結ぶ道

十七世紀後半の弘前城下の絵図類には、城下から近郊農村、ないし各地方へつながる道路が描かれている。

図中に在方への道と記された道が二つあり、一つは、城下西側の新町と紺屋町との間の西へ延びる道路である。

これは、岩木山麓南側から岩木川に至る道路で、藩主家の津軽氏が、戦国期以来、勢力を涵養した、津軽地方の西根と称された地域と城下を結ぶ道であった。

津軽地方の総鎮守である岩木山神社をはじめ、後には四代藩主を祀る高照神社にいたる百沢街道として整備された道筋でもある。

後述するように、この街道沿いの近郊農村から、城下への野菜などの供給がなされ、この道筋沿いは殷賑(いんしん)をきわめたようだ。

もう一方は、城下南側の南溜池と大円寺との間に在方への道が見える。

これは新寺町が十七世紀の中頃に形成された後、茂森派(しげもりはだち)町(現茂森新町)とつながって、城下から領内の南西方面へ向かう道路として活用された。

悪戸・相馬・湯口村などの近郊農村とつながる一方、尾太や虹貝などの領内有力鉱山へ向かう道路であり、城下からそれらの鉱山への必要物資の運搬道路としても用いられた。

在方への道路とは別に、絵図に見える城下からの街道としては、城下から北東に向かう和徳口は、南部への本道とされ、青森・外浜方面、さらには南部地方へ向かう街道であった。

同じく城下南東へ向かう城下の堀越口は、秋田への道として描かれ、大鰐(おおわに)・碇(いかり)ヶ関との連絡道であった。 |

図57 新寺町の寺院街

|

84

堀越口と和徳口の道は、いずれも土手町と新土手町(現上土手町)との間で交差していて、この十字路は羽州街道の南部と秋田へ向かう分岐点としての役割を果たしていたことになろう。

堀越口と和徳口の関係を整理すると、秋田から羽州街道を北上してきた旅行者は、碇ヶ関を越えて堀越口から弘前城下に入り、城下北東の和徳口へ至って、ほとんど城下の町中を経由することなく青森・外浜方面への道路に入ることになる。

なお城下北西端の岩木川を越えて北西に延びる道路は、秋田本道とあって、これは城下から岩木山の北側を通る鰺ヶ沢街道を経由して、岩崎・八森(はちもり)をへて秋田へ至る街道を指していた。

「正徳期町方屋敷割裏書記録」(弘前市立図書館蔵)によれば、弘前城下には各町に「町中馬頭」が置かれ、二二名の馬頭が伝馬御用を受け持っていた。

また天和年間の「藤崎村書上絵図」(同前)には、弘前城下の近郊農村である、十七世紀後半の藤崎村に、「伝馬派立」の文言が見えることから、伝馬の公役を勤めるため新田開発がなされていたことが判明する。

このように近郊農村も城下と同様、藩からの伝馬御用の負担を免れることはできなかった。

家臣団の郭外移転

さて慶安二(一六四九)年五月三日、横町(現東長町)の算盤屋大坂屋久兵衛宅から出火した火事は、寺町の寺院五ヵ寺を焼亡した。

藩では、大火の翌年寺町の寺院を溜池の付近に移動させて、新寺町を形成した。

寺町大火の後、藩政時代の弘前城下にあって、その景観に極めて大きな変化を及ぼしたのは、次の二つの事柄であった。

十七世紀末から十八世紀初めにかけての武家の郭外移転と、十八世紀後半における武家の農村への在宅である。

弘前城内には数多くの侍屋敷が存在し、侍町が形成されていた。

藩主権力の確立に伴って、家臣団を徐々に城外へ移住させ、城内を政務機関の所在地とする動きがでてきた。

天和三(一六八三)年頃より、城内の御用地化が進み、元禄九(一六九六)年から同十二年にかけて武家屋敷の郭外移転が本格化した。

なお屋敷替に先行して、元禄八年の大飢饉によって藩財政が窮乏した結果、弘前藩では家臣団を大量に召し放ちに処した。

この「減少」と称される一連の措置によって、最終的には一〇六〇名余の家臣が弘前城下を退去した。

軽輩の藩士や職人・能役者などをはじめとして、翌年には番方の家臣団に焦点をあてた召し放ちが実施された。

減少の対象とされた軽輩の家臣たちは、領外に立ち去ったとする史料が見られないことから、おそらく城下の近郊農村に転住したものと推測される。

元禄と宝永の二度にわたる武家屋敷の郭外移転の結果、城の東側に下級藩士を中心とする侍町が新たに形成されると共に、大浦町・白銀町が上級藩士の屋敷町となった。

ここに藩政成立期以来おこなわれてきた城下の経営は一段落し、弘前城の内部は政務機関の所在地として機能し、一方の城下は家臣団と町方の居住する典型的な近世城下としての景観をあらわした(長谷川成一編『弘前城下史料』上 北方新社 一九八六)。

弘前近郊の農村

貞享二(一六八五)年三月の注記のある「弘前并近郷之御絵図」(青森県立郷土館蔵)は、弘前城下を中心として放射状に伸びた街道沿いに位置する近郊農村と、その景観を克明に描いた絵図である。各史料に見える「弘前廻り」「弘前近郷」という文言が示す地域的な範囲が、当絵図によって初めて判明した。

86

それによれば、弘前近郷とは、弘前を中心とした半径約六キロの範囲を指し、おおむね、東は松崎村、西は兼平天神、南は大和沢村、北は三世寺(さんぜじ)村のあたりを境としていて、その範囲内の枝村をあわせた一一七ヵ村が、弘前城下の近郊農村として当時の人々に認識されていた。 |

図58「弘前并近郷之御絵図」青柳館跡付近

|

文政四(一八二一)年の「御郡中道法并駄賃定帳」(弘前市立図書館蔵)によれば、城下と近郷農村を結ぶ街道としては、弘前・藤崎間の街道、弘前・高杉間の街道、弘前・愛宕間の街道、弘前・湯元間の街道、弘前・切明間の街道、弘前・相馬間の街道、弘前・国吉間の街道、弘前・一ノ渡間の街道、弘前・尾上(おのえ)間の街道、弘前・久渡寺(くどじ)間の街道、あわせて一〇の街道があった。

また「新撰陸奥国誌」(東京大学史料編纂所蔵)は、幕末明治にかけての城下町周辺の農村を次のように描いている。

悪戸村・下湯口村・黒滝村などは、村内で野菜や果実を生産し城下の市で販売し収入を得ていた。

城下西側の駒越町や岩木川西岸の村々は朝夕の往来が著しいものであったといい、駒越町に通じる賀田道沿いの村々から城下への往来は、頻繁であった様子がうかがわれる。

寛政改革による藩士の農村居住

寛政四(一七九二)年、藩士在方令が出され、一五〇〇石取りの津軽蔵人をはじめとして、三〇〇石以上の四二名の藩士が在方への移住を命ぜられた。

それ以前から小給藩士の土着は励行されていたが、寛政七年「御家中在宅之族村寄」(弘前市立図書館蔵)によれば、在宅者数は七九六人、在宅村数は二五七ヵ村とあって、大量の家臣団が在方へ移住した。

彼らが居住した地域は、右史料によれば、ほとんどが城下近郊の農村であった。

それは弘前藩の知行形態に理由があった。つまり、家臣の知行は三分の一を新田地帯か外浜地区三分の二は弘前の近郊農村に宛行うというものであった。

その結果、在方居住を命じられた家臣たちの多くは、城下近郊農村に所在する知行地の田屋に居住することになったのである。

藩士の土着は、寛政十年の廃止令によって失敗に終り、在方から城下へ藩士たちが戻ってきた。

同十二年の「分間弘前大絵図」(同前)や文化四(一八〇七)年の「御家中町割」(同前)をみても潰町(つぶれまち)とされた町内は、もとの侍町に復活した。

2 西浜と鰺ヶ沢湊の繁栄――西廻海運と大坂市場―― top

上方への廻米

日本海交易に従事する者たちの尊崇を集めてきた深浦(ふかうら)町の円覚寺。

同寺の宝物の一つで、寛永十(一六三三)年に越前国敦賀(つるが、現福井県敦賀市)の庄司太郎左衛門が奉納した「北国船絵馬」には、その特徴である丸い船首に加え、帆走を補うために櫂を用いる北国船の様子が描かれている。

近世初期から中期にかけて活躍した北国船は中世の船の形を色濃く残し、波除けの蔀(しとみ)や垣立(かいだて)を用いなかった。

北国船をかたどったと思われる船形木製品が越前朝倉氏の一乗谷(いちじょうだに)遺跡(福井県)から出土しているが、北国船の姿を視覚的に捉えることのできるものはごく限られており、この絵馬は、近世初頭における日本海海運の姿を伝える貴重な資料といえよう。 |

図59 円覚寺の「北国船絵馬」

|

庄司太郎左衛門は、寛永年間に弘前藩の委託を受けて敦賀蔵屋敷の留守居(るすい)をつとめた人で、屋敷の修理を自前で行ったり藩からの扶持支給を遠慮したりしていることから、相当の有力商人だったと見られる。

津軽氏は、豊臣政権や徳川政権初期に京都勤番や不時の合戦に備えて糧米(りょうまい)を確保する必要があり、さらには蔵米を上方市場で売却して現銀を獲得しなければならなかった。

88

敦賀に蔵屋敷を置いたのは、ここが畿内・北陸を結ぶ交通の要所だったからである。

糧米や蔵米は必要に応じて売却され、蔵屋敷の運営資金に宛てられた。

琵琶湖の舟運が整備されてからは、大津(現滋賀県大津市)にも蔵屋敷を置き、当時の金融の中心であった京都や上方での米の売り捌きに力を入れた。

こうして藩が船を雇って領内の米を集め、敦賀−大津−京都・大坂へ輸送する廻米の基本的な形が整ったのである。

最盛期の敦賀には、弘前藩の蔵米を含めて六〇〜七〇万俵が送られたと見られる。

延宝三(一六七五)年の敦賀における米相場の比較によれば、一位は越後蔵米で銀一〇匁につき一斗三升三合、二位は主内蔵米で一斗四升、三位は秋田蔵米と津軽蔵米で一斗五升となっており(「寛文雑記」)、弘前藩米は上方において一定の評価を得ていたことが分かる。

大坂蔵屋敷

「天下の台所」と呼ばれた大坂の繁栄は、寛文十二(一六七二)年に河村瑞賢が西廻海運を整備した後に本格化した。

下関−瀬戸内海をへて大坂へじかに入港することが可能となり、敦賀での積み替えの手間がなくなって、輸送経費は大幅に節減された。

元禄十(一六九七)年には堂島に米市場(現大阪市北区)が開かれ、北国諸藩の廻米が始まった。

弘前藩も寛文十二(一六七二)年に初めて大坂へ廻米し、しばらくは敦賀・大坂の双方に廻米する態勢を続けたが、貞享四(一六八七)年以後は大坂に一本化している。

弘前藩米は「青森米」と呼ばれ、豊作だった宝暦八(一七五八)年には、鰺ヶ沢から七万石を積み出した(「津軽見聞記」)。

天明三(一七八三)年の凶作の時でさえ、大坂へは二〇万俵を送ったという。

北国米を安定して吸収し得たことにより、大坂は全国市場の中心へとのし上がったのである。

弘前藩の大坂蔵屋敷は、天満十一丁目の川筋に建てられた(現在の天満警察署)。

津軽家文書(弘前市立図書館蔵)には大坂蔵屋敷の絵図面が数枚残されており、それらによれば、当初は東西約二〇間・南北約二六間、約五二〇坪の敷地を有していたという(植松清志・谷直樹「弘前藩の蔵屋敷について」『大阪市立大学生活科学部紀要』四六 一九九八)。

その後、隣接地の購入と増築を重ね、寛政九(一七九七)年には一・四倍にあたる約七四〇坪に達した。

敦賀・大津の蔵屋敷がしだいに衰退・閉鎖へと向かったのとは対照的に、大坂蔵屋敷は明治に入って政府に召し上げられるまで、営々と存続した。

米の増産と西浜

西浜では十三湊(現市浦村)と深浦湊が中心港として機能してきたが、前者は土砂の堆積により、後者は元々入江が狭かったこともあり、近世の船舶大型化の趨勢に対応できなくなった。

特に十三湊の衰退は激しく、天和三(一六八三)年の冬には、町年寄や庄屋といった上級の町人までが渇命(かつめい、飢餓)に陥ったという(「弘前藩庁日記」〈国日記〉)。

弘前藩は、津軽半島の材木を積極的に移出して、この地域の交通運輸を活性化しようとした。

さらに「十三小廻し」という独特の輸送形態を導入して、十三湊の復興を図った。年貢米は領内十数ヵ所の小蔵に納められた後、鰺ヶ沢・弘前・三世寺(さんぜじ、現弘前市)・板屋野木(現板柳町)・十三の藩営蔵(=御蔵)に収納された(『津軽家御定書』)。

内陸部の米は岩木川の舟運を利用していったん十三湊に集められ、藩士の知行米はそのまま蝦夷地へ、上方で販売される藩の御蔵米は沖合で待つ大型船に積替えられて、鰺ヶ沢へと送られたのである。

90

これにより鰺ヶ沢の収米能力は高まり、盛運を迎えることになる。

元禄・宝暦・天明・天保の四大飢饉で大量の餓死者を出したことから、近世の北奥には冷害・凶作のイメージがつきまとう。

しかし、それが必ず飢饉に発展したわけではないし、土地の生産性そのものが低かったわけでもない。

例えば、仙台藩の作柄は江戸の米相場を左右するほどの影響力を持ったし、八戸藩の大豆は醤油生産と関わって元禄期のグルメブームを形成したという。

飢饉の最大の原因は、北奥諸藩の財政が全国市場での米売却に頼りきっていたことにある。

飢饉が都市よりも農村、消費地よりも生産地で発生しやすい傾向があることは、広く指摘されている。

津軽平野の開発は、四代藩主津軽信政の治世下で最初のピークを迎えた。貞享〜元禄年間には領内総検地も完了して、弘前藩の財政は安定した。

小知行制による開拓農民の誘致、土淵堰(どえんぜき)の開削など岩木川水系を利用した藩営用水の整備、防風保水を兼ねた植林などの施策が功を奏し、十八世紀初頭には、本高の五倍強(約三〇万石)という収穫を得た。

寛文期以後は出荷量が格段に増えたため、他藩と同様に弘前藩も、廻米の売却を大坂の蔵元商人に委託した。

しかし、このやり方は一種の先物取引であり、出荷量が確保できない場合には藩が蔵元に対して借金をすることを意味していた。

寛文〜貞享期には作柄が安定していたため問題は生じなかったが、貨幣経済が浸透し、凶作が頻発するようになる元禄期以後、弘前藩の財政は急速に逼迫していった。

宝暦四(一七五四)年の「御改帳写」(弘前市立図書館蔵)によれば、茨木屋・鴻池・佐藤など上方商人からの借銀が一万四六四八貫余、江戸での借金が四万二三一九両余あり、国元分を合わせると、実に三十五、六万両の負債だったという。

近い年で豊作だった安永六(一七七七)年の収入は約二〇万両と計算されており、いかに莫大な金額が動いていたかが理解できるだろう。

図60 蓑虫山人「西津軽郡鰺ヶ沢町岩木山眺望の図」 |

図61 蓑虫山人「高杉村・山谷氏所蔵の亀ヶ岡出上遺物」 |

鰺ヶ沢の賑わい

明治十年代に青森県を訪れた放浪の画家蓑虫山人(みのむしさんじん)は、下北半島から青森をへて西浜地方をめぐり、多くの風景画を残している。

加えて、青森県内で大量に出土する考古遺物に強い関心を持った彼は、自らも発掘を行ってそれらの遺物を描いた。

やがてこれが学界で注目され、亀ヶ岡遺跡(現西津軽郡木造町)の存在を全国に知らしめたが、この点は彼の功績の第一と言わねばなるまい(亀ヶ岡遺跡については、一七五〜一八一頁参照)。

発掘の模様は一五五枚の絵日記「写画」の中に描かれているが、そこにはまた、山人が見た西浜のにぎわいも活写されている。

鰺ヶ沢の浜にびっしりと貼り付いた町屋、壮麗な堂宇と池水に飾られた高沢寺、建ち並ぶ商家や娼郭の大広間で、山人は頻繁に書画会を開いた。

会後の酒宴風景には山人とその後援者が登場し、芸者や仲居までもが名前入りで描かれるユーモラスな作品である。

92

鰺ヶ沢の主な廻船問屋としては、塩屋(塩谷)・菊屋・竹屋・小浜屋・山本屋などがあった。

嘉永三(一八五〇)年の津軽長者番付調べには、塩谷利右衛門・備前屋長兵衛・塩谷治左衛門などが東西前頭にランクされている。

明治期には北前船が盛んに入港し、「鰺ヶ沢に三十艘の船が入るとすると、青森に入るのはその十分の一に過ぎない有様であった」という浜舘貞吉の話や「上方船の帰航には津軽の米を積んで帰ったようですが、日傭取人夫が幾百人となく列をなして、米倉から伝馬船まで米俵を運搬する光景は、何ともいわれぬ壮観盛観でした」という浪華煎餅伊藤翁の話(いずれも『鰺ヶ沢町史』より)などに伝えられるように、そのにぎわいぶりは現代の及ぶところではない。

塩屋では昼ころに挨拶に行けば誰にでも飯を出したと言うから、豪毅なものだった。

町内の白八幡宮に掲げられている「鰺ヶ沢湊図絵馬」は、慶応元(一八六五)年に上方の米商人・大津屋が奉納したものである。

海上に浮かぶ持船の萬金丸・栄運丸・久宝丸は二四反帆の弁財船で、千石余を積むという北前船の典型的な姿である。

画面の左下には米蔵が並び、その周りで多くの人夫が忙しく立ち働いている。

この種の船絵馬は十八世紀中頃に登場し、幕末から明治期にかけて数多く制作された。

作者の三代吉本善京は大坂の船絵馬師である。船の構造や操船技術など専門的知識に通暁しており、描写はかなりリアルなものになっている。

願行寺(がんぎょうじ)・来生寺(らいしょうじ)の阿弥陀(あみだ)如来立像は、京都からもたらされた。

浄土真宗の寺院ネットワークは全国に展開しており、両寺にも、本山である本願寺からの寺号許可状や木仏手形が残されている。

真宗では、本尊仏を手に入れるために鑑定料その他の代物を本山に納める必要があったという(張洋一「旭照寺蔵阿弥陀如来立像と〈旭照靠記録〉」『堺市博物館報』一一 一九九二)。

町内の高台に位置する無量庵(曹洞宗)の文殊(もんじゅ)菩薩・勢至(せいし)菩薩半跏像(はんかぞう)の台座底には「細工人今木太右衛門」「大坂高口秋屋」の墨書銘がある。今木は大坂の仏師今来氏のことだが、深浦町の円覚寺にも平嶋春慶(大坂)や岩井弥兵衛(大坂)などの作例があり、日本海を通じて培われた西浜と上方の強い結びつきを、改めて実感させられる。

3 岩木川舟運と新田地帯――岩木川とその河岸―― top

岩木川と津軽平野

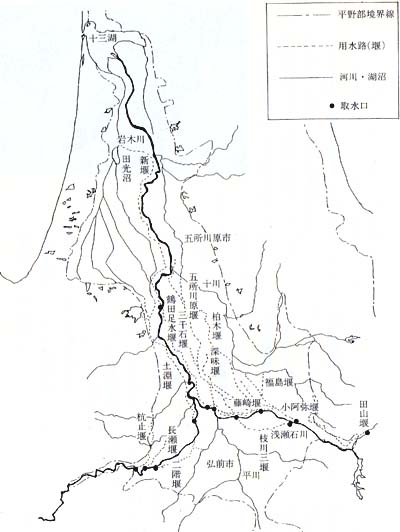

岩木川は白神山脈の雁森岳に源流を発し、上流部では北東に流れ、弘前市西部で流路を北に変え、津軽平野を北上して十三湖に至り、日本海に注ぐ延長約一〇二キロ・流域面積二五四〇平方キロの一級河川である。

青森県内の河川で一番長いものは南部地域を流れる一四二キロの馬淵川があるが、岩木川は沖積世より幾度となく氾濫を繰返し、地味豊かな津軽平野を形成し、実りをもたらす川として人々の心のよりどころとなってきた。

現在、その流域市町村は三市一一町一〇村におよび、一次支川だけでも一八川と多く、まさに津軽平野の幹川といえよう。

岩木川の自然的特徴としては、まず第一に源流から弘前辺までの勾配が一五〇分の一と、他の河川に比べて急傾斜であり、それを過ぎると水の勢いがゆるやかになり、下流部ではぼぼ平坦になる点である。

そのため中流域の弘前や支流の平川との合流点である藤崎(現南津軽郡藤崎町)付近を中心として洪水が多く、特に春先の融雪期や七〜八月の豪雨期に被害が集中している。

94

岩木川の洪水については、記録に残っている天文三(一五三四)年から数えても二一〇回以上であり、そのつど多くの人命・財産を奪い、耕地の荒廃などをもたらした。

時代はくだるが、安政四(一八五七)年六月の洪水では水位が平常より九尺余(約三メートル)上昇し、堤防三六ヵ所が決壊して、三七四九町歩の田畑が被害を受けた。

この時、五所川原の湊村庄屋平山平助は藩庁から堤防修復を命ぜられ、長さ二間の丸太一三六三本、人夫二三一四人、俵一万四三六四袋、柴四六六貫八分六厘を付近の三一ヵ村に割り当てているが(「平山日記」)、災害のたびにこうした甚大な損失を沿岸の人々はこうむってきた。

岩木川では水害防止のため、四代藩主津軽信政の寛文年間(一六六一〜七二)から本格的な堤防構築や、屈曲修正などの改修工事が進められてきた。

また、弘前藩では沿岸の豪農を川方見継役に任命し、河川に異常があった際には逐次報告させ、場合によっては平山平助のように在地の負担で堤防の復旧を命じた。

岩木川は単に運輸や農業灌漑などに有益な側面だけではなく、津軽地方の人々にとっては時として荒れ狂う自然の姿を実感させるものであった。

自然災害を克服するために造られたのが一九五三(昭和二十八)年に着工した目屋(めや)ダム(現中津軽郡西目屋村)である。

同ダムは一九六〇(昭和三十五)年に完成し、有効貯水量三三〇〇万立方メートルを證る津軽地域最大の多目的ダムとして現在も稼働しており、これにより水害の心配は大きく取り除かれた。

岩木川の第二の特徴は、同川が津軽平野をほぼ南から北に流れているため、北方下流の十三湖地域では融雪が遅く、中流域から流れた雪や下流域の降雪が河口部に溜まりやすい点である。

このため十三湖は冬期には結氷状態となり、通年の舟運は不可能であった。

また、河口部には大量の土砂が蓄積し、流れに勢いがないためそれを海に押し流す作用に乏しく、十三湖の底部が徐々に高くなり、江戸時代になると舟の底がつかえて港湾としての機能を次第に果たせなくなるという問題に直面した。

舟運の発達

岩木川は津軽地域における内陸運輸の大動脈であり、平川と合流した同川は大川と呼ばれて、様々な物資が行き交いした。

ことに藩政時代には岩木川舟運が発達し、領内の米や木材は弘前をはじめとして各地の川河岸(かし)に集められ、十三湊まで輸送された。

そしてそれらの物資は十三湖周辺の小型船舶で鰺ヶ沢湊まで廻漕され、そこから上方へ運ばれた。

よって、十三湊の船舶は藩の廻米(かいまい)にとっては欠かせないものであり、それは「十三小廻し」と呼ばれ、舟の確保が重視された。

さらに、鰺ヶ沢からは逆に領外廻船がもたらす紙・荒物(あらもの)・木綿・砂糖・瀬戸物等々の生活必需品が運ばれたのである。

運輸に関してはもちろん陸上交通も盛んに法われたが、牛馬にくらべて大量の物資を早く安価に運べる岩木川舟運のほうが重要であった。

例えば廻米をみると、元禄四(一六九一)年に鰺ヶ沢に陸路で運ばれた年貢米が四万五〇〇〇俵余であったのに対して、舟運による米は六万一〇四一俵余を数え、当時船舶が岩木川を盛んに登り下りしていたことがよくわかる。

では具体的に岩木川で使用された舟とは、どんなものだったのだろうか。

川船であるから海上船舶とは一概にくらべられないが、多くは高瀬船かこれにつぐ「ヒラタ船」であったと推定される。

高瀬(たかせ)船は操作性を良くするために船尾と船首が高く、平底で板を薄くした軽快な作りであった。

ヒラタ船は船首に水押(みずおし)を入れて高瀬船より尖った形にした点に相違があった。

この両者の他にもやや大きめの船が使われることもあり、中には船の中央部に帆を張って川を行き来したものも見られた。

これらの船は下りは船頭や川の流れにより運行されたが、川を遡上する時は沿岸から綱をつけて人力や馬で引いたのであり、堤防がコンクリート化され、ダムが造られて流水量が調節される以前はそうした姿が沿岸で盛んに見られた。

96

また、船の正確な大きさについては不明な点があるが、米の積載量は時として難破した事例から分かる場合がある。

大きなものは四三〇俵積み(「弘前藩庁日記」〈国日記〉貞亨三年閏三月十四日条)、小さいのは九三俵積み(同貞享四年十二月晦日条)であり、その他の記録も含めて推定すると約一〇〇俵積み程度の船が多用されたようだ。

|

図63 五所川原堰

川河岸(かし)と新田地帯

岩木川の沿岸には、物資の積出し拠点である河岸の名残をとどめる地名が各地にみられる。

弘前市の浜の町や五所川原市の湊・大泊(現藻川)、藤崎町の船場などはその典型的な例であり、ここには藩の蔵が設置され、米をはじめとする多くの物資が行きかった。

その他の主な河湊としては弘前市の三世寺(さんぜじ)・板屋野木(いたやのき、現北津軽郡板柳町)・蒔田(まきた、現北津軽郡金木町)・十三(現北津軽郡市浦村)などがあり、そこは藩の厳重な管理下に置かれた。

これらの内、最初に栄えたのは藤崎であったが、寛永二十(一六四三)年に板屋野木が開発されてからは、同地が弘前−十三湊間の中心的河湊となった。 |

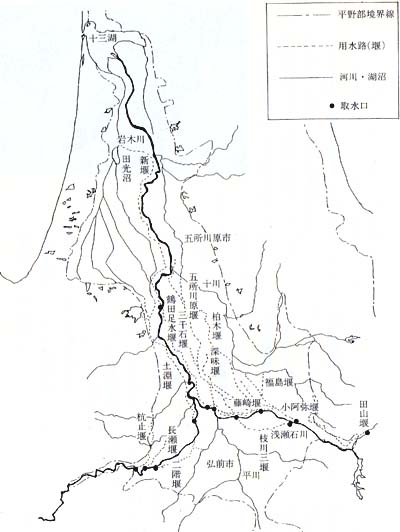

図62 津軽平野と岩木川用水路図

|

というのも、十七世紀中期から弘前藩の新田開発は飛躍的な拡大期を迎えたのであり、開発耕地が岩木川下流の「下之切」(しものきり、津軽半島の飯詰から北部)地帯にまでおよび、その結果、弘前に近い藤崎よりも新田地帯に便利のよい板屋野木や五所川原が物資集積の中心となった。

弘前藩の新田開発は派(はだち、派立)と呼ばれ、藩政の確立と共に鋭意進められたが、初期の開発では「御蔵派」(おくらはだち)という藩の直営地農民と、「小知行派」(こちぎょうはだち)という藩によって開発を認められた少禄の家臣団が主体であった。

藩の記録によると、彼らが開いた新田は正保二(一六四五)年の段階で五万七四六八石余で、すでに本村の石高四万五〇〇〇石を越えていた。

そして新田高のうち一万五四六〇石余は切添新田(本村に隣接する開発地)であり、これから考えると、最初の開発は岩木川水系に沿った本村とその周辺部で行われた。

98

ところが津軽半島全域に及ぶような大規模開発は「御蔵派」にしろ「小知行派」にしろ、少人数の農民労働力では不可能であり、藩営の新田開発が必要となった。

こうして延宝・天和年間(一六七三〜八三)から広須新田(現西津軽郡木造町・稲垣村・柏村・五所川原市)や木作新田(現西津軽郡木造町・鰺ヶ沢町)、金木新田などが開かれた。

元禄元(一六八八)年の石高は本村高二六万一五三一石余・新田高一〇万六九八二石余と大幅に耕地は拡大し、五所川原堰・上淵堰などの大規模灌漑用水や、新田地帯を風から守るため屏風山への植林なども実施された。

こうして津軽半島一帯が穀倉地帯になると、その中心部を流れる岩木川の役割はますます重要となっていった。

所々の川河岸(かし)には藩の米蔵が立ちならび、商人や庶民も舟運によって物資を輸送したが、岩木川は頻繁に利用されるだけに他の河川に見られないような問題も多々あった。

安政四(一八五七)年、郡奉行の後藤門之丞は配下の代官に岩木川管理について通達を出しているが、その中で、川沿いの村々では簗(やな)などの仕掛けをして魚をとり、漁期を過ぎてもそれを放置しておくことから、流木などが引っ掛かり、川が荒れて鮭漁も減少していると指摘している。

また、商家でも川沿いに荷揚げ用桟橋などを置き、管理を粗雑に心得ているから治水の妨げとなっているとも注意している。

岩木川は人々の生活の幹線であったため、そこに起因する環境問題をもはらんでいたのである。

4 碇ヶ関と羽州街道――参勤交代の道―― top

成立期の碇ヶ関街道

羽州街道は、奥州道中桑折宿(現福島県伊達郡桑折町)から小坂・金山峠をへて、山形・新庄・横手・秋田・能代を通り碇ヶ関・弘前・青森に至る道筋をいう。

奥州街道の裏街道的な性格を持ち、津軽氏の参勤交代の街道として利用された羽州街道は、現在でも大部分か国道七号線として改修整備され、利用されている。

弘前藩では羽州街道のことを小坂峠から由来して、「小坂道中」もしくは「小坂通り江戸道中」などと呼んでいた。

藩政時代、弘前城下から他領へ通じる街道は、

① 浪岡(現南津軽郡浪岡町)−油川(現青森市)−狩場沢(現東津軽郡平内町)−野辺地(現上北郡野辺地町)を通り、盛岡藩領へ入る奥州街道末端部分、

② 大鰐−碇ヶ関から矢立峠を越えて秋田領へつづく「碇ヶ関街道」、そして、

③ 鰺ヶ沢から日本海沿いに南下して、大間越(現西津軽郡岩崎村)−八森(現秋田県山本郡)に抜ける「西浜(鰺ヶ沢)街道」の三つがあった。

近世初頭、津軽から中央への往来のために主に利用されていたのは③の街道である。

天正十九(一五九一)年十月晦日の豊臣秀吉朱印状(国立史料館蔵津軽家文書)では、藩祖津軽為信が鷹を献上する際にはその道中筋において鷹輸送の援助をするように命じており、泊地の地名が列挙されている。

これによると、八森・能代をへて、日本海沿岸を南下しており、つまり、西浜街道が公的道路として利用されていたと考えられる。

津軽地方の鷹は太閤鷹として位置づけられ、鷹献上は重要な軍役の一環を担うものだった。

徳川政権下に入っても寛文五(一六六五)年に②の碇ヶ関街道に変更されるまで、西浜街道が参勤交代の道として、利用されていた。

100

碇(いかり)ヶ関と参勤交代

碇ヶ関を通り秋田領へと向かう道については、天正十四(一五八六)年、津軽為信が矢立峠を切開いたことが「津軽一統志」に記されている。

また、「永禄日記」には天正十七年に碇ヶ関道の開削が決定され、天正十八年に工事されたことがみえる。

当初の碇ヶ関の役割は、南部領への連絡口としての性格が強かったようだが、天正年間の後期に為信の統一事業が進展すると共に、碇ヶ関を通る道の整備も開始された。

なお碇ヶ関口の存在意義が増し、街道としての実態が明らかになるのは十七世紀半ば頃からである。

そして、交通の要所としての重要度が決定的に高まったのは、弘前藩が参勤交代路を西浜街道から碇ヶ関経由の羽州街道へ変更したことによる。

参勤交代の道としての機能を設定される前後の時期において、他の主要街道とくらべると、内外からの認識が変化する様子が次のようにわかる。

承応二(一六五三)年「津軽領道程帳」(弘前市立図書館蔵)によれば、大道筋として、まず、西浜街道から奥州街道へつながる道程を掲げてあって、ついで碇ヶ関街道が配置されている。

つまり、碇ヶ関街道は津軽領内で第二位の街道として認識されていた。

延宝二(一六七四)年三月の「御郡中駄賃定」(「弘前藩庁日記」〈国日記〉宝永元年二月二日条、道程駄賃僉儀に関する記事に引用)でも同様の位置付けがされる。

ところが、宝永元(一七〇四)年二月二日「御領分中道法並駄賃定」(「要記秘鑑」)には、上位から「弘前より碇ヶ関釈迦内(しゃかない)迄」、「弘前より三馬屋小湊迄」、「弘前より大間越八森迄」と続く。以後、天保八(一八三七)年「御郡内所々街道駄賃御定」(弘前市立図書館蔵)や元治元(一八六四)年「御領分道程駄賃定」(弘前市立図書館蔵)も同様である。

つまり、宝永年間以降の史料では第一位が碇ヶ関街道、第二位が青森・松前街道、第三位加西浜街道と位置づけられた。

参勤交代の道をたどると、四代藩主津軽信政は寛文元(一六六一)年には従来通り西浜街道大間越口から入部するが、その後、寛文五年の「弘前藩庁日記」(国日記)では帰国に際して碇ヶ関口を利用したことがみえる。

また、「奥富士物語」、「封内事実秘苑」などには、寛文二年に碇ヶ関街道を利用して参府したという記事がみえる。

これらから考えて少なくとも寛文五年の帰国時までには、碇ヶ関口が利用されていたとみてよい。

一方将軍の代替わり毎に派遣される巡見使の動向を見てみると、寛永十(一六三三)年の道筋は大間越−鰺ヶ沢−弘前−碇ヶ関−弘前−浪岡−小泊(こどまり)−松前−青森−南部領であり、寛文七(一六六七)年、天翔元(一六八一)年の両度は、碇ヶ関−鰺ヶ沢−浪岡−小泊−松前−青森−南部領、宝永七(一七一〇)年は碇ヶ関−弘前−浪岡−油川−三厩−松前−青森−南部領というルートを通っているのである。

また、「奥富士物語」でも寛文八(一六六八)年に碇ヶ関を通る道筋を幕府に報告しており、この年にはすでに碇ヶ関街道は津軽の表玄関として公式な地位を得ていたといえよう。

つまり、羽州街道の北部のルートの変更が公認されたことにもなり、こうして、碇ヶ関街道は領内第一の街道として位置づけられるに至った。

碇ヶ関の整備

碇ヶ関街道はたびたび普請工事が行われ、一里塚の建設や街道並木の植立てなど、街道としての機能が強化されると共に、いくつかルートの変更が加えられ、道筋が確定するのは、元禄年間後半のことと考えられる。

その後はこの道筋は、明治まで使用され幾多の旅人がこの道を通行した。

102

さて、隣国への往還口には関所が設けられ、これは、幕府の「番所」に対して、「口留番所」とよばれるが、弘前藩においては、「野内番所」、「大間越番所」、「碇ヶ関番所」が津軽三関として数えられていた。 また、碇ヶ関の町は、主要な湊がある青森・鰺ヶ沢・深浦・十三・蟹田・今別に野内・大間越と合わせて「九浦」と称された。 |

図64 碇ヶ関番所(復元)

|

同町には藩主が参勤などの際に宿泊に使用する「御仮屋」が設けられ、また、温泉が沸いて入湯客があり、南部領への間道もあったので町奉行がおかれた。

碇ヶ関番所は天正期よりの記録が残され、同藩草創期より存在していたと推定されるが、参勤交代の道筋の変更以後は重要性を増した。

伊能忠敬は「沿海日誌」の中で、碇ヶ関について次のように記している。

「碇ヶ関入口に弘前の大番所あり、普請もよく、流水を脇と前になし厳重ニ見ゆ、奥羽一の番所と見ユ」。

碇ヶ関は弘前藩の表口として、そして、さらに北へ向かう玄関口として、重要な意味をもつ関所であった。

北への玄関口として

口留番所の役割は、人と物資の移動の取締にあった。

明暦元(一六五五)年五月、弘前藩は各番所に対しておよそ三〇種類に及ぶ輸出入禁制品を指示している。

通行者の監視も厳重であり、旅行者は番所へ入切手、出切手を提出する義務があった。

碇ヶ関の番所について、古川古松軒(こしょうけん)が『東遊雑記』に「左右柵を結び廻して関門あり、内に入れば番所ありて武器を飾り、厳重なること中々箱根の御茶所などの及ぶことにあらず、普請至って念の入りし番所なり」と記している。

口留番所の通行者数は藩庁に報告され、「弘前藩庁日記」(国日記)に前月の分が記載されているが、享保年間の通行者数は碇ヶ関・野内関・大間越関の順であった。

なおほかに三関所の任務を助ける脇道番所を各地に設け、間道を利用しての出入り、物資の密移出入の取締りを行ったのである。

羽州街道は五街道にくらべると比較的交通量が少なく、宿場町が発達しなかったといわれている。

特に本州北端となる弘前藩領内においては、碇ヶ関口を参勤交代に利用する大名は、弘前と黒石の津軽氏のみであり、松前氏は主に奥州街道の道筋を利用した。

ちなみに弘前藩主の参勤交代には弘前城下から江戸まで一九日前後の日数を要し、飛脚は六日〜一三日をかけて通行している。

江戸時代後期になると、羽州街道を旅し、津軽を通った人物に伊能忠敬、古川古松軒、菅江真澄(すがえますみ)のほか吉田松陰、高山彦九郎(ひこくろう)などが知られ、それぞれがその時期の記録を残した。

また、庶民の旅も盛んになって、大鰐・蔵舘・碇ヶ関へ多くの湯治客が往復し、また、津軽領内をめぐる御国三十三観音巡礼も行われた。

参勤交代にともなう主要街道として整備された碇ヶ関街道は形を変えてはいるものの、現在も多くの人々が通行し、北への玄関口としての機能を果たしつづけている。

5 外浜と青森湊――陸奥湾地域の経済主父流―― top

104

外浜の原風景

「外浜」(そとがはま)は津軽半島の東海岸一帯を指す呼び名である。

平安期には歌枕として都人のあこがれを掻きたて、鎌倉期には国家の東限、物の怪の棲む地と見なされていた。

『吾妻鏡』には九本足の馬を外浜に追放したという記事があり、『曾我(そが)物語』にも鬼王安日(あび)が神武天皇により外浜へ追われたとの話が引かれている。

中世の日本海では、ダイナミックな交易活動が繰り広げられていた。

青森市と蓬田村の境に近い後潟には安藤(東)氏の支配下にあったという伝尻八館(しりはつだて)の遺構があり、ここから中国龍泉窯製の青磁浮牡丹文大香炉(青森県立郷土館蔵)が出土した。

十四世紀の舶載品と見られ、大陸との交流を示す逸品である。 |

図65 青磁浮牡丹文大香炉

|

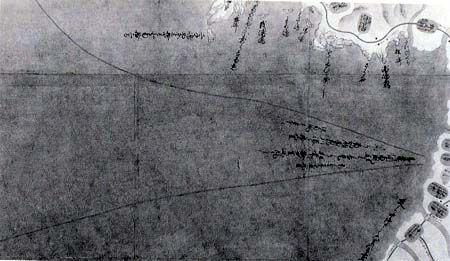

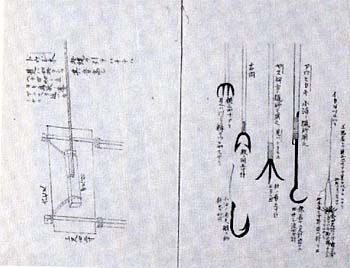

図66「陸奥国津軽郡之絵図」青森海上部分 |

図67「奥民図彙」の漁具 |

下北半島の田名部(現むつ市)には酒田や敦賀からの商船が来航するなど、戦国末から江戸時代前半にかけて西浜・外浜・陸奥湾一帯への地理的関心は高まり、元和四(一六一八)年には、宣教師アンジェリスが深浦を訪れた。

その「第二蝦夷報告書」(チースリク編『北方探検記』所収)に付けられた日本図には、小泊・竜飛崎・外浜・田名部の地名が書きこまれている。

江戸幕府は数度にわたって国絵図を作らせたが、入江の配置や水深など海岸部の地形は詳細に書き込むよう指示している。

正保二年「陸奥国津軽郡之絵図」(青森県立郷土館蔵)の青森付近の海上部分には「青森の間、南風、船かかり吉、是より松前へ拾四里、西風ばかり」「是より中師まで六里の間遠浅、但し陸より百間百五拾間」と注記され、青森から松前と野辺地へ向かう二本の航路が朱線で示されている。

弘前藩の江戸定府藩士だった比良野(ひらの)貞彦は、天明八(一七八八)年に初めて津軽を訪れた。

近江出身の彼にとって、津軽の景観には強く心惹かれるものがあったらしい。

山野河海を歩き、民衆の生活を具(つぶ)さに見聞し、画技を生かして多くのスケッチを残した。

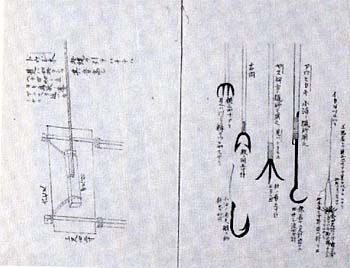

その取材をもとに制作したのが、有名な「奥民図彙」(おうみんずい、内閣文庫蔵)である。

現地で使用される船・漁具・農具に加え、衣服や生活習俗を活写している。

106

江戸後期には空前の旅行ブームが起こり、各地の情報を伝える旅行記や紀行画がもてはやされた。

菅江真澄の遊覧記は有名だが、津軽ゆかりの南画家百川学庵(ももかわがくあん)が残した「津軽図譜」(青森県立郷土館蔵)も高く評価されてよい作品である。

外浜・西浜の美しい風景に加え、藩船や鳥魚の類など博物誌的要素が二五枚組の連作の中に盛りこまれている。

各題に添えられた漢文の説明書きは、見る者の好奇心を大いに刺激しただろう。

蝦夷地測量に向かった伊能忠敬は寛政十二(一八〇〇)年五月に青森へ入り、三廐から松前へ渡った。

九月には本州に戻り、平舘−青森−小湊−野辺地と下って盛岡藩領へ抜けている。

享和二(一八〇二)年八月には能代から津軽に入り、海岸から内陸に至るまで精力的に測量を行った。

この間に作成した「測量日誌」には、測量の実際に加え、青森米町の西沢善兵衛方をはじめとする宿泊先などを詳細に書き留めている。

青森開港と大浜

外浜は長らく、松前街道と羽州街道が合流する交通の要地油川(大浜とも)を中心としてきたが、この地に残る親南部派・アイヌ・在郷商人層などの旧勢力は新領主の津軽氏になかなかなじまず、反発を続けた。

従って、その経済基盤である交易の利権をいかにして藩側に移し、大浜の湊としての機能を奪うかが、初期弘前藩政の重要な課題となった。

寛永三(一六二六)年の青森開港は、まさにこの点を目的としていた。

町割は開港奉行森山弥七郎が行い、浜町には船問屋、本町(大町)に一般商家と酒造業者、米町に米商人が集められた。

津軽氏は鰺ヶ沢を拠点に上方への廻米ルートを確立する一方、新興の大都市江戸との往来をもにらんで、江戸への廻船乗り入れを幕府に申請し、寛永二年には許可された。

以後、江戸台所米(=藩邸の入用を賄う御膳米)は青森から積み出されることとなった。

寛永三年には、作取諸役(さくとりしょやく=税)の一〇年間免除、商船の青森集中、青森の町場扱い、六斎市(月六回の定期市)の開設などが発令され、移住者に対しては建築資材を無償で与えるなど、青森を発展させるため様々な優遇措置が講じられた。

青森開港と同時に、外浜の諸湊には閉鎖が命じられたが、他国船の出入りは止まなかった。

商魂たくましい油川の商人は沖取引(海上での商売)に活路を見出し、取締りの目を潜った。

寛文四(一六六四)年三月には大浜湊のみ閉鎖の禁が緩められ、この地域の漁業の中心である塩越村(現東津軽郡蟹田町)の製塩業者や上磯に住むアイヌへの扶持米を、大浜から積出すことが認められた。

青森の船問屋は青森の衰退を招くものと反発し、何度も大浜の閉鎖を嘆願した。

しかし、いくたび閉鎖が命じられてもほどなく他国船の出入りが復活するという状況が繰返されるばかりで、藩令は徹底しなかった。

江戸への藩米移出に限っては青森が第一とされたが、油川の商業活動は急速に衰えることはなかった。

元禄年間以後は近江商人が油川に移り住み、酒造業に関わって財をなした。

西沢・平井・西田・中川などの富商が輩出している。

青森の発展

寛文九(一六六九)年の蝦夷蜂起をきっかけに蝦夷地との往来が制限され、外浜のアイヌ支配が強化されると、青森はようやく、この地域の中心としての実質を備えるようになった。

寛文四年には町域の拡張が始まり、塩町・莨(たばこ)町・馬町(博労町)などが立てられた。

同十一年の調べによれば、博労町・堤町で家数八四、新町・柳町・鍛治町・大工町で一八九、塩町・萸町で四四の計三〇六軒があったという。

同十三年の「青森町之図」(弘前市立図書館蔵)には御仮屋(藩主宿泊所)・町奉行所・物頭在番所・黒石津軽家御蔵・沖之口番所が見えており、行政機能はしだいに充実した。

108

町内の自治は町頭(=町年寄)が行ったが、町頭の支配から全く独立して漁師頭が、安方(やすかた)町(現青森市)に置かれていた。

彼らは津軽氏に協力して外浜の海民を束ね、旧勢力の活動を抑える役目を担わされた。

外浜一帯の漁業を統括する権限が彼らには与えられたが、おそらくはその見返りだったのだろう。

それゆえ、支配が安定すると共に権限が及ぶ範囲も狭められ、正徳四(一七一四)年には漁師頭職そのものが廃止された。

『青森市沿革史』などによれば、青森の人口は在方を含めて、享保十二(一七二七)年に六一七二人、安永九(一七八〇)年に約九〇三九人、明治二(一八六九)年に一万七五〇人と推移している。

古川古松軒の『東遊雑記』には「やうやう千軒ばかりにして、しかも家居も見くるしく」と書かれているが、これは天明大飢饉の直後で、青森が最も衰退していた時期の記事である。

大火や飢饉によって人口が著しく減少することはたびたびあった。

陸奥湾地域の生産

津軽・南部・松前領の往還には厳しい制限が設けられたが、田名部(たなぶ、現むつ市)や松前では津軽米が売られていた。

ほかにも下北半島・脇野沢村のタラ漁は青森方面から漁業労働者を補充する「仕込み」制度によって維持されるなど、藩の規制の枠を越えて、むつ湾地域は経済的に結びついていた。

中国貿易に用いられる俵物三品(煎海鼠(いりこ)・干鮑(ほしあわび)・鯱鰭(ふかひれ))の五割近くは、この三藩で生産された。

地形の違いなどから南部領では干鮑の生産を主力とし、津軽領では煎海鼠の生産に力を注いだ。

元禄期以後、俵物の全国的集荷は長崎商人が請け負ったが、長崎会所において津軽の煎海鼠は、松前物に次ぐ上質品と見られていた。

津軽領を含む北国筋を担当した帯屋は、竹野屋など青森の船問屋・米商人にこの地域での集荷を依頼しており、延享元(一七四四)年には煎海鼠三万斤(一斤は一六○匁、六〇〇グラム)を集めたという(荒居英次『近世海産物経済史の研究』名著出版 一九八八)。

天明四(一七八四)年の浦名帳を見ると、津軽領から九〇の湊が生産地として書上げられている。

日本海に面する西浜の湊は一八に留まるが、竜飛崎−上磯(かみいそ)−外浜の湊は実に七二を数えており、波静かな内湾の環境を生かしていたようだ。

近代青森の成立

江戸後期には日本近海に異国船が出没するようになったため、幕府は瑕夷地を天領化し、弘前・盛岡・秋田・仙台・庄内・会津・富山の七藩に警備を命じた。

弘前藩は石高の割に出兵数が多く、しかも頻繁に出兵を命じられたため、財政は逼迫した。

用人笠原八郎兵衛が、犬の毛皮を大量に集めて蝦夷地に送ったり、軍学師範の横山武勲がロシア船・ロシア人・サハリン図・洋式大砲など箱館へ出兵した際の見聞をスケッチに残したりした。

津軽半島から下北半島にかけて台場(砲台)や遠見番所が築かれ、異国船の動きに目が配られた。

弘化四(一八四七)年にはオランダ船が、嘉永元年(一八四八)にはアメリカ船が今別村・平舘村の沖合に現れ、弘前藩は急いで平舘に洋式の台場を築造した。

明治元(一八六八)年には、箱館の五稜郭に籠る旧幕府軍攻略のため長州藩や岡山藩の藩兵を加えた六三四六人が駐屯し(『津軽歴代記類』)、青森の補給基地としての役割が一躍クローズアップされた。

その後、北海道開拓が本格化し、明治六年には青森−函館間に定期航路が開かれた。

一八九一(明治二十四)年には青森−上野間に鉄道が開通し、一八九四年には青森−弘前間も開業した。

旅客および貨物量が急激に増えたため、一九〇八年には、新たに国営の青函連絡船が就航した。

北の大動脈として、また庶民の足として親しまれた連絡船は、延べ七〇万回、八〇八九万キロを航行し、乗客一億六〇〇〇万人を運んだが、一九八八(昭和六十三)年に惜しまれつつ廃止され、八〇年に及ぶ栄光の歴史に終止符を打った。

110

6 北を歩く人たち――円空・木喰・菅江真澄―― top

北からの文化発信

青森県は本州最北の地に位置し、北海道との間には「しょっぱい川」ともいわれる津軽海峡が横たわっている。

現在、青函トンネルの開通により、海、陸、そして、空からの安全で快適な旅が可能になっている。

しかし、このような環境はごく近年になって、整えられたものであり、以前は晴れた日には互いにその地を望めてはいても、海流の入組む海峡を越えるのは容易なことではなかった。

それでも、多くの旅人が古来より往来した。

ここでは遠く北をめざし、津軽・松前を訪れた三人の旅人を取上げ、地域・時間の制約を超えた交流のあり方と北からの文化発信について考えたい。

円空(えんくう)

「弘前藩庁日記」(国日記)寛文六(一六六六)年正月二十九日条に次のような記録がある。

「一、円空卜申す旅僧壱人長町に罷り在り候処、御国に指し置き申す間敷(まじ)き由仰せ出だされ候ニ付、其段申し渡し候ヘハ、今二十六日ニ罷(まか)り出で松前へ参る由」。

円空という旅の僧が、弘前城下の長町に来ていたところ、藩庁より領内滞在を禁止する命令が出されたため、一月二十六日に松前へ出発したというのである。

この旅僧が全国各地を廻り、布教のかたわら仏像を彫り続けたことで有名な円空なのである。

寛永九(一六三二)年、美濃国(現岐阜県羽島市)に生まれ、承応三(一六五四)年より、遊行を始めたと伝えられる。

直接的な旅の記録は残っていないが、現存するもので五〇〇〇点弱に及ぶ作品群と、各人による作品の見聞記などから円空の足跡をある程度たどることが可能である。

円空が海峡を挟む地域に姿を見せるのは、遊行造仏活動初期のことであり、寛文四年、美濃白山神社に神体を納めた後、布教と修行のため北辺の地を訪れた。

津軽領を後にした円空が海峡を渡り、確かに松前・蝦夷地を旅したことは彼自身の作品から証明される。

まず、北海道には、「寛文六天六月吉日」と背銘が入った仏像(現十勝支庁広尾町禅林寺蔵)が、また、同年七月二十一日(現伊達市有珠善光寺蔵)、八月十一日(現後志(しりべし)支庁寿都(すっつ)町海神社蔵)の銘が彫られた仏像が現存する。

青森県における作品群をくらべると、その完成度から、海峡を渡る以前と以後の二つの時期に大別できるようだ。

例えば前期には田舎館(いなかだて)村と佐井(さい)村に伝わる十一面観音立像などがあげられ、後期には三厩義経寺や陸奥湾沿岸筋、鰺ヶ沢へとつながる地域に残された作品があたる。

また、『和漢三才図会』には、南部領恐山(おそれざん)の千体石地蔵を修補したという事績が記録されている。

ただ、下北半島に足を向けたのが、弘前で所払いを命じられる前か否かについては判然としない。

なお、三厩義経寺に伝わる円空仏には「寛文七年」の墨書が入っており、その後日本海側を南下した後、寛文九年に故郷へ戻り白山神社に棟札を納めていることから、海峡を挟む地域に円空が滞在したのは、寛文五年から七年頃の期間だろうと推定されている。

円空は造像修行の旅の第一歩を、確かにこの海峡を挟む地域で踏み出していたのだ。

木喰(もくじき)

近年円空とならんでしばしば取上げられるのが、木喰五行明満(みょうまん)であろう。

ここでは、『柳宗悦全集』第七巻(筑摩書房 一九八一)・北海道立旭川美術館編『北の円空・木喰展図録』(北海道新聞社 一九八七)・木立光俊『風と菩薩の物語』(木立光悛 一九九一)を参考にして木喰について述べることにする。

112

「木喰上人」とは肉食をとらず、また、一切火を通した食物を食べない戒、すなわち、「木喰戒」(もくじきかい)を実行する修行僧のことをいうが、ここでの木喰とは、享保三(一七一八)年に甲斐国丸畑村伊藤家に生まれ、諸国を廻り、玉体以上の彫像を遺した木喰上人を指すこととする。

彼の作品は独特の「微笑仏」として知られる。

作品以外に、木喰の記録は「四国堂心願鏡」(山梨県下部町木喰の里微笑館蔵)に見える。

それによると、宝暦十二(一七六二)年に木喰行道四十五歳のとき「法身」して日本廻国修行を志し、五十六歳で旅に出た。

その足跡は、旅先の宿帳や納経帳などからたどることができる。

それらによると、故郷を後にして以来、四回は帰郷していることが分かっているため、その廻国経歴も四つに大別されよう。

その第一期が秋田へ至る出羽路の旅であり、第二期が、安永六(一七七七)年末に故郷を再び後にし、北海道へと至る海峡を越えた北辺の旅である。

出羽路を廻った第一回目の廻国ルートとは道筋を異にし、磐城平(いわくたいら、現福島県いわき市)から陸前の前浜街道をたどりながら、安永七年三月に仙台城下に入った。

それから北上を続け、六月五日に下北半島田名部(たなぶ)に着き、「奥州南部北郡 田名部釜臥(かまぶせ)山菩提寺本尊地蔵大士鎮守正一位嶽大明神別当円通寺」の納経を受取った。

そして、円空より約一世紀の後に渡海した木喰は、安永七年六月十六日に松前へ着船した後、太田権現などを参詣し、閠七月十日には臼(有珠=うす)善光寺(現伊達(だて)市有珠町)で納経している。

しかし、この後約二年間は納経帳(木喰の里微笑館蔵)の記載が途切れるため、明確な足跡は不明となる。

ただ、熊石肛門昌庵の子安地蔵をはじめとして、現在およそ三〇体にのぼる最初期の巡仏活動が確認されている。

次に足跡のわかるのが、安永九年五月十四日、松前江指(差)からで、「南無阿弥陀仏国々御宿帳」(木喰の里微笑館蔵)に記録が始まる。

そして、同月二十日には便船にて田名部へと到着し、その後、再び船で津軽領へ入り、未踏の地を選びつつ、江戸へ向けて南下していった。

それは、六月一日に着船してから六月八日の間に津軽領の杉沢・藤崎・百沢寺などをへて、やがて秋田藩領の大館から大滝・湯瀬の湯治場を通り南部盛岡へ抜けるという道筋であった。

現在東北地方に木喰の作品は確認されていないが、彼もまた、海峡を渡った北海道で造像を開始したことで、大きな転機を迎えたと考えられる。

菅江真澄(すがえますみ)

天明五(一七八五)年、一人の旅人が蝦夷地をめざし、津軽の地に足を踏み入れた。 その人物とは、国学者であり、旅行家として名高い菅江真澄である。

宝暦四(一七五四)年三河国(現愛知県)に生まれた菅江真澄は、生国付近で学問を修めた後、天明三年信濃へ足を向け、以後旅に生きる生涯が始まった。

やがて、日本海に出て、北に進路をとる。彼のまなざしはこの時、海峡の向こうにある松前および蝦夷地に向いていた。

さて、安永七(一七七八)年にはロシア船が根室沖に近づき通商を求めており、幕府をはじめ多くの人々が北方に関心を寄せていた。

特に本州の北端に位置する弘前藩は「北狄(ほくてき)の押さえ」としての役割を自負しており、にわかに対外問題が浮上していた時期である。

真澄が天明五年八月十八日、現青森市安方にある善知鳥(うとう)宮で松前渡航の年月を占うと、「ただ三年を待つべし」との託立があり、この時は断念して秋田領へ引返した。

そして天明八年七月十三日、三厩村から改めて松前へ船出したのだった。

114

その後、四年間松前蝦夷地に滞在した真澄は寛政四(一七九二)年十月七日福山を出帆し下北へ至り、さらに二年間を経た後、再度津軽へ足を踏み入れた。 |

図68 菅江真澄座像

|

津軽には、享和元(一八〇一)年まで滞在することになる。

白井秀雄の名で津軽に滞在した彼が、弘前藩から知識と才能を評価され、藩がすすめていた採薬の事業を手伝うことになったことはよく知られている。

「弘前藩庁日記」(国日記)寛政九年六月十五日条にそれがみえる。

また、「御用格」(弘前市立図書館蔵)には寛政十一年に採薬の任を解かれて南部へ向かったことが記されている。

この後の記録は詳しくは残存しないが、享和元年十一月五日、真澄は深浦を出発し、秋田へと向った。

さて、菅江真澄は、多くのものを見、活発に知識を求め、様々な出会いを果たした。

松前滞在の間には二度和人地を出て、異域であるアイヌの人々が生活する「蝦夷地」に足を踏入れた。

その第一が寛政元年の太田山(現檜山支庁大成町)へ向けた旅、第二が同三年の有珠岳登山の旅である。

太田神社と有珠善光寺はともに江戸時代のこの地方の二大霊場といわれ、両地への参詣を理由に出発したのである。

実際には往来の禁止区域である蝦夷地の旅であったが、半ば公認された行為らしく、真澄が参詣したときには、夜船の人のために小鍋や木枕、火打箱などが置いてあったという(「蝦夷喧辞弁」=えみしのさえき)。

さらに興味深いのが円空仏の記録である。

真澄は太田権現の窟で斧作りの仏が数多く立っているのを目撃し、それは円空がこもり、修行のいとまに彫ったものであると記した。

後年火事で焼失したためか仏体は現存せず、この記事によって円空の足跡が明らかになった。

また、真澄より数年早くこの地を訪れた木喰が、円空仏に出会い、造仏の志を立てたのではないかとの説もある。

つまり、円空と同じく木喰の廻国造像修行の旅の原点は、海峡を挟む北の大地に求められ、菅江真澄の記録が彼らを結びつける手がかりとなった。

各々がそれぞれの志を胸に抱え、海峡を越えたことであろう。

彼らが何に出会い、何を感じたのか。それは楽しいばかりではなく、困難の多い旅を経験した彼ら自身の財産である。

しかし、旅人たちが、まだ見ぬ新しい土地で多くの出会いをしたように、彼らを受入れた北の大地もまた、文化を発信する大きな苗床となっていた。

時をへて各地域の枠を越え、それぞれの文化をつなぐ糸が北を歩く人たちの足跡をたどることにより、浮かび上ってこよう。

7 ニシンとヤン衆 top

東北地方の方言で「かど」と呼ばれたニシンは、「春告げ魚」とも呼ばれ、旧暦の三月から五月にかけて、春の訪れを告げるように北海道江差地方に回遊して産卵した。

産卵のため海岸近くに群れ来ることを「群来」(くき)と呼び、それが来ると海水が白く彩られたという。

元禄期以降、幕藩体制下における商品作物の増産政策が各地で推進された結果、干鰯(ほしか)の使用が大いに高まった。

しかし十七世紀後半の田沼政権以降にあっては、綿などの商品作物が畿内を中心にさらに広範囲に作付けされ、干鰯にかわって鯡肥料(鯡粕)の効用が大蔵永常(ながつね)の「綿甫(めんぽ)要務」などによって広く伝播したことから、鯡製品の需要が飛躍的に増大した。

116

それを受けて生産地の江差は、鯡漁が最盛期を迎えることになり、鯡粕をはじめとする鯡製品の積出港・生産拠点として栄え、蝦夷地三湊の一つとしての位置を築くのである。

この鯡漁の漁業労働者として、漁労に従事したのが、津軽や南部、秋田など本州北部から蝦夷地に渡った人々であって、彼らは「ヤン衆」と呼ばれた。

鯡漁と鯡漁場

「津軽一統志」の記事によれば、蝦夷地で鯡漁がある程度の規模で行われるようになったのは、十七世紀の後半に入ってかららしい。

「来春ゑさしと申所へ、にしん取に松前中より参候者共の儀、其外下々評判の事」「ゑさしへにしん取に参候へは、自他共に鯡七束半宛出候由」と、当時江差が鯡漁の拠点であった。

寛文九(一六六九)年のシャクシャインの蜂起が鎮圧された後、松前藩の蝦夷地一円統治が強化され、経済的には「アスナロ檜(ひのき)材」に対する需要が増大して延宝六(一六七八)年には「厚沢部(あつさぶ)山」の檜伐採が始まり、江差に檜山奉行が移転して直轄の檜山七山の伐採が開始した。

それに伴って杣夫(そまふ)の入国が増加し、木材積取船も数多く江差湊に入港して、同湊は活気をていすることになった。

加えて元禄四(一六九一)年に熊石村(現北海道檜山支庁爾志(にし)郡熊石町)への和人の追鯡(漁民が熊石以北の蝦夷地へ出漁すること)が許可されて、鯡漁業が江差を中心に本格化することになった。

ところで松前地、すなわち和人地での鯡漁業は前浜漁業といい、大網(建網)の使用が許されず、すべて刺網漁業であった。

刺網漁業は鯡の群来を見て初めて網を入れて漁獲するものであった。

従って群来が来たという情報が、ある村から寄せられると、隣接の各村は申すに及ばず、遠距離の村からも追鯡と称して群来のあった前浜に網を入れて漁をした。

これが前浜漁業である。

この前浜漁業に対して、蝦夷地では享保から寛保期にかけて松前藩の藩財政が商場知行制から場所請負制に移行するに従って、場所請負人が漁業経営に乗り出し、請負場所に運上屋(支配所)を建て、支配人を配して場所経営にあたった。

運上屋は、場所支配人、通訳、和人使用人の居住所であり、場所を巡回する役人の宿泊所、アイヌとの交易場所からなる母屋を主体としていた。

各場所では十八世紀の後半から刺網以外の大網が普及し、鯡の漁獲は飛躍的に増大した。

このような場所請負人の直営漁場のほかに間接漁場経営があり、それを二八取支配といった。二八取とは、場所請負人が直営漁場以外の漁場に二八取りと称する和人出稼ぎ者を入れて経営することであり、二八取の者は場所請負人に対して、請負場所の使用権・漁獲権について契約し、鯡漁業に従事した。

契約条件は、収穫高の二割を場所使用料として場所請負人に支払い、あとの八割を自分の収入とした。

「二八取」の名は、この契約条件からつけられたという。

ヤン衆

二八取に雇用された和人の出稼ぎ漁夫が、ヤン衆である。

松前藩領内のヤン衆の在郷地は下海岸(津軽海峡沿岸漁民)が多く、領外では前述のように津軽・南部・秋田地方の出身者が多かった。

彼らは普通前借金を渡され、食い扶持を雇い主持ちで雇用された。

漁期の終了後に、漁模様によって給与が精算され、漁の多いときには賞与である九一(契約給与以外の歩合で、収穫高の一割をそれにあてるところから名がついた)を受けるしきたりであったという。

雇い主との契約内容により、前年秋口から眷先にかけて前浜に、海路または陸路(湯の岱(たい)越、館越)から集結して、到着と同時に鯡漁の準備に取りかかった。

鯡漁が終ると、二八取は収穫高の二割を場所請負人に支払い、中遣(なかやり)船(漁場への漁具、食料・漁夫たちを運搬するための船)で江差に帰帆し、ヤン衆たちはそれぞれの便船で帰国した。

118

松前への陸と海の道

「羽ノ木沢ヨリ小泊迄」と題する絵図が、弘前市立博物館に所蔵されている。

当絵図の概要を簡単に述べると、羽野木沢村(現五所川原市羽野木沢)を出発点として同村から小泊村(現北津軽郡小泊村)にいたる各村と街道筋、村間の里程、津軽海峡を隔てた假夷地南部までを描いた街道絵図で、幕末期と推定される。

この街道は藩政時代に「下之切通」と称された街道筋に当たり、二二ヵ村が街道に沿って描かれている。

陸上の道筋は、小泊村が終点になっており、その先には津軽海峡がひかえ、蝦夷地南部への交通手段としては、当然のごとく船による海上航路が想定されている。

海峡には、「龍浜汐」「中ノ汐」「白神汐」の三潮流が描かれ、しかも小泊と松前との間には、「小泊より松前城下迄海上拾里程」と、渡海のための案内が示されている。 |

図69 「羽ノ木沢ヨリ小泊迄」津軽海峡部分

|

蝦夷地には、松前城下と東側に箱館、北側に江差が描かれていて、「松前城下より江差迄海上拾八里程」との書き入れが見える。

当時松前・江差・箱館は蝦夷地の三湊として繁栄していた。そこで当絵図の最も北側に蝦夷地の江差が、最も南に津軽の新田地帯である羽野木沢村が位置しているのである。

このことは何を意味しているのであろうか。

絵図の制作者は、津軽の羽野木沢村から陸上「下之切通」の各村を経由して小泊村へ、同村から海上、津軽海峡の三潮流を乗り越えて松前城下に着き、最後は松前城下から船で江差に到着する陸海の道筋を描写しようとしたものと考えたい。

松前鯡場行きの規制

津軽領から松前鯡場行きの具体的な状況を見ることにしよう。時代は降るが、「弘前藩庁日記」(国日記)嘉永三(一八五〇)年十一月十八日条によれば、勘定奉行から松前鯡場行きを制限したい旨の上申書が出ており、当時における津軽領からのヤン衆として出稼ぎに行った状況が判明する。

前年すなわち嘉永二年に津軽領から松前鯡場へ出かけたのは、約一四〇〇人ほどであったという。

嘉永三年はそれを三分の一に減じて、五〇〇人ほどの松前鯡場行きを認めようというものであった。

津軽領から蝦夷地松前鯡場ヘヤン衆として出かけた人々は、領内のどのような村々の出身者であろうか。

同日の記事によれば、十三、小泊、脇元、下前、磯松、大泊、袰月(ほろづき)、砂ヶ森、奥平部(おくたいらへ)、三厩、中師(ちゅうじ)、深泊、蟹田、野内(のない)支配四ヵ村、今別町であった。

これらの村々は、津軽半島の日本海岸と津軽海峡に面した地域、同半島の東部で陸奥湾に面した各村であり、行政区画でいえば金木組、後潟(うしろがた)組の人々であった。

彼らはいずれも、村の前に広がる海面で漁業に従事していた村人と思われ、漁業の技術を持っていたのであろう。

弘前藩が鮮場行きを、このような形で制限しようとしたのは、次の理由による。

第一は、異国船が我国近海に出没するようになった当時期に、松前に出かけて海防のために出動できる人数が領内で確保できない。

第二は、ヤン衆として松前鯡場へ出かけて帰国すると、鯡場で覚えてきた遊楽の気風を領内に持ち込み、まじめに農業にいそしむことをせず、遊民になってしまう者が多い。

第三は、松前粮米として鰕夷地に出かける連中は自分の飯米を持ってゆくが、これが隠し津出(つだし、密輸)につながり領内の米の値段騰貴につながる、というものである。

その他、弘前や新田地帯の各村から別な名目で瑕夷地へ行き、鯡場で稼いでいる者があるので、領民の支配統制がみだりになってしまうことも掲げている。

120

以上のような理由で、弘前藩では松前鯡場行きを制限しようとした。

「弘前藩庁日記」(国日記)嘉永五年三月八日条によれば、鯡場行きの人々は、小泊と袰月から松前に渡海したため、両村では米や味噌が大量に津出しされてしまう事態におちいったとあり、ヤン衆の渡海口は青森や三厩などの幕藩領主が指定した渡海のための正式な湊ではなく、前述「羽ノ木沢ヨリ小泊迄」の絵図で紹介したように、古来使われてきた民衆の「海の道」が当時も盛んに用いられたのであった。

津軽領西海岸の鯡漁

ところで当時、鯡が大量にとれたのは、北海道だけではない。

津軽領内の小泊、鰺ヶ沢など領内西海岸でも、藩政時代に鯡漁でにぎわったことが各史料に見える。

小泊村では寛文六(一六六六)年に鯡がとれ、百姓が「さざぎ」(にぎやかにはしゃぐこと)したことを記しており、以後、領内西海岸では鯡の豊漁・不漁を繰返していた模様である。

刺し網を用いてとった鯡は、おそらく蝦夷地同様に煮て鯡粕に加工したと推測される。

先に述べたようにヤン衆として松前鯡場へ出かけた人々が西海岸の村々の出身者が多かったのは、単に蝦夷地に近接していたからだけではなく、鯡漁の技術やそれを加工する技術をある程度持っていたからともいえよう。

top

****************************************

|