|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章(前半 後半) Ⅲ章(前半 後半) 付録

Ⅱ章 北方への窓(後半)

121

三 近代青函地域の発展 top

1 戊辰(ぼしん)戦争と海峡地域

戊辰戦争と青森県

明治維新は近代日本を生み出すための大きな変革であったが、青森県はその産みの苦しみを最後までなめる運命を背負わされた。

戊辰戦争が勃発した明治元(一八六八)年に青森県内には次の三藩と分領が存在した。

弘前藩(津軽承昭・一〇万石)、黒石藩(津軽承叙二万石、弘前藩支藩)、八戸藩(南部信順・二万石、七戸領(南部信民・一万一〇〇〇石、盛岡藩支藩で正確な立藩は明治二年)と、盛岡藩領の北郡(現下北郡)・野辺地の地域(現上北郡)である。

このうち黒石藩の動向は本藩とほぼ同じであり、八戸藩も盛岡藩の補助的役割を果たしたにすぎない。

戊辰戦争の影響を直接的に最も強く受けたのは弘前藩であり、ここでは主に同藩の動向を見ることとする。

幕府から幕末の弘前藩に課せられた最大の軍役は、南下するロシアや異国船に対する警備であった。

寛政四(一七九二)年のラクスマン来航以後、蝦夷地は幕領化されたり、仙台・盛岡・秋田藩など東北六藩の分領支配を受け、弘前藩も箱館と積丹半島付近の西蝦夷地に三〇〇名以上の兵員派遣を義務づけられた。

また、京都で政情が激化した文久三(一八六三)年からは津軽家が宗家と仰ぐ近衛家の警備や、第一次長州戦争時には京都南門の警備を下命され、藩兵多数を上京させた。

122

弘前藩の幕末は決して平坦な時代ではなく、幕府の権威も衰えていたが、それでも藩にとって幕府の崩壊は予想だにできないことであった。

東北戦争の推移

明治元(一八六八)年正月三日、鳥羽伏見の戦いで始まった戊辰戦争は北遠の弘前藩にも激震として伝わった。

同月上旬に弘前藩は朝廷と幕府の両者から早々に参陣すべき旨の命令を受けたが、まだ厳寒期の当時、これに対応することはできず、ただ狼狽するのみだった。

そこで同藩は諸士に対して時局に備えて軽挙をいましめ、江戸や箱館で西洋式銃器の購入をはかるなど、藩がとりうる最善策を模索していった。

三月四日には、当初から勤皇色が強かった秋田藩から使者が訪れ、ともに王事に尽くすべき旨の協力を要請された。

翌日には戊辰戦争は薩長両藩の私怨(しえん)から出た戦いにすぎないと主張する仙台藩の使者が訪れ、徳川慶喜(よしのぶ)や会津藩などの寛典処分を願うべしとの同調を求められた。

仙台藩の主張は直後から奥羽越列藩同盟形成の世論となっていくが、弘前藩は両藩の使者に対して曖昧な返答しかできなかった。

しかし、このような不透明な情勢は東北諸藩に共通しており、政治情勢の膠着を見はからって弘前藩が着手したのが軍制改革であった。

三月十八日、藩は布令を発して、従来の山鹿流の陣立を廃止し、総兵和蘭新式の洋式銃隊に変革することとした。

それ以前から弘前藩では蝦夷地警備の関係から洋式武器の導入には熱心で、文久年間にはゲペール銃(先込式滑空銃)が藩士間に普及し、大砲の鋳造・試射にも成功している。

ところが時代の先端はすでにミニェー銃やエンフィールド銃などの元込式施条銃に移行しており、これを導入するのに莫大な経費を必要とした。

城内や市内各所の寺院では連日行軍や実弾射撃訓練がつづけられ、速成ではあるが、弘前藩の軍事組織は一小隊三二名程度の隊員を小隊長・副役・嚮導(きょうどう、先導役)が率い、行軍に際しては調子を整えるための西洋鼓手やラッパ卒が同行するというスタイルに改変された。

後に戦局が激化して藩兵が不足すると、藩は町兵や農兵、および修験隊(修験者を武装させたもの)も動員したが、これら諸隊はあくまでも藩兵の補充的役割にすぎず、長州藩の奇兵隊のように主力軍隊とされたのではない。

農民は徴兵を嫌い、多くの者は出入りの小作人などをにわかに養弟に入れ、多少の田畑を与える約束で自分の身代わりとする者がほとんどであった。

よって弘前藩の軍事力は軍備や輸送・兵站のすべてを藩が賄うという近代軍隊の様相をおびてはいたが、基本的な性質は封建軍隊の域を超えるものではなかったし、民衆はあくまで賦役的に戦争に関わっただけだった。

明治元(一八六八)年閏四月から七月にかけての時期は、藩論が最も混迷した時期であった。

つまり、閏四月に藩は新政府の東北出先機関である奥羽鎮撫(ちんぷ)総督府から秋田藩を助けて庄内藩を討伐せよとの軍令を受けるが、この頃から本格化した奥羽越列藩同盟参加の是非をめぐって藩論が二分し、藩首脳部には深刻な対立が生じた。

そのため秋田領へ先発した軍勢も藩境まで撤退をよぎなくされ、五月には秋田藩境との街道も官軍入領を拒否する同盟支持派によって封鎖されるなど、新政府に対する失態が続発した。

この閉塞状況を一挙に打破したのが、弘前藩の京都留守居西館平馬(にしだてへいま)であった。

彼は慶応三(一八六七)年秋に京都に赴任すると、各所で情報収集につとめ、大政奉還の場にも臨み、中央情勢の緊迫を直接感じ取っていた。

とりわけ西館に影響を与えたのは、藩主津軽家の宗家近衛忠熈(ただひろ)・忠房父子の勤皇を遵守せよ、との意向だった。

124

錦旗(きんき)に背き、逆賊の名をこうむることは、たとえ勝利しても歴史的汚名として後世に残ると判断した西館は、兵庫港でアメリカ汽船を五五〇〇両で雇い入れ、海路帰国した。

七月五日、西館が登城して近衛家から下付された令書を示し、つぶさに中央情勢を説明すると、とるべき方向に迷っていた藩論はようやく勤皇に統一され、以後藩兵は大挙して庄内討伐に向った。

戦争の激化と野辺地戦争

明治元年八月に入ると、秋田の由利郡吉沢村まで進撃していた成田求馬(もとめ)隊が庄内藩兵の奇襲を受け、戦死九名と負傷一一名を出した。

これは弘前藩における戊辰戦争初の犠牲であり、緊張は一気に高まった。

また、同月に秋田藩は南から米沢・庄内両藩に、東からは盛岡藩に攻め込まれ、大館も陥落し、非常な危機に瀕していた。

弘前藩兵は各地でこれを助けて戦ったが、秋田藩境付近は険しい山地で過酷な行軍を強いられた。

また、敗走した秋田藩兵や避難民が大勢藩境に殺到し、その警備にも当たらねばならなかった。

弘前城下からは南方の大館が燃える火が望まれたという。 |

図70 野辺地戦争戦死者の墓石

|

しかし、同盟側の攻勢はここまでが限度であった。

全国的戦局を見るとすでに官軍の圧勝が決定し、補給の頼りとしていた新潟港が官軍によって鎮圧され、新政府が大軍を奥羽地方に投入可能となった以上、同盟諸藩にとって勝敗の行方は明確であった。

そこで官軍の参謀大山格之助は弘前藩兵を盛岡藩攻撃に転換させ、弘前に駐在していた同参謀前山精一郎・中牟田倉之助に命じ、手始めに盛岡藩領の良港野辺地攻撃を示唆した。

中牟田は自分が海上から軍艦で攻撃を加えるので、弘前藩は陸からこれを応援して欲しいと要請した。

ところが盛岡藩の大館攻撃に眩惑された藩首脳はこれに難色を示したため、業を煮やした中牟田は、九月九日に単身軍艦で野辺地攻撃に及んだ。

しかし、戦果は敵兵が応砲した大砲が船体に命中し、中牟田はほうほうの躰で三厩沖へ敗走した。

この戦闘は官軍参謀に敗将の汚名を着せることとなり、弘前藩にとり不都合の極みであった。

そこでこの失態を挽回しようと断行されたのが、九月二十三日の野辺地戦争である。

戦場には盛岡藩降伏の風聞が伝わっていたが、それを無視して戦闘は開始された。

同日未明、狩場沢(現東津軽郡平内町)から侵人した弘前藩側は守衛に当たっていた盛岡・八戸藩兵を攻撃したが、自らが放った火のために出地で身動きができず、反撃されて死者四九名を出すという、戊辰戦争最大の損害を招いてしまった。

この後、盛岡藩は正式に降伏を申し入れ、奥羽鎮撫総督府が東北平定を宣言し、弘前藩兵が凱旋したのが十月十八日である。

春以来、各地に派兵を繰返し、ようやく平和が訪れるかにみえたが、同日、戦局は新たな局面を迎える。

箱館知府事清水谷公考から榎本武揚率いる旧幕府脱艦隊が箱館を急襲し、至急応援を求める飛報が届いたのである。

海峡を渡る藩兵

榎本艦隊襲来の報に接した弘前藩は、即座に大番頭木村杢(もく)之助以下四小隊を派遣したが、旧幕府軍の圧倒的な戦力を前にして、木村は青森へ逃げ帰らざるを得なかった。

やがて青森には官軍諸隊が結集しはじめたが、冬季に入ったため榎本艦隊も軍事行動を起こせなくなり、翌明治二(一八六九)年春まで海峡を挟んで緊迫した対峙が続いた。

この時期、弘前藩の最大の恐怖は榎本艦隊に領内のどこかに上陸されることであり、警備のために藩兵は沿岸各地に大挙派遣された。

官軍が弘前藩に期待したのは越冬の兵站であり、食料から寝具に至る生活用品の調達のため、藩は莫大な負担を負うこととなった。

126

そうした中、元年十一月には松前藩主松前徳広一行が松前城下を支えきれずに船で平舘に落ちのび、藩には大きな衝撃が走った。

敵の領内上陸という藩の心配は現実のものとはならなかったが、一時、榎本艦隊の主力回天丸が青森沖で示威行動をし、平舘陣屋にも別動隊が襲来して警備藩士に蝦夷共和国の趣意書を渡すなどの事件もおこり、事態は予断を許さなかった。

明治二年四月には官軍の反撃体制は完全に整い、箱館総出撃が行われた。東北戦争で顕著な功績をあげきれなかった弘前藩は、維新の殊功を得る機会として大いに意気込み、七重浜・桔梗野・千代ヶ岱などの激戦に参加した。

その結果、死者十数名を出し、戊辰戦争全体での犠牲は六九名におよんだ。

二年五月に榎本軍は降伏し、ここに戊辰戦争はようやく終結したが、人的・経済的損耗は後の藩政に甚大な影響を与えた。

維新期の松前藩

西洋通として知られた一六代藩主松前崇広(たかひろ)は外様大名ながら寺社奉行に抜擢され、文久四(一八六四)年には老中格・海陸総奉行をへて、老中へ進んだ。

二度の長州戦争を監督し、下関事件の賠償金支払問題や兵庫港開設も担当した。

有言実行を重んじ、一橋慶喜と対立して謹慎となった際には、将軍家茂に、朝廷の言いなりになるな、辞職してでも幕府の立場を保持せよ、と進言している。

崇広の死から二年後の明治元(一八六八)年八月、改革を唱える正議派の尊王クーデターで反幕に転じた松前藩は、新政府が設けた箱館府知事清水谷公考と連携し、蝦夷地経営の具体策について協議を重ねた。

榎本艦隊の進出で藩主徳広が弘前に逃れるなど一時は蝦夷地から撤退する場面もあったが、新政府と諸外国の援助で最終的には領地奪還に成功している。

明治二(一八六九)年六月には、幼主松前勝千代(兼広、のち修広)が藩知事に任命され、館(たて)藩の称が使用されることとなった。

開陽丸の最後

軍艦七隻と輸送船二隻を率いて品川沖を脱走した榎本武揚は、仙台へ回ってさらに二隻を加え、明治元(一八六八)年十月には渡島(おしま)の鷲(わし)ノ木に到着して、箱館府に蝦夷地下付の嘆願書を提出した。

この時、新政府側の守備兵は一五〇〇。しかも箱館・五稜郭・福山・江差に分散し、三〇〇〇人に膨らんだ榎本軍に抗すべくもなかった。

しかし江差沖で旗艦の開陽を失ったのは榎本の誤算だった。排水量二八一七トン、最大速力一二ノット、主砲二六門・後砲三五門の最新鋭艦は日本海軍の象徴でもあったが、激戦つづきで船体は弱り「蒸気ノカモ暴風ノ為ニ其ノ効アラス」(小杉雅三『麦叢録』)と、座礁に追いこまれた。

これで海軍力は逆転し、アメリカ船の甲鉄を戦力に加えた新政府軍は、八〇〇〇人を投入して、戦局を有利に導いた。

近年、開陽は建艦時の図面がオランダで見つかり、江差港で沈んだ船体の一部が引揚げられるなど、その勇姿が明らかにされつつある(開陽丸の復元写真は、四四頁)。

青森商社の活動

戊辰戦争期の商品流通を見たときに注目されるのが、青森商社の活動である。

箱館戦争が終っていなかった明治二(一八六九)年三月、弘前藩は西洋型貿易会の青森商社を設立して、対蝦夷地交易に乗り出した。

商社の費用は領内の富商らが出し、利益を出資金に応じて分配することとされたが、内実は藩が二一万両余という巨費を投じて運営の主体となった。

商社館は青森に置かれ、同地の廻船問屋瀧屋(たきや)善五郎を筆頭に五名の商人が御用引担(いんたん)とされた。

また、弘前の富商今村九左衛門・武田熊七らもこれに加わり、蝦夷地産の海産物・魚介類購入や、場所経営の可能性などを模索しはじめた。

さらに鯡場の漁民に資金を貸付け、領内でも三厩産の昆布を買占めて俵物として中国移出をはかった。

幕府が存在していた時代には、幕威をはばかって沖之口体制を遵守してきた弘前藩だったが、幕府崩壊と共に交易意欲を前面に出したのである。

128

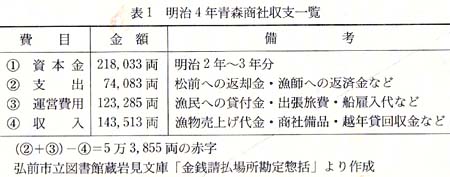

しかし、明治二~三年には戊辰戦争の余波により流通機構が混乱しており、商社の仕事もまれで、事業は停滞気味のため約五万両余の赤字となった(表1参照)。

商社設立によりそれまで対蝦夷地交易の窓口として活動していた青森商人の中に、弘前商人が割って入るような形となり、やがて両者の反目が表面化するようになった。 |

|

特に今村九左衛門が商社資金を不正横領し、最終的には明治四(一八七一)年の廃藩置県により運営主体の弘前藩が消滅すると、商社も同時に解散せざるを得なかった。

2 青森県の誕生――複雑な統合過程―― top

弘前藩の動向

戊辰戦争で官軍側に立った弘前藩は、領地を保全され、明治二(一八六九)年にはいわゆる勤皇殊功藩として、新政府から東北戦争の功績に対して永世禄(えいせいろく)一万石(ただし禀米(りんまい)給与)が、さらに箱館戦争の恩賞として一万石が三ヵ年限で藩主津軽承昭(つぐあきら)に与えられた。

また、各地の戦場で奮戦した諸士にも同年十二月から翌三年にかけて賞典禄が授与された。

これは藩主が得た賞典禄から分与されたため、おおむね過少であり充分に納得のゆく額ではなかった。

戊辰戦争による消耗は、藩財政も個々の藩士家計をも厳しく圧迫したのである。

戊辰戦争後、弘前藩は様々な困難に直面した。なかでも顕著だったのが、新政府の指示した藩治職制への対応であった。

幕藩体制の下で諸藩は自律的な支配権を認められたから、その藩でどのような役職を置き、軍事力をどれほど保有するかなどの政策は原則としてその藩に一任されていた。

ところが新政府は藩の役職を統一化し、定員を設け、軍事力も一万石について六〇名とするなどの指令を出して、諸藩の勢力を削減しようとした。

これに関わる一連の指令や指導が、藩治職制という強制である。

そこで弘前藩は箱館戦争直後の明治二(一八六九)年六月に第一次の藩政改革を行った。

ところが、人員整理どころか戊辰戦争のため藩兵は従来の規模をはるかに超過しており、激戦に身を置いた彼らを切り捨てることを藩はできなかった。

もし家禄を削減したり、藩兵の解体を行ったら、藩士間には非常な不満が吹き出しただろう。

この改革では戦争中に混乱した人員を旧に戻させ、役職の名称を変える程度の措置しかとれず、旧体制は基本的に温存された。

新政府はこのような状況を放置せず、当時白石(現宮城県白石市)に置かれた按察使府(あんさつしふ、東北の民情鎮静と諸藩の改革推進のために設置された政府出先機関)が強力に指導を加えてきた。

そこで同年十一月、弘前藩では上士一同による入札制によって藩首脳を決定したが、そこに政争の火種が生じた。

入札で落選した門閥層が一部の反首脳部によって担ぎ出され、彼らは執政西館宇膳(融)・山中兵部(逸郎)らの指導を失政と攻撃し、政府高官に直訴に及んだのである。

この事態はすぐに按察使府に通じ、明治三(一八七〇)年六月には同府権判官菱田重禧(ひしだしげよし)により強力な指導が下された。

その結果、大幅な人員整理が断行されると共に、家禄削減もかってない規模で行われ、藩兵数も政府の規定通り選抜された。

130

しかし、その影響はけがや病気、老年など、何らかの理由で退役を迫られた者にとっては非常に大きかった。

明治四年の廃藩段階になると、低家禄の士族の中には、食事を粥にしても満足にとれず、このままだと餓死するしかないと窮乏を訴える者が続出した。

そこで藩では明治三年十月から領内の豪農や地主から田地を強制的に買上げて藩士に配賦する「帰農法」を実施して、藩士財政の救済を図った。

藩財政逼迫、明治二年の凶作、藩治職制への対応による人員削減は、三位一体となって藩体制を崩壊させていった。

青森県の成立

明治四(一八七一)年七月十四日、廃藩置県が断行され、従来の藩は県となり、その後、県の整理合併が行われた。

青森県では九月に弘前・黒石・七戸・八戸・斗南(となみ)の各県と、旧松前藩の館(たて)県が合併し、弘前県が誕生した。

よって弘前県は現青森県域と松前を中心とする北海道南部、および岩手県北部を含む広大な地域となった。

このうち、館県が弘前県に合併されたのは、戊辰戦争後、同県の財政が破綻しており、弘前藩の支配に依存せざるをえない状態であったからだが、同五年九月には同地域は北海道開拓使に移管された。

廃藩置県により旧藩知事は東京に招集されて、現地には中央政府から新たに県官が派遣され、弘前県にも同四年九月に野田豁通が権参事として直後に元按察使府の菱田重禧が権令として任命された。

野田は箱館戦争時に官軍の軍務官として活躍した人物で、弘前藩上層部と懇意であり、着任するとすぐに県庁を弘前から交通の便利がよい青森に移し、県名も青森県と改称することを新政府に訴えた。

こうして明治四年十二月に新庁舎での政務が開始され、近代青森県が始動した。

また同五月正月には菱田も赴任し、両名による県政指導が行われた。

なお二戸郡が岩手県に編入され、現在の青森県域が確定したのは明治九年五月のことであった。

館(たて)県の成立

明治二(一八六九)年八月に蝦夷地は北海道となり、開拓使が新設された。旧来の沖口運上制や場所請負制は廃止され近代的農業経営が導入されたが、それは新生館藩の経済基盤を根こそぎ奪うものだった。

箱館戦争の莫大な負債も返せぬまま明治四年七月に館県と改められ、九月には弘前県(のち青森県)に統合されたが、一年後には開拓使の管轄下に置かれるという変転ぶりである。

戊辰戦争に翻弄された典型といえよう。

3 りんご・米・ヒバ――地場産業の形成―― top

青森県初の特産品・りんご

青森県の特産物といえば、大多数の人がりんごを思い浮かべるだろう。

しかし青森県がりんごを生み出しだのは明治以降のことであり、長い歴史からするとごく最近のことにすぎない。

りんご栽培が軌道に乗る以前にも、藩政時代には四木三草(茶・楮・漆二栞・麻・藍・紅花)のような換金作物を育成しようとする努力がなされた。

弘前藩では村役人層へ命じて漆木を山林に植えさし、役銭を徴収しようとしたが、漆の育成には高度な技術と手間がかかり、思うような成果をあげることはできなかった。

それでは、りんごはどのような必要性から植えられたのだろうか。

明治政府は開化政策と士族授産のため、内務省勧業寮(かんぎょうりょう)を中心として外国から多くの果樹の苗木を輸入し、各県に配布した。

これを受けて、一八七四(明治七)年、青森県は勧業寮にりんごやぶどうの苗木配布を要請した。

特に旧弘前藩士族の生活は困窮し、政府もこれを放置できなかったのである。

132

よって最初のりんご試植者のほとんどは、彼ら士族であった。

翌一八七五(明治八)年、青森県は新政府から洋種の果樹苗木一 一種を配布され、県庁構内に植えたが、この中のりんごが中津軽郡や南津軽郡などの有志士族に分賦された。

彼らの中でりんご栽培に腐心したのが、旧弘前藩郡方(こおりかた)役人の菊池楯衛(たてえ、一八四六~一九一八)であった。

彼は一八七七(明治十)年に化育社という農業研究団体を創設し、地域の農業教育の発展に尽力し、青森県りんごの始祖と称された。

この化育社は一八八四年には中津軽農談会、一八八六(明治十九)年に津軽産業会と名称を変えながら活動を続けていったが、最初の栽培は病虫害の駆除や剪定技術の模索など、苦闘の連続だった。

菊池の作業を共同で進めていったのが、旧弘前藩用人職の家に生まれた楠美冬次郎(一八六三~一九三七)である。

彼は一八七九(明治十二)年に一六歳で農業を志し、接ぎ木技術を学び、翌一八八〇(明治十三)年、清水村(現弘前市清水町)に果樹園を開いた。

この果樹園は後に九町一反歩に広がり、楠美は一八八四年に菊池らと中津軽農談会を設立、地方物産の育成に大いに功績があった。

また、一八九〇年の第三回内国勧業博覧会では楠美の出品したりんごが有功二等賞に輝き、青森りんごの名を全国に知らしめた。

その後、彼の活動はりんご栽培の手引書である『苹果要覧』を共著で世に出したり、ロシアにりんごの販路を広げ、各地の講演会に出席したりと、りんご発展のために一身をなげうっての努力が続いた。

しかし一九〇〇(明治三十三)年、腐爛(ふらん)病が大流行し、津軽地方のりんご農園は大きな打撃を受けた。

民間でも大規模りんご園の経営は、地主や投資家を中心に開始され始めた。

一八八五(明治十八)年弘前の敬業社や、一八八七(明治二十)年黒石の興農社はその典型で、最初は上々の利益をあげていた。

ところが、明治三十年代になると、広大なりんご園に腐爛病や褐斑(かつはん)病、綿虫・介殻(かいがら)虫などの病害虫が発生し、農園が次々と閉鎖された。

当時の技術ではこれら病害虫を駆除できず、価格も大正初年まで低迷したため、りんごづくりは一時停滞した。

しかし、そうした困難の中でも外崎嘉七はりんごの袋かけを津軽地方一円に普及させ、病害虫を予防してりんご普及に努めた。

その後、一九一四(大正三)年に農事試験場技師の三浦道哉がボルドー液を開発した。

さらに同技師島善鄰(いしちか、後に北海道大学学長)は、一九一七(大正六)年、『青森県苹果減収の原因と其救済対策』を発表して、病虫害防除の徹底、投機的大りんご園の整理、肥培管理の充実などを提言し、農家に自家労働力による労働集約型りんご栽培を徹底させた。

その結果、昭和期に入るとりんごは米とならんで県農業の中心作物となり、今日に至るりんご王国が実現したのである。

今では品種改良や矮化(わいか)栽培技術などが進歩し、一九九七(平成九)年度の生産高は四〇万四九〇〇トン、全国の約五〇ハーセントにのぼるが(『東奥年鑑・平成十年版』)、その裏には先駆者の血のにじむような研鑚があったことを忘れてはならない。

青森県の米作

藩政時代の津軽地方にとって、米は移出できる数少ない産物であり、多くは厳重な管理のもとに北前船などによって中央市場の江戸・大坂に廻漕され、その品質評価は低くなかった。

ところが、明治維新によって経済の自由化が実現すると、廻米の必要性は薄くなり、青森米は手近かな消費地をめざして流通し始めた。

その消費地とは、開発のために大きな需要を抱えていた北海道である。青森米は北海道の炭鉱・漁場・建設現場・軍隊などに流入したが、ここでは精米が多少粗雑でも売れたので、米の品質は次第に悪化し、一八八七(明治二十)年代には函館での米価は、越後米が一石五円のところ、津軽米は四円五五銭と安かった。

134

よって、中央市場における青森米の評価も低く、品種や精米・移出管理体制が大きな課題となった。

この問題解決のため県では一八八四(明治十七)年に米の共進会(農業振興のための品評会)を弘前で開催し、一八八六(明治十九)年には津軽五郡米商組合を結成させ、県内各港での米穀検査体制も促進させた。

それでも、明治期には米の品種に関しては約三〇〇種が雑然と植えられていたに過ぎず、耐寒性や多収量を追求する技術段階に至らなかった。

米の品種改良が農家の大きな関心となったのは、一九一三(大正二)年の大凶作を契機としてである。

表2は大正期の県内作付け品種・面積であるが、これによると、当時、県が優良品種として推奨した「亀ノ尾」が年々作付け面積を増やしており、「亀ノ尾」時代という現象は昭和期まで続いたという。

また、多収量・耐病・耐肥に富んだ「豊国」や、早稲品種の「小山代」なども導入され、様々な試行がなされた。

さらに県農事試験場では凶作の原因は単に土壌・気候にあるだけでなく、苗代作り、堆肥の施し方、田打ちの深耕、田植え時期、灌漑排水、除草、病害虫駆除、収穫後の乾燥などにあるとし、細部にわたり農家に指導を加え、次第にその効果は発揮され、品質は向上していった。 |

|

その後、農地改革をへて自作農比率が増加すると、青森県の稲作は新たな局面を迎えた。

特に一九六一(昭和三十六)年に農業基本法が制定されて、その精神にそって農政が展開されると、安定自作農育成、機械化、冷凍貯蔵施設の整備などが進行し、一九六七(昭和四十二)年頃にはどの農家でも反別四石、優良農家は六石の収量を実現しようとする「四・六米作り運動」が広まった。

この結果、青森米の反収は全国トップレベルに達したが、この頃より米の消費離れが進み、食味の点で新潟米などに後れをとる青森米には微妙な影がさしはじめた。

そこで県は「むつほまれ」や「つがるおとめ」などのブランド米栽培を指導し、青森県産米は市場で根強い支持を得ている。

しかし、それでも青森県の稲作はいまだに昔からの宿命を背負わされている。

一九八一(昭和五十六)年や一九九三(平成五)年に襲った冷害がそれであり、東北風(やませ)にさらされた下北地方や太平洋側の被害は甚大であった。

さらに国民の米離れによる減反政策や、生産者米価の据え置きは新しい課題として青森県民共通の問題となっている。

自然の恵み「ひば」

一九九七(平成九)年の本県の森林面積は六三万九〇〇〇ヘククールで、県土の六七パーセントを占める。

またそのうち民有林は二五パーセントで、残りは国有林でありその占有比率は全国一である(『東奥年鑑・平成十年版』)。

民有林には圧倒的に松や杉などの若齢樹木が多いが、手つかすの自然が残っている国有林にはひばやぶなのような老齢大径木部多く、世界遺産として登録された白神山地はその典型であり、ぶなやひばの原生林が豊かな自然を育んでいる。

136 |

図71 白神山地のぶな林

|

ひばは別名あすなろ・アスナロヒノキともいい、ヒノキ科の常緑樹であり、建材・船材・枕木など多様な用途があるほか、特有の芳香で知られる。

ひばの有効性は早くから着目され、岩手県平泉町の中尊寺の主建材はひばである。

森は古くから人々の生活の糧を得る場であった。

山に入れば豊富な山菜・果樹や動物・薪炭類が採れ、藩政時代には多くの山が入会地として自由に利用され、飢饉時にはどれだけ多くの人命が救われたか、はかり知れない。

その山林のあり方に劇的な変化が生じたのが地租改正の時であった。

入会地の利用に馴れ、近代的土地所有という概念に乏しかった人々は、地租金の負担を嫌って所有権を申し立てなかった。

そのため、本県の山林の多くは「軒先まで国有林」という状況になったのである。

山林は、耕地に乏しい山村では生活の糧であった。

それが地租改正で広大な面積が国有林に編入されたため、明治期には各地で盗伐が相次いだ。

また、一八九八(明治三十一)年には下北郡大畑村の村長大場篤三郎は地租改正の際に、山林の国有林編入の経緯が曖昧だとして、政府に山林下戻(かれい)願いを提出し、やがてその運動は全国に拡大していった。

やがて政府も世論を無視できなくなり、翌年に国有土地森林原野下戻法を発布して、一九〇〇(明治三十三)年六月までに民有林たる証拠をつけて申請せよとした。

これに対して青森県では二九一〇件の下戻申請が出されたが、民有林として認められたのはわずかに七九件に過ぎず、ほとんどが国有林のまま運営されることとなった。

却下された者の中には現青森市荒川の白鳥鴻彰(こうしょう)のように裁判に持ち込み、一〇年の歳月をかけて民有の証拠を整備し、一万五〇六五町歩の山林を回復した例もあったが、それはまれな事例だった。

現在、青森県における林業生産額は約二三九億円で、県内総生産高の〇・五パーセントにとどまっている。

安価な外材の輸入によりひばは往時の繁栄を失ったかのようにみえるが、下北郡川内町や脇野沢村などは、建材のほか木挽き細工などにひばを用い、地場産業の育成に懸命に取組んでいる。

さらに、ひば林の持つ自然涵養作用は地球環境の立場からも注目されており、近い将来にこれまでになかった可能性を実現する資源として、保全策がとられている。

|

|

北海道の土地政策と渡島半島

政府は一八八六(明治十九)年の払下規則で一人一〇万坪を限度に土地貸与を認めた。

一八九七(明治三十)年の国有未開地処分法では限度を一五〇万坪とした。

しかし、開墾成功者には無償で払い下げるという規定か投資家に悪用され、しかも実績検査を行う官僚の不正が横行したから、結果として大土地所有を許すことになった。

渡島半島の水田は、一八八六年から一〇年ごとに一六一二町歩、二二一八町歩、五四〇二町歩と、確実に広がっていた(表3・4参照)。

しかし上ノ国村(現檜山支庁)のように鯡漁の不調で兼業収入が絶え、小作農が急増するケースもあった。

138

また模範的な開拓村と評価されていた大野村(渡島支庁)でさえ不在地主の土地占有率は高く、小作農に頼らざるを得ないのが現実だった。

第一次大戦後、政府は自作農剔出をめざして国有未開地処分法を改正し、不在地主の農地を強制売却させたが、元は無償の土地である。

世論は「地主の売り逃げ」と酷評した。

松前の地場産業 米を産しない松前では交易と漁業を生業としたが、十八世紀には主力の鮭・鯡漁が不調になった。

農業は自給自足の畑作程度で、手工業もほとんど発達していない。十九世紀以後は蝦夷地幕領化の影響で馬鈴薯・コンブ増産・植林・鉛鉱山開発・近代捕鯨など産業の多様化が進められ、開拓使により製炭・牧畜・養蚕も奨励された。

明治後半にはイカ漁とその加工業か飛躍的に伸び、現在も松前地方の基幹産業となっている。

4 大凶作と出稼ぎ top

昭和恐慌と自然災害

昭和の時代は暗い不況によって幕があがった。すでに一九二三(大正十二)年の関東大震災によって日本経済が不調を示す中、一九二七(昭和二)年には金融恐慌が発生し、一九二九年にニューヨークの株式大暴落が発生すると、大恐慌の波はすぐに日本にも波及し、一九三一年には市場を海外に求めようとする軍部の画策によって満州事変が勃発し、日本は経済的にも社会的にも混乱期に入っていった。

不況の波は、一九一三(大正二)年の大凶作の傷がまだ癒えていなかった青森県を直撃し、その他の要因も加わって青森県経済は壊滅状態に陷った。

140

そのうち恐慌の被害が甚大であったのは基幹産業である農業であり、農村経済は徹底的に打ちのめされた。

青森県経済が壊滅した要因は、大きく分析すると次の二点にしぼられよう。

まず、第一に銀行の破綻である。青森県の銀行本店数は一八八七(明治二十)年には三行だったが、一九二五(大正十四)年には三一行と増加していた。

ただし、筆頭銀行である第五十九銀行(現青森銀行の前身)を除けばその経営規模は小さく、一九三五年末の段階で一行当たり平均の資本金は四三・四万円、預金残高は一二六・四万円と、第五十九銀行の一〇分の一程度にすぎなかった。

また、経営形態も資本金を集めにくい同族経営をとるものが多く、金融恐慌を受けて急速に経営が悪化していった。

その最初が高谷銀行(西津軽郡の地主高谷豊之助経営)の破産であった。

同行は放漫経営からすでに一九二六(大正十五)年から休業状態にあったが、一九二七(昭和二)年の金融恐慌を受けて経営を断念し、同年、破産宣告を出した。

それにつられるように木造(きづくり)銀行・立五一(りゅうごいち)銀行が解散し、一九三〇(昭和五)年には八戸銀行の休業、翌六年の第五十九銀行をはじめとする一〇行の休業と、金融不安に歯止めがかからなくなった。

取付け騒ぎが各地で起り西津軽郡では預金引出しができなかった者が発狂したり、自殺するなどの悲劇が生じた。

経済破綻の第二の要因は、この時期に青森県を襲った凶作や自然災害である。

表5はそれをまとめたものであるが、昭和六・九・十年は青森県特有の北東風(やませ)による冷害凶作にみまわれ、稲作はもとより農作物全体に被害がおよんだ。

この三ヵ年の平均作況指数は四六・三と平年の半分にも満たず、特に北東風をまともに受ける南部地方の被害はすさまじく、一九三五(昭和十)年、上北郡の稲作は南津軽郡と比較すると収穫量が六分の一に落ち込んだ。

また、南部地方の三沢村(現三沢市)・百石(ももいし)村(現上北郡百石町)は一九三三年、三陸大津波に襲われ、死者・行方不明者三一名の被害をこうむり、海岸部の漁村は壊滅的打撃を受けた。

さらに、稲作被害が比較的軽微であった津軽地方でも、同年には、りんごの葉や実が腐るモニリア病が大流行し、なす術(すべ)がなかった。 |

|

加えて、一九三二(昭和七)年や一九三五年には平川・十川(とがわ、岩木川支流)、荒川(青森市)、奥入瀬川・馬淵川(八戸市)など県内各地の河川が氾濫し、流域が大洪水にみまわれ、広大な田畑が冠水した。

表5にあげた被害総額は約七一〇二万円余であるが、当時青森県の歳入は約六六四万円であるから、実にその一〇倍を超す膨大な被害額である。

恐慌下の民衆

このように、金融破綻・凶作と自然災害によって青森県経済は全く麻痺し、その被害を最も受けたのは零細な農家や小作農たちだった。

当時の農村では特に結核が広まり、病気に対する社会的偏見から治療せずにこれを放置しておく例が絶えなかった。

また、栄養事情が悪化すると、乳児死亡率も高くなり、一九三〇(昭和五)年から一九三五年までの平均死亡率は実に一六・三パーセントと全国でも群をぬいており、妊婦の死亡・流産・死産もきわめて多かった。

村の衛生事情も劣悪で、住居の半分には牛馬が飼われ、しきりも完備されていなかったから多くの病原菌が伝染した。

入浴や手洗いをしようにも苦しい生活では石鹸を買うこともままならず、乳幼児や奸婦・老人などの抵抗力のない弱者が病に倒れ、死んでいった。

医者にみせようにも、一九三三(昭和八)年の調査では一七〇市町村のうち、六三ヵ村は無医村で、悲惨な状況は拡大する一方であった。

142

さらに、経済事情が悪化すると、学校に弁当を持ってこられない、いわゆる欠食児童も急増し、一九三五年の調査ではその数が一万二二七八人にも達した。

藩政期以来、凶作になると出稼ぎや身売りがおこるのは、青森県の宿命のようなものであった。

表6は一九三六(昭和十一)年に県が調査した出稼ぎ人数と出稼ぎ先の一覧である。

これをみると内地では北海道が断然一位で、一万九四八九人を示している。

さらにこれに次いでいるのが樺太・朝鮮・満州・カムチャツカなどの外地一万五七〇人で、これらのほとんどは鯡場稼ぎのような水産業や、森林伐採などの作業員や土工に吸収されていったようだ。

同年に県が調査した出稼ぎ人の業種別内訳は、水産業・工業・林業の三部門で約八四パーセントを占めており、この推測を裏付ける。

当時の土工の待遇はほぼタコ部屋労働に近く、農民運動にうちこんでいた青年の米内山義一郎(後、県会議員・国会議員)は横浜のタコ部屋に雇われていた友人を助けようとして、生命の危機にさらされた逸話が残っている。

男性が肉体労働に就いた一方、女性の多くは芸妓・酌婦・女給や女工などに身売りされた。

一九三一(昭和六)年の調査では、売られた女性の行き先は県内八五八人・県外一五五九人で合計二四一七人にのぼり、その数は年々増加し一九三三年には七〇八三人に激増した。

一九三五年に青森地方職業紹介支部が身売りされようとした女性を救済したが、その中で最年少はわずか一一歳、一番多い年齢層は一六歳、次いで一五歳と、二〇歳までの若い女性が八五パーセントを占めていた。

芸妓にしろ女工にしろ、労働条件は最悪だった。

水呑百姓の長女であったある女性は六〇円の前借り金で東京の料亭に女中奉公に出されたが、早朝から夜ふけまで炊事・掃除・洗濯に追いまわされ、一年の年季が明けたのを待って家族のもとに飛んで帰った。

ところが近所では売られた女といって淫売婦のような目で見られ、いたたまれなくなり、彼女は一〇日もしないうちにまた奉公に出たのである。 |

|

また、一四歳で娼妓に売られた別の女性の場合、年季五年間の給金は四五〇円であったが、一〇〇円は一人前になってから渡すと言われ、着物代に五〇円、ブローカーへの斡旋料として二二円五〇銭、汽車賃や雑費として一二七円五〇銭をとられ、親の手元に残ったのはわずかに一五〇円であった。

親はそのうち七〇円を借金返済にあて、四〇円で新居を購入すると、残りは四〇円にすぎなかった。

娘一人を売って得られた金は微々たるものであり、こうした悲劇は各地でみられた。

144

一九三四(昭和九)年に青森県一六七市村のうち娼妓を出さなかったのは二〇市町村だけだった(『青森県女性史 あゆみとくらし』青森県 一九九九)。

小作争議の頻発

恐慌が深刻化し、農村に疲弊が集中すると青森県でも小作争議が激化するようになった。

表7は一九一九(大正八)年を一〇〇とした県内総生産額と米収の指数変化であるが、昭和期に入って両方とも激減し、総生産額では一九三一(昭和六)年に三四・九、米収に至っては同年に二一・八にまで転落している。

特に生活に窮したのが、農村の底辺層にあった小作農だった。 津軽地域では地主と小作の取り分は、おおむね五対五であったといわれるが、中には地主六・小作四の例もあった。 |

|

また、前作米といって家賃の敷金に相当するものや、小作地の年季を更新する際に、礼金といって一年分の小作料を地主に支払うといった農村慣行が残っていた。

一方、南部地域では刈分小作といって、地主と小作が立ち会って小作量率に応じて農作物を刈取る面積を決める方法もとられていた。

このような古い農村慣行に対して、小作農らが反発しはじめたのである。

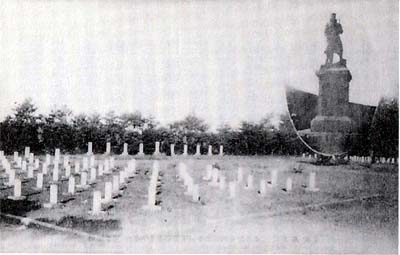

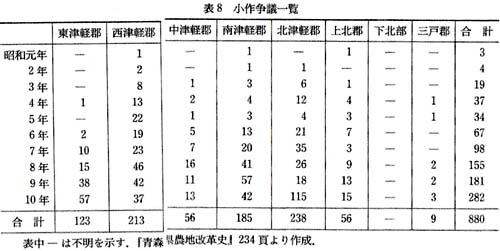

表8は一九二六(昭和元)年から一九三五年まで青森県でおこった小作争議の一覧であるが、一九二七年の金融恐慌の後から争議が激増し、第五十九銀行が休業して金融不安が頂点に達した一九三一年の翌年から津軽地域で多発している。

特に西・北津軽郡で顕著であり、一九一八(大正七)年の米騒動の時でも同地方では何の騒ぎもなかったことと比較すると、異常な事態だったことが判明する。

ではなぜ津軽地方で争議が多発したのだろうか。 |

|

その要因は同地方の地主制の成立過程に求められよう。

後の項(二〇七~二一○頁)でも述べているように、津軽地方の主な地主は藩政時代の豪農が近代農業経営者に発展したのではなく、明治十年代の松方デフレを境として、質屋や酒造業といった商業資本家が耕地集積に成功して地主に転化したのだった。

よって彼らはいわゆる不在地主化し、自家経営の伸長や保全には熱心であっても、小作農の撫育にはあまり関心を持たなかったようだ。

古くからの不合理な小作慣行と恐慌による生活苦に脅かされた農民たちはようやく蜂起したのであり、それは一九二八(昭和三)年に淡谷悠蔵・柴田久次郎・西村菊次郎らによる全国農民組合青森県連合会の創設に結実した。

同会の指導を受けて、農民たちは小作料の減免や礼金の廃止などを地主たちにせまり、因習排除に多くの成果をあげたが、やがて戦時になると翼賛体制のうねりに飲み込まれていったのである。

渡島・檜山と昭和恐慌

第一次犬戦後の日本経済はなかなか安定せず、一九三〇(昭和五)年五月には世界恐慌のあおりを受けて生糸価が、十月には米価が暴落し、昭和恐慌へと発展した。

146

冷水害による凶作・不漁が続き、東北地方の出稼ぎ者を受け入れて明治の不振を脱しつつあった道南経済は大打撃を受けた。

渡島支庁の漁業者は一九三一年末で一万六五〇戸。

零細経営が多かったので一戸あたりの負債額は大きくないが、負債総額・未償還負債額・回収困難負債額はいずれも全道一位である。

慢性的な魚価低迷に加え、一九三五(昭和十)年には水産物が犬不漁で、渡島・檜山地方のイカ漁は春秋とも不振だった。

しかも食糧増産の国策から機船底引網漁が導入されたため、窮迫した沿岸漁業者の婦女子身売りが相つぎ、十~十一月の二ヵ月間に九三六人が売られた。

農村よりも漁村からの流出が目だつのがこの時期の特徴で、江差警察署管内の出身者が最も多かった。

5 地方主義の胎動――ユニークな人材~笹森儀助、陸羯南、福士幸次郎―― top

南島探検

一八九三(明治二十六)年五月十日に弘前を出発した笹森儀助は、同月三十日に鹿児島から南に向けて出航し、奄美大島・沖縄島・宮古島・石垣島・西表(いりおもて)島・与那国(よなくに)島を探検し、十一月八日弘前に帰着した。

儀助は翌年五月、各島の自然・産業・社会生活を踏査した記録『南嶋探験』を刊行した。

後年、柳田国男は『南嶋探験』を沖縄民俗学の第一級資料として激賞している。

儀助は弘化二(一八四五)年、弘前藩目付役の子として弘前に生まれた。

藩内が佐幕派と勤王派にわかれて抗争した幕末維新期、儀助は勤王派に属したが、明治三(一八七〇)年九月に藩庁権少属租税掛、一八七八(明治十一)年十月に中津軽郡長になり、一八八一年の弘前事件で民権派に抗して郡長の職を辞すまで県役人をつとめた。

その後は、士族授産のために「農牧社」を設立し、岩木山麓に牧場を経営した。

一八九〇(明治二十三)年に同社社長を辞した儀助は、翌年、西南日本を旅行して『貧旅行之記』を書き、さらにその翌年には千島を探検して『千島探検』を刊行している。

辺境からのまなざし

県役人、士族授産結社社長をつとめた儀助を、千島や南島の探検にかりたてたものは何であったのだろうか。

日本列島は南北「三千海里」にわたっているが、そのうち国防警備がなされているのは本州のわずか「一千海里」に過ぎず、その他の「南北二千海里ハ一海兵ナク一軍艦ナシ」と辺境地方が無防備である。 |

図72 笹森儀助

|

世の政治家はみな富国と国防を唱えてはいるものの、「南境ヲ守リ、併セテ五十余島ノ陛下ノ赤子(せきし)ヲ保護スルノ事ヲ聞」いたことはなく、政治家の中には「区々琉球ハ厄介ナリ、経費多クシテ、利寡(りすくな)シ」とまで言う者もいる。

「我力南境「棄テゝ顯ミス」と辺境地方が切り捨てられていることに、儀助は大きな危機感をもっていた(『南嶋探験』)。

また儀助は、人頭税や風土病に苦しむ民衆の姿を目のあたりにして、このような民衆が疲弊している状態では国防もままならないと、南島の開発と民力の育成を強く主張した。

これは、旧民権派の流れをくむ民党が主張する経費節減・民力休養(行政費を節減して地租軽減・地価修正を行うこと)への、真っ向からの挑戦でもあった。

148

儀助は県の役人であったとき以来、一貫して地域の民力向上に力を注いできたが、南北の辺境地方を探検・調査することを通じて、中央から忘れ去られた地方の民力を育成することが、国力・国防増強のための急務の課題だと説いたのであった。

一九〇二(明治三十五)年五月、第二代青森市長に就任した儀助は、水道敷設の先鞭をつけるなど市政の発展に努めた。

一九一五(大正四)年、地方の重要性を訴え続けた儀助は、故郷弘前でその波乱に富んだ生涯を終えた。

上京の思い

一八八九(明治二十二)年二月、陸羯南(くがかつなん、本名実)は新聞『日本』を創刊し、創刊の辞の中で次のように述べた。

近世の日本はその本領を失い自ら固有の事物を棄(す)つるの極(きわみ)、ほとんど全国民を挙げて泰西(たいせい)に帰化(きか)せんとし、日本と名づくるこの島地はようやくまさに輿地図(よちず)の上にただ空名を懸くるのみならんとす。

(中略)『日本』は自ら揣(はか)らずこの漂謡(ひょうよう)せる日本を救いて安固なる日本となさんことを期し、まず日本の一旦亡失せる「国民精神」を回復し、且つこれを発揚せんことをもって自ら任ず。 (『日本』第一号) |

明治維新以来の近代化を支えた欧米第一主義の価値観を変え、日本の価値の再認識を唱えた羯南は、安政四(一八五七)年十月、弘前藩士中田謙斎の次男として弘前の在府町に生まれた。

一八七三(明治六)年、指南は前年に開校した東奥(とうおう)義塾(旧弘前藩校稽古館(けいこかん)を母体として菊池九郎が創立した私立学校)へ入学するが、一年余りで退学し宮城師範学校に入学した。 |

図73 陸 羯南(くがかつなん)

|

しかし、ここも一年半ほどで退学して上京し役人養成機関の司法省法学校に入学したが、一八七九(明治十二)年、校長の不当な措置に抗議して同級生の原敬(はらたかし、のち首相となるも東京駅で暗殺される)らと共に退学処分をうけ、東京での就職がかなわず帰郷した。

彼は親戚の陸家を再興して中田姓をあらためて陸姓を名乗り、青森にあった青森新聞社に入社し編集長をつとめた。

一八八〇(明治十三)年、新聞社を退社し上京の思いは強かったが北海道の紋別製糖所に就職し原料係となった。

しかし、東京へのあこがれの思いは押さえがたく、翌年退職して上京し、フランス語の翻訳などで生計をたて、一八八三年に太政官文書局(のち内閣官報局)に入った。

文書局時代、羯南は官報編集を通じて新聞編集の実務を学び、またグリソン『山林実務要訣』やド・メーストル(フランス革命期の保守思想家)『主権原論』を翻訳している。

国民主義と地方

欧米諸国との不平等条約を改正することは日本の悲願であったが、極端な欧化主義をとった井上馨(かおる)外相の条約改正案への反対運動が高まる中で、一八八八(明治二十一)年三月、羯南は内閣官報局を退官し、四月九日、新聞『東京電報』を創刊した。

翌年、日本新聞社をおこし新聞『日本』を創刊するまでの間に、羯南は社説を通じて、地方の特権をもたない実業家たちが団結して政治を変えるべきだと主張し、大同団結連動を地方の非特権的実業家の団結運動であるとして歓迎した。

維新以来の近代化は、中央の藩閥や特権資本本位に進められ、地方に生きる人々の生活をおしつぶしていった。

東北出身である泉南にとって、弱者である地方の人々が自立して生きていける社会の構想は、切実なものであった。

150

そして、この構想を世界的な規模でスケールアップした時、西欧列強に対する日本の自立的発展の道筋を探ることが課題になり、ここに国民主義の原点があった。

経営不振の『東京電報』を廃刊にし、『日本』を創刊した羯南は圓紙上で、西欧列強への仲間入りをめざす政府の条約改正交渉を、国民主義の立場から批判した。

国民主義とは、ナショナリティ(その国独自の国民性)を回復することであった。

それは、かりに世界を一国家とみなせば、日本はその中の一地方であるが、日本という地方の独自性を回復・発展させようというものであったといえよう。

しかし、そのナショナリティが決して排外主義的なものではなかったのは、次の文に明らかであろう。

『日本』は国民精神の回復発揚を自任すといえども、泰西文明の善美はこれをしらざるにあらず。

その権利、自由および平等の説はこれを重んじ、その哲学道義の理はこれを敬し、その風俗習慣もある点はこれを愛し、特に理学、経済、実業のことはもっともこれを欣慕(きんぼ)す。

しかれどもこれを日本に採用するには、ただ日本の利益および幸福に資するの実あるをもってす。

ゆえに『日本』は狭隘なる攘夷論の再興にあらず。博愛の間に国民精神を回復発揚するものなり。(『日本』第一号) |

羯南と故郷 羯南は、故郷を好かず、家族にも故郷のことを語ることはあまりなかったという。

しかし、一八九一(明治二十四)年に青森県出身の在京青年が結成した青森県青年会の機関誌『青年志』、同誌を引き継いで発行された『後進』に指圉は寄稿している。

たとえば、『後進』第六号(一八九二年七月)に掲載された「青年社会の弊」で、羯南は最近の青年が愛国主義や勤王主義を安易に口にすることを批判し、青森青年運動の軌道修正を迫っている。

羯南は郷土出身青年たちに期待をこめて、厳しくかつ温かな眼差しを向けていたのである。

こうした交流を通じて、青年の中には日本新聞社に入社する者もいた。

「東北は侮(あなど)られ、無神経といはれ、一山百文といはれたる、亦た久しとせざるか、寧ろ西南を畏るるも、西南を畏れられざる」、しかしスコットランド人は英国を恐れることなく、「スコットは自らスコットたるを名誉とし、敢て英人と呼ばるるを欲せず」と、晩年の羯南は述べた(「北日本と北英国」『日本』一九〇一年)。

中央主導の近代化のもとで、不遇な立場におかれてきた東北人の視点から、近代日本国家のあるべき姿を追求した指南は、一九〇七(明治四十)年九月、神奈川県鎌倉で没した。

地方主義のめばえ

汝(ンガ)の夫(オド)ア何歳(ナンボ)だバ。吾(ワイ)のナ今歳(コドシ)二十六だネ。

何、笑ふんダバ。汝(ンガ)の阿母(オガ)の姉ダテニ十歳(ハダジ)も下の男有(オドコも)たけアせ。

吾(ワ)だけアそれ程違はねエネ。

ンヤ好(エ)デヤなア、雪ア解ゲデセエ、緋(ニシ)ゴト日当りの屋根サ干すエネ成れば田(タコ)ア忙がしグ成テ、夫(オド)と昼間まで田掻廻(タコカマ)して、それガラ田畔(タノクロ)サあがテせ、飯(ママ)も喰(く)ば、

酒(サゲ)も薬鑵(ヤガンコ)サ入(エ)れダノゴト二人で仲(ナガ)よグ飲むアネ。(後略)――東北ベンの方言で書かれたもの |

一九二三(大正十二)年十二月、関東大震災直後の東京から疎開するために、福士幸次郎は一八年ぶりに帰郷した。

翌年、幸次郎は北津軽郡板柳町に地方文化社を結成し、地方主義(レジョナリズム)を唱えた。

冒頭の詩は「百姓女の酔っぱらひ」(初出『驢馬』特別号、一九二六年。後に散文詩集『地方主義縦』所収)の一部であるが、幸次郎が地方主義実践の中でつくった方言詩である。

幸次郎は一八八九(明治二十二)年十一月、柾木(まさき)座の俳優をしていた慶吉(芸名市川森五郎)の子として弘前に生まれた。

牛乳配達など苦学しながら青森県立三中に進学したが、一九〇五(明治三十八)年に中退して上京した。

152

開成中学に編入したが、出舎者とののしられたことから退学し、国民英学会に入り一九〇八年卒業した。

この年、秋田雨雀の紹介で佐藤紅緑(一八七四~一九四九。弘前生まれの俳人、小説家、劇作家、児童小説家。詩人サトウ・ハチロー、作家佐藤愛子の父)の書生となって俳句を学び、二一歳で詩作に転じた。

詩集「太陽の子」(一九一四年)、『展望』(一九二〇年)などで開拓した口語自由詩は、萩原朔太郎(一八八六~一九四二、詩人)、金子光晴(一八九五~一九七五、詩人)らに大きな影響を与えた。 また、一九一九(大正八)年に弘前市で設立されたパストラル詩社を指導した。 |

図74 福士幸次郎

|

地方主義と郷土

元来、幸次郎は民衆の立場に立ち世界主義的であった。

しかし、日本語の乱れに対する危機感をいだいたことから、大正デモクラシー下で人道主義、世界主義、社会主義がもてはやされた結果、日本社会は混乱におちいったと考えるようになり、伝統主義に傾いていく。

伝統主義に立って「日本をよくするものは世界思想ではなくて、民族思想である」(『新潮』一九二三年二月号「プロレタリア文学への挑戦」)と主張した幸次郎は、当時の文壇から厳しく批判された。

こうした状況の中で、関東大震災に遭った幸次郎は一八年ぶりに帰郷したのである。

帰郷した幸次郎は、西洋文明に浸食された日本社会を救うことができるのは、純粋な伝統が残っている地方以外にはありえないと考え、地方主義運動を展開した。

地方文化社は、幸次郎が指導していたパストラル詩社を土台にして結成され、地方文化パンフレットを発刊した。

幸次郎は発刊趣意書で、従来世界の各民族の民族的特質や国内の地方的特質という文化成立の根拠が軽視されてきたことは大変に残念であり、これからは「国内各地方が各地固有の特質を発揮し、発達させるところに国内の文化の繁栄を見、またこれが同一民族のものであるといふ大共通点から、国内的に合一させ得るところに、世界に於ける民族の文化の顕躍を見たい」、「地方を根拠とし、その地方的特色を発現した文化運動の実行」が他のどのような精神運動よりも大切であると主張した。

一〇〇号まで計画した地方文化パンフレットは二号までしか出ず、地方都市連盟結成、地方主義月次講演会、地方新聞との協力、民間伝承や芸術団体の結成など、他の計画もおおかたは実現しなかった。

しかし、石坂洋次郎らが地方文化社に出入りしたり、版画家棟方志功(むなかたしこう)らとの交流があるなど、地方主義が広まった面もあった。

一方、地方主義運動に対しては、社会主義者大沢久明や世界主義に立つエスペランティストら社会主義文化運動の側からの批判があり、両者の間で論争がくりひろげられた。

ファシズムへの傾斜

一九二七(昭和二)年再び上京した幸次郎は、ファシズムに接近していった。

詩作を通じて、幸次郎はフランスのモーリス・バレスやシャルル・モラスらの地方主義に基礎をおく文学運動や地方分権的ナショナリズムを信奉し、さらにモラスらが率いる王党派右翼団体アクション・プランセーブの影響を強く受けたムッソリーニへの関心を強めていった。

一九三二年、作家の野島辰次(一八九二~一九六五)らによって日本ファッシズム連盟が結成され、幸次郎は中央委員になっている。

連盟は機関誌『ファッシズム』を発行し、そこで幸次郎は「そして、遂に自分の考へと一致するファッシズムにたどりついたのだ」と連盟に参加した心境を述べている。

154

彼のファッシズム論は、無条件的な祖国愛を求め、日本盟主論を批判し、民族自決的な立場から大日本主義を否定するという、強固な伝統主義・地方主義にもとづくものであり、地方主義を国内の一地方から国家のレベルにスケールアップしたものであった。

やがて、連盟内部に蓑田胸喜(一八九四~一九四六、右翼学者)らの神がかり的日本主義が入り込み連盟が変質すると、幸次郎は活動から身を引き、日本の伝統の研究に没頭し、その成果は正続『原日本考』(一九四二・四三年)、『郷土と観念』(一九四二年)に結実した。

欧米化をめざした日本の近代化に対して、一地方人として、さらに日本人としてのアイデンティティを追求した思想家・作家が福士幸次郎であった。

6 軍国と地方 top

第八師団と軍都弘前

津軽地方は、藩政時代から北に向けての軍事上の要地であった。

明治四(一八七一)年、明治政府は仙台の東北鎮台分営を弘前に設置し、その後弘前分営は青森に移されて歩兵第五連隊となった。

この第五連隊は西南戦争にも出兵したが、一八八八(明治二十一)年の鎮台制廃止によって仙台第二師団の所属となり、一八九四年からの日清戦争では朝鮮、台湾に派兵された。

同年の奥羽本線開通をうけて、一八九八(明治三十一)年十月、弘前に第八師団が新設された。

元城下町の弘前は、維新以来県都が青森に移ったこともあり、さびれる一方であったが、新師団の設置によって、多くの軍関係者が流入し町は活況を呈した。

地元の新聞は、軍隊が地元に落とす金は「少くも二百万円以上」で、もしこの金がなければ弘前市の経済は三分の一以下に縮小すると、師団設置による経済波及効果の大きさを報じている(『弘前新聞』一九〇六年七月十三日)。

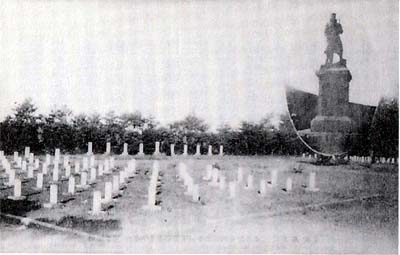

第八師団が何よりも日本中に知られたのは、八甲田山における雪中行軍遭難事件によってであった。

一九〇二(明治三十五)年一月二十三日、師団傘下の青森歩兵第五連隊の将兵二一○名が、猛吹雪の八甲田山をめざして出発した。

翌二十四日、青森測候所では最高気温零下八度、最低同一二・二度を観測したが、これは測候所始まって以来の最低気温であった。

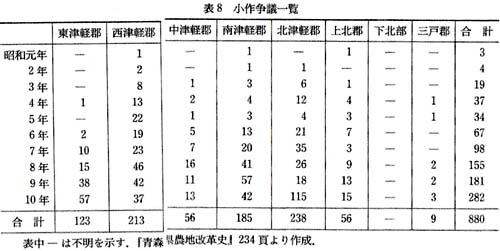

大暴風雪のなか、泊地の田代温泉の手前で道に迷い彷徨(ほうこう=さまよう)した将兵は次々と倒れ、一九九名もの犠牲者を出した。

この雪中行軍は、日露戦争を予想して寒冷地での用兵研究を目的にして実施されたものであったが、旧日本陸軍の非科学性と無謀さが生み出した悲劇であった。 |

図75 第八師団幸畑陸軍墓地(昭和初期)

|

その後の日霞戦争で、第八師団は満州の厳寒期の黒溝台(こっこうだい)会戦で壊滅的損害を被(こうむ)りつつも、局面を打開したとされ、冬期戦に強い東北師団として有名になった。

また、弘前市民は郷土の師団の活躍に歓喜したという。

日清・日露戦争への動員

軍事体制の確立は、地域の人々に徴兵や徴発という形で負担をおわせた。

日清戦争が始まる頃の北津軽郡では、一万人以上の男子が兵役に就き、毎年徴兵検査をうける成年男子のおよそ五パーセントが現役として徴兵されていた。

156

また、兵役に就く者を後援する尚武会(しょうぶかい)という組織もあった。

日清戦争開始後の五所川原周辺の様子をみると、部隊要員充足のため在郷軍人が召集され、馬の徴発も行われ、さらに農繁期のさなか出征軍人の防寒用わら靴を一六七五足献納している。

また、五所川原軍人奨励会が結成され、応召者家族の生活苦を救済する活動を行った。

このように戦時下では、出征する兵士だけでなく、地域の人すべてが戦争に動員された。

日露戦争は、日清戦争よりもはるかに多くの兵士が動員され、戦死するという過酷なものであったが、尚武会や赤十字、愛国婦人会による遺族牧護など銃後の戦時体制はより整備された。

また戦後は、在郷軍人会の組織が強化され、五所川原周辺でも一九一〇年以降、各地で相次いで在郷軍人会が結成され、地域の人々を軍事体制に動員する基盤が強化されていった(『五所川原市史』通史編二 一九九八)。

弘前で編成された師団

第八師団の各部隊は弘前・青森・秋田・山形・盛岡に置かれたが、主力部隊は弘前市周辺に配置されていたこともあり、軍需物資の調達や要人を含む軍関係者の来訪で弘前市はにぎわっていた。

一九一五(大正四)年の陸軍大演習の時には、師団内に大本営が設置され、弘前を訪れた大正天皇と陸軍の幕僚が、津軽平野で行われた演習を統監した。

また、一九三五(昭和十)年から一年間余、秩父宮が第三十一連隊大隊長として弘前に滞在している。

満州事変が勃発すると、第八師団は満州に渡り戦闘に参加した。

一九三七年、蘆溝橋(ろこうきょう)事件が発生し、日中戦争が始まると、第百八師団が弘前に編成され、中国戦線に投入されたが、二年後に同師団は解散した。

一方、第八師団は一九三七年、満州に派遣されたが、一九四四年にフィリピン戦線に投入され、壊滅的な打撃を受けて多大な戦死者を出した。

同師団の歩兵第五連隊(青森)で生還した青森県出身者は七人であった。

一九三九年に第三十六師団(雪兵団)、一九四〇年に第五十七師団(奥兵団)、一九四二年に第六十九師団(勝兵団)、一九四四年に第百七師団(凪(なぎ)兵団)と第四十七師団(弾(だん)兵団)と次々に師団が編成されて戦地に送られ、多くの戦死者が出た。

一九四五(昭和二十)年には第百五十七師団(護弘(ごこう)兵団)、第二百二十二師団(八甲兵団)、第三百八師団(岩木兵団)が、本土決戦用の師団として編成された。

日中戦争から太平洋戦争までの青森県出身の戦死・戦病死者数二万八五七六人のうち、陸軍関係者が八割を占めている。

弘前で編成された各師団の戦地への投入によって、郷土の人々の多くの命が失われた。

太平洋戦争下の暮し

太平洋戦争が始まる前年の一九四〇(昭和十五)年十月、戦争遂行のために国民を動員する官製組織である大政翼賛会が発足し、同年十二月には青森県支部が、さらに市町村支部も結成され、全県を挙げて翼賛運動に取組んだ。

翼賛運動では、選挙をはじめ食糧増産、戦地慰問、神社参拝、出征家族支援、貯蓄励行などが推進された。

また、文化活動も活発で、青森市文化協会、弘前市文化協会、中郡農村文化協会、金木町文化会など多数の文化団体が翼賛地方文化運動を推進した。

こうした中で、北津軽郡梅沢村は、全国に模範村として推奨された。

太平洋戦争が始まると、多くの人々が動員された。五所川原町では、開戦の翌日に戦争祈願・宣戦大詔奉読式が開かれ、翌年からは毎月八日に必勝祈願祭が行われた。

婦人たちは、在郷軍人の指導で号令演習、各個教練、衛生法、救急法、人工呼吸法、患者運搬法などの訓練をした。

青年団は、慰霊、遺烈顕彰(いれつけんしょう)、出征軍人歓送迎などを行った。

戦局が悪化してくると、五所川原町や周辺村で米英撃滅祈誓大会や戦意昂揚を誓う村民総決起大会などが開かれた。

農業では、日中戦争開始後、働き手の中心である壮年男性が軍に大量に動員されたため、農村は深刻な労働力不足におちいった。

158

そのため、婦人農事改良組合などが設立され、男性にかわって女性が農業労働力の中心になった。

また、中学校・青年学校・国民学校の生徒が農作業に動員された。

一方、津軽の特産品であるりんごは、不要不急作物として制限農産物に指定され、労働力・資材不足も加わって栽培は困難になっていった。

また、カタカナ用語追放の中でりんごの名前まで改められ、デリシャスが「陽玉」、スターキングが「太陽」などにかえられた。

酒造、菓子、精米や藁工品などの諸産業も再編や増産体制構築が進められた。

北津軽郡菓子工業組合では、企業合同の結果、多数の転業者が出るため、転業者の就職先として釜石製鉄所などを推薦している。

北津軽郡製縄工業組合では、藁工品が飛行機・弾薬や食料などの輸送梱包用の重要資材であったため、増産供出運動を展開した。

一方、交通では津軽鉄道が西・北津軽郡のバス網を統合するために地元の各バス会社を買収した。

庶民の楽しみであった祭りも中断された。

一九三八(昭和十三)年、弘前市のねぶたは、国民がみな戦場と銃後で苦労をしている時に「ネブタ騒ぎでもあるまい」との理由で中止になり(『東奥日報』同年七月二十二日)、同様に青森市のねぶた祭りも中止された。

空襲と津軽

一九四五(昭和二十)年に入ると、アメリカ軍の空襲は青森県までおよんだ。

七月十四日・十五日、多数のグラマン機が来襲し、青森市・蟹田町(東津軽郡)・金木町(北津軽郡)・十三村(同郡、現市浦村)などで多数の人々が死傷し、青函連絡船一二隻も全滅した。

五所川原町で空襲をうけた山本和夫はその様子を次のように記している(山本和夫『懐かしの五所川原』泰斗社 一九九五)。

朝から天気のいい日だった。空襲警報のサイレンが鳴っだ。私は家の中の防空壕にもぐり込んだ。

(中略)運の悪いときというものは仕方がないものである。五能線の鉄橋を汽車が走っていた。この鉄橋は長い。

(中略)汽車はひたすら走ったけれどもたまらない。

バリバリバリツと機銃掃射をやられて、銃弾は列車をつらぬき、何人かの人が負傷し命を落とした人もでてしまった。

これもまたたちまち阿鼻叫喚(あびきょうかん)だった。血だらけである。 |

七月二十八日深夜、青森市は大空襲をうける。

前日の夜、二機のB29が爆撃予告ビラを投下したが、治安当局は市民に予告はデマだとふれ回り、ビラを回収し箝口令を敷いた。

二十八日午後十時十分、青森市に空襲警報が発令された。

硫黄島から出撃した六一機のB29は市の西部から侵入し、午後十時三十七分から翌日午前零時過ぎまでの一〇〇分余りのうちに、五万発以上の焼夷弾を投下した。

空襲による被害は、死者七三一人、重軽傷者二八二人、行方不明者八名、全焼した住宅は一万五一一一戸におよんだ。

160 |

図76 空襲直後の青森市街地

|

県庁、市役所、裁判所、警察署などの官庁や師範学校、青森医専附属病院、青森造船鉄工所など多数の建物が被災・焼失し、廃墟と化した市街に残ったのは、県会議事堂、市公会堂、青森駅、青森銀行、蓮華寺などわずかであった。

九月二十五日、ワイルド・キャット(山猫)というニックネームで知られたアメリカ第八一歩兵師団が青森市に上陸し、軍司令部と青森軍政府が設置された。長い軍国の時代にほんろうされた人々は、新たな時代を迎えることになった。

戦時下の松前

一九三五(昭和十)年、津軽海峡防備のために北海道側では白神岬、汐首岬、青森県側では竜飛岬、大間岬の要塞化が必要になり、白神(松前町)に要塞築城が決定した。

そのため、福山町(現松前町)の御髪山までが要塞地帯に編入され、一九四四年以降は各町内会や青年団などが白神要塞の補強工事に動員された。

一方、一九三九年には松前商業統制組合が設立され、多くの業者が転廃を余儀なくされている。

また、松前町の浄土宗正行寺には、嘉永二(一八四九)年に松前藩の執政松前広純が寄進した勢至観音俾(近世末松前の代表的な仏教美術品)が安置されていたが一九四三(昭和十八)年、金属回収で阿弥陀如来像と共にやむなく供出された。

一九四五年七月十四日から十五日にかけて、大島、小島、松前、大沢の各町村(現在は松前町)は米軍機の空襲をうけた。グラマン戦闘機による攻撃は、主として船舶にたいして行われ、松前沖では六隻が座礁・沈没し、死傷者一〇〇人以上を出した。

7 青函新時代――海峡が結ぶ交流―― top

青函航路の発展

明治六(一八七三)年、北海道開拓使は函館と青森・安渡(現むつ市大湊)の間に定期航路を開設した。

就航した小型木造汽船弘明丸は、一ヵ月各三往復して旅客や貨物を輸送した。

この定期航路の運賃は、上等三円、中等二円、下等一円五〇銭で、所要時間は片道一〇時間であった。

また、同じ頃山口県出身の小田藤吉によって、民間の定期航路も開設され、小型汽船青開丸が一ヵ月に四往復した。

一八七四(明治七)年に屯田兵制度が始まると、北海道への移住者が増加し、それに伴って旅客や貨物が激増したため、輸送力増強が求められた。

一八八〇年、開拓使による官営航路は、郵便汽船三菱会社が引継ぎ、民間航路になった。

一八八五年、三菱と共同運輸会社が合併して日本郵船会社が設立されると、一日一往復体制になり、輸送力は飛躍的に増強された。

当時、港の水深が浅く、汽船が接岸できる埠頭もなかったため、本船は桟橋から五○○メートルほど離れた沖合に停泊し、旅客は桟橋から艀(はしけ)に乗って本船に乗り込んだ。

一八九一(明治二十四)年、日本鉄道会社によって東北本線が全通すると、青函航路は本州と北海道を結ぶ中心的な連絡ルートになった。

北洋漁場への出稼ぎ者が増えたこともあり、青森港は大いに賑わった。汽船も七〇〇トン級から一〇〇〇トン級に増強され、所要時間は片道六時間であった。

青森駅に到着した旅客や貨物は、二キロほど離れた桟橋まで徒歩や荷馬車で、さらに桟橋から艀で移動して乗船したが、荒天の日は船客が海に転落することもあり、鉄道から船への乗り継ぎは手間のかかるものであった。

162

国鉄青函連絡船の時代

一九〇四(明治三十七)年、北海道鉄道により小樽-函館開か全通すると、輸送量はさらに増加した。

日本鉄道は、青森での乗継ぎの不便さや混雑を解消するために、自社運航による青函航路を計画し、一九〇六年十月、二隻の新船建造をイギリスのデュー造船所に発注した。

その翌月十一月一日、日本鉄道は国有化され、発注された二隻も鉄道省に引継がれた。

一九〇八年、イギリスで建造された日本初のタービン船が青函航路に就航した。

二隻の船は、比羅夫(ひらふ)丸(一四八〇トン)と田村丸(同卜ン)と命名され、速力一八ノットで青森-函館間を四時間で結んだ。 |

図77 国鉄青函連絡船(昭和初期)

|

国鉄の青函連絡船は、運航回数が多く、日本郵船に比べて運賃も半額であったことから、旅客輸送で優位に立ち、苦境に陥った日本郵船は一九〇九(明治四十二)年、青函航路から撤退した。

青函航路の一日当たり平均輸送量は、一八九七年には旅客四六人、貨物三六トンであったが、一九一一年には旅客七八〇人、貨物二八八トンヘと大きく増加した。

国鉄は、旧来の貨客乗り継ぎの不便さを根本的に解消するために、まず専用岸壁の建設に着手し、一九二三(大正十二)年に完成した。

次いで貨車をそのまま連絡船に積込んで航送する計画を進め、翌年五月、貨車航送船翔鳳(しょうほう)丸が就航した。

翔鳳丸は貨車二五両、旅客八九五名を乗せることができ、同型船がさらに三隻就航した。

一九二五年八月一日、貨車航送が開始され、間接的にではあるが本州と北海道が鉄道で結ばれ、青函地域は新しい時代に入った。

青函地域の空間意識

幕末期、青森商人は箱館奉行や各藩の御用達として、米や漁具など必要物資の蝦夷地(北海道)への供給・輸送を担っていた。

明治十年代、青森県の北海道への移出入港は青森港であり、青森は米・味噌・藁工品の供給地として北海道と結びついていた。

このように青函地域は、幕末以後、経済的に緊密な関係にあったが、青森県の人々は津軽海峡をはさんだ青函地域をどのように意識していたのであろうか。

明治初年、青森県令の北代正臣(きたしろまさおみ)は「風土民情ノ酷似セル所ニ従ヒ地勢ヲ察シテ、以テ之ヲ一県二管轄セシムルヨリ急ナル者ハ莫(な)カルベケレバ」(北代「上陳及ビ諸伺書」)と、青森県と旧館県(たてけん)領(旧松前藩領、渡島国津軽・福島・爾志(にし)・檜山(ひやま)の四郡)は地理的に近く、民情も似ているので一つの県にすべきであると述べた。また、民衆レベルでも道南と青森県の行政の一体化を希望する者もいた。

このように、当時の青森の人々には津軽海峡をはさんで北海道南部と一体的に向かい合っているという〈両側町〉的空間意識があった(河西英通『近代日本の地域思想』窓社 一九九六)。

しかし、北海道の開拓が進むと、青森県の人々の中に、今まで青森県以上に未開であった北海道の後塵を拝することになるという焦燥感と競合意識が生まれ、明治二十年代になると、津軽海峡をはさむ青森港と函館港の対抗関係が鮮明になってくる。

新聞『北海』は、函館は道内一であると共に「内地の中にては、我が函館の下に居るべきもの甚(はなは)だ多し」(一八九〇年二月十二~十三日付社説)と、内地に肩を並べる地であると述べ、さらに一八九一(明治二十四)年の東北本線全通にたいしても、「我が函館は毫も是が為に影響を受くることなきなり」(同年九月一日付社説)と意に介さなかった。

164

しかし、『函館新聞』は、函館-小樽間の鉄道が開通していない現状では「今日より以後貨物は兎に角く内地行の旅客は青森に直行せしむるに至るべし

(中略)今日以後に於て函館が蒙(こう)むる処の影響にして其影響たる幸福にあらずして不幸の影響なり」(同年九月二日付論説)と、函館の地盤沈下を心配し、港湾・鉄道の整備強化を論じている。

一方、青森では「東北鉄道完通後ノ吾青森港ハ実ニ東北ノ馬関タルベク而シテ北海道卜本洲トニ対シ最モ重要ノ位置ヲ占ム可ケレバナリ」(『青年誌』第二号)と、青森は東北の馬関(ばかん、山口県下関の別称)になり、函館にとってかわるであろうと論じられていた。

一八九四(明治二十七)年、常野正義(初代函館区長、函館商工会会頭)は『北海』に、東北本線野辺地駅から下北半島の大間か佐井まで鉄道を延長し、函館と定期航路で結ぶことによって東京と函館間を青森経由よりも一〇時間短縮するプランを発表した。

このプランは青森の新聞『東奥目報』に転載されたが、同紙は現実的でないと批判した。

その後、すでに述べたように一九〇四(明治三十七)年に函館-小樽間の鉄道が全通し、さらに国鉄青函連絡船が貨車航送を開始したことによって、青森港と函館港は本州と北海道を結ぶ連絡ルートの要(かなめ)となり、青函両地域は緊密に結びつき、相補いながら発展することになる。

青函新時代に向けて

一九八八(昭和六十三)年三月十三日、青函トンネルによるJR津軽海峡線が開業した。

同時に、この日をもって青函連絡船は八〇年におよぶ歴史の幕を閉じた。

第二次大戦末期、米軍機の空襲によって大打撃をうけた青函連絡船は、戦後急速に復活し、本州と北海道を結ぶ動脈路として全盛期を迎える。

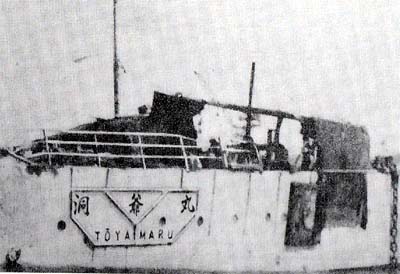

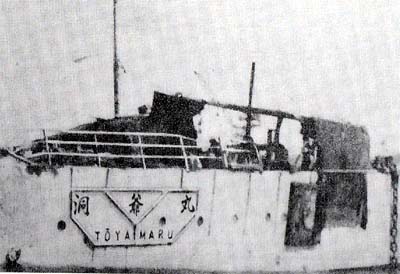

しかし、この間に洞爺(とうや)丸の大惨事が起こる。

一九五四(昭和二十九)年九月二十六日十八時三十九分、台風一五号が接近するなか、洞爺丸(三八九ハトン)は乗客一一六七人、乗組員その他一四七人の合計一三一四人と貨車一二両を積んで函館桟橋を出航した。

二二分後の十九時一分、強風にあった同船は錨をおろすが、おりからの強風にあおられ二十二時三十九分、函館港外に横転、沈没し、死者は一一五九名にのぼった。

また、このとき日高丸など四隻も函館湾内で沈没し、五隻の死者は合計一四三〇名というタイタニック号の惨事に次ぐ、大海難事故となった。

洞爺丸事故のあと、国鉄は安全性を高めるために連絡船を改造し、また最新設備を備えた津軽丸、八甲田丸などの新造船(八〇〇〇トン級)を次々と就航させた。 |

図78 事故後、引きあげられた洞爺丸

|

以後、連絡船の利用は増え続けたが、航空便や高速道路網整備による自動車利用の増大に伴い、一九六七年の乗客四二〇万人、一九七一年の貨物八五五万トンをピークにして連絡船の輸送量は減少に転じ、その役割は縮小していった。

一方、青函トンネルは戦前から構想があったが、計画が具体化したのは戦後になってからである。

一九四六年に地質調査が開始されたものの、その後計画はなかなか進展せず、洞爺丸事故で早期実現の要望が強まった。

事故直後、視察に来青した当時の石井光次郎運輸大臣は、事故再発防止のための抜本的施策は青函トンネル建設しかないと述べている。

しかし、実現までにはその後も期間を要し、一九七一年にようやく着工した。

一九八五年三月、本坑が貫通し、翌年九月レールがつながり、本州と北海道は鉄路で結ばれた。

166

一九八八年、一七年の歳月と六八九〇億円を投じた、本州側の青森県今別町と北海道側の知内(しりうち)町を結ぶ総延長五三・八五キロ(海底部分は二三・三キロ)の世界最長の海底トンネルが完成した。

三月には、津軽海峡線(津軽線〈青森-中小国〉、海峡線〈中小国-木古内〉、江差線〈木古内-五稜郭〉、函館本線〈五稜郭-函館〉の四つの路線を指す愛称)が開業した。

トンネル着工当初計画されていた北海道新幹線(青森・札幌間)は、未だ実現していないが、地元地域では現在もその実現に期待をかけている。

青函トンネル開通を間近にひかえた一九八七(昭和六十二)年に閣議決定された第四次全国総合開発計画(四全総)は、「青函インターブロック交流圏構想」を提起した。 |

図79 青函トンネル開通(1988年)

|

この交流圈は「仙台と札幌の中間地点である青森-函館に、北の第三の経済文化圏を形成しようとするものである」(『東奥日報』一九八七年八月二十二日)と説明されている。

明治初年から一二〇年余りをへて、今また青函の〈両側町〉的空間が再現されようとしている。

top

****************************************

|