|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

三、藤原氏のものがたり

世継のおじいさんの話にみんなが感心しているものですから、おじいさんは大いばりです。

「さあそれでは、歌などよんだりしていないで、話を本筋にもどしますかな。みなさん、よくよく聞いてくだされよ。

まあ今日のお坊さまのお話は、みなさんが極楽に行けるというありがたいものじゃが、わしらの話はな、まあ日本紀のような歴史の本の話を聞いておると思ってくださればいいのじゃ。」

などというものですから、聞いている方のか坊さんも普通の人も、

「いや、これまでいろいろお坊さんの話や仏さまのお教えもうかがった事はあるが、こんなにおもしろいお話をしてくださる人は、これが始めてですな。」

など言いあっています。

中でも、年とった尼さんなどは、すっかり信じ切ってしまったような様子で聞いておりました。

日本紀というのは、本当の名前を「日本書紀」という奈良時代にできた歴史の本の名前です。

日本の歴史について書いた本として一番尊ばれていたのです。

世継のおじいさんは、自分の話をこういう本にたとえているのですから、どれだけ自信があったかわかるでしょう。

それに、聞いている人たちが、お坊さんの話よりおもしろいといっているのも考えてみますと、この時代の人たちにとって、いろいろな知識や人世観を、おもしろく教えてくれた仏教の教えというものが、大そう大切なものであったのですから、それより興味があるということは、ずいぶんほめた言い方なのです。

もっとも、事実こんなにくわしく政治の話を聞いたことは、この人たちにはなかったでしょうし、そういうことを知っている世継のおじいさんという人に、敬意をしめしたのでした。

さて、こうなるといよいよいい気持になったおじいさんは、こんなことを言い出します。

「さあこの世継はな、大変なじじいだぞよ。まじめに物事を考えようと思う人は、ちょっとは敬ってもいいはずじゃ。

何しろ、世の中のことは何でも見聞きしておぼえておるんじゃからの。

ところで、そうじゃった、このいろいろ見たり聞いたりした事の中でも、今の道長さまのご様子といったらな、昔から今まで、こんな方はいらっしゃらなかったといってもいいのじゃ。

これはな、仏さまのお教は一乗の法といって、これ一つのほかはみなうそじゃ。

二つも三つもあるものではない、という事じゃが、この道長さまも、まあたとえてみれば、そんなものじゃよ。

世の中にはずいぶん大勢の太政大臣とか摂政とか関白とか、えらい方もおいでじゃったが、この道長さまのように、始めから終りまでもう不足なところがない、などという事は、どなたにも到底できる事ではなかったのう。

仏さまのお教えにも、魚の卵はいっぱいあるが、大きな魚になれるのは少ない、とか、奄羅(あんら)という木は花はたくさん咲くが実はめずらしい、とかあるそうじゃが、まあそれと同じ事じゃな。

だいたい、この天下の大臣さまやお公卿さまの中にも、この道長さまのご様子は、全くめでたい事じゃ。

これから後じゃとて、こんな方はまたとお出になることではないぞ。

その事をお話するのじゃて、まあみなさんもひとつ一生懸命に聞いてくだされや。

わしはこの世に起きた事で知らない事はまずあるまいて。

わしの話す事を、まだ知らなんだというような人も多い事じゃろうがな。どうじゃな。」

こうして代々の大臣についての話が始まります。

この時代の制度では、大臣といっても今のとは違って、最も上の位なのが太政(だじょう)大臣といって、この位につく人はいつもいるわけではなく、適当だと思われるような立派な人がいる時だけに限られます。

次の位が左大臣、右大臣、内大臣です。この人たちが政治の中心で、この下に大、中、少の納言(なごん)がいて、それから参議(さんぎ)とよばれた人たちが、重要な問題のある時には会議を開いてきめます。

大臣の定員はそれぞれ一人ですから、この位につける人はそういませんでした。

この道長の時までには、太政大臣になった人が十三人、左大臣三十人、右大臣五十七人、内大臣が十二人いたそうです。

この中で太政大臣になれた人は、みな天皇の祖父か、またはおじに当たる人ばかりです。 |

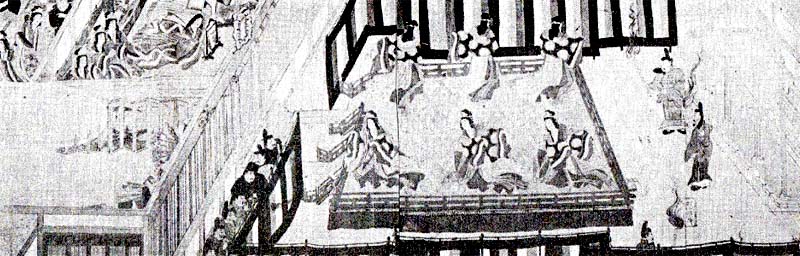

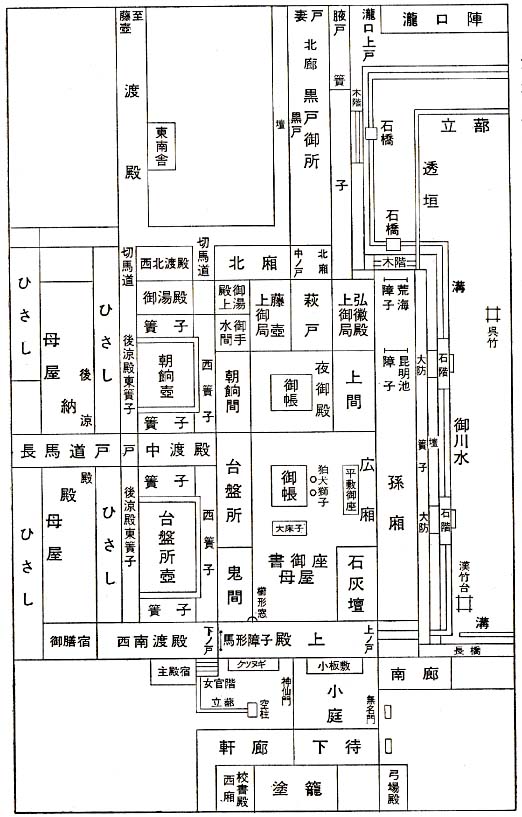

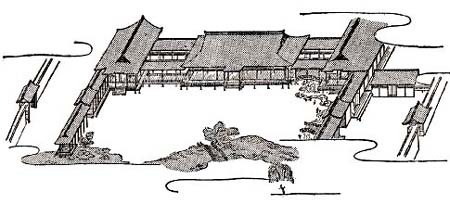

御所に居ならぶ大臣たち(年中行事絵巻)

|

そうでない人がこの中に二人ありますが、これは二人とも奈良時代の場合で、しかも皇子ですから、この藤原氏には関係ありません。

それからこのほかにも、生きている中にはなれなかった人で死んでから位だけ太政大臣を贈られた人も七人います。

こういう事をざっと説明してから世継のおじいさんは、あんまり古いところから話し出しても、話が長くなるだげでつまらないし、それにお坊さんのお話が始まってしまうから、この藤原氏が太政大臣として政治の中心になるようになった時から、すなわち文徳天皇のおじいさんにあたる藤原冬嗣(ふゆつぐ)のことから話し始める事にしました。

その時にも、

その中に、思ふに、ただ今の入道殿、よに秀(すぐ)れさせ給へり

(この代々の大臣たちの中でも、道長が一番すぐれておいでである。) |

というのをつけ加えるのを忘れませんでした。

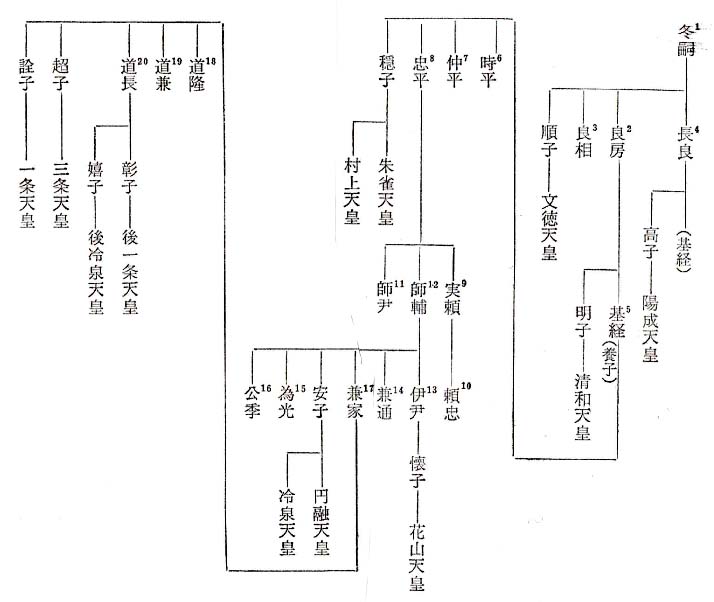

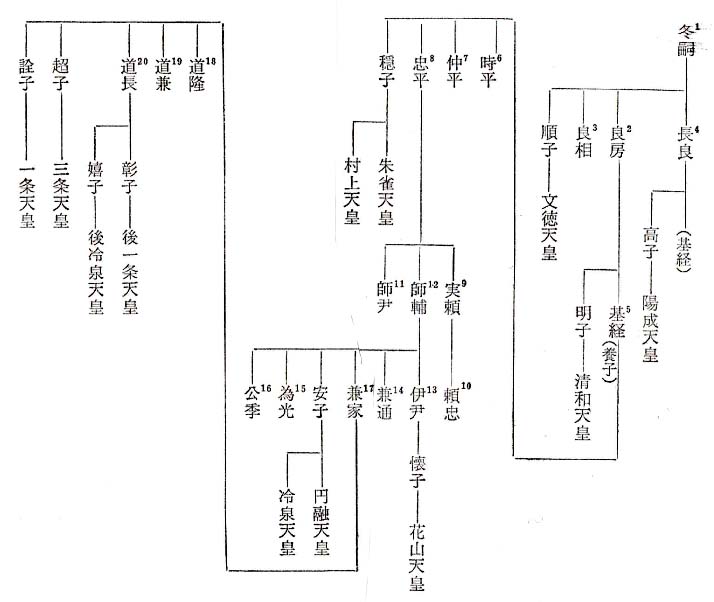

ここでそれではまた、世継のおじいさんの話の大筋を図表にしてみましょう。簡単に書くと下のような系図になります。

(みなさんは系図の見方をごぞんじでしょうね。タテの線が親子の関係、ヨコの線はきょうだいの関係をあらわします。)

名前の上につけた番号は、世継のおじいさんの話に出て来る順序をあらわします。

この系図は、おじいさんの話の通りにしましたので、歴史の教科書にあるような、皇室や、藤原氏の系図とちょっと違うかもしれませんが、この方が、藤原氏と天皇の関係がはっきりすると思いますし、また世継のおじいさんも、その点を強調したかったようですから、こういうふうにしました。

このあとでも参考にしてください。

|

Indexのトップにある系図と同じもの

|

1 摂関(摂政と関白)のはじまり top

第一番目の冬嗣という人は、死んでから太政大臣の位を贈られました。

その次男になる良房という人の時に、太政大臣、その後摂政、それから関白に始めてなったのです。

(摂政も関白も同じものですが、天皇が小さい時は摂政、天皇がおとなになると関白といったのです。)

良房は、子供は女の子が一人いたきりで、この子を文徳天皇の皇后にして、後は、自分が追い越した兄長良の子基経を養子としました。

なかなか長生きした人で、歌もじょうずでした。

たとえば、娘の明子が皇后として栄えていた時、その御殿にサクラの花がびんにさしてあるのを見てよんだ次のような歌があります。 |

大臣饗宴(年中行事絵巻)

|

年ふれば よはひは老いぬ しかはあれど花をしみれば 物思ひもなし

(時がたつにつれて、私は年をとってしまうが、しかし、このように美しく咲いている花を見ると、何の心配もないことだ。) |

自分の娘のはなやかなさまを、花にたとえたのですが、どんなに満足だったのかよくわかるでしょう。

しかし、この人には男の子がなく、結局自分が追い越した兄長良の子孫の方が栄えたのは、やはりそうなるはずの運命だったのだろう、と世継のおじいさんは申しました。

染殿(そめどの)の大臣というように呼ばれた人です。

さて、その養子になった基経(もとつね)も、摂政、そして関白になり、またその娘穏子(はるこ)は醍醐(だいご)天皇の皇后となり、朱雀(すざく)天皇、村上天皇を生みました。

基経のお母さんは、後の光孝天皇のお母さんと姉妹でした。 |

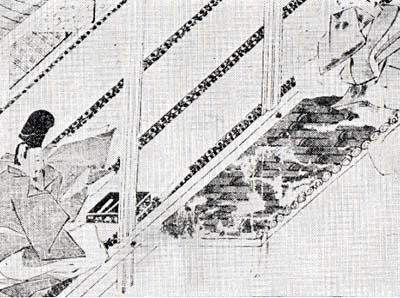

源氏物語絵巻より

|

つまりいとこ同士ですので、小さい頃からこの天皇と親しくしていました。

この天皇は、まだ親王だった頃から、何事にもすぐれておられたので、この基経も、何と立派な方か、と感心しておりました。

おじさんの良房がお客を招待して宴会をした時、この天皇も親王として出席されたのですが、どうした事かこのしたくをする人たちが、お客さまに出すキジのごちそうを、その前でお皿から落してしまいました。

良房は大あわてでこの天皇の前のキジのごちそうと取かえようとしましたところ、この天皇は、何をお考えになったものか、ふっと灯をお消しになりました。

この時まだ位の低かった基経は、ずっと下の方でこのようすを見ておりまして、ああこれは、このしたくをする人が失敗したのを、かわいそうに思われて、その失敗を他の人たちにわからないように、というので灯を消されたのだな、と気がついたものですから、何とまあ情深いお方だろう、といよいよこの天皇のことを尊敬するようになりました。

後に陽成(ようぜい)天皇が位を譲られる時、宮中でその後の天皇をきめる会議がありました。

その席で、左大臣で勢力のあった源融(とおる)という人が、自分が次の天皇の位につきたいと思って、

「私ももとは皇子ですからどうでしょう。」

と言い出しました。この時、この基経は

「もとは皇子であっても、一度臣下になられた方が、位についたことはまだありません。」

といいました。

こうして、この光孝天皇が位につかれたのでした。ですからこの天皇もたいそう基経のことを信用されたのです。

この大臣は、邸が二軒あって、正式の家は堀河(ほりかわ)というところにあったので堀河の大臣といいます。

もう一軒は閑院(かんいん)というところにあり、これは別荘のようなものでした。 |

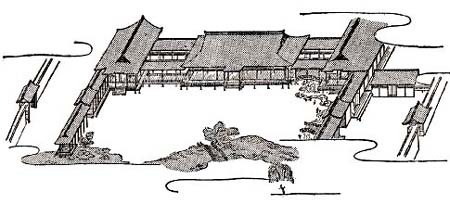

宴会の図(年中行事絵巻)

|

堀河の屋敷は、たいそうりっぱで景色のいいところでした。大勢のお客を呼んだ時など、位の高い方の牛車を堀川の東に、普通のお公卿さんの牛車は川の西に、待たせておくようにしてありましたが、こんなふうにできるのは、この邸だけだったのです。

もっとも後には、高陽院(かやのいん)とか冷泉院(れいぜいいん)とかいうような、大きな立派なお屋敷ができましたが……。

ここまで話して来た世継のおじいさんは、大きな息をついて、

「やれやれ、世の中も、だんだん時代が変わって来ると、次々とえらい事が起きるものじゃわい。」と、申しました。

次に基経の子供たちについての話になりました。

世継のおじいさんが、長男の時平、次男仲平、それから四男が太政大臣忠平、とそこまで申しますと、待っていたように、繁樹じいさんが、うしろの方の人の顔を見渡して、

「その方こそ、それ、わしの御主人の貞信公さまでござるよ。」

といって、パクパクと扇を使っているようすが、いかにもいばっているようすでおもしろかったものです。

三男の兼平という人は早くなくなったので、この大臣になった、時平、仲平、忠平の三人を、人々は三平と呼んだのだそうです。

2 東風(こち)吹かば top

さて、その時平は、まだ若いころに、左大臣になりました。

ちょうどその頃菅原道真(すがわらみちざね)という、有名な学者で、みんなが尊敬していた人が右大臣になりました。

時の醍醐(だいご)天皇がまだ若かったので、政治はこの二人の大臣がすることになりましたが、時平がまだ二十八、九なのに、道真は五十七、八にもなっていますから、年の点でも、また学問や、人生についての考え方なども、ずっと道真の方が上でしたから、どうしても、道真の方が重んじられたのです。

このことをおもしろくないと思ったのでしょうか、時平は、いろいろうまい事をいって、とうとう道真を、昌泰(しょうたい)四年(九〇一)の正月に、太宰権帥(だざいのごんのおち)という地方の低い位に落して、九州の方へ追放してしまいました。

これ以上くわしい事は世継のおじいさんも話しませんでしたけれども、この菅原道真が追放された原因は、前に心述べたような、藤原氏がだんだん勢力を強くして行く間に、藤原氏以外の人たちを何とか勝手な言いがかりをつけて追い出してしまおうとした事によるのです。

世継のおじいさんははっきりいいませんでしたけれども、やはりこの追放は、かげには時平たちのだくらみがあったのです。

大きな時代の流れから見れば、この道真という人は、そういう流れの気の毒な犠牲者だったともいえます。 |

菅原道真像

|

そういう点て、当時の人はみな同情したのです。世継のおじいさんも、この道真が流されるようすを、次のように話しました。 大変有名なところですから、原文を引いてみましょう。

このおとど子供あまたおはせしに、女君たちは婿どりし、男君たちは、皆ほどほどにつけて位どもおはせしを、それもみな方々に流され給ひて悲じきに、幼なくおはしける男君女君たち、慕(した)ひなきておはしければ、小さ子はあへなむと、おほやけもゆるさしめ給(たま)ひしかば、ともにいてくだり給ひしぞかし。

みかどの御おきてきはめてあやにくにおはしませば、この御子供を、同じ方(かた)にだにつかはさざりけり。

かたがたにいと悲しくおぼしめして、御まへの梅の花をご覧じて

東風(こち)吹かば にほひおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春を忘るな

又、亭子(ていご)のみかどに聞えさせ給ふ。

流れ行く 我は水屑(みくず)に なりはてぬ 君しがらみと なりて止(とど)めよ

なき事によりて、かく罰せられ給ふを、からくおぼし嘆きて、やがて山崎にて

出家せしめ給ひて、都遠くなるままに、あはれに心ぼそくおぼされて

君が住む 宿の梢(こずえ)を ゆくゆくと かくるるまでも かへり見しはや

又、播磨の国におはしましつきて、明石の駅という所に御やどりせしめ給ひ

て、駅の長(おさ)のいみじう思へるけしきをご覧じて、つくらせ給へる詩(からうた)いと悲し。

駅長驚く無れ変改(へんかい)の時 一栄一落是(これ)春秋

この右大臣道真公には子供が大ぜいおられましたが、女の子は大てい結婚し、また男の子もそれぞれ年にあった位をもらっておいででしたが、その人々もみなあちらこちらに流されてしまって悲しい有様でした。

特にまだ小さい子供たちは、お父さんやにいさんねえさんたちが恋しくて泣いておられたものですから、小さい子はいいだろうというので、政府の方でもお許しになったものですからお父さんと一緒に行かれる事になりました。

これは、天皇のご命令が元々たいそうきびしいもので、だれ一人一緒の方にさえ流そうとはされなかったからです。

流される事、それもこんなふうになるなど、いろいろ悲しい事ばかりですので、ちょうどお屋敷のお庭に咲いていたウメの花をごらんになって、歌をよまれました。

東風(こち)吹かば にほひおこせよ 梅の花 あるじなしとて 春を忘るな

(今美しく咲いているウメの花よ。来年また春風が吹くようになったら忘れずに、この香りを私のところまで送ってくれよ。

わたしは流されてもう帰ってこないだろうが、花を見てやるわたしがいないからといって、春、花を咲かせる事を忘れるなよ。)

また、自分を重く用いてくださった宇多上皇に次のような歌をつくって、差し上げました。

流れ行く 我は水屑(みくず)に なりはてぬ 君しがらみと なりて止めよ

(流される私の巡兪はもう川を流れて行くちりくずのようなものです。私の本当の心をご存じの上皇さまよ。

何とぞちょうどそのくずをさえぎるしがらみのように、流されて行く私を止めてくださいませんか。)

つまり、何にも悪い事をしないのに、このように罪人として流されなげればならないのを、たいそうひどい運命だと、悲しまれたのですが、それで、とうとうその途中山崎というところでお坊さんになってしまわれ、世を捨ててしまいました。

こうしてだんだんと京都をはなれて行くももですから、たいそう心ぼそく思われて次のような歇をよまれました。

君が住む 宿の梢(こずえ)を ゆくゆくと 隠(かく)るるまでも かへりみしはや

(上皇さまよ、あなたがおいでになるおやしきの庭の木の梢を、私はだんだんと遠ざかりながらもう見えなくなるまでふりかえりふりかえり見ずにはいられませんでした。)

それから播磨の国(兵庫県)にまでやって来られて、明石というところの宿場(駅といっても今の停車場ではなく、国家でやっている宿屋のあったところです)におとまりになって、そこでその宿の主人が、こんなえらい方が流されて来たのにびっくりしているようすをご覧になって、お作りになった漢詩が、またたいそう悲しいものでした。

駅長(えきちょう)驚く無(なかれ)時(とき)の変改(へんかい) 一栄一落は是(これ)春秋(しゅんじゅう)

(宿の主人よ、そんなに驚くことはない。時代時代によって、人間の運命などは変わるものだからね。

たとえば春、あの生き生きと茂っている木も、秋にはこの葉をすっかり落してしまうがそれも同じ一年のうちなのだ。

こういうのが自然の法則なのだよ。) |

これに続けて世継のおじいさんは、道真公が作られた歌について、次々と話していきました。

「こうしてな、とうとう筑紫の国(北九州)におつきになってから、たいそう悲しく心細く感じられたような夕方のことじゃ、遠くの方に所々煙が立つのをご覧になって、

夕されば 野にも山にも 立つ煙 なげきよりこそ もえはじめけれ

(夕方になると、野にも山にも煙が立っている。

それは私がここで毎日々々嘆き悲しんでいるのが、その嘆き悲しんでいるその嘆きという木からもえ始めたものにちがいない。) |

と、歌をよまれたのじゃ。また雲が空に浮いているのをご覧になっても、

山わかれ とび行く雲の かへり来る 影見る時は なほ頼まれぬ

(あの山々を離れて飛んで行く雲が、またもとへもどってくるようすを見ると、私も同じようにもとにもどる事ができるかもしれないと、雲などというはかないものにまで頼みにしている今の私なのだ。) |

と作られたのじゃが、こんな場合でも、あるいはお帰りになれるかとも思われたのじゃろうな。

月の明かるい晩には、

海ならず たたへる水の 底までも 清き心は 月ぞ照らさむ

(海よりもずっと深く深くたまっている水の底の底の方まで清ければ、月も照らしこむように、この水の底のように清らかな私の心は、月だけが知って照らし出してくれる事であろう。) |

と、これはまたたいそう美しい歌をおよみになったものじゃ。

全く月や日だけが、暗いお心を照らしてくだされるのじゃ、と思われた事であろうのう。」

このように世継のおじいさんは、表立った政治関係の事はとにかく、このような和歌や漢詩などむずかしい文学のことについても、いかにも内容ゆたかに話して聞かせたものですから、聞いている人たちは、うっとりとしたようなようすで、深く感動したようにじっとおじいさんの事を見つめておりました。

またこうしたことについて、人生の喜びや悲しみなどよく知っている人たちも、今まではそれほどとも思っていなかったのでしょうが、このような話を聞いて、前よりもおじいさんの方へぐっと近よって、わき目もふらず、じっと聞いている様子です。

これを見ておじいさんの方も、いよいよ引き続いて、次から次へと糸かなにかをくり出すように、話を続けて行く様子も、また大変めずらしいことでした。

あの繁樹じいさんなどは、もうぽろぽろ涙をこぼしながら、感じ入っております。 |

流され人の悲しみ(荏柄天神縁起)

|

「九州においでのところでは御門もしめて恐れ入っていらっしゃったものじゃ。

九州の役所はずっと遠くじゃが、その高い建物の屋根のかわらなどを、自然とご覧になったり、またすぐ近くに観音寺というお寺があっての、そこの鐘の音が聞えて来たりするものじゃから、こんな詩をお作りになったのじゃ。

都府楼(とふろう)ハ纔(わずか)ニ瓦色(かわらのいろ)ト看(み) 観音寺ハ只(ただ)鐘声ヲ聴(きく)

(遠くにある都から来ている役人のいる建物さえもここからはわずかにかわらの色が見えるだけだ。

ただ観音寺の鐘の音だけが耳に近く聞えて来ることだ。) |

この詩などは、唐(中国)の白楽天がやはり流されていた時に作った有名な、

『遺愛寺の鐘は枕によりて聴き、香炉峯の雪は簾を撥げて看る』

(遺愛寺の鐘の音は枕に身をつけたまま聞き、慮山の雪景色はすだれを上げて見ている。)

という詩よりも、じょうずなくらいじゃと、昔のえらい博士たちも申したものじゃよ。」

白楽天(はくらくてん)という人は、白居易(はくぎょい)といって、九世紀終りごろの中国の詩人です。

この人の詩はわりあいにやさしかったので、たいそう流行しました。

この人の詩集を「白氏文集」(はくしもんじゅう)といい、平安時代に日本に輸入され、貴族たちの間で大変流行しました。

あの有名な紫式部の「源氏物語」の第一巻桐壺の巻というのは、白楽天の「長恨歌」という長い詩をうまく作り直したものだといわれていますし、またこの「源氏物語」とよくくらべられる「清少納言」の「枕草子」にも、この人の詩を材料にしていろいろな事が書かれています。

その中で一番有名なのは、この本文の中にある

「香炉峯(こうろほう)の雪は簾(すだれ)を撥(あ)げて看(み)る」

を取り扱った話で、これは後一条天皇の皇后だった定子という人が清少納言に向かって

「香炉峯の雪はどうだろう」といわれたので、清少納言はすぐ簾を上げさせた、というのです。

その頃は女の人はあまり漢文のことなど勉強しなくてもよかったのですが、紫式部や清少納言のような人たちは、こういう知識をもっていました。

もちろん男の貴族たちは、こういう詩や文をよく知っていて、何かというと歌のようにして歌ったりしました。 |

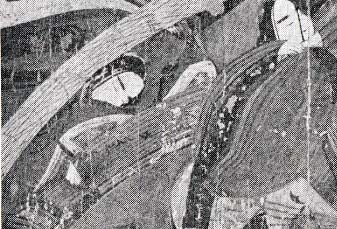

紫式部(右)と彰子(左)(紫式部日記絵巻)

|

これを朗詠(ろうえい)といいます。

男の貴族たちは、自分でも漢詩を作ったりしました。けれども、この道真より前の人たちのは、みな白楽天など中国の詩人のまねでしかありませんでした。しかしこの道真の詩は、中国の詩人のとは少し違った、いかにも日本人らしい感じのするものです。だからここで、道真の詩が白楽天よりもうまいなどといわれたのでしょう。

なおこの博士というのは、学者というていどの意味です。

さて、おじいさんの話は、最も有名なところになります。

またかの筑紫(つくし)にて九月十日菊の花をご覧じけるついでに、まだ京におはしましし時、九月のこよひ、内裏にて菊の宴ありしに、この大臣のつくらせ給へりける詩を、みかどかしこく感じたまひて、御衣(みぞ)たまはり給へりしを、筑紫に持て下らしめ給へりければ、ご覧ずるに、いとどその折おぼしめしいでて、つくらせ給(たま)ひける。

去年今夜侍二清涼一 秋思詩篇独断レ膓

恩賜御衣今在レ此 捧持毎日拝二余香一

またこれはあの九州においでのころ、九月十日になったので菊の花をご覧になった時のことです。

まだ京都においでになったころ、去年の今夜、宮中で菊の花を見る会があった折、この道真公がお作りになった「秋思」という題の詩を、天皇がたいそう感心なさって、ご自分の着物をくださいました。

それをこの九州までもっておいでにたりましたが、その着物をご覧になって、その時のことをつくづくと思い出されて、こんな詩をお作りになったといいます。

去年ノ今夜清涼ニ侍(じ)ス 秋思(しゅうし)ノ詩篇(しへん)独リ膓(はらわた)ヲ断ツ

恩賜ノ御衣ハ今(いま)此(ここ)在リ 捧持(ほうじ)シテ毎日余香(よこう)ヲ拝ス

(去年の今夜はまだ大臣として京都の宮中の清涼殿という御殿で天子さまのおそばにいて「秋思」という題で詩を作って全く腹もち ぎれるほどに悲しい思いをしました。

その時にいただいた着物は今 ここにもって来だが、このような運命になっても、まだその時の天子さまのご恩は忘られず、こうして毎日拝見して、その時の思い出にふけっているのである。) |

|

菅公配流図(北野天神縁起)

|

枕草子絵巻より

|

この詩については、人々は全く感じ入ってしまったものです。

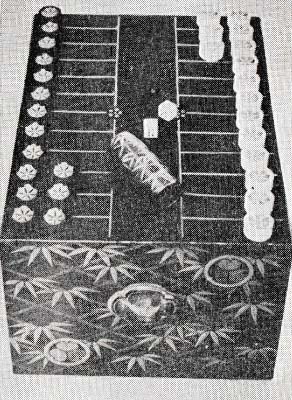

この菊の宴というのは、むかし宮中では中国のやり方をまねて、一月一日、三月三日、五月五日、七月七日、九月九日、の年五回それぞれ宴会をしたものの一つでした。この中で、日本の民間の生活でもやっていたいろいろな季節ごとにやる催し物(年中行事といいます)と結びついて、今でも三月三日はひな祭をしますし、また五月五日は男の御節句ですね。また七月七日は七夕です。九月九日は今ではしませんが、重陽の宴といって、菊見の会をしたのです。

しかしこの九州へ流されてしまっては、道真はひとりさびしく菊の花でも見て、思い出にふけるよりほかはなかったのです。この詩は天子さまへの忠義の心を表わしたのだといわれていますが、むしろそういう時のさびしい気持を歌ったものです。

「秋思」(しゅうし)というのは、もちろん詩の題ですが、これだけで、秋の悲しい心、というような意味を持っている言葉なのです。

なおこの宮中で作った「秋思」という詩のだいたいの意味は、

“私はこれまで長い間楽しく暮らしてきたが、今晩秋の自然のようすをながめていると、何か悲しくなって来る。

ずいぶん年もとったが、一向に天子さまには御恩をおかえしする事もできず、ただこうやって詩を作るだけである、”

というようなことです。

道真にとって、この時からもう思うようにいかなかったのではないか、と思われ、この詩には、三月後にこんな運命になることが感じられないこともありません。

それだけに、九州に来てから思い出されたのでしょう。

そして、そうした悲しみは人々に深い同情を感じさせたのは、いうまでもありません。

おじいさんは話をつづけます。

「ところでこういう詩はな、ただちりぢりになってしまったのではなく、この九州で作られたのはお集めになって、一冊になさって、『菅家後集』(かんけこうしゅう)と名前をおつけになったものじゃ。

また時々の歌もお書きになったものも、自然に世にでたというわけじゃな。

わしがまだ若かったころ、この事がたいそう悲しくあわれに思われたので、大学にでていてあまり暮しのよくないらしい人をたずねて、食物やらおみやげなど持って行ってそこへでかけたりして、いろいろこういう事を聞いたものじゃが、どうも年をとると忘れっぽくなってな。

ただこれだけは今もちゃんとおぼえとったものじゃよ。」

といいましたものですから、聞いている人たちもみな、なかなかおもしろい事をするおじいさんだなあ、このごろの人間にはこんな心がけはないものだ、などと感心しあっています。

このあと世継のおじいさんは、道真がとうとう九州でなくなったという事を話してから、その後の話をしました。

その第一は、道真が死んだ夜、その一晩の中に京都の北野というところに松の木をたくさん集めて、そこへ道真はやって来たのだそうです。

そこでここは今でも北野天神といって神社になっており、天皇もお出かけになったという事です。

また九州にいた家も、安楽寺というお寺にして、やはり政府から重んぜられたといいます。

第二の話は、その後宮城が何度も火事にあいましたので、大工たちに命してきれいに板をけずらせたのですが、ある朝、工事中の板にぼっとすすけたところがあのではしごをかけて見ますと、それは夜中に虫がくったのでした。

その虫くいのあとが字になって

「つくるとも 又もやけたか すがはらや むねのいたまの あかぬかぎりは」 |

北野神社

|

(作ったところでこの御所もまた焼けてしまうだろう。わが菅原氏のひどいありさまが解決しないうちは。胸に棟をかけ、痛まに板間をかけた歌。)

とよめたといいます。

これも道真のしたことだという伝えがあったのです。

このように、罪もないのに流されて死んだ道真が、うらみに思っていろいろたたりをした話は、このあとにもいくつかあります。

この時代の人たちは、死霊(しりょう)といって、死んだ人の魂が、この世に残って、恨めしく思う人のところにあらわれて、いろいろ悪い事をするのだ、と信じていました。こういうのを普通もののけなどともいいました。

今でも「幽霊」とか「お化け」とかいうものがあると考えている人たちもいますね。

ところで、確かにこのあと、御所が焼けたり、また悪い病気が流行したりしましたが、それはこの時代の政治のしかたが悪く、世の中があまりよくなかったからなのでしょう。

それでも、そういう理由がわからなかった人たちは、この道真のように、流されてしまった人のたたりだと考えたのです。

もちろんここで世継のおじいさんの話したことは、本当のことというよりは、お話にすぎないのでしょうが、しかしこういう話が伝わって行ったということが、その時代の人たちが、時平のやり方をひどいと思っていた証拠ですし、もっと広げていえば藤原氏のやり方をよくない事だと考えていたのです。

そしてこういう考え方、つまり道真への同情は、何もこの時代の貴族の人たちだけではなくその後までも、また普通の民衆の中にも広がっていきました。

たとえば、この道真の歌にあったウメが、九州まで飛んで行ったという話や、道真の使っていた牛の話だとか、いろいろあります。

こういう話は、世継のおじいさんよりも後にいろいろできたものでしょう。 こういう話をまとめて「菅公伝説」(すがこうでんせつ)といっています。

そして七百年も後の江戸時代の歌舞伎にも扱われて、有名な、「菅原伝授手習繿」(すがわらでんじゅてならいかがみ)という芝居にまでなっています。

このようにこの話が広がって行ったのは、中世の源義経の話でもそうなのですが、日本人、特に上からいつもおさえられていた民衆の人たちの心の中に、弱い者、悲しい運命になった人たちへの、深い同情の気持があったからなのです。

このほか、この道真が歌や文章がしょうずであったということから、天神さまという神さまとしてあちらこちらでまつられ、勉強、特に習字がよくできるようになる、というので、子どもたちがお参りしました。

ついでに言いますと、道真は世継のおじいさんのいった「菅家後集」のほか、「菅家文章」という詩や文を集めた本、「新撰万葉集」という歌と詩の本などを書いた、当時の大学者でした。 |

落雷さわぎ(北野天神縁起より)

|

菅原家というのは、代々学者の家だったのですが、その中でも特にすぐれた人だったのです。

天神さまが勉強の神さまであるのは、そういう理由によるのでしょう。

さて、道真の話ばかり長々とつづきましたが、前の花山天皇の話とこの道真の話とは、藤原氏でない人の話としては最も長いものです。

世継のおじいさんが、この二人のことをいろいろ話したのは、やはり、この二人に深く同情したからなのでしょう。

特にこの道真の場合は、本筋である時平のことなど後まわしにして話を続けています。

しかし歴史というものが、一人の人間の心にどういうように表わされるか、そういう点では、確かに本当の意味での歴史、歴史の本質というものを示していると思います。

3 時平と子供たち top

さて、話をもとにもどしましょう。

道真が死んでから七年経って、時平もまだ三十九という若さで死にました。

どうしたことか、この時平の子孫はみな若死でした。これも道真のたたりだという事ですが、果たしてどうでしょうか。

時平の後を追うようにして、娘の褒子(ほうし)も、長男の保忠(やすただ)という人も死にました。

この保忠という人は、寒がりで大変臆病でした。

八条という京都の南の方に家があったので、北の方にある御所に行く途中冷えるので、大きなお餅を一つと小さな餅を二つ焼いて、ぴったり肌につけて温まったといいます。

さめてくると大きいのは二つにわって、お供の人にやってしまったのだそうです。

おもしろい話なので、みな噂したそうです。

また、病気になったので、お経をよんだところ、(この時代はお経をよんで仏さまの力で病気を治すことが普通だったのです)そのお経の中にクビラ大将という仏さまの名前がでてきました。

これを聞いた保忠ぱ、自分がくびられる(首をしめられる)のだと感違いして、びっくりしてそのまま死んでしまった、といいます。

この後その弟にあたる敦忠(あつただ)という人もすぐ死んでしまいました。

この人は和歌と、それから音楽がじょうずでした。

博雅三位(はくがのさんみ)という人は音楽の方では有名な人ですが、敦忠の死んだ後この人が重んぜられるのを見て、

「昔、敦忠さまのいらしったころは、この三位などがこう重んじられるとは思ってもみなかった。」というような人さえあったほどです。

このように時平の子供たらは、みな早死でしたが、その中で顕忠(あきただ)という人だけが、六十以上まで長生きし、右大臣にまでなりました。

ところがこの人は何か考えがあったものか、ちっとも大臣らしい暮し方をしませんでした。

たとえば外へ出かける時、牛車にのりますが、大臣ぐらいになればだれでも御前(ごぜん)とか車副(くるまぞい)とかいうお供を六人ぐらいつれて行くのですが、この人はその人数をそろえたことがありませんでした。

また手を洗う時にも、“はんぞうだらい”というのを使うのが普通たのに、この人は小さい桶から杓子で、しかも自分自身で手に湯をかけたりしました。

(この頃の貴族は手をゆすぐにも家来の手をかりたのです。)

ご飯を食べる時にも、土のやきものの粗末なのに盛り、またお盆のようなもので食べたりしました。 |

|

こんな風に何事につけても、倹約第一で暮らしていました。

その邸もごく小さいものだったそうです。

こんな変わったやり方をする人だったので長生きできたのかもしれませんね。

さて、それでは時平自身はどうだったのでしょうか。

どうも道真をあんなふうにしてしまって、そのために子孫がよくなかったようにおじいさんは申しましたが、それでも、けっして頭の悪い人ではなかった事は、次のおじいさんの話でもわかります。

それは、醍醐天皇の時、いろいろそれまで乱れていた政治のしかたを整理された事があったのですが、どうもみんな、ぜいたくをするような流行があって、これがどうもあらたまりませんでした。

ある日、この時平が制度にきめられたよりも、ずっとぜいたくな服装をして、宮中にやってまいりました。

これを天皇がそっとおのぞきになって、大変機嫌を悪くされ、

「今、ぜいたくについてきびしく禁じているのに、時平が左大臣だというのでことの外派手な様子をして来るとは、全く不都合なことだ。早く退出せよ。」

と、役人に命じておっしやったところ、時平は大そう驚いて、ひどく恐れ入りながら、帰ってしまいました。

しかも、それから一月ぐらいの間は、門もしめて外にも出ず、人が来てもあわないほどに恐縮していました。

この事が伝わって、ほかの人たちも、左大臣でさえああなのだからというので、みなぜいたくをするのをやめたのです。

ところが、これを後から聞いてみますと、実はみなのぜいたくをやめさせるために、そっと天皇と時平とが相談してやったことだという話です。

また、この時平にはこっけいな話があります。というのは、この人にはくせがあって、一度笑い出すと笑いがとまらなかったそうです。

まだ道真が右大臣だったころのことです。

ある時、政治上のことで時平があまりむりなことをいうので、困った道真が

「どうしたらいいだろう。」と下役のものに相談しましたところ、その下役人は

「私におまかせください。うまい事をして、これをやめさせましょう。」

と申します。道真は、

「どうしてそんな事ができようか。」などといわれたのですが、その下役人は

「まあ、ごらんになっていてください。」と自信たっぷりです。

さて、いよいよ、時平が役所に出ていろいろと政治上の仕事をしている時、この下役人がやって来て、書類をさし上げながら、

「いとたかやかにならして侍りけるに(たいそう大きなおならをしましたところ)」、

時平はその書類を取る事もできないくらい、おかしくてたまらず、笑いがとまらなくなってしまい、道真に向かって

「今日はどうもしようがありませんから、全部おまかせします。」とお終いまで言い切れない始末でした。

これでとうとう道真の思う通りになった、という事です。

時平の次に天下をとったのぱ、基経(もとつね)の四番目の男の子である忠平でした。

この人は、兄さんの仲平より先に大臣になったので、兄弟の仲が悪くなりはしないかとみんな思っていたのですが、兄の仲平がようやく大臣になれた時、お祝いの歌を送ったりしたので、仲平もうちとけて、お祝いの会に招待したりして、たいそう仲がよかったといいます。

この忠平には五人の子供があって、みなそれぞれ大臣にすすみました。

忠平が太政大臣をしている時、長男の実頼(さねより)、次男師輔(もろすけ)、四男師氏(もろうじ)など、それぞれ左大臣、右大臣、大納言として、一家が栄えました。

邸は小一条というところにあり、この子供たちが父の家へ行く勘解由小路(かんでのこうじ)という道には、ずっと石畳を敷いてありました。

これは、ここに宗像の明神という神さまがまつってあったので、そこはこの大臣たちも車をおりてあるいて行ったのですが、雨など降ると困るので、石で道を舗装したのだそうです。

世継のおじいさんはこの石の通りについてこんなふうに話しました。

「この石の道はな、今も残っておるのじゃが、それを作られたころは、その辺りはずっとだれも普通の人は通らなかったものじゃ。

ところが今はどうじゃ。くだらぬ連中までが車にのって、みしみしいいながら通って行くわ。

昔の事を考えるともったいないようじゃ。

わしらなどは、今でもあたり前だったら通りはしないのじゃて、きょうもまわり道をしようと思ったのじゃが、何しろ腰が痛くてしかたなく、この道を通って参ったものじゃが、それでも石だたみの所はよけて通って来たのじゃ。

おかげで南側の道の悪いところにふみ込んでしまったで、ホレ、こんなにはきものもよごれてしまったよ。」

とわざわざ足を出して見せたりしました。

このおじいさんも、やはり忠平の事を大変えらい方だとあがめているようすでした。

ところでこの邸にはこの宗像(むなかた)の明神がまつってあるものですから、この家では出産やお葬式のようなけがれる(古い信仰で生まれたり、死ぬ時には、人間のからだに悪いものがつくと考えました。)ような事はできず、外の家へ行ってしなければなりません。

ですから、後に道長が、

「祖先のものは何でもほしいが、大切な時に外へ行かなければならないような家はもらってもしかたがない。

それに神様がついている家なんて、おそろしくてのんきにしていられないではないか。」

といったという事ですが、それも当然でしょう。

というのは、この忠平は、この明神と話をした事があるのです。この神さまは位がなかったので、忠平に、

「お前がわたしより位がいいとは何事だ。」

といわれたので、忠平が神さまに正二位の位をあげるようにしたのだそうです。

これに似た話が宮中でもありました。

いつ頃のことかはっきりしませんが、朱雀(すざく)天皇のころではないでしょうか。

ある時天皇のお言葉をいただいて忠平が、公卿たちのいる方へ行く途中、天皇の御座所の後をまわったところ、何か目に見えないものがでて、さしていた太刀(たち)の先をつかまえました。

おかしいぞというので手さぐりしてみますと、毛がぼうぼうに生えた手で、爪が長くてまるで刀の刃のようです。

あー、鬼だ、とびっくりしてぶるぶるしましたが、こわがっていると思われてはならない、というので、こわいのをがまんして、

「天子さまのお言葉をいただいて、これからみんなで相談しようという者をつかまえるのは何者だ。 それをはなさないと許さぬぞ。」

と、太刀を抜いて、鬼の手をつかまえますと、鬼は驚いて、東北(昔から鬼や悪いものがやって来る方角とされた。今でも鬼門などといいますね)の方へ逃げて行ってしまった、という事です。

夜の事だったのでしょうね。 |

鬼(おに)

|

さて、こういう話をしながら世継のおじいさんは、感きわまったように、声も変わって、時々鼻をかんでは、涙をこぼしていました。

4 小野宮の人たち top

次の忠平の長男実頼(さねより)は、小野宮(おののみや)と呼ばれました。

和歌もじょうずで、「後撰和歌集」という十世紀にできた歌を集めた本に、実頼の作った歌がたくさんのっています。

また昔からの歴史や作法についての知識が豊かで、人々のお手本となるような人でした。

たとえば、この家の正面の座敷にいる時には、かならず冠(かんむり、正弍につける帽子)をかぶりました。

それは、この家から稲荷(いなり)神社の杉がはっきり見えたので、実頼は、

「神さまが見ておいでなのだから、失礼があってはならない。」

といって、ひどくつつしみ深いようすをしていましたが、時につい忘れてしまった時などは、袖をあげてかくしながら大騒ぎした、という事です。

この人の子供に敦敏(あつとし)という人がいましたが、父よりも先になくなってしまいました。 |

冠(荏柄天神縁起より)

|

実頼が悲しんでいますと、そこへ敦敏が死んだとも知らず、関東の方から馬のおくりものが送られて来ました。

これを聞いた実頼は、

まだ知らぬ 人もありけり あづま路に 我も行きてぞ 住むべかりける

(私の子の敦敏が死んだという事もまだ知らない人が関東の方にいると見えて送りものを送ってよこしたのだなあ。

私も敦敏が死んだという事が知らないですむ関東へ行ってすみたいものだなあ。) |

と歌をよみました。親の子を思う心の深さをよくあらわしたいい歌ですね。

この敦敏(あつとし)の子に佐理(すけまさ)という人がありました。

大変習字がしょうずな人で、有名でした。

九州地方の長官になりましたが、その役目が終って京都へ帰る途中、今の愛媛県の港に入る前の日、ある港について、一日中大嵐で海が荒れ風がはげしく吹きました。

ちょっと静かになったので出ようとすると、また前と同じようになります。

こういう事が毎日つづきましたので、不思議に思っていろいろ調べてみましたが、神さまのたたりだというのです。

何もたたられるおぼえがないので、一体どうした事かと恐れておりますと、ある晩の夢に、たいそう神々(こうごう)しいようすをした一人の男があらわれ、

「このごろ嵐が吹いて、毎日ここにおとまりなのは、実は私がした事なのです。

それはどこの神社にでも額がかかっていますが、私のところにはないので、どうも都合が悪いのです。

かけようと思うのですが、普通の人に書いてもらったのでは引き立ちません。

一つあなたに書いてもらおうと思って、ちょうどこの機会を逃したらいつまた頼めるかと思い、こうして止めてしまったのです。」

というので、

「一体あなたはだれですか。」と、佐理がききますと、

「この海岸の三島というところにおるものです。」といいました。

それで愛媛(えひめ)の三島明神という神さまなのだと気がついて、はっと目がさめました。

しかしだれにもいわずに、すぐ愛媛の方へと参りましたところ、ずっと大嵐だったのに、きれいに晴れ上がった上、そっちの方へ風が吹いて、まるで飛ぶような早さで着いてしまいました。

お風呂に入って身体をきれいにして、きちんとしたみなりで、三島明神の前で書きました。

神官たちを呼んでその額(がく)をかけさせ、きまった儀式をすませて帰りますと、今度はもう何事もなく、家来たちの舟まで少しもゆれずに京都へ帰る事ができました。

このように神さまがたのんだのですからたいしたものですわ。

ただだれでも自分のした事を人からほめられるだけでも、実にいい気持になるものですが、まして神さまからそういう風にいわれたら、まあどれほど得意だった事か、と思われます。 |

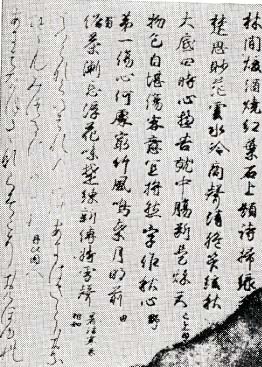

佐理(すけまさ)の書状

|

|

六波羅密寺(ろっぱらみつじ)

|

航船図(荏柄天神縁起)

|

世継のおじいさんはこのようにいいましたが、とにかくこれで日本一の書の名人だ、という評判になりました。

六波羅(ろくはら)密寺という京都にあるお寺の額も、この佐理(すけまさ)が書いたのですが、それで三島明神の額とこのお寺の額とは同じだということです。

ただ、やはりあまり評判がいいと、人間は自慢してしまうものです。

この佐理という人は、ちょっと怠けものというか、しまりがない人だった、ともいいます。

後に藤原道隆が、東三条に大きな屋敷を建てた時、ふすまに歌などを書くようにいわれました。

どうせ書くのなら、朝早くにでも行ってだれもいない静かな時に書けばよいものを、もう道隆も来て、大勢のお公卿さんたちが大勢やって来て、みんな待ちかねるようになってから、やって来ましたので、ちょっと工合が悪かったのですが、とにかく書き上げました。

みんなの前ですので道隆もそのままにしておけなくて、そのお返しに女の人の着物を送りました。

(この頃の一番高い価値を持っていたのは着物や反物でした。このような正式の場合御ほうびとしてやるのは女の人の着物だったのです。)

しかしこれではまるで身分の低いものがものを与えられたような形なので、佐理もそんなものはもらわなくてもいいと思いましたが、捨ててしまうわけにもいきませんから、もらって、大勢いる人たちの中をかきわけて外へ出てしまいました。

これはどうやら朝早く来なかった佐理の失敗なのです。だれもいない朝のうちに早く来て書けば、こんな恥をかかなかったろうとみなも、そして当の佐理も考えたでしょう。

もっとも中には「それは身分の低いあたり前の書家に書かせたのなら、ああいうものをやってもいいだろうけれども、相手が佐理(すけまさ)なのだから、やり方が変だ。」と道隆のことを悪くいう人もありました。

この佐理といとこになる人に、実資(さねすけ)という人があります。

この人はおじいさんの実頼が、かわいがって養子にして、自分の名を一字譲ったのです。

この人が小野宮の家をついだわけで、この人も小野宮と呼ばれました。

たいそうきちんとした人で、おじいさんのあと継ぎにふさわしい人だったようです。

「源氏物語」の作者の日記にも出てきます。

後には右大臣にまでなり、学問にもすぐれ、その日記は「小右記」(こうき)といい、なかなか立派なものです。

この人にも子供に運がなく、養子をとりましたが、女の子がありまして、かぐや姫と名づけてたいそうかわいがりました。

何しろ実頼からの財産はたくさんあるし、いったいだれがこの家のおむこさんになるのだろうか、とうわさしたといいます。

この財産でもって、その家や庭をかざり、また庭に大きな御堂(みどう)をたてて、はなやかに仏さまをおまつりしたりしました。

御堂へ行く道は、大きな池をつくって、舟で行くようにしたといいますから、ずいぶん大きなものです。

池の岸にはサクラやモミジを植えましたから、春と秋の風景はたいそう美しかったのです。

そこで、自分や子供たちのためのお祈りを、いつも坊さんたちにさせていました。

何事につけても立派な人で、さすがはおじいさんである実頼が養子にしただけのことはあったのです。

このように平安時代の金持の貴族たちは、大きな御堂やお寺を作って、自分たちの生活や、死んでからの幸福をさずけてもらうように、仏さまをまつりました。

しかし、心から仏さまを信じるというよりは、仏さまや御堂を美しくかざり立て、はなやかなお祭をすればいいのだ、と考えていたようです。

これは、浄土教(じょうどきょう)といって、仏さまの教えを信ずると死んでからは仏さまのいる極楽浄土という、幸福に暮らせるところへ行くことができる、という仏さまの教えがあり、そういうことを信ずることが流行したのです。

これは、この世の中が幸福ではなかったということを逆に示しています。

5 三船(さんせん)の才人 top

次に実頼の次男たった頼忠(よりただ)という人が、大臣・関白になりました。

もっとも、一条天皇が位についてからは、天皇と血がつながっていないので、関白はやめて、ただの太政大臣となり、皇太后になった自分の娘の四条の屋敷にいました。

この頃はもう次の兼家(かねいえ)という人の天下でしたが、この人の孫に隆家(たかいえ)という人があって、この人はおじいさんがえらいのをいいことにしていばっておりました。

この隆家という人の奥さんの家が六条にあって、いつも宮中へ行く時、馬にのってこの頼忠の家の前を通って行くのです。

普通だったら何もそこをよけて行ってもいいのに、どんどん馬で行くものですから、頼忠も、何だかばかにされたようでおもしろくないのですが、どうもしようもありません。

それでも、どんなふうに通るのかな、と思って、そっと屋敷の中の門についている渡りろうかの小窓からのぞいてみますと、隆家の方は、着物なぞくくってしまい、たいそう勢いのいい馬にのって、二三十人もお供をつれて、大いばりで頼忠の家をのぞき込んだりしながら、馬をとめて、扇などをパタパタあおいで、余裕たっぷりです。

頼忠はあきれもしましたが、のぞいたりしてかえって恥をかいたと思ったので、怒ることもならず、ただ「もののわからぬ男だ。」といっただけでした。

皇太后の家の前を馬で通るだけでも大変なことなのに、のぞいたりするのですから。それに、この隆家の奥方は、この頼忠の孫娘なのですから、もっとこの頼忠の所に、ご機嫌うかがいに来たっていいくらいなのです。

だが関白になった人でも政治の中心から離れてしまえば、こうなるのでした。

太政大臣でありながら、ふだんのままで気安く宮中へは行きません。

天皇のそばへもあまり近よらず、用のある時だけ天皇が鬼の間という部屋に出て、そこで命令されました。

普通の関白でしたら、祖父と孫の関係ですからもっと親しいつきあいをするのですが、この人は天皇とはそういう関係ではなかったので、こんなふうにしたのかもしれません。

頼忠には女の子が二人、それから男の子が一人ありました。 姉娘は遵子(じゅんし)といい円融(えんゆう)天皇のお后になりましたが皇子がなく、後、四条の宮という屋敷におりました。

先の隆家の事件はここの家での話です。

このお后はたいそう仏さまを信じられ、お坊さんをよく招いてはお経をよませ、いろいろ贈りものをしました。

この頃、比叡山にいて浄土教を広めた人に恵心僧都(えしんそうず)という有名な坊さんがありました。

この坊さんが修行するために、町々をまわってあるいた時、このお屋敷ではたいそう立派な金て作った食物を入れるお鉢をあげたものですから、あんまり釣合いがとれないからといって、恵心僧都はこの修行をやめてしまったそうです。

仏さまを信ずるのはいい事だとしても、やりすぎたのではむだになってしまいます。

男の子の方は大納言として有名な公任(きんとう)という人で、この人も実頼の孫であったためか、やはり歌がしょうずで、この時代では第一の歌人といわれ、あの紫式部でさえ尊敬していたのです。

「新撰髄脳」(しんせんずいのう)などという歌についての作り方を論じた本などを書きました。

その子の定頼(ただより)という人も若いわりになかなか人間味のある人で歌もうまかったようです。

公任(きんとう)はこのように立派な人でしたが、この人も一度だけ失敗をしました。

まだ頼忠の盛りのころで、妹にあたる遵子(じゅんし)がお后になって宮中へはいったばかりのころ、大得意で、やはり宮中へ行く途中、東三条というところにあった、頼忠の競争相手兼家の家の前を通りましたが、馬をとめて、 |

比叡山

|

「こちらのお嬢さんはいつお后になられるのかな?」

と、兼家の家の方をのぞき込みながらいったものですから、兼家やその身内の人たちは大変しゃくにさわりました。

しかし公任の妹のお后には皇子がいませんでしたので、いつかはこちらの方が勝つと思ってがまんしたのです。

しかし聞いた人々も、何もわざわざ言わなくてもいい事だと思いました。

ところが天皇が変わり、こんどは兼家の娘である詮子(せんし)という人が皇后になりました。

ところがちょうどこの皇后の世話をする役である皇后亮(こうごうのすけ)という役に公任(きんとう)がつく事になりました。

どうしても一緒になります。

ある時、公任が宮中で一人の女官に呼びとめられましたので、ふりかえってみると、進の内侍(しんのないじ)という詮子についていた女官が顔を出して、

「御妹さんの、あの“素腹(すはら、子供が生めないこと)”の方はどちらですか。」

といったので、さすがの公任も、こんどはどうにもしかたなくて、

「いつかのことを忘れないでいたのだな。自分でも後で考えると、どうかなと思っていた事なのだから、むりもないことだ。

どうもおもしろくないことになってしまったとつくづく感じた。」

といったそうです。

この話は、前の隆家の場合と同じようなもので、この当時の人たちが、一度摂関政治の中心になると、どんなにいい気持になっていたか、よくわかると思います。

それは隆家のような考えの浅い人だけでなく、公任のような立派な人でさえ、そういう気持になったくらいなのです。

もっとも、公任という人はなかなか才能もあり、人がらもいい方だったので、こんな事があったからといって別にどうこういう事もなく、大納言まで進みました。

この話でも進の内侍の方がでしゃばりすぎた、という事になったくらいです。

四納言(しなごん)といって、この時代に納言まで上がった、有名な人が四人ありましたが、公任はその第一番にあげられています。

(あと三人は、藤原行成(ゆきなり)、藤原斎信(ただのぶ)、源俊賢(としかた)です。後でまた登場します)

また、三船の才人などともいわれます。これは次のような話があるからです。原文でよんでみましょう。

ひととせ入道殿の大井川の逍遥(しょうよう)せさせ給ひしに、作文(さくもん)の船、管絃(かんげん)の船、和歌の船とわかせ給ひて、その道にたへたる人々をのせさせ給ひしに、此の大物言殿のまゐり給へるを、入道殿「かの大納言いづれの船にかのらるべき」とのたまはすれば、「和歌の船にのり侍らか」とのたまひて、よみ給へるぞかし。

小倉山 嵐の風の 寒ければ 紅葉の錦 着ぬ人ぞなき申しうけたまひけるかひありてあそばしたりな。

御自らものたまふなるは、「作文の船にぞのるべかりける。

さてかばかりの詩をつくりからましかば、名のあがらむ事もまさりなまし。

くちをしかりけるわざかな。さても殿の『いずれにとか思ふ』とのたまぱせしになむ、我ながら心おごりせられし」とのたまふなる。

一事の秀るるだにあるにかくいづれの道にも抜け出で給ひけむは、古へも侍らぬ事なり。 |

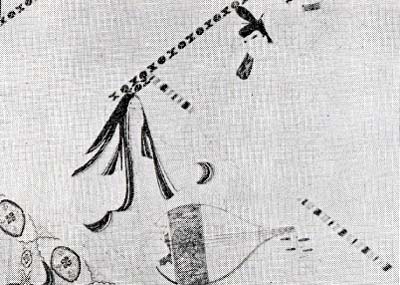

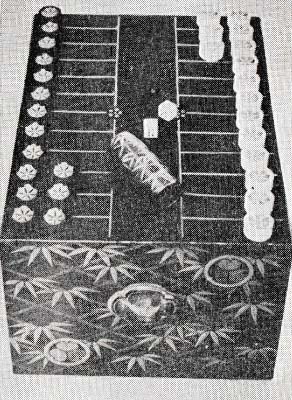

船あそび(駒競行幸絵巻)

|

ある年の秋、道長さまが大井川という京都の西北嵐山のふもとを流れている川で舟遊びをなさいました時、舟を三そう出して、それぞれ漢詩の舟、音楽の舟、和歌の舟とわけて、それぞれにその得意な人をおのせになった事がありました。

そこへこの公任(きんとう)さまがおいでになったので、道長さまは「あの大納言は、どの舟にのるつもりなのだろうか。」とおっしゃいました。

というのは公任さまはこの三つのどれにも秀れていらしたからです。

そこで公任さまは「和歌の舟にのりましょう」といって、のってよんだ歌が、

小倉山 あらしの風の 寒ければ 紅葉の錦 きぬ人ぞなき

(小倉山や嵐山から吹きおろして来る風が寒いものだから、山々の紅葉が散って舟にのっている人の着物に落ちていて、まるでみんな紅葉で織った錦の着物を着ていない人がないように見えるくらいだ。)

です。

さすがに、御自分からのり込んで作られた歌だけにすぐれたものですね。

ご自分でもいわれるのには

「漢詩の舟にのればよかった。そっちの舟にのって、これぐらいのできの詩を作っていれば、もっと評判になっていたに違いない。

全く残念な事をした。道長殿が『どれにしたいか』とおっしゃったものだから、つい自分でもいい気持になってしまった。」

とおっしゃいましたとか。

一つのことだけでもすぐれているのは大変ですが、このようにどういう方面でも人よりずっとできるというのは、昔でもおいでにならなかった事です。 |

このように、作文(漢詩文を作ること)、管絃(音楽を演奏すること)及び和歌の三つの才能にすぐれていたので、三船の才人というのですが、この話は公任の才能をあらわした話として有名です。

ただここでも公任のことばにあるように、和歌のうまいことよりも漢詩のじょうずな方が、やはりもっと名誉だったのです。

またこの歌も、嵐に嵐山をかけ、紅葉を錦に見立て、錦と関係のあるきぬ(着ぬ=絹)を持って来たりする、大そう技巧の強い、つまりいかにも作りもののようなはでな歌ですが、これはどちらかというと漢詩の作り方に近いのです。

公任の考えた歌の作り方というのも、もとは漢詩の作り方をまねたものでした。

このような歌や、その作り方が、この時代に大そうもてはやされていたのです。本当の心からでた感動ではありません。

この時代の文学や芸術は、みなざっといってそういうものでした。

そうした面で、公任は代表的な人だったのです。

つまり、はでに見えて人をびっくりさせる、そういうふうだったのです。

この場合でも公任はわざとおくれて来たのだ、とさえいわれています。

それは本当かどうかはわかりませんが、とに角そんな事もやりそうな、要領のいい人だったようです。

こういう芸術、そしてこういう人が、この時代を代表しています。

それは、この時代が、世渡りのうまい人が勝つ、という、何かわり切れない時代だった事を意味します。

本当の人間らしい人、感動させるような芸術、それは、大井川で遊んでいるような宮廷の貴族たちの世界には、なかなか見つからなかったのです。 |

北山抄(公任筆)

|

6 頭のよいお后さま top

次が師尹(もろただ)という人です。この人は小一条の大臣と呼ばれました。

左大臣になったのは、その前の源高明という大臣が、前の道真の時と同じように、何もないのに、急に北九州に流されてしまい、その代りになったのです。

もっとも、この高明という大臣が流された事件のきっかけをつくったのが、この師尹だと世の人たちはいっていました。

ところで、この師尹(もろただ)は左大臣になったと思うと、もうその年になくなってしまったのですが、どうもやはりこんな事をしたせいだ、などという人もあったのです。

それもあるいは本当のことかもしれない、とおじいさんもいっておりました。

ところで、この高明が流された事件は、道真の事件とほとんど同じようなもので、当時としては大事件でした。

この高明という人は、「西宮記」(さいぐうき)という儀式のことなどを書いた本を書いたくらいの人です。

しかし源氏といって、皇族の出の人で、藤原氏ではありませんでした。

このために、ちょうどこの人と競争相手たった師尹(もろただ)が、何とかしてこの高明を追放してしまおうとしたことは、たしかなことでしょう。

大きな歴史の流れからすれば、この事件によって、藤原氏は完全に他の氏を中央の政府から追いはらってしまったことになるのです。

高明は源氏つまり天皇の血筋で、藤原氏には近い方ですが、それさえも、もうじゃまものになっていたのです。

世継のおじいさんは話しませんでしたが、この高明の事件は、高明が為平親王という皇子を天皇の位につけようとして謀反(むほん)しようとしたという理由によるのですが、これはあたり前の事だったのです。

というのは、この皇子は高明のむこだった上、この皇子がお父さんの村上天皇にかわいがられ、皇太子になったりしたので、藤原氏の方があわてたのです。

しかし、このあとはもう藤原氏の敵になるようなものはなく、完全に藤原氏の天下になりますが、そうすると今度は、藤原氏の中で、争いが起ります。

前にお話した、隆家(たかいえ)と頼忠(よりただ)、公任(きんとう)と兼家(かねいえ)の場合などがそれですが、これからはもっとひどくなります。

そしてそれはこの師尹(もろただ)の子孫にもそういう不幸な目にあう人がでて来るはずです。

そこで、その師尹の子供たちの話をしましょう。

師尹(もろただ)の娘の名は芳子(ほうし)といい、村上天皇の女御(にょうご、お后に次ぐ位)となりました。

たいそうきれいな人で、髪の長い美しい人でした。

髪の長いことは、この時代の女の人の美しさをきめるものでしたが、この人の髪の長さといったら、ある時宮中へ行こうというので、牛車にのったところ、身体は車にのっているのに、髪の先はまだ家の中の柱のところだったといいます。

一本だけぬいたのを、半紙の上にずっとのせたら、一枚の紙はこの髪で埋ってしまったそうです。

この人の顔つきは、目尻がちょっとさがっていて、それがたいそうかわいらしかったので、天皇は心から愛されたのです。 |

美しい女性(春日権現験記より)

|

それは次の、お二人がつくった歌でもわかるでしょう。まず天皇が、

生きての世 死にての後の 後の世も 羽をかはせる 鳥となりなむ

(この生きている間はもちろんのこと、死んでから次の世になって鳥に生まれかわったら、お前と自分とは別の体でも、同じ羽をもった鳥となって、いっも一緒にいることにしよう。) |

と女御に申されますと、ご返事として、

秋になる ことの葉だにも 変らずば 我もかはせる 枝となりなむ

(秋になると木の葉が落ちてしまうように、あなたのおっしゃったことが変わってしまわないならば、 私も、後の世には、根は違っていても同じ枝を持つ木のように、あなたとご一緒にいる事にいたしましょう。) |

とつくりました。

こういう歌を贈答歌(ぞうとうか)といい、この時代の人は、よく歌を贈ったり答えたりしました。

いわば手祗のかわりのようなものだったのです。

そして、それが男と女の人のつきあいの普通のやり方でもありました。

この天皇の歌は、女御への愛情をあらわしていますが、それを示すために、「羽をかはせる鳥」という言葉でたとえています。

これは前にも出て来た白楽天(はくらくてん)という中国の詩人の「長恨歌」(ちょうこんか)という長い詩の一番終りにある「比翼鳥」(ひよくのとり)という言葉を、日本語に訳したものです。

この「長恨歌」という詩は、中国のある天子(唐の玄宗という天子)と、楊貴妃(ようきひ)というお后との、悲しい愛の物語を述べたもので、「源氏物語」などにもよくでてきますが、この村上天皇の場合も、やはり天子とお后の関係ですから、そこで村上天皇が女御を愛している、ということを示すために、この「長恨歌」の言葉を使ったのです。

これに対して女御のご返事の歌にある「かはせる枝」というのは、やはり「長恨歌」の終りのところにでて来る「連理枝」(れんりのえだ)という言葉を訳したもので、天皇が「長恨歌」を使ったのでこちらも同じ詩の言葉で答えたのです。

こういうことは、こちらも相手と同じように詩や歌をよく知っていなければ、すぐに返事はできないわけです。

特に女の人の場合は、漢詩の勉強などなかなかする折がなかったのですから、この女御はなかなか勉強家だったのでしょう。

しかし、この時代の歌のやりとりは、だいたいこういうふうなやり方でしたから、この時代の貴族たちは、こういう中国の文学、日本の古典についての教養や知識をもっていることが、大切だったのです。

相手のいうことが、何のことなのか、すぐわかって、それにふさわしい答えをするのが、この時代の人づきあいのうまいやり方だったのですし、そういうふうに和歌つまり文学が作られるのがよい、とされていました。

前の公任なども、そういういい例です。

ところで、そうなって来ますと、ただ相手のいったことがわかりました、というだけの答えではつまらないので、それをまたうまくいろいろ言いかえて答えたり、またこの場合のように漢詩の言葉を和歌のことばにしたり、さらに、言葉でなく行動であらわすようになります。

前に出た白楽天の「香炉峯(こうろほう)の雪」の話で、清少納言という女官が、言葉でなく、すだれをあげさせたのは、このいい例です。

清少納言という人は歌はあまりお得意でなかったのですが、こういうやり方をしたので、たいそう評判になりました。

さて、こういうことになると、やはりいろいろな事を知っていなければなりません。

そうした中で、この女御が「古今和歌集」という、十世紀の始めにできた歌を集めた本の歌を全部暗記していた事は、有名でした。

「古今和歌集」は二十冊あって歌の数は千百もあります。

この事を聞かれた村上天皇が、一つ本当かどうか試験してやろうというので、本を調べながら、女御には見せないで、一番先についている「序」という文章から、全部いわせました。

また歌は上の句(歌の前半分五、七、五の句をいいます)だけいって、下の句(歌の後半分七、七)をいわせてみました。

すると、文も歌も、どれ一つとして間違わなかった、といいます。

この女御(にょうご)が試験されているということを聞いたお父さんの師尹(もろただ)が、着物をきかえてきちんとしたみなりをして、身体を清めて、あちこちのお寺のお坊さんに、女御がうまく答えられるようにお祈りしてもらったそうです。

これは、これに失敗したら、天皇がもう女御をかわいがらなくなるかもしれないと心配したからです。

この話は有名なもので、清少納言が書いた「枕草子」の中にもあり、のちのちまでもみな感心した話で、こんな人はそうはいなかったのでしょう。

なおこの「枕草子」という本は、前の香炉峯の話や、この話などのように、その頃の宮中にあった事件、――もちろん清少納言を中心としたいろいろな事件について、おもしろく書いてありますので、この「大鏡」とともに、平安時代の宮中のことを知るのにいい本です。

さてこの女御はこの試験もうまく行ったので、いよいよ天皇はお愛しになりました。 |

古今集(貫之筆)

|

この天皇は琴がおじょうずで、この女御に一生懸命にお教えになったりしました。

もっとも競争相手だった皇后の安子という人がなくなってからは、かえってそうでなくたったそうです。

ところで、この天皇と女御の間に生まれた皇子は、八宮(はちのみや)といって、顔つきなどは大変きれいでしたが、どうも頭の方はたいそう悪かったといいます。

立派な天子の代表として、中国では尭(ぎょう)とか舜(しゅん)とかいう人をあげますが、日本ではこれまでは延喜天暦(えんぎてんりゃく)の治(じ)といって、醍醐(だいご)天皇と、この村上天皇とが代表です。

その村上天皇の子供なのに、どうしてこんな頭の悪い子が生まれたのか、わけのわからない話です。

この女御の兄、つまりこの皇子八宮のおじさんに、済時(なりとき)という人がありました。 |

琴をひく図(源氏物語絵巻より)

|

この人はお父さんの師尹(もろただ)よりも気むずかしくて、どうもすなおでないという事で、またそのくせ人の評判ばかり気にしている人でした。

妹の女御が村上天皇に琴を教わっている時、そばにいて聞きならっているうちに、自然とうまくなり、また他の人たちも済時(なりとき)さまは琴がじょうずだというふうになってくると、ちょっとやそっとでは機嫌よく演奏などしないのです。

そういう会などでも、無理に人からすすめられてやっと、ほんの少しばかりひくのでした。

そういうやり方が、いかにも気どっていてしゃくにさわる、などと人からもいわれたものでした。

また人から贈り物などがあると、それを庭先につんでおいて、夜は倉にしまい、また昼になるとつんでおきました。

そして、次のもらい物があるまでそうしておきました。これは、いつでもこんなに贈り物かおるのだということ、つまり自分はたいそう勢いが強いのだということを、みんなに見せびらかしたのです。

昔だったらこんな事をする人もありましたが、この頃にはもうこんな古風なことをする人はなかったようです。

ところがこの気むずかしやで、何事にも気を使ったこの人が、そのくせずいぶん不注意なことをしたものだ、といわれた話があります。

この話は、この人にはおいになる、あの八宮のことですが、この八宮がある時宴会をして、大勢の人を招待しました。この済時(なりとき)にお酒が好きでしたから、みんなにもうんとお酒をのませて楽しく遊ほうと考え、八宮に、

「お客さんの中でおもだった人が早く帰りそうになったら、しばらくとか何とかうまくいって、じょうずにおとめなさい。」

と、よく教えておきました。

この八宮という人は、他の人たちもばかにしていましたけれど、位だけは立派な皇子がなさる事だからというので、みなやってきました。

ところがぐあいの悪いことに、この日ちょうど宮中で儀式のある日だったので、みなせかせかして出て行きそうになったものですから、八宮は、

「ああここでとめなければならないのだった。」と思い出されたのですが、さてどういっていいのかわからず、まごまごして済時の方ばかり見ています。

そこで済時も一生懸命に、目でいろいろ信号を送ったのですが、八宮は顔が赤くなるだけで、もぐもぐいって、なかなか言い出そうとしません。

そのうちだんだんみんな立って行くものですから、とうとうものもいわずに、急に何かこわいものにでもあったように、立って行く人の上着のたもとを、ぎゅっとちぎれそうになるくらいひっぱったのです。

これにはここへ来ていた人たちは、下の方の人まで顔を見合わせて、我慢できなかったのでしょう。

みんなおかしそうな顔をして、とにかく何やかやと用事をつくって、急いで帰って行きました。

道長も、この頃はまだやっと一人前の貴族になったばかりで、下の方にいましたので、よく見なかったのですが、ただみんな、くすくす笑いながら出て行くのを見ていたそうで、昔の笑い話というと、この話をしたとかいいます。

さて済時は、何だってこんな事をさせてしまったのか、またむりにあんな事をいわせようと思って一生懸命に教えたりしたのだろうと、残念に思って、顔の色も青くなってしまいました。

この八宮はどうせたりない人だ、という事は、みんな知っていますから、別に悪くもいいませんが、済時(なりとき)に対しては、頭のたりない人にわざわざこんな事をやらせて、しかもこんな見っともない事を、みなに見せるなんて、と悪くいいました。

細かいところまで気づくという評判のあった人としては、ずいぶんひどい恥をかいたものです。

7 天皇になれなかった皇太子 top

この済時(なりとき)の娘は三条天皇がまだ皇太子だったころにこの皇太子と結婚し、天皇になってからそのまま皇后となり四人の皇子を生みました。

また妹娘の方は、父の済時が死んでから、自分で冷泉天皇の第四皇子帥宮(そちのみや)という方と結婚して、二、三年一緒にいたのですが、この帥宮が、その頃有名な女の歌人だった和泉式部(いずみしきぶ)という人を愛するようになったので、しかたなく小一条の父の家へもどったのです。

その後は全くひどい暮らしにまで落ちぶれてしまったということです。

この帥宮と和泉式部のことは、その頃評判になりました。和泉式部という人は、元々和泉(大阪府)の地方官だった人の奥さんだったのですが、大変感情の豊かな人で、本当に自分を愛してくれる男の人を求めて、いろいろな人とつきあったのです。

このため世間から悪くもいわれましたが、そうした性格の人だっただけに、歌も大そう情熱にあふれていて、たくさんよい歌を残しました。

この帥宮との物語については「和泉式部日記」という本があって、歌を中心にしたロマンティックな話が書かれています。

さて済時の娘が生んだ三条天皇の皇子のうち、一番上の敦明(あつあきら)親王という人の話も、まためずらしいものでした。

実は三条天皇が位を後一条天皇にゆずった後(このときにも道長方のいろいろなあくどいやり方があったのですが)この皇子が皇太子になりました。

人々ももっともだと思っていたのですが、三条天皇がなくなってから二年ばかり経って、どうしたことか、まだ皇子だったころ自由に遊びまわっていたくせがぬけきれず、皇太子になってきちんとしているのがきゅうくつで、何とかしてもっと自由になりたいと思って、母の皇太后に、 |

物詣の和京式部(誓願寺縁起)

|

「皇太子をやめたいと思います。」と申し上げました。

「どうしてそんなふうに考えるのです。そんな事はとんでもないことです。」

といわれて、そこでとうとうしかたなく、皇太后は天下をとっていた道長のところへ手紙をやったのです。

さっそく道長はやって来ると、親王はいろいろと説明されたあとで、

「もう皇太子はやめて、自由にたりたいと思います。」といったのです。

すると道長は、

「それはいけないことです。それではあなたは、三条天皇のご子孫をなくしてしまおうとお考えたのですか。

全く不都合な情けない事ですよ。こんなお気持になられるなんて、これはただ事ではありませんね。

きっとあの冷泉(れいぜい)天皇のたたりで、あなたがこんな事をお考えになったのでしょう。

けっしてそんな事をなさってはいけません。」

と申し上げました。

「それならこちらにも決心がある。もうこうなれば坊さんにでもなるばかりだ。」

と皇太子はいうものですから、道長も、

「そうまでおっしゃるのでしたら、まあどういう事になるかはわかりませんが、とにかく宮中へまいって、天皇さまやみなさまにお話いたしましょう。」

といったので、ようやく機嫌をなおしたといいます。

それから道長は宮中に行き、皇后となっている娘の彰子(しょうし)や後一条天皇にこの話をしたわけですが、この二人とも、心の中ではずいぶん喜んだことでしょう。

思う通りになったのですから。

そこで次の皇太子は、一番上の皇子である敦康(あつやす)親王を立てたいと天皇は思っていたのですが、この親王のお母さんは、道長の競争相手だった伊周(これちか)という人の妹で、もうこの頃は勢力がなかったものですから、前の一条天皇の時と同じように、道長の娘である彰子の子の敦良親王を皇太子にする事になりました。

こうして敦明(あつあきら)親王は皇太子をやめ、小一条院(こいちじょういん)と呼ばれ、また敦良(あつよし)親王は皇太子として栄えたわけです。

世継のおじいさんは、この事について、

「まあ、最後にはそうなるものとは考えてはおったがの、こんなに早くこうなろうとは思ってもおらなんだよ。」

といってから、言葉をついで、

「小一条の院が自分から皇太子の位をおゆずりになったが、こんな事は始めてじゃ。

一度皇太子になられて、その位をお取られになってしもうたことは、もう九回ばかりあったろうがな。

中には桓武(かんむ)天皇の皇子早良(さわら)親王のように、なくなられてから太上天皇というふうにいわれて、神に祭られた方もおられたがな。

そこで宮中でもほっておけず天皇として扱われたものじゃ。

そのくらい問題のあることなんじゃからの、その小一条院がご自分でこんな事をお考えになったのは。

やはり道長さまの御運が強いのにおされてしまわれたのではないかのう。

みな、あの恨(うら)み死にした元方(もとかた)さまのもののけが、した事じゃというとるがな。」といいました。

この元方というのは、後でくわしく出てきますが、自分の孫が皇太子になれなかったのでがっかりして死んでしまったという人です。

この時皇太子になったのが、小一条院のおじいさんになる冷泉天皇だったので、元方がたたっているのだ、とみな考えたわけです。

この時代の血筋の関係はたいそう入り組んでおり、そして、そういう関係の中で政治の争いがされたため、このような事がおこるとすぐ、以前争いに負けた人のたたり、というようによく考えられていました。

これは政治というものが、やはり個人のものとして、みんなに考えられていた、ということになるでしょう。

世継のおじいさんの方は、道長の運のいい事のせいにしています。

ところが、例の貴族の家に仕えているらしい青年(侍)がここで口を出しました。

「なるほどそうもいえるかもしれません。しかし、事実はそんなことじゃない、もっと違うのです。私はこの事について、たいそうくわしい話を聞いたものですからね。」

というものですから、おじいさんの方も、たいそう興味をひかれたようすで、

「ほほう、そうかの。なら、一つその聞いたくわしい話というのを、教えていただきたいものじゃ。

こういう話というとすぐ聞き耳を立てる方じゃて、やはり聞いてみたいと思うのじゃがな。」

そこでこの青年は語り始めました。その本当のこととはこういう事でした。

小一条院は、三条天皇が生きているうちはよかったのですが、なくなられてからというもの、あまりまえの皇太子のように、お公卿さんたちがやってきて音楽会を開くとか、あるいはいろいろ生活上の世話をしてくれる人もおりません。

それで、何もすることもなく、つまらない毎日を送っているうちに、それまでの自由な生活が恋しくてだんだんぼんやりしてしまいました。

三条天皇が生きていたころは、この屋敷にも大勢の人が、天皇のお使いとか、遊びに来るとかいって出入りして、何とかまぎれたのでしょうが、もうなくなられてしまっては、人々も道長の方に遠慮してこの屋敷の通りも通らなくなり、皇太子づきの役人でさえこちらへ来にくくなってしまったといいます。

ですから、それから下の身分の低い連中も来ないのもあたりまえでしょう。

そのため、お屋敷をお掃除するものもなく、庭の草はのびたいだげぼうぼうとのびてしまい、家の中はあれはててしまいました。時たま来る人も、

「敦良(あつよし)親王が何の位もないのを、道長さまや皇太后(彰子)さまが残念に思っておいでですが、もし今天皇に皇子でもおできになったら、あの親王はもうどうしようもなくなるでしょう。

そんな事にならない前に、あの親王を皇太子にしようと考えているらしいですから、そうなって来るとあなた様は、むりにも皇太子の位をとられておしまいになるかもしれませんよ。」

などというだけです。

小一条院もまさかそんな事も起きるとも思いませんが、しかしまわりのようすを見てみるとけっしてそうはならないともいえない、ということは考えられますので、そういう話を聞いていると、やっぱりふらふらして危ないなあと感じられました。

そこでむりやりに位を取られてしまうのよりは、自分から位を退いた方がいいのではないかと、あれこれ困っていたわけです。

そこへ道長がその一番下の娘を小一条院にさし上げて、小一条院をもり立てようとしているのだ、などと勝手なうわさをいう人もあり、これを聞いた小一条院のお母さんである皇太后などは、もう大喜びしていますが、小一条院の方は、そうなら実にけっこうなことにはちがいないが、どうも自分の思うようにはいよいよなるまい、この方までいるのはよくない、と決心して、母の皇太后に、

「位を譲りたいと思います。」と申上げました。

「全くとんでもないことです。道長殿が姫君をくださるという事が本当なら、こちらもそういうふうに話を進めましょう。

退かれるなどとは、けっしてお考えになってはいけませんよ。」と皇太后はいわれ、

「こんな事を考えるなんて、これは何か悪いものがついているのだろう。」

というわけで、お坊さんにお祈りなどをさせたりしたのですが、院の方は一度きめたことは変えないような様子でしたから、今度は人々の方が、

「これは皇太子の位を譲ってから道長のむこになりたい、と申し入れるのだろう。」などといいます。

この話を聞いた道長の方も、もしそんな事をいわれたらどうしよう、と困っておりました。

さて、とうとう小一条院は決心しました。あの道長の娘との結婚のことは、あとででもどうかなるだろうと、いい方に考えておいたのですが、これはいい気になっていたようです。

お母さんにも何ともいわないで、自分の気持だけで道長と話をつけようというのですが、誰も知った人がいません。

そこで道長の子供の能信(よしのぶ)という人が、ちょうど自分の家の近くだったので、ただ近いというだけで何の知り合いでもなかったのに、そこへ使いを出して能信をよびました。

能信はびっくりして、まさか位から退くことではあるまい、これは自分の妹との縁談のことだろう、と考えて、

「すぐにもうかがいたいのですが、ちょっと父のところへよってまいります。」

と返事して、道長のところへ相談にいきますと、道長も驚いて何だろうと思いながらも、結局は能信の考えに賛成しました。

ところでそうなってみると、この縁談をことわるのもぐあいが悪いし、もし娘を院に上げるのなら、あんなに屋敷中草ぼうぼうの荒れっぱなしにしてはおけません。

それにうわさにあるように皇太子の位をゆずる気持がおありだなどと夢にも思いませんでしたから、道長も、

「そうわざわざ呼ばれたのだから行かないわけにもゆくまい。しかたがないから、とにかくおっしゃる事を聞いてこい。」

といいます。

そこで能信が院の屋敷へやって来ましたころぱ、もう日も暮れてしまいました。

玄関のところを見ると、牛車や大勢の人がいます。

何かの用事で左大臣である藤原顕光(あきみつ)という人が来ていたのでした。

これはぐあいが悪いな、とは思いましたが、帰るわけにもゆかないので中へ入り、取り次ぎをたのみますと、

「今、顕光さまがおいでですので、少々お待ちください。」

というので、しかたなしにそのあたりを見まわしていますと、草はぼうぼうと茂っており、屋敷の中もこれが皇太子のお住まいか、とあきれるようなありさまです。

ようやく顕光が出て来ましたので、別のへやで会う事になりました。

小一条院は能信を、したしく呼びよせて、

「別に今までおつき合いもしなかったのに、急に来てほしいなどと大変失礼ですが、お父さんの道長さんにお話したい事がありまして、おことづてをお願いをしようと思うのです。 ちょうど知り合いもありませんし、まあお近くだというだけでお願いするわけです。 |

牛車

|

実は、私もこれで皇太子の位についているわけですが、私自身もそのつもりでおりましたし、また父の三条天皇のゆいごんでそうされたのをわざわざやめてしまう事に何か心残りでない事もありませんが、こうやって私が皇太子でいる事は、何だかよくない事のように思えます。

第一、今の天皇さまはまだお若くて、いつまでも御位についていらっしゃるでしょう。私などこれからさきどうなるかわかりません。

それを考えますと、天皇になるなどという事より、思いのままに仏さまを信じて、お寺へ行ったりして、のんきな生活を送りたいと思います。 実は前皇太子なんていう事ではどうも人聞きがよくありません。

できたら院(天皇、あるいはもと天皇だった方に差し上げる名前)という名前をいただいて、毎年それに相当した費用を宮中から出していただきたいと思って、どうだろうかとお父さんに申し上げてもらいたいのです。」

といわれたものですから、能信はこれはと驚いて、この家を出ました。

その夜はおそくなったので、あくる朝道長のところへ行きましたら、ちょうど宮中へ行くというので、そのしたくの最中ですので、このことをいうわけにもいきません。

お供の人たちや、お供でない人でも出かけるのを見送ろうというような人たちで、ごったがえしています。

これでは話す折もなさそうだ、後で車にのる時にでも、と思って隅の方の廊下のところで待っていますと、源俊賢(としかた)という人がやって来て、

「何だってこんなとこにいらっしゃるのですか。」

と聞きました。

この人は公任(きんとう)らとともに当時有名な人でしたから、隠すこともあるまいと思って、能信は事の有様を話しましたところ、俊賢もびっくりして顔色を変え、

「これは全く重大事件です。早く道長さまにお知らせなさい。

宮中へおいでになってしまったら、大勢、人がいて話す折がないでしょうからね。」

といいます。能信はそれもそうだというので、道長のいる方へまいりますと、ああ、あの事だな、ともう気のついた道長は、能信を部屋のすみの方へ呼んで、

「皇太子さまのところへ行ったのか。」

とたずねましたので、能信は昨夜の様子をくわしく話しました。道長は、

「ふうむ、なるほど。それはもう一通りの事ではないな。いろいろ考えた末、決心されたのだろう。こちらもむりに位をゆずれと申し上げるわけにはいかないと遠慮していた時なのだから、こういうようになったとは全くありかたい事だ。これは全く娘の彰子の運がいいのだ。」

と思いました。そこで道長は、顔のきく俊賢に相談しましたところ、俊賢は、

「もうこうなったら、早くしてしまうことです。

日がいいとか悪いとかいっていられません。

ぐずぐずしているとまた皇太子さまの方が考え直して位をゆすらなくてもいいだろう、などと思われたらどうなさるのです。」

というものですから、なるほどと思って暦を見ますと、そんなに悪い日ではありません。

ちょうど息子の関白頼通も来ましたが、頼通も早く早くとせき立てました。

そこでまず彰子に言わなくてはというので宮中に大急ぎででかけて行き、こういうわけだと話してきかせました。

男たちがこんなにあわてているくらいですから、彰子もどんなにか喜んだ事でしょう。

それをすませてから道長は皇太子の御所へでかけました。

頼通や能信たちや、いつも道長のあとに従ってくるお公卿さんたちが、大勢お供しましたので、たいそうものものしく大事になってしまいましたが、これを待っていた小一条院の気持は、やはりそわそわした事でしょう。

くわしい事を知らない人たちは、このお宅にはいつもは誰も来ないのですから、昨日能信が来たのでさえ、ふしぎな事だと思っているのに、今日はまた賀茂神社にお参りする時のように、みな行列をつくってお供が大勢で堂々とやって来たのですから、もうびっくりしてしまいました。

いくらか物のわかった連中は、では例のご縁談のことかな、などと思っているのもむりではなかったでしょう。

ぜんぜん事情を知らない人たちは、自分たちが気になるものですから、これは天皇さまがどうかなさったのではないか、いよいよ皇太子さまが天皇におなりなのではないか、とまで胸をどきどきさせながら、考えていた人もあったのです。

もっとも小一条院の方もお母さんにさえ知らせなかったのですから、こんな事を考える人がいるのもむりではありません。

ところでこのお母さんの皇太后の方でも、こんな大騒ぎをしているのでおかしいなと思ったのでしょう。

使いを出して様子を聞こうとしたところ、道長はこの使の女官の通る道に、番のものをおいて通させないようにしておきました。

さて小一条院は、この間からいろいろ考えていた事を道長にくわしく話そうと固く決心していたのですが、いよいよそうなったのだと思うと、さすがに胸がどきどきしました。

向かいあってみますと、やはりこわくなったものでしょうか、きのうと同じように、もうかえっていいたい事もいえないような様子です。

道長の方も「どうしてこんなふうに決心なさったのですか。」ぐらいの事しか聞けなかったようです。

そしてものもいえない気持を思いやって、ちょっと気の毒に思ったのでしょう。

それでは今日はいい日だからというので、院として、いろいろな院としての役所や何かを作り、そういうしたくを全部してしまいました。

院づきの役人は、前の皇太子の時と同じ人にしました。

その長官は能信に命じました。

こうしてみんなきまってから、道長は帰りました。

その時あわれだった事には、道長がまだ家から出る途中、どこをどう通って来たのか、小一条院のお母さんである皇太后のもとから様子を調べに来た女官が、道長たちが見ているとも知らず、ひどい身なりでぶるぶるふるえながら、

「一体どうしてこんなことをなさったのでしょうか。」

と、あたり前では出そうにない声を出してたずねているのが、気の毒でもあり、またおかしかった、と後に道長もいっていたそうです。

その時の天皇からのお使いはだれだったか知りません。

こんなふうに青年は、この小一条院が皇太子の位を取られた事情をくわしく話しました。この話もまた藤原氏の物語としては、ちょっとはずれていますが、たいそうくわしいものです。

これもあの花山天皇の場合に似ていますので、これだけくわしく述べたのでしょう。

この話の中に、皇太子の御所がたいそう荒れはてていたことがでてきますが、この時代では一度政権からはなれてしまえば、天皇だろうと皇太子だろうと、みな貧乏になってしまい、誰もよりつかなくなってしまうのです。この時代の人たちの自分勝手な気持もわかるではありませんか。

一方、正面からは何ともいわずに、ぐんぐんと自分の思うようにして行く道長のやり方も、この話の中によくでてきます。

世継のおじいさんの話と二重になっていますが、よくくらべて聞いてみますと、青年の話の方がよりくわしく、生き生きとしています。

単に道長が運がよかった、というよりは、これは道長の勢力が、大きな流れになっていたという事なのです。

なお話の中でこの御所には誰も来ないといいながら、後で能信が行った時、左大臣顕光(あきみつ)が来ていましたが、これはわけがあるのです。

というのはこの顕光という人の娘で堀川の女御という人が、この皇太子のお妃だったのです。

ですから、とうとう小一条院が皇太子の位をゆずってしまったあとで、一番悲しんだのは、母の皇太后と、この女御でした。

皇太子の御所の中にあった、警官の詰所(火焼屋(ひたぎや)といいます)をこわしているのを見て、この女御は、

雲ゐまで 立ちのぼるべき 煙かと 見えし思ひの ほかにもあるかな

(この火焼屋でたいている火が空高く煙となってのぼるように、皇太子さまはいつか天皇におなりになると思っておりましたのに、意外にもこんな事になってしまいました。) |

と歌を作られたという事です。

さて、ここまでの話を受けて、世継のおじいさんはまた話を続けます。

「こうしてな、道長さまはむりじいに皇太子の位をゆずらせておしまいになった後で、お約束どおりあらためてむことしていろいろお世話してさしあげたのじゃ。

そのようすでは全く小一条院の方のお気持もずんとなぐさめられた事じゃろうな。

何しろご飯をあがるといえば、道長さまご自分で台所へお出になって、お皿やお盆をふいたり、毒見をしたりされたのじゃ。

食物ができると部屋の外まで持っていって女官に渡される時にも、いろいろ指図されたというがな、まあこれほどなら院も御満足なされたじゃろうのう。

そうそうこの時、敦康親王を皇太子にしようという話があったともいうが、それは大嘘じゃ。

どうして何もない事なのに、昔のことならともかく、今いらっしゃる方の事を、何のかのと申し上げるのはけしがらん事ではないかの。」

この敦康親王というのは、道長の兄である道隆の孫に当たる人です。

一条院の第一皇子でありながら、おじいさんも死に、おじさんも道長のために追い出されていてどうにもならず、このせっかくのチャンスにも、皇太子になる事もできなかったのです。

この事が前の惟喬(これたか)親王の場合と同じように、最後まで不幸な生活を送るようになってしまいました。

このように済時(なりとき)という人の子孫は、それぞれ思うようにならなかったのですが、その中でも、三条天皇の皇后となった小一条院のお母さんからは妹にあたる人の運命は、気の毒なものでした。

お父さんの済時からもらった、近江(滋賀県)にあった土地を、人にとられてしまって、どうにもしょうがなくて、一つも財産がなくなってしまえば、恥かしいという事なども考えられなくなってしまったのでしょう。

夜、車にも何にも乗らずに道長のところへやって来て、いろいろ訴えたといいます。

何しろこんなになったのも実は道長のせいでない事もないのですが。

この晩道長は仏さまを祭ってある御堂でお念仏(南無阿弥陀仏。仏さまの名を唱えてお祈りすること)をしていましたが、だいぶ夜もふけたので、ちょっと、うとうとと、ひと眠りすると、外側とのしきりの格子の辺りに人の気配がするので、おかしいなと思ってみると、どうやら女の声で。

「申し上げたい事がございます。」というのです。

そんなところへ女の人が来るわけがありませんから、何かの聞き違えだろうと思っていますと、あまり何度も何度も声が聞えますので、これは本物だなと気がついて、どうもおかしいと思いながら、

「その声は何者だ。」

と道長がたずねますと、実はこうこういう者で、申上げたい事があってまいりました、というものですから、いよいよあきれてしまいましたが、うるさくいうのもかわいそうだと思って、

「それは一体何だ。」と聞きました。

「これはご存じの事と存じますが。」

といって、事情をくわしく話しました。道長は、

「ふむふむ。知っている。それはかわいそうだ。もうそんな事はさせないようにいってやろう。

だがこんなところへやって来るというのはいい事ではない。だれか使いのものをお出しなさい。

それでは今夜は早くお帰りなさい。」

といいましたので、この女の人も、

「おっしゃる通りにしたいとは思っておりましたのですが、使いに立てる者がおりませんものですから、失礼とは存じながら、それでも気の毒だと一言おっしゃっていただけるかと存じまして、ここまでまいりながら、気が引けてどうしてもなかなかおそばへもまいれませんでしたくらいですのに、こんなふうにご親切におっしゃっていただきますと、もう有難くてどうしてよいかわかりませんほどです。」

と手を合わせて泣いているようすが、たいそうあわれなので、つい道長ももらい泣きしたという事です。

さてこの後、この済時(なりとき)の娘は、喜んで家へ帰る途中、お寺の門を通る時、番をしていた人に引きとめられてしまいました。全くひどい事をする人がいたものです。道長もこの事をあとから聞いて大変怒ったそうです。

さてこの済時の娘の領地については、もうそういう問題がおきないようにはっきりと道長から、その土地はこの娘のものと言い渡されたので、前よりもずっと豊かになったのはいい事でした。

ところでそんなふうになったら、恥かしいという事もあるものか、よく申し上げたものだ、感心だ、とみながほめたのですが、妙なほめ方ですね。

さてこの話にあるように、大将にまでなった人の娘で、皇后の妹にあたる人が、使いに出す召使もなければ、乗る車も持たないというようなひどい生活におちぶれてしまったのは、実はそうめずらしくもありません。

藤原氏、特に道長に権力が集まってしまうとともに、お金もそういう人のところに集まってしまうのです。

そういう事で、もとはずいぶんいい家柄の人がおちぶれてしまっているのは、たくさんありました。

「大和物語」という本には、大学者の孫が“遊び”という芸人になってしまった話もあります。

また小説ですが「宇津保(うつほ)物語」という本にでて来る俊蔭女(としかげのむすめ)とか、「源氏物語」にも末摘花(すえつむはな)という女の人が、いずれもいい家柄の出なのにひどい暮しをしています。

またそれほどひどくなくても、それまで自分と競争していた女の人の所へ奉公に出たりする大臣の娘もありました。

これらはやはり摂関制度が生んだ悲劇でした。

またこの話にあるように、この時代の財産は領地でした。

これは荘園といって、貴族が適当な家来に命令して取りしまらせておくのですが、普通だと重い税金がかかって来るので、だれかえらい人の持物にしておけばいいというので、みんな藤原氏や道長の名前にしておくようになり、いよいよ藤原氏や道長の財産がふえるばかりでした。

それから女の人の場合は特にひどく、いい保護者がいなかったら、この話にあるような事になってしまいます。

小一条院の場合などよりも、あるいはずっと気の毒なことかもしれません。

8 こわいお后(きさき)さま top

今度は右大臣たった師輔(もろすけ)という人の一家についてです。この人には、孫に冷泉(れいぜい)天皇や円融(えんゆう)天皇になった方がいたのですが、そうなる前に死んでしまったのです。残念な事だったでしょう、と世継のおじいさんも気の毒がりました。

この人の一番上の娘は安子といい、村上天皇の女御(にょうご)になった人です。

なかなかはげしい性格の人で、さすがの村上天皇も安子をこわがっていたといいます。

どんなことでも安子のいう事を聞きました。この安子という人はとこか意地が悪く、人のことを悪くいうくせがあったと人々もいっています。

何しろ機嫌が悪いと天皇にまで八つ当りをする事もあったのです。

何があったのか、ある時、天皇が安子のへやにやって来て、戸をたたいたのですが、戸を閉めてしまってあけないのです。困ってしまった天皇が

「どうしたのか、聞いて来い。」

と供の者に命じられたので、供の者も、どこかあいた所はないかとあちこちさがしたのですが、どこも閉め切ってあります。

ただひと所だけに廊下との間が少しあいて、そこにだれかいるようなのでよってみて、こういうわけですがどうしたのですか、と聞いてみました。

何にも返事をしないばかりか、中からけたたましい笑い声が聞えただけでした。しかたがないので帰って来て、天皇にありのままに話しますと、天皇も「またおこっていやがらせをしたのだな。」と笑って、帰られたといいます。

ちょうどこの頃前に出た師尹(もろただ)の娘の芳子(ほうし)が、やはり宮中に女御として仕えておりました。

勝気な安子にはおもしろくありません。ぐあいが悪い事にこの二人のへやがすぐ近くだったのです。

我慢のできなくなった安子は中の壁に穴をあけてのぞいたところ、芳子は前にもあったようにたいそうかわいらしく美しい人でしたから、これだから天皇がおかわいがりになるのだな、と思うとむらむらしてきてその穴から通るぐらいの大きさのかわらけ(焼物のさかずき)のかけたのを、穴から投げ込みました。

ちょうどこの時天皇が芳子のへやに来ていたものですから大変です。

いくらなんでもこんな無作法なことは許せません。まさか安子が自分でやったことだとは思いませんから、

「こういう乱暴なことは、まさか女官にはできまい。

伊尹(これまさ)か兼通(かねみち)、あるいは兼家(かねいえ、三人とも安子の兄弟)たちが相談してやらせたのに違いない。」

というわけで、ちょうど三人とも宮中にいたものですから、三人一緒にお叱りになったのです。

そこで大いに腹を立てたのが安子皇后です。

天皇に「こちらへいらっしゃい。」といって来たので、天皇の方も、さてはこの話だな、うっかり行くと大変だ、というわけでそちらへは行きません。

何度も何度も来るようにという催促がありますので、どうもこれでは行かないのもまずいなと恐ろしくなった天皇は、ようやく安子のへやに行きますと、とたんに、

「どうしてこんな事をなさったのです。どんな大きな罪があっても、この人たちはお許しになっていいはずですよ。

その上この事件は私の問題なのに、こんなふうにお叱りになるとは、全くけしがらぬ事です。すぐお許しなさい。」

といわれてしまいました。天皇も

「どうもそれはすぐというわけにはいかないな。第一人が聞いたらへんだと思うだろうから。」

と答えましたところ、安子は

「そんな事があるものですか。」とまたきびしく申します。

しかたがないので天皇は「それではそうしよう。」と帰ろうとしますと、安子は

「あっちへ行ってしまわれたら、すぐにお許しにはならないでしょう。

三人をこっちへお呼びになって、私の目の前で許すとおっしゃい。」

と袖を引っぱって、天皇を立たせないようにしました。

これではどうにもしかたがありません。こちらへ役人を呼んで、三人を許すという書類をお作りになったといいます。

もっともこういうと、この安子という人は全く悪者みたいですが、こんな事ばかりあったのではないそうです。

自分のまわりにいる人たちにぱ親切にしたし、宮中の女の人たちともよくつき合いをしたのですが、どうにも我慢ができなくなるとこんな事もしたのでしょう。

特に芳子という人はきれいな人だったので、こういうふうだったのかもしれません。

世継のおじいさんはこのことを、次のように申しました。

「どうもこういう男女の交際の場合には、理屈ではわがらぬ事もあるものじゃな。いや、こんな事まで申したのでは、どうも恐れ多い事じゃよ。」

この安子皇后と村上天皇の間には、冷泉天皇、円融天皇の間に、式部卿宮(しきぶきょうのみや)為平(ためひら)親王という皇子が生まれました。この皇子は本当なら冷泉天皇の次に皇太子になるはずだったのです

が、この皇子のお嫁さんが、師尹(もろただ)によって追放された左大臣源高明という人の姫君だったので、弟に追い越されてしまったのです。

これは、もしこの皇子が天皇になれば、この皇子が藤原氏の出ではあっても、後で源氏の天下になってしまうと大変だ、というので、おじの伊尹(これまさ)や兼通、兼家らが、ひどい事には、弟の円融天皇の方を皇太子にしてしまったのです。

一般の人たちはもちろん、宮中に出ていたお公卿さんたちでも、この兄弟たちがこんな事をしようと計画しているなどとは夢にも思いません。

兄弟の順序通りに、この為平親王が皇太子になられるのだろうと思っていますと、兼家がやって来て急に弟の守平(もりひら)親王(円融天皇)の髪をきれいにせよ、などとその乳母たちに命じ、そして幼い皇子を車にのせて、いつもとちがう門から急に宮中へ入ってしまった、という事です。

今度は当然こちらにと思っていた為平親王の方の人たちは、どう思った事でしょうか。

しかもその頃には皇子もずいぶん大勢いましたが、中でも事もあろうに、この天皇が位につく儀式の係をこの親王にいいつけたといいますから、ずいぶんひどい事をしたものです。

これを見た人も、大変お気の毒であったと申しました。

実際その時の高明の気持などどうだったでしょう。こういう事があってそれから、高明が、この為平親王を天皇にしようとしたというふうにいわれて、とうとう京から追放されてしまうという、おそろしくも悲しい事が起きたのでした。

前に師尹(もろただ)のところでは簡単にいった世継のおじいさんも、ここでは、

「こんなふうに申し上げるのも、かえって何だか言いたりないような気がするでのう。

それにこんな身分の低いものがこんな事についてとやかく申すのも失礼に当たるから、まあやめとく事にしよう。

じゃがの、ここで話をやめるのは、自分でも何じゃやらつまらないような気がするわい。」

と藤原氏に気をつかっています。道真の場合と違って時代が近いからでしょう。

(なおここでは世継のおじいさんのいった事は事実とちよっと違っています)

この為平親王は、しかしその後もがっかりもせず自分のおいになる花山天皇に、自分の娘をさし上げて、自分でもこの天皇のところへよく出かけて世話をしていました。

そんな事をしなくてもよかろうに、と人々も悪くいったものです。

しかし、親王の方からいわせれば、うまくいってその娘に花山天皇の皇子でも生まれれば、皇太子や天皇にする事もできるだろうと考えたのでしょう。

しかし前にも話しか通り天皇が位をすてて、お坊さんになってしまったので、しかたなく、今度は例の藤原実資(さねすけ)のところへ再婚させました。

どうも妙な事になってしまったものです。

|

子(ね)の日儀式(年中行事絵巻)

|

ただこの親王も一生に一度だけ、いい日がありました。

年の始めの子(ね)の日という儀式の時、まだ弟の皇子たちも小さく、この親王だけが大人でしだから、天皇もかわいがられ、特にこの日などは親王のお供の人たちまで宮中に入る事を許したのです。

これは全く例のない事です。

滝口という宮中を守る武士以外は、普通の人が宮中に入る事は、どんな時にもありませんでした。

だからこの親王の行列は、たいそう晴れがましく、みな見物に行ったものです。

この行列を見ようとする人たちは、その道筋にぎっしりつまって、場所もありません。

そんなに人出があったのも、また聞いた事もありません。この行列のお供だった人たちが、

「行列を作って大通りを行くのは、いつもの事でなれていますが、宮中に入って藤壺というおへやの所を通りましたら、もうこれは口ではいえないように女官の美しい着物のすそが、ずっと見えておりまして実にきれいでしたし、また皇后さま、天皇さまのお前にもずっとえらい方方が並んで、みなさまがみすの中でご覧になっていらっしやるところへ行きました時は、もう何が何やら夢中で、ぼうっとなってしまいましたよ。」

と、いったそうです。

それだけでなく大通りの方だって、たとえば皇后づきの女官の車が十ばかりもずらっと並んでいて、一町ぐらい誰もあたりによりつけません。

また滝口などでも、この日は身分の悪くないものを選んでつけてやったのですが、今日ばかりはわれわれの天下だ、と大いばりで、人などよせつけぬような勢いで、はたから見ていても、全くすばらしいものでした。

と世継のおじいさんは、その時の車から出ていた着物(出衣(いだしぎぬ)といって、この時代車の外へすそをそっと出す習わしがありました)の色を一つ一つ話してくれましたが、全く驚いた物覚えのいい人です。

|

賀茂神社

|

拝舞の図

|

この安子皇后の第十番目の姫君が、大斎院(だいさいいん)と呼ばれた選子(せんし)という人です。

斎院というのは賀茂神社に奉仕する皇女の事をいい、天皇が変わるたびにきめるものですが、この選子だけはずっと五代に渡って斎院をつとめたので大斎院というのです。

神社に仕えるのですから、普通は仏さまに関した事はいやがるのですが、この斎院は一向にかまわず、仏さまを信じ、毎朝お念仏されるというのです。

「きっとこの日の雲林院(うりんいん)の菩提講(ぼだいこう)にも何か下さりものがあるでしょう。」とおじいさんは申しました。

何しろこの選子という人は、自分がお仕えしている神さまのお祭りの日だというのに、一条の大通りに大勢集まっている人たちと一緒に仏さまになろうというお誓いをしたのですから、大変なことです。

もっとも、だからといって、神さまをうやまわないわけではありません。

お祭の時などたいそう立派にしたのです。

ある時、道長の子の頼通(よりみち)がまだ小さい頃、この斎院の行列の先に立つ案内役になったのです。

ところが、普通こういう役をした時のごほうびは、斎院の屋敷で出すものなのですが、頼通はまだ小さかったので、行列の行く先である賀茂の河原からすぐ自分の家へ帰ろうとしました。

これではごほうびのしたくは何にもしてないので、しかたなく選子は、河原で自分の着ていた上着をぬいで、頼通に与えました。

これを道長が聞いて、

「よく気てんがきいたものだ。ごほうびがないのもよくないし、さりとて取りに帰ったら時間もかかる。

そこで特別にはからってくださったのだろう。普通のものには考えもつかない事だ。」

とほめたという事です。

また、後一条天皇や後朱雀(ごすざく)天皇がまだ小さかったころ、このお祭の行列を見ようというのでおじいさんの道長のひざで、見せてもらっていましたところ、その前を通った選子が、乗りものの中から赤い色の扇のはしをチラと出してあいさつしました。

それを見た道長を始めみなは、

「全くよく気のつかれる斎院だなあ。

こういう合図をしなかったなら、どうして斎院がこちらに気がつかれたかどうかわからなかったでしょう。」

と、深く感心したものです。

さて、この祭の後で、選子からこの二人の天皇のお母さんである道長の娘彰子にあてて、次のような歌を送りました。

ぴかり出づる あふひの影を 見てしより 年つみけるも 嬉しがりけり

(これからだんだんと光をますあのアオイの花のように、いまに天皇になられる皇子さま方のお姿を拝見する事ができて、こんなに年をとったかいもあったと喜んでおります。) |

そこで、返事として、

もろかづら ふた葉なからに 君にかく あふひや神の しるしなるらむ

(髮かざりに使う葉小まだ青々としているように、まだ双葉が出たくらいの幼い皇子が、あなたにこのようにお会いする事ができたのも、これは賀茂の神さまのおかげでしょう。) |

と送りました。

全くこの歌にあるように、賀茂の神さまが守っていたので、二人の皇子がやがて天皇として栄えるようになったのでしょう、とおじいさんはつけ加えました。

「このあいさつと言い、歌と言い、実に気のきいたやり方ですね。」

とみんなもいったそうですが、その中で道長の競争相手たった隆家(たかいえ)という人だけが、

「この斎院は何ておべっか使いなんだろう。まるでキッネの年取ったのみたいだ。しゃくにさわる。」といったそうです。

話をもとにもどしましょう。

安子のすぐ下の妹に登子という人がありました。この人は重明(しげあきら)親王という方の奥さんになりました。

この親王は村上天皇の弟なものですから、天皇も時々この人の事を見た事があったのです。

ところがこの天皇は、この人が美しかったものですから、好きになってしまいました。

そこで話をしてみたいからあわせてくれと、安子に頼みました。

安子もそれに気がついていなかったわけではありませんが、一、二度はまあ知らん顔をしていました。

しかしそれが何度にもなるとほっておくわけにはいきません。

何しろ安子という人はこういう事になるとやかましい方です。

ましてこれは本当の妹なのですからおもしろくないと思ったのでしょうが、しかし自分の身内のことではあるし、あまり人聞きが悪くなっても困るというので、ようやっとのことで我慢したのだそうですが、考えてみれば気の毒な話です。

安子が死んでから天皇はもう誰にも遠慮しないで登子を自分のそば近く召し使いました。

9 お化けにあった大臣 top

このように師輔(もろすけ)の子供たちは、みな栄えました。

十一人の男の子のうち五人(伊尹(これまさ)、兼通(かねみち)、兼家(かねいえ)、為光(ためみつ)、公季(きんすえ))は太政大臣になりましたし、坊さんになった子供も、比叡山の権僧正(ごんのそうじょう)や、禅林寺の僧正(そうじょう)など、お坊さんとしてもたいそう立派な位になりました。

その他の子供たちもそれぞれ栄えました。

もっともその中で七番目の男の子で少将になった高光という人だけは変わっていて、今によい位になれるのもふりすててお坊さんになってしまい、はじめは比叡山、それから多武峯(とうのみね、奈良県)という山にはいってしまいました。

この時にはみな驚いてしまい、悲しんだりしたのですが、その時の人々の気持はどんなものだったかはわからないでもありません。

村上天皇までお手紙を出したほどです。

なおこの時のようすは「多武峯(とうのみね)少将物語」という本にくわしく書かれています。

もっともこれは父の師輔(もろすけ)や姉の安子が死んでから後の事なので、そういう事がきっかけになったのでしょう。

(ここ心世継のおじいさんのいった事は、本当のことと違うのです。

高光がお坊さんになったのは、師輔の死んだ翌年ですが、安子はこの時まだ生きています。

思いちがいというよりは、次の顕信(あきのぶ)という人の事をほめるためにこういったのでしょう。)

道長の子の顕信の場合は、まだ親がこれからさかんになろうとする時にお坊さんになったのですから、これこそ本当に大変な決心だったでしょう。

この話は後でまたくわしくしますが、とにかくそれはだいぶ前から予定していたものらしいのです。

ある時兄弟たちと一緒に比叡山に上った時、顕信だけがちっともお念仏をしないで寝てしまったので、みなが |

談山神社より多武峯

|

「どうしておつとめをしないのか」とききますと、

「どうせ今に一度にまとめてするつもりだ。」と答えたのです。

その時は気にもとめなかったけれども、後になってこうなってみると、この時にはもうこうしようと考えていたのだなと、みな思い出話をしたそうです。

そんなに考えていた人ですが、しかしいつもはちっともくよくよしているわけではなく、そんな事をしようとは思いもよらなかったそうです。

どちらかというと、人よりも明かるくて快活な人でした。

ところで、この高光といい顕信といい、どうして位がよくなるのも考えずに、家を出てお坊さんになってしまったのでしょう。

これは世継のおじいさんは何もいいませんでしたが、この事もまた深い意味があるのです。

これまでの話でもわかるように、昨日まで大臣でも今日はもう流されてしまうというような不安な世の中です。

高光や顕信がそうなるとは限りませんが、そうならないとも言い切れない時代だったのです。

こういう事をもっと深く考えてみますと、もうこの藤原氏を含めた貴族の社会全体が、進歩したり発展したりするような気持も力もなくなってしまい、せまい京都の宮中で、自分たちだけの争いをしているだけだったので、この社会やこの時代に、若い人たちが希望をなくしてしまうのもあたりまえです。

そういう気分はこの二人だけでなく、誰もが持っていたのです。

その上、前にも出て来た浄土教(じょうどきょう)という仏教の教えが、次第に普通の貴族の中にも広まってきて、この世をすてて仏教の教えに従った方がいい、という考え方は貴族たちの心を強くとらえたのです。 |

百鬼夜行絵巻より

|

この考え方が今度は、しだいに貴族の社会を弱々しいものにしてしまったのだ、ともいえます。

あの道長でさえ、法成寺(ほうじょうじ)という大きなお寺を立てたのです。

さて、この人たちのお父さんの師輔(もろすけ)といいますと、この人が百鬼夜行(ひゃっきやこう)という、いろいろなお化けが行列を作って歩くのにあった話が有名です。

いつの事だがよくわかりませんが、夜もたいそうふけて、宮中から出て大宮通りをずっと来ると二条通りとの辻の辺で、急に「車を止めろ、止めろ。」と供に命令したので、供の者もどうしたのかおかしいなと思いながら、車を止めて牛を車からはずして、かじを下しました。

他の者も、どうなさったのか、とそばによりますと、師輔はすだれをたれて、笏(しゃく、公卿が正式の装をつげる時、持つもの)をもって、きちんとうつ伏して、何か恐れ入っているようなようすです。

そして「車の梶棒は地面につけろ。みな車の左右に並べ。先払いの声をつづけろ。みな近くよれ。」

といいながら、陀羅尼(だらに)というおまじないの言葉を口の中でとなえています。

そこで牛を車の後の方に隠してしまいました。それから一時間ぐらい経ってから、

「すだれを上げて、もうよかろう、牛をつけて出発だ。」といったのですが、他の人には何だかちっともわかりませんでした。

後になって、実はお化けの行列にあったのだ、とそっと話したのですが、こういうめずらしい話というものは、だまっていても自然とうわさになるものです。

お化けといえばこんな話心あります。藤原元方という人の孫が皇太子になるはずだった頃のこと、村上天皇の時、庚申(こうしん)といって一晩中寢ないでお話をする日になったので、元方や師輔などみな宮中に来ておりました。

そこでみんなが双六(すごろく)を始めました。ちょうど師輔の番で

「一つ私がさいをふりましょう」といいながら、ちょっとふざけて

「これからお生れになる皇子が男なら、ここで六の目が二度でてこい。」といいました。

これはちょうど師輔の娘安子が冷泉天皇をお腹の中に持っていた時だったので、つまり元方の孫の競争相手ができるわけだったのです。

さて、師輔がさいをふってみますと、何とその言葉通り、まさかと思った六の目が二つでてしまいました。

そこにいた人たちは、みな目を見合せて驚いてしまい、師輔をいろいろほめたりもし、また師輔もこれはいいと思っておりましたが、おもしろくないのは元方です。

顔色も変わって青くなってしまいました。

後になってお化けになって出た元方が、

「あの晩は胸にクギを打ちこまれたような気がした」といったそうです。

どうやらこの師輔という人は、こういう話からしても、人並みすぐれた運のいい人たったようです。

自分がこうしたいと思った通りになって行きました。ただその師輔にもさぞ残念だったろうと思う事があります。

それはまだ若い時、

「朱雀門(宮中の正門)に向き合って、東西の大宮通りに足をふんばって、宮城を抱きかかえた夢を見た。」

といったところ、ちょうどそこに小生意気な女官が一人いて、

「それではずいぶん股(また)がお痛かったでしょう。」

などと変な事をいったものですから、せっかくのいい夢もすこし狂ってしまって、子孫は栄えたけれども、自分は摂政関白もできず、また子孫の中でも伊周(これちか)のように流されてしまうものもできたのも、この夢についての女官の言い方が悪かったからだろうというのです。

それはどんなにいい夢でも、悪い解釈(説明のしかた)をすれば、間違ってしまうものだ、という言い伝えが、昔からあったのです。

ここでおじいさんはしかつめらしく、

「ぼんやりして不注意な人の前では夢の話などするような人はいませんね。」と念を押しました。

このようにこの時代は夢で占いをする事がはやったのです。 世の中が不安でどうなるかわからないような時は、夢のようなものでも頼りにしなければならないのでした。

この師輔(もろすけ)が、身分はずっと低い紀貫之(きのつらゆき)という人の家へ出かけた話があります。

これはこの貫之が和歌の名人だったからです。これはある年の正月一日師輔が着物につける魚袋(ぎょたい)というものが破けたので、父の忠平に、それをつくろう間、宮中に行くのに遅刻すると申しましたので、忠平がそれならと、自分のもっていたのを師輔にやりました。

そこでそのお礼に歌を作って差し上げようとしたのですが、自分でもできなかったわけではないが、それはやはり専門の人にやらせた方がいいというので、貫之のところへ行って頼んだのです。その歌が、 |

平安宮大極殿跡

|

吹く風に 氷とけたる 池の上を 千代まで松の 影にかくれむ

(春になって瞹い風が吹き氷もとけた池の上には、千年もの間、松が影を落すように、父の忠平が子の師輔を長く守ることでしょう。) |

というのですが、よくできたので貫之は自分の歌集に入れました。

この頃の歌人は、こういうふうに他人、特にえらい人のために、代って歌を作ってやるというような事をしました。

これは奈良時代からの古いしきたりでもあるのですが、やはりこうしないと、歌人などはみな位か低かったので生活が苦しくなり、そこで頼りにする人が大切だったからです。

そういう歌では、やはり本当の感動が表現できるかどうかは、ちょっとわかりませんね。

さて、おじいさんはこういいます。

「とにかく、それまでに、こんなにすばらしくお栄えになった大臣は、おいでにならなかったといえるぐらいじゃが、この師輔(もろすけ)さまも、御孫の冷泉(れいぜい)天皇さまのことだけは、どうも困った残念なことじゃったな。」

この冷泉天皇という天皇は、少々気が違っていたのだそうです。そこで例の若い侍が、

「それだから、何かというとこの冷泉天皇さまの事が、話になるのですね。」

と口を入れます。おじいさんも、

「そうしゃよ。何といってもな、この天皇さまがお生れになったからこそ、長い間藤原氏の方たちが、今もこうやってお盛んなのじゃよ。

道長さまも

『もしこの天皇がお生れにならなかったら、今ごろは我々もやっとのことであの諸太夫(たいふ、五位か六位ぐらいで、えらい貴族の家に使われる者)ぐらいで、その主人が出かける時、行列のお供でもしなくてはならなかったぞ』

とおっしゃった事があって、そうしたらな、これを聞かれた源俊賢(としかた)さまが道長さまに向かって

『こんなえらそうなかっこうをした諸太夫がお供について来たら、さぞや見っともないことになりましょうな』

といわれたので、大笑いになったというな。

こんなくらいじゃから、宮中でも下々でも、この冷泉(れいぜい)天皇さまの時のやり方が、お手本になってしまっておるのじゃが、まあ藤原氏の方々にすれば、まことにもっともな話じゃ。」

これは、後にもあるように、冷泉天皇は少し気が変で、そのため政治のことはほとんど何もできず、政治は藤原氏まかせにしていたのです。

そして藤原氏が盛んになったというわけです。 |

魚袋

|

「何しろの、もののけ(化物=ばけもの)が出て、それがまた大変強いものじゃったで、みな心配申し上げておったのじゃ。

大嘗会(だいじょうえ、天皇が位についた時、その年とれたお米を神さまにお供えするお祭)の時には、大そう立派なご様子でお出になられたものじゃ。

それは、もうその時なくなられておいでた師輔さまが、天皇さまを後ろからおだき申し上げて、乗物の中におつきになっていたのがはっきり見えた、とみな申したことがあったのじゃ。

まあ師輔さまは、生きていらっしゃるころから、もう普通の人とは違っておいでだからのう。

まして、なくなられてからは、そういうふうに天皇さまのお守りになっておつきになったのじゃろう。」

「ははあ、そんなものですかな。

それでしたら、冷泉天皇さまについていたという元方さまなどのお化けとかいうものからもお守りにはならなかったのでしょうかね。」

「うむ。そういうことはこれは前の世からきまっておったのじゃろうな。

まあそんな方じゃったが、しかしこの天皇さまは、ご自分ではなかなかきちんとしておいでた方でな、

おやりになれば立派に政治をお取りになったじゃろうに、まあそんなご病気があったで全く残念なことじゃったよ。」

こういって、おじいさんは師輔一家のことについての話を終りました。

10 理想の人 top

次が師輔(もろすけ)の長男だった伊尹(これまさ)という人です。

この人は歌がうまく、「一条摂政御集」(いちじょうせっしょうぎょしゅう)という歌の本を作りました。

この中でこの人はわざと位の低い役人になって、いろいろな歌を作っているのが、おもしろいこととされています。

大臣になってたった三年でなくなりました。

こんなに若死したのは、お父さんの師輔が死ぬ時にいった教えを守らなかったからだといいます。

しかし、この場合はどうしても守るわけにはいかなかったのです。

というのは師輔はお葬式を簡単にせよ、といっておいたのですが、それではあんまりだというので、普通のていどにやったわけたのです。

これはもっともな話ですね。

ただ顔かたちも立派で、学問もあったという点では、普通以上だったといわれているだけに、かえって命も短かかったのだともいわれています。

この人の和歌の話を一つしましょう。

藤原氏の氏神さまである春日(かすが)神社へのお使いになって行った時、その帰り道で、京都にいるある女の人のところへ送った歌があります。 |

春日神社

|

くればとく 行きて語らむ あふ事は とをちの里の 住みにくかりしも

(京へ帰って来たら、早くあなたのところへ行って、大和国十市(とおち)というところにとまった時、あなたとあう事は遠くて出来なくて大そうつまらなかった事をあなたにお話しましょう。) |

この歌をもらった女の人はさっそく返事の歌を書きました。

あふことは とをちの里に ほどへしも よし野の山と 思ふなりけむ

(そのような事をいわれますが、あう事は遠くてできないその十市というところに、ずいぶん長いことおとまりだったのは、十市の近くに吉野山があるからいうわけではありませんが、これがよいと思われたからではありませんか。) |

これは相手の歌の言葉をうまく使って、相手のいう事をうまくやりかえしていますが、こういうのが、贈答歌(ぞうとうか)のやり方だったのです。

さてこの伊尹(これまさ)は円融(えんゆう)天皇のおじさんで、その頃皇太子だった花山(かざん)天皇のおじいさんになるわけです。

ですから何一つとして思うようにならない事はありません。

特にはでな事が大好きで、ある時宴会をしようとした時、それほど目立たない裏の方の板や壁がちょっと黒くなっていたら、すぐ、その時代たいそう高いものであった檀紙(だんし)という紙を、ずうっと全部はってしまったのですが、これはかえって白くきれいだったそうです。

この屋敷が後に世尊寺(せそんじ)というお寺になり、この子孫の一条家の氏寺になっています。

世継のおじいさんが行ってみたら、まだその紙がはってあったので五十年の前の話だのにと、たいそう感心したそうです。

この人の姫君は大勢いましたが二番目の懐子(かいし)という人は冷泉天皇の女御で、花山天皇のお母さんです。

この花山天皇のお姉さんに尊子(そんし)という人がおりますが、この人は円融天皇の女御になってすぐ宮城が火事になりましたので、この人のことをみな火宮(ひのみや)といいました。

源為憲(ためのり)という人が作った有名な「三宝絵」(さんぽうえ、仏さま、仏の教え、お坊さんの三つを三つの宝といい、これについてかいた画のこと)という本は、この人にさし上げたものです。

男の子では、兄弟で少将になったので兄を前少将、弟を後少将といわれた人がいます。

二人ともとても姿のきれいな立派な人だったのですが、お父さんの伊尹(これまさ)が死んでから三年目、ちょうど天然痘が流行して、同じ日の朝、兄が、そしてその晩に弟の方が、あっという間になくなってしまいました。

一日の中に二人も子供をなくしてしまったお母さんの気持はどんなだったでしょう。

特に弟の後少将は義孝(よしたか)といって、顔かたちも人並み以上で、その上、たいそう仏さまの教えを深く信じていたのです。

病気が重くなって、とうていだめだと思った時、お母さんにいうには、

「私か死んでも、普通のようにすぐお葬式にしないでください。

まだもう少しお経を読まなければなりませんから、もう一度かならずこの世へ生き帰ってまいりますから。」

といって、方便品(ほうべんぼん)というお経をよんでなくなりました。

この死ぬ時の言葉を、お母さんが忘れてしまったのではないのですが、もう悲しくてばんやりとしていたものですから、きっとはたの人が勝手にしたのでしょうか、枕の方角をかえるとか何とか、いろいろ普通のお葬式のしたくをしてしまったものですから、とうとう生きかえる事ができなかったのだそうです。

その後、お母さんの夢にこの義孝(よしたか)少将がでて来て、

しかばかり 契(ちぎ)りしものを 渡り川 かへる程には 忘るべしやぱ

(あんなに固く約束しておいたのに、あの地獄へ行く途中にある三途(さんず)の川から帰って来るまでの、ほんの少しの時間に、もうお忘れになってしまうとは、全く情ないことです。) |

と歌をよんだそうです。

夢といえばこの後しばらくしてから、賀縁(がえん)というお坊さんがやはりこの兄弟の夢を見ました。

ところがその夢の中で、兄さんの方はたいそう悲しそうに見えたのに、この弟の義孝(よしたか)少将は大変愉快そうなのです。

そこでこのお坊さんが義孝の方に向かって

「どうしてそんなに愉快そうなご様子なのですか。

お母さんは、お兄さんよりあなたの事を恋しがっていらっしゃるようですよ」

と申しますと、どうもよくわからないような様子で、

時雨(しぐれ)とは はちすの花子 散りまがふ 何ふるさとに 袖ぬらすらむ

(私はこうして死んで極楽(ごくらく)に来ましたが、ここで時雨(しぐれ)というのはハスの花がふって来る事をいうのです。

そんなに幸福なのに、何でそちらでは時雨のつゆにぬれたように涙を袖でぬらすほど悲しんでおいでなのでしょう。) |

などと歌をよんだそうです。

また後で、小野宮(おののみや)藤原実資(さねすけ)の夢の中でも、きれいに咲いたサクラの花の下にいたので、この実資も義孝が生きていたころ友だちだった人ですから、どうしてそんなところにいるのか。

いまどこにいるのかと不思議に思って聞いてみますと、

むかしはほうらいぎゆうりのつぎにちぎり いまははごくらくかいちゆうのかぜにあそぶ

昔契二蓬莱宮裏月一 今遊二極楽界中風一

(昔はあなたと宮中で月を見たりしながら楽しくおつきあいしましたが、今では極楽に生まれてこの風に吹かれながら楽しく暮らしております。) |

と漢詩で答えました。

こういう事がら見ても、きっとこの人は死んで極楽に生まれたのでしょう。

何しろ信心深い人でしたから、夢にでてこなくても、きっと極楽に行けたろうとは、だれでも考えていた事です。

たとえばこの人は普通の若い人たちのように、宮中でも女官ともあまりつきあいませんでした。

ある晩どうした事か、ちょっと女官のへやに寄ったので、珍しい事だと思ってみなで話したあと、夜ふけになったので帰って行ったので、女官たちもどこへ行くのか興味があったので、そっと人に命じて後をつけさせました。

すると法華経(ほけきょう)というお経の文句を口の中でいいながら、やがてあの世尊寺につき、東の方の縁がわに咲いていた紅梅の下に立って、

「滅罪生善(めつざいしょうぜん)往生極楽(おうじょうごくらく)」

(よい事をしてこの世の罪をなくして極楽へ往生する)

という言葉をとなえて、西の方に向かって何度も拝みました。

後をつけた人が帰って来てその様子を話しましたので、女官たちもみな感心してしまいました。

世継のおじいさんもその頃世尊寺の近くにいたので、義孝の声など聞いて眼がさめ、外に出て見たら、かすんだ空の月の下、白と紫の着物をきたきれいな姿の義孝の顔が白く見え、全くすばらしい様子だったといいます。

またお公卿さんたちが、外へ散歩などする時にも、みなそれぞれはでな見事な服装で行くのですが、この人だけはいつも人よりおくれて行き、しかも白や薄紫のたいそう地味なようすで後からついて行ったのが、みんなよりかえって結構なようすだったといいます。

いつも、お経の文句をとなえ、紫檀(したん)という木で作った珠数(じゅず、百八個の玉に糸を通したもの。仏さまを信ずる時もつ)に水晶で飾りのついたものを、袖にかくして持っていたのです。

第一ほとんど一生の間精進(しょうじん、仏さまの教えにしたがって一生懸命に信心すること)したというのもめずらしい事でした。

世継のおじいさんは、もうこの上ない人のようにほめていますが、それはこの義孝という人が特にえらかったという事ではなく、仏さまの教えをよく守って、死んでからも極楽へ行けたという事について、ほめたたえているのです。

それは逆にいうとこの時代がいい世の中でなく、みんな極楽へ行きたいと思っていたので、この義孝のように、きっと行ったのに違いないような人が、すばらしく見えてくるのです。

だからこの人の事をよく話してありますが、それはこの時代の人たちの理想であったのでしょう。

それと一緒に、この時代の人たちの理想の姿は、たいそう美しい顔かたちを持つことでもあったことも、逆にわかると思います。

この義孝の子供に、やぱり有名な書道の名人であった行成(ゆきなり)という人がいます。

前に出た佐理(すけまさ)という人とよく一緒にしていわれています。

この行成という人ぱめずらしい事にはまだ地方官で身分が低く、宮中に入れないような地位から、一ぺんに蔵人頭(くろうどのとう)という、宮中のお役人の一番上の位になってしまいました。

この時、その前の蔵人頭は源俊賢(としかた)という人でしたが、この人がいよいよお公卿さんの方に出世しましたので

「あとはだれにしたらよかろう」と一条天皇からきかれたので、俊賢は

「行成がいいでしょう」というものですから、天皇は

「あんな身分の低いものでいいのか」と驚きました。

しかし俊賢は「いや行成はなかなかたいしたものです。

身分が低いからといって遠慮なさる事はありません。

彼は何でもやれる事と思います。こんな人物がわがらぬようでは、よい政治をしたとは申せません。

天皇陛下がこういう者のよしあしをはっきりおさせになれば、下の者も皆まねをいたすことでしょう。

今度行成をさせないと残念な事になるでしょう。」

とほめたものですから、もっともなことではありますが、それで蔵人頭になれたのです。

ところがこんな身分の低い人が急に出世するとは誰も思わず、中には今度こそ自分がなれると思っていた人もありまして、今夜あたりなれるなと思いながら、宮中へ行く途中、この行成にあいました。 |

和漢朗詠集(行成筆)

|

そこで行成が「蔵人頭になったので宮中にまいります。」

とあいさつしたので、この人はあっといったまま動く事もせずつったっていたといいます。

全く意外だったのでしょう。

しかしこの行成が急に出世したのは、やはり当時の宮中の貴族たちの中では、いい事だとばかりいわれなかったようです。

何しろその頃の貴族だちというのは、せまい宮中で官位の取り合いをやっていたのですから。

それにこういう事は、行成のおじいさんである伊尹(これまさ)の時に、やはりあって、一条家の人たちがたたられているのです。

これはその頃有名な話ですが、この伊尹と同じころに朝成(あさなり)という人があって、家柄は伊尹ほどではなかったが、なかなか学問もできた評判のよい人でしたから、もう蔵人頭になれる順番でした。

しかし何といっても伊尹の方が家柄も上でしたので、そこで朝成は伊尹のところへ行って

「あなたは頭にならなくても誰も何とも申しませんし、後になってから思う通りにおできになると思います。

私は今度なれませんと、人からもバカにされます。

一つ今度はゆずっていただけませんか。」と頼みました。

そこで伊尹も「私もそう思いますから、そういうふうにいたしましょう。」と約束したので、朝成も大変喜んでいました。

所がどうした事か、一言のことわり心なく伊尹は蔵人頭になってしまいましたので、朝成もだまされたと大変くやしがってそれから仲が悪くなりました。

ある時伊尹の家来たちと朝成がちょっとしたことで争いました。

それを聞いて伊尹が

「いくら恨みがあるからといって、何かというと人にあたる。朝成とは失礼なやつだ。」

と怒っていると聞いて、恨みはあっても位は下ですから、朝成は弁解をしに伊尹の屋敷にやって来ました。

ところがこれはこの時代の習わしで身分の低いものが高いものの家へ行った時、案内されないうちは上がってはいけない事になっていました。

ちょうど夏のまっ盛り、暑くてたまらないころのことで、中庭の門のところで案内してくれるまで待っていましたが、そこへ西日がさし込んで来て、気分も悪くなって来ましたが、まだ案内してくれません。

朝成は

「これは始めから自分のことを暑さであぶり殺そうとするつもりなのだな。

何だってこんなところへあいさつになど来たのだろう。」

と思うと、かんかんになってしまいました。

夜になりましたので、そうしているわけにもいかず、笏(しゃく)を握って出かけようとしますと、あまり握りしめていたせいか、パチンと大きな音がして笏が折れてしまいました。

全くくやしかったのてしょう。それから家へ帰って、

「この伊尹の一家の人にはずっとたたりをしてやるぞ。

男の子だろうと女の子だろうと、不幸にしてやろう。

この家の人に同情するような者がいたら、そいつにもたたってやるぞ。」

といって、なくなりました。こうして代々お化けになるようになったという話です。

ところで、行成はこの伊尹の孫ですから、おそろしいのもあたりまえでしょう。

ある時、道長の夢に、宮中の必ず人の通るところにだれか立っています。

よく見ると顔はかくしているので、

「だれだ、だれだ。」と何度も聞くと、

「私は朝成です。」と答えたので、夢の中でも大変こわかったが我慢して

「何のためにこんな処に立っておいでなのか。」とききますと、

「行成どのが来られるのを待っております。」といったのを聞いて、はっと目が覚めたのです。

考えてみると、その日は宮中に用事があって早く来る事になっているので、お化けにあったら気の毒だというので、大急ぎで手紙を書いて、

「夢で見た事だが、今日は一つ病気とかいって、家にいた方がいいようです。

宮中に来るには及ばぬでしょう。いずれくわしくはお会いしてから」

といってやりましたが、行き違いになったと見えて早くやって来てしまいました。

しかし運が好かったのか、いつもと違う道を通ってやって来ましたので、道長が

「これはどうしたのですか。

お手紙をさしあげたのに見なかったのですか。実はこういう夢を見たから、早く家へお帰りなさい。」

といったところ、行成は手を打って、あとは一言もいわず、またそれ以上何も聞かずに、さっさと家へ帰ってしまいそのまましばらく宮中にも参りませんでした。

このためこの朝成という人の家は三条の北の方にありますが、その辺りへはこの伊尹の子孫や家の人たちはめったに行きません。

この行成という人は何事にも秀れていたのですが、和歌の方面はちょっと人並みではありませんでした。

宮中でみんなが歌について議論をしている時、この人はだまったままです。

だれかが

「難波津(なにわつ)に咲くやこの花冬ごもり(これは「古今和歌集」という本にある有名な歌で習字のお手本に使う歌です。)の下の方はどうです?」

と問を出したところ、行成はしばらくだまって、考え込んでいるようすでしたが、ようやく

「存じません。」と答えたので、みなどっと笑いました。

何しろ書の名人が、お手本の文句を忘れてしまったのですからね。

しかしこの人は細かい事にも、なかなか気のつく人でした。

ちょうど後一条天皇がまだ小さくておもちゃをほしがっておられた頃、みないろいろきれいなものを上げたのですが、この行成は独楽(こま)にきれいな飾をつけて上げました。

天皇が「おや、おもしろそうなものだ。何にするのか」と聞かれたので「まわしてごらんください。おもしろうございますよ。」というので、宮中のお庭でやってみると、庭中まわり歩くので、天皇はたいそう喜ばれ、ほかの人のもって来たおもちゃは全部しまって、これだけおもしろがっておられたといいます。

また後になって、天皇がみんなに扇を持って来るようにとおっしゃったので、みなお金をかけた金や銀や沈(ちん、いい匂いのする木)で骨を作り、すばらしい紙を使い、めずらしい歌や詩を書いて差し上げたのですが、行成だけは骨はうるしぬりで、黄色い紙を使い、ひだ表は白楽天の古い詩を楷書で書き、裏にはくずし書きにしたのを自分で書いて差し上げました。

天皇は何度も何度も見て、それを自分の箱にしまってしまいました。よほど感心されたものと見えます。

またこの人は気のきいた言葉をよくいいました。道長の子の頼通のやしきで競馬をやった時、太鼓は名人といわれた藤原明理(あきまさ)という人が打ちました。

所が勝つと思われていた方が、この明理の太鼓の打ち方が悪くて負けてしまいました。

そこで負けた馬に乗っていた人が |

かわほりおうぎ

|

「何という事か。こんな事でしそこなうなんて、こんな事だから、昔は明理行成と並べていわれたものだが、今では行成さまは大納言としておえらくなっておいでになるのに、片方はくさったような田舎役人の古物で、鼓(つづみ)をうちそこなって立ってるなんて」

と、大いに悪口をいっているのを、行成が聞いて、

「明理(あきまさ)のやりそこないに、行成のへんな名前を引き合いに出すこともないじゃないか。

ひどい目にあうものだ。」

と笑ったので、みなもうまく並べていったものだと感心して、人々の評判になったといいます。

11 花山(かざん)天皇のものがたり top

伊尹(これまさ)の子供に、もう一人有名な人があります。

それは、花山天皇のおじさんとして、天皇が位についていた時大きな勢力があった、義懐(よしちか)という人です。

天皇が、前にもあったように出家してしまうと、自分も花山寺へ行き、一日おくれてこの人も出家してしまいました。

この人は学問はなかったのですが、政治家としてはなかなかやった人で、花山天皇時代の政治は、大体この人と藤原惟成(これしげ)という人と二人でやったのだ、といいます。

何しろこの花山天皇という方は、

「内をとりの外めでた(何にもできないのに外でほめられること)」といわれたように、宮中では評判のよくない方でした。

賀茂神社の冬のお祭の時、

「お祭が夜になるのはよくないから朝早くから始めよう。みな午前八時に集まれ。」

と命じられました。ところがみんな、

「ああはいわれてもどうせ始まるのは十時かお昼ごろだろう」と思っていました。

その日お祭の踊りの番にあたっていた人たちが少し早く来てみると、もう天皇はしたくをして出ていかれたそうです。

せっかくああいったのですから、明かるいうちに賀茂へ行ったらよさそうなものを、ちょうど踊りの番の人たちの乗る馬が宮中へ入って来たのを見て、この天皇はおもしろがって、馬を走らせたり、とうとう最後には自分でも乗りたいと言いだしました。

そこへこの義懐(よしちか)が顔を出しましたので、さすがに天皇も顔を赤くしました。

義懐もあきれた事だと思ったのですが、人が見ている所で、「おやめなさいませ。」というのも気の毒なので自分もおもしろがっているような顔をして、一緒に馬にのって、せまい宮中の中庭を一周したら、まあ天皇のご機嫌もなおりましたので、大変喜んでいましたが、それを見ながら義懐が、情なさそうな顔をしているのを見ますと、一緒になって馬にのって遊んでいた人とは思えません。

みんなも、どんなつらい気持だったろうと思ったので、話として伝えたのでしょう。

この話だけでなく、花山天皇という人は、表面はとにかく、精神が普通の人と違っているようすでしたから、みな困ったのです。

源俊賢(としかた)が

「どうも冷泉天皇の気違いよりも、花山天皇の気違いの方が、しまつが悪い。」

といったものですから、道長が

「かわいそうな事をいったものだなあ。」と答えながら、大笑いしたそうです。

さてこの花山天皇は、元々出家したいという気持があったので、その願いがかなったので、一生懸命に仏さまの教えを勉強しました。

あちこちへ出かけて苦しい修行をしたのです。

最後には大そう立派な坊さんとなり、そのお祈りもききめがあるようになりました。

比叡山に上った時、そこの坊さんたちが、お祈りの競争をやっていたので、そっと陰で自分もお祈りをしたところ、護法童子(ごほうどうじ)といって「もののけ(悪魔)」を退治する力を持った仏教の神さまがのりうつっている人が、天皇のお祈りの力で、天皇のいる方の屏風(びょうぶ)に吸いつけられてしまいました。

もうよかろう、とお祈りをやめると、その人はとたんに飛び上がって、坊さんたちのいる方へ飛んで行きました。 |

護法童子(信貴山縁起絵巻)

|

たいした力だとみなびっくりしたそうです。

この花山天皇はそのくらいの方なのですから、気が違ったといっても、それはやはりたたりのせいなのだろう、とおじいさんはいっています。お父さんの冷泉(れいぜい)天皇も少し変だったのは、元方という人の“もののけ”が代々たたっているのだ、といいます。

しかしこの花山天皇が気が違ったというのも、あの位をゆずらなければならなくなった話でもわかるように、そういうひどい運命がそうさせたのではないとはいえないと思います。

誰にもいえないくやしさ、怒り、そういうものが心の中にたまって、そんな形ででてきたのではないでしょうか。

賀茂神社の祭のあった日に公任(きんとう)とか斉信(ただのぶ)とかいう勢いのあった人と大喧嘩をしながら、そのあくる日、今度は高い帽子をかぶっているので有名な頼勢(らいせい)という力自慢の坊さんを始め、大勢の坊さんをお供にして、いざとなったらまたやるつもりだったのか、わざと行列を作って出て歩きました。

ご自分も、みかんで作った大きな珠数(じゅず)を長くぶらさげて、車の外に見せびらかして歩きました。

全く見ものでした。

紫野(むらさきの)まで来て、みんな見ていますと京都の警察の方で、昨日の喧嘩の犯人を捕まえるという事になったというので、花山天皇のいとこになるあの行成がこの事を知らせてやったので、お供の連中もみな逃げ出してしまい、後は花山天皇の車だけ、外の車のうしろでこそこそしていたので気の毒だと思ったそうです。

この後、京の警察の下役人にまでひどくやっつけられるなど、太上(だじょう)天皇(天皇が位をゆずるとなる位)というえらい名前も、格が落ちたといわれたものです。

結局こんなふうになってしまいましたが、しかし時代のなり行きに負けていなかった天皇の気持がわかるような話です。

また和歌もじょうずで、これは評判になりました。

こころみに ほかの月をも 見てしがな 我が宿からの あはれなるかと

(一度は他の人の家へ行って、そこの月も私の家でみるこの月のようにさびしいものかどうか知りたいものだ。

そうすれば私が悲しい生活をしなければならないので、この月がこうさびしく見えるのかどうかはっきりするだろう。) |

という歌などは、どうしたって気違いの作った歌どころではありません。

あの悲しい運命を、月のあわれさにたとえて、だれでもそう感ずるのだろうかといったあたりは、こうした不幸わせな気持がよく出ているいい歌です。

お父さんの冷泉天皇に、たけの子をさし上げた時、それにつけて、

世の中に ふるかひもなき 竹の子は 我が経(へ)む年を 奉(たてまつ)るなり

(この世に生きていても何も孝行のできない子供である私は、ただ竹の子でもさし上げて、せめてこの竹のように幾代も幾代もお命の長くあってほしいとお祈りするだけです。――自分を竹の子にたとえている。) |

というような、親思いの気持のあふれた歌を送りました。

お父さんのお屋敷が火事だった時、ご自分は馬で、笠をあみだにかぶって出かけていき、自分でお父さんの事を探して歩きました。

ようやく探し出した時、馬のむちをかくして袖を合わせてひざをついた、ということです。

みなふしぎがったのですが、これも花山天皇という人が、親思いであった証拠でしょう。

お父さんが無事であったので、ほっとしてこんな事をしたのでしょうが、その頃の人は、この親子の様子を気狂いだといって笑ったものです。

本当に人間らしい気持というものは、この時代の貴族には感じられなかったのでしょう。

だからこの時代の人たちは、花山天皇のした事が、はでに目に立ったので、気違いにしてしまったのではないでしょうか。

その頃の人は、花山天皇がいろいろとくふうをこらしたものにみんなびっくりしたのです。

たとえば、家などでも、車庫の中の床にはった板を奥は高く、口の方は低くして、大きな戸をつけました。

これは急用の時など、戸をあければ、すぐ車ががらがらと出て来るようにしたのです。

また庭に木を植える時でも、サクラの花はきれいだが、枝や幹や根がごつごつしていて見たくもない、というので中庭の門のかげに植えさせました。

なるほどこれなら梢(こずえ)しか見えませんので、みんな感心しました。

また築地(ついじ)という、土を盛った塀の上になでしこの種をまきましたら、全く四方がきれいな着物でも広げたようにきれいに咲いたので、すばらしい景色になりました。

身の廻りの道具でも、つまらない硯(すずり)箱などにまで、金を使ったりしましたし、また車の飾などはもちろん、はいているくつまで、人の見た事のないような新しいものを使ったりしました。

絵もじょうずで、特に普通の人が考えもつかないような書き方をしました。

車が走っているところは、薄く墨をぬって、車輪のところはすうっと墨を流したようにしました。

なるほど走っている車は黒くというより、そういうふうに見えるでしょう。

また、たけの子の皮をおとなが指にはめて、赤んべえをして、子供をおどかしているところを書いたり、金持の家のことだけでなく、貧乏な人の家の様子など、めずらしいものばかりで、しかもそれが全く本物のように画いたので、みんなあきれたくらいでした。 |

築地図(春日権現験記)

|

この時代の絵は普通、唐絵(からえ)と大和絵(やまとえ)とあり、また墨絵(すみえ)とぬり絵(色彩画)などにわかれていましたが、大体どれも人まねで、山や家などを画いてもどこの山もどの家もみな同じようなものばかりでしたから、この花山天皇の絵はみんなをびっくりさせたのです。

こういうような絵をあて絵といっています。 |

源氏物語絵巻より

|

12 藤原氏の兄弟げんか top

次が師輔(もろすけ)の二男で、太政大臣関白になった兼通(かねみち)という人です。

村上天皇の皇后安子(兼通の妹)に、関白は兄弟の順にするように、と書かせてとっておきました。

村上天皇のあと円融天皇が位につくと、この人はあまり天皇と親しくつきあわず、かえって弟の兼家の方がどんどん位がよくなりました。

兄の伊尹(これまさ)がなくなった時に、安子の書いたもの(兼通を関白にするようにという内容)を持って天皇に見せて、ようやっと関白になった人です。

この人は、夜寝ながらお酒をのむくせがありました。

そして、その肴に、殺したばかりのキジの肉を食べるのですが、そのために殺しておくわけにはいかないので、夕方からしたくをしておくのだそうです。

ある日、高階業遠(たかしななりとう)という人がこの人の屋敷へきた時、まだ身分が低かったので、くつ箱のそばにいましたら、箱の中でコトコトと音がしました。

へんだなと思って、暗いからわかるまいと細目にあけてのぞいてみますと、キジがいるのです。

やっぱりうわさは本当だと思うと、いやになってしまい、人が寝てから、そっと箱から出して逃してやったら、飛んで行ってしまったそうです。

生きものを殺すことは、この時代の貴族は何とも思いませんでしたが、この人のやり方はちょっとあくどいようです。

世継のおじいさんも、「むげにむやくのこと(全くむだなこと)」といっています。

さて、この人はなかなか顔かたちのととのった人でしたから、その子供たちも、男の子も女の子もきれいな人でした。

上の姫君は円融天皇の女御になりました。

小さい時からあまりお父さんが世話をやかなかったのですが、利口な人だったので、自分一人でお寺まいりなどしたりしたそうです。

そのようすを見たおばあさんたちもいたということです。

男の方の一番上の人は、左大臣にまでなった顕光(あきみつ)という人です。

この人の姫君はあの小一条院のところへお嫁入りしたのですが、院になった時、道長の娘の方へ婿(むこ)になってしまったので、たいそう悲しがり、親子一緒に病気になってしまいました。

それで後になって親子一緒に道長を恨んでお化けになったといいます。

そこで悪霊の左大臣といういやなあだ名も持つようになりました。

さて、この兼通という人は死ぬ時まで、弟の兼家と仲がよくありませんでした。

それは、兼通が大病になってもう死にそうになった時、兼家がやって来る車の音がするというので、兼通も、もう死にそうだから仲直りに来たのだろう、それなら関白の位もゆずってやろう、などと思って、会うしたくをしていますと、車の音はどんどん行ってしまって、どうやら宮中へ行くらしいのです。

そこで兼通は、これは人が病気だというので、その内に自分かってな事をするに違いない、というので、もう息も苦しいのを無理して宮中へ行くしたくをさせました。

一方兼家は、兄がもう死んだと聞いて、今度は一つ自分を関白にしてもらおうと宮中へ出かけたのです。

さて宮中に入ってみますと、そこに兼通が眼をぎょろぎょろさせて立っています。

兼家はあわてて逃げ出しました。

その間に兼通は「私の最後の仕事をしにまいりました。」といって、関白にはいとこの頼忠という人をし、弟の兼家の位をぐっとさげてしまって、そして家へ帰ってすぐ死んでしまいました。

意地っ張りな人で、もう死にそうだというのに宮中へでかけるなどは、どんなにしゃくにさわったにしても他の人にはできないことです。

それに、これは相手のいなくなった藤原氏が、今度は兄弟どうして争いを始めたという事なのです。

次に師輔(もろすけ)の九男為光(ためみつ)のことについて、ふれておきましょう。

この人は法住寺(ほうじゅうじ)という大きなお寺をこしらえました。

道長などのように摂政・関白になった人なら別ですが、この人のように太政大臣で止まった人としてはめずらしい事でした。

この人の長男に誠信(きねのぶ)という人がいましたが、人をのろって狂い死してしまいました。

というのは、弟の斉信(ただのぶ)という人と一緒に参議という役についていましたが、どうも弟の方が評判がいいのです。

ちょうど中納言という役になる順番がきました。そこで誠信はわざわざ弟のところへ行って、

「今度中納言になろうと思わないでほしい。私がなろうと思っているのだから」

といったところ、斉信も

「どうして兄さんより先にいい位につこうと思いましょう。それにこうおっしやるのでしたら、そんな事は考えもしません。」

と答えましたから、それでほっとしました。

ところが道長は斉信(ただのぶ)を中納言にしようとしたのです。

斉信は、兄との約束がありましたから断ったのですが、道長は

「誠信(さねのぶ)はいけない。もしお前がならないのなら、別の人にしよう。」

といいますので

「それではしかたがありませんから、私がなりましょう。」

というわけで斉信(ただのぶ)にきまりました。

それを聞いた誠信は、自分にぱ約束しておきながら斉信がなったのは、だましたのだなと思うと、かんかんに怒ってしまい、その中納言の任命弍の朝から、手をぐっと握りしめて

「私は斉信と道長にだまされたのだ!」

とくやしかって、ご飯も食べず寝てしまい、そのまま病気になって、七日目に死んでしまいました。

その時手をあまり強く握っていたので、指が手のひらを抜き通してしまったといいます。これも兄弟喧嘩の話ですね。

続いて師輔(もろすけ)の十一番目の男の子公季(きんすえ)という人の話です。

お母さんは醍醐天皇の姫君でした。

この姫君(康子という人)が若いころ宮中におられたところへ、師輔がそっと誰にもわからないようにでかけていってお会いしました。ある雨のひどい晩、雷もなって恐ろしいので、この姫君の兄さんである村上天皇が

「みな妹の方へ行ってやってくれ。きっと一人で恐かっているだろうから」

といわれたので、みなそっちへ行ったのですが、小野宮実資(さねすけ)だけが

「私は行きません。お姫さまのところにはだれかが行っていますから」

と口の中でいっだので、天皇もはっと気がつきました。

しかし天皇は師輔をたいそう信用していましたから別に怒りもせず、その後この姫君は正式に師輔と結婚しました。

この二人はたいそう仲が好かったそうで、この公季(きんすえ)が生まれる時、康子は身体を悪くして

「もう今度は私も生きていられそうにもありません。」

と心細い事をいいますので師輔が、

「本当にそんな事がありましたら、私も一緒に死にましょう。

もし、どうしても死ねなければ、必ずお坊さんになってあなたをおとむらいしましょう。

けっしてまた結婚はしませんからご安心なさい。」

と、いいましたが、まさか坊さんになりはすまい、と思ったのでしょう。

小さいたんすの中に、烏帽子(えぼし)というかんむりと、くつとを縫って、宮中へ行く時のしたくをそっとしておいたのですが、師輔はそんな事とは知りませんでした。

やがて康子は公季(きんすえ)を生んでなくなりました。

それでこの公季という人は、誕生日がお母さんの命日というわけです。 |

唐びつ

|

後でその烏帽子とくつとを見るたびに、師輔は涙をこぼさぬ時はなかったそうで、その後だれとも結婚しませんでした。

こういうわけで公季は、姉さんの安子にかわいがられ、宮中で育てられました。

まるで皇子と同じような生活でした。

ですから公季の方も自分は皇子のようなつもりになってしまい、公季よりも年下の円融天皇などは

「公季(きんすえ)は自分のことを同じ皇子だと思っているのかしら」などと嘆いたといいます。

こういうふうな生い立ちでしたので、この公季という人は情愛の深い人でした。

孫の公成(きみなり)を特にかわいがって、いつでも同じ車にのって宮中へ行きました。

帰りの時間があう時は待ってやりました。

道長が作った法成寺というお寺へ後朱雀天皇が皇太子だった時お参りしましたが、公季も一緒の車で行き、その途中で何度も何度も

「公成(きみなり)をお願いします。」と同じ事を申しました。

あとで後朱雀天皇が「その孫思いの気持はよくわかったが、あまり何度も同じ事をいうのでおかしくなった」といわれたそうです。

13 かげろうの日記 top

|

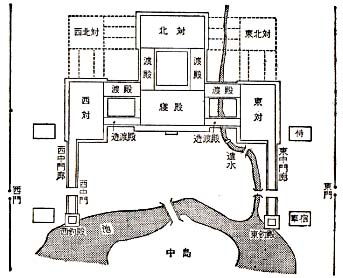

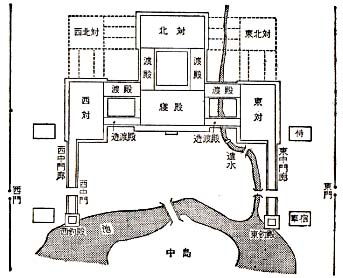

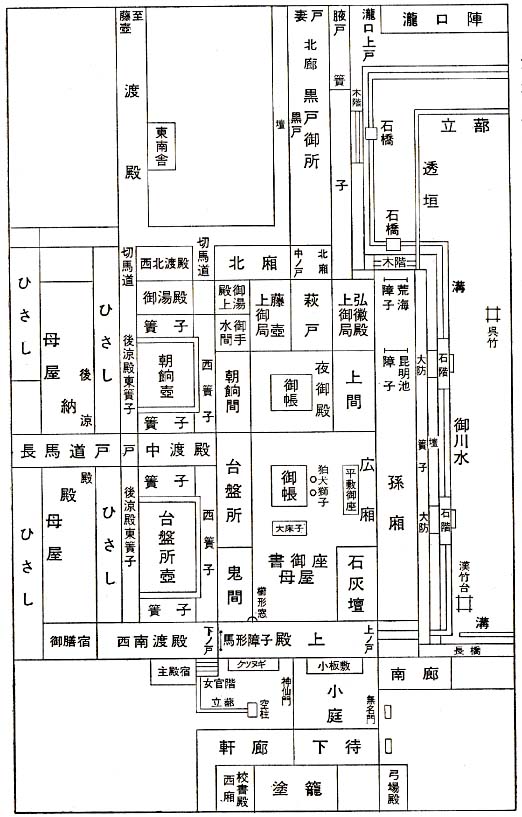

寢殿造図

その次が師輔(もろすけ)の三男兼家(かねいえ)です。 東三条というところに家があったので、東三条の大臣と呼ばれました。

一条天皇や三条天皇のおじいさんです。小さい事は気にかけず、勝手な事をしたようです。 |

東三条殿平面図

|

たとえば、宮中に行く時でも牛車で北の正門を入ると、もう自分の家にもきたようなつもりで、着物をゆるめてくつろいでしまったといいます。

まあそれはいい方で、七月の相撲を見る時、天皇や皇太子がいる前でも、暑いからというので着物をぬいで下着だけでいたといいますから、たいしたものです。

年取ってからは、奥方もなく、一人で東三条にいましたが、その作りを宮中の清涼殿(せいりょうでん)という天皇の住居と同じにして住んでいたというので、あんまりだと人もいったそうです。

たいそう盛んな勢いだったのですげれども、やはりそんなにわがままをするようでは長くあるまい、といった人もありました。

しかし運のよかった事は確かです。

前にもいったように、兄さんの兼通と大喧嘩をしまして、その頃は位も低くひどい目にあっていましたが、ある時、だれかが、兼通の屋敷からこの東三条へたくさん矢が飛んで来たという夢を見ましたので、さっそく占ってみますと、たいそうよい夢で、天下が兼通から兼家へうつるという事だと申しました。

結局その通りになったわけです。それだからというのでもないのでしょうが、この人はこういう迷信のような事でも、よく信じ、後には、うちふしの巫女(みこ)などというえらい予言をする女の占いを聞く時など、きちんと正式の着物をつけてでてきたといいます。

前の宮中の時の不作法とくらべると、この人の性格がわかるでしょう。

子供は、道隆、道兼、道長の三人の大臣をはじめ、三条天皇のお母さんである超子(ちょうし)、一条天皇のお母さんである詮子(せんし)などがありました。

また末の姫君は三条天皇のおそばに仕えた綏子(すいし)という人です。

この姫君は大変かわいらしかったので、三条天皇は皇太子のころから大そうやさしくかわいがられました。

この姫君は大変おとなしい人でした。夏のあつい日、天皇は氷のかけらを綏子にもたせて、 |

清涼殿の内部

|

「これをしばらくの間持っていらっしゃい。私のことが大切だと思うなら、私がいいというまではなしてはいけない」

と命令しまして、しばらくしてから見ますと、冷くて手の色が変わるくらいになってもまだ氷をもっています。

「そうはいったけれども、まあほんのちょっとぐらいしか我慢できまいと思っていたのだが、あんなにまで我慢しすぎられると、かえって嫌になる。」

と後でいわれたそうです。

三条天皇の弟に為尊(なりたか)親王敦道(あつみち)親王の二人がありまして、この三人の孫を兼家はたいそうかわいがりました。

地震とか雷とか、変わった事があると、まずこの三人の孫のところへやって来て、他の人を宮中へお見舞いにやるほどでした。

しかしこの弟の皇子たちは、少し皇子らしくないという評判でした。

二人ともあの和泉式部(いずみしきぶ)とつきあい、特に弟の敦道親王は同じ車に相のりをして、はでな姿を見せ、みんなをびっくりさせたりしました。

この外に兼家には、道綱という次男があります。

この人は道兼や道長よりも兄さんで、やはり大臣になりたがったのですが、大納言で止まってしまいました。

何故そうなったかといいますと、この人のお母さんは、道隆たちのお母さんとは違う人だったからでした。

この道綢のお母さんは、いなかを治める受領身分の藤原倫寧(ともやす)という人の娘でした。

このお母さんはたいそう和歌がうまかったのです。その歌を中心にして、兼家とのいろいろな生活を書いて「かげろうの日記」と名づけました。

この日記は、「源氏物語」や、「枕草子」などと一緒に、平安時代の女の人の書いた文学作品としては、すぐれたものの一つです。

それは大体少女時代ロマンチックな物語にあこがれて、自分もいまにすばらしい人と結婚して、幸福な生活を送れるだろうと思っていたことから書き出して、まだ若いがいい家柄の出である兼家から結婚を申し込まれて、思った通りになったと喜んでいるうちに、その兼家は他にも奥さんを大勢もっている事がわかりました。

(今と違ってこの時代はえらい貴族は何人奥さんを持ってもよかったのです。これを一夫多妻制といいます。

天皇には、皇后(こうごう)という一番えらい夫人がいますが、そのほかに中宮(ちゅうぐう)、女御(にょうご)、更衣(こうい)、尚侍(ないしのかみ)などといろ いろな名前でよばれる夫人がいたのです。

しかし、こういう事は、特に女の人からいわせれば、大変そんな、そして女の人を人間として扱わないひどいやり方です。

しかしそれが普通の事だと、男の人はもちろんですが、女の人も思っていたのです。

ですから兼家も何とも思わず、道綱のお母さんの外に、藤原中正(なかまさ)という人の娘で時姫という人や、その他大勢の女の人を自分の奥さんとしていたのです。 ですから道隆たち、道綱、そしてあの綏子(すいし)もみんなそれぞれお母さんが違ったのです。)

それに気がついて道綱母(普通こうよんでいます)はたいそう怒り、兼家が来ても家の戸をあけてやりませんでした。

(この時代は結婚しても、普通男の人が女の人の家へやって来るのです。 だから男の人は、かってに自分の好きな女の人の家へ行けたのです。 これに天皇などの場合は違います。 そういう女の人たちをみな宮中の別の建物のへやに割当ててあるのです。)

さて、しばらく道綱母のところへ来なかった兼家が、ある晩やって来た時、道綱母はこう歌をよみました。

冬のことでした。

嘆きつつ ひとり寢る夜の 明くる間は いかに久しき ものとかは知る

(あなたが来ないので泣きながら一人で寢ましたが、長い冬の夜の明けるまでにはいっかおいでになるかと思いながらお待ちしている時間がどのぐらい長く感じるものであるかは、あなたにはとうていおわかりにはなりますまい。) |

この歌はたいそう有名で、百人一首(鎌倉時代にてきた有名な歌人の歌ばかり百首集めた歌で今お正月にとる歌留多(かるた)はこれです。)に入っています。

さて兼家はこれに答えて、

げにやげに 冬の夜ならぬ まきの戸も おそくあくるぱ 苦しかりけり

(なるほどそなたのいうのももっともな話だが、この冬の夜ではないこの木戸もなかなかあげないのは、夜があけないのと同じようにつらいものだ。 戸をあけてくれなければ、私は冬の夜中外に立っていなければならないのだから。) |

といったといいます。

その後は時々仲が悪くなったりしましたが、そうした時の女の悲しさや苦しさが、よく書いてあるのが、この日記です。

かげろうというのは、すぐ消えてしまうもので、この時代の女の人の悲しい運命をよくあらわした言葉ですが、この日記の名前は道綱母が自分でつけたのです。

それまで、ごくあたりまえのことだと思っていた事が、女の人にとって大そう不幸なことだったのをみんなに教えた作品だといえるでしょう。

この日記の出たあとに、平安時代の女の文学者がたくさん現われるのはそのためでしょう。

またこれまでの物語が、ロマンチックだったのにこれ以後の物語は、もっと女の人たちのつらい、悲しい運命や、生き方をえがくようになりました。

「源氏物語」のようなすばらしい作品が出来るためには、このような日記が書かれて、そしてこの時代の女の人の苦しい生き方がはっきり自覚されなければならなかったのです。

そういう意味で、この日記は文学の歴史の上でも、また日本の女の人の歴史の上でも、忘れられない作品だったのです。

14 伊周(これちか)兄弟の話 top

次に兼家の長男道隆のことを述べましょう。

この人は関白になって六年目、悪い病気が大流行した長徳元年(九九五年)なくなりました。

といっても、この病気で死んだのではなく、お酒ののみすぎでした。この人はお酒に強く、また大好きでした。

賀茂の神社のお祭の行列を見に行った時、前にあった小一条済時(なりとき)や藤原朝光(あさみつ)というような人たちと一緒に、いつも使っている鳥の形をしたとっくりに酒を入れて持って行きました。

三人してのみすぎて酔ってしまい、とうとう烏帽子(えぼし)もかぶらない不作法なかっこうで、暑いものですから車のす誰もあけっぱなしでした。

家へついても、着物はめちゃめちゃ、足もふらふらで、ようやっと人の肩にすがって家の中へ入りましたが、それでもおもしろがっていました。

もっともこの人の酔いはすぐさめるのです。

またこれも賀茂神社のお祭の時ですが、大臣は神さまの前でおみきというお酒を、かわらけ(素焼の盃)に三度のむのがきまりでしたが、神主もこの道隆が酒飲みだという事を知っていましたから大きいのを持って来ました。

所が、それが三ばいでは足らず、七、八はいものんでしまい、そのおかげで次の上賀茂(かみかも)神社(賀茂神社には上と下と二つある)へ行く途中、とうとう車の中でひっくりかえって眠ってしまいました。

道長がその時そばにいたのですが、どうも車の中にすわっていないようだとふしぎに思っていました。

むこうへついて見ると道隆はなかなか出てきません。しかたがないので道長が車の中へ入って、はかまをぐっと引っぱりますと、ようやく目をさましました。

ところが道隆はちっともあわてません。

用意して来たくしなどを取り出して、身のまわりをきちんとして、ゆうゆうと出てきました。

その様子は、ちっとも乱れていないで、大そう立派でした。

普通の人でしたら、あんなに酔ったら起きられるものではありません。元々はしっかりしていた人なのです。

しかしこの酒飲みのくせは死ぬまでやみませんでした。

臨終だというので、まわりの人がお念仏をすすめますと、

「あの一緒に酒をのんだ済時(なりとき)や朝光(あさみつ)も極楽にいるかなあ。

そしたらあの世でもまた一緒にのめるなあ。」といったという話です。

顔かたちも立派な人で、死にそうになった時、自分の子の伊周(これちか)が年が若いため、自分が死んだ後の事を考えて、特別に天下執行という事をさせる役目につけようとして、その儀式をしました。

その使いの者にごほうびをやろうという時、一生懸命つらいのを我慢して、ようやっとで縁側まで出て、着物を使いにやりましたが、そのかっこうは全くあわれでした。

しかしそんなになっていながらも、この人はいかにも立派で、病気にまけてしまわなかったといいます。

|

定子と道隆(枕草子絵巻)

|

紫式部日記絵巻より

|

この人の一番上の姫君は定子(ていし)といい、一条天皇の皇后になった人です。

たいそう一条天皇から愛されましたが、お父さんも死に、お兄さんの伊周も道長に負けて京都を追放されてしまい、一条天皇の長男である敦康(あつやす)親王を生みながら皇太子にする事もできず、そのまま二十四の若さで死んでしまいました。

この定子に仕えていたのが、「枕草子」を書いた有名な清少納言です。

末の娘は、冷泉天皇の皇子敦道(あつみち)親王を婿にしましたけれども、後には別れてしまいました。

そしてお終いには一条あたりでたいそうひどい暮しをするようになったといううわさです。

確かにこの人は少し気が変だったらしく、それで親王も嫌になってしまったといいます。

たとえばお坊さんやお客さんの来ている時、急にすだれを上げて、ふところを広げて出てきてつっ立っているのです。

この頃の女の人は、めったな事では顔はもちろん、姿も他の人の前では見せるものではないのです。

だからいつもは几帳(きちょう)というカーテンの影で男の人と会うのです。それなのにこういうありさまではたまりません。

親王は顔がまっかになり、お客の方もびっくりして顔色が変わってしまいます。

もう立っていいのかどうしようもなくて顔を下に向けているだけになってしまいます。

親王も後を見たままで動くこともできず、全く夢中だった、といったそうです。

また親王が大学で勉強している人たちを集めて詩を作る会などをすると、お金を二、三十両も屏風の陰から投げ出すのです。

みんな困りましたが、うまくとりなしてそれを取りました。

また人が詩を作って発表していると、かげから大きな声で、その詩の批評をするのです。

元々この一家の人たちは漢文学をよく勉強していて、女の人でも大変漢文の学問に秀れていたのです。

たとえばこの姉妹たちのお母さんである高内侍(こうのないし)という人は、じょうずな詩を作り、ちょっと詩を作るという男のよりずっとうまいといわれました。

また定子と清少納言たちは、よく漢詩を使っていろいろ問答をしています。

しかしあまり女の人が漢文学の方にくわしいのは、この時代の習わしとしては合いませんから、そのためにみな落ちぶれてしまったのだという人もあります。

さて道隆(みちたか)の男の子たちはどうでしょう。

まず伊周(これちか)という人がいます。

この人はお母さんの違う兄さんの道頼という人をどんどん追い越して、二十一で内大臣になってしまいました。

道隆が死ぬ時に、この人は天下執行(てんかしゅぎょう)の宣旨(せんじ)というものをいただいたのですが、自分でも皆もそれで今度の関白は伊周だと思っていました。

ところが関白の位は道隆(みちたか)の弟道兼(みちかね)にうつってしまいました。

これでは自分の手にいたタ力が飛んで行ってしまったようだ、とくやしがったそうです。

さて伊周(これちか)たちが残念がっているうちに、道兼もはかなく死んでしまい、今度は関白はその弟道長(みちなが)の手に入ってしまいました。

全く損のしつづげなのです。

と思っていると、その年に弟の隆家が、花山天皇に無礼な事をしたというので、たちまち位をとられて、道真(みちざね)も高明(たかあきら)のように北九州へ流されてしまいました。

何とまあ悲しい事でしょう。これを世継のおじいさんはこういいました。

「しかしじゃな、こういう事はな、だれでも、もうこれはご自分が悪かったり失敗されたりしてお流されになるというものでもないのじゃ。

何事でも秀れた人が流されてしまうのは、どこの国でもある事じゃ。

昔は道真さまでもそうしゃった。

とにかく、あまりえらいとな、もうその学問もこの日本の国には入りきらなくなって、天から憎まれてこんな事にもなるものじゃな。」

と、半分涙声で話しました。

それから後、伊周(これちか)は、皇子が生まれたというので許されて京都へ帰り、大臣と同じ位だという事で他の人ともつきあいをするようになりました。

これは同じ藤原氏のことでもあり、また道長の勢力が、もうちょっとやそっとでは動かないくらいになったからでしょう。

しかしあまり評判はよくなく、ある時宮中へ大勢家来をつれて入って行きますと、ちょうど梅壺(うめつぼ)という中庭に、道長の家来が大勢いたのですが、それを力ずくで追い散らしてしまいました。

それを見た道長も、まさか伊周のことを叱るわけにもいかないでだまっていましたが、道長のそばにいた者が承知せず、伊周だとも知らずに今度は伊周たちを逆に追いつめてしまいました。