|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

四章 道長のものがたり

さていよいよ道長についての話です。

この人は兼家の五男で、お母さんは藤原中正という人の娘で時姫とよばれた人です。

二十三で中納言にたりましたが、この年に長女の彰子(しょうし)が生まれました。

彰子は後に一条天皇の皇后となり、後一条天皇、後朱雀天皇を生んだ人です。

長徳元年(九九五年)に大将になりました。

この夏頃から悪い病気が流行して、大勢の大臣やお公卿さんがなくなりました。

大納言朝光が三月二十八日(この頃の三月は旧暦で、今の季節になおすと春の終りです)関白道隆が四月十日、小一条済時四月二十三日、左大臣重信、中納言保光、そして関白道兼の三人は一緒に五月八日と、もうどんどん続いてなくなりました。(しかし道隆は流行病ではありません。)

このために、関白の位もこの道長にまわって来るようになったのです。

もしここに上げたような人たちが、ずっと長生きしていたら、道長の天下は来なかったでしょう。

思えば道長という人は運のいい人です。

もし伊周(これちか)がもう少し年を取って、考え方もしっかりしていたら、道隆が死んだ時、関白になっていたでしょう。

それが赤ん坊のようなものに政治はまかされない、というので道兼がなってしまいました。

これらまあ順序といえばしかたのない事です。もっとも、あんなにかんたんに道兼が死んでしまうなどという事は、これはそうある事ではありません。

この道長は大納言で三十歳でしたが、関白になって、その栄花が始まったのです。それ以来、天下はどこにも動かなかったのでした。

こうして考えてみますと、運もよかったが、一方またそうなる事も当り前だったのかもしれません。

道長には、二人の奥方がいました。一人は左大臣だった源雅信(まさのぶ)という人の娘で倫子(りんし)といいます。

この人は女の子四人、男の子二人を生みました。

一番上の女の子は一条天皇の皇后となり、後一条天皇、後朱雀(ごすざく)天皇の生みの母となった上京門院彰子(しょうし)という人です。

次女は三条天皇の皇太子時代からお嫁入りし、後中宮となりました。

三番目は後一条天皇の中宮。四に番目の娘は、後朱雀天皇が皇太子ですので、皇太子妃になりましたが、その頃は道長は出家していたので、息子の頼通(よりみち)の養子という事で仕えました。

その頼通もこの倫子の最初の男の子で、位は関白左大臣、この道長の後をついだ人です。

二十六で関白になりました。

その下は内大臣教通(のりみち)。この人が頼通のあとを継いだのです。

こういうわけですから、この人たちのお母さん倫子は、全く何も思い残す事のないように盛んなありさまでした。

元々皇族でもなんでもないのに、皇后などと肩を並べる位をもらい、年官年爵(つかさかうぶり)といって政府の役人を自分で使う事ができるだけのお金をもらい、唐車(からぐるま)という皇后や上皇の使う車にのり、あちらこちら出てあるきます。

道長も倫子をたいそう大切にしました。結婚してからおよそ四十年ばかり大変仲が好かったそうです。

源氏の出だというのに、実に運がいい人でした。 |

唐車

|

もう一人の奥方は、高松殿と呼ばれた明子(あきらけいこ)という人で、この人も源氏の出で、しかもあの藤原氏によって流された左大臣源高明(たかあきら)の娘です。

高明が流された時まだ小さかったのでおじさんである盛明(もりあきら)親王という人に養われましたが、やがて高明もこの親王も死んでしまった後で、道長のねえさんになる円融天皇の皇后詮子という人に養われました。

詮子はたいそうかわいがって大事にしましたので、その頃弟たちは、みなこの人をお嫁さんにしようとして申し出ましたけれど、詮子は道長が好きだったので、その申し出を受け入れたのです。

こうして女の子二人、男の子四人ができました。

上の女の子が小一条院の女御、下の妹は後に右大臣になった源師房(もろふさ)という人のところへお嫁に行きました。

しかしこの時はまだ位が低かったのでみんなふしぎに思いましたが、道長には何か考えがあったのでしょう。

男の子は、後に右大臣となった頼宗(よりむね)、大納言能信(よしのぶ)、中納言長家(ながいえ)、それから右馬頭(うまのかみ)になってそのまま出家してしまった顕信(あきのぶ)の四人です。

この人が坊さんになったことは前にもありましたが、これは自分のこともあったのでしょうが、道長には坊さんになった子供がなくて残念に思っていたところに、この顕信が坊さんになったので、一ぺんに僧正(そうじょう)という、坊さんで一番よい位につけてやろう、と道長がいったという事ですから、道長のためだったのかもしれません。

さて、この人が出家する日、自分の乳母(この時代の貴族の赤ちゃんは、乳母が育てる事が多かったのです。)に、

「何枚も何枚も下着を重ねて着るのはめんどうだ。その分だけ綿を入れて一枚にしてくれ。」

といったので、

「これからときほぐしてやるのも手間かかかります。別に綿をあつくして入れたのをつくってあげましょう。」

と答えますと、顕信は

「それも時間がかかるな。もう早くしてもらいたいのだ。」

とまたいうものですから、何か考えがあるのだろうと思って、いう通りにしました。

するとそれを着てそのまま家を出てしまったのです。これと知ってから乳母は

「こうされるおつもりでおっしやったのに、何だって気もつかずにおっしやる通りにしてしまったのだろう。

いつもと違うのだから変だなと思わなかったとは、何とまあ不注意だったのだろうか。」

と、半分気ちがいのようになって泣いたそうですが、それもむりででなかったでしょう。

まるで自分が綿入れを作って上げたから、それで顕信が出家したように、悲しんでもう死んだ人のようになってしまいました。みんな、

「お前がこんなふうだと顕信さまが聞かれたら、かわいそうに思われてせっかくのお心が動くかもしれませんから、泣くのはおよしなさい。

顕信さまがお坊さんになられたのは大変よい事なのです。

坊さんになってやがて仏さまにおなりになれたら、お前のためにもなる事ではありませんか。」

となぐさめましたが、乳母は。

「仏さまになられても別に私はうれしくもございません。

私が死んでから仏さまのお助けで極楽へ行けるなどとは考えていられません。もう今悲しい事でいっぱいです。

道長さまもお母さまも、ほかに大勢お子さんがいらっしゃるのですからよろしいのです。

もう私一人だけが悲しくてたまりません。」

と、顔を床にすりつけて泣いています。

そういう気持になるものかもしれません。小さい時から一人で育てたのですから。

しかしその頃の人は、世継のおじいさんもそうですが、仏さまと縁のない人間はしかたのないものだ、と思ったそうです。

この顕信が出家することについては、お母さんの高松上(たかまつのうえ)がある時夢を見ました。

それは高松上の髪が左半分そり落されてしまう、という夢でした。

後になって、この事なのだとわかって、

「大急ぎでこの夢が違ってしまうお祈りをさせるのだった」といったそうです。

さて顕信(あきのぶ)は、京都の北にある革堂(かわどう)というお寺で坊さんになり、そのまま比叡山へ上ってしまいました。

後でこの時のことを、

「賀茂川を渡った時水がとても冷たく感じたので、少し悲しかった。これからはこういうつらい事もしなければならないのだとは知っていたけれども」

と感想を話しました。 |

出家(荏柄天神縁起)

|

さて、この人が出家するだろうと考えていた人があります。

藤原実成(さねなり)がその人で、昔顕信が実成の一番上の姫君に結婚を申し込んだ時、この顕信はどうも今に出家するような人相だというので断ってしまい、弟の能信と結婚させたのでした。

この出家する時の正月、宮中で顕信にあい、どうも出家するのが近くなったようだと思い、顕信の年をきくと十九だというので

「それではきっと出家するだろう。」

といいましたところ、その通りだったのです。

さてこうなってみますと道長も結局、

「どうにもしかたがない。あまりこちらで嘆いて顕信に聞かれても困る。

まあ子供に坊さんがなかったのだし、あの子でも小さい時にしておこうかとも思ったのだが、みんな承知しないのでそのままにしておいたのだから、まあよかろう」

というわけで、普通通りの作法で、正式に坊さんになる式にでかけました。

この式には、この時代のすぐれた坊さんばかり集まって来ました。

いよいよ式場の壇の上に上った顕信の姿を道長は見る事もできませんでしたが、顕信の方はその道長の様子を見て、何を嘆いているのかと思ったそうです。

こうして坊さんになった後も顕信は一生懸命に修行をしました。

兄さんや弟が大納言になって、お祝いの会を開いた時の事を話したら、さぞ聞きたがるだろうと思いましたが、ちっとも顔色もかえずお念仏をとなえながら、

「そんな楽しみもただの一時だ。」といったそうです。

さてこんな人もいましたが、道長の子供たち十二人は、それぞれ何も不自由なく暮らしていました。

みないい人でだれからも文句をいわれるような人はなく、道長も幸福でした。世継のおじいさんは。

「前にも大勢子供のある人もいましたが、こんなに揃って立派な子供ばかりある人はいなかったものじゃ。

兄弟の中でどこかに一人や二人できそこないがいるものじゃ。」

といいましたが、これは見方によるのでしょう。

この時代、道長にしろ、その子供たちにしろ、その人たちに文句をいえるような人はいなかったのですから。

とにかくこの道長という人は三十の時から関白となり、五十一で摂政、その後摂政は長男頼通にゆずって太政大臣となりましたが、寛仁(かんにん)三年(一〇一九年)病気になったので出家してしまいました。

そして入道殿下と呼ばれていますが、やはり政治の実権は持っていました。

とにかく自分の娘が三人、太皇太后、皇太后、皇后となっているのですから、全くひとり天下です。

何しろ何をしても悪い事はないのです。詩を作っても、歌をよんでもじょうずで、白楽天(はくらくてん)よりも、柿本人麿(かきのもとひとまろ)や貫之(つらゆき)よりもうまいとまで、おじいさんはほめました。

その漢文の日記が「御堂関白記」(みどうかんぱくき)、歌を集めた本が「御堂関白集」です。

この人の歌は、思いつきが普通の人とちょっと違い、またそれをすらすらとよんでいます。

たとえば、奥さんの倫子が六十になったお祝いによんだ歌は、 |

御堂関白記(道長筆)

|

ありなれし 契(ちぎ)りはたえで 今さらに 心けがしに 千年といふらむ

(お前とは長い間、なれ親しんできた仲なのだから、いまさらいうまでもないし、まあお前に笑われるようなことでもあろうが、お前が千年も生きてくれよとお祝いするのだ。) |

というのです。何の飾り気もない歌です。それが文法にあっていようと、いなかろうと一向にかまわないのです。

そしておもしろいことばをわざと使って、人をびっくりさせようとしない歌です。ですから世継のおじいさんも普通の人は思いつく事もできない和歌の形だといいました。

そういうのをもう一つあげましょう。

これは内親王の生まれたお祝いを、姉娘の上京門院彰子がしてあげた時の歌です。

おと宮の うぶやしなひを 姉宮の したまふ見るぞ うれしかりける

(妹の皇后が生んだ子供のお祝いを姉娘の太皇太后がしてやるのを見ると、この姉妹の父である私はうれしくてたまりません。) |

ありのままに歌っています。自然の気持がよく出ています。

この時代の歌は、もっともっといろいろ工夫をこらして、人を驚かすようなものが多く、中にはなぞなぞに近いようなものもあったのです。

そういう時代にこういう歌をよみ、また人が感心したというのもやはり道長だからでしょう。

この時代には、和泉式部だとか、曽根好忠(そねのよしさだ)だとかいう人がでて、それぞれにありのままの感情を歌いましたが、和泉式部は、前にもあったような事で、生活の仕方について人から悪くいわれ、また好忠は身分が低かったので人からばかにされました。

これと比べれば道長の歌がほめられたのも、その歌がよいという事より、その大きな力のせいかもしれないではありませんか。

さてこの道長という人は、そういうふうになるだけの実力もあったようです。

それをよくあらわしている有名な話がありますから、原文を引いてみましょう。

四条大納言の、かく何事もすぐれめでたくおはしますを、大入道殿、「いかでかからか、うらやましくもあるかな。わが子供の影だにふむべくもあらぬこそくちをしけれ」と申させ給えければ、中関白殿、粟田殿などは、「げにさもとやおぼすらむと、はづかしげなる御気色にて物ものたまはぬに、この入道殿は、いと若うおはします御身にて、「影をばふまで面(つら)をやはふまぬ」とこそおはせられけれ。まことにさはおはしますめれ。内大臣殿をだに近くて見奉り給はぬ

公任(きんとう)大納言が何事にも秀れてご立派なのを見て、兼家さまが

「どうしてこのように公任は秀れているのだろう。

全くうらやましい事だ。私の子供たちは、みんなだらしがなくて公任の影さえもふむ事もてななさそうだのが全く残念だ。」

といったので、子供の道隆さまや道兼さまなどは、

「お父さんが本当にそう思っていられるのだろうか」

と、恥かしそうな顔をして黙っておいででしたが、その中でこの道長さまだけが、まだお年もお若いのに、

「影はふめないかもしれないか、何とかして面をふんづけてやれぬ事があろうか」

といわれたといいます。ところが全くそういう事になってしまいました。

実際今ではその公任さまも、道長さまの子供である教通さまの近くにさえもおよりになれないようになっているのですからね。 |

このように、少年のころから道長という人は自信たっぷりだったのです。

やはり後に関白になるような人は、小さい時から才能もあり、また何か神さまのような力が守っているものだと見えます。

その人についたよい運の一つなのでしょうか。

これと同じような話があります。

これは花山天皇の時のことですが、五月雨(さみだれ)もまだ終らないころで、空もひどく真暗な、雨のしとしと降ろ晩、天皇はさびしいと思われたのでしょう、宮中で人々を集めて話をさせました。

みんなで話をしているうちに、だんだん昔からの恐ろしい話やお化けの話などをするようになりました。

すると天皇は、

「今夜はどうも何か恐ろしくてたまらないようだ。

こんなに人が大勢いるのに、何だか化物(ばけもの)でもでて来そうで気味が悪い。まして人のいないさびしいところだったらどうだろう。そういうところへ一人ででかけられるかね。」

といわれるものですから、皆

「とうてい参れません」

としかいわないのに、道長だけが

「どこへでも参りましょう」

といったのです。さあ、何しろいたずら好きな花山天皇のことですから、おもしろがって、

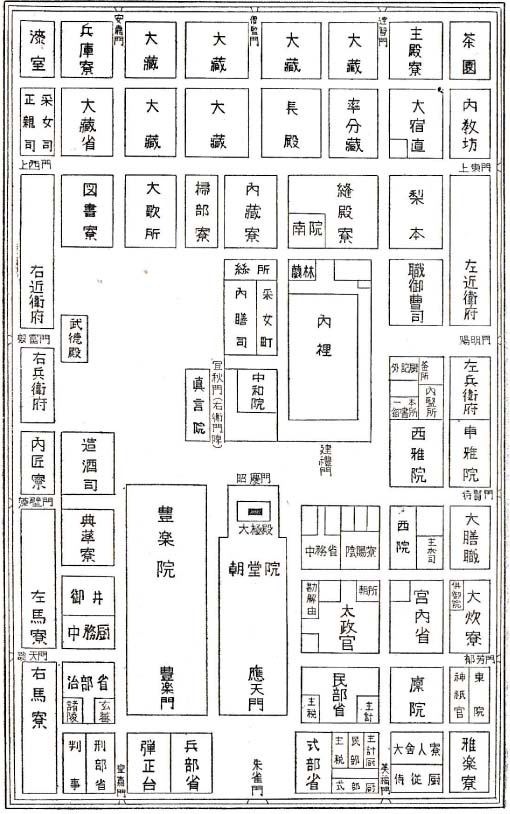

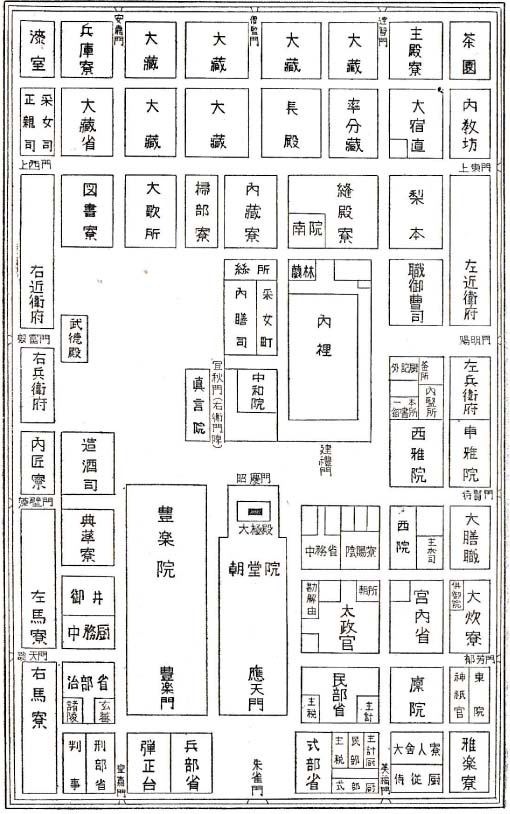

「それはおもしろいな。それでは行ってこい。 そうだな、道隆は豊楽院(ぶらくいん)、道兼は仁寿殿(じじゅうでん)の塗籠(ぬりごめ)、道長は大極殿(だいごくでん)へ行け」 といわれました。

豊楽院というのは宮城の中ですが、内裏からはずっと離れたところにあって、大きな儀式をする広い建物があるところですが、この時代にはほとんど使われず荒れてしまっていました。

仁寿殿というのは内裏の中にあり、政治をとる正式の場所である紫宸殿(ししんでん)の北の方にある建物ですが、昼間でさえ大事な事がなければ行かないところです。

塗籠とは四方が壁になっているへやで、土蔵のようなところです。

大極殿は内裏の外で、昔はここで天皇が位につく式をしたものですが、普通の事では使いませんからさびしいところです。

さあ大変、そこにいた人たちは、これはどうなる事か、道長もつまらぬ事を言い出したものだ、と思っていますし、また命令された道隆と道兼は、もう顔の色まで変わってしまい、困った事になったという様子なのに、道長ひとりは一向に平気で、

「それでは自分の家来をつれて行ってはまずいでしょう。一つこの宮中にいる侍を一人、大極殿の前の昭慶門(しょうけいもん)まで送らせてください。

そこから先は一人で参りましょう」

と申します。そこで天皇が、 |

清涼殿略図

|

「だがそれから先が一人で行ったかどうだかわからんではないか」

といわれるので、それならと天皇の手もとにあった小刀をいただいて出かけました。

道隆、道兼の二人も、いやいやながらそれぞれ出かけました。

天皇がそんな事を言い出したのが午前の一時半頃でしたから、三人が出かけたのはもう二時頃になったでしょう。

しかも三人とも一緒に行ってはいけない、というので天皇はそれぞれ出て行く門まできめました。

さて道隆は、内裏の外廻りの門番のいるあたりまでは恐さを我慢して来ましたが、その先にある宴(えん)の松原という広場の方に、何だかわけのわからない声が聞えだものですから、どうにもこらえられなくなって逃げ帰って来ました。

道兼の方は、仁寿殿の西北にある舞台のそばまでぶるぶるふるえながら来ますと、仁寿殿の東側の階段の上に、建物と同じくらいの高さの大入道が立っているように見えたので、もう無我夢中で逃げて来てしまいましたから、花山天皇は扇を叩いて大笑いです。

ところが道長だけはなかなか帰って来ません。どうしたかな、と思った頃、何でもなかったような顔をして道長が帰って来ました。

「どうだ、どうだ。」

と天皇が聞きますと、のんきなようすで、刀で削った木のはしを持って来ました。

「これは何だ」

と天皇もふしぎそうです。道長は

「実はただ行って帰って来るだけでは、いったかどうかわかりません。

行った証拠に、大極殿の天皇がお座りになる所の柱の下の方を削ってもって来たのです。」

と、平気な顔をして申し上げたものですから、さすがの天皇もあきれてしまいました。

外の二人は、まだ顔色もおさまらないのに、道長だけがこうして帰って来たのを、天皇をはじめみな感心しましたけれども、それがうらやましいのか、ほかにわけがあったか、二人とも黙ったままです。

天皇はそれでもまだ疑っていたものか、あくる朝役人に命じて削った木のはしを大極殿にもって行かせたところ、ぴったりあったそうです。

世継のおじいさんによればその削りあとが今日残っているそうですが、どうでしょうか。

この話は年を考えてみるとちょっと変ですから、おじいさんの作り話かもしれません。

しかし道長という人の性格はよく示されています。

これも道長の若い時の話です。道長の姉さんである東三条院詮子が坊さんをよんでお祈りをさせた時、その坊さんのお供についてきた者で、人相を見る人がいたので、この人が女官たちの人相を見たついでに、みなで

「内大臣さまはいかがですか。」と聞きました。

その頃の内大臣とは道隆のことです。するとその人は。

「たいそうすぐれていらっしゃいます。今に天下をお取りになるでございましょう。ところで、中宮太夫さまこそたいそうご立派でいらっしゃいます。」

と答えました。中宮太夫とは道長のことなのです。その次に道兼のことをきいてみました。すると、

「あの方もたいそうすぐれていらっしゃいます。大臣におなれになりましょう。ところで何と申しましょうか、中宮太夫さまこそ全くご立派でいらっしゃいます。」

と、また答えます。それから伊周(これちか)のことをききますと、

「あの方もたいそう気高(けだか)くていらっしゃいます。雷(いかずち)の相をお持ちでいらっしゃいます。」

と申しますので、

「雷の相とは何か」と聞いて見ますと、

「雷の相とは、一時はたいそう高くなりますが、おしまいで失敗するのです。

ですから、この方はどうおなりになるか心配でございます。

ところで中宮太夫さまこそ、もうどこまでご立派なのか底の知れないくらいでいらっしゃいます。」

というふうに、ほかの人の事をきいているのに、かならず道長のことをつけ加えていうのです。

何だって、こう聞くたびに道長のことをいうのか、といいますと、その人は、

「人相で一番上なのを、虎子(こし)如渡(にょと)深山峯(しんせんぶ)という相と申しますが、この中宮太夫さまは、この相とぴったりで、ちっとも違うところがございませんので、こう申し上げたのでございます。

このたとえは、トラの子がけわしい山の頂上を渡って行くようだ、という事でございます。

中宮太夫さまの御顔つきは、ただ毘沙門(びしゃもん)さまのような力強い勢いをおもちのようにお見受けしました。

こういうわけでございますから、どなたよりもすぐれていらっしゃるのでございます。」

と答えました。

実にうまくあてたもので、その通りになったわけです。毘沙門というのは仏教の守り神の名前です。

こういう道長でしたけれども、一時は伊周(これちか)よりも下の位にいなければならなかった時がありました。

しかし、だからといってひっこんでいる人ではありません。

ちゃんとつき合うべきところへは出て来て、堂々とやっており、ちっとも心の中でもびくびくしたりしなかったのです。

そんな時の話ですが、伊周の家で弓の射くらべがありました。ちょっと原文をみてみましょう。

帥殿(そちどの、伊周)の院にて、人々集めて弓あそばししに、この殿(みちなが)わたらせ給へれば、思ひかけずあやしと、中関白殿(道隆)おぼし驚きて、いみじう饗応(きょうおう)し申させ給ひて、下藹におはしませど、前に立て奉りて、まづ射させ奉らせ給ひけるに、帥殿の矢数いま二つ劣り給ひぬ。

関白殿、またお前にさぶらふ人々も、いま一度のべさせ給へと申して、のべさせ給へりけるに、安からずおぼしなりて、「さらばのべさせ給へ」とおほせられて、また射させ給ふとておほせらるるやう、「道長が家より帝后立ち給ふものならば、この矢あたれ」とおほせらるるに、同じものを中心にはあたるものかは。

次に帥殿(そちどの)射給ふに、いみじう臆(おく)し給ひで、御手もわななくけにや、的(まと)のあたりだに近くよらず、無辺(むへん)世界を射給へるに、関白殿色青くなりぬ。また入道殿射給ふとて、「摂政関白すべきものならばこの矢あたれ」とおほせらるるに、初めのおなじゃうに的の割るるばかりに射させ給ひつ。

饗応しもてはやし聞えさせ給ひつる興もさめて、事にがくなりぬ。

父おとど、帥殿に「何か射る。な射そ、な射そ」と制し給ひて、事さめにけり。

けふに見ゆべき事がらねども、人の御様の言い出でさせ給ふ事のおもむきより、かたへは臆せられ給ふなめり。

伊周さまの南の院というお邸で道隆さまが皆を集めて射くらべをやられた時に、道長さまがやって来られたので、これはめずらしいと道隆さまは驚いてたいそう丁寧に大事にしてあげて、本当は道長さまは伊周さまよりも位は低かったけれども前にしてあげて、伊周と射くらべをおさせになました。

ところが伊周さまの方が二点だけ負けておしまいになりました。

道隆さまやほかの人たちはくやしがって、もう二回戦だけ延長しなさい、といってそうきめておしまいになりました。

道長さまはちょっとしゃくにさわられましたが、

「それならそうしたらいいでしょう。」

といってまた射ようとされた時に、

「私の家から天皇や皇后が出るようになるなら、この矢が当たれ。」

といって射られたところ、これはどうした事か、同じ当たるといっても、的の真中に当たってしまったのです。

その後で伊周さまが射ましたが、これは道長さまのやり方にびっくりされたのか手もぶるぶるふるえてしまわれ、矢は的どころでぱなくとんでもない方へそれてしまったので、道隆さまは青くなってしまわれました。

その次に道長さまは

「今度は私か摂政関白になれるものならこの矢当たれ。」

といって射られたところ、初めと同じように的も割れるかと思うくらい見事に当たってしまいました。

せっかくあれこれと道長さまをもてなされたのですが、もうちっともおもしろくなくなってしまい、みな気まずくなってしまいました。

道隆さまはたまらなくなって、伊周さまに、

「何で射るのだ。もうやめろ、やめろ。」

ととめてとうとう射くらべは中止になってしまいました。

今となってはどういう事なのかはよくわかりませんが、きっと道長さまの様子や言葉の内容から、伊周さまは気おくれされてしまったものなのでしょう。 |

もっともこの話も年から見ておかしいところもありますが、とにかく道長という人は若い時から、その頃の貴族ににあわない、強い性格の人だったようです。

この道長と伊周との間はおじとおいという関係ですが、たいそう仲が悪かったようです。

あの東三条院詮子が石山寺へお参りに行った時、道長は馬、伊周は車でお供しましたが、何か都合が悪くなって途中から帰る事になって、伊周が詮子の車のところに行ってその話をしていますと、そこへ道長が引っかえして来て、伊周の立っている首のところへ顔を出して、

「早く行ったらいいではないか。もう日が暮れるぞ。」

といったものですから、伊周もびっくりしてふりかえりましたが、道長はちっとも相手にせず、そこからどきもしないで、

「さあ日が暮れる。早く、早く。」

と追い立てましたので、伊周もしゃくにはさわりましたが、とうにもしかたがないので、そのままそこから去ってしまいました。 |

石山寺

|

後でお父さんの道隆にそのことを申しますと、道隆も

「大臣を重んじないような人間はろくな事はない。」 と、やはりおこっていたものです。

こんなぐおいでしたが、道長の姉で一条天皇のお母さんに当たる詮子は、この兄弟たちの中でも道長をひいきにしていましたから、伊周の方からも詮子にはあまり仲良くしていなかったのです。

一条天皇は伊周の妹の中宮定子をたいそう可愛がっていましたから、伊周はいつも天皇のおそば近くにいて、道長のことはもちろんですが、詮子のことまでよくいわず、何かにつけては悪くいっていたので、自然と天皇も道長の事をよく思わないようになりました。

(この伊周が一条天皇や定子のところにいた様子が「枕草子」によくでてきます。

しかしこの本にはそんな政治上のことは書いてありません。

ただ定子や伊周の美しさ、宮廷生活が表むきはどんなに楽しそうなものであるかはよくわかります。

しかし、清少納言のような女たちの文学が美しくえがき出したこの頃の宮中は、実はここにあるような政治のみにくい争いの場所でもあるわけです。)

そういうわけで、道兼が死んだ後、道長が関白になることには天皇は反対だったのです。

皇后の定子は、お父さんの道隆が死んだので、ほかの人の天下になるのを心配しまし だから、天皇も道兼を関白にするのさえなかなか許さなかったのです。

しかし、今度は詮子も、お母さんとして自分の思う通りにしたいという事もあり、また伊周を嫌っていましたから、天皇がまた今度も道長を関白にする事を嫌がっていますと、

「何でこんなに嫌がっておいでなのですか。

あの道長は、若い甥の伊周に先に大臣になられてしまったという事だけでもかわいそうだと思いましたが、まあ父の道隆のした事ですから、反対するわけにも行かなかったのです。

兄弟の中で道兼には関白をさせてやったのに、道長だけしないという事は、道長が気の毒たというだけでなく、そういう物事の順序を知らないといって、あなたがみんなから悪くいわれるようになりましょう。」

など、口やかましく話したものですから、天皇はめんどうに思ったのでしょう。

それから後はお母さんである詮子(せんし)が自分の家へいくら呼んでも、お母さんのところには行かなくなりました。

そこで詮子はわざわざ宮中へ出かけて行って、しかも宮中の自分の部屋にも呼ばず、自分から天皇の寝室にまで入って行って、泣きながら道長を関白にするように申しました。

結局これが成功して道長は関白になれるのですが、この時道長は宮中にやって来て、詮子の部屋で待っていたのです。

この時の様子を原文でよんでみましょう。

その日は入道殿は、上の御局(おつぼね)にさぶらはせ給ふ。

いとひさしう出でさせ給はねば、御胸つぶれさせ給ひげるほどに、とばかりありて、戸をおしあけてさし出でさせ給へりける、御顔は赤みぬれつやめかせ給ひながら、御口は心よく笑(え)ませ給ひて、「あはや宣旨(せんし)くだりぬ」とこそ申させ給ひげれ。

(この日は道長さまは、宮中の詮子さまのお部屋におられました。

詮子さまがなかなか天皇のお部屋から出ておいでにならないのでだめかとがっかりしておられますと、しばらくして、詮子さまが自分で戸をあけて入って来られました。

その顔は緊張しておられたせいか赤くなって、涙でぬれてつやつやしておりました。

しかし口の辺りは気持よさそうに笑われながら、「とうとう今、関白にするというお言葉がありました。」とおっしゃいました。)

|

胸をドキドキさせて待つ道長、顔をまっ赤にして出て来た詮子、そういうありさまが眼の前に浮んで来ますね。

さて、世継のおじいさんは、これについで次のように述べています。

「何しろ世の中のこととはな、つまらぬ事でもこれみな運命じゃ。

ましてこういう一生の大事は、ただの人間がとやかくいったところでどうにもならんのじゃがな。

しかし、道長さまとしても、女院(朿三条院詮子のこと)さまのご恩は感じないわけには行かなんだのじゃ。

もっとも少し、しすぎると思われるほどの御恩報じをなさったのじゃよ。

たとえば女院さまがおなくなりになった時には、ご自分でお骨を首にかけて、お墓までお出かけになったくらいのじゃから。

まあ、しかしわしらも、道隆さま、道兼さまと次から次へとなくなられて、道長さまに天下がうつった時は、全くたまげてしもうてどうなる事かと心配もしたものじゃ。

ずっと昔の事はしらないがね、わしもずいぶん長生きしとるが、こんな事は一度もなかったからのう。

近頃では、忠平さまと小野宮実頼(さねとり)さまのお二人をのぞいては、十年と位をお持ちになった方はおいでにならなかったのじゃから、この道長さまもどうじゃろうか、とご心配申上げたものじゃが、やはりこういうよいご運のおかけで、お兄君たちは、どんどんなくなられてしまったのじゃといえるじゃろう。

まず世の中とはそうなるものがそうなって行くものじゃとみなさんも思われたじゃろうな。」とこういいました。

それから世継のおじいさんは、藤原氏がはじまってからの話にかかりました。

この話は中臣鎌足(なかとものかまたり)が藤原氏という姓になってからの話ですが、道長の話とはあまり関係がないので、簡単にしておきましょう。

その中にはたとえばこんな話があります。

鎌足が藤原の姓を天皇からいただいた時、紀(き)氏(あの「古今和歌集」を作った貫之(つらゆき)などがこの姓です)の人が

「藤のまきついた木は枯れるものです。これではきっと今に紀氏は滅んでしまうでしょう。」

といったそうです。それが本当になってしまいました。

また世継のおじいさんがまちがえて鎌足のことを淡海公(たんかいこう)というのだ、といったりしますと、すぐ繁樹じいさんが、

「お前さまのいう事はまるで天の川の水を流すようにすらすらと出て来るが、時々間違いがあるようじゃ。しかしよく覚えて大したものだ。」と、感心します。

こうした話もありますが、ここはだいたい右のような系図を話して行くわけです。

冬嗣から下は、前に述べた通りです。(三章参照)

おじいさんもそこは話しませんでした。

ただ代々の藤原氏の中心になった人(これを氏長者(うじちょうじゃ)といいます)の中で、神社やお寺を建てた人の事を話して聞かせました。 |

奈良時代の藤原家系図

|

|

鎌足の胴塚

|

鹿島神宮(茨城県)

|

まず鎌足は、生まれたのが常陸(ひたち、茨城県)なので、そこにある鹿島神社の神さまを、大和(奈良県)にうつして、三笠山という山に春日明神という神社をつくり、氏神にしました。

その後京都に都がうつってからは、近くの大原野、それから吉田という所にもそれぞれこの神さまを移して神社を建てましたが、これらは藤原氏が代々大変重んじ、お祭には天子の使いが行くようになっています。

またお寺の方は、大和の多武峯(とうのみね)という所に氏寺があり、不比等(ふひと)は山階寺(やましなでら、京都府の山科)を建てました。

これらの神社やお寺は、藤原氏に何か変わった事があるとすぐ使いを出して、いろいろお祭をしたりしますし、そこの神主やお坊さんはみんな尊ばれました。

その後、基経(もとつね)は極楽寺(京都)、忠平は法性寺(京都)などを建てました。

このお寺についてもそれぞれおもしろい話があります。

たとえば基経はまだ子供の時、その頃の天皇(世継のおじいさんもよくわからず、仁明天皇かといっています)が琴が好きでしたが、芹川(せりかわ、今の鳥羽の辺)というところへ遊びにでかけて、琴をひく時につかう大事な爪を落してしまいました。

それで京へ帰ってからみんなに探してこいといわれたのです。

基経少年もいわれたのですが、さあ子供にどうしてわかるものですか。

基経はしかたなく、仏さまにお願いして、どうか見つかった場所にお寺を建てますから、見つけさせてください、とお祈りしました。

そうして見つけたところが、後にその極楽寺を建てた所なのだそうです。

ところでそういういろいろなお寺の中でも、この道長の建てた無量寿院(むりょうじゅいん、法成寺)ぐらい立派なのはなかったといいます。

何しろあの聖武(しょうむ)天皇の建てた奈良の東大寺でさえも、大仏さまが大きいだけで、お寺全体の大きさではかないません。

奈良のどのお寺よりも大きいのです。今まで大きい方では為光のたてた法住寺や、聖徳太子の四天王寺(大阪)などがありますが、それよりずっと大きいのです。

このお寺の話については、またおじいさんたちの話を聞いてみましょう。

「まあとにかく、こういう事を見たり聞いたりしても、とにかく道長さまは、ぬけでていらっしゃるでな。

天地の神さまから信用されていらっしゃるのじゃ。

このお寺のお祭などやろうと思われると、それまでひどい大風が吹こうと、大雨だろうと、その二三日前になると晴れ上がって、土もかわいてしまうのじゃ。

じゃからこの方のことを聖徳太子の生れ変りじゃともいい、また弘法大師(こうぼうたいし、空海のこと。平安時代の始めの有名な坊さん)が仏さまの教えを広めるためにまた生まれたのじゃ、という者もあるくらいじゃよ。

全く、我々のようなものの分からん者の眼でも、普通の人間とは思えぬな。

仏さまの生れ変りのようじゃ。だによって我々も実に楽しくこの世をすごす事ができるというものじゃ。

というのはな、昔は、えらい方々のお屋敷の馬を飼う者じゃ、いや牛飼じゃという連中が出て来おって、祇園(ぎおん)神社のお祭じゃ、お祭のおさいせんじゃなどと、銭や紙や米をもって行き、野や山の草木をがるのも落ち着いて出来なんだぞ。

またそういうえらい家の召使どもまでいばって、我々のものを取っていったものじゃが今はもうそういう事もなくなった。

村へ行けば村長だの役人だのが、これも火祭じゃなんじゃいうて、いろいろむりに金をとって行く、なんという事もなくなったじゃな。

こんなにのんきな世の中に生きていられるかと思うと、わしらのようないやしい者の家でも、着物をきかえ入口のかぎもしめずに、ゆっくりと眠る事ができるのじゃから、まあ若返りもしようし、命ものびるものじゃよ。まず見なされ。 |

祇園祭(年中行事絵巻より)

|

北野や賀茂川の河原で作った豆やあづき、瓜、なすなどだって、以前にはあんな所に作ったら盗(と)られてしかたがなかったものじゃが、この頃はどんどん実がなったままではないか。

人が盗まないのはもちろん、馬や牛でさえ食おうともせぬものじゃから、もうみなほう立派なしじゃよ。

全く楽しい世の中じゃ。」 と世継のおじいさんはほめています。

繁樹じいさんが、

「いや、しかしの。このごろはな、この御堂をお立てになるというので、しきりと人夫を集めて使われるそうじゃ。

それでみなたまらんというとるようじゃ。聞きなさらぬかの。」と申します。

確かに人夫をほとんどむりじいに連れて行ったのでしょう。

そういう人たちの力がなければできるわけはないのです。

ところで、これに答えて、世継のおじいさんは、

「うむうむ。そういう事もあるようじゃな。二、三日おきにお召しがあるそうじゃの。

じゃがな、それは行っても悪い事ではないではないかな。

というのはな、極楽浄土(ごくらくじょうど、仏さまのいるよいところ。仏教でいう)がこの世に新しくできるためじゃというのじゃから、わしなどもできる仕事があればまいるのじゃがな。

今にこのお寺の草か木にでもなりたいと思うとるくらいじゃよ。

まあそういうわけじゃから、もののわかった人は、自分からでも行ったらよいのじゃ。

わしらも、こいという命令のある時は、これまで一度も休んだことはないぞよ。行けば行ったで、よい事ばかりじゃ。

ご飯もお酒も、お供えものの果物もたくさんいただけるし、いつも行くものは着物までくださるのじゃ。

それでの、そこへ働きに行く貧しいものもみな喜んで行くのじゃよ。」

といいましたので、今度は繁樹じいさんが。

「いや、全くその通りじゃ。もっともわしらの考えはな、もっとありかたい事じゃ。

わしもだいぶ長生きしとるが、まだ着物が破れたりひどい目にはあった事はないわい。

またご飯やお酒がたりなくなった事もないぞ。

だがの、もしそういう事にでもなったら、紙を三枚もらって来ようと思うのじゃ。

つまり、これはな、道長さまにお願いのお手紙を出すじゃよ。

そのことばはこうじゃ。

私はなくなられた太政大臣忠平さまにお仕えした子供です。その後、年をとりまして生活が不自由になりました。

私はあなたさまの一族の方にお仕えしたものでございますから、あなたさまも同じご主人だとうやまっております。

ですから少々お恵みいただきたいと思います、とな申上げたらな、少しぐらいのものはくださらぬ事があろうかい。

そうすれば必ずいただけるでな。何、今わしは何も困っとらんからいいが、まあこれは倉にあずけてあるようなもので、いつでもいる時には出せるわけじゃよ。」

と、これは大変な事を言い出しました。

ところが世継のおじいさんも、平気で、

「いや全くそうじゃそうじゃ。もし困った時にはな、お寺にお願いを申し上げようとな、家の者とも相談しとるのじゃ。」

と同じ事をいいました。

この会話は今までとちょっとちがいますね。

世継のおじいさんは、ありったけの言葉で、この世の中が楽しくてすばらしい時代たというかと思うと、繁樹じいさんの方で道長の御堂作りが民衆にとって大変だ、という事をいいます。

するとすぐ世継のおじいさんが、それぱそうだが、しかし召集されてもいいのだ、といいます。

今度は繁樹じいさんがたちまちそれにさんせいし、今度はまた妙なことを言い出しましたわ。

これは何をいっているのでしょう。

ただ表むきの事でいえば、やっぱり道長の時代をほめたたえているようですが、やっぱりそうなのでしょうか。

考えてみますとそうだともいえません。

道長の時代になったからといって、急にそんなに世の中がよくなるものでしょうか。

貴族の召使たちが、その主人の勢力のあるのをいい事にして民衆たちをいじめた事はあったでしょうが、それが道長の時代になって、他の貴族の者はしなくなったかもしれません。

しかしそれは道長の家来にでもなればとにかく、普通の民衆がそんなに幸福になれたかどうかはわかりません。

繁樹じいさんの質問に答えた世継のおじいさんが、一生懸命に御堂作りの仕事をするのがいいのだ、といっていますが、それもいかにもそうしなくてはいけないのだ、とおしつけているようです。

それを受けた繁樹じいさんが、今度は、自分は困っていないし、また困るような事があっても、道長に願いの手紙(原文では「申文」といっています。本当は手紙というよりは少しむずかしくいうと陳情書、嘆願書といった方がいいのです)を出せば、きっともらえるから、道長のところにあずけてあるようなものだ、というのですが、こんな貧しい民衆がそんな手紙を出したって、また忠平と道長がいくら同じ藤原氏だからといって、こんなうまい具合に行くとは思えません。

これは、こんな事はとうてい考えられない事をいって、逆に今の自分たちの生活を、むりに楽しくいいものにして、安心しているようなのです。

そうだとすれば、ここの二人の話は表むきとは逆に、この道長の時代には、御堂作りがつらいものとなり、道長の盛んなさまが何か神さまのように見えて、何でも頼みさえすれば願いごとをかなえてくれそうに見え、またそう信じなければいられないような不安な時代であったのではないでしょうか。

ちょっとむずかしいかもしれませんからこのくらいにしましょう。

それからいよいよその無量寿院(むりょうじゅいん)の話になります。

世継のおじいさんは何度も何度も行っています。

(これに対して繁樹じいさんは一度しか行っていないのは、前の言葉と考えあわせると何か意味があるのかもしれません)

その中で供養のあくる日に行った時の話をしました。

ちょうどその時は、道長の娘たちがお寺の中にあるたくさんのお堂をお参りする日になっていたので、その様子を見る事ができたといって話してくれました。

それによりますと、彰子を始め四人の娘たちは同じ手車に乗って、若い人たちは車の外に長い髪を出し、また美しい着物を土にひいてお参りしてまわりました。

それぞれの美しい着物は、兄弟たちが作ったのです。

能信(よしのぶ)はこの日、都合が悪くて出かけられなかったので、特に美しい着物を中宮威子に送ったのでした。 |

手車(石山寺縁起)

|

こういうありさまは「絵にでも書いたようで、目もまわるくらいきれいだった。」とおじいさんはいっています。

三条天皇の姫君で、道長からは孫娘になる禎子内親王の三人の乳母が、ものかげからそっとのぞき見していました。

そんな事をしては悪いと思ったのでしょうけれども、こんなすばらしい日はまたとないというので、こわごわのぞいています。

ところが道長は娘たちのために、一つ一つお堂の戸をあげてやりながら、この三人の様子を見つけてしまいました。

一生懸命かくれたのですが、間にあいません。さあもうだめだ、と思っていますと、道長は、

「皇后さまたちのようすを拝見したかな。どうであった?

この年とった坊主(道長のこと)の娘としては、みな悪くないだろうな。そうばかにしたものでもあるまい。」

とふざけて笑って、そう三人を恥かしがらせずに行ってしまいました。

それで三人もほっとして、うれしいなどという事さえもできず、黙って顔を見合わせますと、みな真青になってしまったり、赤くなったり、冷汗でお化粧もめちゃめちゃです。 そして、

「だれだってのぞき見はよくない事だが、あんなにみなさまご立派なので、道長さまもうれしくて、きっとのぞきたかったのだろうと思ってくださったのだ、と思うと、のぞき見してかえってよかったと思うような気がする。」

などと、この三人は後でいっていたそうです。いつも宮中にいる人でさえこうたのですから、そうでない人の眼には大変すばらしく見えた事でしょう。

こういう見事なありさまを見ては、この世がよくてたまらなくなり、坊さんになったり、仏さまを信じようなどという気持にはならなくなるくらいでしたが、中には逆の人もいます。

河内国(大阪府)にいたある坊さんは、めったに出かけない人ですが、この無量寿院ぐらいは一べんは拝んでおこうと思って出て来ました。

まず関白頼通の姿を見て、ああこれは人間として一番上の方だ、と思って見ておりますと、そこへ道長の行列がやって来ました。

いやこの方がずっとすぐれておいでだと見ておりますと、後から後一条天皇の御輿が通ると、皆そこにおじぎをしてかしこまっているので、なるほど天皇さまが何といっても日本で一番だと思いました。

ところが、その後で御堂に祭ってある阿弥陀様(仏さまの名)をおがみますと、やはり仏さまが一番だわい、というわけで、いよいよ仏さまを信ずるようになった、という事です。

この坊さんは世継のおじいさんの隣りにいたらしいのですが、おじいさんはよく覚えていないのでした。

それからこんな話になりました。 |

阿弥陀(定朝作)

|

「彰子(しょうし)さまが御出家なさって女院(にょいん)とお呼ばれになり、このお寺で本式にお坊さんにおなりになるそうじゃで、尼さんたちも大喜びじゃそうな。

わしのところのばあさんもな、これを聞いて、

『私もそれはいい折だから自髪をそって、尼さんになりたいものじゃ。おじいさん、とめなさるなよ』

といったで、

『何、とめるものかな。しかしそうなったらわしも若い女の子でももらうことにするがいいかの』

といってやりましたが、すると、

『それなら私の姪が一人おるでな、それと相談してまいりましょう。どうも知らん女では、私も情ないからのう』

といいますから、

『とんでもない話じゃよ。知るも知らないも、自分の知らん女をそばによせつけるものか。今のはふざけたのじゃよ』

といってやりましたよ。まあそれでもようやっと坊さんの着る衣(ころも)やけさを作るために、いい絹をようやっともらいました。」

などといったのですが、やはりこの年になっても、何かさびしそうな様子でしたから、これはやっぱり長い間一緒に暮らしてきた女の人と別れなければならないのが心細かったのでしょう。

こうした何かさびしい気持からか、

「いや今年(万寿二年)は、いろいろ変った事があり、おかしな噂がいろいろあるようじゃ。

尚侍(ないしのかみ)さま(嬉子、道長の五女)は赤ちゃんがおできになり、小一条院の女御(にょうご)さま(寛子、道長の四女)も、もののけに悩まされておいでじゃったが、今年になってから特にひどくなられたことなど、恐ろしい事じゃのう。

何か起らねばよいが。まあこんな事になったのを見ると、昔のよかった時の事が今の事のように思われますじゃなあ。」 |

と繁樹じいさんと顔を見合わしています。

あのように道長の事をほめたたえながら、そして今の楽しさをいいながら、こんな事をいっているのです。もう時代はそんなのんきな時代ではなかった、という事をいっているようなものですね。

繁樹の方も、

「いや全くいろいろすばらしい事を見たり聞いたりしてまいったものじゃが、しかし私はあの忠平さまがおなくなりになった時ほど、実に悲しい思い出はなかったのう。あれは八月十日頃じゃったで、時節も今頃じゃから、どうもなつかしうてな。」

とこれらお終いまでいえず、涙声です。しかし、そういう事を打ち消すように。

「その時はもう生きておる気にもなれなんだが、まあこれまで生きとるのは、まあ藤原氏の方々がいよいよお栄えになるのを見ようというわけなじゃよ。

そうそう忠平さまのなくなられたあくる年には、冷泉(れいぜい)天皇さまがお生れになったものじゃ。

それで残念とは思われたじゃろうが、とにかく忠平さまのお宅では喜びなされた事じゃ。」

といいましたので、今度は世継の方でそうだそうだとうなずいています。

おじいさんたちの心の中には、もう一度そういうふうになるだろう、という気持があったのでしょう。

「実はな、この世継が申しておきたい事があるのじゃ。たいした事ではないがな。

いつ死ぬかわからぬ身の上じゃて、ちょっとここで申しておくだけじゃ。

というのはな、この一品(いっぽん)の宮さま(禎子)がどうなられるかという事が心配なのじゃ。

それはな、お生れになる時、わしが夢を見たのじゃが、その夢が、実はこの東三条院さま(詮子)や彰子さまがお生れになった時の夢と同じなのじゃ。

それで、このお方も今にこうおなりになるかと思われての。

ただお母さまの皇太后さま(妍子=けんし)に申し上げたいと思っているのじゃが、ちょうどいい折がなくてのう、もしこの中に皇太后さまのところに出入りされるような方がおいでたらと思うて、申すのじゃよ。

今に、なるほどあのじじいが言うた通りじゃと思いあたる事もあろうからのう。」 |

と申しました。

(実は禎子内親王は、このおじいさんのいった通り、後三条天皇を生み、陽明門院と呼ばれるようになります。

それは治暦四年という年で、この万寿(まんじゅ)二年から四十四年後のことです。これでみますと、この「大鏡」ができたのはこの年以後の事であろう、と思われます。

それから、この世継のおじいさんの言葉の後に、「ここにありとてさし出でまほしかりしか(そのたずねている皇太后家に関係のある者はここにいる、と私は出て行きたくなったものだった)」とありますので、作者は陽明門院に仕えたものではないか、ともいわれています。)

こうして長かった道長の話も終りました。

top

****************************************

|