|

****************************************

Index その一 その二 その三 その四 その五

額田女王の見た中大兄皇子と大海人皇子(その一)

1 いまは漕ぎ出でな top

いまから千三百年あまり前、欽明天皇の七年(六六一)正月十四日(以下、月日はみな太陰暦)のこと。

四国伊予の国(愛媛県)の西北岸にある熟田津(にぎたづ)という港は、いつもとはちがってざわざわしていました。

何十隻という軍船が、どっとはいってきたからです。

しかもその軍船のどれかにはときの天皇斉明女帝がのっており、また、べつのには年とった女帝にかわって政治、外交のこといっさいをとりしきっている皇太子、中大兄皇子、その皇子をたすける弟の大海人皇子がのっているし、中臣鎌足はじめ、政府のえらい役人たちも一人のこらずのっているという………。

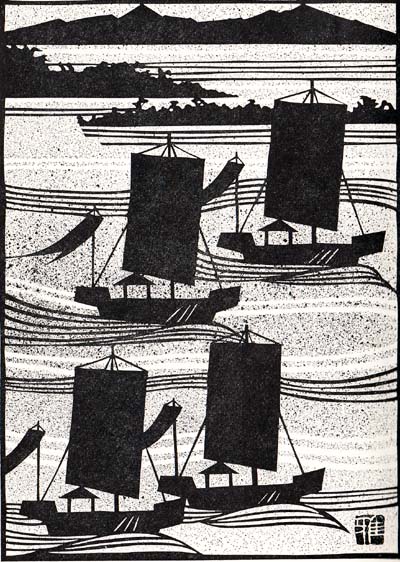

軍船といっても のちの世の軍艦を想像してはいけません。それは粗末なものでした。

この時の軍船の、たしかな構造はわかりません。

けれども、それから七十年ほどあと、天平五年(七三二)に出された第九回遣唐使ののった船でも、大きな角材をつなぎあわせ、そのつぎめに鉄板をはり、またそのつぎめを草でふくといったありさまでした。

船の底は平らでしたから水を切ることができません。

また、一枚帆の帆かけ船で、風をたよりに走るのですから、風のないときや逆方向からの風のときは、帆は役にたちません。

そこで、大勢の漕ぎ手をのぜておく必要がありました。

ろで漕がなければならないからです。

百年ほどあとの遣唐船でさえ、こんなありさまだったのですから、この時の軍船の粗末さも、大体おしはかられようというものです。

しかしこれは、いまの私たちだからいえることです。

自分たちが魚とりにでかけていく、それこそ木の葉のような舟しか知らない熟田津の人々にとって、突然姿をあらわした、たくさんの軍船は、おどろきのまとでした。

そのうちに、耳のはやい一人が、こんなことをきいてきました。

「あの船は今月の六日に、難波を出たのだそうな。

ここでひとやすみして、筑紫(九州)までいって、それから………。」 |

クダラに行くため熟田津に入ってきた軍船。

|

「それから?」

「また、海をわたって、クダラ(百済)とやらいう国までいくのだというぞ。」

「大ごとだな。」

「大ごとも大ごと、よその国へでかけていって、いくさをしようというのだからな。」

「勝ちめはあるんだろうか。」

「そんなこと、知るもんか。」

このいくさに勝ちめがあるのだろうか、という心配はじつは、こんな田舎でなく、飛鳥の都の、政府のえらい人々の間にもおおいにあったのです。

そう、そのまえに、まず、なぜ日本軍がいくさをしに海のかなたまで出かけていくことになったかをお話しなければなりません。

「大変でございます。今年七月、シラギ(新羅)の武烈王が唐のたすけをかりて、私の国クダラにせめこみ、都扶余(こふよ)をおとしいれ、王義慈(ぎし)と皇太子隆(りゅう)をとりこにして、唐へおくってしまいました。

しかし、クダラはシラギに全く降参したわけではありません。

将軍のキシツフクシソ(鬼室福信)は都の北方ニサキノムレにたてこもって反撃をたくらみ、もう一人の将軍余自進(よじしん)も、クマヌリノサシで兵をあげて、シラギ軍と戦かっております。」

クダラの役人が日本へやってきて、こう知らせたのは六六〇年(斉明六)九月五日のことでした。

そのころ、朝鮮半島には北の方、ちょうど海につきでた半島のつけ根にあたるところにコウクリ(高句麗)、南の方のうち、西側にクダラ、東側にシラギという、三つの大きな国がありました。

この三国はおたがいにあらそったり、むすびついたりをくりかえしながら、一方では、どなりの中国、そして海をこえた東どなりの日本との交渉をも続けていたのです。

そのころにはもうほろびてしまっていましたが、半島の南端に、ちょうどクダラとシラギにはさまれるかたちで、ミマナ(任那)という国がありました(もと弁韓)。

この地方からは鉄がたくさんでたのです。鉄は、いまでも工業生産には大切な資源です。

けれども、未開の、これから統一国家をつくりあげようというような人々にとって、鉄の大切さ、鉄へのあこがれといったものは、いまのそれとはくらべようがないほどつよく、大きなものでした。

日本の人々――といっても、おもに、北九州の人々は、その鉄をもとめて、南朝鮮の、この地方へでかけていったのでしょう。やがて、国の体制がととのいはじめると、日本は国として、この地方へ勢力をのばしました。

こうなるとどうしても日本は朝鮮半島の国々である、コウクリ シラギ、クダラとの交渉をもたなければならなくなります。

日本は、これらの国々とあるときは戦い(三九一年にはクダラ、シラギと戦い、四〇四年にはコウクリと戦かった)、あるときは同盟をむすぶ一方で、ミマナに日本府という出張所のような役所までつくっていました。

このミマナ日本府がシラギ軍によってほろぼされたのは、五六二年(欽明天皇の時代)のこと。

その後、朝鮮の三国の間にも、日本と朝鮮三国の間にも、さまざまないきさつがありました。

結局のところ日本は、クダラとのつながりを深めていたのです。

そのクダラが唐のたすけをかりたシラギによってほろぼされたというのですから、朝廷はあわてました。

つづいて十月のこと、今度は、ヤシツフクシンそのひとから使者がつかわされてきて、

「お願いです。救援の軍をさしむけてください。

また、ずっとまえ、お国に人質として送ったクダラの王子ホウショウ(豊璋)を、送り返してください。

唐のために、国王も皇太子も、うばいさられた私たちは、ホウショウを国王にたてて、りっぱに国をたてなおしたいと思います。」

と、フクシンの言葉を伝えました。

ホウショウが日本へきたのは、三十年まえの、六三一年(舒明三)のことです。

いくつだったか、わかっていませんが、クダラの国王が、日本とのつながりをいっそう強くするため、わが子を日本へ人質としておくっていたものと見えます。

シラギが唐に近づいていることは、すでに日本にもわかってはいました。

日本にやってくる使者が、唐の服装をしていることでもそれがわかりましたし、年号も唐のものをつかっているのでしたから………。

でも、そのシラギが、まさか唐と連合して、クダラをほろぼそうとまでは、日本でも予想していなかったのです。

クダラを助けるべきか、このまま見捨てるか、中大兄皇子を中心とした日本の政府は大混乱におちいりました。

ミマナがほろびてしまったというものの、日本の政府は長い間、朝鮮半島で勢力をふるってきたのです。

そしてクダラは、そのためのただひとつの足がかりなのでした。

いま、シラギなりその後押しをしている大きな国、唐なりが、クダラをその手ににぎってしまえば、日本は朝鮮半島からしめだされてしまいます。

「このさい、どんなむりをしても、キシツフクシンの願いをききいれ、半島へ兵をおくりこまなければならぬ。」

重臣たちのなかの一人が、いきりたっていいました。

「そうだ。しかも、いそいでだ。」と、賛成する重臣もいました。

「いや、いや、そう簡単に出兵するわけにはいかぬ。」反対論者がいいました。

「シラギ一国ならまだしも、唐という大国がついているのだ。その唐と戦かって、勝つ見こみがはたしてあるだろうか。」

そういわれてみると、さきの出兵論者も、一瞬、だまってしまいました。

氷という国のいきおいのさかんなさまは六三〇年(舒明二)の第一回以来、つい昨年(六五九)の第四回の遣唐使によって、くわしく知らされているのです。

それでは、唐が強大だからといって、このままなんの手もうたずにおくと、どういうことになるか。

クダラをほろぼした唐、シラギの連合軍は、いきおいにのって、今度は日本にまでせめよせてくるかもしれません。

さて、どうしたものか。

何日かの間、会議がつづきました。なかなか、結論がでません。

といって、いつまでもぐずぐずしているわけにはいかないのです。

「このうえは皇太子さまのご決断をまつよりほかありません。」

考えあぐねた重臣たちのなかから、中臣鎌足がすすみでて、いいました。

「なにとぞ、ご決断を。」

「皇太子さ弌ご決断を。」

みんなは、口々にいいました。

その声が聞こえているのか、聞こえないのか、皇太子中大兄皇子は、腕をふかく組み、目を閉じたまま、身じろぎもしません。

息づまるような沈黙のいっときがすぎました。

ふいに皇太子の重々しい声が、会議のへやにひびきわたりました。

「クダラを見すてるわけにはいかぬ。どんなことがあっても、遠征することにする。」

こうして、はやくも十二月二十四日、女帝をはじめ、飛鳥の朝廷は、まず難波にうつり、やがて難波をたって、九州に向う途中、熟田津によったというわけなのです。

海外への出兵のために、天皇が都をはなれるということは、いままでになかったことでした。

それほど、今度の外征は重大な覚悟のいる、大仕事だったのです。

『日本書紀』には、この時、女帝のために、熟田津(にぎたづ)の近くの石湯(いしゆ=いまの道後温泉)にかりの御殿を建てたとあります。

海のむこうへ戦争にでかけていくのに、温泉に御殿などつくる必要はないではないかと思う人がいるかもしれません。

しかし、斉明女帝は、この時、もう六十八歳でした。

都からはるばる遠い九州まで出かけていく、年とった女帝にほんのしばらくでも休ませたいというのが、女帝の息子である中大兄皇子の思いやりだったのでしょう。

十日ちかく日がたち、いよいよ九州にむかって進発する日がきました。

「きザワのあげがた、月の出をまって、船出することにする、全員、おこたりなく準備せよし。

総司令官中大兄皇子の命令藍すべての船に伝えられました。

真夜中すぎ、星空の下の港はまだくらく、海と岸のくべつもつきません。

しかし、女帝、中大兄皇子、大海人皇子ほか、おもだった人々の乗りこんだ御座船(天皇の乗った船)には、すでにおごそかな祭壇がつくられ、航海の安全と戦勝を神にいのる儀式がはじまっていました。

この儀式に奉仕しているのは年のころ三十一、二歳の、美しい女のひとでした。

女のひとの名は、額田女王(ぬかだのおおきみ)。

女王は少女のころ、こうした朝廷の大切な神まつりに奉仕するため、宮中に召しだされたのです。

儀式がおわりに近づいたころ、東の空か、ほんのりあかるんできました。

やがて半月が、清らかな姿をあらわしました。

月の出です。

それは、船出にはちょうどよい、満潮のときでもありました。

気がはりつめているせいか、それともあわい月光のせいか、ふだんよりはずっと青ざめて見える額田女王の頬が、ぴりぴりっと、かすかにふるえました。

とみるまに、彼女の唇がひらき、女の声とは思えないほどの、力強い声が、人々の耳にはいってきました。

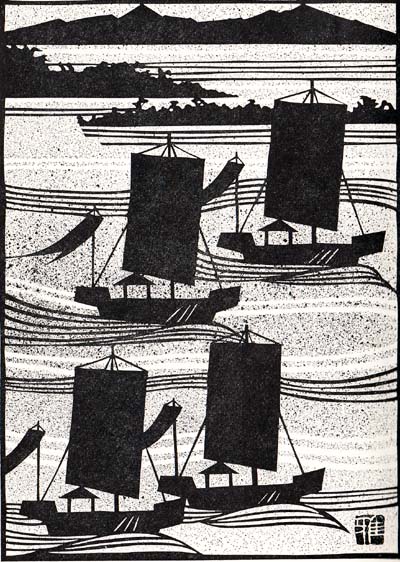

熟田津(にぎたづ)に 船のりせむと 月待てば 潮もかなひぬ いまは漕ぎ出でな

(熟田津で、船出しようと、月を待っていると、潮も船出にてきとうな満潮となった。さあ、漕ぎだそう。) |

こういう儀式のとき、その儀式に奉仕する女の人が。和歌をよむのがならわしでした。

ぽんとうなら、神をまつるのも天皇、和歌をよむのも天皇のはずです。

しかし、実際には額田女王のような人が、天皇にかわって(この揚合はとくに天皇の役目をしている中大兄皇子にかわって)神をまつ大和歌をもよんだのです。

だから、こういう役目の女の人には、和歌の才能も必要でした。

この和歌には思わず身ぶるいのでそうな、ぴんとはりつめた気持ちがみなぎっています。

また「いまは漕ぎ出でな(さあ、漕ぎだそう)」という一句には、いかにも全軍の指揮者らしい、力づよさがあふれています。

簇田女王のよんだ和歌だから、その和歌にこもる心はもちろん、簇田女王のちのだったでしょう。

けれども。決してそれだけとはいえません。

その心は、同時に、女帝の心であり、中大兄皇子の心でもありました。

ということはこの場合、額田女王が女帝そのもの、中大兄皇子そのものになりきっていた、ということでもありましょう。

おりからの満潮にのって、船団はつぎつぎに港から出航していきました。

三月二十五日、船団は那(な)の大津につきます。いまの博多港です。

兵士たちは将軍にひきいられてこの港から朝鮮へ、女帝、中大兄皇子、大海人皇子たちは九州にとどまって、中大兄皇子が全軍の指揮をとるというのが、これからの手はずでした。

その九州で、なにがおこったか。

そして、いくさの結果はどうなったか。

それをお話するまえに、さきに「いまは漕ぎ出でな」とよんだ、額田女王のこれまでのことを話しましょう。

|

勇ましく船出の歌を詠む額田女王

|

2 母の昔ばなし top

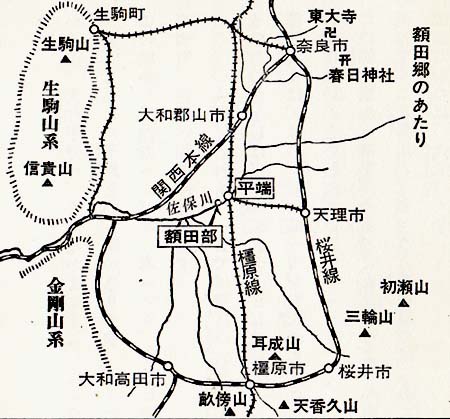

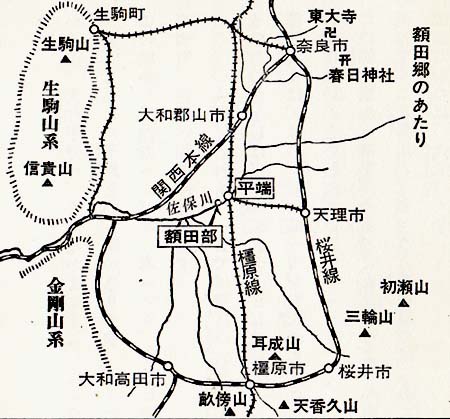

いまの大和平野へまんなかよりすこし北より、京都市から近鉄橿原線急行で三十分ほど南にいったところに、平端(ひらはた)という駅があります。タクシーが一台しかないという、小さな駅です。

この駅から、西南へのびる一本道をすこしすすむと、右手が額田部(ぬかたべ)北町、さらにすすむと額田部南町、左手が額田部寺町です。

この三つの町はどれも、いまでは奈良県大和郡山市にはいりますが、昔は平群那平端村、もうひとつ昔は額田郷といいました。

額田女王は、この、額田郷一帯を支配するヌカタペノムラジ(額田部連)という豪族の家に育ったのではないかといわれています。

この郷の東から南を、ぐるっととりまくように流れているのが佐保川です。

佐保川は南の方から流れてくる初瀬川と、ちょうど郷の南のはしあたりで合流して、大和川になっています。

大和川が流れこむのが大阪湾です。

額田郷は、このように水運にめぐまれた、しかし、川が氾濫しても水害をうけることのない台地でした。

さて、いまから千三百四十年ほどまえのこと、この額田郷きっての名家、ヌカタペノムラジ家の、ひろい屋敷の中のひとへやで、六つ七つほどの女の子が、母の話に一心に聞きいっていました。女の子の名を、額田女王といいました。 |

額田女王は、今の奈良県の近鉄橿原線の平端駅近くの額田部で生まれた。

|

額田女王の母は昔話が得意なのです。

それも、このヌカタペノムラジ家に伝わった、遠い祖先の話ですから、昔話というより、「ご先祖さまのじまんばなし」といったほうがあたっているのかもしれません。

何度も聞かされたので、話のすじは、よく知っていました。

けれども、女の子は何度でも、せがまずにはいられないのです。

母がその話をするときの、いかにも誇りに満ちた晴々とした顔、ものしずかな美しい声、その顔をながめ、その声に耳をすますだけでもたのしいのです。

「むかしむかし、大昔のこと。」

母は、語りだしました。

「それは、ホムダノスメラノミコト(応神天皇)というおかたが、この日本の国をお治めになっていたころのことでした。

播磨の国(兵庫県)の、枚方(ひらかた)という里にある、神尾(かみお)山という山に、おそろしい神さまが住んでいられて………」

「アメノミカゲノミコトという神さまでしょう。お母さま。」

額田女王が、口をはさみました。

「そうそう、姫は、よくぉぼえておいでだこと。」

母は、まんぞくそうに、女王のかみをなでながら、また、話をつづけます。

「その神さまがどういうわけでか、山のふもとをとおる旅人をお苦しめになるのです。大嵐をおこしたり、大きな石をおとしたり………。

播磨の国の北の方には、伯耆(ほうき=鳥取県西部)、因幡(いんば=鳥取県東部)、出雲(いずも=島根県の一部)などという国があります。

そういう国の人々が都にのぼったり、都からかえったりするときには、どうしてもこの神尾山のふもとの道をとおらなければならないのでした。

さて、さて、どうしたものか、

伯耆、因幡、出雲、三つの国の代表者が集って、相談しました。

その結果、三人は、都にのぼって、天皇にこのことをくわしく話し、なんとかしてくださいとねがいでることにしました。

“私どもも、じつは、いのちからがら、都にのぼってまいりましたのです。かえりのことを考えますと、身のすくむ思いがいたします”

“おねがいでございます。スメラミコト(天皇)さま、なんとかして、あのおそろしい神さまをおしずめくださいませ”

“私どもだけのことなら、たとえどんな苦しいめにあおうと、がまんします。

けれども、ほかの旅人たちが、いつも、半死半生のめにあわなければならないと思うと、じっとしていることができないのでございます。

お願いでございます。なんとか………”

三人はかわるがわる、熱心にたのみました。

天皇はしばらく、じっと腕をくんで、考えこんでいましたが、

“よろしい、安心しなさい。私が、よいように、とりはからってあげよう。”

“これで、いのちからがら都にのぼってま卜りましたかいがございます”

三人は、ほっとむねをなでおろして、いいました。

やがて、天皇は、母は近くつかえている者のなかから、ヌカクベノムラジクトト(額田部連久等々)

という人をよびだして、いいました。

“ヌカタペノムラジクトト、そなたのふるさとは、たしか、出雲だったな”

“はい。”

“祖先は、アマツヒコネノミコト、そうたったな、”

“さようでございます。“

“その、アマツヒコネノミコトの御子に、アメノミカゲノミコトという神がいられたであろう”

“はい。その上うに聞いております”

“そのアメノミカゲノミコトの霊が、播磨の国枚方の里、神尾山に、いまもしずまっていられて………いや、しずまっていられればよいのだが、どういうわけか、たいそうあれていられて、道ゆく旅人に、さまざまなわざわいをおあたえになるという、そのため、伯耆、因幡、出雲の国々から都へのぼる者たちは、困りはてているということなのだ。

そなたをよんだのはほかでもない………“

“私に、祖先の神アメノミカゲノミコトの霊をしずめよ。………こう、おおせられるのでございますね。”

“そうなのだ。この役目をはたせる者はそなたをおいて、ほかになかろう。どうだ、いってくれるか”

“まいりますとも。クトト、全力をつくして、その神の霊をおしずめし、三つの国の旅人べ安心して都へのいきかえりをはたぜますようにいたしたいと思います”

“たのんだぞ。”

さて、播磨の国へでかけていかれたクトトさまは………」

と、少女の母は、話をつづけます。

「まず、屋形田というところに、神さまをおまつりする場所――イツキノ(斎)場をおつくりになりました。

それから、佐々山という山に、お酒をつくる建物をおたてになったのです。

お酒ができました。

いよいよ、おまつりの日になりました。

クトトさまは、イツキノ場に神さまの霊をおまねきして、つくられたばかりの香りも高いそのお酒をお供えしました。

村人たちが、大勢集ってきていました。みんな山からとってきたカシワの葉を、帯にくっつけたり、腰にはさんだりしています。クトトさまが、そうさせたのでした。

“さあ、みんな今日一日、神さまのまえで、楽しくうたい、楽しくおどって、神さまのお心をおなぐさめするのだ。

酒はどっさりあるぞ。神さまと一緒にいただくのだ。よいな。”

クトトさまがそうおっしゃると、みんなは大喜びでお酒をいただき、いい気持ちになって、うたったり、おどったり………あげくのはて、近くの川へ、そろってとびこんで、えっさ、おっさと、おしあい、へしおいしながら、川をくだっていきました。」

母の話は、いつもこのへんで、熱をおびてくるのでした。

キラキラとかがやく目、さくら色に、ほんのりとそまったほお、

〈大すき、こんなお母さま――。〉

額田女王はうっとりと、母の顔を見まもり、母と一緒に、まだいったことも見たこともない、播磨の国の山や川のすがたを心の中にえがいてみました。

たがいに水をかけあって、わいわいさわいでいる、村人たちの、楽しそうな顔が、目に見えるようでした。

それに、なにより心がやすまるのは、母の話が、ハッピーエンド(幸せな結末)におわることでした。

「天皇さまに見こまれるだけあって、クトトさまは、りっぱに役目をはたされたのですよ。」

母は自分のことのように、うれしそうにいいました。

「なぜって、それからは、アメノミカゲノミコトさまの霊は旅人をお苦しめにはならなくなったからです。

クトトさまのおまつりのしかたが、よかったのですね。

天皇さまにはおほめにあずかる、伯耆、因幡、出雲、そして播磨の国の人々には感謝されるで、クトトさまは、すっかり面目をほどこされたのです。」

「おやおや、ちい(小さい)姫さまは、また、クトトさまのお話をおせがみですか。」

そんな声がして、額田女王より、四つ、五つは年上に見える少女がはいってきました。女王の姉、鏡王女です。

母の美しさをうけついだのでしょうか、二人の娘はそろって、きれいな顔だちをしていました。

けれども、よくよくみると、二人は、まるでちがいました。

妹はまるがお、姉はおもなが。

妹の目はクリクリとしてすばしっこく、姉の目はふかい湖のようにしずかに澄んでいます。

妹の唇は愛くるしく、姉のそれはきりっとひきしまっています。

もとより、七つと十一では、くらべるのがむりでしょう。

いま七つの妹も、あと四年して、姉のとしになれば、どんなに変わるかしれないし、姉は姉でまた、どんな変わりようを見せるか、わからないのですから………。

――それはともかくとして、二人の娘の母、ヌカタペノムラジ家という、この由緒ある家の娘である母は、「クトトさま」の話の最後に、こうつけ加えることを忘れませんでした。

「大姫もちい姫も、クトトさまのようなかたをご先祖に持ったことを、忘れてはなりません。

クトトさまいらい、このヌカタベノムラジ家には、宮中の大切な儀式――むろん、神さまをおまつりするという儀式です――に奉仕するという、お役目があるのです。」

「でも、お母さま。」

と、下の娘が、口をはさみました。

「宮中の、そのような大切な儀式には、男のかたがおつとめになるのでしょう。 |

母の話を聞く、可愛い二人の姉妹。

姉は面長な鏡王女、妹は丸顔の額田王女

|

いま伯父さま(母の兄)がなさっているように。」

「いえ、いえ。」母は、つよく首をふりました。

「いまは亡きあなたがたのおばあさまも、私も縁あって、はやくに人の妻になりましたから、お召しをいただくこともなかったのです。

けれども、あなたがたには、このさき、いつ、お召しがあるかしれません。

この家はそういう、貴いお役目をになう娘の家として、ふさわしい家なのです。」

二人の娘の表情に、同時に、ふと、さびしそうな色がうかびました。

ことに下の娘は、いまにも母からひきはなされはしないかとおそれるように、きゅうに、かわいい両手を母のえりくびにまわして、

「お母さま。」と、あまえ声で母をよぶのでした。

母はその小さい娘を、たしなめるどころが、さもかわいいというふうに、ほおずりしながら、でもあくまでもきびしい口調で、いいました。

「ですから、二人とも、いつも、お父さまがおっしゃるように、神さまにおつかえする身として、はずかしくない修養をしなければたりません。和歌をよむことも、大切な修養のひとつです。

和歌は、ときの天皇さまや、国じゅうの人々全体にかわって、神さまになにかをお願いするとき、どうしても必要なものなのです。

それもあとでよく考えて、ではまにあいません。

その時、すぐさま、つくりださなければならないのです。

だれかのつくったものをかりるわけにはいきません。

あくまでも、自分のさがしだした言葉を、自分の考えで組みたてなければ………。

ちい姫には、すこしむずかしすぎたようですが、いまに、わかるときがくるでしょう。」

母の言葉のなかの、二人の娘の「お父さま」の名を、カガミノオオキミ(鏡王)といいました。

近江(滋賀県)の、琵琶湖の南岸、野洲(のす)、蒲生(がもう)、甲賀(こうが)、三つの郡のさかいにある鏡山のふもと、鏡郷に住んでいた皇族出の豪族でした。

カガミノオオキミは、額田郷のちかくにも領地をもっていて、ときにはそこを見回りにくることもあったのです。

そしてあるとき、ヌカタベノムラジ家の姫ぎみと知りあい、二人は結婚しました。

その姫ぎみというのは、鏡王女、額田女王、二人の娘の母だったわけです。

結婚したといっても、この頃の夫と妻は、いまのように、同じひとつの家に住んだわけではありません。

夫が妻の家にかよってくるのがならわしでした。

だから、夫婦の間の子供は父よりも、母の手によってせわをされ、母のおしえをうけてそだつことが多かったのです。

3 イタブキノ宮での惨劇top

鏡王女(ひめみこ)と額田女王(おおきみ)の母の、

「このさき、いつ、お召しがあるかしれません。」という言葉は、半分あたっていました。

半分というわけは二人の娘のうち、妹娘の額田女王が、神をまつる清らかな乙女として、宮中に召しだされたからです。

それは、皇極天皇の三年のころ(六四四)で、額田女王は、この時、十四歳でした。

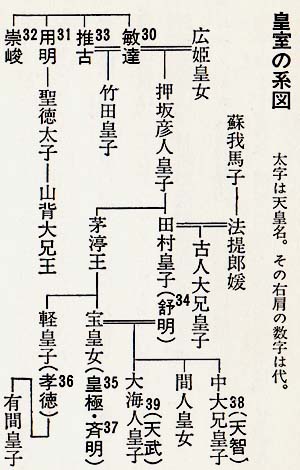

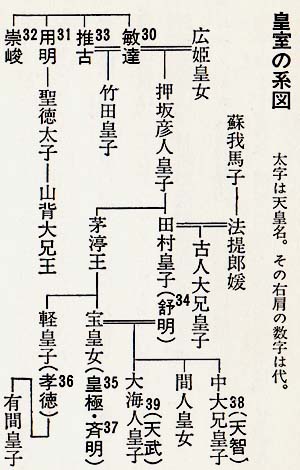

皇極天皇は、もとタカラノヒメミコ(宝皇女)といい、舒明天皇の皇后でした。

舒明天皇は、日本の最初の女帝である推古天皇のご主人にあたる敏達(びたつ)天皇の孫で、即位まえは、タムラノミコ(田村皇子)といいました。

七十歳をすぎて、病気になった推古女帝は、自分のあとつぎとして、このタムラノミコと、もうひとり、聖徳太子の子ヤマシロノオオエノオオキミ(山背大兄王)の名をあげてなくなりました。

そのころ、朝廷一の権力者はソガノエミシ(蘇我蝦夷)でした。

エミシは、タムラノミコを支持し、ヤマシロノオオエノオオキミをつぎの天皇に立てようとした叔父のサカイペノオミマリセ(境部臣摩理勢)をせめころしまでして、タムラノミコを皇位につけます。

舒明天皇は中国におこったばかりの唐の国へ最初の遣唐使をおくったり(舒明二年)、それまでにいた飛鳥の田中宮をでてもっと広い奈良盆地のまんなか、百済の地に宮をつくろうとしたり(舒明十一年)して、大変活発に政治をすすめます。しかし残念ながらその百済宮の造営がはじまってまもなくの舒明十三年(六四一)、四十歳でなくなってしまいました。

あとをついだのが、その時四十九歳の、舒明(じょめい)天皇の皇后、タカラノヒメミコでした。

右の系図でもわかるように、皇極(こうぎょく)天皇といわれたこの女帝は、中大兄(なかのおおえ)、大海人(おおあま)、二人の皇子(みこ)の母です。

中大兄皇子は、この時十六歳でしたが、年は若いといってもむりをすれば父舒明のあとをつげたかもしれません。

しかし、舒明天皇にはソガノウマコ(蘇我馬子)の娘(法堤郎女=ほていのいらつめ)の生んだ、その時たぶん二十歳をすぎていただろうといわれるフルヒトノオオエノミコ(古人大兄皇子)という皇子がいました。

この年上の皇子をおいて、中大兄を皇位につけるわけにはいかなかったのでしょう。

一方、舒明か天皇になるとき、競争者の立場にあったのがヤマシロノオオエで、この人のことも考えないわけにはいきません。

そこで、皇位は、中大兄、フルヒトノオオエ、ヤマシロノオオ元 この三人をさけて、一番問題のすくなそうな皇后をかつぐ、ということになったのでした。

さて、歴史上、二人めの女帝であるこの皇極天皇の治世はどのようであったでしょうか。

天皇のそばにいて、政治をたすけたのは、前代にひきつづき、大臣のソガノエミシでした。 |

|

ところが エミシの子に入鹿というのがいて、女帝の即位そうそう、父エミシをしのぐほどのいきおいで、政治にかかわりはじめたのです。

入鹿の権勢があまりつよかったので、泥棒どももおそれて、ものをぬすむどころが、道路におちているものさえひろわなかったという、言い伝えがあります。

エミシはどちらかというと、おだやかな人物でした。

しかし、入鹿は勝ち気で、こわいものなし、という性格でした。

そのうえ、若いのです。

入鹿は煮えきらない父エミシをけしかけるようにして、なにかと天皇家とはりあうような行いをします。

そのうち、一番目だったのは父と自分の墓を生前につくっておこうとして、皇室と、聖徳太子のものである土地の民を、かってに人夫として使ったことです。

エミシの墓を大陵、入鹿のを小陵といったということですが、天皇、皇后の墓にかぎっていわれる「陵」を、臣下の身分でつかったことになります。

ソガ氏が、亡き父のものだった土地の民をつかったことにたいし、聖徳太子の娘のオオイラツメノヒメミコ(大娘姫王)は、 「天に二つの太陽はなく、国に二人の帝王はないはずなのに」と抗議しましたが、入鹿はむろん問題にはしませんでした。

皇極二年(六四三)十月になると、エミシは、病気を理由に朝廷にでないようになり、大臣のしるしのむらさきのかんむりを、入鹿にさずけ、入鹿を大臣にしてしまいます。

だれを大臣にするかしないかは天皇のきめることでした。

皇極女帝がだまっているのをいいことに、かってに大臣になった入鹿のまずしたこと、それは武力で、ヤマシロノオオエをせめほろぼすことでした。

皇極女帝の皇太子はまだきまっていません。候補者は、さきにあげた三人、――中大兄、フルヒトノオオエ、ヤマシロノオオエです。

この三人のうち、入鹿が立てたいのはだれか、もちろん、いとこにあたるフルヒトノオオエです。

フルヒトノオオエを立てるにあたっては中大兄のことも気にかからなくはないけれど、これはまだ年少なのだから、いそぐにあたらぬ、それよりも、さしあたり、ヤマシロノオオエの方をなんとかしなければ………。入鹿の心中は、こうだったのでしょう。

『日本書紀』には、この頃、人々がこんな民謡をうたったと書いてあります。

| 岩の上に 小猿(こざる)米焼(こめや)く 米だにも 喫(た)けて通らせ 山羊(かましし)の小父(おじ) |

そして、『日本書紀』は、この民謡の、「岩の上」というのは、ヤマシロノオオエの住んでいたイカルガノ(斑鳩)宮のこと、「小猿」は入鹿、「米焼く」は、イカルガノ宮を焼くこと、「山羊の小父」は、ヤギに似た顔つきのヤマシロノオオエのことで、入鹿がイカルガノ宮を焼こうとしているから、ヤマシロノオオエよ。せめて米だけでもたべておにげなさい、といっていたのだと解説しています。

この解説を信じると、ヤマシロノオオエという人は一般の人々の間にも人望があったと思われます。

それがまた入鹿の気にかかるところでもあったのでしょう。

入鹿がコセノトクタ(巨勢徳太)らにイカルガノ宮をせめさせたのは、大臣になってから一か月しかたたない十一月のことでした。

ヤマシロノオオエは、いったん一族をひきつれて生駒山にのがれましたが、再びイカルガに帰り父太子ゆかりの斑鳩(いかるが)寺(法隆寺)にはいりました。

ヤマシロノオオエはこの時、すでに死を覚悟していたのです。

生駒山中で、おともの一人が東国へいってヤマシロノオオエの領地の人々を中心に兵を集めましょう、とすすめたのにたいし、ヤマシロノオオエは、こういったといいます。

「私が兵をおこして入鹿をうったら、きっと勝てるだろう。

しかし、私一人のために、大勢の罪のない人々をきずつけたり死なせたりするにしのびない。

だから、この身を入鹿にくれてやろう。」

こうしてヤマシロノオオエの一族は入鹿のさしむけた兵土たちのかこみのなかで、一人残らず自殺してしまいました。

ヤマシロノオオエー族がほろびたことは多くの人々にとって、大きなショックでした。

なかでも、天皇家の人々、そのなかでも、とくに中大兄皇子は考えこまざるをえませんでした。

邪魔者と思えば、天皇の身うちであろうとおかまいなしに、やいばをむけ、たおしてしまうのが、入鹿のやりかたです。

――うかうかしてはいられぬ、――

中大兄皇子は思いました。

若い皇子には(皇極二年に十八歳)、ヤマシロノオオエ(としはわからないが、中大兄、フルヒトノオオエよりはずっと年長)にはなかったファイトがありました。

ファイトだけではありません。皇子は、南淵請安を先生として、中国の学問も深めていました。

請安は、唐のまえ、中国が隋といったころ学問僧として遣隋使について中国に渡り、三十年あまりの間、勉強して、同じように勉強した高向玄理(くうむくのくろなろ)、僧旻(そうみん)らとともに、舒明十二年(六四〇)に帰ってきていたのです。

この請安のところに勉強にかよってくる仲間に、中臣(なかとみ)鎌足(のちの藤原鎌足)という青年がいました。

中臣氏は、代々、神をまつることを職とする家がらでした。皇極三年(六四四)正月、鎌足は朝廷から、神祇伯(かむつかさのかみ)という役をつとめるように命じられます。

しかし、時勢のうごきに敏感で、なにかもっと大きなことをしたいと思っていた鎌足は、病気だからといってこの命令を断わり、摂津(せっつ=大阪府)の三島にひっこんでしまいました。

かれの見ていた時勢のうごきとはもちろん、入鹿の目にあまるわがままのこと、そして、こんなことをするようではソガ氏ももう長くはないだろうということです。

彼は三島で、病気療養をしていたカルノミコ(軽皇子、のちの孝徳天皇)と近づきになりましたが、やがてこの皇子の人柄に不満をおぼえ、皇子からはなれます。

鎌足が、つぎに目をつけたのは中大兄皇子でした。

――この皇子こそ、つぎの時代をせおって立たれる希望の星! なんとかして、近づけないものか。――

その願いのかなえられる日がきました。

法興寺(ほうこうじ=飛鳥寺)の庭の、ツキの木の下で行れた、皇室のけまりあそびの、観衆にまじっていた鎌足は、中大兄がまりをけったはずみにとばした靴を、いちはやくひろいあげ、皇子にささげたのです。

「ありがとう。」

皇子は礼をいいながら、鎌足の顔をしげしげと見て、

「そなたに、どこかであったことがある。」

「南淵先生のおたくではございませんか。」

「そうか、そなたも、南淵先生に………。」

「はい。」

それからは、皇子と鎌足のなかは深まり、二人は南淵請安(みなぶちしょうあん)の家へのいきかえりに、ソガ氏のこと、そして、これからしなければならないことなどを語りあったと伝えられています。

皇子は十九歳、鎌足竺二十一歳でした。

『日本書紀』は、皇極三年(六四四)冬十一月のこととして、入鹿が、アマカシノ(甘橿)岡に、父エミシと自分の家をならべて建て、父の家を上宮門、自分の家を谷宮門といい、自分の子供たちのことを王子といった、と書いています。

みかどは、のちには天皇のことをいうようになりましたが、もともと、皇居のことです。みこは皇子です。入鹿が、そういう言葉を使ったとすれば、この頃もう、入鹿は天皇や皇室をそれていなかったということもできるのです。

また、アマカシノ岡は海抜こそ一四七メートルと、そんなに高くはありませんが(天香久山=一四八メートル、耳成山=一三九メートル、畝傍山=一九九ノートル)、そのながめのよさにかけては、いまも展望台があるほどで、飛鳥一体をひとめで見わたすことができます。

エミシや入鹿の家からも、皇居イタブキノ(板蓋)宮、中大兄皇子と鎌足が近づくチャンスがうまれた飛鳥寺の庭などを、眼下に見おろすことができたのです。

入鹿は、こういう場所に大きな屋敷をかまえて、権力をほこるつもりだったのか、皇室にいどみかかるつもりだったのか。

あるいは反ソガ氏のうごきを見張るつもりだったのか。

そういえば、父子の家のそとまわりには厳重な垣がつくられ、門のそばには武器を治めた庫、水をたたえた舟などがおかれ、いつも力もちの男たちが武器を持ってまもっていたということです。

よく知られている飛鳥イタブキノ宮大極殿での惨劇――天皇の前で、大臣入鹿が中大兄皇子とその同志らに殺されるという大事件がおこったのは、あけて皇極四年(六四五)六月十二日のこと。

この日、コウクリ、クダラ、シラギ三国の使者が、貢ぎ物をささげるためにやってくるまえに、まず天皇にそのことを書いた文書をたてまつるという儀式が行われたのです。

三国の使者が難波あたリまできて、いたのは事実ですが、文言をたてまつる儀式のことは大臣である入鹿をひきだすための、中大兄皇子、鎌足らのはかりごとでした。

入鹿の殺されたあくる日、父エミシは、屋敷に火をはなって自殺し、さしもの権勢をほこったソガ氏はここにほろんでしまいます。

皇極天皇は退位し、皇位を中大兄皇子につがせようとしました。

ところが、中大兄皇子は鎌足と相談のうえお断わりし、叔父にあたるカルノミコを推薦します。

カルノミヤが即位して孝徳天皇となり、中大兄皇子は皇太子として、鎌足とコンビで皇室中心の新しい政治をはじめていきます。

この改革のことを「大化の改新」というのです。

大化は新政府ダスタートをきるにあたってさだめた年号のことで、この年六四五年が大化元年とされました。

もう一度、入鹿をころした日のことに話をもどすと――、その日の中大兄皇子たちの計画では、入鹿を葬るのは、サヘキノコマロ(佐伯子麻呂)と、カツラギノワカイヌカイアミダ(葛城稚犬養網田)の役目でした。

ソガノイシカワマロ(蘇我石川麻呂)が、三国からたてまつる文書を天皇の前で読みあげている間に、それを実行する手はずだったのです。

ところが、コマロとアミダは気おくれしてしまい、イシカワマロが読みおわろうとするのに、とびだしていくことができないのでした。

「やあっ!」

というかけ声とともに、大刀をふりあげたのは、中大兄皇子でした。

皇子の大刀は、入鹿の頭めがけてふりおろされました。

コマロもようやく気をとりなおして、入鹿の足に斬りかかりました。

入鹿は、血まみれのまま、玉座のまえへころがっていき、息もたえだえに、

「私は、こんなめにあうような、わるいことを、いたして、おりません。どうぞ、おさばきを………。」

といったまま、こときれてしまいます。

あまりのことに、まっさおな顔のまま、ぶるぶるとふるえていた女帝はようやく、いいました。

「皇子、これは一体、どうしたことなのです。」

すると、中大兄皇子は、うやうやしくひざまずき、ゆっくりといいました。

「入鹿は、皇位をかたむけようとしました。入鹿などに皇位をうばわれてなりましょうか。」

女帝がさっと、御殿のおくへ姿を消したのは皇子のその言葉がおわるかおわらぬうちでした。

五十二歳、かたちだけとはいいながら、亡き夫舒明のあとをうけて天皇になり、のちにまた天皇(斉明)になったほどの、しっかりものの女帝にも、これはどのショックをあたえた事件だったのです。 |

入鹿を殺す中大兄皇子

|

4 おそろしい人 top

このおそろしい事件をその目で見たのに、ごくかぎられた人々だったでしょう。

宮廷にあがってまもない額田女王が、その場にいあわせたかどうか、それはわかりません。

しかし、もし、その揚にいなかったとしたところで、うわさはその日のうちに、宮廷じゅうへその周辺へと、ひろがっていったにちがいありません。

むろん、額田女王の耳にも、人の口から口に伝えられるその事件のありさまがはいったはずです。

蘇我入鹿の天皇家にたいする無道なふるまいが、ゆるされるべきでなかったことは額田女王にも、どうにかわかりました。

〈けれども………けれども………。〉

額田女王は、おさえてもおさえてもとまらない、全身のふるえのなかで、思うのでした。

〈あの方が、ご自分の刀で、入鹿とのを殺されるなんて………。

あの方が、事件の主人公でいらっしゃるなんて………。なんというおそろしいかた!〉

あの方――中大兄皇子は額田女王が宮廷にあがるすこしまえごろから、ときおり姉鏡王女のもとへ、姿を見せていました。

男の人と、女の人が愛しあうとはどういうことなのか、その本当の意味は、よくはわからなかったけれど、姉と皇子が話しあっていたり、あるいはだまってむかいあっていたり、広い屋敷の中を二人ならんでそぞろ歩いていたりする姿から、ばくぜんとながら、二人の「愛」が感じられました。

「こんなお歌をいただいたの。」

はにかみやで、口数のすくない姉が、いかにもはずかしそうに目をふせて、一首の歌を口ずさんだのは額田女王が、ついこの間、ひさしぶりにおひまをいただいて、里さがりしたときでした。

妹(いも)が家も 継ぎて見ましを 大和なる 大島の嶺(ね)に 家もあらましを

(あなたの家が、わたしのところからよく見える大島の山にあったら、いつも見ることができるのに

――あなたの家がもっと近かったら、もっとたびたび、あなたをおとずれることができるだろうに、) |

「なんておやさしいお歌でしょう。そしてお姉さまは、どんなお歌をお返しになりましたの。」

「私のは………。」

鏡王女は口ごもりました。頬があかくそまっています。

「おしえてください。あの方のお歌だけで、お姉さまのをおしえてくださらないなんて、ずるい。」

額田女王は姉の手をとって、何度もふりました。そうしたら、姉の閉ざされた唇がゆるむとでも思っているように――。

「わらわないでくださいね。」

姉はいいました。

「わらったりなど、しますものか。」

「秋山の………」

「秋山の?」

「樹(こ)の下隠(したかく)り ゆく水の われこそ益(ま)さめ 御思(みおもい)よりは」

「すてき!」

額田女王は思わず、そういってから、姉の歌を、ゆっくりと、声にだしてみました。

秋山の 樹(こ)の下隠(したかく)り ゆく水の われこそ益(ま)さめ 御思(みおもい)よりは

(秋の山の樹の下がくれに流れていく水が、人目にたたずに水かさをますように、私の方こそ、いっそう深く、あなたさまをおしたいしているのでございます。あなたさまのお気持ちにくらべましたら。) |

いかにも鏡王女(かがみのひめみこ)らしい、ひかえめで、しかも情熱的な歌でした。

〈お二人の愛が、いつまでもつづきますように。〉

額田女王は、姉の幸せそうな横顔を見まもりながら、心のなかで、そう祈らずにはいられませんでした。

その姉の相手――姉に、あのようにやさしい歌をおくった中大兄皇子が、こともあろうに大刀をふるって、人を殺そうとは………。

〈いいえ、あの方は正しいことをなさったのだ。入鹿という悪者をたいらげるには、ああなさるよりほかなかったのだ。〉

そう思って、心をおちつけようとしても、体の底からわきあがってくる脅えは、とどめようがないのでした。

中大兄皇子にかぎらず、男の人の住む世界は、複雑で、きびしいものです。

国の政治というような重大な事業にかがありのある人であれば、その複雑さやきびしさの度合も、また一段と深いものでしょう。

女の人との愛も大切なものにはちがいなくても、それはそういう男の人にとって、あくまでも一部分の世界にすぎません。

けれども、そのことがわかるには、額田女王はあまりにおさなく、あまりに初々(ういうい)しかったといえましょう。

彼女はいま突然見せられた、いままで想像もできなかったような中大兄皇子の姿を知って、ただただ、おそれおののくばかりでした。

運命のふしぎな糸が、のちに彼女とこの事件の主人公である皇子をむすびつけるのですけれど、もとより神ならぬ身、二人はむろんのこと、だれもそんなことを知るはずもありませんでした。

ところで、『万葉集』巻一には「明日香川原宮で天下を治めていらっしゃった天皇の代」に、額田女王のよんだ歌として、つぎの一首がのっています。

秋の野の み草刈り葺(ふ)き 宿(やど)れりし 宇治の京の 仮蘆(かりいお)し思ほゆ

(秋の野の草をかって、屋根にふき、そこにとまった、宇治のみやこのあの仮の小屋が思い出される、) |

明日香(あすか)川原宮で天下を治めていらっしゃった天皇の代、というのを、皇極天皇の代とすると(ほかに孝徳、斉明時代説があるので)、皇極天皇の何年かが問題になります。

額田女王が、宮廷におつかえするようになったの統皇極三年のこと、そして、四年六月には問題のクーデターがおこり、天皇は退位しますから、額田女王がこの歌をよんだ時期も非常にかぎられてくるわけです。

いずれにしても、 この歌は、『万葉集』に額田女王の作として出てくる最初の歌であり、額田女王は十四歳か十五歳で、はやくも大人にひけをとらない、堂々たる作品を生んだことになります。

5 采女(うねめ)でなく、巫女(みこ)でなく

top

長い間、ソガ氏がほしいままにしていた政治の実権を、皇室の手にとりもどした中大兄皇子は、クーデターのときからむすびつきを深めた中臣鎌足にたすけられて、しだいに新しい政治をくりひろげていきます。

新しい政治の出発にふさわしく、大化元年(六四五)の末、都も飛鳥から難波(なにわ=大阪)にうつされました。

大化の改新といわれる今度の新しい政治については、くわしい話はさけますが、この政治のやりかたの一番のねらいは、公地公民、つまり、天下の土地と人民はすべて天皇のもの、という考えかたといえたでしょう。

それでは、この新しい政治がすすむにつれて、人民の暮しはらくになり、幸せになったのかというと、けっしてそうではありませんでした。

人民はこれまで、豪族の私有の民として、自由のない暮しをしてきたのですが 今度は天皇が豪族にかわっただけで、支配をうけ、税をしぼりとられるという点ではすこしも変わらなかったのです。

ともあれ、新政は足音もかるく前進していくように見えました。

しかし、ちょっと見方をかえると、中大兄皇子の新政府は、なんとなまぐさい血のにおいをただよわせていたことでしょう。

新政府が生まれるとき、すでにそうたったことは、これまでにくわしく話したとおりです。

ところで、それから二か月しかたっていない九月、吉野にいたフルヒトノオオエノミコが、中大兄のつかわした兵によって殺されてしまいます。

フルヒトノオオエは、中大兄皇子にとっては、腹ちがいの兄にあたりました。母はソガノウマコの娘でした。

皇極女帝が皇位を去ることになったとき、あとつぎの候補者が三人いました。一人は中大兄皇子。

しかし彼は、まえにも話したように、断わりました。

もう一人はこのフルヒトノオオエノミコ、残る一人がカルノミコだったのです。

女帝は、カルノミコをえらぼうとしました。すると、カルノミコは、フルヒトノオオエの方が年長であり、さきの天皇(舒明)の皇子でもあるからと、フルヒトノオオエを推薦しました。

フルヒトノオオエとすれば、エミシ、入鹿という力づよいうしろだてをうしなったいま、うっかり皇位をうけてはどんなことになるかしれない、と考えたのでしょう。

すぐさま出家して、吉野にはいってしまったのです。

結局、カルノミコが即位して、孝徳天皇となったわけです。

そのフルヒトノオオエに、謀反のたくらみがあり、秘密の計画にくわわった一人が中大兄のもとへ自首して出たので、中大兄がさっそく兵をさしむけたというのですけれど、本当のところは、はたしてどうだったのでしょう。

入鹿をたおしても、ソガ氏につながりのある者は残っているはず。

彼らがフルヒトノオオエとむすびついて、新政府をたおそうとすることもありうるはず。

中大兄皇子はそういう警戒をおこたってはいなかったのです。

だから、フルヒトノオオエらの秘密の計画にくわわったと自首してきた者も、じつは中大兄その人が吉野へはなっておいたスパイだったかもしれないのです。

新政府の左大臣をつとめていたアベノクラハシマロ(阿倍倉梯麻呂)が病死したのは大化五年(六四九)三月十七日のことでした。

それから七日めの三月二十四日、ソガノヒムカ(蘇我日向)という者が、中大兄皇子に密告します。

「兄、ソガノイシカワマロが、あなたさまを暗殺する機会をねらっています。」

中大兄はさっそく、そのことを天皇に伝えました。

天皇は右大臣イシカワマロのところへ使いをやり、事実かどうかを問いたださせました。

イシカワマロは天皇のまえで申しひらきをしたいと、使いをかえします。

時をうつさず、イシカワマロの屋敷は天皇のつかわした兵士にかこまれてしまいました。

イシカワマロは、家族をつれ、大和の飛鳥にある自分の氏寺、山田寺へにげこみ、二十五日、妻子とともに自殺してしまいます。

このことだけでみると、中大兄皇子は、ヒムカから密告をきき、それを天皇に伝えただけで、事件には直接関係していないように見えます。

しかし、そうではなかったのです。

イシカワマロに申しひらきをさせなかったのも、彼を自殺においこんだのも、じつは中大兄でした。

イシカワマロは中大兄の妃、オチノイラツメ(遠智娘)の父でした。

鎌足が入鹿一味をうちほろぼそうとはかるについて、ソガ氏の一方の有力者であるイシカワマロを味方にひきいれるため、その娘のオチノイラツメと中大兄皇子をむすびつけたのでした。

そんなイシカワマロを、中大兄は本当かどうかわからない密告によって、よく調べもしないで、何故せめ、死なせてしまったのでしょうか。

しかも、イシカワマロの死後、かれに、中大兄暗殺のくわだてなどなかったことがはっきりしたのでした。

中大兄は、あわてて、いいかげんな密告をして兄イシカワマロにとってかわろうとしたヒムカを九州の大宰府においやりましたが、いまさらそんなことをしても、後の祭りでした。

死んだイシカワマロは、再びよみがえってはこなかったのです。

中大兄にとって、イシカワマロは、入鹿をたおすときにこそ、必要な人物でした。

けれども、クーデターが成功して、改新政治が活発に進みだした大化四、五年ごろになってみると、もう用はないというより、いくらか重荷になってきたのではないのでしょうか。

大化四年(六四八)、中大兄が、重臣たちのかむる新しいかんむりをきめたのに、左右大臣は、まえどおりの古いかんむりをかむることにしたと、『日本書紀』にあります。

アペノクラハシマロや、ソガノイシカワマロにあった、この古さ頑固さは、これから思いのまま政治をすすめていこうと考えている中大兄には、大きなさまたげに思われだのではないでしょうか。

ちょうどその時、クラハシマロが病死しました。

一人残ったことで、いっそう、元老としての重味が増すにちがいないイシカワマロを、いっそのこと………ソガノヒムカの告げ口をきいたとき、中大兄はとっさに、そう考えたにちがいありません。

イシカワマロは愛する妃オチノイラツメの父です。

しかし、中大兄にとってはそのことよりも、自分がこれからすすめようとする政治の方が、はるかに大切だったのです。

父と一族のむざんな死のことを知ったオチノイラツメは、まもなく病気になり中大兄皇太子との間にうまれたオオタノヒメミコ(大田皇女)、ウノノササラノヒメミコ(鵬野讃良皇女、のちの持統天皇)、タケルノミコ(建皇子)という、上でもまだ十歳になるかならずの、幼い三人の子を残してなくなりました。

中大兄皇太子は、さすがに、この妃の死を悲しみましたが、これもまた自分のまいたたねであったのです。

このように、いつも片手にさやをはらった白刃を持って、邪魔者は殺すぞと叫んでいるような、「おそろしい」政治家中大兄皇太子が政治をすすめている時代、その皇太子のそば近くで、ひとつの愛がうまれていました。

中大兄よりは五つ年下の弟の大海人皇子と、額田女王との愛です。

それを、大化二年(六四六)のこととすれば、二人とも十六歳。翌年のことなら、十七歳です。

やがて、額田女王は、大海人皇子の子をうみました。トオチノヒメミコ(十市皇女)です。

額田女王のこと犬 「采女」と書いた古リ記録があります。

郡司の次官以上――つまり、地方の豪族の姉妹や娘たちのなかから、とくに顔かたちの美しいものを天皇にさしだしたのが采女です。

采女は、地方の豪族が、天皇に忠誠をつくすしるし、いわば人質のようなものだったといえます。

七世紀の末か、八世紀のはじめにかけては、采女の仕事は法律できめられていました。

その仕事とは天皇の食膳をととのえ、食事のせわをすることでした。

もちろん、それよりまえにも法律はなくても采女はいたのです。

そして、采女は、あるいは天皇の妃となって、天皇の子を生むこともありえたのです。

しかし、采女を妃にできるのはあくまで、天皇にかぎられていました。

采女は各地えりすぐりの美女たちでした。

だから天皇ではない男性たちの間にも、采女にあこがれる者がすくなくなかったのです。

『日本書紀』の、舒明天皇八年の記事にも采女に手をだしたものを一人のこらず調べて罪におとした、三輪小鷦鷯(みわおささぎ)という者は、その取調べのきびしさに、自分でくびをさして死んだ、とあります。 |

大海人皇子と、額田女王との愛で女の子が生まれた。

トオチノヒメミコ(十市皇女)は額田王女のただ一人の子供だった。

|

| われはもや 安見児(やすみこ)得たり みな人の 得(え)がてにすとふ 安隠児得たり |

『万葉集』巻二にある、中臣鎌足の歌です。

安見児(やすみこ)は采女(いななめ)の名で、ときは中大兄皇太子が即位して天智天皇となったころ、私は、まあ安見児を手に入れたよ、みながとうてい手に入れかねるという安見児を、わがものにすることができたよ、という意味の歌です。

鎌足の大喜びしているさまが、目に見えるようではありませんか。

大喜びしているのも道理、鎌足は天皇から、安見児という美しい采女を妻にせよといただいたのですから………。

このことは反対に、鎌足ほどの人でも天皇がくださるのでなかったら、かってに采女を妻にすることができなかった、ということでもあるわけです。

采女がそういう立場におかれていたとすれば、そして額田女王が采女だったとすれば、たとえ皇太子の弟とはいえ、大海人皇子が、妃にできるはずがありません。

まして、「ひめみこ」とか「おおきみ」とかよばれる額田女王は、地方の豪族の姉妹や娘よりは身分が高かったにちがいなく、だから額田女王は采女だったとはいえないのです。

額田女王は、宮廷の神まつりに奉仕するという、特別の使命を持っていました。

つまり、巫女のような役目です。

神につかえるからにはそのひとは、神聖でなければなりません。

男の人に愛されたり、愛したり、妻になったり、いわんや、子供を生むなどということはゆるされないはずです。

ところが、額田女王は子供をうみました。

たしかに、トオチノヒメミコという娘をうんだのです。十七か、十八のころに。

これは、どういうことなのでしょう。

采女のようで采女でなく、巫女のようで巫女でなく、妃のようで妃ではない。

――額田女王は、こういう微妙な、それゆえ自由でもある立場にいた、と考えるよりほかありません。

いずれにしても、これがなみの身分の男と女だったら、大海人皇子と額田女王は、年わかい夫婦として、かわいいおさな児を中心に、ささやかだけれど希望にみちた毎日をおくったことでしょう。

しかし、大海人皇子は、いまを時めく皇太子の、血をわけた弟でした。

もう少年ではない皇子に、兄皇太子は、ときには国の政治についての相談事をもちかけることもあったでしょう。

皇子も内心兄のやりかたにさまざまな批判はしながらも、相談にはこたえ、しだいに兄皇太子のたのもしい片腕になっていったでしょう。

額田女王にしても、単に一人の子の母親として、いつまでも平和な暮しを続けていたとは思えません。

彼女には、特別の使命があったはずですから………。

top

**************************************** |