|

��������������������������������������������������������������������������������

Index ���̈��@���̓��@���̎O�@���̎l�@���̌�

�z�c�����̌�������Z�c�q�Ƒ�C�l�c�q�i���̓�j

�@�@�@�@�@6�@�A���}�m�~�R�̔ߌ� top

�@�\�K�m�C�V�J���}������������N�̓A�����i�Ȃ��Ɓ��R�����̐��k���j�̍��i�i���ɂ̂����j������ɔ����L�W�i賁j�����サ�܂����B

�@�����L�W�����ꂽ���Ƃ́A�w�҂�g���̍����m�����̐��ɂ��ƁA���N�⒆���ł́A�߂ł������邵�������ł����B

�@�����ŁA����ł́A���E��b�i����b�ɃR�Z�m�g�^�A�E��b�ɃI�I�g���m�i�K�g�R���V�C����Ă����j�ȉ��A��l�������ׂĂ�����т₩�ɒ��������o�ɓ����ꂽ�L�W���ނ�����V�����s���܂��B

�@�������L�W��H�ɁA����ȑ傰���ȋV���͏펯�ł͍l�����Ȃ����Ƃł����B

�@�������A����Z�c���q��A����̂����������l�����Ƃ��ẮA���̔����L�W�����ꂽ���Ƃ��`�����X�ɁA

�@�u���h�ȓV�q�i�����čc���q�j�������������Ă悢���������Ă��邩��A����Ȃ߂ł��������łĂ����̂����B

�@�݂�Ȃ��A���̂悤�ȓV�q�ɁA�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ����B�v

�ƁA�V���̐l�X�ɂ��������āA���̂��̂����V�����������̂ƌ����܂��B

�@������L�O�ɁA���̔N�Z�܁Z�N���A����i�͂����j���N�Ƃ��邱�Ƃɂ��܂�܂����B

�@�V�c����g�̑�S�i����������j�{����A������g�̃i�K���m�g���T�L�m�i�����L��j�{�Ɉڂ����̂́A��賓�N�i�Z�܈�j�̑�݂����̓��̂��Ƃł����B

�@�i�K���m�g���T�L�m�{�͖{���̌����ȉ��{�Ƃ��āA�剻�̂͂��߂���A���N������ő��c���Â����Ă����̂ł��B

�@��S�{�͂��ꂪ�ł�������܂ł́A����̉��{�ł����B

�@�Ƃ����Ă��A�i�K���m�g���T�L�m�{�����S�ɂł�������̂͂����Ĕ�賎O�N�㌎�̂��ƂɂȂ�܂��B

�@�u���̋{�a�̂��肳�܂͕M�ɂ����t�ɂ���������킹�Ȃ��قǂ������v�Ƃ����w���{���I�x�̋L����M����ƁA���̗��h�����v������܂��B

�@�Ƃ��낪�A��賎l�N�i�Z�O�j�ɂ͂�����������̂��ƁA�c���q����Z�́A�V�c�ɂ������Ȃ��Ƃ������܂����B

�@�u��͂�A�s�͑�a�̂ق�����낵���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B��a�ւ�����܂��傤�B�v

�@�u�ȁA�ȂɁA�Ȃ�Ƃ����H�v

�@�F���V�c�͍c���q�̌��t�̈Ӗ����͂��肩�˂āA�����������܂����B

�@�V�c�Ȃ炸�Ƃ��A���̍c���q�̌��t�͗����ɋꂵ�ނ��̂ł����B

�@�������A�c���q�͊�F�ЂƂ������A

�@�u�s���a�ֈڂ������Ƃ��˂������Ă���̂ł��B�v�ƁA�J�Ԃ�����ł��B

�@�u�Ȃ�ʁB�v

�@�V�c�́A�͂��������q�ł����܂����B

�@�u���̓�g�̌S�Â���̂��߂ɁA�ǂꂾ���̍��͂�����ꂽ���B�ǂꂾ�������̐l�������Ƃ����������������B

�@������A���������Ԃ悭�m���Ă��邻�Ȃ��ł͂Ȃ����B

�@���������̓s���悤�₭�����������肾�Ƃ����̂ɁA�Â��͂����̂̂悤�ɂ��Ă悤�Ƃ����B

�@���ɂ͂킩��ʁA���Ȃ��̐S���킩��ʁB�v

�@�킩��ʂȂ�킩��ʂł�낵���A�Ƃ���A����Z�c���q�́A�������Ƒ�a�ɂЂ������A��̂قƂ�́A��ӂ̍s�{�ɓ����Ă��܂��܂��B

�@�c���q�����ł͂���܂���ł����B���c�ɏ�c�A��C�l�c�q�A�����̂ق������S���A��������ɁA�F���V�c�̍c�@�ł���n�V�q�g�m�q���~�R�i�Ԑl�c���A����Z�̓��ꖅ�j�܂ł��A�c���q�ɂ����������̂ł��B

�@�F���V�c�́A���������ʂɂ����Ƃ�����A����Z�c���q�Ɗ����̐��{�̏���ғI�ȑ��݂ł����B�������A�V�c�ɂ��A�����̍l��������A�ӔC������܂��B���̂Ƃ����A����҂Ƃ��āA�c���q�Ɗ����̂Ȃ����܂܂ɂ܂�����Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ������ł��傤�B

�@�c���q�⊙���ɂ́A����ȓV�c�͋C�ɂ���܂���ł����B�����ŁA�������葊�k�������˂��������A�V�c���g�ɂ�������ɂ��A��l�ڂ����ɂ����悤�A�Ƃ������ƂɂȂ����̂ł��B

�@������������̗��h�ȓs�����Ă邱�Ƃ́A�V�c�ɂ�����܂ł��Ȃ��A�c���q�ɂ������ɂ��A���̂т��������Ƃ������ɂ���������܂���B����ɂ�������炸�A�����Ă�������s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��قǁA�V�c�ƁA�c���q�A�����̊Ԃ̕s�a�A�ւ�����Ƃ��������̂��A�ʂ������Ȃ�ʂ��̂ɂȂ��Ă����A�ƍl�����܂��B

�@�V�c���i�K���m�g���T�L�m�{�Ɉڂ�����賓�N�i�Z�܈�j�\�A��݂����̓��̖�A�V�{�ɂقNj߂��A�W�t�m�i���o�j�{�ɂ͓��l���܂�̑m���܂˂���Ă��o����݁A�{��ɂ͓�玵�S���܂�̓������Ƃ����ꂽ�̂ł����B

�@�q����́A�����������A�܂ڂ낵���������B�r

�@������g�̑�n�̈���A�ˑR�����ǂ��̂悤�ɂȂ��Ă��܂������{�̈ꎺ�ŁA�V�c�͐O�����݂��߂�̂ł��B

�q�c���q���������̂͂������������Ȃ��B�������A�ň��̍c�@�܂ŁA���̎������̂Ă�Ƃ́A�r

�@���Ƃ��Ə�v�łȂ������V�c�́A�V���b�N�̂��߁A�a�̂Ƃ��ɂ��g�ƂȂ�A��x�Ƃ��������邱�Ƃ��ł��܂���ł����B

�@�V�c���Ȃ��Ȃ����̂́A��賌ܔN�i�Z�l�j�\���\���̂��Ƃł��B

�@���̂Ƃ��\�܍������A�V�c�̖Y��`���A���}�m�~�R�i�L�ԍc�q�A��̓A�y�m�N���n�V�}���̖��I�^���V�q���j�́A�ǂ�Ȏv���ŁA���̏��̕��V�c�̂߂�������ɂ��肵�߂����Ƃł��傤���B

�@������N�i�Z�܌܁j�̂͂��߁A�Z�\��̍c�ɏ�c���A�\�N�܂��̎v���o���܂������Ȃ��C�N�u�L�m�{�ŁA�Ăэc�ʂɂ��܂����B�Ė��V�c�ł��B

�@�c���q�ɂƂ��Ă͂��ނ����f���i�F���j��V�c�ɂ����������A���̕��V�c�ɂ��������ق����A�ǂ�Ȃɂ������₷���������Ƃ��낤�Ǝv���܂��B

�@�������c���q���A����قǎ��R�ɂӂ�܂������Ƃ����ƁA�����ł͂���܂���ł����B

�@�����炵���s���̂��˂��A���������Ɖ萶����̂ł��B

�@���̂ЂƂ́A�����܂ł��Ȃ��A�A���}�m�~�R�̓����ł����B

�@�Ƃ����Ă��A���}�m�~�R���A�Ƃ肽�ĂĂ����قǂ̓��������߂����A�Ƃ������Ƃł͂���܂���B

�@������A�����Ƃ������A�A���}�m�~�R�����̐��ɂ��邱�Ƃ��̂��̂��A�c���q�ɂ͕s���������A�Ƃ������ق���������������܂���B

�@�Ė��V�c�̎O�N�i�Z���j�A�A���}�m�~�R�͏\���ɂȂ�܂����B

�@���V�c�̎�����O�N�A�������邻�̂܂���܂ŁA���V�c�̋��ɔR���Ă����ɂ������Ȃ����O�̎v�����A���ƂƂ��ɁA���ƂƂ��ɁA���悢��Y�ꂪ�������̂ƂȂ��āA�c�q�̋��������ނ���܂��B

�@���߂ĕ�ł������Ă�����A�Ȃ����߂����@����������ł��傤�B���̕���A���܂͖S���l�ł����B

�@������ɂ���ł��A�ɂ��݂���Ȃ��c���q����Z�A

�@�������A���ꂩ�Ƃ����āA��������l�ŁA�ƂĂ��Ȃ��傫�Ȍ��͂��������Ă��A�ǂ����邱�Ƃ��ł���ł��傤�B

�@�A���}�m�~�R�̎v���́A�����ւ����ւƂ�����܂����B

�@�A���}�m�~�R�́A���ꂪ���Ă��Â��Â��N�ł����B

�@�����ł��A�c�q�͎v���Y���܂�ɁA�C�����������O�܂Œǂ����܂�Ă����̂ł��B

�@�u�A���}�m�~�R�͂�����Ă���B�v����Ȃ��킳�������܂����B

�@�u����A�������܂˂����Ă���̂��B�v�Ƃ����l�����܂����B

�@�u�Ȃ��@�������܂˂�����K�v������H�v���ꂩ���A�����������܂����B

�@�u�傠��Ƃ����B���Ƃ��킸�A��Ƃ��킸�A�c�q���������Ă���ڂ����邩�炳�B�v

�@�c�q���������Ă���ځB�ނ��B����͍c���q����Z�̖ڂł����B

�@�����ɔ��̐����ƂƂ����Ė��c���q����͂�l�Ԃł��B

�@�������c�q�̕��ɂ������ĂƂ������������v���ɂ��A���l�����c�q�������ɂ������Ăǂ��ł邩�́A�s���������ɂ���������܂���B

�@�c�q��l�Ȃ炽���������Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B

�@�������B�L�����Ԃɂ́A�c�q�̗���ɓ�����悹��l�X�������Ȃ��炸���邱�Ƃł��傤�B

�@���{�ɔ����������Ă��鍋�����������܂��B

�@����炪�ЂƂ����܂�ɂȂ��āA�c�q���������āA�����ɂ͂ނ����Ă�����c�c�c�B

�@�����Ȃ�Ȃ������ɁA�Ȃ�Ƃ����˂Ȃ�ʁA�c���q�͍l�����߂��炵�܂����B

�@����A�A���}�m�~�R�͍c�q�̌��N���Ă����ɐl�̂����߂ŁA�I�ɂ̖��K�i�ނ�j�̓��i�a�̎R�����艷��j�֕ۗ{�ɏo�����Ă����܂����B�Ė��O�N�㌎�̂��Ƃł��B

�@�j���I�ȍ����̂��炤�C�ӂ̓��́A�c�q�̂Ƃ����ꂽ�S���Ƃ��ق����̂Ɍ��ʂ�����܂����B

�@�₪�āA�c�q�́A����������悤�ɂق��炩�ȐN�ɂȂ��āA�s�ɂ������Ă��܂��B

�@�c�q�͖��K�̓�����قNjC�ɂ������̂��A����ɂ�����Ė�����ɁA�݂₰�Ȃ��������قǂł����B

�@����͖ڂ��ق��߂āA

�@�u����Ȃɂ悢�Ƃ���Ȃ�A���������Ă݂������̂ł��ˁB�v�Ƃ����܂����B

�@���Ԃ�A����͂��̂Ƃ��A�Ȃ�̋C�Ȃ��ɂ����������̂ł��傤�B

�@�Ƃ��낪�A���ꂩ��܂��N�������Ė��l�N�i�Z�ܔ��j�\���A����͂ق�Ƃɖ��K�̓��ւł����Ă������ƂɂȂ�܂��B

�@���̔N�̌܌��A����̍ň��̑��A�^�P���m�~�R�i����Z�c���q�ƃI�`�m�C���c�m�̊Ԃ̎q�j���킸�����łȂ��Ȃ�܂����B

�@���̍c�q�͂��܂�������������Ƃ������ƂŁA����ȕs���R�ȑ̂̑��Ȃ̂ŁA�c�ꏗ��̂��Ƃ����݂����������[�������̂ł��傤�B

�@���̑����Ȃ���������̔߂��݂́A���̐l�X�����������܂�Ȃ��������قǂł����B

�@�c���q�͏���ɁA�ۗ{�������߂܂��B

�@�ǂ����悢���A�Ƃ������ƂɂȂ�܂����B

�@�q�������A���K�i�ނ�j�̓��B�r

�@��N�܂��A�A���}�m�~�R���A�ڂ��P�₩���Č�������̉���̂��Ƃ��A����͎v���������̂ł��B

�@�s�K�ɂ́B����Z�c���q�ȉ��A���{�̂��炩���̐l�X�����������܂����B

�@�z�c�������A���Ƃ��������炵���A���̂Ƃ�����i�ނ����������ƂŗL���ȉ̂Ȃ̂ŁA�����ł͂Ԃ��j���w���t�W�x����Ɏc���Ă��܂��B

�@�s�ɂ͗��狏���Ƃ��āA�\�K�m�A�J�G�i�h��ԌZ�j���c��܂����B

�@�\�K�m�A�J�G�́A�����ɃC�V�J���}���̂��Ƃ������������q���J�̒�ŁA���܂ł̓\�K���̒��V�ł����B

�@����̈�s���I�ɂւł����Ă����Ă��炭�������\�ꌎ�O���̂��ƁA���������˂�l�ƂĂȂ��A���}�m�~�R�̉ƂɁA�߂��炵���K��҂�����܂����B���狏���̃\�K�m�A�J�G���̐l�ł��B

�@����܂ʼn����䂩����Ȃ��������̐l���A�Ȃ�̗p�������āc�c�c�Ǝv���ƁA�A���}�m�~�R�͌x���̐F�����������Ƃ��ł��܂���ł����B

�@�A�J�G�͂���ȍc�q�i�݂��j�ɂ����܂��Ȃ��A�����ɂ����������ɘb���͂��߂܂����B

�@�u�ǂ����A���܂̓V�c���܂̂������ɂ́A���S���܂���ȁB�v

�@�u�Ƃ��������ƁH�v

�@�u���͂ˁA�V�c���܂̂������ɂ͂����Ȃ��Ƃ��O�̎��s������Ǝv���܂���B

�@���̂ЂƂ́A��������̑q�ɂ����āA������Ƃ肽�Ă����݂������킦�Ă��邱�ƁB

�@���̂ӂ��͍c�q���܂������́A����R�̐�����Ώ�R�ɂ�����A���̒��������a�ł��B

�@�O�߂͐Ώ�R�̐��S�z���̏M�ł͂��сA�u�Ƃ������ƁB

�@�Ȃ�Ƃ����ނ��Â����ł��傤�B�����̕��S�݂͂�ȁA���̏�ɂ������Ă���̂ł��B

�@���̂��炵���₷�炩�ɂ��邱�Ƃ����A�V�q���邨�����̂Ƃ߂ł͂Ȃ��̂ł��傤���ˁB�v

�@�A�J�G�̂��������Ƃ͉R�ł͂���܂���ł����B

�@���ہA�Ė��V�c�̂��������͂łȓy�{���Ƃ́\�\�V�c�Ƃ������������A�����̎��������̎�ɂɂ����Ă���c���q�̂�������Ƃł��傤���\�\���͂���ɑ傪����Ȃ��̂ŁA���̂���݂��Ă����̂ł��B

�@���̎��Ƃ̂���܂����Ђ���Ă݂܂��傤�B

�@�Ė����N�i�Z�܌܁j�c�c�c�����c�i����肾���j�ɁA�����Ԃ��̋{�c���悤�Ƃ������A���̂��߂̗p�ނ������R�ł��������̂ŁA���̌v��͒��~���ꂽ�B

�@���̔N�̓~�A�C�^�u�L�m�{�����ŏĂ��A�쌴�{�ɂ���˂Ȃ�Ȃ��������A���̕��͂����Ԃ��̋{�ȂǂƂ����A�����Ƃ��Ă͂��ǂ낭�قǃ��_���ō��ȋ{�a�����낤�Ƃ��鐭�{�ւ́A���̂��₪�点�ł͂Ȃ��������B

�@�Ė���N�c�c�c�N���V�c�̍c���̂������n�A���{�{�������āA�쌴�{����ڂ����B

�@�c�g���i���ނ݂̂ˁ��������A�̓��ɂ���R�A�W���Z���m�[�g���B�k�R�_�Ђ�����j�̂܂��Ɋ_������A���̒���̓�{�̃c�L�̖̂��Ɍ�a���������A�i�~�c�L�m�{�A�܂��A�A�}�{�Ƃ������B

�@����R�̐�����Ώ�R�i�ǂ����킩��Ȃ��j�܂ōa���ق�A�Ώ�R�̐��S�z���̏M�ɐς�ōa���q�s�����A���̐����{�{�̓��̎R�ɂ͂��сA��ς�Ŋ_�Ƃ����B

�@���̍��̐l�́A���̍a�̂��Ƃ��u���S�̍a�v�Ƃ��������B

�@�a�ق�ɎO���l�]�A�_����Ɏ����l�]�̐l�тƂ����肾���ꂽ�̂������B

�@�l�X�͂܂��A���������Ă������B�̎R�������Ă��A���邠�Ƃ��炭����邼�A�ƁB

�@�g��ɗ��{���������̂����̔N�̂��ƁB���{�{�����ŏĂ����̂́A��͂�l�X�̂���݂̂��߂��낤���B |

�@�A���}�m�~�R��������g�̂��ҁh�݂����Ȑ��������Ă�������Ƃ����Ă��A�����̎�����m��ʂ͂��͂Ȃ������ł��傤�B

�@�����ēV�c��c���q�̂�肩���ɂ�������A�ЂƂƂ���̔ᔻ�͎����Ă������Ƃł��傤�B

�@���������ꂾ����A�ǂ�����Ƃ����Ƃ���܂ŁA�������܂��čl���Ă��Ȃ��������ƂƎv���܂��B

�@�Ƃ��낪���A�c�K�m�A�J�G�قǂ̐l�ɁA�������ēV�c�i�ƍc���q�j�̐�����ᔻ���Ă݂�����ƁA�c�q�̐S�͂��₵����炬�܂����B

�@�q���̐l���A���܂̐��{�ɔ����������Ă���̂��B�����ɂ������Ȃ��B

�@�������ĂA���邢�͂��̐l���͂������Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B�r

�@�A�J�G���A�c�q�̐S�̂��̂�炬�����̂����Ȃ������̂ł��B

�@�Ƃ������A�����҂��Ă����A�Ƃ������ق����������Ă��邩������܂���B

�@�A�J�G�́A�S�̂Ȃ��łɂ�܂�����āA�����܂����B

�@�u�c�q���܁A���̂܂��ƂȂ��@����A�ǂ����Č����������ƂȂ���H�v

�@�u�܂��ƂȂ��@��H�v

�@�u���Ƃڂ��������ȁB�ق��̂������ւȂ�Ƃ������A���̃A�J�G�ɂ́A���p�S�͖��p�ł��B

�@�A�J�G�͍c�q���܂̖����ł��B�c�q���܂̂��S�������ł́A�A�J�G�A�Ȃ�Ȃ�Ƃ����͂��c�c�c�B�v

�@���܂����������ł����B

�@�c�q�͎v�킸�A�����Ă��܂����̂ł��B

�@�u�����@�����\��B����������ׂ��Ƃ���������ʁB�v

�@�u����ł����A�c�q���܁B����A�����Ƃ��������ẮA�A�J�G�������������Ă͂����܂���B

�@�������炽�߂āA��������Ƃ͂��育�Ƃ����Ă܂��傤�B

�@����J���܂ł���������A���̑�܂ł��͂��т��������܂��܂����B

�@����܂łɁB���̂ق��ł��A�S�Â�������Ă����܂��傤�B

�@�c�q���܂́A���v������˂肭�������܂��悤�B����ł����́A����Łc�c�c�B�v

�@�\�ꌎ�ܓ��A�c�q�́A�A�J�G�̉Ƃɂł����Ă����܂��B

�@�Ђ݂̑��k�̏ꏊ�͐l�̋߂Â��ɂ����A���~�����́u�����ǂ́v�ł����B

�@�����ɂ̓A�J�G�����߂��炵�����u���l�A�ܐl�A�c�q��҂��Ă��܂����B

�@�c�q���A�����܂܂ɁA�����A�J�G�ƕʂ�Ă���l���ɍl���ʂ����d���̋�̓I�Ȍv���M�S�ɘb���͂��߂܂����B

�@�c�q�̂�肩�����Ă������傤�����̂������A�ӂ��ɂ߂�߂���Ɛ܂ꂽ�̂͂��̂Ƃ��ł����B

�@�u����͂�����B�v

�@�A�J�G�́A����Ђ˂�܂����B

�@�u�������Ă����Ȃ����傤�����̂������A�ɂ킩�ɂ����Ƃ́A����͕s�g�̒m�点��������ʁB

�@�c�O�����A�����̑��k�͂���ł�������A�ׂ̓��ɁA�Ƃ������Ƃɂ��܂��傤�B

�@���������k�͒��~���Ă��A�߂��߂��A�����내���͂����ʂƐ������ł͂���܂��B�v

�@�u�����B�v

�@�u�����܂��B�v

�@�c�q�͉��̂����������������A�������Ă����܂����B

�@�A�J�G�̂��킵�����m�̈�����A�s�o�i�����Ӂ�������Ƃ�������j�̃A���}�m�~�R�̉Ƃ������݁A�c�q���͂��߂����̐l�������Ƃ炦���̂́A���̓��̖钆�̂��Ƃł����B

�@�A�J�G�͈���A�I�ɂ̓��ɂ���c���q�̂��ƂցA�}�g���͂��点�Ă��܂����B

�@�\�K�m�A�J�G�́A�̂��ɁA�V�q�V�c�i����Z�j�̔ӔN�A����b�ɔC�����Ă��܂��B

�@�܂��A�N�͂͂����肵�܂���ǁA�A�J�G�̖��̃q�N�`�m�C���c���i�헤���j�͍c���q�̔܂ɂȂ�A���}�x�m�q���~�R�i�R�Ӎc���j�����݂܂����B

�@����قǁA�c���q�ɐM������Ă����A�J�G���A�ǂ����āA�{�S����c���q�₻�̐��{�̈������������Ƃ�����܂��傤�B

�@�ǂ����āA�{�S����A���}�m�~�R�̖����Ȃǂ��܂��傤�B

�@�������A��l�ڂ����ŁA�������ۂ�ŁA���Ԃ��炸�ȃA���}�m�~�R�́A�����܂ōl���邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ł��B

�@���������A�A�J�G�������ɍD�ӂ������Ă��Ă����Ǝv�����݁A���������ƃA�J�G�̂͂��育�Ƃɂ̂��Ă��܂����̂ł��B

�@�A�J�G�̂͂��育�ƁA����͍c���q�̂͂��育�Ƃł�����܂����B

�@�V�c���I�ɂ̓��֍s�K����ɂ������āA�c���q�ƃA�J�G�̊Ԃɂ́A���̓��܂ł̂��܂��ȑō������A�����Ƃł��Ă����̂ł��傤�B

�@�A���}�m�~�R�́A�Ƃ���̐g�̂܂܁A�V�c�ƍc���q�����̂���I�ɂ̖��K�̓��֑����Ă����܂��B

�@�w���t�W�x����ɂ́A���̓r���ŃA���}�m�~�R����Ɠ`������̂����̂��Ă��܂��B

�@�@�֑��i���킵��j�́@�l�����}���@�����ނ��с@�^�K�i�܂����j������@�܂������茩��

�@�@�Ƃɂ���@�y�i���j�ɂ�����i�����j���@�����@���ɂ�����@�V�C�̗t�ɂ��� |

�@�֑�́A���܂̘a�̎R�������S�암�����A���֑̔�̕l�ӂ��܂̂������Ђ��ނ���ŁA���ꂩ��̍K�����F���̂����A�����A���̋F�肪�����ނ���ŁA�Ԃ��ɂ�����邱�Ƃ���������A�A��ɂ܂���������悤�\�\�͂��߂̉̂̈Ӗ��͂����ł��B

�@���H�ŁA����̂������ނ��т��킹�ē��̐_�ɗ��̈��S�Ɛg�̍K�����˂����Ȃ�킵������܂����B

�@���邢�͑���̂����ɐ_�ւ̂��������̂��ނ��т����̂��Ƃ�����������܂����A�Ƃ������c�q�́A�Ƃ��Ă�������܂��Ǝv���Ȃ�����A������ɂ��c���q����������߂��Ă���邩������Ȃ��Ƃ����A�͂��Ȃ����҂������Ă����̂ł��B

�@���߂͉̉̂Ƃɂ����炿���Ƃ�������ɂ��邲�тȂ̂ɁA�s���R�ȗ������Ȃ̂ŁA�V�C�̗t�ɂ��邱�Ƃ��A�Ƃ����Ӗ��ł��傤�B

�@�V�C�̗t�͂��������̂ŁA�H��̑�p�ɂ͂Ȃ�܂���B

�@�����Ƒ傫���i���̗t�̂��Ƃ��Ƃ��A���邢�̓V�C�̏������������˂��킹���̂��Ƃ������A�㐢�̉��߂�����A�܂��A���̂��т����������ׂ�̂łȂ��A���̐_�ɂ��Ȃ��邽�߂̂��̂���̂��ƍl����w�҂����܂��B

�@���āA���K�i�ނ�j�̓��ɂ��c���q�̂܂��ɂЂ�������ꂽ�A���}�m�~�R�́A�c���q���璼�ږ₢��������܂����B

�@�u�Ȃɂ䂦�d����������B�v

�@�u�m��ʁB�v

�@�A���}�m�~�R�͍c���q�̂����悤�Ȏ������A�����Ƃ͂����������ē����܂����B

�@�u�m���Ă���͓̂V�ƃA�J�G�Ɓc�c�c�B�v

�@�u���ꂩ��H�v

�@�q���Ȃ����B���Ȃ������A���̗��R����Ԃ悭�m���Ă���͂��ł͂Ȃ����B�r

�@�c�q�͂ǂ�Ȃɂ��A�������������������Ƃł��傤�B

�@�������A����͌��t�ɂ͂Ȃ�܂���ł����B

�@���K�̓��̂͂邩�k���A���܂̘a�̎R�s�ɋ߂����R���i�C��s�j�ŁA�c�q���E���ꂽ�̂͏\���\����̂��Ƃł��B |

�����ŕ߂��̐g�ƂȂ����L�n�c�q���A���̎}�ɉ̂��ނ��т���B

|

�@����Z�c���q�͂������āA�V�����͂��߂Ă���A�t���q�g�m�I�I�G�m�~�R�A�\�K�m�C�V�J���}���ɂÂ��āA�O�l�߂̖����ق��ނ����̂ł����B

�@�Ƃ���ŃA���}�m�~�R�̎����̂������N�A�Ė��l�N�i�Z�ܔ��j�͉z�i�������z�O�E�z���E�z�ぁ����A�x�R�V���̎O���j�̍���A�x�m�q���t�i���{�䗅���j�ɂ��A�����|���̂����Ȃ�ꂽ�N�ł�����܂����B

�@�w���{���I�x�ł́A���̔N�l���A�s���t�͐��R�S���\�z���Ђ�����ꛓc�i���������H�c�j�A�~���i�ʂ��끁�\��j�n���̂����������ɂł����Ă�����A�Ƃ���܂��B

�@���̉����͏����ɂ����݁A�����ɂ͏]���悤�ɂȂ���������S�]�l���s�ɂ̂ڂ��Ă��āA����ɑ����������������̂ł����B

�@���̂��������́A���R�A�������R�̃A�y�m�q���t�ɂЂ������Ă������́A�����āA�s���t�͂��̂����������݂₰�ɊM�����Ă������̂ƍl�����܂�����ǁA�w���{���I�x�ɂ́A�̐S�̃s���t�̂��Ƃ͂��邳��Ă��܂���B

�@�q���t�̂��Ƃ��łĂ���̂́A�A���}�m�~�R�̎��������������ƂŁA����������Ƃ͂킩�炸�A�������̔N�A�A�x�m�q���t���l�T�i�݂��͂����k�C���̂ق��ɏZ��ł��������Ƃׂ͂̎푰�炵���j�������āA�N�}�A�N�}�玵�\�������サ���v�Ə����Ă��邾���ł��B

�@�A�x�m�q���t�̂��������̂��Ƃ́A�w���{���I�x�ł͐Ė��l�N�̂̂��A�ܔN�A�Z�N�ƁA�����O������������ƂɂȂ��Ă���A����͈���N�̂��Ƃ��炤�Ƃ��A����N�̂��Ƃ��낤�Ƃ��A�����ʂ�Ă��܂��B

�@�ق��̔N�̂��Ƃ͂Ƃ������A�Ė��l�N�i�Z�ܔ��j�Ƃ����N�̎����A�s���t�͂͂����ēs�ɋA�����̂��A�A��Ȃ������̂��B

�@�u�s���t�͓�S�]�l�̂�������āA�Z�ܔ��N�i�Ė��l�j�����ɑ���̉�������s�֊M�������B�v�i���؍F���Y�����w���{�̗��j�x2�u�Ñ㍑�Ƃ̐����v��܌܃y�[�W�j

�@�u�����A���{�b�i�q���t�̂��Ɓj�͂����炸�A������Ń~�V�n�Z���̓����ɂł�����̂ł���B�v�i���f�V�����w�V���V�c�x�l�y�[�W�j

�@�Ȃ������A���̖��ɂ������̂��Ƃ����A���f�V�����w�V���V�c�x�ł����Ă���悤�ɁA���̃A�x�m�q���t�̂��������́A�A���}�m�~�R�̎����ɂӂ�����������Ă�����������Ȃ�����ł��B

�@�A���}�m�~�R�̕�̓A�x�m�N���n�V�}���̖��ł����B

�@�s���t�������A���̃A�x���ɂȂ���l�������Ƃ���A�����������R�̎w�������Ƃ߂�قǂ̐l�ł����Ă݂�A�A���}�m�~�R�ɂƂ��Ă͊���Ă��Ȃ������낾�Ăł��B

�@���ɁA�c���q�̑��ɂƂ��Ă͑��Ɍx�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��l���̂킯�āA�c���q�Ƃ��̈�h�͂܂��A���̃s���t���������k�n���ւ��킵�A���̗���ɃA���}�m�~�R���Ȃ����̂ɂ����A�Ƃ��l�����Ȃ��͂���܂���B

�@�������A�u���������i�s���t�j���A���}�m�~�R�̐���A�x���Ƃ̉��ɂȂ���l�ł��������Ƃ���Ɓv�Ɛ�莁�������Ă���̂ł��킩��悤�ɁA���̖��́A�A�y�m�N���n�V�}���ƃs���t�̂Ȃ���A���������ăs���t�ƃA���}�m�~�R�̂Ȃ��肪�͂����肵�Ȃ����Ƃɂ́A�Ȃ�Ƃ������Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�@�@�@�@7�@��a�O�R�̉� top

�@���������������̉̂��̂����āA�܂��Ђ炩�ʂڂ݂̂܂U���Ă������A���}�m�~�R�̔ߌ��͐S����l�X�̓����������܂����B

�@�w���t�W�x�ɂ͍c�q�̓��̉̂ɂÂ��Ē����ˈӋg���i�Ȃ��̂��݂������܂끁�����V�c�̂���̉̐l�j�́u�ނ��я������Ĕ߂��݂ނ��ԉ́v�Ƃ�����̉̂����A���̂��ɁA�R�㉯���i��܂̂����̂������ޗǎ���̉̐l�j�́A��͂�c�q�̂ނ����̂��Ƃ���̂��̂��Ă��܂��B

�@�����ōl�����邱�Ƃ͋{��ɂ�����g�Ƃ��āA�A���}�m�~�R�Ƃ܂�Ō����m�炸�̒��ł͂Ȃ��������낤�z�c�����ɁA�c�q�̎��������ވ��̉̂��Ȃ������̂��낤���Ƃ������Ƃł��B

�@���܁A���ꂪ�c���Ă��Ȃ��̂ł�����A�z�c�����͍c�q�ɂ��Ẳ̂���܂Ȃ������̂ł��傤�B

�@����A������������A���̗����A��߂Ȃ������̂�������܂���B

�@���̗���Ƃ́\�\�B

�@�܂��ɂ����b�����悤�ɁA�z�c�����́A�剻�l�N�i�Z�l���j����A��C�l�c�q�Ƃ̊ԂɁA�g�I�`�m�q���~�R�����݂܂����B

�@���̔N�A��C�l�c�q�A�z�c�����A�Ƃ��ɏ\���ł����B

�@���ꂩ��A�A���}�m�~�R�̎����̂������N�܂ŁA���傤�Ǐ\�N�A���̏\�N�̔N���́A��l���A�ǂ��ς����ł��傤���B

�@��C�l�c�q�́A�N��ǂ��āA�Z�c���q�̕Иr�Ƃ��Ă̑��݂���߂Ă��Ă��܂����B

�@���܂�Ȃ���ɂ�����������A�����ӎu�ƁA�������炾�̎����ʂ��������Ƃ������̍c�q���A�Z�c���q�����ق����Ă����킰���Ȃ������ł��傤�B

�@�c���q�ɂ͊����Ƃ����m�b�Ԃ��낪���Ă��܂����B

�@�������A�����̋��͂͂ǂ��܂ł��A�b���Ƃ��Ă̋��͂ł��B�����킯����Ƃ͂킯���������̂ł��B

�@�c���q����c�q���ǂ�ȂɐM�����Ă������́A�₪�āA���q���A��c�q�ɁA�����̖����Â����܂ɓ�l�A�܂Ƃ��Ă������Ă���̂ł��킩��܂��B

�@���̖��̈�l�̓I�I�^�m�q���~�R�A������l�̓E�m�m�T�T���m�q���~�R�@�i�ȉ��A�����ăT�T���m�q���~�R�Ƃ����j�ł����B

�@�T�T���m�q���~�R���A��C�l�c�q�̔܂ɂȂ����̂́w���{���I�x�ɂ��ƐĖ��O�N�i�Z���j�̂��ƂŁA�q���~�R�͂��̂Ƃ��\�O�A�I�I�^�m�q���~�R���A�܂ɂȂ����N�͂킩��܂��A���̃q���~�R�̓T�T���m�q���~�R����N��ł�������A���Ɠ����N��Ŕ܂ɂȂ����Ƃ���ΐĖ���N�i�Z�ܘZ�j�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�I�I�^�m�q���~�R�ɂ���A�T�T���m�q���~�R�ɂ���A�킸���ɏ\�O�ŁA�\�O���\�l���N��́A������������l�̏f���̔܂ɂȂ����̂ł����B

�@������l�̏f���Ƃ����A���̂��납�炷����������āA�T�T���m�q���~�R�����̖��ɂ�����j�C�^�y�m�q���~�R�i�V�c���c���j�A�I�I�G�m�q���~�R�i��]�c���j�̓�l���A��C�l�c�q�̔܂ɂȂ�܂��B

�@�c���q����Z�́A���v�l�l���̖����ɔ܂Ƃ��Ă��������킯�ł��B

�@����Ȍ����̌`�́A���܂̏펯�ł͍l�����Ȃ����Ƃł��B

�@�������A���̎���ɂ́A�߂��炵�����Ƃł͂Ȃ������̂ł��B

�@���Ƃ������͖��Ƃ����Ă��悢�A�N�킩���܂��Â����܂ɂ�������ꂽ��C�l�c�q�́A�͂����Ăǂ�ȋC�����������ł��傤�B

�@����͒m��悵������܂��A�����Ȃ��Ƃ������͂���قnjZ�c���q����M������Ă���̂��B���̐M���ɂ������Ȃ���A�Ƃ����C�����͂����������ƂƎv���܂��B

�@�z�c�������A��C�l�c�q��������l�̕v�Ƃ��āA���g�I�`�m�q���~�R�̕��Ƃ��āA�����ɂ��A�����Ă����Ƃ���A�ޏ��ɂƂ��āA�����ł͂��܂��ʂ��ƂɂȂ����Ƃ����܂��傤�B�܂��c������ǁA�c���q�̖��Ƃ���������Ƃ����g���̋����҂��A��l�Ȃ炸�A��l�A�O�l�A�l�l�ƌ��ꂽ�̂ł�����c�c�c�B

�@����ɑ�C�l�c�q�ɂ́A�ׂɁA���i�J�^�m�L�~�g�N�[���i���`�N���P�j�Ƃ����n�������̖��A�A�}�R�m�C���c���i��q���A���Ԃ�я��j�Ƃ����܂��ł��A���̃A�}�R�m�C���c���͔�賌ܔN�i�Z�l�j�ɁA�^�P�`�m�~�R�i���s�c�q�j������ł��܂����B

�@����ǂ��A��C�l�c�q�Ɗz�c�����́A���܂̎��������l����悤�ɋ����ȁA��l�̕v�ƈ�l�̍ȁA�Ƃ����悤�Ȃ���ꂩ�������Ă����̂ł͂���܂���ł����B

�@�z�c�����ɂ͔܂Ƃ��A�ȂƂ��A��Ƃ�����������������A��ȂƂ߂��������͂��ł��B

�@�����Ǝ��R�������Ƃ����邩������܂���B

�@���̎��R�����A�z�c�����̐g�̂܂��ɁA�傫�ȕω��������炷���ƂɂȂ�܂����B

�@�l�����낤�ɁA����Z�c���q�̈���������悤�ɂȂ����̂ł��B

�@���̎����́A�͂����肵�܂��A�������Ƃ��Ė��l�N�i�Z�ܔ��j����ł͂Ȃ������낤���ƍl�����܂��B

�@���������A�w���t�W�x�̊���ɁA����Z�c���q�́A����ȉ̂��̂��Ă��܂��B

�@�@�����i�����j�R�́@�����i���˂сj�������Ɓ@�����i�݂݂Ȃ��j�Ɓ@�����炻�Ђ��@�_����@�����ɂ���炵�@�Ð̂��@�R��

�@�@���ꂱ���@�����݂��@�e���@���炻�ӂ炵��

�@�@�@�@����

�@�@����R�Ɓ@�����R�Ɓ@���Ђ��Ƃ��@�����Č��ɗ����@��썑���i���Ȃ݂��ɂ͂�j |

�@�͂��߂̂悤�Ȃ̂̂Ƃ����A���̂Ƃ����̂́A���̒��̂̂��Ƃɂ��炽�A���̂̓��e�ɊW�̂��鎖���A���̂ł��������������Ƃ�Z���`�ł�����x�A���肩�������̂ł��B

�@���̒��̂ɂ͔��̂����Ă��܂������A�̂��ɂ��̔��̂��Ɨ����āA�����������ڂɂ���悤�ȒZ�̂ɂȂ�܂��B

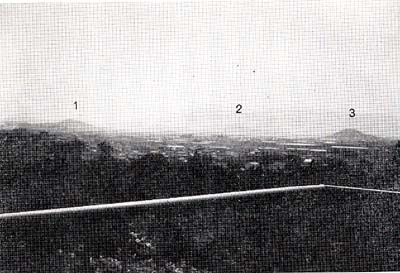

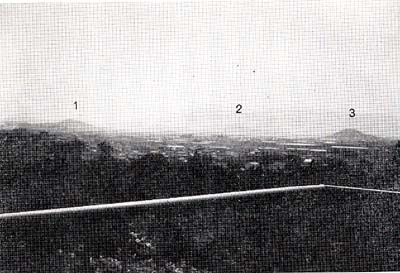

�@�Ƃ���ŁA���̒��̂ɂ́A��a�ɂ���O�̗L���ȎR�i��a�O�R�Ƃ����j�\�\���v�R�i������܁��V���v�R�j�A���ΎR�i���T�R�����˂т�܁j�A�����R�i�����R���݂݂Ȃ���܁j�̖����łĂ��܂��B

�@���������̎O�R�́A���ꂼ��l�Ԃ̒j�A���ɂ��Ƃ����Ă���悤�ł��B

�@�̂���A�w�҂����̊ԂŁA���̉̂͂��낢��ɉ��߂���Ă��܂����B

�@�ǂ̎R���j���A�����Ƃ������ƂŁA�����ʂ��̂ł��B

�@�����āA���̂������̂��Ƃ́u���������Ɓv�́A�u�������v���ǂ��ǂނ��ɂ���܂��B

�@�u���������v�v�u���ΗY�X���v�A�܂�j�炵���A�ƓǂނƁA���ΎR�͒j�A����R�͏��A�����͏��A���邢�͒j�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B

�@�����u���������v�ƓǂނƁA�u�������킢���A���Ƃ����v�Ƃ������ƂɂȂ��āA����R�͒j�A���ΎR�͏��A�����͒j�A���邢�͏��A�Ƃ������ƂɂȂ�ł��傤�B |

��a�O�R���̂��ށB1�@�V���v�R�A2�@���T�R�A3�@�����R�B

|

�@�������A���̌����ɂ��Ă��킵���b���Ă����ƁA�݂Ȃ������H�ɂꂱ�ނ��ƂɂȂ肻���ł�����A�[����͂��܂���B

�@�����̉��߂�����ƁA���̒��̂̈Ӗ��́A�����Ȃ�܂��B

�@����R�i�j�j�͐��ΎR�i���j�����킢���Ǝv���A�����悤�ɐ��ΎR�������Ă��������R�i�j�j�Ƃ������ɑ������Ƃ����A�_��̐̂���A����Ȃ��Ƃ��������炵���̂��B��̂��A�����ł��������炱���A���܂̐��ł́A��l�̏��̐l���߂����āA��l�̒j�̐l�����炻�����Ƃ�������̂炵���B

�@���̂ɂ��A��肪����܂��B�u���Ђ��Ƃ��v���A�u�������Ƃ��v�ƍl������A�u�������Ƃ��v�ƍl����������邩��ł��B���ꂩ��@�u�����Č��ɗ����v�āA���ꂪ���ɂ����̂��A���̉̂�ǂނ�����ł͂킩��܂���B

�@�����Ƃ����́A�u���ꂪ���ɂ����̂��v�́A�w�d�����y�L�x�Ƃ����A���܂́A���Ɍ����암�n���̂��Ƃ��������Â��{��ǂނƁA�����킩��܂��B

�@�u�o�_�̍��́A�����i���ځj��_�Ƃ����_���܂��A��a�̍��́A�����i���˂сj�A�����i�����j�A�����i�݂݂Ȃ��j�O�R�̑������Ƃ������A���ق����悤�Əo�_���o�����Ĕd���̗K�یS�̂��̗��܂ł����Ƃ��A�����������܂������Ƃ�m�����B

�@�����ŁA�̂��Ă����D�����炪�����ɂ��āA�����ɒ������邱�ƂɂȂ����̂ŁA���̗��̖���_���i���݂������㉪�j�Ƃ����悤�ɂȂ����B�v

�@���܂����Ɍ��ɂ͗K���i���ځj�S������܂����A�u�����Č��ɗ�����썑���i���Ȃ݂��ɂ͂�j�v�́u���v�ɊW�̂���炵�����S���ׂɂ���܂��B

�@�P�H�s�𒆐S�ɂ���ƁA���S�͂��̓�����C�i�d����j���ցA�K�یS�͂��̐��k�������͂�C�ӂɂ����Ăł��B

�@�w�d�����y�L�x�̘b�ň����i���ځj��_������Ă����̂͗K�یS�A���̂ɂ������Ă���͈̂��S�ŁA�b������Ȃ��Ȃ�܂��B

�@�������A�u��썑���v���A���S�Ƃ�����K�v���Ȃ��A�܂��A�K�یS�Ƃ�����K�v���Ȃ��A�d�����D�Ő��i�ނƂ��ڂɂ͂������A����ɂ��̈��S�A�P�H�s�A����s�A�K�یS��сA�ނ�������Ƃ���ꂽ������ƍl���Ă悢�ł��傤�B

�@�����ŁA���̂̈Ӗ��ł����A�u���Ђ��Ƃ��v���u�������Ƃ��v�ƍl���A���͂������߂��܂��B

�@����R�i�j�j�Ǝ����R�i�j�j�Ƃ��A���ΎR�i���j�̂��Ƃő������Ƃ��A�����_���A�Ȃ��Ȃ���������悤�Əo�_����łĂ�����썑���͂��̂�����Ȃ̂��낤�Ȃ��B

�@���̒��̂Ɣ��̂̑�́A�u����Z�i�ߍ]�{�œV�������߂�ꂽ�V�c�j�̎O�R�̉́v�Ƃ����ŁA����Z������̂��A���邳��Ă��܂���B

�@�������A�u��썑���v�Ƃ�܂�Ă��邱�Ƃ���A����Z����썑���̒n���ӂނ��A��������Ȃ��߂邩�����Ƃ��ɂ������Ȃ��A�Ƃ���Ƃ��̕���̂͂��߂ɂłĂ����A�N�_�����������邽�߁A�Ė�����̈�s�̂̂����R�D����g�̍`���łĂ܂��Ȃ��̂���A���Ȃ킿�Ė����N�i�Z�Z��j�ꌎ��{�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@����Z�c���q�̂��̒��̂Ɣ����i�ق��ɂ�����邪�A���ڊW���Ȃ��̂ł͂Ԃ��j�́A��a�O�R�̉̂Ƃ��ėL���ł��B

�@�����̉̂��L���Ȃ̂͑�a����ɂ��傤�Ǔ������炢�̊Ԃ������Ă��傱��ƁA�����悤�Ȍ`�ł��肠�����Ă���O�̎R����݂���ł���A�Ƃ����ق��ɁA���R������̂ł��B����͂��̉̂���A�z�c�������͂���ş�����Z�c���q���g�ƁA���C�l�c�q�̑������z���ł��邩��Ȃ̂ł��B

�@�������A����Ȃ��Ƃ͂Ȃ��B�̂̌����`���ɂ���悤�Ȃ��Ƃ��A���܂̐��̂Ȃ��ɂ�����̂��A�Ƃ����Ă���̂��A�ƍl����l�����܂��B����ǂ�����Z�c���q���A�����̑̌��ɂ����Ă�̂��ƍl����l�̂ق��������̂ł��B

�@�����ɂ��������悤�ɁA�Ė����N���܂ŁA�����Ă��̐�������̊ԁA��C�l�c�q�͌Z����Z�c���q�̂悫���k����ŁA���̓�l�̊ԂɁA�����Ă������u�����v�̂��������Ƃ͂���܂���B

�@������A�u�����v�Ƃ����Ă��C�����̂����ł̑Η��Ƃ������悤�Ȃ��̂������̂ł��傤�B

�@����Ƃ��A�Z�̂ق����A��̂������������̐l�������ɂȂ��āA��̂ق��͂��ׂČZ�̂������Ƃ������A�Z���~���Ă����̂�����ǁA�����̎q�܂ł����������̐l���A�������͂Ȃ�ČZ�̂ق��ɂ����Ă��܂��ƂȂ�ƁA�������ɂ��т����C�������B

�@����ǂ��A�Z�̂˂�������������Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ������B

�@��̗J�T�����Ȋ���݂�ƁA�Z�̐S����������ǂ����̐l���������Ƃ����C�������������邱�Ƃ��ł����A���ǁA���̐l�������̔܂ɂ����B

�@����Ȃ��Ƃ͒���Z�c���q�Ƒ�C�l�c�q�̊Ԃɂ��������̂��낤�Ǝv���܂��B

�@�Ė��l�N�i�Z�ܔ��j����ɂł��B

�@�t���q�g�m�I�I�j�m�~�R�̎����Ƃ����A�\�K�m�C�V�J���}���̎����Ƃ����A���₢��A�����Ƃ܂��́A���̑剻�̃N�[�f�^�[�Ƃ����A���Ȃ܂����������̘A���ł����B

�@�z�c�����́A�g�߂ł������������̂ł����Ƃ�m��ɂ��A���̎�l������Z�c���q�́A

�@�u�����̂��߂ɂ͏�Ȃǖ��p�v�ǂ�������肩���ɁA�����Ƃ��āA�����낵����[�߂Ă��܂����B

�@���́u�����낵���l�v�̈���������Ȃ�āc�c�c�B

�@����ɁA����Z�c���q�́A�z�c�����ɂƂ��āA�P�Ɂu�����낵���l�v�ł��邾���ł͂���܂���ł����B

�@���܂͂ǂ���炤���炢���炵���̂�����ǁA����Z�c���q�́A�����Ă͊z�c�����̎o���������������l�Ȃ̂ł��B

�@�܂��ɁA��C�l�c�q�Ƃ̊Ԃ̎q�A�g�I�`�m�q���~�R�����ނ��߁A�z�c���̕�̂��Ƃɂ��������Ƃ��A�z�c�����͎o����A����Z�c���q���������Ă���̉̂���������܂����B

�@�@�_�����i����Ȃсj�́@�ɔg���̎��i����j�́@��Ԃ����@�������Ȗ����@�킪���܂���

�@�@�i�_�Ȃт̈ɔg���̐X�̂�Ԃ�����A���܂�͂��������Ȃ��ł�����B���܂��̖����������ƁA���̗������낪���������̂邩��B�j |

�@���̉̂̕���͈����A�\�N��̂��܂��A�z�c�����̐S�ɁA�����₩�ɐ����Ă��܂��B

�@�q���˂����܂́A���܂ɂ����ƁA�������Ȉ�����������Ƃ������߂āA�c���q���܂̖K���҂����炵�Ă���������ɂ������Ȃ��B�r�@�����v���ƁA���������݂܂����B

�@�������A����Z�c���q�͊z�c�����ɁA�o�̂��ƂȂǎ��������������������܂���ł����B

�@���p�Ȃ��̂́A���������Ȃ��ق��ނ肳��B

�@�����āA�ق������̂́A����ɂނɎ�ɓ����B

�@���ꂪ�ō����͎҂ł���c���q�̂�肩���������̂ł��B

�@�Ƃ���ŁA�z�c�������A����Z�c���q�̈���������悤�ɂȂ����̂��Ė��l�N�����Ƃ���ƁA���̔N�������������ЂƂ̂����܂����ł����Ɓ\�\�A���}�m�~�R�̎������A�ޏ����ǂ������Ƃ߂����A�\�\�����Ƃ߂˂Ȃ�Ȃ����������A������A�͂����肵�Ă��܂��B

�@�z�c�������A�S�̂Ȃ��ł͍c���q���܂̂Ȃ��肩���͂���܂肾�Ǝv���A�N�Ⴂ�A���}�m�~�R�̂����ȍŌ�ɁA�܂𗬂����ɂ͂����Ȃ��������Ƃł��傤�B

�@����ǂ����̗܂��A�ЂƂɒm���Ă͂Ȃ�Ȃ������A�Ƃ��ɁA����Z�c���q�ɂ́c�c�c�B

�@�S�̂Ȃ��ł̓A���}�m�~�R�ɂǂ�Ȃɓ�����ɂ���A�ޏ��͒���Z�c���q�̑��ɗ����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ������̂ł��B

�@�܂Ƃ����Ă����ʂ̔܂ł͂Ȃ��A�����Ǝ��R�ȗ���̐l�������Ƃ͂����Ȃ���A����Ȃ�A�����́u�v�v���ɂ��݁A�������̂͂Ė��������������ĂɁA����҂�ɓ���̗܂��������ł���邳���قǎ��R�������̂��A�Ƃ����A�����ł��Ȃ������̂ł��B

�@�������Ӌg���i�Ȃ��̂��݂������܂�j��A�R�㉯���i��܂̂����̂�����j���A�A���}�m�~�R�������މ̂���ނ܂��ɁA���R�A�z�c���������ł��悩�����̂ɁA���̉̂��Ȃ������̂́A���������������������ł��傤�B

�@���āA����Z�c���q�͑�a�O�R�̉̂����ł܂��Ȃ��́A�Ė����N�i�Z�Z��j�ꌎ��{�A�͂����肢���Έꌎ����A���肩��g���̑唑�i�������j�̊C�i���R���W�v�i�����j�S�̉��j�ɂ����ӂ������R�D�̂ЂƂŁA���̎q�����܂�܂����B

�@���̐Ԃ�V�̕��͑�C�l�c�q�A��͔܃I�I�^�m�q���~�R�ł����B

�@���̎q�͐��܂ꂽ�C�̖����Ƃ��āA�I�I�N�m�q���~�R�i�唌�c���j�Ɩ��Â����܂��B

�@�R�D����g���ł��͈̂ꌎ�Z���̂��Ƃł��B�I�I�^�m�q���~�R�́A���܂ɂ��q�������܂�邩������Ȃ��Ƃ����̂ŁA��s�ɂ܂����Ă����킰�ł��B

�@����ȏ�Ԃ̏��̐l������Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ������Ƃ������Ƃ��炵�Ă��A�N�_������������Ƃ������̎��Ƃ��A�����ɑ傪����ŁA�������K���Ȃ��̂����������킩��܂��B

�@���łɂ����A�I�I�^�m�q���~�R�́A���̗��X�N�i�Z�Z�O�j��B�̒n�ŁA�I�I�N�m�q���~�R�̒�ɂ�����I�I�c�m�~�R�i��Íc�q�j�����݁A���̈�N�܂��i�Z�Z��j��C�l�c�q�̂�����l�̔܃T�T���m�q���~�R�́A��͂��B�ŃN�T�J�y�m�~�R�i���Ǎc�q�j�����݂܂��B

�@�@�@�@�@8�@�������ɂ�Ԃ�� top

�@�Ė�������͂��߁A����Z�c���q�A��C�l�c�q�A���̑��̋{��̐l�X�A�����đ吨�̕��m���̂����D�c���A��B�̓߂̑���i�����`�j�ɂ͂������̂͐Ė����N�i�Z�Z��j�O����\�ܓ��̂��Ƃł����B

�@����́A��������قNj߂��A���i�����s�j�̍s�{�ɂ������A�܌��ɂ̓A�T�N���m�^�`�o�i�m�q���j���m�i���q�k�L��j�{�Ɉڂ�܂��B

�@�Ƃ��낪�܂��Ȃ��A�s�K�Ȃł����Ƃ��A���ĂÂ��ɂ�����܂����B

�@�V�c�̂��߂������Ă����l�X���A�����ɕa�C�ɂȂ�A�����ɓ����Ă���A�V�c���a�����Ă��܂��̂ł��B

�@���̂Ȃ��ɂ͂��₵���Ȃ��킳���Ђ낪���Ă��܂����B�A�T�N���m�{������Ƃ��A�A�T�N���̎Ђ̖��������̂ŁA�_���������ēV�c�̂��߂�������l�����݂̂Ȃ炸�A�V�c�̖��܂ł������̂��Ƃ��A�{���ɋS�����낿��R���Ă����Ƃ��A���q�R�̋S���傫�Ȃ��������ނ��āA���̑����̓V�c�̎p���̂��������A�Ƃ��c�c�c�B

�@���\�ɋ߂����邪�A���������Â��������A�s���R�ȓ��X��������A���������т��������̂Ȃ��Ƃ����̂ł�����A�a�������Ƃ��Ă��ӂ����ł͂���܂���ł����B

�@����Ȃ̂ɁA����Ȃ��킳�������킦��ꂽ�̂́A�A�T�N���̐_�ւ̑f�p�ȐM�������Â��Ă����y�n�̐l�X�̓{�肩�炾������������܂���B

�@�܂��͒��N�o���Ƃ����悤�ȑ傪����Ȏ��Ƃ����悤�Ƃ��鐭�{�ւ̖��̒�R���炾������������܂���B

�@����̂Ȃ�����́A�D�ő�a�ւ������Ă����܂����B

�w���{���I�x�ɂ́A���̎�����Z�c���q����Ƃ����A���̂悤�ȉ̂����邳��Ă��܂��B

�@�@�N���ڂ́@���i�����j��������Ɂ@���i�́j�ĂĂ��ā@��������Ђނ��@�N���ڂ�~�i�فj��

�@���ɂ�����x�������������v�������������˂āA���̂��Ђ����̂����D�̂��ɂ킪�D���Ƃ߂Ă���̂�����ǁA����ɂ��Ă��A����Ȃɕ�オ���������Ƃ́A������x�������������Ƃ���Ȃɂ˂�����Ƃ́c�c�c�B |

�@�̂̈Ӗ��͑�́A�����������Ƃł��B

�@�������̍c���q����̎��ɂ����ẮA��l�̎q�Ƃ��Ă̂��Ȃ��Ȕ߂��݂�����������Ȃ������̂ł��傤�B

�@����ǂ��c���q�ɂ��Ă��A��C�l�c�q�ɂ��ē���������Ȃ����߂��݂ɂЂ����Ă���킯�ɂ͂����܂���ł����B

�@���N�o���Ƃ����A�̂邩���邩�̍��������Ă̑厖�Ƃ́A���ꂩ��Ȃ̂ł��B

�@���x�����A�c���q���c�ʂɂ��ׂ��ł������A����������A���N���i�Z�Z���j�����ɓV�c�ɂȂ�܂ŁA�c���q�̂܂܂Ő��������邱�ƂɂȂ�܂��B

�@���������`���A�̐��i���傤�����j�Ƃ����܂����B

�@�i�{���Ȃ�Ė�����̗��N��V�q�̐����N�Ƃ����̂��������̂ł����A���ʁA���̔N�Z�Z��N��V�q���N�Ƃ����Ă��܂��B�j

�@�A�y�m�q���t���w�����Ƃ���ܐ�]�l�̐攭�����A�S���\�z�̑D�ɂ̂��Ē��N�ɂނ������̂͐V�����N�V�q���N�i�Z�Z��j�����̂��Ƃł��B

�@���̂Ȃ��ɂ͂ނ��A�����ɃL�V�c�t�N�V�����������Ăق����Ɗ���Ă��Ă����A�N�_���̉��q�z�E�V���E�����܂����B

�@�z�E�V���E���Ԃ��ɃN�_���ɂ��A�N�_�����ƂȂ����̂����̔N�̌܌��A�N�_���R�͐V�������ƁA���{�̉��R�����āA���A�V���M�A���R���͂˂��������Ƃ��܂������A�G�͎育�킭�A�Ȃ��Ȃ��v���悤�ɂ����܂���B

�@������N�i�Z�Z�O�j�O���A���{����͂���ɓ���]�l�̉��R���������Ă��܂����B

�@�����R�����Ԃ₵�܂��B

�@���킪�߂Â����Z���A�N�_���R�ɂƂ��đ�ϕs���Ȏ�����������܂����B

�@�z�E�V���E�����b�L�V�c�t�N�V�����A���邱�Ƃ��炤�������������A�E���Ă��܂����̂ł��B

�@���āA���R�̌��킪�����Ȃ�ꂽ�͔̂��]�i�͂��������э]�j�Ƃ����͂̉͌��A���{�ł��������]�i�͂������̂��j�ł����B

�@�z�E�V���E��̍����n�́A���̉͌��������������̂����Ƃ���ɂ�������i����j��ł��B

�@����͔�����\�����̂��ƁA���A�V���M�A���̑吅�R�́A������܂�����A���]�̉͌��ɂ��đ҂����܂��Ă����̂ł����A���{�̐��R�ׂ͂̂Ƃ���Ő���Ă��āA����Ɠ�\�����ɂ����ւ��ǂ�����̂ł����B

�@�������ܐ킢���͂��߂��A���{���R�̕����������̂����ɁA���̓������܂����B

�@��\�����A�Ăѐ킢�̉Ԃ��������܂��B��͂���{�A�N�_�����̕����ł����B

�@�w���{���I�x�́A���̂������̂��Ƃ��A

�@�u�ق�̂킸���̎��ԂŁA���{�R�͂�Ԃ�A���ɂƂт���ł��ڂꎀ�ʎ҂����������B�v�Ə����Ă��܂��B

�@�����i����j��͗����A�z�E�V���E�̓R�E�N���ɓ����A�N�_���͂ق��ł��܂����̂ł����B

�@�����A��ςȂ��ƂɂȂ�܂����B |

��a����͑�R�N�ɑ��������A�����]�i�͂������̂��j�̐킢��

�s�ꂽ�B�d�Ԃ��ɓ��{���U�߂��鋰�ꂪ�������̂ŁA

����Z�c�q�͑�a����ߍ]�ɓs���ڂ����B

|

�@����܂ŁA���Ă��v��̂��ׂĂ��A�����Ɏ�������������Z�c���q�́A�����ɐ��܂�Ă͂��߂ĂƂ����Ă������s���ނ������̂ł��B

�@�N�_���������邩�ǂ����ɂ��ċc�_�����Ƃ��A�������d�b�����́A����݂����Ƃ��Ƃ���A���������肩�����āA�c���q�����߂��Ă܂����B

�@���̂������ɂ��肾���ꂽ�O�����]�l�̕��y�����̂����A�͂����ĉ��l���Ԃ��ɂӂ邳�Ƃւ�����������Ƃ��B

�@���m��Ȃ������̍��̎R��C�Ŏ���A���������肵�����m�̕����Ȃ�q���A�����ƁA���̖����Ȃ����������킾�Ă����{�A�����Ē���Z�c���q�̂��Ƃ��̂�����ɂ���������܂���B

�@����ɂ��܂��ĐS�z�Ȃ��Ƃ́A�����ɂ̂����卑�A�����A���x�͓��{�ɂ��߂Ă���̂ł͂Ȃ��낤���A�Ƃ������Ƃł����B

�@����Z�c���q�́A�܂��Ƀs���`�ɗ������̂ł��B

�@�������̎��A�ނ̂��ɁA�����킯����A�������ނɂ܂���Ƃ����Ƃ�Ȃ��L�\�Ȓ�̑�C�l�c�q�����Ȃ�������A�������̂�����r���ɂ��ꂽ��������܂���B

�@�K���Ȃ��ƂɁA��C�l�c�q�́A�Z����Z�̃s���`���������܂����B

�@�ނ��Z�̎w�}�������Ă̂��Ƃł��傤���A��C�l�c�q�͐擪�ɗ����Ăނ����������̏����ɂ�����܂����B�i�����A�ꕔ�ł������悤�ɁA�z�c�����̂��Ƃ����ƂŁA���̌Z��̊ԕ����������肢���Ă��Ȃ������Ƃ�����A����Ȃ��Ƃ͂��肦�Ȃ������ł��傤�B�j

�@���āA��C�l�c�q�̂������Ƃ͂܂�����ɑ剻�ܔN�i�Z�l��j�ɂ��߂����ʏ\��K���\�Z�K�ɂӂ₵�����ƁA����Ŗ�l���ӂ��܂����B

�@�������������肽�ĂȂ����A���Δh�̐l�����������̂�h�����Ƃ����킯�ł��B

�@����������̂��ĂȂ����ɊW���邱�Ƃł��B

�@����͖�l�������ƕ��i�����j�̒��i���ぁ�������݁j�����߁A

�@�@�@�ƕ����Â����͂̋��������i�厁�����������j�̒��ɂ͑����i�����j�A

�@�A�@���̎����i�������������j�̒��ɂ͏����A

�@�B�@���̂��̎����i�������Ƃ��݂̂�����j�̒��ɂ͏|�i���āj�A�|��������킽�����̂ł��B

�@�������āA�V�c�i���̏ꍇ�͍c���q�j�𒆐S�ɁA�܂����Ƃ�܂���l�����A���̖�l�����������Ƃ������̂��A���炽��

�đg�D���āA��邬�Ȃ����̂ɂ��悤�Ƃ����̂ł��B

�@�O���͂��̎����������A�����i�����ׁj�A�ƕ��i�₩�ׁj�ȂǂƂ����A���L�̖��������Ƃ����������ƁA�剻�̉��V�̂ЂƂ̂˂炢�́A�悭�m���Ă���悤�ɁA�u���n�����v�Ƃ������Ƃł����B

�@�V���̓y�n�A�V���̐l���͂��ׂēV�c�̂��̂ł����āA�����ɐ��͂̂��鍋���Ƃ����Ă��A�����ĂɎ����̂��̂ɂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ������܂�ł����B

�@������A����܂ō����������Ăɂ����Ă����y�n��h���C�̂悤�Ȑl�X����グ�Ă��܂����̂ł����B

�@���܂��̎�グ�������A�ƕ����A�����������Ă��悢�A�Ƃ������Ƃɂ����̂́A����u���@���Ƃ萭��v�Ƃ����Ă�������������܂���B

�@�Ƃɂ����A����Z�c���q�ɂ́A�N�_�����������邱�ƂɎ��s�����Ƃ����傫�ȕ����ڂ�����A���̏���Ԃ��ɂ���ʂ��Ă����ɂ́A����������ق��Ȃ������̂ł��傤�B

�@�������āA�����̑̐��������߂����A�����߂Ă��邩����Ȃ����ɂ��Ȃ��āA��B���ʂɂȂɂ��̕�������ĂĂ����K�v������܂����B

�@����͖h�l�i��������j�A���i�ƂԂЁj�A�����i�݂����j�Ȃǂ̂��܂�ł��B

�@��������͊O�G�i���j���܂��ŏ��ɂ���Ă���ɂ������Ȃ��n���\�\�Δn�A���A�}���\�\���܂���R���ŁA�����ɓ����i�ɐ��A���Z���瓌�̂ق��̍��X�j�̔_������Ƃ邱�Ƃɂ��܂����B

�@�ƂԂЂ͓G�����߂Ă����Ƃ��A�������A���������č��}����ݔ��̂��Ƃł��B

�@����́A�G�������Ƃ߂邽�߂̍�����h�ŁA����͑�ɕ{�̓��k���琼��ɂ������������܂����B

�@�݂̓����ɐ������������Ƃ������Ă��܂��B

�@��ɕ{�͋�B�n���������߂�����ŁA�������{�̏o�����Ƃ����Ă��悭�A���a�ȂƂ��ɂ͂����ŊO���̎g���̉��҂������̂ł����A��������푈�Ƃ��Ȃ�ƁA���ꂱ�����h�̑����ƂȂ�A��ȂƂ���ł��B

�@�G�����Ȃ炸���������Ă���ł��傤���A���{�Ƃ��Ă��K���Ɏ��˂Ȃ�Ȃ������̂ł��B

�@����̂��Ƃ́A���܂���ɕ{���̐��̂ق��Ɏc���Ă��܂��i�����\�l���[�g���A������L���j�B

�@���ꂾ���̂��Ƃ����Ă��A�������v�Ƃ������S���A�c���q�͂����Ƃ��ł��܂���ł����B

�@����ł��A����������i���ł��B

�@���̔N�A�V�q�O�N�i�Z�Z�l�j�A����Z�O�\���A��C�l�A�z�c�����A�Ƃ��ɎO�\�O�A

�@�q�����Ԃ�A�ӂ����܂ꂽ�A�r

�@�z�c�����͒���Z�c���q�̊���݂邽�сA�v���̂ł����B

�@�q���C�̂ǂ��ɁA�ǂ�Ȃɋꂵ��ł����ł��낤�B�r

�@�����v��������A���̐l�ɂ������āA����܂ň�x��������Ƃ��Ƃ̂Ȃ��A�V�����C�����\�\�e���݂��킫�������Ă���̂����ڂ��܂����B

�@���肢���Ă��܂��A�z�c�����͂���܂ŁA����Z�c���q�Ƃ����l��������Ă��܂����B

�@�Ȃ�Ɣ��Ȃ��������낤�ƁA�ɂ��݂������܂����B

�@����ȂƂ��A�z�c�����̂܂Ԃ��̂���ɂ����т�����̂́A�A���}�m�~�R�̂�����Ȃ��A���������ڂł����B

�@���̖ڂ�������������̂͒���Z�c���q�A�V����̌��͎ҁA�����������Ђ������ė����Ă���悤�ȁA�l�Ԗ��̂Ȃ��߂��������ƁA�S�̐S���������l�B

�@�����������]�̔s��́A���̐l�̂Ђ��ł��Ђ����ɁA�����������̐[������������݂��݂܂����B

�@�����邱�Ƃ�m��Ȃ��������̐l�̓��ɁA�����Ƃ�����������݂܂����B

�@�҂�ƒ����Ă����L���������ڂ܂��Č������Ƃ����܂����B

�@��C�l�c�q����͂Ȃ�A���̐l�̈���������悤�ɂȂ��Đ��N�A����Ȃ��ƂɁA�z�c�����͓V����̌��͎҂łȂ��A�u���ӂ̐l�v�ɂȂ������̐l�ɁA���܂͂��߂Đl�ԂƂ��Ă̐e���݂����ڂ����̂ł��B

�@�@�@�@�@9�@����A�O�֎R top

�@�������c���q�́A���܂ł��u���ӂ̐l�v�ł͂��܂���ł����B

�@�Ƃ������A�s��ł����̂߂��ꂽ�̂͂ق�̂��̂Ƃ������̂��ƂŁA���͂̔��̂قƂڂ肪���߂�܂ŁA���C�l�c�q�������Ăɗ��āA�����͑������炵�肼�����ӂ�����Ȃ�����A��������Ƃ��ɑł���l���Ă����̂�������܂���B

�@�c���q�͒��N�o���̂��ɑł�����A����͓s���ߍ]�i���ꌧ�j�̑�ÂɈڂ����Ƃł����B

�@�V�q�l�N�i�Z�Z�܁j�A�A���}�m�~�R�ɂ͋`���̕�ɂ�����n�V�q�g�m�q���~�R���Ȃ��Ȃ�܂����B

�@��賎l�N�i�Z�O�j�A�c���q���F���V�c�̔������������ē�g����֓s���ڂ����Ƃ��A�v�ł���V�c�����āA�Z�c���q�ɂ��Ĕւ����Ă��܂��������ł��B

�@�����ɋ�B�łȂ��Ȃ�A�̐쌴�ł���ɂق��ނ����܂܂������Ė�����ƁA���̃n�V�q�g�m�q���~�R�Ƃ��A�����ɏ��s������i�����̂����̂��݂̂������j�ɂق��ނ����̂��A���X�N�i�Z�Z���j�̂��ƁB

�@�w���{���I�x�ɂ́A�u���̓��A�I�I�N�m�q���~�R���݂������̑O�̕�ɂق��ނ�v�Ƃ���܂��B

�@�I�I�^�m�q���~�R�́A�����ɂ��b�����悤�ɁA����Z�c���q�̒����ŁA��C�l�c�q�̔܂ɂȂ�A��B�ւ����D��ŃI�I�N�m�q���~�R���A���i�ȁj�̑���i�����j�ŃI�I�c�m�~�R�����ЂƂł��B

�@�Ȃ��Ȃ����Ƃ��͂͂����肵�܂��A����ɂ��̔N�i�V�q�Z�N���Z�Z���j�̂��Ƃ��Ƃ���A�I�I�N�m�q���~�R�͎��A�I�I�c�m�~�R�͌܂ŕ�������Ȃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�����āA���́A��C�l�c�q�̑��̔܂������炵���I�I�N�m�q���~�R�̎��́A�c���ꂽ�c���c���ƍc�q�̂䂭�����ɁA�Â��e�𓊂������邱�ƂɂȂ�̂ł����A����͂̂��ɘb�����Ƃɂ��܂��傤�B

�@�s���������炵���B

�@�������A�E���i��a���ޗnj��A�͓��A�a��A�ےÁ����{�A�R�w�����s�{�j�̂��Ƃ́A�ߍ]�̒n�Ɂc�c�c�A

�@���ꂢ���ƂȂ��B����Ȃ��킳���A�l�X�̌�������ɓ`����Ă������̂́A���̔N�������邱�낾�����ł��傤�B

�@�w���{���I�x�͂܂��A�����Ă��܂��B

�@�\�\�u���̎��ɁA�V���̕S���͓s���ڂ����Ƃ���낱�Ȃ������B������A���Ă��������҂������A�킴�����i���w�̂悤�Ȃ��́j���͂��A���Ƃ��킸��Ƃ��킸�A�Ύ������������B�v

�@�s���ڂ����Ƃ́A���̎��ɂ�����܂���B����܂łɂ��A���т��т���܂����B

�@�V�����s�Â���A�c���Â���̘J���ɂ��肾�����͔̂_�������ł��B

�@������A�s���ڂ����тɁA��Ȃ菬�Ȃ�̒�R�͂��Ȃ炸�������ł��傤�B

�@�������A�������������j���łȂ��A�V�c�����V�c���̌��͂𐳓��Â��邽�߂ɂ������Ƃ����Ă������A���������j���w���{���I�x���A���̂悤�ȁA���̒�R���������Ă���̂́A�������Ƃł͂���܂���B

�@���ꂪ�A��قǂ͂������������Ƃ����̂������Ă��܂��B

�@�u�킴�����v�������̖��w�łȂ��A���Ă�����̂͂�肤���ł��B�u�Ύ��v�͕��ł��傤�B

�@���̒�R�ɂ͘J�������₪��ق��ɁA�Z�݂Ȃꂽ�s���͂Ȃ�A�ߍ]�ȂǂƂ����E�O�̓y�n�ւ��������Ȃ��A�Ƃ����C�������悩�����Ǝv���܂��B

�@��ʂ̖����������łȂ��A�M�����l�ɂ����Ƃ���ŏZ�݂Ȃꂽ�y�n���͂Ȃꂽ���Ȃ��C�����͓����ł����B

�@�z�c�����ɂ��Ă��������A���̋C�����ɂ���肪���낤�͂�������܂���B

�@�u�ǂ����Ă��A�ߍ]�֓s���������ɂȂ��܂����B�v

�@�Ė�����A�n�V�q�g�m�q���~�R�A�I�I�^�m�q���~�R�A���ꂼ��̂ق��ނ肪�����������̂�����A�z�c�����͎v�������āA�c���q�ɂ����Ă݂܂����B

�@�u�ڂ��B�v

�@�c���q�̕Ԏ��͒Z�����̂ł������A���̐��ɂ́A���҂ɂ��A����ɂ����������Ƃ̂ł��Ȃ��A�����ӎu���݂Ȃ����Ă��܂����B

�@�������A�z�c�����͂��܂��ĂЂ�������܂���ł����B

�@�u���͍̔c�q���܂̂����܂�ɂȂ����Ƃ���ł������܂��傤�B�����̐��̍c�c�����̂ݗ��i���܁j�̂����܂�܂��Ƃ���ł������܂��傤�B�v

�@�u���ꂪ�A�ǂ������B�v

�@�u���������A�{��̂����������A���̑�a���͂Ȃ�܂��̂��A�����������₩���Ă��܂��Ƃ��B�v

�@�u�z�c�͂ǂ��Ȃ̂��B�z�c���A����Ȃ̂ł��낤�B�v

�@�����悤�Ȃ���ǂ��ڂ��A�܂������ɁA�z�c�����ɂ�������܂����B

�@�u�͂��A���́c�c�c�B�v

�@�v�킸�A���������ƂȂ��āA�z�c�����́A���t���ɂ����܂����B

�@�u���́A�ǂ��Ȃ̂��B�v

�@�u���Ƃ��A���͍c���q���܂̂��ӎu�ɂ����炦��g���ł͂������܂���B����ǂ��c�c�c

����ǂ��c�c�c�B�v

�@�u����ǂ��A�߂����B��a�ɕʂ��̂́c�c�c�B�������������̂��ȁB�v

�@�u�́A�͂��B�v

�@�z�c�����́A��������悤�ɂ����܂����B

�@�u�z�c�̔߂��݁A�킩��ʂł͂Ȃ��B�v

�@�ӊO�ɂ����炩�Ȑ����������Ă��܂����B

�@�u�݂Ȃ̎҂��A�ߍ]�ւ���������Ȃ����Ƃ́A���Ȃ��ɂ�����܂ł��Ȃ��A�悭�m���Ă���B

�@�������A�ߍ]�ւ͂���Ȃ���Ȃ�ʁA�Ȃ�Ƃ��Ă��c�c�c�B�v

�@�����āA�c���q�͂��̗��R���A�������������̂ł��B

�@�u��N�̒��N�o���͎c�O�Ȃ��玸�s�ł������B

�@���̂������ŏ����������߂����A�V���M�͂��ɁA�ǂ��łĂ��邩�B

�@�����ɂ́A�܂��A�R�E�N���Ƃ����������c���Ă���B

�@�����V���M���A�����́A���̃R�E�N�������߂��Ƃ����Ƃ���ł��낤�B

�@�R�E�N�������̗����R�������͂炦��A���Ƃ͂��܂��^�Ԃ�������ʁB

�@�����A�s�K�ɂ��ăR�E�N�����ق�т�Ƃ������Ƃɂł��Ȃ�A���ɗ����̂ق��������̂тĂ���̂́A���̓��{�Ȃ̂��B

�@�����������������A���������������̎�͂قǂ������B

�@�߂��A�Δn�̋��c�A�]���i���쌧�j�̉����A�͓��Ƒ�a�̂������̍����R�ɂ��A����������蔤�𐮂��Ă���B

�@���ׂĊO�G�����߂��ނƂ��ɂ��Ȃ��Ă̂��Ƃ��B

�@�������A����ł��Ȃ��A���ɂ͈��S���Ȃ�Ȃ��̂��B�v

�@�c���q�̌�����͂��߂Ă����A������̏d��Șb�ł����B�z�c�����͂Ȃɂ��A�g�̂Ђ����܂�悤�Ȏv���ƂƂ��ɁA�c���q�̔M�S�Ȍ��t�ɂЂ����܂�Ă����܂����B

�@�c���q�́A�����ɃI�`�m�C���c���Ƃ����܂��Ȃ����Ă��܂�������ǁA���}�g�m�q���~�R���͂��߁A���C�m�C���c���A�^�`�o�i�m�q���A�q�N�`�m�C���c���ȂǁA���ꂼ��ɔ������A�吨�̔܂������Ă��܂��B

�@���̔܂����̂��ꂪ�A�c���q���g�̌�����A���������d��Șb���������ł��傤�B

�@�����炭�A�����l�������ꂽ���Ƃ��Ȃ��ɂ������Ȃ��ƁA�z�c�����͎v���܂����B

�@�z�c�������A�c���q�̘b�ɂЂ����܂ꂽ�̂͂��̐S�̂Ȃ��ɁA���������͂������̂��A�Ƃ����悤�Ȍւ肪���Â��Ă������炩������܂���B

�@�c���q�́A�Â��܂����B

�@�u�����A�O�G���A��B�A�l���̂��Ȃ���������Ԃ��āA��g�ւ悹�Ă����Ƃ�����A��g�����a�܂ł͂킯���Ȃ��������B

�@�ߍ]�̑�ÂȂ�A���͂����Ƃ����ɂ���B�������A�傫�Ȍ݂̊��B

�@���̌��g���A�k���Ƃ������Ƃ��炭�炭�Ƃ䂫�����ł��悤�B�킩�������A�z�c�B

�@�����s���ߍ]�̑�Âֈڂ��̂́A�܂�Ȃ��v��������ł͂Ȃ��̂��B

�@���̍��̉^�����������g�Ƃ��āA���̍��̈��S���˂������܂�A�l���ɍl���������ł̂��ƂȂ̂��B�v

�@�u�킩��܂����B�[�����S�̂قǂ����@�������A�Ȃ܂����Ȍ��t���͂��܂������ƁA�ǂ������������������܂��B�v

�@�z�c�����͂��Ȃ��ɁA�������킸�ɂ͂����܂���ł����B

�@�u���āA�s���������̂́A���̂��ƂɂȂ�܂��傤�B�v

�@�u�������Ƃ��O���Ȃ������ɂƎv���Ă���B�v

�@�u���ƁA�Ђƌ��ł������܂��ˁB�v

�@�u���c�����������B�v

�@�u����́c�c�c�����c�c�c�B�v

�@�u���������A���c�������ނ������B�̐�Ƃ��A��a�̎R�X�܂Ƃ��c�c�c�B

�@���A�������B��a�̎R�X�Ƃ����A�O�֎R�A���x��a���͂Ȃ��ɂ������ẮA���̐_�d�ɂ܂�˂Ȃ�܂��B

�@������_�������ƂȂ܂�悤���A���̂���͂��Ȃ��A��낵�����̂ނ��B�v

�@�u���ɁA����ȑ�C���Ƃ܂�܂��傤���B�v

�@�u�Ȃɂ������A�z�c�炵�����Ȃ��B��������̏n�c�Âł́A���Ȃ��A�����ȉ̂���ł͂Ȃ����B

�@����ŁA��s�̎҂��A�ǂ�Ȃɂ͂��܂��ꂽ���Ƃ��B

�@�������A���x�͗E�C���ӂ邢��������̂ł͂Ȃ��B

�@���ɂ�����āA�\�\�{��̎҂݂�Ȃɂ�����āA�O�֎R�̐_�����Ȃ��߂���̂��B

�@���̓s�ڂ�ɂ������A�Ђ������������ɂȂ�ʂ悤�ɁA�ƂȁB�v

�@�s�̂�����A�O���\����͂�������Ă��܂����B

�@�ӏt�Ƃ͂��������犦���A�������͂ǂ���Ɠ܂��Ă��āA�����łȂ��Ă������݂����Ȑl�X�̐S���A���������A�Â��A�d�������̂ɂ��܂����B

�@�I�J���g�m�{�O�̍L��A���łɂ�������ꂽ�Ւd�̂܂��ɂ͗��������𐮂�������Z�c���q���͂��߁A�c���A�d�b�������A����Ƃ����܂肩�����āA�_���ɕ�d�����l�̂��������ȓ�����������Ă��܂��B

�@�y�̉����ЂƂ����荂���Ȃ����̂����}�ɁA�z�c�����͂������Ƃ���������A�Ւd�̂܂��ɂ����݂ł܂����B

�@�ڂ�������ƁA�Ւd�̂��Ȃ��ɂ́A���̔̒n�̓��̊_���̂悤�ȎR���݂��A�삩��k�ɁA�앣�A�א�A���ނ̕�݂˂���˂āA�肾���ǂ�������������̎�X�����̂͂��������Ă��܂��B

�@�������A�O�֎R�́\�\���̎R���݂̂ނ����ɁA�Ȃ��炩�Ȑ�����Ђ��Ă��т��Ă���͂��̎O�֎R�́A�����_�ɂ������A�ڂ����炵�Ă����炵�Ă��A���̂��������p���݂Ƃ߂邱�Ƃ��ł��Ȃ��̂ł����B

�@�Ȃ������R�A���ɁA�[�ɁA���邢�͉����A���邢�͋߂������������a�̐S�A�O�֎R�B

�@����́A�܂��A�����낵���R�ł�����܂����B

�@�̐l�X�ɂ́A���̎R�́A�_���̂��̂ƍl�����Ă��܂����B

�@�I�I���m�k�V�m�J�~�A���ꂪ���̐_�̖��ł��i���܂ł��A��_�_�Ђ̐_�͎̂O�֎R�ł���j�B

�@���̐_�͐̂���A������a�̐l���Ƃɂ����낵���Ђ��������炵���Ƃ��������`���������A�l�X�́A��a�̐S�Ƃ��āA���̔������p�����������A�Ȃ�Ƃ����̐_�̋@���������˂܂��Ƃ��āA���J�ɂ��܂�����Ă����̂ł����B

�q�����ʂ�ẮA������x���������Ƃ��ł��Ȃ���������Ȃ��̂ɁA���߂Ă�����Ɛ��ꂽ��̉��̂��Ȃ��ɕʂ�������������B�r

�@�z�c�����̐S�́A�߂��݂ƕs���ł����ς��ɂȂ�܂����B

�@�q���ɂ�����āA�\�\�{��̎҂݂�Ȃɂ�����āA�O�֎R�̐_�����Ȃ��߂���̂��B���̓s�ڂ�ɂ������A�Ђ������������ɂȂ�ʂ悤�ɁA�ƂȁB�r

�@�����́A�c���q�̌��t���A�܂��܂��ƁA���ɂ�݂������Ă��܂��B

�@�q���̉_�́A�_�̓{��̂��邵�Ȃ̂��낤���B

�@�c���q���܂̈Ă���ꂽ�Ƃ���A�E�O�ւ̓s�ڂ��_�͓{�肽�܂��A�����낵���Ђ������������ɂȂ낤�Ƃ��Ă���̂��낤���B�r

�@����Ȃ��Ƃ������ĂȂ낤���B

�@�z�c�����͈�u�A�܂�Ő_�ɂ��ǂ݂�����悤�ȁA���炠�炵���C�����ɂƂ���A�v�킸�g���܂��܂����B

�@�������A���̎v���͂����A�܂����F��̐S�ɂ��ǂ�܂����B�@�ڂ���܂����B

�@�܂Ԃ��̂���ɁA��̋Ȃ��肭�˂��Ăǂ��܂ł��Â����������т�����܂����B

�@����͎������ӂ��߂��A�s�ڂ�̈�s���A���ꂩ�炽�ǂ�ł��낤���ł����B

�@���̎R�X�̂�����k�w�A�k�ցA�匴�A�����i���j�A�R�c�̗��������A�O�֎R�̂ӂ����̊C�Ξ֎s�i�����j�ɂł܂��B

�@��������́A������R�̕ӂ̓��A�������̑��X���ʂ��āA���ɂ܂���A���ɂ܂��肵�Ȃ���A�ޗǍ�ɂ�����̂ł��B

�@�q���̓����䂫�Ȃ���A�c���q���܂��A��C�l�c�q���܂��A���b�������܂��A�]�������S�����A�����Ă��̎��������ƁA�U��Ԃ�A�܂��U��Ԃ�A��a�̎R�X�ɁA�O�֎R�ɁA�����ʖ��c�������ނɂ������Ȃ��B�r

�@�₪�āA�z�c�����̐O����A���A�����������قƂ���ł܂����B

�@����͌����ĎႭ�͂Ȃ���������ǁA���̂����ɁA�������������ƁA�͂Â悳�̂����������ł����B |

�O�֎R���������Ȃ���A��a����̓s����ʼn̂��r�ފz�c����

|

�@�@�����i���܂����j�@�O�ւ̎R�@�����ɂ悵�@�ޗǂ̎R�́@�R�̂܂Ɂ@���B�i�����j��܂Ł@���̂��܁@�����i���j��܂Ł@��ɂ��@���s���ނ��@�������@�������ގR���@������Ȃ��@�_�́@�B�i�����j���ӂׂ���

�@�i�O�֎R��A�ޗǂ̎R�X�̊Ԃɂ�����Ă��܂��܂ŁA���̂�������̂܂��肩�ǂ��ƂɁA�ӂ肩����A���Ȃ����悭�悭���Ă������Ǝv���A���̎R���A����ɂ������������Ă悢�ł��낤���B�j |

�@�����������ƁA�z�c�����̐S�͂������ǂ��납�A���悢��͂����������Ԃ��Ă��܂����B

�@�ЂƑ����Ă���A�ޏ��͂܂��A�������܂����B

| �@�@�O�֎R���@�������B�����@�_���ɂ��@�����炠��Ȃ�@�B���ӂׂ��� |

�@�Ȃ������R�A���������R�A�����ꂨ�����R�A����������̂��̎R�̎p���A�[���̂����܂łȂ��߂Ă������Ǝv���̂ɁA���̎R�������ۂ�Ƃ������������Ă���_�̂ɂ����B

�@�_��A���Ȃ��ɂ����āA�������͂��ł͂Ȃ����B��X�̋C�������킩������A�������Ȃ��͂��ł͂Ȃ����B

�@�O�֎R���������������Ă��邱���_���A�͂����Ƃɂ�݂���悤�ȁA�����Ă܂��A�������Ȃ��ł�����ƁA���݂��݂Ƃ��̂�ł���悤�ȉ̂ł����B

�@����̌�����Ƃ������A�ق����A�ق����A�ƁA���ߑ�������܂����B

�@����́A�z�c�������A�܂�����Ȃ��A���������ɂȂ肩���A���������̐S���̂܂܂��������Ă��ꂽ�Ƃ����A���Q�̂��ߑ��ɂق��Ȃ�܂���ł����B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |