|

****************************************

Index その一 その二 その三 その四 その五

額田女王の見た中大兄皇子と大海人皇子(その四)

14 あらしのまえ top

鎌足の死後一年ほどは、どうにか、ことなくすぎました。

そしてむかえた天智十年(六七一)正月そうそも、とくに大海人皇子にとって、ショッキングなことがおこります。

天皇がいよいよ、心をきめたのです。

オオトモノミコを後継にすることにです。

といっても、そうはっきりいったわけではありません。

しかし、正月二日に発表された、政府のあたらしい顔ぶれを見れば、そのこと――天皇の決心は、ひとめでわかるのでした。

太政大臣(おおまつりごとのまえつきみ)

左大臣(ひだりのおおまちぎみ)

右大臣(みぎのおおまちぎみ)

御史大夫(おおきものもうすつかさ)

〃

〃 |

オオトモノミコ

ソガノアカエ

ナカトミノコガネ(中臣金)

ソガノハタヤス(蘇我果安)

コセノヒト(巨勢人)

キノウシ(紀大人) |

大海人皇子の名は、どこへいってしまったのでしょう。

そうです。大海人皇子は、のけものにされたのです。

左右大臣の役はまえからおかれていましたが、当時は席があいていました。

太政大臣が正式におかれたのは、これがはじめてです。御史大夫(おおきものもうすつかさ)は、のちの大納言です。

太政大臣、左右大臣、大納言、ともに、奈良時代のはじめにととのった令の制度では、きちんときめられています。

まえに、天智天皇が即位してからの仕事の一つとして、「近江令」のことをいいました。

天智十年正月に、このような官職が任命されたところをみると、やはり、令は完成されなかったけれども、あるていど形をととのえかけてきていた、ということがわかります。

でも、ただそれだけのことだったでしょうか。つまりここへきて、天皇ができあがりつつある近江令の制度を、なにぶんかでも形に表わしたいと考えた。

そして、はじめての太政大臣や、のちの大納言にそうとうする御史大夫などを任命した。

ただそれだけのことだったでしょうか。

そうではなかったのです。

なぜなら天皇は、中大兄皇子時代から、長い間、太政大臣どころか、左右大臣さえおかないで、立派に政治をやってきたではありませんか。

内臣中臣鎌足がいたというものの、いかに知恵にたけた鎌足だからといって、一人で何役ものつとめは果たせなかったはずです。

それでは、いまなんのために、あらためて、このようにものものしい政府の形をととのえたのか。

ひとことでいえば、それは、自分がなくなったあとの才オトモノミコの足元をかためるためでした。

それではと、もう一つ、疑問を重ねましょうか。オオトモノミコは、さきにもいったように、からだも丈夫し、学才も人なみすぐれ、唐の使者から、この国におくのはおしいとまでいわれた人物なのに、なぜそんなに、将来を気づかう必要があったのか。

これもひとことでいえば、大海人皇子のせいです。

もしも、オオトモノミコのそばに、大海人皇子という強力なライバルがいなければ、そうあわてることもなかったでしょう。

しかし、オオトモノミコを後継にと心をきめてみると、大海人皇子がどうでるかということが、いっそう気がかりになってきたのでした。

太政本臣は、臣下では最高の地位、天皇のすぐ下にいて、左右大にをはじめ、朝廷の役人をひきい、天皇の政治をたすけるのが役目です。

まず、オオトモノミコをこの地位につけ、長いことおかれていなかった左右大臣をそろえました。

左大臣になったソガノアカエは、かつてアリマノミコをそそのかし、死にいたらせた人物、娘ヒクチノイラツメを天皇の妃におくりこみ、もう一人の娘オオヌノイラツメを大海大皇子の妃に捧げています。

こうしておけば、世のなかが天智、大海人、どちらにころんでもわが身は安全と考えたのかどうか、それはわかりませんが、ともかくはかりごとにたけた人であったにちがいない。

それが、左大臣という大切な職についたのですから、天智天皇の信頼がいかに厚かったかわかります。

また、ソガノハタヤスが御史大夫に任じられたことをあわせて考えると、エミシ、入鹿亡きあとも、ソガ氏がいまだに大変な勢力をもっていたともみられるわげです。

有力氏族といえば、右大臣の中臣氏、御史大夫の巨勢氏、紀氏もそうでした。

もともと、中大兄皇子を中心とする大化の新政がめざしたのは、天皇中心の国家の建設であり、こういう有力氏族をしりぞけることだったはずでした。

それなのに、ぐるりとぎゃくもどりして、ソガ氏、中臣氏、巨勢氏、紀氏を、政府のおもだった地位に集めたのです。皮肉な言葉をつかえば、それは、涙ぐましい親ごころでした。

〈一体、この私をどうしてくれるのだ。〉

大海人皇子の胸は煮えくりかえったでしょう。

皇太弟とは名ばかり、どこにも身のおき場がないのです。

正月二日の、あの任命のリストは無言のうちに、だからいっそうはっきりと、天皇の声を大海人皇子に伝えていました。

〈大海人よ、そなたには、もう、用はない。〉

まえに、天皇の目のまえのゆかめがけて長い槍を投げつけたときのあらあらしい気持ちが、再び、三たび、大海人皇子の心にわきおこりました。

〈今度は床板どころか、あの胸を、あの心臓をぐさりと………。〉

おそろしい考えさえわいてきます。

しかし、大海人皇子は、そのはげしいこころの動きを、ぐっとおさえました。

時を待とうと思ったのです。

年数こそ兄天皇にはおよばなくても、四十二歳の今日まで、大海人皇子は大海人皇子なりに、いくつかの苦しい試練にあい、さまざまな人の、さまざまな運命をながめてきました。

軽はずみには動かない冷静さも、かれはもっていました。

だからどんなにつらくても腹だたしくても、あくまでもそれは心の中のことだげにおさめ、宴会ではさも楽しげに酒をのみ、手拍子をうちました。

オオトモノミコがぎのような漢詩をつくったのは、そんな宴会でだったでしょうか。

皇明日月と光らひ 帝徳天地と載せたまふ

三才並泰昌 万国臣義を表はす

(天皇のご威光は日や月のようにてりかがやき、天皇の有徳は万物をおおう天、万物をのせる地のように広大である。そのため、天・地・人、ともにやすらかで栄え、諸外国もまた臣下としての礼儀をあらわしている。) |

要するに天皇ばんばんざい、という詩です。

そうでしょう。オオトモノミコにとっては天皇ばんばんざいのはずです。

〈なにをいっていやがる。〉

大海人皇子は、にがい思いをかみしめながら、とくいになっている天皇、オオトモノミコ。

そしてソガノアカエたちの顔を見やったにちがいありません。

日のあたっているそれらの顔、顔、顔………。

天皇、オオトモノミコはおくとして、近ごろではソガノアカエほか廷臣たちのそぶりも、不愉快きわまるものでした。

うわべこそ、天皇の弟として敬っているように見えるものの、内心では軽蔑しあざわらっていることが、そのはしばしにちらちらと現れるのです。

大海人よ。そなたにはもう用がない、というのは天皇一人の声ではなくて、これら天皇側、オオトモノミコ側、日のあたっている側の者たちの、大合唱の声とさえ聞えました。

もっともこういう宮廷のなかで、めだたぬながらも大海人皇子を支持している人がいなかったわけではありません。

そのなかから、一人、二人の名をあげるとすれば、敏達天皇の孫にあたる(だから、天智、大海人の父舒明天皇と兄弟)クリクマノオオキミ(粟隈王、この人の子美努王は、光明皇后の母橘三千代の最初の夫で、聖武天皇の代に活躍する橘諸兄の父)、そしてこの物語ではまもなく登場する天皇の舎人ソガノヤスマロ(蘇我安麻呂)。

そのクリクマノオオキミも大海人派とにらまれてか、この年(天智十年)六月、筑紫帥(つくしのかみ)に任ずということで、遠く九州へ追いやられました。

鎌足の死後、おもてむきおだやかそうだった近江朝廷も天智十年正月の新しい人事発表をさかいに、しだいに明と暗、二つの世界に色わけされていったのです。

明はいうまでもなく、オオトモノミコとかれをとりまく人々の世界、暗は、失意の大海人皇子と、ひそかにかれを支持する人々の世界でした。

政治は、男の人のものです。

けれどもそうだからといって、女の人たちがそのそとで知らんぷりしていられたかというと、決してそうではありません。

いや、むしろこんな場合、女の人のほうが、いっそう複雑な悩みのなかに立たなければならなかったといえます。

なぜなら、女の人はある人の娘であり、同時にある人の妃でしたから………。

父と夫が、同じ立場なら問題はなかったのです。

けれども父方と夫方がにらみあうことになると、娘としては父のことも気にかかり、夫のことも気にかかり………。

つまり、一つの心が二つにひきさかれることになるのでした。

額田女王の娘トオチノヒメミコなどは、さしずめこういう苦しい立場におかれた女の人の代表といってよかったでしょう。

額田女王には娘の苦しみは、そのままわが身の苦しみでした。

それは 母としての苦しみでした。かりに、そのことをべつにしても、大海人皇子という、かつて愛し、愛されたひとの身の上が、気にならぬはずもなかったのです。

いずれにしても大海人皇子は、なみたいていの人でぱなかったことが、この時点で、人々に大きな不安をあたえたのです。

というのは、変わり者という意味でなく、これまでもたびたび繰返したように、彼にはオオトモノミコのはるかにおよばないゆたかな経験があり、生まれはよし、げんに皇太弟(こうたいてい)だったからです。 |

思い悩む中年の額田女王

自分と大海人皇子の間のトオチノヒメミコは、オオトモノミコの妃だった。

|

この皇子の出方しだいで、いまある近江朝の平和(あるいは平和らしいもの)が、いっぺんにくつがえるのは、火を見るよりもあきらかなことでした。

〈お気のどくにと申しあげましょうか。でも、あなたは私の同情など、お受付にはなりますまい。

ではご自重あそばしてと申しあげましょうか。あなたははきすてるようにおっしゃるにきまっています。

女の身に、なにがわかるかと。

小ざかしい忠告はいらないと、ああ、でも、私はあなたのお身を気づかわずにはいられません。〉

ねむられぬ夜ごと、夜ごと、額田女王は心のなかで、大海人皇子にむかって話しかけるのでした。

15 つばさあるトラ top

天智天皇が病気にたおれたのは、こんなやさきの九月(六七一年)のことです。

病気はなんだったのか、記録がないので知りようはありませんが、そうとう重いものだったのはたしかです。

というのは、十月にはいると、百体の仏像を織りだした織物が完成し、内裏の西殿でその供養が行われています。

また同じころ、天皇の使者が法興寺(飛鳥寺)へつかわされ、袈裟(けさ)、黄金の鉢、象牙のほか、さまざまなめずらしい宝物を仏前に捧げているからです。

今度の病気は、もうなおらないのではないかという自覚が天皇にあって、このように仏を敬う心を天皇におこさせたのではないでしょうか。

さて、十月十七日のこと、大海人皇子のもとに、天皇の使者ソガノヤスマロがやってきて、いいました。

「お召しでございます。すぐに参内なさいますよう。」

「お召し?」

大海人皇子は、ふしぎそうな顔をして、ききかえしました。

「天皇は、私に、もう、ご用などおありにならぬはずではないか。」

「いえ、すぐにおよびするようにとおおせられたのでございます。

それに、たとえお召しがなくても、ご重病のお兄ぎみを、弟ぎみとして、いちどはお見舞いになりませんことには………。」

「うん。」

大海人皇子は、それでもなかなか決心がつかないように、うでぐみをして考えこんでいましたが、ようやく、

「では、うかがうとしよう。」

「ぜひ、そうなさいませ、ところで、皇子。」と、ヤスマロは、声をひそめ、

「これは天皇の使者としてでなく、皇子にお目をかけていただいているヤスマロとして申しあげるのでございますが、くれぐれもお言葉に用心なさいますように。」

言葉に用心するとは、どういうことなのか。

ききたくもありましたが、いずれはわかることだろうとききもせず、大海人皇子は、宮中にいそぎました。

しばらく見ぬまに、見るかげもなく病みおとろえた天皇の姿は、さすがに大海人皇子の胸をうちました。

「私はもう、長くはない。」 天皇は、よわよわしい声でいいました。

この人のこんなにもたよりなけた声を、かつてきいたことがあっただろうか。

この人のこんなにも力ない目に、かつてであったことがあっただろうか。

大海人皇子は思わず、はげまさずにいられぬ気持ちになって、

「なにをお気弱なことを………。病気などに負げてはなりませぬ。

負ける兄上でもございますまい。なにとぞ一日もはやく、おこころよくなられますよう。」

「ありがとう。しかしまもなく私の命はおわろう。私のからだのことは私が一番よく知っている。

ついては、そなたにたのみがある。」

「おたのみとは?」

「あとはそなたにゆずりたいのだ。受けてくれるだろうな。」

「な なんとおおせられます。私にあとをゆずろうなどと………そんな………。そんな………。」

大海人皇子は、わが耳を疑いました。

そんなはずはない。そんなはずはない。

皇子が、ヤスマロのいったにことを思いだにしたのは、このときでした。

〈お言葉に用心なさいますように〉

この人(天皇)が、どんなに油断のならぬ人かは、知りすぎるほど知っている私ではなかったか。

あとをゆずろうという、その言葉をまにうけて、はい、どうもありがとうという途端に、謀反の心ありとかなんとかいって、命をうばわれるかもしれない。

そんなことだって、やりかねない人なのだ。わが兄、天智天皇という人は………。

「おあとには、オオトモノミコがいられるではございませんか。」

大海人皇子は、きっとなって、いいました。

「あるいは、皇位を皇后さまにおゆずりになり、オオトモさまに政治をおまかせになるのがよろしいと思います。」

「して、そなたは、そなたはどうする。」

「私は………。」

ちょっと口ごもってから、

「私は天皇のおんため、出家して修行いたしましょう。」

「なに出家?」

「はい。」

それっきりでした。天皇はおそらく思いがけなかったであろう「出家」という言葉をきいても、あわててひきとめもせず、だまりこんでしまったのです。

天皇が、どうしても自分のあと、皇位をつがせたかったら、大海人皇子に出家など許しはしなかったでしょう。

それなら、あとをゆずるうといったのは、芝居にすぎなかったのかというと、そうともいいきれません。

要するに、このときになっても天皇は迷いに迷っていたのです。そこで、いったんオオトモノミコときめた心をひるがえし、大海人皇子にあとをゆずる気になりました。

けれども大海人皇子にことわられてみると、ああ、よかった、という気にもなったのでしょう。

一方、大海人皇子も出家するといったのも、その場の出まかせではありませんでした。

おそらく、考えに考えぬいて出した結論だったろうと思われます。

大海人皇子は天皇のまえからさがると、その足で内裏の仏殿にいき、髪をおろしました。

私有の武器のすべてを政府の武器庫にかえしたのも、その日のことでした。

天皇からは、袈裟(けさ)がとどけられてきます。

「吉野にまいり、仏道を修行することにいたします。一日も早くなおられますよう、お祈りします。では。」

中一日おいた十月十九日のこと、皇子は再び天皇の病床をおとずれ、こうわかれのあいさつをしました。

吉野、という皇子の心中にも、それをきく天皇にも、なみたいていでない思いがあったことでしょう。

吉野で仏道を修行する、それは天皇が二十六年まえ、大化のクーデターのすぐあと(六四五)、フルヒトノオオエノミコの口からきいた言葉でした。

フルヒトノオオエノミコは、天皇(当時中大兄皇子)の異母兄で、蘇我入鹿らによって、皇極女帝のあとの天皇に立てられようとしていました。

ところが中大兄皇子、中臣鎌足らがソガ氏をほろぼしたので、わが身もあぶなくなったと思い、出家して吉野にひっこんだのです。

〈しかし、フルヒトノオオエの仏道修行はいつわりだった。彼はひそかに仲間とはかって、謀反をたくらんだのだった。〉

大海人皇子が吉野へいく、といったのをきいたとき、天皇はこう思ったでしょう。

大海人皇子も吉野といったとき、同じフルヒトノオオエノミコのことを思いだしていたことでしょう。

けれども大海人の思ったのは、フルヒトノオオエの最後のことだったにちがいありません。

〈フルヒトノオオエノミコは謀反をはかったという理由で、この兄上の手のものに殺されたのだった。

私もこの皇子のように………いやいた、そんなめにあってたまるか。〉

とはいうものの、五十人にもたりない舎人、妃の一人ササラノヒメミコ、幼いクサカベノミコ、オサカベノミコ(忍壁皇子)と、侍女たち十人ほどという、わずかな人々をひきつれ、住みなれた大津の都をはなれる大海人皇子の心には、闘志よりは不安が、大きな座をしめていたことでしょう。

この一行を蒐道(うじ=宇治、京都府)まで見おくったのは左右大臣と、御史大夫たちでした。

見おくるといっても、ただ、旅にでる人を見おくる、ということではなかったでしょう。

形は礼儀上と見えても、この見おくりには、「大海人皇子は、はたしてすなおに都をはなれるかどうか」、それを見張るという、ひそかな役目があったのです。

大海人皇子が吉野に去ったことを、「トラにつばさをつけて放したようなものだ」といった人があったと、『日本書紀』は伝えています。

たださえぎけんな動物、トラ、そのトラにつばさをあたえれば、それこそ百万力。

この言葉は世間が大海人皇子をどう見ていたかを、よく表わしています。

16 まだ死ぬわけには top

十一月にはいっても天皇の病気には、なおるきざしは見えませんでした。

それどころか、日一日、刻一刻、死に近づいていることが、天皇自身にはよくわかりました。

いまさら思いわずろうまい、どうしようもないでぱないかと思っても、気になるのはオオトモノミコのゆくすえのことです。

左大臣ソガノアカエ、右大臣ナカトミノコガネ、そしてほかの重臣たちは、はたして心を一つにして、若いオオトモをもりたて、ぶじに国政をすすめていってくれるだろうか。

ここで政府のおもだった者たちの結束がくずれ、近江朝廷ががたがたになってはそれこそ、死んでも死にきれません。

二十歳のころから二十余年、死にものぐるいで活躍し、やっと築き上げたこの天皇中心の中央集権国家、この見事な作品を、むざむざこわされてはにれまでの努力が水のあわになります。

しかも、そうなるおそれが、多分にあるのです。

出家したとはいうものの、オオトモノミコよりははるかに有力な大海人皇子が、げんに生きているのですから………。

天皇は気づかわしげに、枕元につきそっているオオトモノミコに、いいました。

「大臣たちは、本当に、力をあわせて、そなたをたすけていてくれるのであろうな。」

「はい、それは、もう………。」

「気になる。」

「と、おおせられますと?」

「もっとそばへよれ。」

天皇は、オオトモノミコをよびよせ、その耳に二言、三言、なにかささやきました。

あくる日、オオトモノミコはれいの織物の仏像の安置されている、内裏の西殿に、ソガノアカエ、ナカトミノコガネ、ソガノハタヤス、コセノヒト、キノウシの五人を集めます。

「そなたたちに、ここにあつまってもらったのは、ほかでもない。ご重態の天皇さまは、これからの政治のことを、ことのほか気になされているのだ。

そこで、私たちは今後も心を一つにし、天皇さまのお心を安んじまいらせることをあらためてこの仏前で誓いたいのだ。

そのあとうちそろって、天皇さまのおそばにうかがい、ご安心くださいと申しあげよう。」

オオトモノミコがいいました。

「そんなにおわるくていられますか。」

アカエが、まゆをひそめて、ききました。

「うん、もう、お長くはあるまい。」

オオトモノミコは、しずんだ声でそういってから、仏像の前の香炉を手にとって、立ちあがりました。

頭をさげ、目をとした皇子は、おごそかな口調で、誓いの言葉をのべました。

「われら六人、心を一つにし、天皇のお心にそいたてまつることを誓います。 |

天智天皇(中大兄皇子)が重体になった。

近江朝廷派の重臣が集められ、近江朝廷への忠誠を誓う。

|

もしこの誓いにそむくことがありましたら、どんな天ばつをうけようとも、決してうらみません。」

香炉が、皇子の手からアカエの手に、それかもほかの四人の手に、つぎつぎにわたりました。

アカエ以下五人が、立ちあがりました。

アカエが、いいました。

「私ども五人の者は。」

「私ども五人の者は。」

と、コガネら四人が、繰返しました。

「皇子さまにしたがい、天皇さまのお心にそいたてまつることを誓います。」

こうして、アカエにつづいて。ほかの四人、いや合計五人の重臣がいったのは、つぎのような言葉でした。

「もしこの誓いにそむくことがありましたら、四天王が私どもをせめ、天の神、地の神もまた かならず神ばつをおあたえになるでしょう。私どもの子孫はたえ、家門はかならずほろびてしまうことでしょう。」

この誓いは、オオトモノミコの意志というよりは、天皇の考えから行われたものでした。

こんな誓いをいくど繰返しても要するに形だけのことです。

なんの効果がありましょう。そして、そのことを一番よく知っていたのは、ほかならぬ天皇自身でした。

けれども天皇は、せめては皇子をふくめて六人に、そうさせたかったのです。まさに、天皇はおぼれる者はワラをもつかむという状態にあったのでした。

これは、十一月二十三日のことでしたが、二十九日もう一度、今度は天皇のまえで、同じことが行われます。

大津宮の大蔵省(おおくらつかさ)の第三の倉から火が出たのに、そのあくる日(十一月二十四日)のことです。

放火でした。

たぶん、それは大海人皇子に同情したもののしわざだったのでしょう。

大海人皇子への同情といえば、この頃、世の中に、次のような歌がはやっていたということです。

み吉野の 吉野のあゆ

あゆこそは 島べもよき え苦しえ

水葱(なぎ)のこと 芹(せり)のもと 吾は苦しえ

(吉野川のあゆなら、島べのナギや、セリのかげにすんでいるのもよかろうが、人間である私(大海人皇子のこと)は、こんな山おくの吉野川のほとりにこもっていては苦しくてたまらない、という意味。

この解釈は、高木市之助先生著『吉野の鮎』の考えに従った。) |

赤駒(あかごま)の いゆきはばかる

真葛原(まくずはら) 何のって言(ごと)

ただにしよけむ

(吉野の大海人皇子に、みんなの気持ちを伝えたいけれど、道中には荀がはびこって、馬さえゆきかねる。

そうだ、ことづてなど待っていずに、じかに行動をおこそばいいのに、という意味。) |

どちらも大海人皇子へのふかい同情にあふれた歌です。

天智天皇が四十六歳の、波乱に富んだ一生を終えたのは、こんな世情のなかの十二月三日のことでした。

『万葉集』には 天皇のおとむらいのときささげたという皇后ヤマトヒメや、妃石川夫人(ソガノイシカワマロの娘)の歌にまじって、額田女王のつぎのような作がのっています。

| かからむと かねて知りせば 大御船(おおみふね) 泊(は)てし泊(とま)りに 標結(しめゆ)はましを |

こんなことになるのだとまえもって知っていたら、天皇のおのりになったお船のとまった港に標(しめ=境にするためのしるし)のなわをはり、お船があの世へ旅だたれないようにするのだったのに、という意味です。

『万葉集』にのっている、額田女王の、もう一首の長歌には、「山科の御陵からさがるとき作った」という題詞がついています。

「山科の御陵」は、いま京都市東山区山科御陵御廟野(みささぎごびょうの)町にある天智天皇の陵のことです。

やすみしし わご大君の かしこきや 御陵仕ふる 山科の 鏡の山に 夜はも 夜のことごと

昼はも 日のことごと 哭(わ)のみを 泣きつつ在りてや 百磯城(ももしき)の 大宮びとは 去き別れなむ |

やすみししは、大君の枕言葉、わご大君は、わが大君、つまり天皇、百磯城のは大宮の枕言葉、大宮びとは宮中で天皇におつかえする人、

この長歌の大意は――天皇さまのおそれおおい御陵におつかえしている山科の鏡の山やまに、夜は夜どおし、昼は一日じゅう、泣いてばかりいた大宮びとも、いまはもう、別れ去ってしまうのだろうか、ということになるでしょう。

山科のみささぎはあとてもお話するように、天皇の死後、かなり長い間をかけて造営されたようです。

とすると、この「御陵仕(みはかつか)ふる」(御陵におつかえする)ということは、御陵造営に奉仕する、とも考えられそうですが、「大宮びと」が、人夫の仕事をしたわけではありますまい。

では、御陵のお掃除とか、お供えとかに奉仕したのでしょうか。

これは天皇の場合ではありませんが、人の死後四十九日の間、死者にゆかりのあった人が山里などにうつり住んで、四十九日がおわったらちりぢりにわかれていく、ということが、『徒然草』(つれづれぐさ=鎌倉時代のおわりごろから南北朝時代にかけての文学者兼好法師のあらわした随筆集)にあります。

山科の場合も、天皇にゆかりの深かった大宮びとたちが、ほうむりのあとのある期間、みささぎのそばに住んで、昼となく夜となく、天皇のみ霊(たま)をおまつりしたのではないか、とも思えます。

むろん、その大宮びとのなかに、額田女王もいたはずです。

この長歌には額田女王自身の悲しみがでていません。

しかし、この長歌の底にこもっている、額田女王の深いため息のようなものを読みとるのは読みすぎでしょうか。

その、ため息のようなものは、ああ、天皇さまの死とともに、私の生もおわってしまったのだという、いっぺんに気おちしてしまった感じともいえます。

あとは、亡き天皇の思いえがいたように、オオトモノミコの世になるのかもしれません。

けれども、オオトモノミコは、娘トオチノヒメミコのご主人です。

その皇子の世では自分の出る幕があろうとは考えられません。

それでは亡き天皇の思わくがはずれ、オオトモノミコの世でなく、大海人皇子の世がくることになれば(この可能性は大いにありました)どうでしょう。

なるほど、大海人皇子は、額田女王には深いつながりのある人でした。

でも、それは過去のことです。

時は、二人をへだててしまいました。

時は額田女王を近江朝の人に、大海人皇子を吉野の人に、はっきりとわけてしまいました。

おそらく、いまの大海人皇子の心中には、額田女王のおもかげの住むどんなせまい場所もないでしょう。

〈大海人皇子さまにとっても、私は、すでに亡きにひとしい存在〉

たぶん、額田女王は、何度か、死を考えたのではないでしょうか。

その額田女王を死の誘惑から救った者があったとすれば、おそらく、それは、娘卜オチノヒメミコヘの、母としての愛だったでしょう。

オオトモノメミコの妃として、前途の希望にみちも、やすらかな日々をおくっていたころには夢にさえ思っていなかっただろう身の上の変わりよう。

さまざまに思いみだれて、心やすまるひまもないだろうトオチノヒメミコを、なぐさめはげましてやらなければ………。

どんなことがおこっても、かしこくふるまうように、導いてやらなければ………。

〈そうだ、私は、まだ、死ぬわけにはいかない。〉

額田女王は、ともすればなえしぼんでいこうとする心を、必死になってひきたてるのでした。

17 第一歩 top

大海人皇子の一行がおちついたのは、吉野のどのあたりだったのでしょう。

ひとくちに吉野といっても、さくらで名だかい吉野山、「吉野山みねの白雪ふみわけて入りにしひとのあとぞ恋しき」と、義経をしたって静御前がよんだという吉野山も吉野、南北朝の、南朝の足だまりも吉野、吉野川の川ぞいの地も吉野。

そんななかで、大海人皇子ゆかりの吉野は、最後の吉野川ぞいの地ではなかったかといわれています。

この地について、私はかつて「万葉の吉野」という題の、つぎのような短い文を発表したことがありました。

「吉野というと、人は例の『軍書にかなし吉野山』、そしてさくらの吉野山をおもうらしい。

吉野へいってきましたといったら、へえ、南北朝のことでも書くのですか、とAはいい、花どきの吉野とちがって落葉のころもまたいいでしょうう、とBはいった。

そうじゃないの、私のいったのは吉野川、ほら、紀の川の上流のあの川の岸、つまり万葉の吉野、宮滝というところと、私は大わらわで説明するのだが、相手はもう話にはのってこなかった。」 |

これでもわかるように、宮滝などという地名は有名でなく、特別な興味をもつもの以外には関係のないところらしい。

宮滝、正確には奈良県吉野郡吉野町宮滝は、近鉄の大和上市から約六キロ、バスで二十分の距離の、吉野川が東北から南 西、北へと曲がりくねって流れるあたりの岸にある。

宮滝という名がはじめて文献にみえるのは昌泰元年(八九八)十月、宇多天皇がこの地へ行幸したときの記録である。

この宮滝に、『万葉集』で〈吉野の宮〉、〈吉野の離宮〉〈滝の都〉などとよばれている宮があったのか。

また『日本書紀』に、異母弟中大兄皇子一派の思わくに気をかねたフルヒトノオオエノミコが、

〈出家して吉野にはいろう〉といい、やがて謀反の疑いで中大兄皇子の手兵の手にかかって死んだと書いてある土地。

天武天皇が大海人皇子といったころ、臨終のとこにあった兄天智天皇が皇位をゆずろうとするのをことわって、

〈私はきょう出家して、あなたの御代の平安をいのろうとおもう〉といい、妃を一人(のちの持統天皇)、皇子二人、それに少数の舎人をつれただけで、〈吉野宮にはいられた〉と伝える土地。

あるいは持統天皇が、その位にある間、じつに三十一回も行幸した土地。 |

|

これらがすべてこの宮滝の、いま〈吉野離宮跡〉とされている吉野町立中荘(なかじょう)小学校の裏手の、小高い丘と同じところなのか。

『万葉集』研究の専門家犬養孝博士も、吉野離宮がまさしく宮滝の地にあったかは、じつは定まったものでなく、こんにちもなお多くの異説があって、真相をあきらかにしていない(「吉野離宮の所在地」より)〉と書いていられる。

実は昨年秋、私ははじめてこの地をふみ、あちこちあるきまわっている間に、ここではないかもしれぬ、滝の都はほかのどこかかもしれぬという思いが、心の底にたえずよどんでいた。

しかし、宮滝には『万葉集』の吉野にちなんだ歌にでてくる地名、山の名、川の名がなんと見事にそろっているのだろう。

そして、その山や川の姿、そのあたりの自然のいぶきは、万葉びとの心を私たちになんと近々と感じさせるのだろう。

上流地方の森林のきりだし、ダムづくりなどで、吉野川の水量は、見るかげもないほどへった。

げれども両岸をむすぶ柴橋(いまは近代的な鉄橋)に立って、大きな岩の間をぬう清流を見ていると、笠金村(かさのかなむら)の、

山高み 白木綿花(しらゆうばな)に 落ちたぎつ 滝の河内は 見れどあかぬかも

(山が高いので、その高いところからはげしいいきおいでおちてくる流れは、まるで白い木綿の花=コウゾの繊維でつくった造花=にみえる。その激流のながめは、いくら見てもあきないことだ。) |

という歌が、おのずからうかんでくる。

山部赤人の、

み吉野の 象山(きさやま)のまの 木(こ)ぬれには ここだもさわく 鳥の声かも

(吉野の象山の木々のこずえには、まあ、ほんとに、たくさんの鳥がなきさわいでいるよ。) |

の象山は宮滝のむこう岸、三船山のとなりの山だ。

三船山と象山のあいたの谷が喜佐谷、そこを流れてきて、吉野川へ落ちるのが象の小川、

吉野山への道、喜佐谷道をいくらも進まぬところの右手、天武天皇をまつったといも、ささやかなお社の境内でひとやすみしていると、俗世間のものおと一つしないしずけさのなかで、この小川のせせらぎの清らかな音だけが、心にしみわたってきこえた。大伴旅人が、

むかし見し 象の小川を いま見れば いよよ清けく なりにけるかも

(むかし見た象の小川をいま再び見ると、いっそうさっぱりした、美しいながめになっていることよ。) |

とよんだ川である。(「大自然」昭和四十七年五月号より)

こんなわけで、一〇〇パーセントたしかではないけれど、どうもここがそうらしいと、多くの研究家がいう、この吉野宮滝の地におちついた大海人皇子は、さっそく、舎人たちを集めて、いいました。

「みなも知っているように、私はこれから、ここで一心に仏道を修行しようと思う。

私に従って修行しようと思う者はここにととまれ。もし近江の朝廷につかえて出世しようと考える者があったら、遠慮なく去るがいい。」

舎人たちのだれ一人、立ち去ろうとする者はいませんでした。

しばらくしてから、皇子は、もういちど、おかしことを、舎人たちにいいました。

すると、半数ほどの舎人は、申しわけなさそうな顔をしながら、大津の都に帰っていったといいます。

ところで、大海人皇子の大勢の妃たちのなかで、とくにウノノササラノヒメミコ一人が、なぜ、皇子にしたがったのでしょうか。

これは妃たちそれぞれの意志だったのか。

それともみんなが一緒に、というのを皇子のほうで、ササラノヒメミコだけをえらんだのか。

このいきさつは、わかっていません。

それはともかくとして、ササラノヒメミコはこれからしばらく、皇子とともにあらゆる苦しみにたえていくのです。

天智天皇の死のことは案外はやく、吉野へも知らされました。

内実はともかく、大津と吉野の間はまだ、全くつながりが切れてしまっているわけではありません。

天皇の死は大津宮から、正式に知らされてきたでしょう。

それでなくても大津には、大海人皇子に心をよせる宮廷人も少なくないので、そういう人々からの知らせもあったことでしょう。

ササラノヒメミコにとっては、天皇の死の知らせは、最初の試練でした。

皇女は、のちに男まさりといわれる女帝になったほどの人、生まれつき勝ち気だったにちがいありませんが、父の死をきいては、さすがに人知れず涙をぬぐったことと思われます。

〈ひときわつよくかがやく星だった天智天皇をうしなって、近江の朝廷はなすところを知らず、ぼうぜんとしているのではなかろうか。〉 |

ひっそりとたたずむ吉野離宮。大海人皇子は仏門に

入ることを宣言し付き添ってきた舎人も、半数は立ち去った。

しかし、彼には妃としてウノノササラノヒメミコが一人いた。

彼女は天智天皇の娘で、後の持統天皇。

|

大海人皇子は思いました。

ふしぎに、それを、小気味よいこととも、うれしいこととも思えないのはやはり、兄の死をさびしいことと思う、肉親の情愛のためだったでしょうか。

行宮のまわりの山やまも雪げしょうをしかおり、なれない山ぐらしをする人々のうえに、冬はつめたくきびしくおそいかかりました。

大海人皇子は、天皇や舎人たちにいったように、毎日匸浣経をつづけ、仏書をひもとくのでした。

しかし、はらって礼 はらっても、心の中にうずまくどす黒いものが、頭をもたげます。

〈これから、どうしようか。〉

〈もし、近江と戦うことにでもなれば………。〉

私用で、美濃(岐阜県)にでかけていた舎人エイノオキミ(朴井雄君)が、吉野にもどって、ただならぬみやげばなしを大海人皇子にしたのは、暗く長かった冬が去り、木々の新緑がその色をました、五月(六七二年)のある日のことでした。

「近江では、美濃、尾張(愛知県)両国の国司(くにのつかさ)に、先帝の御陵をつくるための人夫をさしだすように命じられましたとか。

美濃にいく途中、その人夫らしいものの一団にあいましたが、人夫たちはそれぞれに、武器をもっていました。

御陵をつくるのに、なんで武器がいりましょう。これはきっと、戦のしたくでございます。

ぐずぐずしていては、ますます追いつめられてしまいましょう。」

しかし、皇子は、まさか………と、思いました。

こちらがなんの意志もあらわしていないのに、近江方が戦をしかけてこようとは思えなかったからです。

それに、たといオキミのいうことが正しいとしても、こちらに、受けてたつどれだけの兵や、武器があるというのでしょう。

「攻めてこられれば、いまは逃げるほかないありさまだが………しかし、まさか………。」

「お信じになれませんか、私の申しあげたことが………。」

オキミはちょっと不満そうでした。

そのうちに、また、ニュースがとどきました。

近江の朝廷では大津京から飛鳥までの間の要所要所に物見をおいて、守りをかためさせており、蒐道(うじ)の橋守に命じて、大海人皇子の舎人が都から吉野へ食糧をはこぶのをさまたげさせている、というのです。

「これがまことなら、私も心をきめねばならぬ。」

大海人皇子は、表情をこわばらせて、いいました。

「だれか、都にしのびこみ、事のしだいをしらべてくるように。」

さっそく、二、三人の舎人がでかけていきましたが、その者たちのもたらした報告も、さきのニュースとすこしもちがわぬものでした。

また かれらの一人は、こうつけくわえました。

「なんでも、最近、オオトモノマクダ(大伴馬来田)さま、フケイ(吹負)さま兄弟が、病気といって大津の朝廷を去り、大和の家に帰ったということでございます。

朝廷では、この兄弟の病気を信じていないようで………。

二人はやがてこちら、吉野方についてはたらこうという心づもりではないかと、うかがっていますとか。

そんなことからも、近江方の警戒はいっそうきびしくなったものと察せられます。」

大伴家といえば、このごろでこそ、意気があがっていませんでしたが、朝廷では一流の古い名門でした。

その家の中心人物であるマクダ、フケイの兄弟が朝廷を去ったことは、近江朝廷にとって大きな痛手であり、また不安の種でもあったのでしょう。

「私は、ここで仏道を修行し、このままま、一生をおえてもよいと思っていた。」

大海人皇子は顔をこわばらせて、いいました。

「しかし、情勢は変わった。このままじっとしていても、近江方にほろぼされる。

まさに、食うか食われるかの段階に立ちいだったのだ。みなの者、かくごをしてくれ。」

「そのお言葉、どんなに待っていましたことか。」

あふれる涙をぬぐおうともせずに、こうさけんだ者がいました。

さきに、近江方の御陵づくりの人夫について報告した、エイノオキミでした。

「ムラクニノオヨリ(村国男依)、ワニノキミテ(和珥君手)、ムケノヒロシ(身毛広)。」

皇子は、三人の美濃出身の舎人の名をよびました。

「そなたら、いそいで美濃にゆけ。美濃の、アハツマノ(穴八磨)郡には、わがユノムラ(湯沫邑)がある。

そのユノウナガシ(湯沫令)、オオノホムジ(多品治)に、私の決意をつげ、まず、アハツマノ郡の兵を集めさせる。

さらに、国司と連絡をとり、手下の兵を集めて、すみやかに不破の道をふさがせるのだ。わかったな。」

「はっ。」

三人は、したくもそこそこに、美濃にむかってたっていきました。六月二十二日のことです。

ユノムラと腮皇子の直領地のこと、ユノウナガシはその地の管理者のことです。

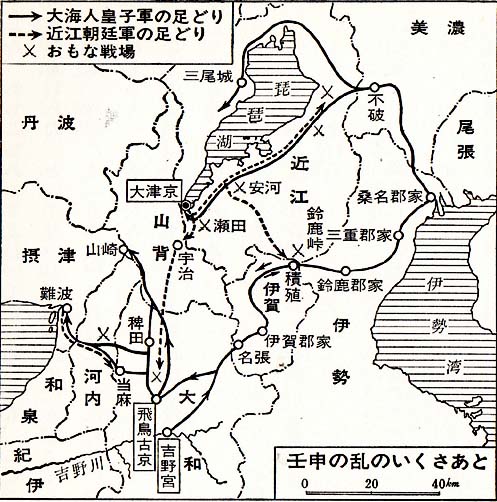

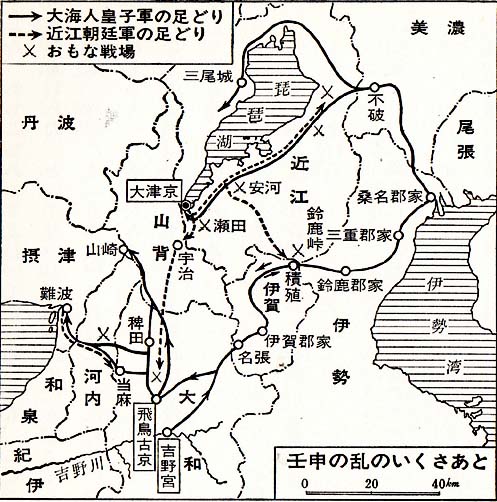

不破(ふわ)は、近江から美濃へ通じる道、ここをふさぐことは近江軍が東国(伊勢・美濃から東の地方)へ進出するのをさまたげるための、第一の作戦でした。

この頃、大海人皇子の頭のなかにはすでに、これからおこるであろう戦の、見取り図のあらかたができあがっていたのでしょう。

皇子は私領のある美濃を中心に、伊勢、尾張、伊賀など、東国をまず手中におさめ、近江にむかってうってでようと考えていたようです。

六月二十四日、いよいよ、皇子が吉野をたつ日がきました。

その罔、一人の舎人、列思いあまった表情で、いいました。

「大丈夫でしょうか。近江の皇子をとりまくのは、ソガノアカエをはじめ、腹ぐろい連中ばかり。

こちらにたいしても、どんな卑怯な策をもってのぞむかしれません。

きっと、道みちにも、非常警戒がしかれていると思われます。

武器もなく、兵らしい兵もなく、そんなきけんな道をすすむのは、心配でなりません。

オヨリどのらも、はたしてぶじに美濃へいきつけましたかどうか………。」

この舎人の言葉を待つまでもなく、二十人ほどの舎人、妃、その侍女、幼い二人の皇子をつれて、はたしてどこまですすめることやら、大海人皇子も、不安でたまらなかったのです。

しかも、大いそぎで事をはこばなければなりませんでした。

「オオキクノニサカ(大分恵尺)、キブミノオオトモ(黄書大伴)、アウノシマ(逢志摩)。」

皇子は、三人の舎人(とねり)をよびました。

「おまえたちは、まず、飛鳥にむかえ、飛鳥には近江政府の留守居役、タカサカノキミ(高坂王)がいるはずである。

この王に、駅鈴を渡してくれるよう頼むのだ。

もし、王がこばんだら、シマはすぐさま引返してそのことを報告せよ。

エサカはそのまま近江へいき、タケチノミコ、オオツノミコ(ともに大海人の皇子)に、伊勢でわれらとおちあうように伝えよ。 大伴は、大和の同志をつのれ。」

駅はその頃の諸道の三十里(約一一二キロ)ごとにおかれ、公用のための旅人に、のりかえの馬、宿、食物などをあたえた場所のことで、鈴はそれらを集められる身分であることを証明するものでした。

もしタカサカノキミが大海人皇子に好意を持っているのなら、その駅鈴をよこすでしょう。

そうすれば、女や子供づれの不安で苦労な旅も、いくらかでもらくになるはずでした。

朝はやく吉野をたった三人のうち、シマ一人が、すごすごと帰ってきたのは、ひるすぎのことです。

「どう願っても、タカサカノキミは、駅鈴をおわたしくださいませんでした。」

「よし、ごくろう。しかたがない。出発しよう。」

これから戦にでかける人たちだとは、どうしても思えない一行をひきつれ、大海人皇子は壬申の乱とよばれる、古代最大の戦乱への、第一歩をふみだしたのでした。

ところで、この戦乱のおこりについて、のちの世に一つの伝説がうまれ、それはいろんな本にしるされています。

そのはじめは、『扶桑略記』(比叡山の僧皇円(こうえん)の書いた漢文体の歴史書で、神武天皇から堀河天皇までのことが書いてある)で、それによると、こうあります。

言い伝えによると、

「オオトモノミコの妃は天武天皇の皇女だったので、ひそかにはかりごとをもって近江のようすを知らせた。」

また『水鏡』(平安時代のおわりごろできた歴史物語)や『愚管抄』(ぐかんしょう=鎌倉時代のはじめごろ、僧慈円があらわした歴史書)にもこのことが書かれ、『宇治拾遺物語』(鎌倉時代にてきた説話集)になると、つぎのようにくわしくなっています。

「………そのとき、オオトモノミコに、ある人が、

『大海人皇子を吉野へとじこめたのは、トラに羽をつけて野にはなしたようなものです。

同じこの大津宮にいさせてこそ、思うようにできるのではありませんか。』

といったので、オオトモノミコも、もっともだと思い、軍隊をととのえ、おむかえ申すようなふりをして殺してしまおうとくわだてられた。

このオオトモノミコの妃は、大海人皇子の娘だったから、父君の殺されることが悲しく、なんとかしてこのことを吉野へ知らせたいと思うのだけれど、その方法はみつからない。

あれこれ思案するうちに、目についたのは、フナのつつみ焼きだった(いまはアルミ拍などにつつんで焼くが、その頃のことなら、植物の葉にでもつつんだのだろうか)。

皇女はさっそくちいさな紙に、父皇子にあてて用心するようにと書き、いくつにも折りたたんでフナの腹に入れ、吉野へとどけさせた。

大海人皇子は、そうでなくてさえ近江の出方をおそれていたので、それを読んで、さてこそと思い………。」 |

壬申の乱の原因を、天智天皇と大海人皇子の妻争い(額田女王をうばいあう)と考えていた、江戸時代後期の国学者伴信友(ばんのぶとも)などはもちろん、この「フナの危険信号」を信じていて、トオチノヒメミコはカドノノオオキミをつれて父皇子のもとへにげ去ったとし、それも母額田女王と相談のうえ、などといっています。

いまでも、琵琶湖の淡水魚は、コイの生づくり、アユ フナのつくだ煮、フナずしなど、名産として名があります。

トオチノヒメミコのひみつの知らせという、いかにもありそうな事件に、このフナを活用したやりかたは、物語の構成としてはなかなかうまい思いつきだとは思いますが、もとよりこんなことはありえなかったでしょう。

とはいえこの時点で、トオチノヒメミコ、ひいては額田女王に、人々の疑いの目がそそがれたであろうことは、想像にあまりあります。

top

**************************************** |