|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 参考資料

|

四章 幕政の建直し

1 おごる元禄時代

① お祭りの復興

② 華美な世のなか

③ 綱吉のおごり

④ 底をついた幕府の金蔵

⑤ 萩原重秀の登場

⑥ 貨幣を鋳なおす

⑦ あいつぐ天災

⑧ 赤穂浪士

⑨ 松の廊下

⑩ 討ち入り

⑪ 世のなかの反響

2 享保の改革

① 新井白石の登用

② 正徳の治

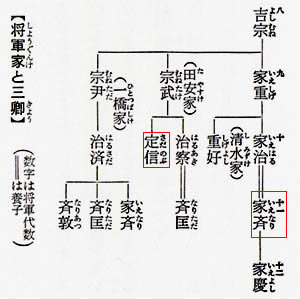

③ 吉宗の将軍就任

④ 見当はずれの米将軍

⑤ 米商人がおそわれる

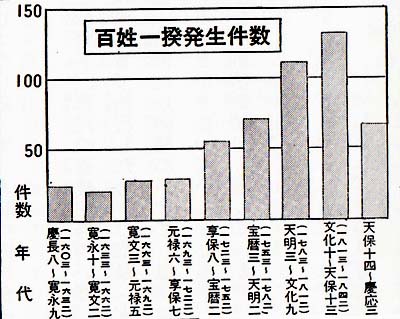

3 一揆と打ちこわし

① 田沼意次のわいろ政治

② かってな幕府の政治 |

③ 株仲間

④ 蔵前ふう

⑤ 大ききんと農民のくらし

⑥ 姫路藩の百姓一揆

⑦ 郡上の一揆

⑧ たちあがる農民

⑨ 一揆の結果

⑩ くずれはじめた封建制

4 寛政の改革

① 追放された田沼

② 松平定信の登場

③ 農村の立て直し

④ 商業の対策

⑤ 御用商人の入替

⑥ 数々の取り締まり

⑦ 諸藩の改革

5 大御所時代

① 大江戸の繁栄

② 八州回り

③ 海外の圧力 |

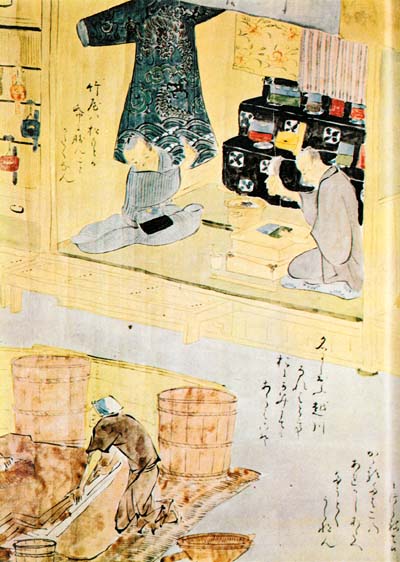

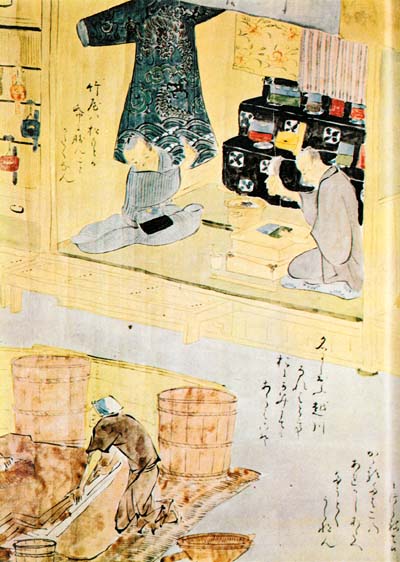

右=江戸時代後期のふくろもの屋(上)とかっぱ屋(下)、

江戸後期の商家と職人

鍬形恵斎(くしがたけいさい)の「近世職人尽絵詞(えことば)」の中の一場面で、ふくろもの屋とかっぱ屋をえがいたものです。

恵斎は、江戸後期の浮世絵師で、錦絵や絵本にも数多くの作品を残しました。

この職人尽(しょくにんづくし、全3巻)は、1805年(文化2年)に発表されたもので、後世にのこる傑作です。

形式にとらわれない自由な構図で、大工・うなぎ屋・土工・寺子屋など、当時のいろいろな職業に生きる人々の性格や特色を、軽妙な筆で、するどくとらえています。 |

|

1 おごる元禄時代 top

① お祭りの復興

日本人は、お祭りが大変すきです。

一六九四年(元禄七年)に、戦国以来ながくとだえていた京都の賀茂神社の葵(あおい)祭が再興されました。

江戸でも、山王(さんおう)神社と神田明神が一年交替でもよおした天下(てんか)祭は、まことに豪華なものでした。

これが京都の祇園(ぎおん)祭・大阪の天満(てんま)祭とともに、天下の三大祭といわれるようになったのは、この頃からのことです。

紀文(きぶん)や奈良茂(ならも)の豪華なおごりにもおとらぬ、金持ち町人の贅沢ぶりが、めだつようになったことが、お祭りにも当然、現れてきたのです。

お祭りだけではありません。花見のころにも、着かざった町人の女たちが、花よりもいっそう目をひくようないでたちで、そのあでやかさをきそいました。 |

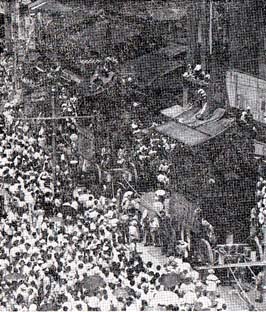

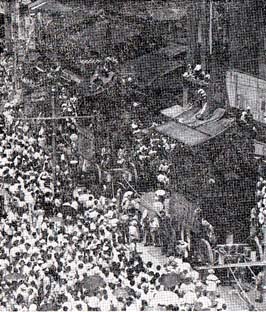

神田明神祭礼の図 立川斎国郷の錦絵で、江戸後期の神田祭のにぎやかさをあらわしたもの。

|

祇園祭 京都八坂神社の祭礼で、

江戸時代には天下の三代祭りでした。

|

刺繍(ししゅう)や縫い箔(はく)でつくらせた着物や、唐織りの高価な小袖などを着せた女中たちを何十人としたがえて、花見にでかけた女房(婦人の意味)などもいるありさまで、贅沢のふうは、日一日とはなやかさを加えていきました。

京都では東寺の御影供(みえいく、開祖弘法大師の像を拝観する行事で、毎月二十一日に行われる)に、女たちが一日のうちに、豪華な衣装を七度も着かえるといわれました。

また、東山では金持ち町人の女房たちが集って、衣装くらべをしました。

百両も二百両もするような豪勢な着物を着かざっていた中で、ひときわ目をみはらせたのは、銀座の中村内蔵助の妻でした。

彼女は、大勢のつきそいの女中をつれていました。

このつきそいの女たちには、きら・きんしゅう(きらはあやぎぬとうすもの。きんしゅうは錦と刺繍のことで、ともに美しい衣装という意味)のぜいをつくしたものを着せ、自分は白無垢(しろむく)に黒羽二重の衣装を何回も着かえて、なみいる人たちをあっといわせました。

② 華美な世の中

着物だけではありません。

のまわりの道具・たんす・長持ちから、くしや鏡台まで、金銀の蒔絵やうるし塗りの贅沢なものになりました。

伽羅(きゃら)油という、いい匂いのする贅沢な油を使ったり、元結い(もとで結ぶ細いひも)で髪を結(ゆ)うふうが広く流行するようになりました。 |

船橋蒔絵硯箱 本阿弥光悦の代表作で、

金・銀・鉛を使った豪華なものです。

|

江戸時代上流武家の女子の盛装

|

女の人たちの帯が、以前は十センチくらいの幅でしたが、元禄頃になると、三十センチもある蝠の広いものになり、それをうしろで結ぶようになりました。

家のつくりも瓦ぶきになったり、“なげし”や“さおぶち”にうるしをぬったり、ガラス障子をたてまわしたり、なかには三階建てをつくったりして、贅沢になっていきました。

このほか、たべものも、遊びも、いよいよ贅沢にたりました。

また、いろいろな遊芸をたしなむようになり、町人の間に、いけ花や茶の湯、けまりなどが大変さかんになりました。

江戸の町々でもけまりがさかんで、人に迷惑をかけるから、つつしむようにせよ、というおふれが、たびたびでています。

このように、元禄時代は、将軍や大名たちだけではなく、庶民たちも、華美な生活にあけくれるようになりました。

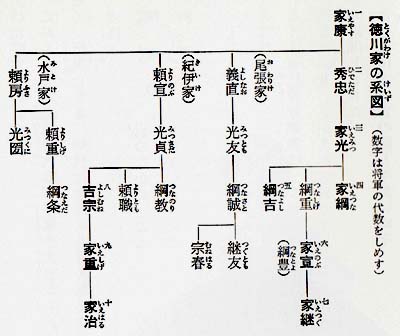

③ 綱吉のおごり

世のなかが、こんなに贅沢になったのは、もともと武士たちの生活が、はでになったからです。

とくに五代将軍綱吉は、これまでの例をやぶり、さかんに大名の屋敷を訪問しました。

たとえば、綱吉の腰刀みたいにそばをはになれなかった柳沢吉保のところへ五十八度、老中牧野邸へ三十二度、そのほか、ご三家で、本郷の東京大学のところにあった加賀の前田家の屋敷をたずねたりしました。 |

これは、大名たちにとって、もてなしやら献上(けんじょう)品で、大変なものいりであっただけでなく、幕府にとっても、下賜(かし)品などの準備に、大金を必要としました。

まえにものべたように、綱吉は、気ちがいじみた仏教信者になりましたので、犬公方といわれる悪政を行い、護国寺とか護持院、寛永寺の根本中堂などの建立をはじめ、そのほかの多くの寺の修理などもさかんに行いました。

それで、紀文や奈良茂のような大金持ちができるほど、幕府の金を使いはたしました。

④ 底をついた幕府の金蔵

すでに四代将軍家綱のころから、大名のくらしむきがあやしくなっていましたが、明暦の大火のあとは、きゅうに財政難に苦しむ大名がふえてきました。

そこで幕府でも、家綱の弟であった甲府(山梨県)の綱豊や、あとに五代将軍になった館林(群馬県)の綱吉に、それそれ七万両、尾張徳川家へ、十万両もかしだすありさまでした。

そのうえ、さらにわるい条件かかさなってきました。それは江戸初期には、毎年五、六千貫も産出していた佐渡の銀が、この頃には十分の一ぐらいにへってしまったのです。

また、長崎の貿易も大もうけをしていたのですが、この頃にはあまりもうからなくなってきました。

使う金がものすごくふえたのに、収入がぐんとへってしまったのです。

そのため、四代将軍時代までは、江戸城の金蔵に秘蔵されていた四百万両にもおよぶ巨額の金が、ほとんど使いはたされてしまいました。 |

|

|

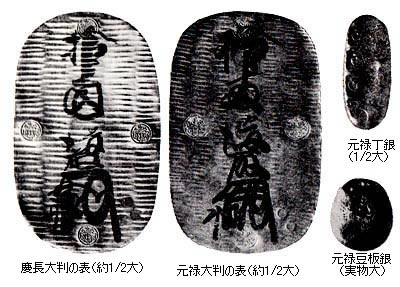

金座の内部 鋳造した小判に極印を入れ(右上)、

はかりで目方をはかっています(左下)。

|

|

⑤ 荻原重秀の登場

これだけの金が江戸の町にながれだしただけでも、景気がよくなり、天下太平の贅沢な世相になった理由がわかります。

しかし、幕府の経済をあずかっている武士たちは困りました。

そこで経済をうけもつ勝手方老中をきめたり、会計検査をする勘定吟味役をおいて緊縮政策なとりましたが、綱吉自身はあいかわらず、浪費にあけくれていました。

一方、その頃、まえにのべたように、商品の流通が全国的にさかんになり、金の流通高が大変不足してきました。

金座や銀座 *

でつくる小判や丁銀の地金がわずかしかはいってきません。

なんとか対策をたてなければ、どうにもたらなくなってきました。 |

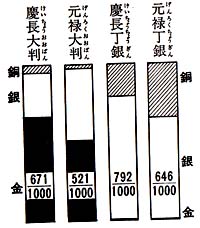

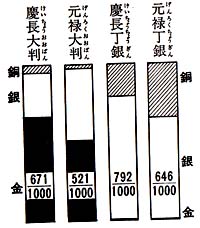

江戸時代の金貨・銀貨の成分表

|

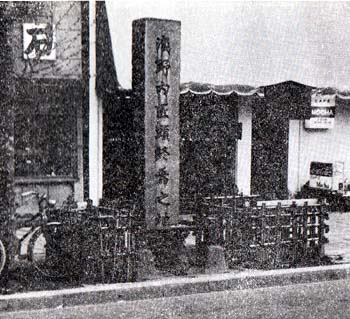

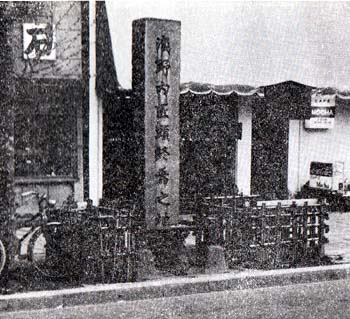

銀座の記念碑

中央区銀座2丁目にあって、

江戸時代に銀貨を鋳造したところ。

|

そこへ現れて手腕をふるったのが、さきほどの勘定吟味役となった萩原重秀(はぎわらしげひで)でした。

まえに金座・銀座の役人たちが、質を悪くして、小判を鋳なおすよう願い出たことがありましたが、それはゆるされませんでした。

そこで、今度は、荻原重秀のところへ同じ願いをさしだしたのです。

この人は、経済の理論にあかるい人でした。そこで、こう考えました。

「幕府が極印をおして保証するのだからなんでもない。いまでは藩でお札をだしているところがたくさんある。

紙幣が通用する時代だから、さしつかえなかろう。」というのです。

* 金座(きんざ)と銀座(ぎんざ)

金座は、江戸時代に小判や一分金などの金貨を鋳造した役所のこと。

それをつかさどった後藤庄三郎家の官舎は、現在の日本銀行(東京都中央区本石町)の場所でした。

銀座は、丁(ちょう)銀とか豆板(まめいた)銀などの銀貨を鋳造した役所の名。

一六〇一年、家康が京都の伏見に設立したのがはじまりで、そののち、平戸や長崎にもおかれました。

家康が駿府(静岡市)に移るとそこにも銀座ができましたが、一六一二年(慶長十七年)京都に移され、一八〇〇年(寛政十二年)まで続きました。

そしてこの年、江戸の銀座も日本橋蠣殼(かきがら)町に移転し、全国の銀貨鋳造を統帥する銀座になったのです。 |

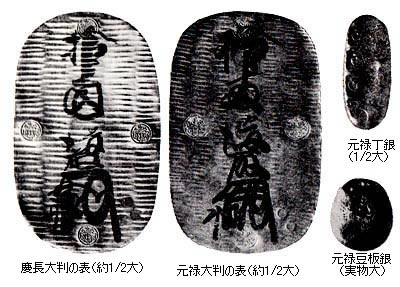

⑥ 貨幣を鋳(い)なおす

こうして一六九五年(元禄八年)に、金貨・銀貨の新しいお金(かね)をつくりはじめました。

このときの金貨の小判を慶長小判とくらべてみますと、金の量が、慶長のもの六十七パーセントに対し、元禄のものが五十二パーセントで、大変質のわるいものになりました。

この改鋳は、一七一〇年(宝永七年)まで十五年間つづけられました。

そうして、金貨か千三百九十余万両、銀貨が約七十万貫に達しました。

これで幕府は、大変利益をあげ、やっと息をつきました。

⑦ あいつぐ天災

ところが、凶作があいつぎ、一七〇三年(元禄十六年)に関東大地震があって、大きな被害をうけました。

江戸の町は大火で焼け野原になり、海岸地帯の住民は二十万人も死んだとつたえられています。

つづいて一七〇七年(宝永四年)に東海・四国・中国の大地震にひきつづいて、富士山の大爆発がありました。

つまり、宝永山の噴火がはじまり、広大な地域が火山灰でうずまったのです。

おまけに翌年、京都が大火で、御所まで焼けてしまいました。

こんなことで、幕府の臨時支出が莫大な額になり、そのため、せっかくゆとりを取戻した財政も、また苦しくなってしまいました。

ところで幕府は、華美にはしり、おごりにあけくれる世のなかの動きを、そのままにしておいたのではありません。

たびたびきびしい倹約令をだして取り締まりをしました。

しかし、時勢というのはおそろしいもので、そういう法令などでは、なかなか、その動きをとめることができませんでした。

⑧ 赤穂浪士(あこうろうし)

そういう元禄大平の江戸の町に、時ならぬ事件がおこりました。

四十七人の赤穂浪士が、主人浅野長矩(あさのながのり)のうらみをはらす義心にもえ、吉良義央(きらよしなか)の屋敷をおそって、これを討ちはたしたというのです。

一七〇一年(元禄十四年)三月十四日、京都から江戸へくだってきた勅使たちが、役目をおえて帰京の途につくので、将軍にあいさつをすることになっていました。

赤穂城主浅野長矩(あさのながのり)は、その勅使たちのおもてなし役でした。

江戸時代は、いろいろの作法や殿中で着る装束のきまりなど、やかかましく、こういう晴れの儀式には、とくにそれが厳重でした。

そういうきまりや作法を指導していたのが、高家衆(こうげしゅう)という武士で、このときは、吉良上野介(きらこうずけのすけ)義央(よしなか)が、その役をつとめていたのです。

義央(よしなか)は、室町時代以来の名家で、禄は四千二百石で低い幕臣でしたが、家柄がよく、三人の娘たちは、島津とか、津軽・酒井などの大大名に嫁いでいるほどの力をもつ高家の一員でした。

そのためか、ふそんで高ぶったところがあり、まだ三十五才の若い長矩を鼻であしらい、長矩が腹をたてたのも当然と思われます。 |

江戸城での盛装 前列右から、大紋(だいもん)・直垂(ひたたれ)・後列は素襖(すおう)で、

公式の儀式のときの大名たちの盛装です。

|

|

浅野長矩終焉の地

長矩(ながのり)が切腹したところで、東京都港区田村町にあります。

|

赤穂城趾 浅野家代々の居城のあったところで、

写真は今も残っている大手門です。(兵庫県赤穂市)

|

⑨ 松の廊下

そこで当日の打ち合わせをしているときに、松の廊下で、長矩は上野介を切りつけてしまったのです。

ちょうどいあわせた留守居番の梶川与惣兵衛が長矩をだきとめ、吉良はたすかりました。

一方長矩は、罪人として一関藩主田村右京大夫にあずけられ、やがて、その日の夕方、切腹を命じられました。

切腹は夜になってからでした。

屋敷の庭に用意がととのい、高張り提灯があかあかとたてならべられた場にのぞんだ長矩は、検使のはからいでかけつけていた家臣片岡源五右衛門に、一目のわかれをおしみ、

| 風さそふ花よりもなほ我はまた 春のなごりをいかにとかせん |

と辞世の一首をのこし、立派にはてました。

この事件を知った江戸の浅野邸では、その日(三月十四日)の午後二時、早水(はやみ)藤左衛門と萱野(かやの)三平が、すぐ赤穂(あこう)へ報告に出発しました。

二人は六百二十キロの道を昼夜早かごで走りつづけ、十九日の朝五時ごろ、赤穂へ着きました。

つづいてその夜九時ごろ、第二の使者原惣右衛門と大石瀬左衛門が到着、ことのしだいを知って、大石内蔵助ら家臣全員が集って会議をひらきました。

城にたてこもって討ち死にしよう、殉死しよう、あげわたそう、とぱげしい論議が何日もつづきました。

この間、万一ののぞみをかけて、幕府へ嘆願書をだしに江戸へ急使を送りましたが、やがてそれもだめとわかり、結局開城ということになりました。そして四月十九日に城をあげわたしました。

この短期間に大石は、領内に発行していた藩札を金にとりかえてやったり、家臣に金を分配したり、浅野家の菩提寺へとむらい金をおさめたり、あとの処置を立派にはたしました。

大石は疔(ちょう=できもの)ができていましたので、しばらく尾崎村で静養し、六月なかばに山科(京都市)にうつりました。

それからも、いろいろと浅野家を再興する運動などしましたか、はたしませんでした。

三百人もいた多くの家臣はちりぢりになり、五十人ばかりの同志が、主君のうらみをはらすために、貧苦のなかを一年半苦労をつづけました。

急進派の面々は、はやく、はやく、といってくる。

萱野三平は、父がゆるさないというので、亡君の一周忌に切腹してはてたという。

吉良の動静をさぐったり、陰謀をさとられないように指令をするなど、それはなみたいていの苦労ではありませんでした。

⑩ 討ち入り

それでも、浪士たちのかたい忠義の結束は、一糸もみだれることなく、ついに本望を達する日がやってきました。

一七〇二年 (元禄十五年)十二月十四日に、吉良義央が、茶会をするというたしかな情報を入手しましたので、その夜決行することにしたのです。

その夜は、前日にふりしきった吹雪が、まだ消えやらぬ寒い日でした。

夜中に勢ぞろいし、午前四時ごろ明け方の凍てついた道をいそいで、四十七人の浪士は、入門・営門の二手にわかれて、吉良の屋敷に討ち入りました。

吉良の首級(討ちとった敵の首)をあげた浪士たちは四十七人、一人もかけることなく、寺坂吉右衛門のほか全員うちそろって、つい一年半まえまで鉄砲洲にあった、もとの浅野家の屋敷の前をとおっていきました。 |

大石良雄のやしき

浅野家の家老だった大石良雄の

長屋門で現在も赤穂城内にあります。

|

赤穂義士の墓 東京部港区の泉岳寺にあります。

|

途中で、吉田忠左衛門と富森助右衛門の二人は、大目付(おおめつけ)仙石伯耆守(ほうきのかみ)の役所へ報告にいきましたので、四十四人は、浜松町をへて午前八時ごろ、芝の泉岳寺(せんがくじ)に着きました。

ここは主君長矩の墓所で、彼らは、今、主君のうらみをはたしてきたしるしとして、吉良の首を墓前にそなえ、かわるがわる焼香して、本望を達したことをよろこびあいました。

寺坂吉右衛門だけは、目的をはたしたあと、大石の命で仲間をはずれ、主君の奥方や、広島の浅野家にあずけられている長矩の弟長広などに、事件の詳細をつたえにいったといわれています。

⑪ 世の中の反響

この事件は快挙として、たちまち全国に知れわたり、幕府でもどうさばいたらよいか論議をかされました。

かたき討ちというより、主君のうらみをはたした復讐です。

それに公然ととどけでて許可をうけたのでなく、集団の陰謀です。

しかし、家族をもぎせいにし、命をなげだして主君につくした忠誠は、天下の賞賛を得ました。

ことに無力になった浪士たちが、かつて時の権力にほこった横暴な吉良を、苦心のすえにたおしたという、その忠誠と陰謀の成功とが、人々に大きな共感をあたえました。

この事件は、次々に芝居で上演され、その集大成として、のちに 『仮名手本忠巨蔵』という傑作にまとめあげられました。

今日でもしばしば、芝居や映画で演じられています。 |

仮名手本忠臣蔵 赤穂浪士をモデルにつくられた芝居で、十段目の場。

|

忠臣蔵の芝居そのものは、史実とまったくちがった脚色になっていますが、舞台をつらぬいているテーマは、主君に対する忠誠と、権力に対する復讐で、それがかぎりなく庶民の共感をよんだのです。

さて浪士たちは、結局評定所の結論にしたがい、翌年二月四日、四十六人のこらず切腹を命じられました。

彼らは全員、即日腹を切って世を去り、泉岳寺の主君の墓のそばにほうむられました。

のこされた家族のうちには、十九人の男子がいました。

この男子のうち十五才以上の四人は伊豆の大島に流され、あとの十五人も十五才になったら流されることになりました。

しかし、坊さんになるとゆるされましたので、のこらず頭をまるめて坊さんになってしまいました。

当時、日本橋の高札(こうさつ)に「忠孝をはげますべきこと」とあったのが、浪士切腹の夜、墨でぬりつぶされました。

何回新しくしてもだめなので、ついにこの文句をあらためたといいます。

庶民が浪士をたたえ、ときの政治を批判した声なき声が、表明されているといえましょう。

2 享保の改革 top

① 新井白石の登用

五代将軍綱吉は、側用人の柳沢吉保(やなぎさわよしやす)を重く用い、譜代の老中たちは骨ぬきになっていました。

綱吉には男の子がなく、四代将軍のおいにあたる家宣(いえのぶ、一六六二~一七一二年)が、甲府からむかえられて将軍になりました。

家宣は、このとき幕府の役人を大幅にいれかえ、甲府の家臣を二百人も幕臣にかえました。

そのなかから、かっての能役者であった間部詮房(まなべあきふさ)を側用人にあげ、新井白石(あらいはくせき、一六五七~一七二五年)を登用して、二人を政治の指導者にしました。

白石は浪人の子で、子供のとき水をかぶって目をさましながら勉強をつづけ、大金持ちの河村瑞軒の養子にすすめられたのを、ことわったほどの気骨のある儒学者でした。

白石はまず、元禄時代の悪政を建直すために、家宣にすすめて『生類憐みの令』を廃止させ、そのきまりのために牢に入れられていた、九千人近い人たちを解放しました。 |

徳川家宣(いえのぶ)

徳川六代将軍で、白石らをもちいて、

幕政のたてなおしにつくしました。

|

新井白石 江戸中期の学者で、

家宣にもちいられ、「正徳の治」とよばれる改革をおこないました。

|

また、財界・政界に大きなうしろだてをもっている荻原重秀を追放して、貨幣の制度を建直しました。

まもなく家宣が死んで、七代将軍家継の時代になりました。白石はわるい元禄の金銀を、もとのように良質な金に鋳なおし、金座や銀座の役人を島ながしにしました。

しかし、この政策はうまく成功しませんでした。

それは、多量の貨幣が当時必要なのに、それが少なくなってしまったからです。

白石は、また長崎の貿易で、莫大な日本の金銀がながれだしたことを、精密な統計ではじきだしました。

そこで「長崎新令」というのをだして、貿易制度をあらためる一方、いりこ・ほしあわび・ふかのひれ・陶器・紙・工芸品などの国産貿易品の輸出増加をはかりました。

それから、将軍の代かおりごとに来日した朝鮮の使節に、これまで百万両におよぶ金を使っていたのを、白石は、六十万両ほどにへらすことにしました。

また、幕臣旗本の子弟七百三十一名を、全部幕府の役職につけて、旗本救済の策もたてました。

② 正徳(しょうとく)の治

白石は、密入国でつかまったイタリア人宣教師シドッチを自分でしらべ、西洋の実情を正しく聞きとりました。

そうして、キリスト教は領土征服の野心などもっていないことを知り、この聞き書きを『西洋紀聞』という本にまとめました。

白石は、こういうかたよらない態度で政治を行いましたので、越後村上領の農民騒動にも、公平な裁決をしました。

八十五か村の農民が、大庄屋のきびしいとりたてにたまりかね、幕領にしてほしいと老中に「駕龍訴」

* (かごそ)をしたときのことです。現地の役人は、農民がわるいと報告し、老中もそう思いこんでいました。

しかし白石は、それは当を得ないとして、農民と大庄屋をよび、両名の主張をよくきくことになりました。 |

『西洋紀聞』

白石が宣教師シドッチから聞いた

西洋の事情を書いたものです。

|

法廷では大庄屋の不正があばかれ、農民の勝ちとなりました。

白石がおこなった政治のかずかずは、「正徳の治」といわれるように、これなども仁政のあらわれです。

しかし、政治の面では、このことが影響して、各地の村々で、庄屋や大庄屋の不正をあばく騒動に火をつける結果になりました。

そのためかえって困ることになりかねない情勢になりました。

* 駕籠訴(かごそ)

江戸時代の直訴のこと。これは、老中などの外出のとき、その駕籠をまちうけ、定められた手続きをふまないで、直接にうったえでること。

この時代にうったえをおこすときは、五人組や村役人の承認をうけて、それから定められた役所にうったえるのが順序でした。

しかし、村役人にとめられる場合がおおかったのと、代官や奉行所、また領主が道理はずれの処置をする、とうったえても、取上げられることが少なかったため、やむなく直訴する者もいたのです。

直訴は厳罰に処せられるのがならわしでした。

しかし、うったえは一応取上げられるので、一身を犠牲にした直訴者がたえませんでした。 |

③ 吉宗の将軍就任

家継のあと、紀州徳川の吉宗が将軍にむかえられました。

彼は武芸にもひいで、すでに紀州藩主として、立派な腕をみせていました。

吉宗は、江戸城にはいると、すぐ、いままでのような将軍の側近にいる者が実権をもたないように、間部や白石をやめさせました。

そうかといって、老中をおもくもちいたのでもありません。

自分で幕府を建直し、家康のころの隆盛(りゅうせい)に、盛返すことを目的としました。 |

徳川吉宗 紀州藩主でしたが、

政治の手腕を買われて徳川八代将軍となり、

享保の改革をおこないました。

|

はじめて輸入された象 動物ずきな

吉宗が輸入 *

したもので、人気のまとでした。

(山王祭礼図屏風より)

|

|

そこでまず、生活のむだをきりつめ、新規の土木事業などをいっさい禁止し、思いきった緊縮政策を断行しました。

これは、元禄以来、ようやく幕府の財政があやうくなってきたことや、武士の窮乏が表面化してきたからです。

そこで、大名が参勤交代で江戸に滞在するのを一年から半年にあらため、そのかわり、一万石につき百石の「上げ米」をおさめさせました。

同時に、旗本や御家人の窮乏を救うため、この人たちとの金銀貸借に関する訴訟は、うけないことにしました。 |

これは鎌倉・室町時代の徳政と同じで、大変な反対にあって実行できなくなり、まもなくもとにかえしました。

一七二二年(享保七年)には、本格的な財政建直しにのりだし、そのため、吉宗は、まず実力のある人材を登用しました。

そして、大岡忠相(ただすけ、一六七七~一七五一年)のような有能な人物を抜てきして、江戸町奉行にしました。

忠相は、公平な裁判を行い、またこれまでの裁判が、しきたりによって行われていたのを、あらためるように申しでました。

その結果「公事方(こうじがた)御定書(おさだめがき)百か条」が制定されました。

吉宗がもっとも力をいれた一つは、わるい代官を厳しく取り締まったことです。

それは年貢米をあつかう直接責任者が、代官だったからです。

これは吉宗が将軍になるとすぐはじめました。

代官は、用水や年貢を査定する全権をまかされた重要な役でした。

しかし、彼らは多く江戸ですごし、検見(けみ、稲の作柄を査定すること)のときだけ村をみまわり、あとは現地の陣屋(代官の役所)にいる役人にまかせきりでした。

このため、代官は堕落し、陣屋の役人は不正になれ、年貢とりたてに支障が生じていました。

吉宗は、代官を厳しく取り締まり、よくない者を大量にやめさせ、大刷新を断行しました。

この政策は、年貢米をすこしでもふやすのがねらいでした。

年貢米の増加政策は、やはり、この年、日本橋に新田開発の高札をたしたことにも現れています。 |

吉宗に抜てきされ、

江戸町奉行として公平な

裁判をおこなった大岡忠相。

|

そして、年貢米のとりたて率をひきあげて、農民の負担を重くしました。

また、それまでは、多く、その年の作柄の出来、不出来を見たうえで、年貢の高をきめていました。

これが「検見取(けみと)り法」というものです。

ところが吉宗は、数年間の収穫高を平均し、豊作・凶作と関係なく、毎年同じ量の年貢をたす「定免法」というのにあらため、それを励行させるようにしました。

これは、毎年確実にきまった年貢米がおさまるのをねらいとしたものです。

一七二三年(享保八年)には、「足高(たしだか)の制」というのを設けました。

禄の低い者が高い職に抜てきされたとき、その在職中は、それにふさわしい俸禄(給料)をあたえるという制度です。

この制度は、人材登用に役だちました。もちろんその職をやめれば、もとにかえるのです。

* 鎖国時代の貿易

鎖国時代になっても、オランダ・中国の貿易船は、長崎に入港して、日本との貿易をつづけていました。

この貿易の事情は、長崎の出島のオランダ商館長の日誌で、くわしく知ることができます。

たとえば、一六四九年(慶安二年)には、四月に中国の福州、七月に漳州(しょうしゅう)・舟山、および台湾からの中国船、トンキン・交趾(こうち)・バタピア・カンボジアからやってきたオランダ船、八月にはシャムその他から出航したオランダ船が入港し多くは絹糸を積んできましたが、鹿の皮、蘇枋木(すぼうぼく、染料)・香料・織物などもありました。

この年の日本の輸出品は銅で、真鍮(しんちゅう)細工・漆器(しっき)なども記されています。 |

④ 見当はずれの米将軍

さらに吉宗は、さきにのべたように、様々な産業を奨励しましたので、米がたくさんとれるようになり、各地の特産もきゅうに発展しました。

このため、彼は、米将軍とよばれたほどです。

それでめざす目的が実現できたのです。

ところが皮肉なもので、困っている武士をたすけ、幕府の財政を建直すためにとったこの政策が、とんだつまずきにであいました。

それは、米がたくさんとれすぎたことと、お金を質のよいものにしたため、世のなかに流通するお金の量が、大変少なくなったこととの二つの理由で、米の値段が半額に暴落してしまったことです。

これには、さすがの吉宗も困ってしまいました。

そこで、金持ちの町人たちに米を買いだめさせたり、幕府自身が多量に買い入れたり、また、江戸へ米をあまりたくさん回送しないよう制限したりして、値段をつりあげるようはかりました。

すると、どうでしょう。今度は、それがかえって、また、わるいことになりました。

一七三二年(享保十七年)、瀬戸内一帯に大飢饉がおこり、米の値段がきゅうに暴騰してしまったのです。

ところが、江戸へ回送することは制限されていますから、米がはいってきません。

⑤ 米商人が襲われる

この高値をみこんで高間伝兵衛は、安いうちに買いしめをしてしまいました。

そこで、江戸の町名主たちは、町奉行の大岡越前守にわがいでて、幕府の米蔵から米をだして、市民を救ってくださいと、たのみました。

越前守は、さっそく老中にそれを申し入れましたが、聞き入れてもらえませんでした。

一七三三年(享保十八年)正月、江戸の名主たちは結束して、困っている町人たち約千五百人とともに、米を買いしめて市民を窮乏させている、高間伝兵衛をおそいました。

伝兵衛は、そのとき、はやくも逃げ出して姿をくらましていましたが、町人たちは、伝兵衛の家をこわし、家財や道具を、めちゃめちゃにしてしまいました。

江戸におけるこの打ちこわしは、幕府はじまって以来、はじめてのことでした。

3 一揆と打ちこわし top

|

年貢の取立て 武器をたずさえた従者をひきつれ、

農民に一方的な割り当て状をつきつけている代官(耕作図屏風)。

|

田沼意次

幕府の老中となってわいろを

公然ととり、政治を支配しました。

|

田沼時代に用いられた元文小判

|

① 田沼意次(おきつぐ)のわいろ政治

三十年間独裁将軍として、享保(きょうほ)の改革をおしすすめた吉宗は、一七四五年(延享二年)、長男家重(いえしげ)に将軍職をゆずって隠居してしまいました。

家重は言葉もよく話せないほどの半病人で、彼の考えをめざとく理解することができたのは、近臣大岡忠光だけでした。

それで忠光は大名にとりたてられ、将軍のおつきになって権力をふるいました。

その忠光が病気で職をやめますと、家重は将軍の役目がつとまらなくなり、長男の家治(いえはる)が、十代めの将軍職をつぎました。

家治は優秀ではありましたが、気ままで、老中などにあまりとりあいませんでした。

低い身分からでてきた田沼意次(おきつぐ)は、当時、彼のおつきになっていましたが、たくみにとりいって、家治のお気にいりになりました。

意次はこのために、奥方やそのおつきの者に莫大なわいろを贈り、実権をにぎると、今度はさかんにわいろをとりました。

長崎奉行になるためには二千両とか、大阪城代・江戸町奉行はいくらとか、それそれ出世コースを歩むときの、田沼に贈るわいろの金額がきまっていたということです。 意次は、

「高額の金をだしても職を得たいというほどの人は、その職に大変熱心なあらわれである。

自分が江戸城からかえったとき、家の長廊下に山と積まれているわいろの品をみると、大変うれしい。」

と自分で書いています。

世のなかに、これほど公然とわいろがみとめられた時代は、空前絶後(ごくまれなこと)のことでしょう。

② かってな幕府の政治

意次は、享保の改革をうけついで、幕府の収入を多くするため、いっそう熱心に産業を奨励しました。

手賀沼や印旛沼を干拓しようとして、大土木工事をはじめましたが、これは成功しませんでした。

意次はまた幕府の収入を多くするために、いろいろのことを考えました。そのなかで、とくに注目すべきことがあります。

それは、商売の仲間に独占の特権をあたえ、その商売をすることによって金がもうかるようにしてやるかわりに、その仲間から、運上金とか冥加金(みょうがきん)という、多額の金を幕府にさしださせる方法です。

こういう方法は、幕政の初期には禁止してきたのですが、吉宗のときにさかんに株仲間をつくらせて、金をださせるようにしたのです。

田沼は、これをいっそう頻繁に行いました。

天明年間の約八年間だけで、百三十の仲間を公認したといわれています。

それは町人たちの要求というより、田沼にそそのかされてつくったのが多く、そのため、町人側からひどい反対にあい、かえって仲間がつぶされてしまうという事態が、いくつかおこりました。

一七八一年(天明元年)、北関東に絹の生産がさかんになった頃、意次は絹問屋たちの申し出によって、武蔵・上野(こうずけ)両国に、四十七か所の絹糸改役所を設けました。

これはおもてむきに、絹の品質をよくするためというのですが、じつは、金をまきあげようというのがねらいでした。

これをみぬいた生産者たちは、北関東全域にわたる大暴動をおこして反対しました。

とうとう、この役所はとりやめにされてしまいました。

③ 株仲間

一七六七年(明和四年)のことです。

大阪に「家質奥印(かじちおくいん)差配所(さはいしょ)」という長ったらしい名前の株仲間ができました。

仲間は江戸の清右衛門、大阪の津国屋長右衛門と紙屋利兵衛の三人が、九百五十両の冥加金をだし、その後も、年々上納するという条件で許可されました。

これによって大阪や近在の者が、家屋敷とか株を質入するときにはかならずこの差配所(さはいしょ=管理所)へとどけでて、奥印をもらわねばならないという新しい規則をつくってしまったのです。

しかも、そのとき、取り引き金額の百分の一の手数料をとりました。

だれでも質入れするのは、こっそり秘密にするものです。

それをガラスばりのなかで公然とやらされてはたまりません。

とうとう、町人たちはおこって打ちこわしをはじめ、長右衛門と利兵術の家を破壊してしまいました。

この仲間は、結局とりやめにはならないで、町人たちの敗けになりました。

しかし、そのかわり、この冥加金は、大阪の川ざらえに使うことでおさまりました。

当時この打ちこわしを風刺した『梅花仁王の門日』という本まで出ましたが、たちまち発売禁止になりました。

こういう仲間は、都市だけでなく、いろいろな特産品にも、「座」とか「会所」などという名目でこれをつくらせ、そこからも金をまきあげることにしました。

④ 蔵前ふう

田沼のこういう政策は、大変活発なやり方ですから、野心をもつ人たちは、大いに活動しました。

それに、彼が低い身分からでた人ですから、だれでも近づいていくのに心やすさがあったらしく、いろいろな人の意見をよくききました。

『赤蝦夷(あかえぞ)風説考』という本を書いた工藤平助もその一人でした。

田沼は平助にうごかされ、当時さかんに行われるようになっていた密貿易対策として、ロシア貿易を開始するため、まず、その第一段階として北海道開発を計画しました。

田沼は、さっそく調査員を派遣して実施にとりかかりましたが、まもなく老中を追われることになって、これはさたやみになってしまいました。

こういうありさまで、なんでも積極的にやってのけましたから、江戸の町はとくに繁栄し、上方(かみがた=関西地方)に対し、新しい全国の文化センターになりました。

なかでも、幕臣たちの俸禄米をうけとったり、売りさばいたり、その金を用だてたりした蔵前の札差し

*

町人たちが、かえって武士に頭をさげさせるほど富み栄え、豪奢な生活をするようになりました。

彼らの粋(いき)な通人ぶり(人情に通じて粋な人)は、やがて蔵前ふうとよばれるようになりました。 |

浅草のお米蔵(中央) 旗本やご家人の俸禄米の

倉庫で、札差しが活躍したところです。

|

そうして、江戸の町に、江戸独特の町人気質ができてきました。

これが江戸っ子といわれるものです。

この江戸っ子はもはや今までのように、なんでも幕府のいいなりになっている弱い無抵抗の町人ではありませんでした。

まともに対立はしませんでしたが、歌舞伎の助六のように、舞台の上でさむらいに股くぐりをさせる心意気をもつようになっていました。

* 札差し

領地をもたない旗本やご家人に支給する俸禄米または扶持米を、本人にかわって受けとり、それを売りさばいていた者のこと。

また、米をかたにして、武士に金貸しもしました。

札差しは、十七世紀末からあらわれ、一七二四年には百九人の株仲間が許可されましたが、一七七八年以後は、おおむね九十六人でした。

米を受けとったり、売りさばいたりする手数料は、あわせて百俵につき金三分にすぎなかったが、貸金の利子によってゆたかになり、十八世紀の中ごろからは、豪奢な生活をするものもあらわれました。

しかし、寛政と天保の両改革のとき、旗本・ご家人のための徳政で、大きな打撃をうけました。 |

⑤ 大飢饉と農民のくらし

吉宗の享保の改革も、田沼のわいろ政治によごれた大江戸の繁栄も、つまるところは、みんな、農民たちに、そのしわよせがかぶさってきました。

農村では、貧乏人がぐんぐんふえていき、一方、地主が現れてきました。

そういう傾向は、この時代にたびたびみまわれた飢饉や天災で、いっそうあおられました。

江戸幕府では、独立した農民をしっかりつかまえて、その農民から直接年貢をとりたてることを眼目としてきました。

ところが農村に商品作物などが栽培され、お金がながれこんでくるようになると、長い間に、金持ちの地主と、貧乏人ができるようになってきました。

この傾向は、享保ごろになって、産業がさかんになると、かなり表面化するようになりました。

江戸に近い川崎の名主田中丘隅(きゅうぞう)は、吉宗のときみとめられて代官になった人ですが、『民間省要』という本を書いて、その一節に、彼がみた農民の実情を、つぎのように伝えています。

水田地帯の農民は、たとえぞうすいにしても米をたべることがある。

ところが、山地・畑作地では、正月でも米を食べないところが多い。

あわ・ひえ・麦などをたくときでも、菜・かぶ・いもの葉・豆の葉、そのほか、あらゆる草木の葉をませるので、穀物の色はほとんどみえない。

しかも、朝夕食べるのでなく、一日一度、ほかは、お湯ばかりのようなかゆで日を送っている。

それでも午前四時から夜の十二時まで働きつづけるのだ。 |

こういう貧しい農民は、田沼時代には、いっそう貧しさがひどくなりました。

全国経済の動きに吹きまくられるようになったからです。

そのうえ、冷害で作物がみのらなかったり、洪水があったり、江戸に大火事があったりして、農民や都市の貧乏人は、困りはてました。

|

浅間山の爆発 1783年(天明3年)浅間山が大爆発をおこし、

約3万5千人が死にました。絵は外人がかいたもの。

|

天明のききん

被害のひどかった東北地方の模様をかいたもので、

餓死者が十数万人もでたといわれています。

|

一七八三年(天明三年)に、浅間山の大爆発があり、そのあと毎年飢饉がつづいて、全国いたるところに飢死にする者がでて、その数は数十万に達しました。

なかでも東北地方はひどく、生きた者どうし殺しあって、人間の肉を食べたということです。

その頃、古川古松軒(こしょうけん)が、幕府の巡検使(じゅんけんし)について、東北・北海道をすみずみまで旅行したときの記録『東遊雑記』をみますと、秋田から津軽にかけて、道ばたに骸骨の山が累々(るいるい)とかさなっているところが、何か所もあったことを、まざまざとしるしています。

こんなに日本のいたるところが、この世の地獄さながらの状熊になっていても、武士は一人も死にませんでしたし、多くの町人たちは呑気にくらしていました。

しかし、都市でも下層の人たちは、米の値段が三倍も四倍も値あがりして生活に窮しました。

たまりかねた人たちは、一七八三年(天明三年)の大阪をはじめとして、天明七年には江戸、翌八年には京都、さらに全国のめぼしい都市に、次々と米騒動かおこりました。

なかでも、江戸の打ちこわしはものすごいもので、町奉行の力ではどうすることもできず、関東郡代伊奈半左衛門の力で、ようやくとりおさえることができたほどです。

|

百姓一揆 生活の苦しさにたえかねて代官所をおそう農民たち。

|

|

⑥ 姫路藩の百姓一揆

田中丘隅(きゅうぐう)が書いたような農民のまずしさは、大名の財政が苦しくなると、いっそうきびしさを加えました。

なにか必要なことがあると、農民に要求してくるからです。

さきに白石の公平な裁判が、農民一揆をおこさせる口実をあたえることになったと書きました。

十八世紀の中頃になりますと、大名たちも困ってきましたので、何とか名目を考えては、農民に負担をかけてきました。

それがたびかさなってひどくなると、農民はたまらなくなって一揆をおこしました。

一七四六年(延享三年)の姫路藩の大一揆は、その標本のようなものです。

この藩では一七四五年、藩主の江戸参勤に一万両、この年六月には、家足が九代将軍になったのを祝賀する朝鮮使節の来賀があり、そのおもてなし役をおおせつかったといって二万両を、それぞれ御用金として領民に用だてさせました。

その年の秋は、あいにく台風で大きな被害があり、そのうえ藩主が病死したので、「幼君では、姫路のようなだいじな城をまもるのはむずかしかろう。どこかへ国がえになる」といううわさがとびました。

役人たちは台風にもかかわらず、きびしい条件で年貢をとりたてようとしました。

そこで、年末に農民たち三千人が一揆をおこし、竹槍やとび口をもって姫路へおしかけてきました。

このときは、うまく役人にだまされてひきあげましたが、翌年一月、さらに広い地域の村々から五千人の農民が庄屋や大庄屋の屋敷を打ちこわし、たちまち一万人あまりの大暴動にふくれあがりました。

結局三百四十五人の農民が処罰され、そのうち、十人は死刑にされてことはおわりました。

⑦ 郡上(ぐじょう)の一揆

ところが、一七五四年(宝暦四年)にはじまった岐阜県郡上の一揆は、八年間にわたって、農民たちのはげしい抵抗運動がつづきました。

美濃の郡上(ぐじょう)郡は、金森藩の領地でした。

当時、城主の金森頼錦(よりかね)は、幕府の要職についていましたので、出費が大変かさみました。

国の政治は、家臣たちがあずかっていたためか、おのずからゆるみ、藩の財政は、日一日と苦しさを加えていきました。 それに宝暦年間にはいってから、大豊作がつづき、米の値段がさがりましたので、ますます窮乏しました。

しかたなく家臣の禄米をへらしたりしましたが、それは一時的な急場しのぎにすぎませんでした。

そこで、これまで[定免法]によっていたのを「検見取り法」にあらため、農民からできるだけ多くの年貢をしぼりとることを考えつきました。

この方法だと、武力にものをいわせて、うんと重税を課することができたからです。

一七五一年(宝暦元年)、農民たちは、このことを知ると、すぐさま代表を江戸の藩主のところへ送り、検見取りと、増税をしないよう願い出ました。

藩主は、いったんその願い出を聞きいれましたが、藩の役人たちは、幕府の承認をとりつけて方針どおり、その方法の断行にとりかかりました。

一七五四年(宝暦四年)の七月には、庄屋・組頭・百姓代の村方三役をよび集め、検見取り法実施の申しわたしをしました。

⑧ たちあがる農民

これを聞いた農民たちは、対策を考えるため、南宮神社に集って相談しました。

その結果、千人の代表たちが城の役所をとりまいて「検見取り廃止、増税反対」の要求書をたたきつけ、口々にこのうつたえ文句を大声にさけびつづけました。

これで、藩の態度は、しばらくやわらいだのですが、翌年七月には、三十六人の庄屋たち全員がよばれて、検見取りの実施を、やむなくのまされてしまいました。

そこで農民は、再び気勢をあげました。

今度は、五十人あまりの農民が結束をかためで、からかさ連判状をつくりました。

これは全員が責任者で、あとで極刑をうける者のないようにするためです。

そうして考えあったすえ、「駕籠訴」(かごそ)をすることになり、十一月二十六日、老中酒井忠寄が登城の道すがら、その訴状を駕籠に乗っている老中にさしだして、受理してもらいました。

それから、三年の月日がながれました。

かたい結束をかためていた農民のなかにも、苦しい生活と権力の重圧にうちひしがれて、ひそかにねがえり、仲間から脱落していく者がでてきました。

こういう仲間が、歩岐島(ほきじま)村の四郎左衛門のところに連判状があることを密告しました。

藩では、さっそくこれか急襲して、連判状をとりあげてしまいました。 |

からかさ連判状

一揆の時、だれが責任者かわからないように、

からかさを開いた形に、まるく連名しています。

|

⑨ 一揆の結果

駕籠訴(かごそ)いらい、村あずけという刑をうけ、村の中にとじこめられていた定次郎と喜四郎の二人は、この騷動にまぎれて村をぬけだし、江戸へ出て第二の強訴(ごうそ、仲間と組んでうつたえること)をくわだてました。

それは、駕籠訴から三年もたつのに、なんの裁決もなかったうえに、藩の重圧がますます厳しくなってきたからです。

同志はここで、町奉行所にうつたえてみたりもしたのですが、だめでした。

そこで最後の手段にうつたえようと、ついに箱訴(はこそ)を決意しました。

箱訴というのは、吉宗が直接、民のうつたえを聞いて政治を正していくため、評定所の前に、目安箱という訴状投書の箱を設けてから、その箱へうつたえをするようになったことをいうのです。

吉宗はこの訴状を、みずから読みました。しかし、これには責任者が必要です。

一七五八年(宝暦八年)四月二日、彼らは死を決して、その目安箱に悲涙(ひるい)をこめた訴状をさしだしました。

それには、藤次郎・太郎右衛門・孫兵術・伝兵術・治右衛門・弥十郎ら六人の名が書きつらねてありました。

裁決の結果、駕龍訴・箱訴の責任者は死罪、その他の者も罰せられましたが、藩主金森家も断絶ということになりました。

江戸時代の農業図

これは、元禄時代に出版された 『農業全書』という農業書にえがかれているさしえです。

春さき、田をたがやすところから、秋の取りいれまで、当時の農業のようすが、よくわかります。 |

①春さき、苗代に種もみをまいているところと、田おこしをしているところ。 |

②右上は苗代に肥料をやるところ。

左下は苗代の苗をとっているところ。 |

③右がわは田植え、左上は田の草とり。

左下は、たんぽに水をくみあげるところ。 |

④右は稲かりと稲の運搬。左は稲の乾燥と、

こきばしで稲こきをしているところ。 |

⑤脱穀したもみを、から臼で玄米にし、

たわらにつめるところ。 |

⑩ くずれはじめた封建制

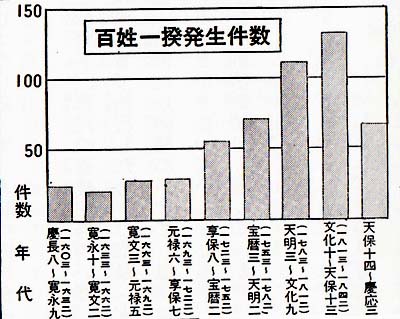

百姓一揆は、結局大名をうちたおしてしまうことになりましたが、全国いたるところで、一揆や打ちこわしが次々におこりました。

一七八六年(天明六年)から翌年にかけておきた備後(びんご、広島県)福山藩の大一揆などは、秘密指導部があって、自分たちの要求をぜんぶ聞きいれさせただけでなく、責任者のなかから一人の犠牲者もだしませんでした。

その頃、馬場文耕は、まえにのべた郡上の一揆を『平仮名(ひらがな)森の雫(しずく)』という本に風刺しました。

そのため、彼は死刑になりました。

同じころ、桃園天皇に講義を申しあげようとした竹内式部(江戸中期の勤王家。一七一二~一七六七年)も、刑罰をうけることになりましたが、裁判の法廷で公然と幕府をひなんしました。

国学者本居宣長(一七三〇~一八〇一年)も、一揆や、打ちこわしがはげしくなったのは、みな幕府の責任だといっています。

封建社会が健全であるためには、そのもとになっている農民の生活が、あすの生産のために保障されていなければなりません。

それがくずれたのでは、封建制がくずれることになります。

また、おさめられている被支配者たちが、さまざまなかたちで支配者に反抗するようになるのも、健全な姿ではなく、くずれはじめてきたきざしです。

それにもう一つは商品の生産が工業化して、かなり大きな規模の、つまりマニュファクチュア(工場制手工業)とよばれるほどに発達してきますと、それはやがて封建社会が崩れさらなければならない、大きな変化を物語るものだといわれています。

田沼時代をふりかえってみますと、農民の生活は、極度にいためつけられていました。

飢饉があると、武士は一人も死なないのに、農民だけが数十万人も死ぬほどでした。

また、一揆や打ちこわしが、大規模なものになってきました。

それから、酒の工場、鯨油の工場などのマニュファクチュアがおこってきました。

このように、封建社会がくずれはじめる条件がそろってきています。

江戸幕府の封建制は、この頃をさかいにして、しだいに崩壊への坂をくだっていくことになるのです。

4 寛政の改革 top

① 追放された田沼

一七八四年(天明四年)、田沼意次の子意知(おきとも)が、江戸城内で佐野善左衛門にころされました。

もちろん、善左衛門は死刑にたりましたが、世人のよろこびはどっとわきあがり、市民はこれを、世なおし大明神としてたたえました。

善左術門の墓には香華(こうげ)のたえまがありませんでした。

この事件のあと二年、ついに田沼意次は、幕閣を追われてしまいました。

つづいて将軍家治(いえはる)が没し、翌年家斉(いえなり)が十一代将軍になりました。

これで、いままでの側近政治の弊害を、一掃することができる条件がととのってきました。

② 松平定信(さだのぶ)の登場

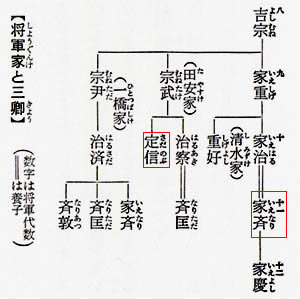

そこで、御三家の強い支持によって、将軍吉宗の孫、松平定信(それまでは白河城主。一七五八~一八二九年)が老中にあげられ、将軍の補佐役となり、大きな期待がよせられることになりました。

彼は、これまでのような、まるで田沼独裁ともいうべき幕政のあり方をあらためて、松平信明・松平乗完(のりさだ)・本田忠籌(ただとし)・戸田氏教(うじのり)などの老中とみんなでよく相談して、政治をするように切りかえました。

そうしてくずれかかった封建制、つまり幕府のいろいろな仕組のゆるみを、どう建直すかについて、計画をたてました。

さきに封建制がくずれるときは、どういう現象が現れてくるか、という話のなかで、三つの特色があげられる、ということをもうしました。 |

|

松平定信 吉宗の孫で、

家斉のときに老中となり、

寛政の改革をおこないました。

|

その第一は、農民の生活がなりたたなくなること、第二は、一揆・打ちこわしなどがさかんにおこること、第三には、生産力が高まってマニュファクチュアがおこることです。

マニュファクチュアがおこると、そのために商品が全国的に流通して、経済的に大きな変革をもたらすからです。

さて、このようなきざしがはっきり現れてきたことに対し、定信は思いきった政策をたてて、それを実行にうつしました。

そのうえ、封建制をささえている人々の思想を、しっかりと再建することにも意をもちいました。

③ 農村の建直し

これらのなかでも、封建社会の基礎になっている農民に対する政策が、もっとも重大な問題でした。

定信は、著書のなかで、当時の農村がすっかりあれはてているということを心配しています。

ひどい村になると、農民がみんな逃げ出してしまって、村の中に残っているのは庄屋だけだ、こんなことでは困る、と書いています。

一般の村は、それほどではなくても、農村内部は為政者にとって、困った状態になっていました。

そこで定信は、まず第一に、農村内部の土地があれはてたのは、だんだん貧乏人が多くなり、その人たちが、江戸のような大都市へ逃げ出してしまったからだ、と考えました。

事実、江戸にはそういう浮浪者がいっぱいいました。

そこで、そういう浮浪者を集めて職をあたえる必要から、石川島に、人足寄せ場というのをつくりました。

今の職業安定所のようなものです。

そうして、この人たちに仕事をあたえる一方、なんとかして、もと自分が住んでいた村へ帰し、そこで農業にせいをださせるようにしました。 |

村から逃げだす農民たち くらしに困って、

土地も家もすてて村からにげだすところ。これを逃散といいます。

|

そのため、村へかえる旅費や、農具代をあたえたり、作物の種を貸しあたえたり、また、ところによっては、主食手当とか、医薬手当まであたえたりしました。

また、農民たちが村をにげださないように、他国へ出かせぎにいくことを禁じました。

当時は生活が苦しく、農民たちは子供が生まれても「間引き」といって、人に知れないように殺してしまうことが多く、このため人口があまりふえなかったのです。

それで定信は間引きを禁じ、そのかわり、二番目からあとの子は、生まれると一両(寛政十年から三両)の育児金をあたえました。

また、肥料代が高くなっていましたので、ほしかの増産を命じたり、綿や油の増産も奨励しました。

反面、たばこ・あい・紅花・養蚕など、世のなかを贅沢にするような作物や産業は、その栽培や生産を制限しました。

こうして、農村が、年貢米の生産に充分な状態にたちなおるよう、あらゆる方策をとったのです。

④ 商業の対策

しかし当時は、もう農村だけを考えても、全国の商品流通がさかんになっていましたから、これを統制していかなければ、目的達成は不可能でした。

それには、日本の台所といわれた大阪の経済界を思うようにあやつり、同時に、日本一の大消費都市、江戸の建直しをする必要がありました。

ところが、もうその頃は、大阪は全国の経済の中心になっていましたから、簡単にはいきません。 |

養蚕(ようさん)の図 わらのまぶしにつくられた

まゆをとっているところ(まゆかきという)。

|

それに、大阪のまわりの生産地の発展がめざましかったものですから、大変苦心をしました。

江戸では、ずいぶん思いきったことをやりました。

札差(ふださし)の力をおさえて、武士たちの窮乏を救うために、古い借金を棒引きにして支払わなくてもよい、という法令をだしました。これが「棄捐令」(きえんれい)で、徳政の一種です。

|

⑤ 御用商人の入替

またこれまで、幕府の御用商人として、江戸初期いらい、重用してきた金座(きんざ)の後藤庄三郎をやめさせました。

それから、呉服師後藤縫殿助(ぬいのすけ)や、茶屋四郎次郎らに援助金をだしていたのも、打切ることにしました。

そうして、いままでの御用商人とはべつに、他国に本店のあるような商人でない、江戸きっすいの金持ち商人たちをとりたてて、勘定所御用達に任じ、特権をあたえて大活躍をさせました。

それは、鎌倉河岸で酒場をひらいて、しだいに金持ちになった豊島屋清兵衛とか、交通業から金持ちにたった仙波太郎兵衛とか、飛脚屋の杉本茂十郎など十人ですが、この人たちは、純粋の江戸町人たちです。 |

江戸の酒屋 店先に酒だるを積んだ一杯飲み屋。

左はかばやき屋(近世職人尽絵詞)。

|

これらの商人たちは、新しい時代の経済の動きをよく知っていました。

幕府の力がどんなに強いといっても、この頃になるともう、こういう実力のある町人の力を借りなければならなかったのです。

それに、この町人たちは、みんなきっすいの江戸町人です。

もうけたお金を、自分の国もとへもちかえってしまうことはありません。

江戸のお金になるわけです。

このように定信は、幕府のおひざもとの江戸、そして関東一円、これをしっかりした体制にかためあげようとしました。

そのため家康いらい、関東郡代として、代々幕領を支配し、大変な力をもっていた伊奈半左衛門を、やめさせてしまいました。

というのは、天明のうちこわしで、江戸に大騒動がおこったとき、幕府の町奉行は何もできなかったのに、伊奈半左衛門がでて、たちまちこれをしずめてしまったことがありました。

こういうカががんばっていたのでは、幕府の統制がうまくいかないからです。

ですから、大阪を自由に支配する方策をたてるとともに、江戸のまわりの商品が、どしどし出回るように、力をいれたことも見逃してはなりません。

⑥ 数々の取り締まり

定信は、老中になるとまもなく、霊岸島(れいがんじま)吉祥院の歓喜天(かんきてん)に祈願しました。その願文には

「世のなかの建直しが成功しますように、自分はもちろん、妻子の一命をかけてお願いします」と書きました。

改革にたちむかった定信の決意が、このひとことだけでも、よくわかります。

堕落した田沼政治を、きびしい態度でひきしめ、幕政の根本を建直す政策を断行しました。

一方、一般の市民が贅沢をしたり、遊びにあけくれているのをいましめました。

このため倹約令をだしたり、贅沢品の販売を禁じたり、いかがわしい遊び場を廃止させたり、ばくちを厳しく取り締まるため、隠密(おんみつ、秘密探偵)をさかんに活動させました。 |

定信自筆の願文 老中になった翌年、

古祥院歓喜天に改革の成功を祈願したもの。

|

また、こういう取り締まりを乱すよううな出版を禁じましたので、山東京伝(江戸後期の作家)や、浮世絵師喜多川歌麿(一七五三~一八〇六年)らが処罰されました。

学問にも、同じように統制の手がのび、一七九〇年(寛政二年)に、林大学頭家を中心とする幕府の昌平黌(しょうへいこう)を、昌平坂(しょうへいざか)学問所とあらため、ここでは、もっぱら朱子学(しゅしがく)を講ずるように統一しました。

これを「寛政異学の禁」といいます。

それは、日本でとだえられてきた朱子学は、封建社会をささえるのにもっとも都合のよい学問で、ほかは、風俗をみだすようなおそれがある、と考えたからです。

定信は、このように、いろいろな政策を実行しましたが、わずか六年で老中をやめました。

しかし、この基本政策はひきつづいて実施されましたから、幕府はかなりの立ち直りをみせました。

⑦ 諸藩の改革

諸藩でも財政が苦しくなり、そのうえ、一揆や強訴があいついでおこるありさまで、何とかして藩政の建直しをしなければならなくなりました。

熊本藩主細川重賢(しげかた、一七一八~一七八五年)とか、米沢藩主上杉鷹山(ようざん、一七五一~一八二二年)などは、身をもって改革にのりだし、藩政の建直しに成功しました。

重賢は、飢饉や天災にそなえて、あらかじめ米を貯蔵しておくとか、くわ・はぜ・こうぞなど、商品になる作物を栽培させて、農村の建直しをはかりました。

また、彼は、教育や文化のことにも力をいれましたので、熊本藩は大変よくなりました。

上杉鷹山は、細井平洲(へいしゅう)をまねいて学問をさかんにし、一方、藩の財政建直しに力をいれました。

まず、荒地を開墾して、そこに、うるし・くわ・こうぞをうえさせ、その原料によって、いろいろな商品をつくる手工業をおこしました。

今日の米沢織りは、このときにはじまったものです。 |

左=細川重賢(しげたか) 熊本藩主。

いろいろな対策を考えて、農村のたてなおしをしました。

右=上杉鷹山(ようざん) 米沢藩主。産業をおこし、

藩の財政をたてなおして名君といわれました。

|

このほか、村々に倉庫をたて、凶作の年にそなえて、米を貯蔵させたりしましたので、名君とあおがれました。

このほかにも、紀伊藩主徳川治貞(はるさだ)・長門藩主毛利重就(しげなり)・会津藩主松平容頌(かたのぶ)・広島藩主浅野重晟(しげあきら)などは、藩政建直しに力をそそぎ、それぞれ立派な成績をあげました。

5 大御所時代 top

|

徳川家斉(いえなり) 11代将軍。ぜいたくを好み、

将軍職をしりぞいたあとも実権をにぎり、

大御所時代といわれました。

|

深川八幡のお祭り 松平定信が引退したあとは、

ふたたびお祭りや芝居がさかんになりました。

絵は、深川八幡の祭礼のとき、永代橋がおちたところ。

|

① 大江戸の繁栄

定信が引退しますと、ひきしまった世のなかの空気は、しだいにゆるんでいきました。

改革が効果をあらわし、凶作や天災はおこりませんでしたから、平和な毎日がつづきました。

その上、将軍家斉(いえなり)は側室を四十人ももって五十五人も子供がいたほどでしたから、大変派手な生活をしました。

そのため、幕府の財政はまもなく赤字になりますが、このため、江戸は再びにぎやかさを取戻し、いわゆる大江戸の繁栄時代となります。

家斉は晩年、将軍職を家慶(いえよし)にゆずってからも、大御所として実権をにぎっていましたから、この時代を 「大御所時代」といっています。

この時代は、芝居が繁盛し、お祭りが派手に行われ、お寺の縁日が大変な人出でにぎわいました。

そして、そういう人たちを相手とした大道芸人や寄席・夜店なども、かつてない発展をしました。

一八〇七年(文化四年)、深川八幡の祭礼が盛大に行われたときのことです。

参詣の人たちがあまりたくさんつめかけたので、隅田川にかかっていた永代橋が、そのためにくずれおち、多数の死者をだしました。

また、贅沢な料理屋が、たくさんできて、そういうところが繁盛しました。

もっとも有名なのが「八百善」(やおぜん)という店で、金持ちの町人や蜀山人(しょくさんじん、大田南畝のこと。一七四九~一八二三年)のような文化人たちが、しょっちゅう遊びにいきました。

八百善は、大変高い店でしたが、それが大繁盛したのですから、この時代の江戸の繁栄ぶりが想像されます。

② 八州回り

江戸の繁栄がつづいて、将軍がおごりにふけっていましたから幕府の財政は苦しくなりました。

そこで元禄の荻原重秀にならい、一八一八年(文政元年)から貨幣の鋳なおしをして質を悪くし、九百万両ももうけました。

また、寛政改革でいちじ、立ち直りをみせてきた農村も、やがて、いっそう荒廃がひどくなってきました。

地主と貧乏人の差が、ぐんぐんひらいていったのです。

当時のことを書いた『世事見聞録』という本には、

「農村では貧富の差がひどくなり、一人の金持ちがあらわれると、そのまわりに、貧乏な百姓が二十人、三十人もできている」といっています。

このように、困りはてた農民が多く、江戸へにげだす者や、一揆をおこしたり、強訴をするものもたえず、ますます荒廃がひどくなったのです。

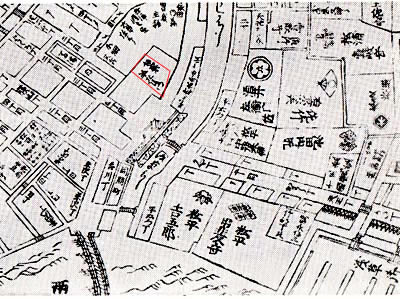

関東では、幕領とか、旗本領とか、大名領・寺社領などと、大変いりくんだ仕組になっていました。 |

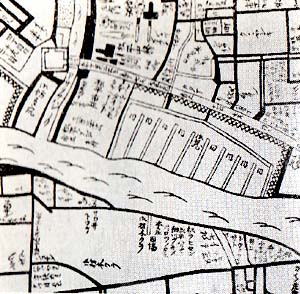

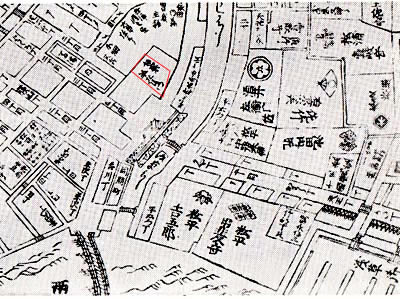

伊奈半左衛門の江戸やしき(地図の中央)浅草にあり、

関八州に、にらみをきかす絶大な権力をもっていました。

|

ですから、農村荒廃のありさまもまちまちで、そういうところに、国定忠次(一八一〇~一八五〇年)のような侠客が暴れまわったり、博奕(ばくち)などがさかんに行われるようになりました。

それは、これまで絶大な力をもって関八州ににらみをきかせていた伊奈半左衛門(忠順=ただのぶ)が、関東郡代をやめさせられたことにもよりますが、なんとしても困ったことでした。

そこで幕府は、関東郡代をも廃し、新しく関東取締出役(しゅつやく)、ぞくに「八州回り」(はっしゅまわり)というものをおいて、関東一円をしっかりと掌握する政策をうちだしました。

この八州回りは、同時に、関東の農村をも監視する農民取締役でもありました。

③ 海外の圧力

日本では、あいかわらず、大名行列がいったりきたりしていましたが、この間に、封建社会の仕組は、しだいにそのひずみが大きくなっていきました。

しかも、このひずみの建直しだけでも、大変苦労していた幕府にとって、もう一つの難問題がふりかかってきました。

それは欧米のすすんだ国々が、アジア・アフリカを植民地にしつつ、やがて日本にもその勢力をのばし、あるいは北から、あるいは南から、あいついで開国をせまってきたことです。

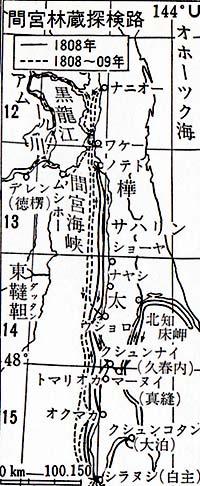

カムチャツカから南下してきたロシアは、文化初年に、たびたび千島や樺太(サハリン)で、幕府軍と衝突しました。

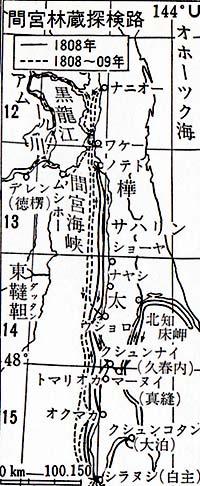

そこで幕府は、北海道を直轄領とし、間宮林蔵(一七七四~一八四四年)を派遣して、樺太を探検させました。

林蔵は間宮海峡を発見し、樺太が島であることを明らかにしました。 一八〇八年(文化五年)八月、イギリス軍艦フェートン号が、突然長崎に侵入し、オランダ商館の駐在員をとらえて去りました。

当時、オランダ本国は、ナポレオンに征服されてフランスに合併され、イギリスは、オランダの東洋植民地をおそい、日本のオランダ貿易の根拠地をも急襲したのでした。 |

間宮林蔵(上)と樺太探検図(右) 一八〇九年、間宮林蔵は

幕府の命で、樺太を探検し、

間宮海峡を発見しました。

|

|

日本ではただちにこれを反撃することができなくて、このため、長崎奉行松平図書頭(ずしょのかみ)康英(やすひで)は、責任をとって切腹しました。

この頃から、ロシアが北方からしきりに日本へ来航するようになり、イギリス船もたびたびやってきました。

一八二四年(文政七年)には、イギリスの捕鯨船が常陸(茨城県)の大津湾に上陸して、水や燃料をもとめました。

また、べつのイギリス捕鯨船は、薩摩(鹿児島県)の宝島で牛をうばっていきました。 |

そこで幕府は一八二五年(文政八年)、外国船打ち払い令をだして、強硬な態度を示しました。

しかし、すすんだ欧米の国々の力をはらいのけることは、どうしてもできませんでした。

こうして、二世紀あまり国をとざして太平の夢をむさぼってきた日本も、ついにおしきられて、開港せざるをえないことになるのです。

top

**************************************** |