|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 参考資料

一章 室町幕府の確立

1 足利義満のおごり

① 花の御所

② 幕府のしくみ(中央)

③ 幕府のしくみ(地方)

④ 幕府の財政

⑤ 守護と地頭

⑥ 将軍と守護大名名

⑦ 応永の乱

⑧ 強くなった幕府の力

⑨ 公卿としての義満 |

2 明との勘合貿易

① 明および朝鮮の建国

② 倭寇の活躍

③ 明との国交

④ 勘合貿易

⑤ 貿易による利益

⑥ 朝鮮との国交

3 義満と北山文化

① 義満の諸国見物

② 北山第・金閣の造営

③ 北山文化 |

1 足利義満のおごり top

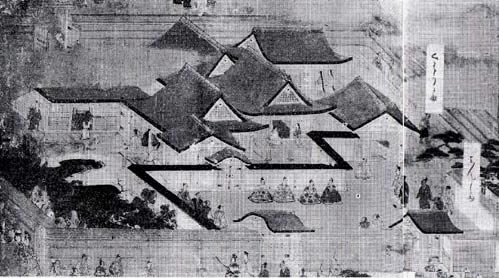

① 花の御所

一三六八年(応安元年)、十一才で足利三代将軍となった義満は、管領細川頼之(よりゆき)の補佐を受けながら、父義詮(よしあきら)の住んでいた武家ふうの質素な屋敷で成長しました。

二十一才の一三七八年三月に、かねて京都の室町に造営していた邸宅ができあがったので、そこにうつりました。

この室町の新邸は公家ふうのかまえで、その広い庭に、さくら・ふじ・やまぶき・つつじ・つばきなどを植え、四季を通じて、いつも美しい花が咲き、はなやかなものでした。

それで当時の人々は「花の御所」とよびました。

この花の御所に幕府がうつったことは、それだけ世の中がおだやかになり、将軍の権威が確立したことのあらわれでした。また、これは、ぜいたくではなやかなことの好きな義満の性格をよくしめしています。

そして、幕府の中心がこの室町の邸宅におかれたことにちなんで、足利氏の幕府のことを「室町幕府」といい、一三九二年から一五七三年までの百八十年間を「室町時代」とよびます。 |

足利義満(1358~1408年)

|

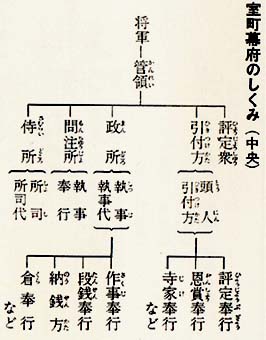

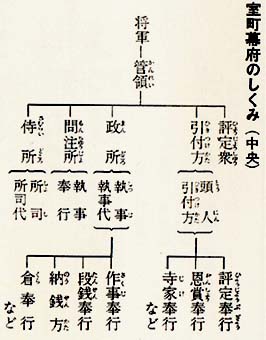

② 幕府の仕組(中央)

室町幕府の仕組は、大体、北条氏が執権として政治をおこなったころの鎌倉幕府の仕組をまねたものでした。

法律は、鎌倉幕府の制定した貞永式目(御成敗式目)を基本法とし、必要に応じて追加したり、あるいは、あらためていきました。

ですから、実際は、鎌倉幕府の仕組とはよほど変わっていました。

執権政治時代の鎌倉将軍は、床の間のかざり物のよううなもので、実際の権力はほとんどもっていませんでした。

しかし、室町幕府の将軍は、政治や軍事のうえで強い力をもつ建前になっていました。

事実、義満は独裁的な専制将軍でした。 |

|

|

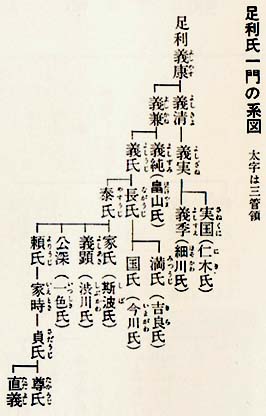

幕府政治の中心となったのは、将軍を補佐し、最高の責任を負っていた管領(かんれい)でした。

尊氏・義詮(よしあきら)二代の間は、この役職を執事とよびましたが、義満を救けた細川頼之(よりゆき)のときから、管領とよばれるようになりました。 |

管領の任務は、幕府のいろいろな役所を統率し、重要な政務を処理することでした。

その点は、鎌倉幕府の執権と似ています。しかし、将軍の権力が強いので、執権ほどの権力はありませんでした。

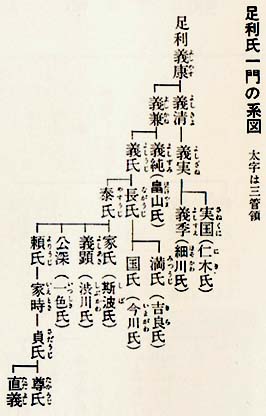

この管領の職には、足利氏の一門で有力な守護であった斯波(しば)・畠山・細川の三氏が、かわるがわる任ぜられるのがならわしでしたから、この三氏は三管領とよばれました。

管領の下には、鎌倉幕府の場合と同じように、政所・問注所・侍所および評定衆・引付方がおかれ、政所と引付方の下にさらに、いろいろな奉行がおかれました。

しかし、侍所をのぞくと他の役所の重要な仕事は、ほとんど管領にうつってしまい、それらの役所は、たんなる事務的な機関にすぎなくなってしまいました。

つまり、政所は幕府の財政をつかさどるだけとなり、問注所は文書や記録を保管するだけにすぎず、評定衆は形だけのものになってしまいました。

これにくらべて、幕府の警固や京都市内のとりしまりを任務とする侍所は、重要な役所でした。

平和になったとはいえ、まだぶっそうな時代でしたから、侍所の長官である所司(しょし)の役職は、管領につぐ重職とされていました。

有力な守護である山名・京極・赤松・一色の四氏が交替で所司に任ぜられるのが、習わしでした。

この四氏のことを四職(ししょく)といいました。

③ 幕府の仕組(地方)

室町幕府も、鎌倉幕府と同じように、一門の者や功労のあった有力武将を諸国の守護に任じて、国々を治めさせました。

しかも京都から遠い地方にまで幕府の権力をゆきわたらせるために、奥羽地方には、奥州探題と羽州探題、九州には、鎮西探題をおき、ことに武家政治が発生した関東地方を重視して、鎌倉には、鎌倉府をおきました。

鎌倉府は、尊氏の次男である基氏(もとうじ)を鎌倉にとどめ、関東八か国と里豆・甲斐の二国、あわせて十か国を治めさせたのがはじまりでしした。

しかしその後、基氏の子孫が、代々その長官の職を世襲(せしゅう=代々その職を継ぐこと)して、鎌倉公方(くぼう)とよけれました。

この鎌倉府の仕組は、幕府を小型にしたようなもので、上杉氏が、その管領の職を世襲したのでした。

九州は、おそくまで南朝方の勢力がのこったところでした。

幕府は、鎮西探題をおいて、この地方の守護たちを統率させ、また、中国や朝鮮との外交のことをつかさどらせました。

はじめ今川了俊(りょうしゅん=貞世)が鎮西探題として大功をたてましたが、十四世紀の末からは、足利氏の一門である渋川氏が、その職を世襲するようになりました。

室町幕府の中央と地方の仕組は、このようたものでした。

義満のときになると、それは大いにととのい、幕府の権力が全国におよぶようになりました。 |

|

ところで、中央政府であった室町幕府の財政は、一体、どのようなものであったのでしょうか。

|

年貢 室町時代の農民が領主のもとへ年貢をおさめにきたところです。

左上に数量を記入している人たち、右には料理をしている人たちがみえます(山王霊験記)。

|

|

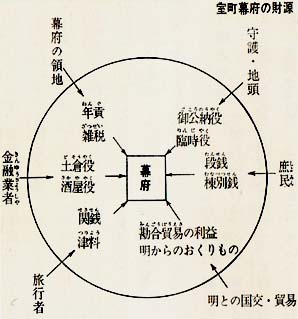

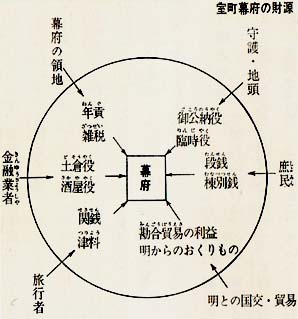

④ 幕府の財政

室町幕府のもっとも重要な財源の一つは、将軍家の領地でした。

その領地がどれだけあったのか、正確にはわかっていまぜん。

尊氏いらい、南北朝の動乱のときにはむろんのこと、山名氏をほろぼした明徳の乱のおわったあとなどにも、幕府は多くの領地を没収したのです。 ″

しかし、有力な守護や武将を味方にひきつけておくために、それらの没収地の大部分を恩賞として彼らにわけあたえたので、将軍家の領地は、あまり広大なものではなかったようです。

全国の耕地の約四分の一をしめたのちの徳川将軍家の領地などとは、くらべものにもならなかったことでしょう。

しかし、義満のころには、まだかなり広い領地をもっていましたので、その領地からの年貢は、幕府の基本的な財源でした。

財源の二つめは、御公納役とよばれた守護たちからの献金で、これはそれぞれの守護がその領地から納められる年貢の五十分の一(一時は二十分の一)を幕府に納めたものです。

さらに、幕府や将軍家、か大きい土木工事をする場合には、守護が人夫をだして、手伝うことになっていました。

財源の三つめは、南北朝時代から繁盛し、京都とその周辺で大きな富力をもつようになった酒造業者・洒屋と、土倉とよばれた質屋とにかけた営業税(酒屋役・土倉役)でした。

これは非常に大きな財源となりました。

財源の四つめは、天皇の即位とか皇居や大社寺の修理・造営などの場合に、諸国の農民や都市の住民にかけた段銭(たんせん)・棟別銭(むねべつせん)とよばれる臨時の課税です。

段銭というのは、田畑一段ごとに何文というようにかけたもので、棟別銭というのは、家屋の檳数に応じてかけた税金でした。

これらは、農民らにとっては重い負担となりました。

財源の五つめは、幕府が当時の中国(明=みん)との間にに国交をひらき、貿易をするようになってからの収益でした。これについては、のちほどのべましょう。

室町幕府の財政は、このようにいろいろな財源でまかなわれていましたから、相当ゆたかなものでした。

それで義満をはじめ代々の将軍たちは、これを土台に、ぜいたくな生活をしていたのでした。

⑤ 守護と地頭

さきにみましたように、鎌倉時代の守護の場合は、任国の軍事・警察のことをつかさどり、御家人に対して、京都や鎌倉の大番役(天皇の御所や将軍の御所をまもる役)にでるように、催促することだけが任務でした。

また田川の行政今裁判に口をだしたり、御家人と主従関係をむすぶことなどは、かたく禁じられていました。

しかし、尊氏・義詮によって任ぜられた守護は、自分の手柄に対する恩賞としてこの国をもらったのだと考えて、しだいにその国の領主のようにふるまうようになりました。

つまり南北朝時代の守護は、そのころ国司の制度がくずれたのにじょうじて、国司のもっていた行政の権力や談判の圧力をその手に収めてしまったのです。

また、このころには、荘園や公領におかれた地頭たちも、種々の口実や年貢請負制などで、実際には、荘園や公領の領主のようになってしまい、その土地と人民とを支配するようになりました。

そのうえ、守護たちは、領主化した地頭らを自分の家臣にしてしまい、地頭を通じて国内の土地と人民とを間接に支配するようになりました。

その点、鎌倉時代の守護にくらべて、その権力が大変強大になったわけです。

このように、一国の領主のようになった守護のことを守護大名というのです。

⑥ 将軍と守護大名

しかも、この時代の守護の職は代々うけつがれ、そのうえ一人で二か国・三か国の守護をかねる者もありました。

山名氏のように、一族で十一か国の守護をひとりじめするものもあったのです。

さらに、有力な守護は、三管領や四職の場合のように、中央の重要な職についたので、その権勢はいよいよ強大なものになりました。

室町幕府は、このような強大な守護大名と足利将軍家との連合政府といったほうがよいものでした。

それだけに将軍の権威は弱いものでしたが、守護大名の勢力をおさえて将軍の権威を高め、幕府の土台をゆるぎないものとすることこそ、尊氏いらいのねがいでありました。

しかし、南朝の勢力がまだ強いあいだは、守護大名の勢力をおさえることができませんでした。

南北朝合体の前年の一三九一年、義満は、十一か国の守護をかねていた山名氏をほろぼして、守護大名をおさえるのに成功しました。

それが将軍の権威を高めたことは、前巻でみたとおりです。

そして、これに勢いを得た義満は、守護大名をおさえる第二の手段として、大内氏を討つ計画をたてたのでした。

⑦ 応永の乱

大内氏は周防(山口県)の名族で、大内弘世(ひろよ)が尊氏に味方して手柄をたて、周防の守護となってから、勢いを得てきました。

そして、弘世の子の義弘は、さらに長門(山口県)・石見(鳥根県)・豊後(大分県・福岡県)の守護をかねていました。

ことに、義弘は山名氏の討伐(明徳の乱)に大功をたてて、山名氏の領国であった和泉(大阪府)と紀伊(和歌山県)の二か国をもらったので、あわせて六か国の守護となり、すばらしい大勢力に成長したのです。

それだけに、守護大名をおさえて将軍の権威を高めようと考えていた義満は、なんとかして大内氏をおさえつけようと思いました。

一方義弘も、義満のそうした考えをみぬいて、義満に反抗的な態度をとるようになりましたので、二人の仲はだんだんわるくなり、いまにも戦争が起こるようなうわさがみだれとびました。

そういうさなかの一三九九年(応永六年)十月、義弘は義満のよびだしをうけて、五千人の兵をひきい、和泉(いずみ、大阪府)の堺まででてきました。

しかし義弘はこの時すでに、開戦のさけがたいのを見通していました。

そこで同じように義満と幕府に対して不満をいだいていた鎌倉公方の足利満兼(みつかね)や、山名氏清(うじきよ)の子の宮田時清(とききよ)、美濃(みの、岐阜県)の土岐詮直(ときあきなお)らと連絡をとって、挙兵の準備をしていたので、義満からの使者がきても京都へはのぼりませんでした。

そこで、義満は、義弘を討つよい機会だとばかり、三管領をはじめ赤松・京極・今川・佐々木など諸国の守護大名の軍勢をひきいて堺にむかいました。

このようなわけで、堺の町で、十一月の末からはげしい戦いがはじまりました。

大内氏の軍勢は、約一か月近くがんばりましたが、たのみにしていた足利満兼は途中から引返し、宮田・土岐らも負けてしまったので、ついにやぶれ、義弘は討ち死にしてこの乱はおわりました。

これを応永(おうえい)の乱とよんでいます。 |

瑠璃光寺(るりこうじ)の五重塔

応永の乱後、大内義弘の菩提をとむらうため、

弟盛見(もりはる)がたてたともいわれています。

義弘をほうむった山口の香積寺(こうしゃじ)あとへ1442年にたてられ、国宝となっています。

|

⑧ 強くなった幕府の力

義満は、大内氏を根こそぎほろぼしたかったのですが、大内氏の力の強いのをみて方針を変え、義弘の弟の盛見(もりはる)を周防・長門・豊前(大分県・福岡県)の守護に任命しました。

また、鎌倉公方の足利満兼に対しては、なんの処分もしませんでした。

強大な守護大名をおさえつけ、将軍の権威を確立するという目的は、これで充分に達せられたと考えたからです。

そして、事実、この応永の乱をさいごに、有力な守護大名の反抗は、しばらくあとをたちました。

これを機会に、将軍の権威は大いに高まり、幕府の力はすこぶる強くなりました。 |

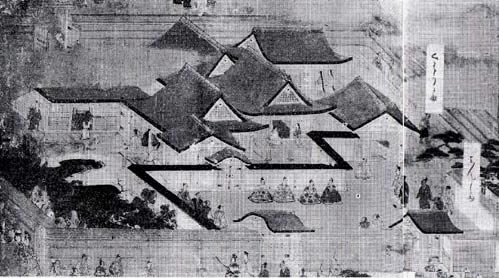

京都の公方(くぼう)御所 足利将軍の住んだ花の御所です(洛中洛外図屏風)。

|

⑨ 公卿 * としての義満

義満は、征夷大将軍として、武家社会では最高の権威と実力をにぎりました。

また、公卿としても最高の地位にのぼり、日本第一の実力者になりました。

一三七八年、義満が花の御所にうつった二十一才のとき、祖父の尊氏・父の義詮と同じ権大納言に任ぜられ、従二位の位をもらいましたが、三年後の二十四才の年には従一位にのぼり、内大臣に任ぜられたのです。

このころから、義満はしきりに宮中に参内して、公家社会のはなやかな生活や文化を自分の生活にとりいれて、公卿たちとまじわるのをよろこぶようになりました。

二十五才のときには左大臣に任ぜられたのですが、これでも満足せず、一三九四年(応永元年)、三十七才のわかさで将軍職を子の義持にゆずり、公卿たちの不満をおしきって、太政大臣に任ぜられました。

武士の出で、しかも臣下としては最高の官職である太政大臣になったのは、これまでには、平清盛ただ一人でした。

さらに義満は、天皇という称号さえも身につけたいと願っていたようでした。

そして、外国に対しては「日本国王」として行動したのです。

* 公卿(くぎょう)

中国の制度にならったもので、公(く)は、太政大臣・左大臣・右大臣をいい、卿(ぎょう)とは、大納言・中納言・参議と三位(さんみ)以上の朝廷の官吏をいいました。

ですから、公郷は天皇につかえる高級官吏のことです。

律令制度のもとでは、貴族が公郷であり、そののち、公卿になる家柄はうけつがれて、明治維新のころまでつづきました。

公卿は、平安時代の初期から、多くの栄誉をあたえられて、政務その他にあずかりました。

また、平安時代には、公卿のことを殿上人ともよびました。これは、宮中の清涼殿の中にある殿上の間に、公卿たちがつめていたからです。 |

2 明との勘合貿易 top

① 明および朝鮮の建国

蒙古からおこって中国大陸を中心に大帝国をつくりあげた元が、二度にわたってわが国に攻めよせ、二度とも失敗したことは、まえにみたとおりです。

この元も、十四世紀にはいるとおとろえはじめ、ちょうど義満が将軍となった一三六八年にほろび、かわって朱元璋(しゅげんしょう、明の太祖=洪武帝)が、漢民族中心の明という国をたてました。゜

一方、朝鮮半島でも、十世紀はじめからつづいてきた高麗がほろびて、南北朝合体の行われた翌年の一三九三年(明徳四年)に、李成桂(りせいけい、李朝の太祖。一三三五~一四〇八年)が、朝鮮という国をおこしました。

ところで、元や高麗の滅亡を早めた原因の一つが、日本人の海賊、いわゆる「倭寇」(わこう)の侵略でした。

しかもこの倭寇によって、わが国と中国(明)および朝鮮との間に、ひさしぶりに国交がひらかれました。 |

明の太祖・洪武帝(1328~1398年)

明朝の建設者です。

|

|

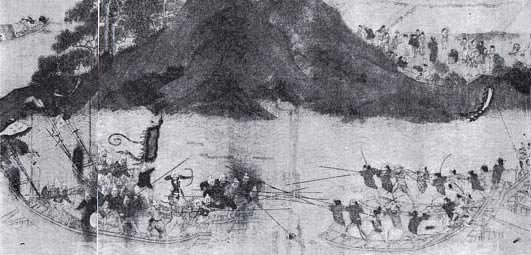

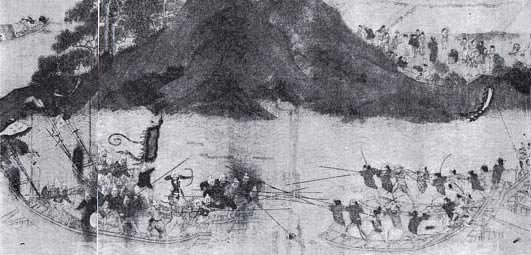

倭寇の襲来 物をかずみ、冢に放火して、

あばれまわりました(倭寇図巻)。

|

倭寇 倭寇とそれをふせぐ明の軍隊のはたらきをえがいたものです(倭寇図巻)。

|

② 倭寇(わこう)の活躍

南北朝時代のころから、九州・四国・中国地方の沿岸の武士や漁民たちのなかには、南朝鮮の沿岸まででかけ、米その他の物資や人間をうばい、海賊として活躍する者がでてきました。

しかも、彼らは中国大陸の沿岸にまで活躍し、高麗や元では、これを倭寇とよんでおそれていました。

また、これらの倭寇の船はへさきに「八幡大菩薩」という旗をたてていましたので、「八幡船」ともよばれました。

そしてこの倭寇による被害と、それをふせぐための費用が、高麗や元の国力を弱め、しかもそれをふせぎきれなかったことが、この両国の滅亡を早める原因になったのでした。

③ 明との国交

元をほろぼして明をおこした太祖(朱元璋)は、建国の翌年、さっそく当時九州でなお勢力の強かった南朝方の征西将軍懐良(かねなが)親王のところに、

「倭寇をとりしまれ。そうでないと日本をせめほろぼすぞ。」という、大変高飛車な国書をよこしました。

しかし、親王は、その国書が無礼なうえに、北朝方との戦争に明けくれしていて、倭寇をとりしまる力もなかったので、それには応じませんでした。それで、倭寇の横暴は年とともに激しくなっていきました。

その後、明は、日本の実際の支配者が将軍であることを知って、義満に「貿易をゆるすから、倭寇をとりしまれ。」という国書をよこしました。

この国書は無礼なものでした。

しかし義満は、祖父の尊氏が天竜寺をたてるために元につかねした天竜寺船の例からみて、中国との貿易は利益の多いことを知っていましたし、九州博多(福岡市)の肥富(こいずみ)という商人もまた、明との貿易の有利なことを熱心にときました。 |

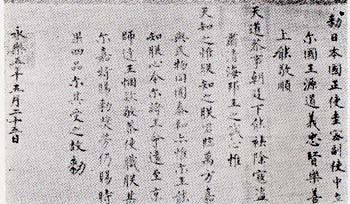

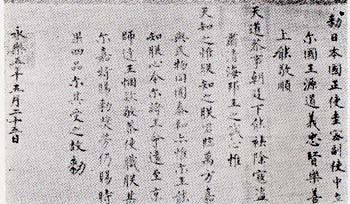

明の国書 年号のところの印文で、

幕府が臣下と同じようにみられていたことがわかります。

|

そこで義満は、幕府の財政をゆたかにしようと考えて、鎮西探題に命じ、倭寇をとりしまらせ、応永の乱後まもない一四〇一年(応永八年)五月、国交をもとめる国書と献上品とを、祖阿(そあ)という僧侶と肥富らの一行にもたせて、明につかわしました。

この使節の一行は、翌年、明の使節をともなって帰国しました。義満は、大よろこびで明の使節を、金閣で名高い北山第にむかえて、明の国書を受取りました。

この国書には義満のことを「なんじ日本国王源道義(どうぎ)」とよび(義満はこの頃、すでに髪をそり、僧侶の姿をしていました。道義とは彼の僧侶としての名前です。)

「なんじが明の王室の臣下となり、明の皇帝を愛し、つかえようとするのは感心なことだ。」

という文句があり、さらに「明の暦(こよみ)と年号とを使え。」という言葉もありました。

これは、明が日本を属国とみなしていたことをしめすものです。

このように属国のあつかいをうけても、国交をひらくかどうかについては、いろいろ反対の意見もありました。

しかし、義満は、明の国勢が強大なことを知り、明の高い文化にあこがれ、さらに貿易の利益の多いのにひかれて、反対をおしきって国交をひらき、貿易をすることにしたのです。

|

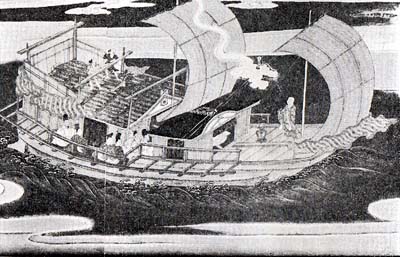

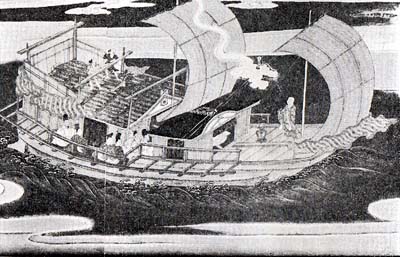

遣明船 明とのあいだを往来した船で、むしろの帆をたて、

船ばたに櫓台が設けられているのがよくわかります(真如堂縁起絵巻)。

|

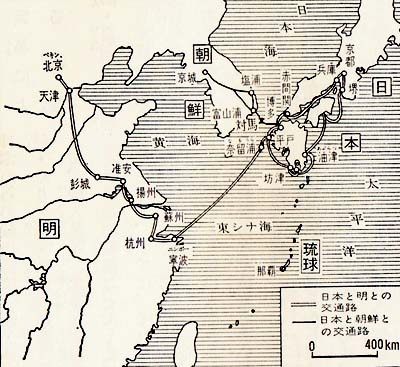

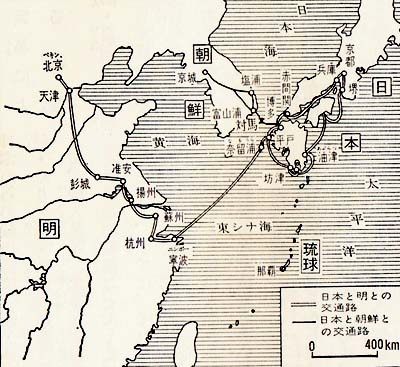

日本と明・朝鮮との交通路

|

④ 勘合貿易

明では、属国からみつぎ物を献上してきたときは、返礼の物をあたえ、持参した物は恩恵として買いあげるということでないと、貿易をゆるしませんでした。 |

そこで義満は、日本から送る船に「日本国王臣源道義」と署名した国書と、日本産のめずらしい献上品をもった使節を乗せました。

しかし実際は、この船は大名や大きな神社・寺院などが、堺や博多などの商人とむすんでととのえた商品をつんだ商船でした。

船が寧波(ニンポー)の港につくと、使節の一行は北京までいって国書と献上品をさしだし、明の皇帝から将軍への贈物をもらいました。

その間に商人らは、持っていった商品を売って明の商品を買い、堺や愽多などに帰ってきました。

これらの船が、幕府のみとめた船であって、倭寇でないことを証明するために、明から幕府に送ってきた勘合符(かんごうふ)というものをもらっていき、明の台帳とつきあわせることになっていました。

それで、この貿易船のことを、勘合船とよび、この貿易のことを、勘合貿易というのです。

そして、幕府は、勘合符をあたえたお礼として、貿易船から、利益の十分の一を受取るきまりをつくりました。

これが幕府にとっては、大きな財源の一つとなりました。また明の皇帝からのめずらしい、ぜいたくな贈物は、将軍にとって、なによりうれしい収入でした。 |

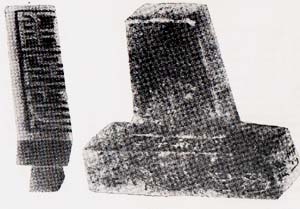

日本国王之印 勘合船が入明す

るとき、国書におした木印です。

|

⑤ 貿易のよる利益

日本からの輸出品は、銅・硫黄・刀剣・やり・扇・蒔絵の漆器・屏風などで、輪入品は、生糸・絹織物・薬品・書画・陶磁器、それに明の銅銭などでした。

日本産の銅をもっていくと、明では、それが四倍か五倍の値段で売れました。そのお金で生糸を買って日本に帰ると、さらに四倍にも五倍にも売れるというわけでしたから、この勘合貿易は危険は大きいが、利益もまた大きいというものでした。

なお、わが国では、平安時代の中ごろから銅銭はつくられていませんでした。

しかも、このころは、銭による取引きが盛んになりましたので、銅銭が不足していました。

そのため、明から輪入された永楽通宝などが標準の貨幣(国のお金の制度の基本となる貨幣)として用いられましたので、それが商業の発達をうながす原因ともなったのです。 |

永楽銭(永楽通宝)

|

⑥ 朝鮮との国交

倭寇(わこう)の侵略に苦しんんだ高麗(こうらい)は、幕府と鎮西探題(ちんせいたんだい)や大内義弘に、とりしまりをもとめてきました。

これに対し、鎮西探題の今川了俊(りょうしゅん)や大内義弘らは、倭寇のとらえてきた朝鮮人をかえすだけで、高麗との国交はひらかれませんでした。

しかし、李成桂が朝鮮国をおこしてから、倭寇をおさえてくれと使節を送ってきたので、義満はこれに応じ、朝鮮との国交をひらきました。

そして、対馬の宗氏を仲立ちとして、大内氏をはじめ、九州地方の大名や博多の商人との間に、貿易が盛んに行われるようになりました。

この貿易も、勘合符と同じような通信符をもつ者だけにゆるされました。

わが国からは銅や硫黄を輸出し、朝鮮からは大蔵経という仏教の経典や木綿などをたくさん輸入しました。

このように義満のときになって、中国や朝鮮との間に国交が開け、貿易が行われるようになると、わが国の産業や文化に新しい刺激をあたえ、活気をふきこむことになりました。 |

通信符印 朝鮮から大内氏におくられた銅製の印。

写真は右符で、左符は朝鮮側に保管され、

朝鮮につくと、左右をあわせて証票としました。

|

3 義満と北山文化 top

① 義満の諸国見物

義満は、まだ二十一才のとき、花の御所をたてたことでもわかるように、はなやかでぜいたくなことが大好きでした。

一三八八年には、駿河(静岡県)にくだって富士山を見物し、その翌年には、安芸(広島県)の厳島神社にもうでました。

それは、ただ観光遊覧のためだけではなく、鎌倉公方や西国の大名に将軍の力をしめし、彼らを威圧するねらいもあったのです。

その行列は、とてもはなやかなものでした。

また、義満は、天の橋立見物や伊勢神宮参拝には二度もでかけ、奈良や高野山などにもでかけています。

明や朝鮮の船が兵庫(神戸)にはいると、きらびやかな行列をつくってよく見物にでかけていきました。

義満が、このように、しばしば遊覧旅行にでかけたのは、彼の栄華のあらわれでした。

ことに、金閣で名高い北山第をつくったことは、それのもっともよいあらわれです。 |

厳島神社の社殿 市杵島姫命かまつる

古い神社で、平家の氏神となったことは有名です。

|

|

鹿苑(ろくおん)寺の庭園 義満の死後、

北山第の多くはとりこわされ、鹿苑寺という禅寺になりました。

この庭は、むかしの北山第のものです。

|

金閣 義満が、京都の北山の別荘内にたてました。

寝殿造りと、禅系寺院の様式をあわぜた豪箏なもの

でしたが、 1950年に焼け、1955年に再建されました。

|

② 北山第・金閣の造営

義満は、一三九四年(応永元年)十二月、将軍職を子の義持にゆずって、太政大臣に任ぜられました。

翌年の六月には太政大臣をやめ、三十八才のわかさなのに、髪をそって僧侶のすがたになり、名を天山道義と、禅僧ふうにあらためました。

義満は、自分の新しい住まいとして、こと西園寺家の別荘のあった地をゆずりうけて、北山第をたて、一三九八年四月から、そこにうつりました。

その大工事は、三管領はじめ、多くの守護大名たちに分担させました。 |

そのためにたくさんの建物がたちならび、その工事費は米百万石の価(あたい)をこえただろうといわれたほどでした。

なんでも、人々の目をおとろかせたのは、美しい池にのぞみ、金箔でかざられた三層の建物でした。

世にこれを金閣といいます。

管領の斯波義将(しばよしまさ)はこれをみて、「まるで極楽浄土のようだ。」と、ほめたたえたということです。

義満は、将軍職を子の義持にゆずったとはいえ、幕府の権力を全部にぎっていました。

そのため、幕府の中心は、この北山第にうつった恰好になっていました。

また、太政大臣をやめたとはいえ、ふつうの公卿はむろんのこと、近衛・一条など摂政・関白となれる高い家柄の公卿でさえ、義満にはまったく頭があがらず、そのごきげんとりに苦労するありさまでした。

また義満は、自分の妻の康子を、後小松天皇の形のうえの母にしました。

したがって自分は、天皇の父という形になったわけです。

北山第にうつってからの義満は、まるで法皇のようにくらしていました。

一四○八年(応水十五年)三月、義満は、後小松天皇を、自慢の北山第にむかえ、二十日間にわたって、はなやかな宴会をもよおしましたが、その後まもなく病気になり、五月のはじめに死にました。

そのとき五十一才でした。

③ 北山文化

義満のやったことについては、いろいろと批判もありますが、とにかく彼の働きによって、室町幕府の権威は確立し、世の中がどうやら平和になりました。

しかも、彼が花の御所や北山第を造営してはなやかな生活を送り、文化を保護し、さらに、明から新しい文化をとりいれましたので、この時代には文化が栄えました。

この時代の文化のことを、北山第にちなんで、北山文化ともいいます。

五山文学

足利尊氏は、臨済宗の禅僧・夢窓疎石(むそうそせき)を重んじました。

義満はまた夢窓の弟子たちを重んじ、京都に相国寺(しょうこくじ)という臨済宗(りんざいしゅう)の大きな寺をたてました。

そして、宋の制度にならって、五山の判度をさだめ、天竜寺・相国寺・建仁寺・東福寺・万寿寺を京都の五山としました。

このころの五山の禅僧は、将軍の文化や外交の顧問として重んぜられ、また、儒学の新しい一派である朱子学を紹介し、中国人もおどろくほどすぐれた漢詩・漢文をつくりました。

なかでも、夢窓の弟子の義堂と絶海は、とくに名高く、彼ら禅僧のつくった漢詩や漢文を五山文学といいます。 |

相国寺 京都五山の一つで、義満が幕府の近くにたてた寺です。

|

絶海中津(ぜっかいちゅうしん、1336~1405年) 1368年明にわたり、帰国後は京都の等持寺、相国寺にいて、

鹿苑(ろくおん)院主にもなりました。

|

水墨画

南北朝時代から、禅僧たちの間には、中国の宋や元の時代に栄えた水墨画かまねてえがくことが、流行しはじめていました。

その影響をうけて、義満のころになると、たとえば相国寺の如拙(じょせつ)のように、絵かきを本職とする禅僧があらわれ、水墨画が急に発達するようになりました。 |

如拙(じょせつ)の「瓢鯰図」 ひょうたんでなまずをとろうとしている

ところをえがいています。これは、禅の問いを絵にあらあしたものです。

|

|

狂言の一場面 能楽の幕あいに演じられる喜劇です。

|

能面 能楽にももいられる

「笑尉」(しょうじょう)とよばれる仮面です。

|

能 代去的な能楽「羽衣」の一場面です。

|

猿楽の能

義満は、禅宗や禅僧とむすびついた心に詩・漢文・水墨画を保護したばかりでなく、公家社会が伝えてきた文化――礼儀作法・音楽・物語文学・和歌・連歌などをも愛し、自分でもそれをならいました。

それで、これらの文化もまた栄え、ことに連歌が大変盛んになりました。 |

しかし、これにもまして、この時代に大いにおこったのは、猿楽の能でした。

現在、能楽とよばれていろものです。

猿楽の能というのは、奇術や曲芸の幕あいに演ぜられる、こっけいな劇のことで、平安時代の末ごろから、庶民の間によろこばれていたものでした。

これが、鎌倉時代から南北朝時代になると、その劇の部分だけが独立して演ぜられるようになり、しかも、こっけいな劇よりも、まじめた劇を演ずるように変ってきました。

そして、神社の祭りや、寺院の法会のときにそれを演じて人々にみせ、そのかわりに神社や寺院の保護をうけました。

このような猿楽の能を演ずる人々の集団のことを、猿楽の座といい、大和(奈良県)にも、春日神性と興福寺の保護をうけた四つの猿楽の座ができていました。

義満のころには、その大和の猿楽の座の一つである結崎座(ゆうざきざ)に、観阿弥清次(かんあみ、一三三三~一三八四年)と、その子の世阿弥元清(ぜあみ、一三六三~一四四三年)という名人があらわれ、これまでの猿楽の能に大改良を加えました。

義満はこの二人の芸をみて大変気にいり、手厚く保護しました。

それから、そう芸はいよいよ个かきがかかりました。そして、義満が見物するのをこのんだので、上級の武士や公卿たちもまた、よろこんでみるようになり、猿楽の能は、高尚な芸能として大いに発達したのです。

この猿楽の・能の台本が、今の謡曲で、世阿弥(ぜあみ)のつくったものが、大部分をしめています。

なお、猿楽の・能がはじめにもっていたこっけいな部分は、能楽の・幕あいに演じられる狂言となりました。

能楽が貴族的であるのにくらべて、狂言は庶民的なものといえるでしょう。

top

**************************************** |