|

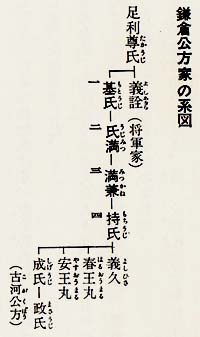

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 参考資料

二章 ゆれうごく幕府

1 足利義持の登場

① 義満と義持

② 義持の政治

③ 明との国交をやめる

④ 強くなる守護大名 |

2 勝ち気な足利義教

① くじで決まった将軍

② きびしい政治

③ 鎌倉公方の反抗

④ 義教のいかり

⑤ 永享の乱

⑥ 守護大名の不安

⑦ 嘉吉の乱

⑧ 専制将軍の末路 |

1 足利義持の登場 top

① 義満(よしみつ)と義持(よしもち)

義持は、一三九四年(応丞元年)十二月、義満が将軍職をやめたあとをうけて、わずか九才で将軍に任ぜられました。

将軍としての実権は、むろん義満がにぎっていました。

義持が幼少の間は、それもむりのないことですが、二十才になっても、将軍としての実権をすこしもみとめられず、かざりものにすぎませんでした。

義満(よしみつ)は義持(よしもち)の腹ちがいの弟の義嗣(よしつぐ)を大変かわいがり、義持を邪魔者のように扱いました。

そして、二十一才にもなった将軍義持を、大ぜいの人のみている前で、さんざんにしかりつけたこともあったほどでした。

ことに、一四〇八年三月の後小松天皇の北山第行幸のときには、義持には市中とりしまりという、めだたない仕事をさせ、十五才の義嗣にだけ、はなやかな服装をさせてこれをともない、宴会では関白よりも上の席にすわらせました。

しかも、その後まもなく義嗣を宮中にともなって、親王の場合にならって元服させるというありさまでした。

義満のこのような態度や、つめたいしうちに対して、義持は、大きな不満を抱いていましたが、じっと辛抱しているほかありませんでした。

それだけに、義満が死ぬと、義持は父の仕事を次々にくつがえしはじめたのです。 |

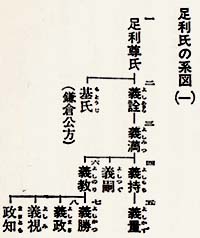

足利義持(1386~1428年)

義満の長子。この肖像画は、

義持の29才のときのもので、

忠実に写生されたもののようです。

|

② 義持(よしもち)の政治

北山第にうつってからの義満は、まるで法皇のようにふるまい、自分の妻を後小松天皇の母の形にし、子の義嗣を親王の場合にならって元服させたことは、まえにのべたとおりです。

義満はこういう下ごしらえをしておいて、やがて太上(だじょう)天皇という称号(実際には天皇にならなかったが、その子が天皇になった場合、その父親に贈られる尊号)をもらいたいと、ひそかに願っていたのでした。

義満は、そのねがいをはたさずに死んだのですが、義満のねがいを知っていた朝廷では、義満に太上天皇という尊号をおくることにきめ、その内意を将軍義持に伝えました。

すると、義持は、前管領の斯波義将(しぱよしまさ)と相談して、「その必要はありません。」と、きっぱり辞退してしまいました。

これは、結果からみるとよいことですが、実際は、義満に対する腹いせの気持ちのあらわれと考えられます。

義持は、また、義満の自慢のたねであった北山第を、金閣など二、三の建物をのぞいて、みなとりこわし、建仁寺などにやってしまいました。

また、義満の政治が公家ふうにかたむいていたのをあらためて、武家ふうにたてなおそうとしました。

なかでも大きく変えたのは、明との外交政策でした。

③ 明との国交をやめる

明の皇帝は、義満の死を聞くと、とむらいの使節をよこし、「新将軍も倭寇をよくとりしまれ。」という国書を送ってきましたが、義持は、これを相手にしませんでした。

その後も明の使節がやってきましたが、これもまた追いかえしてしまいました。

したがって明との国交と貿易は、義持がこのように強い態度をとったので、つぎの将軍義教がこれを復活させるまで、しばらくとだえることになりました。

義持は、父の義満ほど政治的な手腕はありませんでしたが、斯波義重(義将の子)・細川満元(順之の子)・畠山満家・醍醐寺の僧満済らがよく救けましたので、政治はうまくいき、しばらくは平和なときがつづきました。

しかし、一方、義満にとくにかわいがられてそだった義嗣は、義持の将軍としての地位がゆるがぬものとなり、自分が将軍となるのぞみもないと知ると、兄義持に対して不満をいだき、謀反を起こそうとしたこともあったほどでした。

そして、一四一六年(応永二十三年)、鎌倉府の管領であった上杉氏憲(うじのり=禅秀)が、公方持氏に反抗して兵をあげると、義嗣はこれとむすんで反乱を起こそうとしました。

しかし、事前に計画がばれてとらえられ、ついに殺されてしまいました。

こういうわけで、競争相子がなくなりましたし、義持の将軍としての権威は高まりました。 |

明の成祖・永楽帝(1360-1424年)

太祖の子で、第3代皇帝。

蒙古や南方諸国を征服し、

明の国威をたかめました。

|

|

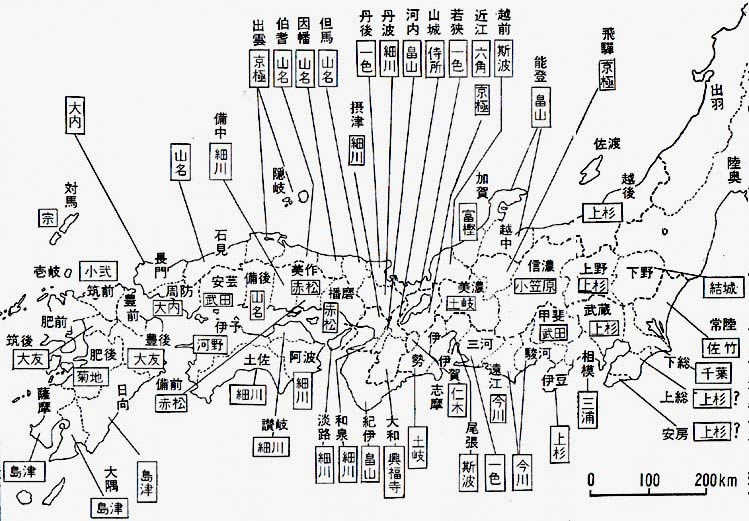

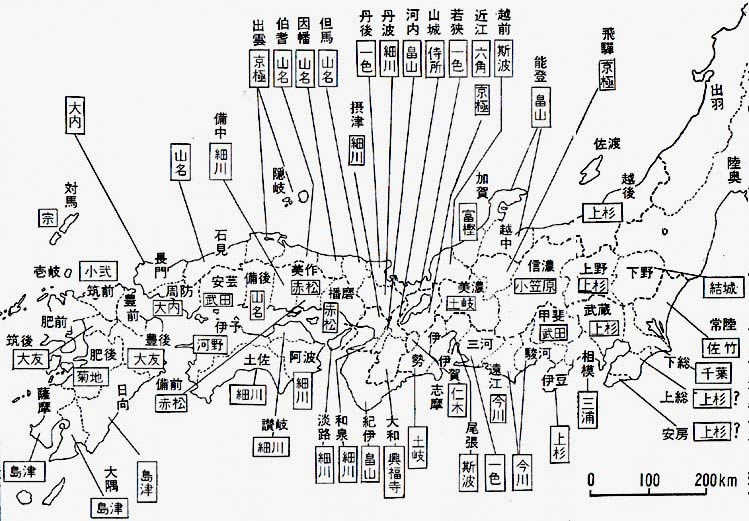

15世紀初めの守護大名の配置図

|

④ 強くなる守護大名

一四二三年(応永三十年)、義持は、まだ三十八才の若さなのに、将軍織を子の義量(よしかず)にゆずって出家しました。

それは父義満にならったわけで、自由な立場で、政治の実権をにぎろうと思ったからでした。

ところが、義量は、素行がわるくて健康をそこない、将軍になって二年たらずで死んでしまいました。

そこで、義持はまた将軍となり、自分の思うままに政治をやろうとしました。

このころになると、もともと強かった守護大名の実力は、いよいよ強大となっていました。

将軍の独裁が強くなれば、それだけ自分たちのかってがゆるされなくなるので、守護大名たちは、独裁的にふるまおうとする義持の態度をきらい、管領や重臣たちは、義持の思うようにはさせませんでした。

これは、足利氏と守護大名たちの連合政権であるという室町幕府の弱点が、またでてきたわけで、義満のときに確立した将軍の権威がふたたびゆるぎはじめました。

義持は、これをみてすっかり政治がいやになり、酒ばかりのんで毎日をすごし、ついに一四二八年(応永三十五年・正長元年)正月から病気になって、ねこんでしまいました。

ところが、義持には男の子がなく、後継をまだきめてありませんでした。

そこで、管領や重臣たちは、義持に後継をきめるようにたのみましたが、彼は、

「たとえ、自分が後継の将軍をきめても、大名たちがそれをまもらなければ、なんにもならぬではないか。

重臣たちで相談して、おまえたちのつごうのよいようにきめたらよかろう。」

と、ふてくされたようにいうだけでした。

そこで、管領や重臣たちは、義持の三人の弟のなかから、くじびきできめることにする、という案をだしたところ、義持は弱々しくうなずいただけで、四十三才の生涯をとじたのでした。

このことは、将軍の権威かおとろえ、守護大名たち、なかでも、三管領・四職ら重臣の力が強大になってきたことを、よくあらわしています。

2 勝ち気な足利義教(よしのり) top

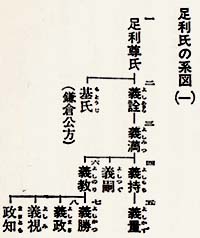

① くじで決まった将軍

義持が死んだその日、後継の将軍をきめるくじびきを、管頂畠山満家らの重臣が、京都の三条八幡宮の神前に集って、おごそかに行いました。

くじにあたったのは、義持と母親が同じで、この時、青蓮院(京都の粟田口にある天台宗の大きな寺)の座主をつとめていた義円(ぎえん)でした。

義円は、あまり気がすすまなかったのですが、還俗(げんぞく、僧侶になった者が、また俗人に戻ること)して名を義教(よしのり)とあらため、重臣たちには、

「何事も義教のきめたことをまもり、将軍をかろんじません。」と誓わせたうえで、将軍となりました。

この時、彼はすでに三十五才でした。

義教は、将軍になるまえから、兄の義持が、強大になった守護大名や重臣らをおさえかねて苦しんでいたのをみて同情し、将軍の権威のおとろえたのをなげき、いきどおっていました。 |

|

足利義教(よしのり、1394~1441年)この肖像画は、彼が富士山見物の帰りに寄った、尾張の妙興寺の

住職におくられたものです。

|

それだけに、彼は将軍になると、強大な守護大名をおさえつけ、管領や重臣を思うままにうごかし、将軍の権威を高め、専制将軍の地位を確立しようと、かたく心にきめていました。

しかも、義教は、肖像画をみてもわかるように、父の義満や兄の義持とちがって、やせ型でかんが強く、勝ち気でつめたい性格の人でした。

そんなわけで、人々を自然にしたがわせるという、ゆったりして重々しいところのない人でした。

いわゆる「将に将たる大人物」ではなく、好き嫌いのはげしい人でした。

管領はじめ重臣や守護大名たちは、義教が自分たちをおさえつけて、専割将軍になろうとしていることをみぬいていました。

しかも、義教は、このような性格の人でしたから、重臣らは、表むきは彼に従いながらも、かげでは困ったことだと舌をだし、義教が将軍の権威を高めよう、政治をひきしめようと努力すればするほど、彼らのとは義教からはなれていったのでした。

義教は、将軍になってまもない一四三〇年の三月に、

| 思わるる人しなければ世の行く末 ひとり心をつくすばかりぞ |

という歌をよんでいます。

「これは、だれひとり自分の心をよくわかり、力をあわせてくれる者もいない。

さびしいことだが、これもしかたがない。

このうえは、幕府や世の中の将来のため、自分ひとりで全力をつくすだけだ。」という意味の歌です。

このように、義教は、表では将軍としてあがめられ、大ぜいの者につきしたがわれながらも、実際は、心から力をあわせ、助けてくれる者もなく、ひとりぼっちでした。

勝ち気な性格だけに、彼の気持ちはあせり、「みなが自分をかろんじ、ばかにしている。」というように思いこんで、気持ちがいらだち、わずかのことでも怒りっぽくなってしまい、その政治は、きびしさとつめたさを増していきました。

② きびしい政治

義教がもっとも不快に思い、腹をたてていたのは、将軍の自分を、うわべはあがめながら、心の中では「くじできまった運のいい将軍」ぐらいにしか思っていない、管領以下の遺臣や守護大名たちの態度でした。

しかし、強大な実力をもつ彼らに対して、むやみに腹をたてるわけにはいきません。

そこで、その怒りは、しぜんに弱い者にむけられていきました。

義教の怒りをまともにうけたのは、彼のそばにつかえてしる侍臣や侍女たちでした。

少納言局(つぼね)という侍女などは、ちょっとしたあやまちのために、さんざんにうちのめされたあげく、髪を切られ、尼にされてしまったほどでした。

そのため、そば近くつかえる人々は、はれものにさわるようにびくびくし、それがまたぎゃくに、義教をおこらせ、いらいらさせたのでした。

また、義教の怒りは、弱い公家社会にもむけられ、きびしい政策となってあらわれました。

公家社会では、このころ、風紀が大変みだれていましたので、義教は、これをなおそうと考え、風紀をみだした公卿たちをしらべあげ、きびしく罰しました。

義教にとがめられ、閉門(謹慎して家にこもる罰)を命ぜられた公卿は、七十人あまりにものぼり、島ながしにされたり、領地を取上げられた者もたくさんいました。

このようなわけで、公卿たちは、義教の前ではおそれおののき、裏では「悪御所」とあだ名をつけてうらんでいました。

そして、ていどのちがいはありますが、守護大名たちも、

「いつ義教の怒りにふれて、領地を取上げられるかもわからない。」という不安をいだいておりました。

そういうなかで、反抗の態度を早くからはっきりさせたのが、鎌倉公方の足利持氏(もちうじ)でした。

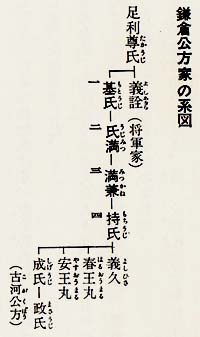

③ 鎌倉公方(くぼう)の反抗

関東八か国と伊豆・甲斐の二か国、あわせて十か国を支配した鎌倉公方家(くぼうけ)と、本家である室町将軍家とが仲が良かったのは、初代の鎌倉公方の基氏(もとうじ)のときだけで、二代の氏満(うじみつ)、三代の満兼(みつかね)のときには仲が悪くなり、応永の乱のときには、満兼は、大内義弘とむすんで兵をあげようとしたほどでした。 |

|

四代めの鎌倉公方持氏に対して、上杉氏憲(うじのり、禅秀)が反乱を起こしたときには、将軍義持は、持氏を救けましたが、乱がおわるとまた仲が悪くなり、義持は、持氏をいのり殺そうとさえしました。

持氏は気の強い武将でした。義持が後継の将軍をきめないで死んだときには、自分が将軍に迎えられるのではないかと期待していました。

それだけに、義教が将軍となったことが、大変不満だったのです。 |

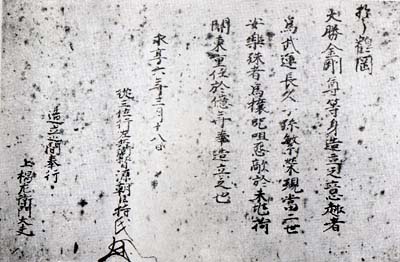

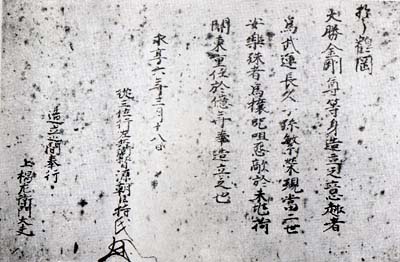

足利持氏の願文

持氏の義教に対する反感は強く、1434年(永享6年)、ついに

血書をもって、鎌倉鶴岡八幡宮に義教追討の祈願をささげました。

|

新しく将軍がきまった場合は、鎌倉公方家からもお祝いの使者をおくるならわしがあるのに、持氏は義教が将軍になっても、その使者をおくらず、義教を「還俗(げんぞく)将軍」とよんで、あなどっていました。

将軍の権威を高めることをなによりのねがいとしていた義教が、この持氏の態度をゆるすはずはありません。

義教と持氏、つまり京都と鎌倉との反目はいよいよ激しくなりました。

④ 義教(よしのり)の怒り

義教は、一四三二年(永享四年)、父義満がしたように、富士山見物ということで駿河(静岡県)まででかけ、持氏と関東の大名に将軍の威勢をしめし、反抗の態度をあらためさせようと計画しました。

「義教が駿河にいっても、持氏が駿河まできてあいさつはしないだろう。そうなれば、戦争はさけられなくなる。」と見通した幕府の重臣や、鎌倉府の管領上杉憲実は、なんとかして義教のこの計画をやめさせようとしたのでした。

しかし、義教は、これらのいさめを聞かずに九月、多くの軍勢をつれて駿河にでかけて、守護今川範政(のりまさ)の手厚いもてなしをうけました。

義教は、将軍の自分がここまできているのだから、持氏があいさつにくるだろうと期待していましたが、重臣らがあんじていたとおり、持氏は自分でこないばかりではなく、使者さえもよこしませんでした。

義教は大変腹をたて、持氏もいよいよ反抗の姿勢をかためましたが、すぐに戦争にはならず、しばらくは、にらみあいの状態がつづきました。

|

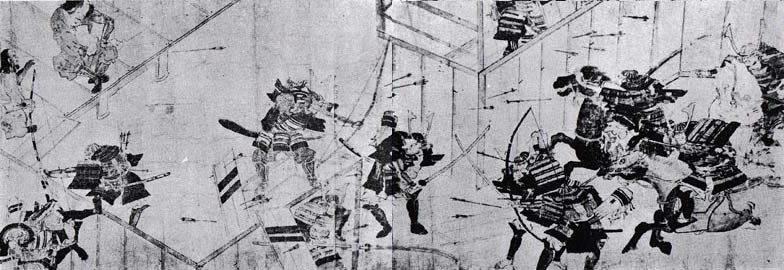

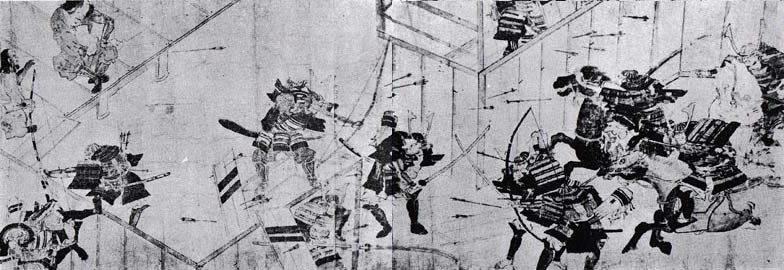

結城合戦 幕府方の軍勢とたたかった結城の城下結城氏朝は、ついに1441年、討ち死にしました。(結城合戦絵巻)

|

⑤ 永享(えいきょう)の乱

このできごとがあってから数年の間に、義教をいさめたり、なだめたりしていた幕府の重臣の斯波義淳(しばよしあつ)・畠山満家(みついえ)・僧満済(まんぜい)らがあいついで死に、義教に対するブレーキがきかなくなりました。

一方、持氏をいさめていた上杉憲実(のりざね)は、持氏と仲違いして、一四三八年(永享十年)、領国の上野(こおずけ、群馬県)にひきあげました。

そこで持氏は憲実を討とうと、軍勢をさしむけました。

憲実は、いそいで幕府に援軍をたのみました。

義教は、これはよい機会だとぱかり、大軍を送って持氏を攻め、ついに切腹させてしまったのでした。 |

上杉憲実(のりざね)の

花押(かおう)

|

ときに一四三九年(永享十一年)二月で、基氏いらい四代、百年にわたってつづいた鎌倉公方家もここにほろびました。

関東では、こののちも、持氏の二人の子をもりたてた結城氏らの反抗

* が、しばらくつづきましたが、この戦いも、幕府方の勝利でおわりました。この乱を、ときの年号をとって「永享の乱」といいます。

憲実はこの後まもなく出家し、諸国をまわり、ついに大内氏をたよって、周防の大寧寺(だいねいじ)に住み、そこで死にました。

彼が足利学校を再興し、関東の学問の中心としたことは、有名です。

なお、憲実の居城であった白并城をはじめ、この時代の城は、のちの安上・桃山時代の城のように大きく、堅固なものではありませんでした。

それは周囲に堀をほり石垣をつみ、そのなかに館をたてたていどのものでした。

義教は、幕府にとってもっとも大きな敵となっていた鎌倉公方家をほろぼし、競争相手の持氏を殺してしまったのですから、大変得意になりました。 |

白井城の石垣 群馬県群馬郡小持村にある憲実の居城のあとです。この城は、のちに、武田信玄と上杉謙信との間であらそわれ、やがて北条氏のものとなり、豊臣秀吉にほろぼされました。

|

そして、以前から考えていた守護大名をおさえつける政策を、しゃにむに実行にうつそうとしました。

しかし、そこには、思いもかけぬ落し穴かあったのです。

* 結城合戦

一四三九年、鎌倉公方足利持氏が幕府とたたかって負け、自殺したのち、関東では、上杉憲実(のりざね)の勢力が強くなりました。

憲実と以前からなかのわるかった結城氏朝は、翌年三月、常陸(茨城県)で兵をあげた持氏の子の春王丸と安王丸を、自分の城(結城城)にむかえました。

憲実は、幕府の命をうけ、五千人の兵をひきいて、城を包囲しました。

氏朝は、よくがんばりましたが、翌年四月、火事で城が焼けて、ついに自殺しました。春王丸と安王丸は、女装してにげましたが、つかまって、美濃(岐阜県)でころされました。

これが結城合戦です。 |

⑥ 守護大名の不安

鎌倉公方持氏をほろぼした翌年、たびたびのいくさに手柄のあった一色義貫(いっしきよしつら)と土岐持頼(ときもとより)の二人の守護を、わずかのことに腹をたてて殺してしまいました。

これをみた他の守護たちは、いつ自分が同じめにあうかもわからないと、不安におびえました。

ことに不安に思ったのは、赤松満佑(みつすけ)でした。

赤松氏は、足利氏の一門ではありませんでしたが、播磨(はりま、兵庫県)・備前・美作(びぜん・みまさか、ともに岡山県)三か国の守護をかねて、侍所の所司になれる有力な守護大名でした。

その赤松氏の満祐(みつすけ)は、一族の領地あらそいのため、義教(よしのり)の怒りにふれて、いちどに討伐されそうになったこともありましたが、その後は幕府に忠義をつくして、義教からもよく思われていました。

ところが義教が、一族の赤松貞村をかわいがって、満祐の領地の一部を貞村にあたえようとしているといううわさがたちました。

すると満祐は、義教が強大な守護大名をとりつぶそうと考えているのを知っていましたから、

「遅かれ早かれ義教から討伐をうけるにちがいない。それならば、こちらから先手をうって義教を暗殺してしまおう。」と決心しました。 |

|

|

左京大夫赤松満祐の花押

|

播磨地方の地図

赤松氏はもとは佐用荘(さよのしょう)の一地頭でした。

|

白旗城のあと

南北朝時代から赤松氏が代々、居城としましたが、嘉吉の乱後、廃城になりました。

|

|

|

法林寺 赤松氏代々の菩提寺で、白旗城址の近くにあります。

足利義勝(1434~1443年) この木像は、弱々しい貴族

の子どものすがたが、よくとらえられています。義勝

はからだが弱く、10才のとき、せきりで死にました。

|

⑦ 嘉吉の乱

こう決心した満祐(みちすけ)は、一四四一年(嘉吉元年)六月、幕府方の軍が関東の戦いで勝利を得たお祝いをするといって、自分の京都の屋敷に義教をまねきました。

鎌倉公方家をほろぼして心おごっていた義教は、いつもよりも小人数で満祐の屋敷におもむきました。

そこで酒もりをしているさいちゅうに、満祐の家臣らが不意におそいかかって、義教を殺してしまいました。

その場をにげだした者の知らせで、満祐の謀反のことはすぐ幕府にも諸大名にも知れわたりましたが、

「赤松だけで、これはどの大事を起こすはずはない。だれかが赤松と同盟をむすんでいるにちがいない。へたにうごくと損をする。」

といって、細川氏をはじめ重臣たちは、だれも赤松氏の屋敷に、すぐに攻めようとはしませんでした。

その間に、満祐は、自分の屋敷を焼きはらい、軍勢をまとめて、ゆうゆうと根拠地の播磨にひきあげました。 |

将軍か殺されたのに、すぐ攻めていく者もいないということで、守護大名たちの心が、すでに義教からはなれていたこと、また、彼らがお互いに疑いあって、幕府の軍隊としては、まとまりのないものであったことがよくわかります。

この事件後一か月ほどたってから、ときの管領であった細川持之(もちゆき)は、八才になったばかりの義教の子義勝(よしかつ)を将軍とし、ようやく赤松氏を討つ軍を起こして播磨に攻めいり、赤松満祐をたいらげました。

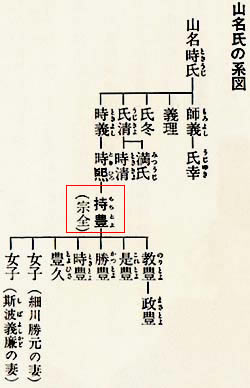

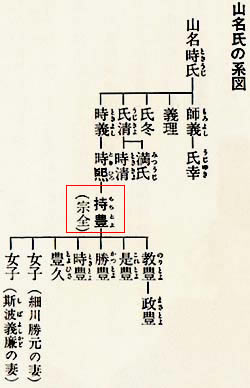

明徳の乱いらいすっかりふるわなくなった山名氏の一族である山名持豊は、この赤松氏征伐に犬きな手柄をたて、満祐の領地の大部分をもらいました。

こうして山名氏がまた勢いを盛返すことになりました。

この乱を、ときの年号をとって「嘉吉(かきつ)の乱」といいます。

⑧ 専制将軍の末路

守護大名をおさえつけて将軍の権威を高め、専制将軍になろうという義教の考えは、計画どおりに、かなりうまく運んだのでした。

しかし、もう一息のところで反撃をうけて、ついに失敗しました。

守護大名が強大になっていくのは、いわば時代の大勢で、おさえきれない大河の流れのようなものでした。

義教は、その大河の流れを自分一人の力でせきとめ、あわよくぱ、それを逆流させようとりきんだようなもので、元々無理なことでした。

彼が暗殺されたのは、この大河の流れに押し流されたようなもので、さけがたい運命であったのです。

この嘉吉の乱をさいごに、将軍の権威はおとろえ、将軍は強力な守護大名たちの勢力の釣合の上に乗っているロポットにすぎなくなってしまいました。

その後、管領細川勝元(かつもと)と、勢いをもりかえした山名持豊(もちとよ、宗全)との勢力争いが原因となり、その勢力の釣合がやぶれて、京都を舞台として起ったのが、応仁の大乱なのです。

top

**************************************** |