|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 参考資料

|

三章 応仁の大乱

1 将軍を動かす人々

① 幼い将軍と少年管領

② あやつられる義政

③ 日野富子と日野勝光

④ 義政夫妻のぜいたく

⑤ すてばちな将軍

2 くるしい幕府の財政

① あつまらない税

② 勘合貿易の再開

③ 土倉・洒屋の繁盛

④ 土倉・酒屋に重税をかける

⑤ 農民のみじめさ

⑥ 寛正のききん

3 徳政令と土一揆

① 民衆のくるしみ

② 徳政一揆

③ 無力な幕府

4 将軍と大名の相続問題

① 家をつぐ制度目

② 家督相続のうつりゆき

③ 斯波家と畠山家の後継問題

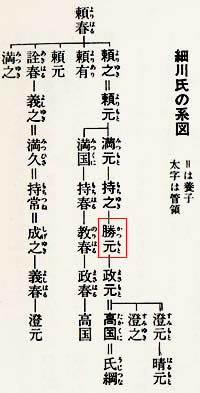

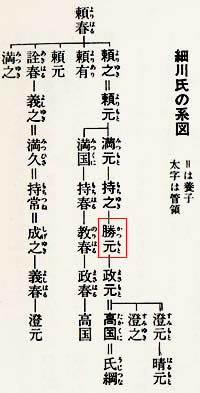

④ 細川勝元と山名宗全 |

⑤ 将軍家のあとつぎ

⑥ 勝元派と宗全派のあらそい

5 大乱のおこり

① 大乱のぼっ発

② 焼ける花の都

③ 大乱がおわる

6 大乱後の世のなか

① 義政と銀閣

② 将軍の権威のおとろえ

③ 将軍義尚と六角征伐

④ 六角征伐の失敗

⑤ 追い出された将軍

⑥ 地頭の横暴

⑦ 守護の荘園王領

⑧ おとろえる公家社会

⑨ くずれる公家社会

⑩ 新しい惣村の成立

⑪ 山城の国一揆

⑫ 蓮如の布教

⑬ 門徒の団結

⑭ 加賀の一向一揆

⑮ 一向一揆のいきおい

⑯ 下剋上の世の中 |

右の写真=京都東山の銀閣

8代将軍足利義政が、482年から8年の歳月をかけてつくった東山の山荘のなかにある建物です。

下層は潮音閣とよばれる書院造りで、観音像が安置され、上層は坐禅の座などを設けた中国ふうのつくりで、心空殿とよばれます。

この建物は銀ぱくをはる計画だったというので銀閣とよばれますが、実際は、うるしをぬっただけです。

写真は雪晴れの朝のながめで、しずかにおちついた銀閣の美しさが、いちだんとよく感じられます。 |

|

1 将軍をうごかす人々 top

① 幼い将軍と少年管領

嘉吉の乱後、わずか八才の義勝(よしかつ)が将軍となり、細川持之(もちゆき)が管領として幕府の政治をとりましたが、持之はその翌年に死に、義勝はまた一四四三年(嘉吉三年)七月、十才で急死してしまいました。

そこで、義勝の弟の義政(よしまさ)が八才であとをつぎ、持之の死後、管領となった畠山持国(もちくに)が、これを補佐しました。

さらに、一四四五年(文安二年)、持国の管領をやめ、持之の子の細川勝元(かつもと)がこれにかわりました。

勝元は、この時まだ十六才にすぎませんでした。

国内政治心中心的な人物が、十才の幼い将軍と十六才の管領というわけです。

これよりさき、義勝が死んだすぐあとに、天皇の権威の象徴である三種の神器が、もとの南朝方にうばい去られるという事件がありました。

また、一方では、のちにみるように、農民たちの反抗が強まっていましたから、このような幼い将軍と少年の管領とで治めきれる世の中ではありませんでした。

② あやつられる義政(よしまさ)

この時、実際に幕府の中心となって政治をうごかした人物が二人いました。

一人は、義教の妻であり、義勝と義政の母でもある日野重子で、もう一人は、幼いときから義政を養育した伊勢貞親(いせさだちか)でした。

伊勢貞親は、幕府の政所の長官でした。彼は幕府の財政をにぎったうえ、将軍の養育係りをして、義政からは、「御父」(おちち)とよばれて、したわれたのですから、その権威は大変強いものでした。

この二人が、少年将軍義政を、ロボットのように表面にたてて、陰で政治をとっていたのでした。

しかし、もともと早熟であった義政は、十五才の頃から自分で政治をとろうとしました。

ところが今度は、義政は、今参りの局(つぼね)という女性と大納言烏丸資任(からすまるすけとう)、および有馬持家(ありまもちいえ)の三人にうまくあやつられ、そのいいなりになってしまったので、政治がいっそう乱れました。

人々は、この三人は将軍をたぶらかし、幕府の政治をみだす魔物だというので、その名にみな「ま」の一字があるのをとって「三魔」とあだ名をつけ、怖れ嫌いました。

この「三魔」の魔力は、細川勝元と畠山持国のいさめで取除かれましたが、それにかわって、別な人形使いがでてきました。

それは、義政の妻の日野富子(ひのとみこ)と、その兄の大納言日野勝光(かつみつ)でした。 |

足利義政(1436~1490年)

将軍むきの人物ではなく、

風流な文化人で、応仁の乱後

まもなく、銀閣をつくりました。

|

義政は生まれつき芸術や文化を愛し、これを保護する風流人の素質はゆたかでしたが、自分の思ったことを責任をもってやりとおす武家政治家・将軍としては、もともと適さない人物なのでした。

|

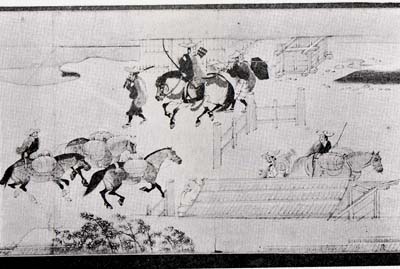

関所 逢坂山の関所をとおる馬借(ばしゃく、馬で荷物を運ぶ職業)や

旅人のようすをえがいたもので、てまえに関屋(せきおく)、

向う側には井戸がえます。(石山寺縁起絵巻)

|

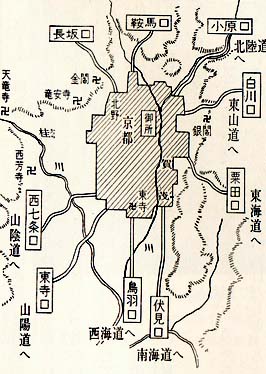

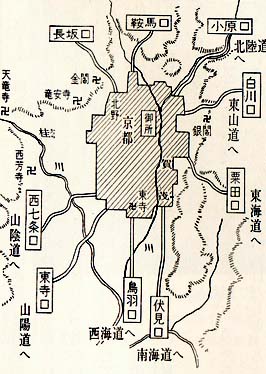

京都への入口

このうちの七か所に関所をつくり、そこらを

とおる人たちから、関銭をとりたてました。

|

③ 日野富子と日野勝光

義満のとき以来、室町将軍の正妻は、公卿の日野家からむかえる習わしになっていました。

義政もその習わしに従って、一四五五年(康正元年)、二十才で、九才下の日野富子を妻にむかえました。

富子は、勝ち気であるうえに派手好きで、権勢欲の強い女でした。 |

あとのことですが、他方から京都にはいる入口に関所を設けて、そこをとおる人や馬から通行税(関銭=せきせん)をとって、自分の贅沢の費用にあてたり、将軍の妻でありながら、米の買いしめをして大もうけをし、そのお金を大名たちに貸して、高い利息をとったほどでした。

そんな富子ですから夫の義政は妻に頭があがらず、富子は幕府の政治にも、いろいろ口出しをするようになりました。

兄の日野勝光は、妹の富子が将軍の妻になったので、朝廷においてばかりでなく、幕府でも勢力を得、幅をきかすようになりました。

そして、人々からわいろをとって、義政や富子をうごかし、幕府の政治に口をだし、おしをきかせました。

それで当時の人々は、彼のことを「おしの大臣」と、かげでよんでいたほどでした。

|

西芳寺の庭園 義政がたびたび

遊宴を催した庭で、池を中心とした下のほうは変わりましたが、

石を主とした上のほうは、つくった当時のすがたをよくつたえています。

|

花見の宴 上流の武士が、さきほこる花の下で、はなやかな

宴をひらいたところをえがいたものです。(風俗図屏風)

|

④ 義政夫妻の贅沢

義政は、一四五八年(長禄二年)、二十四才で征夷大将軍となる一方、従一位(じゅいちい)内大臣(ないだいじん)となり、その翌々年には、左大臣に昇進しました。

しかも、諸国の守護大名たちは、表面では幕府の命令にしたがい、世の中もかなりおだやかになってきたので、義政の満足は、このうえもありませんでした。

そこで、もともと派手好きな義政夫妻は、洪水やひでりで凶作に苦しみ、しかも重い租税を取立られる農民のことや、大乱のきざしが、すでに芽ばえでいることなどにはいっこうおかまいなく、贅沢のかぎりをつくしました。

義政は、少年の頃から庭園をつくることに興味をもち、一四五九年(長禄三年)に、義満の「花の御所」をまねて室町第を造営しました。

その費用は、米六千万石に値したといわれています。

彼はまた、母の重子を非常に大切にし、母の住まいも贅沢につくりました。

ここでは、襖一枚に二万貫文、つまり、米二万石の費用をかけたということです。

また、義政夫妻は一緒に、諸大名の屋敷や、京都とその近くの寺院・神社などをたずね、美しい庭をながめながら、酒宴などをして遊びくらしました。 |

塩山蒔絵硯箱

この時代の代表的な作品で、

精巧をきわめたものです。

|

ことに一四六四年(寛正五年)の春には、京都の糺(ただす)河原で、三日間にわたって、大がかりな猿楽の能をもよおして見物しました。

そして翌年の春には、京都東山の花頂山(かちょうざん)で、公卿や諸大臣と一緒に盛大な花見をし、秋には奈良にでかけました。

花頂山の花見のときには、食事をするはしを黄金でつくったとつたえられます。

また奈良では正倉院をひらかせて、蘭奢待(らんじゃたい)という香をきりとったりしました。

⑤ すてばちな将軍

靑年時代の義政は、将軍としての責任を考えて、政治のことを熱心にやろうと思ったこともありました。

しかし、武家政治家としての将軍にはむいていなかった彼は、その考えをつらぬきとおすことはできませんでした。

そして養育してくれた伊勢貞親、「三魔」とあだ名された側近の者や、妻の富子とその兄の日野勝光らにあやつられていたのでした。

それに、この頃になると、管領の・細川勝元や山名持豊ら重臣の力が一段と強くなり、将軍の命令は表付きは重んぜられながらも、実際は、ほとんど行われなくなっていました。

義政は、自分が人々にあやつられる人形のようなものであり、守護大名や重臣らにかつきあげられているかざり物にすぎないことを知って、つくづく自分が嫌になったのでした。 |

銀閣(慈照寺) 義政は1489年(延徳元年)、

東山の山荘に銀閣をたてました。

|

そうかといって、重臣らをおさえつけて専制的にふる支えば、父義教と同じ運命になることも、わかっていました。

しかも義政は、元々風流なことや、贅沢のことが好きでしたから、政治をなげやりにして、妻の富子と一緒に贅沢ざんまいをつくすようになったのです。

義政が、贅沢や風流に身をもちくずしていてくれたほうが、専制将軍として政治をやられるよりも、守護大名や重臣らにはつごうがよかったのです。そこで、管領をはじめ、誰も彼の無責任をいさめようとする者はいませんでした。

二十四才ごろからはげしくなった彼の贅沢は、三十才をすぎるといよいよつのり、それとともに、すてばちな気持ちが強くたって、将軍であることが嫌になってきました。

義政は一四六四年(寛正八年)、まだ二十六才の若さなのに、僧になっていた弟を還俗(げんぞく)させて、名を義視(よしみ)とあらためさせました。

そして、義視に将軍職をゆずって、自分は京都の東山に別荘をたててうつり、政治からはなれて、風流で贅沢な生活をしようと考えました。

それで、翌年の十一月には義視を元服させて、いよいよ将軍職をゆずるばかりになりました。

しかし元服の式を行った三日後に、妻の富子が、あきらめていた男の子、義尚(よしひさ)を生んだのでした。

こうして、いよいよ応仁の乱が起こるのです。

それにはいるまえに、義政夫妻の贅沢な生活の資金が、一体どこからでたのか、また、その頃の世の中はどんなありさまであったかなどについて、調べることにしましょう。

|

民衆のすがた このころの馬借(馬で荷物をはこぶ職業)と

老幼男女の通行人のようすが生き生きとえがかれています(慕帰(ぼき)絵詞)。

|

2 苦しい幕府の財政 top

① 集らない税

さきにみたように、室町幕府の財源は、将軍家の領地からの年貢、守護たちから、その年貢収入の五十分の一をださせた御公納役、京都とその近郊の土倉・酒屋などにかけた税金、臨時に諸国の農民などにかけた段銭と棟別銭や、明との国交貿易による利益などが、主なものでした。

ところが、将軍家の領地は、はじめから、それほど広大なものではありませんでした。

それなのに、嘉吉の乱で赤松氏をほろぼしても、幕府は、その領地の大部分を山名持豊にあたえてしまいました。

また、一四五八年(長禄二年)、赤松氏のもとの家臣たちが、南朝の残党にうばい去られた三種の神器をとりもどすと、その恩賞として、赤松氏の再興をゆるし、赤松政則に加賀の国(石川県)の半分と、備前(岡山県)などをあたえました。

そのようなわけで、幕府の領地はすこしも広くならず、かえってせまくなるありさまでした。

御公納役 *

とよばれた守護大名からの献金も、守護大名の勢力が強くなるにつれて、義持のときいらい、だんだん納められなくなってきました。

また、幕府が、段銭や棟別銭をかけても、自分の領国がまずしくなるのをおそれた守護大名たちは、その取立に熱心でなく、取立ても、その一部分しか幕府におさめませんでした。

しかも、幕府は、中央政府としての体面をたもち、将軍に直接つかえる武土たちをやしない、朝廷の儀式や神社の祭り、寺院の法会なども行わねばなりません。

それに、将軍の生活は、義満のときいらい贅沢にながれていました。ことに義政が、

「世の中は、ほろびるならほろびてしまえ。自分さえたのしく、おごりができるならば、それでよい。」

というようなすてばちな気持ちで、おごりのかぎりをつくしていたのですから、たまったものではありません。

収入が少なくなるのに、支出はますますふえて、幕府の財政は、義教のときから窮乏しはじめ、義政のときには、一段と苦しくなりました。

* 御公納役(ごこうのうやく)

室町幕府が、守護たちに、献金や土木工事を命じて、幕府の財源をうるおした制度です。

足利義満が、北山第を建築したとき、守護たちは、きそって領内から人夫をかりあつめ、名木をだし、奇石をひいて、その工事に奉仕しました。

これは、将軍の命令でもありました。

尊氏、直義の時代には、守護がその領地に応じて、年貢の五十分の一を、銭でさしだすものでした。

斯波義将が執事のときには、それを二十分の一にしましたので、守護たちは不満でした。

しかし、幕政を補佐した細川頼之は、もとの五十分の一にもどして、この制度を安定させました。 |

② 勘合貿易の再開

この財政の窮乏をきりぬけるために、幕府のとった第一の政策は、明との国交を回復し、勘合貿易を再開して、利益をあげることでした。

将軍義持は、父義満ヘの反感と、明に対して属国の礼をとることは、国の体面をけがすものだとの考えから、貿易の利益のなくなるのはおしいと思いながらも、明との国交をいったんはやめたのでした。

しかし、義教は、窮乏した幕府の財政をおぎなうためにはやむをえないというので、属国の礼をとって、明との国交を再びひらき、勘合符をもった貿昜船を明に送りだしました。

義政も、この方針をうけついで、たびたび勘合船を送って、貿易の利益をおさめました。 |

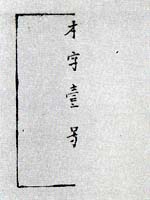

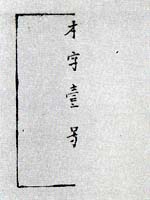

右の図=勘合符 「日本」の2字を日の字、本の字にわけて、日字勘合、本字勘合をつくり、日本からは本字をもっていき、明からの船は本字をもってきました。

写真は本字勘合のうち幕府の船にあたえた「本字壹号」の左半分です。

壹号とは一号船のことで、おもに幕府の道明船をさします |

|

しかも、義政は、それだけではたりず、一四六七年(応仁元年)、明へつかわした使節には、

「幕府の倉はからっぽになり、財政が窮乏しています。どうぞ、銅銭をたくさんめぐんでください。」

という意味の国書をもたせているほどなのです。

このような属国の礼をとることと引換に得た貿易の利益と、乞食のような外交でもらいうけた銅銭とが、義政夫妻の贅沢のもとであったのです。しかし、これだけでは、むろんたりませんでした。

幕府がその財政窮乏をきりぬけるためにとった第二の手段は、京都とその近郊の土倉・酒屋からの税金を、きまり以上に何回も取立ることでした。

③ 土倉・酒屋の繁盛

くわしいことは、あとでのべますが、室町時代の初め頃から、京都では、定期的にひらかれていた市場にかわって、いつも店がひらかれているようになりました。

また、いろいろな手工業がおこり、商工業が一段とさかんになっていました。

そして、その取引きも、昔のように、米とさかな、塩と布をとりかえるというような、物々交換ではなく、銅銭や金・銀などで行われるようになり、貨幣の流通がさかんになったのです。

商工業が発達し、貨幣の流通がさかんになるにつれて、鎌倉時代の中頃からおこりかけていた土倉とよばれる金貸し業者、物をかたにとって金銭を貸し、利息をとる質屋業者が、京都とその近郊にたくさんあらわれて、繁盛するようになりました。

また、この頃の人々は、武士はもちろん、公卿や僧侶も、なにかというとすぐ酒をのんだので、京都の町では、酒の消費量は大変なものでした。

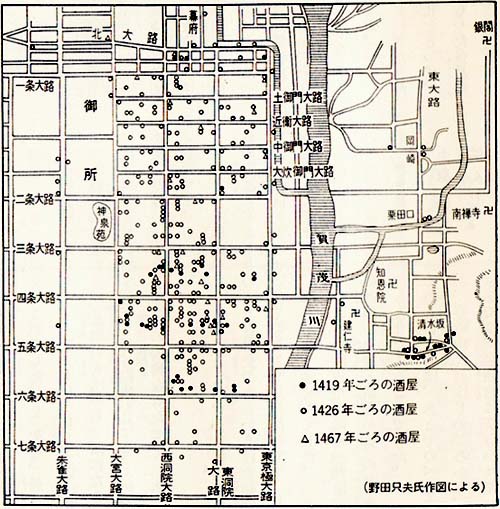

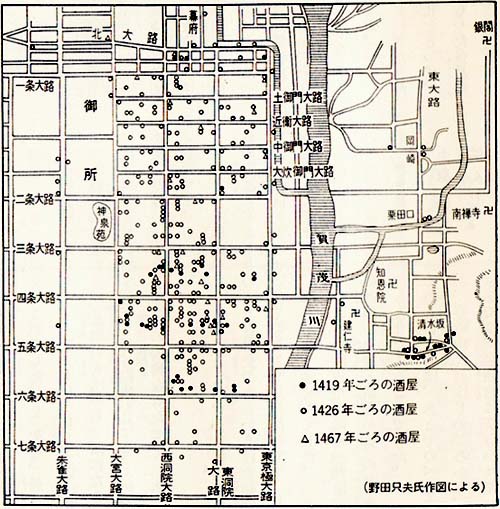

そこで、京都とその近郊の嵯峨や伏見などには、酒造業者(酒屋)がたくさんあらわれて、大きな利益をあげていました。将軍義持時代の一四二六年(応永三十三年)には、三百四十三軒の酒屋があったほどです。

そして、酒でもうけたこれらの酒造業者のなかには、質屋や金貸し業を兼業する者もたくさんおりました。 |

京都の酒屋の分布図

|

|

京の町 板ぶきの長屋に店だながみえ、通行人でにぎわっています。

(洛中洛外図屏風)

|

宇治の酒倉 現在も京都付近には、このような酒屋がたくさんあります。

|

④ 土倉・酒屋へ重税をかける

これらの土倉や酒屋から取立る土倉役・酒屋役とよばれる税金は、室町幕府にとっては、もっとも大きな財源の一つでした。

しかも、将軍家の領地からの年貢は、へることはあっても、ふえることはありません。

守護大名の御公納役も、段銭や棟別銭もだんだんへってきて、義教将軍以降になると、この土倉・酒屋からの税金は、幕府にとっていっそう大切な財源でした。

それに、相手は、京都こその近郊に住み、武力をもたない土倉・酒屋ですから、これはもっとも取立やすい税金であったのです。 |

そこで幕府は、その営業を保護してやるかわりだといって、重い税金を取立ました。

土倉への課税は、義満のときには、一年に四回だけでしたが、義教の時には、十二回にもふえ、義政夫妻のぜいたくのいちばんはげしかった一四六五年(寛正六年)には、とくにひどいものでした。

その年の十一月には九回、十二月には八回も取立たほどなのです。

義政夫妻の贅沢は、このように、ひんぱんに取立た土倉役・酒屋役にもとづいたものでした。

しかし、このように重い税金を、ひんぱんに取立られても、土倉や酒屋の営業が、なりたったということは、そのもうけが、非常に大きかったからなのです。

それだけに、彼らから借金した人々は、高い利息をはらわねばならず、その苦しさにたえかねて、ついには暴動さえおこすようになりました。

|

土一揆の発生状態をしめした地図(1428~1582年)

|

農民の姿 上は田にこやしをまいでいるところ。

下は、いねの運搬と乾燥のようす。

(洛中洛外屏風図)

|

⑤ 農民のみじめさ

南北朝時代になると、長い間つづいてきた荘園の制度が、しだいにくずれはじめました。

ことに、室町時代になってからは、急速にくずれてきて、農村の仕組も大きく変おってきました。

くわしいことは、あとでまとめてしらべることにしますが、農村の仕組の変化にともなって、となりあった村々が手をつないで団結し、いわゆる一揆を起こしました。

支配者である荘園の領主とその代官、あるいは地頭と守護、さらに幕府に対して反抗するようになったのでした。

これを土民の一揆という意味で、土一揆(どいっき、または“つちいっき”)といいます。

そして、この土一揆は、ことに、京都を中心とした畿内や、その近くの国々で、しばしば起こりました。 |

このように土一揆が起こったのは、農民たちの生活があまりにも苦しく、それに、いろいろの災害がかさなり、みじめたものだったからでした。

この頃の農民は、荘園の領主や地頭・守護大名などから、重い年貢をとられ、人夫にかりだされたりしました。

これだけでもくろしいところに、幕府の費用をまかなうために、段銭や棟別銭などの臨時の税をとられ、そのうえ戦争が起これば、さらに重税をかけられ、人夫にもかりだされたので、農民の生活はいよいよ苦しくなりました。

しかもこの頃、どうしたわけか、ひでり・長雨・洪水・暴風などの災害が、たびたび起こり、農村は凶作にみまわれました。

しかも、凶作でも、年貢の取立が容赦なく行われました。そのため、農村では食べ物がなくて飢え死にしたり、ききんのときにきまってはやる疫病で死ぬ者が、たくさんでました。

ことにひどかったのは、一四五九年(長禄三年)から一四六一年(寛正二年)までの天候異変による寛正のききんのときでした。

|

ほどこし 鎌倉時代から室町時代にかけ、ききんの救済には、

主として僧侶たちがあたりました。(法然上人絵伝)

|

ききん 今にもたおれそうな小屋の中で、人々が、

空腹をかかえてうずくまっています(六道絵)。

|

⑥ 寛正のききん

一四五九年は、正月から何かとものさわがしい年でしたが、近畿地方では五月から八月にかけて雨が降らず、九月になってから毎日の雨降りで、京都を流れる賀茂川は、五十年このかたないといわれるほどの大洪水を起こしました。 |

一四六〇年には、六月と七月に長雨がつづき、八月には洪水が起こり、一四六一年には、春から夏にかけてひでりがつづきました。

この三年間にもわたる天候異変のため、近畿地方の農村は、ひどい凶作にみまわれました。

しかも、わずかの収穫を年貢にとられて、食べ物のなくなった農民たちは、村をすててあてもなくさまよい、「将軍のいる京都にいけば、なんとかなるだろう。」と、京都に集ってきたのでした。

そこで、願阿弥(がんあみ)という僧は、これらの難民をいれる小屋をたて、みじかい期間ではありましたが、かゆをたべさせました。

けれども幕府は、救済の方法をすこしもとりませんでした。

そのうえに、ききんにつきものの疫病が流行しましたから、難民たちは飢えてのたれ死んだり、あるいは病気でばたばたと死んでいったのでした。

一四六〇年の末から翌年二月の間に、こうして死んだ人の数は、京都だけで、少なくみても八万人以上にのぼったと、ある僧侶の日記に書いてあります。

そして、そのごろごろしている死体を、いちいち焼いたり、うめたりしているひまがなく、死体を賀茂川にすてたため、河原は死体でうずまり、川の水もせきとめられたほどでした。

また、そのくさった臭いは、たまらないものでした。

このような悲惨なありさまは、近畿地方の農村今町のいたるところで、同じようにみられました、

3 徳政令と土一揆 top

① 民衆の苦しみ

将軍義政は、このようにみじめな寛正のききんをよそに、寛正二年には室町第を美しくし、翌年には、母のためにたてた高倉第のふすま一枚に、二万貫文もかけるというような、とほうもない贅沢をしたのでした。

これはまえにのべたとおりです。

守護大名とその家臣のなかには、みじめな世のありさまにおかまいなく、花見をしたり酒もりをしたり、そのあげく、らんぼうをはたらく者もありました。

なお、凶作でこまったのは、農民だけではありませんでした。荘園からの年貢を主な収入として生活をたてていた公家たちは、この頃になると、遠い地方の荘園はほとんど守護や地頭らにうばわれ、比較的京都に近い国々の荘園だけをたよりにしていました。

ところが、それらの国々がみな凶作にみまわれたので、いくら催促しても、年貢はわずかしかおさまりません。

しかも、凶作で、米その他の物価がみな値上がりしたので、公家たちも、下級の武士や町人も、生活が苦しくなり、物や土地などをかたにして、土倉・酒屋などの質屋から金を借りることが多くなりました。

それだけ土倉・酒屋ではもうけが大きく、かれらはいよいよ大金持ちになっていったのでした。

これをみて、苦しい生活ですてばちになっていた京都や奈良などの近郊の農民たちは、一揆を起こしました。

これに下級の武士や町の小商人・あぶれ者なども加わって、幕府に対し、「借金棒びきの法令をだせ。」と要求する暴動を、たびたび起こしたのでした。

これを「徳政一揆」といいます。

② 徳政一揆

「徳政」というのは、文字をみればわかるように、本当は「なさけぶかい、よい政治」という意味なのです。

しかし、蒙古軍の二回めの来襲をしりぞけた弘安の役後まもない一二九七年(永仁五年)に、鎌倉幕府が御家人の窮乏をすくうため、借金棒びきの法令をだして、これを徳政令とよんでから、借金を棒びきすることを「徳政」とよぶようになりました。

しかし、これは貸し借りの約束をほごにすることですから、よいことではありません。

それに、棒びきをおそれて金を貸してくれる人がなくなり、人々は、かえってこまりました。

ですから、その後は、徳政令のだされたことはありませんでした。 |

徳政碑文のきざまれた地蔵石

地蔵石の右下のほうに、右にかかげた写真の文句が刻まれています。

|

徳政碑文 1428年(正長元年)の土一揆で、今の奈良県の農民が、領主の興福寺から徳政令をださせたときに、石にきざみつけた文字です。

「正長元年ヨリサキ者(は)カンヘ四カンカウニヲヰメアルヘカラス」と書いてあります。

これは「正長元年から先、神戸4か村の農民は、借金はないのだ」という意味です。 |

ところが、室町時代になって農民を中心とした一揆の要求におされ、また徳政令がだされるようになりました。

ことに義政のときには、たびたびだされました。

徳政一揆がはじめて起こったのは、将軍義持が死んで、義教がくじびきで将軍になることがきまった、一四二八年(正長元年)の秋のことでした。

この年は、前年からひきつづき大雨にたたられた凶作で、そのうえ「三日病」という疫病がはやり、そうでなくてさえくらしい農民らの生活が、いっそう苦しくなりました。

そしてついに、「借金棒びきをやれ。徳政をやれ。」という一揆が、近江(滋賀県)の農村から起こり、それがたちまち京都やその近くの村々にひろまりました。

彼ら農民は、集団をつくって土倉・酒屋をおそい、借用証文や質物をうばいとりました。

幕府は、侍所や京都にいる守護大名らに介して、これをとりしずめようとしました。

しかし、彼らの部下が、その一揆を指揮しているありさまで、なかなかとりしずめられず、一揆の群集は、質物などをうばいとり、いちおうの目的を達してしずまりました。 |

京都に一揆が起こり、しかも、それがいちおう成功したということがつたわると、播磨(兵庫県)・丹波(京都府と兵庫県の一部)・伊賀・伊勢(ともに三重県)・大和(奈良県)・紀伊(和歌山県)・和泉・河内(大阪府)などにも一揆が起こり、それぞれの地方ごとに徳政令がだされました。

この時、奈良の興福寺が、その支配している大和国にだした徳政令は、つぎのようなもので、ほかの国々の徳政令も、大体これと似た内容のものであったと思われます。

一、買物は借りた金の三分の一でうけだしてよい。

一、借金は元金の三分の一を支払えば棒びきしてよい。

一、五か年以前の借用証は、やぶりすててよい。

一、無尽の借金は、全部棒びきにしてよい。

一、去年よりまえの年貢て、まだおさめていないものは、おさめなくともよい。 |

|

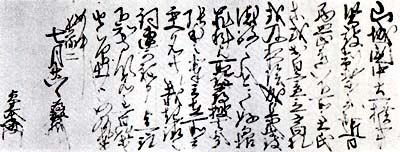

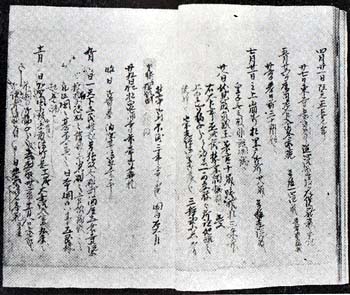

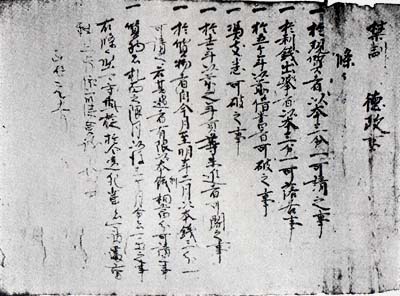

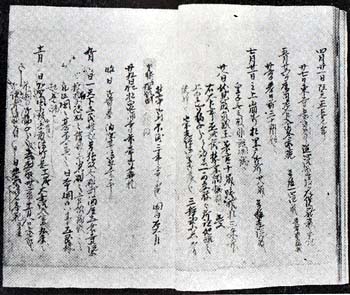

室町幕府奉行人連署奉書案

幕府が東寺に、一揆の張本人をさがしだし、その住所氏名を

とどけるように命令した文書です。

|

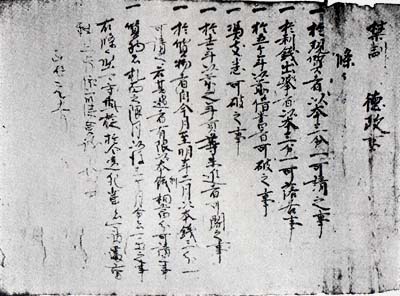

徳政禁制案 興福寺か一揆の要求に負け、

大和国にだした徳政令のうつしで、内容は左上とおなじです。

火事 一揆の放火で、方々に火事がおこりました(六道絵)。

|

③ 無力な幕府

この徳政一揆は、今まで土民とあなどり、軽蔑していた農民や、下層の民衆の団結の力とその強さを、まざまざとしめしたものでした。

土倉や酒屋たちにとってはむろんのこと、土倉・酒屋を保護し、彼らのおさめる税金を大きな財源としていた幕府にとっても、非常なおどろきであり、おそれでした。

そこで、将軍義教時代の幕府は、土倉らが暴利をむさぼらないように制限し、かつ、きびしい態度で農民にのぞんだので、義教(よしのり)が将軍でいる間は、さすがに徳政一揆が起こりませんでした。

しかし、一四四一年(嘉吉元年)六月、将軍義教が、赤松満祐にころされ、義勝が幼少で将軍職をつぎ、しかも、幕府の軍勢が赤松氏討伐にでかけて、手うすなのをみると、九月、さつそく京都を中心に、徳政一揆が起こりました。

土倉・酒屋の組合では、管領の細川持之に一千貫文という多額の銭をおくって、一揆をとりしずめるように頼みました。

持之は、当然やるべきことでもあり、一揆の討伐にのりだしました。

しかし、一揆のいきおいが強いうえに、大名のなかには、一揆討伐に乗り気でない者もあって、持之は、ついに、もらった金を返して討伐をあきらめてしまいました。 |

大名が、なぜ一揆討伐に乗り気でなかったのかというと、大名や家臣らも、土倉・酒屋から借金をしているので、徳政令のでることは、彼らにとっても、のぞましいことだったからなのです。

このようなわけで、幕府は、一揆を討伐しないだけでなく、一揆の要求を受入れて、ついに、土民だけには、徳政を行うことにしました。

しかし、一揆は、それだけではおさまりませんでした。

「自分たち土民は、もともとまずしく、質にいれる物もあまりないので、借金はそれほどの額ではない。

公家や武家たちが、たくさん借金をして苦しんでいるのをみて気の毒に思い、この一揆をおこしたのである。

土民にだけでなく、公家にも武家にも同じように徳政をみとめてくれ。」

と強く要求しました。

幕府はこの要求におされて、ついに、公家・武家・土民のすべてに、徳政を行うとの法令をだしました。

ある下級の公卿は、「徳政は道徳にそむくことだ。」といいながらも、借金の三分の一の金をはらって、質物をうけだすことができたので、赤飯をたいてよろこんだということです。

幕府が、徳政一揆に対して強い態度にでないとわかると、いちど味をしめた土民たちぱ、たびたび一揆を起こし、「徳政令をだせ」と幕府にせまりました。

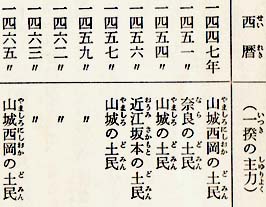

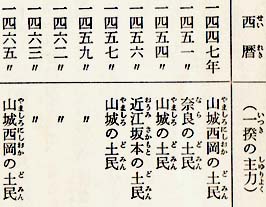

義政が将軍となってから、応仁の乱が起こるまでの二十四年間に起こった主なものをひろって、年表にしてみると、右表のようになります。

このうち、幕府が一揆の要求におされて徳政令をだしたのは、一四五四年(享徳三年)の場合だけでした。

その他の場合は、土倉・酒屋をおそって質物などをうばっただけで、幕府の軍勢にとりしずめられてしまいました。

しかしそれにしても、将軍のおひざもとの京都で、このようにたびたび一揆が起こったことは、農民の苦しさと、幕府の力のおとろえをよくしめすものです。

そして、これまでみてきたように、たびたびの凶作や疫病の流行で下層の民衆が苦しみ、その苦しさにたえかねて徳政一揆をおこしているのに、それにおかまいなく、義政夫妻は政治をなげやりにし、おごりにふけっていたのです。 |

|

このような有様がつづくうちに、幕府をささえている三管領・四職らの間には、大きな二つの派閥がができあがり、いまにも戦いが超こりそうになっていました。

義政夫妻のおごりは、まさに爆発しそうな噴火山の上で、ダンスをしているようなものであったのです。

そしてついに起った爆発こそは、応仁の大乱でした。

4 将軍と大名の相続問題 top

① 家をつぐ制度

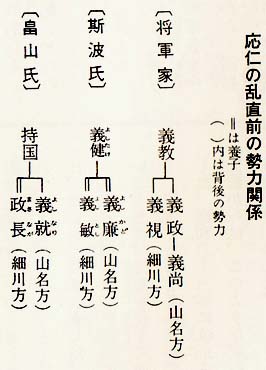

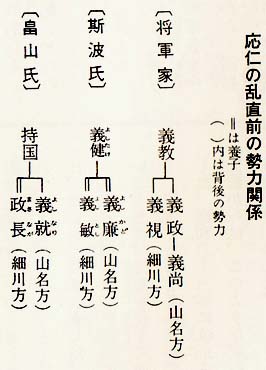

応仁の乱のおこったもっとも大きな原因は、将軍義政が政治をなげやりにしているのにつけこんで、幕府の実権を手にいれようとしていた細川勝元と山名宗全(持豊)とが、たがいに権力をあらそったことです。

それに加えて、斯波、畠山、および将軍家の家督相続の争いが、この争いにむすびついて、守護大名たちが二つの大きな派閥にわかれて、にらみあうようになったことです。

このように、家督相続の争いがこの頃、しきりに起ったのは、なぜでしょうか。

鎌倉時代いらい、有力な武士の一族は、本家と分家とにわかれながらも、総領とよばれた本家の家長を中心に、一族・一家としてかたく団結し、総領の指図に従って行動していました。

そして、前の総領のあとをうけついで総領となり、一族の長の地位につくことを、家督を相続

* するといいました。

鎌倉時代には、昔からの習わしに従って、まえの総領の正妻の生んだ長男に、家督をつがせるのが普通でした。

その場合、家督をつぐ子(嫡子といいます)をきめると、総領はこれを幕府に申しでて、その承認を得ることになっていました。

この頃は、親の権力の大変強い時代で、それに幕府の威厳も大きかったのですから、親がさだめ、幕府が承認した家督相続人に異議をとなえる者は、ほとんどありませんでした。

しかも、家督をついで総領となることは、名誉なことではありましたが、責任だけが重く、あまり実際の利益になるものではありませんでした。

なぜかといいますと、親の領地や財産は、子供たちに分割して相続されるたてまえになっていて、家督をついだ者のわけまえは、他の兄弟姉妹にくらべて、すこし多いというだけのことだったからです。

そんなわけで、鎌倉時代には、家督相続をめぐるお家騒動は、あまりおこりませんでした。

* 家督(かとく)を相続 家督というのは、一家の後継となる長男、または、家の責任をひきつぐ子どもをいうのです。

「将軍の家督の若君」などといわれるときは、長男をいいます。

日本の封建社会には、家族制度という特色ある形ができ、家は、代々家督によってうけつがれてきました。

つまり、長子は、一家の財産と家の責任をつぐ者ときめられていました。それでとくに長男は、たいせつにされました。

古い家の制度は、戸主が生きているうちに、財産を長子にゆずって、隠居することもみとめていました。

昭和二十三年に改正された民法からは、このような家の制度は廃止されました。 |

② 家督相続の移り行き

ところが室町時代になると、家督を相続することは、大きな実際の利益をともなうものに変ってきました。

南北朝時代の戦乱の世をきりぬけていくには、一族・一家として固いまとまりをもつことが、なによりも必要でした。

しかし、これまでのように、親の領地や財産を、小さく分割して相続していたのでは、一族・一家のまとまりも弱くなりがちであり、他の力のある一族に、ほろぼされてしまいます。

そこで多くの兄弟姉妹たちに、財産を分割して相続させるこれまでの習わしをやめて、南北刺時代の頃から、これを家督相続人、すなわち、総領にひとまとめにして相続させるようになってきました。

室町時代になると、この財産相続のしかたが、たてまえになりました。

従って、家督をつげば、その人は、一族・一家の長としての名誉と、一族・一家の者を指揮する権威を得るだけでなく、領地や財産をも手にいれることになるわけで、これは大きな利益でした。

このようなわけで、家督というものは、争うだけのねうちのあるものになってきました。

しかも、室町時代になると、正妻の生んだ長男が家督をつぐという、これまでの習わしがまもられなくなりました。

父親が自分の思うままに、正妻の子であろうと、めかけの子であろうと、また、次男・三男であろうと、養子であろうと、家督はそれらに関係なくえらびさだめるようになったのです。

しかし、親の権力は、鎌倉時代にくらべて弱くなっており、親の決定をあとおしする幕府の威厳はずっとおとろえていました。

そのうえ、守護大名の家では、重臣たちの力が強くなり、派閥ができていました。

このようなことがからみあって、この時代の守護大名の家では、どこでも家督相続をめぐるお家騒動の起きやすい条件がそろっておりました。

そして、また、いろいろと騒動が起きたのでした。

③ 斯波家と畠山家の後継問題

斯波家は、足利氏の一門で、越前(福井県)・尾張(愛知県)・遠江(静岡県西部)三か国の守護をかね、三管領の一つにかぞえられた名家です。

ところが、一四五二年(享徳元年)、斯波家の総領の義健(よしたけ)が、わずか十八才で死んでから、後継の子がなかったのです。 |

|

|

|

それで家老たちが相談して、分家の持種の子の義敏(よしとし)をむかえて、後継としました。

この義敏は気が強く、ことごとに家老たちといいあらそい、幕府の命令にもしたがいませんでした。

そこで、幕府は、家老たちの考えをいれて、義敏を追いだし、斯波家と同じ先祖からでた渋川家から、新しく義廉(よしかど)をむかえて斯波家を相続させたのでした。

ところが、その後、管領の細川勝元が、義敏をかばい、一四六三年に、勝元が、将軍義政に義敏をゆるすようねがったところ、義政がこれをみとめてしまいました。 |

これで、斯波家には二人の総領がいることになり、家老をはじめ家臣たちが、それぞれの利益によって、義廉派と義敏派とにわかれて、争うことになりました。

畠山家も、斯波・細川の両家とならぶ足利一門の名家でした。この頃の総領の畠山持国は、河内(大阪府)・紀伊(和歌山県)・越中(富山県)三か国の守護をかねていて、細川勝元とかわるがわる管領の職についた人物です。

持国ははじめ、自分に実子がなかったので、弟持富の子の政長を養子とし、政長に家督をつがせるつもりでいたのですが、思いがけず、実子の義就(よしなり)が生まれました。

それで、気が変わり、一四五〇年(宝徳二年)、義就に家督をゆずりました。

しかし、畠山家の家老の遊佐(ゆさ)・神保(じんぼ)らは、持国のこのやり方、つまり、義就心家督相続には反対で、あくまで政長に畠山家の家督を相続させようと計画しました。

そして、持国の勢力をおさえようとしていた細川勝元とむすんで、一四五四年(享徳三年)持国をむりに隠居させ、義就を家督からしりぞけ、政長に家督をつがせて、畠山家の総領としました。

一方、追いだされた義就は、細川勝元とにらみあっている山名宗全(持豊=もちとよ)をたより、宗全や、将軍義政のやしない親として勢力をもっていた伊勢貞親らのとりなしで、一四六六年(文正元年)の十二月、将軍義政におめどおりをゆるされ(斯波家の総領であることを、認められたのと同じことである)、それから義政の気にいられるようになりました。

こうして、畠山家にも二人の総領ができ、政長派と義就(よしなり)派とが、はげしく争いあうようになりました。

しかも、斯波・畠山両家の家督争いのうしろでは、細川勝元と山名宗全の二人が糸をひいており、この二人の勢力争いがあったのでした。

④ 細川勝元と山名宗全(そうぜん)

山名家は、明徳の乱のあとしばらくは、全く勢力を失っていたのですが、山名宗全が、嘉吉の乱後の赤松氏討伐に大きな手柄をたててから、また勢いをもりかえしました。

すなわち、宗全は、但馬(たじま、兵庫県)・備後・安芸(ともに広島県)・伊賀(三重県)・石見(いわみ、島根県)・播磨(兵庫県)などの国々の守護をかねており、その頃、最大の実力をもつようになりました。

わずか十六才で管領となった細川勝元は、なかなかの野心家で、年上の畠山持国をおさえて、幕府の実権を一人でにぎろうと考えていました。 |

細川勝元(1430~1473年) 応仁の大乱を

おこし山名宗全(1404~1473年)と戦いました。

禅を厚く信じ、竜安寺をおこしました。

|

|

そして、持国をおさえるには、山名宗全と手をつなぐのが有利だと考え、勝元ははじめ宗全に近づきました。

宗全もまた、勝元以上の野心家で、勝元とむすんで持国をおさえ、中央で勢力を得ようと考えていました。

こうしで、いちじ、勝元と宗全の仲が良くなり、勝元は、宗全の長女を妻に打かえ、さらに、宗全の末子の豊久を自分の養子にしたほどでした。

しかし、二人の共通の目標であった畠山持国が、一四五四年に隠居して勢力を失うと、勝元と宗全の仲がだんだんつめたくなりました。 |

ことに、一四六六年、勝元に実子の政元が生まれ、養子の豊久を追いだしてから、二人の仲は全く悪くなり、ことごとに対立するようになりました。

勝元と宗全との対立をいっそうはげしくしたのは、二人がそれぞれ、斯波・畠山両家の家督争いに、かげて糸をひいていたことでした。

そして、勝元が畠山政長を応援すれば、宗全は畠山義就をかばい、勝元が斯波義敏のあとおしをすれば、宗全は斯波義廉と娘を結婚させて、もりたてるというありさまでした。

勝元と宗全との権力争いは、こうして年とともにはげしくなりましたが、将軍家にも家督争いが起こり、二人がその争いのうずの中心にたつことになって、その対立と反目とは、ついに頂点に達しました。

⑤ 将軍家の後継

将軍義政は、早くから、ロボットにすぎない将軍の地位がいやになり、すてばちな気持ちから、妻の富子とともに、幕府の財政窮乏や民衆の苦しみをよそに、おごりにふけっていたのでした。

そして、二十九才の若さなのに、将軍をやめて、気ままに風流な生活をしようと考えました。

そこで義政は、「将来、男の子が生まれても、これを後継にしない。」とかたく約束して、僧侶となっていた二十六才の弟を還俗させて、名を義視(よしみ)とあらためさせました。

そして、その翌年の一四六五年十一月に元服させ、細川勝元をその後見人にさだめました。

こういう具合で、義視が将軍に就任することは、あと一歩のところまできていたのでした。

ところが、ひにくにも、義視が元服した三日後に、実子の義尚(よしひさ)が生まれたのですから、母親の富子にとっては、義政と義視との約束のために、正妻である自分の生んだ嫡子義尚が、将軍になれないということは、なんといっても残念で、がまんならないことでした。 |

足利義政(右、夫)義尚(中、子)日野富子(左、妻)の筆跡

ともに応仁の乱の中心人物でした。

|

そこで、勝気な富子は、義政の約束などは問題とせず、義視をしりぞけて、義尚を将軍家の家督相続人にしようと考えました。そのためには、義尚に有力な後見人をつけることが第一であり、しかも、義視の後見人の細川勝元に対抗できるのは、山名宗全のほかにはないという考えから、富子は宗全に、義尚の後見人

* となってくれるように頼みました。

勝元をおさえて、幕府の実権をにぎろうとねらっていた宗全です。

富子の頼みを引受けて、義尚の後見人となることは、権勢を強めるのに大変都合のよいことです。

そこで、これこそまことによい機会だとばかり、富子のこの頼みをよろこんで引受けました。

こうして、勝元と宗全との反目は、ぬきさしならぬはげしいものとなりました。

* 後見人(こうけんにん)

後見というのは、親のないおさない子どものために、その子が一人まえになるまでの間、親代わりとなって生活のめんどうをみたり、その子が、親の家をつぐ責任のあるときには、財産を管理して、その子にかわって、公の仕事をしたりすることです。

それで、後見をする人のことを後見人といって、今の民法には、後見人の規定があります。

奈良時代の末には、母が子の後見人となっていました。平安時代には、後見人は、仕事の補佐役、財産や領地の管理者でした。

室町時代の中ごろから戦国時代にかけては、後見人は家のためより、主君の軍事費を負担するために主君から命ぜられたほどです |

|

西陣の碑

応仁の乱のとき、山名方の

西軍陣地となったところです。

|

船岡山 応仁の乱のとき、

西軍の大内政弘らがこの山によって東軍とたたかいました。

その後、このあたりの町は西陣とよばれるようになりました。

|

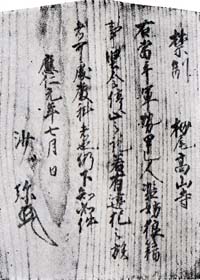

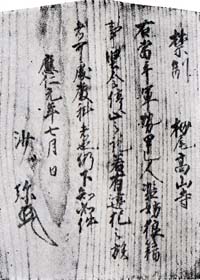

禁制札 応仁の乱のさなかに、

山名宗全が、丹波に通じる

道にある栂尾(とがのお)の

高山寺にたてたものです。

|

⑥ 勝元派と宗全派の争い

はじめ、義視との約束をまもるつもりでした。

しかし、意志が弱いうえに、妻の富子に頭のあがらぬ義政は、しだいに富子の意見にうごかされて、義尚に家督をつがせ、彼を将軍にしようと考えるようになってきました。

義政夫妻めこの考えをみぬいた伊勢貞親が、「義視が義政を殺そうとしている。」と告げ口をしたので、義政の考えは、ここではっきり「義視をころして、義尚に家督をつがせる。」ときまったのでした。

これを知った義視は、おどろいて、後見人の細川勝元の屋敷ににげこみ、救けをもとめました。

勝元は、大いにおこって、義政に対し、つけぐちをした貞親を罰するよう強く要求しました。

貞親は、あわてて京都をにげだしましたので、このさわぎはこれでおさまりました。

一四六六年(文正元年)秋のことでした。

勝元は、義政夫妻と対立することが不利なのを知って、この事件後、ごきげんをとることにつとめました。

しかし義政夫妻は、この頃、義視の後見人である勝元よりも、義尚の後見人である宗全を頼りに思い、彼を重んじました。

そして、宗全の意見にもとづいて、宗全派の斯波義廉(よしかど)を、再び斯波家の総領にもどし、同じく宗全派の畠山義就(よしなり)をゆるしました。

こうして、幕府内での宗全派の勢力は非常に強まり、勝元派と宗全派との対立がはげしくなり、翌年、ついに応仁の大乱が起こりました。

5 大乱のおこり top

|

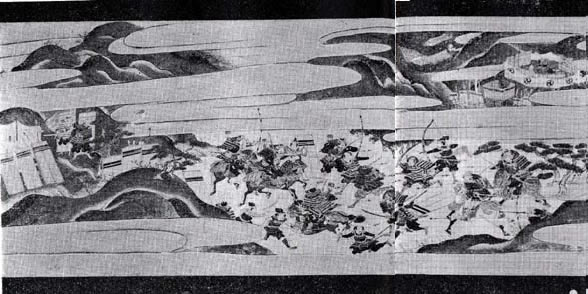

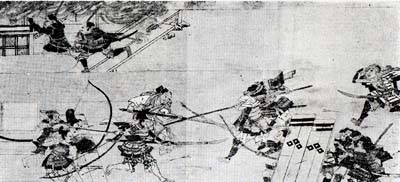

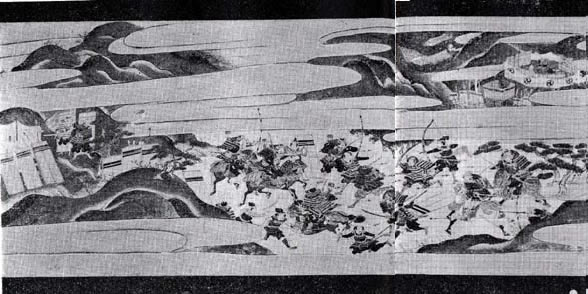

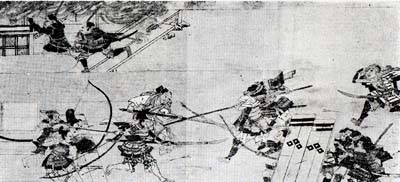

応仁の乱 右は細川方、左は山名方です(真如堂縁起絵巻)。

|

よろい・かぶと 鎌倉時代からの大よろいがすたれ、接近戦に便利な軽快な腹巻(上)や胴丸がもちいられる

ようになりました。これはともに

室町時代の代表的なよろいです。

|

① 大乱のぼっ発

室町時代には、毎年正月の二日に、ときの管領が、自分の屋敷に将軍をまねき、酒宴をもよおす習わしになっていました。

文正二年(一四六七年)の正月には、この習わしに従って、管領畠山政長が、将軍義政を、自分の屋敷にむかえるつもりで用意していたのでしたが、その日になって、義政は、きゅうに訪問をとりやめました。

そのうえ、政長に、「しばらくの間、幕府に出仕するにおよばない。」といってよこしました。

しかも、義政は、その三日後、畠山義就が、宗全の屋敷を借りてもよおした酒宴には、出席しているのです。

また、義政は、政長の住んでいる屋敷を、義就にあけわたせとさえいってきたのです。

このことは、政長から畠山家の総領の地位をうばい、義就を総領とするのと同じことなのでした。

憤慨した政長は、細川勝元のうしろだてを頼みに、この屋敷のあけわたしの命令をきっぱり断わりました。

義政は大いに怒り、すぐ政長の管領職をやめさせ、斯波義廉を管領としてしまいました。

これらのことは、すべて、宗全のさしがねによることでした。宗全派と勝元派との争いをおさえるべき将軍が、争いをしずめるどころか、かえってあおりたてたようなものでした。

そして、ついに正月十八日、畠山政長の軍勢と畠山義就の軍勢とが、幕府からほど近い御言社のあたりを舞台にして、はげしい戦いをはじめてしまいました。

義政は、以前に、「政長と義就とがたたかっても、応援しない。」ということを、勝元と宗全に約束させ、戦争が大きくなるのをおさえようとしました。

勝元は、この約束をまもって、政長を応援しなかったのですが、宗全は、かまわず義就に援軍をだしたので、この日の戦いは、義就のほうが勝ちました。 |

その後しばらくは、戦いも起こらず、宗全と義就らは、権勢をふるいましたが、三月になると、勝元は戦争の準備をいそぎはじめ、宗全もこれに対抗して、軍勢の呼び集めにかかりました。

京都の人々は、これをみて不安におののき、朝廷では、文正という年号をやめ、一四六七年三月応仁という年号にあらためて、気分をかえ、すこしでもいくさをさけようとしました。

しかし、両派はそんなことにはおかまいなく、いくさの準備をすすめ、義政は、これをおさえる力もなく、やけ酒をのむばかりでした。

五月にはいると、両派の軍勢が、ぞくぞくと京都に集ってきました。

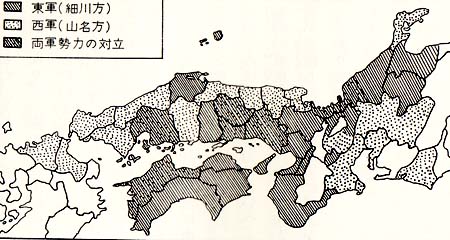

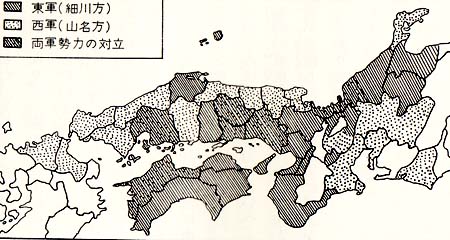

勝元派は、幕府を中心に、京都の東よりに陣をかまえましたので、東軍とよばれ、宗全派は、京都の西南部に陣をしいたので、西軍とよばれました。 |

応仁の乱の両軍の勢力分布図

|

東軍は、細川一族・畠山政長・斯波義敏・赤松政則・京極持清らで、総勢二十四か国で十六万。

西軍は、山名一族・畠山義就・斯波義廉・一色義直・土岐成頼・六角高頼らで、総勢二十か国で九万の軍勢でした。

義政はさすがにおどろいて、仲直りさせようとしましたが、手遅れで、五月の末から、京都を舞台に大戦争が起こりました。

勝元は、はじめ、義視の後見人となっだのですが、義視が将軍になるのぞみもないとわかると、義視をかついで義政夫妻にたてつくことは、すこしも自分の利益にならないとさとりました。

そればかりか、義政夫妻を、いよいよ宗全にたよらせる結果になって損であるとみて、義視を自分の屋敷から追いだしてしまいました。

そうして五月末、勝元は義政夫妻と義尚とを自分の陣にとどめ、つづいて、後土御門(ごつちみかど)天皇と後花園(ごはなぞの)上皇とを室町の幕府内にうつして、自分のひきいる東軍を、官軍の形にすることに成功しました。

従って、宗全のひきいる西軍は、賊軍のようになり、これにひけめを感じた宗全は、勝元に追いだされてから、伊勢(三重県)にいっていた義視をむかえて、これを総大将にかつぎあげました。

これで、義視の後見人であった勝元が、義尚をかつぎ、義尚のうしろだてであった宗全が、あべこべに、義視を上にいただくことになったわけです。

|

足軽 軽快な武装の足軽たち(左)が、武士とたたかっています

(秋の夜長物語絵巻)。

|

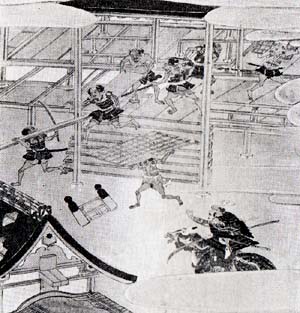

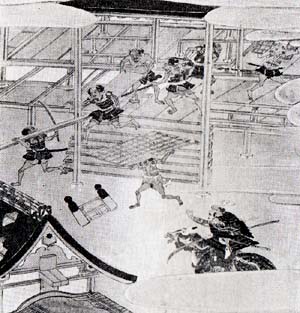

足軽の乱暴 はだしの足軽たちが、大きな邸宅に

おしいって、乱暴のかぎりをつくしています。

(真如堂縁起絵巻)

|

② 焼ける花の都

両軍の戦いは、初め義政・義尚をかつぎ、人数の多い東軍が優勢でした。

しかし、大内政弘が、二万の軍勢をひきいて、西軍に加わってかからは、勝敗がつかず 戦いが毎日つづきました。

そのため、公卿の邸宅・神社・寺院をはじめ、土倉・酒屋・商人など庶民の住宅が焼かれました。 |

しかも、都が焼け野原となるのをいっそうあおったのは、足軽

* の乱暴でした。

鎌倉時代以後の戦いのしかたは、武士の一騎うちを主としたものでしたが、この頃になると、集団となってたたかう集団戦法を主とするようになってきました。

そこで、東西両軍とも、浪人や土民・ならず者などをやとい、身軽な武装をさせて戦場に使いました。

これを足軽といいます。

足軽らは戦いをよいことに略奪や乱暴を働き、おもしろがって神社・寺院や土倉・酒屋など方々に火をつけて回りました。

足軽の集団の働きが、戦争の勝敗をきめるうえに大きな力となったので、諸将たちは、彼らの乱暴をみてみないふりをしていました。

そのため、足軽の乱暴はいよいよつのり、焼けずにすむものまで、みな焼かれてしまいました。

一面の焼け野原となった都をみて、幕府の奉行の一人の飯尾彦六左衛門は、

| なれや知る都は野べの夕ひばり あがるをみてもおつる涙は |

という歌をよんで、嘆いております。

* 足軽(あしがる)

足軽は、走り使いをする兵のことで、雑兵ともいいます。鎌倉時代以後は、歩行がはやい兵卒をいいました。

「足軽ども四、五十人を馬の口、前後、左右にとりつかせ」という文によって、足軽の役目がうかがえます。

応仁の乱のときは、農民やならず者が足軽としてやとわれ、不意をついて攻める奇襲戦法につかわれました。

それから以後は、訓練をへた歩兵となり、足軽大将が百人までの人数を、弓足軽・鉄砲足軽として組織し、射撃隊をつくりました。

江戸時代には、足軽は武士の最下層となり、明治維新後は卒(そつ)とよばれました。 |

③ 大乱がおわる

戦いは、一四六九年に、年号が文明とあらたまってもなおつづき、しかも、だんだん地方にまでひろがっていきました。

それに国々では、守護大名とその主力の軍隊が、京都にでかけて留守なのにつけこんで、土民たちがしきりに一揆を起こすようになっていましたから、軍隊をまとめて、本国に帰る者もでてきました。

そこで、一四七二年(文明四年)には、両軍の間に和睦の相談もまとまりかけたのでした。

しかしこの戦いをよいことに、自分の領地を広げようとしていた赤松政則らの反対でまとまらず、戦いはだらだらとつづきました。 |

山名宗全の墓

南禅寺にあります。

|

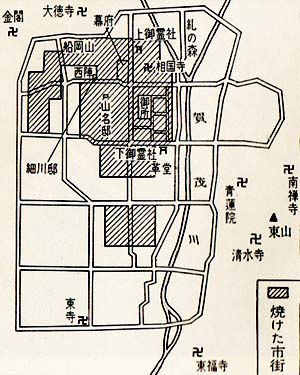

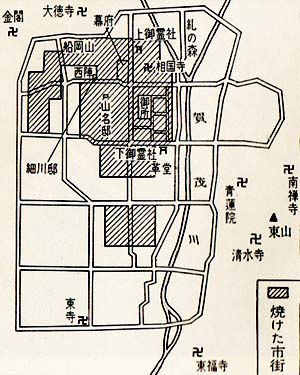

応仁の乱で焼けた京都の地図

|

しかし、戦いがはじまって七年めの一四七三年(文明五年)三月に、山名宗全が七十才で死に、つづいて、五月に、細川勝元が四十四才で死んだので、戦いもしだいにおさまり、翌年四月、ようやく和睦が成立しました。

和睦が成立してもなお、畠山政長と義就との戦いはつづいていました。

西軍の大内政弘らはひきあげず、東西両軍はまだにらみあいをつづけていました。

しかし、本国の動きが、いよいよ不安になってきたので、本国にひきあげる大名が多くなり、一四七七年(文明九年)の秋になって、十一年間つづいた戦いが、ようやくおさまりました。 |

京都を舞台とする戦いは、こうして、どちらが勝ったということもなく、うやむやな形でおわりました。

京都にのこっていた公卿や市民らは、いちめんの焼け野原になった都をみてぼうぜんとしながらも、ほっと安心し、よろこびあいました。

そして、焼けあとを見物してまわって、酒もりなどをひらく人々もありました。

しかし、戦いはこれでおわったわけではありませんでした。

その舞台が地方にうつっただけのことで、むしろ戦国時代の幕あきというべきでした。

6 大乱後の世の中 top

① 義政と銀閣

大乱が起こってのちも、義政夫妻のおごりの生活は、花見や社寺もうでに出かけなくなっただけで、格別の大きな変化はありませんでした。

東軍にまもられて室町第に住み、公卿や側近の家臣らとともに、和歌・連歌・けまりの会、猿楽の見物や酒宴、あるいは法会などで、戦乱をよそに、毎日を退屈しながらすごしていました。

そして、義政は一四七三年のくれに、九才になったばかりの実子義尚(よしひさ)に将軍職をゆずり、翌年、京都の小河に新しい邸宅をたてて、そこにうつりました。

義政は、大乱の起こるまえ、すでに東山に別荘をたてて、そこに隠居しようと考えていたのでしたが、大乱が起こったため、それをはたすことができませんでした。

そこで彼は、京都の戦火がおさまってまもない一四八〇年(文明十二年)二月から、東山の一画に別荘をたてはじめ、翌年六月ここにうつりました。 |

遊宴 美しく着かざった貴婦人たちが花見にきたところで、

右のほうでは、ごちそうがつくられています。(風俗図屏風)

|

この東山の別荘は、義政が、その後死ぬまで次々と手を加えて造営したもので、今ものこっている持仏堂の東求堂(とうぐどう)や、観音殿の銀閣などをはじめ、多くの建物がありました。

ことに、月待山をとりいれたその庭園は、公卿や社寺に、樹木や石を寄付させ、義政みすがら指図してつくったもので、静かな美しさをもったものでした。

しかし、観音殿の銀閣に銀箔をはろうとして、費用がたりず、はれずにおわったということでもわかるように、幕府の財政は、この頃、全く窮乏してしまっていたのでした。

② 将軍の権威のおとろえ

応仁の乱は、日本の歴史の上でもっとも大きな乱の一つで、その後の歴史の動きに、さまざまな影響をあたえました。

なかでも大きな影響は、すでにおとろえはじめていた将軍の権威が、この乱をさかいに全くおとろえ、中央政府としての幕府が、実権を失ったことです。

反面からいえば、諸国の守護大名の勢力がいよいよ強くなり、幕府の命令に従わず、それぞれの領国に割拠し、国家の統一が失われたことです。

奈良の興福寺の門跡(もんぜき)であった尋尊(じんそん)という僧が、京都の戦火もようやくおさまっだ一四七七年(文明九年)十二月ごろ、将軍と諸国との関係を三つにわけて、つぎのように、日記に書きつけています。

一、将軍の命令に全く従わず、年貢などすこしも納めない国々……近江・美濃・尾張・遠江・三河・飛騨・能登・加賀・越前・大和・河内の十一か国。

二、内乱で将軍の命令も行われず、年貢など納まらない国々……紀伊・越中・和泉の三か国。

三、守護は将軍の命令にしたがうが、守護の命令がすこしも実行されず、従って、将軍の命令が行われず、年貢などの納まらない国々……播磨・美作・備前・備中・備後・伊勢・伊賀・淡路および四国(讃岐・阿波・伊予・土佐)の十二か国。 |

|

大乗院日記目録

興福寺の大乗院門跡・尋尊が書いたぼう大な日記は、当時の

社会・文化・経済についての重要な史料とされています。

|

尋尊のかぞえあげた国々は、以上の二十六か国ですが、奥羽・関東・九州の国々は、はじめから将軍の命令のおよばない国々として、かぞえあげようともしなかったのでした。

そんなわけで、将軍の威令がどうやら行われたのは、京都のある山城とその近くの数か国ぐらいなものでした。

従って、尋尊(じんそん)が、

「日本中ことごとくみな、将軍の命令に従わないありさまだ。」

と、まとめていっているのは、けっしていいすぎではありません。

さらにその後、将軍の権威のおとろえと、幕府の無力とをはっきりしめしたのは、将軍義尚が、近江の六角高頼を征伐しようとして失敗したことでした。

③ 将軍義尚(としひさ)と六角征伐

九才で将軍職をついだ義尚は、父義政に似て、和歌・連歌・猿楽などをこのみ、風流将軍の一面をもっていました。

しかしその反面、おとろえた将軍の権威を取戻し、幕府の威厳をたてなおそうという、青年将軍らしい希望ももっていました。

そして、そのためには、将軍の命令に従わない守護大名を征伐し、「将軍の命令に従わぬ者は、このとおりだぞ。」という実例を天下にしめすのが、もっとも効果ある方法だと考えました。

ところで、ちょうどその頃、京都に近い近江の守護の一六角高頼(ろっかくたかより)が、応仁の乱以来のどさくさにつけこんで、国内にたくさんあった公卿や社寺の荘園を、みな横領してしましました。

幕府が、それをもとにかえすようにといくら命令しても、いっこうにかえさず、かえって反抗の態度さえとりました。

そこで、義尚は、大いにいかり、京都には近いしそれほど強大でもないし、征伐して将軍の威厳をしめすのには、もってこいの相手だというので、高頼を征伐することにきめました。

④ 六角征伐の失敗

一四八七年(長享元年)九月、二十三才の青年将軍義尚は、管領細川勝元や赤松政則らの軍勢をひきい、美しい行列をととのえ、多くの人々に見送られて、六角高頼征伐のため、近江にでかけました。

義尚のひきいる幕府の軍勢は、高頼のたてこもる近江の観音寺城を、攻めおとすことには成功しましたが、高頼は、城をにげだして、近江の山の仲の甲賀にうつりました。

幕府軍は、さらに甲賀を攻めましたが、高頼はここでもつかまらず、ゆくえをくらましてしまいました。

近江は、昔から六角氏が支配していた国で、地侍や土民らが、高頼に味方してゲリラ戦をやったので、六角氏の抵抗は根強くつづけられました。

しかも、将軍義尚の命令で出陣した守護大名や武将たちのなかには、戦争が長びく間に、本国が不安になって、ひきあげる者もでてきました。

また、彼ら守駿大名はみな、それぞれの国で、六角高頼と同じように、荘園を横領していたのでした。

ここで六角氏をほろぼし、将軍の権威を高め幕府の力を強くすれば、そのつぎには、自分が高頼と同じような破目におちいらないともかぎりません。

そこで、彼らは、いちおう将軍の命令に従って出陣はしましたが、本当にたたかう気持ちはもっていませんでした。

義尚は、近江の鈎(まがり)の里というところに本陣をかまえ、約一年半たたかいましたが、そのようなわけで、ついに最後の勝利を得ることはできませんでした。

一四八九年(長享三年、延徳元年)三月、義尚は病気のため鈎の里で死にました。

そのため、六角征伐はついに不成功のまま、うやむやにおわり、高頼は、再び勢いを取戻しました。

将軍みずからが、幕府の軍勢をひきいて征伐にでかけながら、強大な守護ともいえない高頼を征伐しかねたことは、かえって幕府の無力を、天下に暴露し、将軍の権威のおとろえを、まざまざとしめす結果になりました。 |

足利義尚(1465~1489年) 六角征伐のため、

京都を出陣したときのものといわれています。

鈎(まがり)の里付近の地図

義尚はここに本陣をはりました。

|

⑤ 追い出された将軍

義尚には後継の子がなく、そのうえ、中風をわずらっていた義政が、義尚の死んだ翌年の一四九〇年(延徳二年)一月、五十六才で死にました。

そこで、かって義尚と家督をあらそった義政の弟義視の子の義稙(よしたね)が将軍となりました。

しかし、彼はむろん、床の間のかざりもにすぎず、幕府の実権は、すべて、細川政元ににぎられていました。

将軍となった義稙(よしたね)は気の強い人で、義尚(よしひさ)のこころざしをついで、また六角征伐のために近江へ出陣し、高頼を近江から伊勢に追い出すことに成功しました。

しかし、その成功に力を得て、専制的にふるまおうとしたため、管領細川政元と意見があわなくなり、ついに、政元におしこめられ、あやういところを越中ににげだしました。 |

足利義稙(よしたね、1466~1523年

この木像は、義稙が諸国を放浪した末、阿波(あわ、徳島県)の撫養(むや)でさびしく死んでから、20年ほどのちにつくられたものです。

|

そこで政元は、義政の弟の政知(まさとも、堀越公方)の子で、僧侶になっていたの還俗させた義澄(よしずみ)を将軍職につけました。

しかし、彼は、むろん政元にあやつられるロボットにすぎず、室町将軍は、これから全く名前だけのものになり、室町幕府は、実際には、細川氏の幕府になってしまいました。

|

壮園領主の門前 武装した人たちが門をまもり、農民たちが、かごに入れた貢物をはこんでいます。

(粉河寺縁起絵巻)

|

⑥ 地頭の横暴

大乱のおよぼした第二の影響は、公家社会が、その収入のみなもとである荘園を、守護とその家臣らにうばわれ、おちぶれてしまったことです。

鎌倉時代に、荘園などにおかれた地頭の任務は、さわぎが起こらないようにとりしまり、農民から年貢を取立て、これを領主である貴族や社寺に送ることでした。

彼らはその報酬として年貢の一部分をうけとり、あるいは十一ヘクタールごとに、一ヘクタールの土地をもらうだけでした。

しかし、地頭たちはこれに満足せず、なんとかして荘園などの土地を全部自分のものにして、自分がその持主である領主になりたいという野心をもっていました。

鎌倉時代から、すでに、地頭たちは、取立た年貢を横領するようになっていました。

そこで、領主のほうでは、地頭に荘園の土地の半分をあたえ、のこり半分からの年貢が、確実に納まるようにしたり、あるいは、一定額の年貢を地頭にうけ負わせ、荘園をまかせてしまうような方法をとりました。

土地を自分のものにしたいという地頭の願いが、すこしずつかなえられてきたのです。

ついで、南北朝時代になると、地頭らは、戦乱のどさくさにつけこんで、約束して請負った年貢を納めず、荘園をどしどし横領し、小さな領主のようになってきました。

足利尊氏や義詮は、地頭らのこのような乱暴をみてみないふりをしていたのでした。

しかし、義満は、朝廷や公家社会としたしかっただけに、守護や地頭たちに、請負った年貢は納め、横領した荘園は、もとの領主にかえすように命じました。

将軍の権威が確立し、幕府の力の強かったときですから、この命令は比較的よくまもられ、昔にくらべればずっとへりましたが、貴族や社寺には、また年貢が納まるようになりました。

そして貴族たちは、これでどうやら貴族らしい生活をすることができたのでした。

⑦ 守護の荘園横領

けれども将軍の権威がおとろえだした義持のときになると、守護は地頭らの荘園侵略が、またはげしくなってきました。

地頭らの年貢横領や、土地横領に手をやいた領主(貴族・社寺)は、幕府に乱暴をおさえるように頼みましたが、ききめがないで、地頭らをすでに家臣のようにしていた守護に、年貞を請負わせることにしました。

こうして荘園の土地と人民とをまかされて、一定額の年貢を請負った守護は、初めの二、三年は約束どおり納めました。

しかし、それをすぎると、戦争が起こったとか、不作であったとか、いろいろの口実をつくって年貢の量を少なくし、ついには、いくら催促しても納めないようになるのが普通でした。

こうして、守護が、荘園を横領してしまい、国内の土地と人民とを、すっかり支配してしまうようになりました。

こういう守護と守護大名ということは、まえにのべたとおりです。

しかし、応仁の乱の起こるまでは、幕府の威厳がまだあったので、守護大名たちも荘園の侵略を、あるていどのところでひかえ、請負った年貢を、全部ではないけれども、とにかく納めていました。

ことに、京都に近い地域の荘園からは、比較的よく年貢が納まっていました。

応仁の乱が起こると、京都に近い地域の農村はすっかりあらされ、京都の戦火がおさまってからも、なお戦場となり、年貢はわずかしか納まらなくなりました。

また、幕府がすっかりおとろえ、おさえる者がなくなったので、京都から本国にひきあげた守護大名たちは、だれはばかるところなく、どしどしと荘園を横領し、年貢を全く納めないようになりました。

|

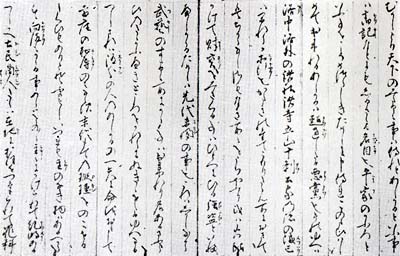

後花園上皇の手紙 応仁の乱のとき、

世のなかのみだれをなげいて書かれたものです。

|

京都付近の民家 石をおいた屋根や、折れた広緑など、以前の絵巻物にみられない、民家ようすがよくわかります(慕帰(ぼき)絵詞)。

|

⑧ おとろえる公家社会

また、応仁の乱が起こると、一条兼良(かねら)が奈良に、近衛房嗣(このえふさつぐ)が宇治に疎開したように、都の公家や帽侶たちは、ぞくぞく地方に疎開(そかい)していきました。

しかも、戦火がおさまっても、住居は焼け、そのうえ、荘園を横領されて、年貢がわずかしかはいらなくなったので、公家社会の人々の生活は、全くゆきづまってしまいました。

それで、縁故をたどって守護大名のところへ疎開していく者も、たくさんでました。

三条公敦(きんあつ)が、周防(山口県)の大内政弘をたよって山口へいったのは、そのよい例です。

疎開しないで、京都にとどまった三条西実隆の日記をみると、公家たちが、わずかに焼けのこった物を質屋にもっていって金を借り、『源氏物語』『古今集』などを書きうつしたものを売って、くらしをたてていたこと、また、外出用の衣服がないので、病気だといって会合に出なかったり、儀式用の一着の衣服と帯を、たがいに借りあっていたことなどがわかります。

公家社会の人々は、その官位だけは高いものでしたが、それに相当する政治上の力は全くなく、しかも収入もぐんとへり、守護大名とその家臣や、金持ちの商人らの救けで、ようやくくらしをたてるというおちぶれ方でした。

時代はすっかり変わって、公家社会の勢力が、このようにおちぶれたのとは反対に、応仁の乱後、団結して大いに力を発揮し、歴史の動きに大きな役割をはたすようになったのは、土民とよばれて、軽蔑されてきた農民たちでした。

⑨ くずれる荘園

室町時代のはじめころまでの農民は、地域によって違いはありましたが、大体、荘園ごとにまとまり、領主側の役人(荘官)や地頭の指図をうけてくらしていました。

そして、すぐ近くにとなりあっていても、荘園がちがうと、べつな村をかたちづくっていました。

ことに、近畿地方などでは、荘園が比較的小さく、さらに、東西南北とか、上(かみ)・下(しも)などにわけられ、数名の領主に所有されていることもありましたので、それらの村は小さなものでした。

また、村と村のさかいりくんでいるのに、村と村との横の結び付きは弱いものでした。 |

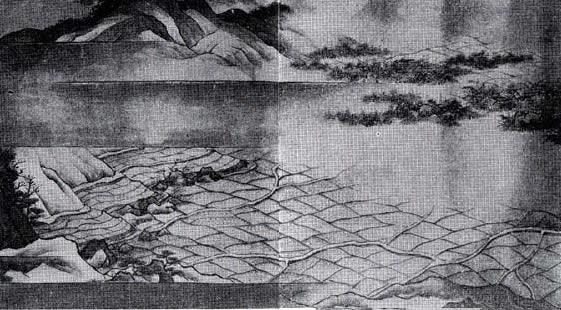

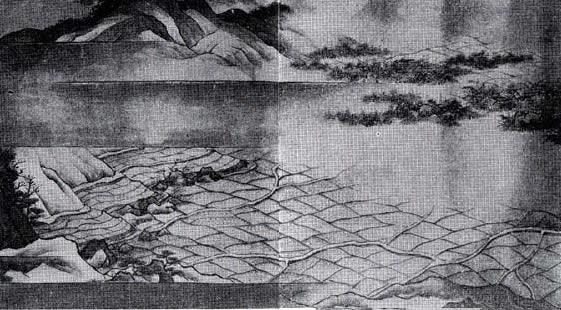

村のすがた 近江の国の村のすがたをかいた絵です。

農家が、だいたい一か所にまとまって村をつくり、そのまわりに、きちんと

しきられた田がひろがっています。(桑実寺(くわのみでら)縁起絵巻)

|

なお、一口の農民といっても、侍分などと呼ばれ広い自分の土地を耕作している地主(地侍)、広くはないが、自分の土地を耕作している普通の農民、および、自分の土地をもたず、地主から土地を借りて耕作している小作人などに別れ、貧富のちがいや、身分の区別ができていました。

そして、村では、富んだ地主が幅をきかせ、指導者の地位にたっていました。

ところが、室町時代の中ごろになり、これまでの荘園の仕組がくずれはじめると、今まで荘園ごとに、あるいは、領主ごとにまとまっていた小さな村々が、お互いにむすびあって、大きな村をかたちづくるようになりました。

この新しくまとまった大きな村のことを、その頃、惣(そう)とか惣村(そうむら)とかよばれました。

⑩ 新しい惣村(そうむら)の成立

この惣村を一つにまとめて指導したのは、それぞれの村の有力者や地主たちでした。

毎年、村の鎮守のやしろなどで村寄り合いをひらき、村の大事なことをきめ、村おきて(村人の守るべききまり)をさだめたりして、村を自分らの手で治めるようになりました。

しかも、こうしてできたいくつかの惣村は、田に水をひく用水路をほり、洪水を防ぐ堤防をきずくことや、年貢のことで、守護や地頭とかけあい、あるいは、盜賊の侵入を防ぐことなどで、互いに協力するようになりました。

そのため惣村どうしの結び付きが、しだいに固くなり、いくつかの惣村が連合して一揆(土一揆)を起こすようになりました。

そして、ついには、播磨・山城・加賀の場合のように、国内の農民がかたく団結して、いわゆる国一揆を起こし、しばらくの間ではありますが、守言やその家臣らを、追いだすことに成功するほどになりました。

⑪ 山城の国一揆

足利義教(よしのり)が将軍職についた一四二九年(永享九年)の一月に、播磨の国の矢野荘という、荘園内の村々が団結し、守護赤松満祐が京都にいて留守なのにつけこんで一揆を起こし、赤松氏の武士たちに攻撃を加えました。

この一揆は、いそいで京都からもどってきた赤松氏の軍隊のため、まもなくおさえつけられました。

しかし、この一揆の大事な点は、その目的が「年貢をまけろ。」とか「徳政令をだせ。」とかいうことではなく、「国内から武士を追いだそう。」という点にあったことです。これは、政治的な目的をもった国一揆の最初のものでした。

この後、「徳政令をだせ。」という徳政一揆や、「年貢をまけろ。」という土一揆は、京都とその近くや、各地にたびたび起こりましたが、政治的な目的をもった一揆は起こりませんでした。

ところが、一四八五年(文明十七年)十二月、南山城(京都府の南部)の農民らが、侍分とよばれた有力な地主、いわゆる地侍たちを指導者として大きく団結し、政治的な目的をもつ一揆を起こしました。

これを山城の国一揆といいます。それについて、すこしくわしくしらべてみましょう。

京都を舞台とした応仁の乱は、一四七七年(文明九年)、いちおうおさまりましたが、畠山政長(まさなが)と義就(よしなり)との争いは、なおつづき、摂津・河内、ことに南山城を戦場として、はてしない戦争がつづきました。

戦争がおこるたびに、農民たちは、仕事をなげだして、命からがらにげまどい、家を焼かれ、物をうばわれたうえ、人夫にかりだされたりしました。

そのため、農民たちの間には、戦争をきらい、武士をにくむ気持ちが強くなっていました。

そしてついに我慢のできなくなった南山城の地侍と農民たちが、一四八五年(文明十七年)十二月、各々集って相談し、

一、両畠山家の軍隊は、山城の国からひきあげろ。

二、武士の横領した荘園を、、全部もとの領主にかえせ。

三、武士たちが、かってに設けた国内の関所をとりはらえ。 |

という、三つの要求をきめ、この要求を政長、義就の両軍につきつけ、

「もしこれを実行しないならば、一揆の武力でおしかえすぞ。」と申入れました。

この一揆を敵にまわしては、戦争どころでないので、両軍はついに、それぞれ軍をまとめてひきあげました。

一揆のほうでは、三か条の要求をつきつけたものの、両軍に、こうあっさりと受入れられるとは思っていませんでした。

それが、思ったよりあっさりと受入れられたので、自分たちの団結の力が、どんなに強い力を、あらためて知りました。

そして、これに力を得た一揆は、武士の支配をはねのけて、自分たちで、南山城の政治を行おうと考えました。

すなわち、翌一四八六年(文明十八年)二月、各惣村を代表する地侍たちが、宇治の平等院に集り、新しい国のおきてをさだめ、三十六人の代表をえらびだし、この代表者たちが相談して、南山城の政治を行うことにしました。

そして、さっそく横領されていた荘園をもとの領主にかえし、その年貢の半分を一揆のほうでもらうことにし、また犯罪などをきびしくとりしまりました。

このように、一揆の力はなかなか強く、幕府から新しく山城の守護に任命された伊勢貞陸も伊勢貞宗も、南山城ヘー歩もはいれないというありさまでした。

それから八年間、南山城には、国一揆の自治がつづきましたが、一四九三年(明応二年)、一揆の指導者であった地侍たちの野心から、うちわもめが起こり、一揆はついに解散し、南山城は、また武士の支配をうけることになりました。

山城の国一揆は、このように、結局つぶれましたが、八年間にわたって武士の力をおしのけ、自分たちで政治を行ったのは、これまでの歴史にないことで、農民の団結の力の強さをよくしめしたものでした。

しかも、農民が、信仰を中心に団結した場合はもっと強く、その力の強さをよくしめしたのは、加賀の国で起った一向一揆でした。

|

本願寺 本願寺は17世紀のはじめ、東・西両本願寺に

わかれました。これは東本願寺の門てす。

|

吉崎御坊(よしざきごぼう)

蓮如の御坊のあとには現在、東・西両本願寺の別院がたっています。

1473年ごろには、参けい者が群集して門前町ができ、

1200軒の冢があったといわれます。

|

⑫ 蓮如(れんにょ)の布教

鎌倉時代に、親鸞(しんらん)のおこした浄土真宗(真宗・一向宗)は、その後しだいに庶民の間にひろまり、各地に真宗の寺院がたちました。

南北朝時代のはじめにでた覚如(かくにょ)は、京都の本願寺を中心にこれらの寺院をまとめ、一つの教団

* として発展させようとしましたが、あまり成功しませんでした。

同じ真宗ではありますが、京都の専修寺を中心とした一派の教えのほうが、さかんでした。

しかし、南北朝時代の末にでた綽如(しゃくにょ)が、越中まででかけて教えをひろめてから、本願寺派のの教えが、越中・能登・加賀・越前などの北陸地方にひろまり、各地に本願寺派の寺院がたつようになりました。

ところが、教団としての統一はまだ不充分なもので、京都の本願寺の建物もそまつで、その生活は貧しいものでした。

その貧しい本願寺に生まれた蓮如(れんにょ)は、すぐれた宗教家で、若い時から、本願寺の勢力をひろめることにつとめていました。

蓮如は、応仁の乱が起こって五年めの一四七一年(文明三年)に、越前の吉崎というところにに寺(吉崎御坊という)をたて、北陸地方の布教に乗りだしました。

そして、これがみごとに成功し、北陸地方の真宗寺院が、この吉崎御坊を中心にまとまり、門徒とよばれる信者の数が、非常にふえました。

門徒の大部分は農民でしたが、蓮如は、門徒となった有力な地主の家を念仏道場とし、そこで毎月、日をきめて、念仏の集りをひらかせ、小さな村ごとに講(こう)とよばれる門徒のまとまりをつくらせました。 |

蓮如(1415~1499年)

六才ときの画像で、

鹿(か)の子の御影とよばれます。

|

「南無阿弥陀仏」と書いた

蓮如の自筆

|

さらに、地域ごとに、それらの講をまとめて組をつくらせ、坊主とよばれた僧に指導させ、また、自分で、わかりやすく教えをといた文章(おふみ)を書いて送り、門徒たちをみちびきました。

* 教団

一つの宗教を信仰する信者たちが、教祖や先生たちを中心に集団をつくったのを、教団といいます。

宗教は、教祖といわれる信仰の生みの親が、深い体験をかたるうちに、そのおしえをきく信者たちがあつまってきて、しだいに発展します。

そのうちに、教義と儀式ができあがって、教師と信者の関係が、深いつながりをもつようになると、はっきりとした信仰団体が形成されていきました。

たとえば、ヨーロッパのキリスト教の教会のあつまりは、教団を形成したものです。

カトリック教会に属する修道院の団体なども、教団といわれています。 |

⑬ 門徒の団結

この頃、北陸地方でも、荘園の仕組がしだいにくずれて、新しい村ができ、さらに、村々の連合である惣村(そうむら)ができかげていました。

そこへ、蓮如の教えがひろまり、多くの農民が講(こう)や組ごとにまとまり、念仏を唱えるようになったので、村の団結はいよいよ強くなりました。

そして「同じ門徒だ。」との考えから、農民たちは、さらに広いはんいで団結するようになりました。

そのうえ、彼らは、「死んだのちは、間違いなく極楽に往生できること信じていたので、非常に活気があり、団結して地頭や領主にかけあい、年貢をおさめないことさえありました。

真宗の教えそのものには、革命をあおりたてる思想はすこしもたいのですが、それは、農民の気特を、一つにまとめ、団結を強めるのに大いに役だち、門徒の農民たちの一揆、世にいう一向一揆の起こった原動力の一つになりました。

なかでも団結が強く、しばしば一揆を起こしたのは、加賀の門徒たちでした。

|

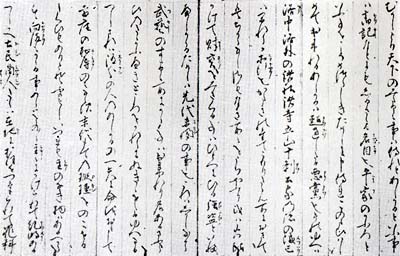

蓮如自筆の書状

一揆が不当なものであることをといたものです。

|

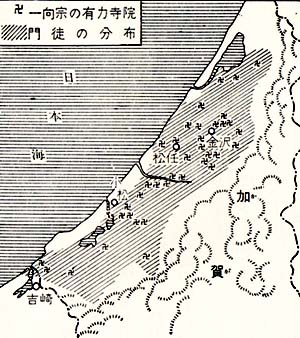

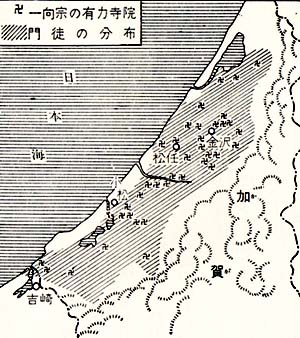

加賀の国の一向宗の分布図

|

⑭ 加賀の一向一揆

加賀の国では、この頃、守護富樫(とがし)家にも家督争いが起こり、政親(まさちか)と幸千代(こうちよ)の二人の兄弟が、加賀を南と北の二つにおけて支配し、どちらも、「自分一人で加賀全体を支配しよう。」と考え、にくみあっていました。

応仁の乱が起こると、政親は東軍につき、幸千代は西軍にくみして、たがいにたたかいました。 |

はじめは、幸千代のほうが優勢だったのですが、政親が「加賀を統一したら、本願寺教団の発展を大いに救ける。」という約束で、門徒の地侍や農民を味方にひきいれてから、優勢となりました。

そして、一四七四年(文明六年)、ついに幸千代を攻めほろぼし、加賀全体を支配するようになりました。

政親は、門徒らの救けで、幸千代との戦いに勝つことができたのですが、団結した門徒らの力が、いかにおそろしいものであるかを、しみじみとさとりました。

政親は、「本願寺教団をこれ以上発展させたら、自分の力ではおさえられなくなる。今のうちに、討伐しておかねばならぬ。」と考えるようになりました。

一方、門徒のほうでは、政親の約束をたてにとり、また、「政親が勝つことができたのは、我々が救けたからだ。」と鼻息があらくなり、国内の荘園をかたっぱしから樹領していきました。

こうして、加賀の門徒の集団による一向一揆と、守護富樫政親、および、荘園を横領されたうえに真宗におされてふるわなくなった他宗の寺院や神社との対立が、いよいよ強くなりました。

薤如は、本願寺教団を発展させようとは考えていましたが、門徒の力を利用して、政治的な活動をしようなどとは、まだ考えていませんでした。

門徒たちが、勢いにのって守護などと衝突することは、本願寺教団の発展にとって、かえってマイナスだと考え、門徒たちが勢いにのって乱暴するのをおさえようとしました。

そして、

一、神社をかろんじてはならない。

一、仏像やお堂をそまつにしてはならない。

一、他の宗派をそしってはならない。

一、守護・地頭の命令をよくまもり、さだめられた年貢をきちんとおさめよ。 |

などという内容の手紙を、門徒らに送って、無用な争いの起こらぬよう、気をつかっていました。

しかし、それでも、富樫政親(とがしまさちか)と加賀の一向一揆との対立は、はげしくなるばかりでした。

政親が、吉崎御坊討伐の準備をすすめていることを知って、蓮如は、「これ以上、事があらだたないように。」との考えから、一四七五年(文明七年)八月、こっそりと吉崎御坊をぬけだして京都に帰り、山科に本願寺をたてて、ここにうつりました。

蓮如が吉崎御坊にいなくなると誰もおさえるものがいないので、門徒たちの一揆と、政親との反目がいっそうつのりました。

そこで蓮如は、幕府の意見をいれて、「荘園横領などの乱暴をやめなければ、加賀の門徒を破門する。」と宣言しました。

破門になれば、極楽往生ができなくなるというので、門徒たちの乱暴が、ややしずめり、これからしばらく、表面上はおだやかな年がつづきました。

|

一向一揆 この絵は百姓たちが、

手に手にくわや棒などをもち、むしろ旗をたててすすむありさまを、

江戸時代に想像してえがかれたものです(絵本拾遺信長記)

|

空からみた吉崎 まんなかの森が吉崎御坊です。

三方を水にかこまれた要害の地で、

当時は北陸路の要所でした。てまえは日本海です。

|

⑮ 一向一揆の勢い

一四八七年(長享元年)、将軍義尚が、近江の六角高頼(ろっかくたかより)征伐の軍をおこし、諸国の大名に、軍勢をだすように命じましたので、富樫政親(とがしまさちか)も軍勢をひきいて、近江にでかけました。

すると、加賀の門徒たちは、よい機会だとばかり、いっせいにたちあがり、るすをま・もる政親の兵を攻めました。政親は、これを聞いて、近江からいそいで帰り、高尾城にたてこもりました。

幕府もまた、越中・能登・越前の守護に、政親を応援する軍を出すよう命じました。

しかし、加賀の一向一揆の軍は、この応援軍を国境でふせぎ、その間に、二十万にのぼる一揆軍総がかりで高尾城を攻め、ついに政親を自殺させ、守護富樫家をほろぼしてしまいました。

そしてこの時から、一五八〇年(天正八年)に、石山(今の大坂)の本願寺が織田信長に追われるまで、約一世紀の間、本願寺の末寺の坊主・地侍・農民からなる一向一揆が、加賀の国を支配し、その代表者たちが、相談して政治をとったのでした。

なお、加賀の一向一揆が成功したのをみて、となりの越中・能登・越前の門徒たちも、次々に一揆を起こして、守護とたたかいましたが、加賀の場合のようには、成功しませんでした。

|

樵談治要 一条兼良(1402~1481年)が、将軍義尚の相談をうけて書いた政治に関する意見書で、当時の公卿の思想がよくわかります。

|

よろい屋 戦乱のつづく世の中では、よろいや武具を

つくるのがさかんになりました(職人尽(づくし)絵屏風)。

|

⑯ 下剋上(げこくじょう)の世の中

応仁の乱のころに、公卿として最高の地位にあり、もっともすぐれた学者でもあった一条兼良(かねら)は、彼のあらわした『樵診治要』(しょうだんちよう)にという本のなかで、「今ほど下剋上の世の中はない。」となげいております。

それはどうしう意味なのでしょうか。

足利義政が、将軍とはいいながらも、すこしも将軍としての実権をもたぬ、たんなるロボットにすぎず、実権が、細川勝元や山名宗全ににぎられていたこと、また、義政のあとに将軍職についた義尚(よしひさ)・義植(よしたね)、ことに義澄(よしずみ)のときになって、将軍の実権が、全く管領細川政元の手にうっったことは、すでにのべたとおりです。

このように実権が下のものにうつったことは、将軍家ばかりでなく、守護大名の家でも、同じことでした。

もと斯波家の家老であった朝倉敏景が、応仁の乱のどさくさにつけこんで、もとの主人の斯波家にかわって越前の守護となり、赤松家の播磨の守護代であった浦上氏が、やがて、その守護職をうばってしまったのは、そのよい例です。

このように、身分の下の者が、その実力にまかせて、身分の上の者をおしのけ、それにとってかわることを下剋上というのです。

この下剋上ということは、世の中が大きく変わるときには、いつでも、どこでもみられることですが、応仁の乱のころほど、露骨にあらわれたことは、例が少ないといってよいでしょう。

それを、もうすこし別な方面から、みてみましょう。

平安時代いらい長いあいだ、高い官位や荘園をひとりじめにし、支配者として、栄華の生活をしてきた、公家社会の人々が、応仁の乱をきっかけに、すっかりおちぶれてしまいました。

それに反し、官位や身分の低い守護たちが、支配者の地位にのぼり、武力と富の力で、彼らを見下すようにたったこと、また、公家や社寺につかえて、荘園をあずかっていた代官や地頭らが、領主らの命令を聞かず、荘園を横領するようになったことも、下剋上のあらわれです。 |

武士とこじき 十五世紀ごろの武士の姿と思われ、

鎌倉時代のほこり高い武士とちがって

下品で粗暴な感じがみなぎっています。

こじきのすがたとともに、このころの世相を

よくあらわしています(融通念仏縁起絵巻)。

|

しかし、これらにもまして、一条兼良らが「下剋上の世の中だ。」となげいたのは、土民とさげすんできた農民たちが、団結して反抗し、頭をもたげてきたことであります。

土民出身の下級武士である足軽が、武将の統制に従わないで、乱暴をはたらいたことや、農民が、都市の貧しい民衆と一緒になって、徳政一揆を起こし、たびたびその要求をとおしにたことなどは、まえにみたとおりです。

また、山城の国一揆や加賀の一向一揆のように、守護の支配をはねつけ、あるいは、守護をほろぼして、自分たちで一国の政治を行ったことなども起こりました。

このようなことは、これまでの歴史にかつてないことでありました。

このように、応仁の乱の頃から、きゅうに下剋上とよばれる動きが目立つつようになってきました。

それは、この時代が歴史のながれの大きな曲がり角であり、政治や社会や経済の面で、大きな変わり目であったことのあらわれです。

そしてこの時代には、政治・経済・社会のうえの大きな変化にともなって、文化の面でも、東山文化とよばれる特色ある文化が、かたちづくられました。

top

**************************************** |