|

****************************************

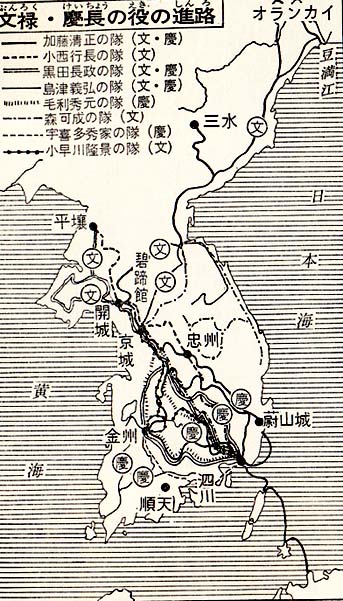

Index 一章 二章 三章 四章 五章 参考資料

二章 秀吉の天下統一

1 信長死後の十一か月

① 明智光秀のさいご

② 清洲会議

③ 柴田勝家ほろぶ

2 国わりと城わり

① 国わり

② 城わり

③ 難攻不落の大阪城 |

3 関白・豊臣秀吉となる

① 秀吉の出身

② 豊臣を名のる

③ 小牧・長久手の戦い

④ 九州平定

⑤ 全国統一なる

4 検地と刀狩り

① 大商人とむすぶ

② きびしい検地

③ 太閤検地の役割

④ 刀狩り

⑤ きびしい身分の差 |

5 朝鮮出兵

① 中国征服の野望

② 文禄の役

③ 遠征軍の内情

④ 明軍きたる

⑤ すりかえられた講和条約

⑥ 慶長の役

6 孤独の秀吉

① ゆたかな金銀

② 独裁者のあせり

③ 関白切腹

④ 晩年の秀吉

⑤ 秀吉のさいご |

1 信長死後の十一か月 top

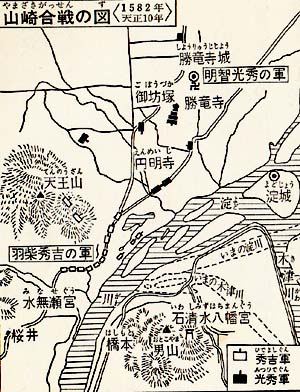

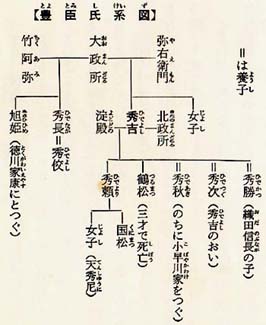

① 明智光秀のさいご

主君信長を血まつりにして、天下をうかがった明智光秀が安土城にのりこんだのは、本能寺の変の三日後、一五八二年六月五日でした。

毛利の大軍に対し、とても勝目はるまいと光秀が考えていた秀吉が、急報を手にするや、ただちに毛利輝元と和して高松城を落したのは、その前日の六月四日でした。

秀吉はすぐ、姫路城にひきあげ、九日に姫路をたち、信長のとむらい合戦のため、まっしぐらに東上、十一日に尼崎にはいり、十三日には織田信孝(のぶたか、信長の三男)をむかえて、光秀退治に進発しました。

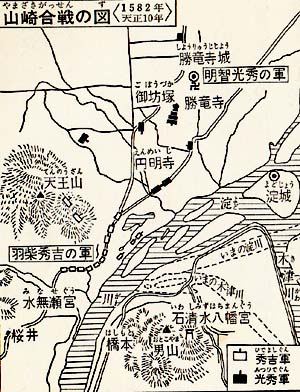

これに対して、光秀も兵をすすめ、両軍は、山城の山崎(現在の京都府乙訓軍大山崎)で遭遇戦を展開しました。

光秀軍にまさること二倍の秀吉勢は、まず山崎の要点をおさえ、天王山をも占領しました。

午後四時、白兵戦(刀・槍などを用いてする肉薄戦)はたちまち、明智方を包囲攻撃して、これをうちやぶりました。

光秀はいったん勝竜寺に逃れ、夜中ひそかに近江の坂本へ脱出の途中、百姓たちにおそわれて、果てました。 |

明智光秀画像 知略にすぐれ連歌や和歌・茶道に長じた教養ある武将ですが、主君信長を討ったあと

秀吉にほろぼされました。

|

冷酷な下剋上(げこくじょう=家臣が主君をしのぐこと)の世相さながらの時代ではありましたが、信長の出現から秀吉の統一までの三十年間は血で血をあらう騒乱の地獄絵を見るような、大動乱期でした。

信長を殺したその光秀を、今また同僚の秀吉がうち殺しました。

なぜこういうことがおこったのか、秀吉が光秀をうったのは当然として、光秀が信長を殺したことは、今もって、その理由がはっきりいたしません。

ある人は、信長が光秀のうらみをかったからだといい、またある人は、光秀が信長にひどくはずかしめられたからだといい、またある人は、天下一の美人といわれた光秀の妻を信長がねらったからだ、などといっていますが、どれも、なるほどそうだと思われる理由とは考えられません。

たぶんこうではなかったかと思われることは、秀吉救援に出発した信長の身辺は、まことに無防備状態であったこと、そして、信長腹心の勇将たちは、いずれも遠征していて、戦闘がぱかどらず、くぎづけになっていたこと、そのため信長を殺しても、だれも、すぐには、手だしのできない情勢にあるとにらんだ光秀が、今このすきに、天下をわがものにしようと、悪い心をおこしたのでしょう。

ところが、光秀の計画には、大きな誤算がありました。

それは秀吉が神わざのような電撃作戦でおそいかかってきたことです。

毛利の大軍とにらみあっていた秀吉です。その秀吉を光秀も信長も救援にいこうとしていたのです。

その秀吉がきゅうに攻めてきたのですから、光秀の計略はすっかりくるってしまいました。 |

|

光秀が信長討滅を伝えた毛利輝元への急報は、その翌日、早くも高松についたのですが、それを秀吉方にうばわれてしまいました。

ですから秀吉は、信長の死を知らない毛利軍に対し、有利に和をむすぶことに成功し、いそいで引返すことができたのです。

こうして、信長を殺してから十一日め、天下をねらった明智光秀は、あえなく消えていきました。

② 清洲会議

山崎合戦から十四日ごの六月二十七日、信長の二男信雄(のぶお)、三男信孝(のぶたか)、柴田勝家、羽柴秀吉、丹羽長秀、その他多くの家来たちが清洲城に集って、会議をひらきました。

信雄と信孝は、どちらも信長のあとをつぎたくてあらそいました。勝家は信孝を支持していたのですが、秀吉が信長の長男信忠の子三法師(さんぼうし)をだいてあらわれ、彼の主張どおり、三法師を織田家のあとつぎにすることにきまりました。

また、勝家は秀吉の長浜城と近江六万石をとり、そのかわり秀吉は播磨のほかに山城、河内と、光秀の旧領丹波をとりました。

こうして、清洲会議を秀吉がリードしたのですが、そのあと、秀吉は、山城に検地をはじめたり、京都に奉行をおいたり、十月十五日には京都の大徳寺で、信長の葬儀を盛大にとりおこなったりして、天下統一をめざすあとつぎは秀吉だ、といわんばかりのふるまいを見せました。

|

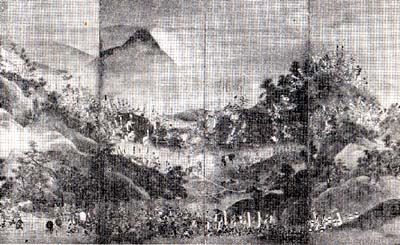

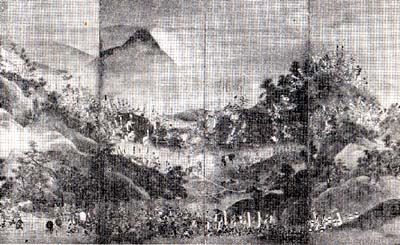

賤ヶ嶽合戦図屏風 滋賀県北部琵琶湖と余吾湖の間にある賤ケ嶽を

めぐって、 1583年(天正11年)4月、秀吉軍と勝家軍の

攻防戦が展開されました。このいくさの先陣をあらそった

加藤清正、片桐且元らの奮闘は「賤ヶ嶽の七本やり」として有名です。

|

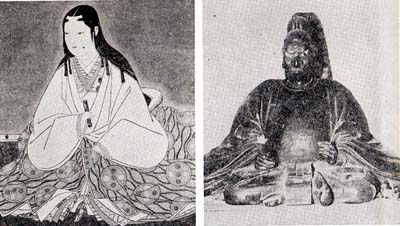

右=柴田勝家 織田家第一の武将として数々の軍功をたてました。

信長の没後、秀吉と対立しましたが賤ヶ嶽(しずがだけ)で敗れ、

北庄(きたのしょう)の居城で自殺しました。

左=お市の方 信長の妹、はじめ浅井長政にとつぎましたが、

長政が信長にほろぼされたあと勝家の妻となりました。

淀殿はお市の方の娘です。

|

③ 柴田勝家ほろぶ

勝家や信孝らは、毛利や伊達とつうじて、秀吉に対抗しようとしましたが、秀吉はすばやく、柴田方の長浜城を攻めおとし、十二月には、雪の中を三万の大軍で岐阜城をかこみ、信孝の手元から三法師を取上げて、これを安土に移しました。

一五八三年(天正十一年)の正月になると、滝川一益(かずます)が伊勢(三重県)の亀山と峰の二城によって秀吉に反撃し、勝家の進出をたすけました。

しかし、勝家は雪にとざされて身うごきができませんでした。

三月三日になって、やっと勝家は大雪を突破して、近江に進出しました。

そこで秀吉は、伊勢を信雄にまかせ、軍を近江にすすめて、四月十七日、勝家と琵琶湖の北、賤ヶ嶽(しずがだけ)で対陣しました。

一方岐阜の信孝は、勝家に呼応して兵をあげ、秀吉方の大垣城を攻めました。

秀吉はすぐ馬を走らせて、これを救援にいきました。その留守ちゅうに、賤ヶ嶽の大岩山のとりでをまもる、秀吉方の中川清秀が、攻めおとされました。

二十日のお昼ごろ、この急報をうけた秀吉は、ただちに引返し、約六十キロを、六時開ほどで帰りつきました。

そして、翌二十一日のあけがたから、もうれつな攻撃を開始して、一挙に勝家の軍を攻めやぶりました。

雪のなかをおちのびていく勝家をおって、秀吉は息つくひまもあたえず、彼の本城、北庄(きたのしょう=福井市)をかこみました。

勝家は妻お市の方(信長の妹)を殺し、天守閣のてっぺんにのぼって火をはなち、「勝家の腹の切りようを見よ」とさけんで、火中の人となりました。

秀吉は、こうして加賀、能登、越中をもたいらげ、これを前田利家や丹羽長秀にあたえました。

北陸平定をおわってひきあげた秀吉は、織田信孝に岐阜城をあけわたさせ、五月二日に切腹させました。

前年の六月二日に信長が殺されてからちょうど十一か月、この間の秀吉は、どの事件をとっても、いちかばちかの決戦の連続でした。

四十八才の血気ざかりでもあった彼は、つぎつぎに敵をなぎたおして、ついに信長のあとを実質的にうけつぐ、大人物にのしあがっていたのです。

2 国わりと城わり top

|

① 国わり

たしかに賎ヶ嶽の戦いは、信長のあとを勝家がとるか秀吉がとるか、まさに天下分けめの一戦でした。

秀吉自身も、「日本の治(ち)このときにあり」という決意でたたかいました。

ですから、柴田勝家をほろぼすと、まず秀吉は近江に徹底した検地を命じ、百姓たちをしめあげる政策をうちだすとともに、いっぽう大名たちに対して、大規模な配置がえをしました。

前田玄以(げんい)を京都奉行にし、池田恒興(つねおき)を大阪から美濃にうつして、秀吉みずから大阪へのりこみ、まもなく紀伊をたいらげると、筒井順慶(じゅんけい)を大和(奈良県)から伊賀(三重県)へうつしました。

そして、弟の秀長に大和、紀伊、和泉をあたえました。

丹羽長秀を勝家のいた北庄へうつし、そのあとへ杉原家次をいれました。

こんなやりかたで、秀吉は、その後も、どしどし大名たちをうつしかえました。

信長は、たいてい大名たちをもとのところにおいて、他へ動かしませんでしたが、秀吉はかまわず、動かしました。

これは、信長時代には、信長と大名が、まだ対等の関係にあつたからですが、賤ヶ嶽の戦い以後における秀吉は、丹羽長秀のような先輩でも、大名たちはみな秀吉の家来、つまり、主従の関係であるとみなしたからです。

これは「国わり」といわれるやりかたですが、これとならんで「城わり」をやりました。

② 城わり

戦国時代の大名たちは、領内の豪族、武士たちを征服して、鎖国を統一したのですが、こういう豪族たちの小さな城があちこちにたくさんありました。

秀吉は、大名には一つの城だけをあたえて、領内にあるそのほかの小さな城は、みんな破壊させることにしました。

そうして、大名たちをかってに他領へうつしかえ、土地に根を張った軍隊をととのえるのをむずかしくしました。

つまり城わりに、反乱をなくす一つの政策でもあったわけです。

秀吉は、こうして「国わり」「城わり」をすすめたのですが、もちろん、彼の本拠を中心にして、そのまわりに腹心の家来や、弟たちをすえたことは、まえに見たとおりです。

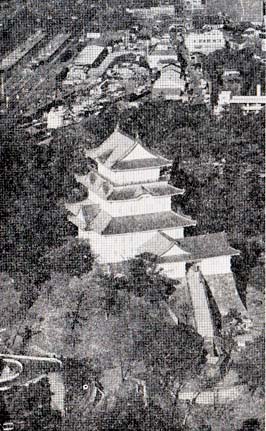

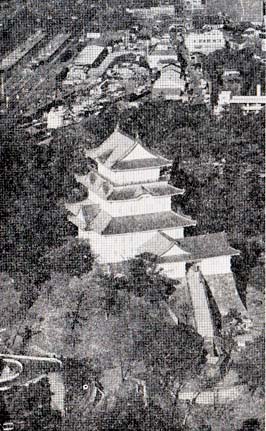

③ 難攻不落の大阪城

秀吉は、このように体制をかためておいて、本拠の大阪に、難攻不落の大阪城をきずいたのです。

一五八三年(天正十一年)九月一日から着工、毎日二万から三万人の農民が、支配下の諸国からよびあつめられて工事にしたがいました。

外堀、内堀の二重の大きな堀をめぐらし、そのなかに本丸、二の丸、三の丸の天守がそびえていました。

本丸の天守は九層で、二年ばかりでできあがったといわれていますが、これはまことに豪華けんらんたるもので、なかには「こがねの茶室」という、金でつくられた茶室もありました。

低い身分からなりあがった秀吉が、先輩や同輩をしりめに見て、天下を統一し、すべてを目下に見くだすためには、こういう大天守閣をつくる必要をつよく感じたのでしょう。

信長にしても秀吉にしても同じですが、とくに秀吉は、その名をみとめられた墨股城(すのまたじょう)を建設したころから、土木技術の運用にすぐれていました。

高松城の水攻めでも、これか大きくものをいったのですが、このような大規模な土木工事ができるようになったことは、近世大名の大きな特色だといえるでしょう。 |

大阪城の図 オランダ人宣教師モンタヌスが伝聞をもとにえがいた

大阪城の鳥かん図で、豪壮な城のかまえがしのべます。

|

3 関白・豊臣秀吉となる top

① 秀吉の出身

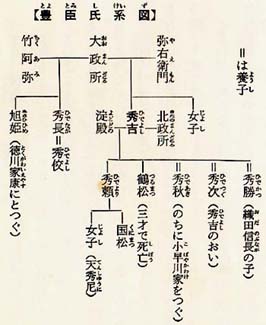

秀吉は、尾張国愛知郡中村の百姓、木下弥右衛門の子として生まれました。

弥右衛門は、もと信長の父につかえた鉄砲足軽(身分の低い徒歩の兵卒)でしたが戦傷のため、田舎にひっこんで百姓をしていたのです。

父の死後、母のなかは、いぜん信長にっかえていた同朋衆(茶、弁当などの雑用をつかさどる役)のひとり、竹阿弥(ちくあみ)と再婚して、弟の秀長と妹の旭姫が生まれました。

ですから、秀吉はまるでみすぼらしい水のみ百姓などの出身ではないのです。

ところで、秀吉が信長につかえて、とんとん拍子に出世していきますうちに、はじめのうちは、秀吉自身が信長のあとをついで、天下統一をやりとげることなど、夢にも思っていなかったでしょう。

ところが、やがて、そういう星が自分にめぐってきだことがわかると、秀吉は、自分の出身が農村の百姓だということが、気になりだしました。

そこで信長の死後は、そのあとをつぐというつもりで、平氏を名のっていました(織田家も平氏の流れをくむと称していました)。 |

秀吉の生地 織田家の足軽木下弥右衛門の子として

1536年(天文5年)名古屋市中村公園付近で生まれました。

|

② 豊臣を名のる

日本という国は、今でも門ばつとか、家柄が大きな社会的意味をもっている国ですから、この秀吉の態度は、当時としては、あたりまえのことでした。

大阪に天下の支配者として君臨するようになりますと、秀吉は、そのことが、いっそう気になってきました。

彼は武力で天下を見くだしたのですが、今やなんとしても小百姓の子では、肩身がせまい思いです。

そこで彼は、征夷(せいい)大将軍(政権と兵馬の権をつかさどり、全国を統治する幕府の頭)になるために、当時、瀬戸内海の鞆ノ浦(とものうら)に流浪の身でいた前将軍足利義昭の養子になりたいと申ししれましたが、ことわられました。

そこで、歴代摂政・関白・太政大臣に任じられている藤原家の嫡流(ちゃくりゅう)近衛前久の養子になり、藤原秀吉ということで関白(かんぱく=天皇を助けて天下の政治を行う役)になりました。

その万一五八六年(天正十四年)には太政大臣になり、やがて、みずから豊臣(とよとみ)と名のりました。

秀吉ほどの実力者ですから、単純に門ばつや家柄にあこがれだのではないでしょう。

支配者として、これをうまく利用したのです。

そのころ、秀吉は自分で「わたしは天皇の血をひいている」といったり、また、高山国(こうざんこく=台湾)に書きおくった国書に「わたしの母はめでたい日輪の夢を見てみごもり、わたしを生んだ」と書いていることなどを考えあわすと、自分をいかにも権威ある人に見させようとした秀吉の心理がにじみでています。

しかし、豊臣を名のったのは秀吉の独創で、これだけは、今まで平氏であったり、源氏になろうとしたり、藤原になったりした彼にしては、そういう名門の姓をたよりにしない、という自信にあふれています。

そうしてこの精神は、やがて全国を統一しおわって、本当の絶対権力者になりあかってしまいますと、今度は、関白さえも抹殺してしまうことにまで発展していきます。

それは、おいの関白秀次をころすところでのべることにします。

③ 小牧(こまき)・長久手(ながくて)の戦い

さて、秀吉が着々と天下一の実力者になっていくことは、織田信雄にとっては、あまりにかってすぎると思えたことでしょうし、勝家にも秀吉にもつかず、もっぱら甲斐や信濃(長野県)へ進出していた徳川家康にとっても、不安なことでありました。

そこでしぜん、信雄と家康がむすびつくことになったのです。

こうなると秀吉にとっては、主君であった織田家を敵にまわすことになり、大変不利になります。

そこで秀吉は考えました。

たぶんこの作戦参謀は、信雄の家老たち岡田、津川、浅井の三人だろう。

よし、あの三人をだきこんでやれと、これらをそそのかしました。

この計略を察知した信雄は、ただちに三人を殺してしまいましたから大変です。

とうとう秀吉は、家康・信雄とたたかうことになりました。

一五八四年(天正十二年)、両軍は尾張で対戦し、名古屋北方のふ牧・長久手の戦いでは秀吉軍が負けたほどです。

そうして半年ほどにらみあいをしたあげく、講和しました。

講和は対等で行われたのですが、そのあと秀吉が、ぐんぐん強くなりましたので、いつのまにか、家康は秀吉の家来のようになってしまいました。

一五八五年、秀吉は、四国の長曽我部元親(ちょうそがべもとちか)を攻めて降伏させ、八月には、越中(福井県)の佐々成政(さっさなりまさ)をたいらげました。

④ 九州平定

そのころ九州では、島津氏が大友氏や竜造寺氏をおさえて、いきおいをほこっていました。

秀吉は一五八五年十月、島津氏に対し、大友氏と講和をするようにすすめましたが、ききいれませんでした。

そこで秀吉は、九州の島津征伐を決意しました。

彼は、まず堺や博多(福岡市)の豪商たちと手をむすび、戦争の凖備にとりかかりました。

一五八六年(元正十四年)には、毛利、小早川、吉川、長曽我部(ちょうそがべ)らの西国武将に、黒田孝高、仙石秀久、小西行長ら、秀吉の直臣をつけて、ぞくぞくと九州へくりこませました。

そして、翌年三月一日、秀吉は大阪城を出発、途中ぜいたくな旅をつづけて、二十五日には下関につき、ここで新しく戦闘部隊を組んで、一挙に南進を開始しました。

鉄砲隊の電撃作戦に、ひとたまりもなく敗走する島津軍をおって、秀吉勢は薩摩国に攻めこみました。

五月八日、島津義久は頭をそり、秀吉をおとずれて降伏しました。

秀吉は義久の命をたすけ、これに薩摩、大隅、日向三国の領有をみとめてやりました。

そして、六月七日博多へひきあげ、小早川隆景、黒田孝高(よしたか)、森可成(よしなり)らに筑前、筑後、豊前などの土地をあたえ、佐々成政(さっさなりまさ)を肥後(熊本県)にうつし、七月に大阪へ帰りました。

|

|

|

聚楽第(じゅらくだい) 秀吉が京都につくった城のように広大な邸宅です。

左は聚楽第図屏風。交わりを堀と石垣でかこみ、ぜいたくな建物がたちならぶ景観がよくえがかれています。

右は聚楽第にあった西本願寺の飛雲閣です。 |

|

北野大茶湯図 あちこちに見える小さな亭、ながれの水をくみ

茶をたてるなど、茶会のようすがしのべます(東大史料編纂所)。

|

小田原城 関八州の領主北条氏の本拠でしたが、

1590年(天正18年)秀吉に攻め落とされました。

今の城は戦後の再建です。

|

⑤ 全国統一なる

大阪に帰ると、かねてから命じておいた、京都のお城でもあり邸宅でもあった豪華な聚楽第(じゅらくだい)ができあがっていたので、一九月にはここへうっり、十月には北野(きたの=京都市北西部)で大茶会

* を催したりしました。

そして、翌一五八八年(天正十六年)の四月には、後陽成(ごようせい)天皇を聚楽第にまねき、そこで諸大名に、天皇と関白に忠節をちかわせました。

今や日本国じゅうで秀吉にしたがわないのは、小田原の北条氏と、東北の伊達、南部氏らだけでした。

秀吉は使いをやって、北条の服従工作をしましたがききませんでした。 |

そこで一五八九年(天正十七年)十一月に挑戦状をつきつけ、小田原攻めにふみきりました。

北条氏は、小田原の本城のほか約五十の出城に、総勢三万四千の軍勢がたてこもっていました。

これに対し秀吉の軍隊は約十五万人、このほか海軍の大船団が海を圧して、戦略物資をはこびました。

秀吉は、近江水口城主長束正家(ながつかまさいえ)を補給部隊長に任じ、金一万枚をあたえ、伊勢、尾張、三河、遠江、駿河の五か国で兵糧米を調達させました。

大名には妻をよばせ、秀吉も淀殿(お市の方の長女。秀吉の側室となり、秀頼を生む)を呼んで長期作戦をとり、小田原を兵糧攻めでくだすことにしました。

多くの小城に分散していた北条軍を、分裂作戦と外交政治工作とでうまく抱き込むことに成功したので、一五九〇年七月五日、小田原本城の北条氏も降伏し、氏政、氏輝は切腹、氏直だけは家康のむこだということでたすけられ、高野山におくられました。

七月十三日、秀吉は小田原に入城し、北条氏の旧領を家康にあたえ、家康の旧領には、秀吉の信頼する家臣たちをいれました。

八月には、秀吉みずから会津(福島県)に駒をすすめ、ここに蒲生氏郷(がもううじさと)を封じ、奥羽地方の「国わけ」をおわりました。

ふりかえってみますと、彼が山崎に光秀をうったときからちょうど八年め、はるばる奥羽まで遠征した秀吉は今や、完全に日本全国六十余州の平定をなしとげたのです。

かくて九月一日、秀吉は意気ようようと、京都に帰りました。 |

豊臣秀吉画像 小からな秀吉は大きな衣装や

つけひげで威容をしめしました。

|

* 北野大茶湯

一五八七年(天正十五年)、豊臣秀吉は京都の北野神社と北野松原で大茶会をもよおしました。これが北野大茶湯といわれるものです。

この茶会は、秀吉がもっている名物茶器をのこらず茶道にねっしんなものに見せる目的でした。

北野大茶湯の高札にも書かれているように、茶湯にねっしんなものは、貴賤貧富をとわず、かまひとつ、つるべひとつ、飲みものひとつでもよいから持参してよいという、秀吉の解放的な気持ちをよくあらわした茶会でした。

はじめは十月一日から十日間の予定でしたが、佐々成政の領国肥後(熊本)に一揆がおこったしらせで、一日でおわりました。 |

4 検地と刀狩り top

① 大商人とむすぶ

このように見てまいりますと、いかにも秀吉という人物は独りで大活躍をして、天下を統一した英雄のように見えますが、じつは、彼が神速機敏壮大動員をするためには、かげの力が大変だったのです。

軍隊、武器、食糧、そして、その進軍のための輸送運搬ならびに敵情捜査から、その助けをつとめた町人たちや、それをささえるもとになっていた農民に対する心くばりなど、こまかいところまで、ぬかりない作戦計画をたてなければなりませんでした。

九州の島津遠征にあたっては、堺や博多の豪商

* を利用しました。

秀吉の側近にいつもついていた千利休(せんりきゅう)は、堺の豪商でした。

利休は、おなじ堺の豪商で茶人の津田宗及や今井宗久、また博多の豪商で茶人の島井宗室や神谷宗湛らを秀吉にとりもって、作戦に協力させました。

ことに、あとでのべる朝鮮遠征にあたって、島井や神谷は、大きな役割をはたしました。

* 堺の商人

堺は摂津・和泉・河内三国の境におこった港町です。

堺の港は平安時代からひらけましたが、室町時代には日明貿易、のちには朱印船貿易によってめざましく発達しました。その繁栄をきずいたのは、堺を中心に活躍した商人たちです。

堺の商人たちは、戦国の戦乱から町をまもるために自治組織をつくりました。

町の支配権はしだいに町衆の手にうつっていき、えらばれた三十六人の代表者が会議をする会合衆によって町政を運営したのです。

この自治都市は大きな経済力と自治政治によって自由な空気がながれていましたので、学者・僧侶・芸術家などがたくさんあつまりました。 |

|

千利休像 わぴ茶の開祖。

秀吉につかえましたが、のちに

怒りを受けて切腹させられました。

|

② きびしい検地

一方、農民たちに対しては、彼が農民出身であるだけに、その対策は、大変徹底したものでした。

山崎の合戦で光秀を殺した農民にはほうびをあたえ、自分の勢力をのばすために農民の力を利用していました。

ところが、賎ヶ嶽の戦いに勝ち、天下統一を確信したころから、農民に対する秀吉の態度は一変しました。

戦いにやぶれた柴田勝家の家臣佐久間玄蕃(げんば)盛政の主従三人をとらえ、ほうびにあずかりたいと申しで九十二人の百姓たちを、秀吉は、百姓に似あわしからぬことをした、としかり、のこらずはりつけにして殺してしまいました。

そして、このあと国わりや城わりを断行して、大名たちをふるえあがらせましたが、同時に彼は、近江にきびしい検地を申しつけたのです。

検地は、秀吉がはじめたものではなく、それまでにも、戦国大名たちが、各地でおこなっていますし、信長も実施しました。

しかし、これらの検地は「指出し」といって、その土地を支配している責任者が、自分で土地の台帳をつくって提出したのです。 |

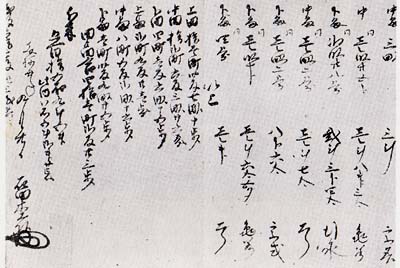

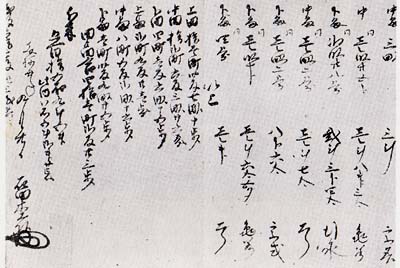

太閤検地の検地帳 1595年(文禄4年)、大和国高市郡くめ村の

検地帳です。左下に石川正澄の署名があります。

正澄は石田三成の兄で、検地奉行をつとめていました。

|

ところが秀吉の場合は、検地の役人を含めて現地に派遣し、田や畑をひとつひとつ実測して面積をきめ、収穫高を何石何斗何升と、こまかにしらべあげました。

そして、これまでのまちまちの面積計算をすっかりあらためて、六尺三寸(1m90cm)を一間とし、一間四方を一歩、三十歩を一畝、三百歩を一反、十反を一町としました。

そして、その収穫高をあらわす計量には、京枡(きょうます=現行の0.86合。0.16リットル)を標準することにきめました。

同時にまた、収穫量の多少によって、土地を上、中、下に区別し、その田畑の耕作者である農民の名を明記した検地帳をつくりました。

こういうきびしい実測が行われますと、地主や農民たちにとっては大変不利でしたから、検地をめぐって、各地で農民の一揆がしきりにおこりました。

一揆でなくて、村じゅう申しあわせて逃げだすというやりかたで対抗したところもあります。

こういうやりかたを「逃散」(ちょうさん)といいます。

しかし秀吉は、だんこたる方針で検地を強行したのです。

一五九〇年に小田原を攻めほろぼしたあと、秀吉は、奥羽地方に検地をおこなう命令をだしましたが、そのなかには、つぎのようなはげしい態度をしめしています。

「検地をおおせいだされた主旨を、土豪や百姓たちによく理解させるようつとめよ。

もし、検地に反対するものがあったら、領主ならば城へ追いこんで、ひとりのこらずなで切りにせよ。

農民ならば、一郷も二郷もなで切りにして、たとえ国郡(くにごおり)が荒廃してもかまわない。

このことを、六十余州出羽(でわ)奥羽(おうう)まで徹底しておこなえ。

山の奥、海はろかいのおよぶところまで、心をいれておこなうべし。」 |

はたして奥羽の各地では、土豪たちが一揆をおこし、出羽では検地役人を包囲して、皆殺しにしようとしたほどの大さわぎがおこりました。

そこで、出羽検地の司令官であった上杉景勝はただちに出動して土豪や農民をなで切りにしました。

こうして検地は、秀吉の命令どおり、きびしく行われたのです。

③ 太閤検地の役割

検地は秀吉が一五八三年(天正十一年)に近江ではじめたころからつづいて行われましたが、彼が関白をおいの秀次にゆずって、太閤とよばれるようにたってから、いっそうはげしく、広い地域に行われるようになりました。

そこで、これを「太閤検地」とよんでいます。

太閤検地は、土地を実測して、その耕作農民を土地にしばりつけ、その農民が最低生活をするのに必要なもの以外は、すべて支配者にたてまつらせる政策でした。 |

検地尺 太閤検地にもちいられた検地尺。上が表、下が裏。

表の面にしるされた×印間は曲尺の一尺で一寸ごとに線があります。

裏面に奉行石田三成の花押がみえます。

|

これは、農民のなかから力のあるものをださせないための用心でした。

もし、力のあるものがあらわれて、武士になり、領主になることがあると、いつまた、秀吉自身のような人物があらわれるかもしれないからです。

この検地によって、農民たちは、今までのいりくんだ村の支配関係から切りはなされて、直接、領主に結び付けられたほかに、まとまった村にきりかえられました。

つまり、領主である武士が農民を直接支配して、そこから年貢をまとめてとりたてるのに、大変便利な仕組にしたというわけです。

このことは、今までその土地に住んでいた地侍とか土豪たちにとっては、村との結び付きをきりはなされることになります。

そこで、この人たちには別に新しい土地をあたえ、やがては城下町に召しあつめられて、大名の家臣にされてしまうことになりました。

検地には、今まで村のなかにいた武士たちを、村からおいだしてしまうというねらいもあったのです。

このような政策を「兵農分離」といいます、か、農民を土地にしばりつけて、村には農民だけとし、武士たちはみんな城下町にあつめてしまう、つまり、兵士と農民をはっきりきりはなして、べつべつにする政策でしたから、こうよぶのです。

このため、今まで小作だったり、身分の低かった農民のなかには、かえってよろこんだものもいましたが、土豪としていばっていたものは、村をおいだされたり土地を取上げられたりしましたので不平不満がつのり、この人たちが集って、一揆をおこしたのです。

④ 刀狩り

この一揆の力は、なかなかあなどりがたいものでした。

そこで秀吉は、農村のなかの武力をなくしてしまいたいと考えました。

そこで一五八八年(天正十六年)に、有名な「刀狩り令」をだしました。

刀狩り令には、 |

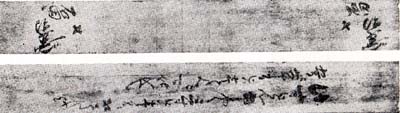

刀狩り令 一五八八年(天正十六年)、秀吉が百姓の武器を取上げるためにだしたもの。

|

「百姓たちの持っている弓・槍・鉄砲などをのこらずさしだせ。

こういうものは、百姓には不必要なものだし、一揆をくわだてるもとになる。

百姓は、農具だけ持って耕作をしておればよい。

さしだした武器は、今度京都に造営する大仏の釘やかすがいにするのだから、百姓たちにとっても、この世はもちろん来世までもすくわれることになる。」 |

という意味のことを書いています。

この刀狩りは、どれほど実行されたものか、くわしくはわかりませんが、大名たちにとっても、大変つごうのいい命令ですから、かなり、きびしく行われたものと思われます。

⑤ きびしい身分の差

こうして農民は、いよいよ無力な働き手にされてしまいましたが、やがて、朝鮮遠征がちかく行われることがはっきりしてくると、きゅうに武士をやめて、町人や百姓になるものが、めだってくるようになりました。

そこで一五九一年(天正十九年)、今までにない大がかりな検地を実施させる一方、秀吉は、武士であるものが、町人や百姓になってはならぬ、また百姓が武士になってはならぬという、いわゆる士農工商の身分を、くぎづけにする厳命をだしました。

これで兵農分離の政策は、いっそうきびしいものになったのです。

おなじ年、和泉(大阪府)では、検地にあたって、百姓たちから十六か条の誓約書をださせていますが、それを見ますと、村が組をつくらないこと、もし、となり村にそういうくわだてがあれば、密告すること、年貢の納入を確実にすること、年貢をださないものや、荒れ地になったところも責任をもっておさめることなど、こまごまと書きしるさせています。

こうして農民は、すっかり骨ぬきにされてしまうのです。

農民の出身だから、農民の天国をきずこうなどという考えは、秀吉には、かけらほどもありませんでした。

そして、この政策は、徳川幕府にひきつがれ、いっそう徹底した、きびしいものになっていくのです。

5 朝鮮出兵 top

① 中国征服の野望

秀吉は、まだ全国統一がおわらないうちから、やがては海をわたって、中国(明=みん)を征服する夢をえがいていました。

そのころ、東洋各地にポルトガル人やイスパニア(スペイン)人がやってきてこれを占領し、自国の植民地にする形勢があって、海外侵略の気運は、大きなうずをまいていました。

こういう海外の形勢に刺激されたこともあったかもしれませんが、それよりも秀吉の軍団は、平和な文化国家を栄えさせるためのものではなく、戦争のために、勝利のために編成されたものでした。

秀吉は、全国統一がおわっても、ただちに政策のきりかえをして、永久の平和と文化の繁栄をはかることに力をいれようとはしませんでした。

そして、途方もない中国征服などを、本気で実行しようとしたのです。

彼は、外国貿曷にも深い関心をもち、また、フィリピンと貿易の交渉をしたり、合湾へ使者をだして、日本にしたがうようよびかけたりしたのですが、一五九二年(天正二十年=文禄元年)正月、ついに秀吉は、中国遠征の手はじめとして、全国の大名たちに、朝鮮への出陣命令をだしました。

|

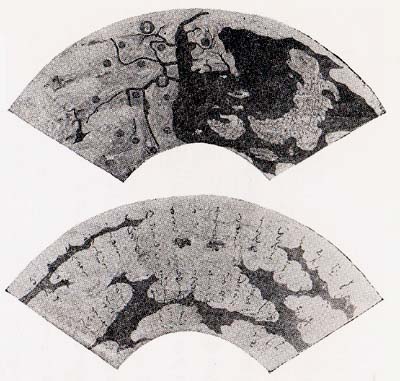

三国地図扇 秀吉が受用した扇で、

表(上)には日本・朝鮮・中国の地図がえがかれ、

裏には日中両国の日常語の対訳がしるされています。

|

② 文禄の役

秀吉はまず、小西行長と対馬(つしま)の宗義智(そうよしとも)らに、朝鮮が日本にしたがうように交渉させましたが、なかなか返事をよこしませんでした。

そこで、いよいよ武力征服をすることにきめ、四月十二日には、一番の小西・宗の連合軍一万八千七百人が釜山(プサン)におしわたりました。

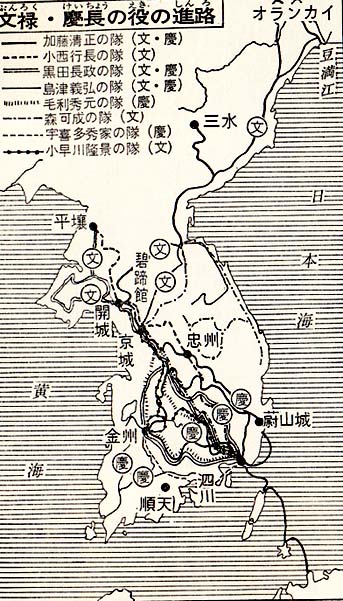

つづいて二番加藤清正・鍋島直茂らの二万二千八百人、三番黒田長政・大友義統らの一万一千人、四番島津義弘ら一万四千人、五番福島正則・長曽我部元親ら二万五千人、六番小早川隆景ら一万五千人、七番毛利輝元三万人、八番宇喜多秀家一万人、九番羽柴秀勝・細川忠興ら一万千五百人、以上、総勢十五万八千の日本軍精鋭が、あとからあとからとつづいて、朝鮮に攻めこんでいきました。

日本軍は、むかうところ敵なきありさまで、五月三日には、早くも首都京城(ソウル)を占領してしまいました。

このあとさらに小西行長らは西部を平壌(へいじょう=ピョンヤン)へむかい、加藤清正らは、東部の日本海側を北進して豆満江(とまんこう=ツーメン川)をわたり満州(中国東北部)まで遠征し、ふたりの朝鮮王子をとりこにしました。

一方国内では、家康をはじめ、前田利家、上杉景勝、伊達政宗ら、十万あまりの軍隊に守備させていた総司令部、九州名護屋の城中で、秀吉は朝鮮における連戦連勝のしらせをうけ、おおよろこびでした。

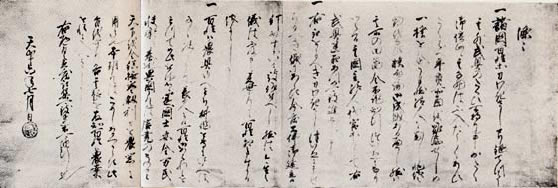

そして秀吉は、やがておとずれる中国征服を夢みた手紙を書きました。

この手紙は、朝鮮遠征に大活躍した小浜(おばま)の豪商組屋(くみや)に伝えられています。

長文のものですが、そのなかで、北京に天皇を、朝鮮王は日本に移住させ、日明両国に関白をおき、自分は寧波(ニンポー)にいて、すべてを統合支配すると、いきまいています。 |

釜山攻撃図 開戦と同時に

朝鮮におしわたった小西・宗の軍勢が釜

山鎮(ふさんちん)城を攻撃しているところです。

|

あいつぐ勝利のしらせに気をよくした秀吉は、みずから朝鮮にわたるといいだしました。

もし、秀吉が朝鮮にわたると、国内が不安でした。

そのうえ、もうそのころには、朝鮮海軍の名将李舜臣(りしゅんしん)が大活躍して、亀舡(きこう)という装甲船で、すぐれた大砲を発射する新戦法をもちい、日本海軍をさんざんうちやぶり、朝鮮海軍が制海権をにぎっていました。

それで、家康や利家は、いろいろと秀吉に思いとどまるよう説得しました。

それでも、なかなかききしれなかったのですが、そのうち、秀吉の母が病気になり、かつ後陽成天皇から、思いとどまるよう手紙がとどいたりしましたので、秀吉も、ついに朝鮮にわたることを断念しました。

秀吉が大変親孝行で、母親を大事にしたことは有名です。

|

耳塚 朝鮮から首級のかわりにもちかえった敵将兵の

耳や鼻をほうむった塚で、現在は耳塚とよばれています。

|

|

③ 遠征軍の内情

さて、日本の遠征軍が、どうしてらくらくと、ほとんど無人の広野をゆくような進軍をつづけることができたのでしょうか。

それは、朝鮮が戦争になれていないうえに、政府が大変腐敗だらくしきっていたことが、大きな理由だといわれています。

日本は、かたなやり刀や槍、それに鉄砲など武力においてもすぐれていました。

そして日本軍が進軍すると、朝鮮人民は、神兵がきてくれたといって、よろこんだと伝えられています。

しかし、これはつかのまのぬかよろこびにすぎませんでした。

日本軍は、けっして朝鮮民族のための解放戦争にでかけていったのではありません。

秀吉は、軍功のしるしに耳や鼻を切りとらせましたので、今でも京都に、塩づけにしてもちかえった耳をほうむった「耳塚」がのこっています。

ずいぶん残酷なことをしたものです。 |

日本軍の中には、堂々とたたかった武士の耳や鼻を切るだけではなく、自分の手柄を大きく見せるために、力のない人民の耳や鼻を切りとったひどいものがいたり、いろいろの品物をうばいとったり、害を加えたりするものもいました。

そのため朝鮮人民も、日本軍の侵略ぶりに大変反感をいだくようになりました。

そして、はげしい反抗をするようにだったのです。

なかでも各地の土豪たちは、財力をもって民衆をあつめ、義勇兵を組織してゲリラ戦を展開し、いたるところで日本軍をひどくなやませました。

④ 明軍(みんぐん)きたる

そのうち、朝鮮の申入れを受入れた明(みん)が、朝鮮へ救援軍をだし、その将祖承訓(そしょうくん)が七月十六日、平壌に攻めてきました。

しかし、日本軍はよくたたかって、これを撃退しました。

そこで明は、沈惟敬(ちんいけい)を平壌につかわし、小西行長と休戦の話しあいをさせる一方、さらに李如松(りじょしょう)をして、翌年一月、平壌を包囲させました。

行長はこの大軍にやぶれ、京城にしりぞきましたが、李如松はさらに京城にせまってきました。そこで、小早川隆景と立花宗茂らは、これを京城の北、碧蹄館(へきていかん)にむかえうって、撃破しました。

こうして明軍と正面衝突するようになると、戦争は目明戦争という、長期戦のかたちになり、日本軍のなかには、苦しさにたえかねて、逃げだすものもあらわれました。

こんなことで、日明両軍のあいだに、おのずから講和をしようという空気がつよまり、一五九三年(文禄二年)五月、小西行長、石田三成らは、明の使節を九州の名護屋(なごや)につれてきました。

|

文禄・慶長の役の総司令部となった名護屋城のあと(佐賀県)。

ここからは朝鮮海峡にある壱岐、対馬がよく見える。

|

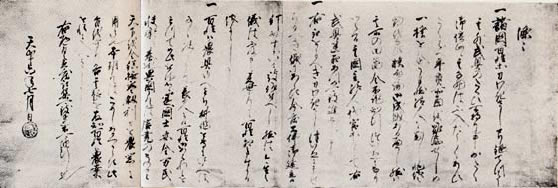

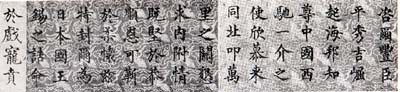

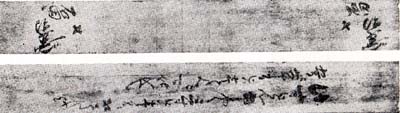

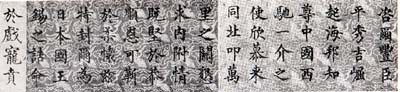

明の国書。日本が明に降伏したように

書いてあったので秀吉はたいへんおこり ました。

下はその冒頭部分です。

|

⑤ すりかえられた講和条約

六月二十八日、秀吉は、朝鮮の南半分を日本領とするとか、王子と大臣を人質によこすなど、七か条のきびしい条件をしめして、講和条約をむすびました。

ところが、これではとても明の政府がしょうちしないだろうと考えた小西行長と明の使節は、たがいにしめしあわせたのではありませんが、行長は秀吉に対し、また、明の使いは政府に対し、いくらかごまかして、とりきめを交換しました。

そこで、明の使節が条約文をもって明に帰り、ふたたび、日本に国書をたずさえてきましたときには、秀吉の考えと、明政府のうけとりかたに、つじつまのあわないところができてしまいました。

つまり、使節が秀吉のまえで、明の国書をよみあげたとき、そのなかに秀吉のことを「なんじを封じて目本国王となす。」ということばがあったからです。

秀吉にしてみれば、明まで征服するような、途方もない夢にもえているときです。

これをきくと秀吉は、かんかんにおこってしまいました。

そうして、小西行長をその場で切り殺してしまう、といいだしたのですが、なみいる諸大名たちがいろいろとりなして、ようやく思いとどまりました。

しかし、とんでもないことだと激昂した秀吉は、明の使いのことなど、全くおかまいなく、ただちに再遠征の出陣令をだしたのです。

すでに講和がまとまったものとして、ほとんど帰国の途についていたやさき、ふたたび出陣令というので、朝鮮に出陣した諸大名はとまどいましたが、一五九七年(慶長二年)、第一回と同じように、清正・行長を先頭に、十四万人あまりの大軍が朝鮮に上陸しました。

⑥ 慶長(けいちょう)の役

今度はなかなか苦戦で、加藤清正が蔚山(うるさん)城に包囲されたときなどは、全滅寸前のところを、毛利秀元らに救けだされたほどでした。

そのうち翌一五九八年八月、秀吉が死んだため、同年のうちに日本軍はすべて帰国し、朝鮮出兵、明国遠征という秀吉の途方もない夢は、ここにおわりをつげました。

6 孤独な秀吉 top

① ゆたかな金銀

尾張の一農民であった秀吉が、日本で全国を統一し、その権力は、朝鮮全土にまで及びました。

おりから当時の外国貿易にあおられて、各地の絋山がつぎつぎに開発され、日本のゴールドラッシュ時代が到来しました。

秀吉はその金銀をほとんど、ひとりじめにしましたので、大阪城には、黄金がいっぱいたくわえられて、うなっているといわれました。

一五八七、八年頃にこの黄金で大判をつくり、当時、大変まぎらわしかった貨幣流通の統一をはかりました。 |

秀吉時代の金貨・天正大判金

|

西本願寺大広間 秀吉が文禄年間のはじめに隠居所として

たてた伏見城の広間を移築したといわれ162畳の広さがあります。

室内は極彩色のふすま絵やらんま彫刻でかざられ、

桃山時代の豪華けんらんな書院建築のようすがしのべます。

|

そして一方では、京都の聚楽第で、貴族や親類、武将たちに、盛大に金銀の分配を行いました。

このときの総額は、三十六万五干両におよんだといわれています。

また、秀吉は、金ぴかの豪華な聚楽第をたてたり大阪城をきずいたり、しかも城中には、解体組立ての自由な「こがねの茶室」をもうけて、たのしみました。

いわばこうした傾向は、成金趣味といったもので、高い教養のないものが、権力や財力を自由にすることができる生きかたをするものです。

それは、そういう人には、人間としての高貴で深い精神的充実がともなわないからです。

本当にすぐれた人間の文化が、金銀や建物などではなく、人間の精神の解放であることの自信がないからです。

② 独裁者のあせり

この意味で、太閤秀吉は、日本の歴史史の流れの中では、おそらく個人で、もっとも広く大きく、その権力をふりまわした人物であり、財力においても、大変な力をもっていた人です。

しかし、彼の人間としての精神の高さは、これにともないませんでした。

秀吉は長いおいた自分のそばで、こよなき相談相手をつとめさせていた茶人、千利休に切腹を命じました。

一五九一年(天正十九年)二月二十八日、当代きっての文化人利休は、この低級な金権の専制者秀吉に一歩もゆずることなく、毅然とした抵抗精神にもえ、堂々と切腹して果てました。

京都の聚楽第の門前に、秀吉の政治を批判した、落書をしたものがありました。

こういう落書が今もいくつかのこっています。

いしふしん(石普請) 城こしらへもいらぬもの あっち(安土)お田原(小田原)見るにつけても

まっせ(末世)とは へち(別)にハあらし木の下の さる(猿)関白を見るに付ても |

あるとき、こういったたぐいの落書をしたものがつかまりました。

犯人は、一日めには鼻をそがれ、二日めには耳を切られ、三日めにはさかさはりつけにされました。

人民たちは内心、秀吉を大変憎んでいました。

農民出身の秀吉ですから、人民の憎しみがわからないけずはありません。

それだから、このようなむごいみせしめをしたのでしょう。

③ 関白切腹

秀吉はまた、一番頼りにすべき人だったと思われる、おいの秀次(ひでつぐ)やそのゆかりのものを、皆殺しにしました。

秀吉には、あとつぎの男の子がなく、彼が五十四才のとき、ようやく生まれた鶴千代がまもなく死にました。

そこで秀吉は、一五九一年(天正十九年)十一月、彼の姉瑞竜院(ずいりゅういん)日秀(にっしょう)の長男である秀次を養子とし、十二月には、これに関白をゆずって、聚楽第にいれました。

ところが、まもなく一五九三年(文禄二年)に、淀殿が秀頼を生みました。

すると秀吉は、この実子を大変かわいがり、いったんきめた関白秀次を自分のあとつぎにすることをやめ、まだおさない実子の秀頼をあとつぎにしようとしました。

それは、秀次があまりすぐれた人物でなかったことにもよるでしょうが、なによりも、秀頼に対する盲目的な愛情がそうさせたのだといわれています。

こういう空気のなかで、秀次もいくぶん不安になって、自暴自棄になったところがあり、朝廷や毛利氏にはたらきかけて、自分の身の安全をはかろうとしました。

このたくらみを見てとった石田三成らの進言で秀吉は、一五九五年七月、秀次の関白をやめさせ、高野山に追放して、その月の十五日に、切腹させてしまいました。秀次は、ときに二十八才でした。

この日、秀次の関係者もとらえられて、殺されたり、流罪にされたりしました。

秀次の妻一の台の父右大臣今出川晴秀も、越後(新潟県)にながされました。

秀次の首は京都の三条河原にさらされ、八月二日には、その三人の幼児と三十余人の妻妾たちが、京都の町をひきまわされたうえ、秀次の首のまえで、切り殺されました。

こういう残虐なしうちは、もちろん秀吉ひとりの独断でやったことではありません。

秀吉をとりまく三成らが、大いにあずかっていることはうたがいないことです。

しかし、結局は支配者としての秀吉が、だれひとりとして、心から信頼することのできない、孤独な人間になってしまっていたからでしょう。

秀次一族を皆殺しにしてしまったあと、大名たちに対し、おさない秀頼に “一世の中は申しあぐるにおよばず、子々孫々までも” 忠誠をつくしますと、血判をおした誓い状をださせたのも、そのためだといえましょう。

④ 晩年の秀吉

ところで、関白をなくしてしまって、おさない秀頼が次期政権の中心人物になったということは、重大なことです。

つまり、関白という公(おおやけ)の政治の仕組がなくなって、太閤とその子孫が、日本の政治の公の中心になる、ということにほかならないからです。

まえにものべましたが、はじめ秀吉は、昔からの伝統にあこがれて、将軍をのぞんだり、藤原氏になって関白になったりしたのですが、今はもう、そういう昔からの伝統を無視して、自分とその子孫を絶対の権力の座にすえたのです。

そうして、おさない秀頼を大阪城の主人公にし、自分は伏見城にうつって、ここへ京都の衆楽第の建物を移築させたといわれますが、いわば引退したかたちで秀頼を後見し、天下ににらみをきかせたのです。 |

関ヶ原の戦いで有名な小早川秀秋も

秀吉の養子であった。

|

醍醐花見図屏風 1598年3月、

63才の秀吉は、京都郊外醍醐で盛大な

花見をもよおしました。図は武将の茶室を

秀吉がおとずれているところです。

|

それにしても、秀吉自身めっきり老いこみ、おさない秀頼のゆくすえを思いめぐらしますと、その心中はおだやかではありませんでした。

そういう、うさ、つらさを忘れようとしてか、秀吉は一五九八年(慶長三年)三月、山城の醍醐寺三宝院に諸大名や一族のものをおおぜいひきつれて、ごうせいな花見をしました。

秀吉は桜の花がすきで、まだ秀次が関白だった一五九四年には、秀次をともない、家康や利家をしたがえて、吉野へ花見にいったこともありました。

醍醐(だいご)の花見は一代の盛宴で、五重塔を修理させたり、庭園を整備させるなど、金をおしまず、ごうせいな準備をさせたうえ、秀頼や妻妾たちをおおぜいつれていきました。

そして、約六キロ四方に二十三か所の番所をもうけて警戒をかたくし、いっさいの交通をとめて豪遊をしたのです。

かって平民たちとうちくつろいで京の北野の松原で茶会をもよおした若いころの秀吉にくらべて、なんというちがいでありましょう。

弓・槍・鉄砲で身をかためた多くの武士に警戒させなければ、花見すら、うちくつろいでできない心境になっていたのです。

⑤ 秀吉のさいご

権力と財力にものないわせた豪遊に歓楽をつくした花見のあと、三月ごろから秀吉は病気となり、しだいに衰弱して、ときどき、気がくるったようなふるまいをするほどで、自分でも、死期をさとるようになりました。

七月になると重臣をあつめて、秀頼をよくたすけて、天下の政治にはばかように、ちかわせました。

八月五日になると、いよ卜よおとろえ、近臣や妻妾に遺言をしたり、家康や利家にかさねて秀頼のことをたのみ、五大老とよばれた重臣に、自筆のことばを書きのこしました。

返々(かへすがえす)秀より事たのみ申候、五人のしゅ(衆)たのみ申へく候、

いさい五人の物に申わたし候、なこりおしく候、以上、

秀より事なりたち候やうに、此のかきつけ候

しゅ(衆)を、しん(真)たのみ申、なに事も此のほかにわ、おもひのこす事なく候、かしく

八月五日(太閤花押)

いへやす(徳川家康)

ちくせん(前田利家)

てるもと(毛利輝元)

かけかつ(上杉景勝)

秀いへ (宇喜多秀家)

まいる |

有名なこの遺言状を書いてから十日あまりのちの八月十八日、太政大臣(だじょうだいじん)従一位(じゅいちい)豊臣秀吉は、六十三才でこの世を去りました。

まことに波瀾万丈の生涯でしたが、なきあとに、つぎのような辞世の一首が残されていたといわれています。

| つゆとをち つゆときへにしわがみかな なにわのことは ゆめのまたゆめ |

秀吉が死んだときは、ちょうど二度めの朝鮮出征ちゅうでしたから、その死は、しばらくかくされていました。

そして、大いそぎで朝鮮の日本軍を帰国させました。

一農民の子に生まれた秀吉でしたが、晩年の彼は、まことに絶大な権力をもっていました。

ですから、彼がなくなりますと、あとはたちまち四分五裂の、ばらばらな状態となり、とても秀頼の政権が確立するなどとは思えない気運になっていきました。

top

**************************************** |