|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

一章 エビを獲る人々――トロール漁の現場――

1 真珠とエビ――インドネシアの海で

top

ニューギニア島の形を恐竜の姿に喩えるならば、その恐竜の頸の、ちょうど下部(南部)にアル諸島が浮かんでいる。

南緯六度、アラフラ海に浮かぶこのアル諸島近海は、恐竜の上半身(インドネシア領イリアン・ジャヤ)の近海域とともに、エビの大生産地である。

ここで獲られるエビは、ほとんど全量が冷凍パックにされ、日本に運ばれる。

アル諸島にあるドボという小さな町の名を知る戦前派日本人は、結構多いのではないだろうか。

白蝶貝(真珠の母貝。ボタンにも使われる)や高瀬貝(ボタン用)の採取地で、和歌山県などからやって来たダイバーが活躍した土地だからだ。

このダイバーたちの足跡は、いまもドボに残っている。日本人墓地である。

といっても、墓地はすでになく、いまは家が建っている。

墓地だったとおぼしきところに建った家の土台石や踏み石として、墓石が無惨にもというのか、有効にもというのか、土地の人々に利用されている。

日本から運ばれた花崗岩の墓石は、往時の貝採取の繁栄ぶりをうかがわせる。その墓碑のいくつかは、まだ読みとれる。

沖縄県島尻 行年弐十五才

昭和十三年十一月一日没

ダイバーたちは、自分かちの潜った海底を、日本のエビ・トロール船が網を曳くなどとは想像もしなかっただろう。

ダイバーたちの伝統の上に、いまアル諸島(マエコル島のファトゥジュリン)で、日本の真珠会社が養殖真珠を生産している。 |

|

エビと白蝶貝採取とが、ここの海では競合している。さらに、もっと長い歴史をもつナマコも、島の人々は獲っている。

これは中国に輸出されている。また、ヨーロッパなどに輸出されるアガルアガル(寒天の原藻になる海藻。オゴノリ科の植物)も、この海域で獲られている。

「イリアンの方には人があまりいないから、トロールでエビを獲っても、漁民に被害はないですよ」と言ったのは、ジャカルタで会った日本の商社の人だった。

しかし、アル諸島だけでも、一二二のカンポン(集落。正式には行政村(デサ))があり、四万四〇〇〇人余の住民が住んでいる。

この人たちは、海の宝に囲まれて生活してきた。ナマコ、フカのヒレ、タイマイ(大型のウミガメ、べっ甲用)、テングサ、白蝶貝(真珠)、高瀬貝、燕窩(えんか、中国料理用ツバメの巣)、さらにはジュゴン(海獣、食肉用)などである。

エビも確かに海の宝ではある。しかしエビ・トロール漁は、地場の生活とかけ離れたところで成立している。

住民にとっての海の宝を、エビ・トロール船が破壊していることが、島の人たちにもだんだんに分かってきた。

インドネシア特にイリアン、アル諸島近海で日本のトロール船が操業を開始するのは、一九七〇年前後のことである。

当時、試験操業に立ち会ったことのある、ある日本人は「海の色が黄色くなるくらい、エビが産卵していた」と語っている。 |

|

エビ業者は、よく「エビが湧く」とも表現する。正確な表現かどうかは分からない。

あるいは、海が黄色くみえるほどにエビが踊っていたのかもしれない。

2 「海の銀座」 top

エビの産卵で黄色くなった海の話を思い浮かべながら、アラフラ海でトロール船に乗せてもらった。

一九八六年三月のことである。同乗してくれた日本人技術者のN氏が説明してくれた。

「ここは『海の銀座』なんて言われています。それほどトロール船の往来が激しいんです。海底は『高速道路』のようにツルツルですよ」

黄色かった海、その海底がハイウェイになった。トロール船の網とチェーンが海の宝を根こそぎにしてしまったのだろうか。

東京でエビを食べることが、三〇〇〇キロ近く離れた海の色と海底の地形に直結している。

そんなリアリティーを、小さな木造トロール船の上で私は感じた。

アル諸島近海でエビ漁をしているこの木造トロール船は、陸上に冷凍加工設備をもつ華人系の会社に所属している。

エビを冷凍加工する業者は「バッカー」と呼ばれ、トロール船を所有し操業したり、漁民や養殖池主から買付けをしたりしている。輸出業者を兼ねてもいる。

この会社は一六七トンの鉄船六隻、九〇トンの鉄船一隻、二二~三三トン(インドネシアのトン数計算。日本の換算では一〇トン程度という)の木造船三三隻を所有し、冷凍工場のほか、フィッシュ・ミール(魚粉)工場は小型飛行機の離着陸できる滑走路ももっている。

従業員は約三〇〇人。同社の船着場と、その周辺にある冷凍工場、宿舎、売店、滑走路、船のドックは、日本向けエビ生産のためにのみ建設された。

「リトル・エビ・タウン」ともいえるところである。日本人技術者が二人、エビ操業、冷凍加工全体を指導・監督するために会社との契約で滞在している。

ほかに船長一人、機関長一人も日本人だった。

山口県の下関水産講習所出身で、大手水産会社から出向しているN氏が、一緒にトロール船に乗り、細かに説明をして下さった。

島影が視界から消えることのないような水深一〇~二〇メートルの浅瀬で、エビ・トロール網を曵く。小型木造船には通常三~四人の乗組員が乗っている。

二~三ノットほどのゆっくりした速さで網を曳いている。一回の操業は三時間半、一日六回くらい網をあげる。これが限度だとN氏は言う。

小型木造船は大きな鉄船とは異なり、網は一つ、船の真うしろから曳っぱる。

フロリダ式トロール船と呼ばれる鉄船だと、船中央部から左右にアウトシガーを倒し、両舷で網を曳吉、さらに船尾から漁況を見る上フイネットも曳いている(二章4の図8参照)。

木造船の一航海は五日から一週間、獲れたエビを氷詰めにして持ち帰る。鉄船の場合は六〇日、長い場合一二〇日にも及ぶ。当然、エビは船の中で冷凍(船凍)される。

小型木造船といっても、底曳きの仕方に変わりはない。網を二本のロープで曳くとき、網口が閉じてしまわないよう開口させる役割を果たすオッターボード(拡網板)と、海底を曳きずり、エビを網口へと導くための鎖(ティックラーチェイン、エビ起しチェイン)は装填されている。

波はほとんどない。緑色のあたたかい海に、スロールが襲う。イルカが木船を追いかけ、追い抜いてゆく。

ワープ(曳綱)が動力で巻き上げられ始めた。最後は船の中央部右舷にある滑車のついたマストを利用し、船員たちの人力を利用して網が曳きあげられる。

エビがピチピチ踊る姿を思い浮かべ、胸がワクワクしてくる。

網底の袋尻からざあっと獲物がデッキに拡がった。

泥、砂や、緑の海草に混ざって、一番目につくのが銀色の薄い小魚、ワタリガニが五、六尾、それほど大きくない甲イカも数尾、ナマコが三つ四つ、これを隠すように各種のゴミ。

エビはどうしたのだろう。船員が手ぎわよく獲物を選り分けている。

その中から、ときどきエビが顔を出す。ピチピチは跳ねない。

「バナナですよ」と、N氏が教えてくれる。通称バナナ(Banana prawn)と呼ばれているクルマエビ科クルマエビ属(Penaeus)に属するエビである(学名 Penaeus merguiensis)。

エビに、ほかならぬバナナという名がついているのがおもしろい。

色はやや黄色味を帯びた白色、体長は大きくて二〇センチほど、一五、六センチのものが多い。

海が黄色くなるというのは、このバナナのせいか、と思い出す。しかし、いま網に入ったエビでは海を黄色くするには程遠い。

エビ類では、バナナ以外にも小型の縞模様のタイガー(P.monodon)が十数尾、それに「歩くエビ」に分類されるファン・ロブスター(fun lobster, locust lobster

セミエビ)が結構入っている。

結局のところクルマエビ属のエビは両の手で持てるほど、せいぜい数十尾、二キロほどしか獲れていない。

一時間網を曵いて二キロ、それが多いのか少ないのか……。漁を終え、浜にもどってから、N氏は嘆息まじりに説明してくれた。

「まあ、シーズンじゃないこともありますけど……、獲れませんねえ。

木造船だと一週間曳いて四〇~五〇キロなんてこともありますよ。油代も出ません。

一日四〇〇~五〇〇リットルの油を使いますからね。鉄船でも昨日の最高が一四四キロ、一番少ない船は九〇キロです。

一四〇〇リットルの油使ってこれじゃあ、たまりませんよ」

ちなみに八六年三月当時、重油の価格は、五〇〇リットルで一二~一三万ルピア(約二万円)だった。

仮に船からの水揚げエビ価格を一キロ四〇〇〇ルピアとすると(実勢に近い数値と思われる)、一二万ルピアの油代だけを出すためにも三〇キロのエビを獲らねばならない。

船長、船員への支払い、その他諸々のコストを考えれば、最低でも、木船でおそらく一日六〇キロ、鉄船の場合だと二〇〇キロも獲らねば採算がとれないのではないだろうか。

エビは石油の大量消費で獲られていることを知った。

3 雑魚(ざこ)はスコップで海へ

top

三日後、また同じ型の木造トロール船に乘ることができた。

アル諸島は小さな原生林の島々の集まりで、その島と島を区切るのは、川と呼ぶほうがふさわしい狭い水道である。

ドボのある西海岸から、ウォカム島とコプロール島を隔てるマヌンバイ水道を抜け、東海岸に出る。水道沿いにいくつかの集落(カンポン)がある。

一〇〇戸位の小さなカンポンには、警察官も軍隊もいない。

家はほとんど同じくらいの大きさで、貧富の差の少ない社会のように見受けられる。

人々は、船もカヌーも自前でつくっている。水ガメも焼いてつくる。六〇キロの水道には、ところどころマングローブ樹が密生している。

マングローブ林はエビの“保育園”の役割を果している。水道を抜けたあたりで網を入れる。

このあたりは好漁場なのか、ほかにも三、四隻が網をゆっくりと曵いている。ほとんど海岸線すれすれまで、トロール船は侵入している。

私たちの乗ったトロール船は、スマトラ中西部リアウ州バガンシアピアピで建造された「チュンキン」と呼ばれる型の船である。

バガンシアピアピは福建系華人の町ともいえるところなので、チュンキン船は華人がマラッカ海峡にもたらしたものなのだろう。

やや平底型のチュンキン船は、マラッカ海峡では操業できなくなった。

八〇年七月の大統領令第三九号はジャワ島周辺水域でのトロール漁を禁止、翌八一年からスマロラ水域でのトロール漁を禁止したからである。

八三年一月一日以降は、インドネシア全海域で底曳吉トロール漁が全面禁止となった。

ただし、前に述べたように、イリアン海域だけは、改良網(アメリカン・ネット)を装着するという条件で、トロール漁が認められている。

チュンキン型の木造船が大量にアル諸島周辺に現れたのは、そのためである。

インドネシアの漁業に詳しい山本忠氏(日大)によれば、インドネシアでのトロール漁業発祥地はバガンシアピアピと西カリマンタン(カリマンタン島、旧ボルネオ島)で、いずれも華人漁民が始めたものである。

とりわけ、バガンシアピアピのトロール漁、船の建造はインドネシアに広く影響を与えたという。

のんびりとクレテックたばこ(丁字(ちょうじ)入りたばこ)ばかりふかしていた四人の船員は、船長の号令で網をいれる。

まだ年端もいかぬあどけないぐりぐり頭の炊事係の少年も、網入れを手伝う。

船長も三〇歳くらい、ヒゲが立派だ。一時間ほど網を曵いた。バナナが三キロほどあがった。

キンメダイのような赤い魚も数十尾獲れた。エビと赤い魚を残し、ゴミと一緒に雑魚(くず魚)はすべて海中に捨ててしまった。

ワタリガニも、甲イカも捨てた。

この会社のために弁明しておくと、この会社は前述のようにフィッシュ・ミールの工場をもっている。

だから、雑魚といえども通常は持ち帰るのである。しかし、一般に冷凍施設まで備えた大型トロール船は航海期間も長いため、雑魚など保存してはおかない。

そんなスペースがあればエビを積み込む。

市場といっても日本市場であるが)に運んでも儲けにもならない魚は捨ててしまうのが常である。

ヤビビ大臣の発言は正しかったのだ。この現場を見て、あらためて思い出した。

八二年八月、東京水産大学で「日本のエビ・世界のエビ」と題する公開講座があった。

エビの知識に飢えていた私たちは、勇んで参加した。素人の私たちにとっては、得るところの多い講座だった。

二〇〇人を超えるほどの参加者に、まずビックリした。

だんだんに分かったことだが、実は参加者のほとんどは業者筋の人たちだった。

エビがかくもカネに直結していることに、こんどはあらためてビックリした。

私は業界的雰囲気にちょっとあらがうかのように、質問した。

「トロール漁で徑られた雑魚は海に捨てられ、蛋白が損われるという声が東南アジアから聞こえてきますが、どうなんでしょうか?

また、零細漁民が漁場を荒らされ、困ったあげくにトロール船を焼き打ちにしたとのニュースもありますが、どうなんでしょう?」

水産学界では著名な(と後に知った)教授は答えた。

「そんな話、どこで聞いたんですか!」怒鳴るような荒々しい声である。なぜこんなに色をなしたように答えるのだろうか。

しかし業界の人、とりわけ現場に近い人たちは、先の質問のようなことはよく知っていることである。

アンボン島でもそんな話は聞いていたし、その後、私たちが東南アジアの海辺を歩いて、何度も見聞したことでもある。

インドネシア政府がトロール漁禁止に踏み切ったのも、資源保護、零細漁民保護が背景にあるからだ。

あの教授の怒りは何だったのか、今でも分からない。トロール船の甲板では、船員たちがスコップで雑魚を海に投げ捨てているではないか。

4 「トロール? 困ったもんだ」 top

マヌンバイ水道を抜けるとブラカン・クナ(「裏の土地」という意味)。

西風のモンスーン期(一〇月~四月)に、ブラカン・タナの人々は「海の宝」を採取する。

ナマコと真珠の母貝の白蝶貝と、そしてアガルアガルである。いまは白蝶貝採取の最盛期である。

西海岸のカンポンの人々も、船をくり出してきている。

さっき獲ったエビは、古くなったヤシ油ですべて揚げてしまった。

気のいい船長は「獲れたてで美味いから食え」という。三、四尾はいいが、油臭くてそれ以上は食べられない。

突然、スコールが襲ってきた。夜のように暗くなり、突風に見舞われる。

時ならぬスコールに会い閉口していた白蝶貝ダイバーの乗った小舟(ピサン〈バナナの意味》と呼ばれるダブル・アウトリガーのカヌー)が助けを求めてくる。

わがトロール船はこのダイバーのカヌーを曳航し、彼らのカンポンであるバラタン部落沖に停泊する。

さきほど獲った赤い魚は、部落への土産品となる。地場の大びとに、この会社は気をつかっている。

そうでなくとも華人系の会社は、インドネシアの地では怨嗟の対象にされやすい。

スマトラで焼き打ちにされたトロール船は、大抵は華人所有の船である。

バラタン部落の村長は、中国語を全く理解しない、土地の人になり切った華人だった。

パラタン部落は戸数四五戸、住民数二三〇人、キリスト教徒の部落である。

エビ最前線の部落の大たちは、目と鼻の先を航行するトロール船をどうみているのだろう。

華人のユヌス・モネアイ村長(四五歳)は、つぎのように言った。

「エビは、ここでは元々投網で獲ってたんですよ。食べるに必要な分だから、大した量ではありません。

……トロール? そりゃ困ったもんだ。ナマコや白蝶貝やアガルアガルだって、みんな底ざらいしてしまうからね。

投網辛素潜りじゃ負けてしまいますよ……。

華人系のエビ会社(私たちのトロール船の会社のある地名を村長は言った)はサンパン(鋼鉄製モーター・ボート)を三つの村に配りました。

この村にも一隻あります。……いまじゃこのボートで、エビの小さなトロールをやってます」

とぎれとぎれだが、村長は質問に答えてくれた。

ランプ一つだけの暗い村長宅、外からは村人たちが鈴なりになって、突然まぎれこんできた四人の異邦人をのぞきこんでいる。

村長宅は商店も兼ねている。ポリバケツ、アメ玉、服、サロン(腰に巻く布)、釘などを売っている。

そして、村長は白蝶貝の仲買人も兼ねている。私たちと話し合っている間にも、ダイバーが裏口から貝をもって来る。

村長の息子が、それを親父のところに運んで来る。村長は、それを記帳する。

白蝶貝に等級をつけ、持ってきた人物の名前を書きこむのである。そして、この白蝶貝を日系真珠養殖会社に売る、という仕組みである。

白蝶貝を記帳しながら、村長はポツポツと、海の宝を守る村人たちの智恵を語ってくれた。

酸素ボンベを使ってはいけない。みんな素潜り。海岸線から三マイル(四・八キロ)以上離れれば使ってもよいが、その場合でも村の許可が必要である。

伝統的な素潜りが海の資源を守ることになる。潜って採った貝は、それを採った人のものになる。

ナマコも勝手に獲ってはいけない。ナマコを獲るには村長の許可がいる。そして「サシ」という制度がある。

海を二つに分けて、一年おきにナマコを獲ってよいという制度である。

村では五つの入漁区を設け、その五つで、それぞれサシをやっている。白蝶貝もサシをやっている。

村長はサメ漁の網も商いしているとみえ、青いビニールひもを網に編んでいる。

アル諸島。世界地図には入ってこないような、この小さな群島、そのなかの小さな部落バラタンも、エビ・トロール漁に巻き込まれるようになった。

村人たちは長い長い間、伝統的漁法で海を守ってきた。彼らの伝統的な獲物であるナマコや白蝶貝も国際商品である。

だが、それらと決定的に違うのは、エビは外来者が獲りに来て、村人との接触もなく、そのまま持ち去ってしまう商品だという点てある。

村人の目で見える沖合いで船を浮かべながら、村人との接触がないのが大型トロール漁である。

例外的に私たちの乗ったような小さな木船が、たまに村人と触れ合い、村の不満を宥めている程度である。

夜も更けて一〇時、眠ることもできず、話も途切れがちのまま、村人の好奇の目にさらされ、身のおきどころもない。

やっと、夕飯の知らせが来た。時ならぬ訪問者のために、あわてて調理してくれたのだろう。

真黒に煮つけられた鹿の肉と、タマリンド(酸味の強い調味料)で煮こんだ鶏肉が出てきた。土産の魚ではなく肉料理である。

最大限の御馳走にちがいない。

エビを追いかけてアル諸島まできた私たちは、エビによってバラタン部落の見ず知らずの人々とつながったのである。

5 漁民と日系企業 top

カリマンタン島東南に、ブロウ・ラウト(海の島)という島がある。

ここのコタバルという町に日系エビ企業があり、トロール禁止の影響をもろに受けている。

そんな情報を得て、八四年八月にバンジャルマシンから乗合いタクシーとフェリーで訪ねてみた。

切り拓かれたばかりのサトウキビ農園、大湿原、原生林を走る悪路で、この定員一〇人ほどの乘合いタクヤーはしばしばエンコする。

夕闇迫る頃、大きなわだちのぬかるみにはまって四回目のエンコ。

突然「アイビー(哀号)!」と誰かがいまいましそうに叫んだ。

韓国語が聞こえてきた。見れば、インドネシア人女性である。

コタバルのエビ工場の対岸にある韓国系合板工場の近辺で働いているという。

簡単な韓国語を、インドネシア人が口にするほど、韓国人が多く働いているのだろう。

東南アジアの「漂海民」とも呼ばれるバジャウの民が、先端にザルのようなもののついた長い棒でクラゲを獲っている。

そんな風景が見渡せるロタバルの町はずれに、日系エビ工場のミサヤ・ミトラ社がある。

東邦水産と東邦物産がインドネシアの軍人所有の会社と合弁して六八年に設立した会社である。

日系では最も初期の進出会社で、実績もある。

はじめは、スマトラのパレンバンを拠点にしようとしたが、業績が良くなく、ここコタバルに移ってきた。

エビ・トロールをやる一方、付近の漁民からの集買業務もやってきた。多い年には一八〇〇トンの生産量にも達した。

しかし、カリマンタン東岸と南岸は、八二年一月一日からトロール漁が禁止となった(正確には東カリマンタン州最北端から中カリマンタン州プティン(サンピット)岬までの海域である)。

ジャワ島周辺海域では八〇年一〇月一日から、スマトラ島周辺海域では八一年一月一日以降トロール漁が禁止されていたのだが、それが八二年にはカリマンタンにも及び、翌八三年にはインドネシア全海域に及んだのである。

一三隻のトロール船と五〇〇トンの母船を持ってこの海域をトロールしていたミサヤ・ミトラ社には、致命的打撃ではなかったのか。

私たちが同地を訪れたのは、トロール禁漁から二年半も経った八四年八月のことだった。

確かにミサヤ・ミトラ社の埠頭の先には、三隻の鉄船と二隻の木造船が、朽ち果てんがごとき姿で繋留されていた。

しかし、埠頭の作業場は女子工員たちでにぎやかだ。エビの頭おとしや、殼むきをせっせとやっている。 |

|

副工場長のインドネシア人K氏と、技術主任のH氏が説明してくれる。

「トロール禁止になった海域には、およそ三〇〇隻ほどの地場漁船があります。

この船は一~五トンの小船ですが、ヤンマーのモーターをつけてトロールをやっていました。

禁止後は刺網(ゴンドゥロン)に代えましたが、やはりエビを獲っています。

ホワイト(バナナ)が主で、フラワーやブラック・タイガー、ブラウンも獲れます。

トロール禁止後の漁獲はあまり変わらないともいえますし、少し下がったともいえます。まだ、よくは分かりません。

トロール禁止の本当の理由は、華人の閉め出しではないですか。それもエビではなく、魚ですよ。

スマトラやジャワで禁止するのは分かりますが、カリマンタンはエビ乱獲とは関係ないはずですよ」

トロール禁止の「本当の理由」については、いろいろな解釈がされるが、大きな流れでみれば、やはり乱獲からの資源保護ではないのだろうか。

ともかくも、トロール禁止の影響はさほど大きくはないようだ。

「ミサヤ・ミトラ」社には、現地事情にも詳しい東邦物産も合弁で資本参加しています。

だから、ほかの水産会社とは違って、現地漁民、現地社会の育成、貢献に心がけてきています。

漁民にトロール漁を教え、フイヤーロープ、漁網を買い与え、アイスボックスの使用も教えました。

いまブラック・タイガー(ウシエビ)の孵化場(ハッチェリー)、種苗場もつくり、養殖池普及にも備えています。

また当社は、まじめな集買業者(ブンガワ)に融資もしています」

集買業者は、ほとんどすべてがブギス人だそうだ。

ブギス人は南スラウェシの主要民族で、船乗り、漁民として名高い。

集買業者は一〇〇~二〇〇世帯のカンポンに一人の割合でおり、彼ら自身が二、三隻、多い場合五隻ほどの船を有する船主でもある。

ミサヤ・ミトラ社のエビは、このブギス人集買業者たちが集めてミサヤ・ミトラ社の埠頭に売りにくるのである。

エビを売ったのち、集買業者は氷の支給を受け、その氷を自分の配下の漁師(サウィ)に渡す。

結局、ミサヤ・ミトラ社は数多くの小さな漁師のエビ漁に支えられているのである。

朝、ミサヤ・ミトラ社の埠頭で眺めていると、次々に小さな船がエビを運んでくる。

アイスボックスの氷は溶けてしまい、水びたしのエビもある。

長さ五メートル、幅一・五メートルほどの小舟(サンパン)が着いた。

「クティンティン」と呼ばれる、長い棒の先にプロペラのついた動力船である。スラマットさんの船だ。

一人でミサヤ・ミトラ社にエビを運んできたのである。

ホワイト(udang putih P. indicusと思われる)のエビが一〇キロほどある。

スラマットさんは二六歳、子供が四人いる。ブギス人ではなく、南カリマンタンの主要民族のバンジャル人である。

刺網エビ漁の「一パイ船主」である。

小さな船一隻だけ所有し、操業する漁民が一パイ船主である。

漁は朝の八時から午後四時頃までやる。

海岸から五キロほど離れた水深五メートル位のところが漁場だという。

「もうかりますか?」

「まあまあだね。でも儲けがあっても借金もあるからね。

エビ漁を始めて一〇年で、船はどうやら自分のものになったけど、網代が馬鹿にならないよ。

タイ国製の象印ってやつだ。

この網一つ(一五メートル×一・五メートル)が二万一〇〇〇ルピア、これをエビが少しでも多くかかるように、七つもつないでいるんだ。

だから全部で一四万七〇〇〇ルピアさ。

会社が斡旋してくれたよ。 |

|

網は一年位しかもたない。氷は一回に二個(五〇キロ)を会社から前借りする。

これが一五〇〇ルピア、石油は一日の漁で五リットル、一二五〇ルピアになる。これも会社から前借り。

網代や船のカネを入れれば、一日に一万ルピア以上は稼がなきや生活できなくなるよ。

今日は一〇キロ。一キロ当り一級品が五三〇〇ルピア、二級品が四七〇〇ルピア、小さなブラウン(sitto)だと七〇〇ルピアにしかならない。

今日は小さいのが半分位で一〇キロだから、三万ルピアにいくかいかないかだ。

だから、まあまあってとこさ。多いときは一五キロ、反対に獲れないときは一キロにもならないときがある。

エビ以外の獲れた魚?……安いから捨てちゃうさ」

一日、純利にすると二万ルピア(五〇〇〇円)ほどもあれば、インドネシアでは、かなりの稼ぎだ。

しかし、好漁期は年にせいぜい三ヵ月、一年でならしてしまえば一日六〇〇〇ルピア(一〇〇〇円)もいくかどうか分からない。

一家六人養うには、やはり苦しい漁民だろう。それでも、エビの恩恵を受けていることは確かである。

もっと遠くのブカランから、二ハイの船を持つブギス人漁民がやってきた。

一週間から一〇日に一回、エビを運んで来るという。

やはり刺網の漁民、九人の船員(サウィ)をかかえた船主・網元のおじさん。

今日は一五〇キロのエビを運んできた。朝の四時から夜の八時、一〇時まで漁をするという。

ときには三〇時間ぶっつづけで獲ることもある。トロール漁のできた頃は五〇〇キロも運んだことがあるそうだ。「エビ成金」という言葉が浮かんできた。

「このあたりの漁民は、カネを貯めるとイスラムの聖都のメッカに詣でてハジ(メッカ巡礼をすませた人に与えられる称号)になるか、ビデオを買ってしまいます。

テレビは一局しがないから、みんなビデオ・テープを見たがるんです。

映画館もない部落では、ビデオがいまや大人気で、もうけた金で船を買い足すような人はあまりいません」と技術主任は言っていた。

船主の下で働くサウィは水揚げの四割ないし三割をもらって、それを皆で分配するシステムになっている。

九人のサウィは、エビ成金にはとてもなれないに違いない。

恐れいった船主が七トン(日本のトン数計算だと三トン位だという)の船で乗りつけた。

ブギス人の船主、五人のサウィを使っている。

なぜ恐れ入ったのか? この船は、三三馬力のヤマハのモーターを付けたトロール船なのだ。

禁制を堂々と破っているが、悪びれた風はない。三カゴ五〇キロのエビを運んできた。

「軍のパトロールが船に乗ることがある。そのときは、これ(といって人指し指と親指をすり合わせる――カネの意味)で済むんだ」

ここの漁民も、いろいろと生活の智恵を働かせているのである。そういえば、日本のエビ・トロール船も似たようなことをしているという。

時にはカネでなく、エビ冷凍パックを進呈するという話も聞いた。このブギス人の船主は、とにかく堂々とトロール漁をして五人のサウィと一緒に生計をたてている。

船主・網元は大きな資本家ではない。エビによって目本の資本に結びつけられている。

網や氷やらモーターや油を前借りする、ごく零細な資本家である。

その網元のもとに一〇倍以上の無産漁民=サウィがいる。

彼らは網元から船を借り、網を借り、氷や油を借り、カネを借りる。

だがそのサウィたちこそ「私たちのエビ」を獲っている人々なのである。

6 ナマコからエビヘ――オーストラリアで

top

アル諸島パラタン村で、カリマンタンのロタバルで「私たちのエビ」に出会ったように、いまや注意して地球を歩いていると、いたるところで「私たちのエビ」に出会う。

とりわけ熱帯アジアの海辺の人々は、否応なく「日本のエビ輸入」に巻きこまれている。

「エビ」を求めてアジアを歩いてみると、日本と中国、台湾、香港、韓国、フィリピン、タイ、マレーシア、ビルマ、インド、バングラディシュ、スリランカ、インドネシア……そしてオーストラリアまでが、いとも容易につながってくる。

つながり方は、貿易統計にみるように二国間のつながりではない。

エビをめぐって、複雑な様相がそこには展開される。

インドネシアでも、「日本のエビ」を媒介に台湾や韓国に出会う図式がある。

インドネシアでエビ養殖池に投資し、技術指導をする台湾人、日本に輸出するエビを獲るオーストラリアのトロール船の船員である韓国人、また先住民アボリジニーもそこには組み込まれ、さらに冷凍工場で働くインドシナ難民や東チモール難民の姿も顔を出す。

日本の一兆円エビ産業をときほぐしてゆくなかで、私たちは幾度となくこうした関係に出会ったのである。

恐竜の形をしたニューギニアの腹(中央)にあたる部分のちょうど南が、オーストラリアの力ーペンタリア湾てある。

湾といっても、東のヨーク岬から西のアーネムランド東北端まで六〇〇キロ、湾の最南部のカルンバとヨーク岬の距離は八〇〇キロ、日本の国が入っても余りあるほどの大きさだ。

このガルフ沿岸が、オーストラリア最良のエビ漁場である。

もちろん、アーネムランドから西オーストラリア州北岸にかけての熱帯オーストラリア沿岸もエビの産地である。

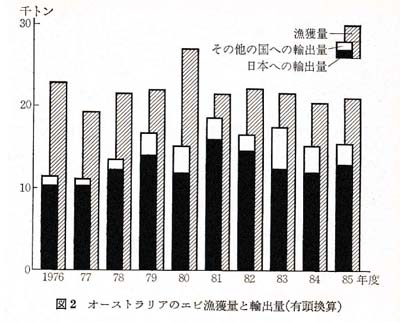

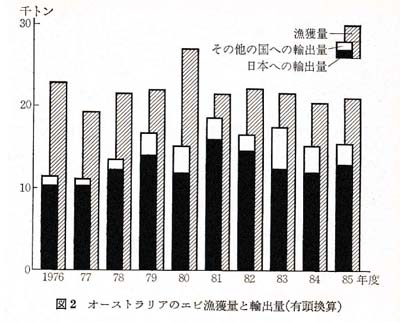

ちなみに、オーストラリアのエビ漁獲量は世界的に見れば中位(八五年は二万一〇〇〇トンでアイスランドについで第二〇位。五章8の表9参照)だが、日本への輸出量はきわめて多い。

八三/八四年度エビ漁獲量二万一三九二トンのうち一万四二八〇トン(六七%)が輸出され、輸出量の七三%(一万三九四トン)が日本向けであった。 |

|

金額ではもっと大きな比率となっている(図2参照)。

日本にとって、オーストラリアは七〇年代半ば以降、第三~第五位のエビ輸入相手国となっている。

なおカーペンタリア湾を中心とした北部水域のエビ漁獲量は、オーストラリア全体のエビ漁獲量の四〇~六〇%を占めている。

アーネムランドの東北端、カーペンタリア湾の西口にコープ半島がある。

その半島の北側にはイギリス会社諸島(English Company Island)が連なる。

半島と島々の間の水道をマレー・ロード(Malay Road)という。

マレー人(東インドネシア諸島民)が昔からナマコを獲りに来るときに、よく通過した水路だからこんな名前がつけられたのだろう。

ナマコ船の船長だったマカッサル人(南スラウェシ)の名をとったポバッソオ(pobasoo)島などという島もある。

白人たちの入植するはるか以前から、マレー系の人々は北オーストラリアにナマコを獲りにきていた。 |

|

この地に三万年以上も昔から住む先住民アボリジニーとのあいだに交流もあった(この点、詳しくは拙著『スラウェシの海辺から――もうひとつのアジア・太平洋』同文館、一九八七年、を参照されたい)。

マレー系のナマJ漁民は、ナマJ船をくり出し、西北モンスーンに乗って、この地を毎年訪れていた。

数ヵ月の漁をして、こんどは南東モンスーンに乗って帰ってゆく。

自然が禁漁期を決めていた。アボリジニーもこのナマJの採取、加工労働に加わっていたのである。

このマレー・ロードは、いまやエビ・ロードになっている。

だが、エビ・トロール船は沿岸を通過するだけで、しかも海底を荒らしてゆく。

八七年八月、イギリス会社諸島の北のウィグラム(Wigram、アボリジニーの語ではマララミMallarami)島の、浜辺のバンガローに、三晩泊った。

アボリジニーのフラミリ(Warramiri)族の首長デリー(Terry Dhurritini Yumbulul)とイタリア系オーストラリア人夫妻の経営するバンガローである。

夜、海を見ていると、大きなトロール船が島と一キロも離れていないようなところを航行している。デリー夫妻は迷惑げに言う。

「あんな近いところで漁をしてはいけないのに!」

このヨーク岬から西オーストラリアに至る北部漁業海域(NFT)では、三〇〇隻近い近代卜ロール船がエビを獲っている。

ほとんどが日本向け輸出にまわされる。

このオーストラリアのアボリジニー居留地(reserve)とさえ、私たちはエビを通じて関わっているのである。

オーストラリアは、オーストラリア先住民は、オーストラリアのインドシナ難民は、そしてオーストラリアへの出稼ぎ韓国人は、「日本のエビ」にどのように巻き込まれているのだろうか。

7 エビ・タウンの前途は? top

カーペンタリア湾の一番奥(南)に、カルンバというエビの町がある。

日本に輸出されるエビを獲るトロール船の補給・修理港、冷凍庫、その関連会社があり、それに携わる人々五〇〇~六〇〇人がこの町に住む。

町ともいえないほどの規模だ。日本が冷凍エビを大量に輸入しはじめた六〇年代末に、突然出現した町である。

八五年一月末、東南部の大都市シドニーから三〇〇〇キロ余りバスを乗り継ぎ、この町に行ってみた。

カーペンタリア湾では、白人たちが、スポーツ・フィッシングとしてバラマンディ(大型のスズキのような魚)漁を楽しんでいる。

バラマンディとエビは、カルンバの町のシンボルマークにもなっている。

カルンバの船着場にはエビ・トロール船に混ざって、バラマンディを釣る船もたくさん横づけになっていた。

バラマンディは、海辺に生活するアボリジニーやドレス海峡諸島民にとっては昔から親しんできた魚で、重要な蛋白源でもある。

アボリジニーの描く絵の中には、カメ、エイ、サメ、カンガルー、ワニ、舟などに混ざって、バラマンディがよく登場する。

マングローブ林に産卵するのはエビと同じである。

オーストラリア最大の水産会社ラプティス&サンズ(Raptis & Sons)社は、文字通りエビ成金会社、それも日本への輸出によって成長した会社である。

この会社のオーナーであるギリシャ人親子は、十数年前、南オーストラリアのアデレイドで一隻の船を持つ漁民だった。

それがエビ漁を始めてからどんどん成長、一隻一〇〇万オーストラリア・ドル(当時のレートで二偐円以上)もする最新鋭のトロール船を二七隻も有するまでになった。

四月から一二月までの漁期に、カーペンタリア湾で、三〇〇〇トン以上のエビを獲っている。

ラプティス&サンズ社の本拠地が、このカルンバにある。会社はいま述べたようにギリシャ人系である。

アングロ・サクソンは漁業にあまり関心がなかったのか、オーストラリアの水産会社や漁民は、移住してきたギリシャ人やイタリア人によってほとんど占められてきた。

町で唯一の酒場はホテルに付属している。

二週間前に摂氏五二度を記録した町だけに、また禁漁期ということもあって、パブは昼間からビールを飲みにくる大男や連れ合いもどきの女性でにぎわっていた。

大男たちは、つばの広い帽子をかぶり、Tシャツに短パンといったラフないでたちだった。

入れ墨の兄さんみたいなのもいる。西部劇の開拓町といった感じである。

そんな中に小柄なアジア人たちがいた。

韓国語で話している。何となくなつかしくなって「アンニョン・ハシムニカ(こんにちは)」と声をかけた。

みなトロール船の機関士たちで、すでにオーストラリアの永住権をとった人もいれば、短期の出稼ぎの人もいる。

この人たちと仲良くなり、カルンバのエビ漁の話を聞くことができた。

韓国人機関士二三人のリーダー格にあたるビル・キムがここにやってきたのは一九七六年だった。

雇われ機関士である。

彼に誘われるようにして、次々に韓国人がカルンバにやってきた。

その八五%は釜山の出身である。

ビル・キムはもうオーストラリアの永住権を持ち、一九八三年に、ケアンズに五万ドル(一〇〇〇万円)の家を買った。

現在、妻と二人の子供はケアンズに住んでいる。 |

|

子供の教育のためには力ルンバでは不自由だ、というのがその理由である。

エビの禁漁期は一九八四/八五年は、一二月一日から四月一五日までであった。

私たちがここを訪れ九時は、まだ禁漁期間中で、韓国大機関士たちは船の修理・点検をしている時期だった。

ビル・キムの話では、彼がここに来た七六年当時は、カルンバから三、四時間も沖合に出ればエビの群れにあたったが、いまでは漁場まで二〇時間も航海しなければならない。

カーペンタリア湾でのトロール船の操業は一航海約三ヵ月、その途中、母船が巡回して燃料と食糧を補給するという。

繋留されているトロール船に乗せてもらった。二〇〇トンというが、ずいぶん大きな感じである。

寒いほど冷房のきいた操舵室には、最新鋭のコンピューター計器が装備されている。すべて日本製である。

オースとクリアのエビの品質検査はきわめて厳格である。

第一次産業省(DEpartment of Primary Industry)は、金属の錆までチェックするため、魚槽までプラスチック製である。

木製も駄目である。また、冷凍コンテナはマイナス一八度以下と決められており、一度でも上がると輸出許可にならないともいう。

船の外に出ると、目まいがしそうなほど暑い。

町の一隅にあるモーテルは、二四時間クーラーをかけっぱなしである。ここはとても人の住めるような場所とは思えないくらいだ。

そもそも、水は外部からの補給である。エビを獲り、輸出加工するだけのために生まれた町である。

エビがいなくなれば、この町は消えてしまうだろう。

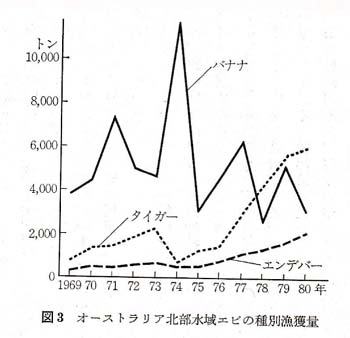

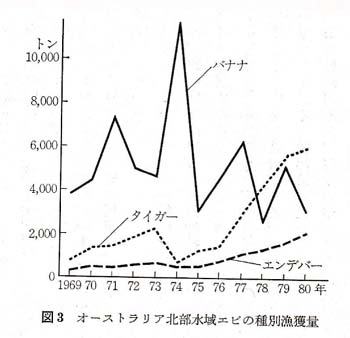

エビの種類別漁獲量を北部オーストラリア漁獲水域(トレス海峡からダーウィンの西の東経一二九度五四分までの水域)でみたのが、図3である。

カーペンタリア湾以外の漁獲も含まれているが、中心はカーペンタリア湾である。

オーストラリアのエビのほぼ五割がこの海域で獲れる。

種別漁獲量は年による変動が大きいが、注目すべきことは、バナナが七四年をピークに大きく減り、それに代わってタイガーやエンデバーが増えていることである。

資源量との関わりは詳細に調査しなければならないが、ホワイト系のバナナが浅瀬の大陸棚に棲息するのに対し、ブラウン系のタイガーやエンデバー種は、より沖合いの水の澄んだところに棲息するといわれている。

浅瀬のバナナが減っているのは、やはり近場の漁場で大きな漁が行われたためだろう。

オーストラリアはインドネシアなどに比べれば、かなり資源保護に力を入れている。

禁漁期間の設定もそうであるし、一九七九年以降はエビ漁船数を二九二隻の状態に凍結している。 |

|

にもかかわらず、船の性能が高いことなどもあり、各船が必死の漁獲努力をしなければ、採算割れすらままあるといわれるほど、エビは減っている(日本の水産業者の証言)。

カルンバという人工の町の前途は、エビ次第ということになる。

もちろんエビを日本が輸入しなくなったら、町は消えてしまうのである。

(注)オーストラリア連邦政府、北部準州政府、西オーストラリア州政府、クイーンズランド州政府は合同で北部漁業委員会(NFC)を設置し、北部オーストラリア海域のエビ漁の管理をしている。

禁漁期間の設定もNFcによって定められる。禁漁期は一九七一年からクイーンスラット州政府がカーペンタリア湾東部で試験的に実施、七七年からは北部オーストラリア仝海域で実施されるようになった。

(Department of Primary Industry, Development and Management of the Northern Prawn Fishery, Australian Government Publication Service, 1982)

8 撤退するエビ開拓者ニッポン top

カルンバ周辺のアボリジニーはエビに関係していないが、カーペンタリア湾西部のグルート・アイランド(オランダ人がフローテ・エイラント、「大きな島」と呼んだ名を、英語読みしたもの)のアボリジニーはエビ輸出に巻き込まれたことがある。

オーストラリアにしろ「新」大陸にしろ、白人が「発見した」という歴史上の嘘がある。

グルート・アイランドにはポルトガル人、のちにオランダ人、イギリス人が一六~一八世紀に来ているが、それ以前にインドネシア諸島民が来ているし、おそらく中国人も来ているだろう。

そもそも、アボリジニーは大昔から住んでいた。この島の命名者はアペル・ヤンスズーン・タスマンである。

あの一七世紀に「タスマニア」島を「探険」したタスマンである。

タスマンがオーストラリアの東南端に接するその島にたどりつかなくても、いずれ白人によってその島のアボリジニーは皆殺しにされてしまったかもしれない。

だが「タスマニアのアボリジニー絶滅」という言い方にはならなかったはずである。

プルート・アイランドは、マンガン鉱とエビの大生産地である。白人にとって利益になる産業である。

一方、アボリジニーにとって、そこは海亀、バラマンディ、白蝶貝(真珠の母貝にもなるが、元々は装飾用として加工して、パプア人やインドネシア諸島民との交易品となっていた)、サメ、エイ、海草、ヤムイモ、ヤドカリ、ジュゴン、エリマキトカゲや他のトカゲ、ワニ、カンガルーなどを手に入れることができる、食べるに困らない熱帯の島だった。

マンガン、エビが「開発」される六〇年代後半まで、島への闖入者は、ずっと昔からナマコを獲りに来ていた東インドネシア諸島民のほか、キリスト教のミッションぐらいだった。

オーストラリア最大の金属鉱山会社BHP (Broken Hill Rty. Company)が進出してきたのが六〇年代中期、エビ会社が六九年に来た。

この会社はエビがうまく獲れず、七二年に日本の極洋が資本参加して、ゴリン・キEクヨー漁業会社(Gollin Kyokuto Fishing Co. Pty.Ltd.)になった。

この島のエビ漁が活況を呈したのはそれからである。日本の水産関係者の話では「オーストラリアのエビを開発したのは日本」だそうだ。

グレート・アイランドでは、多いときは三〇人ほどのアボリジニーの女性が日系エビ会社に雇われていた。

しかし七〇年代末に、ここでのエビ冷凍加工は中止になった。アボリジニーの女性は突然失職してしまったのだ。

オーストラリアのエビの開拓者である日本の水産会社がまだダーウィンにあるというので、カルンバからまた一八〇〇キロバスに乗り、オーストラリアの北の玄関口、ダーウィンまで旅をした。

ダーウィンもとてつもなく蒸し暑い。二月は雨期の盛りである。

ダーウィン港の近くに日系のエビ会社があった。もう撤退寸前の会社である。

この会社はオーストラリアに進出した三つの日系の水産会社の一つで、日本水産と伊藤忠、そしてオーストラリアのヒックマン・ホリデイ社の三社が合弁(日水が八〇%出資)してつくったノーザン・リサーチ社(一九六七年三月設立)である。

しかし、八四年七月に撤退を決定した。

他の二社のうち、一つは前述の極洋系の会社、もう一社は大洋漁業系の会社で、三社ともほぼ同時期(六七~六八年)に進出した。

しかし、一九七四年一二月二五日にこの地を襲ったサイクロン(Cyclone Tracy)で、トロール船が大損害を受けたことなどの理由で、日水以外の二社は撤退していた。

日水で撤退業務にあたっているH氏を訪問した。

エビ一筋に歩んできた五一歳(当時)のH氏の勤務する会社は、市の中心部からすぐそばの、港に面したところにある。

H氏は一九五〇年代の後半、大学を出るとすぐに東シナ海で大正エビの漁をしていた。

当時、獲れたエビはアメリカに輸出したというから、まさに昔日の感がある。その後、陸上にしばらく勤務、六五年から六九年までアフリカで漁場開発の仕事をし、七〇年以降、再びエビ関係の仕事をする。

ダーウィン赴任前の七六年から八〇年八月まで、インドネシアのソロン(イリアン・ジャヤ)にある日水系合弁会社に勤務していた。

エビを知り尽した人である。

9 「養殖に食われる」 top

「操業して一七年も経って、なぜいま撤退なんてすか? エビはもう獲れないんですか?」

「収支がとれない、それが撤退の理由です。なぜ収支がとれないか。

まず人件費が高い。そして、それに見合ったエンジニアがいないこともあります。」

こうしてH氏の話は三時間にも及んだ。興味深い話の要点だけ再現してみよう。

機械が動かせるといったって、自動車とトロール船はちがいます。

だのに、ここのエンジニアはドライパー程度なのが結構います。

エンジンを動かせても、かなり無茶をするのですぐに壊れてしまう。

そして、その修理代がべらぼうに高い。漁船がドック入りばかりしてたら、商売になりません。

それに、この会社で養成した技術者が結構他社にひきぬかれたり、また自ら高賃金につられて移動してしまうこともあった。

まあ、オーストラリアのためにはなっていますが……。

操業率は年に二七〇~二七五日ないと採算が合わないのに、四〇%台しかいっていなかった。

このまま続ければ取り返しがつかなくなると判断して、撤退を決意したわけです。

カーペンタリア湾のエビ開発は、日本がやったようなものです。

一九六七年に調査したんですが、かなり有望なことが分かった。

アフリカのモザンビークにも良い資源があって、当時、この二ヵ所を天秤にかけ、結局オーストラリアに決めました。 |

|

それで六七年三月にさっそく会社を設立し、日本から四隻の船を持ってきて六八年に操業し始めました。

とにかくバカバカとれた。バナナが主体だった。タイガーが獲れ始めたのは七七、七八年頃からです。

というより、それまではあまり獲っていなかったタイガーも獲り始めたわけです。

資本金は日水が八〇%で始めました。

これは異例の高率です。

大洋、極洋も同時期に進出し、ともかくエビがたくさん獲れたもんで、オーストラリアの会社も続々と設立されました。

彼らは元々独立のバイ船主だった。ラプティス&サンズ社とかKFBダループなんかもそうです。

これは両方ともギリシャ系で、ギリシャ人はよく働きます。うちの優秀なのは、みんなひっぱられてしまった。

日本から持ってきた四隻と合わせて、船は二〇隻でやっていました。しかし、だんだん難しくなってきた。

技術者のひき抜きがあるし、獲れても売れるとは限らない。それに何より、こちらのパートナーとの関係が難しい。

私たち日本人が表に出ると、彼らは嫌がります。

日本人は当初五人だったが、その後は三人だけしか駐在できず、ビザ取得も大変難しい。

でも、日本が来るまでエビ漁はなかったんだから、私たちが漁場と市場を開発したといえるでし。う。

一九七六年頃になると、船が明らかに多すぎるという感じだった。

七四年のバナナの大豊漁があり、七五年に激減した(少し右上の図3参照)。

それで、七九年に二九二隻で凍結したわけです。

それでも、八〇〇〇~一万二〇〇〇トンの北部エビ漁場で二九二隻は多すぎる。

採算がとれなくなりますよ。新造の船はすべて省力化されてるし、馬力も大きい。

私たちの船は老朽船といえるようなものです。

三〇~四〇年私たちは使いますが、ここではそれは無理です。

「内地」からはもっと操業率を上げろと言ってくるけど、それはここの実情を理解していないからです。

資源は変わらないんじゃないですか。エビは一年の寿命で、つぎの年にはまた新たに産まれるのだし、それに気候による年々の変動も大きい。

雨が多いと、バーッと湧いてきますよ。資源保護は一生懸命やっています。

禁漁期間の設定もそうだし、船隻数(馬力などいくつかの因子で計算)凍結もそうだし、多すぎるので政府が船隻の買い戻しまでやっています。

オーストラリア人は、一般的にはあまり魚を食べません。

ダーウィンに魚市場がないくらいですから。ロブスターはよく食べますけどね。

(注) 一九八三/八四年度の魚介類輸入額は二億五八七〇万ドル、輸出額は三億九一六九万ドル(エビとロブスターで七五%を占める)。

国内漁獲量は約一六万トン、金額で四億四五四二万ドル(エビ、ロブスター、アフビ、カキ、ホタテ貝の順)。

国内消費額を〔漁獲高+輸入額〕マイナス〔輸出額〕とすると三億一二四三万ドルになる。

人口一人当り平均二〇・六オーストラリア・ドル(約四三〇〇円)の消費である。

日本人一人当り魚介類消費額穴四年)は約三万円であるから、オーストラリア人は日本人の七分の一しか魚介類を消費していないことになる。

ここでのトロール船の従業員雇用体系は、日本とは全然違う。スキッパー(船長)が個人的に雇う形をとっています。

日水では船員を募集し、スキッパーに割り当てることをやっていますが、私たちはその乗組員の顏までは知りません。

スキッパーの腕で漁獲高は全く違ってくる。

風が吹いたら操業しない、夜には寝るなんていうスキッパーじゃ困るわけです。

一日五〇○キロも獲るスキッパーもいれば、二〇〇キロもいかないのもいる。ともかく人件費が高い。

冷凍工場は七〇年からやっていましたが、たとえば休日勤務なんていうと、平日の倍の一時間一五ドル(約三〇〇〇円)、ドック勤務だと二七ドル(五四〇〇円)にもなる。

時間外でも一・五倍になる。週三五時間労働ですから、時間外や休日勤務もして欲しいけど、とてもじゃないけど採算に合いません。

まあ日本の会社だということで、ずいぷんと特別扱いされているんじゃないかとも思います。

たとえば冷凍工場の女子工員、うちはすべてパーマネントで雇っていたけれど、オーストラリアの会社はみんな臨時雇いだった。一二〇人ほどいました。

ベトナム難民、東チモール難民も雇っていた。白人はほとんどいなかった。

組合と大もめしたことがあって、結局は私たちも臨時雇いに切りかえてしまいました。

まあ、日水という会社も親方日の丸的なところがあって、合理化が遅れたという面もありますがね。

北部エビ漁場ではバナナが七五年以降少なくなって、いま二〇〇〇~三〇〇〇トン、それに代わってタイガーが増え五〇〇〇~六〇〇〇トン、エンデバーが一〇〇〇~二〇〇〇トン、キングが二〇〇~三〇〇トン、DPI(第一次産業省)の品質検査は厳格ですから、七五%位しか検査に通らない。

これはみな輸出され、足とか尾が欠けたようなのをヒーリング(殼むき)してここの市場に出しています。

だから、日本ではオーストラリアのエビは高値がついています。

(注) 一九八六年九月の主要輸入国からの輸入冷凍エビの一トン当り輸入単価は、①オーストラリア一七九・一万円、②パキスタン一七五・五万円、③台湾一五〇・九万円、④フィリピン・四九・六万円、⑤タイ一四三・二万円、⑥インドネシア一四〇・二万円などとなっている。

いまエビ業界では“養殖に食われる”という議論になっています。

台湾のブラック・タイガーですが、これが日本の市価を下げているといいます。

インドネシアのブラック・タイガーも影響しているでしょう。ダーウィンにも台湾の会社が入ってくるという話があります。

アボリジニーの土地権の問題もからんでくるし、どうなるんでしょうかねえ。――

会社を出ると、また蒸し風呂に入ったようだ。暑い。

沖合いには、操業をやめた日水のトロール船が空しく繋留されていた。

カリマンタンのコタバルで見たのと同じような風景である。

日本のトロール船はもう“開拓者”の役割を終え、引退を迫られているのだろうか。

水産関係者はよくいう。「エビは一年性、獲っても湧いてくるから大丈夫、資源は減っていない」と。

しかし、これは神話ではないか。

オーストラリアでも起きつつある養殖ブーム、このこと自体が海のエビの涸渇を示しているのではないだろうか。

H氏の話のとおり、ダーウィン周辺では養殖エビの生産が本格化しつつある。

八七年八月にダーウィンを再度訪問したとき、すでに台湾の会社が進出し、孵化場と養殖池をつくっていた。

西オースよフリア州政府は一万ヘクタールの養殖池を開拓するプランをもっていることも分かった。

錆びついたトロール船のあとは、台湾技術者の手で、アボリジニーの土地を利用して生産される養殖エビが日本の食卓に運ばれようとしている。

top

**************************************** |