|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@��

�́@�G�r��l�A�H�ׂ�l�\�\���̎l�����I�i25�N�j�ɉ����N�������H�\�\

�@1 �f�p�[�g�̐H���i����� top

�@�����c�t�������������A�o�i�i�̉S���͂�����B

�@��m�̏����Ɂg�o�i�i����{����܂����c�c�h�Ŏn�܂�A�g�o�i�i���[�o�i�i���[�o�[�i�[�i�[�h�Ƃ��������̂悤�ȃ��t���[���ɏ���āA�o�i�i�̓T���̎�ɓn������A���j�̕@��������߂���ƕ��𑱂���B

�@���̓��w�̉e���Ƃ����������Ȃ����A���������������ꂽ�ٓ����ɂ́A�悭�o�i�i����{�A�Y�����Ă����i�����j�B

�@�������w�Z�̌ܔN���̍��������낤�B

�@�w���悰�I�@�����₫����x�Ƃ������w�i����͖����̎q���ԑg�j����O�̃q�b�g�������B

�@���x�͂����₫�������镨��Ȃ̂����A���̒��ɂ���Ȃ����肪�������B

�@�g���܂ɂ̓G�r�ł��H��Ȃ����A�������肶��t�����Ă��܂��I�h

�@�����₫���G�r��H���Ƃ����r�����m�Ȕ��z�́A��������o�ė����̂��낤�B

�@��͂�G�r�̗A���ʂ������Ă������������̂��낤���H

�@�����̗c�t�����������g���ٓ��ɃG�r�t���C�h�Ƃ������̌������Ɏ��������ǂ����͂悭�m��Ȃ����c�c |

�@�������q��w�̊w�����u�G�r�Ǝ��v�Ƒ肷��앶�ŏ����������̈�߂ł���B

�@�Z�Z�N��㔼���玵�Z�N�㏉�߂ɂ����Ẵo�i�i����̋}���ȐL�тƁA���Z�N�㒆���ȍ~�̃G�r����̐L�тƂ��A�q���̎��̐����̌��ł������ĂĂ���B

�@�q�����ٓ��ɃG�r�t���C�A����Ȏ���ɁA���܂�{���ɂȂ��Ă����B

�@�����E�r�܂̂���f�p�[�g�̐H���i�����\�\�B

�@�����́A���E���̐H�i���\�Ȍ���W�߂��Ƃ����A������{�̃O�����u�����ے�����悤�ȏꏊ�ł���B

�@�L��Ȕ���ʐρA���̈�p�ɃG�r�̔��R�[�i�[������B

�@���O�E�Z���[�g���A���s����E�܃��[�g���قǂ̔���Ɋe��̃G�r���������ƕ���ł���B

�@�@�吳�G�r�i�o�i�i�G�r�j�@�ꐷ�ܖ{��Z�Z�Z�~

�@�@�ŏ�i�@�ԃG�r�i�{�^�C�K�[�j�@����l�܁Z�~�@���ā@�S�����

�@�@�ŏ�ԃG�r�@�i�u���b�N�j�@�T�g�r�X�[����Z�Z�Z�~

�@�@�{�������i�@�ԃG�r�i�{�^�C�K�[�j�@����ꎵ�Z�~�@�ꐷ�Z�{

�@�@��������d�i�@�ԃG�r�i�u���b�N�E�^�C�K�[�j�@����������@���ā@�{�C��

�@�@�V�Ղ�@�畨�Ɍ䗘�p�@����ɕt����~�@�ꐷ���{�@�㔪�Z�~ |

�@�X���ɐZ���ꂽ�G�r�A���A�X�`���[���M�ɕ��ׂ�ꂽ�G�r�A���������̒��̊��N���}�G�r�A�����t���A�e�[�������̂��́A�ނ��G�r�A����炪���邢�Ɩ��ɏƂ炳��A�L���L���A���������ƋP���Ă���B

�@�����ɂ͈ꎵ��ނ̏��i������ł����B���̂����A�u���b�N�E�^�C�K�[�i�E�V�G�r�j���Z��B

�@�ō��l�̂��̂͗L���ň���l�܁Z�~�A��������ԃG�r�Ə�����Ă���B

�@���̘e�ɏ����Ȏ��Ŗ{�^�C�K�[�Ƃ��A�u���b�N�Ƃ��A�u���b�N�E�^�C�K�[�Ə�����Ă���B

�@�����şv���̃u���b�N�E�^�C�K�[�ň�Ԉ����̂�����l�Z�~�A��ܔ��܋�Z�~�A�����͈̂����l��~�A������Z�Z�Z�~�������B |

|

�@����͈�����O��O�����A�����ɂ������̂����������ȏ��i�ł���B

�@�L���ł͈������~���A�������i�Ƃ��ĕ���ł����B����Ŏl�Z�O�����̏d�����������B

�@�吳�G�r�ƕ\�����ꂽ�G�r����A����������������A�����̂������Z�Z�~�i����́u�o�i�i�G�r�v�Ƙe�ɏ�����Ă����j�A�����͈̂���O��~�ł���B

�@���{�Y�Ǝv����G�r�͊��N���}�G�r�A�{�^���G�r�i�^���o�G�r�ȁj�A�V�o�G�r�A���C�Z�G�r�̎l��ށA�c��̃A�}�G�r�i�z�b�R�N�A�J�G�r�j�A�ނ��G�r�́A��������O���Y�ł���B

�@�����̐H�i�X�ɕ��ԃG�r�����Ă��A���܂�A�قƂ�ǂ��O���Y�ł���B

�@���N���}�G�r�A�����u�X�^�[����A����Ă��鎞��ł���B

�@�L���̌��\�^�̑傫�ȁu�ԃG�r�v��������܉~�A�V�Ղ�ɗǂ������ȁu�吳�G�r�v������l�Z�`�܁Z�~�A�`���\�[�X�u�ߗp���O�Z�~�ȂǁA�G�r�́A���܂�u�����i�v�ł͂Ȃ��Ȃ����悤�ɂ����v����B

�@������Ɨ[�H�̂������Ɂc�c�A�������������Ŕ�����l�i�ɂȂ����B

�@���Ȃ�ǂ��Ǝv����u���b�N�E�^�C�K�[�͈�Z�Z�O�����l�܁Z�~�O��A�r�t�e�L��H�ׂ���A�����Ԋ����Ȃ̂ł���B

�@�������Ȃ���A�G�r�͂܂��܂��u�����i�v�C���[�W�������B

�@��q��w�̊w����O��l�Ɂu�G�r�Ǝ��v�Ƒ肷��앶�����R�ɏ����Ă�������i�����N��Z���j�Ƃ���A�u�G�r�͍����A�����H�i�A���������i�v�Ə������w������Z�l�����B

�@�u�����v�Ə������w���͎l�l�����������B

�@���{���Y���A��������l�N�ɍs�Ȃ����u�G�r�ɂ��ẴA���P�[�g�����v�i�W�v�T���v����Z�����A�����̂݁j�ł��A�Z�܁��̐l���u�����v�Ɠ����A�m�����n�Ɠ������l�͂قƂ�ǂ��Ȃ������i�u���ʁv�Ƃ̉��E�O���j�B

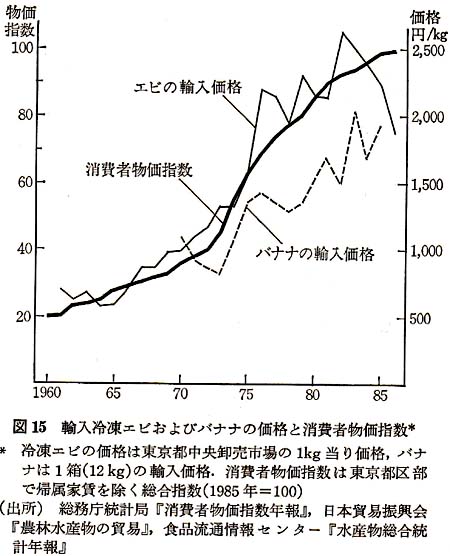

�@�A���Ⓚ�G�r�̂�����\���N�̗A���P���i�����s���������s�ꈵ�����j�����Ă݂�ƁA�����̗������͂��邪�A���Z�N��͂��߂܂ł́A�قڏ���ҕ����w���ɔ�Ⴕ�ď㏸���Ă���B

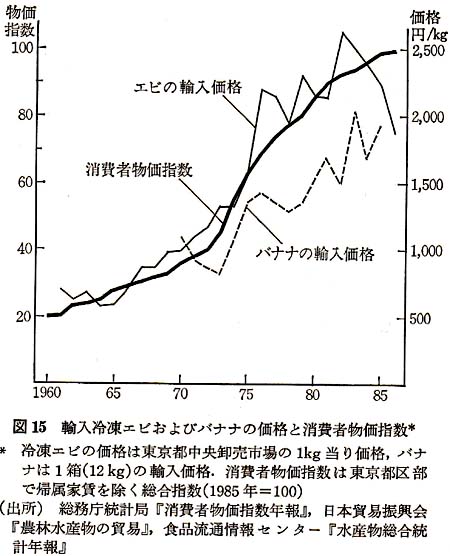

�@����������N���s�[�N�ɁA���Ȃ�l�����肵�n�߂Ă����i�}15�Q�Ɓj�B |

|

�@��p�̗{�B�u���b�N�E�^�C�K�[�̑�ʓ��ׂƁA�~���̐i�s�Ƃ��G�r���i�����������Ă��邽�߂ł���B

�@���̍ŋ߂̌��ۂ��A�G�r��{���ɑ�O�H�i�ɂ܂ł���̂��ǂ����́A���܂̂Ƃ��땪����Ȃ��B

�@�G�r�ƃo�i�i��P���ɔ�r���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A�H�ׂ�Ƃ��������ł����A�o�i�i�̕����A���Ȃ������o���Ȃ炽�ׂł�����B

�@��㔪�ܔN�ɁA���{�l�͈�l����A�ƒ���Ńo�i�i���O�E�l�L���H�ׂ��B

�@��{��Z�Z�O�����Ƃ���ƎO�l�{�ł���B�O�l�{�H�ׂ�̂ɔ�₵�����z�͔����܉~�A��{��Z�~�ł���B

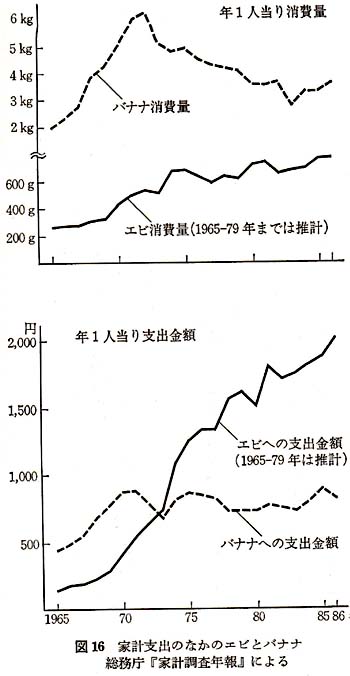

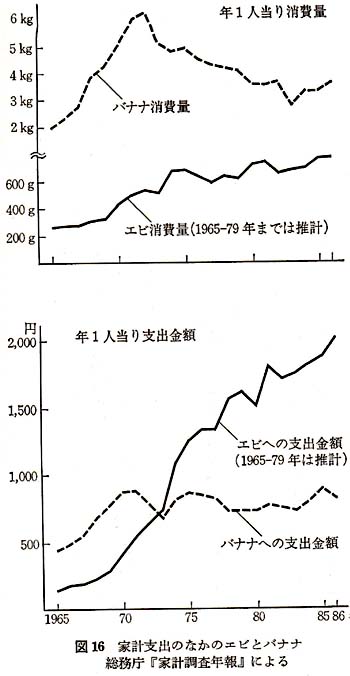

�@����A�G�r�͎��Z��O�����ňꔪ����~�������i�}16�Q�Ɓj�B

�@����O�Z�O�����̂��Ȃ�傫�Ȗ����i�w�b�h���X�j�̃G�r�Ɋ��Z����ƁA��ܔ��ɂȂ�B

�@������莵�܉~�ł���B����҂��炷��ƁA�o�i�i�ɔ�ׂ�G�r�͂�͂芄���Ɏv�����Ƃ��낤�B

�@����ɂ��Ă��A�������͔N�X�G�r�̏���𑝂₵�Ă���B

�@�ƒ���̃G�r����͓�Z�N�O�ɔ�ׂ�ƁA�ʂŎO�{�A���z�ň�l�{�ɂ������Ă���B

�@�ƌv�x�o�ɐ�߂�G�r�̊����́A���Z�ܔN�����E��ꁓ���������A���Z�N�ɂ͓�{�́Z�E��A�H��ɐ�߂銄���́Z�E�����Z�E���l���ƁA�l�{�ɂ��Ȃ��Ă���B

�@���̊Ԃ̃o�i�i�̏���̑����͋��z�ł���{�ɖ����Ȃ����A�ʂł����Ύ��Z�N�㏉�߂��s�[�N�ɂނ��댸�����Ă��Ă���̂ł���B

�@�G�r���₪�Ă̓o�i�i�Ƃ��Ȃ��g�H���X���h�Ɋׂ�̂ł��낤���H

�@2 �Ȃ��j���ɁH�\�\�G�r�H�̐̂ƍ� top

�@�G�r�́A�ǂ��炩�Ƃ����ƊǗ��E�Ȃǁu�������v����������H�ׁA�n�R�l�̓C�J����������H�ׂ�Ƃ����B

�@���������Z���^�[�w�ΘJ�Ґ��т̗[�H���ԁx�i���O�N�O���j�ɂ��A��Z���Ԃ̗[�H�̂����A�G�r��H�ׂ����т͊Ǘ��E�Ō܁Z���A�����E�Z�p�E�E���ƐE�Ŏl�Z���B

�@����A�C�͂͊Ǘ��E���l�Z���ł���̂ɑ��A�����E�Z�p�E���Z�Z���A���ƐE���܁Z���ɂȂ�Ƃ����B

�@����́A�E��Ƃ�����菊�����ɂ����̂��낤�B

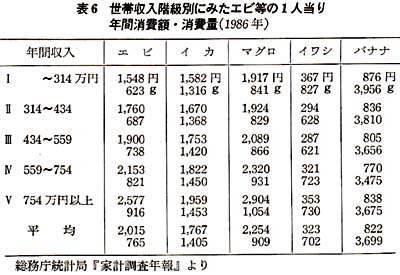

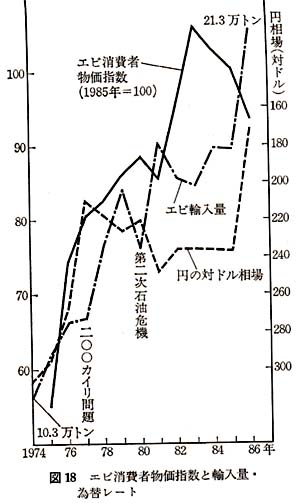

�@�G�r�A�C�J�A�}�O���A�C���V�A�o�i�i�̌��i�̉ƌv����������K���ł݂�ƁA���������z�ɂȂ�قǏ�������Ȃ�T�^���A�G�r�ł���B

�@�G�r�̏����e�͐��͑傫���B

�@�C�J�͐�̒����ł́A�Ǘ��E�ҁA�܂荂�z�������тقǏ�����Ȃ��Ȃ��ۂ�^�����B

�@�������A���ۂ͏������ɂ�ď���������Ă���̂ł���B�����A�G�r�قǂ̐L�тłȂ��A�����ł���B

�@���̂��߃G�r�Ƒ�֊W�ɂ���悤�Ɍ����������ł���B

�@�ӊO�Ȃ̂̓}�O���B�Œ�����w�����̎����w������ʂ������̂ł���B

�@�������A����͎x�o�z�ł͂����͂Ȃ�Ȃ��B

�@�����}�O���ł��A�Ꮚ���w�͐Ԑg�̈������̂����������H�ׂĂ��邽�߂��낤�B

�@��╡�G�Ȃ̂��C���V�ƃo�i�i�ł���B

�@�C���V�͒Ꮚ���w���ł���������A���ԂŌ���A�������w�ł܂������Ă䂭�B |

|

�@�������w���т͍��N��w�ŃC���V�D���Ƃ�����̂�������Ȃ��B

�@�o�i�i�͍ō������w�������āA�G�r�Ƌt�ɏ�����������Ə�����Ȃ��Ȃ��Ă䂭�B

�@�G�r�ƃo�i�i�͏����K���ʂɂ݂�ƁA���傤�Njt�p�^�[���ɂȂ�̂ł���B

�@�o�i�i�����܂��ɑ�O�̉ʕ��A�G�r�͂��܂��ɂ�͂�u�����H�v�Ƃ����邾�낤�i�\6���Q�Ɓj�B

�@�Ƃ���ŁA�G�r�͂ǂ̂悤�ɐH�ׂ��Ă���̂��낤�B

�@���j�I�ɂ݂Ă��A���{�l�͂��Ȃ�̂���G�r��H�ׂĂ����悤���B

�@�L�^�Ƃ��Ďc���Ă��鏉���̂��̂ɂ́w�V����x�i�����N�j�A�w�{���a���x�i��ꔪ�N�j������B

�@�u�ρv�Ƃ��������g���Ă���B�w���ڎG�v���x�ł́u��C�V�v�i�C�Z�G�r�j�����߂ēo�ꂷ��B

�@��������ȍ~�́A���Ƃ̍���̉��ɃC�Z�G�r���������Ȃ����̂ƂȂ��Ă���B

�@���߂ł�����F�A����ɉ�����颂�L���A�����Ȃ����Ă��邱�Ƃ��璷����A�z������B

�@����ȂƂ��납��A�G�r�Əj���Ƃ����т��Ă������悤���B

�@�L�b�G�g���ڊy���i����炭�����j�V�z�̍ۂ̑剃��ɂ́u�G�r�̑D����v���o���Ƃ����B

�@���얖���̈ꔪ�O�Z�N��A�]�ˏ����̊ԂœV�Ղ�A���i���嗬�s�����B

�@�]�ˑO�̃N���}�G�r�A�V�o�G�r�A�V���R�Ȃǂ����i�A�V�Ղ�Ɏg��ꂽ�̂ł���B

�@�������ɁA���{�l�͌Â�����G�r��H�ׂĂ͂����B

�@�������]�˖����Ɏ��i�A�V�Ղ炪�����̌��ɓ���܂ł̃G�r�H�́A���Ȃ���肳��Ă����B

�@��������ɂ͏j���A�a�C���{���邢�͑����i�Ɏg��ꂽ���A���Ƃł���G�r��H�ׂ邱�Ƃ͋H�������Ƃ����B

�@��������ɂȂ�ƁA���Ƃ̐H�����ɃC�Z�G�r���o�ꂷ��B

�@�������A���������̉��ȂǁA����ꂽ�������ɐH�ׂ�ꂽ���̂ł���B

�@�]�ˎ���ɂ悤�₭�]�˂Ŏ��i�A�V�Ղ�Ȃǂ��o�܂��A�G�r�����������ɋ߂��Ȃ�B

�@�������A����ƂĂ������p�Ƃ����Y�n�����ɂ͍l�����Ȃ��B

�@�①�ɁA�Ⓚ�ɂ��Ȃ��l���̕X���Ȃ�����ɁA�G�r��ۑ�������A�����ɉ^�Ԃ��Ƃ͓���B

�@�G�r��H�ׂ��͎̂Y�n�̋߂��̐l��A��������ꂽ��w�K���̐l�����������Ǝv����B

�@��������ł���A�G�r������قǏ�H���ꂽ�C�z�͂Ȃ��A�����Ɋ��G�r���A�o����Ă����قǂł���B

�@�G�r���Y���v���o�ꂷ��ꔪ��l�i�����j�N����A�����m�푈�Ɏ�����I�A���{�̃G�r���Y�ʂ͑債�đ����Ă��Ȃ��B

�@�ꖜ����g���������̂��A���������g���ʂɑ����������ł���B

�@�吳����ɂ��w�̓��͉����n�܂�A�܂��①�Z�p������ɕ��y�����̂ŁA�G�r�s��͒n�ꂾ���łȂ��L�扻���Ă������̂ł���B

�@�A���n���N�Ŋl��ꂽ�吳�G�r���X������A���o�R�œ����܂ʼn^���悤�ɂȂ����̂��吳����̂��Ƃł���B

�@�܂����a�����ɂ́A���L�V�R�̃G�r�����{�ɗA�������悤�ɂȂ����B

�@���a��Z�N��ɂ͋��������i�̂��̓��{���Y�j��ь��i�̂��̑�m���Ɓj���A���L�V�R�̃G�r�E�g���[�����Ƃɏ��o���A�ꕔ�����{�ɉ^��Ă����B

�@���̂悤�ɁA�G�r�s��̍L�扻�́A��O�ɂ�����Ȃ�ɐi��ł����B

�@�������A���Y�ʂ���݂����A�G�r�͂���قǐH�ׂ��Ă����킯�ł͂Ȃ��B

�@��l���蕽�ςł͎O�Z�Z�O�����ɂ������Ȃ��B�����̓��{�l�̎����̈�ȉ��̏���ł����Ȃ��B

�@���܁Z�N�ȍ~�A�悤�₭�����G�r���Y�̐L�т��傫���Ȃ��Ă����B

�@���Ƃ́u�ߑ㉻�v�A�①�E�A���Z�p�̊v�V���}���ɐi�����ł���B

�@�����Ĉ��Z��N�A�G�r�A�������R�������B�G�r����ʂ��N��ǂ��ċ}���ɑ����Ă䂭�B

�@�������Ă���ƁA���{�l���G�r��{�i�I�ɐH��ɂƂ肢��n�߂��̂́A����������Z�N�O�̂��Ƃł���B

�@����ȑO�́A�n�ꏤ�i�ł���A����߂Č���ꂽ�@��ɐH�ׂ邺�������i�������B

�@���߂ł����F�ƒ������ے�����`�ԂƂŁA���d����A���肪�������̂��Ƃ����C���[�W�����j�̒��Ō`������A���{�l�ɒ蒅���Ă��������Ƃ͎����ł��낤�B

�@�����A���{�l�͐̂���G�r���D���������Ƃ����قǂɂ́A�G�r��H�ׂĂ����킯�ł͂Ȃ��̂ł���B

�@�����̂��ߏ���⌋�����ł̎g���������Ă��A�G�r�͉��N���̂̏��i�A�ڂ��y���܂���g�C���[�W���i�h�̂悤�Ȃ��̂������̂�������Ȃ��B

�@��O�O�Z�Z�O�����A�A�����R�����O�̈��Z�Z�N�Ɏ��Z�Z�O�����A�����Ĕ��Z�N�ɎO�L���i��������L���G�r�d�ʁj�c�B

�@���{�l��l���肪��N�ɐH�ׂ�G�r�̗ʂł���B

�@�傫�ȃe�[���̓V�Ղ�ɂ���ƖZ���A���ꂪ������������N�ɐH�ׂ�G�r�̗ʂł���B

�@3 �G�r�t���C�E�V�Ղ�E�`���\�[�X�c

top

�@����������́A�召���܂��܂̃G�r���A���܂��܂ȏ�ŐH�ׂĂ���B

�@��O��l�̊w�������̍앶�ŁA��ԑ����o�ꂵ�����Ɨ����̓G�r�t���C�i�O�O���j�A�ٓ��ɓ������G�r�t���C�Ƃ��Ⓚ�G�r�t���C�Ə������w���������B

�@�����V�Ղ�E�V���ň�㖼�A��O�ʂ͎��i�i��O���j�A�ȉ��A�J�b�v���[�����̃G�r�A�G�r�s���t�i��������ܖ��j�A���̂ق��ɂ��т���A�G�r�h���A�A�G�r�O���^���A�h�g�A���j�G���A�`���\�[�X�u�߁A�R���b�P���X�Ƒ����B

�@���ނقǂ̃G�r�����A�G�r���i���������Ă����B

�@�Ȃ��A�G�r���i�Ƃ��Ēm��킽���Ă���u���т���ׂ��v�́A��������ɂ͂��łɂ����Ă����Ƃ����B

�@�G�r�̂���g�Ə������ɗ��ƍ��������A���`���ł��Ԃ������̂��A���т���ׂ��ł���B

�@�L���ȁu�����ς��т���v�́A���˓��C�̏��G�r���g���Ă���Ƃ����i�����w�C�V�x�j�B

�@�ƒ�ł̃G�r�̗����`�Ԃň�ԑ����̂́A��͂�V�Ղ�A���Ŏ��i�ށA�O�ʂ��G�r�t���C�Ɠ畨�A�ȉ��A�����A�h�g�A�O���^���A�������A�����A�T���_�ȂǂƂȂ��Ă���B

�@���Ă��͈ӊO�ȂقǏ��Ȃ��i�w�ΘJ�Ґ��т̗[�H���ԁx�j�B

�@�O�q�����u�G�r�ɂ��ẴA���P�[�g�����v�ł́A�D���ȃG�r�����̃g�b�v�̓G�r�t���C�i�܈ꁓ�j�A��ʂ͓V�Ղ��i��j�A�O�ʃ`���\�[�X�i��Z���j�A�ȉ��O���^���E�R�L�[���i��l�E�܁��j�A�h�g�i��l���j�A�����i��l���j�ƂȂ��Ă����B

�@���w�ٔ��s�́w�����̕S�ȁx�i��㎵��N�j�ɂ́A�a�E�m�E���ؓ�O��̃G�r�������f�ڂ���Ă���B

�@�u�Ԃ��т̎������ρv�u���т��̗g�����́v�u���т̗������v�u�Ԃ��т̂Ƃ����炵�u�߁v�c�c�B

�@�ƒ뗿���̒��ł��A�G�r�͂��Ƃ̂ق����p�[�g���[�̍L���H�i�̈�ł��낤�B�u�k�Ђ������N�ɔ��������O����������ے�����悤�ȁA�悾�ꂪ�o�Ă������ȗ������ؖ{�w�ƒ뗿���S�W�s�r�x�S�Z���̑�O���w�����������x�̒������ł��\����ނ̃G�r�������Љ��Ă���B

�@�u�C�V�̃P�`���b�v�u�߁E���Ė��ځv�u�C�V�̃A�[�����h�g���E�ǐm�Ԗ��ځv�u���C�V�ƃA�{�K�h���Q�i����j�����E�ڐm�u���ȉ��S�v�c�c�B

�@�����ł��G�r�͉Ԍ`�ł���B

�@�������́w�ƌv�����N��x�ɂ��A�ꐢ�ш�N�Ԃ̃G�r����ʂ͓��O�����A������z�͎���~���Z�N�j�A��l����ɂ���ƁA���Z�܃O�����A��Z��܉~�ƂȂ�B

�@����ޏ�����z����O���~�ł���������A�G�r�͋���ނ̒��Ō܁E�����̃V�F�A�A�}�O�����O��Z�~�i�Z�E�l���j�Ɏ����ʒu�ɂ���B

�@�����⑦�Ȃ߂����S����⑽������z�A�~�J����菭���������Ȃ�����z�ł���B

�@��l���莵�Z�܃O�����̏���Ƃ����̂́A�G�r�S�̂̏���ʂ��L���i�����j�Ƃ���ƁA��O���̈�ɂ����Ȃ��B

�@�ƌv�����ɂ͑��Ȃ߂�̃G�r�Ƃ��A�R���b�P��V���[�}�C�̒��̃G�r�܂ł͊܂܂�Ă��Ȃ��B

�@���������G�r���܂߂Ă��A�����炭�ƒ���Ŏg����G�r�͑S�̂̎l���ʂƂ����悤�B

�@�������A�ŋ߂̃f�[�^�ł́A�G�r�̉ƒ������Ɩ��p������������Ƃ����B

�@���Ƃ̃G�r�͂ǂ��ŐH�ׂ��Ă���̂��B

�@��㎵��N�̓����s���������s��̗A���G�r�����X���������ʂł́A�ƒ�p����Ɍ�����ꂽ�G�r�͓�܁��A�c�肪�Ɩ��p�ƂȂ��Ă���B

�@�Ⓚ�A���G�r�͎l���̎O���Ɩ��p�ɉ�Ă����̂ł���B�Ɩ��p�̓���͎��i����l�E�����A�a�H�E�����O��E�ꁓ�A�m�H����O�E�こ�A���H���܁E�O���ƂȂ��Ă���B

�@�����N�̓����s�����ǂ̐��Y���ʋƎҒ����ł��A�Ɩ��p���Z�Z���A�ƒ�p���ꎵ���A�ƒ�p�E�Ɩ��p���X�Ƃ����̂��ꎵ���ƂȂ��Ă���A��͂�Ɩ����������܁��قǂɂȂ��Ă����i�����w���тh�m���ƃm�E�n�E�x�j�B

�@�A���Ⓚ�G�r�͎l���̎O�����i���A���Ή��A�V�Ղ牮�A�t�@�~���[�E���X�g�����A�z�e���A����ɂ͋��H�ȂǁA������Ɩ��p�Ƃ��Ďg���Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@�n���s�s�ł́A���قȂ����X��������B���m���L���s�̔��Z�N�̒����ł́A�ƒ�p�Ɍ܈�E�A�ƒ�O����l���E�����ƂȂ��Ă���B

�@�ƒ�O�ł͈��H�X���E�O���A�W�c���H���E�l���A�h���{�݈��E�ꁓ�ƂȂ��Ă����i�w���{�̃G�r�E���E�̃G�r�x�j�B

�@���H�ŃG�r�����\�H�ׂ��Ă��邱�Ƃ́A���̗\�z�O�̂��Ƃł������B

�@�G�r�́A�n���ɂ���ď���ʂ����Ȃ�Ⴄ�H�i�ł�����B��s�s�̐l�͒����̐l�����قǗ]�v�ɃG�r��H�ׂĂ���B

�@�n���ʂł݂�ƁA�ߋE�n���̐��т͔N�Ɏl����O�����A�ꖜ��Z�Z�Z�~�̃G�r��H�ׂĂ���̂ɑ��A���k�n���̐l�͈�㎵��O�����A�O�ܘZ�~�����H�ׂĂ��Ȃ��B

�@��{���̊J��������B

�@���z�̑������ɕ��ׂ�ƁA�@�ߋE�A�A���C�A�B�����A�C�k���A�D�l���A�E��B�A�F�֓��A�G�k�C���A�H���k�A�I����A�ƂȂ��Ă���B

�@�G�r�͊T���Ċ��̐l�������H�ׂĂ���Ƃ������i�������w�ƌv�����N��x��㔪�Z�N�x�j�B

�@���˓��C���G�r�̑吶�Y�n������Ȃ̂��낤�B

�@�S���̎�w��Ώۂɂ��������i���Z�N�A����{���Y��ɂ��j�ŁA�D���ȋ���ނ̃g�b�v�ɃG�r���������Ă���B

�@���Ɏ����߂��i�Z���E�Z���j��w���G�r���������i��ʈȉ��́A�T�P�A�C�J�A�T���}�A�A�W�A�J���C�A�}�O���A�^�����̏��ɂȂ��Ă���j�B

�@�G�r�͂������ɐl�C�������B�����āA���܂��O�H�ւ̓�����܂�Ƃ�����B

�@�������A���������{�l�������P���Ɂu�D���v�A�u�����ƐH�ׂ����v�Ǝv���Ă�������A�����ǂ�ǂ��Ă����̂��낤���B

�@�O�q�����悤�ɁA��O�܂ŁA���{�l�̐H�ׂ�G�r�̗ʂ͂���߂Č���ꂽ���̂������B

�@���j�I�Ɂu�G�r�D���v�Ƃ�����قǃG�r��H�ׂĂ����Ƃ͎v���Ȃ��B

�@�������́A�Ђ���Ƃ���Ɓu�G�r�D���v�ɂȂ�悤�Ɏd�������Ă���̂�������Ȃ��B

�@�A�����̔w�i�������T���Ă݂悤�B

�@4 ���R���̌�Ɂ\�\�A���}���̔w�i top

�@���Ĉ��ۏ����A���ꂽ���Z�Z�N�A�������̐H�ׂĂ����G�r�͋㔪���������Y�̃G�r�������B

�@���̔N�ɂ́A���{�̓G�r���O�Z�Z�Z�g���ȏ���A�o���鍑�ł��������B

�@�����Z��N�A�G�r�̗A�������R������A�O�N�Z��܃g���������A�����ꋓ�Ɏl�Z�Z�Z�g�������B

�@���ꂩ��l�����I�o������㔪�Z�N�A�������̐H�ׂ�G�r�̔��������A���G�r�ɂȂ����i�L���G�r�d�ʂŌv�Z�j�B

�@���̎l�����I�ɁA�����N�����̂��낤���B

�@�������͂Ȃ�����ȂɃG�r��A�����A����Ȃɂ��G�r��H�ׂ�悤�ɂȂ����̂��낤���B

�@�������������G�r���D���ŁA���R�̗���Ƃ��ăG�r����ʂɗA�������悤�ɂȂ��������Ȃ̂��낤���B

�@�ǂ��������ł͂Ȃ��悤�Ɏv����B

�@�u�G�r��H�ׂ������Ă���v�Ƃ����Ə��X�傰���ŁA����҂Ƃ��Ắg��̐��h�������������̂悤�ɕ������邩������Ȃ��B

�@�������A�G�r���ʂɋ������A���v�����N��������A���Ȃ�Ӑ}�I�ɂ���o����Ă��Ă��邱�Ƃ͎����ł���B

�@���̂悤�Ȏd�|�������肾�����̂́A�������ЁA���Y�ƎҁA���X�[�p�[�A�O�H�Y�ƁA�Ⓚ�H�i�ƊE�ł��낤�B

�@�����Đ��{�͋ƊE�̊��Â�����o�b�N�A�b�v�����B

�@�������A�����ȐH�ׂ��̂��ނ�����ɂق��肱�܂��킯�ł͂Ȃ�����A���{�l�͋Ǝ��i��莑�{�j�̂���o�����d�|���ɏ�����Ƃ��킴������Ȃ��B

�@��O���A���{�͐A���n���N����吳�G�r���^��ł��Ă����B���L�V�R�܂ŏo�����āA�G�r�E�h���[����������Ă������B

�@�A�����R���Ɏ�������A�R�����O�݂����ЂɊ����āA�킸���ł͂��邪�G�r��A�����Ă����B

�@���R���ȑO�A�A���G�r�͔�Ԃ悤�ɔ���A�A���g�����Ǝ҂̃��C�Z���X�́A�v���~�A���t���Ŕ����W�߂���قǂ������B

�@�o�i�i��R���j���N�Ƃ��Ȃ��������i�������킯�ł���B

�@���Z��N��Z���A�G�r�̓}�O���A�T�P�A�}�X�Ȃǂƕ���ŁA���Y���̃g�b�v����ėA�������R�����ꂽ�B

�@�h�l�e�i���ےʉ݊���j�͂��łɈ��ܔ��N�ɁA���{�ɑ��A���ێ��x��̗��R�Ŗf�Ոב������s��Ȃ��h�l�e�������ւ̈ڍs�������i�Z�l�N�Ɉڍs�j���Ă���A�f�Վ��R���͋}���ł������B

�@�ƊE����̔����̏��Ȃ��G�r��}�O�����A�܂����R���i�ڂɑI�ꂽ�̂ł���B

�@���R���ƂƂ��ɁA����������̂悤�ɃG�r�A���͋}������B

�@�Z��N�ɂ͎l�Z�Z�Z�g���A�Z�O�N�Ɉꖜ�g����˔j�A�Z�ܔN�ɓg�����A�Z���N�Ɏl���g������{�X�Q�[�����W�J���ꂽ�B

�@���ۏ�������A�����̔N�̈�㎵�Z�N�A�G�r�̗A���i�܁E�����g���j�͍������Y�ʂ��������B

�@���O�N�ɂ͈�Z���g����˔j�i���E�����g���j�A�A�����J���āA���ɐ��E��̃G�r�A�����ɂȂ����B

�@�Ⓚ�G�r�̗A����ϋɓI�ɐ��i�����̂́A���̐��Y��ЂƏ��Ђł������B

�@�u�ł��ׂ��鋛�v���A���Ⓚ�G�r�ł������B

�@���Ђ͎��R���ȑO����A�G�r�����̂��܂݂�m���Ă����B

�@���E�e�n�A�G�r�̊l���Ƃ���ɔ��ł������t���������B���Y��Ђ͎��Ă�Z�p�Ŋl�邱�Ƃ��w�������B

�@�Ⓚ���H�̋Z�p���w�����A���{�����������B

�@���R������̔��t����́A����܂Ŏ��т̂��钆���A���L�V�R�����S���������A�V���ɍ��`�A�^�C�A�؍��A�C���h�A�C���h�l�V�A�A�}���[�V�A�A�I�[�X�g�����A������A�������悤�ɂȂ����B

�@�Ǝ҂̊ԂŁu���L�v�ƌĂ�郁�L�V�R�Y�̃G�r�́A���i���˂Ƃ��ďd�p�����悤�ɂȂ����B

�@���{���G�r�A�}�O���A�T�P�Ȃǂ̗Ⓚ���̗A�����i�A����̊g����o�b�N�A�b�v�����B

�@���Z�l�N�ɂ͐��Y���̊̓���ŗⓀ������ݗ������B

�@�Z�Z�N�ɂ͑�菤�Ђ��������Ƃ��āA���{���Y���A������ݗ����ꂽ�B

�@�u���шψ���v��������ɐݒu����A����͘Z���N�ɑ�ꎟ���є��t���i�����c���C���h�A�p�L�X�^���A�C�����ɔh�����Ă���B

�@�Q����Ђ͊ۍg�A�O�H�����A��m���ƁA�g�[�����A�����]���A���{���Y�A���H�̎��ЁB

�@���̒����c�̔h���̎��܁���ʎY�Ȃ��⏕���Ƃ��ďo���Ă���B

�@���N�ɂ̓^�C�A�}���[�V�A�A�C���h�l�V�A�A�t�B���s���ɑ�����c���h�����ꂽ�B

�@�Ȍ㎵�Z�N�܂ŁA�����ɂ킽�钲���c���h������Ă���B

�@���Ђ␅�Y��Ђ��G�r���t���ɋ��z�����̂͂Ȃ����B�P���������A�ׂ���Ƃ����̂����̗��R�ł���B

�@���Y��Ђ����m���Ƃ��₪�ē��ł��ɂȂ�̂����z���A���l���̂��̂���A���H�A�̔��ɖ{�������n�߂Ă����B

�@�ߓ����t�������Ƃ������Ԃ��Z�Z�N��㔼�ɂ͋N���Ă���A���ɂ͍̎Z��x�O�������悤�ȍ����ł̔̔����������L����ꂽ�B

�@���ɗⓀ�G�r�͋K�i�����ꂽ�����Ղ����i�ł��邽�߁A�Ƃ�킯��含�������Ȃ����Ђł��V�K�Q�����e�Ղ������B

�@���̂��ߔ��t�������͂��������������A�ɂ��_�u�����Ƃ����������B

�@����ɏ��ГƎ��̌v�Z�Ƃ��āA���{�̍H�Ɛ��i�荞�ނ��߂̌��Ԃ�Ƃ��āA�G�r���ɕt����K�v�����������Ǝv����B

�@�O�ݕs���ɔY�ޑ�O���E�ŁA�G�r�͑�ʂɊl���B�G�r�ŊO�݉҂��������āA�H�Ɛ��i��̂ł���B���ЂɂƂ��ẮA���������ɂȂ�B

�@���ЁA���Y��Ђ͘Z�Z�N�㖖�ɂȂ�ƁA����ɐϋɓI�ȃG�r�Y�n�̊J���ɏ��o���B�O�͂ł��łɂ݂��u�J���A���v�����ł���B

�@���̍��A�S���̑�w�Ő����r�ꂽ�S�����^����K�ڂɁA�x�g�i���푈�i�C������āA���{�͎��{�A�o���ɂȂ�B

�@�C���h�l�V�A�ł͈��Z�ܔN�̋�E�O�Z������A�u�e���v�X�J���m�������̍���ǂ��A�e�����̃X�n���g�V�������a������B

�@�Z���N�ɂ͂`�r�d�`�m�i����A�W�A�����A���j���a���A�����e���͕ē����̎��{��`���ƃ^�C�A�b�v�������̊J����i�������悤�ƁA�O���ɑ��āA�ϋɓI�Ȗ�ˊJ���̐�����̂�n�߂�B

�@���{�A�o�����{�̊�Ƃ́A���������ɓ���A�W�A�ɐi�o����B�G�r�̊J���A����ڂ��������ي�Ƃ����X�ɐ��܂ꂽ�B

�@�C���h�l�V�A���G�r�J���A���E���ى�Аݗ��̒��S�n�ɂȂ����B���͂ɓo�ꂵ���C���A���E�W�����C�悪�^�[�Q�b�g�ɂ��ꂽ�B

�@�܂��A�g�[�������ɗm�i�̂��ɕ�K���Y�j�Ƒg�݁A�C���h�l�V�A���p�[�g�i�[�A�C�R�����g���i�C���R�p���j�Ƃ̊Ԃō��ى�Ѓg�t�B�R�iToyo Fishing Industry Co.�j��ݗ������i�Z��N�j�B

�@�������ɓ��M���Y���i�o�A�J���}���^���C��Ńg���[���A���t���A�Ⓚ���H���J�n�����B���Z�N�͍��ِݗ����b�V���ŁA��菤�ЁA���Y��Ђ����X�ɐi�o���Ă������B

�@�C���h�l�V�A������{�ւ̃G�r�A�o�ʂ́A�Z���N�ɘZ�Z�Z�g���ɂ����Ȃ��������̂��A���Z��N�ɂ͓�Z�Z�l�g���A���Z�N�ɂ͎O�Z���l�g���ƁA�J���A���́u���ʁv�������ǂ���Ɍ��ꂽ�B

�@����N�ɂ͈ꖜ�g�����A���ܔN�ɂ͓g������܂łɂȂ����B

�@�����āA�C���h�l�V�A�̗�����͂����܂��g���[�����̋��Ђɂ��炳���悤�ɂȂ�A�u���{�̃G�r�v�ɐ[���������܂�Ă䂭�悤�ɂȂ�̂ł���B

�@���Ђ␅�Y��Ђ��G�r�t���A�G�r���l��A���{�ɉ^��ł��Ă��A����Ȃ���ǂ����悤���Ȃ��B

�@�G�r��H�ׂ�����d�|���́A�����ł��ĉ����ď�������Ă����̂ł���B

�@5 �R�[���h�`�F�[���ƗⓀ�H�i�̕��y

top

�@���Z���N�ꌎ�����t�w�����V���x�Љ�ʂ́u�G�r�V�͂����������@���グ���߂����Ę_��

�@�u���o�A�c���������サ���؋��@���]�c�悭�������߂̌���v�Ƃ̌��o���̑傫�ȋL�����ڂ����B

�@�m��l���m��u�G�r�_���v�ł���B

�@���Ƃ̎n�܂�͘Z���N�ꌎ�̓��o�A�́w���������x�A���̒��Łu�G�r�̗A��������Ȃɂӂ����̂͘J���҂̐����������オ���Ă���؋��v�i��������グ�������Ɂj�ƌo�c�ґ����咣�����B

�@����ɑ��āA�J���ґ��́u���̌o�ϔ��W�̌���J���҂ɂ́A�ǂ�ǂ܂����̂�H�킹��ׂ����B

�@��́A���{�Ŕ����G�r�̉������A�J���҂��H�ׂĂ���̂��낤���v�i���c�O�����J�A�ψ����������j�Ɣ��_�A�t����O�ɔM���G�r�_�c�����킳�ꂽ�̂������B

�@����ɂ��G�r�_�����������܂ꂽ�B�G�r�A�����N�X�啝�ɑ����Ă��������Ȃ�ł̘͂b���낤�B

�@�J�g�����������قǂɃG�r�A���������Ă������̂́A���ꂾ���̂��̂��e����Ղ����{�����Ő������ꂽ����ł���B

�@������̂ƂȂ��āA���̊�Ղ�����ꂽ�B�܂��A�R�[���h�`�F�[���i�ቷ���ʑ̌n�j�̐����ł���B

�@���̊w��������v���N�����Ă��A�Ⓚ�H�i�͒������Ƃ�������łȂ��A���N�i��肸���Ǝ��̈������̂ƍl�����Ă����悤�Ɏv���B

�@��Z�N�قǑO�ɁA�����قǗⓀ�H�i���o���ȂǂƁA�����͓���z�����Ȃ������ɂ������Ȃ��B

�@���ɂƂ��ẮA�Ⓚ�i���j�~�J�����Ă̖�s��ԂŐH�ׂ��̂��Ⓚ�H�Ƃ̏o��������B

�@����������₽�������ŁA���S�ł���悤�ȐH�ׂ��̂ł͂Ȃ������悤�ȋL��������B

�@�������A�Ⓚ�H�̕��y�͂��Ȃ�Ӑ}�I�A�Ȗ��ɋƎ҂Ɛ��{�Ƃ���̂ɂȂ��Đ��i�����Ǝv����B

180-12

�@�A�����J�̃X�[�p�[�}�[�P�b�g�ƗⓀ�H���y�Ƃ������f�����������̂��낤�B

�@�R�[���h�`�F�[���́A���Y�n�ŗⓀ���H�����H�i���A���̂܂܍ŏI����҂܂ʼn^�сA�������V�X�e���ł���B

�@�ƒ�̗Ⓚ�①�ɂ��Ŗ��[�Ɉʒu����킯���B

�@���Z�ܔN�ɁA�Ȋw�Z�p������������w�H�����̑̌n�I���P�Ɏ�����H�����ʑ̌n�̋ߑ㉻�Ɋւ��銩���x�Ƒ肷�銩�����o�����B

�@����́u�R�[���h�`�F�[�������v�ƌĂ�A�Ȍ�A���̌��t������ɒ蒅���Ă䂭�B

�@���{�l�̐H�����́A���Ăɔ�ׂāA�~�l�����A�r�^�~���A�ǎ��`��������Ȃ��B

�@�����炢�����i�����E�����i�j�����H�ׂ�̂ŁA�K����]�����������B

�@�����ƍ��i�ʕۑS�H�i�A�Ƃ�킯�Ⓚ�H�i��H�ׂ邱�Ƃ��u�ߑ㉻�v�Ȃ̂��A�Ƃ��̊����͂����B

�@���i�ʕۑS�H�i���y�̂��߁A�R�[���h�`�F�[�������A���ʂ��u�ߑ㉻�v���ׂ����Ƃ����B

�@���̊������āA���{���ɂ́u�R�[���h�`�F�[�����i�A����c�v�������A�����}���u�Վ��ቷ�H�����ʑc��v��ݒu����B

�@�Z�Z�N����A�R�[���h�`�F�[���𑣐i���邽�߂̗\�Z���v�コ��Ă���B

�@�Z�Z�N�ɂ́A�_�яȂ̎Y�n�①�{�ݕ⏕�A�Ⓚ���Y�����ʉ��P���Ǝ������{�A�����Ȃ̊w�Z���H�p�����̒ቷ���ʉ����i�A�Ȋw�Z�p���̒ቷ���ʋ@�\�Ɋւ��钲���Ȃǂ̔�ڂŁA�܉��Z�Z�Z�Z���~�قǂ̗\�Z�������B |

|

�@�������������Ƃ��č����̐H�́u�ߑ㉻�v�𐄐i����Ƃ����̂��������Șb�����A�����炭�A�w��ɂ́A���ЁA���Y��ЁA�H�i��ЁA���X�[�p�[�A����ɂ͗Ⓚ�①�ɂ肽���d�@���[�J�[�������̂��낤�B

�@�R�[���h�`�F�[�����́A�����炢���̂�H�ׂȂ����������Ƃ������e�ؐS�����A�Y�ƊE����̗v���ɐ��{��������Ƃ݂��������Ԃɋ߂��̂ł͂Ȃ��낤���B

�@�H�����łȂ��A���{������Ƃ���ŁA�J���E�ߑ㉻���i�߂�ꂽ�B

�@���C���V�������Z�l�N��Z���ɊJ�ʁA���_�������H�͗��Z�ܔN�����ɊJ�ʁA������ʗA���̎���ƂȂ�A���[�^���[�[�V�������{�i�����������̂��Z�Z�N�㒆���ł���B

�@�Ⓚ�G�r���A���̍��������Ắu�ߑ㉻�v�̔g�ɏ��B

�@���Y���̕i���𗎂��������ۑ��̂ł���e���①���i�}�C�i�X�x�ȉ��j�̕��y�͂߂��܂����A�Z�ܔN���玵�ܔN�ɂ����āA�ݔ��\�͂͌ܔ{�ɂ������Ă���B

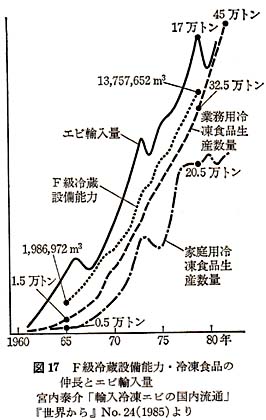

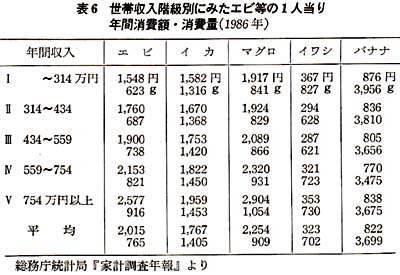

�@�G�r�A���ʂ��A�Ⓚ�H�i���Y�ʂ��A�قƂ�ǔ�Ⴕ�ċ}�����Ă����i�E��̐}17�j�B

�@�ƒ�̓d�C�①�ɂ͘Z�ܔN�̕��y�����܈ꁓ���������A��Z�N��ɂ͋㔪���ւƁA�قڑS���тɕ��y�����B

�@�Ƃ��ɘZ�ܔN�ɂ͓�h�A���̗Ⓚ�①�ɂ��o�ꂵ�A�Ⓚ�H���y�ɑ傢�ɍv�������̂ł���B

�@���Z���N�ɂ͐��Y��ЁA�H�i��ЁA���ƃ��[�J�[�A�d�@���[�J�[�Ȃǂ��W�܂��ē��{�Ⓚ�H�i������������B

�@�Ⓚ�H�i���y�̂��߁A���̋���͐��{�Ɉ��͂�������������ʂ��A����ł́A�Ⓚ�H�̕��y��`�ɐϋɓI�ɏ��o�����B

�@�Z��N�ɂ́A��H�t�F�A�����A�ړ��W���u�K����l�Z����J���A�e���r�ԑg�i�Ƃ��ɗ����ԑg�j�ł���`�ɂ���Ƃ߂��B

�@���{�͗Ⓚ�H�i�L�����y�[���ɏ��������o���Ă���B

�@6 ���ЁE�H�i�ƊE�E�X�[�p�[�̐헪 top

�@�J�ł́A�Ⓚ�H���p�b�N�Ŕ���X�[�p�[�E�}�[�P�b�g�����X�ɐ��܂ꂽ�B

�@�X�[�p�[�͈��܁Z�N��㔼������ڂڂ���邪�A�Z�Z�N��̍��x�o�ϐ����ƂƂ��ɋ}���ɑ����n�߁A�������A���̃`�F�[���X�g�A�����i�ށB

�@���Z�l�N�ɃX�[�p�[�i���v��́u��^�����X�v�̒��́u�Z���t�X�v�ɕ��ނ����j�͎O�Z��Z���ŔN�Ԕ��㍂�͎O���l���~�A�Z�N��̈�㎵�Z�N�ɂ͋�l�Z�O���A���㍂�͈꒛�Z���܉��~�ɂ܂łȂ�B

�@�����č����A���X���͓��ꎵ���A�]�ƈ��������l�A���㍂�͉��ƈ�l���~�����i���ܔN�j�B

�@�����Ƒ����㍂�̈�l�����X�[�p�[�ɂ���Đ�߂��A����̓f�p�[�g�̔��㍂���傫���B

�@�u�ƒ납���Ƃ܂Ȕ�Ǖ����邱�Ɓv���A�X�[�p�[�̌o�c�헪�Ƃ��炢��ꂽ�B

�@�C���X�^���g�H�i�A�Ⓚ���H�H�i�̓X�[�p�[�̉Ԍ`���i�ł���A�ȕւȉ��H���ꂽ�H�i�邱�Ƃɂ���āA�X�[�p�[���̂��������Ă������B

�@�K�i�����ꂽ�H�i���ʗ��ʂ����邽�߁A���b�v�┭�A�X�`���[�����g���[���Ζ����w�ɂ���Đ��ݏo����A�p�b�P�[�W�����X�[�p�[�̐������x�����B

�@�Ⓚ�G�r�́A�܂��Ƀp�b�P�[�W���₷���K�i�����ꂽ���i�Ƃ��ēo�ꂵ���A�X�[�p�[�̐\���q�̂悤�ȏ��i�ł���B

�@�������̂��̂̂悤�ȃg���[�̏�ɕ��ׂ��A�������b�v�ɕ�܂ꂽ���T�C�Y�̃G�r�B

�@���������K�i���̂��Ȃ��ɂ���C�O�G�r�H��̏��H����̘J���ȂǁA���̂��ꂢ�ȏ��i����͑z�����ł��Ȃ����Ƃł���B

�@�X�[�p�[�̕��y�́A����������҂ɐ��Y�҂̊���قƂ�nj����Ȃ������Ă��܂����B

�@�X���ŁA���͖ڂ��q�����Ȃ��A�g���������ꂢ�ɐ�g�ŕ��ׂ���B

�@������̕ω����A���{�l�̐H�����ɑ傫�ȉe����^�����B

�@�_�ƂɌg����Ă���l�A���Ƃ����Ă���l�́A�Z�Z�N�ȍ~�A�}���Ɍ����Ă����B

�@�s�s�ɁA�H��ɗ���Ă䂭�B

�@���Z�Z�N�A�_�ыƏ]���҂͈�O���l�i�A�Ɛl���̓�こ�j�A���Ə]���҂͘Z�����l�i��E�܁��j�����B

�@��Z�N��A���̔䗦�͈�Z�E�܁��A�Z�E�こ�ɂ܂ʼn�����B

�@����Ɉ�Z�N�o�������Z�N�A�_�ыƏ]���҂͂��Ɉ�Z���������E�Z���A���Ƃ́Z�E�����i�l�Z���l�j�ɂ܂łȂ����B

�@�H�ׂ��̂��炿�A�l���錻��ł���c����C�œ����l���A�S�l���̈�Z�l�Ɉ�l�������Ȃ��B

�@������������ɂȂ��Ă��܂����B

�@�H�i���ǂ�Ȃɉ��H����Ă��̎��R�Ȏp�������Ă��܂��Ă��Ă��A���������Ԃ�������Ȃ��l�������Ă��Ă���̂ł���B

�@�����̏A�ƁA�Љ�i�o���A�H�̊ȕ։�����H�H�i�̑��p�𑣐i�����ƁA�悭������B

�@�������A���̂��Ƃ͂����ȒP�Ɍ��_�Â�������ł͂Ȃ��悤�Ɏv����B

�@�����A�Ǝ҂́A���Z�Z�N���甪�ܔN�܂ł̓�ܔN�Ԃ̊ԂɈꔪ�Z�����l�����O�Z�l���l�ւƁA��܁Z�Z���l�����Ă���B

�@�������A�Ǝ҂�j���\����ł݂�ƁA�O��E���O��E�����ɂȂ��������ŁA�Ƃ�킯�����̐i�o���傫���e�����Ă���Ƃ͎v���Ȃ��B

�@�ٗp�`�Ԃł݂�Ə�ق��̔䗦�͘Z�Z�N�̔����E�Z�����甪�ܔN�̔��Z�E�����ւƂނ��납�Ȃ茸���Ă����i��_�ыƁj�B

�@�p�[�g�������Ă���̂ł���B�������A��_�ыƂł̗L�z��όٗp�҂͓�Z�l������ꖜ�l�ւƁA���Ȃ�傫�������Ă���B

�@�������͂������ɑ����Ă͂���B

�@����ɂ��Ă��Ⓚ�����ςݐH�i�̐��Y�ʂ͈��Z�ܔN����Z�Z�Ƃ���ƌܔN��̎��Z�N�ɂ͈ꋓ�Ɏ���Z�ɂ��Ȃ�B

�@���O�N�ɂ͓�l�l�܁A���O�N�ɂ͌܌܁Z���ƁA�܂��Ɉٗl�ȐL�т������B��Z�N�ԂŌ܁Z�{�����Y�ʂ������Ă���B

�@�ƌv�̐H��ɐ�߂钲���H�i�̔䗦���A�Z�ܔN���甪�ܔN�̓�Z�N�œ�{�A�z�ŋ�{�߂��������Ă����i�\7�j�B

�@�������A�Ƃ��đ䏊�ł̒����J�����J���Z���Ȃ镪�ߍ����邾�����Ƃ�����A���܂�ɑ傫�ȐL�тł͂Ȃ����낤���B

�@�䏊�������Ԃ̒Z�k�́A�ƒ�̑��ł��A�������]��ł�����������Ȃ��B

�@�܂��A�Z���̕ω����A����ɔ��Ԃ������Ă���B

�@�A�p�[�g��}���V�����ł̓T���}���Ă��̂��܂܂Ȃ�Ȃ����A���S�~�̏������ʓ|���B�������䏊�������B

�@�������A��݂����Ȋȕ։��A���H�H�i���́A�ނ���Ǝ҂́g�̑�Ȃ�h�d�|���Ƃ�����̂ł͂Ȃ����B

�@�H�i�ƊE�A�X�[�p�[���]�悤�ɑ䏊�����Ƃ܂Ȕ��Ȃ��Ȃ����킯�ł͂Ȃ����낤���A��Ԃ������Ȃ��䏊�ɂȂ������Ƃ͎����ł���B |

|

�@�����O���ɂ��낷���Ƃ͕s�v�ɂȂ����B����ނ݂͂ȁA�G�r�̂悤�ɐH�ׂ₷���Ȃ����̂ł���B

�@�������́A�C���V��A�W���炢�����m��Ȃ��l���o�Ă����B

�@�X�[�p�[�̃p�b�N���@�́A�l�X�̈ӎ��܂ŕς��Ă����B�G�r�́A���́g�̑�ȁh�敺�Ȃ̂ł���B

�@�����ЂƂ̑䏊�J������́g����h�́A�O�H�Y�Ƃ̑���i�ɂ���Đ����Ƃ���ꂽ�B

�@�ƒ�̑�����݂�ƁA�O�H��x�o�͘Z�ܔN�̈�E�����~����A���ܔN�̈�l�E�l���~�ւƔ��E�Z�{�������A�H��ɐ�߂�䗦�����E�����܁E�ꁓ�ւƑ傫���㏸�����B

�@��l���蕽�ςł́A�N�Ɏl���~�̊O�H��x�o�ƂȂ�B

�@���ۂ͂��Â�������̊O�H�������̂ŁA���̔{�߂����O�H��ɂȂ�Ƃ����i�R���M�v�j�w���ɂ݂�H�̕����j�x�j�B

�@���H�X���Z�Z�N����̓��N�ԂŎO�E�Z�{�ɂ������Ă����i�\8�j�B

�@���i�ȊO�̘a�H���L�єY�݁A���ɗm�H�A���͑傫���L�тĂ���B

�@���ܔN�̈��H�X���̔��z�͔����Z���ܔ����~�A�f�m�o�̎O���ɂ��Ȃ�B

�@�O�����܂߂Ẵt�@�~���[�E���X�g�����A�t�@�[�X�g�t�[�h�E�T�[�r�X�́A�Ƃ�킯���Z�N��ɋ}�������A�������̐������̂��̂����X�g�����Ɉ͂܂�Ă��܂������̂悤�ɂȂ��Ă����B |

|

�@�R���M�v�j���́A���������O�H�Y�Ƃ̓����Ƃ��āA�ȕ։��i�t�@�[�X�g�t�[�h�j�A�Ƒ����i�t�@�~���[�E���X�g�����j�A���H���i�ق��ق��ٓ����ĉƒ�ŐH�ׂ�悤�ȌX���j�Ȃǂ��w�E�������ŁA�H�̃��W���[���E�t�@�b�V�������Ƃ������Ƃ��w�E���Ă����i�R���w���ɂ݂�H�̕����j�x�j�B

�@�ȕ։��Ƃ����������́A�ʂɖ������邱�Ƃł͂Ȃ��B

�@�X�[�p�[�Ńt�J�q���̃X�[�v���p�b�N�Ŕ����Ă��邱�Ƃ�z������悢�B

�@�p�����ɂ܂Ԃ��ꂽ�Ⓚ�G�r�t���C���A���̎�̏��i���낤�B�A�W�̃t���C��Ă����́A���܂�Y�n�̃^�C�ʼn��H����A�Ⓚ����A���݉��`�F�[���̍�ɂ���Ă���B

�@�G�r�t���C���A�₪�ăC���h��C���h�l�V�A�ŗⓀ���H����Ă��邩������Ȃ��B

�@���Z�Z�N��́A���܂ӂ�Ԃ��Ă݂�g���̂悤�ȍ��x�����h�̎��ゾ�����B

�@�J���Ƌߑ㉻�̓A�����J�̂悤�Ȑ������������Ă������̂Ǝv���A�l�X�͂��̂��Ƃ�債�ċ^�������Ȃ������B

�@���ЁA�H�i��ЁA���X�[�p�[�A�d�@���[�J�[�Ȃǂ��A���{����������ŃR�[���h�`�F�[���Ԃ̐�����簐i�����B

�@�Ⓚ�H�i���ǂ��Ɖƒ�ɓ���A�܂��l�X�͊O�H���y���ނ悤�ɂȂ����B

�@�A���Ⓚ�G�r�́A���̑�\�i�̂悤�ȏ��i�������B

�@�ȕH�A�Ⓚ�����ϐH�i��H�ׂ邱�Ƃ��g�i��ł���ƒ�h�̏����ł��邩�̂悤�ɐ�`���ꂽ�B

�@�u�Ō����b����ɂ�����āA�����K�v�̂Ȃ��X�e�����X�̕���o������B

�@���ꂪ�ǂ�Ȃɐ�Ȃ����̂ł����Ă��A��Ȃ����Ƃ��番����Ȃ��Ȃ�قǁA���������璲������������ꂽ�B

�@�����̐E��i�o�������������Ƃ������A�ȕH�A�����ϐH�i�肽�������ƊE�̈Ӑ}�̕��������Ă����Ƃ�����̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�G�r��H�ׂ������Ă����������A�Ƃ����p�͂�������������Ȃ��B

�@�G�r�����߂ł������̂Ƃ��Ē��d���镗�����������B����𗘗p���āA�G�r�肱�l�����������B

�@�����āA���ł̓G�r�͐H�ׂ������Ă���Ƃ����������A���ɂ̓��A���Ɏv����̂ł���B

�@���Ƃ��A�ۍg�����t������A�J���A�����Ă����Ⓚ�G�r�A����͊ۍg�̌n�ɂ������C�V�K�Ƃ����G�r�≮�������A��͂�ۍg�ƘA�g���Ă���_�C�G�[���X�[�p�[�Ŕ���B

�@���Ђ̗��U���҂��̌��ʁA���������G�r��H�ׂ������Ă���ƌ����̂́A���܂�ɒZ��������������������Ȃ��B

�@�������A�����������Ђ�X�[�p�[�̈Ӑ}��S���������ẮA�G�r���H���ւ̓��͌��Ȃ����Ƃ��m���Ȃ̂ł���B

�@7 ���ʃ��[�g�͂ǂ��Ȃ��Ă��邩�H top

�@��㎵���N�A���{�͓�Z�Z�J�C�����ŗh��Ă����B

�@�\�A�͎��Z�N��ɓ�Z�Z�J�C�����Ɛ�ǐ���ݒ��z���A�����N�̓��ċ��Ƌ���ł͓�Z�Z�J�C�����Ɛ�������Ƃœ������x��������茈�߂��B

�@�����Ƃ�Ȃ��Ȃ�A���������Ȃ�A������������҂̕s���𐅎Y�Ǝ҂⏤�Ђ͈�w�������Ă��B

�@�ނ�́A���낤���Ƃ��u���������v�������B�l�オ���҂����o����u�����낪���v��������B

�@�J�Y�m�R���\���������A�̂��ɒl�����ꂵ�A�҂������A���������̑古�Ќn���≮���|�Y�����B

�@�u����݂����Ƃ��v�Ɛl�X�͎v�����B�������A�古�Ђ͎q��Ђ̓|�Y�ɁA���Č��ʂӂ�������B

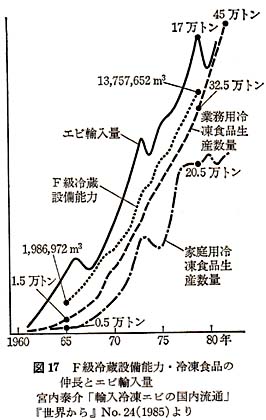

�@����ނ͎��ܔN���玵���N�̎O�N�Ŏl�l�オ���i���������㏸���͈ꔪ���j�A�G�r�̏ꍇ�͎l�܁����l�オ�肵���i�������w����ҕ����w���N��x�j�B

�@���̎O�N�ԁA�G�r�̗A�����������킯�ł͂Ȃ��B�����Ă���B

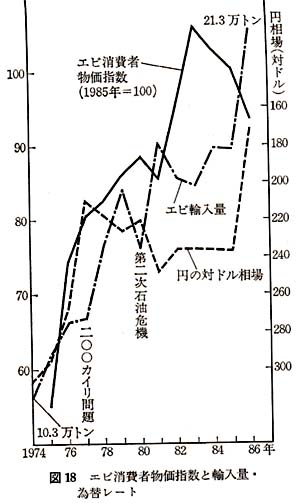

�@�בփ��[�g�����ܔN��h���O�Z�܉~�������̂��A�����N�ɂ͓�Z���~�܂łɉ~���ƂȂ�A�A�����₷�����������i�}18�Q�Ɓj�B

�@�G�r���ǂ����ɉB����A�l�オ���҂����̂�������Ȃ��B

�@����N���甪�O�N�ɂ����ẮA�G�r�͂�͂��l���l�オ�肵�Ă���B�ق��̋���ނ̎l�{���̒l�オ�藦�ł���B

�@���̂Ƃ��͗A���ʂ���Z�E�g�������l�E�㖜�g���w�ƌ����Ă���B

�@�܂��A����ł́A�~���̂������Ȃ����B

�@��Ζ���@�i����N�j�̗]�g�ɂ��~���E�Ζ����̔g��A���G�r�����Ԃ����Ƃ�����B

�@�����A���̂��Ƃ��l���Ă��A�G�r�͒l�オ�肵�߂��̊�������B

�@���Z�N�㖖�ɂȂ�ƁA�G�r�S����ʂ̎l���̎O�͗A�����̂ɂȂ�B

�@���������āA�G�r�̉��i�͉~�̈ב֑���ɑ傫�����E�����悤�ɂȂ�B

�@���l�ʂƂ��������W���邪�A�����ɁA�~�̃��[�g�A�Ζ����i�ɕq���ɔ�������悤�ɂȂ��Ă����̂ł���B

�@���łɏq�ׂ��悤�ɁA�G�r�͐Ζ��𑽗ʂɎg���Ċl���鏤�i�ł���B

�@���������G�r�ɂ��Ď�ނ���ߒ��ŁA�G�r�Ǝ҂̉��l���̐l�́A�G�r�́u���͂Ⓤ�@���i�łȂ��v�ƌ�����B

�@�G�r���낪���A�G�r�B���ȂǂŁA���܂��傫�Ȗׂ�������Ǝv����Ƒ�ԈႢ���ƌ����B

�@�A�����R��������`��O���g���ɂ܂ŗA�����L�т������i���Z�N�㒆���j�܂ł́A�������Ɂu�{�X�Q�[���v�̂悤�ɗA�����L�т��B

�@���̎����ɂ́A�������Ɂu�G�r��a�v�����قǖׂ����Ǝ҂������悤���B

�@�ł́A�Ȃ����@�������ꂽ�̂��B�͂����肵�����͓����Ȃ��������A��ʗA���Ŕ����s��ł͂Ȃ��Ȃ��Ă������ƁA�}�[�W����K�������A�ׂ��Ƒ����Ƃ����闬�ʑg�D�ւƒE�炵�Ă������Ƃ������Ƃ̂悤���B

�@�A���Ⓚ�G�r��Ⓚ�}�O���́A���̋���ނƂ͈قȂ������ʋ@�\�������Ă���B |

|

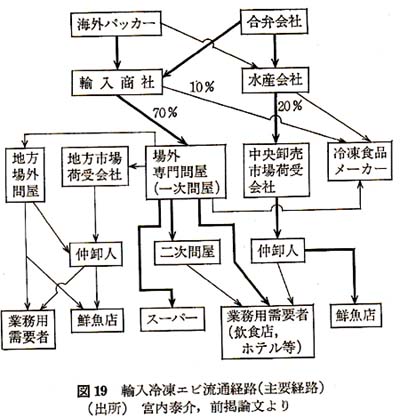

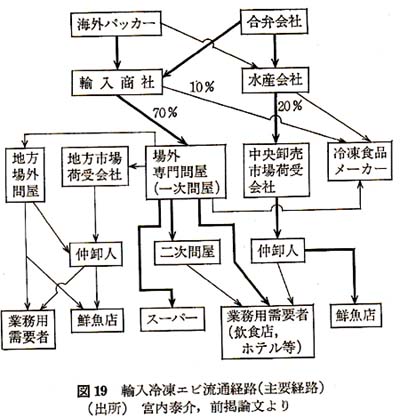

�@�G�r�̗��ʌo�H�͂��Ȃ蕡�G�����A�ȗ������Đ}������ƁA�}19�̂悤�ɂȂ��B

�@����҂ɂ䂭�܂ł̌o�H�����ǂ��Ă݂悤�B

�@��l�͂ł݂��悤�ɁA�C�O�ł͌��n�o�b�J�[����{���{�̍��ى�Ђ��G�r��Ⓚ���H���A���i�ɂ��Ă���B

�@Sea Caravan �Ƃ� Rainbow �Ƃ� Southern Cross�Ȃǂ̃u�����h�����J���[������ꂽ���ϔ��ɓ������Ⓚ�G�r�́A����ɑ傫�ȃ_���{�[�����ɋl�߂��A�Ⓚ�A���D�ɏ���ē��{�ɂ���Ă���B

�@���ى�Ђ̏ꍇ�A���{�Q�����Ă��鏤�ЂȂ萅�Y��Ђ��A�܂����n�o�b�J�[�̏ꍇ�͏��Ђ��A���ׂ̉̔�����ɂȂ�B

�@�Ⓚ�G�r�̓��{�̍`�ł̑����́A���ЂƐ��Y��Ђł���B

�@�G�r�A���ʂ̃g�b�v�͑�m���ƁA�ȉ��A�O�H�����A�ۍg�A�O�䕨�Y�ȂǑ�菤�Ђ��ǂ��B

�@���ЗA���������Z���A���Y��Ђ���Z���Ƃ����̂�����ł���B

�@���ЁA���Y��Ђ��A�������Ⓚ�G�r�́A�`�̑q�ɂɓ���B�������獑�����ʂ��n�܂�̂ł���B

�@�q�ɂŒʊ֎葱�����I��ƁA�G�r�͎O�̕����ɗ����B

�@��ԑ傫�ȗ���͑��G�r�≮�ŁA�Z���������ɍs���B

�@�c��̓�Z���قǂ���s�s�̒��������s��̉��Ђɂ���Ĕ����A���Ƃ̈�Z���قǂ͗Ⓚ�H�i���[�J�[�ɍs���̂ł���B |

|

�@�G�r�̗��ʂ����̋���ނƈقȂ�Ƃ����̂́A�G�r���≮�������s���ʂ����ɁA���ڂɗA���Ǝ҂Ǝ�������Ă���_�ɂ���B

�@�����G�r���≮�͉����s��̊O�Ŏ�������Ă��邽�߁A�g�O�≮�ƌĂ�Ă���B

�@��O�G�r�≮�͓�\���Ђ���A�N����Z�Z���~�ȏ㈵���Ă�����G�r���≮�͏\��ЁA���̎戵�����͓�Z�Z�Z���~���A�S�A���z�̘Z�Z�`���Z���ɒB����B

�@�傾�����G�r�≮�ɂ́A�Ɨ��n�ő�h�����A�C�V���A�����C�V�����A�C�V�̑�ہA�C�V��A�܂����Ђ̎q��ЂȂ����n��ɂ���≮�ɕH���i�O�H�����j�A�J�l�V���N�i�����]���j�A�퐶���Y�i�ɓ����j�A��m�_���Y�i�O�䕨�Y�j�A�C�V�K�i�ۍg�j�Ȃǂ�����B

�@��O�G�r�≮�i�ꎟ�≮�j�Ŕ���ꂽ�G�r�͑��X�[�p�[�A����̈��H�X�E�z�e���ɒ��ڗ��ꂽ��A�≮��n���s��̉��Ђɗ���Ă䂭�B

�@�≮����͈��H�X�A�z�e���ɗ���A�n���s��ɗ��ꂽ���̂́A����ɒ����l�̎���o�đN���X�̎�ɂ킽��B

�@�n���s��ɂ��G�r��O�≮������̂ŁA�����Ɉꎟ�≮���痬��郋�[�g������B

�@�Ȃ��A���̂悤�ȏ�O�≮���A���G�r��傫����舵���悤�ɂȂ����̂��낤���B

�@�܂����ɁA�G�r�A�������R�������ȑO����A�G�r���̖≮�i��h�����A�C�V�̑�ہA�C�V��Ȃǁj���������Ƃ������ƁB

�@��������́A�G�r�̑啔���͏�����ʂ��������A�G�r�̒P�����������߁A�s��O�ł��A���≮���c�Ƃł���]�n���������̂ł���B

�@����ɁA�A���Ⓚ�G�r����{�s��ɑ�ʂɔ���w�͂�������菤�Ђ��A�G�r���≮�ƘA�g���A���̐����𑣂������ƁB

�@������Ђ́A�`���I�ɐ��Y��Ђƌ��т������������B

�@����������āA���Ђ́A���Ƃ��ΎO�H�����͊C�V��ƁA�ۍg�͊C�V�̑�ۂƁA�Ƃ��������т��ō����̔����[�g���J�����琬�����B

�@���ꂪ����ɐi�ނƁA���Ў��g���G�r���≮��ݗ����A�x�z�͂����߂�����Ɍ��������B

�@��ɂ��������Ќn�̃G�r���≮�ł���B

�@�˓��Ⓚ�}�O���ɂ���������������B���ǁA��葍�����Ђ́A�G�r�t�����邢�͊J���A�����A�≮����Ă��邢�͐ݗ����A�ꍇ�ɂ���ẮA�X�[�p�[��t�@�~���[�E���X�g�������e�����ɂ����āA�G�r�̈�ї��ʂ𑣐i���Ă����̂ł���B

�@�܂��Ɂg�n�i�C�j�̉ʂĂ���H��܂Łh���G�r�Ō��т����̂ł���B

�@��O�ɁA���łɏq�ׂ����Ƃł��邪�A�Ⓚ�G�r�͋K�i�����ꂽ���i�Ƃ��ē��{�ɓ����Ă���B

�@���̂��߁A�Ƃ�킯���m���������Ȃ����Ђ��O�̖≮���������Ƃ��ł����B

�@��l�ɁA�X�[�p�[��O�H�Y�Ƃ̋}�L�����A�G�r�A�����������Ƃ�V���ȑ�ʍw���҂Ƃ��ēo�ꂵ�A���≮�͂�������^�[�Q�b�g�ɂ������߁A������ЂƂ̋�����������ꂽ�Ƃ������ƁB

�@���āA����A���Y��Ќo�R�̗A���G�r�́A��Ƃ��Ē��������s��̉��Ђɗ����B

�@�����ł̓Z���ɂ������邱�ƂȂ��A�����͓����ғ��m�̑��Ƃ������@�Ŏ���������B

�@���Ђ͂���𒇉��l�ɉ����A���ꂪ��Ƃ��đN���X�ɗ����B

�@�����݂Ă���ƁA�������̐H�ׂ�G�r�́A�X�[�p�[�A���X�g�����ł̃G�r�͏��Ќn�A�����̃G�r�͐��Y��Ќn�ƕ�����Ă��邱�Ƃ��킩��B

�@�G�r���l�鋙���A�t�G�r���O�p�Ԃł�������������A�������̐H��܂ŁA���ɑ����̐l�X�������Ɋւ��A���ɑ����̊�т�߂��݂�A�Ƃ��ɂ͓{�肪����B

�@�꒛�~�Ƃ�������G�r�̍ŏI����z�\�\�A�G�r��H�ׂ鎄�����́A���E�̒��łǂ������ʒu�ɂ���̂��낤���B

�@8 �u��v�͊l��l�A�u�k�v�͐H�ׂ�l

top

�@���E�Ŋl�ꂽ�G�r�i�{�B���܂ށj�͈�㔪�ܔN�ɂ͖���Z���g���������i���u�X�^�[��ꖜ�g�����܂߂�Ɠ��ꖜ�g���j�B

�@��Z�Z�����ȏ�̍��ŁA�G�r�͊l���Ă���B

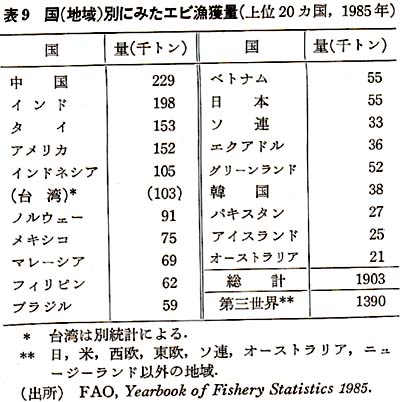

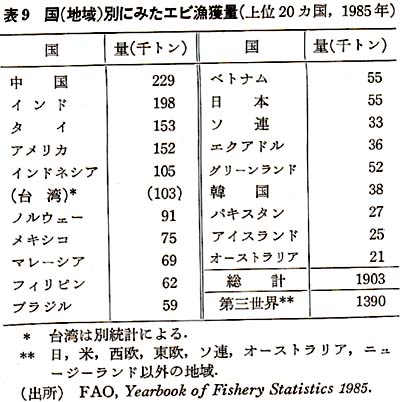

�@�������n��I�ɂ݂�ƁA��̍��A��O���E�ł̋��l�ʂ����|�I�ɑ����B

�@�\9��������炩�Ȃ悤�ɁA���E�̃G�r���Y�ʂ̂��悻�l���̎O�͑�O���E�n��̂��̂ł���B

�@�����A�؍��A�C���h�A�^�C�A�C���h�l�V�A�A��p�A�}���[�V�A�A�x�g�i���A�t�B���s���A�p�L�X�^���̋フ���B

�@��n�悾���ł��A���̋��l�ʂ́A���E�����l�ʂ̌܌܁��̈�Z�l���g���ɒB���Ă���B

�@���̈��Z���g���̃G�r�̂����A���i�Ƃ��č��O�ɗA�o�����͎̂O����A��ܘZ���g���ɂȂ�B

�@�A�o�����G�r�́A��ɏ��i���l�̍����A���������N���}�G�r���̃G�r�ł���B |

|

|

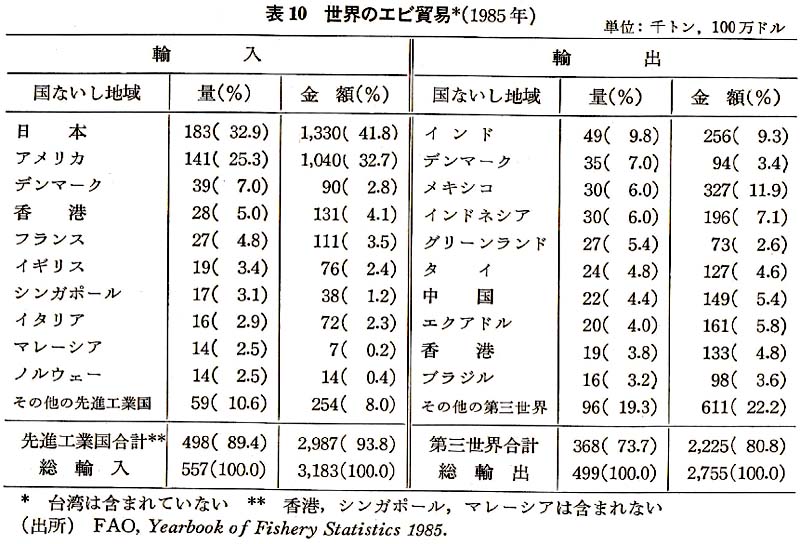

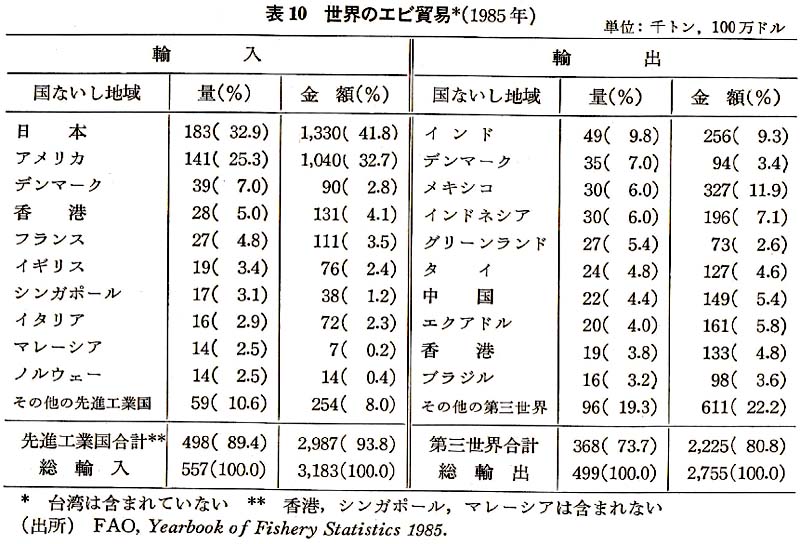

�@���̖f�Ս\�����݂�ƁA�G�r�́g��k�\���h�����ɂ͂�����ƌ����Ă����i�\10�j�B

�@�A�o�����G�r�́A�ʂŎ��l���A���z�Ŕ��ꁓ����O���E����̗A�o�ł���A�A�o���ꂽ�G�r�̔��こ�i���z�ŋ�l���j�́A��i�H�ƍ��������Ă���̂ł���B

�@�u��͊l��l�A�k�͐H�ׂ�l�v�Ƃ����\���ł���B

�@�k�ōő�̐H��͓��{�A���ŃA�����J�B���̓�̋������́A���E�Ŏ���������G�r�̌ܔ��E���w�����Ă����i�\10�j�B

�@���z�ł����ƁA���Ǝ��l�E�܁����Ă���v�Z�ɂȂ�B����͋����ׂ������ł͂Ȃ����낤���B

�@���{�ꍑ�����Ŏl��E�����ɂ��Ȃ�B

�@��O���E�̐l�X�����Y����G�r�̗ʂ͈�O�㖜�g���A�A�o�ʂ��O�����g���i�L�����Z�Ō܌ܖ��g���j�A�P���ɐ��Y�ʂ���A�o�ʂ����������A��O���E�̐l�����i��l�Z���l�j�Ŋ���ƁA��l������܁Z�O�����Ƃ����������o�Ă����i���ܔN�j�B

�@��O���E�̐l�X��l����̂��悻�̃G�r����ʂƍl���Ă悢���낤�B

�@���ʂɂ݂�ƁA�ő�̗A�o���C���h�̈�l�������ʂ͈ꔪ�Z�O�����A�������ꔪ�܃O�����A�C���h�l�V�A�O���Z�O�����A�^�C�ł���Ɠ�O�Z�Z�O�����ł���B

�@���{�͓��Z�O�����B�ő�̗A�o���C���h�ƁA�ő�̗A�������{�Ƃ̊Ԃɂ́A���ƈ�ܔ{���̊i���������i���ܔN�̐��l�j�B

�@���q�ׂ����Ƃ���قږ��炩�Ȃ��Ƃ����A���{���A������G�r�����|�I�ɑ�O���E�A�Ƃ�킯�A�W�A�������痈�Ă���B

|

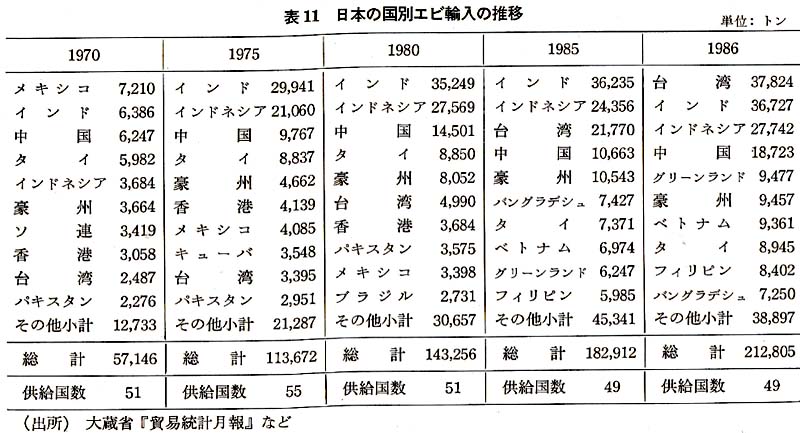

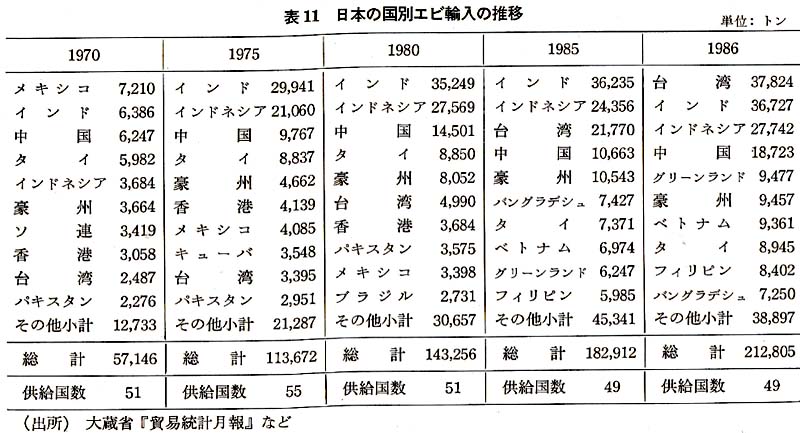

�@�\11�́A���{�̃G�r�A���ʂ����ʂɂ݂����̂ł����i���4�̐}6���Q�Ɓj�B

�@�A�W�A�������̂���ڗđR�ł���B

�@���Z�N���E�O���g���̗A���̂����A�A�W�A�������炪�ꎵ���g���i���Z���j�A��O���E�S�̂��ꔪ�E�ܖ��g���i�������j�ƂȂ��Ă���B

�@���ʂł́A�C���h�A�C���h�l�V�A�������Ԉ�A��ʂ̒n�ʂɂ��������A���Z�N�ɑ�p����ʂɖ��o���B�����A�^�C�A�x�g�i���A�t�B���s���������B

�@�O���[�������h����̃G�r�̓z�b�R�N�A�J�G�r�i�A�}�G�r�j�ŁA����̓m���E�F�[�A�A�C�X�����h�A�f���}�[�N����������Ă���B

�@�������A���̃G�r�̗A���P���̓L�������Z�Z�Z�~�ʂŁA�N���}�G�r���̃G�r��肩�Ȃ�����B

�@���Ȃ݂ɁA���Z�N�̃G�r�A���P���ŁA���l�������̂̓I�[�X�g�����A�i���l��~�j�A���L�V�R�i�����~�j�A��p�͗{�B�G�r�̑呝�Y�̂��߂���܁Z���~�������Ă���B

�@���{�̓G�r�������ʂɗA�����Ă���킯�ł͂Ȃ��B

�@��㔪�ܔN�̐��E�����l�ʂ͔��l��ܖ��g���A���{�ꍑ�ł��̈�l���ɂ�������ꎵ���g�������l���Ă���B

�@���̏�A����ނ���Z���g���i�����A���엿�A�ʋl���܂ށj���A�����Ă���B

�@�A�o�͈�O�l���g���ŁA���{�͎��Z�N�㏉�߂ɂ��łɁA���Y���A�����A�o������悤�ɂȂ��Ă���B

�@���܂���{�̐��Y���A���z�́A���E�S�̗̂A���z�̎l���̈�ɂ��B���Ă���B

�@���Z�N�̓��{�̐��Y�����A���z�͘Z�l����Z�l�h���i�A�����z�̌܁E�ꁓ�j���������A�G�r�����ň�㉭�Z�Z�O�l���h���A���Y���A���̎O�ꁓ�ɂȂ�B

�@�o�i�i�͎O�������ܘZ���h���i�t�B���s���Y������E�Z���j����������A�G�r�̓o�i�i�̌܁E��{���A�����Ă��邱�ƂɂȂ�B

�@���āA���Y�j�b�|�����Ƃ���Ă�Ă������{�́A�m��ʊԂɐ��Y����A�����ɂȂ��Ă��Ă���B

�@�������i�������Y�ʂ𑍋����ʁi�������Y�ʃv���X�A�o���ʂ̍��r�ŏ����������j�́A�G�r��A�^�R���A�J�Y�m�R�����A�E�i�M�Z�ꁓ�A�����E�܂��Z�l���A�C�J���ȂǂƂȂ��Ă����i����������ܔN�̐��l�j�B

�@�A�����̂Ȃ��ɁA�������̋��H�͍l�����Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���̂ł���B

�@9 �A���H���i�̃g�b�v�� top

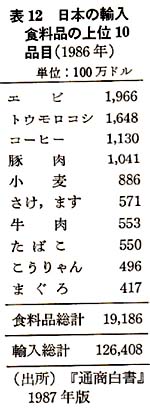

�@��㔪�Z�N�A�G�r�A���z�͂��ɁA������H���i��ǂ������ăg�b�v�̍����߂��i�\12�j�B

�@���{�f�ՐU�����i�i�d�s�q�n�j�������N�l���ɔ��\���������ł́A�G�r�A���z�͈��E�����h���i���u�X�^�[���܂ށj�A����ȑO�̈�Z�N�ԃg�b�v�������g�E�����R�V�̗A���z��ǂ��������̂ł���B

�@�g�E�����R�V�⏬����ؓ��A���������G�r�̗A���z�������B

�@���ɒP�������čl����ƁA�G�r����{�ɗA�o���Ă����Ƃ��đ�O���E�̍��X�͊O�ݎ����������A���̊O�݂��H�Ɖ���J���ɂ܂킹�邩��A����͍D�܂������Ƃ��Ƃ����c�_�����藧�B

�@��������̒P�����́A���X�������`���̐ێ�ʂ����Ȃ���O���E�ŁA�����̊C�̗ǎ��`�����܂ŗA�o����̂́g�Q��A�o�h�ł͂Ȃ����A�G�r�ŊO�݂��l�����Ă��A���������N���}��e���r���������A�Ƃ����c�_�ł���B

�@��ʓI�ȋc�_�������Ői�߂悤�Ƃ͎v��Ȃ��B�G�r�Ƃ������i��N���A�ǂ̂悤�ȗ͂ŋ��l�Ȃ����{�B���A�ǂ������o�H�Ŏ��������Ă���̂�������Ƃ��납��A���̐l�̗���ł̌��_���o�Ă���͂��ł���B

�@�G�r�Ɍ��炸�A�����Ă��̐H���i�͎s��Ŕ�������鏤�i�ł���B

�@���i�ł���ȏ�A�J�l�̂Ȃ��l�́A�ǂ�ȂɋQ���Ă����肷�邱�Ƃ͓���B

�@�G�r�̏ꍇ�A���łɌ��Ă����悤�ɁA��^�Ŕ����Ƃ������ނ����ۏ��i�Ƃ��Ď���������B

�@���ۏ��i������ɂ́A�A���A�Ⓚ���H�A�A�o���̃m�E�n�E�A�Z�p�A�����Ď��{�͂����������Ƃ��傫����݂���B

�@�������J�k�[�Ŋl�����G�r�́A���̂܂܂ł͍��ۏ��i�ł͂Ȃ��B

�@�A�o�����Ⓚ�G�r�́A���ǂ̂Ƃ���A���ێ��{�Ɏx�z����Ă��鏤�i�ɂق��Ȃ�Ȃ��B

�@���{�ł̓G�r�͏����e�͐����������i���Ǝw�E�����B |

|

�@�����́g��Ƃ�h�̒��ŏ���L�т����i�ł���B���ꂪ�Ȃ���ΐ�ɍ���A�Ƃ��������i�ł͂Ȃ��B

�@������A�������鑤�ɂ́g��Ƃ�h������B�������������Ƃ��ł���B

�@�������͎��{�͂ƋZ�p�Ƃ������Ă��邩��A����͈�w�����B�������ƎҊԂ̋��������邩��A������ŋ����킯�ł͂Ȃ����c�c�B

�@��O���E�ŃG�r���l���ׂȋ��������́A���������āA�傫�ȍ��ێ��{�Ɋ������܂�A�G�r���l���Ă���ɂ����Ȃ��B

�@���l�J�����̂��͎̂�̓I�ł����Ă��A�����i�K�ł͋������͂��������Ȃ����A���i����͂͂قƂ�ǃ[���ł���B

�@����ł��A�O�݉҂��ɂȂ邩��ǂ��̂��Ƃ����̂��A��̑O�҂̋c�_�ł���B

�@����ł͎��ۂɁA���[�̋����́A���{�ōŏI�I�ɏ�����G�r�̉��i�̂ǂ̒��x�̕������A�ނ�̘J����V�Ƃ��Ď���Ă���̂��낤���B

�@�u�G�r���v�̃����o�[�̋{����A���̂�������ȍ�Ƃ��s�Ȃ��Ă���B

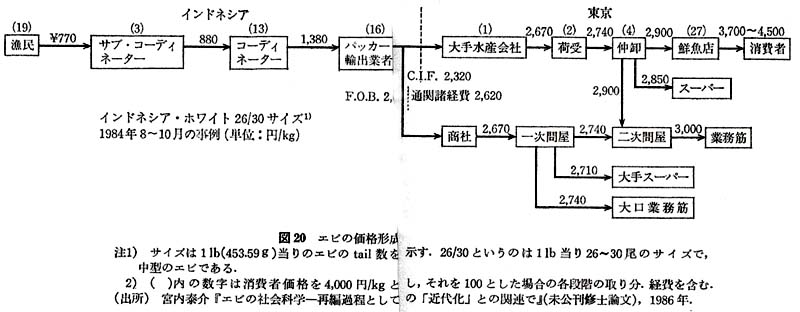

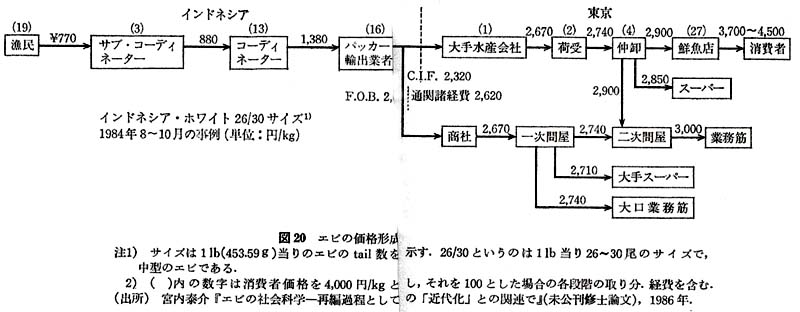

�@�����ł͂��̌��ʂɂ��ƂÂ��ďq�ׂĂ݂悤�i���̐}20�Q�Ɓj�B

|

�@��㔪�l�N���`��Z���ɁA�C���h�l�V�A�̋����i�W�������`���{���j���l�����z���C�g��Ɋ�Â��āA���̌v�Z�����Ă݂�B

�@�����A���{�̖��[����҉��i�͈�L������l�Z�Z�Z�~�������B

�@�������T�u�E�R�[�f�B�l�[�^�[�i��O�͎Q�Ɓj�ɔ��p�����l�͈�L�������Z�~�ł������B

�@���̎����Z�~�͏����ł͂Ȃ��B�������p���A���̑����X�̃R�X�g���܂܂��B

�@�����炭�����v�͔����ȉ��ɂȂ�B���ɏ����v���O�Z�Z�~�Ƃ���ƁA���{�l�������G�r�̎��E�܁������ނ�̏���蕪�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�t�B���s���̃o�i�i�_���_��_�Ƃ̉��i�\���́A���{�̖��[����҉��i�̔��E�O���A�������O�؋����x�����Ă��܂��ƁA�c��͓ɂ����Ȃ�Ȃ������i�ߌ��w�o�i�i�Ɠ��{�l�x�j�B

�@����ɔ�ׂ�A�G�r�̕������Ȃ�ǂ��Ƃ����悤�B

�@����ɂ��Ă��A���Y�҂Ɏ��E�܁������c��Ȃ��̂ł���B�������ʌo�H�ŁA���ړI�Ɉ�ԑ傫�ȍ\��������̂́A�Ⓚ���H�ƎҌ��A�o�Ǝ҂Ɠ��{�̑N���X�ł���B

�@�ŏI���i����Z�Z�Ƃ���ƁA���̍\����͑O�҂���Z�A��҂��ƂȂ�B���ŃR�[�f�B�l�[�^�[��O�ł���B

�@�������R�X�g������̂ŁA���ꂪ���̂܂܂̗��v�ł͂Ȃ����A�戵���ʂɂ���Ă��A���v�̑傫���͂܂�ňقȂ��Ă���B

�@�N���X�ȂLj����ʂ��킸���Ȃ̂ŁA����ő�������Ƃ͂Ȃ�Ȃ����낤�B

�@���ۂ̂Ƃ���A�e�i�K�ʼn��l�ʂ������A�ǂꂾ���̌o�������A���v���ǂ�ʂł���̂��͂͂����肵�Ȃ��B

�@�Ⓚ�H��J���҂̈����������́A�W�������̏ꍇ��܁Z�`��Z�Z�~�A��l���ςň����܃L���̃G�r�����H����Ƃ�����A�L������̘J���҂̉��H���͈�Z�`��O�~�ɂȂ��i����H��ł̕M�҂̃C���^�r���[����v�Z�B�N�Y�Z�Z�Z�g���̃o�b�J�[���A��O�Z�l�̘J���҂ŔN�ɎO�Z�Z���A���H����Ƃ����j�B

�@����͍ŏI���i�́Z�E��܁`�Z�E�O�O���ł���B�������̐H�ׂ�G�r�́Z�E��܁`�Z�E�O�O�������A�C���h�l�V�A�̏��H����̎�蕪�ł���B

�@10 ��O���E�Ƃ̊W�͂���ł悢�̂��H

top

�@�������̓G�r�����łȂ��A�����̓V�R������H�Ƃ��O���E�Ŕ��t���A�������́g�L���ȁh���������Ă���B

�@�H�Ƃ����i�A���{�̂���҂��������Ƃ��ł���ƌ����Ă��܂���̂Ȃ�A���������ׂ����Ƃ͂Ȃ��B

�@�������A����ŁA���{�̃l�R�ɗ^�����鋛�̊ʋl�̒����ɁA�V�����p�łƂꂽ�g�V�N�ȃs���`���[�h�h�i�C���V�Ɏ������j���g���A�X�[�p�[�ɑ�ʂɒ�Ă���B

�@�܂��A����A�W�A�̋����ŁA���{���̃C���V�̃g�}�g�\�[�X�ς̊ʋl���A��͂�启�ɔ����Ă���B

�@�����������̂����Ă��܂��ƁA���͎������̐����̂���悤�A�������Ƒ�O���E�Ƃ̊W�̂���悤�ɍ��{�I�ȋ^����������ɂ͂����Ȃ��B

�@�����m�q����̌����ɂ����i��㔪�l�N�j�A�t�B���s���́A�G�r�A�}�O���Ȃǂ̍���������{�ɗA�o���A�T�o�A�C���V�ȂǑ�O���ʋl����{�����ʂɗA�����Ă����B

�@����ޗA�o�̌܊��A�A���̋㊄����{�Ɉˑ����Ă���B������g�O�݊l���̂��߁h�Ƃ���������̂��낤���B

�@�Ꮚ���w�قǁA���̂悤�Ȋʋl��H�ׂĂ���Ƃ����B

�@���̊ʋl�̗A�o�͂��ׂē��{�̏��Ђ̎�ɂ���čs���Ă���B

�@���݁A��O���ʋl�̓p�v�A�E�j���[�M�j�A�ɑ�ʂɗA�o����Ă���B

�@���������A������O���E�̊C�ŃG�r���l��A���邢�͗{�B���A�����Ⓚ���H���ē��{�ɒx��ł���ɂ́A����ȃG�l���M�[�������Ă���B

�@���{�̗{�B�N���}�G�r�́A�傫����܂łɁA����̑̂̈�Z�{�ȏ�̋���ނ�H�ׂ�B

�@��p�ŁA�����ē���A�W�A�ł̃E�V�G�r�̍����x�{�B���A���̋���ނ̋]���̏�ɐ��藧���Ă���B

�@�g���[���D�Ŋl����G�r�́A���ړI�ɑ�ʂ̐Ζ��������B

�@�C���h�l�V�A�̃C���A���C��ő��Ƃ���l�Z�Z�n�͂̃g���[���D���A�N��܁Z�`�O�Z�Z�����Ƃ��A�G�r�l�Z�g�����l��Ƒz�肵�Čv�Z����ƁA�G�r��L���̋��l�ɑ��A���ƐΖ���Z�L�����K�v�ɂȂ�Ƃ����i�{���A�w�G�r�̎Љ�Ȋw�x�������A��㔪�Z�N�j�B

�@���̐����ɂ́A�Ⓚ���H��A���ɗv����G�l���M�[�ʂ͊܂܂�Ă��Ȃ��B

�@�ߊl���邾���ŁA���ꂾ���̐Ζ����g����̂ł���B

�@����ɓ��{�ɒ����Ă���́A�Ⓚ�q�ɂ�^���̂��߂̃G�l���M�[���K�v�ł��邱�Ƃ��l����ƁA�G�r�͈�̂�����̐Ζ�������邱�ƂɂȂ�̂��낤���B

�@���m�}�N�����ł́u�}�O����g���ɐΖ���g���v�ƌ����Ă������A�G�r�͂��̔�ł͂Ȃ��B

�@�g���[���ɂ��������u�������v�́A�G�r�̎��{����Z�{���̏d��������B

�@�����́A�C�Ɋ��Ă��Ă��܂��B�����ɂ��Q�����B

�@�u���炾�̔����͗A���J�����[�v�Ƃ�����قǁA�������͗A���H�ŕ�炵�Ă���B

�@�����āA�H�͂ǂ�ǂ�g�������A�����������h���Ă��Ă���B

�@�ǎ��ȓ������`���H�i�ł���G�r�́A���̓T�^�H�i�ł���B�������A�������̐H�̍������̔w��ɂ́A����܂ŏq�ׂĂ����悤�ȁA���܂��܂Ȗ�肪����B

�@�A�W�A�̗�ׂȋ����i�������j��������㎵���N�ɁA�o���R�N�ɏW�܂��ă��[�N�V���v���s�Ȃ����B

�@���̂Ƃ��A�}���[�V�A�̏������͑i�����B

�@�u�g���[���Ԃ́A�������ނ̋����l���Ă��܂������ł͂Ȃ��B

�@�g���[���Ԃ́A���̕�����A���̕ꂳ��A���̌Z�A�o�A��A���A���̎q�ǂ��A���̑��A�Б��A�����ċ��̗����݂�Ȋl���Ă��܂��v

�@��ׂȋ��������́A���[�N�V���b�v�̍Ō�Ɂu�������}�j�t�F�X�g�v��ǂ݂������B

�@�u�������́A�O���̋��͂ȑD�����������̍��A�������̒n��̐���ɐN�����邱�ƂɍR�c���܂��B

�@�܂��A���{�ɑ��āA���ي�Ƃ���������n���̏���҂̗��v�ɕ�d���Ȃ��̂Ȃ�A���̐ݗ����֎~����悤�v�����܂��v�i���W�̂��߂̃A�W�A�����t�H�[�����i�`�b�e�n�c�j�A��㎵���N�j�B

�@���������G�r��H�ׂ邱�ƁA���邢�̓G�r����������A�����邱�Ƃ́A��O���E�̏����������̓��X�̉c�݂Ɛ[���Ȃ����Ă���B

�@���̂��Ƃɖ��ڒ��̂܂܁u������ׁA�A���Ő��E�̍��X�ƁBImport Now!�i�ʎY�Ȃ̍ŋ߂̃L�����y�[���j�ȂǂƐ����Ɏ咣���Ă悢���̂��낤���B

�@�T�o��C���V�̂�������l����O���E�̍��X�ɁA�e���r��N���}��R���s���[�^�[��A�o���A���̊ʋl��A���̈���ő�O���E�̎��R�������A�u�����ƗA�����悤�I�v�Ƌ���ł��邩�̂悤���B

�@�����āA�������͖�����\���ł��ʂ܂܂ɂ�������̃G�r���A�O�����u���ɔ��Ԃ������Ă���B

�@�A���G�r�͐H�߂��ł͂Ȃ��낤���H

�@�G�r��ǂ������A�A�W�A�E��O���E�̐l�X�Ƃ̏o��̒��ŁA�������́g�O�H�h����������������Ȃ������B

�@�������A�G�r�����̖��ł͂Ȃ��B�H�ו������̖��ł��Ȃ��B

�@�����A�G�r�Ƃ����g�߂ȑ�ނ��A���Ȃ�O�O�ɔ��������邱�Ƃɂ���āA�������Ƒ�O���E�Ƃ̊W�́g�c�i�䂪�j�݁h�������яオ���Ă����B

�@�ނ炪�l��A���������H�ׂ�B

�@�l��A���H�����O���E�̐l�X�ƁA�H�ׂ鎄�����A���̗��҂̊Ԃɂ́A�������G�ȓ��̂肪����A���݂��̊�͑S�������Ȃ��B

�@�W������X���E�F�V�̊C�ӂŒt�G�r���l�鋙���́A���̏����Ȓt�G�r���A�e�G�r�ɐ������A��Z�`�O�Z�{�̒l�ŁA�O�Z�Z�Z�L�����ꂽ���{�l�̐H��ɋ�������ƒm�炳��Ă��A�����͗N���Ȃ����낤�B

�@���������A�X�[�p�[�ł��ꂢ�Ƀp�b�N���ꂽ�G�r���A�O�Z�Z�Z�L�����ꂽ�C�ӂŁA�������O�p�ԂŊl��A�L�k�Œ��J�ɂ������A���ʊ�ɓ���ė{�B�r�ɔ����A�����������̂Ȃǂƍl���Ă����Ȃ��B

�@�l�Ɛl�Ƃ������鐢�E�ł͂Ȃ��B���{�i�J�l�j�ƃe�N�m���W�[���A�������Ƒ�O���E���c�Ɍ��т��Ă���B

�@�o�i�i�̏ꍇ�A����ȑ����Њ�Ƃɂ���O���E�̒��ړI�x�z�ƁA�ǐ�I���Y�\��������B

�@�G�r�͑古�Ђ�吅�Y��Ђ���{�I�ɂ͐��Y�E���ʂ��x�z���Ă���Ƃ����邪�A�����ƍL��ŁA��Ƃ̐��������B

�@�܂��A��O���E�̑����A�o�i�i��蒷�����ʂ̌o�H������B

�@�ւ��l�̐��������B�����̓o�i�i�_���̘J���҂قǁA�ނ��o���̎x�z���Ă͂��Ȃ��B

�@�G�r�����Ƃ������Ƃ͕������A�o�i�i�����Ƃ������Ƃ͕��������Ƃ��Ȃ��B

�@�o�i�i����_���ŁA���g�H�ƓI�h���Y���\�Ȃ̂ɑ��A�G�r�͍L���C�A�����̋�����ɂ����Y�Ƃł���B

�@���{�̎x�z�͂��ѓO���ɂ������ʂ�����B

�@�����A�G�r���͂�����Ɨ{�B���̔�d�����܂��Ă��Ă���B

�@�g�H�ƓI�h�G�r���Y�́A���łɑ�p�Ɍ�����B���{�E�Z�p�̗͂��傫����p���Ă���B

�@���{�̋Ǝ҂́A�G�r���v�͂܂��܂��L�т�Ɨ\�����Ă���B

�@���i������ɉ�����A�A�������܂̓�{�ʂ܂ŐL�т邱�Ƃ����҂��Ă���B

�@�������C�̋��l�͂���قǑ����Ȃ����낤�B�ہA���邩������Ȃ��B�Ƃ���Ɨ{�B�ł���B

�@�{�B�̓}���O���[�u�т�j��B�����x�{�B�̂��߂ɂ́A�������]���ɂ����l�H�������K�v�ɂȂ�B

�@�傫�Ȏ��{�ƍאS�̃e�N�m���W�[���K�v���B���������N�����̋����ɏ��̂��낤���B

�@�}���O���[�u�т�����]���ɂ���č���̂͒N�Ȃ̂��낤���B

�@�G�s�Ƃ�����������̏��i����ł����A�������Ƃ�������Ȗ�肪�����Ă����B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |