|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

三章 エビを育てる人々――養殖をインドネシア・台湾に見る――

1 南スラウェシは“エビ・ブーム” top

バリ島――。若いツーリストが溢れる南のクタ・ビーチから、島を一直線に八〇キロほど北上すると、シンガラジャという比較的大きな港町に突き当たる。

そこを東に折れ、一〇キロもゆくとサンギットという小さな漁村に出る。

街道から左に入る。ヒンドゥー教の寺で、子供が遊んでいる。一キロも歩くと浜に出る。砂浜だが白砂ではない。

小さなダブルーアウトリガーの帆船が沖合いから戻ってきた。集魚川灯油ランプを七つも持っている。

夜の漁から、いまひきあげてきたのである。朝の九時頃であった。

二人の漁師を女や子供たちが出迎え、獲物を跼にあげる。トビウオ、カマス、アジ、キンメダイ(?)、ゴシキエビ(イセエビの仲間)などが獲れている。

五〇メートルの刺網漁の成果だ。浜に別の漁師が現れた。大きな三角形の網をかついでいる。 |

|

|

ソト・ウダンと呼ばれる網で、稚エビとサバヒイの幼魚を獲る網だ。

底辺から頂点まで一・二〜一・三メートル、二本の木の棒を組んだ三角網で、ナイロン系の青い三角ネヨトは、その先の細長いビニール袋につながっている。

底辺が、二本の棒で両側に開くようになっている。漁師は長ズボン、素足で海に入ってごった。

網の底辺を海底に沈め、胸のあたりまで海水に浸って、両辺の棒を押しながら浜と平行にゆっくりと行き来する。

東南アジアの浜辺でよく見る風景である(上の写真)。

三〇分もすると、ビニール袋に海水を貯めたまま浜に上がってきた。白に絵模様の入ったホーローの洗面器に、ビニール袋の水を慎重にあけた。

「これが稚(ち)エビ(bibit udang)だ」

あきもせず眺めていた私たちに、漁師は洗面器の中を指さした。じっとのぞいて見る。

そのうちに、ゴミと稚エビの違いがやっと分かってくる。

一・二〜一・六センチほどの黒い棒状の稚エビ(ポストラーヴァ、生後一ヵ月くらい)が、確かに泳いでいる。

ビンガンと呼ぶ皿のような貝殻を使って、漁師は稚エビをすくい、ポリバケツに移した。稚エビの集買業者が近くにいる。

一尾二〇ルビア(五円、八五年二月)で売れる。

多い日には一〇〇〇尾も獲れるというが、平均すれば一日一〇〇尾というところが相場のようだ。

貴重な現金収入である。バリでは一二月から四、五月までの雨期に稚エビを獲るという。

稚エビ漁が始まったのは八三年頃からで、それ以前は、彼らは一尾一〇ルピアのサバヒイの幼魚(ネネール)を獲っていた。

この浜に住む伝統漁民は、バリ人ではなくイスラムのブギス人である。だが、もはや移り住んで何代にもなる彼らは、ブギス語は話せない。

エビ養殖ブームは、バリの小さな漁村にまで及んでいた。集買業者がエビに目をつけ、買い始めたのだろう。

夜、ランプで「自分たちの魚」を獲る漁民は、昼間は稚エビを獲り、現金収入を得ている。

彼らは稚エビがやがては親エビとなり、トウキEウに行くということを知らなかった。

帰路、郡長の家の前で呼びとめられた。

「ヤマモト・ジンロウを知ってるか? ヤマモトは、私の日本語のセンセイだった」

四〇年前も、この村はニョポンとつながっていた。もちろん、一方は支配者、占領者だった。

いまは、おたがいの顔が見えないところで、私たちはつながりあっている。

南スラウェシー。パレパレという町の北に、ランガという美しい浜と美しい船を何百隻ももった漁村がある。

マカヨサル海峡に面した村で、トビウオを獲ったり、稚エビを獲ったり、さらにはエビの養殖もやっている村である。

獲られたトビウオの卵は、ほとんどすべて日本向けてある。

養殖池の周辺にはマングローブが多いが、この浜の近くにある池の周囲には、ココヤシの木が植えられていた。

ニッパヤシもある。養殖池のある風景が、他所とはちがっている。

黄色いヘルメットをかぶり、片手にサバヒイをぶらさげた老漁民が浜を歩いていた。

「このあたりで稚エビが獲れるのは九月頃からで、一〇月、一一月が最盛期だ。

稚エビが、まるで波や洪水のように押し寄せてくる。

この浜に何千人もの人が来るんだ。女も子供も、みんなエビを獲りに集まってくる。

学校は休みになる。昼間も獲れるが、夜の方がよく獲れる。

朝になると近くの村、遠くの紂から稻エビを買いに池主がやって来る。一尾一五〜二五ルピアだ。

一晩に三〇〇〜五〇〇尾は獲れる。もちろん、サバヒイの幼魚も獲れる。最近は、船で沖合に出ていって獲るのもいる。船で獲ると、五〇〇〇尾も獲れるんだ」

まさか稚エビ漁で小・中学校が休みになるとは、思ってもみなかった。

稚エビ漁をする人々は漁村のなかでも最も貧しい人たちで、彼らの多くは集買人(ジャワでは「ジュラガン」と呼ばれる)に前借金を負っている。

村の道を歩いていると、ときどきオートバイが通り過ぎる。ブリキの箱にブラック・タイガーを積んでいる。

池のブラック・タイガーである。今日中に紂の集買業者が氷詰めにして、ウジュン・パンダンの冷凍パッカーのもとにとフックで運ぶ。

明日は女工さんたちが冷凍にしてしまう。そして、やがてはニッポンに運ばれる。

稚エビ漁民も、零細な刺網の漁民と同じく、私たちにとっては、もっとも遠くにいる人々である。

東シャワー。稚エビの好漁場であるバニュフンギでは、海岸線に二十数キロも網を広げて、それこそ一網打尽に稚二とを獲る漁民も現れた。

三角網の漁民たちは怒った。網を破ったり、焼き払う行動にも出た。彼らも生活がかかっているのである。

三角網ズゴミのような稚エビを、海水に浸りながら一尾ずつ獲る漁民に代わって、大量生産が可能な孵化場が、いま生まれつつある。

台湾ではすでに、ほとんどの稚エビを孵化場の“生産”でまかなっているのだ。

スーフウェシ島でも新たに養殖池が造成されている。ボネ湾の最奥部のルウ地方にまで、池の造成は拡がってきている。

マングローブ林、サゴヤシ林が切り開かれ、エビ養殖池(「エンパン」ないし「タンバック」と呼ばれる)に変わりつつある。

褐スラウェシでは、この一〇年ほどで、汽水域の養殖池が六〇%ほど増加した。養殖に従事する世帯数も同じように増えている。

インドネシア全休の中でも、ひときわ伸びの大きな地域である。

八四年には池の面積は約六万五〇〇〇ヘクタール(畦道など含まない純面積は五万三〇〇〇ヘクタール)、インドネシア全体の三〇%近くが南スラウェシに集中している。

もう一〇年ほど昔、飛行機で南スラウェシ州都のウジュン・パンダンに降りたった時のことを思い出す。

雨期のさかりの一月、空から見おろしたウジュン・パンダンの郊外は水びたしだった。洪水か?

畦道もかくれんばかりの大水で、これは大変だと思った。だが、ここは一大養殖池地帯だったのである。

第二章のはじめにも出てきたマロスの上を飛行機は飛んでいたわけである。

エビを調べはじめて、ようやくそのことが分かったのである。

こんな海べりの汽水養殖池が多いのは、東南アジアではインドネシア、フィリピン、タイなどで、八〇年の統計でも、この三国で三八万ヘクタールを超えている。

三八万ヘクタールといえば、東京二三区の二倍近くもある。現在ではもっと増えているはずである。

ただ、ひたすら日本向けのエビを養殖しているわけではもちろんない。もとはといえば、周辺部住民たちのための動物性蛋白供給地であった。 |

|

とりわけ、台湾、東南アジアの汽水域養殖池は、サバヒイ(ミルクフィッシュ)の養殖を中心的に営んできたところである。

しかし、輸出してカネになるエビヘの傾斜がどこでも起きた。

一九七四年、インドネシアの養殖エビ生産量は一万四〇九トンだったのが、一〇年後の八四年には三倍の三万二〇〇〇トンにまでなっている。

サバヒイを含めた池の生産総量の二三%をエビが占めるまでになっている。

南スラウェシの養殖エビ生産量は、一九八四年には一万四六〇一トンで、養殖池生産量の四〇%近く、金額では、実に三分の二近くになっている。

南スラウェシはまさに“エビ・ブーム”なのである。それも、カネになるブラック・タイガーヘの傾斜が著しい。

エビヘの傾斜は、ほんの短期ではあるが最近のデータにもはっきりと現れている。

インドネシア全体でエビだけを養殖する世帯は一九八〇年には一〇八九世帯(全養殖世帯の一・七%)だったのが、八四年には一挙に九三三七世帯(一二二%)へと澂増している。

エビ専業化の方向性がはっきりと現れてきている。

2 養殖漁民ラトンコさんの場合 top

海辺で獲られたゴミのような稚エビは、近くの池、あるいは遠くの池に売られる。一尾五円という、それこそゴミのような値段だ。

しかし南スラウェシでは地元で獲れるブラック・タイガーの稚エビは二億尾ほどで必要量の六、七億尾にはほど遠い。

その不足分は、なんとジャワ島から空輸されてくる。

最近は、さらに必要量が増えているので、とうとう養殖された穃エビが出回るようになってきた。

親エビを産卵させる孵化場(ハッチェリー)で生産される稚エビである。

日本のクルマエビ養殖の技術がブラック・タイガーに及び、台湾経由で東南アジアにまで及んできたのだ(このことは後述)。

南スラウェシ、パレパレのすぐ南にあるバル県バル郡カマロ村は、養殖池の村だ。

その村で池の小作人(サウィ)をするラトンコさんの番小屋を訪れた。

あたり一面が池、この番小屋だけがポツネンと建っている。

竹と椰子の葉の簡素な高床の小屋だが、ラトンコさん夫婦、そして娘夫婦とその子供二人の合計六人が、ここで寝泊りをしている。

ブギス人のラトンコさんは自称三五歳、インドネシア語はあまり話せない。

彼は同じブギス人の池主(ポンガフ)から二五ヘクタールの養殖池の管理をまかされている。

池主は州都ウジュン・パンダンの博物館に勤務している。

二五ヘクタールの小作池を管理するのに、ラトンコさんは、さらに二人の助手(孫小作とてもいえよう)を使っている。

一人は娘婿、もう一人も親戚筋の人である。元々はサバヒイを主体にした池だったが、エビがカネになることを池主が知り、徐々に稚エビの放流を増やしつつある。

褐スラウェシのエビとサバヒイの混養池では、エビを年に二回収獲する。

乾期も終わりに近い八〜九月頃、エビとサバヒイの収獲が終わると、池は完全に水を抜弌乾燥させる。

殺虫剤を散布し、土地の酸化を防ぐための石灰、サバヒイのエサになる藻と、プランクトンの発生を助けるための尿素(ヘクタール当り八〇キロ)が撒かれる。

より「進んだ」東ジャワのシドアナシヨのエビ専用の池では、石灰以外にヘクタール当り五〇〜七〇キロの尿素、二五〜三〇キロの燐酸(TSP)、そして鶏糞・ビール糟(かす)・コメ糠(ぬか)一〜二トンを肥料、飼料として撒いていた。

ビタミン剤も投入している。こうなると、米づくりのようだ。エビづくりは、米づくりとどこか似かよっている。

さて消毒され、肥料の与えられた池に水が満たされる。一〇月頃である。

海から、河から、池の周囲に巧みに造られた水路を伝って水が入る。

雨は池の温度を下げてくれる。高塩分になるのも防いでくれる。

出・排水口には竹簀(たけす)が何重にも張られ、池のエビや魚が逃げられないようになっている。

畦道に沿っては、池の底よりさらに深い溝が捐られる。

エビやサバヒイを最後の段階で収獲しやすくするためのものなのか、畦の補強に掘るものなのか、エビやサバヒイの成育環境を良くするためのものなのか、それはよく分からなかった。

台湾では、高温時の避誰場所として溝が掘られていた。

稚エビを何尾放流するのかは、池主の資力にかかっている。また養育技術にも関係する。

ラトンロさんの池主はヘクタール当り、エビが一〇〇キロしか収徑できないと嘆いていた。

ブラック・タイガー養殖の最先端をゆく台湾では、ヘクタール当り一五トンを超える池すら珍しくない。実に一五〇倍も生産性に開きがある。

稚エビの放流尾数は、台湾では一ヘクタール当り二〇万尾を超える。多い所では三〇万尾以上にもなる。

南スラウェシの場合は、はるかに少ない。しかし逆に面積は大きい。

一九八四年に放流されたブラヨク・タイガーの稚エビは、統計では約二億六〇〇〇万尾、一ヘクタール当り四八五〇尾、台湾の四〇分の一ほどである。

約五万四〇〇〇ヘクタールの池で、エビとサバヒイが養殖された(サバヒイとエビの混養世帯が九三%)。

インドネシア全体の養殖池での元ビの生産性は統計上、ヘクタール当り約一七〇キロ。

しかし、エビを養殖しない池も統計には合まれているので、実際は二〇〇〜三〇〇キロ程度と考えられる。

三万二〇〇〇トンのエビ生産の内訳は、ブラック・タイガー約一万トン、バナナ九四〇〇トン、エンデバーなどモエビ属(ウダン・アピアピ)一万二〇〇〇トンほかとなっている。

養殖池への放流はブラック・タイガー四億六四三七万尾、バナナ三四六八万尾で、平均するとヘクタール当り二七〇〇尾程度となっている(インドネシア農業省水産総局統計による)。

ラトンコさんが一番忙しいのは、池を干し、稚エビを放流するまでの時期である。

十一月頃にはサバヒイの稚魚も池にいれる。エビは三ヵ月もすれば、市場に出せるほどの大きさに成長する。

インドネシアの池では、ビール糟やコメ糠を餌にすることもあるが、一般的に投餌することはない。

池の藻やプランクトンが、サビヒイとエビのエサになる。

自然に近い養殖なので、カニやテラピアなども池で成長する。これらは、エビにとっては敵である。

稚エビは入手具合やカネの具合で、一時期に放流されるわけではない。だから、育ち方もマチマチなのである。

稲田にインディカ種の稲を点播する昔のコメ栽培だと、生育にバラツキが出る。

刈り入れも生育具合を見ながら、アニアニという刈り取りナイフで一穂一穂を丁寧に刈る。エビも収獲の仕方が似ているのである。

一二月から三月にかけて、エビは育った順に収獲してゆく。投網を使って、いわば間びき収獲をするのである。

収獲期の最後近くになると、「マカレごと呼ばれる。一斉“エビ狩り”が実施される。

誰でも、“エビ狩り”に参加できる制度である。この地方にも、またジャワにも、稲刈りでもこうした制度がある。

稲刈りは大てい女性であるが、エビ狩りは男が中心である。池でエビを手づかみにすると、一尾一〇ルピア(二・五円)で池主が買いとる。

一日一〇〇尾がよいところだという。それでも、貧しい漁民にとっては大助かりである。

養魚村では、これに似た貧者救済というべきか相互扶助のシステムがある。

ラトンコさんの小作する池には“孫小作“がいるといったが、それとは別に池で釣りをするおばさんに出会った。

畦で釣糸を垂れるおばさんたちを見て、はじめはビックリした。

が、よくよく聞いてみると、養殖エビを食べてしまうテラピアを釣っているのだそうだ。

テラピアはイズミダイと呼ばれ、日本でも養殖されているほどだから、結構おいしい魚である。

池は貧しいおばさんたちのおかずをも提供しているのだ。

刈り取り後の稲田で落穂を拾ったり、あるいはアヒルを踏み込ませるのを許すシステムと似て、エビの池も、周囲の人々にはある“恩恵”をもたらしている。

さて、エビが獲り終る頃には、サバヒイも収獲される。

サバヒイは五ヵ月位で収獲している。 |

|

南スラウェシのエビが年二回というのは、池がサバヒイのリズムで動いているので、エビも年二回となるのである。

雨期が終る四、五月が、また池を干し、稚エビを放流する時期である。

ラトンコさんは、稚エビを放流してしまえば大した労働はない。

しかし、漫然としているわけではない。

塩分濃度や水温に気を配り、エビが死なないよう、いつも池を見回らなければならない。

もちろん測定器具などない。カンが頼りである。

3 村で進む商品経済化 top

ラトン四さんは突然の異邦人の来訪にビックリしたようだが、すぐに大そうなもてなしをしてくれた。

池でエビとサバヒイを獲り、たき火で焼いて出してくれる。

二メートルほどの高床の番小屋の床は竹だが、居間も寝室も台所もあり、台所では煮炊きもできる。素焼きの大きな水ガメが二つある。

水は、近くのカンポンまで汲みにゆく。カンポンまでは二キロも離れているので、重労働である。

床の下には、鶏と犬が暮している。

ラトンコさんは、あと二つの小さな番小屋をもっており、池の管理のため、ときどき移動する。

とりわけエビ泥棒の見張りが大変だ。収獲茴の池には泥棒が多い。犬を飼っているのもそのためである。

養殖池主(ポンガフ)と小作人(サウィ)の関係は、どのようなものなのだろう。

養殖池はポンガワが八、サウィが二という収獲配分で、サウィにとってはきわめて厳しい。

ただし、ポンガフがコスト(稚エビ・稚魚の代金、肥料代、池の改善費用など)を負担する。

ラトンコさんは、さらに二人のサウィを自らの管理下に置く。

この場合、第一サウィのラトンコさんがサウィの取り分の五〇%(全収獲の一〇%)を取り、残りの五〇%を二人に分けることになる。

ラトンコさんの池では、ヘクタール当りエビ一〇○キロ、サバヒイ四〇〇キロを収獲する。

エビの卸値平均キロ当り五〇〇〇ルピア、サバヒイが六〇〇ルピアとすると、二五ヘクタールの粗収入は一八五〇万ルピア、コスト(稚エビ、稚魚、肥料、改修費、税など)を四〇%として見積ると、ポンガフが八八八万ルピア(二二〇万円)、ラトンロさんが百十一万ルピア(二八万円)、あと二人のサウィがそれぞれ五五万ルピアニ四万円)という配分になる。

エビからの収入が三分の二である。

この収入は零細なジャワの小作人や農業労働者からみれば、かなり恵まれた金額である。エビの恩恵ともいうべきものだろう。

ラトンコさんは二五ヘクタールもの池を管理しているが、これは経営面積としては大規模なものである。

南スラウェシの平均では、一人当り経営面積が二・〇ヘクタールである(インドネシア平均二・二へタタール)。

世帯別経営面積でみると、一世帯ニヘクタール以下が四五%、五ヘクタール以下だと八〇%近くになる。

一世帯平均は三・四ヘクタールである。

三・四ベクタールの養殖池からの純収入を、エビ二○○キロ、サバヒイ四〇〇キロで計算すると、二五三万ルピア(六〇万円)である。

池主が四八万円、サウィが一二万円の取り分となる。このような小規模の池では、サウィは貧しい。

ラトンコさんとちがって、池で働くだけではおそらく食べてゆけない。

水田も手伝うだろうし、稚エビも獲るだろう。 |

|

エビ養殖池には、はっきりとした階級構造がある。サウィと呼ばれる小作人。

小作人の間でも、第一サウ七にはなれず、ラトンコさんの助手役のような孫小作人といった存在もある。

それにもなれずに稚エビを獲る漁民もいれば、池で釣りをするおばさん、収獲労働だけに加わるおじさんもいる。

たとえ二ヘクタールでも、池主となれば、一城の主のようなものだ。しかし、上には上がいる。

ラトンコさんの池の近くには、一〇〇ヘクタール(三〇万坪)もの池を所有する大池主がいるという。

メッカへの巡礼も済ませてハジの称号をえており、この地方を代表する有力者である。

兄さんは海運会社の経営者である。この一〇〇ヘクタール池主は、与党の国会議員でもある。

一ヘクタール当りエビが一〇〇キロしか収獲できないとしても、それだけで一億ルピア(二五〇〇万円)の水揚げである。

「クルマを三台も持っている」と、ラトンコさんは羨ましげにいう。エビ大尽は確かにいる。

エビがカネになることに目をつけて、最近では「マペペ」と呼ばれる期限付き定額小作制度も目につくようになってきた。

たとえば一ヘクタール一〇○万ルピアで、五年契約で池を借りるという具合である。

稲作水田が。緑の革命“(高収量品種を作付け、肥料・農薬を多投し収量をあげようと六〇年代中期に開始された農業)によって、きわめて資本主義的性格を強めつつあるのと同じように、養殖池も同じ運命をたどりつつあるように見える。

しかもコメは国内商品であるのに対し、エビは国際商品である。

外国(日本)の資本・市場に直結する構造がそこにはある。

氷と冷凍施設、冷凍船という大資本、高度技術が商品化、流通に大きな介入をしてくる。

製氷はともかくとして、冷凍施設や冷凍船の建造には相当な資本がいる。

伝統的な養殖池社会に根を下ろしたラトンコさんのようなサウィ(小作人)は、氷のある集買人のところにエビを運ぶことによって、この国際商品の流通の末端につながっているのである。

テラピアを養殖池でのんびりと釣るおばさんとなると、もはやエビの国際化の枠外にいることになる。

やがて養殖池がエビに専業化し、資本家的エンクロージャー(囲い込み)が始まったときには、釣りのおばさんだけでなく、手づかみでエビを収獲する人、あるいはラトンコさんも池の外に放り出されることになるかもしれない。

ラトンごさんの番小屋にあがりこんで、サバヒイとエビを御馳走になり、涼風に吹かれ、すっかりのんびりしてしまった。

ポッカポッカと呼ばれる足長のシギも、池の中でゆったりと羽づくろいをしている。

帰りがけ、ラトンコさんはサバヒイを竹ヒモに通して、おみやげにもたせてくれた。

案内にたってくれた高校生たちにも、おみやげにサバヒイを渡している。

私たちが御馳走になった分までいれれば一三〇尾ほどのサバヒイが池から消えたことになる。

このような消費もまた、単位当り収量を少なくする原因になっているのだろう。

サウィの、このような自由裁量や計算されないゆとりは、いつまで続けられるのだろうか。

とれたてのサバヒイの鱗が夕陽に映えて銀色に輝く。

乾期のヒビ割れた田を横切りながら、いまだ牧歌的なエビ経営に心あたたかな思いがした。

4 集買人アリワインさんに聞く top

養殖池で育ったエビは竹篦に入れられて、あるいはブリキ製の缶に入れられて、集買人に売られる。

集買人は大きな池主である場合が多い。

集買人にも段階があり、せいぜい村を単位とする集買人と、数ヵ村あるいは郡に近い地域から買い集める集買人とがいる。

前者を「サブ・コーディネーター(コルディナトール)」、後者を「コーディネーター」と呼ぶ。

インドネシアでのエビ集買の主役である。集買人はエビを買い集め、氷詰めにして冷凍工場に運ぶ。

池主たちの上に君臨するのがこの集買人で、エビ大尽と呼ばれるにふさわしい人たちである。

南スラウェシュ郡の養殖池の半分を自分の配下としている集買人に、アリフィンさん(仮名)がいる。

充分に大きな家に住み、シボレーの小型トラック二台を所有している。

食堂には、一〇人も坐れそうなチークの食卓がデンと据え置がれている。

ここでもエビ(ブラック・タイガー)を御馳走になった。

エビなんか食べあきた。もっぱらサバヒイを食べてます。村の人は、エビはカネになるから食べない。……

イスラム教徒はエビを食べてはいけないっていう人もいる。

“鱗(うろこ)がない魚”だから、というのが理由です。でも、あれは固い殼もあるし、ここの人たちは食べます」

世界中、エビが獲れるところではどこでも、入びとはエビを食べているのだろうか。私たちはエビ研究会の中ですいぷんと論じ合った。

エビが近くの海で獲れるのに、食べないどころか鏝らない人々もいる。イカやタコもそうである。

なぜ食べられるものがあるのに食べないのか。結論は出ていない。宗教的タブーで食べない人ももちろんいる。

食べものは文化と密接に関わっているので、あれば(いれば)食べると簡単に言い切ることはできない。

東南アジアや南アジアでは、エビが近くで獲れても、確かに食べない人たちもいる。

しかし、食べている人たちもたくさんいる。

「元々食べてなかったんだから、日本が獲ったり買ったりするのは、彼らにとづては利益になりこそすれ、損にはなっていない」と、水産会社や商社の人は言い切る。

しかし、これはもっと細かく調べないと結論がでないことだろう。

事実、熱心なイスラム教徒であるアリワインさんは、食べあきたと言っている。

アリツィンさんは物静かな男である。四一歳穴四年当時)。池の見まわりが多いので、たくましく日焼けしている。

いかつい顔ではあるが、物腰はきわめて穏やかだ。耳をそばだてないと聞きとれないような小声で話す。

現政府=与党ゴルカルの支持者ではないので、選挙が近づくと、用もないのに軍や警察に呼びだされる。いやがらせである。

しかし野党を公然と支持しても、いまのところは大丈夫のようだ。

地つきの有力者である上、エビ集買で懐豊かだからだ。

妻は中学校の教員で、夫婦そろって村のオピニオン・リーダーである。

アリツィンさんは池の経営を始めて八年、親から四〇ヘクタールという広大な池を遺庶で受け継いだのである。

七〇年代後期からはエビ・ブーム、その波に乗った。

自己所有の池の半分は、自分がポンガワになり、五人の小作人(サウィ)を使っている。

ここのサウィは、全収獲の一〇%を配分されるだけである。残りの二〇ヘクタールは、完全に賃貸ししている。

ヘクタール当り、年一五万ルピアで貸している。ずいぷんと安い賃料である。

親戚筋の人に貸しているからなのかもしれない。

村の三〇〇へタタールの養殖池で獲れるエビは、すべてアリワインさんのところに集まる。

村だけでなく、S郡の池の半分はアリフ。ンさんの配下にある。

近くの池の所有者は、獲れたエビを歩いて、あるいは自転車に乗って持ってくる。遠い所には、トラックが集荷に出る。

集荷の最盛期には一日五〇〇キロも集まる。ほとんどがブラック・タイガーである。

朝の五時半にはアリツィンさんは働き始める。

エビ泥棒にやられないように、ときには夜中にも、強力な懐中電灯をもって池を見まわる。

運ばれてきたエビは、鮮度、大きさで七等級に分けられ、重さが測られる。

ただ上、中、下と鮮度だけで大ざっぱに分けるコーディネーターもいる。

鮮度の目安は、頭胸部と腹部(尾)との間を動かしてみて、フラフラとするかしないかにある。

グラグラで、とれそうになっているようなのはペケである。

仕分けされ、重合が測られると、持参人の名前と共に記帳される。

アリフィンさんほどの金持ちだと、中小の池主にかなりの前貸金がある。

稚エビ購入代など池の経営費は無論のこと、ラジカセや衣服、家具など生活費も前貸ししている。

エビの代金で、これが相殺される。

八四年七月末、鮮度の良い大型のブラック・タイガーは、二つ口(有頭)六五〇〇ルピア(約一五〇〇円)で買上げられていた。

一方、築地場外問屋のインドネシアの有頭ブラック・タイガーの荷受卸値は、キロ当り三二〇〇〜三三〇〇円(八五年一月)だった。

養殖池主から築地にゆくまでに、値は二倍を超えている。

集買人は大型の氷貯蔵庫を持っている。稀にではあるが、製氷工場を所有する集買人もいる。

一般的には、エビ冷凍会社が目ぼしい集買人に氷を支給する。集買が条件なので、この氷は無料である。

アリツィンさんは、集まったエビをすべて、州都ウジュン・パンダンに冷凍工場を持つB社に売る。

B社は以前、地元資本と日本の水産会社と商社との合弁会社だったが、いまは地元資本の会社になっている。

しかし、若玉名の日本人がまだ会社には駐在し、技術指導、経営指導をしている。

B社以外に、南スラウェシでエビの冷凍をするバッカーは五社、B社のライバルは日系のM社、両社で南スラウェシのエビの三分の二ほどを買付けている。

このほか、日本の商社のT社が技術指導をしているR社、さらにS社が十数パーセントのシェアを持つ。

アリフィンさんはB社にしか売らないが、集買人も養殖池主も、冷凍業者の買値にきわめて敏感だという。

昨日はB社でも、今日はM社に売るということもしばしばあるそうだ。

冷凍業者は集買業者に、エビ一キロ当り一〇〇ルピアのプレミアムをつける。

アリツィンさんが一日五〇〇キロを集めれば、それだけで五万ルピア、一ヵ月一五〇万ルピア(三五万円)にもなる。

もちろん一〇〇ルピアがまるまる入るわけではない。

池主からより多くを買取るため、コーディネーターはプレミアムの半分(五〇ルピア)位をめどに、サブ・コーディネーターや池主に分配する。

ここがコーディネーターの勝負どころだ。

配りすぎれば自分が儲からないし、配らねば集まらないからである。

アリツィンさんのいるS郡は広い。

エビをわざわざ持参する池主は限られている。だから、シボレーのトラックで週に二、三回、浜辺のデコボコ道をエビの集買に走る。

その車に便乗した。要所要所に、エビの集まるステーションがあった。

ここがサブ・コーディネーターのステーションである。

エビは、内側にブリキを張った大きな木箱に氷をまぜ合わせながら詰めこまれる。

三〇キロ詰め、五〇キロ詰めと、大きさほまちまちだ。

こうして氷詰めにされたエビは、毎日一一時に約一五〇キロ離れたウジュン・パンダンに向けて送り出される。

エビの収獲期には一日二台、端境期には週一回のこともある。

冷凍業者は大資本家である。氷を無料で配る。

運送トラックのチャーター料金を払う。

コーディネーターにカネを貸す。

コーディネーターは集買するカネがないこともあるし、テレビやビデオやクルマを買いたくもなる。

B社のように、孵化場を建設し、稚エビを育て始めている会社も出てきた。

稚エビを配給(ないし前貸し)して、親エビを“釣ろう”というのである。

エビの“青田買い”ともいうべき資本による系列化である。

おそらく事態はますますB社的方向へと向かうだろう。 |

|

5 稚エビ漁民からエビ成金まで top

南スラウェシ州五万四〇〇〇へタタールの養殖池は、ほとんどがマカッサル海峡に面した西海岸の汽水域に広がる。

日本に輸出される三〇〇〇トンほどの養殖エビや海で獲れたエビは、すべて州都ウジュン・パンダンの五社の冷凍工場に運ばれる。

遠くはボネ湾のパロポやルウ地方から四〇〇キロ近く、トラックに揺られて運ばれてくるエビもある。

年に三〇〇〇トンを超えるエビ、トラックで一トンずつ運んでも三〇〇〇台ものエビのクルマが、スラウェシの道を走る。

実際は、一トンも積まずに走ることが多い。

だからもっと頻繁にエビ・トラックが海岸の村々を通り抜けているはずである。

エビの通る道には″関所”がある。貨物巡送税の徴収所である。

氷詰めにされたエビ一箱につき二〇〇〇ルピア(七〇〇円)といった具合である。

一箱五〇キロとすれば、三〇〇〇トンで四二〇〇万円ものエビ通行収入が産み出されることになる。

それがどこへいくかは分からない。

そのまま州政府なり中央政府の収入につながることはないだろう。

エビは確実に、大きなカネをこの地方に落している。

エビが輸出されるまでには、長い道のりを経なければならない。

海で獲ったのを、その船で冷凍して送り出せば大した道のりではないが、そのようなエビはむしろ“少数派”である。

買付けによる陸凍エビは、船凍エビより手間がかかっている。

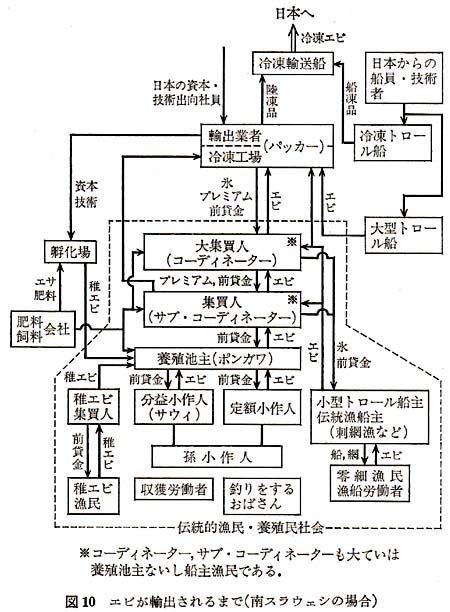

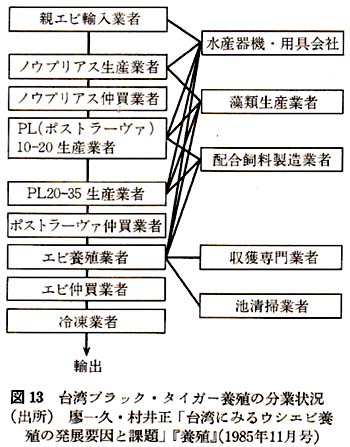

養殖エビの場合は、図10に見るように、ずいぷんとたくさんの人々の手を経て、やっと日本に輸出されることになる。

まず、稚エビを獲る人がいる。零細な漁民なり、その家族の副業労働のようなものである。

稚エビ漁民が八時間で一〇〇尾のエビを獲ったとすると、一時間あたり報酬は六〇円ほどである。

インドネシアの賃金水準からすれば悪くはない。ただ、水に浸ろ重労働には違いない。

稚エビは集買人の手を経て、あるいは直接に、池主に売られる。稚エビ漁民は多くの場合、伝統的なサバヒイの稚魚の漁民でもあり、両方を獲る。

彼らはシーズン以外は零細な一般の漁師でもあり、養殖池の小作人でもある。

船、漁具そしてカネで、彼らは集買人に従属している。

集魚用の灯油ランプや衣服、食器などを買うときにも、いつも借金をし、そのカタに稚エビを獲っているようなものである。

稚号ビが放流される養殖池、そこには池主と小作人という縦の関係があり、小作人の下に、さらに小作人を手伝う小作人がいる(孫小作人)。

この縦の関係も、上が下をカネで縛るような関係になっている。

池の周辺には、池の産物の“おこぼれ”で生活するような収獲労働者や釣り人がいる。

池主といっても、すでにみたように平均的池主の純収入は、小作人を使った場合、推定で年四八万円ほど、使ぬたくとも六〇万円でしかない。 |

|

小規模池主五〇人位からエビを集買するサブ・コーディネーターがいる。

彼らは自ら一〇〜二〇ヘクタールの池を有する中規模池主であったり、村の有力者だったりする。

そして、サブ・コーディネーターを一〇人ないし二〇人統轄するのがコーディネーターである。

コーディネーターは、大抵の場合、五〇ヘクタール以上の大池主であったり、元々地元の大有力者だったりする。

なかには、近郊の町の華人がこの役割を果していたりもする。

サブ・コーディネーター、コーディネークーは、いわば伝統的漁村、養殖鉗社会の頂点にある人々だった。

この伝統社会の頂点に、エビという国際商品を通じて、外の資本(大都市と外国)が接合した。

資本とテクノロジーと国際マーケットとが、外の資本の武器である。

具体的には、氷、養殖稚エビ、人工飼料、漁具、化学肥料、前貸金などであり、これらはいずれもその日暮しの伝統漁民には手が出ない資本財である。

仮に、一〇〇〇ヘクタールの池を配下に治めるコーディネーターがいるとしよう。

そこからは五〇〇トンのエビが生産される。

それを買いとるのに、キロ一〇○ルピアのプレミアムが冷凍会社から与えられる。

半分はサブ・コーディネーター達に配られる。

それにしても、年に二五〇〇万ルピア(約六〇〇万円)のエビ取引収入が手に入ることになる。

このカネは、インドネシアでは大変な額である。その上、彼らは自らも大池主である。

地場でほとんど消費されてきたエビが国際商品となることで、思わぬ大金が有力者たちの手に入ることになった。

クルマやテレビが買えるようになった。チーク材の大きな家具やベッドを買うこともできた。

家を改築することもできた。子供たちは大学で勉強できるようになった。

エビ成金である。でも、こんな生活をするようになったのは、ごくごく一部の人である。

南スラウェシ養殖業従事者二万七〇〇〇人(統計上の数値)のうちの、おそらく一%にも満たない人々だろう。

外からの資本のおこぼれは、むろん、孫小作人のレベルまで滴り落ちている。

だが、池も持たず、小作権すら他人に依存する孫小作人にとっての恩恵は、それほど大きなものとはとても思えない。

むしろ、上との格差ばかりが目につくようになった。

小作人令孫小作人は、飲まず食わずで働く人生を何十回かくり返さなければクルマは買えないだろう。

羨望感ばかりが増す。そして、一方に喪失感も生まれてくる。

いままで薪木に使っていたマングローブ林が池の造成のために伐採され、少なくなってきた。

エビは自分が育てても、売られるだけで食べられない。サバヒイも少なくなり、おこぼれの機会が減ってくる。

エビにつれて、その他の魚の値も上がる。池は利潤という垣根に囲いこまれ、釣りができなくなる。

場合によっては、誰もが参加できた収獲労働「マカレモ」もなくなるかもしれない。

緑の革命が、実際、稲刈労働者の数を大いに減らしていることと同じ事態が、いまスラウェシのエビ養殖池で起きているのではないだろうか。

6 許さんの養殖池――台湾のブラック・タイガー

top

|

伝統的な養殖池の村のゆとりや幅を極端に削ぎ落し、きわめて効率的なエビ養殖“工場”への道をひた走っているのが台湾である。 台北の飛行場からタクシーが疾走する。

高速道路をひたすら南下する。

嘉義を過ぎ、台南を越え、高雄でハイウェイを下りる。 |

|

タクシーはさらに南に飛ばす。

やがて屏東(ピントン)県、三四〇キロを四時間の猛スピードで駆け抜けたタクシーは、この近くにある稚エビ孵化場に大事な荷をおろす。

抱卵したブラック・クイガー(台湾では「草瑕」という)の親の雌エビである。ともかく卵を産ませ、稚エビを確保する。

この親エビは、マレーシアのペナンとかサバ(カリマンタン島)、フィリピンの海で獲れたものである。

台北まで空輸されてきた。

一尾、最高値のときは六万元(四〇万円)にもなったという。一九八〇年頃のことである。

八三年まで、この親エビ・ブームが台湾で続いた。

タクシー・ドライバーはスピード違反覚悟だから、あらかじめ免許証のコピーをつくっておき、警察につかまったら次々とつピーを渡したというエピソードまである。

台湾ではかくもすさまじいブラック・クイガー養殖ブームが巻きおこり、それが今日まで続いている。

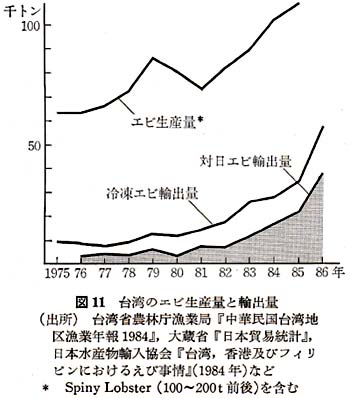

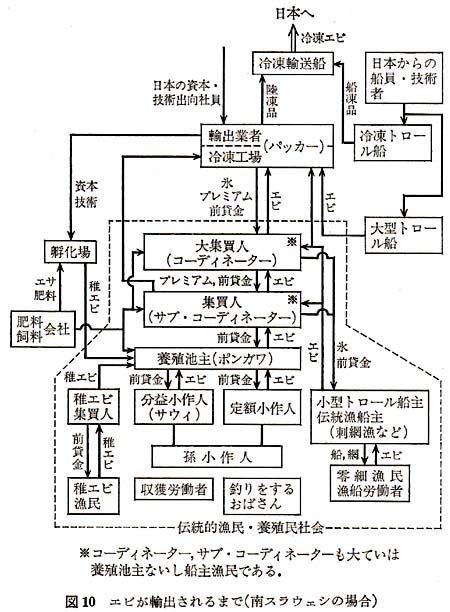

八六年度の日本のエビ輸入において、台湾は三万八〇〇〇トン(総輸入量の一八%)を占め、ついに長年一位だったインドを追い抜いて一位の座に躍り出た。

ひとえにプラック・タイガー養殖の飛躍的増産のおかげである。

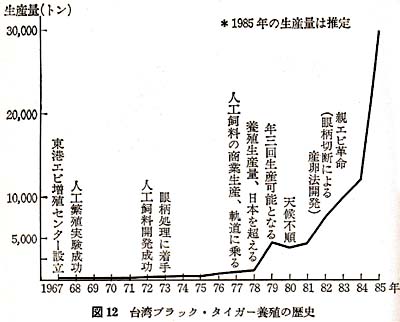

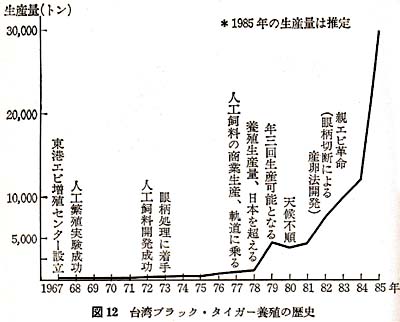

ブラック・タイガーは、この一二、三年、とりわけ八二年以降、飛躍的に生産を増やしている(9の図12参照)。

日本という巨大なエビ・マーケットの存在が、その生産を大いに剌激したことはまちがいない。

と同時に、その生産増を可能にした台湾側の要因がある。

養鯛ブラック・タイガーのメッカともいうべき屏東県枋寮の許さん(仮名)の池を訪れてみた(八五年三月)。

インドネシアやフィリピンで見た養殖池と違い、畦道やマングローブなどというのんびりした風景はない。

池はコンクリートに囲まれたプールのようなものである。一〇〇メートル四方もあるだろうか。

池の中央あたりで羽根車(エアレーター水車)が回っている。

白いしぶきが跳れる。酸素補給のためである。

許さんは三七歳。両親、妻、兄と五人の家族で、一ヘクタールの池二つと〇・五ヘクタールの池二つ、計四つの池(三ヘクタール)を経営している。

インドネシアでいえば零細に属する経営面積だが、台湾の池の生産性は、インドネシアの五〇倍以上もある。

その生産をあげるために、ここでは膨大な資本投下がなされ、労働の密度も高く、徹底した科学的管理かおこなわれている。

堰堤(えんてい)はコンクリート、水深一・二メートル、池底には消毒された砂泥が敷かれる。

堰堤に沿った五メートルほどの池堤は、深さが二メートル位にまで掘られている。

夏の高温時にエビが暑さ負けしないための避難場所だという。

南スラウェシの池では、稚エビ放流尾数は一ヘクタール当り五〇〇〇尾に満たなかった。

許さんは三〇万から三二万尾を放流している。六〇倍にもなる。

一尾三円(八六年には二円前後)だから、三ヘクタールの池を所有する許さんは、稚エビ(種苗)だけでも二七〇万円も投資していることになる。

台湾にも、エビとサバヒイを混養する伝統的養殖池がまだかなりある。こういう池での放流尾数は二〜五万尾である。

エビ専養池でも平均的には一〇〜二五万尾というから、許さんの池は超集約的・高密度養殖である。

それだけに危険も大きい。稚エビの成育にバラつきが出ると、共食いすることもある。

病気が発生すれば、全滅するかもしれない。

許さん一家は手わけをしながら、それこそ寝ずに池を見回っている。

許さんは水の管理に最も神経を使う。年二回の収獲をするが、冬場の六ヵ月は水温低下が敵である。

水温が一八度以下にならぬよう地下水を汲みあげ、水温調節をする。

夏場は四ヵ月半で収獲されるが、今度は高温に気をつければならない。

本来、汽水養殖池は河の水と海の水を混ぜ合わせるものだった。

だが、台湾の高密度養殖池では淡水を地下から汲みあげている場合が多い。

近くに水量の豊富な河が流れていない地域では、こうせざるをえないからである。

しかし、ポンプによる地下水の汲みあげは、地盤沈下という思いがけぬ大問題をひき起こしている。

池だけでなく、周辺の家や学校や橋や墓など、重いものがはっきりと分かるほど沈下しているのである。

池のコンクリートをつぎ足して高くしているところまである。

最近では、地盤沈下を防ぐためいちど使った水をリサイクルさせる方式も登場しているという。

塩分濃度の管理は、おどろくほど緻密である。

たとえば冬場、稚エビ放流後一ヵ月の塩分濃度は二〇‰とか、夏場の収獲間際には一二〜一三‰、といった具合である。

池の水の色は淡い緑色が良い。光が地底まで届いてしまうほど透明だと、絲藻(しそう)類が繁殖しすぎて酸欠状態になるからだ。

絲藻類の繁殖防止のために、硫酸銅の含まれた「克藻浄薬」というものが使われていた。

もう一つの重要な仕事は投餌である。

いまやエサはすべて人工飼料、それも種苗(稚エビ)段階から親エビ段階に至るまで、六段階に分かれた飼料が工場で生産されており、ちょうど合成肥料のような大きな紙袋に入れて市販されている。

台湾でブラック・タイガーの人工飼料の開発研究が開始されたのが一九七一年、七七年には商業ベースの大量生産が始まった。

いまでは四〇の企業が五万トンほどの配合飼料を生産している。

エサの成分は魚粉二〇%、エビ殼一〇%、このほかビール酵母、麦粉、鉱物、スピルナ(クロレラのようなもの)など、さらにビタミンCが添加されていたりする。

このほか、エビは匂いに敏感なので、食餌をよくするために、エビの好む匂いをもっかタコやイカの臓物も混入される。 |

|

この成分は、雲林県にある飼料会社で教えてもらったものである。エビのエサは、かなりぜいたくなごちそうである。

日本に輸出されるブラック・クイガーは、一尾三五グラム程度である。天丼などのエビのサイズである。

この大きさになるまで、エビは自分の体重の丁七〜二倍の重量の配合飼料を食べる。

成長段階に合わせて、一日の回数を決めて細かな投餌がなされる。

エビは夕刻頃から動きが活発になる。真夜中にも当然、投餌しなければならない。

許さん一家は、家族総力をあげてプラック・タイガーを育てているのである。

このようなギリギリまでの高密度養殖は、地盤沈下のほかにも、いくつかの問題を抱えこむことになる。

ハマチやウナギがそうであるように、病気の問題がまずある。

夏期に発生する鰓(えら)赤病とか、冬にバクテリアによって外甲殻が侵される黒斑病などが、症例として報告されている。

業者のなかには、月一回の割合でエビを薬浴させている例があるともいう。ハイヤミンという薬が使われているそうだ。

許さんは“太陽花病”という病気があるといっていた。これも斑点ができて死ぬ病気だという。

テトラサイクリンという抗生物質を使用したところもあるが、効果はなかったとのことである。

ついでに言うと、フィリピンのブラック・タイガーを産直で買いつけている京都生協の雑誌『CO−OPきょうと』(八六年二月号)には、つぎのような記事があった。

「実は、市販のえびには、黒変防止のためのポリピン酸をはじめとした漂白剤がしばしば使われています」

私たちの取材したインドネシア、オーストラリア、台湾などの冷凍業者は、いずれも薬を使っていないと言っていたが、亜硫酸水素ナトリウムが、黒変防止のためよく使われているそうだ(酒向『えび』による)。

南インドでは水洗や凍結の際の注水に塩素剤を添加する、と中村尚司さんは報告している。

漂白剤として亜硫酸塩類が使用されていることは間違いない。

もう一つの不安は、海水汚染の問題である。高雄は巨大な工業地帯、その工業排水が海を汚す。

汚れた海水が、稚エビ繁殖場や養殖池の水に利用されることになる。結果は言うまでもあるまい。

このため、養殖池を東海岸台東県に移す業者が相次いでいるという。

台湾の養殖プラック・タイガーは、一九七一年まで一〇〇トンに満たない生産量だった。

それが十数年のおいたに三万トンを超えるまでに急成長した。

この急成長を支えたのが、許さん一家にみられるような家族経営養殖世帯である。

ブラック・タイガー養殖経営体の九五%は家族経営だという。

一ヘクタール当り一五〜二〇トンのエビというのは、一平方メートルに三五グラムのエビが六〇尾もいる計算になる。

この急成長は日本の根強い需要に支えられ、それに応える許さん一家のような意欲的養殖民の存在があって実現されたものである。

同時に、台湾に古くからあった養殖漁業の歴史(主としてサバヒイ)も背景にある。

そして何よりも、ブラック・タイガーの人工養殖を可能にした研究と技術とがある。

その最大の貢献者は、台湾省水産試験所東港分所長の廖一久博士である。

許さんがエビ養殖を始めたのは一九六九年、廖博士がブラック・クイガーの人工養殖に成功したつぎの年である。

許さんは東港の水産試験所(当時はエビ増殖センター)に足しげく通い、廖博士の研究をまのあたりに見ていたのである。

彼は学習し、すぐに実践してみた。やがて人工飼料が開発され、“親エビ革命”と呼ばれるような卵確保の技術も確立(一九八三年)される。

許さんの経営も研究開発に並行し、順調に伸びつづけたのである。

7 「エビに翻弄される」――廖(りょう)さんは語る

top

ブラック・タイガーの養殖技術を確立した廖一久さんは、台湾では「草蝦之父」とも呼ばれている。

「エビというのは、どこか人間を翻弄するようなところがある。私も翻弄された一人でしょう。……

あのクルマエビの藤永元作先生もそうでしょう。藤永先生のことを書いた本、そう

『エビに憑(つ)かれて四拾年』(緑貴久 一九七五年)という本があるでしょ。憑かれるんです、ホンローされるんです」

廖さんは初対面の私たちに、ゆっくりと、かみ砕くようにエビの話を聞かせてくれた。

「エビに翻弄される」 その感覚は、門外漢の私にも何となく分かる。

最近『えび学の人々』という本を上梓された酒向昇さんも「エビに憑かれた」人だろう。

東京水産大学の講習会でも教えをうけたが、酒向さんの著書『えび――知識とノウハウ』『海老』は、私たちがエビを学ぶときの必携書であった。

エビに憑かれた人々は心優しい人々、というのが私の印象である。

南スラウェシのタガラシという所で、インドネシアでは初めての孵化場を設営し、技術指導にあたっていた貫山義徹さんも、物腰の柔らかな、穏やかな方だった。

エビが可愛く思えるような人だ。その貫山さんはこう語った。

「台湾は一ヘクタール一五トンとか二〇トン、フィリピンが一トン、インドネシアは二〇〇〜三〇〇キロ。

生産性だけでいえば、インドネシアは台湾より四〇年以上の遅れをとっているといえるでしょう。

でも、高密度化、あまりの集約生産は邪道ではないか。……

そもそも、マングローブ林を刈り取ることは稚エビを少なくすることで、そこに池をつくらねばならない。

そのために稚エビ孵化場が必要になるわけです。人間が自然に手を加え、生態系を変えてしまえば、限りなく悪循環が続いてしまいます」

稚エビの大量生産に心血を注ぎながら、エビが自然にスクスクと育つ海とマングローブ林の生態系の重要性を思う。矛盾した心情を正直に語ってくれる。

「南スラウェシのように生態系を巧みに利用した粗放養殖の池を、私は悪いものとは思っていません。……

海からの取水口にスクリーンを張って、テラピアの進入を防ぐだけでも収量は倍になります」

その土地の風土に合った技術については、廖さんも口にした。廖さんは言う。

「台湾がうまくいったといったって、それはたまたまカネ欲しさの成功みたいなもんです。

インドネシアに二〇万ヘクタールの池があるといっても、二〇万ヘクタール×五トンで一〇〇万トン生産ができるなんて考えるべきではないでしょう。

その土地土地の風土にあった養殖法が大事なんです。天然エビは、先行きは良くない。獲りすぎです。

一度資源をなくしてしまうと、回復は容易ではありません。……南米エクアドルは天然種苗でホワイト系のエビを二万トン以上も養殖した、世界でも有数の養殖国でした。

しかし、天然の稚エビが獲れなくなり、八四年以降伸び悩みです。

資源消渇を生物学的に実証することは困難ですが、エビ・システムが崩れていることは事実です。

世界の海のエビの漁獲量も、七九年以降頭打ちの状態です。

だから稚エビ人工増殖と養殖とに期待が集まるわけです」

エビに卵を産ますために眼(眼柄=がんへい)を切断する、という話は貫山さんから聞いて知っていた。

エビの眼は、産卵を抑制するホルモン(モルフィン・インヒビット・ホルモン)を分泌する。

眼を切り落せば抱卵しやすくなる。

両眼で一回産卵させ、つぎに片眼を切り産卵させ、最後に残ったもう一方を切断して産卵させる。

このことは原理的には早くから分かっていた(一九四三年にフランスの研究者がテナガエビ類で実証した)が、はじめにそれを実践したのはタヒチにあるフランス系水産会社だった、と廖さんは言う。

一九八三年、台湾でもこの技術が確立された。廖さんは“親エビ革命”と呼んでいる。

抱卵した親エビを大あわてで運ばなくてもよくなったのである。

この技術によって台湾の種苗(稚エビ)生産は大量・安定の時代になるが、稚エビの値が三分の一にまで下がり、稚エビ会社には倒産するものまで出た。

(注) アメリカのマイアミ大学水産学科は、一九七二年にクルマエビ科ピンク種で、また鹿児烏大学水産学部の中村薫は七四年にクルマエビで、眼柄処理で親子ビの卵巣成熟に成功したという(酒向昇『えび学の人々』)。

しかし、廖(りょう)さんは、エビの隕を切断するのは問題だという。

第一に親エビが弱くなり、飼いにくくなる、第二に自然の理に反ずる、第三に母性愛に反する。

この話を聞いて、「草蝦之父」と呼ばれる廖博士に急に親しみを感じるようになった。

しかし、技術者の苦悶は大ていの場合、商品経済の現実に無視される。

エビを愛し、エビを研究してきた人たちは、「大量、安価」の思想の前にずいぷんと苦汁をなめてきたのではないだろうか。

昔から人々は塩を必要とした。岩塩のないところでは、海から塩をとった。遠浅の海辺に堰堤を築き潮の干満を利用して塩水を溜めた。

それを太陽の熱で乾燥させ、塩をつくった。

その塩田に、サバヒイの稚魚や稚エビも入ってきた。知らないうちに大きく育ってゆく。

このあたりに、汽水域養殖池の起源があるのではないだろうか。

廖さんは、台湾のサバヒイ伝説を話してくれた。

台湾からオランダを駆逐した台湾の“英雄”(台湾先住民からすれば、そうはならないが)である鄭成功(ていせいこう)は、一六六一年に大陸から台湾に来た。

そこで養殖池で見なれぬ魚が養殖されているのを見た。鄭成功は「スムイー?」(この魚は何だ?)と漁民に訊ねた。

これが「サバヒイ」の語源だという。

真偽のほどは分からないが、一七世紀には、台湾にはすでにサバヒイの養殖池があり、サバヒイは大陸の魚ではないことをこの話は示唆しているように思える。

(注) 酒向昇は、戦前、大陸の江南から、対岸の台湾高雄を中心とした養殖池にサバヒイの種佰が輸出されており、また江南地方には古くから養魚池があったなどの事実から、大陸→台湾という技術伝播を唱えているように思われる(酒向『海老』)。

ジャワ島では、もっと古い話がある。

一二〜一四世紀、ヒンドゥーの支配した時代の末頃、ジャワでは多くの人たちが“棄民”として海岸部に追いやられた。

その流浪の浜ですら、彼らは農耕も許されず、また船をつくることも禁じられた。

服を着ることさえ許されなかった。

そこで彼らは魚やカニをつかまえ、塩田を利用して魚を育てることを余儀なくされた、というのである。

この話の真偽も定かではないが、一四〇〇年頃のジャブの古い文書には、汽水養殖池と淡水養殖池の区別が明示されているといわれ、東ジャブやマドゥラ島では、かなり古い時代に、すでに塩田と養殖池が造成されていたものと思われる。(W. H. Schuster, Pemeliharaan Ikan dalam Perempangan di DjawaiFish-culture in Salt Water Ponds in Java), Keraenterian Pertanian, 1950)

海岸汽水域の養殖池で、潮とともに流れこんだ稚魚、稚エビを育てる歴史は、台湾、東南アジアには古くからあった。

それが今日のエビ養殖ブームを支える歴史的要因であることは間違いない。

8 「クルマエビを安く食膳に」――藤永元作の夢

top

しかし、台湾にみる完全人工養殖に至る道筋には、技術的飛躍がある。

親エビを人工的環境で産卵させ、プランクトン生活を経て、稚エビにまで育てあげる。

その稚エビ(種苗)を大量生産し、配合飼料によって親エビとする。

天然の稚エビを獲ってきて、かなり粗放的に池で育てる方式ではない。

これを初めて日本のクルマエビで技術的に完成したのが、エビ界では知らぬ者のない藤永元作(一九〇三〜七三年)である。

廖さんも、藤永元作が一九五三年に山口県秋穂町に設立したクルマエビ種苗生産会社、瀬戸内海水産開発(株)で研究にたずさわったことがある。

「クルマエビの藤永」にまつわるエピソードは多い。「酒仙」といわれたほどの大酒飲みで、自分の書いた論文を電車に置き忘れ、書き直す。

「抜け作」と言われろほど金に無頓着で、事業に不向きなのに、次々事業を行う。

豪放磊落を地でゆくような人物だった。

苦学して東京帝大農学部水産学科を卒業したときには、三〇歳になっていた。

学生時代に黄海の海洋調査で大正エビ(コウライエビ)に触れ、台湾総督府の船で南シナ海、シャム湾、マラッカ海峡を巡り、多くの未知のクルマエビ属のエビに出会った。

大学の講義にはロクに出席もしなかったが、指導教授雨宮育作が寛容だったので「南方旅行記」のような卒業論文を書いて卒業できたのだという。

日本では、明治時代にすでに、海で獲れたクルマエビを海岸の砂地の穴の中平、海の竹簀の囲いの中で蓄養していた。

熊本県天草ではクルマエビの畜養池もつくられていた。

藤永はこの天草に、大学卒業後すぐに出かけている(一九三三年)。

下関にあった共同漁業(日本水産の前身)の早鞆水産研究所に赴任し、クルマエビの研究を開始するためである。

天草の海辺の錮立小屋の実験場で、藤永は、クルマエビの生態を解明してしまった。生簀での産卵・孵化に成功したのである。

赴任したその年のことであった。クルマエビの人工養殖実現への第一歩である。

しかし、研究上の発見が商業生産として軌道に乗るまでには、長い歳月が必要だった。

戦争もあった。戦後、藤永は水産庁の調査研究部長の職につ弌役人生活を一〇年ほど送っている。

天草の人工孵化から、種苗生産技術が確立される一九六四年まで、実に三一年の歳月がかかっている。

さらに人工飼料の開発にも時間を要し、クルマエビ養殖が採算のとれる事業になったのは一九七〇年代のことである。

藤永は役人時代にもクルマエビへの愛着を断ち切れず研究を続け、退官後は、本格的に養殖事業に乗り出す。

そして、六三年に山口県秋穂に瀬戸内海水産開発(株)を設立、廃棄された塩田に目をつけ、そこで養殖をやろうとした。

この会社には、高碕達之助、渋沢敬三、五島昇、今東光、井上靖、大宅壮一らも出資者に名を連ねている。

設立翌年には、大型タンクをつくり、そこでの種苗生産技術を確立したのである。

しかし、採算を度外視した藤永の会社は収益をあげるには至らず、彼はいわば失意のまま一九七三年に他界している。

クルマエビ養殖が、ようやく事業として成り立ち始めた頃のことである。

いま養殖クルマエビは、日本で年間約二〇〇〇トン生産されている。クルマエビ生産量全体の四割近くを占めている。

熊本県、山口県、鹿児島県、大分県、愛媛県、沖縄県が主産地である。種苗生産業者は三一、養殖業者は一四八ある(一九八五年)。

(注) 日本のクルマエビ養殖のタイプは、瀬戸内海型、天草型、鹿児島型の三つに分類される。

瀬戸内海型は廃棄された塩田を利用した築堤式の養殖池、天草型は湾の地形を利用した小規糢な半築堤型養殖池、鹿児島型は鹿児島県水産試験場が開発した円型の陸上コンクリート・タンクを利用し、配合飼料で育てる高密度養殖池である。

台湾のブラック・タイガーの高密度養殖池は、瀬戸内海型に鹿児島型を重ね合わせたような型といえよう。台湾型は沖縄にも入っている。

藤永の夢は「魚類のなかではケタはずれに高いエビを、卵から成魚まで完全人工養殖して安く食膳に供しようということ」(『水産週報』第二六四号、一九六〇年)だった。しかし、クルマエビに関していえば、この夢が実現されたとはいえない。

日本のクルマエビはいまだに高級食品で、とりわけ、活クルマエビは、高級料亭や贈答品に利用されるものがほとんどである。

クルマエビはプラック・タイガーに比べて、収量に対する投餌量の比(餌料効率ないし投餌効率)が大きいのが主要な原因でもある。

餌を大量に使わねばならないのである。

クルマエビ一キロを生産するために、魚介類だけで五・二キロ、配合飼料を加えると九・二キロも必要となる。

乾燥配合飼料を生餌に換算二対六で計算)すると、実にエビ一キロに対し、エサ二六キロというような値になってしまう(『昭和六〇年漁業養殖生産統計年報』から計算)。

配合飼料はすべてが魚介類ではないので、一対二六というのは大げさにしても、クルマエビの場合、一キロに対して一三〜一四キロ以上は魚介類を食べているものと思われる。

台湾のブラック・タイガーは、これよりけるかに少ない。配合飼料だけで、エビ一キロに対し二キロのエサというのが標準的であった。

藤永は一九六二年に、エサの問題を早くも心配している。

「これまでのように、餌として雑魚や稚エビを与えていたのでは、この養殖が盛んになればなるほど、日本全体から考えると、動物タンパクが減少するということになる。

儲かりさえすればいい、というわけにはいかないのだ」(藤永「エビに憑かれて三〇年」『自然』一九六二年一〇月号。『エビに憑かれて四拾年』に所収)

藤永のクルマエビ大衆食化の夢は、日本ではいまだに果せていない。

しかし、クルマエビ養殖技術は廖一久氏らの手を経て、台湾のブラック・タイガーの養殖となって花開いた。

9 ブラック・タイガー養殖の成功 top

藤永が秋穂に養殖会社を設立した頃、廖さんは東大で勉強していた。

修士論文のテーマはクルマエビの食餌志向性の研究、博士論文は摂餌生態の研究だった。

こののち一時、秋穂の藤永のもとで研究をつづけた。

一九六八年に早くもブラック・タイガーの人工繁殖実験を成功させ、七二年には人工飼料の開発、七三年には眼柄処理も手がけている。

これらが商業生産に結びつき台湾ブラック・タイガー“大爆発”となるのは八〇年代に入ってからであるが、その基礎研究を廖(りょう)さんは次々に行なっていたのである。

その足跡をグラフに添えてたどれば、図12のようになる。 台湾は一九九〇年の生産目標を五万トンに置いてきた。 しかし、それはすでに八六年の時点で達成された(六万トンを超えたともいわれる)。

近々一〇万トンラインも超えそうな勢いである。

この台湾の成功は、突然に達成されたわけではない。 |

|

藤永元作がクルマエビの人工孵化に成功(一九三三年)してから半世紀もの歳月が過ぎ、寥一久さんがブラック・タイガーの人工繁殖実験に成功してからでさえ二〇年の月日が経っている。

フビに翻弄された”人々のあくなき好奇心とたゆまぬ努力なくしては、ブラック・タイガーの成功は語れない。

台湾に古くからある汽水養殖池が土台にあったことも事実だろう。

しかし、伝統的なサバヒイ(ミルク・フィッシュ)とエビの混養池の単なる延長線にあるわけでもない。

ブラック・タイガーの高密度養殖は、きわめて集約的労働と新たな知識・技術を要する。

こうした新しい生産様式は、伝統的養殖池を管理してきた長年(管理者)からは拒否されたという。

新しい池はウナギ養殖をやってきた者か、また許さん一家のように新たに参入してきた者が多いという。

家族の過密で細心な労働に支えられているともいえる。

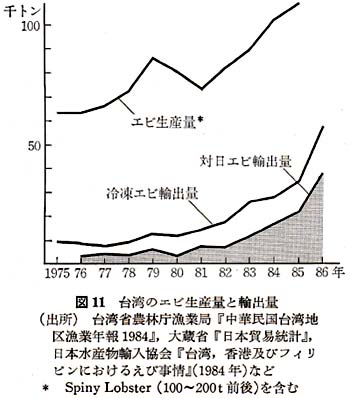

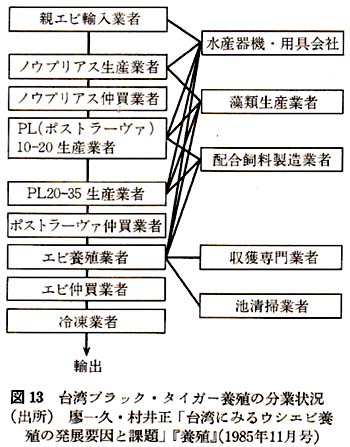

そして、さらに、養殖池の高生産性を支えているのは、図13にみるような養殖の分業化、危険の分散化である。

親エビ確保から、最終のエビ養殖業者まで、仲買・生産業者が七段階にも分化している。

そして、それを囲むように、器機業者、飼料業者、収穫業者、清掃業者、冷凍業者などがいる。ここまで分業化が進んでいるのである。

私たちの食卓には、すでに養殖エビが相当量入り込んでいる。台湾のブラック・タイガーは、ますます、それに拍車をかける勢いである。

しかし、エビはほかの魚介類蛋白をたくさん食べる生きものであり、狭いところであまりたくさん育てると病気になる生きものだということを忘れるわけにはいかない。

台湾の成功は、いま東南アジア、オーストラリア、南アジアへと移転されようとしている。

だが“初めの成功者”を追いかけることで、すべてが成功者になれるわけではないのが歴史の法則であるし、初めの成功者がいつまでも成功者であることもない。

エビの現場に近い人たちほど、エビを愛し、エビに“翻弄された”人たちほど、生きものとしてのエビの工業的生産にためらいがちである――少なくとも、私はこのような印象を持っている。 |

|

top

**************************************** |