|

****************************************

Home 物語アジアの歴史 東南アジア 中国小史 鶴見吉行 バナナ エビ 戦後補償

南ベトナム解放 インドシナ

シンガポ−ル インドネシア ソウル モンゴル ミクロネシア

エビと日本人

(村井吉敬著 岩波新書20 1988年刊)

a プロローグーなぜエビか?

1 バナナとエビ゜

2 なぜエビをとりあげるか?

3 歩く・見る・議論する

b エピローグ

1 「現場」情報を消費者に

2 エビ輸入と第三世界

3 顔のみえる関係を

c あとがき

一章 エビを獲る人々

二章 エビという生き物

三章 エビを育てる人々

四章 エビを加工する人々

五章 エビを売る人、食べる人 |

エビフライ、天ぷらなど、一人平均で年に七〇匹。世界一のエビ消費国・日本は、その九割を輸入に頼っており、エビはいまや輸入食品の中でも首位の座にある。

だが、一体どこでどのように獲られているのか。

インドネシアでトロール船に乗り、台湾で養殖の実情を見るなど調査を重ねてきた著者が、日本とアジアとの知られざる関係を語る。

村井吉敬(むらい よしのり)

1943年千葉県に生まれる、1966年早稲田大学経済学部卒業

専攻:東南アジア社会経済論

現在:上智大学外国語学部教授、同アジア文化研究所所員

著書:『誰のための援助?』(共著、岩波ブックレット)

『スンダ生活誌』(日本放送出版協会)

『小さな民からの発想』(時事通信袒

『シネアスト許泳の「昭和」』(共著、凱風社)

『スラウェシの海辺から』(同文館)ほか

『エビの向こうにアジアが見える』(共編著、学陽書房)

訳書:『パシコムおじさん』(新宿書房) |

|

a プロローグ――なぜエビか?

top

1 バナナとエビ

バナナとエビとは、食品としては、かけ離れた食べ物である。ただ日本の消費者からすると、この二つの食べ物は妙に似かよったところがある。

一九五〇年代半ば以前に生まれた日本人にとっては、バナナもエビも、高級食品というイメージが強い。

事実、一九六〇年代半ば頃まで、バナナは「病気になると食べられる」ような高級滋養食といえるものだった。

バナナの輸入が自由化されたのが一九六三年。以後、台湾バナナの輸入が急増、それを追って南米(特にエクアドル)バナナが大量に入ってくる。

そして六〇年代末になると、いまではなじみのフィリピン産バナナが入り始める。

焼け跡の時代、ノリ弁当やタマゴ弁当がうらやましがられた。バナナは高嶺の花だった。 |

|

エビはつい最近まで、バナナ以上の高嶺の花であった・私の学生時代(六〇年代中頃)、少しふんぱつした昼メシは天丼だった。

エビ二尾(ひき、匹)の上天丼を食べることは、まずなかった。

エビとイカの組み合わせで、はじめにタレのたっぷりついたメシを、少しずつ箸でくずして食べ、固いイカをかじり、最後にエビを食べる。

エビはそんな食べ物だった。ましてやイセエビなど、めったに食べられなかった。

バナナもエビも、最近まで高級食品であった。その意味で、二つの食品は共通するところがある。だが、それだけではない。

二つとも、輸入の急増によって大衆食品化した(しつつある)商品である。

バナナはもともと輸入食品である。輸入が自由化されたのが、いま述べたように一九六三年、エビはそれより二年前の一九六一年に、水産物では初めて、輸入が自由化されている。

エビはバナナとちがい、以前から、国内でもかなりの生産(水揚げ)があった。

エビの輸入が自由化される以前、日本人の食べるエビは、ほとんどが国産エビ(シバエビ、トラエビ、アカエビ、サルエビなど小型のエビが中心。クルマエビは少なかった)だった。

一九五〇年代のエビ生産量は、年によって変動があるが三万トンから六万トン程度、それ以前の明治、大正、第二次大戦までの昭和期の生産量は、一万数千トンから二万数千トンの間をずっと上下している。

一九六〇年、エビの国内生産量は六万一五九一トン、輸入量はわずか六二五トンであった。

南米北岸で日本国籍トロール船でとったエビも国内生産のエビに計算される。

このエビの一部(一〇〇〇〜二〇〇〇トン)はアメリカに輸出されていたので、国内生産量と輸入量の合計は、かならずしも国内消費量ではない。

しかし輸出量は少量なので、いまそれを度外視すると、六〇年の消費量は約六万二〇〇〇トン、一人当り六六〇グラムのエビを一年間に食べていたことになる。

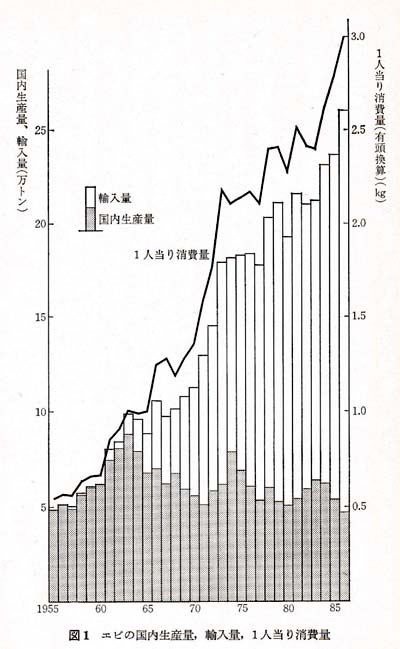

それから四半世紀後の一九八六年、日本は約二一万トンのエビを輸入している。

輸入エビは、その大半が無頭(ヘッドレス)である。

頭付き(有頭)とすると、重量は一・五倍になる。

したがって八六年の輸入量は、有頭換算すると三二万トンになる。国内生産量は約五万トンである。

これは、もちろん有頭の重量である。六一年以降、エビ輸入量は、まさにうなぎのぼりに上昇した。

八六年消費量約三七万トン(有頭で計算)のうち、実に八七%は輸入されたエビである。

二五年間の消費の伸びは六倍近くにもなる(図1参照)。一人当りの消費の伸びでも四・六倍にもなる。

つまり、八六年の一人当り消費量は、有頭エビの重さで計算するとほぼ三キロ、無頭では二キロとなる。

有頭で一尾三〇グラムのエビというと、かなり大型のエビであるが、この大型エビを、私たち日本人は年に平均して七〇尾近く食べていることになる。

週に一回は、確実に大型エビを食べている計算になる。二五年前は、せいぜい月に一尾だった。

この一人当リエビ消費量は世界一である。二位のアメリカ人は、平均すると年に有頭エビを一・二キロ(無頭で八〇〇グラム)食べているにすぎない。

もちろん日本は、国別消費量でも世界一である。ちなみに、一人当りの世界平均消費量は二五七グラム、日本人の一〇分の一以下の消費量である。

私たち日本人のエビ消費の伸びは、ひとえに輸入増によって支えられてきたわけである。

そして、いまや世界一のエビ多食民になったのである。

バナナに対して、子供がしだいに見向さすらしなくなってきたと同じように、いまや、エビも大衆食品への道を歩みつつある。

とりわけ、円高の今日、エビは安い輸入食品に仲間入りし始めている。 |

|

2 なぜエビをとりあげるか? top

なぜ、エビがかくも多く食べられるようになったのだろう。

エビは、いったいどこから輸入されるのだろうか。エビを獲っている人は、どんな人たちだろうか。

エビを日本に輸出することで、輸出する側にはどんな事態が起きているのだろうか。

私たち「アジア太平洋資料センター」のエビ研究班は、こうした疑問に答えるべく、いまからおよそ五年前に、その研究をスタートさせた。

実はエビ研究の前に、鶴見良行さんやランドルフ・デヴィツドさん(フィリピン大学)たちがバナナ研究をしていた(その成果は、岩波新書『バナナと日本人』にまとめられている)。

バナナというひとつの商品から、日本とフィリピン(そして第三世界)との関係が、実にはっきりと見えてくることが分かった。

安い、おいしいという私たち日本人の食生活の裏に、フィリピンの農園労働者の低賃金、農薬禍、農地喪失などの事実があることを、バナナ研究は教えてくれた。

大きな多国籍農事会社とひと握りの大地主だけが肥え太る構造があることを教えてくれた。

鶴見良行さんはバナナ研究が終了した頃、つぎのように書いている。

「バナナという熱帯作物について、最大の問題は、農園労働者と小地主のあまりにもむごたらしい搾取のされ方であり、輸出市場を四大企業が握っていることだ。

農園労働者と小地主が団結すれば、大企業に対抗する力は強くなるだろう。

こうした問題について、消費者である日本市民は、どう対処したらよいのか。

バナナなんて、今日の贅沢な食生活では、とるに足らぬ食品である。だがその学習は、今まで見えなかった世界の仕組みの一端を照らしてくれる。

今年は仲間たちとエビに取り組んでみたい」(『朝日新聞』一九八二年一月一八日夕刊)何回かの話し合いでズナナのつぎはエビをやろう」と、私たちは決めた。

バナナのように巨大多国籍企業による支配構造があるのかどうかすら知らなかった。

ただ、日本と第三世界との関係を考えてゆくにあたっては、格好の商品のように思えた。

まず第一に、エビは人気食品である。

“輸入果物の王者”がバナナであるなら、“輸入海産物の王者”がエビである。

エビを通じて話を第三世界へとつなげてゆけるとしたら、多くの人たちに、第三世界について語りかけることができる。

第二に、エビの輸入先は第三世界が多い。この程度の事実は知っていた。

とくに、私と何人かの仲間は、インドネシアの日系多国籍企業について調べていたので、インドネシアが日本向けエビの大輸出地であることは知っていた。

しかも、大商社がエビを扱っているという情報もあった。インドやメキシコもエビの生産地、輸出地であることを知っていた。

第三に、エビ生産地、輸出地から、いくつかの問いかけがあった。それは私たちには耳の痛いものだった。

私がエビについて「耳の痛い」話をはじめて聞いたのは、一九七九年二月末のことである。

しかも話した人物はインドネシアの調査・技術担当国務大臣(B・J・ヤビビ博士)である。

偶然、私も同席した日本の科学技術庁のミッションを前に、ヤビビ大臣はつぎのように話した。

「スラウェシ(昔、セレベスと呼ばれた島で、ハビビ大臣の出身地)やスマトラでは、エビが減ってきている。

日本の高度な技術によってエビが獲られ、冷凍され、輸出されているからだ。

とくにM商社が大活躍している。一〇年〜二〇年したら資源が消渇してしまうのではないかと心配している。

あきらかにオーバーフィッシング(獲りすぎ)だと思う。

しかも、エビと一緒に獲られた魚は海に捨てられ、蛋白が無駄にされ、そのうえ海洋汚染が心配だ」

このあと、ヤビビ大臣は漁業資源が国内の蛋白源としてもっと利用できるよう、日本が技術協力してくれるよう訴えた。

インドネシアにこのような声があることを、当時、日本の商社や水産業者がヽあまり深刻に受けとめているとは思えなかった。

日本の大手エビ問屋はすでに一九五四年に、日本のエビ資源の消渇を心配して、インドネシアでトロール船による試験操業をしている。

輸入も検討していたのだろう。

六〇年代末からは、数多くの合弁会社が設立され、インドネシア領海で大規模トロール漁を開始したのである。

合弁会社といっても、現地(インドネシア)の参加は名儀だけというケースが多く、日本の資本と技術、日本製のトロール船がエビを獲り、輸出するわけである。

インドネシア政府は、一九八三年一月一日から、インドネシア海域でのトロール漁を全面的に禁止した。

この方針が出されると、日本の業者は上を下への大騒ぎとなり、トロール禁止解除を求めての陳情合戦をくりひろげた。

その結果、ニューギニア島西部のイリアン海域でだけは、改良ネット(アメリカン・ネットとも呼ばれ、カメや大きな魚を逃がすために工夫された装置)の使用を条件に、トロール操業が認められることになった。

トロール漁によってエビ資源が涸渇するばかりでなく、エビを大量に輸出する国では、エビが食卓から消えるという現象が起きている。

南インド・スリランカ研究者の中村尚司さんによれば、近年、栴インドでも、スリランカでも、家庭の食卓やレストランからエビ・カレーがしだいに姿を消しつつある。

南インドのティルチラパッリ市の「チェンミーン」(「エビ」にあたるクミル語)というレストランは、エビ・カレーが売りものの店。

中村さんは一九八〇年前後に、しばしばこのレストランに足を運ぶが、とうとうエビ・カレーを一度も食べることができなかった。

肝心なエビが、ほとんど日本に輸出されてしまって、仕入れができないと、店長は言っていたという。

ちなみにインドは世界二位のエビ生産国(一九八五年、一位は中国)で、二二万九〇〇〇トン(有頭)のエビ漁獲量のうちの四分の一近い五万トン(輸出はほとんど無頭なので有頭に換算すれば七万トン以上)を輸出している。

しかも輸出の七五パーセント(三万七〇〇〇トン)は日本向けなのだ。

それでも漁獲量の七〇パーセントは国内消費だからエビはあるはずだ、と思われるかもしれない。

もちろんある。しかし商品価値の高い、美味しいエビ(クルマエビ科の型の大きいエビ)が輸出されてしまうのである。

もっと深刻な話も聞こえてきた。トロール船主と零細漁民との対立、紛争である。

エビの獲れるところは、大陸棚の浅瀬沿岸である。

ここは地場の零細沿岸漁民が、カヌーででも漕ぎ出して漁のできるところである。

そこでトロール船との競合になる。勝ち目があるはずはない。

零細漁民はトロール船に腹をたて、ときには暴力抗争まで起きた。トロール船が焼きうちにされるといった事件も報道されている。

南インドやスマトラやジャワから、こうした抗争が伝えられてきていた。

私たち日本人にとっては、エビをたくさん食べられることは、うれしいことだ。

だが、一方で、第三世界の資源涸渇が心配され、零細漁民が困窮し、人々の食卓からエビが消えるとしたら、これは手放しで喜んでいられる事態ではない。

エビを輸出する側にどんな事態が起きているのか? ともかく実態を知るところから始めなければならない。

「バナナの構造」と同じような「エビの構造」があるのだろうか。

3 歩く・見る・議論する top

テビ研究会は、数人のメンバーで一九八二年五月に発足した。

この通称「エビ研」は、何よりも現場を歩くこと、見ること、そして、とことんまで議論することを原則とした。

インド、スリランカ、インドネシア、オーストラリア、マレーシア、フィリピン、台湾、瀬戸内海、鹿児島、沖縄各地を私たちのメンバーは歩き、見た。

できるだけ直接、漁民から話を聞いた。八四年には国内流通班ができ、カップヌードルのエビやお子様ランチのエビについて調べるメンバーも誕生した。

エビの味を調べる、ロブスターを調べる、輸入史や国内流通機構を調べる、こうしたメンバーなどが次々に生まれた。

五年にわたった「歩く研究」は、エビに多彩なスポットをあてだ。

アグリビジネスがフィリピンの土地を支配し、生産、輸出を牛耳る「バナナの構造」ほど、「エビの構造」は単純ではなかった。

輸入額はバナナが三億七七五六万ドル只六年)であるのに対し、エビはその五倍近い一八億二七六四万ドル(同)、輸入先も約五〇ヵ国に及ぶ。

エビはいまや水産物の中だけでなく、食料晶輸入全体の中でトップの地位にある(八六年、二位はトウモロコシ)。

末端の消費者市場でみれば、年間一兆円を超える。国民一人あたり一万円近いカネをエビに使っている。

この巨大なエビ市場の構造を解明するのは容易な仕事ではない。

この本は、エビ研究会のメンバーが調べた事実を、私なりの視点で報告しようというものである。

b エピローグ top

1 「現場」情報を消費者に

「売りっぱなし日本、買うのはエビだけ」。とどまるところを知らない日本の貿易黒字を揶揄して、ある評論家がこんなことを言っていた。

これは、もちろん誇張した言い方だ。それにしても、確かにエビは傑出して輸入が増えてき釶商品である。

とりわけ、この二、三年の円高はエビ大量輸入に拍車をかけた。

一九八七年九月中旬に、日本貿易振興会(ジェトロ)は「エビ・フォーラム」(発展途上国農水産品貿易促進フォーラム「エビ」)なるものを開催し、それにひき続き、日本 水産物輸入協会は「世界えび貿易会議」を開催した。

ジェトロの開催趣旨はつぎのようなものだった。

「エビは世界的な商品であり、地球上のあらゆる国で消費されているが、大きなマーケッ卜は日本、米国及びヨーロッパである。

供給面について言えば、あらゆる地域で生産が行われており、特に発展途上国においては重要な外貨獲得資源となっている。

わが国における生鮮・冷凍のエビ輸入は一九八六年には二一万三〇〇〇トン、一八億三〇〇〇万ドルで史上最高となった。

これにより、エビは単品ではトウモロ=シを抜いて金額で輸入食料品のトップに立った。……

このようにエビの輸入が急増したのは円高によりエビの価格が下がったことによるものであり、そのために末端価格も下がって消費が伸びているという面はあるものの、いささか供給過剰の状況にあることは否めない。……

エビ貿易の健全な発展を図るためには、マーケットのサイズ・事情に合致した輸出、輸出国側の供給事情に合わせた輸入に努めることが必要である。

それには輸出国側、輸入国側かそれぞれ相手の国のことをよく知っておくことが不可欠となる」

「世界初のエビ貿易会議」との鳴物入りで、この会議は喧伝された。

会議は、ジェトロが言うように「輸出国側、輸入国側かそれぞれ相手の国のことをよく知っておく」良い機会になったのだろうか。

この会議には外国のトロール船や地元のトロール船の侵入で漁場を荒らされている第三世界の小漁民は参加していない。

南スラウェシの養殖池の小作人であるラトンコさんの声も反映されない。

日本水産物輸入協会会長の佐脇鷹平氏(丸紅専務)は「世界えび貿易会議」を前に、つぎのように語っている。

「これを機会に、各国の関係者には日本市場をよく知ってもらいたい。

そして日本のエビーズに合ったエビを供給してもらえれば……」

私たちはエビを追い、東南アジア、南アジアの浜辺や養殖池をずい分と歩いて回った。

冷凍工場も見せていただいた。ようやく、エビの「現場」が見えてきた。そこに働く人々の顔もみえてきた。

そして、私たちに伝わってきていない、さまざまな問題があることも分かった。

本当はエビを輸入する人々(業者)が、こうした情報を、もっと克明に伝えるべきなのではないだろうか。

「日本の市場、日本のエビーズ」も、もちろん大切ではあろう。しかし、同時に、輸出する側の事情も大事である。

とりわけ、私たち消費者は「ただ買う人、ただ食べる人」ではないのだから。

売る側の事情を知ってこそ、自覚ある消費者ではないだろうか。

えび業界の「現場」の人々は、大ていのこと、大ていの問題や矛盾を知っている。私たちが大量に買うことから生じるプラス、マイナスを知っている。

しかし現場の声はいつの間にかかき消され、最終的に「儲かるか否か」だけが、輸入業者の判断基準になってしまう。

乱獲、くず魚投棄、トロール漁への抗議、マングローブ林の破壊、黒変防止の薬剤投与……、こうした事実を「現場」は知りぬいている。

だが私たちには、大事件でも起きないかぎり伝わらない。

消費者である私たちは、なるべく多くの情報を得て、消費行動をしたい。

消費の背後に不公正や搾取、取り返しのつかない生態系の破壊、あるいは生活の破壊などがあるのを知ったら、その消費にはブレーキがかかるだろう。

エビを追いながら、私は、情報が実際にはありながら、私たちに届かない現状にいらだった。

私たちは結局、徹底して歩き、観察し、インタビューするしかなかった。大企業や官庁の独占する情報は、もっともっと消費者に還元されるべきである。それは「国際化」を迫られている日本にとって基本的に重要なことであろう。

2 エビ輸入と第三世界 top

私たちが歩き、観察し、インタビューした中から得た情報の主要な部分を、この本の中で紹介してきた。

私個人の感想や思いつきも、もちろんあるし、本から得た知識もある。

私たちがエビを大量に輸入し、食べることは、アジア・第三世界の人々に、どのような影響を及ぼしているのか、それが私たちの主要な関心事であった。

最後に、私なりに論点を整理して、私たちの関心事に対する答を皆さんに伝えてみたい。

私たちがエビを大量に第三世界から買うことは、第三世界の経済にどのような影響を与えているのか、これが第一点である。

個別の問題から言うと、雇用創出への貢献(冷凍工場や流通業)や外貨獲得に貢献している。

インドネシアには日系のエビ合弁会社が一〇社ある。

雇用面では、船の乗組員、冷凍工場従業員すべて合わせても五〇〇〇人には到底及ばないたろう。

大した直接効果はない。それでも二億七〇〇〇万ドル(八六年のインドネシアの対日輸出額)の外貨収入は大きい。

一人五〇〇ドルずつ均等に分ければ五四万人分にもなるのだから。

ただし、分配は均等ではない。

第三、四章でも見たように、一方にエビ成金が生まれ、一方では、以前と何ら変わらないか、場合によっては「近代化」からはじき出される漁業労働者もいる。

冷凍工場の女工さんは、一日一〇〇〜二〇〇円で働いているという現実がある。貧富の格差は大きくなったと言えるだろう。

第二に、食糧・資源・エコロジーの問題として考えてみたい。どう考えてみても、美味しい大型のエビは、第三世界の人々の口に入りにくくなった。

国際商品として、日本に高い値で売れるからである。

そして資源量自体、断定的には言えないが、かなり減っていると判断されうる。

同時に、トロール漁で混獲される「くず魚」は、大ていの場合、海に棄てられているので、この面でも資源の無駄を招いている。

資源涸渇と国際商品化とが作用して、エビの養殖化ないし、エビ専業養殖が進んでいる。

これは、一方で、マングローブ林の破壊、地下水の涸渇という深刻なエコロジー問題をひき起こしている。

熱帯の漁業資源全体にも大きな影響を与えつつある。他方、それまでのサバヒイ主体の養殖池が、エビに専門化することは、住民の蛋自源を減らしかねない。

もっとも、この点での調査は十分でないので、断定的なことは言えない。

216-30

第三に、やや抽象的だが、重要な問題がある。

それは、資本制漁業が伝統漁業を破壊し、伝統社会を資本主義に巻き込んでいくということである。

エビに限らず、あらゆる局面で、第三世界は商品社会に巻き込まれつつある。

海面漁業ではトロール船や、日本のモーターを船尾にとりつけた船外機船の導入による資本制漁業か浸透しつつあり、エビがその先兵役を果たしている。

階層分化、階級対立も生じている。もちろん、スラウェシの養魚池で見たような、伝統社会の相互扶助慣行が、すべて破壊されたわけではない。

そして、この資本制漁業の中枢は、アジアのエビに関しては、日本資本である。

カネとテクノロジー(冷凍技術、氷の配布、種苗生産など)による支配である。

東南アジアの漁業・養殖業は、資本・技術・市場に関して、日本資本に従属しつつあるといえる。

3 顔のみえる関係を top

第五章で述べたように、エビ大量輸入、大量消費の背景には、業界サイドからのさまざまな仕掛けがあった。

私たちはそれに乗って「美味しい生活」を享受している。

だが、三〇〇〇キロメートル、否それ以上遠くから食べものが冷凍され、運ばれてくる。

それだけでも、ずい分と石油エネルギーを使っている。

トロール船で一キロのエビを獲るのに一〇キロの石油を使っている。

人工飼料で養殖されるエビも、かなりたくさんの魚介類を食べていることになる。輸入冷凍エビは高エネルギー食品なのである。

弁当箱にエビフライが詰められ、お子様ランチにエビのチリソース炒めが添えられ、カップヌードルに乾燥エビが乗っかる……、エビが日本社会にあふれているかのようだ。

だが、そのエビのかなたの第三世界の小漁民たちの姿は、私たちにはあまりにも遠い。

バナナも、パームオイルも、コーヒーも、紅茶も、またトビウオの卵も、熱帯木材も、私たちは、それを生産し、伐採し、あるいは加工する人々の顔も暮らしも知らない。

エビを獲り、育て、加工する第三世界の人々とエビ談義ができるような、生産者と消費者のあいだの、顔のみえるつき合いを求めてゆきたい。

私はそのように思っている。

c あとがき top

エビ研究会が発足してから六年近い歳月が流れた。アジア太平洋資料セッター(PARC)研究部の日系多国籍企業研究ののちに発足した研究会である。当初五、六名のメンバーだったが、最終的には二〇名近い人々が研究会に集まった。三つの班に分かれて、もっぱら歩く・見る・聞くの調査研究をしてきた。

インドネシア班(鶴見良行、内海愛子、福家洋介、シャフリル・M・Z、村井吉敬)がまっ先に動き出した。

しかし、まとめの仕事は遅かった。

ついでインド・スリランカ班(中村尚司、中島大、佐藤幸人、ジョン・クリエン、セバスチャン・マティユ)が調査をした。

最後に発足したが、もっとも目ざましい仕事をしたのは関内流通班(山鹿順子、宮内泰介、角雨季美枝、西沢忠晴、北原妙子、櫨山啓子)で、宮内さんは、エビで修士論文を書き、櫨山さんはカップヌーウルのエビを、北原さんはお子様ランチを、角田さんはロブスターとエビの味を、西沢さんと北原さんは由比(静岡県)のサクラエビを、とユニークな調査を展開した。

喜原好文さんは、エビ研究会では唯一、漁業の専門家で、素人の私たちに貴重な情報を伝えて下さった。

エビ研究会全体の報告集『エビの向こうにアジアが見える』(学陽書房、一九九二年)をすでに出版しているので、それも参考にしていただきたい。

また宮内さんの論文(『エビの社会科学――再編過程としての「近代化」との関連で』東京大学修士論文、未公刊、一九八六年)も本になる。

スライドも製作中で、近く貸出し・販売ができると思う。

この本は、エビ研究会の以上の方々の調査に全面的に依拠しつつ書かれた。

とりわけ、第五章は宮内さんの論文を大いに利用させてもらった。エビ研究会の皆さんに深甚なる感謝の意を表したい。

お名前はあげないが、私たちのインタビュー・取材に応じて下さったすべての方々にも深く感謝の意を表したい。

とりわけ、インドネシア、オーストラリア、台湾、沖縄で、貴重なお話を聞かせて下さった方々に厚く御礼申し上げたい。

本の性格上、注記や引用文献の表示は最小限にとどめ、場所によっては、引用・参照文献を示さなかった箇所もあることをお断りしておきたい。

宮内さんの論文以外の主要な引用・参照文献だけ、以下に列挙しておく。

酒向昇『えび――知識とノウハウ』水産社、一九七九年

酒向昇『海老』法政大学出版局、一九八五年

酒向昇『えび学のひとびと』いさな書房、一九八七年

水産社刊『えび手帳』各年

都筑一栄、藤本勝彌『輸入えび二〇年史−一〇〇名と語る、昔、今、未来』フジ・イッターナショナル、一九八二年

東京水産大学第九回公開講座編集委員会編『日本のエビ・世界のエビ』成山堂書店、一九八四年

平沢豊編『東南アジアの漁業こ養殖業』アジア経済研究所、一九八四年

沼田真編『生態学読本』東洋経済新報社、一九八二年

The Life and Times of the Shrimp: An Anatomy of Exploitation, AMPO, vol. 18, No. 4, 1987

雑誌『養殖』『食の科学』『水産世界』『水産週報』『世界から』など |

また、エビ研究会を支え、物心両面にわたって応援して下さった武藤一羊さんをはじめとするアジア太平洋資料センターの運営委員および事務局の方々に感謝したい。

各章の扉のエビの挿絵およびエビ分布・輸入図(図6)は、「アジアの女たちの会」の小川二美子さんに描いていただいた。

七九ページのトロール船の写真は日本水産の林田一正氏にいただいたもの、それ以外の写真は筆者が撮影したものである。

最後に、岩波書店の坂巻克巳さんの叱咤激励、厳しい催促と注文、そして細心な編集作業がなければ、私はあと二年ほど本書の刊行を遅らせたにちがいない。

ここに記した皆さんの御協力の上に本書ができ上がったのだが、にもかかわらず、本書の間違いはすべて私の個人的責任である。御叱正、御批判をお願いする。

一九八八年二月

村井吉敬

top

**************************************** |