|

****************************************

Home 物語アジアの歴史 東南アジア 中国小史 鶴見吉行 バナナ エビ 戦後補償

南ベトナム解放 インドシナ

シンガポ−ル インドネシア ソウル モンゴル ミクロネシア

ここはインドネシア

(松村光典著 日本放送出版協会 昭和58年刊)

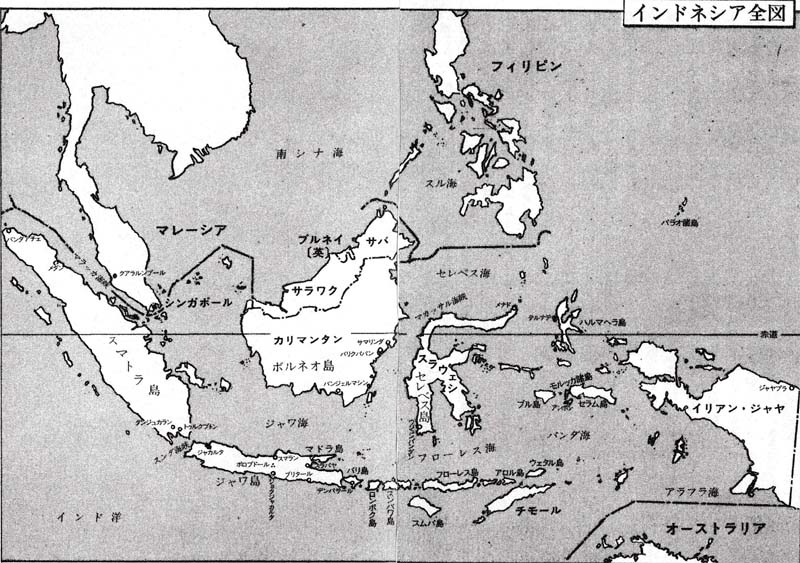

1 インドネシア全図 top

|

2 プロローグ マンゴーの種子 top

インドネシアから帰国して、しばらくたったときのことである。

「スーパーに“マンガ”が出てたわよ!」

声をはずませて家内が買物から帰ってきた。マンガとはインドネシアで、マンゴーのことである。

ジャカルタ日本人学校の学芸会で、マンゴー売りに扮した子供が、てんびんぼうのかごに、漫画の本をいっぱい入れて、「エー、マンガはいらんかね――」と愛敬をふりまいていたのが懐かしい。

「一個四〇〇円もしたけど、ふんぱつしちゃった」

「ヘエー。それにしても日本という国は、何てぜいたくな国だ」

私は一言弁じて見せたその口で、「どれどれ」と買物袋に手をのばし、さっそく味見という次第になった。

「どこから来だのかな。フィリピンかな。インドネシアではないようだな」

強い香り。舌を刺すような独特の甘さ。懐かしい味が口いっぱいに広がる。

しかし、結局は「いまいち」ということで落ち着いた。

そこは本場で本物をたらふく食べてきたという自負がある。

どこから来たのか。何日かかって来たのかさえわからない“ウマノホネ”に、軽々しく讃辞を呈するわけにはいかないのだ。

いろいろ注文をつけながらも、せわしくスプーンを口に運んだが、味のこともさりながら、もうひとつ気がかりなものがあった。

それはマンゴーの平べったい大きな種子である。私はその種子をしゃぶったものかどうか、思案していたのである。

マンゴーは、私がインドネシアに着いたその日に口にした、思い出の果物だ。

私がジャカルタに着任したのは一九七七年の九月一七日である。

前夜は出発の準備でほぼ徹夜。一夜明けた東京は台風で交通が大渋滞。

空港へ向かう私の車は高速道路で立往生し、刻々と迫る出発の時刻に胃がキリキリと痛んだ。

特派員が赴任の飛行機に乗り遅れるという、前代未聞の珍事を危うく免れたのは、飛行機の出発も、三〇分遅れてくれたためである。

それから一〇時間。着いたジャカルタは秋から真夏への逆もどり。

汗をぬぐいながら通関を終えると、私はその足で歓迎会へ“拉致”され、住居兼用のわが支局に辿りついたのは、日本時間の午前一時を過ぎていた。気は張っていたものの長い一日だった。

そんなときに、料理人が運んで来てくれたのがマンゴーである。よく冷えていて何ともいえずおいしかった。

こんなにうまいものが食べられるインドネシアは、何と良い国であろうかと、私は手もなくこの国に丸めこまれてしまった。

コキが出してくれるマンゴーは、たてに半分に割った切り口に、包丁で刻み目が入れてある。

皮の方に指をあてて裏返すように押すと、果肉が盛り上かって食べやすい。

以来、マンゴーはそのようにして食べるものと私は思い、コキが出してくれるまま疑わず食べていた。

ところが、任期も終りに近づいたころ、旅先のホテルでデザートにマンゴーを注文した。

すると魚を三枚におろす要領で、三つに切り分けられたマンゴーが私の前に現われた。

外側の二切れは見慣れたもの、真中の一切れは果肉がわずかばかり周りについた種子であった。

じつをいうとこのとき初めて、私はマンゴーの種子を見たのである。

それは厚みこそないが、平面はマンゴーの切り口の三分の二ほどもある大きなものであった。

私はボーイにたずねた。

「ずいぶん大きい種子だね。それにしてもなぜ種子なんかを出すんだい」

「種子のまわりが一番おいしいからですよ」

「うちのコキは種子なんか出さないぜ」

「それはきっと、コキが食べているんだ」

隣りに座っている助手のヤヌスも、いまさら何をといった顔で私とボーイのやりとりを聞いている。

とたんに甘いマンゴーの味がほろ苦くなった。コキのつまみ食いに、腹が立つたからではない。

コキにどんな事情があったかは、確かめて見なければわからないことだ。

そうではなくて、「三年も住んでいながら、マンゴーの食べ方ひとつ知らなかったのか」という思いが胸を走ったからである。

マンゴーの平べったい種子は、これからインドネシアを書き出そうとする私にとって、やっかいな種子なのである。

3 エピローグ 怠け者論議 top

ある晩、日本人仲間で議論になった。

“インドネシア人は怠け者か” 古くて新しい議論の種である。

怠け者論者が、まず声高に発言した。

「決まってるじゃないか。若い連中が昼の日中から木陰で寝ているような国がどこにあると思う」

すると、怠け者論否定論者が反論する。

「君は早朝の街を歩いたことがないんだろう。

暗いうちから起き出て、お祈りを済ませ行商に歩く物売りなんか、むしろ勤勉だと思うくらいだ。

小学校だって七時開始だぜ。日が高々と昇る頃には、たいていの人はもうひと仕事終えているんだよ」

「勤勉とは恐れいったね。彼らが朝早いのは知っているさ。

それは熱帯の人の習慣だ。もちろん、真面目に働く人だっているさ。

何もみんなが怠け者だといっているわけではない。そういう連中が多いといっているんだ。

役所へ行って見たまえ。半分くらいは何もしないでブラブラしているぜ。わが家のメイドだってボーイだって、一言われなきや仕事なんかしやしない」

「役所は確かに人が多過ぎると思うよ。これは分業が徹底しているためもあるようだ。

そこのところは、事務能力の開発が遅れているせいなのか失業対策なのか、よくわからない。

失業といえば、君がさつき言った、昼間からゴロゴロしている連中は、ゆきたくても仕事がないのが多いわけだし、メイドやボーイについては、主人しだいということもある。

たいして好きでもない主人のために、しなくてもよいことまで進んでやる者も少ないだろう。

それに彼らにとって我々は外国人だ。ロイヤリティーが低いのは当然ともいえるさ」

「わかったよ。善意で見れば見れるもんだ。しかし、君、ゴルフのとき腹が立たないか。

下手くそなのが右に左にボールを飛ばして、急がず慌てず、のんびり歩く。うしろには人が待っているのにだよ。日本だったらかけ足だ」

「ごもっとも。これには僕も相当イライラしてきた。この国では、ほかにもイライラすることはたくさんあるよ。

能率が悪いし、あきらめが早い。一つ障害があると、仕事が簡単に止まってしまう。

今日は休みです。相手がいませんでした。言われた店にはありませんでした。もう遅いから明日にしましょう、という具合だ。

しかしね、何をそんなにイライラしているんだといわれて、時々ハッとすることがある。

考えてみれば、そんなに目をつり上げる必要もないことがあるし、イライラしてみたとろで、どうしようもないこともある。

その点、ゴルフは遊びだよ。遊びでイライラするバカもないと最近は達観してるんだ」

「君はかなり熱帯ボケに染まりはじめたのではないかな。日本に帰ったら、使いものにならなくなるぜ。

それはともかく、致命的なのは作業能率が悪いことだよ。大体日本人の二分の一から三分の一だな。これでは経済の離陸はないよ」

「その点はおっしやる通りかもしれない。しかし、それは怠けだろうか。教育、訓練の問題なのではないかな。

オランダの植民地政策の名残で、中間層の育成が随分遅れているからね。

でも、確かにこの国の人は能率競争は弱いかも知れない。何しろ、生活のリズム自体がゆったりとしているから。

冬がないということの違いを良く考えるよ。

しかし、そこへいくと日本人の社会は逆に性急すぎて、世界の中でもむしろ異常と思えるほどだよね。

そこらあたりに芽生える誤解が、怠け者論議にも反映しているのではないだろうか」

何年も住むと、はじめの印象がしだいに変わってくる。

“住めば都”の部分もあれば、いやでいやでたまらなくなる部分もある。

多くの人に会い、多くの場所に行き、多くの生活を見ると、インドネシアとはどういう国かと問かれても、ひと口では答えにくくなる。

「暑いんだってね」

「いや、少し行く彑咼地があって、そこは年中涼しいよ」

「不衛生なんだって」

「いや、みんな年中マンディ(水浴)しているから清潔なもんだよ」

「メイドやボーイがいるなんてすごいね」

「冗談じやないよ。どんなに気を遣うことか。雇う必要がなければその方がずっと気楽さ」

「対日感情はどうだい」

「バカな日本人には悪いが、良い日本人にはすこぶるいいよ」

インドネシア人は怠け者か。インドネシアは住みよいか。インドネシアは貧しいか……。

こういう議論が、相手がなくても一人の人間の中でたたかわされるようになる。

親しくしていたある社の特派員が、任期を終り、帰国を目前に控えて、こう述懐した。

「いろいろこの国の悪口を叩いてきたけれど、帰国して、オレの前でインドネシアの悪口をいうやつがいたら、オレは怒るだろうな。

もっともインドネシアをいいところだという奴にも反論するだろうがね」

全く同感であった。

異国というものは、形があるようで形がない。異国体験は努力しだいでいくらでも重ねることができるが、その体験が結ぶイメージは一定しないのである。

異国のとらえ方は、単なる旅行者と、そこで生活をした者とでは大きく異なる。

同じ異国で生活をした者も、単身赴任者と家族同伴者とではまた違う。

そしてさらに、たとえ一〇年、一五年と、そこで生活した人でも、日本に帰る所を持つ人と、そこに永住を決意した人とでは大いに異なり、そして、永住を決意した人といえど、その国の人とはやはり違うのであった。

当たり前のことといえばそれまでだが、「異国」を伝える立場におかれた私には切実な発見であった。

私はインドネシアに、たかだか三年住んだだけである。

インドネシアを語る適任者は、ほかにたくさんおられることを十分承知しているが、アジアの国々についての情報量が、欧米に比べて絶対的に乏しい現状を唯一の口実に、一書を加えさせていただいた。

しかし、短いとはいえ、三年間のインドネシア生活は、仏と家族にとっては、大変楽しく充実した三年間であり、かけがえのない思い出となって心の中に生きている。

この機会をお借りして、インドネシアで出会ったすべての人々に、心からの感謝をささけたい。

そして、私にこの本を出す機会を与えてくださった、日本放送出版協会と、終始あたたかい励ましをいただいた、図書編集部編集長の大矢柄音氏、木崎正弘氏、木内弘幸氏に厚くお礼を申し上げる。

top

**************************************** |