|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

六章 子供たちは見ている

1 みなみ十字 top

夜、ジャカルタのわが家の玄関に立ち、南の空に目を上げると、そこにはいつも南十字星が懸っていた。

十字をやや西に傾けた、その姿も、位置も、常に変わることがなかった。

地方を旅行しているときも、ふと夜空を見上げて、この四つ星を探すことがあった。

そして、慎ましやかに光る十字を見つけると、心が和んだ。 南十字は南国で暮した人には懐かしい星である。

この南十字を、ジャカルタの日本人学校では、毎年一冊ずつ編集する文集の名前に付けている。

在校する児童・生徒の作品をすべて収める「みなみ十字」は、八三年には一四集を数えるはずである。

私は着任早々、この文集を読む機会があって、インドネシアとインドネシアに住む日本人の生活ぶりについて、随分教えられた。

そして今、インドネシアを遠く離れて改めて頁をめくってみて、子供たちがとらえたインドネシアの広さと深さに驚く。それは私一人の狭い体験を遙かに超えたものだ。

いま私の手許には、「私とインドネシア」というテーマで特集した第二一集がある。

日本人学校のお許しを得て、子供たちの言葉を借りながら、これまで書き落したインドネシアの側面をとらえてみたい。

2 暑さ top

〈「あつーい」 朝、目が覚めたとたんに、そう口にしてしまった。

暑い事は承知だったが、やっぱり驚いた。それに生水は飲めないし、ゆかはどこも石だし、女中さんはいるし、やっぱりどこか変だった。

これからここで生活していけるだろうか。初めての海外生活に不安がたちこめた。〉 |

〈インドネシアに来て思ったことは、とてもあついことです。あせもがたくさんできました。

なかなかなおりません。日本とくらべたら、びんぽうできたないです。

はだしの人がたくさんいます。いちばの中は、ゴミがあちこちにちらばっていて、くさいです。〉 |

インドネシアの生活で、日本人が最も負担に感じるのは、やはり暑さと不衛生であろう。

ジャカルタは平均気温が二七、八度。これが雨期、乾期、一年を通じてほとんど変わらない。

暑さ自体は日本の真夏日程度と思って頂けばよいが、これが一年間続くとなると話は別である。

知らず知らずのうちに疲れがたまり、その疲労感は、住んでみなければわからないよ、と言ってもみたくなる。

しかし、この暑さが負担なのは、なにも日本人に限らない。

この地に生まれ育ったインドネシアの人々も、実は同様なのである。

|

彼らの一日の始まりは早い。

まだ暗い午前四時過ぎには起き出して、水浴びをし、お祈りを済ませて、朝の冷気が残るうちにひと仕事を終える。

小学校が始まるのが午前七時である。

暑いさかりの日中は、昼寝でもしながらひと休みし、目が傾いた頃再び起き出してひと仕事、夜は一家で団らんを楽しむ。

乗物や食べ物屋のある遊園地が家族連れで賑わうのは夜であり、露店が立ち並ぶ通りは毎夜が縁日のような賑わいである。

これが、この国の暑さに適合した最も自然な一日の生活サイクルなのだ。

私は日本人もこの生活サイクルを習えば、インドネシアで病気になるような人はなくなるのにとしばしば思った。

しかし、日本人は頑固に母国と同じような勤務態勢を踏襲する。 |

水浴び風景

|

日射しがカッと強くなり始める頃出勤し、クーラーを効かしたオフィスで夕方まで働き、その間幾度となく人工冷房のオフィスと激しい暑さの間を往復する。

体温の調節機能はフル回転であろう。

そして、夜は夜で各種のパーティや遠来の客の接待にとびまわる。

毎年何人かの人が重い病気にかかったが、これでは身体をこわさない方が不思議なのである。

インドネシアでは「ゆっくり」のことを「プランプラン」というが、歩き方がプランプランなのも、生活のリズムすべてがプランプランなのも、暑さによる疲労を避ける一種の省エネなのであるう。

彼らは確かに日本人よりは暑さに強いかも知れない。

が、日本人学校の運動会で、激しい日射しの中を子供たちが一日中走りまわるのを見て驚く人々なのである。

私の友人は「日本人は元気ですね」と外交辞令を忘れなかったが、とりようによっては皮肉とも聞えだ。

そんなインドネシアの人々が、役所や会社の勤務時間を日本や欧米系の企業にあわせ始めている。

役所は平日の勤務時間が一時間のびて午後三時までになった。

我々には便利になりつつあるが、この国の人から昼寝の時間を奪う方向が果たして近代化といえるかどうか、私には大いに疑問である。

3 体験 top

〈はじめてインドネシアにきて、家は日本よりせまくて、日本より古い町かと思ったら、い外とりっぱなビルが、たちならんでいるのでちょっぴりおどろいたけど、あん心もしました。

家の中にヤモリがいたので、ちょっぴりこわくなったけど、おしりをプリプリうごかして歩くすがたは、とてもおもしろかった。〉 |

〈インドネシアは日本と違うところがたくさんある。

どうろににわとりや、やぎがたくさんいる。ねこやいぬもいる。

ねこはひよこをたべてしまうのに、食べないのかな。

バスは、いりぐちまでひとがたくさんでている。あぶなくないのかな。

くるまで、どこえいっても木がたくさんあって、きれいなはながさいています。〉 |

私もジャカルタの街を初めて見たとき、ほっと安心した。

何だ、ずい分大きな都会ではないか。これなら十分暮してゆけると。

しかし東京が日本ではないという言い方をすれば、それ以上にジャカルタはインドネシアではない。

近代的なビルらしいビルがあるのは、広いインドネシアでジャカルタだけである。あとの街はみんな平べったい。

私は地方に出かけるたびに、高い建物がないので、その地域の俯瞰写真を撮影するのにいろいろ苦労した。

しかし、しばらく住んでいるとインドネシアに住む楽しさはビル街などにないことがわかってくる。

ここに登場しているやもりのことをインドネシアでは「チッチャ」と呼んでいるが、私はなんと東京の渋谷の百貨店でこのチッチャに再会した。

多分学名か何かであろう、何やら長たらしい片カナの名前がついていたが、紛れもなくジャカルタのわが家の天井から逆さに世界を眺め、おしりを「プリプリ」振りながら歩いていたチッチャであった。

夜皆が寝静まると「チチチ、チチチ」と鳴き声をたて、月一回噴霧機をかついだ消毒屋がまわってくると、そのたびに何匹かが犠牲になるかわいそうなチッチャであった。

そのチッチャが、デパートのペット売り場で、一匹六〇〇円で売られていた。

私は懐かしくもあり、あわれでもあり、チッチャまでを商品にする同じ日本人の心をはかりかねた。

子供たちの体験談を続けよう。

〈ぼくは、一ねんせいになるまえ、ランポンに住んでいました。

おさかなをかうときは、大きなアイスボックスをもって、タンジュンカランのまちまでいきます。

あさくらいときにいくので、くるまのなかで、おにぎりをたべます。

くるまのなかで、ねむるときもあります。

パパが、パッサールイカンで、たくさんのさかなをかいます。

おうちにかえってから、ママがおさしみをつくります。〉 |

|

ジャカルタのパッサールイカン(魚市場)

|

〈バッサールの中では、うさぎ、やぎ、にわとりが生きたまま売っています。

にわとりは一つのかごの中に二〇羽も三〇羽もつめこまれても、足をしばられているので身動きができず、時々、目だけが動きます。

大きな牛の肉がブランブランとつり下っており、その下には牛の足だけが五つ六つ転っています。

ハエがものすごくたかっており、もうくさっているのではないかと思うけど、人々は平気でこの中の肉を買っていきます。

パッサールの中は雑然としており、確かにいやなにおいがします。日本の店よりは汚れています。

でもインドネシアの人々にとって、パッサールは生活に欠くことのできないもので、どんな小さな村にもパッサールのないところはありません。パッサールはまた、品物を買わなくてもたくさんの人々があちこちから集ってきます。

そして、少しの空地にも何十人も座り、楽しそうにおしゃべりしています。

果物やお菓子を食べたりしておしゃべりを続けます。

パッサールは大低、一日に二回とてもにぎやかになります。 朝早く野菜や肉や魚などたくさん入荷します。

それで新鮮な食料品を買うには朝早く出かけることになります。

次は夕方から夜にかけてです。仕事を終えた人達がそれぞれ買物をしたり、食べ物を売る店で、思い思いの夕食を食べます。一番楽しく一番活気にあふれた時です。〉 |

〈カメレオンをつかまえました。へんなカメレオンです。

あさはちゃいろになり、おひるか、よるはみどりいろです。しっぽが、二ほんあるからおもしろいです。

カメレオンはべろをのばして、はえをたべます。とってもおもしろいとおもいました。〉 |

〈ぼくのうちでは、クワガタのめすをかっています。このクワガタは、ベランダからとんで入ってきたのです。

インドネシアのクワガタのおすは、上に一つ、まん中にとげが二つついていて、ぜんぶで三つついています。

日本のカブト虫のめすのむねにはY形のつのじるしがついているけど、インドネシアのカブト虫のめすにはついていません。 またインドネシアのカブト虫のおすには頭のつのの長いのがいます。〉 |

〈このまえ、本についているバナナを初めて見ました。

夏休みに、お父さんや日本から来たいとこと、家の木のバナナを屋根に乗ってとりました。

お父さんがバナナの木のえだにナイフを入れるとビチヤツと水が出求しか。何枚にも重なっているふさを切りとってくれました。

バナナというのはこんなに重いのかと改めて感心しました。

夏休みにプラウムリンタンヘ行きました。ここでは初めてやしのしるを飲みました。

やしの実はお父さんと二人で、長いぽうでとりました。

しるを飮んだあと、やしのかわのまわりについている白い実をスプーンでとって食べました。

ゼリーみたいでとてもおいしかったです。〉 |

4 動物 top

〈わたしはインドネシアが大好きです。

なぜかというと、大きな家に住めるし、にわも広いし、動物もかえるからです。

わたしは犬やねこが前からかってみたいと、思っていましたが、日本ではかうことができませんでした。

女中さんも二人いて、おりょうりや、おそうじをしてくれるから、お母さんはテニスばっかりしています。

わたしもここへ来てから、水泳やテニスをはじめました。〉 |

日本の住宅事情の裏返しであるが、子供たちにはこの上ない生活環境である。

わが家でも二匹の犬を飼い、オームを飼い、猿を飼った。

猿のチビは何度もくさりを外しては屋根の上を走りまわり、瓦をはずして私たちを困らせだけれど、遠くへは逃げないで遊びあきてはまた堂々? とつかまった。

帰国するときは動物園に連れていき、ジャワの森に放してもらった。

「チビはどうしているだろうかね」はわが家の食卓にいまもときどきのぽる話題である。

ところで、所変われば動物観も随分変わるもので、ここでは犬は悪魔の使いとして毛嫌いされる。

イスラム教徒は犬にさわられると七回洗わなければ汚れが落ちないとかで、犬がそばにくるだけで逃げだす人が多かった。

反面猫は神の使いとして大事にされる。

こうした動物観の結果、街には主のいない「神の使い」がやたらに多く、そのシーズンになるとわが家の屋根の上でも夜毎、愛を求めて大立ちまわりを演じ、家族は睡眠不足になった。

一方、「悪魔の使い」の方はといえば、わが家にどろぼうが入らなかっだのは、それを飼っていたせいかと思われる。

わが家には悪魔の使いのご利益の方が多かった。 |

ジャワ人の最高のたしなみ、

プルクトゥトという鳥の飼育。

日中空高く揚げ、さえずりを覚えさせる

|

5 果物 top

〈インドネシアのくだ物の王様はドリアンで、女王がマンゴスチンだ。

パパイアはいつでもたべられる。マンゴはマンゴでも四種類がある。

それはハルマニスとインドラマユとグドンとブレックだ。

ジャップも四種類ある。バナナはもっと多く七種類だ。アンボンはあまい。

マスはバナナの中では一番小さくモンキーバナナと言われる。

ダンドック、ワポット、ラジャは全部ゆでて食べることができる。

インドネシアは緑が多く、きれいで大自然がある。〉 |

果物の話は書きはじめたらキリがない。

帰国まぎわスマトラに旅行したとき食べた、パイナップルとドリアンの味が今だに忘れられない。

そのパイナップルは小学二年生の娘の頭より大きいほどで、そのみずみずしさと甘さといったらなかった。

ドリアンもまた特大で、ホテルはその匂いを嫌って持ち込むことを許してくれないから、ボーイを抱きこんで人気のない夜のプールサイドで食べた。

二人で半分ずつにしたが、ボーイも私も食べ終るまで一言もしゃべらなかった。

ドリアンといえば日本に帰国してからも一度食べた。

インドネシアから友人が託してくれたのである。

まだあまり知られていないが、ドリアンはフリーパスで税関を通る。

植物検疫にはうるさい日本の税関だが、ドリアンはあまりにも強いその匂いで、虫がつく恐れがないからだそうである。

ドリアンが届いた日、ちょうど東京は真冬で、雪が降っていた。雪見をしながら熱帯の珍味を味わう。

何というぜいたくかと、私はインドネシアの友に感謝したものである。

ほかにも、いろいろな果物がある。

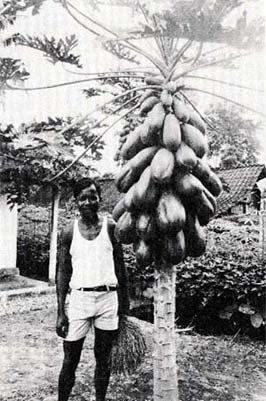

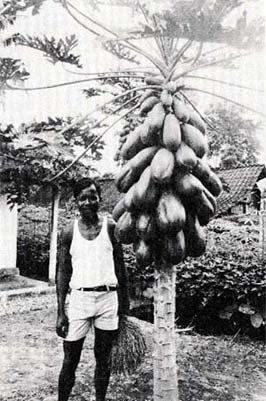

種子を植えてから一年もたたずに実をつけ始め、その後二年間というもの、休みなく果実を産み続ける、熱帯の豊かさそのもののようなパパイヤ。

木の幹から直接、ひと抱えもありそうな大きな実が、何十とぶらさがるナンカ。

いくら食べてもあきないマンゴー、マンゴスチン、ランブータン。ほんとうにキリがない……。 |

熱帯の豊かさそのもののパパイヤ

|

6 メイドさん top

〈女中さんは朝四時に起きてマンディーをして家の中をそうじします。

スミヤッティーはぼくがようち園のころきました。田舎はジャワです。

スミヤッティーがきてまもなく、ぼくはあついドラムカンに手をつけてやけどをしました。

するとスミヤッティーが飛んできて水道の水をジャージャー流して手を冷やしてくれました。

そのあとバターを何回もぬってくれました。スミヤッティーのおかげでぼくの手は今でもきれいです。

お母さんは「スミヤッティーは頭がいいね」といつもいいます。

買い物の計算は速いし、ケーキのつくり方も日本食のつくり方もみんな頭の中に入っています。

インドネシアの家は広いしあつい国なのでお母さん一人ではたいへんです。

女中さんやボーイさん、運転手さんに手伝ってもらわないと生活できません。

女中さんのおかげで、インドネシアの生活も楽しいです。いつもありがとう。〉 |

〈うちの運転手さんはいろいろなことができます。たとえば自転車もなおせます。

うちのうさぎごやも作ってくれます。車をうんてんするときは、ゆっくり走ります。

夏休みのある日、ぼくたちはクマンーミニヘ行きました。

うんてん手さんは、ぼくたちが遊んでいるうちひるねをしていました。

それでもぽくたちが帰るころにはちゃんとおきます。

うちのうんてん手さんは、車がわりこんできても「ティダアパアパ」(平気・平気)と言っています。

どうしてカッとこないのかぼくにはわかりません。何台わりこんできてもへいきです。〉 |

私たちがインドネシアで一番密度高くつきあうのは、四六時中一緒に生活しているメイドさんであり、私たちの文字通り足となってくれる運転手さんである。

私たちはまず、彼らを通じてインドネシアを知り、インドネシアの言葉を覚える。

彼らの多くは小学校も満足に出ていない無学な人たちで、中には字も書けない人がいる。

彼らの言葉を覚えると、「それは女中言葉で上品ではありません」と“上品”なインドネシアの人から叱られたりもする。

しかし、彼らは彼らなりにインドネシアそのものであり、日本人に与える影響は絶大である。

それはこの文集の中でメイドさんに関する作文が圧倒的に多いことでもわかる。

良いメイドさんや運転手さんを得た日本人は幸せである。 インドネシアも素晴らしく見える。

しかし、その逆もある。

お互い人間であり、生活習慣、宗教、そのうえ言葉も違うのであるから、あって当然なのであろう。

〈女中さんをやとうというのは、一見簡単そうにみえますが本当はむずかしいことだと思います。

やとっている人が胸をはりすぎてもいけないし、反対にペコペコしてもおかしくなります。

いばりすぎると女中さんたちは働きたくなくなってやめてしまいます。

今までのことをもう一度考えてみると女中さんをやとうのはシーソーと同じになると思います。

やとっている人の方から何かがぬけてよってしまうと女中さんたちは働きにくくなります。

今度は女中さんたちの方から、何かがぬけて上ってしまうと私たちが使いにくくなってしまいます。

つりあったままならその女中さんとも仲良くなってずっと働いてもらえます。

私は「女中さんをやとうには、感しやの気持とおもいやりがなければいけない」ということが今わかりました。

また、そのことは私以外のどの人とも仲良くなるときにとてもひつようなこともよくわかりました。〉 |

日本にいたときからお手伝いさんを使っていた人なら話は別であろうが、人間を私的に使うということに、私は随分心理的な抵抗を感じたものである。

私はこの点で、日本の教育の正しさを高く評価するものだ。

しかし一方で、人間は楽をすることにはすぐ慣れるものである。

お手伝いさんは大変便利で役に立つが故に困った問題が起きることもあった。いわゆる“女中さん病”である。

〈インドネシアでの生活は、日本にくらべたらずいぶんぜいたくだと思う。

たとえば、学校に行く時もバス停まで女中さんがついてくるし、お手伝いだって女中さんが全部やってくれる。

ここに長い聞いたお母さん方だって、日本に帰るとそうじゃ洗たくがなかなかする気にならないらしい。

妹は日本をほとんど知らないので、「日本に帰ったら、女中さんはどうするの」とか、「日本のゆかたはざらざらしてきらいた」とかへんてこな事をいっている。

インドネシアでの生活は日本とくらべ、ちょっとなまけものになりそうなのんびり生活だ。〉 |

口を開けたら食べ物を入れてくれ、歯をイーツとしたら歯を磨いてくれ、足をつき出したら靴をはかせてくれる。

こんな極端な話をインドネシアの子供だったか、日本の子供だったかは忘れたが、聞いたことがある。

パーティ疲れが重なると、朝、子供を学校に送り出すのはメイドさんまかせになる家庭もあり、次のような学校の先生の苦言が出てくることにもなる。

〈ジャカルタ日本人学校の子ども達は、物質的には、日本のどの学校の子どもより恵れていることでしょう。

しかし、精神的にはどうでしょうか。

家庭では、使用人がいて、登下校のカバンや水筒をメイドさんに持たせている子どもを見ると考えさせられる事があります。

教室で忘れものの言い訳に「女中さんが忘れたの」などと言い切る一年生を見て、背すじの寒くなる思いをします。〉 |

しかし、子供たちの目は節穴ではない。見るべきところを見てしっかり成長をとげていく。

次の作文でメイドさんの項を終ろう。

〈女中さんは洗濯や食器の洗いもののくり返しで、テレビを見れる訳でもなく、狭い部屋で寝起きして、毎日何の変化もない生活。

私達とあまり歳の違わない人達が、貧しさのため教育も受けられずに、こうして毎日働いている。

私達のとる食事と、彼女達のとる食事では全然違う。

その彼女が私達の食事をどのような気持ちで見ているだろう。

食べ物だけでなく、着ている物、持ち物、生活すべてが違う。

彼女達の生活に比べれば、私達の生活は、どれほど楽しく、幸せなものなのだろう。

私などがいやかっている勉強を、どれほど彼女たちが受けたがっているかも知れない。

他にもそういう事がたくさんあるだろう。

それでも彼女たちは陽気に笑っているし、私達にもほほえんでくれる。

彼女達は一生あのように暮らしていくのだろうか。

私達から見れば、あんなにつまらない人生を、送っていくのだろうか。

それを考えると、「かわいそう」などと見下げた気持ちでなく、「ああ、私は幸せだ」ということをひしひしと感じる。〉 |

7 宗教のある生活 top

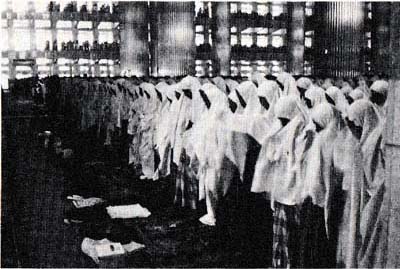

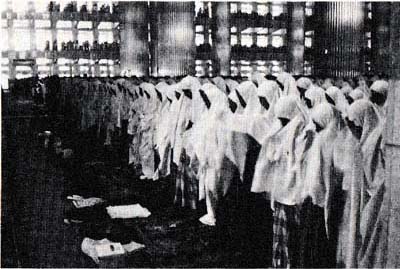

|

ジャカルタにある東洋一の大モスク

|

イスラムの礼拝

|

〈その日はレバランでしか。そこで、クバヨランの大モスクヘスンバヤン(礼拝)を見に行きました。

行く途中、たくさんの人に会いましたが、みんな手にカイン(こしまき)とスンバヤン用のしき物を持ち、頭に黒いトピー(帽子)をかよっていました。

どの道からも人がわき出るように集まってきます。モスクの白い塔が見えてきました。

前の大通りは、殆んど車が入れず、人々でいっぱいです。

そこを通ってモスクへ着くと、もうそこは人、人、人。モスクの庭は一面人でうずまっています。

みんなメッカの方向に向かってしきものにすわり、礼拝が始まるのを待っています。

みんな整然とならび同じ方向へ目を向けているので、私たちはこわくて中へ入れませんでした。

お金持のような人、貧しそうな人色々いますが、この時ばかりは身分差別なく平等の様です。

このような特別な日に限らず、宗教は人々の生活に深く結びついています。

たとえば一日五回の礼拝、いまでは三回に減らす人も多いそうですが、それでも一日三回の礼拝と言うのは、たいへんだと思います。

それからプアサ(断食)。そもそもレバランはプアサが終ったことを喜ぶ意味もあるのです。

プアサは一ヵ月あり、苦しみを知るためにやるのだそうです。

私はモスクを見て、改めてインドネシアの人々が宗教を大切にし、宗教と深く結びついて生活していることにとても感動しました。〉 |

インドネシアのイスラムはイスラムとしては戒律が大変ゆるやかなのであるが、それでも日本人を感動させ、あるいは驚かすに十分なほど、宗教が生活を律している。

そして、それが最も顕著にあらわれるのが、断食月と断食明けのレバランのお祝いなのであった。

インドネシアのイスラムは貿易風に乗ってやってきたといわれる。

つまり、片手にコーラン片手に剣という激しい形の征服ではなく、香料などを求めてこの国を訪れたアラビア商人や、イスラム化したインド商人が商売のかたわらイスラム教をインドネシアに伝えたというわけである。

しかし、商売のついでにしては、イスラムはインドネシアに極めてはやく浸透した。

この国にイスラムが初めて伝えられたのは二一世紀頃とされているが、一四世紀にはジャワのほぼ全域に広がり、それまで栄えていたヒンズー勢力を圧倒してしまった。

イスラムがなぜこの国にこのようにはやく広まったかについては、私は詳しく知らないけれど、当時ジャワを支配していた宗教がヒンズー教であったことと無関係ではないように思える。

ヒンズーのカースト制度の厳しい軛(くびき)につながれていた人々に、神の前では階級もなく、人種の別もなく一切平等だとするイスラムの教えは、どんなにか寛大で新鮮にうつったことであろう。

イスラムがイントに伝えられたとき、カーストの低い貧しい人々がなだれを打ってイスラムに改宗したというが、この国でも同じような現象が生まれて不思議ではないからだ。

だが、そうはいいながらもこの国のイスラムには、その衣の下にヒンズーや仏教の顔がのぞき、さらにその下からは古来の精霊信仰や神秘主義の名残がのぞいている。

インドネシアの研究家たちはこうした現象をとらえて、重層文化と表現しているが、実際、インドネシアの人の行動形態を見るとき、どこまでがイスラム的で、どこまでがヒンズー・仏教的で、どこまでが古来の慣習・信仰にもとづくものなのか、判断に迷うことが常であった。

こうしたことが、“商売のついで”に伝えられた故のイスラムの不徹底さによるものか、あるいはすべての外来文化を自分流に咀(そ)しゃくし直してしまうインドネシア人、とくにジャワ人の強い個性によるものか。

不勉強の私には見当もつかないが、とにかくこの国のイスラムはその戒律が中東のそれと比べて、随分ゆるやかであるのは確かである。

もっとも同じインドネシアの中でも、信仰の強弱がある。

この国では、スマトラ北端のアチエが最もイスラムの信仰の厚いところとされ、断食月の頃にタバコでも吸おうものならむしりとられるという。

しかし、そこでも女性は中東のようにベールで顔を隠すようなことはなく、物を盗んだからといってその手を切り落されることもない。

が、その一方で、この国からは毎年十万人もの人々がイスラム教徒としての義務を果たすために、はるばる一万キロを旅してメッカを訪れている。

メッカを訪れた人はハジと呼ばれ、この旅をハジ巡礼というが、こうした人々の中には家を売り田畑を売り、メッカで死ぬことが出来れば本望だという人さえいる。

これがイスラム教徒でなくて何であろう。この国には広々とした水田がどこにでも見られる。

日本と見間違えそうなその光景の中で、夕べの祈りを捧げる農民の姿にハッと錯覚から覚めたことがあった。

アジア的風土に育まれたイスラム教徒、そんな形容が頭に浮んだ。

インドネシアはイスラム教を国教とはしていない。

しかし、国民の九〇八−セント近くがイスラム教徒を標榜している点で、イスラム国と称してもさしつかえないだろう。

その意味でインドネシアは、イスラム教の誕生の地アラビア半島から、最も遠く離れた東端のイスラム国であり、一億を超えるイスラム教徒が住む世界最大のイスラム国なのである。

〈日本の正月は、一月と決まっている。しかし、インドネシアのレバラン(正月)は違う。

イスラム暦により毎年少しずつずれている。

レバランの間は、どこでもバクチクが鳴りパーティーが開かれる。

レバランに入ると、バザールや商店街の店はほとんど閉めてあり、いつものバザールとは大違いだ。

女中さん達も休日をもらって自分の家に帰っていく。

このレバランの前には、プアサという一ヵ月の断食がある。

この間は食べ物はもちろん、飲み物、つばも飲みこんではいけないらしい。

つばをはく人が多くなるのは、このためかもしれない。

プアサはやる人とやらない人がいる。ぼくの家の女中さんや、ジャガー(門番)、運転手さんはやっていない。

やるとすれば初めの三日だけだ。

なぜかと尋ねたら、仕事があってつかれるからと、あまりイスラム教に熱心でないからだった。

ぽくは運転手さんはやらない方がいいと思う。交通事故を起すといけないからだ。

プアサをしている女中さんは、ぼくたちの食事をつくる時、大変だろうと思う。

食べたくて、食べたくてたまらないだろう。〉 |

断食月はラマダーンといい、インドネシアではプアサという。

断食は一ヵ月続くが、イスラム暦によっているので、毎年一〇日すっくり上がる。

つまり日本であれば夏になったり冬になったりする。

ところが断食は、日の出から日没までで、夜の間は食べて良いという定めである。

このため日本に住んでいるインドネシアの友人は、断食月が日の短い冬に当たるときは楽だが、夏に当たると随分辛いと言っていた。

その点インドネシアは緯度の関係だろうか、一年中六時前に夜が明け、六時過ぎに日が暮れるという規則正しい毎日のくり返しなのである。

断食は、人間の本能的な欲望である食欲をおさえることによって、イスラムに帰依する心を一層堅固にし、持てるものがその日の糧もない人々の苦痛を共にすることを意図したもの、といってよいだろう。

日没後と夜明け前に食事をとることはできるにせよ、一ヵ月もの間断食を続けることは相当の苦行である。

そのため病人や戦闘中の兵士、その他。特別の体力を要する仕事を持つもの”などは断食を免除されているが、私の周辺では、“特別の仕事を持つもの”が拡大解釈されて、せいぜいがはじめの三日ほどでお茶をにごすものばかりであった。

暑さに関連しても書いたことだが、仕事の形態が昼寝を奪うような趨勢にある申では、断食を全うできる人は減るばかりであろう。

とくに日系をはじめとする外国系企業の申では難しい。あえて断食を続けるような信心の堅固な人は、企業の側から嫌われかねないのだ。

いかに意志堅固とはいえ、午後になれば明らかに労働能率は低下するからである。現実にプアサの間をどうしのぐかは、日系の企業家の悩みの種なのである。

我々日本人は、こうした断食を非合理という判断基準で律しやすい。

しかし、断食を放棄したイスラムはおそらくもうイスラムではあり得まい。

イスラムという宗教を認めるならば、断食も認めるべなのである。

ジャカルタのタムリン通りにメサンタラービルディングという日系企業の牙城があるが、時折エレベーターを使わずに階段を下りると、その踊り場で隠れるように祈りを捧げている現地従業員に出会うことが再々あった。

おそらく千人以上のインドネシア従業員が働いているであろう。

三〇階近いこの大ビルディングの中に、彼らが祈りを捧げる場が一室も与えられていないのだ。

一日に五回も祈りを捧げなければならないイスラムという信仰への配慮というものが、全く欠けているように私には思えた。

私は日本人であるから日本人が「仕事」というものにかける意欲と善意を理解することができるけれど、その余りの効率主義には、心を忘れたエコノミック・アニマルと誤解されてもやむを得ない面がある。

ところで、この作文にもあるように、我々日本人はレバラン(断食明け)のことを、必ずしも適切な表現ではないが、インドネシアの正月といいならわしていた。

異教徒にとってみれば何でもない一日ではあるが、インドネシア国民の九〇パーセント近くが祝う日であり、苦しかった断食を終えた喜びをいちどきに爆発させる、この国で最大の祝日だからである。

この日に備えてイスラム教徒はごちそうをつくり服を新調する。そのためにレバランが近づくと物価が上がった。泥棒も増えた。

メイドさんたちには、新しい服のための布地を一着分あげるのが雇い主の義務であった。

そして、いよいよ当日には、ボーナスを与え、休日をとらせて里へ帰らせる。

レバランの日、バスのターミナルや鉄道の駅はお土産をいっぱい抱え帰郷を急ぐ人々であふれ返る。

その光景は正月というより、その暑さの具合からいって、私は日本の盆休みの混雑を連想したが、メイドさんが帰ってしまうと、その便利さに慣れてしまった日本人には大変な苦労が始まるのであった。

〈「またそうじ」レバランの四日間、女中さんやボーイさんがみんないなくなっだので、毎日この言葉が口から出てくる。

ぽくのやったことは、バケツに水を入れてきて、ぞうきんをあらってモップにつけ、みんなの部屋をふいてまわったことだ。

その仕事が大変で大変で、やっているときもう汗だくになる。でもそれでもまだ半分ぐらいしか終っていない。

それを続けてやっているともう目がまわりそうになる。

こんなきつい仕事を毎日やるとしたら、だれだって当然いやになるのはあたりまえだ。

日本ではまだ家がせまいからよかった。ここの家は日本の何倍かある。いつもは女中さんやボーイさんがやってくれていたのでわからなかった。

それがレバランで四日間もいなかったので、もう大変な仕事であった。〉 |

ジャカルタ郊外のチョンデットという村に住む六五歳のジョマットさんは、六〇歳の年に水田二〇〇〇平方メートルを売り払ってハジ巡礼に加わり、メッカもうでを済ませてめでたくハジになった。

ハジになると白い帽子をかぶり白いタスキをかけることが許された。

メッカから遠く離れたインドネシアで、ハジになるということは、単に宗教的な熱意を示すだけではなく、メッカもうでをすることができるだけの資産があることも意味する。

つまり、物心両面でのリーダーになり得る証しでもあるのであった。

ハジになってジョマットさんの生活はガラリと変わった。

モスクでは最前列でお祈りするようになり、村人に祝い事や催しがあるときは必ず招かれるようになった。

反面、村人の相談相手として、社会的責任も大きくなった。

新しくモスクを造営するとなれば、一般の村人よりは多く寄進を要求され、自分の時間を割いてでも村人の相談に乗らなければならない。

インドネシアの村の生活は、今でも昔ながらのイスラムの教義や古くからの慣習が支配しているのが実情である。

六五歳のジョマットさんは当時チョンデット村の最長老であり、私はジョマットさんが司祭する結婚式に一度立ち会う機会があったが、この村ではチョンデットさんを頭とするハジの立会なしでは一切の冠婚葬祭は成立しないのであった。

もうひとつ、私がインドネシアでイスラムの底力を感じた毛のにピサントレンと呼ばれるものがある。

日本語に訳すと寄宿塾あるいは寄宿学校とでもいうもので、ここでは六歳から一六歳位までの子供たちが寝食を共にして、朝四時半の社拝で始まり夜九時半の礼拝で一日を終る、イスラムの教義そのものの生活を送っていた。

その子供たちは熱心なイスラム教徒の子弟ももちろんいたが、驚いたことにその半数以上は親のいない孤児であった。

インドネシアの教育制度が整うつい二〇年ほど前まではこのピサントレンがインドネシアの一般家庭の子女教育の中心であり、現在もインドネシア全土にこうしたピサントレンが、約一万五〇〇〇校もあるのである。

そして、これらの学校の運営は、子弟を通わせている親から応分の学費をとるほかは、すべてイスラム教徒の浄財でまかなわれているのである。

この国では親の寿命が短いせいか、あるいは異常に高い離婚率のせいか、両親がいなかったり、片親を欠いたりする孤児が非常に多いが、彼らを救済しているのは国ではなく、もっぱらイスラムであった。

そこには、持てる者が持たざる者に与える事を当然とする、イスラムの原理が脈々と生きている。

アラビア語のコーランを無心に唱和するピサントレンの子供たちを見ながら、教師は

「かえって、こうした子供たちの中から、優れたイスラムのリーダーが生まれるのです」と私に語った。

8 インドネシアの学校 top

〈インドネシアの学校の主な教科は六教科で、私達と同じ五教科とあと一つ、「インドネシアの五原則」(パンチャシラ)を習うそうです。

また、宗教(イスラム教)についても習うと聞いています。

それから、インドネシアの学校には、落第制があって、それがまた厳しいんだそうです。

この国の落第というのは三回までで、三回を過ぎるとその学校はもちろんのこと、他の学校にも入れてもらえなく、もう一生学校には行けないのです。

だから二回落第をとると、学校を替えてそれこそ必死で勉強させるということです。〉 |

〈インドネシアの学校の成績表は一〇段階表示である。

成績表には、顔写真に学校の印、自分の親指の指紋などがのっている。

そして、インドネシアの学校の生徒数は二〜三〇〇人、大きいと五〇〇〜一〇〇〇人位の所もあるそうだ。

登校時間は、午前部が七時〜十一時半、午後部が一時〜五時半までとなっている。〉 |

|

|

|

マンガブッサールにある小学校 |

私はジャカルタ、コタ街のマンガブッサールにある小学校を訪れたことがある。

この学校はおよそ二〇〇〇人の児童を収容する、ジャカルタでも有数の大きな小学校ということであったが、学校に着くなり校庭で遊ぶ子供たちを見て不思議に思ったのは、子供たちの制服が四種類あることであった。

たずねると事情は簡単であった。ひとつの校舎に四つの学校が同居していたのである。

いや正確にいえば、午前四校、午後四校、あわせて八校の小学校が同居しているのであった。

インドネシアの校舎難は、中学、高校へ行くとさらに深刻で、朝、昼、夕方の三部授業も珍しくないのである。

不足しているのは、校舎だけではなかった。

日本と比べれば、あらゆるものが不足しているといっても良い。

一年生のあるクラスで、子供たちのカバンから出て来たものは、ちびた鉛筆と古びた教科書、それに一、二冊のノートだけである。

筆箱を持っていたものはおよそ三分の一、色鉛筆と三角定規を二つながら持っていたのはただ一人であった。

教科書は無料貸与で、政府の規定では五年間順送りにして使うことになっているが、三年もすればボロボロになってしまうという。

また、学校にはピアノもオルガンもほとんどなく、教育機器などはもちろんなかった。

先生さえクラスの数ギリギリで、中学や高校では、校長の七〇パーセントが授業を受け持っているという事であった。

インドネシアの小学校は、建前は義務教育であるが、現実には「奨励はしても、強制はしていない。」

もし、就学を強制すれば、校舎と先生がたちどころに不足することが、目に見えているからである。

しかし、さらに深刻なのは、先生の給与の安さであった。

小学校の校長クラスで、七九年当時、日本円にして月二万円余りである。

公務員の常で、米は現物支給されてはいるものの、アルバイトなしでは生活が成り立ってゆかない。

ところが、そのアルバイトも、家庭教師や塾などといった洒落たものはない。

せいぜいが水泳のコーチとか、畑違いの大工とか、中にはベチャを引く先生もあるということであった。

インドネシアの先生は、生徒からのつけ届けを、誇示するかのように机に高く積みあげるという話を聞いたことがあるが、あるいは給与の低さとつながる風潮かも知れない。

しかし、わずかずつながらも毎年改善が進んでいる事実と、子供たちの屈託のない明るい表情が救いであった。

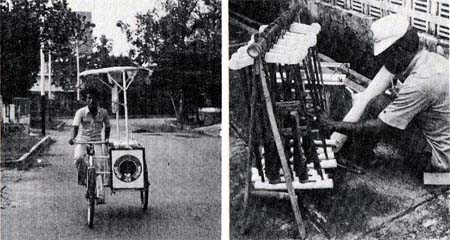

9 物売り top

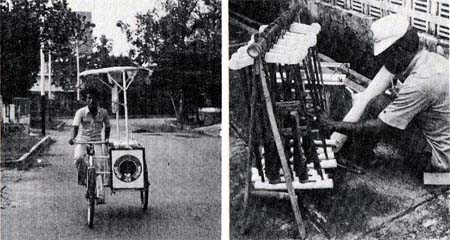

くおかしやさんは、「クェー」と言っていました。

長いほうの先に二つのはこをぶらさげて、バランスをとりながら歩いています。

ほうきやたわしを売っている物売りは荷物がどっしりして重そうなのでびっくりしました。

あれをぼくがかついだらきっとつぶれるでしょう。〉 |

〈うちの前の通りには、毎日一〇人以上物売りの人が通ります。

野さい屋さんは、毎日ナス、キュウリ、チャペ、ニンジンなどもってきます。

食べ物屋さんは、ミーバッソー(ラーメン)、サテ(やき鳥)、オタオタ(かまぼこ)、アイスクリーム、カチャンルブス(蒸した落花生、クルプック(おせんべい)、クエ(おかし)など、いろいろな食べ物があります。

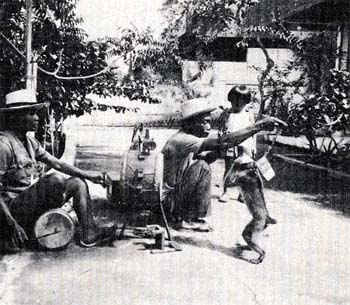

そのほか、ほうき、ジャムー(薬屋さん)、ベッド、ぬの、電気スタンド、まくら、わた屋さん、タコ屋さん、おもちや屋さん、さるまわし、風船屋さん、石油屋さん、ガス屋さんなどいろいろなものを売りにきます。

物売り屋さんは、みんなそれぞれちがう声を出して歩いていきます。

特にサテの声なんか「テ」というだけで「サ」は聞こえません。

オタオタは歌うようにいいます。金をたたいたり、木をたたいたりしながら来ます。〉 |

|

アイスクリーム売り(左)。“音楽”の出前。

竹の楽器アンクロンの演奏(右)

|

さるまわし

|

ジャカルタでは、ありとあらゆるものが、人間の肩にのって売られて来る。

それは、まぎれもなく、日本の一昔前の、金魚売りやサオ竹売りの世界であった。

私は夜中、ピーと蒸気を鳴らして売りにくる塩ゆでの落花生が大好物で、音が聞えるとボーイに走ってもらい、彼らと一袋ずつ分けてよく食べたものである。

この物売りの世界には、日本の人々もノスタルジーを感じたようで、私がシンガポールの福岡さんや永森さんと一緒に取材して作ったリポート番組「ジャワの物売り」は好評であった。

ところがひとつだけ、思いがけない反響があった。

ある日、日系の商社まわりをしていると、そこで働いている日本人の若い婦人が「松村さんはひどい事をなさるのね」というのである。

その婦人は、日本でインドネシアの留学生と結婚して、ジャカルタに住んでいる方であった。

聞けば、彼女の友人で同じようにインドネシア人と結婚した婦人が、ちょうど日本に里帰りしていて、私の物売りのリポートを見たという。

インドネシアのことが放送されるというので家族そろってテレビに向かったら、そこに映っだのは、これでもかこれでもかというほど貧しい物売りの連続で、その婦人はとうとう泣き出してしまったというのである。

私たちの目には風物詩とうつる物売りの姿が、インドネシアを良く知るその婦人には、恥部ばかりを抜き出して見せつけられたように思えたのであった。

いわれて見れば、物売りはインドネシアでも底辺の人々ばかりで、その姿はいかにも貧しげである。

私はものを伝えるということの難しさを、あらためて知る思いであった。

10 旅行 top

〈家族みんなで、シンガポールへ行きました。

シンガポールにいる間に、おとうさんといっしょに、けんこうしんだんにいったり、デパートにかいものにいったり、二かいだてバスにのったり、海でジャンクにのったりしました。

町は東京とおんなじに高いたてものがたくさんあり、ジャカルタよりもきれいに見えました。

そして、レゴとトレーラーと虫とりあみを、かってもらいました。〉 |

|

ジャワの遺跡ボロブドゥールの仏さま

|

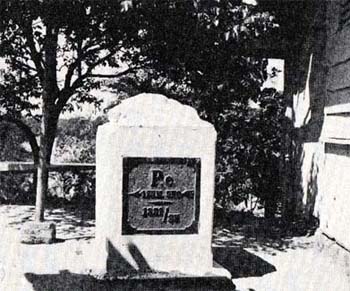

中部ジャワのトリニール。ピテカントロプスの

化石の発見場所を指し示す碑

|

「不健康地」という言葉をご存じだろうか。

外交官の給料表をご覧になればお判りになるが、それは世界各地を、気候、住宅事情、医療衛生環境などから細かく分類し、いわゆる住みにくい町ほど、手当を厚くしている。

その意味で、インドネシアは東南アジアで最も住みにくい「不健康地」であり、シンガポールは東南アジアで最も住みよい「健康地」であった。

そうした見地から、ジャカルタにある日本企業のいくつかは、年に一度健康診断のため家族ぐるみでシンガポールに出かける費用を出していた。

その点、マスコミなどはみな中小企業であるから、そのような恩典はなかったが、欧米系の企業などは、半年に一度は健康地に出してオーバーホールさせるところが多く、その優雅さをうらやんだものであった。

さて、その不健康地のインドネシアからシンガポールに出かけると、極楽であった。

欲しいものが何でもある。寿司から天ぷらから美味しいものが何でも食べられる。そして何より清潔であった。

反面、お金はいくらあっても足りなかった。そして三日もすると、街のせまさに息苦しくなった。

不思議なことにジャカルタが恋しくなるのである。

最近の便りによるとジャカルタでも、シンガポールと変わらぬ、おいしい寿司が食べられるようになったそうである。

ウナギの蒲焼の真空パックや、オデンのタネもジャカルタのスーパーで買えるようになったそうである。

いずれはシンガポールに出かけなくても、ジャカルタで事足りるようになりそうだと、手紙にあった。

しかし、それを読んで私は少しがっかりした。

ジャカルタは“モノ”の足りないところに、良さがあったように思えたからである。

ここに住む日本人には、共通の我慢の連帯感のようなものがあった。

足りないが故に助け合い協力し合うつながりがあった。

社員も支店長も大臣も、ホテルの食堂に行けばみんな顔を合わせてしまう。

上限の低さによる平等があった。

それは、東京でもパリでもニューヨークでも味わえない楽しさであったように、私には思えたのである。

11 日本人学校 top

〈九月一日月曜日にジャカルタ日本人学校に行きました。

日本では朝七時に起きるのに、こちらでは五時半に起きないとバスに間に合いません。

バスに乗ると三〇分ぐらいで日本人学校に着きました。

朝会の時、校長先生のお話では三七人の人が帰国し、四一人の人が転入してきたそうです。

僕もその中の一人でした。〉 |

日本人学校は、転出転入が激しい。一年間に三分の一もの生徒が入れ替わってしまうこともある。

したがって、入学から卒業まで在学する人はほとんどいない。

せっかく仲よしになっても、すぐに別れが来て、しかも一度別れたら再び出会うことはほとんどない。

日本人学校というのはそういう学校なのである。

さてここでは、ジャカルタ日本人学校が帰国の生徒より、転入生の方が多いことにご注目頂きたい。

不健康地の誉れ高かったインドネシアも、ようやく日本人の見る目が変わり始め、妻子帯同で赴任する人が増え始めたのだ。

そして、その増え方は最近かなり加速度的で、八二年末で日本人学校の生徒の数は小・中合わせて八三〇人に達し、附属幼稚園を含めると千人を超えたという。

おかげで学校はここ数年、毎年のように校舎を増築し、PTA役員のご苦労は並み大抵でない。

〈おどろいたのはスクールバスのことです。

日本では歩くかバス通学でしたが、ここではみんながスクールバスで通学しています。

学校は広くて大変きれいです。わたしが日本にいた時の学校は木造校舎で百三年の古い学校でした。

しかし、ここの日本人学校は、鉄筋三階建、体育館、プール、アンツーカーのトラック。

また特別教室はすべてクーラーが入っています。

とてもびっくりしました。〉 |

〈ジャカルタ日本人学校には、まいあさ、十八台のスクールバスと、約二〇台の家庭車が子ども達を運んできます。

一台一台のバスには、毎日当番のおかあさんが添乗し、バスの後ろを追従車が走ります。

当番のおかあさんは、朝、そのバスの第一地点でバスを待ち、あつまってくる子ども達を点検し、最後の地点で最後の子どもを乗せたあと学校にむかい、子ども達を全部おろしてから、追従車にのって帰宅します。

昼、当番のおかあさんは、再び追従車にのって学校に来て、下校の子どもの人数を調べ、バスを出発させます。

おそらく、当番の日は一日中学校と家をいったりきたりしなければなりません。

毎朝、毎日、ジャカルタ日本人学校のバスは、まるで艦隊のように、列をつくって、ジャカルタ南の道路を走ります。

やしの木やバナナの葉の間を抜け、インドネシアの人々の住んでいるところを通りぬけて走ります。〉 |

学校は以前、ジャカルタの中心部にあったのだが、送り迎えの車で道路が混雑する上、学校の敷地も手狭になっだので、ずっと南の郊外へ移った。

スクールバスの登場は、遠路を通う子供たちへの便宜と、道路を混雑させないための配慮なのである。

郊外へ移って不便になった反面、学校の環境はすこぶる良好になった。これはある日の授業風景……。

〈二階の教室からバナナや、ランブータンなどがすぐ近くに見える。

昼頃になるとインドネシアの人の家々から、食事をつくっているのかいいにおいがしてくる。

井戸のまわりで女の人が腰をおろして、のんびり洗濯しているのも見える。

この教室のベランダから手の届きそうなところまで緑の木の枝が伸びてきている。

その木の根元はインドネシアの人の家にある。

時々、その木の枝に小さなサルがこしかけていることがある。

子どもたちは、授業中にそのサルに気付いても、声を出したりはしない。

みんなで静かにサルの動きを見ている。サルも教室の中をじっと見ている。

その間がとても長く感じられる。サルが立ち去ってから、また授業再開である。

インドネシアには、トッケと呼ばれている生きものがいる。

トカゲの仲間だそうだが、ワニの子どものようでもある。

鳴き声がかわっていて「トッケ、トッケ」と聞える。

そのトッケがこの教室にいるのだ。

まだ姿を見せたことはないが、ロッカーの裹側か、ベランダの方から時々その鳴き声が聞こえてくる。

授業中、トッケが鳴き始めると、子どもたちは、みんな指を折りながら、鳴く回数を数えるのだ。

「一、二、三……」と小さな声で数えている子どもたちの目は、本当に生き生きしている。

トッケが七回鳴いたら歓声が起こる。七回鳴くと何かいいことがあるのだそうだ。〉 |

「みなみ十字」第二一集の名簿を見ると、中学二年生のクラスは、生徒が三〇人でそのうち男子が一七人である。

ところが三年生になると、生徒は一七人、うち男子は六人である。

三年生は二年生と比べて数が半減し、男女比率が逆転している。

念のためもう一冊手許にある「みなみ十字」の第八集を開いてみた。

すると中二は、二三人中男子八人、中三は、一一人中男子三人。

いずれも男子が異常に少なく、中三のクラスなどは夏休みが終ると男子三人を含む五人が帰国して六人の女子が残るだけになったと記されていた。

私かいいたい事はもうお判りであろう。日本の特殊な教育事情が、歴然と反映されているのである。

そしてついでに、日本人の男女観まで明確に表われているのだ。

「みなみ十字」第八集の、夏休みのあとまでジャカルタに残った、六人の三年生の女子のうち、五人はジョイント・エンバッシイ・スクールに進んだ。

この学校は各国大使館が資金を拠出して建てた、英語をベースにしている学校で、生徒の国籍はいろとりどり。

五人はそれこそ極めつきの国際体験をしたと思われるのだが、悩みは深かった。

それは、「日本には『ジョイント』からの編入を受入れてくれる学校が、ほとんどない」からであり、「海外の高校を卒業しても、受験できる日本の大学はほんの数校しかない」からである。

日本人が未曽有の海外進出を遂げ、国際感覚の涵養がこれほど大声で叫ばれているときに、何という時代錯誤であろう。

海外で得た貴重な体験が、マイナスにしか評価されないというのでは、「教育立国日本」の看板が泣こうというものである。

いびつとしか言いようのない、日本の教育事情は、外から見ても、帰国してから見ても、どうしても腑に落ちない。

子供の学校のために、父親が単身赴任するのが常識だなんて、外国人にどう説明したらわかってもらえるだろう。

ジャカルタにも、学校に妻子を人質にされた、淋しい“ジャカチョン”がたくさんいた。

もうひとつ、教育における男女観の問題。これに関する私のひとつの仮説は、近い将来、日本の国際派・開明派の人材は女性に輩出するのではないかというものだ。

理由は単純。先にも見たように、男は男であるからという理由で、外国にいても旧態依然とした日本の教育社会に引きもどされるが、女は女であるからということで、教育上の冒険が許容されるからである。

これほど日本人の海外進出が盛んな昨今であれば、この仮説もまんざら見当外れと言えない、とは思われないだろうか。

ところで果たしてそうなったとき、優れて国際感覚豊かな日本女性が、日本男性をどう評価するか、わたしの危惧するところである。

最後は子供たちの文章で、しめくくります。ちなみに、みんな女の子の文章です。

〈インドネシア人は歩いたりものごとをするのが、のんびりとしています。日本人は歩いたりものごとをするのが、急ぐように早く、セッセという感じで落ちつきかおりません。たとえば、電車やバスに乗るときでも、急いで席をとって自分かってな人が多いのではないでしょうか。

インドネシア人はいろんなことを急がないで、ゆっくりとしますが、わたしはインドネシア人のせいかくの方がすきです。

それからインドネシア人はアメリカ大のように、あいさつするときあくしゅをするけれど、日本人はペコペコと頭を下げておじぎをします。よその国の人からみたらへんなあいさつだと思うかもしれません。〉 |

〈「あなたにはインドネシア人の友達がいますか」これはジャカルタ在住の日本人にとって、最も的をついたいやな質問だと思う。なぜなら、YESと答えられる人は数える程にしかすぎないからだ。

年々急激に増加している在インドネシア日本人。

その日本人がインドネシアにいながら、小さな孤立した日本人社会をつくり、全くインドネシア人と交わりの無い日本人だけの“日本生活”を送っている。

他国に来てまでなぜ日本的な生活が必要なのか?

日本とインドネシアの経済的な差は大きい。

だから私達は、日本にいた頃よりずっと贅沢な身分で生活していて、つい自分たちが偉くなったような、錯覚に陥ってはいないだろうか。

女中さんやボーイさんに対しては、雇い主である点においてはこちらが上なのかも知れない。

しかしボーイさん達から学ぶことは多い。文明に汚染された私達の手は道具がなければあきらめてしまうが、彼らは無い物の中から工夫してみごとに作り出すすばらしい手を持っている。

私たちが無意識のうちに自分より下だと思って見下げている人々の中には“富”と言うベールを取り払ってしまえば、はるかに見上げるべき存在の人が幾人いるかわからないのだ。〉 |

〈向うから、かみの毛をぼうぼうにのばしてボロボロの服を着た人が歩いて来ます。

私はもう見慣れているから別に何とも思いませんでした。

しかし私とすれ違うとき、そのインドネシア人はくしゃみをしました。

それだけのことに私ははっとしました。

なぜならば、私達と同じくしゃみを、そのインドネシア人がしたことにびっくりしたからです。

それに、そんなことを思った私にもびっくりしました。〉 |

top

**************************************** |