|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章

三章 島のくらし

1 バリの大祭 top

七九年の三月二八日、バリ島で最も格式の高いブサキ寺院は、二五万人と発表された善男善女であふれかえっていた。

祭り好きのバリ島民も、一〇〇年に一度しか見ることができない、ヒンズーの祭事「エカ・ダサ・ルードラ」が最高潮を迎えた日である。

この日はバリ島で使われているサカ暦一九〇〇年の大晦日。

エカ・ダサ・ルードラは、一〇〇年区切りの年の大晦日を中心に、前後二ヵ月間にわたってくり広げられる世紀の大祭である。

エカ・ダサ・ルードラの意味は、エカ・ダサが二一方向」、ルードラが「荒れ狂う者」。

十一方向とは、東西南北とその中間の八方向に、上・下・真中を加えたもので、つまりは宇宙にあまねく存在する破壊神、シヴァ神を指す。

シヴァ神は同時に創造神でもあるのだが、この祭事は破壊神シヴァの心を鎮め、自然界、人間界の平和を乞い願うものであった。

二月二七日から四月二三日まで、延々二ヵ月近く続いたこの祭りの中で、私は三月二四日から大晦日に至る、いわばさわりの部分だけを見た。

二四日、神体を納めた御輿を真中に置いた一〇〇〇人の行列が、標高三一〇〇メートルの神山グメン・アグンの中腹にあるブサキ寺院を出発した。

三〇キロ離れたクルンクンの海岸まで、聖水をとるためである。

早朝出発の予定が午前一〇時になっていた。

空は抜けるように青く晴れ上がり、ブサキ寺院の背後にグヌン・アグンがくっきりと山容を見せていた。

とりどりの果物や米菓子の供物や職のほか、大小のドラやカネまで担いだ行列は賑やかなはやしの音を響かせながら、 バリ名物の棚田や緑の林の間を縫うように、ゆったりと下っていった。

行きに一泊、帰りに一泊、海岸では牛一頭を溺れさせて犠牲に捧げ、行きとは違う行程を辿って、行列がブサキに帰っだのは二六日の未明である。

この日から、ふだんは立ち入り禁制のブサキ寺院の中庭が開放され、行列が持ち帰った聖水を使って、信徒のお浄めが始まった。

思い思いに、あるいは村ごとに、島民が続々と参拝につめがける。 |

バリ島名物の棚田

|

ふだんは静まり返った参道が供物を頭に乗せた人々でごった返し、丸々と太ったブクを担いだ男たちが大声をあげて走り抜けた。

中庭が人々で一杯になると、僧侶の合図で祈りを捧げ、聖水が振りかけられ、三〇分ほどで新しい人と入れがある。

浄めの儀式を終った人々は、そのしるしに米粒を額やこめかみにつけた。

中庭では、早朝から夜中まで白檀などの香木が焚きしめられ、インド人に似た相貌の高僧が休みなく祈りを捧げる。

数々の神事と浄めの儀式と、村人の有志によるガメランや踊りの奉納が、混然たる秩序の中で進行していた。

この祭りが終るまでに、バリ島内はもちろん、三〇〇万人を超えるインドネシア全土のヒンズー教徒が聖水で浄められるはずであった。

聖水はクルンクンの海水だけではなく、近くの島々の山や川、遠くはインドのガンジス川からもたっぶりとり寄せられていた。

翌二七日は生贄に供される動物たちの浄めの儀式。牛、ブタ、ニワトリ、ネコ、犬。

こうしたなじみの深い動物から、ワニ、アルマジロ、ハリネズミ、鷲、孔雀など、私の目で確かめただけでも三〇数種類、一説には四八種類が集められた。

バリ島に住む、あるいは住んだすべての動物が供されなければならぬという。

古文書には象やトラの名も記されていて、これに鷲を加えた三種類については、政府の保護政策と衝突した。結局この中では、祭礼の直前に“どこからともなく高僧の家に飛来した”鷲だけが生贄となることが黙認された。

生贄を逃れた象とトラは、幸か不幸か、祝福された来世を手に入れる機会を失ったのであった。

動物たちは、聖水で浄められ、寺院のまわりを時計と反対方向に三回巡ったあと、八つの方角に分けられて、その日のうちに来世へ旅立っていった。 |

生贄(いけにえ)に供される子牛

|

“高僧の家に飛来した”鷲(たか)

|

そして二八日、大晦日の朝がやってきた。

中庭から長い参道にかけて、夜も明けやらぬうちから正装した人々が続々と集まり始めていた。

この日地上に降りてくる、シヴァ神をはじめとする神々のために、神殿の下の広場には、色とりどりの幟で飾られた舞台が組まれ、そこでは末明から二三人の高僧が祈りを捧げていた。

一〇〇年に一度の祭りのクライマックスを迎える日とあって、私は何事も見逃すまいと前夜は寺院近くの民家に泊り込んだ。

そして午前六時には、腰から下をサロンで巻き祭事にふさわしい装いに改めて、人々に交じっていた。

人々は時が経つにつれてどんどんその数を増し、舞台を中心に広場も参道も、石段も斜面もすべて人々で埋まった。

人々はスハルト大統領の到着をひたすら待っていた。

大統領臨席のもとに大礼拝が行われることになっていたからである。

大統領の到着は午前九時とも、十時ともいわれ、実際に到着したのは十一時過ぎであった。

イスラム教徒の大統領だが、この日ばかりはヒンズーの衣裳に身を包み、、錦の衣裳と華やかな髪飾りをまとったバリの若い男女の歓迎を受けた。

|

|

|

境内では各村が競って踊りを奉納する |

ひとしきり大統領歓迎の行事が続いたあと、いよいよ礼拝が始まった。

二五万人の会場が自然の中にとけ込んだような静寂に包まれる。

鈴の音が静かに鳴り渡るなか、僧侶の指示で、いく種類もの花や草を持ちかえては、手を合わせて頭上に捧げる優雅な仕草をくり返し、最後に神々の降臨が告げられた。

その間およそ一〇分。そしてこれがすべてであった。

ほかには、お祭り騒ぎも奇跡も、何事も起きなかった。少なくとも、不信心者の異教徒が期待したようなものは。

人々は晴々とした表情で静かに家路に着いた。

このエカ・ダサ・ルードラには、実は前日談とでもいうべきものがある。

一〇〇年に一度のはずの祭りが、わずか一三年前の一九六三年にも行われていたのだ。

理由は、古文書を調べていたところ、この重要な祭りが過去数世紀間、行われていないことがわかった。

しかも天変地異や戦争が続いた時には、必ずしも一〇〇年区切りでなくても実施できるとされ、これに該当するものに、独立戦争という大きな事件があったからである。

ところがこの時は、六〇〇年以上も活動を休んでいたグヌン・アブンが祭りの最中に犬噴火を起こした。

熔岩はブサキ寺院とは反対の海側に流れ寺院は難を免れたが、五〇〇戸以上の家が熔岩に呑まれ二〇〇〇人が死んだ。

二年後の一九六五年にはスカルノ失脚につながる九・三〇事件が発生、自然界、人間界に祭りの効用を疑わせるような異変があいついだ。

数世紀も中断されていた祭りだけに、その様子はロンタル種のヤシの葉に記された古文書を解読してようやくわかる程度。

きっと祭りの手順を間違えたに違いない、というのがもっぱらの噂であった。

今度の祭りのあとは、これまでのところ大きな異変はない。霊験のあらたかなることを祈るのみである。

明けて、サカ暦一九〇一年元日。バリ島は島全体の活動が停止し静まり返っていた。

一〇〇年に一度の祭りの続きではない。

バリの元日は、日の出から翌日の日の出まで、一切の労働、外出、火の使用が禁じられ、一目静かに身を処して心身を浄める日なのである。

どことなく日本の正月に似ているが、もっと徹底したものだ。

私はこの日、デンパサールの北のシンガパドゥという村に泊り込んでいた。

前日、一〇〇年に一回のクライマックスを見届けた私は、次は一年に一回の元日を見届けることにしたのである。

ブサキを降りてデンパサールヘ向かう途中、いくつもの行列に出会った。

バリでは各家に先祖を祭る祠があり、各村には三つの寺がある。創始者を祭る寺、公式の儀式を行う寺、葬儀を行う死者の寺である。

正月に備えて、これらの寺は本尊のけがれを川や海に流して浄める。

そこで、正月前の数日は島のいたるところで、そうした長い行列が絶えない。

行列の人々は供物を頭にのせ鉦を叩き、御詠歌のようなゆっくりした調子の歌を歌いながら、ゆるゆると歩いていた。

日暮れ前に、私はデンパサール郊外のシンガパドウという村に入った。

先にも書いたように元日は外出が許されない。島の中を走る車はホテルと空港を結ぶバスと警察の車くらいなものだ。

そこで、とくにお願いして村の中に泊り込むことにしたのである。

シンガパドウは、バロン・ダンスが巧みなことで有名であった。このダンスには獅子が登場する。

この獅子は日本の獅子舞いのそれよりさらに装飾的だが、毛並みを整えたりする踊りの仕草はそっくりである。

バリの村はそれぞれに得意なダンスや伝統芸を持っており、それを誇りにして日頃から技に磨きをかけているのである。

私はこの村の副村長ムラティさんの家に厄介になり、到着早々に、大晦日の夜の行事を見ることができた。

大晦日の夜はそれぞれの家で先祖の霊に祈りを捧げる。

ムラティさんの家では一家一九人が、庭にある先祖の祠の前に正装して並んだ。

最長老は八〇歳を超すお婆さん。そして両親、叔父、叔母、ムラティさん夫婦とその子供たち、兄弟とその子供たち。

たいまつが照らす中で、最長老のお婆さんが儀式を進め、供物を捧げて霊を慰めた。

お祈りが終ると悪魔払いである。手近にあるものは何でも良い。それで地面を叩きながら家の周りを走りまわり、“悪魔は出ていけ”と叫ぶ。

しかし、于当たりしだいものをつかまれては困るから、ムラティさんの家では手まわしよく割竹を用意していた。

走りまわるのはもっぱら子供の役である。

子供たちは大声をあげて、楽しそうに悪魔払いをした。悪魔払いは村によってはもっと大々的に行う。

大きな行列をつくって、たいまつをかかげ、カネやドラを打ち鵈らして通りをねり歩くものもあり、遅くまで賑やかな音を響かせていた。

悪魔払いのあと、家の周りはきれいに掃き清められ、村の中央にある巨大なハンヤン樹の前には、竹と白布で小さな祠(ほこら)が作られた。

この生命力のあふれた巨木には、精霊が宿ると信じられており、祠の前には村人が持ち寄った供物の山ができていた。

長い一日であった。途中で買い求めてきた生ぬるいビールでパンを流し込み、ウスペリを敷いただけの固いベッドに横になると、翌日明るい元日の光が部屋の中に差し込むまで目が覚めなかった。

朝食後、ムラティさんの案内で元日の村を歩く。どの家もきれいに掃き清められて気持が良い。

門ごとに、ペンジョールという、竹の先にバナナの葉や笹の葉細工を吊した飾りが立っている。

大きな祭りには欠かせぬ飾りである。

きょうは外出禁止なのではないかとたずねると、村の中を歩くのは外出ではないという返事がきた。

ある家をのぞくと、婦人が笹の葉で供えものを入れる器をせっせと作っていた。

ある家では、やはり婦人が庭先に持ち出した大きな机の上でもち菓子を切って、翌日のごちそうの準備をしていた。

外出禁止が解ける正月二日は、年始まわりの客でどの家も賑わい、せい一杯のごちそうでもてなすのである。

このように女性は軽い仕事をしてはいたが、どの家もかまどはきれいに灰が落とされて、供物が供えてあった。

庭の奥に入ると、祠の中で身じろぎもせずに黙想にふける老人の姿もあった。子供たちのかん声も聞えない。

元日のどことなくあらたまった空気に、声をひそめているのかも知れない。

私の心の中にも、真新しい年が始まったという不思議な緊張感に包まれた、子供の頃の正月の記憶が懐かしくよみがえってきた。

しかし、こうした緊張感も、午後になるとゆるんできた。

村長の家に出かけると、広い屋敷の一角で若者たちが玉突きに興じていた。

夕方近くになると、さすがの子供たちも精力が余ってきて、交通の途絶えた大通りで、野球の三角ペースに似た遊びを始めた。

子供の扱いがうまい助手のヤヌスは、テープレコーダーを持ち出して、子供の声を録音して見せたりして喜ばせ、ついには合唱や隠し芸大会に発展させた。

子供たちはケチャック・ダンスや、バロン・ダンスを実に上手に演じて見せる。

こうした伝統芸能が彼らの生活の中に、いかに自然に、深く根付いているか、はがらずも垣間見る思いであった。

日が暮れて部屋に入ると、意外なことに電灯がついた。

きょうは外国人が泊るデンパサールの一流ホテルも、カーテンを厚く閉して灯がもれないよう遠慮がちに振舞い、星と月を除いては、すべてが闇に沈むはずであった。

外国人の自分に対する特別の配慮かといぶかって、外をのぞくと、他にも数軒控えめに電灯をつけている家がある。

外出、労働、火の使用は厳禁、静かに一日身を処するはずの元日体験は、必ずしも建前通りでなかったが、内心、決して教条的ではないヒンズー教の一面に、私は大いに安心し親しみを覚えたのであった。

2 アユンさん top

デンパサール郊外の村に、アユンさんという木彫りの名人が住んでいる。アユンさんは当時五三歳。

有名なバリ木彫りの現存する第一人者であるが、生活は昔も今も赤貧洗うが如しといったところである。

その理由は寡作。まず良い本が見つからないとだめ。ついで、気分が乗ること。そして、一回一作主義。

一作に早くて数ヵ月、ともすると一年半も費やすことがあり、駄作は世に出さない。自分の名を汚したくないからだ。

加えて、極めてよく彫れたものは、注文製作を除いて人に売らない。

たとえ相手が大統領であろうと、売らないと決めたら売らない。これでは当節、金持になるはずはないのである。

木彫りでは食えないから、アユンさんは毎日畑に出る。農業を続けている限り、飢えることはないと悠々たるものだ。

家は草ぶきの土壁で古くて小さく、たまりかねて息子たちが一棟、足した。

さいわい息子三人は成長し、いずれも木彫師としてすでにほぼ一人前の腕である。

したがってアユンさんはますます悠々自適、気分が乗ったときだけ注文をとり、自分の好きなだけ時間をかけて彫る。

ある日、私がアユンさんの家を訪れると、アユンさんは手にカマをさげて畑からもどったところであった。

仕事場には彫りかけの神鳥(ガルーダ)が置いてある。

バリの知事の注文だが、三ヵ月前に見かけたときから全く進行していなかった。

気分が何となく乗らないので、毎日ただ眺めているのだという。

息子たちが建て増しした棟の中に、アユンさんの作品の陳列室がある。

壁には昔国連に出品した作品の写真がかかげられ、陳列台には、ガルーダや、牛にまたがったヴィシニュー、踊り子など傑作ばかりがズラリと並ぶ。

「いくらですか」と聞かれて、アユンさんが「値段がない」と答えるのは、売らないという意思表示だ。 |

知事の注文のガルーダとアユンさん

|

一方、値段を答えるのは売っても良いというわけだが、我々はちょっと手を出せない値段である。

しかしいったん値をつけるとこれまた、相手が大統領といえども値切りには応じない。

というわけでアユンさんの作品は滅多に売れなかった。

ところで、アユンさんをここで紹介したのはほかでもない。

アユンさんが昔のバリの職人気質を残す、最後の人のように思えるからだ。

いまでは、バリで少し腕が良いといわれる木彫師は、たいてい自分の店を持ち、弟子を数人抱え、御殿のような家に住んでいる人が多い。

職人気質よりは商売上手が増えているのだ。

ある時国営のアングラ通信がこんな記事を流した。

「バリでは、観光客目当ての土産物店が、雨後の竹の子のような勢いで増え続けているため、客をまわしてくれる旅行ガイドや運転手、旅行代理店などにリベートを払う慣行が一段と過熱し、リベート病を起こしている。

店の数が増えれば過当競争になって値段が下がるのが普通だが、バリでは価格を下げないでリベートを上乗せするため、土産物の値段は急騰の二途である。

店主がガイドなどに払うリベートは観光客が買い上げた品物の値段の一〇〜六〇パーセントに上り、こうした結果バリの木彫りは、バリで買うよりジャカルタやシンガポールで買う方が安くなっている。

業者はリベート抜きで買いつけていくからだ」

こうした徴候はヒンズーの神々がしろしめすバリの島に、観光客という新たな「神」が勢力を張りつつある事実を示すものだ。

バリには、千葉県よりわずかに広い程度の島に、三〇〇〇メートルを超すアグン山をはじめ活火山があり、湖があり、太陽のさんさんと降り注ぐ海がある。

そしてその上に、木彫、石彫、絵画、金銀細工、舞踊、織物、影絵等々、よくもこれだけと思うほど、多種多様の極めて質の高いヒンズー文化がぎっしりと詰まっている。

バリのヒンズー文化は、一四世紀末イスラムに東ジャワを追われた、モジョパイト王国の文化がそっくり移って独特の発展をとげたものだ。

こうした希有の文化にひかれて多くの観光客がバリを訪れるようになった。

いま、バリ第一の産業はまぎれもなく観光である。

これまで島を支えてきた米づくりでさえ、その見事な棚田が観光の対象になってしまった。

その観光収入は、島のみならず、国も期待をかけている。

その証拠にバリ国際空港に入る定期便は、インドネシア航空「ガルーダ」の一手販売であり、外国の定期便には乗り入れを、一切許していない。

バリの魅力は、ヒンズーの神々が空気のように溶け込んだ人々の暮しぶりである。

ヤシやバナナの葉で編んだ器に米や花を容れた供え物が、空港や旅行事務所の棚やカウンターにポッンと置かれている。

タクシーに乗ると運転席にそれが置かれている。

街の辻々には人をさらう悪魔がいるとされ、それを封じるために必ず小さな祠があるが、そこにも朝晩欠かさず供え物がある。

儀式や祭礼となると供え物は山をなし、特別の願いごとがあれば供え物も大きくなる。

供え物は平和と幸せを願う人々の意思表示であり、喜び、悲しみ、苦しみ、心配、恐れ、そうした生活の起伏のすべてを、バリの人々はごく自然に神々や精霊だちとわがちあっているように見えた。

同様にこの島では、木彫も石彫も絵画もすべてが宗教と深くかかわって発達してきたのだが、観光が島民の生活にしだいに大きな要素を占めるにしたがって、これまでヒンズーの神々に奉仕してきた伝統文化が、観光客という新しい「神」に奉仕を始めようとしている。

そんな中で、アユンさんだけは泰然としていた。

3 香料諸島 モルッカ top

「チャンパ(インドシナの一部か)から東と東南の間の方向へ、二四〇〇キロ航行するとジャヴァという大きな島につく。

この島には大王がいて、どこの国にも貢物を送っていない。

黒胡椒、肉豆栽(にくずく)、甘松香、生姜、畢澄茄(ひっちゅうか)、丁子(ちょうじ)などの香料を産し、物資が豊富である」

マルコ・ポーロが「東方見聞録」の中で、ジャワ島について述べた一節である。

しかし、ここに記された香料のいくつかは、ジャワ島の産ではなく、周辺の小さな島々から運ばれたものであった。

これらの島々はやがて香料諸島の異名で呼ばれるようになり、その途方もない富のゆくえは、世界の列強のバランスをも変えるほどであった。

赤道をまたぎ、セレベスからニューギニアにかけて、大小一〇〇〇の島々が緑の宝石のように海に散りばめられている。

これがかっての香料諸島、モルッカ(インドネシア名マルク)である。

その中心アンボンを私が訪れたのは一月。ジャカルタは雨期であったがアンボンは乾期。

ブーゲンビリアが咲き乱れ、かって世界の味を制覇した島は、けだるい暑さの中にまどろんでいた。

世界史のなかで、モルッカはクローブとナツメグそのものである。

クローブは丁子(ちょうじ)、ナツメグは肉豆葭(にくずく)のことであり、モルッカはクローブとナツメグとともに世界史の舞台に登場し、クローブとナツメグの価値の下落とともに姿を消した。

かって、クローブとナツメグはモルッカにしか産しなかった。

しかも、香料産地としてはヨーロッパから最遠の地であった。

こうしたことが、その貴重さに輪をかけたことは想像にかたくない。

一四、五世紀以前のヨーロッパは、冬期の家畜の飼育技術が未発達で、毎年冬のはじめには夥しい数の家畜を屠殺しなければならなかったという。

その肉はせいぜい、くんせいか塩づけにして保存するしかなかったが、香料はその保存剤として欠かせなかっただけでなく、古い肉のいやな匂いを消し、逆に風味をそえて美味しくさえする“魔法の力”をそなえていた。

とりわけクローブは、エジプトのミイラに使われるほど防腐性にすぐれ、また人をひきつけてやまない芳香に富んでいた。

ところがその必要欠くべがらざる香料は陸路アラビア商人の手を経て、ごく少量ずつしかヨーロッパには輸入されなかった。

そのために香料は、金銀宝石にもひとしい貴重品となり、記録によれば、胡椒は一二世紀のヨーロッパで、銀の目方と同じ値段で取り引きされ、ナツメグはわずか四五〇プラムが、太った牡牛六頭に相当したという。

香料は今も各種のスパイスとして、肉食文化の向上に多彩な貢献をしているが、こうした当時の事情は、ヨーロッパ人にとってもっとさし迫った、生存そのものに直結した切実さを持っていたといって良いだろう。

このような香料をもっと大量に、しかも安く手に入れたい、というのは当然の願いである。いや願いなどという生やさしいものではない。

“食いものの恨み”にも似たそのエネルギーは、やがて「東方見聞録」に刺激されて大航海時代を促し、新大陸の発見、丸い地球の実証という世界史の大転回を実現する一方で、モルッカの島久ひいてはインドネシア全体に過酷な運命をもたらしたのである。

私は、このように人類をほんろうした香料の正体を、現地で一目見たいと思った。

それには収穫の時期が良いであろう。そう思ってアンボンに向かったのであったが、そのささやかな願いも、ジャカルタで得た情報に狂いがあって、最初からつまずきを見せていた。

一年中、実をつけているナツメグはともかく、クローブはすでに一一月から収穫が始まっており、一月はほとんど終りかけていたのである。

どこに足を運んでもすでに干し上げたクローブばかりであった。

あちこち聞き歩いた末、サパルアという島に渡ることにした。この付近では一番のクローブの産地であるという。

ここならまだ収穫が見られるかも知れない。アンボンから車で一時間、そこから乗合船で二時間。帰りの船は島を午後三時に出る。

取材してその日のうちにアンボンに戻るのは、たぶん不可能だろうが島には宿などないという。

「エイ、ままよ」と一番の船に乗るべく、朝五時半にアンボンを出た。ところが船には乗ったものの、七時に出るはずの船がなかなか出ようとしない。

予定は予定、船は客が一杯になるまでは出発しないのであった。

しかし、こちらはできればその日のうちに帰りたいと、まだムシのいいことを考えている。

限られた日程の中でもしムダ足だったらという不安もある。

灯油、米、果物、椅子、机、その他見慣れない品々、おりとあらゆる生活物資を、両手はもちろん頭の上にまでのせてのんびりと乗り込む人々を、私はイライラしながらにらみつけていた。

そんな時突然うしろから片言の日本語がとんできた。

「あなた日本人か」

振り向くと五〇がらみの男が立っている。男はまず白分からサイヤと名乗った。

日本帝国海軍の「ヘイホ」(兵補)だったという。

日本の占領下に教育を受けたインドネシア人の中には、私の知らない教育勅語を、いまでもそらんじてみせる人がいる。

サイヤ氏は懐かしそうに、日本語とインドネシア語と、ときどきは英語も交しえて休みなく話しかけてきた。

たずねると、彼もサパルア島に帰るのだという。

渡りに船、地獄に仏。 私は小躍りして、事情をうちあけ協力を求めた。

サイヤ氏は、まだ少しは収穫が残っているはずだという。

もし取材が手間どれば、彼の家にころがりこめばよい。 心が急に軽くなった。

八時すぎ、船は屋根の上まで人と荷物を満載して悠々と港を出た。 私ももうイライラしてはいなかった。

空は真青に晴れ上がり、太陽はあくまで明るく、海は紺青。舳先に砕ける波の白さが日本を遠く遠く思わせた。

「マルクの海は世界一だ」と横からサイヤ氏が自慢する。

島の乗物は日本製の軽トラックを改造した乗合自動車、コルトだけである。

数が少ないから借り上げたりすれば横暴のソシリを免れない。

船よりもさらにギッシリ詰め込まれ、汗だくでサイヤ氏の家についた。

家は木造で古びていたが、入口が露台風になっていて、ブーゲンビリアの鉢植えが彩りを添えていた。

近所の数軒も同じ造りである。南海の離れ島とは思えない風情があった。

奥さんと、健康そうな二人の娘さんが快く迎えてくれた。

サイヤ氏の家から目と鼻の先の海岸に、オランダ時代の砦があった。

セメントで修復されすぎて、いささか興趣が殺がれたが、砲か五門海に向かってせり出していた。

その一門にはオランダ東インド会社、VOCの刻印である マークがはっきり読みとれた。 マークがはっきり読みとれた。

このサパルアでは一九世紀初めにオランダ人に対する反乱が起きており、この砦が襲われた。

反乱の首謀者パティムラはいまインドネシアの英雄である。

砦を見物している間に、サイヤ氏の奔走で有力な情報が入った。 五キロ先の山の中でいま収穫の最中だという。

昼食もとらずに直行した。 一キロも行くとクローブの林が始まった。

クローブは葉が楠に似ていて若葉が赤い。 幹には一本一本所有者のイニシアルやら番号がよってある。

番号が書けない若木には目印の木が一緒に植えてある。 その一本一本が貴重な財産なのであった。

林の間に、ところどころ粗末な小屋が立っている。小さな子供までいて、人が住んでいる気配である。

収穫の間一ヵ月ほどは、家族全員で引っ越して来て盗まれないように見張るのだとサイヤ氏は教えてくれた。

しかし、歩けど歩けど、収穫が終ったあとばかりだった。 また不安が胸をかすめる。

案内者の足が速すぎて息が切れる。 もうどうにでもなれと思いはじめたころ、行く手に人の気配がした。

|

サパルア島のクローブの林

|

家族総出の収穫作業

|

三〇メートルもあるかと思われるひときわ大きな木に、ロープが数本垂れ下がっていた。

樹上に男が数人、鼻歌を歌いながらクローブを竹かごに摘み、摘んではロープで下に降ろす。

こぼれ落ちたクローブは下で女たちが拾う。こうした作業が一〇本ほどの本で同時に進んでいた。

オーナーに挨拶をすると、さっそく「この木は五〇キロとれる」 「あの木は去年虫がついた」……

その隣りはどう、こっちはこうとまるでわが子を紹介するような懇切な説明が始まってなかなか終らない。

時間の惜しい私は、敬意を表わしつつ、クローブの竹かごに移動する機会をうかがう。

摘みたてのクローブはうすい緑の、いまにもはち切れそうな蕾であった。

顔を上せると思いがけず、覚えのある匂いに出会った。 甘く優しい匂いである。 しばらくして思い当たった。

新しいリンゴの木箱をはじめて開けたときのあの匂い。 思わず心がなごむ楽しい発見だった。

私は何度もその匂いをかいだ。

クローブは花を開いてしまうと価値がなくなる。したがって収穫期はごく短い。

猫の手も借りたいから、収穫の盛りには学校も休みになる。

私はラッキーだった。

ここはクローブ林の中でも一番の高い所にある。蕾も遅い。 島で一番最後のとり入れに立ち会えたのであった。

私が取材をしていると、男が一人現われた。

学校の教師だそうであったが、男はやおらふところから直径10センチくらいの空きカンをひとつとり出すと、オーナーと何やら話し始めた。

カンに一杯クローブを分けて欲しいといった程度の話かと思っていたら、いっぱしの商談であった。

生産期に買い溜めておき、端境期に値がよかったところで売り、利ザヤを稼ぐのである。

オーナーはその空きカンにどの程度入るかを確かめていたが、やがて商談がまとまり、男は空きカンに一〇杯のクローブを買い込むと引き揚げていった。

クローブの本格的な買いつけには、ここでもやはり中匠人が登場する。

クローブは植えて七年ぐらいから実をつけ始め、一本で三〇年以上も、平均二、三〇キロの生産を続ける。

クローブの値段は当時一キロで七五〇〇ルピアしていたから、木を一〇〇本も持っていれば大金持であったが、クローブづくりの貧乏話も有名だ。

収穫期にどんと金が入ると、テレビやステレオを買いまくる。

しかし一年後には、全部きれいに売り払って、元のもくあみ。あとは必要なだけの野菜を植え、漁をして食べる。

もうけるのは中国人ばかりです、とサイヤ氏が嘆いた。

うすい緑のクローブは、熱帯の太陽に三日もさらすと褐色に変わる。

匂いもやさしさが鋭さに変わり、まぎれもない香料に変身する。

その昔、ジャワの王様が中国に貢物を献上する時は、使者にクローブを持たせ、使者はクローブを口に含んで帝の謁見に臨んだ。

使者が口を開くたび、あたりに香気が漂ったそうである。

ナツメグはアンボンから五〇キロのリアンという村で取材した。

ナツメグはクローブと違い一年中実がなっている。何しろ年に三回も収穫できるのだ。

しかし、クローブよりは利が薄いせいかアンボン周辺には、まとまった産地がなかった。

大産地のパンダ島は船しか交通の便がなく、片道で一昼夜かかると聞いてあきらめた。

リアンのナツメグも、見たところせいぜい数十本止まりだが、林の体をなしていた。

ナツメグもクローブと同様、樹高二、三〇メートルに達し、六年目ぐらいから実をつけ始める。

収穫の様子を見せてほしいと頼んだら、若者がカギ竿を持って木に登り、たちまち十個ほどカキ落してくれた。

色も形も梅を大きくしたようである。

熟すると直径が五センチほどになるが、実はナツメグというときは、この実の中の種子を指すのである。

リアンではこの実のことをパラと呼んでいた。

若者は本から降りると、山刀で無造作に青い実を断ち割って見せた。

その瞬間私は思わず声をあげた。

緑の果肉の中から目も鮮やかな真紅の種子がころがり出たからである。

真紅と見えたのは仮種皮のメースであった。

それがつややかな褐色のナツメグを、舌の裂けた炎のように包んでいた。全く意表をつかれた。

私には道端に干してあった干からびたメースとナツメグのイメージしかなかったのである。

それだけに鮮やかな紅が目に染みた。はるばる来た甲斐があったと思った。

今インドネシアのマルク諸島となった島々にとって、クローブとナツメグは、今も重要な産物である。しかし、とりまく環境は一変した。

一七世紀、ポルトガルースペインを駆逐し、“マルク”を手中に収めたオランダは、クローブの独占体制を固め、価格を吊り上げるために、北のテルナテと南のアンボン以外は、すべてのクローブを切らせたことがある。

不法に栽培した者や、苗を持ち出そうとしたものはいとも簡単に殺された。

しかし、フランス人とイギリス人がついに持ち出しに成功し、一八世紀の終りにはマルクはただの南の島となった。

いまクローブは、そのフランス人たちが移植したザンジバルとマダガスカル、レ・ユニオンなどが世界の主産地である。

そしてインドネシアは、いまやなんと輸入国である。

それというのもインドネシアにはクレテクというタバコがあるからだ。

クレテクには六〇パーセントもクローブが入っている。

火をつけるとパチパチとはじけ、油断をするとシャツに穴をあける。

それでもインドネシア人は、クレテクなしでは日も夜も明けない。

インドネシアのクローブの九〇パーセントは、日ごと夜ごとクレテクの煙となって空に消えている。

4 省都アンボンで top

私はアンボンで、到着早々二つの際立った光景に出会った。

ひとつは、空港に降り立ったとき。

私と一緒に数人の白人が飛行機を降りた。 ロビーに出るとそこにはこれから出る飛行機を待つ白人がいた。

オランダ人たちだった。目が慣れてくると、オランダ人と見えた人の中には、どうやら混血らしい人がいたし、これらのオランダ人を出迎え、見送るインドネシア人の中にも混血らしき人がいた。

白い肌と褐色の肌が于を握り合い、抱擁を交わし、出迎えと見送りの光景をくり返すのを私はしばらくもの珍しげに眺めていた。

これが何百年にもわたった植民地支配の、対立と憎しみの果てに辿りついた姿なのか。

ウソのように平和な光景であった。 もうひとつは空港から街へ入ったとき。

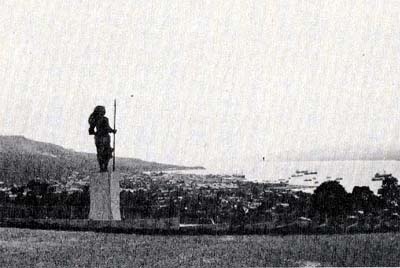

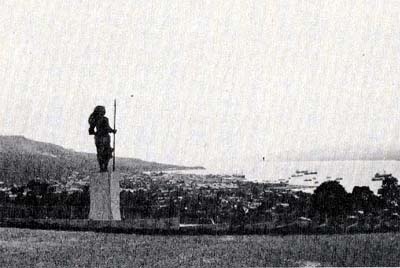

アンボンの街を見下ろす、いやでも目につく高台に、ヤリを手にした巨大な女人像が立っている。

その名をクリスチーナ・マルタ。 サパルア島でオランダに反乱を起こしたパティムラのもとで一隊を率いた女傑である。

マルタはパティムラとともに、オランダの謀略にあって捕えられ、パンダ島に流される途中、船から海に身を躍らせて若い命を断った。

一方、パティムラはアンボンの広場に数日さらされたあと、絞首刑にされた。

その広場はいまサッカー場となり、その一角にパティムラはセメントの像となって立っている。

高々と差し上げた剣の先が中ほどからポッキリと折れ、そのまま放置されていたが、パティムラはインドネシア国軍のアンボン師団の愛称となり、かってのオランダの本拠ビクトリア砦はその兵営と化し、一見、今にも反オランダのスローガンが街中から聞えてきそうであった。 |

マルタの像が見下ろすアンポンの街

|

アンボンは鬱屈(うっきょく)した町である。

インドネシアが独立を宣言した時、アンボンはインドネシアのなかでオランダに最も長く支配され、最も徹底的に搾取された町でありながら、一方でというか、あるいはそれ故にというべきか、インドネシアの中ではオランダに最も近い存在になっていた。

アンボンはキリスト教徒がイスラム教徒の数を上まわる。

総人口の九〇パーセントをイスラムが占めるインドネシアの中では極めて特異であり、街の中で酔っ払いが見られる数少ない街でもある。

アンボンはまた、オランダ語が第二の国語といわれるほど、さかんに使われているところだ。

ジャカルタの知人が紹介してくれた人はマルク省の役人であったが、インドネシア語の使用が義務づけられている役所でさえ、四〇歳以上の人は、今もオランダ語を使う人が多いと教えてくれた。

オランダ支配の中で培われた、こうした「体質」に加えてアンボンをさらに微妙な立場に置いたのは、オランダが長年に渡るインドネシア経営のなかで、アンボン兵をほかのインドネシア人に対する“憲兵”として使ったことである。

これはスラウェシ(セレベス)のメナド人についても同様であり、彼らはその報酬として、普通のインドネシア人より一段高い社会的地位を与えられていた。

いわばオランダ側に“身を売った”彼らに怨嗟の声があっだのはいうまでもない。

独立戦争が始まると、アンボン人のなかでも分裂が起こり、独立派とオランダ派が分かれて戦った。

そして、オランダ側の敗色が濃くなると、追いつめられたオランダ派のアンボン人は、オランダの援助を受けて、「南マルク共和国」の樹立へと走った。

一九五〇年四月のことである。

ジャワを中心とするインドネシアとは、人種的にも精神的にも、連帯感に乏しいキリスト教徒が、この独立のとくに強い支持者であった。

しかし、この共和国の命はわずか半年で終る。一九五〇年の末から五一年にかけて、報復を恐れたアンボン兵が、続々と海を渡ってオランダへ亡命した。

その数は家族を含めておよそ四〇〇〇人に上ったといわれる。

以来三〇年、インドネシアとオランダの国交は回復し、そのうちのある者はアンボンへ帰国を認められた。

そしてまたある者は、オランダ人の家族を伴って里帰りすることを認められた。

私が訪れたときも、クリスマス休暇を利用して、そうした「オランダ」人が何人かアンボンを訪れていた。

シアイラ氏もその一人である。

シアイラ氏は自分よりはるかに背が高いオランダ人の夫人と、十一歳の末の娘ソフィアを伴って、私と同じホテルに泊っていた。

ソフィアはパプア系の血をわずかにひいた色の黒いシアイラ氏の娘とは思えないほど色白で、愛くるしく、夫妻のご自慢の娘であることは一目で明らかだった。

シアイラ氏によれば、オランダに亡命したアンボン人は、はじめ収容施設に入れられたため、オランダの生活になかなかとけこめなかったという。

その多くは今も貧しく、二世たちは不満分子となって、ときおりオランダ政府に対し、「南マルク共和国」独立の約束の履行を求めて騒ぎを起こしたりしている。

シアイラ氏は幸運であった。

二〇に満たない若さと、係累のいない身軽さがさいわいして、収容所生活をいち早く脱することができた。

二、三職を転じたあと、現在の建築会社に入る。 |

シアイラ氏の末娘ソフィア

|

雑役係から始めたが堅実に勤めあげて、今は事務職に転じていた。

その間に夫人とめぐり会い、四人の子供をもうけた。

シアイラ氏は夫人と娘を連れて、毎日肉親や縁者の訪問に忙しかった。

二、三日後にはアンボン島の隣りにある、出身地のセラム島にも渡るという。

シアイラ氏には恐らく、二度とこの地を訪れる機会はあるまい。

寸刻を惜しんで歩きまわるシアイラ氏の気持が痛いほどよくわかった。

ある晩、シアイラ氏の兄の家に私も同道した。

夫人はインドネシアのサロン・クバヤの正装である。

坂の上の家に着くと、挨拶もそこそこに、その家の娘たちがソフィアを奥の間に連れ込んだ。

しばらく何やら賑やかな声がしていたが、娘たちは間もなくソフィアの手を引いて再び居間に現れ、同時に大人たちの歓声と拍手が沸いた。

ソフィアは華やかなアンボン衣裳に身を包んでいた。

白い肌に衣裳が映え、父の国の暖かい歓迎にソフィアは上気した顔で一祐して見せた。

ひと足早く辞去した私をシアイラ氏が坂の下まで送ってきた。私は彼にたずねてみた。

「なぜ、あなたはオランダと一緒に闘ったのですか。今のインドネシアをどう思いますか」

シアイラ氏は首を振りながら答えた。

「申訳ありませんが、政治向きの話はしたくありません。

いま私は、私の家族をいかに幸せにするかということで、頭がいっぱいなのです」

アンボンでは今でも政治の話はタブーである。

知事は中央政府派遣のジャワ人であり、パティムラを愛称とする、アンボン師団の師団長もジャワ人であり、兵隊たちもその多くはジャワ人だ。

インドネシアの中央政府はアンボンに対して、まだ心を許していないように見えた。

そして一方では、アンボン人たちがささやいていた。

「これは(ジャワ人による)もうひとつの植民地支配なのですよ。マルク地方に投じられる予算の少なさを見て下さい。

マルクやパティムラは我々の英雄ですが、その像がにらんでいるのはオランダではなく、私たちなのです」

多様性の統一を国是とするインドネシアの、一筋なわではゆかない難しさがここにもある。

それもこれも、クローブとナツメグが招いた歴史であった。

5 スムバ島 top

七八年四月のある日、日本から二日遅れで届く新聞を整理していると、大阪近郊の藤井寺遺跡から、「修羅」が発見されたという記事が目に入った。

「修羅は阿修羅と同じ、帝釈天と争った鬼神であるが、その名を冠した巨石運搬具が昔あった。

しかし、それは記録に残るだけであり、実物が発見されたのは今度が初めてである。

飛鳥の石舞台の巨石がどのようにして運ばれたのか、修羅の発見で解明されるであろう」

いま思っても不思議なのだが、インドネシアとは一見関係のないこの記事を、私は大切に保存していたのである。

二ヵ月ほどして、思いもかけぬ情報が舞い込んで来た。

「ルスンダ列島のスムバという島で近く大葬儀がある。

この葬儀では墓に巨石が用いられ、その運搬には藤井寺で見つかった修羅と同類のものが使われるらしい……」

日本とインドネシアの思いがけない結びつきに私は色めきたって、助手のヤヌスに叫んだ。

「おい、スムバってどこだ」

すると、こちらはこちらで予想もしない答えを返してきた。

「たしか、私の祖母はスムバの出身です」

「君はスマトラのバタック出身じゃないか。スムバとは三〇〇〇キロも離れているぞ」

その祖母はいまジャカルタに住んでいる。ヤヌスは直ちに確認に出かけ、戻ると報告した。

「間違いありません。祖母の親戚が現在、東スムバの副知事をしています。しかも祖母は、今度大葬儀が行われるというプライリューの王様とは小学校の同窓生で、机を並べて学んだそうです。祖母はその後ジャカルタに出て、バタック出身の祖父と結婚したのです」

私は百万の味方を得た思いで、ヤヌスを伴い、その年の八月スムバヘ発った。

スムバヘはバリで飛行機を乗り換える。バリまでは最新の大型ジェットDC-10。

バリからは戦前生まれのプロペラ双発機DC-3.DC-3は、頭を持ち上げたカエルのような格好で空港の外れに止まっていた。

取外し式のタラップを昇って乗り込むと、機首の方へつま先上がりで歩かねばならない。

飛行機の中は人と荷物が同席で、オートバイや自転車、イスのたぐいまで詰め込まれ、エンジンがかかると、震動で前から荷物がひとつ転かってくるという具合であった。

朝六時過ぎにバリを発っておよそ三時間、飛行機は滑走路の両脇で牛と山羊がのんびり草を食べている飛行場についた。

ここが東スムバの中心ワインガプーである。 飛行機が止まると子拱たちがいっせいに駆け寄ってくる。

子供のあとからは大人たちもやって来た。気のせいかジャカルタで見る顔よりは、色が黒く眼光も鋭い。

その中にはパプア系がかっだ顔も見えた。男たちは一様に、半ズボンの上から大きな布を日本のふんどしのように巻きつけ、その上から太いベルトを締めていた。

あとから知ったのだが、この布がスムバ特産のイカット織りであった。

宿は偶然、県庁舎の隣りにあり、とるものもとりあえず、副知事に挨拶に出かけた。

副知事のウム・レム氏は五〇歳前後の温和な人で、口ヒゲをたくわえ英語も話した。

副知事の実家は西スムバきっての王族で、彼の先祖の巨石墓がスムバでは最大だという。

のちに私はその墓を見せてもらったが石の一辺が四メートル以上もあり確かに大きかった。

彼のおかげでその後の取材は極めてスムーズに進み、ヤヌスは鼻高々であった。

挨拶が終るとプライリューに直行した。

目指す場所は、ワインガプーの街の外れの競馬場の裏にあった。

競馬場というのは、この島はインドネシア一の馬の産地なのである。

大統領の持馬もここの産だという。馬場では子供たちが見事に裸馬を乗りこなしていた。

この島の人口は約四〇万、面積は一三二〇平方キロメートル。

かっては香木の白檀の産地として知られたが、乱伐で枯れはて、今は馬と水牛が島の主要な収入源であった。

プライリューの村に入ると、数棟の木造の建物に囲まれた広場の中央にドルメン風の建造物があるのが、まず目に入った。

これが墓だなと直感した。墓は二つあった。

ひとつは四つの支石に大きな天井石を乗せたもの、もうひとつは家の形をしたセメント造りである。

天井石の大きさは縦三メートル、横二メートル、厚さが一メートル近くあり、その上に馬に乗っか人物のレリーフが立っている。

王様の家はとたずねたら、墓の南側に立っている木造の建物がそれだった。

トタンぶきのほぼ正方形の平屋造りで、板壁は風雨にさらされて木目が浮いている。

宮殿にしてはいかにも見すぼらしい。

ただ、入口を上がったところが広い露台風になっていて、ややそれらしい雰囲気を漂わせていた。

案内を乞うと、しんとしていた家の中から男女、老人、子供と二〇人近い人間がぞろぞろ出てきたので驚いた。

三〇過ぎくらいの女性が王妃だと紹介された。

スムバには王侯を頂点とし、貴族、平民、奴隷という明確な階級制度が残っている。

王妃も他の人々もみんな、かみたばこで口が真赤であった。

王妃は背が高く色白で、男物の時計をはめ、腕輪、首輪、耳輪で身を飾り、腕には入れ墨を施していた。

私は死んだ王が九〇歳近いと聞いていたが、それにしては王妃があまりにも若い。

それとなく聞くと、王はずっと独身で前年の一二月にはじめて妻をめとった。

そうしたら一ヵ月もたたぬうち、この一月に急死した。

もちろん子供はなく、妃はたちまち未亡人になってしまったというわけである。 |

プライリューの王族、右から3人目が王妃

|

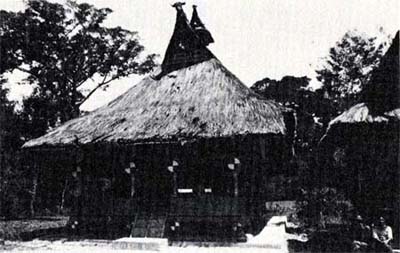

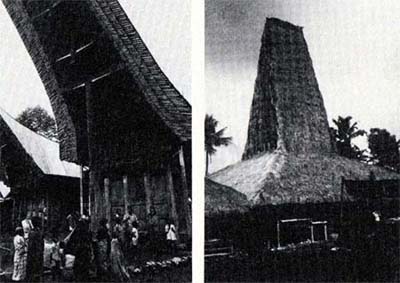

許しを得て広場を奥へ入ると、屋根の中央が高く突き出た草ぶき屋根の高床式の木造家屋が六戸建っていた。

これがスムバの伝統的な家屋である。

中央の尖った部分に、彼らが信仰するマラプーと呼ばれる神が住むのである。

その下に人間が住み、床の下には動物界がある。

それらの木造家屋の中にひとつ、伝統的な家の形をしていながら、壁のない吹き通しの建物があった。

そこが、イカット織りの作業場で、女たちが世間話を楽しみながら、文様づけや、染色や、地機と呼ばれる原始的な織機ではたを纖る作業が、のんびり同時進行していた。

かたわらでは子供が茶色をした木の根を、本ウスでトントン搗いて染料をつくっていた。

イカット織りというのは、日本でいう絣である。

イカットはインドネシア語で“くくる”とか“結ぶ”という意味であり、糸を染めるとき、防染する部分をヤシの若葉などでくくるところからその名がある。

色を何色も使うときは、何度もくくり直す。くくる人はずいぶん根気を要する上に、デザイナーの素質も必要である。

スムバには言葉はあるが文字がない。文様は一種の絵文字である。

島民の身近にある動物や樹木が、最も一般的なモチーフになり、動物では馬、樹木では白檀の文様が支配階級の象徴として使われていた。

スムバでは、今世紀の初頭まで首狩りが行われていたといわれ、アンドンと呼ばれる首級架に人の頭がいくつも並ぶ文様がよく見られる。

また女性の正装用のサロンには、両手を挙げ男根を露わにした裸像のモチーフが多い。

これは赤ん坊の寝姿を擬したもので、将来戦士となる丈夫な男子を授かりたいという、母親の願いを表現したものだという。

亡くなった王の棺は、墓の北側の建物の中に安置されていた。

この建物は王の棺を置くためにわざわざつくられたものである。

やはり高床式であるが、屋根にはマラプーのためのとんがり部分がない。

中に入ると、中央に棺が置かれ、赤い上着を着た二組の男女が座っていた。

赤い上着の男女は夫婦もので、パパンガと呼ばれる棺の番人であった。

パパンガは王が死ぬとすぐ奴隷たちの中から選ばれ、この家にこもるのだという。

彼らは王の葬儀が終るまで、家の中で棺を守り、昼の間は外に出られない。

食事は外から届けられ、彼らはそれをまず王に捧げたあとお下がりを食べるのであった。

王が亡くなっだのが一月だから、私が訪れた時にはパパンガたちはすでに七ヵ月もそういう生活を続けていたことになる。

しかし、その時点に至ってもなお葬儀の日程は決まっていなかった。

パパンガは葬儀の日、玉の衣裳をまとって葬列の先頭を歩く。 |

棺を守るパパンガ

|

そして葬儀が終ると、昔は殉死して、天国へのぼる王の伴をし、家族は貴族に昇進した。

今は、彼らパパンガも殉死することなく、家族ともども貴族に昇進するのだそうである。

王の棺はずいぶん大きかった。

棺の上には、イカット織りを二枚合わせて天蓋のように張り、棺のまわりも何枚かの見るからに上等なイカット織りでおおってあった。

聞くと一〇〇年も昔のものだという。

棺の中の遺体もイカット織りで幾重にもくるまれ、さらに天国に持っていくためのイカット織りが何枚も副葬されているという。

彼らがイカット織りをいかに貴重に扱っているかが良くわかった。

ところが、取材も終り近くになって、彼らから意外な事実を知らされた。

王様はクリスチャンだから、セメントの墓に葬られ、石引きはないというのである。

私は目の前が真暗になった。これでは。修羅が生きている”というリポートがつくれない。

何かのコマーシャルではないが、“石引きのないスムバリポートなんて”の心境であった。

意気消沈して宿に引き上げると、副知事のウム・レム氏からメモが届いていた。

ワインガプーには二軒宿屋があるが、そのもう一軒にも日本人が泊っているというのである。

狭いところだから外国人の動静は手にとるように彼らにはわかるのだ。

書きつけには、その日本人の名はミスター・クラタというプロフェッサーだと書いてあった。

インドネシアをフィールドにしている、名古屋の南山大学の倉田勇教授の名は私も知っていた。

これは目的が一緒だなと直感して、夕食もそこそこに宿を訪ねた。

すると、倉田教授は外出中だが、もう一人若い日本人がいるという。

その青年は天理参考館の吉田裕彦学芸員であった。

二人はすでに、一週間ほど前からスムバに入っており、私が直感した通りめざすは同じ修羅であった。

聞けば、吉田氏は天理大学の学生であった七五年、当時は天理大学教授であった倉田教授とともにスムバを訪れ、ワインガプーから南ヘー○○キロのムロロという村で、偶然石引きを見たという。

ところが、この四月藤井寺で発見された修羅が、そのときの石引きの運搬具に余りに良く似ているのに驚き、改めて調査に来たのであった。

「スムバの大葬儀に日本の学者が注目している」という、私がジャカルタで入手した情報の震源地がこれでわかった。

これは得難いチャンスだった。私にはこれまで新聞の記事以外に、修羅についても、スムバについても何の知識もなかったのである。

私は吉田さんから、根掘り葉掘り取材を開始した。そうするうち倉田教授が帰ってこられた。

教授は「こんな辺鄙なところまで、取材に来るとは見上げたものだ」などと私を持ち上げ、ビールをとり寄せると蚊をハタキながらの酒盛りが始まった。

おかげで、ビールを一〇本も空けるころには、私も即席のスムバ学者になっていた。

話がプライリューの葬儀に及び、私がこれでは修羅が見られないとしきりに嘆いていると、何か言いよどんでいた吉田さんが思いがけない助け船を出してくれた。

「実は、飛行場の近くのある村に、大学へ持ち帰るための修羅を、ひとつ注文してあります。今日も見て来ましたが、ほぽ完成していました」

これを聞いて、滅多にないことだが、私の頭に一案がひらめいた。

その修羅を使って、試し引きをしてはもらえないであろうか。

スムバにも時代の波が押し寄せ、プライリューのようにクリスチャンに改宗してしまったり、石引きをしたくてもそれに必要な巨額の出費に耐え得なかったりする土侯が増えている。

待っていては、いつあるとも知れなかった。

試し引きは本物ではないが、この地で行われる通りに再現すれば、全く意味なしとはしないであろう。

私はいささか強引にお二人を説得して、翌日は早朝から修羅をつくった村と交渉し、午後には実演にこぎつけた。

今思っても冷や汗ものだが、お二人はよく協力して下さったと思う。

異郷での酒盛りの勢いが私に味方してくれたのかも知れない。

昼過ぎ、パリンディ村の広場にはおよそ五〇人の村人が、本番通りの特別のイカット織りで正装して私たちを待ち構えていた。

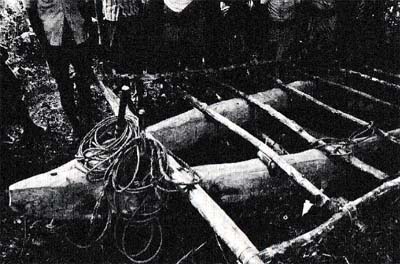

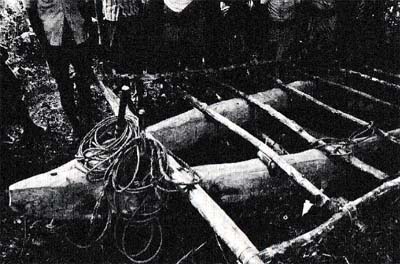

修羅はスムバ語ではジャラ・ワツー(石の馬)と呼ばれ、木の二股の部分を利用してつくる。

吉田さんが注文した修羅は、「クリヒ」と呼ばれる堅木が使われ、日本に輸送する関係から、長さ三メートル九三センチ、幅一メートル五八センチと標準よりやや小型になっていた。

修羅の頭となる交叉部分には穴があけられ、ヤシの葉柄で編んだ丈夫な二本の引き綱がつけられている。

石が重いときは、この引き綱が三本になることもあるという。

そして、頭には一本の棒が立てられ、イカット織りが旗のようにかかげられていた。

石を引く時には、その下に祈祷師(ラトウ)が陣取り指揮をとるのであった。

修羅には石を乗せやすいよう八本の横木が渡され、中程にもロープが張られていた。

このロープは引き綱であると同時に、下り坂ではブレーキ役になるものである。 |

試し引きに使った“修羅”(しゅら)

スムバ島ではジャラ・ワツーという

|

石積みの方法は二通り実演されたが、いずれも意表をつくものであった。

ひとつは、石が平たくて余り重くない時。この場合は石と修羅を平行に立てて、石をくくりつけたあと寝かせる。

次に、重くて大きな石の場合はノアコを利用して石の下に木で井ゲタを組み上げていき、石が修羅と同じ高さになったところで、修羅の上にすべらせるのであった。

重いものはクレーンで持ち上げることしか知らぬ我々には、簡単には思いつかぬ知恵である。

石は、およそ一メートル四方、厚さ三〇センチほどのものが用意されていた。

少々小さいが、取り急ぎの注文だけにやむを得ない。

石を乗せ終った修羅は、イカット織りでスッポリとおおわれた。

そして二人の女性がびんろうじゅの実(シリー)をうやうやしく捧げると、銅鑼が鳴り、修羅の上に乗っていたラトウが大声でかけ声をあげた。

石引きの開始である。四本の引き綱にとりついた男たちが、満身の力をこめてかけ声とともに修羅を引きだした。

男たちのかけ声は、「わが祖先の人々よ。ここへ降りてきて一緒に石を引きましょう」という意味だという。

人々は祖霊であるマラプーが修羅の頭につけられた旗に降りてきて、石引きに必要な力を与えてくれると信じている。

旗の下に座っているラトウは、マラプーとの交信をつかさどっているのであった。

男たちがかけ声をかけると、捧げ物を頭にのせてついてくる女性たちがカン高い声で合いの手を入れる。

その合いの手は、昔、アメリカ映画の西部劇で聞いたインディアンのかけ声に似ていて、私は思わず録音機はセットしてあるかと、助手のヤヌスに大声で声をかけた。

私は修羅の周りをかけまわり、右から左からムービーをまわし、フィルムをとりかえ、スチール写真を撮り、その合間にしたたり落ちる汗をかき、それこそ阿修羅の如く働いた。

110-20

修羅は村の林の中のながらかな勾配を下り、広場を抜けて反対側の林の中腹までのおよそ五〇〇メートルを、下りはそのまま、上りはコロを敷いて、ファインダーの中を土煙をあげて進んだ。

五〇人ほどの石引きでも、こんなに勇壮であるならば、昔は三〇〇〇人で引くこともあったという本物の石引きは、どんなに壮観であろうか。

下手をすれば犠牲者も出かねまい。

ある土侯は、殉死者を増やすために、坂の途中でわざと引き綱を切ったこともあるという。

私は何としても本物の石引きを見たいと思った。

6 ムロロヘ top

四ヵ月後の七八年一二月、私は再びスムバ島ヘ出かけた。

倉田教授と吉田さんが七五年に石引きを見たムロロで、王様が再び石引きを計画していると聞いたからである。

パリンディ村での“試し引き”は、東京で好評であった。

ムロロはワインガプーから南へ約一〇〇キロのところにあるが、この時ほど、悪路の辛さを身にしみて感じたことはない。

我々のジープは、わずか一〇〇キロの行程をゆくのに五時間もかかった。

道路は一部補修工事が進んでいて、そこは割石が敷かれ一見立派そうであったが、いざ走ってみるとものすごい震動で、身体がバラバラになりそうであった。

一方、未補修の部分はといえば、それこそ大変な凸凹道で、いつ横転するかと思うほど揺れ続け、その上、雨期が始まって、いたるところにぬかるみができていたから、何度もジープを降りて押さればならなかった。

この道を私は前後一〇回近くも往復しただろうか。 体力だけは自信のある私だが、一日行って帰るとぐったりした。

こんな道を最初に出かけたときは、王様は留守だった。

泊るところもないので、また明日たずねるといって辛い道を帰った。

電話がないため、足を運ぶか、往き来をする人にことづてをするしか、連絡をとる方法はないのである。

私は翌日また出かけたが、この日も留守であった。

しかし、翌々日には待っていますという王様のことづてがあった。

こうして三度目に、私はようやく王様に会えた。

王様は背が高く、頬ヒゲを生やし、白い布をスムバ風に身にまとい、堂々としていた。

彼が執務する建物は、マラプーの伝統家庭ではなく、街のオフィス風の板張り建築で、白いペンキで一色に塗られ、王様はこれが私のホワイトハウスだといった。

村の中央にある伝統的な王様の家の前庭に、いくつかの石と、朽ち果てた修羅があった。

中に、修羅にまだくくりつけたままのひときわ大きい石があった。

吉田氏らが四年前に見た石引きの主がこれであった。吉田氏はこの修羅をゆずり受けようとしたのだが、すでに腐りかけていたのであきらめ、新しく注文したのであった。

王様に石引きの計画をたずねると、切り出す石も、修羅にする本もすでに決まっているという。

王様は、私を大きなマンゴーの木の下に連れて行气これが修羅にする本だといった。

そのマンゴーは直径が五〇センチほどもあり中はどから太い幹が二つに分かれていた。

「これなら最大級の修羅がつくれる。来年五月頃から準備を始めたい」

そう王様はいった。私はぜひとも取材させて下さいとお願いして快諾を得、ジャカルタに帰った。 |

“修羅”になるはずだったマンゴーの大木、

右下はムロロの王様

|

翌七九年の三月末、私はシンガポールから応援に来た永森特派員とともに、三たびスムバにいった。

五〇分番組で石引きを取材することが決まり、その下見であった。

また五時間揺られてムロロを訪ねると、王様は昼食を出して歓待してくれた。

食事が済むと王様が宝物をお見せしようという。

「スムバの伝統を守るのは、どうやら私たちが最期のようだ。

大葬儀を出すのは、経済的にも難しくなりつつあるし、生活様式や価値感が変わってきている。

新しい世代は古い文化に冷たい。

私は何とかしてここに博物館のようなものを建て、我々の文化を残したいと思っている。

だから私はこれらの宝を誰にも売らないで大切にしまってきた。番組ではこうした私の願いを伝えてほしい」

王様は切々と訴えながら、次から次へと貴重な織物や髪飾りをとり出して見せてくれた。

さすがに観光客目当てに宿へ売りにくるイカット織りとは格段の違いであった。

女性用のサロンはビーズ玉で精緻な装飾が施されていた。

博物館の建設については、フォード財団から資金を引き出すことも試みたが、成功しなかったという。

宝物を見せ終ると王様は、私たちを自宅の向かい側にある建物に連れていった。

建物の中は真暗で、ガラッとしていたが、目が慣れてくると、やがて部屋の一方に白い布でくるまれたダルマのようなものが見えてきた。

それは、大小あわせて八つもあり、王様は、これが亡くなった家族の遺体だといった。

スムバでは人が死ぬと、胎児の形に布で幾重にもくるみ、このようなだるまの形にするのである。

胎児の形にするのは、人は死後、再び生まれ変わるという再生信仰が、スムバにはあるからである。

王様は一番大きな遺体を指して、父親だといった。

次に大きいのが妻、そして祖母。一番小さいのが、つい最近三歳で亡くなった孫。

二年前引いた大きな石は祖母のものであり、今度引くのは妻のものである。

金が不足しているので、今度は妻や祖母など五人分の葬儀をまとめて出そうと思う。

父親の葬儀は、もっと盛大にしなければならないので、いつ行えるか見当もつかない。王様はそういった。

その夜、私は永森特派員とムロロに泊った。 泊ったのは、王様の叔父にあたる人の家である。

この叔父はクリスチャンで、息子は牧師であり、この家族は一族を離れた形になっていた。

夕方、汗を流すため二人で川に水を浴びに行った。 すると馬も同じ所で水浴びをしている。

ハエがたくさんいてやり切れないので、馬からなるべく遠く離れて水を浴びた。

みんなが注目しているので、素裸にはなれない。

パンツのまま身体を洗って上がったら、股の間がジャワジャワする。

水に混じって流れてくる砂がパンツの中にたくさんたまっていたのであった。

その夜、我々はひとつ空けてもらったカヤの中に、二人並んで寝た。

翌日は、王様と石を見に出かけた。 石は王様の家から直線距離で二キロ離れたところにある。

丘をのぽり、崖沿いの緇い道をくねくねと歩き、くつを脱いで川をひとつ渡ると、その先の原っぱにめざす石があった。

高さ一メートル、縦横およそ二×三メートル。 さして大きく見えないが、地中にさらにその二倍ほどが隠れているという。

王様はいった。

「石の切り出しには間もなくとりかかる。 そして、石の切り出しが終る五月頃、マンゴーの木を倒して修羅をつくる。

石はここから家まで一直線に運ぶ。 その間、川を三回越え、丘をひとつ越えなければならない。

一〇〇〇人の人数を集めても三日はかかるだろう。

その間は男たちが徹夜で石を守り、かたわらで女たちが泣き明かす」

「これは大取材になるぞ」

帰りの飛行機の中で、私は永森特派員と話しながら、胸がわくわくしていた。

ムロロに一〇日も泊るとしたら、テントから米からビールから(ビールは飲み水代わりである、念のため)、山のように持ち込まねばならないだろう。

ジャカルタに戻ると、私たちはさっそく東京に報告した。

「石切りが最終段階を迎える五月中旬から取材を開始する」

ところがである。 私のスンバ取材は最後のところで、運に見放された。

ジャカルタに戻って約一ヵ月後、副知事のウム・レム氏を通してムロロの王様から連絡があった。

隣りのレッデという村で不幸があり、日程を延期せざるを得ないという。

ムロロで葬儀を行うとすれば、隣りのレンデの助けが不可欠である。

ところがそのレンデが喪に入ってしまったので、それが明けるまで向こう三ヵ月は葬儀を延期せざるを得ないというのであった。

私は不吉な予感がした。これは単なる口実ではないだろうか。

ウム・レム氏と何回も連絡をとるうち、果たせるかな、本当の理由が明らかになった。

資金が不足していたのである。昔のように王の権威だけで人が調達できる時代ではない。

王様の予見が早くも自らにふりかかったのであった。

資金がどの程度不足したのかは明らかでないが、葬儀の日程が組めないのでは取材計画を断念せざるを得なかった。

その後も、新たな情報を心待ちにしていたが、ついにムロロの葬儀は実現せず、私は八〇年一〇月に任期を終えて帰国した。

帰国して一年ほど経ったころである。吉田さんから一通の手紙が届いた。

「過日、スンバから届いた手紙によりますと、ムロロの土侯ババ・ラジャ・パウは八一年の三月初め亡くなったそうです。

スンバの伝承に長け、最も人々から尊敬され、畏怖されていた人物であっただけに、生前にもっと詳細なデータを収集しておくべきだったと悔やまれます。

ラジャ・パウの死により東スンバには名実ともにラジャと呼称される人物がいなくなりました」

手紙を読みながら、私の目には、暗い建物の中に八体の遺体が、だるまのように並んでいた光景が浮んできた。

そして、九番目のだるまになってしまったであろう、ひときわ大きい王様の遺体も見えるような気がした。

博物館も葬儀も実現できなかった王様のだるまは、カッと目を見開いているのではあるまいか。

九つの魂は一体、誰が天国に送り届けるのであろうか。 私の心は落ち着かない。

top

**************************************** |