|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

二章 エビという生き物――生態・種類・獲られ方――

1 マングローブ林を歩いてみた top

|

もう二時間近くも歩いただろうか。暑い。

エビとサバヒイの養殖池の畦道を歩き続けてきた。

南スラウェシの州都ウジュン・パンダンの北のマロスである。

木陰らしきものは何もない。

養殖池の土手には、マングローブが時折り植えられている。 |

|

しかし、このマングローブの木陰はエビやサバヒイのためのもので、畦を歩く人には恵みをもたらしてくれない。

喉がカラカラだ。

やっと海辺の近くに達した。マングローブが密生している。

途中からついてきた青年一人と子供たちが、海への出口を教えてくれる。

(注) サバヒイ(虱目魚−福建語読み、学名はChanos chanos)は、ネズミギス目サバヒイ科の魚。海水魚だが淡水でも成育。

全身が銀白色で、大きいものは一八〇センチにもなるという。 英名ミルク・フィッシュ、インドネシア名バンテン、フィリピン名バンゴス。

インドネシア、フィリピン、台湾では昔から養魚池で養殖されてきた魚で、とても人気のある魚である。

白身の魚で、味は淡白(三章1の図参照)。

マングローブ(mangrove)というのは熱帯、亜熱帯の海岸水域、とりわけ潮の干満の影響を受ける河口周辺、河川沿いに発達する塩生植物の森林をいう。

マングローブの樹種は専門家によぅっても一定てはなく、三〇種程度から八〇種といわれる。

主な樹種としてはヒルギ科のヤエヤマヒルギ、オヒルギ、メヒルギ、ヒルギダマシ科のヒルギダマシ、ヒルギモドキ、センダン科、ハマザクロ科の植物などである。

ニッパヤシをマングローブに含める人もいる。

マングローブは空気中に気根(呼吸根)を出す特異な植物として知られるが、その気根にはタコの足のような支持根のほかに、土中からタケノコのように突き出す型、折り曲げた膝のような型がある。

ヒルギ科の樹は、果実は実っても種子は種子として形成されず、腫が直接発生しはじめ、木についたまま担根体を生じ、棒状の果実をぶらさげたような格好になる(胚生種子)。

中には先端が鋭く尖った胚生種子もあり、落下すると地上につきささって、そこから発芽をはじめる。

マングローブ樹は一般的に堅木で、薪木、木炭原料として、また建材として、土地の人々は多く利用している。

今日では製紙原料として、あるいは樹皮が=上フの着色料としても用いられている。

地球上一五四三万へタタール、熱帯アジアで六二五万ヘクタールといわれるマングローブ林は、今、急速に減少し始めている。

工業用の土地開発、道路建設もその原因である。さらにエビ養殖池の造成もある。

マングローブ林は自然の防潮堤の役割を果しているだけでなく、落葉の腐蝕による有機質の発生や上流から運ばれてくる養分で、栄養に富んだ泥沼となっている。

プランクトン、昆虫類、トビ、ハゼ、エビ、ガザミ、ボラなどがそこには集まる。

ここには何百種もの動植物が集まり、熱帯漁業資源の″宝庫″を成しているのである。

とりわけ海岸部汽水域(bwatlakish water zone 、塩分濃度が淡水より高く一・八‰以上三〇・六三‰以下の水域。海水より「あまい水」という表現が使われる)のマングローブ林は、稚エビ段階の成長の場としているクルマエビ属のエビにとっては、大切な場である。

日本に輸入されるエビのほとんどはクルマエビ属、その多くが熱帯マングローブ地帯で“幼少時代”を過ごしているのである。

このマングローブ林の中は、とても歩きにくい。ゴム草履が泥に吸いつき、抜けない。

裸足になったのは良いが、マングローブ樹の根からつき出ている呼吸根が、いたるところから鋭い先端をのぞかせている。

これを踏まないように、そろりそろりと歩かねばならない。

木陰でホッとしたものの、こんどは冷汗が出てきた。

タコの足のような支持根に足をとられそうにもなる。

こんな樹林を二〇〇メートルも歩くと林を抜け出て、やっと海に出た。

海とはいっても超浅瀬、泥と砂が混ざったような海岸である。

足がズブリと入る。ふくらはぎくらいで、ようやく止まる。底なしではない。ホッとするが、こんどは抜けなくなりそうだ。

四苦八苦して、やっと歩き方が分かった。

スキーのスケーティングの要領で、踵から足を前に踏み出すようにすればよいのである。

マングローブの沼地は、歩くのではなく滑るのだ。

五〇〇メートルぐらい先まで、この浅瀬が続く。どこから来ていたのか、女たちが泥海に手をつっこんで貝やカニを獲っている。

私も手をつっこんでさぐってみた。アサリのような貝がとれた。

女たちは、沖合から舟でこの浅瀬に来たのである。彼女たちの住む家は海辺の家ではなく、海岸をまわりこんで河に入り、河の流域のカンポンだ。

マングローブの沼地と浜には、人は住みにくい。

マロスの養魚田を歩き、マングローブ林を抜け、浜まで歩いたのは、養魚田の成り立ちを知りたかったからである。

そして、エビの“保育園”と私たちが呼んでいるマングローブ林を自分の足で歩いてみたかったからである。 |

|

2 クルマエビ属の生活史 top

マロスのマングローブ林は、海べり二〇〇メートルくらいが残っているだけである。

それから内陸部は一面の養殖池、ずっと昔はここもマングローブ地帯だったのだろう。

養殖池はカンポンのある八キロから一〇キロぐらい奥まで拡がり、その先はコメの水田地帯となる。

「マングローブなくしてエビな」“No manglove, no prawns”と言われるほど、エビにとってマングローブ林は重要な役割を果す。

しかし皮肉なことに、このマングローブ林を伐採して養殖池を造成する風景が、熱帯アジア、オーストラリアで広く見られるようになった。

エビにとってマくグローブ林とは何なのか。

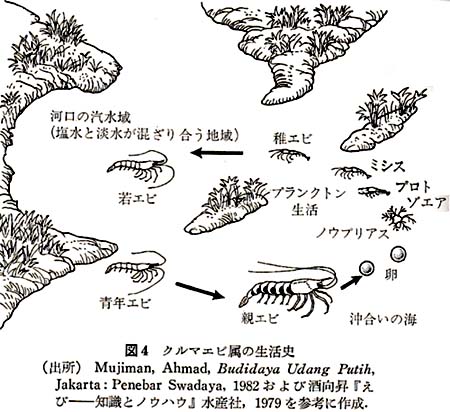

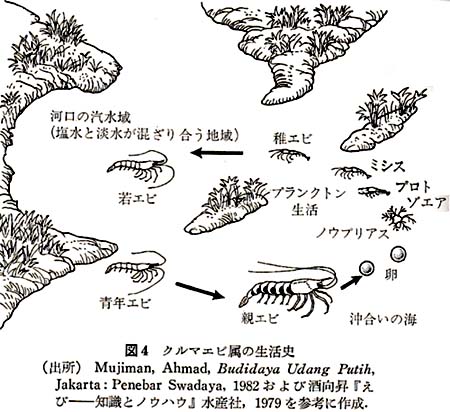

図4を見ていただきたい。

商品価値がもっとも高く、貿易量の多いクルマエビ属の生活史を描いた図である。

クルマエビ属というのは、クルマエビ科−クルマエビ亜科の一属であって、これまで登場したバナナ、ウシエビ(ブラック・タイガー)、フラワーなどのほかに、コウライエビ(大正エビ)、クルマエビなどが含まれる(3の表1参照)。

クルマエビ属の親エビは、大陸や島の沿岸の陸棚に生活する。

クルマエビ属を色によってホワイト系、ブラウン系、ピンク系に分けることがあるが、この分類によると、一般的にブラウン系(ブラック・タイガーなど)、ピンク系のエビは砂泥に潜る(特に昼間)定住型体質を持ち、集群性はないとされる。

それに対し、ホワイト系は放浪型、大群をなして移動するという。

ブラウン系はホワイト系より沖合の比較的水の澄んだところに棲息するといわれるが、それでもけっして深海に住むものではなく、陸棚が生活の舞台である。

トロール船が浜のごく近くで網を曵くのは、このためである。 |

|

雌エビは驚くほど多くの卵を産む。日本のクルマエビで二〇〜七〇万粒、ブラック・クイガーの場合、平均五〇万粒、最高で一〇〇万粒も産むそうだ。

卵は半日ほどで、エビとは似ても似つかぬプランクトンになる。

プランクトンは、成長、脱皮の段階に応じて、ノウプリアス(Nauplius)−プロトゾエア(Protozoea)−ミシス(Mysis)−ポストラーヴァ(Postlarva)という名がつけられている。

ポスラープァは、もう稚エビである。

クルマエビ属は、およそ一ヵ月のプランクトン生活をし、ポストラーヴァに成長、この稚エビの段階が一五日ほどである。

卵からプランクトンとなるにしたがって、彼らは潮流に乗って海岸の浅瀬に近づいてくる。そこがマングローブ林の汽水域である。

そこで稚エビは若エビとなり、やがて青年エビに成長すると沖合に出てゆ弌そこで親エビになる。

日本産のクルマエビは、このサイクルをおよそ二年かけて循環する。つまり二年の生涯である。

これに対し、熱帯水域で育つクルマエビ属の多くは十数力月の寿命だという。

いうまでもなく、卵がすべて親になるのではない。プランクトンの段階でも稚エビの段階でも、数多くの“犠牲者”が出る。魚に食べられることが多い。

一万粒の卵のうち、稚エビになるまで生き残るのは一五尾にも満たないとされる。

マングローブ林は、沖合に比べれば安全度は高い。しかし、そこにも干潟に住むハゼ類が待ち受けている。

それだけではない、三角の網を持った人間サマも待ち受けているのだ。三角網で稚エビを獲り、養殖池に売るもっとも零細な、もっとも末端のエビ漁民については、のちに述べよう。

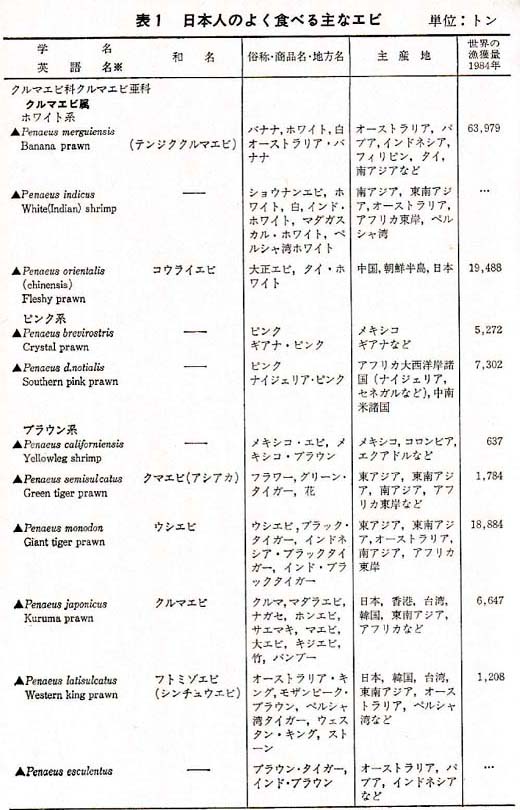

3 エビの種類――私たちが食べているのは?

top

エビなのにバナナとかタイガーと呼ばれる種類があることは、これまで述べた通りである。

色や形で見分けるための命名である。魚屋さんやスーパーマーケットに行くと、エビはそんなに鐓密に分類されて売られているわけではない。

「バナナ」と書かれて売られているのを、私は一回しか見たことがない。

ましてや、バナナがクルマエビ科クルマエビ亜科に属するクルマエビ属の一種で、学名がPenaeus merguiensisで、和名としてはテンジククルマエビであるなどということは、魚屋さんの店先では分かりようがない。

本当は大正エビ(正式の和名はコウライエビ)でないのに、バナナのようなホフイト系のクルマエビ属が「大正エビ」として売られていることもしばしばある。

ともかく魚屋さんやスーパーでは、どこ産の何というエビかは、大抵は分からない。

「クルマエビ」として売られているのが、実は台湾で養殖されたウシエビ(ブラック・タイガー)であることなど、もはや日常茶飯のことである。

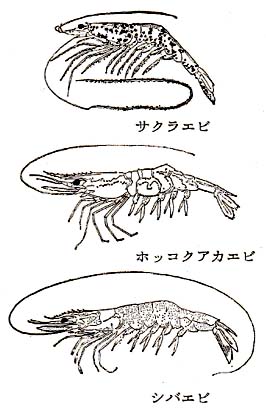

サクラエビ(Sergia lusens)は本来、駿河湾のエビであるが、乾燥サクラエビとして売られているものの中には、タイ国産の近似種が入っているかもしれない。

厳密な種類など知らなくても、消費者は買うし、食べる。特に弊害があるわけではない。それでいいのかもしれない。

しかし、おおよそどんなエビで、どのあたりで獲られたものかということくらいは、知っていてもいいのではないか。

ゴミーつ入り込む余地のないようなサランラップにくるまれ、発泡スチロールのトレイに乗ったエビのテール(尾)の行列をスーパーで買う。

「お買い得二〇尾一〇〇〇円」との赤い値札だけが、このエビのすべてである。

このエビが、たとえばクルマエビ属でホワイト系のホワイト(Panaeus indicus)だとしよう。すると原産地はインドである確率が高い。

南インド、アラビア海に面したケーララ州コーチンの近くの漁民がトロール船で獲ったエビ、ケーララの女工さんが冷凍にしたエビ、それが二〇尾一〇〇〇円のスーパーのエビかもしれない。

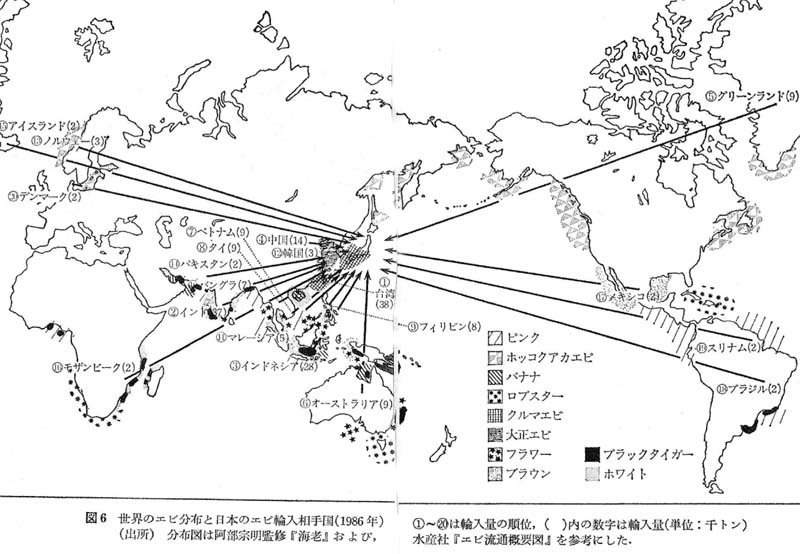

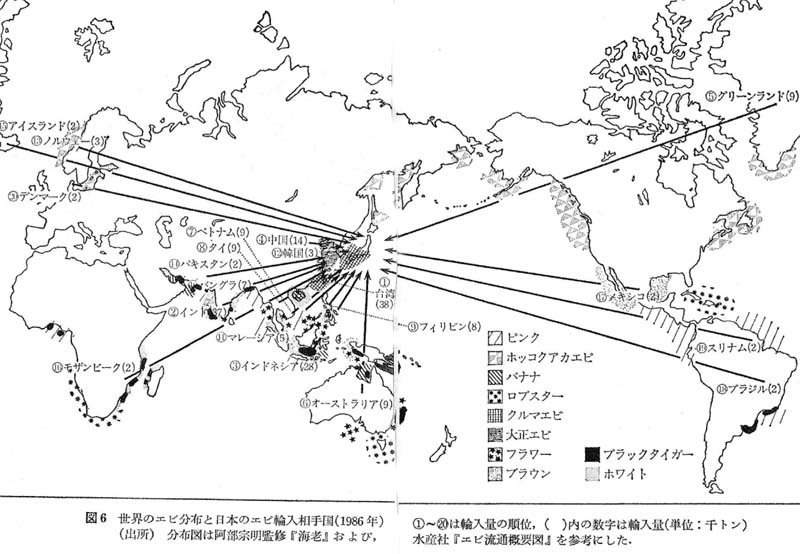

私たちが日本でふだん食べるエビは、日本産や台湾産のクルマエビのほか、インド産ホワイト、オーストラリア産バナナ、中国産大正エビ、インドネシアや台湾の養殖ブラック・タイガー、メキシコ・ブラウン、ナイジェリアやギアナのピンク、ノルウェー産ホッコクアカエビなどのうちのどれかである公算がきわめて大きい。

寿司屋で出るいわゆるアマエビはホッコクアカエビで、日本海ではいまやわずかしか獲れない。

大抵はノルウェーやデンマーク(グリーンランド)など北欧産である。

近年、アルゼンチンからもホッコクアカエビに似た種類が大量に入荷されたことがある。あのグルグル回る廻転寿司が、地球の裏側にあたるアルゼンチンとつながっていたのである(ただ、現在はアルゼンチンの漁業規制でほとんど入荷していないという)。

エビの種類、それがどこから来ているのかを少しでも知っていると、世界は意外に狭いことが分かってくる。そして同時に、私たちの視界は地球大に拡がっていく。

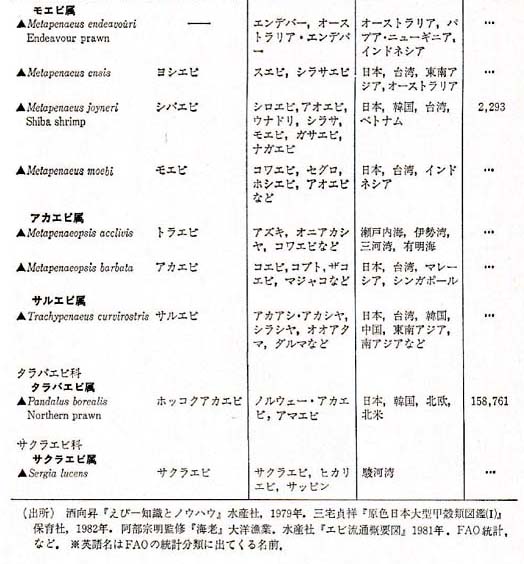

私たちがふだん食べているエビ(泳ぐエビ類)を表1に整理してみた。二〇種類が、この表には出てくる。

二〇種のうち十一種が、クルマエビ科クルマエビ亜科のクルマエビ属の種類である。

これらは“エビの花形”ともいえるもので、私たちが魚屋やスーパーで見かけるものの大半は、このクルマエビ属である。

細かな生物学的分類はともかくとして、クルマエビ属は前にものべたように、その色によって分類されることが多い。

ホフィト系、ブラウン系、ピンク系である。

たとえばブラック・タイガーはブラウン系、コウライエビ(大正エビ)はホワイト系というように。

白っぽいエビが「車エビ」などと表示されていたら、それは半ばはニセ表示である。

半ばというのは、ホワイ卜系であってもクルマエビ属であることに違いけないからである。

ただし、私たちがこれまでクルマエビと呼んできた寿司のおどりなどに使われている種類は、ホワイト系ではない。

日本で獲られたエビは、一九八五年に五万六〇〇〇トン弱たった。うちクルマエビは、養殖を含めて五九〇〇トン、大正エビは約二〇〇〇トンにすぎない。

つまり八五%以上は小型のエビなのである。

トラエビ、サルエビ、モエビ、シバエビ、サクラエビなどである。

これらは、東京などの食卓にはなかなか登場しない地場商品となってしまう。

だから、大都市で私たちの買うエビは、ほとんど外国産と考えてもよさそうである。

そして外国とは、熱帯、亜熱帯の第三世界の国々である。このことはのちに詳しく述べる。

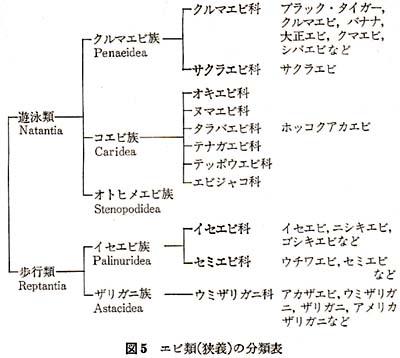

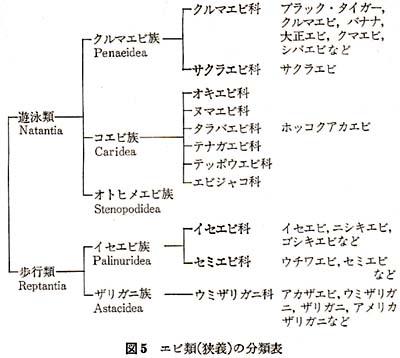

酒向(さこう)昇氏によれば泳ぐエビ類(遊泳頽)と歩くエビ類(歩行類。イセエビが代表)を合わせた長尾亜目に属する狭義のエビ類だけで、世界中に三一科二三四四種のエビが存在するという。

そのうち商業的に捕獲されているのは、一〇分の一に満たない一三科一七九種である。

(注) 遊泳頽、歩行頽という分類法ではなく、根鮒類(クルマエビ族のように卵を腹肢につけずに海に放出する仲間)と抱卵類(クルマエビ族以外のエビ、カニなどの甲殻十脚類)とに分類する方法もある。

なお、この分類法を書いている林健一氏は、根鮒類、抱卵類に属するエビ類は二八六五種としている。

生物学的な分類にもとづいた言い方をすれば、エビとは節足勁物のうちの甲殻綱、真軟甲頽、十脚目。

長尾亜目に属する遊泳類(Natantia,prawn and shrimps)および歩行類(Reptampia,lobsters)の一部の動物である。

もっと分かりやすく言えば、殼におおわれ、一〇本の足を持つ水生動物(稀に陸生もある)で、近似の仲間にザリガニ、オキアミがいる。

もう少し離れた仲間にアミ、シャコがいる。カニ、ヤドカリは、エビとは分類上かなり異なる。

ちなみに、アミ、シャコ、オキアミなどを含んで、広い意味でのエビという使い方もされる。

さて、エビの中でとりわけ私たちにとって重要なのは、クルマエビ族クルマエビ科に属するエビである。

私たちにもっともなじみのあるクルマエビとかブラック・タイガーとか、バナナとか、コウライエビ(大正エビ)は、すべてクルマエビ科に属す(図5参照)。

先に生活史を見たのは、このクルマエビ属のエビたちのことである。

これに近似したアカエビ属やモエビ属、サルエビ属も、よく人間に利用されるエビである。

日本人のよく食べるエビ一覧表(下の表1)を見ても明らかなように、二〇種のうちクルマエビ亜科に属するのが一八種、そのうち十一種はクルマエビ属である。

輸入されるエビは、ほとんどがこのクルマエビ属である。 |

|

クルマエビ属以外の輸入種としては、モエビ属のエンデバー、タラバエビ科タラバエビ属のホッコクアカエビ(アマエビ)など、数えるほどしかない。

ホッコクアカエビは北の海で、しかも深海産という特異な位置を占めている。

そして、単一のエビとしてはアキアミにつぐ漁獲量がある。

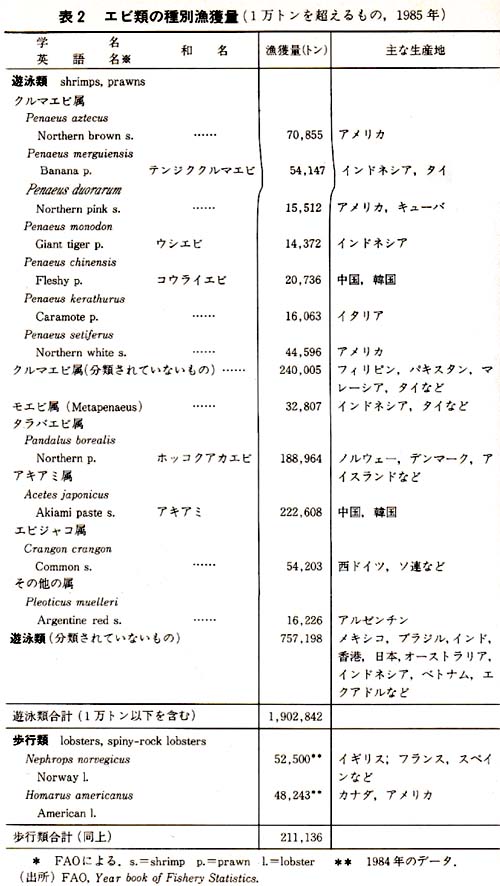

ちなみに、FAO(国連食糧農業機構)統計で、一九八五年の世界の種別エビ生産量を見ると、ホッコクアカエビは一八万九〇〇〇トン弱で、全エビ(遊泳類)漁獲量の九・九%を占めている。

しかし、世界中で、どんな種類がどれほど獲られているのかを正確に示すデータはない。

FAO漁業年報(Yearbooks of Fishery Statistics)は、およその傾向をつかむために利用できる数少ないデータである。

一年に一万トン以上漁獲される種類を表にしてみた(下の表2)。

多い順に並べると、アキアミ、ホッコクアカエビ、ノーザン・ブラウン・シュリンプ、エビジャコ属のコモン・シュリップ、バナナ、ノーザン・ホワイト・シュリンプ、コウライ(大正)エビ、アルゼンチン・レッド・シュリンプ、などとなっている。

台湾が統計に入っていないので、ブラック・タイガーの生産量が少ない。

実際は五万トンを超えるので、四位か五位に位置するはずである。

小型で中国、韓国などで獲られるアキアミ(これはほとんど国内消費される)、北方産のホッコクアカエビ、アルゼンチン・レッド・シュリンプなどを除けば、クルマエビ属の大型エビが大半を占める。

しかも、表からも明らかなように、分類されていないクルマエビ属の漁獲量が二四万トン、さらに分類されていない遊泳類の量が七六万トン以上にもなる。

この分類されていないもののほとんどはクルマエビ科に属するものと考えられ、さらに産地をみると大半は熱帯産であり、この中に大型のクルマエビ属が含まれていると判断される(なお下の図6も参照されたい)。

|

エビの英米語には「シュリンプ」(shrimp)、「プローン」(prawn)、「ロブスター」(lobstar)がある。

ロブスターは、歩くエビ類(イセエビとザリガエ)を示す。シュリンプとプローンは、イギリスとアメリカで呼び方が違う。

つまりイギリス(ないしその支配を受けた国)では大型のエビをプローンと呼び、小型のものをシュリンプという。

アメリカは両者を区別せずにシュリンプと呼ぶ。

FAOの統計では shrimps, prawns と表示され、種類の英名表示も大・小で区別はしていない。

エビの種別名称は、学名のほかに、業者の呼び名、それぞれの国の呼び名、地方の呼び名などがあり、きわめて複雜てある。

例えば Penaeus monodon

は、FAOはジャイアン卜・タイガー・プローン(giant tyger brawn)と命名しているが、業者は単にタイガー、ブラック・タイガーでシャンポ・タイガー・シュリンプなどと呼ぶ。学名からモノドンとだけいうこともある。

日本名はウシエビであるが、台湾では草蝦(ツァウヘー)、中国では大蝦、明蝦、斑節蝦、香港では ghost prawn などとも呼ばれる。

インドネシアではウダン・ウィンドウ(udang windu)と呼ぶが、地方によって呼び名が変わることもある。

エビ類は、確かに種類が多い。しかし人間の口に入る種類は限られている。

とりわけ、美味で大型のエビとなるときわめて限られ、世界貿易の対象とされ、大量に輸出入されているのは二〇種類くらいだといわれる。

そして、ここに属しているのがクルマエビ科(とくにクルマエビ属)のエビで、商品として国際取引されるエビの八〇%以上を占めている。

4 さまざまなエビ漁法 top

漁民はエビをよく観察し、エビの生態を知っている。そこからさまざまのエビ漁法が生まれてくる。

マングローブ汽水域には、稘エビが一定の季節に沖合から遊泳してくる。この時期に、漁民は浜に大きな三角網をもって出る。

一〜二センチのゴミのように小さな稚エビを漁民は獲る。

そして養殖池に売るのである。

魚が流木や流れ藻などに寄る習性を利用して、人工的に木・竹・葉・柴などを海中に設置して、そこに寄ってきた魚を獲る方法を「漬漁業」(漬漁法)という。

エビもこの漁業、つまり柴を漬けて、寄ってきたエビを獲る柴漬(ふしづけ、漬柴=つけしば)という方法が、昔の日本では用いられていた。

|

|

椰子の葉をロープにつけて海底まで垂らし、イワシ類などを漁獲する「ルンポン漁」は、いまでもジャワではさかんに行われている。

産卵期のトビウオを誘い込んで、卵を産ませるため、竹籠に椰子の葉を垂らし、船で曵く漁法も、マカッサル海峡の漁民がやっている。

南スラウェシのマングローブ林の生い茂る汽水域で見た稚エビ漁獲法も、この漬漁法の一種である。

浅い海中に、碁盤の目のように椰子の葉柄を立て、ビニール紐を張りめぐらす。

そのビニール紐から海草をぶら下げる。

ここに稚エビが集まる。それを「ブンレ」と呼ばれる小さな三角網ですくい獲る漁法である。

これも「タンポン」と呼ばれている。

魚の通路となっている河川に、竹などでつくった管棚を並べ、上流ないし下流からくる魚を捕らえる漁具を簗(やな)という。エビも簗で捕らえることがある。

マングローブの沼地――。カワセミやサギが水辺で遊んでいる。

小さな帆船がマングローブの薪木を満載して、のろのろと川を溯行している。

五キロほど下流はマドゥラ海、この東ジャワのシドアルジョ近辺は一面の養殖池である。

川を下って養殖池を見にゆく途中、簗(やな)があった。

簗に繋留された小舟に親子がいる。そばまで船を寄せてもらう。

簗の上に小エビがピチピチと跳ねている。

父親が手づかみにして、竹の魚箝に入れる。十数尾の小エビが中にはいっている。

親子のおかずなのか。それとも市場に売りにゆくのだろうか。

待ち漁法が、もう少し大がかりになると、「簀立て」(すだて、魞(えり)の一種)とか、「敷網」(しきあみ)の漁法になる。

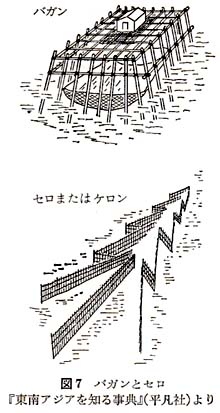

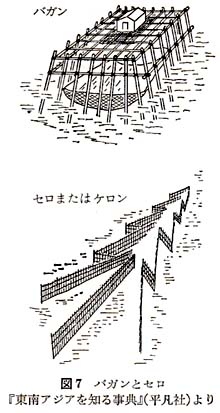

東南アジアの海辺の上空から下を見おろすと、沖合いから海岸部を目ざして、ヒマラヤ杉のように、逆V字型をいくつか繰り返して、先端が尖るような格好をして並んでいる簀立てがある。

「セロ」とか「ケロン」と呼ばれている。

沖合で入った魚やエビは、この簀立てを奥へ奥へと入り込み、出られなくなってしまうという仕掛けである。

海上にやぐらを組んだり、船でやぐらを運んで、大きな四角い網を海底に沈め、魚が集まったら大急ぎで揚げる「やぐら式敷網」(バガン)もある。

夜になると集魚用灯油ランプを灯す。

インドのエビの大生産地ケーララ州コーチンでは、大きな四つ手網を揚げてエビを獲っている。

これも敷網漁法である(図7参照)。

東南アジアや南アジアの伝統漁民は、いまでも、こうしたエビ漁法を存続させている。

しかし、そのようなのんびりした漁法では、大量のエビは獲れない。大型のクルマエビ類は、いまや高価である。

たくさん獲れば、大儲けができる。底棲のクルマエビ類を大量に獲るには、動力船で底びきをやればよい。

かくて、トロール全盛となってきた。 |

|

網を海底で曳くという漁法は、昔からあった。「底びき網」自体は、日本では、すでに平安時代にもあったという。

まず「手繰網」という底びきが行われた。これは、舟を固定しておいて、舟上から人力で網を揚げる方法である。

平安時代にカレイを手繰網で獲っていたという記録もある。江戸時代(一七世紀中頃)には、丹後でエビ手繰網が創出されたという。

船を動かしながら網を曳く「漕ぎ網」も室町期には現れ、これが江戸中期には、風力を利用した「帆びき曳網」(打瀬網)になる。

明治の初めの頃には、大分県でエビ打瀬網が盛んとなった。

エビ打瀬船は、船を帆で横に動かし(横びき帆走)、複数の網を曳いた(多統びき)。

このエビ打瀬船は、今日でも北海道(ホッカイエビ)、有明海(クルマエビ)で行われている。

有名な霞が浦の打瀬では、テナガエビも捕獲される。

打瀬網が横びき帆走であるのに対し、船を漕ぎ、網を縦びきにするエビの捕獲を目的とした手繰網漁を「エビ漕ぎ」という。

いつ頃始まったかは分からないが、明治一〇年代の大阪湾では、すでに「エビ漕ぎ」の名称があった。

この「エビ漕ぎ」に石油発動機がつけられたのが一九二四(大正一三)年、これは漁場までの往復だけ動力化であった。

一九二九(昭和四)年には動力びきとなった。エビの動力底びき網漁である。

瀬戸内海では、完全に動力化された現在でも「エビ漕ぎ」という言葉が、エビ漁を目的とした小型(三〜一〇トン級)底びき船に使われている。

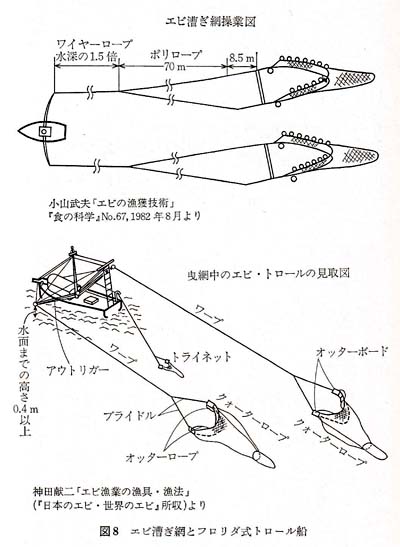

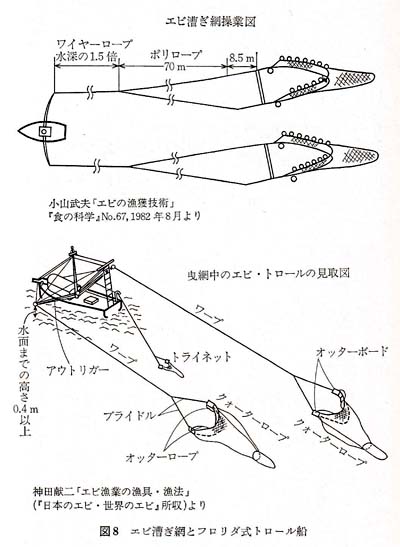

この「エビ漕ぎ」は、実は、今日、世界で主流となっている「フロリダ式二統曵エビ・トロール船」と、原理的には全く同じものなのである(図8参照)。 |

|

フロリダ式エビ・トロール漁法というのは、「一九五五年にアメリカのテキサス州ロックポートで、自然発生的に開発された二統曵漁法(酒向昇『海老』)で、網を開口させるために二枚のオッターボード(拡網板)を使うという特徴をもっている。

これに対し、「エビ漕ぎ」は、「張り竹」と呼ばれる竹の棒を使って網を開かせておく方式である。

大型、小型の違いはあるが、エビの生態から考え出される漁法は、洋の東西、似かよってくる。当然といえば当然なのだろう。

日本のエビ漕ぎ船は五トンほどの小型で一五馬力程度であるのに対し、フロリダ式トロール船は桁違いに大きい。船の全長は二四〜二七メートル、一〇〇〜一五〇トン級が普通で、四〇〇〜五〇〇馬力にもなる。この大型トロール船が現在、世界中で操業しているのである。

ただし、日本の沿岸では、オッターボードの使用が禁止されているため、私たちの身の回りで、この型の船を見ることはない。 |

|

海底を荒らすというオッターボードの使用を日本の沿岸では許可せず、外国の海で使っているのである。

ちなみに、ガイアナからアマゾン沖までの南米北岸で、日本籍トロール船によるエビ・トロール漁が行われているが、ここでは以前、一二三隻のフコリダ式トロール船が操業許可を受けていた。八六年八月時点での許可隻数は五四にまで減少している。

これ以外に、日本が海外に合弁会社を設立し、エビ・トロールをやっている場合がある。

八五年現在、エビ・トロールを主体とした合弁会社は二八社(アジア・大洋州一八、中南米六、アフリカ四)あり、トロール船の数は二三〇〜二四〇隻にもなる。

つまり、およそ三〇〇隻のフロリダ式エビ・トロール船が日本資本の配下にあることになる。

九九トンの標準型トロール船の年間エビ漁獲量は二〇〜四〇トンといわれる。

中間値をとると、三〇〇隻でおよそ九〇○○トン、これだけのエビが日本資本のトロール船で獲られている計算になる。

5 日本のエビ漁 top

日本国内のエビ漁獲量は五〜六万トンほどある。

八五年の漁獲量は約五・五万トンで、世界の中では第一三位に位置している。

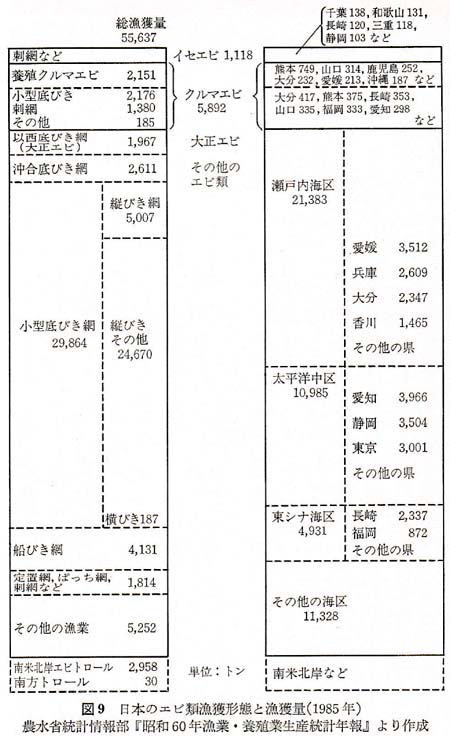

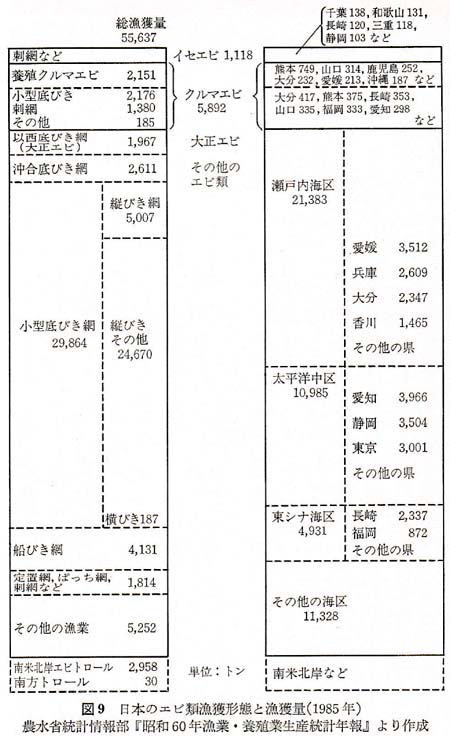

日本のエビの漁獲形態と漁獲地を示したのが、図9である。

八五年のエビ漁獲量五万五六三七トンのうち、イセエビが一一一八トン(二%)、これは主として刺網エビや魚の進路を遮るように、海に網を垂直に張る漁法。

浮刺網と底刺網がある)やエビかごによって漁獲されている。

日本の生産統計に入っていながら、日本の近海で獲られていないのが、前述の南米北岸のエビ・トロール(三〇〇〇トン弱)、および微量ながら「南方トロール」という漁業形態がある。

これは遠洋底びき網漁業であり、エビを対象とはしていないが、混獲されたエビが統計に現れてきているだけのことである。

南極海のオキアミ、ニュージーランド沖のイカ、アルゼンチン、南アフリカ沖のイカなどが「南方トロール」の主要魚種である。

東経一二八度三〇分(北緯三三度九分一五秒以北では東経一二八度)以西の東シナ海、黄海および南シナ海(北緯一〇度以北)を操業海域とする、総トン数一五トン以上の船による底びき網漁業を「以西底びき網漁業」という。

この漁業で獲られるエビが大正エビ(コウライエビ)である。

大正エビは他のクルマエビ属のエビとは生態を異にし、渤海、黄海沿岸で産卵(五月)、九、一〇月頃から群れをなして回遊を開始する。

一一月には山東半島から東進し、一二月に南下、山東半島の南方、黄海中部に大きな親エビの群れが現れる。

その後、南下し散在するが、二月頃、再び北上し、黄海中部、三月には山東半島南方で、やはり大きな魚群をつくる。

この大正エビの群れる時期、以西底びき網の漁船がこれを捕獲するのである。

この漁業の特徴は、二隻の船二〇〇〜二〇〇トン)が一統の網を曵くところにある。 |

|

ここで獲られる大正エビは、以前は以西底びき網漁業の目玉商品とまでいわれた。

しかし、日中漁業協定(一九七五年締結、七九年に規制強化の一部修正)により、日本の大正エビ漁獲量は大きく減りつつある。

七五年の漁獲量が七八二一トンだったのに対し、八五年には一九六七トンと四分の一にまで減っている。

いまや大正エビも、中国から輸入されるものが圧倒的に多いのである。

大正エビは、大正時代、朝鮮から日本に運ばれてきたロウライエビのことだが、その呼び名が不統一だったため、業者が命名し定着したという。

つぎに「沖合底びき網漁業」がある。これは「以東底びき」とも呼ばれ、「以西底びき」より東側(北緯二五度以北、東経一二八度三〇分以東)で行う底びき網漁業である。

日本の沿岸、沖合で行われる底びき網漁業で、エビは二六〇〇トンほど漁獲されている。

これもエビだけを対象にしたものではなく、イセエビ、クルマエビは、この漁ではほとんど獲られていない。

エビの花形クルマエビは、養殖を含めても全エビ漁獲量の一〇%に達しない。

クルマエビの主な産地は、瀬戸内海と九州である。漁獲方法は小型底びき(エビ漕ぎ)で六〇%、刺網で三七%が漁獲されている。

この小型底びき網による漁法(一五トン未満の船)で、クルマエビを含む仝漁獲の六割近くが獲られており、日本のエビ類で、もっとも漁獲が多い漁法である。

すでに見た「エビ漕ぎ」がこの代表格にある。また打瀬網による横びき漁法も、この小型底びきに入る。

小型底びき船は二万八〇〇〇隻を超え、半数近くが瀬戸内海で操業し、五トン未満の船が二万四〇〇〇隻以上にもなる。

日本のエビの多くは、きわめて小規模な底びき漁船が獲っているのである。

クルマエビ以外では、クマエビ、ヨシエビ(関東ではスエビ、関西ではシラサ)、モエビ、シバエビ、トラエビ、アカエビ、サルエビ、テナガエビ、スジエビ、ボタンエビなどが獲られるが、種別の生産統計はない。

ホッコクアカエビ(アマエビ)には、日本海でわずかばかり水揚げがあるが、これは沖合底びき漁やエビかごで、捕獲したものである。

駿河湾で獲れるサクラエビは、二隻の船が一統の網を曵く漁法で獲られる。巻き網漁のためサクラエビ漁は「その他の漁業」として分類されている。

このほかにも、船上から袋状の網を曵く、船上地びき網漁ともいえる「船びき網」で獲られるエビ定置網、刺網で獲られるエビもある。

こうした漁法で箍られるエビの国内生産量は、一九六〇年代後半期まで七〜八万トンの水準にあった。

しかし六〇年代末期に六万トン台を割り、第一次オイル・ショック(七三年)後に一時持ち直したものの、七〇年代中期以降、七万トン台に戻ることはなく、五万トン〜六万トンの間の水準にあった。

八六年にはついに五万トン台を割り、四万六六四八トンにまで落ちこんだ。

養殖クルマエビ二四三四トンを加えても、五万トンには達していない。

一方、輸入量はついに二〇万トンを超えた(二一万二八〇五トン。ロブスターを加えると二二万二〇五四トン)。

私たちの食べるエビの実に八割以上(有頭重量に換算すると八七%)が、外国産になったのである。

top

**************************************** |