|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

四章 エビを加工する人々――調味料づくり・殼剥き・箱詰め――

1 調味料トゥラシをつくる女性たち top

マレーシアでは「ブラチャン」(belacan)、インドネシアでは「トゥラシ」(terasi)と呼ばれる小エビないし小魚の調味料がある。

「トゥラシ・ウダン」といえば、小エビと塩とを混ぜ合わせ、木臼で砕き、それを押し固めた発酵調味料である。

形は円筒形のものもあれば、レンズのような四角いものもある。

黒に近いこげ茶色で、やや異様な臭みを持つ。魚醤の一種といえるが、固形にした珍しい調味料である。

一〇年以上も昔、パットンの市場で初めて、この異様、異臭の調味料を見た。これがエビの“なれの果て”などと誰が想像できようか。

だが、これはインドネシアやマレーシアの人々にとっては、きわめて日常的な調味料である。

トゥラシと唐辛子のチリ・ソース(サンバル)とだけで御飯を食べることだってよくある。

サラダのドレッシングにも使われるし、いってみれば、この地域の人々の“アジノモト”のようなものだ。

「クルプック」と呼ばれるキャッサバ(サツマイモに似た根菜類だが、葉は蔓でなく木のような幹から出る)澱粉からつくった揚げせんべいにもエビを入れる。

クルプックは油で揚げると、もとの大きさの五倍ほどにも膨れ上がる。巨大な“えびせん”である。

これも、お菓子としてではなく、副食としてよく食べる。

トウラシに用いられるエビや魚を合わせると、インドネシアでは三万トンにもなる。 |

|

せんべい用にどのくらい使われているのか統計はないが、両者合わせると、相当のエビが、重要な日常食に用いられていることだけは確かである。

ジャワ島北岸のレンバンは、活気に満ちた漁港である。

浜に出ると、沖合に漁から帰ってきたイワシ船が停泊していて、小舟が次々にイワシを浜に運んでくる。

そのイワシを、今度は大きな竹筒で市場に運ぶ。

女や子供が待ち受け、そのイワシの “おこぼれ”をもらう。この“恩恵”を「アランアラン」という。

ここにも、漁民社会の計算づくめでないゆとりがある。

イワシは不思議な漁法で獲られていた。長く太い植物製ロープに椰子の葉を何百枚とぶらさげる。

140-28

これに錨をつけて海底に沈める。ここにイワシが集まってくる。それをみはからって網を入れ、イワシを獲るのである。

前にも述べたようにこうした漁法(漬漁法)を、フィリピンでは「パヤオ」といい、インドネシアでは「ルンポン」と言っている(二章4参照)。

浜から町に向かう途中、杵をつくリズミカルな音が聞こえてきた。

例によって、さっそく音のする家を覗いてみた。普通の家のようだったが、実は卜ゥラシの製造所だった(右上の写真)。

ウダン・ルボンと呼ばれるアキアミ属の一種と塩と着色料を長い木の臼に入れて、数人の女たちが杵でついている。

トントン、トントンと心地よい音が響く。

広い前庭では、やはり女性が地べたに足を投げ出し、粘土細工をするように、臼でつき終えた“肉”を固めている。

同じく前庭では、別の女性たちが大きな平たい笊(ざる)に、開いた生エビをきれいに並べている。

バナナエビの小型のものだ。これはエビの乾肉(ほしにく、デンデン・ウダン)をつくるために、乾燥させているところだ(右の写真)。 彼女たちのボスは華人のおばさん。 |

|

労働は朝の八時から午後四時まで、一一時と二時に休憩時問が三〇分ずつある。

実質七時間労働である。

賃金は臼をつく人が五〇〇ルピア(一一八円)、トウラシに造形する人が六〇〇ルピア(一四一円)、二回の食事が現物給として加えられる(八三年八月)。

杵は重かった。きっと重労働に違いない。それなのに一一八円の給料とはひどい、といえるかもしれない。

確かに、いくら物価が日本に比べて安いといっても低賃金てある。

にもかかわらず、失業の多いジャワでは、こうした職にありつけるのはありがたいことなのである。

労働の場は、何かのんびりした感じがある。

若い女性やおばさんの私語、談笑が絶えない。子供を連れてきている女性もいる。

低賃金、重労働かもしれないが、近代工場とちがってどこかホッとする雰囲気がある。

エビの昔からの仕事場は、それを食べるであろうローカルな消費者のすぐそばにある。

お互いの顏がっながっている働きの場なのである。

2 「エビは寒い」――“熱帯の南極”で

top

これに比べると、輸出向けエビ冷凍工場は、もっともっと厳しい空気に包まれている。冷凍工場だから、空気もヒンヤリとしている。

コンクリートの床は水びたしである。

女工さんたちは布の頭巾を被り、マスクをし、ゴムの手袋をし、毋フロンをかけ、長靴をはいている。目だけがときに笑う。

スリランカのエビ冷凍工場を訪れた中村尚司さんは、つぎのように書いている。

エビの加工・冷凍工場を初めて訪れた時の、私の圧倒的印象はブランテーション地帯に点在する製茶工場のそれであった。

エビをより分けたり、皮をむいたり、箱づめにしたりする作業に従事している女性労働者の姿は、茶の葉を選別したり、箱づめしたりしている茶園労働者にだぶってしまった」(「南アジアの池から海へ」『世界から』第二三号、一九八五年)。

冷凍ロブスターの荷役作業を、私は手伝ったことがある。

オーストラリアのドレス海峡に位置するバドウ島という小さな島には、クレイフィッシュ(ニシキエビ)の冷凍貯蔵バージ(平底の船)があった。

完全に陸につながれ、もはや運行しないこのバージには、冷凍庫の管理人が寝泊りする部屋があり、そこに泊めてもらったのだが、ニシキエビを獲ってきた船が、このバージに着いた。

ニシキエビはダイバーが潜って水中ガンで射るのだが、それは獲られるとすぐに胸頭部をとって、テール(尾)の部分だけが船で冷凍にされる。

冷凍にされたエビは、青い平底のプラスチック・バスケットに並べられ、ビニールで被われる。

三〇〇〜五〇〇グラムもある巨大なテールはカチカチである。主にアメリカに輸出される。

良い値がつくため、ドレス海峡はクレイフィッシュ漁がまさにブームである。

かつて真珠の母貝の白蝶貝をとっていたダイバーも、いまは、ほとんどクレイフィシュ漁に転業してしまった。

資源涸渇が目にみえるようだ。青いプラスチック箱をバージの冷凍庫に運ぶという単純な労働を手伝っただけなのだが、「エビは寒い」という印象を持った。

外は熱帯だが、手に触れるエビはこの上なく冷たい。

冷凍庫は南極のようだ。手伝い終って海の風に打たれると、体が急速に暖かくなってゆく。

この寒さと暑さの両極を、冷凍工場の労働者たちは毎日休験している。

エビ冷凍工場全体が寒いわけではないが、それでも加工処理の工場はヒンヤリとしている。

ここで立ちづめで、たとえば殼を剥く、計量する、箱に詰める、注水する……等の作業をやり続ける。

水虫や神経痛や痔になるのではないだろうか。いくつかの工場を見て、私はそう思った。

3 日系冷凍工場の内側 top

インドネシアのある日系エビ冷凍工場を見学させてもらった。 ここは三つの作業場に分かれている。

第一作業場は、船の着く埠頭の上にある。

屋根はあるが、作業場は机があるだけで、半ば屋外である。

ここには日雇いの女工さんが三〇人ほどいる(右の写真)。

埠頭では、船で運ばれてきたエビが買付けられる。

ほとんどすべてがテールだけのエビである。胸頭部は腐蝕しやすいので、漁民がすでに処理してもってきたものだ。

そのテールの一番頭に近い部分に柔かな、ブヨブヨとした肉(背ワタ)がある。

この背フタを除去するのが彼女たちの役目である。

その背フタがとり除かれると、エビは大きさおよび種類別に分類される。 |

|

ホワイト種が大・中・小とクズエビの四つに、そのほかは種別にブラウン、フラワー、キングに分類される。

これも彼女たちの役割だ。労働時間は午前八時〜一一時、午後二時〜四時の合計五時間、賃金は出来高払い。

一キログラムを処理すると五〇ルピア、一日平均で一〇〇〇ルピア(二三〇円)位になるという。

この作業場はゆったりとしている。エビがある時だけ働いている。

なくなると埠頭の板のすき間に釣糸を垂れている女の子がいたり、刺しゅうに熱中している子もいる。

にぎやかに談笑したりもしている。ここで良い“成績”の労働者は、第二作業場に抜てきされるそうだ。

第二作業場は完全な屋内工場で、ここにも二、三人の男性の監督を除いて三〇人ほどの女子労働者がいる。

彼女たちも日雇いだが、三〜五年の労働経験がある。

ここはエビのテールの殼を剥く工場である。冷水で洗われたエビの殼を一つずつ剥く。ゴム手袋をしている。

キロ当り四〇ルピアの出来高給、八時〜正午、二時〜四時の六時間労働で、八〇〇〜一〇〇〇ルピアが彼女たちの稼ぎである。

第一作業場より決して賃金はよくないが、おそらく仕事がより恒常的にあるのだろう。

第一作業場はむしろ季節的性格が強いので、このようなことになるのかもしれない。

一日二〇キロ以上、おそらく一〇〇〇尾以上ものエビの殼を彼女たち一人一人が剥いている計算になる。

彼女たちは常雇いの第三作業場に昇任する可能性もある。

第三作業場は、エリートの職場である。そして最終製品に加工する工場でもある。

男七人、女八三人の月給をもらえる労働者が働いている。

サイズを選別する、剥がれた(ピールド)エビや殼つきテールの重さを計る、冷凍パン枠(横三〇、縦二〇センチほどの長方形の平底のブリキ缶)への配列、注水、凍結(マイナス四〇度)、冷凍パンをはずす、化粧箱に詰める、ダンボール箱に入れる、そして保冷庫に入れる――これが最終段階である。

先に、黒変防止のため亜硫酸ナトリウムが使用されると述べた。これはサイズ選別と、重さを計る工程のあいだの水洗いの際に行われる。

日本への輸入に際しては食品衛生法の基準かおるが、たまに二酸化硫黄の過量残存が検出されている。

ダンボール箱は、やがて輸送船に積まれて日本に運ばれる。

労働時間は午前八〜一二時、午後二〜五時の七時間、月給は女子平均で三万五〇〇〇ルピア(八〇〇〇円)、男子は五万ルピア(一万一五〇〇円)。

女性の大半は独身、「結婚すると、やめるのが普通」と会社の人は言っていた。大半の女子工員は小学校卒で、中学校卒は稀である。

彼女たちが、冷凍パンにエビのテールを並べる手さばきは見事であった。エビは三段に並べられる。

パン枠には風呂敷型ポリシートが使用される。これは、見栄えをよくするためだという。

下段、きれいにエビが並べられる。

テールは斜めの方向をとる(有頭の場合は、腰を伸ばし、斜めにする)。中段、ここは無造作に放り込まれる感じ。

最上段、ここも下段とかなどよりに、きれいに並べられる。要するに、上下から美しく見えるようにするわけである。

ある会社のエビ処理要項を見せてもらったら、つぎのようなことが書かれていた。

「エビは収集後、洗浄を特に念入りに実施する。頭折れ、ヒゲ切れとならないよう配列に十分注意し、腰を伸ばし斜立とする。

見栄えが良く、大きく見えるよう配列に注意する」

日本のバイヤーのための上・下段のきれいな配列、このような美意識がインドネシアやインドやメキシコの女工さんの労働を規制している。

彼女たちはその意味を知っているのだろうか。

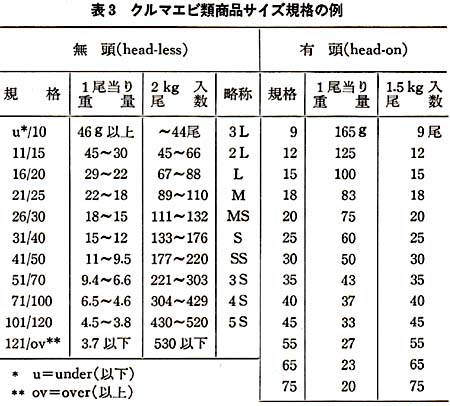

4 サイズの国際規格 top

エビは国際商品である。だからエビの商品サイズは国際規格が適用される。

私たち消費者にとっては、ほとんど無関係ではあるが、一応簡単に紹介しておこう。

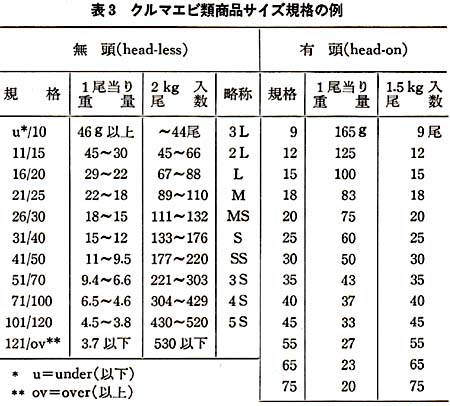

まずクルマエビ類は、すべて一ポンド(1lb)当りの尾数で単位が表示される。

一ポンド(四五三・六グラム)に何尾入るかで、そのサイズが表示される。

たとえば無頭で一六/二〇という規格は、一ポンド当り、一六〜二〇尾のサイズ、従って一尾当りの重さは二九〜二二グラムとなる(表3を参照)。

日本人は無頭で三〇〜三五グラムのエビを好むといわれる。

そのサイズは一一/一五ということになる。

規格の数が大きいほど、エビの重さが軽くなるわけである。

実際に冷凍パン粋に入れられ、化粧箱に詰める段には、一ポンドで詰められるのではなく、四ポンド(約一・八キロ)にするとか(ポンド建て)、二キロにする(キロ建て)という方法がとられる。

日本へ輸出される東南アジア産のものは、二キロ・パックが多い。 |

|

有頭の場合も、三/四とか四/六などの規格でポンド当りの尾数が示される。

しかし、会社により表示は一定ではないようだ。

表3の有頭規格は、アラフラ海を漁場とするある会社の規格で、この会社は一三段階の規格を設けている。

それは一・五キロにパックされるので一・五キロ当り何尾かという表示になっている。

ムキエビもポンド当りの規格が表示される。

ロブスターの場合、テールないし全体の重さから、ポンド、キロの規格がある。

私たちはスーパーや鮮魚店で、冷凍エビの化粧箱を見ることはまずない。

たまにアマエビ(ホッコクアカエビ)の箱を見るくらいである。

その冷凍エビの箱には、会社のブランド名が印刷され、重さ、サイズ、有頭/無頭/ムキエビ(shell-off)/ヤワラ(soft shell)の区別、ホフイト/ブラック・タイガー/フラワーなど種別の表示かおる。

業者(エビの問屋)はこの箱で、およその品質を判断する。

たとえば、「フラミンゴ」というブランドは、インドネシアのアンボン島に冷凍工場を持ち、アラフラ海、イリアン海域でエビ漁をする大洋漁業、三井物産が出資しているヌサンタラ・フィッシャリー社のエビである、と業者はすぐに分かるのである。

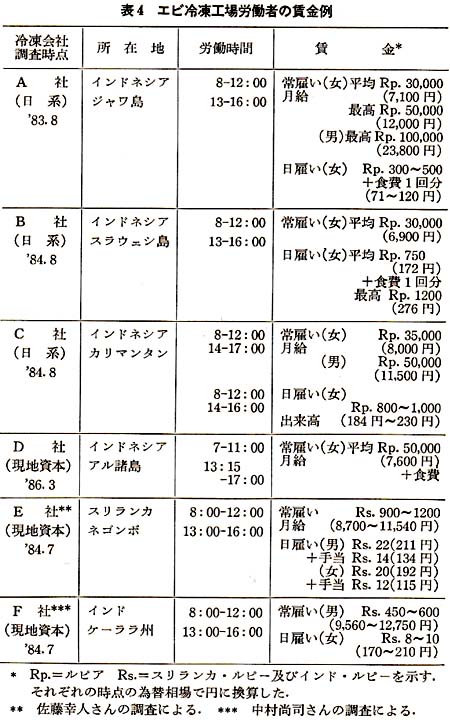

5 女工さんたちの賃金 top

冷凍工場に話を戻そう。エビ冷凍工場で働いているのは、おそらく九割かそれ以上が女性である。

そして圧倒的多数が未婚女性である。男性に比べて、女性がエビ冷凍加工の作業に向いているなどということではない。

賃金を低くおさえることができる、これが未婚女性を雇用する理由だろう。

結婚すれば職を去るのを「普通」としてしまい、回転率も高い。旦雇い、パートでも雇いやすい。

こうして低賃金エビ女子労働者が生まれる。もちろん、低賃金はエビ労働者だけではない。

一般的に失業圧力が強く、低賃金状況にある第三世界の状態が、エビ労働者の賃金にも影を落としているのである。

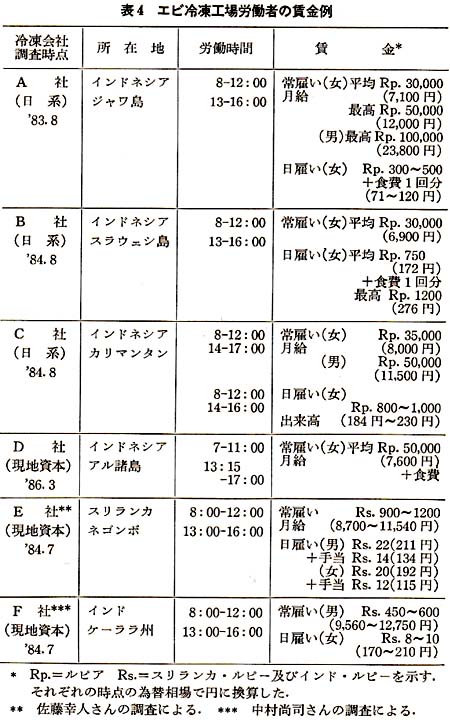

表4にいくつかの冷凍工場の賃金を示した。

円に換算するだけでは、高い低いは一概には言えないが、それにしても絶対的に低賃金といわざるを得ない。

極端な場合、一日七時間働いて一〇〇円に満たないケースさえある。食事がついても二〇〇円に満たない。

表にあるA社を訪問したあと、町のレストランで大きなエビの塩焼きの値段を見てみた。

一尾八〇〇ルピア(一九〇円)もする。女工さんたちの賃金二日分以上の額になるのだ。 |

|

6 日本へ――開発輸入と買付け輸入 top

冷凍工場の女工さんたちは、もちろん自発的にエビの腰を伸ばしたり、きれいに並べているわけではない。

ここには、冷凍エビを日本の市場で効果的に売りさばこうとする業界の意図が反映されている。

その意図とは、商品としての見栄え、美意識の問題でもある。

業界とは、直接には冷凍加工業者、輸出業者および輸入業者であり、その先には買い手として商品を値踏みする荷受や一次問屋や大手スーパーなどがある。

結局のところ冷凍エビは、日本が輸入する場合、日本の市場に合わせて加工されることになる。

売り手の側(漁民、養殖業者、集買人やパッカ一)が勝手に獲り、勝手に加工する商品ではない。

買い手である日本が実はこの業界を編成しているし、編成してきた歴史がある。

エビ輸入は、日本の大手商社と、国内漁業生産の頭打ち、海外での資源保護に直面し始めた日本の水産会社とが、タイアップしつつ一九六〇年代後半に本格化した。

日本政府もこの業界の動きをバックアップした。

一番手っとり早く効率的なエビ輸入は、相手国の海域にトロール船を持っていってエビ漁をすることだが、こんな収奪的方法を許す国はほとんどない。

相手国が許可するやり方として、「開発輸入」方式と「買付け輸入」方式とがある。

開発輸入というのは、資本・技術が不足していると感じている第三世界(発展途上)諸国に、現地資本と日本資本(多くの場合、商社と水産会社)の合弁によって現地合弁会社を設立し、エビの漁獲、冷凍加工、輸出を行うやり方である。

相手国の漁業・漁場が「開発」され、技術も移転され、外貨獲得にも貢献するとの意識があるので、このような用語が使われたものと思われる。

これはインドネシアで典型的に行われた方式である。

一方、インドや中国からの輸入は、買付け輸入方式が行われている。

これも商社、水産会社、さらにはエビ問屋、大手スーパー、まれには生協などが、現地の冷凍加工業者兼輸出業者から直接買付けをするのである。

ときには買付業者間の競争の激化を招き、価格暴騰とか契約違反などを生みやすいといわれている。

この買付け輸入の場合、品不足だと売り手(現地バッカー)が価格付けで優位に立つかもしれない。

しかし、商品そのものの条件は日本の買付け業者の意に反することは許されないのである。

というより、バッカー自体、たとえ日本の資本が参加していなくとも日本市場にふさわしいような技術指導ないし「援助」が、商社や水産会社の手でなされてきたと考えるべきだろう。

商品による、目に見えにくい支配・従属関係とでもいえる。

ヒゲを傷つけてはいけない、背フタを除去しなければいけない、大きく見せればならない、上下段をきれいに並べねばならない……

こうした商品としての価値が、インドやスリランカやインドネシアを「日本的エビ社会」に巻き込んでゆく。

そこに住む人々にとって、これらの価値は、おそらく生きてゆく上でほとんど取るに足らぬ価値であろう。

私か調べたかぎり、インドネシアではエビ・パッカーは五七社あった(一九八一年)。

そのうち、日本への輸出量が年間五〇〇トンを超える業社一六社、およびその他の日系合弁企業をリスト・アップしたのが表5である。

対日輸出量は全輸出量の八五%(八一年)を占めるから、この表はほぼ、輸出量の多い一六社と考えてよい。

その一六社中、日本との合弁バッカーが過半数の九社に達し、この九社の輸出量は対日輸出量(二万一〇三一トン)の四〇%を占める。

このほか、外国投資法にもとづく日系合弁は二社、国内投資法にもとづく日系エビ・パッカーが五社ある。

これらの日系会社の輸出総量は一万四トン、ほとんど輸出の半分を日系の企業がやっていることになる。

そして、大きなバッカーは例外なく、日本の水産会社や商社の技術指導や財政的支援を受けている。

いってみれば日本企業の、“お手盛り輸入”が開発輸入の実態といえよう。

このような日系の海外エビ合弁会社は、インドネシア(九社)をはじめとして、タイ(四社)、パプアニューギニア(三社)、バングラデシュ(三社)、ブラジル(三社)、仏領ギアナ(二社)、マレーシア、インド、香港、台湾、ミクロネシア、モザンビーク、ナイジェリア、グァテマラ、ガイアナ、スリナム、ベネズエラ(いずれも一社)など、三十数社が数えられる。

これら合弁会社は、その多くがアジア・太平洋に集中、残りもほとんどすべてが第三世界である。

また多くはトロール漁、冷凍加工と輸出に携わっている。進出形態は商社と水産会社提携による合弁が匸一社、水産会社だけのもの一〇社、商社だけが三社などとなっている。 |

|

日本への冷凍エビ輸入で大きな役割を果してきたのは、商社や水産会社であるが、これら輸入業者を横断的につないできた組織が日本水産物輸入協会(一九六六年設立)である。

この協会はエビ資源の調査や現地での技術指導を六〇年代後期に積極的に推進した団体で、現在、加盟会社は六九社、賛助会員会社が六社ある。

このうちエビ輸入に関わる会社は四○社強あるといわれる。

大手商社、水産会社はもちろんのこと、中小の貿易会社、大手スーパー(イトーヨーカ堂など)やエビ問屋(海老丈、海老の大丸など)も加盟している。

霊感商法で指弾されている会社も、協会に名をつらねている。

この協会加盟会社以外にも、エビ輸入に関わる商社、水産会社はもちろんある。

エビ輸入には、数十を超える大中小の日本企業が関わっているのである。

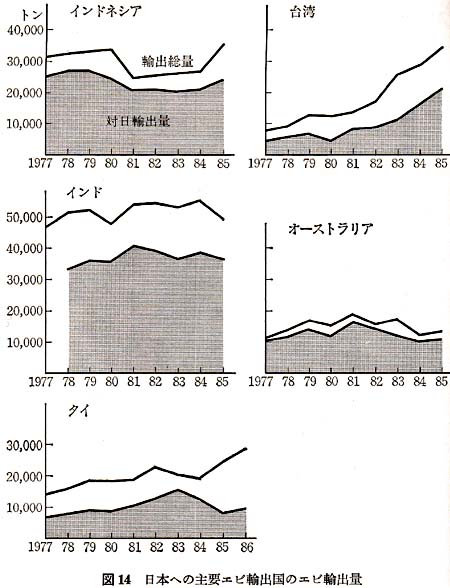

六〇年代後期以降、世界で、とりわけアジアを中心とした第三世界では、日本へ、日本へと流れるエビの道がはっきりと刻印されてきた。

日本資本の吸収力が、そうさせたのである。

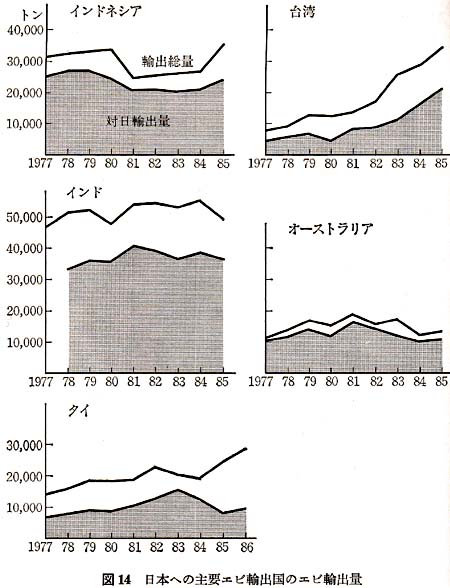

各国のエビ輸出量のうち、かなりの部分が日本一国に向けられている(図14参照)。

日本が買わなくなったら、それぞれの国のエビ関連業者はまさに深甚な影響を蒙る構造ができ上がってしまっている。

なぜこれほどまでに、私たちはエビを輸入して食べるようになったのだろうか。五章でそのことを考えてみたい。 |

|

top

**************************************** |