|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

一章 ミクロネシアの顔

1 最後の国連信託統治領

top

|

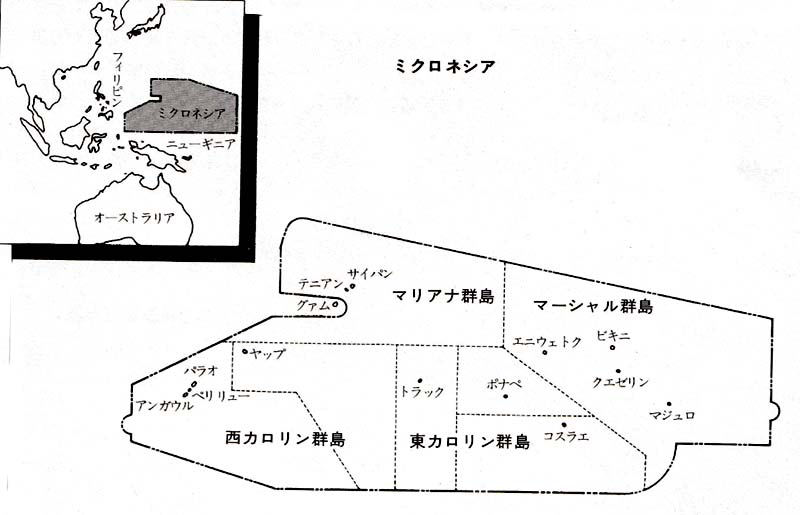

太平洋の国連信託統治領ミクロネシアーと書き出してみて、どうしても一枚の地図が必要なことに気がつく。

私も、この地域を取材するにあたって、まず太平洋の地図をひろげ、ミクロネシアという幾何学的に区画された海域を頭に入れ、そしてその中に、島々の位置を一つ一つ確認する作業から始めたことを思い出す。

確かに島々の名前は一度ならず耳にしたものばかりだが、これまでミクロネシアという一つのまとまりとして意識したことはなかった。

地図を開けてまずはじめに思ったことは、一体島々に住む人たちは、ミクロネシアを自分たちの国家なり政治単位として、どの程度実感しているのかということだった。

果たして、こんなに広大でしかも無機的な直線で囲まれた領域を、人々は我が国家と一度でも呼んだことがあったのだろうか。

確かに、太平洋の地図の上では、島々が寄り添う姿を三つのブロ″クにして眺めることができる。

それらはミクフ不シア、メラネシア。ポリネシアと名付けられている。しかし、それは太平洋という広がりの中での話で。人間のスケールを遙かに超えている。

さて、問題のミクロネシアだが、どう見てもこの地図は落ち着きが悪い。

それは人為的な囲い線のためだろうか。それだけではなさそうだ。

一見何げなく散らばっている島々は、よく見ると三つのグループに分かれている。

マリアナ、カロリン、マーシャル――それぞれの発見時期も命名者も異なる三つの群島は、なによりも地理的な条件によって自らを際立たせている。

これらの群島の間には。広大無辺の海が横たわっていて、少なくとも、互が引きつけ合っているようには見えない。

要するに、ミクロネシアには地理的な中心点が見当らないのだ。

この中心のない海域を、島の人々が自らの棲家として、直線で囲うはずもなかっただろうし、これらの囲い線が島の人々の希望によって引かれたとも思えない。

実際、彼らがミクロネシアという単位で、統一国家をつくったことなど一度もなかったのである。

歴史は、三つの群島の地理的な条件を超えて、戦前、日本が国際連盟の委任統治領として、ほぼ現在と同じ区域を統治し始めたことを教えてくれる。

つまり人々の意思とは無関係なミクロネシアという政治単位は、外来のわが日本によって初めて採用されたのであった。

ところで、ここが「南洋群島」として日本に領有されていた地域だと説明されて、即座にこの幾何学的な地図を思い浮かべることができる人は少ないだろう。

その上、この海域中に、島々の正確な位置をさし示すことができる人は、かって「南洋群島」に住んだことのある人か、さもなくば、今でも島々と何らかの関係がある人に限られるだろう。

ミクロネシアに関する書物と言えば、一部の観光案内や戦記物の類いがある程度で、日本と今後も深い関係があるはずのこの地域に関する情報は極めて乏しい。

ミクロネシアを日本人から何となく縁遠いものにしているのは、むろん敗戦によって島々を放棄したという事情がはたらいていることは否定できないが、それよりも、戦後ここが国連の信託統治領として米国の施政権下に置かれ、つい最近まで外国人の立入りが厳しく制限されてきたことによると言うべきだろう。

再び、太平洋の国連信託統治領ミクロネシア――第二次世界大戦後、十一設けられた国連の信託統治領のうちのひとつで、最後の信託統治領となった地域である。

一九六〇年代に入って、次々と独立ないし隣接国との併合を果たした信託統治領は、一九七五年にパプア・ニューギニアがオーストラリアの施政を離れて独立してからは、唯一ミクロネシアを残すのみとなった。

そこで、ミクロネシアの施政権者米国は、国連内の世論と、島々の自立要求などを考慮して、一九八一年を以って信託統治を終了させると約束した。

しかし、このことが直ちにミクロネシアの完全な独立に結びつくかと言えば、現状を見る限り悲観的と言わざるを得ない。

と言うのは、米国は、これらの諸島をひき続き戦略上の領土(ストラテジック・テリトリー)としておきたいという希望を半ば公然と表明しているし、他方、ミクロネシアの側からすれば、独立のための政治的。経済的、社会的な基盤が充分に整っていないという事情がある。

何故ミクロネシアだけが、他の信託統治領と同様の結論を出せないのだろうか?

米国の三十五年に及ぶ信託統治とは、一体何であったのか?

ミクロネシアとは、太平洋の歴史にとって何であったのか? さまざまな疑問が湧いてくる。

この七、八年、我々日本人が、観光客としてグァムやサイパンの青い海やサンゴ礁にうつつをぬかしていた頃、ミクロネシアの島々は、将来の国づくりの方向を求めて、アメリカとの困難な交渉を続けていたのである。

さて、ミクロネシアの西南端、パラオ諸島に目を転じていただきたい。

ここは、戦前、日本の南洋庁が置かれ、「南洋群島」の中心だったところで、沖縄などから多くの日本人が移住した島である。

また、パラオ諸島の中には、ペリリューやアンガウルという太平洋戦争中の「玉砕の島」が含まれていて、日本人にとっては因縁浅がらぬところでもある。

このパラオでここ一、二年の間に起こった政治的混乱は、ミクロネシア全体の将来を占う上で大きな意味をもっている。

私がパラオに出かけたのは、一九七九年の七月、ちょうど、初めてつくられた憲法草案の採決をめぐって島が大揺れに揺れていた時だった。

島の道路のあちこちに、憲法賛成を促す立看板がやけに目についたのを覚えている。

パラオでは、住民投票のことを「センキョ」と言う。

英語のスペルで書くと「SENGKYO」となる。

極彩色の立看板には「SENGKYO YES!」とペンキで鮮やかに描かれていた。

これは日本語と英語のパラオ流合成語だなとその時感心してみて、私はふと、この島の複雑な成り立ちのことを思った。

人口わずか一万五千人の小さな島が、この時住民投票にかけようとしていた憲法は、なんと世界で初めて一切の核を禁止する非核条項を高々と掲げた超平和憲法だったのだ。

一九八一年の信託統治終了を約束しつつもベトナム戦争後の戦略拠点の一つとしてパラオを組み込みたいと考えていた米国にとって、このパラオ非核憲法草案は、まことに都合の悪いものであった。

憲法は九十パーセント以上の支持を得ていったんは成立したかに見えたが、米国の介入とパラオの内紛のため無効になってしまった。

この間の事情とその後の動きは後に詳述するとして、結論から言えば、パラオの非核憲法は、二転三転の末一九八〇年の七月九日、住民投票の結果成立したのである。

パラオ憲法で言う非核とは何かと言えば、即ち戦争目的に使う核兵器はおろか、原子力発電所やそこから出る核廃棄物などのいわゆる有害物質は、これをパラオ領域内で使用、実験、貯蔵、廃棄してはならないというもので、「核」に対して極めて厳しい内容となっている。

ことに日本人にとっては、パラオは「南洋の楽園」のイメージの色濃い土地柄として通っているので、そこで核兵器や核廃棄物についての話題が論じられているということ自体がピンとこない。

憲法などと言えば、やたら厄介な上に無味乾燥な空文を想像しがちだが、パラオで、また他のミクロネシアの島々で、国づくりの激しい動きの中に身を置いてみると、そこで生み出される憲法の一字一句に重い意味がこめられていて、人々の感動が伝わってくるから不思議である。

2 無関係な交代 top

我々が知る限り、ミクロネシアの歴史は、いつも外からやって来た征服者とその交代の歴史であった。

征服者たちは、島の人々を「蛮人」として扱い、自分たちの流儀を押しつけた。流儀を押しつけたばかりではなく、自らの利権を守るために島の人々を使役し、最後はきまって踏みつけにした。

征服者の交代は、必ず紛争の形をとって行なわれ、結果は島の人々をまきぞえにした。

米西(アノリカ=スペイン)戦争、第一次世界大戦、そして太平洋戦争。とりわけ、太平洋戦争で、島々は日米両軍の戦場と化し、未曽有の破壊にさらされた。

サイパン、テニアン、パラオ、ペリリュー、アンガウル、トラック、ポナペ、クェゼリン――

こうして列挙しても、日本人にとっては、「玉砕」「敗戦」「引き揚げ」という暗く苦しい歴史を物語る島々の名ばかりである。

とくに、この悲劇を直接体験した日本の庶民にとっては、生涯忘れ難い地名であるにちがいない。

しかし、敢えて言うならば、この時もまた、太平洋戦争という名の紛争は、島の人々とは無関係に始まったのであり、その結果、彼らがこうむった犠牲の前に、日米両国は、いかなる弁明もなし得ない。

紛争の結果変わったのは、戦勝国米国がミクロネシアの新たな主人におさまったことだけであった。

米西戦争以来、太平洋にフロンティアを求め続けて来た米国が、太平洋戦争の勝利によってついにこの地水域を掌中に収めることに成功した。

この地域の正式名称は、「太平洋諸島信託統治領」と改められた。

ミクロネシアの人々は、今度は「信託統治領住民」という何やらつかみどころのない地位を与えられた。

むろん、新しい制度の適用について、彼らが事前に相談をうけることはなかった。

3 見出された島々 top

それにしても、一体ミクロネシアの人々は、どうやってこんな小さな島々にたどり着いたのだろうか。

夜、海岸に出て満天の星を仰いでいると、ふいに足元が不安になるほど頼りなく小さな島々に、いつの頃から人々が住み着くようになったのだろうか。

そこをカヌーでやって来たのだと言われても、にわかには信じ難いほど、海は果てしなく広がっている。

太古のミクロネシア人たちが、気の遠くなるような空間を我がものとしていたと考えているうちに、もしかしたら、この人たちは星空の中を降って来たのではないか、という空想にとらわれることがある。それほどミクロネシアの海は大きく島々は小さい。

ミクロネシアとは、「小さな島々」という意味である。

大小三千余りの島々や環礁が、太平洋の広大な海域に散在している。

それらの島々を全部寄せ集めてみても、わずかに神奈川県ほどの面積にしかならない。人口はおよそ十二万人。

しかし、この海域は、東西四千五百キロ、南北二千四百キロに及び、アメリカ合衆国がそこにすっぽり入ってしまうような広さである。

このミクロネシアに人々が住むようになったのは、最近の研究によれば今から二千年前とも三千年前とも言われている。

またそのルーツは、西はマレーシアやインドネシア、東はメラネシアと大きく分かれているが、島々の間で混血がくり返されてきたために、今となっては特定することがむずかしい。

文化人類学者は、かってここに黄金郷があって、それがある日忽然と海に没したという説はとらない。

しかし。人口は今よりはるかに多く、例えばポナペ島のナンマドールの遺跡などから推して、かっては強大な高度に発達した社会があったと指摘している。

ともあれ、一五二一年、かの大航海士マジェランが、これらの島々の一部を「発見」したとき、ミクロネシアは、初めて歴史に登場したのだった。

むろん、我々が教科書で「地理上の発見時代」として学ぶ「西洋の歴史」にである。

艦隊が湾江に近づくや否や、まだ帆もいかりもおろさぬ中に、椰子の葉で、縫い合された帆をかけ、色彩を施した素早い丸木舟が数隻、不気味にこちらへ矢の如く飛んで来た。

素っ裸の素朴な自然児達が猿のような素速さで船上によじのぼって来た。

この自然児達は、あらゆる道徳的慣習の観念とは極めて縁遠かったので、そこらにあって眼にふれたものは、かたっぱしから無造作にかっぱらった。

(ツヴァイク著『マゼラン』高橋頴二・藤井智瑛訳) |

マジェランは、翌日、武装水兵を四十人上陸させ、近づいて来た島民たちを襲撃した。

逃げまどう島民たちを尻目に、空腹をかかえた水兵たちは藁小屋を焼き払い、取残された鶏や豚、果物などを思う存分奪い取り船に持ち帰った。

島民達はスペイン人から、スペイン人達は島民から、という掠奪の仕合が終った後で、この文明の泥棒達は、罰として、この島に永久に「泥棒島」(ラドローネン)という汚名をつけた。

この島が、前後の記録からして、ミクロネシア海域中の、米領グァムであるというのが定説になっている。

かくて、ミクロネシアは、光栄にも西洋によって「発見された」のであった、「猿のごとき野蛮人の泥棒」という汚名を着せられて。

だからと言って当然のことながら、この時、島々の歴史が始まったわけではなかった。

人々は、まだ鉄の存在は知らなかったが、木と石と珊瑚を巧みに用いて様々な道具をつくり、簡素だが快適な家を建てていた。

タコの木やハイビスカスの繊維は彩色されて、衣類や、花ゴザに仕上げられた。

カヌーは、パンの木をくりぬいてつくり、側面には、ヤシの繊維で舷外材(フロート)を結びつけた。

これによって、男たちは環礁(ラグーン)の中ばかりでなく、外洋へも漕ぎ出すことができた。

彼らは、驚くべき緻密な航海術を駆使して、遠くフィリピンやニューギニアにまで出かけて行ったと言う。

ミクロネシアの真の発見者は、海の波や空の星を読みとることが得意な天性の航海者たちだったのだ。

4 村の入口で top

自分たちの伝統を忠実に守って生きている人々を前にした時の快い衝撃と、そのあとに来る表し難いもの悲しさを、私たちはミクロネシアで何度か味わうことになるだろう。

その混乱した印象をうまく表現するのは難しいが、初めての村に一歩足を踏み入れた途端に、ムッとするような“人いきれ”と村人たちのけだるそうな視線に迎えられながら、むしろそれを心地よく感じることが、しばしばあるだろう。

こちらの来訪の意図が了解されるまでの数分間、村人たちが早口で話し合い、時々こちらに視線を送りながら互いに罵り合っているかに見えるほんの数分間、私たちはあたりを見まわしながら時をやり過ごさなければならない。

しかし、心配することはない。大人たちよりもはるかに好奇心の旺盛な子供たちが、所在のない時間を救ってくれる。

目と目で合図を送りあえば、もう、友達になれる。

あとは案内人のとりなしで、村の長がこちらに黙諾の合図を送ってくるのを待てばいい。

と、ここまでは、未知の村を訪れる外国人なら必ず通らなければならない儀礼に過ぎないのだが、ミクロネシアでは、このあとに何とも言いようのない空虚さが待っている。

未知の村に足を踏み入れたという期待と緊張が、次の瞬間、私たちの来意を納得した村人たちが一斉に歩み寄って来て、得意の日本語で話しかけてくる時、一気にほぐれてしまう。

まさか、ここが戦前日本が三十年間領有した「南洋群島」であるという認識も持たずにやって来たわけでもないのに、使われる日本語が厳しい教育でたたき込まれた由緒正しいものであったりすると、ますます奇妙な気持になってしまう。

ならば、はじめから日本語でやってくれればと思うのは、こちらの思い上がりというものだろう。

村人たちの早口はこちらに悟られたいためのものでもなく、ごく善意の会話にちがいないのだ。

にもかかわらず、奇妙な感じに襲われるのは、自分がかってこの村に何人もやって来た日本人たちの一人に過ぎないというあたりまえの事実につきあたったためと気付く。

しかし、これは全くこちらの勝手な感情だ。

ミクロネシアの島々では、四十歳以上の人はたいてい日本語を話す。

それも日本の若者にはピンと来ないような古風な日本語を。これに対して、島の若者たちは、日本語をほとんど理解せず、米国の統治下で教えこまれた英語を話す。

だから、日本人がミクロネシアを訪れると、中年以上の人とは日本語で、若者たちとは英語で話すことになる。

島の人同士が、自分たちの言葉で話し合うのを聞きながら、取残されたような感じに襲われるのは、彼らが日本語か英語かどちらかの言葉を話せるはずだという頭がこちらにあるからに違いない。

しかし考えてみれば、島の言葉を一向に覚えようとしない日本人のことを、彼らが気づかう心配は全くないわけなのだ。

5 初産の儀式 top

晴れて眩しく反射する環礁の内側を、スピード・ボートを頼んで、パラオ本島バベルダオブの西北海岸ガラスマウを訪れた。

船着場から未知の村に通じる小径で、五十センチもあるトカゲに出くわしながら、高さ四十メートルもあるかと見える椰子の林をぬって歩き進むうちに、どこからか女たちの賑やかな話し声が聞こえて来た。

家の裏手にまわってみると、竹で作った真新しい縁台に数人の老婆たちが坐って、ひとかかえけどもある大きなタロイモをしきりに切っていた。

傍の椰子の葉で葺いた質素な囲いがかまどになっていた。

そこに大きな鍋が二つかかっていてお湯が沸いていた。

タロイモから湯気があがっているところをみると、たった今、鍋から取出したところらしい。

「何年ぐらいでこんなに大きなタロイモができるんですか」

「二年から三年ぐらいさ。あんた食べたいのか」と言って、山刀で切ってこちらにさし出した。

「食事の準備ですか」とたずねると、老婆たちは顔を見合わせて笑った。

「赤ん坊が生まれたのさ」

見ると縁台には、なるほど生まれたばかりの赤ん坊がスヤスヤ眠っていた。

鍋のお湯は産湯だったのだ。

それにこの巨大なタロイモは、お湯の熱を逃がさないために鍋の中に入れておいたものだと判った。

竹の縁台の奥には。やはり乾燥した椰子の葉で葺いた囲いがあって、中にお産を終えた産婦が裸で足をまっすぐに伸ばして坐っていた。

傍に女の人(助産婦らしい)が一人いて、何かの葉で緑色の液体を産婦の体に塗りつけていた。

お婆さんたちの説明によるとこれはレボルト(パラオリンゴ)の葉で、椰子油とナスに似たタラップという植物の根を溶かした液を塗っているのだと言う。

これはお産で荒れた肌を治すのと、消耗した体力を回復するのに役立つ。一日三回、五日から一週間つづけられる。 |

初産は畏敬の念をもってむかえられる(パラオ)

|

助産婦はココヤシの実の中に、草の煮汁を入れて、それを産婦の体のすみずみにまでふりかけた。

じっとがまんしていた産婦は、遂に苦痛の叫びをあげてしまった。

昔は、初産の時、自力で産めない妊婦は、腹を切り裂いて赤ん坊を取出されたという。

そのため女は母親になる喜びも知らずに死ぬことが多かったと聞く。

そこで、今でも初産は畏敬の念をもってむかえられ、無事に赤ん坊がうまれると盛大な儀式が行なわわる。

儀式が終ると、妻として、そしてタロイモ畑の働き手として一族の一員となるのだ。

縁台のお婆さんたちは、うろ覚えの日本語で懸命に説明してくれた。

このガラスマウ村には戦前、ボーキサイトの採掘場があり、多くの日本人技師や鉱夫がいたので、日本語は村の公用語になっていたのだと言う。

今、その採掘現場の跡は、谷の向こうの斜面に見えて、赤くただれた地肌をむき出しにして静まりかえっている。

鉱石をケーブルで運んだときの鉄柱の礎石だけが、それでも村のあちこちに残っていて当時を忍ばせている。

お婆さんの一人が、その礎石の上に「デンキバシラ」が立っていたと言った。

「デンキバシラ」は大切なボーキサイトを運ぶものなので。村の人たちは近寄るのを禁じられていたという。

戦争が激しくなるにつれて、技師や鉱夫たちの顔つきは厳しくなり、“ハトバ”からは鉱石がどんどん運ばれて行った。

その“ハトバ”は、ジャングルから海に注ぎ込む河口につくられており、今も、鉱石の積み出しに使った三階建のコンクリートの残骸がポツンと建っている。

戦況が思わしくなくなって、技師や鉱夫たちがすっかり引き揚げて行ったあとには、採掘の道具や機械の他に、赤さびた鉱滓が河口一面に打ち捨てられていた。

さっきからかまどの横に坐って椰子の葉の籠を編んでいた三十前後の女の人が「あんたは結局何を聞きに来たのか」といくぶん怒ったような目つきで尋ねてきた。

一見のんびりした風情のこの村に、近頃得体の知れない外国人がよく訪ねて来るので警戒をしているのだという。

実際、ガラスマウ村は、信託統治が終了したあと、米国の軍事施設の候補地にあげられており、村人たちは厄介なことになったと思っているのである。

厄介なことは、この村にだけ起こっているわけではなくて、ミクロネシア全体に起こっている。

しかもこの厄介なことは、ミクロネシアが負わされてきた歴史上の厄介なことに縁どられているので、ミクロネシアを旅することは、過去を、それがまだ生きている近さにあるように旅することだと思えてくるのだ。

6 さまざまな顔 top

パラオ博物館では、この島の混然たる歴史そのままに、さまざまな展示物を見ることができる。

敷地に昔の集会場(アバイ)の現寸大のものとか旧日本軍の高射砲などが展示されているかと思うと、内部には、伝統的な生活の道具――カヌーや漁具などの他に、日本時代のボートレースの優勝旗、日本兵の投降を促す米軍のビラなどが雑然と保存されている。

こうした展示物にまざって、柱の一つに奇妙なタイプ打ちの名簿が貼ってあるのが目についた。

名簿の上には銃を持った兵服のパラオ人の写真が添えてあった。

聞くと、この島からベトナム戦争に参加した人の写真と名簿だと館員の老人が教えてくれた。

なんでまたこんなものを博物館に展示するのかとたずねると、これもパラオの記念物だという答えが返ってきた。

あとでわかったことだが、この名簿はほんの一部にすぎなかった。

ベトナム戦争中には、島を出てグァム島に渡り、米軍に志願した男たちが相当数いたという。

相当数というだけで、正確な数はついにわからなかった(この種の統計は島ではほとんど期待できない)。

ベトナム戦争に参加したという人の話は、その後パラオ以外の島々でも数多く聞くことがあった。

たとえばサイパンで会ったディエゴ・メンディエラ青年は、グリーン・ペレーで活躍した話を誇らしげに語った。

彼は図抜けて太い二の腕を自慢らしく見せながら、いかに厳しい関門をくぐって自分が選抜されたか、訓練の想像を絶する熾烈さ、サバイバルのための決死の行程のことなどについて、一気にまくしたてた。

「なんでそんなに苦しい思いをしてまで志願したのだ」と聞くと、

「チャンスさ。あらゆるチャンスをつかむためさ。

それに、俺のおやじも日本時代には憲兵隊の下で働いていたんだ。卑怯者扱いはごめんだ」と答えた。

親子二代でよその国の戦争に参加したことになるが、こうしたケースは決して珍しくなかった。

メンディーラ青年に、朝鮮戦争に参加した人もいるのかとたずねると、それもいたと言う。

サイパンのある高校の校長先生は、男子卒業生の六、七十パーセントが米兵になりたいという希望を持っていると話してくれた。

実際、木陰でマリファナを吸っている高校生や若者たちをつかまえて聞いてみると、確かに、大半が米軍に入りたいと答える。

何故かと質問すると島にいても就職口がないから仕方がないのだという答えが判で押したように返ってくる。

実際、ミクロネシアの島々では、高校を卒業してから就職口があるのはせいぜい十パーセント程度、それも学校の先生か地区政府の役人になるという道しかない。

就職すべき会社も工場も農場もほとんど存在しないのである。 ごく一握りのエリートだけがアメリカの大学に進学するが、残りの大半は、就職口がないのでブラブラしている。

太平洋戦争中、パラオ挺身隊の一人として日本のために戦ったケペコル・マリウルさんは最近、息子を米軍に入隊させた。

その理由は、米軍に入れば給料を貰えてその上いろいろな技術を手につけることができるし、就職の道も開けるというのである。

昔のような戦争に息子が駆りたてられることはあるまいとマリウハさんは言った。

米領グァムの目抜き通りに、米軍の兵員募集所がある。

モダンなショーウィンドウには派手なポスターがペタペタと貼ってある。

「陸軍入隊者につづけ」

「技術を身につけ貯金をしよう」

「空軍は君の挑戦を待っている」

「毎年三十日の有給休暇、食費、医療費一切無料、君には経験だけが残る」

冷房のよくきいたオフィスで、数人の若者がソファに坐って面接の順番を待っていた。 |

兵員募集ポスター

米国の沿岸警備隊に入隊宣誓をする

サイパンの若者(パシフィック・デイリー・ニュース)

|

壁には。グァムの時計の他に、ホノルル、米国本土(東部と西部)の時計が掛かっていた。

順番を待つ若者たちに出身地を聞くと、二人はサイパン、二人はトラック、もう一人はフィリピンと答えた。

四人ともグァムで永住許可証(ブリーン・カード)をとっていた。

米軍に入隊するためにはグリーン・カードを持っていなければならないのだ。

だから、ミクロネシアの島々の若者たちは、米軍に入りたければまずグァムに出て、ここでホテルのボーイや空港のポーターなどをしながら永住権を取得する。

むしろ若者たちの最終目標は米兵になることではない。

二人いたサイパン出身の若者の一人は、海兵隊のPRフィルムを見ながら、

「僕は機械のメカニシャンになって自動車整備工場を持つのが夢です」と語った。

傍にはフィアンセとおぼしき娘がいかにも将来の生活がかかっているというふうに付添っていた。

グァムで発刊されているパシフィック・ディリー・ニュースに宣誓する若者の写真入りで次のような記事が載った。

「初のサイパン人、沿岸警備隊に入隊――サイパン、サン・アントニオ出身のフランシスコ・パラシオス十八歳は、マリアナ市民の軍籍取得を認める新しい法律にジミー・カーター大統領がサインして以来、軍隊に入隊する最初のマリアナ市民となった。

昨年、ワシントンの沿岸警備隊事務所 は、北マリアナ市民は一九八一年に信託統治が終了する以前に、また北マリアナ連邦樹立の盟約が 完全に効力を発する以前に、沿岸警備隊に登録しうることを決定した」

つまり、この記事は、まもなく米領に近い状態になるサイパンの若者は、他のミクロネシアとは一線を画して、グリーン・カードを取得しなくとも米軍に入隊できることを報じている。

就職難のサイパンから、若者たちが続々と米兵になって行く日は目前に近づいている。

ミクロネシアにはさまざまな顔がある。四百年に及ぶ外国支配の影を人々の生活の随所に見ることができる。

そわらは互いに影響しあいながら複雑な気質を形づくっていく。

ミクロネシアを旅することは、くりかえして言うが、幾重にも錯綜した歴史の中へ分け入ることにほかならない。

top

**************************************** |