|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

三章 アメリカの統治時代

1 戦略的信託統治 top

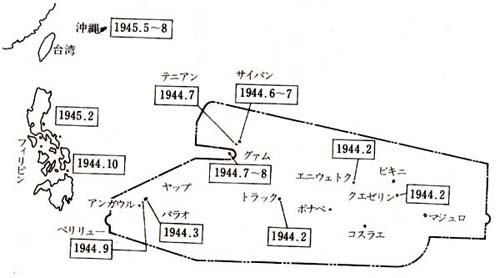

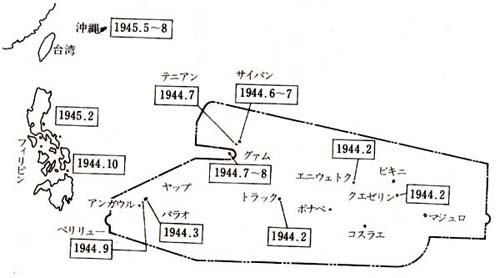

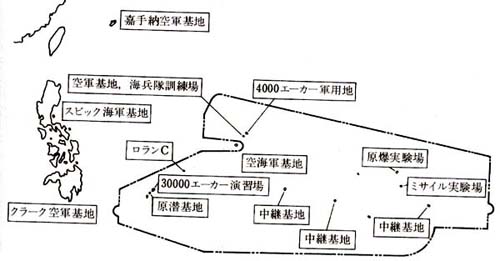

ここに二枚の地図ある。

一枚は、一九四四年(昭和十九年)に日米両軍が死闘をくり広げた激戦地ミクロネシアの地図。

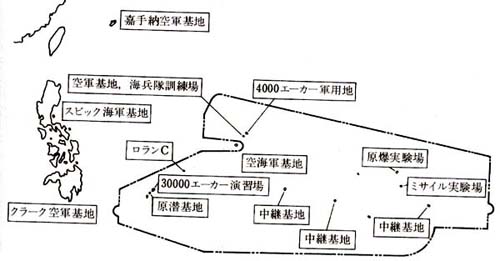

もう一枚は、米国の軍事基地や施設が書きこまれた現在のミクロネシアの地図。

これら二枚の地図を重れ合わせて見ると、奇妙な符食があるのに気づく。

太平洋戦争の激戦地は、ほとんど例外なく、現在は米国の太平洋戦略上の重要地点に変わっている。

これにフィリピンスビック基地)と沖縄(嘉手納基地)を書き加えれば、二枚の地図はピッタリと重なってしまうだろう。

ここで地勢学をもち出すつもりはないが、二枚の地図の符合は、敗戦をさかいに歴史を二分してしまう日本人の思考方法では到底理解できない戦略上の一貫性を米国側が持っていたことを物語っている。

この一貫性は、米国がどのような展望と確信を持って太平洋戦争を遂行してきたかを見れば納得できるだろう。

一九四一年十二月八日の日米開戦後、米軍主脳部がいかにして日本を敗北に追いこむかを考えていた頃、米国内のもうひとつの勢力が、日本敗戦後の事態を予想して様々な研究に着手していた。 |

太平洋戦争の激戦地

米軍基地及び施設

|

一九四二年二月、米国務省の中に戦後外交政策諮問委員会が設けられ、戦後の秩序を決定づける領土問題や安全保障の問題が早くも検討の対象にされていた。

当初、この委員会は専ら日本の拡大した領土を日清戦争当時の状態にまで戻すための討議を行ない、第二次大戦は、日本が樺太、満州、台湾、朝鮮そして南洋群島を放棄することによって終わると諮問した。

しかし、委員会は二年目に入ると、そうした対日政策(日本の処遇)の枠をこえて、戦後のアジア太平洋地域の新しい秩序をどう樹立していくか、という点に議論の中心を移していった。

しかし、軍内部には依然として「真珠湾の悲劇を忘れるな」の合言葉のもとに、日本を民族として根絶しなければ、再び米国が脅威にさらされるという考えが根強くあった。

太平洋から日本を完全にたたき出し、かわって米軍がそこに強固な軍事基地を設けなければならないという意見が主流を占めていた。

当時、国務省の会議に出席したある海軍の代表は

「日本の敗戦後、太平洋の安全保障は米国こそが責任を負うべきであり、そのためにはミクロネシア領域内に軍事基地を設ける無制限の権利を持つべきだ」という主張を繰返した。

しかし、米国政府はこうした議論か交わされるずっと以前に反植民地主義、領土不拡大主義を国是として内外に宣言していた。

即ち、一九四一年八月、ルーズベルト大統領は、英国のチャーチル首相と大西洋のニューファンドランド沖で会談し、世界戦争遂行の目標と、戦後指導の原則について討議をしていた。

その結果は「大西洋憲章」として世界に向け官言された。

即ち、「世界のより良き将来に対する両者の希望」として、

一、両国とも領土その他の拡張を希望しない。

二、関係人民の希望に反して領土を変更しない。

この反植民地、領土不拡大の原則は、海軍内部に根強かった太平洋の基地化構想と鋭く対立する内容をもっていた。

そこで、国務省は、「大西洋憲章」と戦後太平洋戦略という相矛盾する要求をうまく調和させ、両者ともに満足を与えることに腐心した。

その結果考案されたのは、国際連合という中間的な機構を介してミクロネシアをその信託統治領にするという方法であった。つまり、太平洋戦争の激戦地ミクロネシアを何らかの形で国際秩序の枠組の中にとどめつつ、実質的にはここを米国の太平洋戦略の拠点としていくという構想が、この制度の中で実現されることになったのである。

もともと米国から出てきた信託統治制度の考え方が、国際的な舞台に登場するのは、一九四五年のヤルタ会議においてだった。

米、英、ソ三国は、仏、中と協議の上、信託統治制度を立案し、国連憲章の中に規定するためにサンフランシスコ会議に提出することとする。

ところが、実際の立案はもっぱら米国が行ない、サンフランシスコ会議に提出された原案は、米国の意向を大幅に取入れたものとなった。

信託統治制度は、「米国の軍事的、戦略的権利を保障するもの」であり、かつ「太平洋地域及びその他の地域における平和と安全を確保するために利用されること」が大前提とされたのである。

一九四五年六月、信託統治制度に関する米国の原案は、サンフランシスコ会議で若干の修正を受けて可決され国連憲章の中にうたいこまれることになった。

しかも米国は国連憲章そのものの中に、信託統治制度の軍事的、戦略的側面を明文化して盛りこむことに成功した。

憲章第八十二条は、信託統治領を適宜「戦略区域」に指定できることを規定し、第八十三条は、その「戦略区域」は国連総会ではなく安全保障理事会の管轄下に置かれると規定している。

つまり、国連憲章の精神である「世界の平和と安全のため」に、信託統治領は軍事戦略的に使用できるというのである。

米国がミクロネシアを「戦略的」信託統治領としたことは言うまでもない。

しかも、安保理事会において拒否権を持つ米国は、この地域に対して絶対的な権限を持つに至った。

こうした米国にとってまことに好都合な結果は、実は戦後処理についての最終協議がもたれたヤルタ会議において既に約束されていたのである。

米国のミクロネシア戦略区域化案は、「ソ連の参戦と樺太・千島の領有に関する秘密協定」と交換条件にされていたのである。

一九四七年二月二十七日、安全保障理事会の席上、米国のウォーレン・オースティン代表はさっそくミクロネシアの戦略区域としての意味を強調する演説を行なっている。

これらの島々から日本の侵略者を追放するにあたり、幾千ものアメリカ人の生命と熾烈な戦闘のために夥しい費用と年月が費やされた。

島々はアメリカ合衆国の安全にとって完全な戦略的、物理的、複合的な生命線を成している。

したがって、米国はこの地域が再び米国や国連加盟国に対する攻撃のためのスプリング・ボードとして利用されてはならないと断言する。

オースティン代表は最後に、これら米国にとって戦略上死活の地域であるミクロネシアの島々を、併合ではなく信託統治領とするのは、ひとえに世界の平和と安全を願ってのことなのだとつけ加えるのを忘れなかった。

ひき続き、一九四七年三月から四月にかけて行なわれた安保理事会で、米国が提出した「旧日本委任統治諸島に関する信託統治協定」原案は審議され、ほぼ原案通り可決された。

その際。ソ連のグロムイコ代表は「米国は日本を打ち破るに際して決定的な役割を果たした」と賛辞を与え、米国案を承認する演説を行なった。

かくて、ミクロネシアは米ソ超大国の政治的妥協の産物として、世界に例を見ない「戦略的信託統治領」となったである。

2 閉鎖区域 top

米国が国連との間に結んだ信託統治協定の中に、ミクロネシアを戦略区域とするための明確な規定が含まれていた。

第五条は「世界の平和と安全を維持するために、①信託統治領の中に軍事基地を設けること、及び②軍隊を駐留させたり使用したりすることが認められなければならない」と規定し、また、第十三条は「安全保障上の理由から、部外者の信託統治領内への立入りを随時禁止することができる」としている。

米国は、信託統治協定の中にこうした取り決めを挿入することによって、国連の干渉を一切受けることなくミクロネシアを自由に使用することが可能になった。

パスポートを手にした米国は、早速マーシャル諸島の一部を閉鎖区域として核実験を開始した。

一九四七年十二月、米原子力委員会は、信託統治協定の発効と同時に、「核兵器の改良と実験のために、太平洋に実験場を常設する」と発表し、マーシャル諸島中のエニウェトク環礁の周辺を閉鎖区域に指定した。

同委員会は、ここを選んだ理由として、人口がわずか百五十四人しかないこと、周囲から隔絶していることをあげた。

人々は代替地として指定された小さな無人島ウジェラン環礁に強制移住させられた。

以後、一九五八年までのおよそ十年間に、米国は四十三回に及ぶ核実験をエニウェトク環礁で繰返した。

しかし、これ以前、つまり太平洋の島々から日本を追い出してから信託統治協定を結ぶまでの間、一九四六年七月、米国はマーシャル海域中のビキニ環礁で「クロスロード作戦」と名付ける核実験を行なっていた。

ビキニに白羽の矢を立てた米軍の責任者は、狂暴な日本軍を島々から撃退した「解放軍」としての威信を誇示しながら、核実験のための島の提供と、ここからの立退きを求めた。

「責任者」は島の人々にむかって「この実験は、世界の平和と安全のためだ」と強調した。

「二発の原爆投下が、あの日本を無条件降服に追い込み、その結果、世界の平和と安全が回復されたではないか」

当時、ビキニの人々はこの「平和の使者」の言葉を信じてしまうほどに純朴だった。

全人類の福祉に貢献するのにぜひ必要な実験のためには、一時的な便宜をはかるのは島の義務であり名誉でさえあると思いこまされてしまった。

人々はやがてビキニよりもずっと小さなロンゲリッタ島に移住した。ロンゲリッタ島は無人島だった。

無人というのは食物がとれないのでそうなっていたと考えてよい。

しかし、一時的な便宜供与のつもりで移住した人々はさっそく深刻な食糧不足に悩まなければならなかった。

しかし、早くビキニに帰りたいという人々の希望を米軍当局は聞き入れなかった。

一九四六年七月一日午前九時、戦後第一回目の原爆実験が強行された。

つづいて、七月二十五日午前八時三十五分、このシリーズの二発目の原爆、ベーカー爆弾が今度は水中で炸裂した。

米軍当局者は、この実験で原爆が生物体を緩慢な死に導くものとしてこの上なく有効な兵器であるという確証を得た。

広島、長崎に落とされた原爆が、瞬間的な大量殺戮能力を実証して見せたとすれば、この実験は、放射能の人体への残留という核兵器の持つもう一つの「可能性」を認識させた。

もっとも、広島と長崎では、被爆後確実に緩慢な死が人々をとらえ続けていたのであるが。

ビキニを出た人々は、ついに不毛のロンゲリッタ島を放棄し、一時クェゼリン環礁の米軍基地に収容されたのち、ビキニからさらに一千キロも離れたキリ島に移住した。

しかし、このような無法なやり方をいつまでも続けられるはずがないことを、当の米政府関係者自身がもっともよく知っていた。

そこで前述のように、ミクロネシアを戦略的信託統治領として国際的に認めさせるべく奔走したのである。

にもかかわらず、島を追われたビキニの人々の望郷の念は、こうした国際的なとり決めとは無関係にますます募るばかりだった。

その後、ビキニはあの水爆実験(一九五四年三月一日)を頂点とする度重なる核実験の主要な舞台となったことは言うまでもない。

一九六八年八月、米大統領は「ビキニ環礁に人が住んでも安全である」と宣言した。

「一時的な移住」から三十一年後の一九七七年、百四十五人の住民がビキニ島に帰った。

しかし、彼らが夢にまで見た島はもはや昔の面影をとどめていなかった。

むろん、二十六戸あった藁葺きの家は跡かたもなく、そこには帰還者のためにプレハブ住宅が用意されていた。

その上、こともあろうにビキニには、まだ放射能が残存していた。

帰島した人々の被爆線量は急激に上昇した。

ビキニは今後三~四十年間は閉鎖されることになった。 |

安全宣言が出されたが……。(放射能除去作業)

|

3 ズー・セオリー top

「ズー・セオリー」(動物園理論)という奇妙なコトバがある。

文字通り、動物を繿の中に閉じ込め、人間様の観賞のために動物が餓死しない程度に餌を投げ与えるという意味だが、この場合、「動物園」とはミクロネシアのことを指している。

アメリカのミクロネシア統治の第一期ともいえる一九四五年から六二年までの間、ミクロネシアはまさしく「動物園」として扱われた。

しかし「動物園」という牧歌的な言葉の響きとは裏腹に、ミクロネシアは米ソの冷戦の中で明らかに一つの歴史的役割を担わされていた。

ビキニ、エニウェトクにおける核実験、クェゼリン島でのミサイル実験、そしてサイパンにおけるClA秘密基地の建設(ここで大陸反攻を企てる台湾国民党政府軍の訓練が行なわれたこともある)などが、ミクロネシアという「動物園」の柵の内側で排他的に行なわれていた。

米当局者の頭の中には、ミクロネシアの人々の自治意識を育てるなどという政策は全くと言っていいほどなかった。

一九四七年に信託統治協定が結ばれたあと、ミクロネシアは形式上は軍政から高等弁務官を頂点とする民政に移されたのだが、実際には一九五一年まで高等弁務官は海軍の軍人が任命されていた。

(マリアナ地区は、一九六二年まで軍政が施かれていた)

一九五一年以降、ミクロネシアは米内務省の管轄下に入ることになったが、この内務省はこれまでにエスキモーやアメリカ・インディアンの囲い込み政策を実行してきたところで、ミクロネシアにもズー・セオリーという囲い込み政策を応用したのだった。

この囲いの中に入ることができたのは、米軍関係者と「二十世紀の未開」を研究テーマとする文化人類学者たちであった(もっとも文化人類学者という名目のClAも中にはいるという話である)。

戦前のある時期、日本が「南洋群島」を南方進出の拠点として戦略的位置づけを行なっていた時期、学問的中立を標榜しながらも、結果的には軍部の南進のための基礎資料をせっせと巣めていた日本の御用学者たちの姿とよく似ている。

ともあれ、このミクロネシア運営のために米国が投じた援助額は、例えば一九五二年の場合、年間五百万ドルにすぎなかった。

これは同じ頃サイパン北部に設けられたClA基地の維持費二千八百万ドルにとうてい及びもつかない額だった。

しかし、外部からの干渉を一切遮断してきた「秘密の動物園」にも、一九六一年には国連の視察団が訪れるなど、国際的な監視の目が徐々に厳しくなってきた。

また、前年の十二月に行なわれた第十五回国連総会で「植民地独立宣言」が採択され、次々に信託統治領は独立ないしは隣接国との併合を果たしていた。

こうした動きにつれて、施政国アメリカは戦略区域ミクロネシアを決して手離さないという前提に立って、独立でも併合でもない「第三の道」を模索し始めた。

4 ソロモン報告 top

ケネディ大統領(一九六~六三年)は、ミクロネシアをいつまで信託統治の状態に置いておくのか、という鮟しい国際世論の矛先をかわしつつ、いかにしてミクロネシアを米国との「恒久的な関係」の枠組の中に組み入れていくかということを考えていた。

大統領の閣議はミクロネシアは戦略上不可欠の地域であるという認識に立って、一九六三年五月、「国家安全行動メモ(NASM)二四五号」を採択し、現地への調査団派遣を決定した。

調査団は、ハーバード大学ビジネス・スクールのアンソニー・ソロモン教授(のちに、全米金融界のナンバー・ツウ、ニューヨーク連邦準備銀行総裁の地位についた)を団長として、内務省の領土局長、太平洋統合軍の司令官、平和部隊の幹部の他、経済、財政、教育の専門家など九人で構成された。

一行は、六週間の調査の結果、ミクロネシアの政治、経済、教育、衛生の各分野にわたって詳細な報告を行なった。

しかし、この「ソロモン報告」が公表されたのは、調査を命令したケネディ大統領が暗殺されて五年後の一九六八年だった。

しかし何故か報告書のうち公表されたのは、政治部門を除く三つの分野――経済、教育、衛生――のみであった。

その後一九七一年、秘密扱いにされていた政治部門の報告書が、ハワイのミクロネシア独立運動家たちの手で暴露された。

彼らのミニコミ誌『若いミクロネシア人たち』の一九七一年三月号は

「ソロモン・リポート暴露さる! 植民地化を目論むアメリカの非情な青写真」

と題して特集を組んだ。

ミニコミ誌のスタッフの一人、パラオ出身のフランシスコ・ウルドン氏は「ソロモン報告」を次のように紹介している。

親受なる読者諸君i

八年前(一九六三年)ワシントンから不可解な視察団がミクロネシアにやって来た。

彼らはたくさんの質問をして帰り、やがて視察団そのものよりさらに不可解な報告書を書きあげた。

その報告の一部は秘密扱いを解かれて公表されたが、しかし、ミクロネシアの将来の政治的地位に関する行動計画は、今日まで秘密にされ、一握りのアメリカ人の目にしか触れられていなかった。

……この「ソロモン報告」を一読すれば、何故これが今まで公表されなかったかがわかるだろう。

報告書はまた、米国が今日ミクロネシアで行なっていることを、よりよく理解することを可能にするだろう。 |

「非情の青写真」は、まずミクロネシアで独立を求める声はわずか二~五パーセントにすぎない。

しかも、米国との連合について目立った反対はない、という調査結果を前提として、一九六七年か六八年に米国との「恒久的な関係」を樹立するための住民投票を行なうべきだと提案する。

そして、住民投票を(米国にとって)好ましい結果に導くためには、いかなる資本投下や人材投入のプログラムが必要であるかを具体的に勧告している。

その内容は概略次のようになる。

①米国に対する不信感をとり除くために、各地区に適当な行政官を置き、リーダーたちと絶えず接触を保って行く。

②ミクロネシアのリーダーたちが、米国を訪問する時には。内務省がスポンサーになる。

③教育システムの中に、米国式のカリキュラムと愛国的儀式を導入する。

④若者たちのために、大学奨学金制度を拡充する。

⑤平和部隊を送り込み、住民との交流を深め親米感情を育てる。

⑥ミクロネシア議会を設置し、自治の外観をととのえ、自信を持たせる。ただし、議会は高等弁務 官の監督下に置く。 |

以上のような環境づくりを着実に行なった上で、住民投票はもっとも適切な時期に実施されなければならないと結論づける。

そして、「ソロモン報告」のもっともマキャペリスティックな性格は、住民投票に際しての具体的なテクニックを述べるところで遺憾無く発揮される。

即ち、住民投票の時は、ミクロネシア人への質問を次の二つに限定しなければならないとする。

①あなたは、独立国になることに賛成しますか?

②あなたは、アメリカ合衆国との恒久的な連合に賛成しますか?

このような二つの設問を置くことで、ミクロネシア人の独立への希望をそらし、②の米国との連合の得票を増やそうと意図していることは明白である。

しかし、信託統治協定の規定によれば「施政権者は信託統治領の自治または独立にむけて援助をしなければならない」ことになっており、②の設問自体が本来あり得ないことなのである。

しかし、ここで「ソロモン報告」の執筆者は予想される批判を充分ふまえて、次のようなテクニックを披露する。

長くなるが原文のまま引用してみよう。

国連の中には、我々の目的を察知して、住民投票は独立という一つの選択に限定されるべきだ。

何故なら信託統治の基本的な精神は、それが独立の形で終わらなければならないということなのだと主張する国々が出てくるだろう。

また、ある国々は、ミクロネシアは一九六七~六八年の発展と依存の状態では、事実上独立を選ぶことはできない。

それゆえ、真の選択の自由を与えられていない、と主張するかも知れない。

後者の批判は、第三の選択肢を含めることによってある程度無効にすることができる――

すなわち、施政権者米国との信託統治の状態を当分続けるという選択肢である。 |

かくて、独立か信託統治(現状)の継続かという二つの選択肢の間に、「米国との連合」という最も勝目のありそうな一項目をカムフラージュして挿入しようというのである。

しかし、「ソロモン報告」が暴露された一九七一年当時、米政府当局者は「この報告は公式には採用されたことはない」と繰返した。

確かに、ケネディの暗殺、ベトナム戦争の激化などによって、「ソロモン報告」のタイム・スケジュールは大きくズレたとはいえ、その後の米国とミクロネシアとの交渉の過程で、この「無情な青写真」が着々と実現されていくのを見るだろう。

まず一九六五年、米国は高等弁務官の監督の下に、ミクロネシア議会を発足させ、曲りなりにも自治の外観を整えた。

しかし、島の代表者たちは押し着せの自治に甘んじていたわけではなかった。

ミクロネシア議会は、一九六七年に「将来の政治地位のための委員会」をスタートさせ、さらに一九七〇年にはこれを「将来の地位のための上下両院合同委員会」と改名し、積極的に米国との交渉を推しすすめた。

5 ニクソン・ドクトリン top

一九六九年、アメリカのニクソン大統領がアジア諸国歴訪の旅に先立って、グァムで行なった記者会見で、「アジア諸国の自主防衛努力の強化と、アメリカの軍事費負担の削減」という方針(=ニクソン・ドクトリン)を表明したとき、ミクロネシアの島々は、ポスト・ペトナムの新しい防衛ライン上に置かれることが予告された。

米海軍中佐マーヴィン・L・デュークはこの年の秋、海兵隊公報で次のような発言をしている。

「現在米国が、西太平洋で日本、沖縄、台湾、フィリピンを結んで保持している防衛線は、とどのつまり空虚なものとなりそうだ。 ……五日から我々の強固な同盟国フィリピンの国民からさえ、“ヤンキー・ゴー・ホーム”の叫びがますます強く聞かれる。

一九七〇年代には日米安保条約の改訂期を迎える。

我々がかつて日本に要求した基地の数は再び削減されることは疑いないし、堅固に見えた沖縄のとりでは一層不安定なものとなろう」 |

かくてアジアの同盟国が未来永却に米軍基地としての機能を果たすであろうという保障はとこにもなくなった今、ベトナムへのB-52出撃基地でもあったグァム島が、にわかに新しい防衛線上の要石として浮上してきた。

グァムには、B-52の出撃基地の他にも、ポラリス潜水艦の前進基地があり、巨大な海軍補給センターとしての役割もある。

アメリカ海軍は、ここに横須賀やフィリピンのスビック基地と同程度の艦艇修理施設を建設しうると考えている。

しかし、戦術家たちは「バスケッ卜の中にあまりに多くの卵を入れすぎた」と批判する。

グァムを中心としたミクロネシアが再び脚光を浴びるに至ったのは、こうした背景からであった。

新しい防衛ライン上には、グァムの他に、サイパン、テニアンそしてパラオなどミクロネシアの西側端の島々が弓状に並ぶことになった。

このように、沖縄からさらに千キロも防衛ラインを後退させるについては、戦略兵器の高度な配備が前提になっていることは言うまでもない。

「人力より火力で」というスローガンによってしばしば要約される方針に基づいて、ワシントンはミクロネシアにミサイルと原子力潜水艦の基地や、ミサイル実験場を置くことを再認識した。

一九七〇年に発表された「ハロラン論文」は、アジア太平洋地域における核戦略の変換を次のように示唆している。

アジア諸国に拡散している地上部隊を漸次撤退させ、これにともなって前進基地を、グァムを中心とするミクロネシアまで後退させること、機動戦力を強化すること、及び日本を中心とするアジア集団安全保障体制をつくることなどを同論文は提案した。

そして、まさに、一九六九年のニクソン・ドクトリンの発表をさかいに、米国はミクロネシアを(軍時戦略上の)恒久的パートナーとしておくべく「将来の政治地位に関する交渉」を開始したのであった。

米国は、国際世論に対する配慮からミクロネシアに自治の外観を与えたものの、その実ベトナム戦争後の新しい防衛拠点をミクロネシアに確保するという命題を決して諦めることはできなかったのである。

6 独立か従属か(ミ・米交渉の舞台裏)

top

一九七〇年代は、ミクロネシアの基地化構想を上首尾に実現したいと考える米国と、その米国の要求を経済援助とバランスにかけつつ自治あるいは独立への道を歩もうとするミクロネシア側との政治的かけひきの時代だったと言ってもよい。

この七〇年代のミ・米交渉のプロセスについては、斎藤達雄氏の『ミクロネシア』に克明に著されているので参照されることをすすめるが、現在のミクロネシアの(特にパラオの)政治的混乱の意味を理解する上でぜひとも必要なので、参考のためにここに要約しておきたい。

一九七〇年五月、第二回目のミ・米交渉はサイパン島で行なわれた。席上、ミクロネシア側代表は、米国のへイドン・ウィリアムズ大使に次のような「自治権の四原則」をつきつけた。四原則とは、

①ミクロネシアの主権はミクロネシア自身にある。

②ミクロネシア人は自治又は独立についての選択権を持つ。

③ミクロネシアは独自の憲法を制定する権利を持つ。

④ミクロネシアと米国との間に、どちらからでも解消できる「自由連合協定」を結ぶ。 |

ここで言う「自由連合」とは、あくまでもミクロネシア側の発想として、独立へのステップとして暫定的な連合関係を結ぶというものだった。

100-11

しかし、これに対して米国は、ミクロネシアをプエルト・リコ同様の自治領の地位にとどめておこうと考えていた。

プエルト・リコ同様にということは、米国がそこを「資本投下市場」「原料供給地」「公害輸出先」「軍事基地」と見なしているのと同様にという意味であった。

この会談はもの分れに終わった。

|

第三回ミ・米交渉(ハワイ1971年10月)

|

ラザルス・サリー代表(左)とヘイドン・ウィリアムズ大使

|

つづいて一九七一年十月、ハワイのマウイ島ハナで、「太平洋信託統治領の将来の政治的地位」に関する第三回目の交渉がもたれた。

交渉の第一日目、ミクロネシア側の代表、ラザルス・サリー上院議員は、冒頭次のような声明を読みあげた。

「我々は、独立について話し合うためにここに来た。それこそが、この交渉の真の議題だと感ずるからだ。

我々は自由を求め、自治を望む。そして我々自身の言葉使いで世界の他の国々とつき合い、我々自身の失敗を犯したいと思う。

もしも、ミクロネシアに独立が急激にやってきたならば、それは同時に重荷をもたらすだろうということを、我々は充分に心得ている。

もしその重荷に耐えなければならないのなら、我々はそれに耐える準備がある」

ラザルス・サリー上院議員(米)は、この声明の中で、ミクロネシアは、統一国家として生きて行くことを宣言した。

これに対して、米国のヘイドン・ウィリアムズ大使は大統領特使としての資格で次のように発言した。

「私は、ミクロネシアの現状処理にあたるアメリカの政策立案者と、わが代表メンバーは、ミクロネシアの人々が自分たちの土地をいかに大切にしているかということを充分に理解していることを保証する」と前置きして、ミクロネシアの独立要求の話にはほとんどとりあわず、一方的にミクロネシア領域内の米軍基地の候補地を読みあげた。

以下は、一九七一年の時点での米側の要求である。

①マーシャル諸島――クエゼリン環礁のミサイル発射場の継続使用。これは自由世界防衛のための軍事的研究のためであり、将来の科学的進歩と世界情勢の変化によって完了する。

②マリアナ諸島――第一にテニアン島の飛行場修復と関連施設の建設。

サイパン島に、四千エー力―の軍用地の確保。

ファラン・デ・メデニラ島を爆撃訓練場にする。

③パラオ諸島――四つの地域を将来の使用のためにオプションしておきたい。

コロール島のマラカル港を原子力潜水艦の寄港地とし、その近接地四十エーカーに軍事施設をつくる。

パラオ本島バベルダオブに、建築物をつくり、物質(毒ガスとも核兵器ともいわれる)の貯蔵をする。

海兵隊の訓練基地として三万エーカーの土地を確保する。

以上の施設を維持するために、軍用飛行場を現在使用中の民間飛行場に併設する。 |

しかし、このような米国側の一方的な軍事基地化構想が、ミクロネシア代表たちに歓迎されなかったのは言うまでもない。

翌一九七二年四月、第四回目のミ・米交渉がパラオで行なわれた。

この会議で米側代表は、信託統治終了後のミクロネシアの外交と防衛は米国が、内政はミクロネシアがそれぞれ権限を分け合うというその後のミ・米交渉の基調を決めるコンパクト(将来の地位を規定するミ・米協定)を提示した。

特に、防衛に関する内容は米国政府が

①ミクロネシアの防衛に対する責任、

②第三国が軍事目的でミクロネシアを使用することを妨げる能力、

③太平洋地域における米国の安全保障責任を果たすためにミクロネシア内に建設されることになる軍事基地を使用する権利を専有する、というものであった。

このコンパクトが米国側の解釈による「自由連合協定」の素案になるものだったのである。

これに対して、ミクロネシア側は、外交、防衛問題についても発言権を要求した。

代表のラザルス・サリー氏は、ミクロネシアは内政、外交に関する権限を持つ主権国家であり、きわめて限定された範囲内で米国に軍事、外交の権限を委譲するという意味のことを発言した。

これに対して、米国のウィリアムズ大使は高圧的な口調で、

「諸君が話している内容は、自由連合ではなくて独立のことではないか。

自由連合という言葉は法的な言葉ではないが、国際的な慣行では、一方が国内問題に責任を持ち、他方が外交と防衛に責任を持つというふうに権限を分轄することを意味してきたのだ。

諸君が独立について語るのは、むろん自由だ。

しかし我々は、独立と自由連合を同時に語ることは可能だとも思わないし、また現実的だとも思わない」と反駁した。

そして「諸君は主権を持ったミクロネシア国家の建設(独立)について語っているが、我々は全く別のことを考えていた。

我々は、諸君が充分に利益ある連合関係を結ぶに際して、自決権を行使する時に諸君の主権が発揮されるものと考えていたのだ」

と語り、米国がミクロネシアの主権というときには、自決権の範囲をこえないものを念頭に置いていたことを明らかにした。

この会議で、ミクロネシア側は「自由連合」を主権国家へのステップと理解し、米国側は逆に恒久的な従属関係を保証するものと理解したのだった。

こうした相互のくいちがいの中で、ミクロネシア側にとってはまことに手痛い事態が起こった。自由連合から独立へという動きにはついていけないというマリアナ行政区(サイパン、テニアンなど)の代表が、米国への接近を表明する文書をウィリアムズ大使に手渡したのである。

その文書は米国に対する讃辞で充ち溢れていた。

米国は、ミクロネシア(マリアナ)をこれまで支配してきたいかなる外国よりも、人権を重んじ、経済的な繁栄をもたらした。

人権については、米国は二百年に及ぶ民主主義の精神「人民の人民による人民のための政府」という理念を実践してきた国であり、抑圧された人々に自由を与えてきた国である。

米国との政治的同盟によってこの自由がマリアナにも保証される。

そして経済的発展について言えば、米国と結んだ国々は皆多大な報酬を受けている。

米国と政治的につながりをもてば経済的発展が期待できる、というものであった。

マリアナ地区のこのあまりにも楽観的な選択によってミクロネシアの団結は大きく後退した。

マリアナ地区はやがて、当初米国がミクロネシアに望んだコモンウエルス(自治領)として、事実上の属領への道を歩むことになった。

同じ一九七二年の九月から十月にかけてハワイのオアフ島で開かれた第六回目のミ・米交渉は両者の対立をさらに深めることになった。

ミクロネシア側は、米国の言う「自由連合」に疑問を呈しつつ、交渉の目標として独立の可能性をもつけ加え、そのどちらをとるかはミクロネシア人の住民投票によって決定したいがどうかと米国側にたずねた。

これに対するウィリアムズ大使の返答は

「諸君は、米国が独立についての新しい立場を持っているかとたずねた。前にも言ったように、我々の共通の努力はもっぱら自由連合にむけてなされてきた。

その結果、米政府はこの問題(独立問題)については着手してこなかった。……

しかし、もう一度言っておきたいが、信託統治領を戦略的統治として指定した状況は、ミクロネシアの将来の政治的地位がどんなものになろうとも変わらないだろう。

たとえば米政府は、この地域における安定が脅かされることになるような条件で、そして米国の考え方からして、世界の平和と安全が危険にさらされるような条件で、信託統治を終了させることは想像も出来ないのだ」というものだった。

またもや一九四七年以来の、いやもっと遡って米西戦争以来の米国の戦略的発想が顔をのぞかせたわけだ。

こうして、第六回ミ・米交渉は決裂し、一年一ヵ月の間交渉は中断された。

しかし、米国は会談決裂のわずか二ヵ月後の一九七二年十二月、先に米国への忠誠を誓ったマリアナ行政区の代表と、将来の盟約を結ぶべく個別の話し合いを開始した。

こうしたマリアナと米国の動きに対して、ミクロネシア議会は統一国家実現を妨害するものとして反対決議をしたが、これに対する米国のヘイドン・ウィリアムズ大使の見解は、もっともらしく国連憲章まで、引き合いに出して、

「ミクロネシアが、自らの将来を決するために必要な援助を我々は行う義務がある。

我々としては、ミクロネシア全体との交渉を進めてきたのだが、マリアナだけが、個別交渉を望んだのである。

この希望を無視することは、かえってマリアナの“自決権”を押さえつけることになり、これは米国の本意ではない」

(“ ”太字、筆者)というものだった。

一九七三年末、中断されていたミ・米交渉は、マリアナを除く七地区の代表とウィリアムズ大使率いる米側代表団との間で、ワシントンの内務省で開かれた。

この第七回交渉に臨行米国側の目玉は、ミクロネシア全体の六十パーセント以上を占める公有地を将来ミクロネシア政府に返還する用意があるというものだった。

この土地返還という米国の提案は、それを宿願としでいたミクロネシアの代表たちを交渉のテーブルに着かせるのに充分な魅力を持っていた。

と同時に、独立を前提として交渉を続けて来たミクロネシア側にも、ようやく翳りが出はじめていた。

翳りというのは他でもない、「自由連合」をめぐる話し合いの過程で、ミクロネシア側の関心が、次第に軍事基地提供の見返りとして、どれだけ多くの財政援助を引き出せるかという点にしぼられていったことである。

交渉の席上、ミクロネシア側代表ラザルス・サリー上院議員は、

「ご存知のように、次のミクロネシア議会は来年(一九七四年)一月の第二月曜日に始まる。

その時に、ミクロネシア議会にむかって、交渉の状況とその成功の見通しについて報告することが、合同委員会(交渉のミクロネシア側当事者)の責任となるだろう。

その時に先立って、あなたがたが交渉の続行と成果ある結論を可能にするような提案を示すことができると期待している。

そうした成功の見込みを保証するあなたがたからの提案がなければ、委員会としては議会に対して、自由連合に関する交渉は非生産的であり、他のコースを考えなければならないと進言しなければならなくなるだろう」

と発言して、多額の財政援助こそが、交渉の成否を決するものであることを仄めかした。

このことによって、しかしミクロネシア側は基地要求と財政援助を抱き合わせで出してくる米国側の枠組の中に、むしろ進んで組みこまれることになったのである。

マリアナ行政区併合への一歩を踏み出し、さらに他のミクロネシアの代表たちの動揺を見て取った米国は、翌一九七四年七月、細目に渡る「自由連合協定案文」を提案してきた。

「案文」によれば、ミクロネシアは「自由連合協定」と矛盾しない限りにおいて、自らの憲法と政府を持つことができる。

そうした「 」付きの自治政府はもっぱら内政のみを任され、外交と防衛は米国が全権を握る。

「協定」が続く十五年間の財政援助として、はじめの五年間は毎年三千五百万ドル。

次の五年間は年三千万ドル、さらに次の五年間には年二千五百万ドルを、それぞれ無償で与える。

同協定は発効から十五年間を期限として、それを超えた後は、どちらからでも協定破棄を申し入れることができる。

ただし住民投票で、三分の二以上が解消に反対する投票を行なった行政区の場合は、米国と個別な政治的関係に入るべく交渉を始める。

(マリアナの例のように属領への道を想定している)

また、たとえ「自由連合協定」が終了しても、防衛に関する責任と権限は米国が全権を握り続け、「ミ・米安全保障条約」という名称のもとに引き継がれていく。

この「案文」を見る限り、はじめミクロネシアが「独立」への里程標として、持ち出した「自由連合」という政治概念は、いつのまにか換骨奪胎されてしまったことになる。

七〇年代後半、ミクロネシアの島々は、この「自由連合」という名の不平等条約をめぐってより良き選択ではなくて、より悪くない選択を迫られていくことになる。

「ソロモン報告」の中で描かれていたミクロネシア獲得の青写真が、具体的に実現されていくのは、まさにこの時期なのであった。

しかし、同じ頃ミクロネシア議会はたどたどしい足どりで独自の憲法を制定するために活動を始めていた。

議会によって任命された「自治政府のための教育チーム」が各地区、各村を訪れ、視聴覚(スライドとカセットテープ)を使ってミクロネシアの歴史を教えて歩いた。

そのガイド・ブックを見ると、ディスカッショソの進め方、政治用語の説明、設問の仕方などが細かく指示されている。

たとえば、ミクロネシアが採りうる政治体制として四種類が掲げられており。それぞれに二、三行の説明がついている。

連邦制一各地区は中央政府と権力を分かち合い、それぞれがある種の領域(教育、課税、防衛など)に全権を持つ。

同盟‥各地区は主権を持ち、中央権力をコントロールする。

「ゆるやかな同盟」は、各地区に独自の法律をつくり決定を行なうための幅広い権限を与え、中央権力には極く弱い権力しか与えない。

民主主義‥すべての国民は、投票行為を通して政府の行なうことに参加する平等な権利と憲法上の権利を持つ、人民による、人民のための政府。

社会主義一民主的な方法で選ばれた政府が国の経済活動の所有者であり管理者である。

このような政治体制の説明の他に、元首、貨幣、税制、経済システム、領土などに一つ一つ解説が加えられ。人々がどれを選択するかを問うという形になっている。

しかし考えてみれば、ミクロネシアの人々にとって、こうしたパンフレッ卜そのものが既に外来のもので、政治制度や経済システムまでが二、三行の解説で済まされてしまうということ自体が実に奇妙な体験であるに違いない。

四百年に及ぶ外国支配しか知らない島の人々には、憲法も政治も基本的人権もやはり外からやって来るということなのか。

それにしても、民主主義か社会主義か王制かを、こうした選択肢の中でしか知り得ない人々の国づくりとは、一体何なのだろうかと考えざるを得ない。

この米国製チャート式による「自治政府づくり計画」に、ミクロネシアの人々がどれだけ自分たちの主張を込めることができるかが、ミクロネシア議会十年目の課題であった。

7 世界は一つの島なのだ top

一九七五年十月二十四日、この日サイパン島の、旧日本軍アスリート飛行場の近く、サウス・パークホテルの一室に、島々の代表者たちが集まって、世にも美しいミクロネシア連邦憲法草案を採択した。

憲法の起草にあたって議長をつとめたトシオ・ナカヤマ氏(現ミクロネシア連邦大統領)が前文を読みあげた。

110-16

海は我々を分つのではなく一つにしてくれる。

島々は我々を支え、島々が集まってできた国家は、我々を大きく強くしてくれる。

これらの島々に住み着いた祖先たちは、他の人々にとってかわったのではない。

我々は、ここより他に祖国を望まない。 |

|

トシオ・ナカヤマ氏

(現ミクロネシア連邦大統領)

|

前文は、海洋民族ミクロネシアの人々が、有史以来初めて統一国家の具体的なイメージを抱いたことを宣言している。

それはまた、長い苦難の歴史を経て生まれた島々の創世記第一章だと言っても言い過ぎではなかった。

トシオ・ナカヤマ氏の朗読に一段と力がこもった。

戦争を知ったが故に我々は平和を望む、分割されたが故に統一を願う。支配されたが故に自由を求める。

ミクロネシアの歴史は、いかだやカヌーに乗って海を探検したときに始まった。

ミクロネシアの民族は、星空の下を旅した時代に生まれた。

世界は一つの島なのだ。 |

「世界がひとつの島だ」という認識に、私は快い飛躍を感ずる。

もしも、地球が広大無辺の宇宙という海に浮かぶ一つの島だとしたら、その海を渡って地球という名の島にたどりついた人々は、気の遠くなるような時の流れに耐えた勇敢な人々でなければならない。

「星空の下を旅した」という表現も、何か宇宙空間にくりひろげられた彼らの大移動のイメージにつながっていくのだ。

彼らが漕いだいかだやカヌーが、箱舟のようにふんわりと宇宙に浮かんでいると考えてみよう。

暗黒の海を、星だけをたよりに航海することは、そのたよりなさにおいて、あたかも無限の宇宙を旅するように感じられたのだろう。

やがてたどり着いた島が、宇宙に浮かぶ地球そのもののように映ったとき、人々は「地球も一つの島なのだ」という隠喩に到達したのにちがいない。

解釈はいろいろある。地球は島のように人々の運命と生存を左右すると解釈することもできるし、逆にちっぽけな島のように頼りないものと感じとることもできる。

いずれにしても、大地を起点にして発想する民族には、およそ考えられない空間把握といわなければならない。

ミクロネシア議会が誕生して十年目。島々の代表だちは遂に自らの憲法草案を手にした。

人々は肩を抱きあって祝盃をあげた。

酔うにつれ陽気な彼らは、ガソリン缶を即席の楽器に、次々に自慢の歌や踊りを披露し合った。

興奮した代表の一人が、ホテルの前庭のプールに車ごとダイビングするという一幕もあった。

幸いケガもなく、水中から満面笑顔の男が浮かびあがり、周囲からヤンヤの拍手を浴びたのだった。

たしかにこの時、人々の心は一つに融け合っていた。

憲法草案は議長から島々の代表たちに手渡され、やがてそれぞれの島の住民投票にかけられ採否が決められることになった。

しかし、この祝いの日に先立って、サイパンを中心とするマリアナ諸島は、米国との間に盟約を結んでいたことは前にも触れた。(一九七五年二月十五日)

この理想に充ちた憲法とは裏腹に、ミクロネシア国家建設の前途は、その出発点において多難が予想されたのだった。

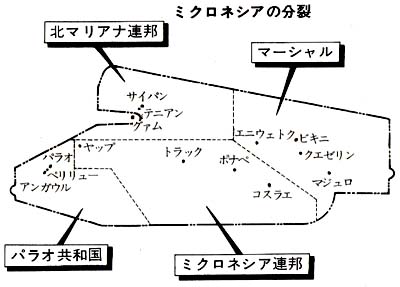

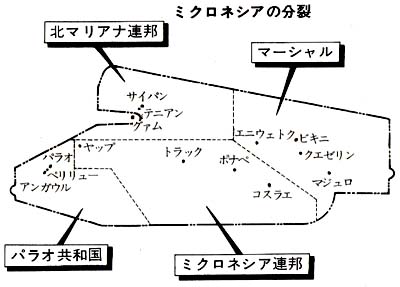

8 ミクロネシア分裂 top

一九七八年七月十二日、ミクロネシア憲法草案は、マリアナを除く六地区――マーシャル、パラオ、ヤップ、トラック、ポナペ、コスラエ――で住民投票にかけられることになった。

この投票に、ミクロネシア統一国家の成否がかけられていた。言いかえれば、今まで大国の支配の下で共通の教育を受け、言葉を与えられてきたミクロネシアの人々が、果たして将来の国づくりに共通の認識を持つことができるかどうかということが問われることになったのである。

しかし、この投票に先立って、六地区の代表だちは、四月九日ハワイのヒロで「自由連合協定」の骨子とも言える「八原則」に同意し調印を交わしていた。

米国はこの調印によって、「自由連合協定」の内容を規定し、将来の交渉の主導権を完全に握ったのである。

マリアナ地区が米国のコモンウェルス(自治領)になることで多額の援助を手にする道を歩み始めることによって、他の六地区の代表たちを動揺させたことは否定できない。

いわゆる「ヒロ八原則」の内容は概略次の通りである。 |

八原則に調印するミクロネシア代表と

ピーター・ローゼンブラット米大使(右)

|

①自由連合協定は、信託統治の終了に先立つて実施される。

協定の有効期間中は、ミクロネシアは“独立国家”ではない。

②自由連合協定は、国連監視の住民投票にかけられる。

③ミクロネシアの憲法は、自由連合協定と“矛盾してはならない”。

④ミクロネシアは、内政を行なう権限を持つ。

⑤米国は、必要な軍事施設を建設し、それを適宜使用する権限を持ち、ミクロネシア内またはミクロネシアに関する“安全保障と防衛に全権と全責任を持つ”。

⑥ミクロネシアは海洋資源を含む外交に権限と責任を持つ。ただし、この権限の行使にあたっては、米国の安全保障上の権限と矛盾するような行動は控える。

⑦自由連合協定は、米国の防衛権限を継続することを前提として、一方的に破棄することができる。

⑧自由連合協定が双方の意思で終結される場合と、米国によって一方的に破棄される場合には、経済援助はそのまま継続される。 |

しかし、ミクロネシア側から一方的に破棄された場合には、その限りではない。

この八原則を要約すれば、自由連合の下では、ミクロネシアは独立国ではなく、米国が軍事のすべてと、外交の重要部分をコントロールする。

そして、この関係に対する見返りとして、米国は十五年間の財政援助を続けるというもので、きわめて片務的な「ミ・米安全保障条約」の色彩の濃いものであると言うことができる。

こうした枠組の中で、七月十二日、ミクロネシア憲法草案をめぐる住民投票は行なわれた。

結果は、六地区のうち四地区――ヤップ、トラック、ポナペ、コスラ――が、草案を採択したが、マーシャルとパラオはこれを採らなかった。

マーシャルの場合は、既に米国の軍事施設から巨額の使用料が入る見込みがついていたし、パラオの場合も、米軍の基地計画の他に、漁業資源や観光開発、巨大な石油備蓄基地計画など(いずれも日本の大手漁業会社や商社が関与している)がもちあがっており、ミクロネシア統一国家に編入されても(経済的な)メリッ卜は少ないというキャンペーンが効を奏したというのが大方の見方であった。

結局、残る四地区――ヤップ、トラック、ポナペ、コスラ――がミクロネシア連邦を形成することになり、マーシャルとパラオは独自の憲法をつくることになった。

かくて、ミクロネシア統一の理想は、相互の利害の対立と、米国の巧妙な工作によって潰え去った。

ミクロネシアは、一九八一年の信託統治終了を前にして、四つのブロック――北マリアナ連邦、ミクロネシア連邦、マーシャル、そしてパラオ――に分裂してしまったのであった。 |

|

top

****************************************

|