|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@��

�l�́@��j���@�ւ̓��\�\�p���I

�@�@1�@���@�N�� top

|

�p���I�̒��S�R���[����

�@�u�Ȃɂ��킴�킴�n�R�ȓ��X�ƈꏏ�ɂȂ��āA�����̎�蕪�܂Ō��炷���Ƃ͂Ȃ��ł͂Ȃ����v

�Ƃ����l�����A�~�N���l�V�A���@���̑����Ȃ������p���I�l�̓��̒��ɂ͊m���ɂ������B

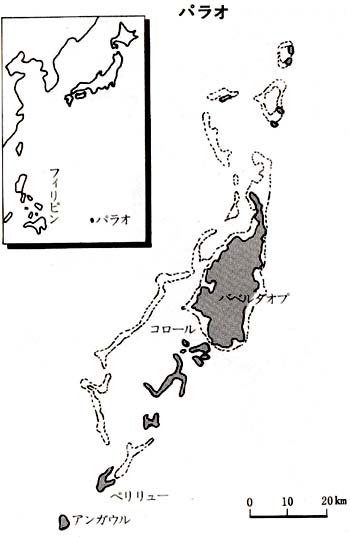

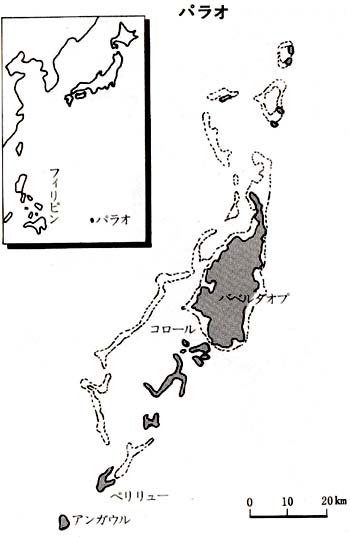

�@�p���I�̓t�B���s���̐^���A�I�[�X�g�����A�A�j���[�M���A�̐^�k�A�����ē��{�̐^��Ɉʒu���Ă���B

�@���̒n���I�����́A���ē��{����m����u������i�o�̋��_�Ƃ��Ă������̂Ɠ��l�ɁA�|�X�g�E�x�g�i���̕đ����m�헪�ɂƂ��Ă��܂��A�s���̒n�ʂ��p���I�ɗ^���Ă���B

�@����č������ł͂Ȃ��A���Ă̓p���I�Q�����̃y�������[�A�A���K�E���Ŏ���������Ђ낰�����{���A���Z�N��͕č��̖��F�Ƃ��čēo�ꂵ�A�p���I�̋��Ǝ����i���ɃJ�c�I�j�A�ό��J���ɖڂ����l�X�Ȋ������n�߂Ă���B

�@����݂̂��A�Ζ����~��n�����݂���Ƃ����b�������オ���Ă���A�p���I�͓��ẴI�C���헪�̈ꗃ��S�킳��悤�Ƃ��������ł���B

�@�m���ɂ��̍D�@����͂Ȃ��ƃp���I�̐l�X���l�����̂������͂Ȃ��B

�@���̎����A�����A������ɔ��\���ꂽ�p���I�̓y�n���p�v���J���v���n�}�ɏ������ނƁA���S�̂��R���ƃG�l���M�[�̈���n�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�l���킸���ꖜ�ܐ�l�̏����ȓ��͍��A���E�̌R���卑�ƌo�ϑ卑�̔M���������āA��h��ɗh��Ă���B

�@�M�������I����O�ɂ��āA�p���I�͂悤�₭�A���n�̒������肩����߂āA�ߑ㉻�̕��݂��n�߂悤�Ƃ��Ă��邪�A�܂��Ɏ��������āA�č��̊j�̎P�̉��ŌR����n�Ƃ��Đ����čs���̂��A����Ƃ��Ɨ��̓���I�Ԃ̂��Ƃ������ێЉ�̉Ս��ȑI���ɒ��ʂ��Ă���B

�@��k�܂���ɁA�p���I�͓��{�̖����ېV�ƈ��ۂ̑�����������ɂ���ė����ƌ����l������B

�@�Ɨ����A�č��ւ̏]�����A�����ĎR�ς���ߑ㉻�̉ۑ�B

�@������A���̏����ȓ��ō��N�����Ă��邱�Ƃ́A�l�X�̍s����ӎ��������Ԃ�T�^�I�Ȃ��̂ɂ��Ă���B

�@�Ⴂ�w���҂����̑����́A�č��{�y�̃n���C�ő�w������Ă���A�o�g�K������r�I�����U���̌n���ɑ�����҂������B

�@���̓_���A���{�̖����ېV�Ɋ����u�m�������A�m���o�g�̎Ⴂ�C���e�������ł������̂Ƃ悭���Ă���B

�@�p���I�ɂ���{���n��g�c���A�A���C�M�Ȃǂ����āA���̈�A��N�̊ԁA�܂��Ƃɋ����[���h���}������L���Ă����B

�@����́A�P�ɋߑ㉻�ւ̐��݂̋ꂵ�݂Ƃ����ɂƂǂ܂炸�A���卑����́A�������u�j���펞��v�̐��E�헪�Ƃ����d�������S������d�̍���̒��Ői�s���Ă����킯�ł���B

�@�~�N���l�V�A���@���̂�Ȃ������p���I�͂��̔N�i��㎵���N�j�̏\�ꌎ��\�����A���@�����c�̃����o�[��\���l��I�o�����B |

|

�@���@�̋N���́A������N�ꌎ����l���ɂ����āA�̂וS��ȏ�̌�������o�Đi�߂�ꂽ�B

�@������̐��x���̂��̂́A�Ⴂ���[�_�[�������č��Ŋw��ŗ������̂����A����Ƀp���I�ɐ̂��炠��A�o�C�i�W��j�ł̏O�c�̓`�������܂��~�b�N�X�������̂ƌ�����B

�@���яd�Ȃ��������x���A�܂�����ɂ���Ĕ|��ꂽ���̂́A�������p���I�l���g������̏��������߂�̂��Ƃ����M�C�������ƎႢ���[�_�[�����͌ւ炵���Ɍ����B

�@���̌��ʂł����������u�p���I���a�����@���āv�́u�~�N���l�V�A���@�v�ȏ�Ɏ�������O�ʂɏo�����ɂ߂ēƗ��F�̔Z�����̂ɂȂ����B

�@�p���I�̖��O���u�~�N���l�V�A���@�v���̑������A�Ǝ��̌��@�����낤�ƕ����̓���I���_�ł́A�N���\�z���Ȃ��������ʂ������B

�@�p���I���@���Ă��v��ʕ����ɗ��������Ă��܂������ƂɍQ�Ă��č����{�́A���Ԃ��d�����āA�l�����{�A�}���~�N���l�V�A�S���̓����S����g�s�[�^�[�E���[�[���u���b�m�����p���I�ɑ��肱�B

�@���[�[���u���b�m��g�́A�p���I�c��Ŕ���J�̉�������A���[�_�[�����Ɍ������Ă����x�������B

�@�u���������N�����̌��@�Ɋ܂܂�Ă��邢�����̉ӏ����A�Z�����[�̑O�ɕύX�Ȃ����͏C�������Ȃ���A�č��Ƃ̊ԂŌ����̎��R�A������̏����͂Ȃ����̂ƍl���Ăق����B

�@�Ƃ������Ƃ́A�p���I�ւ̌o�ω����̌v��͎c�O�Ȃ��甽���i�ق��j�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ��v

�@�����āA�Ō�ɂ������������B

�@�u�F�l�̊ԂɌ���������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@���N�����̊W��Ȃ��������N���g�̘b�������̒��Ō����o�����Ƃ��F���Ă���v

�@�č����ύX�𔗂�����ȉӏ��͎��̎O���ڂł���B

�@�@�@�����@�̓y�@���߁\�\�Q�����Ɨ��_�Ɋ�āA�p���I�̗̊C�́A�����̊O���̓��X�̊Ԃ��Ō��сA����������Ƃ��ē�S�J�C���Ƃ���B

�@�A�@��O���@��ʏ����@��Z�߁\�\�푈�g�p��ړI��

����j����A���w����A���邢�͐�������Ȃǂ̂悤�ȗL�Q������A���q�͔��d������т�������o��p�����́A���̓���Ȗ��̂��߂ɁA��N�����Z�����[�ŁA�l���̎O�ȏ�̏��F�ɂ��̂łȂ���A�p���I�̈���ŁA�g�p�A�����A�������邢�͔p������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@�B�@���掵�߁|�y�n�̋������p���͂�����O���Бg�D�̗��v�̂��߂ɂ͍s�g����邱�Ƃ͂Ȃ��B

�@�����A�ȏ�O���ڂ��Ӗ�����Ƃ����v��A

�@���ɁA���̌��@�����E�ŏ��߂Ă̔�j���@�ł��邱�ƁA

�@���ɁA�O���̌R����n���݂ɑ傫�Ȏ��~�߂������Ă��邱�ƁA

�@��O�ɁA�Q�����Ɨ��_���Ƃ��āA�̓y���������咣���A�����̊m�ۂƗ̊C���ւ̊O���D�̐N�����������������Ă��邱�ƁA�ƌ������Ƃ��ł���B |

�p���I���a�����@�̕\��

|

�@��j�A����n�A����Ɨ��Ƃ����O�����Ɋт��ꂽ���̌��@���Ă��A�p���I���m�̗v�ǂɂ��悤�Ɗ�Ă�č����{�̈Ӑ}�Ƃ܂���������Η����邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B

�@���@���Ăɐ旧������Ȃǂ̕��͋C���琄���āA���̎��匛�@���p���I�l�̔M��Ȏx���������Ă��邱�Ƃ��@�m�����č��́A���ɂ͐e�Ĕh�̋c�����g���Č��R�A����R�Ɍ��@�Ԃ��̊������n�߂��B

�@�Z�����[���\�肳��鎵������́A����^���h���Δh�o���ɂƂ��ďd��ȃ^�C���E���~�b�g�ƂȂ����B

�@�����̃��[�[���u���b�g��g�̃p���I�ɂ����锭���́A�����̐��_�����̂ɏ[���Ȗ������ʂ������B

�@�č��Ɨ���ẮA�p���I�͂���Ă����Ȃ��Ƃ����ӌ��ƁA���⍡�����O�S�N�̊O���x�z���b�i���т��j��E���ēƗ�����`�����X���ƌ����ӌ��Ƃ��������Η������B

�@�e�Ĕh���������߂�p���I�c���́A���[�[���u���b�g��g�̐�����������`�ŁA�c��H��̖��A��̖@�Ă����������B

�@�����A�|�X�g���@�����c�̃����o�[���A���@���Ă̓��e��l�X�Ɏ��m���邽�߂̋��犈����ۏ���@�ĂƁA��������̏Z�����[���Ǘ��^�c����̂ɕK�v�Ȍo������F����@�ĂƂ��A�����Ŕp�Ăɂ����̂ł���B

�@����ɂ���Č��@�x���h�͌o�ϓI��Ղ������Ċ����͑啝�ɐ�������邱�ƂɂȂ����B

�@�p���I�c��́A����Ƒ��O�サ�āA���@�Ǝ��R�A������ĂƂ̖������������邽�߂̓��ʈψ����ݒu���錈�c�Ă��̑������B�������A���̈ψ���̃����o�[�ɒN���w�����邩�őΗ��������A���ǁA���@�����c�ɑ����Ă����́A���ʈψ���ɓ��邱�Ƃ����ۂ����B

�@�\����A���ʈψ���̓p���I�c��ɑ��āA���@���Ă͎��R�A������ĂƖ�������Ƃ̌��_���o���A�V�������@�̋N�����n�߂邱�Ƃ����������B

�@�p���I�c����̐e�Ĕh�O���[�v�́A���x�͉�����������A���ʈψ���̊�������`�ŁA���@���Ă̖����ƁA�Z�����[�̒��~�����߂�@�Ĉ��l�Z���o�����B����ɑ��āA���@�x���h�̋c���\���͋c����{�C�R�b�m�����p�ɏo���B

�@�O�\�O������Ȃ�p���I�c��́A���̋K��ɂ��A�l���̎O�ȏ�̏o�ȁA�܂��ܖ��̋c���̏o�Ȃ��Ȃ���ΐ������Ȃ����ƂɂȂ��Ă���̂ŁA�\���̌��Ȃ͋c���R�c�s�\�̏�ԂɊׂꂽ�B

�@���̂��߁A�p���I�c��͌܌����{����Z�����{�܂ŋx���Ƃ����ُ�ȏ�Ԃ��������B

�@�������A���̈ꃕ���ԂƂ������̂́A���������Η��̕��䂪�č��Ɉڂ��ꂽ�����������B

�@���@�x���h�ƌ��@���Δh�́A���ꂼ��̑�\�����A��ē����Ȃɑ��肱�ʂ̒�i����͓I�ɂ���Ђ낰���B

�@�܌���\�O������O�\���܂Ńj���[���[�N�ŊJ�Â��ꂽ���A�M������������ɂ́A���@�h�̑�\���Q�����ăp���I�̎����i�����B

|

�p���I�c��

�̃p���I�c��

|

�@�����̋@���^����ꂽ��\�̈�l�J�����X�E�T���[���i���U���X�E�T���[���̒�j�͎��̂悤�ɏq�ׂ��B

�@�u�����������̗�����ɑi���������́A���[�[���u���b�m��g���p���I�c��ōs�Ȃ����������A�p���I�l���̎�������Ƃ����̂ł��邩�ǂ����Ƃ������Ƃł��B

�@��g�̖K�₪�Ȃ���A���@���Ԃ����Ƃ����c��̓����͂Ȃ������͂��ł��B

�@��g�́A�����p���I���j����̒����̂��߂ɗ��p�ł��Ȃ��̂Ȃ�A���R�A���̂��Ƃōs�Ȃ���č��̍��������͌��z����邩�A�S���Ƃ��߂ɂȂ邩�̂ǂ��炩���ƌ������܂����B

�@����ł́A�܂�ő�̑�l���A�f�R���痎���������Ă��鏭�N�̋ݎ������ŁA�������Ƃ������Ȃ���Ύ�𗣂����Ƌ����Ă���悤�Ȃ��̂ł��B

�@�������������ɗ���̂ɂ͔���Ȍl���S�̔�p���������Ă��܂��B

�@�{���Ȃ�A���̋��͏Z�����[��A���̂��߂̋����銈���ɂ܂킵�����Ƃ���Ȃ̂ł��B

�@�č����A�M����������̐��_�Ɋ�ăp���I�̎Љ�A�o�ρA�����̔��W�̂��߂ɉ����̎�������ׂ̂邱�Ƃ����҂��܂��v

�@���@�x���h�͋A����̘Z������A�u�p���I���@�x���ψ���v�i��̐l���ψ���j�������A��������̏Z�����[�ɂނ��ăL�����y�[�����J�n���A���O�S���̏������W�ߋc��ɒ�o�����B

�@�@2�@���鍇�� top

�@����A�p���I�����n�ʈψ���̃��[�}���E�g�E���g�D�[���ψ����́A�Z���Z���A���V���g���Ń��[�[���u���b�g��g��ƌʂɉ���A���R�A�������O��Ƃ������������̌����}�s�b�`�Ői�߂Ă����B

�@���̌ʌ��̋A�蓹�A�g�D���g�D�[�����̓T�C�p�����ɗ������A�M���������{�ɓ����p���I�l�������W�߂āA���I�ȉ���������B

�@���͋��R�̋@��Ă��̐Ȃɋ����킹���B

�@�g�E���g�D�[�����͓��ӑR�Ƃ��������ŁA���V���g���Ŏ��t��������̕č��̍��������Ă������āA���R�A����O��Ƃ������@�̏C�������ׂ����Ɛ������B

|

�p���I�����n�ʈψ���(�����A���[�}���E�g�D���g�D�[���ψ���)

|

�@�@�u�����͕č��Ƃ̌��ł́A���܂�ϋɓI�ȑԓx�͌����Ȃ������B

�@�ƌ����̂́A�č����܂��Ȃ����z�̍���������\���o�Ă��邾�낤�ƌ������Ă������炾�B

�@����Œ��ꂽ���z�𑼂̃}�[�V������~�N���l�V�A�A�M�Ɣ�ׂĂ݂āA�����Ĉ����Ȃ��Ǝv�����ɉ������B

�@����͂��������̘b�ŁA�܂��j���[�X�E���f�B�A��ʂ��ăp���I�ɂ͒m�点�Ă��Ȃ��B

�@�����A�ǂ����Ă��Z�����[���s�Ȃ���̂Ȃ�A���̌����ʂ����\����݂�ȍl�������߂邾�낤�v

�@�����āA�������߂��������B

�@�u�v����ɁA�č��������̌��Ԃ�Ƃ��ċ��߂Ă���̂́A

�@���Ƀp���I�𑼂̍��ɂ����Ȃ����ƁA

�@���Ƀ}���J���`�ƃp���I��`�����R�Ɏg�p���錠����F�߂邱�ƁA

�@��O�Ƀo�x���_�I�v���i�p���I�{���j�����K��Ƃ��邱�ƁA�Ƃ������Ƃ��B

�@����́A��̎�����v |

�@�����āA���V���g���ł̉�c�̋�̓I�Ȍ��ʂ́A�Z���\����t�̑�g����g�E���g�D�[�����Ɉ��Ă��莆�̌`�ŏڍׂɂ킽���Ė��炩�ɂ��ꂽ�B

�@�������A���e���p���I�c��Ɩ��O�ɑ��Č��\���ꂽ�̂́A�T�C�p���̎��I�ȉ�Ńg�E���g�D�[�����������Ă����悤�ɁA�Z�����[�̓����߂Â����Z����\�����ɂȂ��Ă��炾�����B

�@�č��́A���̎����ɂȂ��āA�������R�A������Ƀp���I�����ӂ���Ȃ�A�\�ܔN�Ԃɑ��z�ܐ疜�h���i��ܕS�\���~�j�̍����������s���ƒ�Ă��Ă����B

�@�ܐ疜�h���Ƃ����z�́A��㎵�Z�N�̌����̖�O�{�A���N�O�̌��̓�{�ɂ�����A���̋}�㏸�Ԃ�́A�č����p���I�̏Z�����[��O�ɁA�ꋓ�ɏ����ɏo�ė����Ƃ����̂�����̌����������B

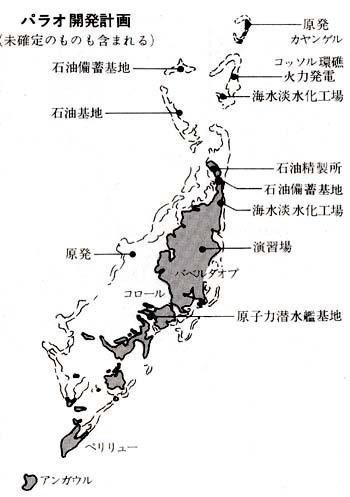

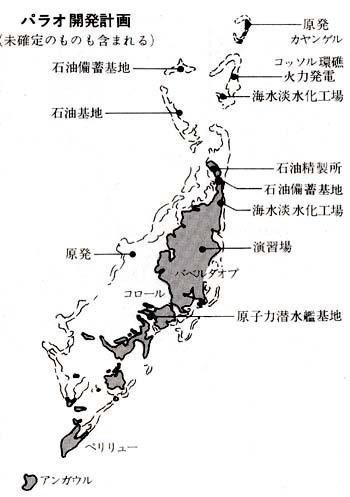

�@���̓���́A�p���I���{�̉^�c�����Ƃ��āA�\�ܔN�ԂɈꉭ�h���A���H�A�㉺�����ȂNJ�����i�C���t���X�g���N�`���[�j�̈ێ���Ƃ��ď\�N�ԂɈ�疜�h���A���̑��A���w���x�A�q���{�݂̏[���̂��߂̎����A�y�щ��ݒn��̉����A���H�A��`�̌��݂ȂǁA������ɂ킽��A�p���I�̎����I�ȑ����J���v��ɂȂ��Ă���B

�@���[�[���u���b�m��g����A�g�E���g�D�[�������Ă̎莆�ɂ́A�������̓I�ȃp���I�̉����v��̐ʐ^���Y�����Ă����B���̎�Ȃ��̂́B

�@�@�o�x���_�I�u���̓��H�A�`�p�A�����A�d�C�Ȃǂ̌��݁A�����@

�@�A�}���J���`�̉����@

�@�B�y�������[��`�̐����ȂǂƂȂ��Ă���B

�@���āA�������ė��Ă݂�A���ɂ��C�Â��Ǝv�����A�č������̎����p���I�̊J�������Ə̂��ďo���ė����v��ĂƁA�����\�N���A���R�A���̖��̂��ƂɁA�č����p���I�ɗv�����ė����R����n���\�z�Ƃ��s�^���Əd�Ȃ��Ă���̂��킩��B |

|

�@���́A�p���I�����n�ʈψ���̎������ŁA���[�}���E�g�E���g�D�[���ψ����ɃC���^�r���[�����݂��B

�@���Ɉ��͓��{�ɗ��ď��k�����Ă���Ƃ������������ė����ȓ��{��Řb���Ă��ꂽ�B

�@�u���������˂��A����O���h���̉��������ˁA�o�ω����ł���鍑�́A���E���ǂ��ɂ���܂����B

�@�����炭�A���{�ł�����Ȃɂ���Ȃ����낤�B

�@���܂ł��M�������̂��Ⴕ�傤���Ȃ��B

�@���A�M����������̂��Ƃł́A�A�����J�͌R�����p�����R�ɂł���B

�@���ꂪ���܂��܃p���I�ɂ͍��܂łȂ������������B

�@������A���R�A���ŃA�����J�����������Ď��������̍���z�����ق��������v

�@�u�������A���R�A���ɂȂ�ƃA�����J�́A�p���I��h�q�̂��߂ɌR�����p���邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂��ˁv

�@�u�����A�A�����J�͑����m�̖h�q�̂��߂ɁA�p���I�Ɋ�n������I�v�V�����i�I�����j���~������B

�@�e�ł��˂��A�q�����e�F�s���邩���������ł˂��B

�@�܂��āA�A�����J�͍��Ȃ���B

�@���@�Ɏ^�����Ă���A���́A�����Ƌ��������Ȃ�A������ł��G��������悤�ɂȂ�B

�@���قǍ����l�i�łˁA���������Ƃ͂Ȃ��A�p���I�́v

�@�Ƃ���ŁA�����Ɋ�ȍ��ӏ��̃R�s�[������B

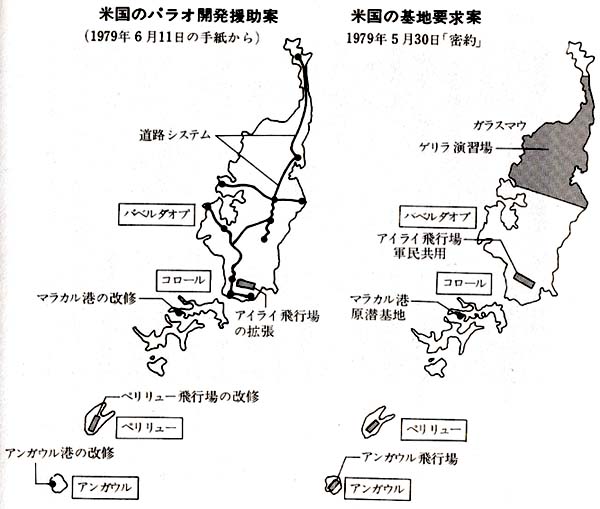

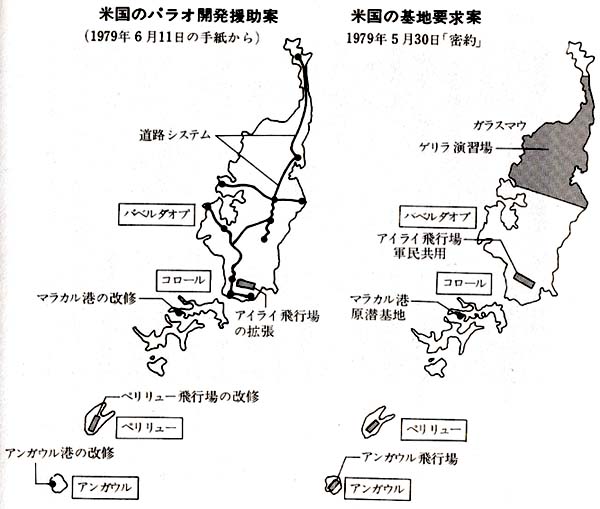

�@�܌��O�\���Ɠ��t������镶���̐����̃^�C�g���́A�u�A�����J���O���ɂ��p���I�̌R�����Ǝ{�݂̌��y�юg�p�Ɋւ��铯�Ӂv�ƂȂ��Ă���B

�@�܂��Ɍ܌��O�\���Ƃ������t�́A���@���x������p���I�̑�\�������A�j���[���[�N�̍��A�M������������ői�����s�Ȃ��Ă��������ł���B

�@��ł킩�������Ƃ����A�p���I�����n�ʈψ���̃g�E���g�D�[�������A���������̌����i�Z���Z���j�ɐ旧���ĕč����ƐڐG���A����܂Ō��Ă������p���I�ɂ�����č��̌R����n�g�p�ɂ��Ęb���������Ƃ����̂ł���B

�@���̍��ӏ��̑��݂́A���N��̈�㔪�Z�N�ꌎ�̃~�E�Č��Ńp���I�̌��@�x���h�̑�\�҂����ɑ��ĕč������珉�߂Ēm�炳�ꂽ���̂ŁA���Ȃ��Ƃ���������̏Z�����[�ȑO�ɂ́A�g�D���g�D�[���ψ�����p���I�����n�ʈψ���̌���ꂽ�����o�[�ȊO�͒m��Ȃ������Ƃ���Ă���B |

���[�}���E�g�D���g�D�[����

|

�@�u�A�����J���O���ƃp���I�̋��ʂ̖h�q�ƈ��S�ۏ�y�ю��R�A������Ɋ܂܂��Ɋӂ݂āA�����ɗ����{�̓K�ȋ��c�̌��ʁA���̂��Ƃ��i�p���I�̈���Łj���e�����Ƃ������Ƃɓ��ӂ����v�@

�@�Ƃ��������o���ŁA�w����̌R���g�p��v�����Ă���B

�@���̏�A�g�p���͖����ł��邱�Ƃ����L����Ă���B

�@���������N��A���́u�閧����v���\�I���ꂽ�Ƃ��A���̖m�D���g�D�[�����́A���̊m�F�ɑ��Ă���������ے肵���B

�@���������āA���ӏ����Ƃ肩�킳�ꂽ���ǂ����͒肩�ł͂Ȃ����A���Ȃ��Ƃ����̎����̔ނ̍s���┭���i�T�C�p���Ȃǂł́j���炵�āA�����Ă��蓾�Ȃ����Ƃł͂Ȃ��B

�@�����A��㔪�Z�N�����\�����̂`�o�������ɂ��A���[�[���u���b�m��g�́A���̍��ӏ��͖����T�C�������ꂽ�����̂��̂ł͂Ȃ����A���ӏ����̂��̂̑��݂͔ے肵�Ȃ������B

�@�Ƃ�����A���̍��ӏ��ɂ́A�n�}����ŁA�č��̌R����n���\�z���A����߂ċ�̓I�ɏq�ׂ��Ă���B

�@����́A�ꕔ���̂����ď]���č����p���I�ɗv�����Ă������ƂƊ��S�Ɉ�v����B

�@�@3�@�e�j�X�E�Q�[�� top

�@��ꃕ���ɋy�ԋc��̖��A���@�x���h�́A���A�ŏZ�����[���{�ɂ��Ă̓��ӂ������A�܂��A���Δh�́A�č��̋�̓I�ȍ��������Ă������o���A���ꂼ��̎v�f�����ɑ��X�ƋA�����ė����B

�@�ĂёΌ��̕���̓p���I�Ɉڂ��ꂽ�B

�@�Z����\�ܓ��A�p���I�c��́A�ܕS�l�̃f�������������钆�A�ُ�ȋْ��̂��ƂŊJ���ꂽ�B

�@�o�Ȃ͈ˑR�Ƃ��Ē萔�ȉ��̓�\���������B

�@�c��́A���@���Ă�ے肷��@�Ĉ��l�Z���^���\���A���ΎO�ŋ��s�̌������B

�@���̌��ʂ́A�K���ɂ���Ē����ɃT�C�p���̕č����ٖ����A�h���A���E�E�B���P�����̂��Ƃɑ���ꂽ�B

�@�č����ٖ����́A�ԊґO�̉���Ɠ��l�A�n���c��̋c���ɑ��ċ��ی��������Ă���B

�@�~�N���l�V�A�̏ꍇ���B�e�n��c��瑗��ꂽ�@�Ăɑ��āA�����ٖ����͎O�\���ȓ��ɔ��f���������ƂɂȂ��Ă���B

�@�܂��A�O�\���ԉ��̔�������\���Ȃ��ꍇ�ɂ́A���̖@�Ă͎����I�ɐ������邱�ƂɂȂ��Ă���B

�@�Z����\�ܓ����玵������̏Z�����[�܂ł́A�킸���\�ܓ��Ԃ����c���Ă��Ȃ��B

�@�����ŁA�\�ܓ��ȓ��ɁA�����ٖ����͉��炩�̔��f���������̂Ɗ��҂��ꂽ�B |

���ی��������A�h���A���E�E�B���P���č����ٖ���

|

�@�M�������̐��{�̖�l�����̑����́A����E�B���P�����͍����ٖ����̐E�ɂ��Ĉȗ��ł�����Ȗ��ɒ��ʂ��Ă���ƚ��������Ă����B

�@�Ƃ����̂́A�č����{���̂��A�p���I���@�̏Z�����[�ɑ��đԓx�����߂��˂Ă�������ł���B

�@����ŕč����{�̓��[�[���u���b�g��g��ʂ��āA���@�ɔ��̈ӌ��𖾂炩�ɂ��Ă������A�������̌��@���N�������p���I���@�����c�̐ݒu�ƏZ�����[���{�Ɋւ���@�Ăɂ͓��ӂ��Ă����̂ł���B

�@���������āA���̎����̕č��́A���@���Ă̓��e�ɂ��Ă͈⊶�̈ӂ��₵�Ȃ���A�����ɂ́A�u���@���Z�����[�Ŕی�����邩���F����邩�́A�Đ��{�̊֒m���Ȃ��Ƃ���ł���v�Ƃ���������Ƃ�Â����B

�@���������č��̕��j�́A���A���ɍ������A�č��̓���������鐺�ɑ���z���ƌ��Ȃ����Ƃ��ł���B

�@�p���I�̑�U���̈�l�A�C�x�h�D���E���^�J�E�M�{���Y���́A���A�̐M������������̊J�Ò��č����{�ɑ��Ď��̂悤���\�����������Ă����B

�@�u�č��́A�p���I�̌��@���Ă����R�A������Ɩ�������Ƃ��đ��Ă̏C�������߂Ă��邪�A����͑S���i���Z���X�ł���B�@��X�́A���܂Ŏ��R�A������͈�x�����݂��Ă��Ȃ��ƍl���Ă���B

�@�m���Ɉ�㎵��N�ꌎ�Ɏ����ꂽ����Ă͒m���Ă���B

�@�������A����͂����܂ł��Ăł����Č���ł͂Ȃ��B

�@������A��X�����@���܂����肵�悤�Ƃ��邱�Ƃɉ��̕s�s�������낤���B

�@�܂��āA�p���I���@�́A�����Ȃ�C�������Ȃ��ȂǂƂ������Ȍ��@�ł͂Ȃ��B

�@�������A�����A���R�A��������A�����J�Ƃ̊ԂŌ��ԂƂ��āA�p���I���@�Ɩ������������ꍇ�A���̂��߂̏Z�����[���s�Ȃ����Ƃɉ����S�O������̂ł͂Ȃ��B

�@���ꂱ�����A�č�����X�ɋ����Ă��ꂽ�����`�Ƃ������̂ł͂Ȃ����B

�@�č�������ȏ�p���I���@�̏Z�����[�Ɋ����Ȃ��悤�\�������v |

�@���̎w�E�́A�����`�̍��A�����J�ɂƂ��Ă͒ɗ�ł������ɂ������Ȃ��B

�@���āA�E�B�\�P�������ٖ����́A���������{�����{�̌����I����ɂ����Ă��A�����Ȃ�s���s�ׂ��Ȃ����Ȃ��܂ܒ��ق�����Ă����B

�@�����A���@�x���h�O���[�v�́A�萔�ȉ��̋c��͈�@�ł���Ƃ��āA��͂肱����T�C�p���ɂ���M�������̍����ٔ����ɒ�i���Ă����B

�@�i���ɑ��āA�n�����h�E�o�[�l�b�m��Ȕ����i�č��l�j�́A�p���I��K�ꎖ�����s�Ȃ����B

�@���̌��ʁA�p���I�c��̉�����s���ł��邩�ǂ����̖@�I���f�͓�\���ԉ����������ƌ��A�c������̂��̂��ɒ�~�����邱�Ƃ͂��Ȃ������B

�@�܂�A�ٔ�������������̏Z�����[�ȑO�̑ԓx�\����������̂ł���B

�@�M���������{�̂����l�́A�l�I�Ȉӌ��Ƃ��āA�u����̓e�j�X�E�Q�[�����B

�@�͂��߃{�[���́A�o�[�l�b�m�̃R�[�g�ɂ������B

�@�������X�͔ނ����̖��Ɍ�����������̂Ɗ��҂��Ă����B

�@�Ƃ��낪�A�ނ̓E�B���P���̃R�[�g�Ƀ{���[�����Ă��܂����킯���v�ƒQ���Č������B

�@�������A�E�B���P�������܂��A�o�[�l�b�m�������l�A�ӔC��������悤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ������B

�@�u�����̖�肪�@��ʼn��������܂ł́A��������������Ύi�@�̓Ɨ���Ƃ����ƂɂȂ�̂Ō����͂��ނ��Ƃ͂������Ȃ��v�@�Ƃ̂�����B

�@�����āA�p���I���őΗ����闼�w�c���A���ꂼ�ꔻ�f�������M�������@�ւ̍ō��s�����Ǝi�@�����A����̌��_���o���Ȃ������̂ŁA�Η��͍ĂсA�p���I�l���y�̊Ԃɂ����߂����i�D�ɂȂ����B

�@��������̓��[���͍��X�Ɣ����Ă����B

�@�@4�@�m����ے�����Ȃ����� top

�@����܂ł̋q�Ϗ���炵�Ă��A�p���I�̓�������炵�Ă��A��������̏Z�����[�𒆎~���邱�Ƃ́A���͂�N�̖ڂɂ�����Ȃ��Ă����B

�@���̎����A�c�_�̏œ_�́A�܂��܂����@���Ă̒��̔�j�����ɂ��ڂ��Ă������B

�@�Η�����o���̍l��������e�ɑ����Đ�������Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

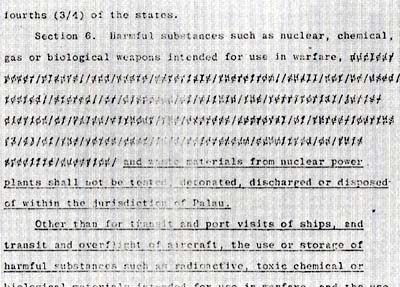

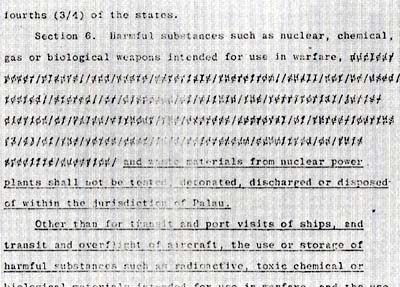

�@�܂��A���@�ɔ�����O���[�v�́A���Ă̒��́u��̊j�̎g�p�A�����A�����A�p�����֎~���A����������C�����鎞�ɂ́A�Z�����[�Ŏl���̎O�ȏ�̓��ӂ��K�v�v�Ƃ����\�O��Z���̋K��́A���܂�ɂ����i������Ɠ�F���������B

�@�u���i������v�Ƃ����̂́A���Δh�̌������ɂ��A���̍��ڂ��u��̊j���֎~���Ă���v����Ƃ������Ƃ����A�ނ���A���̏C���̂��߂Ɂu�Z�����[�Ŏl���̎O�ȏ�̓��ӂ��K�v�v�Ƃ��Ă��邩�炾�Ƃ����B

�@�܂�l���̎O�̓��ӂ͓��꓾���Ȃ��Ƃ����̂ł���B |

���@�x���h�̃L�����y�[���͎n�܂���

|

�@���̓_�Ɋւ��Ă͔��Δh���x�����Ă��鎩�R�A��������i��㎵��N�ꌎ�j�̑�O��l��(a)�ɂ��u�j�̎g�p�A�����A�����A�p���Ȃǂ͈���Ȃ��v�Ɩ��L����Ă���A���̌���ł́A���@���ĂƂقړ��l�̓��e�ɂȂ��Ă���B

�@�������A������_�قȂ�̂́A���̖͂����ɁA�u���Y���{�̓��ӂȂ����Ắv�Ƃ����A���������t�������Ă���_�ł���B

�@�v����ɁA�č��́A�j�̎������ݓ��ɂ��Ă̋����́A���{���x���̌��̑ΏۂɂƂǂ߁A�Z�����[�Ƃ������ڎQ���̕��@�ɂ͈ς˂����Ȃ��ƍl���Ă���̂ł���B

�@���ɁA������l��O����(b)�����Ă݂悤�B

�@�����ł́u�i�R���j�{�݁A�D���A�q��@�ȂǂɊj���킪��������Ă��邩�ǂ����́A������m����ے�����Ȃ��v�Ƃ����̂��č��̐���ł���A�p���I�i�}�[�V�����A�~�N���l�V�A�A�M�j���{�͂����F�߂�ƋL����Ă���B

�@�܂�A�_�_�́A�p���I�̈���ɁA���q�͐����͂�j���ڋ@�Ȃǂ̈����헪���킪���邱�Ƃ��ł��邩�ǂ����Ƃ����_�Ɍ��肳��邱�ƂɂȂ����B

�@�Z�����[�������������Z���̖��A�č��̍����Ȍo�ϊw�҃W�����E�K���u���C�X���m����A���@�x���h�̃��[�_�[�A�g�V�I�E�i�J�������̂��ƂɈ�ʂ̓d�͂����B

�@�K���u���C�X���m�́A���{�ł́u�s�m�����̎���v�̒��҂Ƃ��ėL�������A�p���I�Ƃ̊W���[���A���[�}���E�g�D�x�g�D�[�������ψ������Ƃ߂�p���I�����n�ʈψ���̓��ʏ����҂Ƃ��ĉ��p���I��K�ꂽ���Ƃ�����B

�@�K���u���C�X���m�́A�d��̒��ŁA�č��̖{�S���ǂ��ɂ��邩��`���Ȃ���A�p���I���@�̔�j�����Ɋւ��ď������s�Ȃ��Ă���B

�@�u�č��ł́A�p���I�Ŋj�̒����A�����A�����͂��Ȃ��ƌ����Ă���B

�@�������A���q�͑D�i���q�͐����́j��P���p�q��@�̈ꎞ�ʉ߂܂ł����A���@�̔�j�����ɂ���ċ֎~����邱�Ƃɑ傫�Ȍ��O������Ă���B

�@���̓_�p���I���@�́A���̓Ɨ����̂��̂Ɣ�ׂė]��ɂ����i������B

�@���́A�ꎞ�ʉ߂͋����ׂ����Ƌ��������߂�B

�@�h�C�c�A�C�M���X�A�J�i�_�Ȃǂ��A���R�̂��ƂƂ��ċ����Ă��邱�Ƃ̂��߂ɁA�p���I�͕č��Ƃ̎��R�A����j�����ׂ��ł͂Ȃ��Ǝ��͍l����v�ƁB |

|

���@�x���h�̃��[�_�[�A

�g�V�I�E�i�J������

|

�@�č������̎����A�n�m�h�̃C���[�W�̋����K���u���C�X���m���g���ăp���I�w�̏������s�Ȃ����͉̂��̂��낤���B

�@�d���̍s�Ԃ���́A�Œ���B���q�͐����͂̊�`�̕ۏ����ł��Ƃ���悤�Ƃ����č��̈Ӑ}���ǂ݂Ƃ��B

�@�Z�����[�̈�T�ԑO�A���́A���[�}���E�g�D���g�D�[���ψ����ɁA���̓d��̈Ӗ��ɂ��āA�܂��A�K���u���C�X���m�Ƃ̊W�ɂ��Đq�˂Ă݂��B

�@�u�l�́A���̐搶�Ƃ͐e���ȊW�ɂ���B���̐l�͒��ڃJ�[�^�[�哝�̂ɂ���܂���B

�@�\�����炢�O�ɂ������f�[�����哝�̂ɉ���ė��Ă����ł�����v

�@�u����ƁA�g�D���g�D�[������́A����̃A�����J�؍ݒ��ɃK���u���C�X���m�Ɖ������ł����H�v

�@�u����������B�g�V�I�E�i�J��������ɑ������d��̕���͐搶�Ɠ�l�ő��k�����v

�@�u�A�����J�́A�{���Ɋj�͎������܂Ȃ��ƌ����Ă����ł����H�v

�@�u��Ύ������܂Ȃ��ƌ����Ă���B�N�ł��˂��A����͎������܂��Ȃ���B

�@�A�����J�͂����炭�����ė��܂����B

�@�����A�A�����J�̐���Ƃ��āA�i�j���킪�j�u����v�u�Ȃ��v�Ƃ������Ƃ͒m�点�Ȃ��킯�ȂB

�@�j�������p���I�Œ������邵�Ȃ��Ƃ������Ƃ͐�Ɍ���Ȃ��B�N�ɂ�����́A�����B

�@�����A�F�D�I�Ɍ������Ă����A�A�����J�͖�j��Ȃ��ƐM���Ă����v

�@���́A���̎��A�č����p���I�ł�낤�Ƃ��Ă��邱�Ƃ��A���ē��{�ɑ��ĂƂ����ԓx�Ƃ悭���Ă���̂ɋ������B

�@�Ⴆ�A���{�Ɋ�`���錴�q�͐����͂�q���͂ɂ͊j�e����ς�ł���Ƃ��������b�N�،��i��㎵�l�N�\���j�B

�@���{����`�Ƃ���掵�͑��̋��~�b�h�E�F�[���u�A�����J�̐헪�}�~�͂̕������Ȃ��j�U���p�q��@�̕�̖͂������ʂ��Ă����v�Ƃ����N���[�^�[�ĊC�R���������i��㎵���N�j�A

�@�����āu�⍑�̕ČR��n�ɐ�p�j���킪��������Ă����v�Ƃ����G���X�o�[�O���m�i���A�[�h�����h�����̕⍲���j�̔����i��㎵���N�����j�ȂǁA����܂ʼn��x���A�ČR�ɂ����{�ւ̊j�����ݖ�肪�捹�����ꂽ���Ƃ�����B

�@�������A���̂��тɓ��{���{�͂����S�ʔے肵�A�č����{�͈��Z��N�̍����E�j�N�\�����������ɂ���ʂ�A

�@�u���{�����̊j�ɑ������Ȋ�����[���ɑ��d����v�|��\�����A���{�̔�j�O������F�߂��A

�@�u�C�O��n�̊j����̑��݂́A������m����ے�����Ȃ��v�Ƃ���������Ƃ�Â����B

�@���̓������A�����p���I�ɂ����Ă����p�����̂ł͂Ȃ����낤���B

�@�Ƃ���A�č�����㔪�Z�N��ɔz�����v�悵�Ă���g���C�f���g�����͂��A�p���I�̃}���J���`�Ɋ�`����̂ł͂Ȃ����Ƃ����b�́A�ɂ킩�Ɍ�������ттė���B

�@�g���C�f���g����������헪�~�T�C���̍q���\�͂��炷��A�č��͂��͂�p���I�̒��Ŋj�̒��������������K�v�͂Ȃ��Ƃ����킯�Ȃ̂��B

�@�@5�@���[�O�� top

�@�Z�����[����T�Ԍ�ɔ����������O���A�p���I��`�ɁA���A�M�������������Ď��c���l�����������B

�@��������ނ�́A�p���I�c��W�҂⌛�@�x���O���[�v�i�s�[�v���Y�E�R�~�e�B�j�A���@�����c�̃����o�[�ȂǂƐ��͓I�ɉ���d�˂��B

�@���l�͂܂��A�O�`�[���ɕ�����āA�p���I���̗�����A�W�����O���̒��̑��X��K�ˁA�Z�����ǂꂾ�����@�ɂ��ė��������Ă��邩�A�܂��Z�����[��{���ɖ]��ł��邩�ǂ��������@���ĕ������B

�@�����������A�Ď��c�̍s���ɑ��āA�g�D���g�D�[�������͂��߂Ƃ��錛�@�ɔ�����c�������́A��̐ȏ�A�������A�̊Ď��c���Z�����[�̎��{��O��Ƃ��Ď���������̂ł���A����̓p���I�̎�������N�����ƂɂȂ�Ƃ��āA�����ދ������߂��B |

���A�Ď��c�̓���(�p���I��`)

|

�@���������A�̊Ď��c�́A���������́A�l���Ƀp���I�̌��@���Ă��o��������A�Z�����[�̓��������܂������ɐ����ɏ������ꂽ�̂ł���A�Z�����[�𒆎~���鉽��̐������肪�Ȃ��ȏ�A�Ď�����`��������Ƃ��Ċ����𑱂����B

�@�������A�p���I�c��͋c��^�c�̋K��Ɋւ���V�������߂������o�����B

�@���Ċe���̑�\���W�܂��Ă����Ă����~�N���l�V�A�c������ꂽ���_�i��㎵���N�㌎�j�Œn���c������p���I�c��͊i�グ���ꂽ�̂ł���A�c��^�c���܂��A�~�N���l�V�A�c����̋K��ɏ]���čs�Ȃ��ׂ����Ƃ������߂ł���B

�@����ɂ��ƁA�c��͒P���ߔ����Ő������邱�ƂɂȂ�A���̋c���ɑ��鍂���ٖ����̌���s�ׂ̊����͏\���ȓ��Ƃ������ƂɂȂ�B

�@���������āA�p���I�c��Z����\�ܓ��A�O�\�O������\���̏o�Ȃŋ��s�������@���Ă̔ی����c�͗L���ł���A�E�B���P�������ٖ����̒��ق��\�������Ύ����I�ɐ������邱�ƂɂȂ�ƌ����̂ł���B

�@���̏\���̊����́A�O����̎����Z���̐[��ɔ����Ă����B

�@�����������Z���ɂȂ�ƁA�M���������{�̃A�T���V�A���́A�I���Ǘ��ψ��ɔ����ē��[�����e�����ɉ^��ōs�����B

�@���Ȃ��Ƃ��M���������{�́A�Z�����[���̂��̂́A���͂⒆�~�ł��Ȃ��Ɣ��f���Ă����B

�@����A���[�}���E�g�E���g�D�[�����́A���������A�e���r��ʂ��āA�Z�����[�̒��~�\�����B

�@�u�F����A�@�߂ɏ]���āA�����Z���̐[��A�Z�����[�͒��~����܂����B

�@�ł�����A�F����͂�����悭�������Đ�ɓ��[�ɍs���Ȃ��悤�ɂ��肢���܂��v

�@�����A���̎����������������I�����Ђ��́A���͂�p���I�ł͒ʗp���Ȃ��悤�Ɍ������B

�@���S�̂�����ȕč��̉e�ɋ������A�������A�ǂ��ɂ��Ȃ�Ƃ����M�ѓ��L�̊y�V��`���l�X�̐S���x�z���Ă���悤�������B

�@���ς�炸���݉��ł́A�r�[�������݂ق��Ȃ���匃�_�����킳��Ă����B

�@�u�p���I�ɃQ���o�N�͂���Ȃ��B���I�������ɓG�͂��Ȃ��v

�@�ƒN�������ԁB����ƁA�ނ����̃e�[�u������

�@�u�I�}�G�́A�p���I�̂��Ƃ����l���Ă���P�`�Ȑl�Ԃ��v�ƃ��W������B

�@�u�I�}�G�����A���܂ŃA�����J�̂����ڂ��҂��Ă�����肩�ˁv

�@�u����ł͕������A�I�}�G��������ł���r�[���͂ǂ����痈���Ǝv���Ă���v

�@�u�I���͎����̋��Ŕ��������傪���邩�v

�@�u�Ɨ��ƌ��������Ĉ�̂ǂ�Ȏd��������B�A�����J�̉����z�͑����Ă��邵�A���ō����炻������Ƃ���K�v������v

�@�u��̂���ȏ�Ԃɕ����Ă������̂͂ǂ��̍��ȂB�A�����J�͖�S������Ă��Ȃ�����Ȃ����v

�@�u����ł́D���H���o���āA�H�ꂪ���܂ł��̂܂܂ő҂��Ă��悤�Ƃ����̂��v

�@�u�A�����J�̑��̂ɂȂ���܂����v

�@�u�A�����J�̓Q���o�N��҂��ė��Ȃ��ƌ����Ă��邶��Ȃ����v

�@�u�����ŋ�������鍑������Ǝv���Ă���̂��v

�@�u����͌����悾�v

�@�u�������̍ޗ��͉����v

�@�u�`���s��̎g�p��F�߂邾���ł����̂��v

�@�u�R����n�����Ă������̂��v

�@�u�������邵�A����قǗL�Q���Ƃ͎v��Ȃ��v

�@�u�O�@�������Ă݂�v

�@�u�O�@���͕��a�ȓ�����Ȃ����v

�@�u���ꂪ���a���v

�@�u�Ƃɂ����A�I�������͂������Ƃɂ͖߂�Ȃ����v

�@����́A�������ł̂��Ƃ��^�����Ă��������̂��A�p���I�ꂩ��p��ɖ|�Ă���������̂ł���B

�@�����āA�Ō�Ɂu���ꂶ�Ⴀ�A�Z�����[�Ō��������悤����Ȃ����v�Ƃ������t����яo���āA�c�_�͂₪�ĎG�k�ɗ����Ă������B

|

���@���x�����ďW�܂����p���I�̕w�l����

|

�u���^�`�n�A�A�����J�g�C�b�V���j�i���^���j�A�R�m���@��c�^���W���i�C�v

|

�@���̓��A���@���x��������S�l�̏��������R���[���̊X�͂���ɂ���y�������[�E�N���u�ɏW�܂�A���N�W����������B

�@�ɍʐF�̕��𒅁A�r�����E���̎��̓������萻�̃J�S�����e�ɂ������đ��X�Ə������͏W�܂��ė����B

�@���^�g���b�N�̉ב䂢���ς��ɁA����{�➽�q�̎��A�ʃr�[���A�Ă����V�Ȃǂ�ς�Ő��b������������ƁA�蕪�����ė������n�܂����B

�@�܂�Ńs�N�j�b�N�̂悤�ɗz�C�Ɉ��ݐH���������ƁA�悤�₭�W��n�܂����̂͌ߌ�̎O���߂��A�������ɌX�������鍠�������B

�@��́A���̃A�����J��ɃP���J�낤�Ƃ����̂ɂ悭������Ȃɂ̂�т肵�Ă�������̂��Ǝ��͐S�z�ɂȂ����B

�@�����A���̐S�z�́A�ޏ��������}�C�N�����A���X�ɔM�ق��ӂ邢�n�߂��Ƃ��A������ɐ������ł��܂����B

�@�u�݂�ȏW�܂��Ă���Ă��肪�Ƃ��B���A���@�͎������̖ڂ̑O�ɂ���܂��B

�@�q�������̂��߂ɁA���ЂƂ�����͎�ɓ���Ȃ���Ȃ�܂���B

�@�p���I�ɂ́A�p���I�̐_�l�����Ă��܂��v

�@�u�������́A�A�����J�ƈꏏ�ɂȂ邽�߂ɁA���̌��@���������킯���Ⴀ��܂����B

�@���@�́A�p���I�̌��@�Ƃ��Ă�������ł��B��������A���̓C�G�X�ƃZ���L�����܂��B

�@���̑O�̐푈�̎��A�������́A�A�����J�Ɠ��{�̑����ɑS���W������܂���ł����B

�@����Ȃ̂ɋ�P�ł�������̐l���E����܂����B

�@�������̑��́A�����Ń��`���N�`���ɂ��ꂽ�̂ł��B

�@����́A�͂����茾���܂����A�������̐푈����Ȃ������B

�@�ŁA�������͂����������Ƃ��悭�킩���Ă��܂�����A���܂��A�A�����J���j����������������Ƃ��Ă��邱�Ƃ��ɋ����Ȃ��̂ł��v

�@�����ăJ�c�I�D�ɏ���Ă���Ƃ����j�̐l���A��ѓ���Ŕ��������߂��B

�@�u���́A�\�O�N�ԑD�������Ă��܂��B�}�[�V�����Q���̃r�L�j��G�j�E�F�g�N�ւ͎O�x���s�������Ƃ�����܂��B

�@���͂����ŋ��낵�����̂����܂����B

�@�T�Ƃ��A����V�K�ɂ��A���˔\���v��@�B�ɂ�����ƁA�K�A�K�A�K�A�K�Ƃ����������������܂��B���͋��t�����炱�̉����ƂĂ������̂ł��B

�@���̖ڂŌ��āA�}�[�V�����̐l�͉��ƎS�߂Ȃ̂��낤�Ǝv���܂����v

�@���́A���̓��̏W��ŕ����������̒��ɁA��j���@�ɂ�����p���I�̐l�X�̊��҂����s����Ă���悤�Ɏv�����B

�@�����ăp���I�̐l�X���A�y�������[�A�A���K�E���Ȃǂ����{�̌R����n���������߂ɕČR�̍U���ڕW�Ƃ���r��Ȕ�Q���������Ƃ��L���ɂƂǂ߁A���͂܂��č��̊j�����œ����~�N���l�V�A�̒��̃}�[�V�����̐l�������S�߂Ȕ픚�������������A�͂�����Ɨ��j�I�ȑ̌��Ƃ��Đg�ɂ��Ă���A�Ƃ������Ƃɑ傫�ȋ������������B

�@���������A�Z�����[�̑O���B�R���[���̒��́A�썑�ɂ͒����������Ԃ�ْ����Ă���悤�Ɍ������B

�@�p�g���[���̌x���̎p���������ڂɂ����B

�@����܂ł̌o�܂��炵�āA���[���ʂ́A�N�����\�z����ʂ�A���@���x������邱�Ƃ͂܂��ԈႢ�Ȃ��ƍl�����Ă����B

�@���Δh�ɂƂ��āA�c���ꂽ���́A���[�Łu�m�[�v�Ɠ������́A���͂œ��[���̂��̂�j�~���邱�Ƃ����Ȃ������B

�@�ߋ����̏Z�����[�ŁA�O�鉽�҂��̎�œ��[�����Ă����Ƃ������������������Ƃ��A�l�X�͋L�����Ă������A���������͂��肤�邱�Ƃ��ƚ����Ă����B

�@���[���͔邩�Ɍx�@�ɕۊǂ���A���d�Ȍx���̐��̉��ɒu���ꂽ�B

�@�g�D���g�D�[������𒆐S�Ƃ���p���I�c��́A����Ƃ����Ėڗ������������������A���Ȃ��Ƃ��\�ʏ�͐Êς̎p�����Ƃ��Ă����B

�@�p���I�������j�I�Ȉ���𖾓��ɂЂ����ċْ����Ă������̓��A�n�C�X�N�[���̃O�����h�ł͍��Z���������o�X�P�b�g�{�[���ɋ����Ă����B

�@����ƃR�[�`���Ƃ߂Ă���̂́A���@�x���h���p���I�Ɨ����ƂȂ����胊�[�_�[�̈�l���[�[�X�E�E���h�����������B

�@����Ȃɑ厖�ȓ��ɁA�o�X�P�b�g�{�[���Ɋ��𗬂��Ă��邱�̐N�͈�́A�����l���Ă����̂��낤���B

�@��̏�����M�����]�T�������̂��낤���A���邢�͐��E�̒��卑�ɏ|�˂��҂ْ̋����B�����߂������̂��낤���B

�@���̓R�[�`�̎���x�߂Č���Ă��ꂽ�ނ̌��t���悭�o���Ă���B |

�p���I�̓Ɨ��������郂�[�[�X�E�E���h����

|

�@�u���A��X�́A�A�����J�Ƃ���ɒǐ����錠�͎҂����ɂ���āA�p���I�̉^�����˂��Ȃ����悤�Ƃ��Ă���B

�@���āA�~�N���l�V�A�����ꍑ�ƌ��݂Ɍ����ė͂����킹�Ă������A����������̍������܂˂����̂́A�A�����J�ł���A���������̓��̗��v�������l�������̌��͎҂������B

�@���̂��Ƃ��p���I�̐l�X�͂悭�L�����Ă���B

�@��X�ɂ́A���ꂪ�p���I�̊C�Ɠy�n���Ƃ��Ƃp���悤�Ƃ���V���ȐA���n��`�҂̍������Ƃ������Ƃ��悭�킩���Ă���B

�@���̌��@�́A���������A���n��`�҂̎v�f��ł��ꂫ�A�p���I����邽�߂ɒz������ǂȂ̂��B

�@���l�́A�i�K�I�ȓƗ��Ȃǂ��蓾�Ȃ��ƍl���Ă���B

�@���̂Ȃ�A����܂ł̎O�\�ܔN�ԁA�p���I�̎q�������́A�A�����J���̋�����A�A�����͂��璼���̋��H��H�ׂĂ����B

�@�܂��ɐg���S���A�����J�i�C�Y���ꂽ��X���A���ꂩ��悱������������Ղ̏�ɂ�������������܂ܓƗ������ԂƂ�����A����́A�S���Ύ~�疜���B

�@�l�́A�^���C���Ƌ��݂̂Ő�����ɂ��炸�ƌ��������m��Ȃ��B

�@�������A����ł̓J�b�I�̊ʋl�ƗⓀ�̃r�t�e�L�ʼn�X�͐����悤�Ƃ����̂��B

�@�p���I�̂ǂ��ɂ���Ȃ��̂��]�����Ă���̂��v

�@�E���h�����́A�R�[�`���ނ����ɗ������Z�������ɍ������s���ƍ��}�𑗂�Ȃ���A�������߂��������B

�@�u���ꂩ�炪��ςȎ����B���@�͊ԈႢ�Ȃ��ʂ邾�낤�B�����A�����J�͂���قǃo�J����Ȃ��B

�@�ǂ�Ȏ�ɏo�Ă��邩�킩��Ȃ��B�������A�����ꕥ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ή��Ȃ�Α����ق��������B

�@�ԈႢ��Ƃ��Ƃ��Ă��A��X���g�̐ӔC�ɂ����ĊԈႢ��Ƃ������Ƃ������ƂȂ̂��v

�@�ƌ����ăE���h�����̓j�R���Ə��Č������B |

�@���̖�A���[���̕ۊǂ���Ă����x�@�ɁA���҂����K�\�����ʂ𓊂����A����ɂނ����Ĕ��C�������B

�@�������e�͂킸���ɂ͂���A�厖�ɂ͎���Ȃ������B�����������Ă����瓊�[���ƁA���疇���̓��[�p���͊D�ɂȂ��Ă������낤�B

�@�Ɛl�͓�\�܍̒j�Ƃ��������ŁA���ǔw��W�͒Nj����ꂸ�ɏI�����B

�@�@6�@���[�� top

���[���n�܂��� |

���[�҂��`�F�b�N���鏗������ |

�@��������A�ߑO�����̃T�C���������}�ɁA���悢��Z�����[�͎n�܂����B

�@�싞���̂����������F�����ȓ��[���������w�Z�A���X�̃A�o�C�i�W���j�Ȃǂɔz�u����A�T�Ɉ�l���x�@������������B

�@���[�́A���A�̊Ď��c���r�͂����ď��ĕ����Ƃ������X�������͋C�̒��ő�����ꂽ�B

�@�L���҂͏\���Έȏ�A�p���I�S�̂ł͐l���̂��悻�����̎���l�ł���B

�@���̂��������̓��H�[�ł́A���@�x���O���[�v�̏�������������o������S�U��~�����肵�č��肱�݁A����z���Ă͑��̐l�X�ɓ��[�ɍs���悤�ɑi���Ă����B

�@�̂����Č���ƁA�ޏ���͑��l�̖��O�������ꂽ���X�g�������Ă��āA����œ��[���ς܂������ǂ������������`�F�b�N���Ă����B

�@���̏Z�����[�ł́A���Δh�͓��[�{�C�R�b�m�̕��j���ł߂Ă����̂ŁA���[�����l�̐����킩��Ό������\��҂��Ȃ��Ƃ��A�����悻�̌����͂��Ƃ����̂��B

�@�ߑO���́A�L���҂̊ԂɌ݂��̏o�������ɂ߂悤�Ƃ�����C�������āA���[�̏o���͕K�������ǂ��Ȃ������B

�@�ߌ�ɂ͂܂��A�p���I���L�̖җ�ȃX�R�[�����������肵�āA���ǁA�ŏI�̓��[���͘Z�\�O�p�[�Z���g�ŁA�O���܂ł̔��Δh�̃L�����y�[�����A���Ȃ�����Ă����ƌ�����B

�@�������A�S�z���ꂽ�����͑S���Ȃ��I�n�Â��ȓ��[���i�������B

�@���[�̓p���I���n�̑��ɂ��A�T�C�p���A���b�v�A�n���C�A�Ė{�y�ł��o�҂��҂◯�w���������ɍs�Ȃ����B

�@�ߌ㎵���ɍĂуT�C��������킽�蓊�[���I������ƁA�l�X�͎����A�o�C�ɏW�܂��ė��Ĉ��ݐH�����n�߂��B

�@���[���̑O�邩��@�߂Ŏ��̔̔����ւ����Ă����̂ł���B

�@�₪�āA�J�[�̓R���[���̓��[�����珬�w�Z�̑̈�قōs�Ȃ��A���W�I�ƃe���r��ʂ��đ��n�܂����B

�@�l�X�́A���������̃e�[�u���ɐw����ăr�[�������݂Ȃ��玨���X�����B

�@�썑���[�h���ӂ�邱�̑���ϐ�́A�₽�瑛�������A�j���[�X�����邽�тɃ��[�_�[���e�[�u���̏�ɓo���āu�Ïl�ɁI�v�Ƌ��Ԏn���������B

�@����X���ď����̎��������݂͂��߂�Ƃ����C�̑����j�t�����������ł������A���̂܂���͏j���̂悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�R���[�����Ɋւ���J�[���ʂ́A��̂ǂ̑��̏ꍇ���قƂ�Nj�Έ�̊����Ō��@���x�����鐔�����o�Ă����B

�@���[����l����A�T�C�p���A�n���C�A�A�����J�{�y�������āA�قځA���ʂ����������B

�@����ɂ��ƁA���[�����l��l�S��\���[���A���@�x�����l��Z�\��[�A�����O�S�\�O�[�A���������\�O�[�Ƃ������ʂ��o���B

�@���@�͋�\�p�[�Z���g�̍����Ŏx�����ꂽ�̂ł���B

�@�������A�Z�����[���L���ł��邩�����ł��邩�́A�ˑR�Ƃ��ăT�C�p���ɂ���M�������̍����ٔ����̔��f�Ɉς˂��Ă����B

�@�Z�����[�̑吨�����܂�����������̗[���A���R�A������̌�������܂Œ��S�ɂȂ��čs�Ȃ��Ă����p���I�����n�ʈψ���̎������ɁA���[�}���E�g�D���g�D�[���ψ�����K�˂Ă݂��B

�@�s�R�̏���������炸�Ƃ����\���́A���Ȃ��Ƃ��g�D���g�D�[�����̏ꍇ�ɂ́A�S�����Ă͂܂�Ȃ��B

�@���x�̏Z�����[�̌��ʂɂ��Ăǂ��v�����ƌ������̎���ɑ��āA���{��ň�C�ɂ܂������Ă��B

�@�u�A�����J�������܂ŏ������Ă���̂ɁA������Ȃ��Ƃ������Ƃ́A��X�̓o�J�ȂB

�@�l�I�Ȃ��Ƃ͏����Y��āA���ƓI�Ȗ����F�l��������B

�@�Ƃ��낪�A���������ɏZ��ł���̂́A����ς�l�������������Ȃ��B�c�O�ł����A���ꂪ���A���e�B�ł�����B

�@�����狃���Ă��_���B�w���҂̗���͓����B

�@�A�����J�͏\�ܔN����̂��Ƃ��l���Ă���̂ɁA��X�́A�����̂��Ƃ��l������Ȃ��v |

�ƌ����Ď��}�I�ɍ��������B

�@���̎��A�p���I�c��̂�����l�̗����ҁA���@���Ĕی��̋��s�̌��������T�_���E�V���}�C�c�����g�E���g�D�[������K�˂ė����B

�@���Ƃ��ƃV���}�C���́A�w�Z�̐搶�ŋ��璷�����߂����Ƃ�����l�����A��㎵���N�����̃~�N���l�V�A�A�M���@���Ăɑ���Z�����[�ɍۂ��āA�p���I�̃~�N���l�V�A�A�M����̕������咣���Đ��E�ɓ������B

�@���̂��Ƃ������āA�p���I���Ǝ��̌��@���N�����邱�ƂɂȂ������A�����c�̎O�\���l�̃����o�[�̈�l�ɑI�ꂽ�B

�@�����āA���Ȃ��Ƃ����@���Ă��N�������l���̒i�K�ł͎^���̃T�C�������Ă����B

�@�������A�č��̉�����n�܂���������A�ނ́A�g�V�I�E�i�J��������n���I�E�������[�N���i���@�����c�c���j�ƈӌ���������e�Ĕh�̒��ԓ��������悤�ɂȂ����B

�@�u���̎��i��㎵���N�����j�A�~�N���l�V�A�A�M���@�̑��Ă��p���I���̑�����̂ɔ������̂́A�p���I�l�͎������g�̌������咣���ׂ����ƍl��������ȂB

�@�������A�p���I�̌��@������Ȃɔ��ēI�Ȃ��̂ɂȂ�Ƃ͐����v���Ă��Ȃ������B

�@�ނ���A�A�����J�Ƃ̊W�������Ƌ������Čo�ω��������������A���̂��߂Ƀ~�N���l�V�A�A�M�̍\�z����܂��͕������邱�Ƃ��咣�����������v

�@�܂�A�T�^���E�V���}�C���̓p���I���n�����~�N���l�V�A�A�M�̈���Ƃ��ď��������čs�����Ƃ́A�ʃp���I�̂��߂ɂ͂��܂蓾�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��Ƃ����A�p���I�E�i�V���i���Y���̎���Ȃ̂ł���B���̓_�́A�p���I�̈����҂����F���郍�[�}���E�g�E���g�E�[�����ƈꖬ�ʂ���Ƃ��낪����B

�p���I�͑��̃~�N���l�V�A�̓��X���́u���������v�Ƃ������������A�p���I�̂��Ȃ�̐l�X�̃v���C�h���h���������Ƃ��܂������ł���B

�@�Z�����[�̌��ʂɂ��āA�V���}�C���́A

�@�u���Ƃ����[�ł́A���@�x���͒ʂ����Ƃ��Ă��A������ʔ��Ε[�����͂�������B

�@���̏؋��ɓ��[���͂������̘Z�\�p�[�Z���g�����Ȃ������ł͂Ȃ����v�ƕ��͂����B

�@�����āA�u���@���x�������A���͉����킩�����Ⴂ�Ȃ��B�ނ�͌������낤�A��j�����͏����C���̕K�v���łĂ����Ƃ��ɂ͂��ł��C�����ł���ƁB

�@�����l���Ă����Ă���A�Z�����[�Ŏl���̎O���Ƃ邱�ƂȂ�Ď��ۂ͕s�\���v�@�@�ƌ����ĕ��S�����B |

�@���̓��A��l�͂����Ԃh�������Ȃ�����A�u�@�I�ɂ́A�Z�����[�̌��ʂɑ��锻��͋c������̂��v�ƌ������낦�Č��������B

�@�@7�@���������߂̈З� top

�@�p���I���@�̑��Ă��Z�����[�ň��|�I�Ȏx���������Ƃɂ��āA�č����ٖ����A�h���A���E�E�����P�����͎��O�̊����I�Ȕ������J��Ԃ��݂̂������B

�@���[�̌��ʂɂ��Ă͈�ؒ��ړI�Ș_�]������u���̉����͍��@�I���p���I���O�̈ӎv�ɖ������Ȃ��͈͓��ōs�Ȃ���ׂ��ł���v�ƞB���ȕ\�����g�����B

�@�������A�ŏI���f�i�p���I�c��̑��Ĕی����L���ł��邩�ۂ��Ƃ����j�͐M�������̍����ٔ����ɔC����ׂ����Ƃ����A�~�N���l�V�A���̖��Ɋւ��Ă͕č��̓��������߂��ō��̌��Ђ����Əq�ׁA�ÂɁA�ٔ����̔��f��������ɂ��邱�Ƃ߂������B

�@�Z�����[�̓������T�Ԍ�̎�����\�O���A�����ٔ�����Ȕ����n�����h�E�n�[�l�b�m���̓p���I��K��A�c��ƌ��@���i�h���炻�ꂼ��̌����������B

�@�c��̑����h�́A���������ߓ��ꔪ���̒��̃~�N���l�V�A�c��Ɋւ���K������̂܂܃p���I�c��ɂ��K�p���ׂ����Ǝ咣�����B

�@�����c��͒P���ߔ����Ő������A�������@�Ă͏\���ȓ��ɍ����ٖ��������ی������Ȃ���Ύ����I�ɐ�������Ƃ������̂ł���B

�@����ɑ��āA���@�x���h�̓p���I�c��͂ɂ��Ύl���̎O�ȏ�̏o�Ȃ̂Ȃ��c��͋c���\�͂������Ȃ��Ƃ��āA�����܂ł��Z�����[�͗L���ł���A��\�p�[�Z���g�̌��@�x�����������p���I���O�̑��ӂ��Ɣ��_�����B

�@���́A�c��̒萔�ƍ����ٖ����̋��ی��ɂ��Ē�߂��ē��������ߓ��ꔪ���A����̃p���I�c��ɓK�p���邩�ۂ��Ƃ����_�ɍi���邱�ƂɂȂ����B

�@�o�[�l�b�g��Ȕ����̔����ɐ旧���āA�p���I�c��́A�č��Ƃ̎��R�A������Ăɍ��v����V���@���N�����邽�߂ɋ�l�̃����o�[����Ȃ�ψ���̑g�D���n�߂Ă����B

�@���͂�o�������Ɉ����Ȃ���̒��ŁA������\�ܓ��A���ڂ̔����������ꂽ�B

�@����ɂ��u�p���I�c��͒P���ߔ����̏o�ȂŐ����ɋ@�\������B���������ĘZ����\�ܓ��̋c���͗L���ł���v�ƁB

�@�����ďZ�����[�ŋ�\�p�[�Z���g�̎x�����p���I���@���Ă͖����ƂȂ����B

�@���̔����ɑ��āA���@�x���O���[�v�͂��������T�i�̈ӎv���ł߁A����A�p���I�c��͓��肵�Ă����C�����@����̂��߂̈ψ���𐳎����������������J�n�����B

�@�o�[�l�b�g��Ȕ����̔����̍����́A��㎵���N�܂ők��B

�@��㎵���N�����\����A�~�N���l�V�A�A�M���@�̑��Ă̍̑����߂����āA���X�̑����݂�����A�}�[�V�����ƃp���I����������ۂ����Ƃ��A������A�~�N���l�V�A�c��͏��ł����B����ɂƂ��Ȃ��ă~�N���l�V�A�c��̈����ɂ��ċK�肵�Ă������������ߓ��ꔪ���́A�O�Z���ɏC�����ꂽ�B

�����~�N���l�V�A�c��̌����́A�e�n��\�\�~�N���l�V�A�A�M�i���b�v�A�g���b�N�A�|�i�y�A�R�X���G�j�A�}�[�V�����A�p���I�\�\�̋c��Ɍp������邱�ƂɂȂ����B

�@�o�[�l�b�g�����́A����������ɁA�n���c��ł������p���I�c��́A�����Ẵ~�N���l�V�A�c��Ɠ����̒n�ʂ��̂ł���A�P���ߔ����ł��c���\�͂�����Ƃ������߂��������̂ł���B

�@�������A���̉��߂ɂ͂������̓_�Ė���������B

�@���A�������������ߎO�Z�̑�O�����́A�u�p���I�c��͎���̌��͂Ɋ�Â��đg�D�����v�@�Ɩ��m�ɋK�肵�Ă���킯�ŁA�萔�͈ˑR�Ƃ��Ďl���̎O�ȏ��v����ƍl����̂��Ó��ł��낤�B

�@�܂��A�~�N���l�V�A�c��ƃp���I�c��������ƌ������A�O�҂������̌���������@�Ɖ��@�ɑg�D����Ă����̂ɑ��āA��҂̌��I�@�ƏU���@�͖��炩�ɑΓ��ł͂Ȃ���@�����Ƃ��Ă��萧�x��傫�ȍ��ق�����B

�@����ɁA�~�N���l�V�A�c��ł́A�c���͐�]�Ƃ��ꑼ�̃|�X�g�ɂ͒����Ȃ����ƂɂȂ��Ă������A�p���I�c��̏ꍇ�ɂ͑��̃|�X�g�����C���Ă���P�[�X���������A�������̂��S���قȂ��Ă���B

�@�ȏ�̑���_���炵�āA�o�[�l�b�g�����́A�~�N���l�V�A�c��̐��x�̂����ꕔ���p���I�c��ɂ��Ă͂߂Ĕ��������Ƃ�����i�����j��͖Ƃ�Ȃ��B

�@�����čŌ�ɁA�����ٖ������c��̌��c�ɑ��Ĕ��f�������ŏI�̊����i�������Ύ��R���F�Ƃ����j���p���I�c��̌��͂ɂ����O�\���ȓ�����~�N���l�V�A�c��̏\���ȓ��Ƃ����K��ɒu��������ꂽ�Ƃ���Ȃ�A���[�}���E�g�E���g�D�[���������������̒��A�e���r�Ŕ��\�����悤�Ƀp���I�c��̋c������\����̎����Z�����ȂĊ��Ɍ��@���Ă͔ے肳��Ă����̂ł���A�܂荂���ٖ����̖ٔF�Ƃ����s���s�ׂ����ʂƂ��Ă������Ɖ��߂��ׂ��ł��낤�B

�@������ɍ����ٖ����͂������ɍٔ��̌��ʂ��o��܂ł͎����̈ӌ��͍T����ƌJ�Ԃ��Ă����킯�ŁA���̂��Ƃ����ʂƂ��āA�p���I�c��̋c���ɏ��F��^�����Ƃ������߂͂��܂�ɂ��s�����悷����B

�@���̍ٔ��̃f�^�������́A�o�[�l�b�g�������g���u���������M�������̓��̍ٔ����͕ē����Ȃ��ݒu�����̂ł���A�������̔������C�ɓ���Ȃ���Γ����Ȃ͂��ł��������Ƃ��ł���̂��v�ƌ�������ƂɌ����s������Ă���B

�@�܂������A���������ߓ��ꔪ���ɂ��ΐM�������̓��ɂ����鍂���ٔ����̎�Ȕ����Ɣ��Ȕ����͓����������C�����邱�ƂɂȂ��Ă���A���ۂ̃|�X�g�����ׂăA�����J�l�Ő�߂��Ă��邱�Ƃ��炵�Ă��A�ٔ����Đ��{�̈ӌ��Ƃ܂������甽����`�ōs�Ȃ��邱�Ƃ͂܂����҂ł��Ȃ��ƌ����ׂ����낤�B

�@�A�����J�����`����������O�������̌����́A�M�������̓��ɂ����Ă̂ݕۏ������̂ŁA�܂�͂����O�����͕̂č����{�ɂ���Ă���ꂽ���̂ɉ߂��Ȃ��B

�@�����ٖ����A�h���A���E�E�B���P�����̓��ӂƂ��鍇�@�I�ȉ����Ƃ́A�����܂ł����̂���ꂽ�O�������̒��ł̘b�ł��������Ƃ��킩��B

�@�C�����@�ɑ���Z�����[�̓����͏\����\�O���ƌ��肳�ꂽ�B

�@�@8�@�O�@����k top

�@�č��̋��������́A�p���I�Z���̔��Ċ�������A�e�Ĕh�Ƃ̊ԂɌ���I�ȍa������o�����ʂƂȂ����B

�@�����ٖ����A�h���A���E�E�B���P�����́A�����ɓ����

| �@�u���Ƃ��ẮA�p���I�̏����̐����̐��ɂ������d��ȊS�������āA���Η����闼�w�c�̘b�������̏��������B�@���̉�ɂ́A���[�[���u���b�m��g���o�Ȃ��邱�ƂɂȂ낤�v |

�Ƃ��āA�����ܓ��A�O�@���ŗ��҂̔������k�����悤��Ă��A�o���\���̑�\�ɗ�����x�����Ɛ\���o���B

�@���̒�Ă����p���I�̐l�X�̔����́A���̂悤�������B

�@���̕č��̓����������A�p���I�̎��Ԃ�J���������ʂȂ̂��A����Ƃ��A���w�c�̑Η�����č��ɂƂ��ėL���ȏ������o�����Ƃ�ړI�Ƃ������̂Ȃ̂��A���Ȃ��Ƃ��A�E�B���P�����̔�������́A���f���ނ��������B

�@����ɁA���A�E�B���P������[�[���u���b�m�����A����̘J���Ƃ�Ƃ����̂͂������Șb�ł͂Ȃ����A�Ƃ������̂ł������B

�@�������A�����͌����Ă��p���I�ō���ǂ��炪�C�j�V���e�B�����Ƃ��Ă������́A���̎��Ԃ��ǂ����邩�ɂ������Ă��������ɁA�č��̐\���o������͂Ȃ��Ƃ����̂����w�c�̈�v�������_�������B

�@�܂�A�p���I�c��ɂ��Ă݂�A��\�p�[�Z���g�̎x�������@��ׂ����Ƃ����ẮA�Z���̎x�����Ƃ���邱�Ƃ͓���s�\�ƍl�������낤���A�܂��A���@�x���O���[�v�́A�č����ǂ���̐w�c�ƍ�����������Ă������Ƃ������Ƃɑ傫�ȊS���Ă����̂ŁA���҂́A�E�B���P�����̕s���Ȑ\���o�ɂ��A�����ĉ����邱�Ƃɂ����̂ł���B

�@��k�̑O���A���@�x���h�͌ߌ�̕ւŁA�܂��c��̃����o�[�͗[���̕ւŁA�ʁX�ɃO�@���ɓ��������B

�@�����āA�č��̃��[�[���u���b�m��g���A�n���C����g���b�N���o�R�ŃO�@�����肵���B

�@���@�x���h�̑�\�̈�l�A�ٌ�m�̃��[�}���E�x�h�[�����́A

�@�u���[�[���u���b�m��g������҂ɂȂ肤�邩�ǂ����ɂ��Ă͑傢�ɋ^�₪����B

�@�����̗���ȂǔނɂƂ��͂����Ȃ��B�������A�ނ����x�̖����Ђ��N���������{�l�̈�l�Ȃ̂�����A�ނ����ɏo�Ȃ��邱�Ƃɂ͈Ӗ�������v�@�@�ƌ�����B |

�@�������A���̃��[�[���u���b�m��g�́A

| �@�u�������̉�ɏo�Ȃ���ړI�́A�p���I�̐��������a���Ƃ�߂��A�킪���Ƃ̎��R�A����������Ԃ��߂ɂ͉����K�v�ł��邩�������Ă��炤���Ƃɂ���v |

�ƌ��A����҂Ƃ��ĂƂ������́A�ǂ���̐w�c�������̌�����Ƃ��đ�����������I���ɗ������Ƃ��Âɘ��߂������B

�@�Ƃ�����A�g�p���[���ɗ\�z������O�@���E�T�~�b�m�͊J����邱�ƂɂȂ����B

�@�Ƃ���ŁA��k�ɗՂޗ��w�c�ɂƂ��āA���͓��ʂ��鎀����肪�ڂ̑O�ɂ������B

�@�Ƃ����̂́A�p���I�c��̎l�N�C���̖������������ɔ����Ă���A�\��ł͑��I�����㌎�l���ɍs�Ȃ��邱�ƂɂȂ��Ă����B

�@���̑I���̌��ʂ��A�H�ȍ~�̐��������Ɍ���I�ȉe�����y�ڂ����Ƃ͊ԈႢ�Ȃ������B

�@�����A���@���Ă�����Ȃ�ʂ��Ă����Ƃ���A�㌎�l���ɑ��I���A�H�ɑ哝�̑I���A��㔪�Z�N�ꌎ�ɐV���{�����A�����Ĉ�N�̎��s�����i���̊ԂɁA�č��Ƃ̊Ԃŏ����̐����I�n�ʂɊւ�������I������j���o�āA��㔪��N�ɓƗ��Ȃ����͎��R�A�����艺�̎������ƒa���ɑ�������Ƃ����̂��A�p���I�̐��̂Ɋւ���^�C���E�X�P�W���[���������̂ł���B

�@�Ƃ��낪�A�Z�����[�̖����������ٔ����̔���ŏ����Ƃ����p���I�c��́A�㌎�l���̑��I���𒆎~����@�Ă��A����܂��A��\���ȉ��̏o�Ȃʼn��������ٖ����ɑ��t�����B

�@����ɂ���āA�����̃^�C���E�X�P�W���[����S�ʓI�ɃL�����Z�����A�܂��H�ɂ͏C�����@�ɑ���Z�����[���s�Ȃ��A���I���́A�M����������I����ɉ�������B

�@���̊ԁA���p���I�c��Վ��c��Ƃ��ē����Ɋւ���S������������Ƃ������̂ł������B

�@��������������̏Z�����[�̈��|�I�x���Ɏ��M�������Ă������@�x���h�O���[�v�́A�㌎�̑��I���ɂ������ł���Ɣ��f���Ă����̂ŁA�����l���̗�������܂łɑ勓�O�\�l�ȏオ�͏o���ς܂��Ă����B

�@�p���I�c��͓��R�Ȃ����l�����҂𗧂ĂȂ������B

�@�����ŁA�p���I�c��̖@�Ăɑ��ċ��ی����������ٖ����̔��肪�H�ȍ~�̃p���I�̐��ǂɌ���I�ȈӖ��������ƂɂȂ����B

�@���̎����̕č��ɂ��Ă݂�A���@���Ă͉��Ƃ��Ă��ׂ��K�v�����������A���ƌ����Ă���ȏ�p���I�Z���̊�����t���ł��邱�Ƃ͓���ł͂Ȃ��ƍl���Ă����̂ŁA�����ٖ����́A�����̑I���𔗂���i�D�ɂȂ����B

�@�O�@����k�́A�����������w�c�ƕč��̎v�f�����藐��āA�J��O����ٗl�ȔM�C�ɂ܂�Ă����B

�@��k�͎l���Ԃɋy�яI�n���������Ƃ肪�������B

�@�p���I�����n�ʈψ���̃��[�}���E�g�D���g�D�[���ψ����́A���@���ẮA�u�@�I�Ɋ��S�ɑ��苎��ꂽ�B

�@�V�������@�N���ψ�����ɃA�����J�̗v���ɍ��v���錛�@������ׂ���Ƃ��J�n���Ă���v�Əq�ׂ��B

�@����ɑ��Č��@�i��l���ψ���̃A���t�H���\�E�I�C�b�e�����ψ����́A�u���@���Ă�č��̗v���ɍ��v������B��̕��@�́A�V���Ɍ��@���N�����邱�Ƃł͂Ȃ��A�����鑐�Ă̒��̏C���葱���ނ��Ƃ��v�Ɖ��V�����B

�@�����āA��疼�̏������o���āA�u���Ȃ����́A�@�I�Ɍ��@�𑒂苎�����ƐM���Ă��邩���m��Ȃ����A�p���I�l�̈ӎv�͏������邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�ƒf�������B

�@�_�_�́A���@���Ă̑��݂����S�ɔے肷��̂��A���邢�͑��݂͔F�߂���ŏC��������̂��Ƃ����_�ɍi��ꂽ�B

�@�������A�č��́A���̓�ґ���̋c�_�����Ƃ�������A���҂𗧂Ă�`�ŁA���@���C�����铹�����o�����Ƃ��Ă����B

�@���̂܂܁A�c��̌������݂̂�ʂ��A�Z�����[��ׂ�����A���I�����Ƃ��߁A�C�����@��ʂ��A�����ėՎ��c��ɑS����^���邱�ƂɂȂ�B

�@���ꂪ�p���I�l���̖җ�Ȕ������������낤���Ƃ͗e�Ղɑz�����ł����B

�@�č��́A���̓����Ƃ�Ȃ������B�c�铹�́A���@�x���h�����Ƃ����Č��@�C���̂��߂̘b�������̃e�[�u���ɂ����邱�Ƃ������B

�@�����ŁA���[�[���u���b�m��g�́A���@�̒��̖��_�ɂ��Č��@�x���h�ƒ��ڈӌ��������������Ɛ\���o���B

�@���̐\���o�ɑ��āA���Ƃ�茛�@�x���h�̓p���I�c��̐e�Ĕh����n�ʈψ���烊�[�_�[�V�b�v����肽���Ɗ���Ă����̂ŁA�ނ��듛�P�ɕč��̒�Ăɉ������B

�@�č����͐T�d�Ɍ��t��I�сu���̓��ӂ́A�����Ȃ�Ӗ��ɂ����Ă����@�C���ɂ��Ă̕��@�̍��������������̂ł͂Ȃ��v�Ƃ����A���ʂ̌�����Ƃ��āA�p���I�l�̈��|�I�x���������@�h���e�[�u���ɂ����邱�Ƃɐ��������̂ł���B

�@�c��͋����s�����Ԃ��܂����B

�@���@���Δh�̈�l�͎��}���݂Ɂu���[�[���u���b�m���������̉�k�̏����҂��B��g�́A�͂��߂ɏC���ɉ�����N�Ƃł����ӂ����̂��v�ƂԂ��܂����B

�@�����ŁA��k��̊S�́A�ɂ킩�ɁA�O���p���I�c������ٖ����ɑ��t�������I�����~�̖@�Ă̍̔ۂɏW�܂����B

�@�@9�@�㌎���� top

�@�T�����̔��������A�A�h���A���E�E�B���P�������ٖ����̓p���I�c��ɑ��āA

�@�u���I�����~�̖@�Ăɋ��ی����s�g����B

�@���������ċ㌎�l���̑��I���͗\��ʂ�s�Ȃ��˂Ȃ�Ȃ��v�@�ƒʍ������B |

�@�������A���̒ʍ��̒��Ŕނ�

| �@�u�����t���̐V����������ݒ肷��@�Ăɑ��ẮA�����S�O�i���イ����j�����ɓ��ӂ��邾�낤�v |

�@�Ƃ������c��h�O���[�v�w�̔z�����Y��Ȃ������B�@�����Ė@�ċ��ۂ̗��R�Ƃ���

| �A�u�����_�ŁA�������{����������鎞���ɂ��Ă͗\�����S�����Ȃ��ȏ�A���I���𒆎~���č��̋c��ɂ��̊ԑS����^���邱�Ƃ͂ł��Ȃ����炾�v�@�@�Əq�ׂ��B |

�@�Ƃ�����A�č����ٖ����̂��̌���́A�p���I�c��̖ژ_��ł��������D��̃^�C���E�X�P�W���[�������ꂩ�畢�����̂������B

�@�t�ɁA�p���I���@�x���O���[�v�ɂƂ��ẮA��������̏Z�����[�̗]���������āA���I���ɏ����ʂ���D�̃`�����X�������ƌ�����B

�@�p���I�c��̋c�Ȃ��߂����Č\���l������₵�A�I���^�����n�܂����B

�@�ނ��A���[�}���E�g�E���g�D�[�����ƃT�^���E�V���}�C���̖��O�͂Ȃ������B

�@�����ŁB�c��͂����܂ł����̑I���𒆎~�ɒǂ����ނׂ��}篁A�V���Ȗ@�ā\�\�㌎�l���̑��I�����\�ꌎ��\�����ɉ�������\�\�������A�Ăэ����ٖ����ɑ������B

�@����ɑ���E�B���P�����̉́A�܂����Ă��u�m�[�v�ł������B

�@�c��́A���̉̕ԑ����A���������߂̋K��ɂ��\�ڈȓ��̊������ď\����ڂɃp���I�ɒ��������Ƃ𗝗R�ɁA�@�Ă͌��ʓI�ɏ��F���ꂽ�Ƃ��ċ㌎�l���̑��I���͒��~���ꂽ�ƁA�錾�����B

�@����ɂƂ��Ȃ��āA���@���Δh����o�Ă�����l�̌��҂́A�I��������������Ă��܂����B

�@�������A�����ٖ����́A�\��ʂ�I�����s�Ȃ����߂ɁA�p���I�I���Ǘ��ψ���̐ݒu�𖽂����B

�@�p���I�n��s���{�̕��A�I�������͉��̎x����Ȃ��i�W���Ă���Ƃ������̂������B���͂�A�c��ɂ́A���ׂĂ̐����������\����\�O���̏C�����@�ɑ���Z�����[�ɓq����Ƃ����������c����Ă��Ȃ������B

�@���@�C���̂��߂̈ψ���́A�����̗\�Z�̂��Ƃ��i�ƌ������Ƃ͕č��͂�����̐w�c�ɋʋ����ꂵ�Ă����̂ł���j�A�����O�\������甪����\����ɂ����ċ}�s�b�`�ŏC����Ƃ��s�Ȃ��Ă����B

�@���I���̌��ʂ͌����܂ł��Ȃ����@�x���h�̈����ɏI�����B

�@���I�����V�c���̎�Ȋ�Ԃ�͎��̂Ƃ���ł���B

�@�g�V�I�E�i�J�����i�p���I���@����ψ��j�A�A���t�H���\�E�I�C�u�A�����i���@�i��l���ψ���ψ����j�A�J�����X�E�T���[�i���A�M������������ւ̃p���I��\�j�A�W�����E�M���P�b�h�i���~�N���l�V�A�c���j�A�N�j�I�E�i�J�����i�{�C�R�b�m�����p���I�c���̈�l�j�A�T���g�X�E�I���R���i����j�A���[�[�X�E�E���h���i�p���I�Ɨ��^����\�j�B

�@���Ǔ�\���c�Ȓ��A��\�Z�c�Ȃ����@�x���h�Ő�߂��邱�ƂɂȂ����B

�@�܂��ɋ㌎���ς��N�������̂ł���B

�@�@10�@�C�����@ top

�@�u�㌎���ρv���N���������ƂȂ��Ă͕č��͌��@�x���O���[�v�Ƌ������Ă������͂Ȃ������̂����A����ł��ˑR�Ƃ��Č��@�C���̊�]�͎̂ĂĂ��Ȃ������B

�@���ہA�t�@���E�T�u���������ٖ����㗝�́A�V�����p���I�c��̔�������㔪�Z�N�ꌎ�O���܂ʼn������A����܂Ō��݂̋c����p�������邱�ƁA�����A�\����\�O���̏Z�����[�ŏC�����@���x�������ꍇ�ɂ́A���̌��@�̂��Ƃŏ\�ꌎ�ɑ��I�����s�Ȃ��c����I�o���邱�Ƃ�ʍ������B

�@�č��́A���Ƃ��Ă��C�����@�̏Z�����[���������A��C�ɗ����ς������������̂Ǝv����B

�@���c��𒆐S�Ƃ��錛�@���Δh�́A�č��̊ԐړI�Ȕ�̂��ƂŁA�\����\�O���̏C�����@�̏Z�����[�ɋN���̎��O��R�₵���̂ł���B

�@���āA���̌��@�͂ǂ̂悤�ɏC�����ꂽ�̂��낤���B

�@���_���猾���A�V���@�N���ψ���͕č������ًc���������O�ӏ��ɂ��Ă͊��S�ɍ폜�܂��͏C���������Ă���B

�@�܂��̓y���Ɋւ��Č����A�͂��߂̌��@���Ăł́A�Q�����Ɨ��_���Ƃ������߂ɁA�p���I�̗̊C�́A���X�̈�ԊO�����Ō���������Ƃ��A�������炳��ɓ�S�J�C���͈͓̔��ƂȂ��Ă������A�C�����@�ł́A���̗��_�͊C�m�@��c�ő吨���߂Ă��Ȃ��Ƃ������R�őނ����Ă���B

�@���̌��ʁB���Ɠ��̊Ԃ�����Ă���p���I�̏ꍇ�A���ӏ����̓y���̋y�Ȃ����C���ł��邱�ƂɂȂ�A�O���D�A���ɐ����͓�������ʍq�̋`����Ȃ��Ȃ�B

�@���ɁA��j���������A�C�����@�ɂ����Ă��m���Ƀp���I���j�n�тƂ��A�j�����⒙���A�p���Ȃǂ͂��Ȃ��Ƃ�������������Ԃ���Ă���B

�@�������A�V���� |

�~�~�~�ō폜���ꂽ���@����

|

| �@�u�D���̒ʉ߂Ɗ�`�A�q��@�̒ʉ߂Ə���s�̏ꍇ�ȊO�ɂ́A�푈�ړI�̂��߂̊j�������̎g�p�A�����y�ь��q�͔��d���̎g�p�A�����̓p���I�̓��ł͋ւ����Ă���v |

�Ƃ������͂����M����Ă��āA������A�p���I��ʉ߂���D����q��@�ɂ͊j�����ڂ�Ă��Ă������Ƃ������Ƃ�F�߂Ă���B�@���̓_�Ɋւ��āA�V���@�N���ψ���̓p���I�c��ɑ��Ď��̂悤�ɕ��Ă���B

�@�č��͌��̒��ŁA��j�����ɂ͓��ӂ������A��O�Ƃ��āA�ꎞ�I�Ȋj�̒����A�g�p�Ƃ������ׂ����̂��܂ނ����̒ʉߌ��������߂��B

�@�Ⴆ�A�p���I�̊C��ʉ߂��錴�q�͐����͂́A���q�F���g�p���Ă��邵�A�ʏ�j�~�T�C�������Ă���ƍl����ׂ��ł���B

�@����́A�č��́A�L�Q�����̋֎~���A�D���ƍq��@�̒ʉ߂ɉe����^���Ȃ��Ƃ����Œ���̕ۏ����߂��̂ł���B |

�@�����āA���̕ۏ̌��Ԃ�Ƃ��ĕč��̍�������������ƏC���h�͏q�ׂĂ���B

�@�������A���̔�j�����ōł��d�v�ȓ_�Ƃ������ׂ��u�Z�����[�Ŏl���̎O�ȏ�̎^�����Ȃ�����i�p���I���ɗL�Q�������������߂Ȃ��j�v�Ƃ����\�������S�ɍ폜����Ă���A��̒N���j�������̗L�Q�����̈����ɂ��Ă̊ē������̂����B���ɂ���Ă���B

�@��j�����Ɋւ���C���́A�܂��ɕč������R�A������Ă̒��ŋ��߂Ă����|�Ɗ��S�Ɉ�v���Ă���B

�@�����čŌ�ɁA���{�̓y�n���p���̖��ł���B

�@�͂��߂̌��@���Ăł́A�u�O���̗��v�ƂȂ�悤�ȓy�n�̋������p���́A�p���I���{�͂�����s�g���Ȃ��v�Ƃ������̂ŁA�O���́A���ɕč��̌R����n�v���Ɏ��~�߂���������̂��������A�C�����@�ɂ��ƁA�܂��Ɂu�y�n���p���́A�O���̗��v�̂��߂ɂ͎g���Ă͂Ȃ�Ȃ��v�Ƃ������傻�̂��̂��폜����Ă���B

�@�C�����@�N���ψ���̋c��ւ̒̕��ŁA�u���̕������c���Ă������Ƃ́A�����p���I���{�����R�A������̂��Ƃŋ`�����ʂ������߂̔\�͂��������v�Ƃ��āA�č����p���I�ɗv�����Ă���R����n���������p�̎�i�ɑi���Ă�����p�ӂ����邱�Ƃ߂������B

�@�@11�@����̌�� top

�@�������A�\����\�O���̓��[���ʂ́A�č��̃e�R����ɂ�������炸�A�C�����@�̕s�����ɏI�����B

�@���[���͑O���i��������j��傫����܂�锪�\�p�[�Z���g�A�C�����@��������O�S�O�\���[�A�^�������S���\���[�������B

�@�O��̏ꍇ�A���@����\�p�[�Z���g���̍����Ŏx�����ꂽ�̂́A�P�Ɏ��������̌��@�����������Ƃ������R���傫���͂��炢�Ă������炾�Ɖ��߂���l���������A����̂悤�ɏC�����@�ւ̔��Ε[������قǑ����������Ƃ́A�p���I�̐l�X���č��̈Ӑ}�Ȃ�A����̏����ɂ��Ė��m�ȔF���������Ă������Ƃ���Ă���B

�@�Z�����[�̔s�k��F�߂����[�}���E�g�D���g�D�[�����́A���[�[���u���b�g��g�Ɉ��ĂāA���̂悤�ȓd���ł����B

�@�u�C�����@��ے肷�邱�Ƃɂ���Đl�X�́A�M���̌R�͂��p���I�����ʉ߂��邱�Ƌy�уp���I�̓y�n���R����n�Ƃ��邱�Ƃ��֎~���錛�@���x�������B

�@����ɂ���āA�p���I�͘Z���\����t�ŕč�����̂������������������Ƃ��邱�ƂɂȂ����v

�@����ɑ��Ď�����A�p���I���̎x���������Ƃ������@�i��l���ψ���̃A���t�H���\�E�I�C�b�e�����ψ������܂��č��Ɍ������đœd�����B

�@�u�M��������܂ł̎p���ɌŎ����ăp���I�l���̖����Ȋ�]������Ȃ�A���Ă̌��@���Ɛ����n�ʌ��Ɋւ�������͂���ɒx��邾�낤�B

�@�����āA�g�b���g�E�[����������낤�����肾���A�ނ����[�_�[�Ƃ��ăp���I�l���̎x����S�����Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ͌����Ă��������v

�@����ɒǂ��ł���������悤�ɁA�p���I�c��Ɛ����n�ʈψ���ɑ����v�����̌��ʂ������ٖ����ɂ���Ĕ��\����A���z�̋����g�b���g�E�[�������͂��߂Ƃ���e�Ĕh�c���ɂ���Ďg�����܂�Ă������Ƃ��\�I���ꂽ�B

�@����ɂ��ƁA���̉�v�����͎l������n�߂��Ă���A���ʂ͂Ƃ����ɏo�Ă����͂��Ȃ̂����A�e�Ĕh�c���ɑŌ���^���邨���ꂪ���邱�Ƃ��獂���ٖ��������\�����܂ʼn����Ă����̂��Ƃ����B

�@�p�V�t�B�b�N�E�f�C���[�E�j���[�X�����\�������̓��e�͊T�ˎ��̂悤�������B

�@��㎵���N���玵��N�܌��ɂ����āA�p���I�����n�ʈψ���̓g�b���g�D�[�������o�c����p�V�t�B�͊J����ЂɈꖜ���ܕS��\�Z�h���x�������B

�@�������A�ψ���̓g�b���g�D�[�����o�c�̃��X�g�����ɓ���\�l�h�������B

�@��㎵���N�ꌎ���玵��N�Z���ɂ����āA�p���I�c��A������y�шψ���́A�v�\�ꖜ�h�������̎�������g�b���g�D�[�����֘A�̉�Ђƍs�Ȃ����B

�@�������A�c��A������y�шψ���́A���̋c�������̊֘A�����Ђƌܖ��ܐ�h�������̎�������s�Ȃ������X�B |

�@����ɑ��āA���[�}���E�g�D���g�E�[�����́A�u���̕��͕s���̈�ۂ��̈ӂɂ��肠���悤�Ƃ��Ă���B

�@���́A�����Ȃ钲���ɂ��삱��ʼn�����v�Ɣ��_�������A���͂₱��Ɏ����X����҂͏��Ȃ������B

�@�g�b���g�D�[�����́A�A�h���A���E�E�B���P�������ٖ����ƃ��[�[���u���b�g��g�ɓ���|�̎莆�𑗂������A����Ƃ���������͓����Ȃ������B

�@�Ƃ���ŁA����܂Ń��[�}���E�g�b���g�D�[���������S�ɂȂ��čs�Ȃ��Ă����p���I�̏����Ɋւ���č��Ƃ̌��́A����̉���\�\���ɗ\�肵�Ă����B

�@�������A�㌎�̑��I���Ə\���̏Z�����[�̔s�k�Ńg�b���g�D�[�������������������̂Ńp���I���̐����I�哱���́A��j���@�i��h�̎�Ɉڂ����B

�@���̂��ߎ���̌������A�ǂ�Ȍ`�ōs�Ȃ���̂����ʂ����S�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�@�ꕔ�ł́u�㌎���ρv�Ő������������l���ψ���A�V�c����Ɠ����ɍŏ��̌��@�������V���{����������̂ł͂Ȃ����ƚ����ꂽ�B

�@�ƌ����̂́A��j���@�������̋c��ŋ����ɔے肳�ꂽ�Ƃ��A����������������������������C�����@�ȂǑ����ɔی����Ă��Ƃ������������ꂽ����ł���B

�@�����A�����Ȃ�A�p���I�͕č��Ƃ̑Ό��̓�����ނ��ƂɂȂ�A�����̂��̂����f�����ƍl����ꂽ�B

�@�������A�����������Ԃ͂��ɋN����Ȃ������B���@�i��h�́A�����@�I�Ɏ���i�߂��B

�@���I���ɏ����A�C�����@�̏Z����[�ɂ������A�����̔��ł���𑒂苎�����B

�@�V�������[�_�[�V�b�v����ɂ����l���ψ���͕č��̍����ٖ����A���������A����Ƀ~�N���l�V�A�n�ʌ��̓��ǎ҂Ɉ��Ăēd���ł��A�\�ɗ\�肳��Ă��������A�p���I�̐V�c������ɋc����J���ꌎ�ȍ~�ɉ����悤�v�������B

�@������āA�č��̃Z�V���E�A���h���X���������́A�\�O���T�C�p���Ńp���I�̑�\�Ɖ�������A����̌��̌����ɂ��Ęb���������B

�@���̉�ŁA�p���I����\�́A�Ăэŏ��̌��@��������ӌ���`����Ɠ����ɁA���R�A������ɂ��Ă��č����Ƙb�������p�ӂ�����Əq�ׂ��B

�@�l���ψ���𒆐S�Ƃ���V�����c��́A�����ɍŏ��̔�j���@�Ɋ�Â��ĐV���{�������邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ������Ƃ�\�������킯�ł���B

�@�������A���ĊJ�̕K�v�����Ƃ��āA�p���I�̐V�w���҂����́A��j���@��ׂ����߂Ɏ����o���ꂽ���̓��������ߎO�Z�̕ύX�𔗂�A�����̐ӔC���铚�������߂��B

�@��\�̈�l�A�J�����X�E�T���[���́A�A���h���X�����ɑ��Ď��̂悤�ɏq�ׂ��B

�@�u���������ߎO�Z�́A�p���I�l��������̌��@���x�����悤�Ƃ���̂�W�����B

�@�����āA���@����ւ̓���W�Q���A���H�������Ă��܂����v�ƁA

�@���́A���̎��_�ł��炽�߂ē��������ߎO�Z�̕ύX�����߂����ƌ����A���́A�㌎�̑��I���ɗ���₵�Ȃ��������[�}���E�g�D���g�D�[�����́A���I����A���x�͑I����K�v�Ƃ��Ȃ��U���@�̋c�Ȃ���ɓ���Ă����B

�@����ŁA���������ߎO�Z���L���ł���Ƃ���A�����Ẵ~�N���l�V�A�c��̏㉺���@�ɓ����̌�����^���Ă������x�����̂܂܃p���I�c��ɂ��K�p����邱�ƂɂȂ�A�����Ȃ�A��@�ɂ�����U���@���A���@�ɂ�������I�@�̗��@���������邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B

�@�V�����c��Ƃ��ẮA�����̋c����W����\���̂��钷���ߎO�Z��\�ߎ�菜���Ă����K�v���������̂��B

�@����ɓ�����`�ŁA�A���h���X�����͏\�O�\����A�܂�ꌎ�O���̐V�c����̎O���O�A���������ߎO�Z���C������|�A�p���I���ɓ`���ė����B

�@���̌��ʁA�U���@�͏]���ʂ���I�@�ɑ��鏕���@�ւƂ��Ă̗���Ɉ����߂���A���[�}���E�g�D���g�D�[�����̐w�c�͌���I�ȑŌ����邱�ƂɂȂ����B

�@�ނ́A�V�c����̓����Ȃ��āA�p���I�����n�ʈψ���̈ψ����̐E��ނ����B

�@�@12�@�V���Ȓ�� top

�@�\�\���ɗ\�肳��Ă����~�N���l�V�A�ƕč��̌��́A�ꃕ���x��ĔN�����̈�㔪�Z�N�ꌎ��������\����܂ŁA�n���C�̃R�i�ŊJ���ꂽ�B

�@�~�N���l�V�A������́A�}�[�V�����A�p���I�A�~�N���l�V�A�A�M�̊e��\�c���o�Ȃ����B

�@�ȏ�A�s�[�^�[�E���[�[���u���b�g�đ�g�́A�ŐV�̎��R�A������Ă���A��㔪��N�ȍ~�̃~�N���l�V�A�ɂ�����č��̗������̓I�ɖ��炩�ɂ����B

�@���傤�Lj�N�O�̈ꌎ�Ɏ����ꂽ���R�A������Ăɔ�ׂ�ƁA����̋���Ă̓~�N���l�V�A�ւ̉����z���啝�ɑ��z����Ă���A���e�I�ɂ��~�N���l�V�A���̗v�]���A���Ȃ�̂���ꂽ���̂ƂȂ��Ă����B

�@���ƂɁA���܂ŕč��̓~�N���l�V�A�ɊO�������قƂ�ǔF�߂悤�Ƃ��Ȃ��������A����̋���Ăł́A�������S�ȓƗ��Ƃ͂قlj������A�č��̍��h��̗��Q�ƐӔC��N���Ȃ��͈͂ŁA�Ǝ��̊O������F�߂Ă���B

�@�Ⴆ�A���A�C�m�@��c�ւ̎Q���A�C�m�����Ɋւ��鋦��̒����A�f�ՁA�ʐM�A�X�ցA���ԍq��A�����Ȃǂ̊e����ɂ�����O���Ƃ̌��A���⋦��̒������s�Ȃ������ȂǁB

�@�����ŁA�~�N���l�V�A�̒��ł��������Ǝ����ւ̐��������̐i��ł���}�[�V�������A�܂����̋���Ăɉ��������s�Ȃ����B

�@�č����͂����劽�}�����B�}�[�V�����̉��������A�\��N�ڂɓ������~�E�Č��j�ア���ɉ���I�ȏo�����ł���A�č������̓����ǂ�قǑ҂���тĂ������́A���[�[���u���b�g��g���u����͖苿���听���v�Ǝ��]�������Ƃɂ���Ă��[�������͂��邱�Ƃ��ł���B

�@�p���I�̍����ȗ��A����Ƃ��������ʂ��グ���Ȃ������đ����c�Ƃ��ẮA�Ƃɂ����}�[�V�����𑼂̓�n�悩����������Ă������������킷���Ƃ��ł������ƂŁA���蒲��ւ̖��邢���ʂ����������Ɣ��f�����̂ł���B

�@�}�[�V�����̃A�}�^�E�J�u�A�哝�̂́A��㔪��N�̑��������ɁA���R�A������Ăɑ���Z�����[���s�Ȃ��{����ւƑ����������Ƃ��Ă���B

�@���̃}�[�V�����̌��f�͍����̂Ȃ����Ƃł͂Ȃ������B���ہA�����ꂽ�o�ω����z�́A�}�[�V�����������̃N�F�[�����ɂ���~�T�C��������ɑ��Ďx������N�ԋ�S���h�����܂߂�ƁA���̓�n������l����ɂ��č����Ȃ��Ă���B

�@�����Ƃ��A�}�[�V�����ɂ��Ă݂�A���M���������艺�̋�̓I�헪���Ƃ��āA��т��ĕČR�̊j�������~�T�C��������̖�����S���ė����킯���i���̂��߂ɑ����̋]���������A������������j�A���̏�Ԃ���㔪��N�ȍ~�啝�ɍD�]���錩���݂͂Ȃ��B

�@�܂��āA�x�d�Ȃ�\���J�̂��߂ɒזœI�Ȕ�Q�������}�[�V�����̓��X�ɂ��Ă݂�A����ȏ������s���邱�Ƃ͖]�܂������Ƃł͂Ȃ������B

�@�M��Ȉ����҂ɂ��Č�����`�҂ł���A�}�^�E�J�u�A�哝�̂����āA�u�}�[�V�����ł͂ڂ��荿�荞��ł���҂͈�l�����Ȃ��B

�@�l�X�͋��̂��߂ɓ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ�V�������{�̐��v�ƌ��킵�߂�}�[�V�����̏����́A�����ĕ��R�Ȃ��̂łȂ����Ƃ�e�Ղɑz��������B

�@�c��p���I�ƃ~�N���l�V�A�A�M�̑�\�c�́A���̌������Ȃ��Ƃ��ĉ��������T�����B���Ƀp���I�̏ꍇ�A�V�����c����������������ŁA����̑ΕČ����s�Ȃ��ψ���̂��̂��܂��u�u����Ă��Ȃ������B

�@�p���I�̐V�������[�_�[�ɂȂ����g�V�I�E�i�J�������i�p���I�c��c���j�́A

�@�u��X�́A����ƃX�^�[�g���C���ɂ������肾�B������n���C�E�R�i�̉�k�͌��Ƃ������A��X�ɂ��Ă݂�Ώ��̎��W�̏ꂾ�����B

�@�Ȃɂ���l�X�͂��ŋ߂܂Ŏ��R�A������Ȃ���̂����ł��邩��m��Ȃ������̂��v�ƌ�����B

�@�����āA�u��X�̓��ʂ̎d���́A��j���@�������邱�Ƃł���A����Ɋ�Â��ė������{������������������邱�Ƃ��B

�@���R�A������ƃp���I���@����������悤�ɂȂ����ꍇ�ɂ͌��@���C�����邩�ۂ������͖��O�ɖ₤�v�ƒf�������B

�@�m���ɁA����̎��R�A������ẮA�O��̋���Ăɔ�ׂāA�o�ω����̑��z��O�����̑啝�Ȋg��ȂǁA�~�N���l�V�A�ɑ���č����̏����̂��Ƃ�����������B

�@�������A���S�ۏ�A�h�q���Ɋւ��ẮA�قƂ�ǂƌ����Ă������炢�ɕς���Ă��Ȃ��B

�@����Ăɂ��A�č����{�́A�~�N���l�V�A�ɑ�����S�ۏ�Ɩh�q�Ɋւ���S�ʓI�Ȍ����ƐӔC��L����ƋK�肳��Ă���B

�@�����āA���̌����ƐӔC�̋�̓I�ȓ��e�Ƃ��Ď��̎O�_���������Ă���B

�@�@�p���I�A�}�[�V�����A�~�N���l�V�A�A�M�Ƃ��̐l�����i�O������́j�U���܂��͂��̋��Ђ�����`��

�@�A����珔���ւ́A��O���ɂ��R���I�N���܂��͎g�p��ߏo������

�@�B����珔���ɌR������{�݂�ݒu���Ă�����g�p������� |

�@�v����ɁA�R�����Ɋւ��ẮA�č��͑�O�������̋�悩��ߏo���A�����ς�S��������Ƃ������Ƃł���B

�@�����č���̋���Ăł��O��Ɠ��l�A�~�N���l�V�A���j�n�тƂ���Ƃ����K��́A���X�ƌf�����Ă���B

�@�������A���̋K��ɑ��������ł������̗�O�K�肪�݂����Ă��āA������܂��A�K�����ɂȂ��Ă���B

�@�����A�č�������珔�����ɁA�j�A�ŃK�X�A���������z���ł���͎̂��̏ꍇ�ł���Ə�����Ă���B

�@�i1�j���ӂ��������ꍇ�i�����͒N�����ӂ���̂��Ƃ�����̂��ڂ�����Ă���j

�@�i2�j�ʉ߂Ə���s��ړI�Ƃ���ꍇ�i�ނ��B���q�͐����͂Ɛ헪�q��@�̂ł���j

�@�i3�j�đ哝�̂ɂ���č��Ƌً}���Ԏ猾���Ȃ��ꂽ�ꍇ

�@�i4�j�ċc��ɂ���Đ�킪�z�����ꂽ�ꍇ

�@�i5�j�č��y�т���珔���ɑ����̓I�ɐؔ������R���U����h�q����K�v������ꍇ |

�@�܂�A�����܍��ڂ̏����̂�����ł��������A�č��̓~�N���l�V�A���Ɏ��R�Ɋj���퓙��z�����邱�Ƃ��ł���Ƃ����̂ł���B

�@�O��̋���Ăł́A���̕����ɁA�u�č��̐���Ƃ��Ċj�̑��݂͍m����ے�����Ȃ��v�Ƃ��������܂킵�������Ă����̂����A����́A���ꂪ�폜����āA���ɑO�L�܍��ڂ��}�����ꂽ�B

�@�����ł͂����茾���邱�Ƃ́A�����܍��ڂɂ���āA�č��́A�����ɂ����Ă͓��Y���{�̓��ӂ��Ƃ���i�����ďZ���S�̂̓��ӂł͂Ȃ��j�A���q�͐����͂�q��@�̒ʉ߂̌����𗯕ۂ��A�펞�ɂ͑S���̎��~�߂Ȃ��j���킻�̑��̌R���������~�N���l�V�A�ɔz���ł��邱�Ƃ��ɂ߂Ĉ���I�ɋK�肵���ɉ߂��Ȃ��Ƃ������Ƃł���B

�@�����ŁA���������č��̌R���\�z�ɂƂ��ĂŃp���I���@�͂��炽�߂đ傫�ȏ�Q���ƂȂ�̂ł���B

�@�č������A�ЂƂ��j�����݂̂Ȃ炸�̊C�K��̖��A�y�n���p���̖��ɑ��Ă��ύX�����X�ɔ����Ă���̂́A�����O�̏��������݂͌��ɖ��ڂȊW�ɂ����āA�ǂ����c���Ă��A�č��̌R���\�z�����������Ȃ�����ł���B

�@��j�����ɂ��Č����A�����ɕč��Ƃ����ǂ��A�܂����j������������ނȂǂƂ͖������ł��Ȃ��̂ŁA���Ȃ��Ƃ����q�͐����͂�j���ڋ@�̒ʉ��i��`���܂ށj�̌�����ۗ����悤�Ƃ���킯�����A�����Ȃ�ƃp���I���@�̗̊C�K�肪�ז��ɂȂ��Ă���B

�@�܂�A�Q�����Ɨ��_�ɂ��A�p���I�����̒��ɂ͈�،��C���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��킯�ŁA�]���ĉ��ɍ��ۊC�����ł����Ƃ��Ă��A�����͍������f���Ė��Q�q�s�iinnocent passage�j�����Ȃ���Ȃ炸�A���ۂɂ͕č��̐헪�I�v����S���������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��̂ł���B

�@����ɂ��āA�V�����S�����m�R�̎i�ߊ��ɂȂ������o�[�g�E�����_�C�R�叫�́A���̂悤�ɔ������Ă���B

�@�u�������A�̊C��S�J�C�����咣����Q�����Ɨ��_���ʂ��Ă��܂����Ȃ�A��X�̐����͂�q��@�𑀍삷��\�͂͑S���ے肳��Ă��܂����낤�B

�@���ɓ��{���畔�����C���h�m�Ɉړ������悤�Ǝv���Ă��A��X�͓�Ă܂Ŋ͑�����U��ނ����A���ꂩ�炮���Ɠ씼�����I�Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ邾�낤�v |

�@�܂��A�y�n���p���̖��ɂ��Ă̓p���I���@�̋K��ɂ��A�O���̗��v�ɂȂ�悤�ȓy�n���p�����A�p���I���{�͍s�g���Ȃ��Ƃ������ƂɂȂ��Ă���A�������ꂪ�ʂ��Ă��܂��ƁA�č��Ƃ��Ă̓p���I�ɗv�����Ă���R�p�n���m�ۂł��Ȃ����ƂɂȂ�B

�@�����Ȃ�A���������̕č��̌R����n�\�z�͑S�����I�Ȃ��̂ƂȂ��Ă��܂��B

�@�p���I���@�́A�V�������R�A��������f����č��ɂƂ��Ă��A�܂��Ɏ��q�g���̒��Ɖf�����ɂ������Ȃ��B

�@�������A�u�A�����J�̒�Ă��鎩�R�A������Ă��p���I���@���ĂƖ�������Ƃ����������́A�S���������Ȃ��v�Ƃ����̂��g�V�I�E�i�J�����c���𒆐S�Ƃ���p���I�̐V�������[�_�[�����̌������ł���B

�@�ƌ����̂́A���������u���R�A������v�Ƃ����̂́A�M�������I����́u�č��ƃ~�N���l�V�A�̊W���K�肷��u����v�ł����āA���R�̂��ƂȂ��狦��ȑO�Ƀ~�N���l�V�A�̊e�n���i���̏ꍇ�A�}�[�V�����A�p���I�A�~�N���l�V�A�A�M�j������̌��@�������{�����������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�R��ɁA�������@�����Ɏ����Ă��Ȃ��p���I�̏ꍇ�A�܂��A����̌��@�𐧒肷��̂��挈���Ǝ咣����̂́A�����ɂ����ɂ��Ȃ��Ă���B

�@������A�ŏ��̌��@���Ă��o�����������Ƃ��A�č��̃��[�[���u���b�g��g���p���I��K��A���R�A������u�āv�Ɍ��@�u���āv����v������悤�ɋ��߂��̂́A�S����Șb�ł͂������̂��B |

�p���I�c���ɑI�ςꂽ�g�V�I�E�i�J������

|

�@�܂��āA�������҂���v�����Ȃ���A���������͂Ȃ��Ȃ邾�낤�Ƃ��������Ɏ����ẮA���Ȃ莿�̈��������i�ǂ����j�������ƌ����Ă��d�����Ȃ������B

�@�O�ɂ��G�ꂽ���A�ꌎ�ɍs�Ȃ�ꂽ�č��Ƃ̌��̉ߒ��ŁA�p���I�̐V������\�����́A�O�̐����n�ʈψ����̃��[�}���E�g�D���g�D�[�������č��Ƃ̊ԂŌR����n�Ɋւ���u����v������ł����Ƃ����b���A�č������珉�߂Ēm�炳�ꂽ�B

�@���ۂɂ́A�u����v�ɂ̓g�D���g�D�[�����̃T�C��������Ă��Ȃ������̂Ŏ����͂Ȃ��������̂́A�R����n��{�݂̒Ɋւ����̓I�Șb������������قǍׂ����s�Ȃ��Ă������ƂɁA�p���I�̑�\�����͑傫�ȃV���b�N�����B

�@�����ŁA�g�V�I�E�i�J�����c���́u�܂�����̌��@������I�v�������t�ɁA���ׂĂ̐���������g��ł������B

�@�O���ɂȂ�ƁA�p���I�c��͍ŏ��̔�j���@���i���t���̏C���������āj���C���̂܂܍ĂяZ�����[�ɂ����邱�Ƃ����肵���i���̖@�Ă͍����ٖ����̏��F�Ė@���Ƃ��Đ��������j�B

�@����ɂ��A�O�x�ڂ̏Z�����[�͈�N�O�Ɠ�����������ƌ��߂��A���̌��@�Ɋ�Â��哝�̑I���͏\�ꌎ�l���A�V���{�̔����͈�㔪��N�ꌎ����ɂ��ꂼ���������߂�ꂽ�B

�@�������A�V�������[�_�[�����͓����ɕč��Ƃ̒n�ʌ����̂��̂͌p�����čs���Ƃ����_��Ȏp����Y��Ȃ������B

�@�����Ẵp���I�����n�ʈψ�������U���āA�V���Ɂu�����n�ʋy�шڍs�Ɋւ���p���I�ψ���v��g�D���i�l���Z���j�A�ψ����ɂ͌��p���I���@�����c�c���̃n���I�E�������[�N����C�������B�ψ���́A�V�p���I�c��̎����I�Ȏ��s�@�ւƂ��āA�ΕČ��ƐV���ȗ������{�ւ̈ڍs�̂��߂̏����ɂ����邱�ƂɂȂ����B

�@����ɂ���āA�p���I�̃��[�_�[�����́A�����̌o�ϓI�������ő���Ɉ����o�����߂ɁA�č��Ƃ̊W�͒f���炸�A�Ȃ����č��̌R���I��S�����킵�Ă����Ƃ������ɗ����������w�^�𐮂����̂ł������B

�@�������������ƕ��s���āA�g�V�I�E�i�J�����c����͍��A��ʂ��č��ې��_�ւ̃A�s�[����Y��Ȃ������B

�@���A�M������������̎g�߂��~�N���l�V�A���@�̈�Ƃ��ĎO����\�������\�O���ɂ����ăp���I��K�₵�����A�ނ�͎��̂悤�ɑi�����B

�@�u�{�����҃A�����J�́A�p���I�̓������ɑ��Ĉ�㎵��N�l���ɍs�Ȃ����悤�Ȋ����i���[�[���u���b�g��g���A�p���I��K��Č��@�̏C���𔗂����j������ȏシ�ׂ��ł͂Ȃ��B

�@���A�����͉�X�M�������̏Z���̕ی�҂ł���ׂ����B

�@��㔪�Z�N�̉ĂɁA���@�̏Z�����[��\�肵�Ă��邪�A���̎����A�͊Ď��c�𑗂����͂��邾�낤���v�ƁA

�@�����āA�M�������̏I���ɂ��ẮA

�@�u�A�����J������㔪��N�Ƃ��Ă���I���̓��t�́A���I���B

�@�p���I�ł͂��܂�ɂ������̃v���W�F�N�g���������Ă��Ȃ����A�����I���̂��߂̏����͉����ł��Ă��Ȃ��B

�@�����A���H�A�d�C�Ȃlj��ЂƂƂ��Ė����Ȃ��̂͂Ȃ��B

�@���͒��[�Ԃ������g���Ȃ����A�ߓd�̂��߂Ɉ���ɉ����Ԃ���d���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�K�\�����͒l��肷����肾�v

�@�����čŌ�Ɏ��̂悤�ɂ��������B

�@�u�p���I�͂܂����@�𐬗������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����̐����I�n�ʂɊւ���A�����J�Ƃ̌��͂��ꂩ�炾�v�@�@�ƁB |

�@�@13�@���A���@�c�̕� top

�@�ʂ����āA��㔪��N���č��̐M�������I���̔N�Ƃ��ēK�����ǂ������A�O���ɍs�Ȃ�ꂽ���A�~�N���l�V�A���@�c�̍ő�̊S���������B

�@�C�M���X�̃V�F�C���E�n�[�f�����j��c���Ƃ��鎵�l�̎��@�c�́A������O�����ɂ����Ė�ꃕ���ԁA�~�N���l�V�A�e�n�����A���n�̓��ʂ�����A�����I�A�o�ϓI�A�Љ�I���W���A�M�������I����ڑO�ɂ��ď[���B������Ă��邩�ڒ��悵�ĕ������B

�@���X�̐��́A�T���āA�č��͐M���������I������ɂ͂��܂�ɂ������̂��Ƃ����c���Ă���Ƃ������̂������B

�@���H�B�㉺�����A�d�C�A��ʁA�ʐM�A��ÁA����A�ǂ����Ƃ��Ă��[�����Ɠ������n��͂Ȃ��A�O�\�l�N�Ԃɋy�č��̎{���ɑ���s������C�ɕ����o�����B

�@�����ɁA��㔪��N�ɂ��̂܂ܐM�������A���I�����邱�Ƃɑ��鋭���s�������������ői����ꂽ�B |

�z�R�����炯�̃R���[���̖ڔ����ʂ�

|

�@���ɂ́A�č��̎{�����I��������́A���A�����������Ă����̂��Ǝ��@�c�ɔ����ʂ��������B

�@�����v��A�č������A�̏��F���Č��M���������肩�[���ɗ��s���ꂽ���ǂ����Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�M����������̑�Z���́A���A���͑掵�Z���ib�j�Ɋ�Â��Ď��̂悤�ɋK�����Ă���B

�@�u�{�����҂́A�M�������̂ɓK�����������x�̔��W�������A�M�������̂̓���Ȋ��Ɛl�X�y�т��̎��R�ɕ\�����ꂽ��]���l�����āA�Z���̎������{���邢�͓Ɨ��ւ̐i�W�𑣂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�i�����j

�@�{�����҂́A�Z���̌o�ϓI�ȑO�i�Ǝ����𑣂��A���̖ړI�̂��߂ɓV�R�����̎g�p�����A���Ɣ_�Ƌy�юY�Ƃ̔��W�𑣐i���Ȃ���Ȃ�Ȃ��v |

�@���̑��A��ʁA�ʐM��i�̉��ǂ⋳�琧�x�̊m���A�q���Ǘ��ȂǁA�M�������̂��A���ƂƂ��Ď������邽�߂̊�{�I�����𐮂��邱�Ƃ�����̒��ɋ`���Â����Ă���B

�@����̎��@�c�ւ̐��X�̑i���́A�܂��ɁA�M����������̊�{���_���[���ɉʂ�����Ă��Ȃ����Ƃւ̑S�ʓI�ȕs���̕\���������ƌ�����B

�@�܂��A����̎��@�c�ɑ���i���̒��ł��A�����I�������̂́A�p���I�̔�j���@���͂��߂Ƃ��āA�}�[�V�����̎c�����˔\�̖��A�k�}���A�i�̕��ː������̊C�m�������ȂǁA�u�j�v�̋��ЂɊւ�����̂ł������B

�@�}�[�V���������̃G�j�E�F�g�N�ʂ͐��܂��Ȃ��i���l���N�j�A�A�����J�̊j������Ƃ��ꂽ���ŁA�Z���͓�֓�S��\�܃L�������ꂽ�E�W�F�����ʂ����ڏZ��������ꂽ�B

�@��㔪�Z�N�l���A�O�\�O�N�Ԃ�Ɋʂ̕��˔\������Ƃ��I����ďZ�������͌̋��ɋA�邱�ƂɂȂ��Ă����B

�@���@�c�Ƃ̉�́A���̒��O�̂��Ƃ������B

�@�܂��Ȃ��A�邱�ƂɂȂ��Ă��铇�����ė������[�_�[�����͌��X�Ɍ�����B

�@�u���͑S���l�H�I�ɂȂ��Ă��܂����B���l���N�̃G�j�E�F�g�N�Ƃ́A�S���ʂ̓��ɂ���Ă��܂����v

�@�u��X�́A���S�ɓ��e����Ȃ��Ȃ��Ă��܂�����̓��ɑ���⏞���Ƃ邱�Ƃ��ł���̂��낤���H�v

�@�u���˔\���x���̊Ď��́A�M�������I������s�Ȃ���̂��낤���H�v

�@���������S�z���o���ꂽ�̂́A�����āA�G�j�E�F�g�N�ɐ旧���āA�r�L�j���̕��˔\�������I�����S�錾���o���ꂽ�ɂ�������炸�A�܂��Ȃ��c�����˔\�����o����A�ĂшڏZ��]�V�Ȃ����ꂽ���Ƃ��l�X�̋L���ɐV������������ł���B

�@������A�k�}���A�i������K�ꂽ���@�c�ɑi����ꂽ�̂́A�V�����u�j�v�̋��Ђɂ��Ăł������B

�@���E���̌��q�͔��d�����ɂȂ������{���A���X���Y�����x�����ː��p�������}���A�i�C�a�ɊC�m��������v��𖾂炩�ɂ�������ł���B

�@���̖��́A���ڕč��̐M�������̎��ԂƂ͊W�͂Ȃ��������A�����A�~�N���l�V�A�̊C�m��������������\��������Ƃ��ē��ɑi����ꂽ�B

�@�p���I�ɂ������j���@����ւ̓����ɂ��Ă��A�k�}���A�i�̊C�m�������̑i���ɂ��Ă��A�~�N���l�V�A�̐l�X���A�r�L�j���͂��߂Ƃ���j�����̔ߌ����B���ʂ̑̌��Ƃ��Ă͂�����ƔF�����Ă��邱�Ƃ���Ă���B�E

�@�~�N���l�V�A���@�c�͌̕܌�����Z���ɂ����čs�Ȃ�ꂽ���A�M������������ɒ�o���ꂽ�B

�@��l�\���A�M������������ɂނ��ăV�F�C���[�n�[�f�����j�͌T�Ԃɋy�~�N���l�V�A���@�̕��o�����B

�@�ɂ��u�~�N���l�V�A�̐l�X�́A�M�������̏I���Ƃ���ɂƂ��Ȃ������I�A�o�ϓI�ω��ɂ����ĂقƂ�Ǘ�O�Ȃ��s��������Ă���B

�@�����āA�����̎���̐����I�n�ʂɂ��āA�����قǖ��m�ł���v�Ǝw�E���Ă���B

�@�u�M����������ɖ��L����Ă���悤�ɁA�~�N���l�V�A�������A�������{������̂��A�Ɨ�������̂��́A�ˑR�Ƃ��Đl�X�̎�̒��ɂ��邱�Ƃ�Y���ׂ��ł͂Ȃ��B

�@����̎��@��ʂ��Ă͂����肵�����Ƃ́A�~�N���l�V�A�̐l�X���Ɨ����܂ޏ����̉\���ɂ��Ă��܂�ɂ��m�炳��Ă��Ȃ����Ƃ��v�Əq�ׂĂ���B

�@�������������̓��c�ŁA�\�A�̃~�n�C���E�`�E�J�������t��g�́A�č����~�N���l�V�A�̓��X�Łu�s�@�ȌR�������v���s�Ȃ��݂̂ŁA�o�ϓI�A�Љ�I���W�ɑ���`�����ʂ����Ă��Ȃ��Ɣ����B

�@�����āA�č����M�������I����̎x�z��e�Ղɂ��邽�߂ɁA�~�N���l�V�A���l�̒n��ɕ������Ƃ����]���̔����J�Ԃ����B

�@�܂��A�o�ϓI�����B�̏�Ԃ�����o�����ƂŁA�č��̓~�N���l�V�A�A���n�I��ԂɊׂ�Ă���Ǝw�E�����B

�@����ɑ��ĕč��̃J�[���E�}�b�R�[����g�́u�s�@�ȌR�������v�ɂ��ẴJ�������t��g�̔���ے肵���B

�@�u�č����~�N���l�V�A�̓��ɌR����n��݂��邱�Ƃ́A�M����������ŔF�߂��Ă���B

�@�N�F�[�����̃~�T�C��������ƂĂ��R����n�ł͂Ȃ��A�P�Ȃ�����{�݂��v�Ɣ��_�����B

�@���ǁA�M������������́A��㔪��N�ɐM���������I���������X�Ɏ�����F�߂��i�Ɨ��ł͂Ȃ��j�Ƃ����č��̌v����A�������o�ω����𑱂���Ƃ��������ŏ��F�����B

�@�܂̗������̂����A�^���̓C�M���X�A�t�����X�A�A�����J�̎O���A���̓\�A�i�����͈�㎵��N�ȗ����̉�c�ɂ͎Q�����Ă��Ȃ��j�ł������B

�@���̌��ʂɑ��āA�c猂̑�\�́A�M���������I�������邽�߂ɂ́A���S�ۏᗝ����n���F���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ƌJ�Ԃ����B

�@���̂Ȃ�A�~�N���l�V�A�͐헪�I�M�������̂ł���A�͂��ߐM����������Ɋւ���c�_�͈��ۗ��ōs�Ȃ�ꂽ����ł���Ǝw�E�����B

�@���l��N�ȗ��A�M������������͔N�������S�ۏᗝ����ɒ�o���Ă������A��㔪�Z�N�̘Z���ɂ�����܂ŁA���̕��߂����Ĉ��ۗ����J����_�c���Ȃ��ꂽ���Ƃ͈�x���Ȃ������B

�@�������A�M����������̏I���Ɋւ��ẮA���l���N�̈��ۗ��ł̋c�_�̒��ŁA�č��̑�\���u���ۗ��̓��ӂȂ����ē����̏I���͂��蓾�Ȃ��v�Ɣ������Ă��邵�A�܂��A��㎵���N�̐M������������ł��č��̈ӌ��Ƃ��āu�K���Ȏ����ɁA�I���̖��͐M������������ƈ��S�ۏᗝ����Ŏ�グ����v���Ƃ��m�F����Ă���̂ŁA�ŏI���f�͈��ۗ��ɂ���ĉ������ƍl����̂��Ó��ł��낤�B

�@�����Ȃ���ی������\�A�̏o�������ڂ���邱�ƂɂȂ�̂����A���̖��Ɋւ�����S�ۏᗝ����̊J�Â̗\��͖������Ă��Ă��Ȃ��B

�@�O�@���̃q���g���E�z�e���A�T���Z�b�g���[���B

�@�č����ƃp���I���̑�\���ꂼ���\���������e�[�u�����͂���Ō����������Ă����B

�@�č����́A�s�[�^�[�E���[�[���O���b�g��g��c���Ƃ��āA�����A���h�A�����A�i�@�̊e�Ȑ��ƁA�����Q�d���A�����m�R���i�ߊ��Ȃǂ��Y�����ƂȂ�B

�@����́A�p���I���̐V�������[�_�[�����A�u�����n�ʋy�шڍs�Ɋւ���ψ���v�̃n���I�E�������[�N�ψ����A���ψ����̃T���g�X�E�I���R���A�J�����X�E�T���[���A�p���I�ō��U���̈�l�C�x�h�D���E�M�{���Y���Ȃǂ��Ȃɒ������B

�@�p���I�̐V���������̂��Ƃɒa�������ψ���đ����c�Ɖ�����̂́A���ꂪ�A���߂Ă������B

�@��k�͎����̌��@�̏Z�����[��O�ɁA�Z���\�Z������ܓ��ԍs�Ȃ�ꂽ�B

�@�č������c�́A���̉�ŎO�\�l�N�ɋy�M���������I������ɂ������āA�ő�̏�Q���ƂȂ��Ă��鎩�R�A��������̍s���Â܂���A���Ƃ��ŊJ���邽�߂̎��������݂����Ɗ��҂��Ă����B

�@�������A�p���I���́A���ׂĂ͌��@�𐧒肵����Ŏ������{�������������Ƃ��Ƃ����p����������A���̉���č��Ƃ̏����̊W��f����Ȃ����߂Ƃ����͈͂��Ȃ������B

�@�]���āA�p���I���́A�č����M����������ɂ������Ă���`�����قƂ�ljʂ����Ă��Ȃ��Ɣ��A�č������A�p���I���@���Ă����R�A������ƈ�v���Ȃ��Ƃ����s�����J�Ԃ��q�ׂ��B

�@�Â��ĕč����́A�����ς��ʗ������������āA�p���I�ɂ������n�g�p�v���������o�����B

�@����ɂ��A�\�ܔN�Ԃ̎��R�A������̊ԁA�p���I�{���E�o�x���_�I�v�̓��ܕS�G�[�J�[�i��\�����L�����[�g���j���R��p�n�Ƃ��āA�܂��O���G�[�J�[�i��S��\��E�l�����L�����[�g���j���C�����̌P����Ƃ��ĕč����g�p�ɍۂ��Ă̑I�����������ƁA�y�сA���݂̃o�x���_�I�u�̃A�C���C��`�ƃA���K�E�����̋�`���g���������Ă������R�����p�Ƃ��邱�ƁA����ɁA�}���J���`�̎O�\�G�[�J�[�i�\�������[�g���j�����q�͐����͂̕�`�Ƃ��Ďg�p���邱�ƂȂǂ�������ꂽ�B

�@�����̗v�����̂��͕̂ʒi�V�������̂ł͂Ȃ��������A����̃p���I�����c�͈���i��ŕč��̓y�n�g�p�v��̏ڍׁA���̎g�p���A��֒n�Ȃǂɂ��ċ�̓I�Ȑ��������߂��B

�@���̐����ɑ����n���I�E�������[�N�ψ����́A

�@�u�č�����\�c�̗����ȉɊ��ӂ���B

�@�����Ƃ��ẮA���̐����̌��ʂ��p���I�Ɏ����A���Đl�X�ɒm�点�[���ɍl������悤�Ƃ�͂��炤�v�@�@�Əq�ׂ��B |

�@�����������ɁA�p���I�̓y�n�g�p�ɑ���č����̒z�͂��܂�ɂ����߂���Ǝw�E�����B

���̎w�E�ɑ���đ��̉͂Ȃ������B�p���I�����c�̂��̉�k�ɑ��鑍���́A�T�ˎ��̂悤�ł������B

�@�u����̉�k�̐��ʂ́A�p���I���@���Ă��A�č��̋��߂��̏C�����邱�ƂȂ��A���Ēʂ�Z�����[�ɂ�������ۏ�����ꂽ���ƁA�����āA�����A���@�ɑ���C�����K�v�ȂƂ��ɂ́A���@�̋K��Ɋ�Â��ďZ���̈ӎv�ɂ����čs�Ȃ��邱�Ƃ��m�F���ꂽ���Ƃł���B

�@�܂��A�p���I���@�̐����́A�����̐����n�ʌ��ɉe����^���Ȃ��B

�@�ȏ�̑O��ɗ����āA�����̌��̒��ŁA�č��̗v�������n�g�p�ɂ��Ă��O�����ɘb�������čs���p�ӂ�����v |

�Ƃ������̂ł������B

�@�n���I�E�������[�N�ψ����́A�u�ψ���Ƃ��ẮA�N���ɂ����R�A������̍��ӂɒB�������ƍl���Ă��邪�A���ɂ��ꂪ�ł��Ȃ������Ƃ��Ă��A���Ȃ��Ƃ��V�����������{������ɑ��Č��_���o�����낤�v�Əq�ׂ��B

�@�O�@����c�́A�ꌩ���ď]���̃p���I�ƕč��̗�����݂ɍĊm�F����ɂƂǂ܂����ƎƂ�Ȃ����Ƃ��Ȃ��������A�����ɂ���ẮA�č����̎��R�A������Ɋ܂܂���n�\�z�Ƀp���I��������������܂ꂽ�ƌ������Ƃ��ł���B

�@���Ȃ��Ƃ���n�̎g�p���ɂ��ċ�̓I�ȉ����߂����Ƃ́A�č����ɂ́A�p���I�����͂�R����n����ۂ̌����������Ă��Ȃ����Ƃ�F�߂��ƎƂ�ꂽ�̂ł���B

�@���������p���I����\�c�̎p���̔����ȕω��́A�O�@����k�ɐ旧���A�M������������ŁA�č��ĂɊ�Â��M�������I�������F���ꂽ�Ƃ�������ɑ傫���e���������ʂƍl���邱�Ƃ��ł���B

�����ĉ����������Ɏ����o�ς��������Ȃ��A�p���I�̐l�X�̏����ւ̕s���̂�����ƌ��邱�Ƃ��ł���B

�@�@14�@���^�`�n�T���S�ʃm���f�X top

�@���͎�������ɗ\�肳���O�x�ڂ̏Z�����[��O�ɂ��āA�p���I�̋c��W�҂�r�W�l�X�}���A���̐搶���҂����A�����Ă������ɁA��̃p���I�̐l�X�̖{�S�͂ǂ��ɂ���̂��Ɛq�˕������B

�@�R���[���̖ڔ����ʂ�́A���傤�Lj�N�O�̏Z�����[�̎��Ƃ͂����ĕς���āA�S���Â��Ȃ��̂������B

�@���N�̂悤�Ɍ��@�x���̗��Ŕ����قǖڗ����Ȃ��������A�l�X�̕\������N�قnj����������̂͂Ȃ������B

�@�������A���@���̍s���A�č��Ƃ̍���̊W�A�����̌o�ϓI�����̉\���Ȃǂɂ��āA�C���^�r���[���d�˂Ă��������ɁA�ꌩ���������ƌ������l�X�̕\��́A�x�d�Ȃ鐭���ւ̉�����A�����ւ̕s��������ɉB�������̂ł��邱�Ƃ�����ɂ킩���Ă����B

�@�ȉ��́A�Z�����[��O�ɂ��āA����������l�X�̂Ȃ܂̐��ł���B

�@�A���t�H���\�E�P�y�R������́A���A�����k���Ă������ɁA���{�R�̕s���e�ō��r���ӂ�����ꂽ�ƌ����B

�@�Z�\�l�ɂȂ�ނ͌Õ��ȓ��{��Řb���n�߂��B

�@�u���͂₪�ĉ����i��݁����̐��j�ɉ���g�ł����A�q���Ɋ댯�ȏ������c���Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B

�@�A�����J�̕����́A�p���I����邽�߂ɗ���Ⴀ��܂����B

�@�A�����J�̖��O����邽�߂ɁA�悻�̓y�n��C���g�������ƌ����Ă邾���Ȃ�ł���v

�@�u�������A�p���I�͌o�ϓI�ȓƗ����ł��Ȃ��̂Ŋ�n������ނȂ��Ƃ�����������܂����v

�@�u���̂��Ƃ������ΊȒP�Ɏ^������Ǝv���Ă����ł���B

�@�푈���A���{�R�̊�n�����������߂ɍU�������Ƃ������Ƃ��A���̎Ⴂ�҂ɂ͂킩��Ȃ���ł���v

�@�u�A�����J�͊j����̓p���I�Ɏ������܂Ȃ��ƌ����Ă��܂����v |

�A���t�H���\�E�P�y�R������

|

�@�u�����Ď������̓X�p�C���Ⴀ��܂���ˁB�ׂÂ��肵�Ď������܂ꂽ��A�N�����g��������Ȃǂƌ����܂����v

�@�u�o�ϓI�Ȗ��͂ǂ������炢���Ƃ��l���ł����v

�@�u���͗~�����ł��B���Ƀp���I�͊O���̏������Ȃ���܂��܂��������邱�Ƃ͂ނ��������Ƃ͎v���܂��B

�@�ł��B���͂��Ȃ��̍��̃I�L�i���̂��Ƃ��悭�m���Ă��܂��v

�@�u�ǂ����Ēm���Ă���̂ł����v

�@�u�́A�p���I�ɂ͂�������̃I�L�i���o�g�҂������̂ŁA���{�̃��W�I�i�m�g�j�̕�����������j���Ă��ăI�L�i���̘b�肪�o��ƋC�ɂ�����܂��B

�@��x�y�n���藣���Ă��܂��Ƃ��߂ł���B�y�n�͕Ԃ��Ă��Ȃ����A�R���ɓ����ɍs���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�܂��v

�@���ɕČR��n�̌��n�ɂȂ��Ă���o�x���_�I�u���̐��C�݂ɂ���K���X�}�E����K�˂��B

�@�C�O�i�V�I�E�M���E�F�g����́A���k�Z�\���l�̏����w�Z�̍Z���搶�A���{����Ɍ��w�Z�̐搶�Ɍ����Y�Ƃ�����������ꂽ�ƌ����B

�@�����Ő��܂�A�����ň�����B���̑�\�Ō��@�����c�̃����o�[�Ƃ��āA�p���I���@�̋N���ɎQ�������B

�@�u�Ƃɂ������@��ʂ����Ƃ��挈�ł��B�������̌��_�́A���N�̏C�����@�ɔ��������Ƃł����o�Ă����ł��v

�@�u���R�A������ɂ��Ă͂ǂ��v���Ă��܂����v

�@�u���R�A���͏\�ܔN�Ԃ̌_��̂悤�Ȃ��̂ł�����A���̊ԂɃp���I�̐��{�����������āA�A�����J���痣��邩�ǂ������l��������Ǝv���܂��v

�@�u�R����n����邱�Ƃɂ��Ắv

�@�u���@�A���ʂ�A�������ɂ��āA�A�����J�ƌ����������ł��B

�@�p���I�l�����́A�A�����J��������Ȃ��đ��̍��̐l�Ƃ����R�ɂ����������Ǝv���Ă����ł��v

�@�u�A�����J�R���������ƌ����Ă���̂́A���̂�����Ȃ�ł����A�����A���̓y�n�������n���ƌ���ꂽ��ǂ����܂����v

�@�u�������o�����x�ƋA���ė����Ȃ��Ȃ�Ǝv���܂��B�����͉����h��������Ă������Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂���v

�@�u�������A�������{�̈ӌ��Ƃ��āA���̃K���X�}�E���A�����J�ɒ������ƌ���ꂽ��ǂ����܂����v

�@�u�y�n���p���͊O���̗��v�̂��߂ɂ͎g��Ȃ��A�Ƃ��̌��@�ɂ͏�����Ă��܂�������v�ł��B

�@���������S�z����̂́A�A�����J�R�ɓy�n����邱�Ƃ��A�p���I�̗��v�ɂȂ�ƌ���ꂽ��ǂ��Ȃ�낤�Ƃ������ƂȂ�ł��B

�@�{���̋C���́A���͂����Ő��܂�Ĉ������B�����Ŏ��ɂ�����ł���v

�@��قǂ��炱�̉�b���Ă������������w�Z�̃��B���Z���g�搶�����̒����ē��������ƌ����o�����B

�@���͔ނ̌�ɂ��đ��̈�{��������čs�����B���傤�Ǒ��͒��Q�ǂ��ŁA�ǂ̉Ƃł����ɂȂ����j�⏗�������ڂ���Ƃ���������Ă����B

�@���B���Z���g�搶�́A�p���I�����S�̂���ꌬ�̉Ƃ̑O�ɗ����A�����Ŏʐ^���ꖇ�B���Ă���ƌ����o�����B

�@�����͒N�̉Ƃ��Ɛq�˂�ƁA���e�̉Ƃ��ƌ����B

�@�搶�́A�f�����p���I�����S�̖ɓo��ƁA���^�ɂ����ꂽ�����܂قǎ���ē����Ă悱�����B

�@�H�ׂĂ݂�Ǝ������̃T�N�T�N����_���ς����������B

�@�ނ͖ɓo�����܂܂�����ɂ͊�����ꂸ���������Ȃ���ˑR�剉�����n�߂��B

�@���B���Z���g�搶�͏��X�����Ă���悤�������B

�@�u�����͉������̓����B����͉��̗��e�̉Ƃ��B

�@���ꂩ��N�����H�ׂ��p���I�����S�̎��͂��̓y�n�������̂��B

�@���̉����Ɍ�����n�Q�R������B����͌N�̍��̐l�Ԃ������̃{�[�L�T�C�g�̍̌@������ĎR��������Ղ��B

�@�ӂ�A����ɕČR�����āH�@��̂��̓��ɒN���U�߂Ă���ˁB

�@�����ɂ͉��ł�����B���V�̖A�r�����E���A�������A�|�A�^���C���A�p�C�i�Ńt���A�o�i�i�A���͂�����ł��Ƃ��B

�@���̑��̐l���͉�����l�S�l���B�������́A�N�����������ė�����̂Ȃlj�������Ȃ��̂��v

�@�т����肵�Č��グ�Ă��鎄�̊�̑O�ɁA���B���Z���g�搶�͖��炷���ƍ~��ė����B

�@�����A���Ђ��Ȃ��̂�������ɉ�����Ɨ��ނƁA������Ƃ͂ɂ��悤�Ȋ�����āA�܂��A�R�̓�������n�߂��B

�@�́A���{�R����������̈�{������R�̕��֕�����Ă����B

�@���ɂ͑����ڂ��ڂ��Ɛ����Ă��āA�����̂��ނ��������B

�@�搶�͂���ł����܂킸���ނ�̒����ǂ�ǂ�����čs���̂��B

�@�₪�āA�������u�ɗ������Ƃ��B���͂�������n�ł��邱�ƂɋC�������B

�@�ނ̂�������́A���̕�̉��ɂ����̂��B

�@��ɂ͂ߍ��܂ꂽ���̎ʐ^�̃z�R������łʂ����ƁA�ނ͂��̉��ɍ������B

�@�����āA�����ł����ꖇ�ʐ^���B���Ă���ƌ������B

�@�ĂуR���[���̒��ɖ߂����B

�@���̑O�̋c��̗L�̓����o�[�ŁA�p���I���w�̃r�W�l�X�}���ł�����M���b�P���E�G�s�\�������A��[�̌������ނ̃X�[�p�[�}�[�P�b�m�ɖK�˂��B

�@�h�s�b�b���́A���݁A���{�̃z�e���Ǝ҂�D����ЁA���Ɖ�ЂȂǂƎ�L�����{��g�����Ă���B

���{�ւ����k�ʼn��x�����Ă���Ƃ����B

�@�u�����痧�h�Ȍ��@�ł��o�ς����܂������Ȃ���_���ł���B���̌��@�͂܂�œƗ����@�ł��B��U���߂Ă��܂��ƁA�l�N�Ԃ͕ς����Ȃ���ł�����ˁv

�@�u���̌��@���ʂ�Ƃh�s�\�\����̎��Ƃɂ悭�Ȃ��e�����o�܂����v

�@�u�������B�p���I�͓��{�̎��{�ƒ�g���Ȃ���ΐ�ɂ��܂������܂����B

�@���A�����J�̃f�B�t�F���X�i�h�q�j���Ȃ���A���{�̎��{�Ƃ͈��S���ăp���I�ɓ����Ȃ��܂����B

�@����s���ȍ��Ɏ��{�𓊉����鍑�͂���܂���v |

�p���I�̗L�͎��ƉƂŌ��c���̃M���b�P���E�G�s�\����

|

�@�Z���ɍs�Ȃ�ꂽ�O�@����k�ɁA�p���I����\�Ƃ��ďo�Ȃ����J�����X�E�T���[���́A�o�[�̃e�[�u���ň�l�r�[��������ł����B

�@�ނ̌Z���U���X�E�T���[���́A�����ă~�N���l�V�A�c����������̃p���I�I�o�c���ŁA�č��Ƃ̌��̑�\���Ƃ߂����Ƃ�����l���ł���B

�@��̃J�����X�E�T���[���́A�l���ψ���̒��ł��A�����I�ȘH�����咣������c���̈�l�ł���B

�@�u���x�̃O�@�����ł́A�A�����J�R�̊�n�v���ɑO�����̌���������Ɛ������o���Ă��܂����A�p���I�̎w���҂̊Ԃł́A��n���͂�ނȂ��Ƃ����l���ɓ��ꂳ��Ă���̂ł����v

�@�u����B����͂Ƃɂ�����������𑱂��Ă����Ƃ��������̂��Ƃł����āA��X�͉������肵���킰���Ⴀ��܂����v

�@�u�������A�A�����J���͎��R�A������̒��̊�n���\�z�ɏ]���āA�p���I�ɓy�n�v�����o���Ă��܂��ˁv

�@�u������B��n������炢��������o���̂��ƕ����Ă�����B�O�̃p���I�����n�ʈψ���Ƃ̊ԂŌ��߂��Ă����z�ł͑S���s�����ƌ�������ł��v

�@�u�������A�g�p���̘b���p���I�����炵���̂́A���ǂ̂Ƃ����n�͋��z����Ŏ����Ƃ������ƂȂ�ł����v

�@�u����ɂ��Ă̓m�[�R�����g�ł��B

�@�������A�p���I�݂����ɏ��������͂Ƃ����̍��ɗ���Ȃ��Ă͂���Ă����Ȃ���ł���B

�@�����\���̂��鍑�͂Ƃ����ł����āH

�@�A�����J�A���{�A�\�A�A����ɒ����B�ł����҂́A���Ƃ��Ă̓p���I�ɗ��Ăق����Ȃ��B

�@�����Ȃ�A�A�����J�Ɠ��{���������Ȃ��Ȃ�܂��B

�@���{�̏ꍇ�B�O���ɖK�₵�����A�A�����J�Ƃ��܂ł��S�^�S�^�𑱂��Ă���Ȃ牞������킯�ɂ͂����Ȃ��ƌ����܂�����B

�@�����Ȃ�A�����J�Ƃ��܂�����Ă��������Ȃ���ł���v

�@�u�������A�ǂ����Ă��̎l�卑�ɑ�������肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ���ł����v

�@�u���ɂǂ�ȍ����������������Ă����ƌ�����ł��v

�@�u�Ⴆ�A��O���E�̍��X�Ȃ�A�����m�����Ƃ̂Ȃ���͍l���Ȃ��̂ł����v

�@�u�ނ�͊F�n�R���B��O���E�̉�c�ɂ��o�Ȃ������Ƃ�����܂���B�������A�F�����̍��̂��ƂŐ������ς��ł��v

�@�u����ł͍��A�ɑi���Ȃ��̂ł����v

�@�u���A�H�@���̑O�̐M����������������Ă����Ȃ����B

�@�A�����J�̌��������قƂ�ǒʂ��Ă��܂��ł͂���܂��B�卑�̎v���܂܂ł��B

�@�������͂ǂ�قǏ����̔߈��𖡂����Ă������Ƃ��v

�@���́A�J�����X�E�T���[���̘b���Ȃ���A��������A�p���I�̊v�V�w�c�̓����ɑΗ���������Ƃ���A�����炭�ނ̂悤�ȍl�������߂����ċN����̂ł͂Ȃ����Ǝv�����B

�@���͋��N�̏Z�����[�̑O�ɉ���Ęb�������Ƃ̂���y�������[���̏U���̂��ꂳ��g���~�E�o���������K�˂��B

�@�g���~����͍ŋ߁A�č��̑��̃v�G���g�E���R�����Ă����Ƃ����B

�@�v�G���g�E���R�͐����ɂ̓R�����E�F���X�Ƃ������̎����̂����A�����J�̑哝�̑I������^�����Ă��Ȃ��B

�~�N���l�V�A�ł́A�T�C�p�������̓���������Ƃ��Ă���B

�@�u�v�G���g�E���R�ł́A�����̃A�����J�l�͑傫�Ȍ����ɏZ��ł��܂����A�n�����l�X�͋���Ȃǂ̑|�������Ă��܂����B

�@��x���ō����Ă��܂����������ǂ�ȂɎS�߂Ȃ��̂��A���̖ڂł悭���Ă��܂����B

�@���ł��傫����������A��������������܂��B

�@�������́A�T���S�ʂɗx��悤�ȏ����ȋ��ł����āA���̐����͐_���܂��������ꂽ���̂ł��B

�@�ł����玄�����͑����m�̑傫�ȋ��̂��Ƃ͒m��܂���B

�@���̌��@�́A������邽�߂̉B��ꏊ�Ȃ�ł��B�ł��������͓��������͂��܂���B

�@�ł����玄�����̓y�n���g�����ɂ́A�����Ƃ������ē����ė��ĉ������B

�@�����܂ł��C���u���������̂��̂ł����āA���ꂪ�킩������ł��Ȃ����ɂ��C���悭���Ă��炢�����̂ł��B

�@���@���������傽���́A���̐S�������Ă������̂ł��B���̔N��肾�����玶��ꎶ��ꂵ�Ȃ������Ƃ������̂ł��B

�@�������͂��������x��đ�C�ɏo�čs���܂��B

�@���́A�傫�����̋C�����l����K�v�͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B�������͏��������Ȃ̂ł�����v

�@���₩�ȃg���~����̌��t���Ă��āA���̓p���I���@�̒��ɂ͎��ɑ����̂��Ƃ����荞�܂�Ă���Ǝv�����B

�@����ɂ��Ă��A�����ȍ��͑傫�ȍ��̂��ƂȂǍl����K�v�͂Ȃ��Ƃ������������A�ߋ��O�S�N�̗ꑮ�̗��j�̒��ŁA��x�ł����������낤���B

�@�p���I���A���ǂ�Ȏ���ɂ����������Ă���̂��l���Ȃ��ł͂����Ȃ������B

�@�g�V�I�E�i�J�����c���́A�������Ɏ����}������Ȃ���A�u�p���I�l�̖{���̋C����������܂������v�Ƃ����˂��B

�@�u�������������悤�ȋC�����܂��B�������A���̃p���I�̍s�����ǂ����Ă�������܂���B

�@���́A�܂����@�𐧒肷�邱�Ƃ��ƌ�����̂ł����v

�@�u���@�̓p���I�̃A���t�@�ł���I���K�ł��B

�@�A�����J���j���������݂����ƌ������猛�@�ɏ]���ďZ�����[�����܂��B

�@�c����߂��Ȃ����O�����߂��ł��B

�@�����炱�̌��@����������A���Ƃ��������ς���Ă����O����l����������S�Ȃ�ł���v

�@�u�������A�A�����J�̌o�ω����ƌR����n�v���Ƃ��邱�Ƃ��ł��܂����v

�@�u�ł��܂��B�������O�������]�߂A�A�����J�͐M����������Ŗ����o�ϓI�A�Љ�I�������[���ɂ���Ă��܂���B

�@������A�A�����J�͌o�ϓI�����������Ȃ�X�g�b�v���邱�Ƃ͍��ې��_�̎�O�ł��܂����B

�@��n�̗v���ɂ��Ă��A������邩�ǂ����͖��O�����߂邱�Ƃł��B

�@���{�ɂ͉��̌���������܂���B���{�̓y�n���قƂ�ǂ���܂���B

�@���A�~�N���l�V�A�A�M�������Ȃ����B��n�̒͂��Ȃ��Ă������͂���ł͂���܂��B

�ǂ����āB�p���I�ɂ����v���������ł���E���B���������ł��ˁv

�@�u�l���ψ���͂��ꂩ��ǂ��Ȃ�܂����v

�@�u�킩��܂���B���Ȃ��Ƃ��ꖇ��łȂ����Ƃ͊m���ł��B

�@�O�̐������A���O�ɐ����̒��g�������Ȃ��������Ƃɑ��āA�������N���[���ɂ���Ƃ����̂��l���ψ�����̂��������ł�����A���낢��Ȑl�����܂��B

�@���������M���M���̑I���̎���ɂȂ�ƁA�E������l������܂��B

�@���O��M�����Ȃ��Ȃ����l�͂ǂ�ǂ�Ă����܂��B

�@�A�����J�͎������̓��h�������Ƒ҂��Ă����ł��v

�@�l���킸���ꖜ�ܐ�l�̏����ȓ��ŁA���͂��܂��܂Ȉӌ������B

�@�������l�X�͋��ʂ��ē��̉^���̂��Ƃ�����Ă����B

�@�ߋ��̉^�����ɂ��ҁA�����̉^���ɕs��������ҁA�����āA�Ս��ȑI���Ƃ������݂̉^���Ɍ˘f���ҁA���������̉^���ɂ��Č�錾�t�̈����A�傫�Ȑ����̕\����Ŕ����������A�Ԃ����荇���A�ł����������̂������B

�@�l���ψ���Ƃ����L�͂Ȗ��O�̏W�܂肪�A�ʂ����ĐV���{�����̓��܂Ō��݂ł��邩�ǂ�������^�킵���B

�@���j�͐����悭����Ă��āA������~�߂邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ɛl�X�͎v���Ă���B

�@�����A��̒N���A���̗���̕�����������߂Ă���̂��낤���B

�@��������A���@���߂���O��ڂ̏Z�����[�������̂����ɍs�Ȃ�ꂽ�B���ʂ́A���\��p�[�Z���g�̎^���Ō��@�͍Ăуp���I���O�ɂ���Ďx�����ꂽ�B

�@���@���Ă��߂���Z�����[����N�̂����ɎO����s�Ȃ�ꂽ�Ƃ���������͒m��Ȃ��B

�@�������A����قNJO���̊��ɂ���Č��@����̓������啝�ɒx�炳�ꂽ��A���e�̕ύX�����X�ɔ���ꂽ���m��Ȃ��B

�@�Ƃ�����A�p���I�̖��O�́A���Ƃ͂ƌ����A�����J����A�����������`�̂����𒉎��Ɏ��Ȃ���A���Ɏ��������̈ӎu����ʂ��A��j���@����ɂ����̂ł������B

�@���̃j���[�X�͓��{�ł��u�����m�̏����p���I�Ő��E���̔�j���@�����v�Ƃ������o���ő傫���`����ꂽ�B

�@�p���I�̏���哝�̂����߂�I���͏\�ꌎ�l���ɍs�Ȃ�ꂽ�B����₵���͎̂��̌ܐl�������B

�@���U���X�E�T���[�i���~�N���l�V�A�c���őΕČ��̑�\�B��㎵�ܔN�ȗ��A�M���������{�̊t���j

�@���[�}���E�g�D���g�D�[���i���~�N���l�V�A�c���B���p���I�����n�ʈψ����B���ƉƁj

�@�n���I�E�������[�N�i�p���I�n��s���������B���p���I���@�����c��\�Ō��p���I�����n�ʈڍs�ψ����j

�@�f�r�b�h�E���}���C�i�M���������{�̕��������j

196-18

�@�W�����E�n�E�M���P�b�h�i���~�N���l�V�A�c���B�O�p���I�c��c���j

�@�ȏ�ܐl�̌��҂̂������[�}���E�g�E���g�D�[�����������l�l�́A���ׂăp���I���@���x�����Ă����l�X�Ő�߂�ꂽ�B

�@�p���I�̊v�V���͓�����𗧂Ă邱�Ƃ��ł��Ȃ������̂ł���B

�@�������A���R����₷��Ǝv���Ă����p���I�c���̃g�V�I�E�i�J���������w�c���̎x����ꂸ���哝�̌��ɂ܂��Ȃǔg���܂݂̑哝�̑I�ƂȂ����B

�@���n�[�ł͎��т̂��郉�U���X�E�T���[���Ǝ��͎҃��[�}���E�g�E���g�D�[�������[�������̂ƌ����Ă����B

�@�Ƃ��낪���ʂ͑���̗\�z�𗠐��āA������̑ΕČ��̎���n���I�E�������[�N�����͍��œ��I���ʂ������B

�@���[���ʂ͎��̂Ƃ���B

�@�n���I�E�������[�N�i�����[�j

�@���[�}���E�g�E���g�D�[���i��Z�Z�O�[�j

�@���U���X�E�T���[�i��l��ܕ[�j

�@�W�����E�M���P�b�h�i����[�j

�@�f�r�b�h�E���}���C�i���ܔ��[�j

�@�n���I�E�������[�N���̑哝�̏A�C���͈�㔪��N�ꌎ�ɗ\�肳�ꂽ�B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |