|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@��

��́@���{�̓�������

�@�@1�@�T���S�ʂ̃J�b�\�[��

�@�܂��Ȋʂ̒��ɖ����ɎU��郍�b�N�A�C�����h�̏���ʂ�߂���ƁA�O���ɁA�قƂ�NjN���̂Ȃ�����ȓ��������Ă����B

�@���͈�ʟ�ɕ����ėΈ�F�A���̒��������ăR���N���[�g�̐^�����ȓ��������������w�͗l��`���đ����Ă���B

�@���̔������͟�̔ɐB�̐����ɉ�����āA�Ƃ���ǂ��듹���������Ă���B

�@�@�ォ��͐l�e�͌����Ȃ��B

�@��[�ɁA�����ȓ��ɂ��Ă͗��h�Ȋ����H�������Ă����B��������z�̌����˂��Đ^�����ɋP���Ă���B

�@�삩�琼�C�݂ɉ����Ėk�֔��Ō���B�C�݂ɋ߂��Ƃ���ɏW���������Ă����B

�@�قƂ�ǂ��g�^�������ƌÍނł������o���b�N�œ�S�˂����낤���B

�@�Ȃ��ɂ̓J�}�{�R�^�̌���������B

�@�����Ƌߊ���Č���B�@�p���̂悤�Ɍ������Ƃ��牌�������o���Ă���B�悭����ƁA�q�������������B��˂������ē����Č��������B |

�����m�푈���̕ČR�̐������p�Ԃ̎c�[

|

�@�y�������[���́A�p���I�����̓�Ɉʒu���锪�����L���̏����ȓ��ł���B

�@�����m�푈���́A���ė��R�̌���n�ƂȂ�A���{���A�ĕ����킹�Ĉꖜ�l�ȏオ�펀�����������u�ʍӂ̓��v�ł���B

�@���̈ē������ďo�Ă��ꂽ�l�́A�T�u���[�E�M���u���C�Ǝ��ȏЉ���B�@�T�u���[�Ƃ������́A���{����A�w�Z�̐搶�����Ă��ꂽ�̂��ƌ����B

�@���Ă��ꂽ�ƌ����Ε������͂������A�搶���q���̖��O�����������o���ɂ��������̂ł��������Ƃ����̂��^���炵���B

�@�T�u���[����̂��Ƃ������Љ�Ă������B

�@�ނ͓��{�̐��Y��Ђ̉����̏M��肾�������A���a�\���N�ɓ��{�R�̌R�v�Ƃ��ďM���ƒ��B����A�j���[�M�j�A�܂ōs�����B

�@�����Ō������퓬�Ɋ������܂�A�s��������{�R�ƂƂ��ɃC���h�l�V�A�̃A���{���ɓn�����B

�@�����ŏI����ނ����A���a��\��N�܌��A���{���ƈꏏ�ɓ��{�Ɂu�����v���A���{��Ŕ������邵���B

�@�T�u���[���y�������[�Ɂu�����v�����̂͏��a��\��N�̈ꌎ�̂��Ƃ������B

�@���āA�T�u���[����͂����قǏ�猩�������������^�g���b�N�ő���Ȃ���ē����Ă��ꂽ�B

�@�R���N���[�g�Ɍ������������́A���͎X����ꂢ�ĕ�������ŁA�͂��߂͓��{�R���A�����Č�ɕČR���R�p�ɂ��������̂ł������B

�@�y�������[�̐l�X�́A�����܂������ɂ̂т锒��������{��Łu�̓b�\�[���v�ƌ����̂��Ɛ������Ă��ꂽ�B

�@���a�\���N����\��N�ɂ����āA�y�������[���̓�����ܕS�l�͓��{�R�̖��߂��p���I�{���o�x���_�I�u�ɋ����ڏZ������ꂽ�B

�@���ė��R�̌��˂��\�z���ꂽ����ł���B |

�ē������Ă��ꂽ�T�u���[����B

�푈���͓��{�R�ƍs�������ɂ���

|

�@�l�X�͖��J�̃W�����O�����[���ǂ�����ϖR������������ꂽ�B

�@�ނ�ɂƂ��ẮA�܂��Ƃɖ��f�ȁu�a�J�v�̊ԁA��������L���b�T�o��C���̗t����H�������Ƃ����B

�@�j�����͉Ƒ��̋Q�����₷���߂ɋ����̂�ɊC�݂ɏo�����A����͖������������B

�@�ČR�̋@�e�|�˂��҂������Ă������炾�B

�@���ꂾ���ł͂Ȃ��A���ɂ͖����̓��{�R��������S�̋^�����������đ_�����ꂽ�B

�@���܂��ɂ́A�u���{�̕�������v�̎�ŁA�������͉�̂���A�J�k�[�͂܂���ɐؒf����Ă��܂����Ƃ����B

|

�y�������[���ɂ́A�T�\�S���ӂ��Ă��������������c���ɑ����Ă���

|

�����������l�X�́A���ČR�̃o���b�N�ՂɏZ�ݒ�����

|

�@�����������푈���I����āA���a��\��N�O���̋��̓��ɋA�����l�X���������̂́A�^�����ɂȂ��Ă��܂�������ȓ��������B

�@�X�͂��ׂďĂ��s����A�X��̔����n�����A�ς��ʋ���ȗz�˂��̉��ŋP���Ă����B

�@�����ɂ́A���{���ɂ�����āA�T���O���X�����ă`���E�C���K�������ޕĕ������������܂���Ă����B

�@���ƂŔ��������Ƃ����A���܂��ῂ����̂��߂ɃT���O���X�͕ĕ��̕K�g�i�ɂȂ��Ă����̂������B

�@�l�X�͎����̓y�n��T�����߂ē��̒�������Ă݂����A���ɑ��͐Ղ������Ȃ������Ă����B

�@�ڕW�ƂȂ�͂��̖���˂��`���Ȃ������B

�@������ɂ́A�����ČR�����܂����^�K���^�K���̟���ɖ��n�߂Ă����B

�@�������肵���l�X�́A�������d���ČR�L�����v�̂�����ɏW�܂��ė����B�����āA�N�ЂƂ肻�������Ƃ��Ȃ������B

�@����Ă��ČR�̏��Z���l�X�̑O�Ɍ���Ă����������B

�@�u�ǂ��ł��D���ȂƂ���֍s���ĉƂ����Ă��炢���ł͂Ȃ����B�����͏��N�̓��Ȃ̂����牓���͂���Ȃ��v

�@����ƁA�Q�̒������l�̘V�k�������������Ă��̏��Z�ɂ����ʂ��B

�@�u���̉Ƃɂ̓p���̖������āA���̉��Ɉ�˂�����܂����B

�@���ꂪ�ǂ��ɂ���̂������ĉ������B��������Ύ��͉ƂɋA��܂��v

�@�l�X�͈�Ăɔ�������吺�ŏ����B���Z�͐�����f�O�����B

�@�ȗ��A�l�X�̓L���\�v�̂܂��ɁA�o���b�N�����ĂďZ�ݒ����Ă��܂����B

�@��猩�����̂́A������i�H�j�Z���������̂��B

�@�T�u���[���ē����Ă��ꂽ�����{�R�̒ʐM���̐ՂɁA�y�������[���̑�U���̕�g���~�E�o�������Z��ł����B

�@�g���~����͓��{�̍������w�Z�Ŋw�Ƃ������m�ȓ��{��ŁA�Â��ɂ������Ќ��̂�������Řb���Ă��ꂽ�B

�@�u���̓��͂������{�l�ƃA�����J�l�̂���݂����Ȃ��̂ł��B

�@�Ȃ��Ȃ�A�y�������[�̐l�̌������͂邩�ɑ������Ȃ������̌����z���Ă��܂��܂�������ˁB

�@���Ȃ������́A���l�̓��܂ŗ��Ă����������A���̌`���ς��قǔj�Ă��܂��܂����B

�@���̂��߂ɁA�������͎����̑����ǂ��ɂ������̂������킩��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂����B

�@�������̂�������ł́A��ɑ��l�̓y�n��N���Ă͂Ȃ�Ȃ��̂ł��B

�@������A�푈���I����ē��ɋA���ė����Ƃ��A�F�͑��l�̓y�n�ɓ��݂���ł��܂��̂����낵������ɁA�N�ЂƂ�Ƃ��ĉƂ����Ă�҂͂��܂���ł����B

�@����Ŏd���Ȃ��A�ČR������g�N�̓y�n�ł��Ȃ��y�n�h�ɉ��̏Z�������Ă��̂ł��B

�@�������́A�O�\���N���̊ԁA�{���̎����̌̋��ɋA��Ȃ��̂ł��B

�@���́A�_���܂�������������̂ŁA��n�ɑ��Ď������͑��̐l�Ȃ̂ł��v |

|

���Ȃ������́A���l�̓��ŏ���ɐ푈�����A����䖳����

���Ă��܂����ƌ��y�������[���̑�U���̕�g���~����@

|

����n�y�������[�ł́A�y�n���j�ꂽ�̂Ń^���C����

�O�N�ȏソ���Ȃ��Ǝ��n�ł��Ȃ�

|

�@��U���̕�g���~������Ԃق����̂́A�u�a�J�v�̂Ƃ��ɁA���{�̓�m���̖�l�������������Ƃ�����y�������[���̓y�n�䒠���ƌ����B

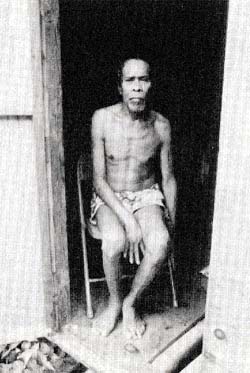

�@�y�������[�̂悤�ɓ��Ă̐��Ƃ���j�s���ꂽ�~�N���l�V�A�̓��X�ɂ́A���ČR������P�����^�K���^�K���Ƃ������T�̊����ɖ����Ă���B

�@����n�T�C�p����e�j�A���ł����l�ł���B

�@���̃^�K���^�K�����Ȃ��ČR���P�������ɂ��ẮA��l�̉��߂�����B

�@��́A�Ă��쌴�ɂȂ������Ɉ���������������邽�߂ɎT�����̂��Ƃ������B

�@���́A�^�K���^�K���͗��ݍ��������x�ȍ��邱�Ƃ���A�Ȍ㓇�ł͔_�Ƃ���ł��Ȃ��Ȃ�悤�ɂ��邽�߂ɁA�킴�Ǝ���T�����̂��Ƃ������B

�@���n�ł͂����ς��҂̐����L�͂ł���B

�@����Ƃ����̂��A�y�������[�ɂ��Ă��T�C�p���ɂ��Ă����_�Ƃ��S���ʖڂɂȂ��Ă��܂��āA�H�Ƃ͎��\�p�[�Z���g��A���i�ł܂��Ȃ��Ă���n�������炾�B

�@�Ă���̊ʋl�A�C���X�^���g���[�����Ȃǂ��A�I�[�X�g�����A�A�A�����J�A���{�Ȃǂ���^��ė���B

�@���ĎO��l���̐l���������A�p���I�̐H�Ƌ����n�������y�������[�́A���A�l�����S�l�Ɋׂ�����ł��܂����B

�@���́A����ȏ�̐l����{�����Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ł���B |

�Ă̓A�����J��I�[�X�g�����A����

�A������(�y�������[�̍`��)

|

�@�@2�@�C�́u���B�v

�@�Đ��푈�i�A�����J�|�X�y�C���푈�j�������āA���E�͒鍑��`�̒i�K�ɓ������Ƃ����̂́A���̗L���ȃ��[�j���̎w�E����Ƃ���ł���B

�@�č��́A�L���[�o�̓Ɨ���������Ƃ������ڂŃX�y�C���ɐ���z�������B

�@�ꔪ�㔪�N�܌��A�č��̓}�j���p�ɃX�y�C���͑������ł��A����ɃJ���u�C���ɏ������ăX�y�C���������������B�\�A�p���̍u�a���āA�X�y�C���̓L���[�o�̓Ɨ������F���A�v�G���g�E���R�A�O�@���A�t�B���s����č��Ɋ��������B

�@����ɂ���āA�č��͓`���I�ȌǗ���`�������āA�����m�ɊC�O�̓y�������ƂɂȂ����B

�@����A�h�C�c�͌�ނ���X�y�C������A���S���y�Z�^�i�����̓��{�~�ŌܕS���~�j�ŁA���̓�m���������A���̌��ʁA�j���[�M�j�A�����P�B�p�i�������イ���j�Ɏ�����ɂ���ē�k�ɑ����m���������邱�ƂɂȂ����B

�@�����āA��\���I�̏����܂łɁA��m�����͕č��ƃh�C�c�ɂ���ďc���ɕ�������A�̗L�����Ɏ������̂ł���B

�@����l�N�i�吳�O�N�j�A��ꎟ���E��킪���[���b�p�Ŏn�܂�ƁA���{�̓A�W�A�����m�ɂ�����h�C�c�̌��v��_���āA�������ɍs�����J�n�����B

�@���{�R�͎R�������ɏ㗤�������A�C�R�쌭�x�����m�����ɑ��肱�݁A�O�@���������h�C�c�̂̓��X�����X�ɖ�����̂��čs�����B

�@�������A�����鍑��`�̗̓y�ɑ����S�͂����܂������̂�����A�����m�̈ꏬ���Ƃ����ǂ��A�ǂ̍����l�����邩�͊O����̏d�厖�������B

�@���̎����A���{�͖ʐς킸���������L���̃����[�g�����̂����Ɣ��\����ɂƂǂ߂��B

�@�����x���T�C���u�a��c�́A�ŏ��č��̃E�B���\���哝�̂������\�l�����̕��a�������A��{���_�Ƃ��Ċт���邩�Ɍ��������A������`�Ɣ���`���������Η�����Ɏ���A�̗��Q�͂ނ��o���ɂȂ����B

�@���ǁA��ꎟ���Ńh�C�c�����������A���n�́A�Ë��I�ɈϔC�������x�̉��ɒu����邱�ƂɂȂ����B

�@���{�͂��Ƃ���̂�����m�����̗̗L���咣�������e���ꂸ�A���h�C�c�̓�m�����̂����ԓ��Ȗk�̒n���i�܂荡�̃~�N���l�V�A�Ƃقړ����n��j�̓������ϔC����邱�ƂɂȂ����B

�@�������A���̈ϔC�������x���̂��̂́A�{���I�ɂ͒鍑��`�Ԃ̐A���n�I�ĕ����ɂق��Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂��A�������皑����Ă������Ƃ������B

�@���̌�̍��ۏ�̌����́A���ӂ��̐��x�̎�_��I�i�����j�ɂ��邱�ƂɂȂ�̂����A���̖G��͍��ۘA���K�̂��̂̒��Ɋ��ɂ������B

�@�A���K����\����́A�ϔC�������x�̖ړI�����̂悤�ɋK�肵�Ă���B

| �@�@�����m�푈�m���ʏ]�O�x�z�V�^�����m�����������^���B���n�y�̓y�j�V�e�ߑ㐢�E�m���r�i������������ԃm���j���^�����V���T���l���m���Z�X�����m�j�V�e�n�Y�l���m�����y���B���v���n�g�����m�_���i���g���h�i���R�g�y���m�g�����s�m�ۏ�n�{�K�j�V����e�X���R�g�m��`���K�p�X�@�@�i�g�@�h�����A�M�ҁj |

�@�v����Ɂu�������v�̌��������Q�Η��̒��ŁA���������Ȃ��l�X�ɑ��ẮA�u�����m�_���i���g���v�������ĕی삵�悤�Ƃ����킯�ł������B

�@�I���ȗ̓y�I��S�́A�Ƃ肠���������Ƃ������̃I�u���[�g�ɂ���܂�č��ۘA�����`�������B

�@���m�́u�������v���{�́A�V������ē���o�c�ɏ��o�����B

�@���{�͂��̂��됷��Ɂu����V�̓y�v�̒����c��h�����Ă���B

�@�������������c�����X�ɂ����炷���́A�ǂ���u���J�̊y���v���킪���̂Ƃ�����тƋ������s�ԂɈ��Ă���B

�@�����̂������ɖڂ�ʂ��ƁA���X�Ƃ��ėx��悤�ȕ��̂���A������̐V�̓y�l���Ƃ����厖�����A�����̓��{�l�������ɖ��������Ă��������`����Ă���B

�@����Z�N�i�吳��N�j�ɏo���ꂽ�����Ȃ́u��m�V��̒n���@�v�ɂ́A���̐l�X�̐���ɂ��Ă���ȋL�q������B

�@�i�~�N���l�V�A�l�́j�q�\�[�P�Y���ȃm�N�߃��m���A���n���m�\�ȏヒ�m�����m�n�H�i���g嫃h���A������ʃj���j�V�e�]���A��r�I�����j�V�e�X�V���d�\�Y���m���A���B��l��V�H��ޓ��m���Z���J�A���j���ԃm�ޕ������H�T�j�◧�V�e��l�m�׃j�H������E�X���n����m�烒�i�X�B

�@�����ŁA���́u�]���ɂ��Ė��J�̖��v���ǂ�����ċ��炷�邩�����ɘ_������B�u��m�Q����������T���i���j�v�i���ꔪ�N�`���N�j������ƁA�����̐��{��l�̓����ɑ���l�Ԋς������قǘI���ɂ�����Ă���B

| �@�l�Ƃ��ē���̍s�������֏K���邱�ƁA�g�V����l�ƂȂ炤�Ƃ��関�J���q�̎ҁh����������̂ł����āA�l�Ƃ��Č��݂��ċ���҂��X�ɐl����ׂ����炷��̈�ɒB���ċ���҂łȂ����Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��B�i�g�@�h�����A�M�ҁj |

�@�v����ɂ��̂܂�肭�ǂ����͓͂�m�̐l�X�͖����l�Ԃł͂Ȃ��Ƃ����u�l�Ԋρv�ŋ���ɂ�����A�ƌ����Ă���ɂ����Ȃ��B

�@���������u�l�Ԋρv�������ē����Ɏ{����鋳��̖ړI�́A���{�Ǝ��́u�_���i���g���v�ɍʂ��Ď��̂悤�Ɍ��_�Â�����B

| �@�c���A�ȂƂ��āA�c���̍L�喳�ӂł��邱�ƁA���{���̗E���͐��E����ł��邱�ƁA�c���̐i�W�@�ƍc���̎g���A���������̑��S�A�����̍K���A���������������邱�Ƃ��̗v�ł���B |

�@�u�_���i���g���v�́A���{���Ɂu���������̑��S�v�ƌ����������āA���{�l�ɗ�������Ă������B

�@�吳�̖������珺�a�̏����ɂ����āA�u����v�͉�R���{�l�ɐg�߂��ȑ��݂ɂȂ����B

�@����Ɏh�����Ď��ۂɁu��m�v�ɓn�����҂͑����������A�ޓ������ۘA���K��̌����u�����m�_���i���g���v�������ĊC��n�����Ƃ͓���l�����Ȃ��B

�@�u��m�v�́u��v�u���q�v�u�����v�Ƃ������t�ŕ\�������u���J�̓��X�v�Ȃ̂ł������B

�@�C��n�����ږ������̑������܂��A�������n�����A�����̗Ƃ����߂�ɋ}�Ȑl�X�ł������B

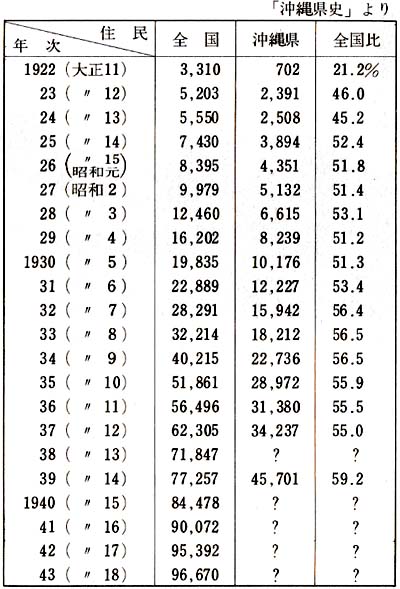

�@��m�Q���ɂ����鐻���A���Y�A�f�ՂȂǂ����Ɉ���A����u�C�̖��S�v�Ə̂��ꂽ��m�������A�T�C�p�����𒆐S�Ɋ�Ղ�z�����̂́A�吳�\��N�A���ꂩ���x�ɓ��l�̏W�c�ڏZ�����������������B

�@��ꎟ����̐�㋰�Q���珺�a�����̋��Z���Q�ւƍ����o�ς��Ȃ����ł��Ĕj�]���čs�������A�Ƃ�킯����͔_�Ɛ��Y�͂��S�����ς̓̈��Ɋׂ����݁A���Ƀ\�e�c�n���ƌĂ��ǂ��̏�Ԃ������B

�@��m�����̑n�n�ҏ��]�t���́A����̐l����m�̖ҏ��ɋ�������͔|�̌o�������邱�Ƃɖڂ𒅂��A�Ƒ�����݂̈ڏZ�҂������B

�@�����A���ꂩ��T�C�p���ɓn��D�̒��Ŕ��Ă��o�����Ƃ���A�ږ������͂�����ނ��ڂ�H�ׂ��Ƃ����b���c���Ă���B |

��m�����T�C�p��������

|

�@�H���̏�����Ɣޓ��Ƃ��̈�c�̓��A���A�Ɗ������グ�ĐH��։���������B�����Ĕт��ނ��ڂ�悤�ɃK�c�K�c�������ނ̂��B

�@���̌��i�̐������Ƃ��Ȃ�����̂悤�ł���B

�@���C�i�Ђj���Ђ�����Ԃ�A�ї�����ԁA�M���]��A�`�����ڂ��B�q���������A�G�R�A���R�A�l�Ԑ����̉B��������ʂ������Ő�ЎN���Ɍ�������₤�ȋC������B�{�[�C�͎�j���M��S���₤�Ȋ��D�ŁA���x�����x���џC���^�B

�@�w�����Ă̔т����炵����ł���B����ɂ�����H�͂�܂���ˁc�c�x�i�\�����v���w�ԓ���w�ɂ��āx���j |

|

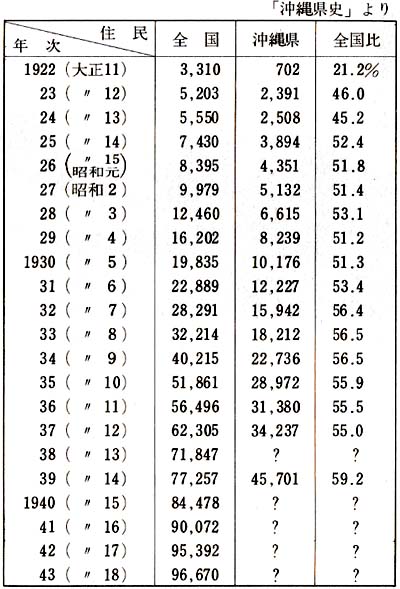

��㊏o�g�҂����͔M�т̂��т����J���ɑς���

�@�ȗ��A��m�Q���ɂ����鉫��o�g�҂̐��͑吳�\��N�A���O�S��\��l�A���a��N�A�ܐ�S�O�\��l�A���a�ܔN�A�ꖜ�S���\�Z�l�A�����ď��a�\�l�N�A�l���ܐ玵�S��l�Ƌ}���ɑ����A���̑S����͕��ς��Ăقڌ܁`�Z�\�p�[�Z���g�̏�Ԃ�ۂ��Ă����B

�@���Ƃɐl�����W�������T�C�p���Ɠߔe�̊Ԃɂ́A���s�̉q�D���ʂ����قǂ������B

�@���ꂩ��̈ږ��̑唼�́A�T�g�E�L�r�_���̘J���҂ɂȂ�A�c��͋��Ǝ҂ɂȂ����B

�@���]�t���̒���̃��j�[�N���́A���n�̌o�ϋ@�\����͂ݏo�����n�����J���ґw���A�Ƒ�����ݖԂŋd���悤�ɂ����W�ߐA��������Ƃ����_�ɂ������B

�@��m�����̘J���҂ɂ͊T�ˎO�̃^�C�v���������B

�@�@�k��ҁ\�\����̎��l�̈ꕔ�����엿�Ƃ��ĉ�Ђɕ����A�c��͉�Ђɔ����Č�����B

�@�A��ƕv�\�\��Ђ̔_��Œ��J���҂Ƃ��ē����B

�@�B���k��ҁ\�\�@�ƇA�̒��ԓI���݁B |

|

��m�Q���ɂ����鉫�ꌧ�o�g�Ґ�

|

�@�ޓ��̑ҋ��͂ǂ��ł��������Ƃ����ƁA�Ⴆ�·A�̍�ƕv�̏ꍇ�A����̒����͈�~�\�K�ŁA����͓��n�̓�`�O�\�K�Ƃ�������Ɣ�ׂ�Ίi�i�ɍ��������B

�@�܂��āA�\�e�c�n���ɋꂵ����o�g�҂ɂƂ��ẮA��m�͂܂��ɋ��ɂȂ�y�V�n�Ɖf�����ɂ������Ȃ��B

�@��Ɛΐ�B�O���́A���a�\�Z�N�܌����玵���ɂ����ăT�C�p���A�e�j�A���A���b�v�A�p���I�Ȃǂ𗷂��āw�Ԓ��������x���c���Ă���B

�@�T�C�p���܂ł̑D�̒��ŁA����o�g�҂̈�Q��ڂɂ����Ƃ��̈�ۂ����̂悤�ɋL���Ă���B

�@�@����̈ڏZ�҂����̑����͋����̓����o�Ă���A���D�i��������j�ɏ���ē�������A��B�̒Y�B�ʼn҂����肵���g��A�X���i�̂����イ�j�قƂ�lj��̒������Ȃ��ɐ疉�i�}�C���j�̊C���킽���ē�m�֍s���̂ł������B

�@���҂������͋����֑������āA�����͂͂��������R���̂Ƃ������ɁA���Y�ƌ����Ă͂����ꞌ�i���傤�j�֖̎������肾���A���ꂾ���͂ǂ�Ȏ��ɂ�������Ȃ��ŁA���Q�̊��N�������čs���̂��Ƃ����B

�@���ɖA���i�������j�����݁A�֖����ɂ��킹���ΎG�ȉ̂��������B

�@���ꂾ���̂����₩�Ȋ�тɖ������āA�����ɍ������������čs���̂��B

�@�w�����A���{�̃W�v�V�C���ˁx�Ǝ��͌������B

�@��m�����́A���Ƃ�藤�̖��S�Ƃ͋K�͂ɂ����Ĕ�ׂ��̂ɂȂ�Ȃ��������A�����s���̓f�����̈�Ƃ��Ė��m�Ɉӎ�����A�����̍���W�v�V�C���z�����Ă������̂ł���B

�@�������A���̃W�v�V�C�����͂₪�āA���a�\��N�����T�C�p���ח�����̑�{�c���\�Łu�T�C�p�����̍ݗ��M�l�͏I�n�R�ɋ��͂��}����Г�����̂͊��R�퓬�ɎQ�����T�ˏ����Ɖ^�������ɂ�����̂̔@���v�ƁA���Ƃ������ɕ��邠�́u�ݗ��M�l�v�ƂȂ�ׂ��^���Â���ꂽ�l�X�ł������B

�@�@3�@�C�̐�����

�@���O��N�i���a�Z�N�j�㌎�A�����u�i��イ���傤�����j�ł̖��S���j���������������ɁA���{�R�͍s�����N�������B

�@�����閞�B���ςł���B���̎����̑[�u�Ƃ��ė����O��N�A���{���{�͖��B���̓Ɨ������Ɖ������A���̎�����}�����B

�@�������A�u���m�m���a�m���m���{���j�v�Ɋւ��āA���ۘA���Ƃ܂�������ӌ����Η����A���������N��̈��O�O�N�i���a���N�j���{�͍��ۘA����E�ނ����B

�@�����ŁA�A���E�ނɂƂ��Ȃ��āA��m�̈ϔC�����̂��ǂ����ׂ����Ƃ����Ƃ������Ƃ��A�ɂ킩�ɖ��ɂȂ����B

�@�c�_�́B���{�̓�m�����������������ǂ�����ϔC���ꂽ�̂��Ƃ������ƂɏW�������B

�@�����A���̒n�悪���ۘA���ɂ���ĈϔC���ꂽ�̂ł���A�E�ނƓ����ɓ�������������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�܂��A�����A�����i�ĉp���Ɂ���ꎟ���̏��ҁj����ϔC���ꂽ�̂Ȃ�A�A���ɕԊ҂���K�v�͂Ȃ��B���{�ƌR���̈ӌ��́A���R�̂��Ƃ̂悤�Ɍ�҂ɌX�����B

�@���̋c�_�̉ߒ��ŁA�͂��炸�����{�̎w���҂������A�����������ۘA����ϔC�������x�Ƃ������̂��ǂ̂悤�Ȃ��̂ƔF�����Ă��������I�i�����j�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�Ⴆ�w�A���E�ނƓ�m�ϔC�����x�i���O�O�N�j�Ƒ肵�ĊC�R�ȊC�R�R�����y�������\���������͂��̑�\�I�Ȃ��̂ł���B

| �@�c��m�ϔC�����n��͒鍑�Ɏ���Ώd�v�ɂ��Ė��ւ������ʂɉ����鐶�����Ȃ邪�@����m�Q���͊C���ʂ̐������ł���B�@�鍑�̎�����q������V����������Ƃ͐�ɏo���Ȃ����Ƃ������́@�[���ɔF�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B |

�@���R�����B�Ŏ����\���Ă������̎����A�C�R�͓�m���u�C�̐������v�ƐS���Ă������Ƃ��悭�킩��B

�@�ϔC�������x�ȂǑS���ᒆ�ɂȂ��悤���B

�@�_�҂́A���X���̒n��͑�ꎟ���ɎQ�킵�āu�䂪�C�R����̂������̂ł���v���Ƃ͋^���̂Ȃ��Ƃ���ł���A�h�C�c�͔s��ɂ���ē��ĉp���Ɍܑ卑�̂��߂ɑS�A���n�����������̂ł���B

�@�ܑ卑�͂���𑊌݊Ԃ̋��c�ɂ���āu�A���ɑ���āv��������Ƃ������ڂ̂��Ƃɓ��p�����ɕ��z�����̂��Ǝ咣����B

�@�������A�A���K��̂��̕����̓t�����X��̌����ł́u�A���̖��ɂ����āv�ƂȂ��Ă���B

�@�Ƃ������Ƃ͌���������u�A���̐��_�ɑ����āv�Ƃ����Ӗ��ɂȂ邾�낤�B

�@�܂���{�́u�A���̐��_�v�ɏ]���Ă����̏����̓������ϔC���ꂽ�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�Ƃ��낪�A���̘_�҂͂��������ϔC�����Ƃ������x���̂��̂��u�̂���푈�ɕt�����ł����s���̗̓y�����Ǝ����I�ɉ����ς�͂Ȃ��̂ŁA�B�������ɓ��߂𒅂��Ċ����_�҂ɓۂݝ䂭�������̂��Ƃł���v�ƒf���Ă���B

�@�����āA�C�R���ǂ͔�������\�Ƃ����u�䂪��m�ϔC�����n��Ǝ匠���͉䍑�̘A���E�ނƖv���ł���B

�@�B���C�R�Ƃ��Ă͖�����ɂ����̌��R����匠�̑��݂�۔F����Ƃ��邪�@�������̌����ɂł��ڂ��鎖����Ƃ���A��Ƃ��Ă͒����ɔV��r������悢�B

�@����������̈�_����ō��x���Ȃ��v�ƊJ�������Ă���B

�@���������C�R�̋��C�̔������������_�����[�h���u�C�̐������v�Ƃ�����䣂����̗��s��ɂ����Ȃ����B

�@����A���a���N�O���\�Z���̊t�c���A���c�O����b�̔����Ɋ�Â��āu�ϔC�����n��̎匠�ܑ͌卑�ɂ���v�Ƃ������ɓ��ꂳ�ꂽ�B

�@���������āA���ۘA���E�ތ�Ƃ����ǂ����{�͈ˑR�Ƃ��āu�ϔC�̏����v��ێ����Ă���Ƃ��āu���������K����\����y�шϔC���������̒�ނ鏊�ɏ]���ϔC�������s�Ȃ��ׂ����Ɩ��Ȃ�v�Ƃ̕��j�����肵���B

�@���{���{�͂��̊t�c����ŁA��m�Q������{�̗̓y�̈ꕔ�Ƃ��Ĉ�̎{���s�ł��邱�Ƃ��m�F�����̂ł������B

�@����ɂ���Đ��{�ƌR���̂ł͕\����̈Ⴂ�͂����Ă��A�{���ɂ����ē�m�Q���̗̓y�����ɕ������Ȃ��Ƃ����_�Ŋ��S�Ɉ�v�������킯�ł���B

�@�����ŁA��ɂȂ��Ė��ɂȂ����̂́A�u�A���K����\����v�ɈϔC�����̎�C�������炷�ׂ����ƂƂ��Čf�����Ă��邢�����̍��ڂ��A�ʂ����ē��{���{����������ǂ����Ƃ����_�ł���B

�@�u��\����v�ɂ��A�u�����n��ɂ�����z�閔�͗��C�R�����̌��݁v�y�сu�x�@���͒n��h�q�ȊO�ׂ̈ɂ���y���̌R������v�͋ւ����Ă����̂ł���B

�@�������A�����̌R����̂ƂȂ�����m�Q������̎p�����炷��A�����̕��a�������������ɂ���čs���͎̂��Ԃ̖�肾�����B

�@�������a���N�A���̖����܂������u�C�̐������v�Ƃ�������f�悪���삳�ꂽ�B

�@�����̊W�҂̘b�ł́A���̉f��͊C�R�Ȃ̊ďC�����̂��B�S���̏�݊قŁA��f���ꂽ�Ƃ����B

�@���ł��A��m�Q���̕�����Y�Ƃ�m���ŋM�d�ȃt�B�����ɂȂ��Ă���B

�@�����āA�����������̕��ϓI���{�l���ǂ̂悤�ȓ�m�ς������Ă��������悭�킩���ċ����[���B

�@�܂��A��m�Q�����ǂ̂悤�ɂ��āu���{�̂��́v�ɂȂ�������������邭����́A���̊ۍs�i�Ȃ̗E�s�ȃ����f�B�[�ɏ�����i���[�V�����������Ă����B

| �@�䂪�鍑�͋`�ɂ���ĘA���R�ɉ��S���A�䂪�C�R�̓h�C�c�̊͑���ǂ��Ğ��q�̖ؔɂ铇�X�����X�Ɛ�̂��čs���܂����B |

�@�����Ńi���[�V�����͈�]���ĉ��₩�Ȓ��q�ɕς��A��������́u���ʁv�����X�ɏЉ�Ă����B

�@�@�c�����Ȃ�y�n�ɎQ��܂��Ă��q���͎��ɉ������@�̂ł���܂��B

�@�@���̉��Ȏq�������̂��߂ɓ�m���́@��\��̌��w�Z��݂����n�l�ƕς�Ȃ����h�ȋ�����{���Ă���܂��B |

|

�T�C�p�����w�Z

|

���w�Z�ł͓O�ꂵ�����{�ꋳ�炪�Ȃ��ꂽ

|

�@�o�b�N�̉�ʂ́A���̎q���������j�����螽�q�̎��ō�����M���ׂėV��ł���B

�@�܂��A���w�Z�̍Z��ł́A�������Ƀu���}�[�p�̏����������A���̊ۂ̏����𗼎�Ɏ����đ̑������Ă���B

�@��ʂ��ς��ƁA���x�͞��q�̖؉A�ɓ��̎q���������\�l�قǍ����Ă���B

�@���̂܂ŃI�J�b�p���̏��̎q�������Ėڂ̍����ɂ܂ł܂������˂��o�������ȏ���ǂ݂����Ă���B

�@�N�X�Ɠǂ݂�����̂͂ނ����{�̋��ȏ��ł���B

�@�c�l����\����͓V���߂ł��B���̓��͓V�c�É��̂����܂�ɂȂ������ł��B

�@�{���ł͐���Ȃ��j��������A������ł͊ϕ���������܂��B

�@���̓��́A�ǂ��̉Ƃł����̊ۂ̊��𗧂Ă܂��Ċw�Z������ł͂��j���̎������܂��B

�@�V�c�É��́A���{�ň�ԑ��������ŁA���ǂ����䂪�q�̂悤�ɉ������ĉ������܂��B |

�@�]���ȘN�ǂ́u���ʁv����I����A�����炭�ϋq���傢�ɖ����������Ƃ́A��̂��܂�ɂ��L���ȁu�����̃��o����v�̃����f�B���R�y���̍s�i�ȕ��ɖ�킽��B

�@��ʂ͂����t���_���X�̊Ϗ܂ւƈڂ��čs���B

�@�������A������ŗx���Ă���̂́A�������܂Ō��w�Z�̍Z��œ��̊ۑ̑������Ă����q�������ł���B

�@���{������̐��ʂ́A���Ɏq��������]���̎���Ɏd���ďグ���̂ł���B

�@�������A�x���Ă���q�������̕\��͏��������邭�Ȃ��B

�@�܂����n�ȏ��������i�\���炢�H�j���㔼�g���ō������ӂ�Ȃ�����ɂȂ��ėx��l�͗����ʂ�z���Ďc���ł�������B

�@�����炭����������ʂ́A���̑�l���������Ďq�������������W�߁A�L�������킳���x�点�ĎB�������̂ɈႢ�Ȃ��B

�@��ʂ́A�z�C�ȍs�i�Ȃɔ��t����Ă�������ɒ������̔߂����B

�@�������ł��j���̎��ȂǂɁA��҂�N��肽�����_���X��x����i�����x���������Ƃ����邪�A���̉f��̒��̏��������̂悤�ɈÂ��\��ł͂Ȃ������B

�@����ǂ��납�A����������ē`�����Ă���Ɠ��̃��Y�����͌��Ă��đA�����قǂ������B

�@�������A���a���N�Ƃ����A���{�͍��ۘA����E�ނ��A����̗���𐳓������邱�Ƃɍ��������ċ��X�Ƃ��Ă�������ł���A���������̃_���X�̏�ʂ͂ق�̃A�g���N�V�����ƎƂ��Ă����ɈႢ�Ȃ��B

�@�f��́A�����A�J�c�I�A���\�z�Ȃǂ̐��Y������A��m�̌o�ϓI�d�v�����q�ׂ���A���̂悤�ȃi���[�V�����œ����̍����v�Ă���B

�@�c���{�A���B�A��m�A�����M���̎O�тɓn�邱�̎������݂��ɘA�����Ă����������̌o�σu���b�N�������Ɋ�������Ȃ�A�������h�̎��͂��߂Ă�����ꐢ�E�e���̂����Ȃ鈳���ɂ��ς��邱�Ƃ��ł���̂ł���܂��B

�@�X�ɁA��m�𑫏�Ƃ��āA�C���h�m�A�A�t���J�Ɍ������Ă��o�ϓI���W�����݂邱�Ƃ��A�킪��a�����̏����ł͂���܂��܂����B |

�@�@4�@�A�}�e���X��m top

�@���O���N�i���a�\�O�N�j���{���{�͍��Ƒ������@�����z���A�펞�ɂ́A�R���������͂��ߎ����A�H��A�J���́A�ʐM�Ȃǂ����ׂč��Ɠ������ɒu����Ƃ������������������B

�@��m�́u�C�̐������v�͉v�X�d�v�ȈӖ��������͂��߂�B

�@����ɉ�����悤�ɁA��m���̓��{�����������́A��m�Q���̌R���̕K�v����������B

�@���͂�A���ۘA���K��ł͈ϔC�����̓��ɌR���{�݂������Ă͂����Ȃ��ƋK�肳��Ă������ƂȂǂ܂�Ŋᒆ�ɂȂ����̂悤�ɁA

�@�c��C�����̍��ۏ�S����ς��鍡���A�Q���͖��h���̏�Ԃɕ��u���邱�Ƃ͎��q���Q���霜�ꂠ��Ɏ��������̂Ǝv�ӂ̂ł���B

�@�̂ɉ䂪��m�Q���ɁA���̍��h��������n�ʂɊӂ݁A�V�ɑ�������R���{�݂��s�ӂ��Ƃ͊��Ɉ�������i��邪���j�ɂ��ׂ��炴��ً}���ł���ƐM����B

�@ �@�@�@�@�@�@�@�@

�i���m�Q���_�@���a�\�O�N�j |

|

�����̃p���I�x���B���݁A�ٔ����ɂȂ��Ă���

�@�u�����m�_���i���g���v�Ɋ�Â��āA��m�ϔC�������n�߂����{���A���ۏ�̕ω��̒��Łu�g���v��ώ������Ă������́A���Ɏn�܂��Ă����B

�@�������_�������^���̔g�͓�̓��X�ɂ��e�͂Ȃ������A�u�c���ϔO�ɔR�����v���̐l�X�̎p�����g���`����A�ϔC�����̂ȂǂƂ����ʉe�͂ǂ��ɂ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�@�������^���́A��m���𒆐S�Ƀp���I�A�T�C�p���A�|�i�y�A���b�v�A�g���b�N�A�����[�g���e�x���Ɏ��s�ψ����݂��A���{����čs�����B

�@�^���̗v�_�͏\�܍��ڂɂ킽���Ă����B |

�p���I������

|

�@�Ⴆ�A�I���ߕ�j�̓��ɂ́u��^�e�v�i�������j��q������A�c���y�q�A�폟�F��ՂȂǂ��s���B

�@���̑��A���{���_���g�y�э��̖����̓��A���x���̓��A���ǔF���̓��A���y�}���̓��A�����^���̓��A���N���̓��Ȃǂ��A�u��������v�Ə̂��Ď��X�Ɏ��s����Ă������B

�@�O�o�̓��{�����������́u���́A�S�������ꊇ�䂪���Ђ��擾�����A���ݓ��������Ď��i���Ƃ��Ɓj�����{�b�����炵�߂邱�Ƃ��ł��Ó��ɂ��Ď���ɑ����A���������đ��̎u�𐋂����ނ鏊�Ȃł���ƐM����v�Əq�ׂāA��m�Q���Z���̍c�����̕K�v���������Ă���B

�@�܂��ɁA����ɉ����邩�̂悤�ɁA���a�\�l�N�ł́w��m�Q�������x�i��m�������X�[�����ەҁj�́A�T�C�p������`���������̈�N�����l�`�ɂ���ė��āA

�@�u��X�����ɓ��{�̍��Ђ�^�ւĉ������I�v�Ɛ��肵���Ƃ����L�����ڂ��Ă���B

�@�܂��A���^���ƃT�C�p�����ɏZ�ޓ����N����l�A�u������푈�ɂ���ĉ������v�ƌ����ď]�R�Q�菑���o�����Ƃ��L����Ă���B

�@�����āA���̕��́A��m�Q�����j���[�M�j�A�A�t�B���s���A�Z���x�X�A�{���l�I�A�W�����Ȃǂ�����O��m�ւ̐i�o���_�ł��邱�Ƃ�͐��������ƁA�Ō�ɂ������߂������Ă���B

�@���q�̗t�i�́j���i�ԁj�����̒����̉ƂɁA���͂̍������Ђ邪����A�Ƃ̒�����͈����s�i�Ȃ��������Ă���B

�@�������A��m�Q���̏Z���́u����(inhabitant of the islands)�v�Ə̂���A�ϔC�����̊J�n�����́u���{�鍑�b���v�Ƃ͐g�����قɂ���Ƃ��āA�A���Ƃ������Ȃǂɂ��̂łȂ���A���{���Ђ͎擾�ł��Ȃ����ƂɂȂ��Ă����B

�@����͒��N�A��p�A�����Ċ������A���{�̗̓y�Ƃ��Ē鍑���@�̌��͂�����сA���������āA�����ɏZ�ސl�X�������{�����Ƃ��Ĉ����Ă����̂Ǝ�����قɂ��Ă���B

�@����������A�ϔC�������x�̂��Ƃł́A�u���{����m�Q���ɑ��ė̓y���������Ă����Ɖ����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��v�i�O���ȏ��Ǖҁw�ϔC�����̓�m�Q���E�O�ҁx���a�O�\���N�j�Ƃ������ƂɂȂ�A�����A���Ƒ������^���Ɂu�����v���܂�����ł��������Ƃ́A���ۘA���K��Ȃǂ����͂���O�ƂȂ��Ă������Ƃ���Ă���B

| �@�u���̓��̓}���J���`�ɍ��ȋD�D�������A�V�c�É��̌�g�߂��J���x�C�^�C�V���i������Ёj�̌�_�̂������ė����܂����B���ǂ��͉��S���[�g������O����Ōh����������܂����v |

�@���a�\�ܔN�\����\�����̂��Ƃ������B

�@�P�y�R���E�}���E������͓����\�܍A��m�p���I�ł���L����ꂽ�c�I��Z�Z�Z�N�̑�Z�����j�[�̂��Ƃ��悭�o���Ă���B

�@�u�V�Ƒ�_�̌�_��v�������O��L���̊C���z���Ċ�����Г�m�_�Ђɔ[�߂�ꂽ�̂ł���B

�@�\�ꌎ����̒����Ղ̓��A�R���[�����̖ڔ����ʂ�́u�鍑��i�v���j�����̊ۂŖ��߂����ꂽ�Ƃ����B

�@�}���E�������ł��N���Ɋo���Ă���̂́A���T�̉������O���瓇�����o�ʼn����̑��ނ����|��������ꂽ���Ƃ��B

�@�����́A�������Ɋ���グ�Ă͂����Ȃ��Ƃ����������B�����������̂ŁA�����������|�����߂��n�ʂ������ƌ��߂�݂̂Ō��ǂǂ�Ȃ��̂��O��ʉ߂����̂����Ȃ������Ƃ����B

�@���m�g�j�ɕۑ�����Ă�����{�j���[�X�̒��Ɂu��m�M�l�Җ]�̓�m�_�В����Ձv�Ƃ����^�C�g���̃t�B����������B |

��V�Ƒ�_�̌�_�죂��c�I2600�N���L�O���āA

3000�L���̊C��n��A�p���I�̊�����Г�m�_�Ђɔ[�߂�ꂽ

|

�@���������Ɗm���ɍ��؋q�D�̃^���b�v�����������̐_����������_��̔��Ɗo�������̂�S���Ă��������ƍ~��Ă���B

�@�R�l���ݗ��M�l�����̎q���������݂�Ȃ����Ɖ��������Ă���B

�@���̑O�����h��̍����Ԃ�����A���X�ƒʉ߂��čs���B

�@�t�B�����̃o�b�N�ɂ͒��q�̍����i���[�V�����������B

| �@�u�c�c�\�ꌎ����A�����Ղ̗ǂ����A�p���I�̋�͒鍑��i�̗Y�X�����p���ے����邩�̂��Ƃ�����킽��A�ߓ���m���������͂��ߊ�����\��ܕS���Q��̂��ƂɁA�V�Ƒ�_�i���܂Ă炷�����݂��݁j�_�i����j���i�����j�܂肽���������Ղ̌�V�́A�X�����l�̂����ɂƂ�s�Ȃ��܂����v |

�@���̂��肪��������{�鍑�̎��_����̓��ɒ�������ɐ旧���āA�����ɂ͑�{�c���{�A����c�́u���͍s�g���܂ޓ�i����v�����肵�Ă����B

�@�����āA�㌎�ɂ͓��ƈɎO���������x�������Œ���B�\���ɂ͋߉q���ق̂��Ƃɑ吭���^��������Ă����B

�@�����a�\�Z�N�܌����玵���ɂ����āA��Ɛΐ�B�O���͓��ĊJ��O��̃p���I��K�˂Ă���B

�@�w�Ԓ��������x�ɂ́A�u�Z���\�����A��m�_�ЂɎQ�q�A�A��Ƀp���I���w�Z�̎Q�ςɍs�����v�ƋL����Ă���B

�@�������A��i�̋��_�Ƃ��ċْ����ɉh�ɕ������p���I�ō�Ƃ̊�͂�͂���߂Ă����B

�@�Z���͏H�c���l�łЂǂ����k�a����������l�ł������B

�@�w�ł͈���������Ă��������܂��傤�B���̂̎��Ԃɂ��܂�������B�����͏��̂��D���ł��B

�@���������ł��ȁB

�@�����Ȃ̏����k�ł��B�����ƌ����Ă��q��Ȏl�N�ł�����A���n�̌܁A�Z�N�������T�Ƃ�����ł��x�B

�@�a������t�̂�ł���Z���͘L���֏o��ƒ��ɒނ��Ă����������ƒ@�������B

�@���������͎�H�̎��Ԃł��������A�Z�������̂ɂ��邩�珥�̎��ւ͂���ƌ����ƁA�����������ď��̎��ɋ삯����ōs�����B

�@�i�����j

�@�Z���͎����ŃI���K����e�����B

�@���x�ƂȂ���肻���Ȃ��āA�Q����Ȃ�e���I����ƁA���������̍������̃R�[���X���͂��܂����B

�@���ꂪ���h�ȓ��{��ł��������ƂɁA���͗���ꂽ�悤�ȁ@�C�����������B

�@���������͈����s�i�Ȃ��������A�R�_�L���������������A���������i�����̂�j�̉̂����������B

�@���{�̓`�����������Ȃ����̃J�i�J�̖������ɂƂ��āA���h��F�i�͂������������j�̐��_��ꎀ�̊ϔO�����@������锤�͂Ȃ��̂��B

�@�������_���i�����ށj�̍����ł������B

�@���������������͌����ɐ��肠���Ă����@���Ă����B

�@�̂����������Ƃ̐����I�Ȋ�тɖ������Ă����̂ł͂Ȃ��낤���B

56-29

�@���͏��������̂����炵���ɋ����l�܂����B

�@���ꂪ�������ޏ������̓��{�l�ɂȂ낤�Ƃ���w�͂̕\���ł���Ƃ���A���̗��ꂳ�͂ЂƂ����ł���B |

�@���̔N�̏\�����A���{�R�̐^��p��P�U���ő����m�푈�͎n�܂����B�@�푈�̌����ƂƂ��ɁA�p���I�͂₪�ĊO��m�i�j���[�M�j�A�A�\�������A�W�����A�X�}�g���Ȃǁj�ւ̑O����n�ƂȂ��Ă������B

�@���������a�\���N�O���ɂ́A�u�鍑��i�v�̃V���{����m�_�Ђ͕ČR�̋�P�ɂ����đS�������B

�@�@5�@�p���I��g�� top

|

�u���^�`�n���{�m�^���j��c�^�v���p���I��g��������

|

�@�������̋��߂ɉ����āA�}���E��������͂��߃p���I��g���̌������o�[���ܐl�W�܂��Ă��ꂽ�B |

�Ă��c������m�_�Ђ̖和

|

�@�p���I��g���Ƃ����̂́A���a�\���N�A���{�R�����𑱂��Ă����j���[�M�j�A����Ɍ��n���瑗�肱�܂ꂽ�N�����̃O���[�v�ł���B

�@�~�N���l�V�A�̑��̓��X��������l�̃O���[�v�����o���ꂽ���Ƃ��`�����Ă���B

�@���̓��W�܂��Ă��ꂽ�̂́A�P�x�R���E�}���E���A�J���o�����E�I���u�A�g�V�I�E�L���^�A���P���V�N�E�W���[�����āA�V�����E���}���C�̊e���������B

�@���̌��p���I��g���������́A�F���łɌ\��̔��ɒB���Ă����B

�@�ނ炪�����Ă��ꂽ�w�T�N���Ɍ���āx�Ƃ������{�̈ԗ�c�̕��̒��ɁA�^�C�v�ł��Łu�R�l�R���Ƃ��Đs�����p���I�̐l�X�v�Ƃ������X�g���}������Ă����B

�@�����āA���̃y�[�W���J����ƁA�gsuicidal warfare�h�ɎQ�������l�X�܂�u�������v�̃����o�[�̖��O������Ă����B

�@��������Ȃ��ƂɁA���̖{�̂ǂ������Ă����n����u�肵���l�X�ɑ���R�����g���S���Ȃ��̂��B

�@�{�т͕v��Z�̋ʍӂ��������{�l�ԗ�c�̔ߒQ�Ɗ����̕��͂Ŗ��߂�����Ă���̂����B

58-30

�@����ɂ��Ă��A�����\�������\���������C������Ȏ�҂��������̖ړI�Ő��ɏo�čs�����̂��낤���B

�@�g�V�I�E�L���^����̘b�ɂ��Ɓu���{�̓j���[�M�j�A�ɑ����{������ƌ����Ă����B

�@��������̌R�������n���痈�Ă��Ĕ_�n���k�삵�ĐH�Ƒ��Y�ɗ��ł��܂����B

�@���������ꏏ�ɓ������B�����̂��߂Ɏ��������R�u�^�����܂�����A�����̂����肵�Ă����܂����B

�@���̂��߂ɎO�S���̓��{�̕��������͊F������������ł���v

�@�v����ɁA�ނ�͓��{�̌R���̂܂����̉������ŁA�̂̂����H�ƒ��B�W�������̂ł���B

�@�g�V�I�E�L���^����́A���{�ɋA�����為�Г`���Ăق����ƌ����āA�������������B

�@�u�������͋`�����ʂ��������A���{���{�͋`�����ʂ����Ă��܂���B�ƂĂ��c�O�ł��B

�@�������{�̌�������Ă��ĂƂĂ��p�����ł��B

�@�����点�߂ē��{�������������҂��Ă����A�s���āA�����������āA�ق��炩�ɗV�Ԃ̂�������܂�����Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B

�@���邢�́A�����A���߂ĎO�N�Ԃ̓������������Ă����Ί�т܂��v

�@�b�͂₪�Ď����Ԃ�s���s���ɂȂ����F�l�����ɋy�B

�@�u�l�̗F�B�͂܂��W�����ɂ���B�ނ����Ō������Ďq��������B������l�͍s���s�����v

�@�����z�C�Ȃׂ��b�H�̖��l�V�����E���}���C����͈Â��\��ł����������B

�@�V�������g���A���{�R�̔s���ƂƂ��Ɋe�n��]�X�Ƃ��Ă���B

�@�ȉ��̓V��������̃p���I�A�҂܂ł̓��ł���B

�@�j���[�M�j�A���A���|�����Z���x�X���{���l�I���V���K�|�[�����L������p�i�I��j���������������v���l���T�C�p�����p���I�i�V��������k�j

�@���ǃV�������p���I�Ɂu�����v�����̂͏��a��\��N�����̂��Ƃ������B

�@�p���I��g���̖���ɂ��A�l�\��l�̂������S����l�A�s���s�����l�l�A�C���h�l�V�A�ɐ������m�F����Ă��邢���関�A�ҕ�����l�A�ƋL����Ă���B

�@�⍜�͖����j���[�M�j�A�̃}�m�N�����ɖ��܂����܂܂��ƌ����B

�@�P�y�R���E�}���E�����ˑR����Ȃ��Ƃ������o�����B

�@�u�I��̈ꃕ���O�A�������͒e��⋋�̔C�����܂����B�G�̃^�}�̒��𑖂蔲���Ēe����^�̂ł��B

�@���̏�A�R���̒��ł��������p���I��g�����������G�̔�s�@�������Ă����ƌ����A�P���e��n����܂����v

�@�ʼn����̌R���ł������͂��̔ނ炪�A���͐퓬�v���Ƃ��ē��{�̏e���Ƃ��Ă����̂ł���B

�@�u�����炪���e�����ƁA�G�̔�s�@�����Ă��Ďˌ����Ă��܂����B

�@���̃��P���V�N����Ȃ͂قƂ�Ǔ��̖т��������炢���ꂷ��ɂ���܂������A�g�V�I����͂��������Ő펀�ł����B

�@�g���e�����ꂷ��ɔ��ł��Đ������S�n�͂Ȃ������ł��B

�@���̎��̋C�����Ƃ����̂͂����^�ɓ��{�l�ɂȂ����C���ł�����v

�@�b����i������ƁA�ܐl�̌����������́A�}���E�����ӂ̃M�^�[���t�Łu�p���I��g���̉S�v���̂��Ă��ꂽ�B

�@���͂��̃����f�B�[���ċ������B�����̗w�u�����̉́v�̃����f�B�[���̂��̂������̂��B

�@�@�̋�����Ă͂���

�@�@��ɐi�ރp���I�N

�@�@�Z�\�]�̒�����

�@�@�p���I�̖����ΐg�Ɏ�

�@�@�䍑�ɐs���������� |

�@�̂��I�����Ƃ��A���������炸���ƒ��ق�����Ă������P���V�N�E�W���[����͈ꌾ�f���̂Ă�悤�Ɍ������B

�@�u�l��̓p���I�̂��߂Ƀj���[�M�j�A�܂ōs������Ȃ��B���{�̂��߂ɍs�����v

�@���A�ނ�ɑ�����{���{����̕⏞���͈�Ȃ��Ƃ����B

�@����ǂ��납�A��q������Ắu�펞�����v�i���~�N���l�V�A����j���A�~�N���l�V�A�̈���̓��Ă̐퓬�ɂ���Ă����ނ�����Q�ɑ���⏞�ł��邽�߂ɁA���̑Ώۂ�����͂�����Ă��܂����B

�@���݁A��p�o�g�̌R�l�A�R���̕⏞�v���i�ׂ����{���{��Ɍp�����čs���Ă��邪�A�p���I��g���̏ꍇ�ɂ͂���ɂނ���������������Ă���B�Ƃ����̂́A��p�l�̏ꍇ�ɂ́A�������{���Ђ������I�ɂ���^�����Ă����̂ɑ��ē�m�Q���̏ꍇ�ɂ͂������������͂Ȃ���������ł���B

�@�p���I��g���̃����o�[�������A�j���[�M�j�A�ɓn��O�ɓ��{���Ђ��擾�����Ƃ����b�͕����Ă��Ȃ��B

�@�Ƃ���A�~�N���l�V�A�̓��X�����n�ɕ������u��g���v�̐l�X�́A���{���{���炷��ΊO���l�ł������킯���B

�@�u��m�Q���X���v�Ƃ����g���̂܂܂ɐ��ɍs���펀�����蕉�������肵���P�[�X�͂����Ȃ�⏞�̑ΏۂɂȂ�̂��낤���B

�@���̏W�܂�̐ȏ�A�����قǂ́w�T�N���Ɍ���āx�̒��ɑ}������Ă���������̃��X�g�u�������v�ɂ��Č���g���̃����o�[�ɂ����˂Ă݂��B

�@���̘b�𑍍�����Ǝ��̂悤�ɂȂ�B

�@���a�\��N�ɓ��{�R���u�ʍӁv�����y�������[�����ĂђD�悤�Ƃ����b������������A�R���[���ɂ����R�𒆐S�ɋt�㗤�̌P�����s�Ȃ����ƂɂȂ����B

�@���̎����債�����̎�҂����O�\��l�́u�荞�ݑ��v�Ƃ��u�������v�Ƃ��Ăꂽ�B

�@�v����ɋt�㗤�̌P���Ƃ́A�w���ɔ��e��w�����ēG�ɓ˓�����A������l�Ԕ��e�̌P���������̂��B

�@�������A�K���ɂ����̌v��͓��{�̔s��ɂ���Ă��낤���Ė��R�ɏI������Ƃ����B

�@���̉�̗����A�p���I��g���̌������o�[�̈�l�n�������p���I�a�@�ɖK�˂��B

�@�n����͔����̃V���b�N�ŋL���̈ꕔ���������̂��������B

�@�a�@�ɍs���Ă݂�ƊŌ�w���A�n����͑މ@�����ƌ����B�����K�˂�ƁA�O����͂܂��ÂȉƂ̒��ň֎q�ɍ����Ă����Ƃ��Ă����B

�@���O���ĂԂƂ������ɔ��������������A��͑O���Ɍ�����ꂽ�܂܂������B

�@����ƁA�T�ɂ����������Ƃ����N���n������֎q���ƂЂ傢�Ǝ����グ�Ė��邢���։^�яo���ė����B

�@�n����͈ˑR�Ƃ��āw������������ƌ��߂Ă��邾���������B�قƂ�lj��̔������Ȃ������B

�@�u�����E�}�`�Ȃv�Ɩ�����������ꌾ�A�����͂��B |

�n����͔����̃V���b�N����܂���������Ȃ�

|

�@�@6�@�o���U�C���ɂ� top

�@�~�N���l�V�A�̂ǂ̓���K�˂Ă��A���{�l�͊��}�����B

�@��`�ŁA�����Ȃ藬���ȓ��{��̈��A�������āA��������C��ǂ����Ă���ό��q��⍜���W�c�̎p�������Ό�������B

�@���}�����������{�l�����́A��C�ɋْ��������āu���̐l�����́A�܂��܂����{�ɐe���݂������Ă���v�Ɗ��z��R�炷�B

�@�܂��āA���ȓ��{���S�Q���A�̂������ޓ��{�l�Ȃ�A��O�̓��{�̋�����������~�N���l�V�A�l�����́u���������{��Ɨ�V�v���܂̂�����ɂ��ė��������v���ɈႢ�Ȃ��B

�@���ƂɊό��n�T�C�p���ł́A���߂���̃o�X�ɏ��A�u�i�������v���{��ŋ����{�R�́u�ʍӁv�̐Ղ��ē����Ă��炦��B

�@�Õ��ȓ��{����Ċ��S�����҂����ƁA�Ђ�����̂������ޔN�z�҂��悹���o�X�������ꏄ���ăo���U�C���ɒ������́A��Ճc�A�[�̓N���C�}�b�N�X�ɒB����B

�@�K�C�h�̓��{��ɂ́A���{�l�������Y�ꂩ���Ă������̋����������߂��Ă��āA��X�����E�ƈӎ�����J�����Ƙ^��������܂��Ă��܂��B

�@�u�F���܁A�������L���ȃo���U�C���ł������܂��B

�@�G�ɒǂ�ꂽ�F�l�̓��E�̕��X���A���{�ɍł��߂����̒f�R�̏�ɂ��ǂ���Aꡂ��Ɍ̍������V�c�É��o�\�U�C�Ƌ��ѐg�𓊂����̂ł������܂��B

�@���O�̏�����肾�������ƌ䐄�@�������܂��v |

�@�m���ɁA���ړ��̔ߌ���m��Ȃ���X�ł��A���̃o�\�U�C���ɗ��ƁA�����A�S�Ȏv���ɂ����Ă��܂�����s�v�c�ł���B

�@�ቺ�ɋt�����{���������낷�Ƃ��g�ɔ����Ă���]�����́A���̃t�B�����̂������ȂƋC�����B

�@�T�C�p���㗤���ʂ������ČR���B�e�����t�B�����ɁA���̃o���U�C�����玟�X�ɔ�э~��čs������؎p�̏��������������Ă���B

�@���̒��̈�l���A�ĕ��̐��~���ӂ���Ēf�R�܂œ����čs�����A�ӂƗ����~�܂肱�������u�ӂ�ނ��A�����āA���̂܂ܐ����ɒf�R��]�����čs���B

�@���x���J�Ԃ��������̃t�B���������ɏĂ����ė���Ȃ��B

�@�N���C�}�b�N�X�����o���������قǂ̃K�C�h�����A������ގ҂ƌ��ċ߂Â��ė����B�����āA����Ȃ��Ƃ����B

�@�u���������ŁA���{�̊F���o���U�C�Ƌ���Őg�𓊂����Ɛ�������ƁA�Ⴂ�l�̒��ɂ́A�����������炻��ȃo�J�Ȃ��Ƃ͂��Ȃ��ŕߗ��ɂȂ�ƌ����l�����܂��B

�@����ȂƂ��A��a�����p�ꂽ���̂��Ƃ��Â���Ȃ��Ȃ�܂���v

�@���̘b�����Ƃ��A������҂̖��_�o�ɂ͕��ꂽ���A�������A�����ɁA�o���U�C�Ƌ���Ŏ��ʂ��Ƃ͂Ȃ��Ƃ������t���܂��A�ʂ̐^������ттĂ���悤�ȋC�����āA�������̃K�C�h�������̐��܂œ��{���_�����������܂ꂽ�ȂƐS�̒��ŗ�����̂������B

�@�������A���̊����͎��̏u�ԗe�͂Ȃ��ł��ӂ��ꂽ�B�K�C�h���������f�������̂��B

�@�u��X�T�C�p���̓��������Ă��̎��͔�э��B |

�o���U�C���i�T�C�p���j

��m�����_�ЂƓ��̐l�X�̕�n���������Ă���

|

�@���̎��̃t�B�����Ȃ�A���Ȃ����̃z�e���̑O�ɂ���|���m�V���b�v�Ŕ��~���ɂ��Ĕ����Ă���T�v

�@���͈�u�A���l�̐��߂�����̂�������ł��܂����悤�ȋC�������B

�@������A����ȃG�s�\�[�h������B

�@�T�C�p�����̌��s���ƌ����A���{�ł��ꕔ�ɂ͗L���ȃ��B�Z���e�E�T�u�������i���{���Ƀr�[���E�T�u���[�Ƃ������j���A�킪�X�^�b�t�̈�l�`�f�B���N�^�[�Ƃ�荇�������̘b�ł���B

�@���a�\��N�����̃T�C�p���ח��ɍۂ��āA��_�����̑����Ō�܂ŗ���Ȃ��������b�ł������Ǝ��F����T�t�������́A�`�f�B���N�^�[�̃C���^�r���[�ɑ��āA

�@�u���{�͐_�����Ǝv���܂��B�V�c�É��͓��{�̐_�l�ł��v�Ɠ������B

�@����������T�t�������̓��{�ۛ��i�т����j�̘b�������������肵���C���ŕ����Ă�����㐶�܂�̂`�N�́u���{�ł̓T�t�������炢�̔N�̐l�͂�������Ȃ��Ƃ͌����܂����v

�@�Ƃ��Ԃ����B����ƁA�T�t�������́A�X�y�C���̌��̍������s������ł`�N���ɂ݂��ċl�₵���B

�@�u�`����A����ł͂��������܂����A�V�c�É��͉��Ȃ̂ł����v

�@�u�V�c�͓��{�̏ے��Ƃ������ƂɂȂ�����ł��v

�@�u�V���E�`���E�H�v

�@�u�����A�V���{���ł��B�ł�����T�t��������̂悤�ɓV�c��_�l���Ǝv���Ă���l�͂��܂����B

�@���̓V�c�̖��O�����u�ł���l�͍��ł͒��������炢�ł���v

�@�u�����ł����B�悭�킩��܂����B����ł͍Ō�ɂ��������܂����A�V�c�É��͂Ȃ��Ă�������ł����v

�@���̍Ō�̖�ɂ`�N�͈�u�����낢���B

�@���̎���ɂ܂Ƃ��ɓ����邱�Ƃ́A���{�ł́A���Ȃ��Ƃ����̓��{�ł͑����Ȋo�傪���邱�Ƃ��A�����Ȑ�㐶�܂�̂`�N�ł��킫�܂��Ă�������ł���B |

���̎q���̕�B1944�N7���̃T�C�p���ח���A

�P�K��Q���Ŏ����̎q�������������Ƃ���

|

�@�`�N�͌�����ǂB

�@���̃T�t�������̂悤�ɋɒ[�Ȑl�́A���قǑ����͂Ȃ����A���ł͎��X�o��^�C�v���B

�@���̐l�������������ƈ�ɕt�����Ƃ����{�l�ɂł��邩�Ƃ������Ƃ��A�X�^�b�t�̊ԂŘb��ɂȂ������Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B

�@�ނ̌������Ƃ�������낾�Ƃ��Ă��A�ނ����Ė����ɂ��������l�����������������Ă���͓̂��{����̓O�ꂵ������ł��邱�Ƃ͊ԈႢ�̂Ȃ��Ƃ���Ȃ̂�����A���{�l�Ƃ��Ĕނ������Ƃ͂ł��Ȃ��Ƃ����ӌ��B

�@�����āA������A�ނ̌�䣂����{�ł͂��͂�ʗp���Ȃ��Ƃ��Ă��A�ނ̐M�O�ɂ͉����ł���������̂�����B

�@�ނ��덡�̓��{�̏��l����A�������Ə��Ă����Ȃ�����������̂ł͂Ȃ����Ƃ����ӌ��ȂǁB

�@�Ƃ�����A�o���U�C���̃G�s�\�[�h�͓��{�l�ł����X�ɂ́A�u�����{�l�v�����������铇�̐l�X�̎��Ԃ����茵�����t�P�Ɖf�����̂ł������B

�@���X�ŁA�t�����������Ԃ̗���Ɏ������͉��x���o���킵���B

�@���[�ŗV�Ԏq�������̊����Ɏ����X���Ă݂�ƁA���ꂪ���{�l���������͂��̃W�����P���ł������肷��B

�@�����炭�q�������̐e�����邢�͑c���ꂾ������`����Ă������̂��낤�B

�@�������߂Â��ăJ������������ƁA�q�������͉�X����{�̊ό��q�ƌ��āA���̊i�D�����A�܂�Ńu���[�X�E���[�̂悤�ɕ����オ���Č����Ă��ꂽ�肷��B

�@�����āA�u�����E�_���[�v�i��h������j�Ǝ���o���Ă悱���̂��B

�@��l�����̒��ɂ����G�Ȕ�����ǂ݂Ƃ邱�Ƃ��ł���B

�@���N�Z�����甪���̊ό��V�[�Y���i���{�l�ɂƂ��Ă͏I��L�O�V�[�Y���j�ɂȂ�ƁA�⍜���W�c�Ə̂��ăc�A�[��g��œ���K�����{�l����������B

68-35

����a�̐ՁB���{�l�����������̑O�ɗ����~�܂��čŌh������� |

35�N�ڂɔ��@���ꂽ�⍜(�T�C�p���j |

�@�ό����⍜���W�̃c�A�[�̈�c���A�����̂��߂ɂ��炵�̂Ȃ�����Ńo�X����]���]���~��Ă�����i�ɂ悭�o��B

�@���̈�c�𑫑��ɐ擱���Ă���̂́A�ނ�̃K�C�h�i���N�j���������j�ł���B

�@���{�l�͂��̌ォ����P����������n���J�`�̏�ɂ̂����肵�Ȃ���m���m���ƕ����čs���B

�@�ړI�n�͐攭�������炩���ߌ@��N�����Ă���⍜�̎R�ł���B

�@��s�͂��̒��ɂق�̏���������������A���̍����E������̏ꏊ�ɏW�߂�����B

�@���̌��i��T�Ō��Ă������̒j�̐l��

�@�u�����A���ꂪ���̊ό������ł���B���͂܂�������ł�����܂��B

�@����ɉ��ɂ̓[����̎c�[�����Ă��邵�A��������ŋ���Ă����܂���v�ƚ������B

�@�t�����������Ԃ͂��ꂾ���ł͏I���Ȃ������B

�@�⍜���W�c������z�e���̐H���ŁA�f�ʋ@�����������l�̊؍��l�̃O���[�v�ɏo������B

�@�����Ă݂�ƁA���̒��̐a�m���̐l�����C�~����i���̐l�͓��{�̕��C�~�������Ă����j�J�ɂ����āA������ʐ^����o��

�@�u�������́A�~�N���l�V�A�Ő펀�������N�l�̍������W���悤�ƌv�悵�Ă����ł���B

�@����͋��N�A�e�j�A���Œ��N�l�̍������߂��Ă���������������̃t�C�����Ǝʐ^�ł��v�Ɛ������Ă��ꂽ�B

�@���N�̐a�m�́A�؍��Љ�Ƒ�w�̂q�����Ǝ��ȏЉ���B

�@�u�������̓��E�̈⍜���W�́A�܂�����ƒ������n�߂��i�K�Ȃ�ł��B

�@��̂ǂ̂��炢�̒��N�l����m�Q���ɘA��ė���ꂽ���̂��A���͂͂�����킩��Ȃ���ł���B

�@���������{�̈⍜���W�c�̕������Ƃ��ꂿ�����܂������A���̕��������E�����⍜�̒��Ɏ��������E�̂��̂��܂܂�Ă����ł��傤���v

�@�Ƃq�搶�͗҂������ɏ����B

�@�����āA����̓e�j�A�����玝���A�����⍜���̍��̋u�ɔ[�߂����悤���B�����t�C�������A�T�C�p���ɏZ��ł���؍��l�����Ɍ�����̂��ƌ����B

�@�������K�˂�؍��l�����͐��T�C�p���ɓn�����l�X�ŁA���ɒ��Y�K�����`�����Ă���A��̉^���Ƃ��ē��E�̈⍜���W����낤�Ƃ����̂��B

�@�ނ�͔ނ�Ȃ�̂����ň⍜���W�Ɏ�g�ނƒf�������B

�@�Ō�ɁA�q�搶�͉��₩�Ȍ�����

�@�u�e�j�A���Ŕ������ꂽ���N�l�̕�́A���͓�m�ň�ԋ�J�����͂��̉���̐l���������ĂĂ��ꂽ��ł��B

�@��̂�����ɂ������܂�Ă���܂����B���̓T�C�p���ɗ���Ɖ��ꌧ�l�̈ԗ쓃�ɂ͓��������܂���v�ƌ�����B

�@��m�Q���ʼn��l�̒��N�l���펀���������m�Ȃ��Ƃ͂킩��Ȃ����A���������I�ɊC��n���ĘA��ė���ꂽ�ł��낤���N�l�́A�h�q����j���̎����ɂ��A�ꖜ���O�S�l�����B

�@�Ⴆ�A�T�C�p�����Ɍ������ꍇ�A����l�̂������A�ČR�̎��e���ɂ������N�l�͐�O�S�l�Ƃ������炨�悻�O�����펀�������ƂɂȂ�B

�@���̎��S�����炷��A��m�Q���Ő펀�������N�l�̐��͎O��l�ȏ�Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�������A�ނ炪�ǂ�Ȍo�H�ʼn����䂩����Ȃ���̓��ɗ����̂��A�܂��A�ނ�̂����̒N���펀�����̂��A���̋L�^�͂ǂ��ɂ��Ȃ��B

�@�@7�@�I����Ă��Ȃ��펞���� top

|

�����{�C�R�i�ߕ��Ձi�g���b�N�j

�g���b�N�����͑傫�Ȋʂ������̂œ��{�̑����m�͑��̍����n������

|

7���̓p���̎��̍Ő���

|

�@�푈�Ŏ��͓̂��{�l�����ł͂Ȃ������B

�@�܂��A���ڐ퓬�Ɋ������܂�Ď��҂���ł��Ȃ������B

�@�����āA�틵�̈����́A���X��[���ȐH�ƕs���Ɋׂꂽ�B

�@���Ƃɓ��{�C�R�̎i�ߕ��̂������g���b�N���ł́A��ɗ��R�܂ʼn���������߁A���̐H�Ƃ͑唼���R�ɒ��B����Ē�������B

�@���̐l�X�̘b�ł́A������ˑR���{�̕��������āA���V�̔���C�����̎��͂ɓS����߂��点�A������ł��铇���ł������ɓ��邱�Ƃ����n���邱�Ƃ��ł��֎~�����B

�@�ւ�Ƃ����҂͌����ɏ�����ꂽ�B

�@�u���̓��̏o��������b���܂��B���A���͌R�̖��߂ŃC�����̎d���ɏo�����܂����B

�@�r���A���̒�̃m�E�^�����V�̖ɔ����Ă���̂��������܂����B

�@�����ƃ^�o�R�̗t�����ŕ߂܂����̂��ƌ����܂��B

�@���͔��ɒx���ƕ�������ɔ���������̂ŁA���̂܂ܒʂ�߂��܂����B

�@�ߌ�̋x�ݎ��Ԃɂ����ɖ߂��ė����Ƃ��ɂ́A��̎p�͂�������܂���ł����v

�@�g���b�N���̔�s��̉��ɏZ���o�̃r�}������͒�m�E�^�̉^���̓��̂��Ƃ�b���͂��߂��B

�@�m�E�^�́A���傤�Ǔ�\�̎�҂������B

�@������A�ނ̓^�o�R�̗t������ǂœ��{�R�ɘA�s���ꏈ�Y���ꂽ�̂��B

�@�u���ƂłЂƂ��畷�����b�ł����A��͖ډB��������ė��R�̕��֘A��čs����܂����B

�@�����ĎR�̒��Ńm�E�^�͌����@��悤�ɖ�����ꂽ�̂ŁA���傤�ǐl����l���邭�炢�܂Ō@���������ł��B

�@����ƌォ�炢���Ȃ���{�̕������e�Ō����A�m�E�^�����̒��ɂ������܂����B

�@�B��Č��Ă����l���A���̉Ƃɋ삯���ċ����Ă���܂����B

�@�������́A�^�o�R�̗t���炢�ŎE�����Ȃ�ĐM�����܂���ł������A�݂�ȂŎR�֍s���Ă݂邱�Ƃɂ��܂����B

�@�S�̖_�ł������˂��Ă��邤���ɁA�y�̂��炩���Ƃ��낪���������̂ŁA�������낤�ƌ����Č@��Ԃ��܂����B

�@����ƁA�ۂ��傫�Ȑ��o�Ă��܂����B�j���������̐��Ƃ�̂���ƁA���ɒ�̃m�E�^�����܂��Ă��܂����B

�@���͂��̏u�ԋC�������Ȃ��āA���Ƃ̂��Ƃ͂��ڂ낰�ɂ����o���Ă��܂���B

�@��͂��̏�ɍ��肱��ł��܂��܂����B���͉������킸�����Ɖ������Ă��܂����B

�@�j�������A�m�E�^�̎��̂����̒��������������ƁA��Ɠ����ʁX�ɂȂ��Ă��܂����B

�@���̏u�ԁA��̓m�E�N�̑̂ɂ����݂������悹�悤�Ƃ��܂������A���̂܂܋C�₵�Ă��܂��܂����B

�@�������͉����l�����Ȃ��Ȃ��āA�����Ԃ����̏ꏊ�ɍ����ċ����Ă��܂����B

�@������͂����܂��ÂɂȂ��Ă��܂����v |

�@�ȗ��A���ł́A���{���ɂ��u���Y�v���u�o�b�T�C�i���́j�v�ƌ����ċ��ꂽ�Ƃ����B

�@���̌�A��\�ܔN��������㎵��N�A�~�N���l�V�A���������@�Ɋ�Â��āA���h�����m�E�^�̎��ɑ��Ďx����ꂽ�B

�@�������A���茳�ɂ��鎀�҂ɑ��锅���x���̔N�ߊ��Z�\�ɂ��A��\�Ƃ���������̔N�߂Ȃ̂Ŏl��ܕS�h���������邱�ƂɂȂ��Ă���B

�@�߂�Ƃ��ď��Y���ꂽ�Ƃ����̂���h���ɉ�����ꂽ���R�Ȃ̂��낤���B

�@�o�̃r�}������ɂ��킩��Ȃ��Ƃ����B

�@�u����ł͒�͂��킢�����ł��B�ł��ǂ�Ȏ葱��������̂��킩��Ȃ��̂ł��̂܂܂ɂ��Ă���܂��B

�@����Ȃ��Ƃ��A��x�A���̒���E�����l�����̊炪�������ł��v

�@�������̏�������r�}������̑��������A�p���̎����������������Ă����B

�@���������ޏ��̉Ƃ�K�˂������́A���傤�ǃp���̎��̍Ő����ŁA�����ɂ͂�������̎����ς�ł������B

�@�����ΉP�̏�ł��ĕۑ��H�̃p���݂�����̂��������B

�@����������ق��Ė݂����Ă����ԏ�̑����A���낻��E���ꂽ�m�E�^�̍ɂȂ낤�Ƃ��Ă���ƃr�}������͌������B

�@�~�N���l�V�A�̓��X�ł́A�E�H�[�E�N���C���i�펞���������j�Ƃ������t���悭���ɂ���B

�@�펞�����Ƃ������{�l�ɂƂ��Ă��͂�Ȃ��݂̔����Ȃ������t���A�����ł͂܂������Ă���B

�@�܂�A�펞�����̓~�N���l�V�A�ł͏I����Ă��Ȃ��̂ł���B

�@���m�ɂ́A�~�N���l�V�A�ł͏I�����Ǝv���Ă��Ȃ��̂ł���B |

��̓^�o�R�̗t�𓐂�� ��̓^�o�R�̗t�𓐂��

���Y���ꂽ�Ƒi����r�}������

|

�@���ł͂悭����o�������A���܂łɂ��₩�ɘb�������Ă������肪�A�ˑR�Ƃ̉�����E�H�[�E�N���C���̏��ނ������ς�o���ė��āA���̏�̋�C���K���b�ƕς���Ă��܂����Ƃ�����B

�@�u���Ȃ��̍��͑�w�ɉh���Ă���ƕ����Ă��܂��B�����炱��Ȃɂ���������̊ό��q�����Ă���̂ł��傤�B

����Ȃ̂ɃA�����J�Ɠ��{�̐��{�͎������̗v���ɑ��Ė����ȓ������o���Ă��܂���v�Ɛ�o����āA�܂��A��������������肪�����ɔ��������Ă��邱�Ƃɋ�������A�����Ă����Ɏ����ꂽ�z�̐S�������ɒp�������Ă��܂��Ƃ����킯���B

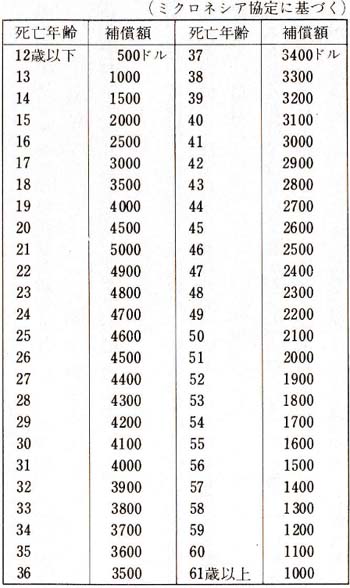

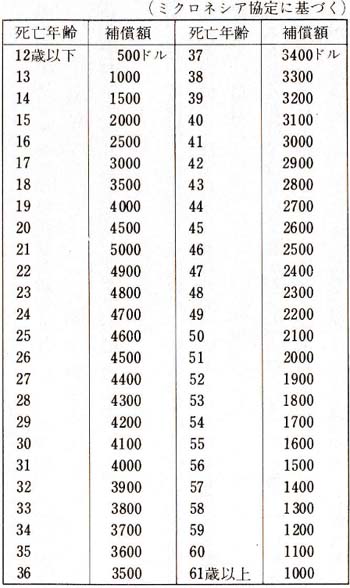

�@���ނɂ́A��㎵��N�̃~�N���l�V�A�����@�Ɋ�Â��Đ\���̂�������Q���ڂɂ��āA�M���������{�̔����ψ���ɂ�鍸�茋�ʂ��L����Ă���B��Q�̎�ނ́A�Ɖ���y�n�̔j��A��앨�̏Ď��A�����J���y�ѐ�a���Ȃǂɕ�����A���ꂼ��ɑ��Ĕ����z���掦����Ă���B���������Ă݂傤�B

�@�p���I�̃o�x���_�I�u���ɏZ�ރE�G�X�g�E�T�C�X�P����̏ꍇ�A�T�C�X�P����́A�푈���ꑰ�̃}���N�u�E�R�f�v����ƈꏏ�ɓ��{�R�ɒ��p����A���H�H����H�Ƒ��Y�Ȃǂ̘J���ɏ]��������ꂽ�B���̋����J���̍Œ��ɁA�R�f�v����͔�J�Ɖh�{�����̂��ߋQ�������B�T�C�X�P����́A���A�r�ꂽ�R�f�v����̔������Ƃ����ĂȂ����A�⑰��{���Ă����B

�@�����ҁA�E�G�X�g�E�T�C�X�P�͉��L�̑��Q�ɑ��Ď��̋��z���x������

�@���S�}���N�u�E�R�f�v�i37�j�O��l�S�h���@�E�F�X�g�E�T�C�X�P�́A�}���N�u�E�R�f�v�̍Ȏq��}�{���Ă���B

�@�����J��12�����@�@�@�@�@�@�@�S���\�h��

�@�����҃E�G�X�g�E�T�C�X�P�́A�}���N�u�E�R�f�v�̉Ƒ��̑㗝�l�Ƃ��ĉ��L�̑��Q�ɑ��Ď��̋��z���x������B

�@�@��A�^�s�I�J�Ɗ����i��ܕS�j�@�S�O�\�܃h��

�@�@��A�Ɖ��@�@���S���\�܃h��

�@�@�O�A�ƍ�����@�@�S�\�܃h��

�@�@�l�A�}���N�u�E�ȃA�v�̋����J���U�����@�@��\�h��

�@�@��㎵�l�N�\�ꌎ��\�ܓ��@�}���A�i�����T�C�p�� |

�@���ǁA�O�\�N��ɁA�T�C�X�P����̎茳�ɓ������͎̂l��h���i��S��\���~�j�������B

�@�~�N���l�V�A�̓��X�̕����́A�قړ��{�Ȃ݂Ȃ̂ŁA�l��h���Ƃ������z�͎����Ƃ��đS���s�����ƃT�C�X�P����͌����Ă����B

�@�T�C�X�P�����ł͂Ȃ��B

�@����������l�́A���ׂĂƌ����Ă������炢�A���̐펞�����ɂ��Ă͋����s�����q�ׂĂ����B

�@�v��ƁA�����z�i���Ҋz�j�̎O���̈�ȉ������x�����Ă��Ȃ��Ƒi������̂���ԑ��������B

�@����ɂ��Ă��A�ǂ����Č��n�̐l�X�̗v���ƁA���ė������{�̑Ή��Ƃ̊Ԃɂ���Ȃɂ��傫�ȃY��������̂��낤���B

�@�����͊ȒP���B�~�N���l�V�A���̗v�������R�̂��ƂȂ���A���Ă̐퓬�ɂ���Ĕ�������Q���A�O�\�N��̌��݁A���ɖ߂��邾���̕⏞�����ׂ����Ƃ��Ă���̂ɑ��āA�x�������̓��ė������{�́A������������𐳎��̐펞�����Ƃ͍l���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃ��B

�E�H�[�E�N���C��(��������)�̏��ނ͂قƂ�ǂ̉Ƃɂ���

�@�E�H�[�E�@�N���C���ɑ���x�����́A���ĊԂŌ��ꂽ�u�~�N���l�V�A����v�i���Z��N�j�Ɋ�Â��čs�Ȃ�ꂽ�̂ŁA���̋���̓��e�ƒ����Ɏ���o�܂�����A�����̎p�����͂����肷��B

�@���X�A�~�N���l�V�A�ɑ��锅���́A���ܓ�N�̑Γ����a����i�T���t�����V�X�R���j�̒��ɁA���ė����́u���ʂȎ挈�߁v�̑ΏۂƂȂ�|�����L����Ă���B

�@�s�퍑���{�͏��ソ�����ɂ����ꂽ�����Ɋւ�����̉ߒ��ŁA���̂悤�ȓ��e�̔��������Ă���B

�@�u�~�N���l�V�A�l�����́A�푈����A���{�l���{�����҂ɍۂ��ĕ��������x����Y���擾���邱�ƂŁA�ނ�̔�������Q�E���Ă���͂��ł���A�����̕K�v�͔F�߂Ȃ��v�Ƃ������̂ŁA���͂��̂��ߒ��f����A����ɂ͂����u���ʂȎ挈�߁v�̑ΏۂƂ���Ɩ��L����Ɏ~�߂�ꂽ�B

�@�������A���A���̐��_�́A���̖��ɑ��������𔗂��Ă����B

�@�����������ۏ�̒��ŁA���ė������{�́A���Z��N�A�u�~�N���l�V�A����v���������Ɏ������B

|

�N��ʐ�a���҂ւ̕⏞�z

|

�@�u����v�́A�O�q�̃T���t�����V�X�R���́u���ʂȎ挈�߁v�̓��e�Ƃ��āA���ė����́A�~�N���l�V�A�̏Z�����u����E��풆�̓G�s�ׂ̌��ʔ������ɂɑ��A�Ƃ��ɓ���̔O��\�����邱�Ƃ���]���A�Z���̕����̂��߂Ɏ����I���o���s�Ȃ����Ƃ���]���v�������ꂽ�Ƃ������Ă���B

�����ŁA�u����v�̌��ʁu�����I�ɋ��o�v���ꂽ���̂̓��e�́A�A�����J���ܕS���h���̊����ݒ肵�A���{���ܕS���h�������̌����y�і��i�T�[�r�X�j������i���ۂɂ́A���{���{�����҂ł���A�����J�ɌܕS���h�����o���A����œ��{���猻���y�і��w������j�Ƃ������̂ŁA����������āA�~�N���l�V�A�̔������́u���S���ŏI�I�ɉ������ꂽ�v�Əq�ׂĂ���B

�@���̈���I�Ȍ��_�́u�~�N���l�V�A����v�̐��i��@���ɂ���킵�Ă���B

�@�u����v�̐������̂��u�����m�����M�������n��Ɋւ�����{���ƃA�����J���O���Ƃ̊Ԃ̋���v�ƂȂ��Ă���悤�ɁA�v����ɁA����̓����҂͓��ė������{�ł����āA�~�N���l�V�A�ł͂Ȃ������B

�@���{�l�ł��鎄�́A���X�ŁA��������Ȍ��t�𓊂�����ꂽ�B

�@�u����́A���Ȃ������̐푈�ʼn�X���������Q�ɑ��āA�ǂ��������Ƃ����b���B

�@����Ȃ̂ɁA���Ȃ������́A�ǂ����ĉ�X�̈ӌ����܂��������Ƃ��Ȃ��̂��v

�@�Ƃ���ŁA����̕����Ɏg���Ă���u�����I���o�v�Ƃ������t�����A���̉ӏ��̉p���ł́Aexgratia�i���e����j�ƂȂ��Ă���B�@�@exgra��ia�Ƃ́u�D�ӂƂ��āv�Ƃ��u�قǂ����Ƃ��āv�Ƃ����Ӗ��ł����āA���ė����̈�疜�h���́A�����܂ł��u�قǂ����v�Ȃ̂��Ƃ������Ƃ��킩��B

�@�]���āA�u�قǂ����v���鑤�̃~�N���l�V�A�l�������A���̊z�̑��ǂɂ��Č����͂��ދ؍����ł͂Ȃ��Ƃ����킯���B

�@������������������̐l�X�ŁA���������������������u���ė����̑P�ӂ̂قǂ����v���Ȃǂƌ����l�͈�l�����Ȃ������B

�@���R����ׂ����ł���A������A����ł͑���Ȃ��ƌ����Ă���̂��B

�@�~�N���l�V�A�̑�\���A���{�̊O���Ȃ�K��đ��z��v�����悤�Ƃ������Ƃ����x�����������A���̂Ǔ��{���{�́A�~�N���l�V�A�͖����Ɨ����ł͂Ȃ��̂Ō�����Ƃ��Ă͓K���ĂȂ��Ƃ��Ă��ςˁA���A���Z��N�́u�~�N���l�V�A����v�����S���ŏI�I�ȉ��ƌJ�Ԃ��݂̂ŁA��̌��ɉ����Ă��Ȃ��B

�@�Ƃ���ŁA���́u�~�N���l�V�A����v���A���{�̃~�N���l�V�A�ēo��̂��������ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@���蕶�ɑ������������̌`���Ƃ��āA���͓��{���D���p���I�y�уg���b�N�̍`�Ɋ�`���邱�Ƃ�F�߂Ă���B

�@�ނ��A������_�@�ɓ��{�̃r�W�l�X�}���̓��X�ւ̏o���肪�����ɂȂ����̂͌����܂ł��Ȃ��B

�@�܂�A�u�~�N���l�V�A����v�́A�T���t�����V�X�R���̕⊮����ł���Ɠ����ɁA���Ă��̒n��œG�������ė������A����͋������čs�����Ƃ�錾��������ɑ��Ȃ�Ȃ��B

�@���̂��Ƃ́A�܂��ɓ����N�ɁA�j�N�\���E�h�N�g���������\����A�A�W�A�����m�n��œ��Ă��V�����h�q�\�z�̂��ƂɎ������ōs�����オ�������Ƃ���Ă���B

�@��疜�h���Ƃ����u�قǂ����v�́A���̂��߂̃~�N���l�V�A�ɑ���u��t�����v�Ȃ̂��ƍ��]����l������B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |

��̓^�o�R�̗t�𓐂��

��̓^�o�R�̗t�𓐂��