|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 図解コーナー

三 薩長連合と坂本竜馬

高杉晋作の決起で、長州藩は倒幕への道を歩み出した。

薩摩藩も反幕府の動きを強める。

この二つの藩は、坂本竜馬を仲立ちとして同盟を結び、

将軍徳川慶喜を追いつめてゆく。

1 高杉晋作が決起する top

一八六四年(元治元年)もおしつまった十二月十五日、下関では朝から雪がふりつづき、一〇センチほど積もった。

夜になると、まるい月が出て、一面の銀世界が美しくかがやいた。

真夜中に、八〇人ほどの一隊が、功山寺を出発した。

鎧(よろい)・甲(かぶと)に身をつつんだ騎馬武者をはじめ、みな武装し、大砲も一門ひいている。

高杉晋作と、奇兵隊(長州藩の町人や農民の軍隊)の一部である。

彼らは、翌日の朝はやく、下関にある藩の役所をのっとり、さらに海岸に出て、藩の船、三隻をうばいとった。

しばらく前、高杉は、身なりを神官にかえたりして、長州から九州へのがれた。

しかし、そのままひっこんでいるのは、残念でならない。

これまでのことは、すべてムダになる。そう考えると、いたたまれない。

そこで、下関へとんで帰った。奇兵隊が解散せずにいたので、一緒にたちあがろうとよびかけた。

しかし、まだ幕府軍がちかくにいる。幕府軍が敵にまわったら、ひとたまりもない。

みな賛成しないなかで、伊藤博文ら約八〇名が賛成した。そして、一緒に立ち上がったのだ。

といっても、わずか八〇人である。二十六才の高杉は、死ぬ覚悟をかため、遺書をかいた。

「死んだら、墓の前に芸者を集め、三味線でもならしてくれ」

一方、幕府軍の参謀長西郷隆盛は、この戦いは長州藩のなかの争いだ、といった。 |

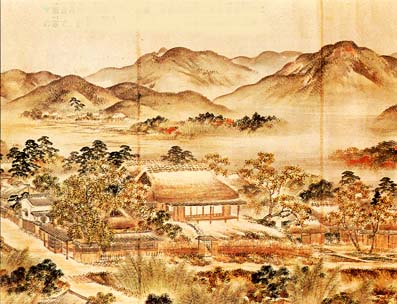

高杉晋作が兵をあげた功山寺(こうざんじ)

奇兵隊が出陣した。

山口県下関市

|

そして、反対論をおしきって、幕府軍を解散させた。十二月二十七日のことである。

年がかわって一八六五年(慶応元年)になると、幕府軍がいなくなったので、戦いはきゅうにはげしくなった。

高杉側は人数は少なかったが、奮戦して一ヵ月あまりで藩庁

* (藩の政治を行う役所)を占領した前の年の十月から、長州藩は幕府側につく人によって動かされるようになっていたが、高杉晋作の決起によって、ふたたび尊王攘夷派が主導権をにぎったのである。

* 藩庁 長州では、藩庁が萩と山口の二ヵ所にあり、幕府側につく保守派が力を得ると藩主は萩にうつり、高杉晋作ら尊王攘夷派が勢力をにぎると、藩主は山口にうつった。

2 長州藩が討幕へうごく top

桂小五郎も帰ってきたので、高杉らはみんなで熱心に相談した。

その結果つぎのような方針をとることになった。

古い攘夷論をすて、開国論をとる。

外国と戦ってみて、むやみに外国人をきらうふるい攘夷論ではやっていけないことがわかった。

むしろ、大砲や小銃などを、外国から買うことが必要だ。

外国に負けないためには、日本全体が、一つのまとまった国にならなければならない。

いまのように、幕府、朝廷、それぞれの藩と、パラパラではいけない。

新しい、まとまりのある国をつくるために、幕府をしたおす。

古い鎧(よろい)・甲(かぶと)の軍隊ではなく、大砲や小銃をもった西洋式の軍隊をつくる。

新しい軍隊を育てる役目は、大村益次郎 * (おおむらますじろう)がひきうけた。

* 大村益次郎 もとの名は村田蔵六。周防の国鋳銭司村(山口市鋳銭司)出身。医者から戦いのしかたを研究する兵学者となり、宇和島藩や幕府に仕えたあと、長州藩にもどってきた。 |

大村益次郎 長州藩に西洋式の軍隊をつくった。靖国神社の入口に

大きな銅像が立っている。

|

大村は、蘭医(オランダ医学の医者)で、西洋兵学の研究家でもある。なお、奇兵隊はそのまま残した。

こうして長州藩では、最新式の大砲や小銃をもつ、洋式軍隊をつくりはじめた。

それらの武器は、長崎にいたイギリスの商人、グラバー

* から買いいれた。グラバーは、高杉晋作にいった。

* グラバー おもに武器を日本に売りつけ「死の商人」とよばれた。アメリカの南北戦争がおわり、つかわなくなった武器をやすく買って日本に売った。長崎市に屋敷が残る。

「下関港をひらきなさい。そこへ外国の船をつけて、品ものをドンドン陸へあげなさい」

高杉は、なるほどとおもった。長崎で貿易をおこなうより、ずっとつごうがよい。

もちろん、幕府にかくれて行うのであるから、密貿易である。高杉は、下関開港の準備をはじめた。

ところが、それをしった一部の武士たちは、顔が青くなるほどおこった。

外国に負けない国にするためには、外国といちじ手をつないで、武器などを買いいれなければならないということが、わからない人もいたのである。

「長州に、こっそりと黒船をいれる、というのか!」

「高杉は、外国と手をつなごうとしているのか。攘夷派のうらぎり者だ!」

「たたききれ!」

高杉晋作は、四国へにげだした。

3 坂本竜馬と勝・西郷 top

さて一八六五年(慶応元年)一月、西郷隆盛はひさしぶりに、故郷の鹿児島へ帰った。

弟たちともあって、ゆっくり手足をのばした。

ところで、このとき、土佐の坂本竜馬が、鹿児島へきていた。

坂本竜馬がうまれた家は、身分は郷士(ごうし=村に住む身分のひくい武士)であったが、殿さまに仕えて収入を得る武土ではなく、造り酒屋である。

したがって、考えかたもやることも自由で、きゅうくつなところがない。

一八六二年(文久二年)、彼は幕府に仕える勝海舟をたずねた。

話によっては、斬るつもりだった。

ところが、勝の話 *

をきいて、すっかり感心してしまった。

* 勝の話 勝海舟は、1860年に「咸臨丸」でアメリカにいっている。そのときの話をして、自分の力で軍艦をうごかし、世界の国々をみて、日本のことを考えるべきだと教えた。

聞き終ったとたんに、いった。

「先生、私をを弟子にしてください」

勝はおどろいた。きりにきたのが、こんなことをいいたした。

いいだした本人も、自分でもびっくりした。

まさか、こんなことをし頼むとは、おもってもいなかったのだ。

それいらい、竜馬は勝の助手になった。

そして、勝が海軍操練所をつくって校長になると、学生代表のような立場になった。

ところが、勝は幕府からにらまれ、海軍操練所もなくなることになった。

そこで勝は、西郷隆盛にたのんで、竜馬をあずかってもらったのである。

この年(一八六五年)、竜馬は三十一才、西郷は三十九才であった。

前の年、竜馬は、はじめて西郷にあっていた。友だちが、たずねた。

「西郷というのは、どんな男だ」

竜馬は、鐘にたとえていった。

「大バカである。しかし、小さく叩けば小さく鳴り、大きく叩けば、大きく鳴る。

そのバカの幅が、到底わからん」 |

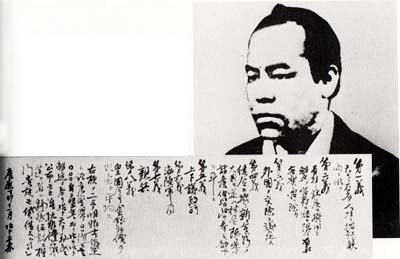

坂本竜馬 勝海舟や西郷隆盛に

まなび、才能をはっきした。

|

4 坂本竜馬と中岡慎太郎 top

海軍操練所にいた、坂本竜馬の仲間は、ひとくちにいえば、海軍士官である。しかし、なにもすることがない。

そこで、薩摩藩がうしろだてになって、長崎で、船会社のようなものをつくった。

船でいろいろな品物をはこび、お金をかせぐのである。

はこぶさきは、薩摩藩だけでない。とくに長州藩では、おおいに助かった。

外国から武器を買うことができるのは、表むき、幕府だけだった。しかし、薩摩藩なども買っていた。

大目にみていたのである。ところが長州藩にたいしては、きびしく目をひからせていた。

そこで、グラバーから、薩摩藩の名前で買った武器を、坂本竜馬たちが、長崎から長州藩へはこんだ。

坂本竜馬と仲間は、のちに海援隊 *

と名のるようになったが、こうして竜馬は、長州藩の人々から信頼されるようになった。

ところで、竜馬の昔からの同志で、三つ年下の中岡慎太郎も、長州藩の人々に信頼されていた。

そして前の年、長州戦争(幕府による長州征伐)のときにあってから、西郷隆盛からも立派な人物だとみとめられていた。

こうして、土佐の尊王攘夷派の二人の同志、坂本竜馬と中岡慎太郎

**

は、長州藩の人々にも、薩摩藩の人々にも、信頼されるようになったのである。

* 海援隊 坂本竜馬が長崎でつくった貿易会社。西国諸藩で必要な物資や武器を、藩から藩へと船ではこび、運送料をもらっていた。

** 中岡慎太郎 土佐の郷士で、1863年に藩をぬけだして長州にいき、尊王攘夷運動にくわわった。三条実美らが筑前(福岡県)にうつったときに案内をし、西郷隆盛にもあっている。

5 鼻息のあらい幕府 top

ところで、前の年の長州戦争は、西郷隆盛の骨折りで、血を流さずにかたづいた。

ところが、幕府の幹部たちはおもいちがいをした。

「やはり、いざとなれば、幕府の威光はたいしたもの」

「さよう。刀もぬかぬうちに、長州藩は降参しよった」

「しかし、これでは手ぬるい。藩主父子を江戸へよびつけ、我々の前で頭をさげさせよう」

「なんなら、三六万九〇〇〇石のうち一〇万石ぐらい、けずってやってもよいぞ」

「ワハハハッ」

「ともかく、もう一度、長州をこらしめてやろう」

「それがよい」

それだけではない。幕府が直接、京都の朝廷を支配しようと考えた。

そこで二月になると、老中が三〇万両という大金をたずさえ、三〇〇〇の兵をひきいて、京都へのりこんだ。

そして申しいれた。

「一橋慶喜どのや松平容保どのは、やめていただく。朝廷は、幕府の軍隊がお守りする」

さすがに、これには猛反対がおこった。

おとなしい公卿たちも、また、昔みたいに、幕府に頭をおさえつけられてはかなわない。

この計画は、つぶれてしまった。

6 第二次長州征伐へ top

しかし、第二次長州征伐 *

の方は、はじまった。

* 第2次長州征伐 多くの藩がこれに反対した。ばくだいな費用がかかり、藩の財政をくるしめるもととなるからだ。また、幕府がつよくなってはこまるという反対もあった。

一八六六年(慶応二年)五月十六日、将軍家茂(いえもち)は江戸城を出発した。 家茂は陣笠(陣中でかぶる笠)をかぶって錦の陣羽織をつけ、馬にのっている。

その前には、金の扇の馬じるしがかかけてある。

これは、徳川家康が関ヶ原の戦いのときにもちいたのを、まねたのだ。 将軍の前うしろを、歩兵・騎兵・砲兵が隊列をくんですすむ。

老中や旗本(将軍に直接仕えている武士)がしたがう。

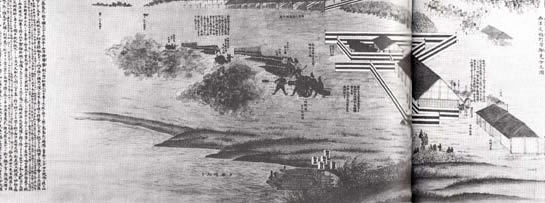

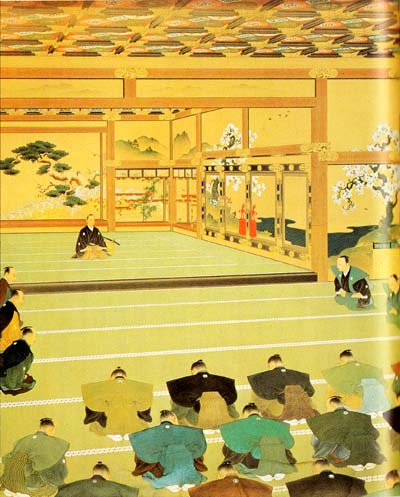

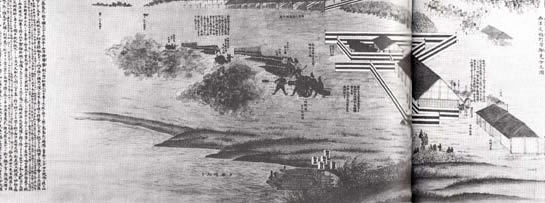

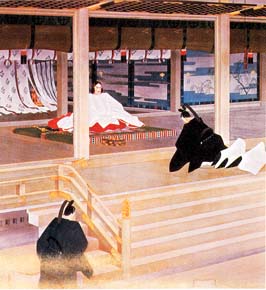

さらに大名たちが、それぞれ藩兵をひきいてくわわっている。堂々たる行列である。 |

第2次長州征伐へ出発 幕府軍は32藩からなる

数万の兵を長州にすすめた。長府博物館蔵

|

将軍は、まず京都へいき、それから大阪城へ入った。

この前の長州戦争のとき、将軍が出馬しなくても、長州藩は降伏した。

ところが、将軍が大阪まで出てきたのに、長州藩はあやまりにこない。

「オヤオヤ?」

幕府の幹部たちは、なんだかかってがちがうぞ、と感じた。

大体、この戦争の理由は、「長州藩が何かくわだてているらしい」ということだった。

「何か」とは何か。外国から鉄砲を買ったりして、密貿易をやっているらしい、というのである。

この程度の理由では、西国の大名たちは、うごきたくない。

みな、自分の藩のことで手いっぱいなのに、戦争となれば、大変なお金がかかる。

7 フランスと幕府 top

ところで、幕府が強気になったのは、一つには、フランスが後押しをしたからである。

この年、慶応元年は一八六五年である。

アメリカでは、一八六一年からこの年まで南北戦争がつづいていて、国内のことにかかりきりだった。

オランダも、日本にたいしてあまり積極的ではなかった。

日本にたいして積極的だったのは、イギリスとフランスである。そしてこの両国は、本国でもはりあっていた。

そこで、フランスは、日本の生糸をひとりじめしようとのぞんだ。

貿易は、幕府だけが扱っていたから、フランスは幕府に肩いれした。

フランス公使ロッシュは、まるで幕府の相談役

* のようになった。

* 幕府の相談役 幕府の中心人物は小栗忠順(おぐりただまさ)。小栗は幕府の軍事力をつよくするために、フランスの軍人に幕府軍を訓練させ、また、横須賀に製鉄所をつくった。 第二次長州征伐がいよいよはじまろうとするころ、ロッシュは幕府に、下関を占領せよ、といった。

ところが、イギリス公使のパークスは、それに反対した。外国の船が安全にとおれなくなる、というのである。 |

ロッシュ フランスの公使で

幕府を助けた。

|

一八六六年(慶応二年)五月、将軍が江戸城を出発した月、イギリス・フランス・アメリカ・オランダの四国(しこく)は、日本国内の戦いには中立を守ると約束した。

しかしそれも、自分の国の軍隊はうごかさない、という意味であった。

8 イギリスと薩摩・長州 top

イギリス公使パークスは、一八六五年(慶応元年)、上海(シャンハイ)から日本へくるとき、まず長崎へよった。

そして、幕府が貿易をひとりじめしているが、貿易をつよくのぞんでいる藩が多いことを知った。

パークスは幕府に、貿易のさまたげにならないよう、長州藩とはおだやかに話しあってもらいたいと申しいれたが、ききいれられなかった。

イギリスはすこし前から、薩摩藩および長州藩

* と親しくなっていた。

* 薩摩藩および長州藩 それぞれイギリスと戦い、さんざんに負かされた経験がある。それ以来、薩摩も長州もイギリスのよいところは見習った。

そこでパークスは、長州藩の桂小五郎、薩摩藩の西郷隆盛たちと会った。

この頃外国人は、京都の朝廷が政治の中心になっていることをしっていた。

ヨーロッパのローマ法王とはちがうことがわかったのだ。そこでパークスは、西郷隆盛にいった。

「将軍とミカド(天皇)と、一つの国に王さまが二人います。これ、おかしくないですか?」 |

パークス イギリスの公使で

討幕派を支持した。

|

西郷はこたえた。

「はずかしいことです。日本を、ミカドをいただく、まとまった国にしたい。そうすれば、外国との関係もスッキリします」

長州藩でも、同じ考えだった。

パークスは、幕府には実力がないとみていたので、薩摩藩や長州藩に期待するようになった。

幕府と朝廷と相手が二人いて、意見がちがう。これでは交渉がまとまらない。一つになってほしかったのである。

9 太平天国(たいへいてんごく)とセポイの反乱

top

|

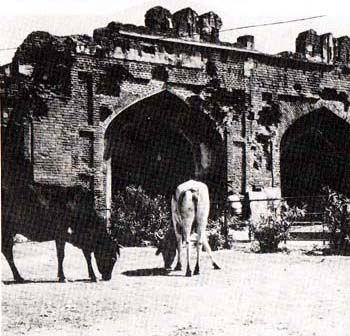

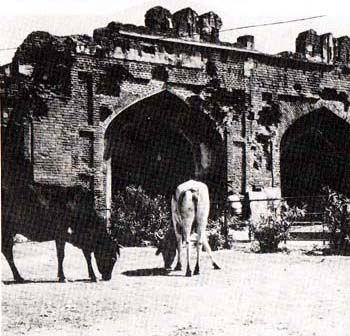

太平天国の乱 南京を砲撃する

外国軍の艦隊。東洋文庫蔵

|

セポイの反乱 このときの戦いで

こわされたデリーのカシミール門。

|

イギリスもフランスも、貿易の利益をもとめた。

ただし、そのために、自分の国の軍隊をつかって日本と戦うことは、さしひかえた。

おもな理由は、彼らが中国やインドで、手をやいたからである。

中国(清国)はアヘン戦争や「アロー号」事件によって、不平等条約をおしつけられた。

その結果、民衆の生活がくるしくなった。そこで、彼らはたちあがって、太平天国の乱をおこした。

この乱をしずめるため、外国の軍隊は、ついに中国の政府軍と一緒になって戦った。

しかし、一八五一年にはじまったこの乱は、一八六四年までつづいた。

インドでは、セポイの反乱 * がおこった。

* セポイの反乱 反乱はインドの3分の2の地域にひろがったが、イギリス軍におさえられた。これによって、ムガール帝国はほろび、インドは完全にイギリスの植民地とされた。

セポイというのは、イギリスにやとわれたインド兵のことである。

ここでもセポイだけでなく、インドの民衆も戦った。

そしてこの反乱は、一八五七年から二年三ヵ月もつづいた。

中国でもインドでも、民衆は外国の支配に反対した。

すぐれた武器をもつ外国軍が最後には勝ったが、民衆はねばりづよく、外国軍は手をやいた。

そこで、イギリス・フランス・アメリカ・オランダの四国は、貿易について相談した。

そして、朝廷が条約を勅許 * (天皇の許可)すること、および輸入税をやすくすることをもとめよう、ときめた。

* 条約を勅許(ちっきょ) 外国は幕府と条約を結んだが、幕府より朝廷に従おうとする勢力が強いことをしり、天皇の許可を得ておこうとした。

いろいろないきさつはあったが、一橋慶喜が活躍して、一八六五年十月、条約の勅許はおりた。

朝廷では、公卿たちが涙を流した。

とうとう、外夷(がいい=外国のいやしい人間)が、日本に土足であがりこむのである。

四国は、ひとまず安心した。そして、輸入税の交渉は、翌一八六六年(慶応二年)、江戸で行うことにした。

これは同じ年の五月にまとまった。日本は中国(清国)と同じ、不利な条件をのまされた。

これも不平等条約の一つで、日本は、あとあとまで苦労した。

10 薩摩藩と長州藩 top

こうして外国との交渉がおこなわれているあいだ、幕府は第二次長州戦争にふみきることはできなかった。

しかし、準備はすすめた。

下関のむこう岸の、九州の小倉城には、老中の一人

* がはいって、開戦の用意をした。

* 老中の一人 肥前(佐賀県)唐津藩主小笠原長行のこと。長行は生麦事件など幕府の外交問題を解決した行動力のある人物で、九州方面の総督として小倉城にはいった。

また、大阪の商人たちにめいじて、二五〇万両もの大金を、特別におさめさせた。

一方、どの藩も、この戦争は嫌だった。なかでもハッキリ反対だったのは、薩摩藩である。

西郷隆盛や大久保利通、それに家老の小松帯刀(こまつたてわき)ら薩摩藩のリーダーたちは、この頃、次のようなことを考えていた。

日本を、天皇をいただく、一つのまとまった国にする。

政治は有力な藩が相談してきめる。そのさい、幕府も有力な藩のなかへ入る。

前に、八月十八日の政変のあと、公武合体派の大名たちが集っだが、なにもできなかった。

それは、上に幕府をいただいていたからだ。今度は、幕府をひきずりおろすのだ。 だから、薩摩藩には幕府と手をくんで長州藩と戦う気など、全くない。

むしろこの戦争で、幕府が失敗することを望んでいる。そうなれば、幕府をひきずりおろすのは楽になる。 |

一方、長州藩は、幕府との戦争の準備 *

を、着々とすすめていた。しかし、味方がほしい。

* 戦争の準備 長州藩は幕府の目がうるさくで、直接武器を買うことはできなかったが、薩摩藩の名でグラバーから買いいれ、それを坂本竜馬の船で長州へはこんだ。

こうして、薩摩藩と長州藩は、考えがしだいにちかづいた。 両方の考えをしっている者は、坂本竜馬と中岡慎太郎である。

そこで二人は、薩摩と長州の両藩をむすびつけようと、鹿児島へいったりして、懸命になって努力しはじめた。 |

戦いの準備をする長州藩士

今度は長州もひっしの覚悟だ。

|

11 薩長が連合する top

一八六五年(慶応元年)の暮れ、桂小五郎は長州をたち、翌年の一月五日、京都へついた。

そして、薩摩藩の家老、小松帯刀の屋敷へ入った。そこには、西郷隆盛がまっていた。

毎日毎日、ごちそうが出る。フカフカした布団にねかされる。寒いでしょうと、火鉢にカンカン炭火をおこす。

いたれりつくせりである。桂小五郎は、昔の乞食ぐらしをおもいだして、苦笑いをした。

ところが、かんじんの話は、毛すじほども口にしない。西郷隆盛は、坂本竜馬がくるのをまっているのだ。

桂小五郎は、自分のほうからいいだすのは、助けをもとめるようでいやだ。武士の意地がある。 |

桂小五郎(木戸孝允)

高杉晋作とともに、長州藩の指導者となった。

|

西郷隆盛 桂小五郎と同盟をむすび、

長州藩を助けた。

|

桂が、ジリジリしたあげく、もう帰ろうとおもった二十一日、坂本竜馬がやってきた。

話がかなりすすんでいるとおもった竜馬は、あきれた。

「西郷さん、桂さん。幕府をたおそうという大事な相談です。藩のめんぼくを気にしているときではありません。

正直に、思っていることをうちあけて相談しないと、あとで取返しのつかないことになります」

竜馬は土佐藩をせおい、土佐藩を代表して行動したことはない。自由な人間だ。

そこで、ズバズバいった。それがよかった。西郷と桂は、真剣に心から話しあった。

薩摩と長州――ついこの間までいがみあっていた二つの藩は、坂本竜馬らの努力によって、ついに手を握った(薩長連合)。

このとき結ばれた約束 *

は、せまりつつある長州戦争にそなえたもので、いますぐ一緒に幕府をたおそう、というものではなかった。 しかし、いずれはそうなる道へ、大きく一歩踏み出したものであった。

* 約束 第2次長州征伐がはじまったら、薩摩と長州は協力して行動をとることがきめられた。その一つに、薩摩が兵をひきいて京都にいき、幕府をおどす計画があった。

12 第二次長州征伐はじまる top

長州藩では、前年(一八六五年)秋、高杉晋作をよびもどして、海軍をまかせた。 高杉は坂本竜馬と相談して、戦いの準備をすすめた。

また百姓や町人のなかから志願者をつのり、軍隊を強めた。

女の人たちも隊をつくり、いざとなったら、弾丸や食料を運ぶことになった。 長州藩では、すべての人たちが力をあわせて、火の玉となって幕府軍をむかえうつのだ。

幕府では彦根藩や紀伊藩など、いくつもの藩にめいじて、兵をださせ、長州藩を攻撃する手はずをととのえた。 しかし両軍のいきおい *

は、ハッキリとちがっていた。

* 両軍のいきおい 長州藩はすべてが銃をもっだ近代的な軍であったが、幕府軍は、鎧・甲をつけ、刀や槍、火縄銃をもって戦国時代のすがたそのままだった。 |

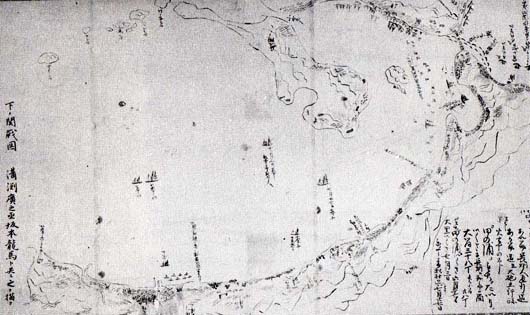

下関の海戦をしめした絵図 坂本竜馬が同志とともに描いたもの。

|

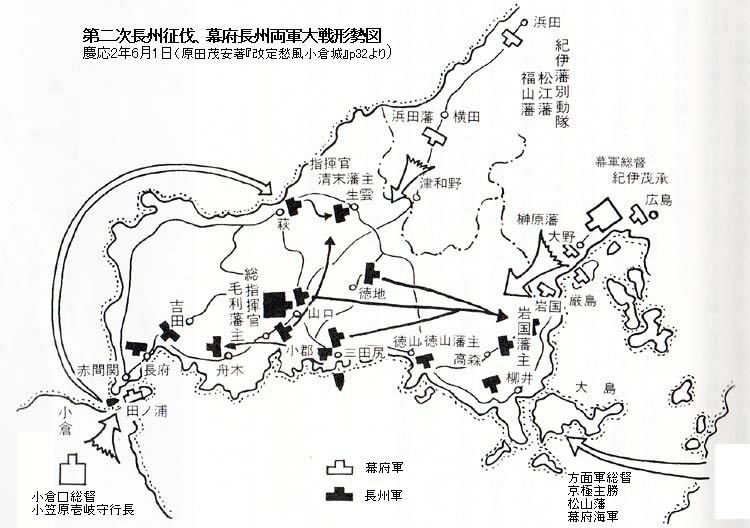

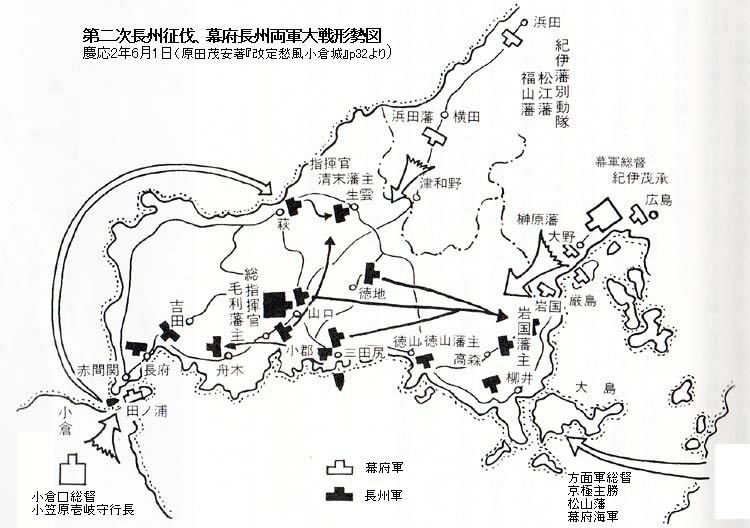

|

この戦いの詳細は、原田茂安著『改定愁風小倉城』に詳しく書かれている。上図は同書より。

|

だが幕府は、ふりあげた手をおろさないわけにはいかなかった。

そこで四つの方面から、長州藩を攻撃することにした。

瀬戸内海の大島 * (山口県)から北へ。安芸(あき)の国(広島県)から西へ。石見(いわみ)の国(島根県)から南へ。

小倉(福岡県)から対岸の下関(山口県)へ。 四月末、長州藩は、いつでも戦える状態となった。

* 大島 長州藩内でいちばん大きな島で、岩国の南にうかぶ。幕府はこの島を海軍の根拠地にするために、まっさきにうばったが、まもなく、高杉晋作にとりかえされてしまった。

13 高杉晋作の活躍と死 top

六月七日、幕府の軍艦数隻が、瀬戸内海の大島を砲撃した。つづいて、幕府軍が上陸、大島を占領した。

その夜、高杉晋作は一隻の軍艦にのって、そっと大島にちかより、全速力でうごきまわりながら、幕府の軍艦四隻に砲弾をうちこみ、大きな損害をあたえた。

そして、サッと引揚げた。

十六日には長州藩がこの島に上陸、一日の戦いで、幕府軍をおいはらった。

ほかの三方面でも、戦いがはじまった。

広島方面では、井上馨らが長州軍をさしずしたが、相手は大軍で、一進一退のありさまがつづいた。

石見(島根県西部)方面では、大村益次郎が長州軍を指揮した。

津和野藩(つわの=長州のすぐ北にある藩)がとおしてくれたので、ドンドンすすんで、浜田城(島根県浜田市)をせめおとした。

石見銀山もせめとった。

小倉方面は、高杉晋作 * が受持った。

* 高杉晋作 農民や商人などからなる奇兵隊を組織し、第2次長州征伐では、めざましいはたらきをしたが、病には勝てず、その翌年死んだ。墓は下関市の東行庵にある。

まず、長州の軍艦五隻が、門司の海岸を攻撃した。

そのうち一隻には高杉が、ほかの一隻には坂本竜馬がのっていた。

つづいて、奇兵隊などが九州に上陸し、激戦をくりかえした。

相手は、熊本藩兵などてごわいうえに、大軍だった。

しかし、ジリジリとすすんで、八月には小倉城がもえおちた。

ところが、この間に、高杉は血をはいた。結核だったのである。

高杉のまくらもとで、作戦をねったこともあったが、気分がよくなると、高杉は軍艦にのって戦場のようすを調べた。

そうして、作戦をしたてた。

長州藩の勝利は、確実になった。

しかし、翌一八六七年(慶応三年)四月、高杉晋作はついに息をひきとった。二十九才であった。

14 うちこわしと百姓一揆 top

ワァーッ、というものすごい声。ド、ド、ド、という地ひびき。 むこう鉢巻をしめ、しりをからげた男たち。ふんとし一本の者もいる。

いずれも、六尺棒(ながさ約一・八メートルの棒)やとび口(棒のさきにトビのくちばしのような鉄の刃物をつけたもの)などをにぎりしめ、血相をかえている。

そういう男たちが、大波のように、あとからあとからとつづいて、町のなかを走る。

ただ、ひたおしにおしていく。何百人か、いや、何千人か。 もう、だれにもとめられない。

「うちこわしだあ!」

商店はみな、戸をしめきっている。そのわきの道から、同じような人波がはきだされて、次々とくわわってくる。

バリバリッ。米商人の店が、たたきこわされる。

米俵が、ドンドン、表へほうりだされる。

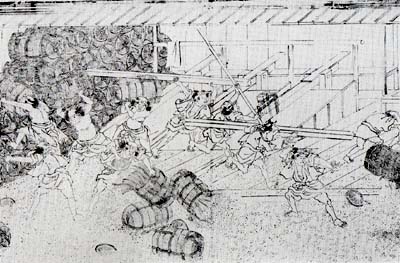

そのあいだにも、人波はきれめなくつづいて、つぎの店へおしていく。 |

うちこわし 米屋をおそう江戸の町人たち。

「幕末江戸市中騒動図」より。東京国立博物館蔵

|

このように、都市に住む人々が、金持ちの商人の家をおそうことを「うちこわし」とよんでいる。

一八六六年(慶応二年)五月、長州征伐がまさにはじまろうとするとき、いまの兵庫県の西宮あたりから、うちこわしがおこった。

参加した者は、一万数千人もいた。

うちこわしは、たちまち、灘(なだ)や伊丹(いたみ=ともに兵庫県)など、まわりにひろがって、その月のうちに、大阪でもはじまった。

さすがに将軍のおひざもとだから、大勢の役人が出て、男たちをつかまえた。

「いったい、だれだ、張本人は?」

役人の問いに、男たちはこたえた。

「お城のなかにおられます」

つまり、将軍が張本人 * だ、というのである。

* 将軍が張本人 薩摩藩士木場伝内が、実際にみききした話を、大久保利通にしらせたもの。大阪城内の徳川家茂が名ざしで非難されたほど、人々の心は幕府からはなれていた。

戦争をはじめるときは、いつでも米をたくわえる。そのうえ、商人が米を買いしめた。

米は蔵にはあるが出まわらない。品不足だから、値があがる。このときは、一年ほどで、五割もあがった。

これでは、商人はもうかるが、ふつうの人は、くらしていけない。

そこでうちこわしがおこったが、そのもとは、将軍が戦争をはじめたからだ。

人々は、そうこたえたのである。

同じ五月、江戸でも、うちこわしがはじまった。

そして六月になると、江戸のすぐ北、いまの埼玉県の秩父郡で、大きな百姓一揆(いっき)がおこった。

この一揆は、すぐさま、まわりにひろがった。

百姓たちは、「世なおし」をさけび、「横浜へおしかけて異人館(いじんかん)をこわそう」ともいった。

川越(埼玉県)では、七、八千人の貧しい百姓がおしだし、一〇〇軒ほどの金持ちの家や、百数十ヵ所の蔵などをうちこわした。

川越藩では、ちかくの藩に助けをもとめ、大砲までうって、ようやくしずめた。

この年は、全国あちこちで *

一揆やうちこわしが、しきりにおこった。

その数は、江戸時代をとおして、もっとも多かった。大名たちが戦争をしぶったのは、一つにはこのためである。

不気味な地なりのような、予感があったのだ。

* 全国あちこちで 1866年の第2次長州征伐の年には、農村で70件の百姓一揆、都市では25件のうちこわしがおこり、しかも、戦争が開始された月に多くおこっている。

108

15 慶喜が将軍となる top

第二次長州征伐は、六月にこういうさわぎとともにはじまったのである。

するとその翌月、まだ二十一才の将軍家茂(いえもち)が、突然、病気のために死んでしまった。

将軍の死はとりあえず、秘密にされたが、一ヵ月後の八月、正式に発表された。

そして、一橋(徳川)慶喜が、第十五代将軍になった。

「自分が先頭にたって、長州へせめこむ。みな、そのつもりで戦え」

三十才の新将軍は、旗本(将軍に直接仕える武士)を集めて、力づよくのべた。

ところがすぐあと、幕府側の小倉城がおちた、というしらせがはいった。

慶喜は、出陣をあきらめた。

そして、「将軍が死んだので、戦争をやめなさい」という命令を、朝廷からだしてもらった。

こうして九月には、幕府の軍隊は引揚げた。

幕府は長州藩だけと戦って、勝てなかった。

そこで慶喜は、幕府の力を強めるために、フランス公使ロッシュ

* の意見をきいて、おもいきったことをはじめた。

* ロッシュ フランス公使。イギリス公使オールコックが、薩摩・長州よりたったため、ロッシュはこれに対抗して幕府に味方し、幕府の軍事力をつよくするため力をつくした。

まず、幕府に西洋式の軍隊をつくった。 一八六七年(慶応三年)春、フランスの軍人が、歩兵・騎兵・砲兵を教えはじめた。

武士たちは、フランスからとりよせたダブダブの洋服をきて、ドタぐつをひきずりながら、しかし腰には日本刀をさして、訓練をうけた。

こうしていつでも戦える、一万数千人の軍隊をつくりはじめた。

また、幕府の中心 *

をいまの内閣のような制度にあらためた。

* 幕府の中心 いままでの老中は、はっきりとした職務の分担がなく、だいたい話合いできめられていたが、これを仕事ごとに分担させ、それぞれ責任をもたせた。 |

砲術の演習 幕府軍の演習地だった徳丸ヶ原での大砲発射訓練のありさま。松月院蔵

|

それまで老中には、特別きまった役割はなかった。

それを、首相・外交・経済・陸軍・海軍など、いろいろな仕事を受持つようにした。

そのために、能力のある人を、ドンドン、大事な役につかせた。

それまで、大名しかつくことのできない役があったが、旗本にもそういう役をやらせた。

こういう新しいやりかたをみて、家柄を重んじ、しきたりを貴ぶ人たちは、とまどった。

16 「船中八策」 top

さて土佐藩をうごかしている山内容堂は、藩を出ていた坂本竜馬と中岡慎太郎を、長州征伐のあと、また藩士にした。

二人が、ほかの藩に顔がきき、竜馬が大きな船をうごかすことができるからである。

そこで、土佐藩では尊王攘夷派(天皇を中心とし、外国をおいはらおうとする人々)が息をふきかえした。

しかし中心は、尊王攘夷派をつぶした人たちである。

そのなかで、山内容堂にとくに信頼されているのは、後藤象二郎

* (ごとうしょうじろう)である。

* 後藤象二郎 山内容堂の信任のあつい吉田東洋の甥。尊王攘夷派をつぶした張本人だが、坂本竜馬とあい、竜馬の考えた「船中八策」の案をもとにして、大政奉還を考えた。

後藤象二郎は、土佐藩を政治の中心にすえたいと願った。 そこで、坂本竜馬がどんなことを考えているのか、きいてみようとおもっだ。

一八六七年(慶応三年)六月、二人は、長崎から京都へいく途中、同じ船にのった。後藤がきいた。

「これから、日本は、どうすればよいと思うか」 |

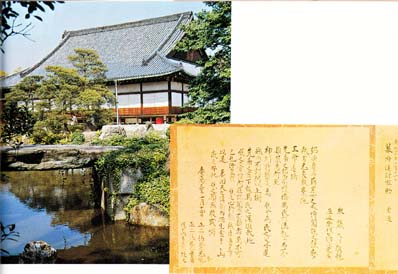

右=後藤象二郎 坂本竜馬からきいた「船中八策」をもとに

後藤は「大政奉還」を考え、山内容堂に提案した。

下=新政府綱領草案 1867年6月、「船中八策」をかいた竜馬は、

大政奉還が行われたのちの11月、さらにすすんだ考えをおりこんで、

新政府の基本方針の草案をまとめた。長府博物館蔵

|

竜馬は、八つのことをこたえた。

幕府が政治を行うのではなく朝廷が行うこと、国会をもうけること、憲法をつくること、などである。

これは近代的なまとまった国の姿を示したもので、船の中だったので「船中八策」

*( せんちゅうはっさく)とよばれている。

いまなら、何でもないと思うかもしれない。

しかし、ちょんまげをゆっている時代である。これは、非常にすすんだ考えだった。

* 船中八策 このほかに、海軍をつくること、天皇を守るための親兵をおくこと、外国と交際しあらたな条約をむすぶこと、すぐれた人を発掘し、不用な役職をのぞくことなどがある。

17 大政奉還という案 top

後藤象二郎は、「船中八策」をきいて、いろいろ考えてみた。そして、つぎのような案にあらためた。

幕府はもうゆきづまった。みんなが、幕府の命令どおりにしたがう時代は終った。

そこで、朝廷の名前で、政治を行う。政治についての命令、つまり政令は、朝廷から出るようにする。

しかし、実際に政治をうごかすのは、朝廷ではない。有力な大名たちが相談してきめる。

そして、この大名会議の議長には、もとの将軍がなる。

そうすれば、徳川家にもたいして傷はつかない。

だから、まず、将軍から朝廷に、「天下を治めること、つまり大政(たいせい)を、天皇に還(ほう)じ奉(たてまつ)ります」というべきだ。

大政を奉還(ほうかん=返す)してしまえば、幕府はなくなる。

したがって、長州藩がその気でいても、幕府との戦いはおこらない。

「なるほど。妙案じや」

土佐藩の実権をにぎっている山内容堂は、後藤象二郎の説明をきいて、よろこんだ。

後藤象二郎は、さっそく、薩摩藩と広島藩の重役に、この案を説明した。

112

しばらくすると、二つの藩から、同意した、という返事があった。

「これで土佐藩が、天下の政治をうごかすことができる。時期をみて、将軍にこの案を説明しよう」

後藤は、意気ごんだ。

18 薩長、討幕を約束 top

一方、長州藩では、みな、元気いっぱいだった。はやく、武力で幕府を討ちたい、たおしたい。

しかし、せめていって勝つだけの力はない。そこで、仲間がほしい。するとほかの藩に、仲間が出てきた。

これら討幕派の人々は、ひそかにしかし熱心に、連絡をとったり相談したりした。

おもな顔ぶれは、長州藩の桂小五郎ら、薩摩藩の西郷隆盛や大久保利通、土佐藩の中岡慎太郎や板垣退助たちである。 公卿では、岩倉具視がくわわった。

前の年のくれ孝明天皇 * (こうめいてんのう)が亡くなったが、天皇が死ぬと謹慎中の公卿たちは罪を許され、かなり自由になった。 岩倉もその一人である。

* 孝明天皇の死 天皇は第2次長州征伐があった年の12月に36才で亡くなった。突然の死であったので、毒をのまされたといううわさがあり、現在もそれはナゾである。

この頃、長州藩は討幕一つにまとまっていたが、薩摩・土佐・広島などの藩では、大政奉還がよいと考える重役たちもいた。

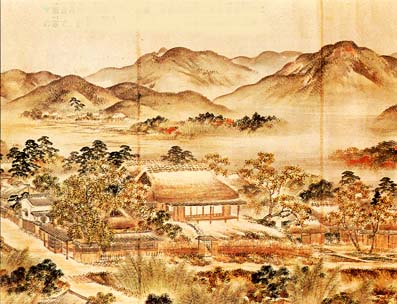

ところが、事情がかわってきた。 |

岩倉具視が謹慎した家 京都の郊外の岩倉村のこの家で、

討幕の協議が行われた。岩倉公旧跡保存会蔵

|

薩摩藩の島津久光や土佐藩の山内容堂らが相談して、長州藩のと取扱いなどを、朝廷および将軍慶喜と話しあった。

しかし、慶喜は彼らの意見をききいれない。そして朝廷は、慶喜にひきずられた。

そこで島津久光は、話しあいで解決することはできない、と考えるようになった。

こうして薩摩藩は、武力による討幕へうごきはじめ、長州藩と手をにぎることになった。

九月に、薩摩と長州二つの藩の討幕の約束がまとまり、広島藩もこれにくわわった。

いよいよ、武装した藩兵たちをうごかすのである。

ここでふりかえってみると、一八六七年(慶応三年)には、三つのことがすすんでいた。

第一は、幕府の力を強めること。これは、将軍慶喜が努力している。

第二は、大政奉還の案。これは、武力をもちいずに幕府をなくそうとするもので、土佐藩の後藤象二郎が中心。

第三は、武力による討幕の方針。長州藩が中心で、薩摩藩も仲間になった。 |

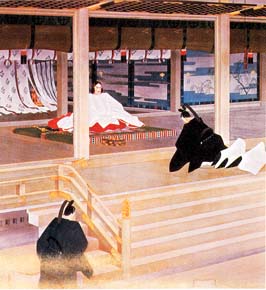

位につく明治天皇 1867年1月。

明治神宮聖徳記念絵画館蔵

|

西国の有力な藩 *

では、第一の案は全くかんがえられず、幕府をなくす方向へうごいている。

* 西国の有力な藩 長州は藩全体が武力による討幕論。薩摩は武力討幕を言いつつも大政奉還の考えもすてていない。土佐は大政奉還の考えで、一部に武力討幕もあった。

そして、第二と第三の案が、同時にすすんだ。

秘密の会合がたびたび開かれ、二つの案をめぐって、賛成論と反対論が火花をちらした。

町人たちにも、この気配はわかった。

「何か、大変なことがおこりそうだ」

「いまに、天下が乱れるぞ」

19 慶喜、大政を奉還する top

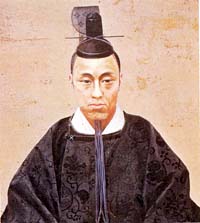

|

徳川慶喜像 幕府最後の将軍。

久能山東照宮博物館蔵

|

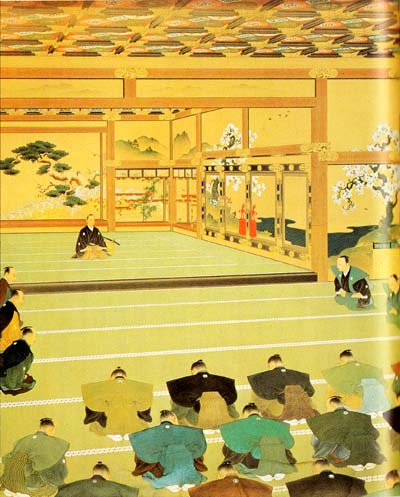

大政奉還 1867年10月13日、徳川慶喜のしめした大政奉還の案に、二条城にあつまった40あまりの藩の重臣も全員賛成した。

翌日、慶喜は朝廷に正式につたえた。明治神宮聖徳記念絵画館蔵

|

十月にはいると、土佐藩の後藤象二郎が、老中に、「大政を奉還(ほうかん=返す)されよ」と説いた。

徳川慶喜は、幕府の力を強めようとしているが、なかなかおもうようにはすすまない。

そこで、とうとう、この案をとることにした。

朝廷が政治を行うといっても、一一九二年に鎌倉幕府ができてから約七〇〇年ものあいだ、やったことがない。

そこで、実際に政治を行うのは、大名たちの会議になる。慶喜はその議長として、おもうぞんぶん力を発琿できる。つまり、天皇はかざりもので、自分が実権をにぎるわけである。

幕府という名前はなくなるが、天下を治めるのは、自分である。名をすてて実をとるわけである。

そこで、一八六七年(慶応三年)十月十四日、徳川慶喜は朝廷に、大政奉還を申し出て、翌日、許可された。 |

ここに二六四年あまりつづいた江戸幕府は、形のうえではなくなった。

公卿たちはうちょうてんになった。しかし、何もできない。

いままでどおり、徳川慶喜にすべてまかせている。慶喜が予想したとおりだ。

さすがに朝廷でも、大名たちに *

集るようにめいじた。しかし、ほとんどの大名はやってこない。

うっかり動けないのだ。

* 大名たちに 朝廷は今後の政治のありかたをきめるために、大名たちによびかけたが、あつまったのは、薩摩・越前・尾張・彦根藩などの大名と、京都周辺の小大名だけだった。

20 討幕の密勅がくだる top

一方、薩摩藩と長州藩も、いよいよ討幕への実行へふみきった。

しかし、幕府を討つには、なにか名目が必要だ。

そこで、少数の公卿にはたらきかけて、「幕府を討て」という、天皇の秘密命令(密勅)をだしてもらった。

この、討幕の密勅 * (みっちょく)がくだったのが、十月十四日である。

* 討幕の密勅 徳川慶喜は朝廷にそむいた賊臣だからこらしめるように、また、京都守護職松平容保、京都所司代松平定敬の2人も、おなじく罪があるのでほろばすように、というもの。

徳川慶喜が大政奉還を申し出てきたのと、同じ日である。 秘密のことだから、一部の人たちしかしらないが、おかしなことになった。

幕府を討たなくても、将軍が「幕府をなくします」と申し出てきたのである。 そこでその公卿たちは、薩摩と長州に、「しばらくまて」と伝えた。

しかし薩摩と長州は、翌月になると、藩兵をうごかしはじめた。 一方、大阪城には、つぎつぎと幕府軍がかけつけてくる。 |

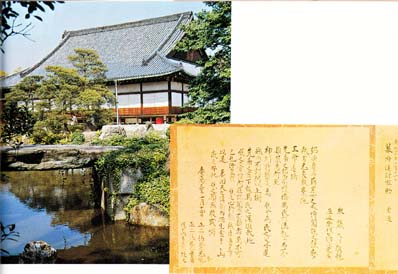

左=二条城の二の丸御殿 徳川慶喜はここで大政奉還をきめた。

京都市

右下=討幕の密勅 徳川慶喜が大政奉還したおなじ日、

長州藩と薩摩藩に討幕の密勅がくだった。毛利博物館藏

|

「こりゃ、きっと、いくさになります」

「はやく、逃げなきや」

「どこへ、逃げるんだ? 逃げたさきでも、いくさがはじまるかもしれんのに」

「ああ、どうしよう」

町人たちの不安な気持ちが、ますます、かきたてられる。

そのころ、すこし前から町人のあいだでひろがっていた奇妙な踊りが、いっそうはげしくなった。

21 “ええじゃないか” top

「ええじゃないか ええじゃないか くさいものに紙をはれ 破れたらまたはれ」

口々に「ええじゃないか」とさけびながら、男や女、老人や子供が集って、踊っている。

男が女の着物をきたり、女が男の着物をきたりしている。

とにかく派手だ。そして、わけもわからず、踊っている。太鼓をしたたき、三味線をひき、笛をならしている。

空から神社のお札が、ヒラヒラ、ヒラヒラとまいおちてくる。すると、人々は、いっそう熱狂して踊りだす。

その人たちが踊りながらいってしまうと、また、べつのグループが踊りながらやってくる。

そして、そのまま大きな商店へあがりこむ。

お酒や御飯をだしてもらって、たべ終ると、また踊りながら出ていく。

夜になっても踊っている。

ときには、家のなかのものをもっていく。

「これくれても、ええじゃないか * 」

* ええじゃないか 「ええじゃないか、ええじゃないか、くさいものに紙をはれ、破れたらまたはれ、ええじゃないか、ええじゃないか」と人々は昼も夜もおどりくるった。 |

ええじゃないか

空から神社のお札がふり、人々が踊りだす。

|

すると、その家の人がいう。

「それやっても、ええじゃないか」

ねむくなると、どこの家でもかまわずあがりこんで、そこいらにゴロゴロねてしまう。

目がさめると、また、「ええじゃないか」といいながら踊りはじめ、外へ出ていく。

「ええじゃないか」という奇妙な踊りは、軍隊がいる京阪神(関西)地方を中心に、東海道をつたわって横浜や江戸方面にのび、中山道では松本(長野県)や甲府(山梨県)、さらに会津(福島県)にとび、南では、伊勢(三重県)、さらに淡路島(兵庫県)をへて四国の徳島へひろがった。

討幕派の人々は、役人の目をかすめて行動していたから、このさわぎは、よいかくれみのになった。

しかし、みつかることもあった。

22 坂本竜馬がうたれる top

十一月十五日、京都の醤油屋「近江屋」へ、中岡慎太郎がたずねてきた。

ここは、坂本竜馬のかくれ家で、風邪をひいたので、数日前にうつってきて、床にふせていた。

「どうだ、からだのぐあいは?」

「ずいぶん、よくなった。どうだ、何か、うまいものをくおう」

坂本竜馬はよろこんで、世話をしていた若者に、鳥の肉を買いにやらせた。

二人が二階で話しこんでいると、階段のほうでもの音がした。

「おや、もう使いから帰ってきたのか」

とおもった二人は、話に熱中していた。

すると突如、

「ダァーッ」

と、七人の刺客 * (暗殺者)が、二人におそいかかった。アッというまに、二人は斬られた。

* 七人の刺客 京都見廻組の佐々木唯三郎・渡辺吉太郎・今井信郎・高橋安次郎・桂隼之助・土肥仲蔵・桜井大三郎。ながいあいだ見廻組の犯行とはわからず、新選組だとおもわれていた。

坂本竜馬は、前にも、寺田屋の二階でおそわれたことがある。指をきられたが、ピストルをうって、助かった。

しかしこのときは、竜馬は武器をもっていなかった。

おいてある刀のほうへにじりよったが、力つきてたおれ、そのまま、こときれた。

中岡は、しばらく虫の息だったが、まもなく死んだ。竜馬は三十三才、中岡は三十才だった。

こうして二人の命はたえた。彼らがたおれたところは、もう、新しい時代の入口だった。

top

****************************************

|