|

****************************************

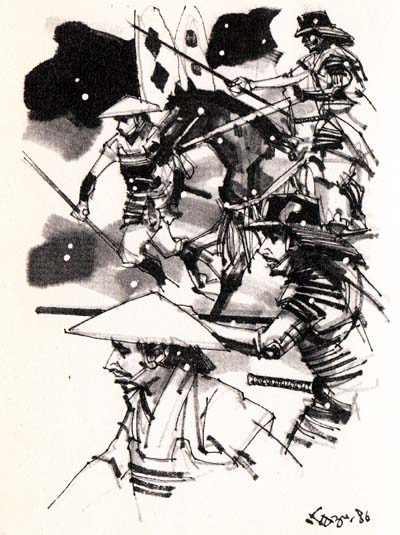

Index 星雲の猿 近江の湖 天下 全国統一 出し殻の死

1 城主の夢 top

永禄九年(一五六六)の秋。まだまだ残暑はきびしかった。

秀吉は、ねっころがったり起き上がったり、そうかと思うとせまい部屋の中を歩きまわりながら、

ブツブツ何か口の中でつぶやいていた。

もう、二、三時間は、続く。

おねねは、となりの部屋で縫い物をひろげていた。ときおり、針の手をとめてのぞきこみ、

〈やっぱり、お猿……〉

とおねねは、ニヤニヤ笑った。

おねね……、本当は「ね」という一字の名だというが、呼びにくいしかわいげがないので誰もがおねねという。

おねねは、秀吉の奥さんである。

杉原助左衛門の娘だが、おばが嫁いだ先、織田家足軽組頭浅野又左衛門長勝の養女となり、五年前、というのは桶狭間の合戦のあった翌年、十四歳で秀吉のもとへ嫁いできた。

美人であった。いや、今でも美人である。豊かなほほ、のびのびとした健康そうな体の戦国美人である。

ただし五年がすぎて子もできないのは、大変残念なことであった。

それはともかく、おねねが秀吉に嫁ぐかどうかのころ、親族の者の多くが、

「確かに悪い男ではないし、なかなかの男とは思う。

しかし、おねねほどの美人が、よりによって猿どののような男に嫁がずとも……」

といい、中村の母が、

「サルといわれたおまえに、よくもまあ、たまげるような美しい女が来てくれたものよ。嫌われんようにしなされよ」

といったほどの美人である。

ところで、いまや秀吉は、信長の側近として、大変に信頼され、あっちこっちの小城主や地侍たちを織田の味方に引きいれるという重要な働きをしていた。

かつて秀吉を見くだした者もからっていた者も、その多くが秀吉と会えば先に頭をさげなければならなくなっていた。

おねねは、柵の中の猿のような秀吉を見守りながら、幸福だった。

秀吉が出世しそうな人物だからではない。

夫の出世といえば、おねねはそう高いものを望んではいない。

まあ、程々の侍になって、生活にこまらなければ、それでいいと思っていた。

おねねの幸福は、秀吉が明るくやさしい人柄であるからであった。

かねねば、そんなことを思いながら、ニコニコ秀吉の陣羽織を縫っている。

「おねね、おねね……」

ふいに秀吉が、はずんだ声をあげた。

「ハーィ」

秀吉はにんまりと笑って、手まねきした。

「まあ、たいそううれしそうですね」

と秀吉のそばに座りかけるおねねに、秀吉は、いった。

「俺は、城主さまになる」

「……」

「おねねは、北の方さまだ」

「殿さまのおおせでございますか……、どこのお城ですか?」

「城は、作るのよ」

秀吉は、誰かに聞かれてはこまるというように首をすくめて、声をひそめていった。

それから、やはり低い声で、うれしそうに笑った。

「まあ……」

おねねは、腹の中で、少しふきだし笑いした。

〈城を作るなどと、子供みたい……〉

まるで小さな小屋を作って、それを自分勝手に城と名づけて、俺は城主だと威張るようなものではないか。

一国一城の主というのは男の夢である。しかし、誰もがなれるものでもない。

まして、いまのところ殿さまにかわいがられているとはいえ、草履取りあがりの秀吉が城主になるということなど、夢のまた夢であろう。

〈バカバカしい……〉

と思いかけておねねは、ハッとした。秀吉が作るといえば、本当に作るかもしれない。

昔、――おねねが十歳のころだったが、五十日も百日もかかるかもしれないといわれた城の塀の修理をたった三日のうちにやりとげた人である。

「もしや、墨俣(すのまた=岐阜県大垣市)に、お城を……」

「そうだ。さすがおねね、かしこい」

「藤吉郎さま……」

「墨俣に城を作る。殿のお許しがあった」

秀吉は、ゆかいそうに笑った。

墨俣に城を作る……、もちろん清洲城や小牧城のような城ではない。

二、三百人で守るくらいの砦である。小さな砦だが、その砦作りに、いま、信長は躍起になっていた。

桶狭間の合戦に勝った信長は、いくつかの大きなものを手にいれた。

一つは、自信である。俺は強い、俺はなんでもやれるぞという自信。

二つめは、天下に織田信長という名を知られたことである。

自信と名声によって、尾張一国の侍たちは、完全に信長に服従するようになった。

三つめは、これこそもっとも大きいもので、三河の徳川家康という味方をえたことであった。

信長より八歳もわかい家康は、軍事的政治的才能にすぐれた大将であった。

それは、信長が、桶狭間戦後一年ばかり戦ってみて、きびしく思いしらされたことであった。

家康は桶狭間の戦いのとき、十九歳で今川軍の先鋒となって織田方と戦っていた。

敗戦後、父祖伝来の岡崎城によって、義元の子氏真に、父君のあだを討ちましょうと声をかけるとともに、自分でも織田方にうばわれていた三河の領地を、せっせと取り返す戦いをしかけていた。

信長は家康が尾張にはいるのは許せないが、三河領内のことならしかたあるまいと大目に見た。

敵ではあっても、働き者の家康を、あいつなかなかやるではないかといった好意すら感じた。

今川氏真(うじざね)は、父のあだをうつより鞠をけっているほうがいいらしい。

家康の呼びかけにはこたえない。

氏真がたよりないとなると、家康は独力で信長と戦わねばならなくなる。

これはとてもおそろしいことであった。

信長にとって、天下取りをめざして西へ進もうとするとき、東に強い敵がいることは都合が悪い。

家康を味方につけて、自分の背後を守ってもらうことになれば、大変に助かることであった。

このような二人の思いが通じあって、織田、徳川は同盟を結ぶことになった。

永禄五年(一五六二)の一月のことであった。

信長は東方を家康にまかせると、何の心配もなく、西方、美濃の斎藤氏と戦うことができるようになった。

そこで信長は、清洲から小牧城にうつって、美濃攻めの根拠地の城とした。

しかし、美濃方は強い。信長は、何度も攻めいったが跳ね返えされた。

斎藤氏の軍事力もさることながら、濃尾平野を縦横に流れる大河が、邪魔になっていた。

そしてまた、信長は慎重であった。

桶狭間の戦いは一か八かの奇襲戦法で勝ったが、信長はそういう危ない戦法を二度とはとらなかった。

どのようにしたら斎藤方に勝つかをいろいろ考えて、

〈川向こうに城を築きたい〉

と思った。足がかりの城ができれば、兵を動かすのに便利で楽になる。場所は墨俣がいい。

墨俣は長良川の西岸で、ここに城を作れば、斎藤氏の居城井ノ口城の横っ腹に刀をつきつけたようになる。

信長は、柴田勝家、佐久間信盛などの重臣たちに墨俣築城を命じた。だが、誰も成功しない。

墨俣は現在とちがって、木曽川が東方から流れこみ、長良川と合流するところで、川幅もひろく流れもはやかった。

平時でも用材をわたすのは大変なのに、美濃衆の妨害があるので、いよいよ困難な仕事であった。

〈ご重臣の方々がおできにならなかったことを、うちの藤吉郎さまが、できるだろうか……〉

おねねの心配そうな目が、秀吉を見ている。秀吉は、ぐっと顔を近づけて、

「おれなら、できる」

とささやくようにいった。

「あのお方たちには、できない……。お城を作ったら、その城はおれがもらう」

それから大きな声で、キャッキャッと笑った。

「でも、お城を守るには、ご家来衆がいるのでしょう? どうなされますか」

いまや、秀吉にも十人ばかりの家来がいる。

昔、小竹(こちく)といった弟の小一郎秀長(ひでなが)も来て秀吉を助けている。

おあずかりの足軽衆も百人ぐらいはいる。

しかしそれくらいの人数で、敵中ふかくはいった城を守れるだろうか。

もちろん、信長は、侍衆をつけてやるだろう。

だが、借りものの侍衆が、草履取り上がりの秀吉のいうことを、よく聞くだろうか。

「いいところに気づいた。だが、心配いらぬ」

秀吉は、うすい胸をドンとたたいた。

「蜂須賀のおやじがいる」

2 墨俣(すのまた)城 top

小六(ころく)、いや蜂須賀(はちすが)彦右衛門は、腕組みをといて秀吉を見た。

「いよいよ、やるか」

ずしりと重々しい声であった。二十代ごろの小六でなかった。

四十歳をすぎて重厚な手ごたえのある人物になっている。

大六(だいろく)だ。彦右衛門の名がふさわしい。

「やります」

秀吉も、きっぱりと答えた。

何をやるのか……、もちろん墨俣築城のことである。

彦右衛門は、昔、サル、サルと追いまわしていた秀吉をつくづくと見た。

〈たいしたやつだ!〉

彦右衛門は秀吉が、信長の草履取りになったと、ニコニコと挨拶に来た日のことを昨日のように思いかえした。

それが、来るたびに出世の階段をのぼっていて、今日は信長から墨俣築城を命ぜられたと、家老級のお役をおおせつかる男として、やって来たのだ。

「蜂須賀のおやじどの……、このサルをたすけて、天下におしだしてみませんか」

いや、どうか信長公の家来になってください、と秀吉は説得した。

これからは、いままでのように、あっちの大名、こっちの大名と日雇い人夫のような稼ぎはできなくなる。

「夜討強盗」のような野伏稼業は、信長が許さない。

信長の家来になるか、百姓になるかのどちらかをえらばなければならなくなるだろう。

「おやじどの、われらと一緒に信長公を盛りたてて天下をとりましょう……」

「天下か……」

彦右衛門はふいに、天下が身近なものに感じられた。

侍からのおちこぼれであった彦右衛門は、天下のことなど、途方もない遠い世界の話であった。

それがひどく身近に思えたのは、父の位牌に抹香を叩きつけるような途方もない信長と、草履取りが足軽大将に成り上がるという途方もない出世の秀吉の話だったからかもしれない。

途方もない信長なら、天下もとるかもしれないと彦右衛門は、思ったのだ。

「よし、わかった」

彦右衛門は、大きくうなずいた。

「墨俣、できるか」

彦右衛門は、刀で斬りつけるような気迫でいい、にらみすえた。

「できます……」

秀吉はガキッと受止めた。しばらくののちも彦右衛門を、じわじわと押し返すように笑いをうかべた。

「それがしは好運の男です。そしてそれを信じております」

秀吉は、声にだして笑った。

〈家来になってもいい、サルの……〉

彦右衛門は、勝負はあったと思った。

「おおせのまま、働きましょう」

彦右衛門は言葉を改め、形を改めて両手をついた。

秀吉の家来にならず、織田家の家来となったとしても、地位は秀吉のほうがずっと上である。

彦右衛門は、サルが自分をはじきかえす力を持っていることを、うれしく思った。彦右衛門はいさぎよかった。

「おお……」

秀吉は短くさけんで、顔をクシャクシャにして、彦右衛門に飛びつき手をとった。

「助けてくださるか」

「我らの仲間にも声をかけ、木下どのと武運をともにいたします」

「ありがたい……」

秀吉は彦右衛門の肩をたたき、それから元の座にもどった。

「されば、さっそくに手配をいたすよう」

秀吉も言葉を改めて、両手をつく彦右衛門を見おろしていた。

二人ともウジウジしたところのない、小気味のよい変身であった。

これより後、彦右衛門は天正十四年に病死するまでの二十年間、秀吉の参謀の一人として大いに功をあげるのである。

晩秋九月(旧暦)、織田軍三千は、北伊勢へ出陣するとうわさをひろめておいて、突然、美濃へおしいった。

その一方、秀吉は、美濃の山中でひそかに準備していた築城用材を筏に組んで木曽川に流した。

この指揮は彦右衛門がとった。

秀吉自身は五百余りの野武士、五百余りの足軽に、頃あいの丸太一本、縄二尋(なわふたひろ)を持たせて墨俣に渡った。

この計千本余りの丸太が、用材の筏流しとともに、今回の築城の工夫のミソであった。

千本余りの丸太で、まず柵をこしらえたのである。そして柵の外へでて戦うことをきびしく禁じた。

柵も組んで、守りの体制ができあがるころ、筏が着き始めた。

斎藤方は、ようやく織田方の考えを理解して、またかと笑った。

「賽(さい)の河原の石積みじゃ。たびかさなる失敗にもこりず、ご苦労なことよ」

賽の河原は、この世とあの世の境に流れるといわれる三途(さんず)の川の河原である。

死んだ子供はそこで、親より早く死んだ不孝のつぐないのために、石を積むという。

60

石が積みあがったころを見はからって鬼が来て、それをこわしてしまうという。

美濃衆は、今度の築城の大将が、木下藤吉郎秀吉と知って、また笑った。

秀吉の名は、近ごろ美濃のあたりでもよく耳にするようになっていた。

それは諸家族をてなずける調略などの働きによってであって、武略にすぐれているということで聞こえてくる名ではなかった。

柴田、佐久間などにくらべると身分も低く武功もないので、斎藤方の者どもは、秀吉をなめていた。

彼ら、織田軍を追っぱらって、墨俣へ城の出来具合を見物するような気持ちで、よせて来た。 |

墨俣(すのまた)の城の柵を一気に作ってしまった秀吉。これには子供の時の親分の小六(彦右衛門)を使う等々の秀吉の知略があった。この墨俣城ができたので、美濃を打ち負かすことができた。 |

来てみて、美濃衆は、おどろいた。

夕方にはまだ間があったが、すでに木の柵が五百間(900m)余りにわたってできていたのである。

その柵の中では、早くも小屋組みまで行われていた。

美濃衆はようやく相手が、一日で(と美濃あたりでは伝わっていた)百間(180m)余りの城塀を作りあげた、あの木下藤吉郎秀吉であることに、思いいたった。

今回の工夫は柵の丸太同様、用材が一人か二人で自由に扱える大きさのものを使ったということである。

柴田勝家や佐久間信盛たちは、城の用材は頑丈であれば頑丈であるほどいいというので大きくて太いものをあつらえた。

そのため扱いに大変な労力と時間がかかった。

秀吉は細ければ二本でも三本でも重ねて使えというので、それだけ素早くできたのだ。

それだけに、柴田たちの作りかけた城より粗雑で、細っこくみえた。

「ハハーン……。早かろう悪かろうだな」

美濃衆は、ようやく安心した。そして相手は、武略の話を聞いたことのない猿殿である。

「よし、ひともみだ」

美濃衆はかるい気持ちで、押し寄せた。

秀吉は抜け目なく準備をしていた。百挺の鉄砲と六、七百の弓隊を柵の内側にふせさせていた。

寄手を引きつけるだけ引きつけておいて、鉄砲、弓のいっせい射撃をさせた。

美濃衆は、おどろいて退き、二度よせたが、一度目と同じであった。

三度目は、柵からおびきだすため、だらしないかっこうで陣を敷いてみせたが、秀吉はその手にのらない。

その間にもドンドン工事を進めた。

夜になっても、篝火(かがりび)を真昼のように焚いて、少しも休まず工事を進める。

翌朝には、城塀をかねた小屋が立ちならび、井楼(せいろう)も組み上げられた。

美濃衆は顔色かえて、第三回目の総攻撃を行なった。その時は、完全な城であった。

昨日と同様、はじきかえされて、すごすごと引きあげていった。

秀吉が城に太い木材を使って補強しだしたのは、それからあとのことであった。

信長は非常に喜んで、秀吉に墨俣城をあずけ、蜂須賀彦右衛門ら千二、三百の野武土たちの大将にした。

草履取り上がりのサルは、ここに一城の主となったのである。

おねねをおとろかせ、喜ばせたことがある。それは、信長が、使しを走らせて、おねねに、

「亭主の作った城を見に行ってやれ」

といったことである。信長の言葉は秀吉おねね夫婦にとって、なによりの褒賞であった。

信長は、意外にやさしいところがある。

3 信長上洛 top

墨俣(すのまた)に城を作るという信長の戦略は、正しかった。

美濃(みの)国は、まんなかに楔(くさび)をうちこまれたかたちになり、東美濃と西美濃に分断されていき、斎藤家の家来たちの間に、はげしい動揺が起こった。

翌十年の春には、斎藤家の重臣で、美濃三人衆といわれる稲葉良通(よしみち=一鉄)、安藤範俊(のりとし)、氏家卜全(うじいえぼくぜん)が、織田家にくだってきた。

これまで慎重にかまえていた信長は、八月、いっきに井ノ口城(稲葉山城)を攻めおとした。

城主の斎藤龍興(たつおき)は、船で伊勢の長島へ逃げおちた。

信長は小牧山から井ノ口にうつり、地名を岐阜と改めた。これは、

中国古代王朝「周」の文王が、岐山に興ってついに天下を平定したという故事にならったものだという。

岐阜の阜は、丘の意味がある。山に通ずる。

井ノ口城を岐阜城と改めた信長は、さらに「天下布武」の朱印を作った。

武を布く、つまり天下を武力で統一するという意味で、信長がだす文書には、この朱印がおされるようになる。

思えば、墨俣築城に成功した秀吉の功績は大きい。

信長は永禄三年の後半から永禄九年の前半まで、せっせと美濃を攻めてきたのだが何の効果もなかったのに、墨俣築城後わずか一年たらずで、天下をのぞむことも夢でないほどになったのだから。

信長はいまや尾張、美濃の二国に北伊勢を加えた、大大名である。

同盟国三河も信長の勢力圏にいれると、その実力は日本一かもしれない。

京へ上るのは、きっかけ一つあれば実現できる。

領土の広さだけでいうなら、信長より大きな大名がいる。

関東の北条氏、甲斐の武田氏、越後の上杉氏も信長にひけはとらない。

中国の毛利氏にいたってば、当時、最大の大名である。

だが、その領土から産みだされる富では、どうだろうか。

農業技術が進歩し、商業活動が盛んで、富力=経済力では、やはり織田氏が、だんぜん群をぬいていた。

また政治が、一番、新しく進んでいた。

関所をとりはらって交通を自由にし、楽市、楽座(らくいち、らくざ=特定商人の市場独占を禁じて自由に商売できるようにした政策)を設けて商業活動を活発にした。

信長は、田畑は実際にたがやしてしる百姓のものだといって、これまで百姓たちが、公家、寺社、古い型の武家あるいは地侍、地主だちから二重にも三重にもむしりとられていた年貢=税金、小作料などをやめさせ、年貢は信長一人に納めればいいということにした。

もちろん、信長は自分の家来に領地をあたえるので、百姓はその家来に年貢を納めることになるが、それ以上に、寺社や地侍たち、いうまでもなく信長にも納めることはないのである。

信長や家来たちの取立も、かなり厳しいものであったが、それでも百姓たちは、昔にくらべればずいぶん楽になった。

百姓たちの景気がよくなれば、侍たちも豊かになる。

それに織田家の家来たちは、美濃をとったことで、みんなの所領がふえた。

これで天下をとれば、どういうことになるか。もういうまでもないことだ。

「殿さまに天下をとらせよう」

織田侍たちは、大いにはりきっだ。

この織田家の隆盛に、越前の朝倉家に亡命していた足利義昭が目をつけた。

足利義昭(あしかがよしあき)は、足利十三代将軍義輝の弟で、奈良の一乗院の僧になっていた。

義輝が、三好義継、松永久秀に殺されたため、一乗院を逃げだし、還俗(かんぞく=僧になった人が、俗人にもどること)して義秋(まもなく義昭と改める)と名乗り、自分が将軍になろうと思いたって、有力な大名に援助をたのみ歩いていた。

この頃、義昭は越前の朝倉義景のもとにいたのである。

朝倉義景には上洛する力はなかった。そこで義昭は、いま日の出の勢いの信長を頼ることにした。

その仲介の労をとったのが、織田家では新参の明智光秀(あけちみつひで)であり、義昭(よしあき)のほうでは細川藤孝(幽斎=ゆうさい)である。

信長は承知して喜んでむかえた。京都へ上る名目ができたのである。

天下をとるといっても、信長がかってにとれるものではない。

天下は足利将軍のものだから、足利将軍を継げる人をかつがなければ、天下盗人になってしまうのだ。

永禄十一年(一五六八)九月、信長は、義昭を奉じて京都へ進んだ。

この時、織田方の軍勢は、六万とも四万ともいわれる。これも誇大宣伝で、実際は三万前後だろう。

北近江の小谷城主浅井長政(信長の妹お市の方の夫)も従軍し、三河の徳川家康も援兵をさしだしている。

秀吉も三千余りをひきいる堂々の武将として参加した。

桶狭間(おけはざま)の合戦で信長がひきいたのが二千余りということから考えあわせると、今昔の感にたえない。

信長がその十倍以上の軍勢の総大将なら、草履取り上がりの秀吉が、今風にいえば将官クラスの部将となって、戦国時代を終わらせる緒である上洛戦という歴史的事件のまっただなかにいた。

ついでにいえば、秀吉の大事な友であり、岐阜では屋敷もとなり合わせで家族ぐるみで交際している前田利家も、赤母衣(あかほろ)衆として参陣していた。

赤母衣衆は信長の名誉の親衛隊の一つであるが、赤母衣衆の地位は秀吉より低く、佐官級の武将といったところである。

それで近ごろ、利家は人前では絶対に、二人だけのときですら、秀吉を呼びすてにすることはない。

秀吉は十年前はそばにもよれなかった佐久間信盛(のぶもり)、丹羽長秀らの家老衆とならんで、六角承禎(ろっかくしょうてい)の城、箕作(みつくり)城を攻めて、これをおとしている。

九月二十六日、ついに信長は京にはいった。秀吉もまた。

織田軍はいきおいに乗じて、三好(みよし)一党を追い、松永久秀を降伏させ、摂津(せっつ=大阪府)に向かって池田勝正を

くだし、たちまちのうちに畿内の半分を平定した。

そして、三好一党におされて十四代将軍についていた足利義栄(よしひで)を四国に追い、足利義昭(よしあき)を十五代将軍につけることに成功した。

十月十八日のことである。

義昭はうれしさのあまり、二歳しか年長でない信長のことを、御父(おんちち)織田弾正忠(ぜんじょうのじょう)殿と持ちあげて喜んだ。

4 金ヶ崎(かながさき)退(の)き口 top

永禄十三年(一五七〇)四月二十日、秀吉は織田軍四万の先鋒となって、越前の朝倉義景(よしかげ)討伐のために、京都を進発した。

この時、徳川家康も加勢として参加した。

この朝倉攻めは一昨年、信長が入京したとき、朝倉義景に上洛をうながしたのに、義景がそれをきかなかったからである。

朝倉義景は、信長のいうままに上洛すれば信長の下につくことになり、それが嫌であったのである。

信長のいうことは、将軍の命令である。

将軍の命令にしたがわなければ討伐しなければならなしということで、すでに朝倉討伐は信長の予定表にはいっていた。

織田軍の敦賀進撃中の四月二十三日、永禄は元亀と改元された。

その元亀元年四月二十三日、秀吉は朝倉方の手筒山(てづつやま)城を攻めて、たちまちおとした。

二十六日には金ヶ崎城をおとし、一日に一城を抜くと信長は、大いに自分の力を誇った。

その時であった。大変なことが起こった。

織田方の後方を守っているはずの、信長の妹婿である浅井長政が、朝倉に味方して挙兵したのである。

浅井長政は信長が弟と大事にしていた勇猛の将である。

信長は長政の反抗を、なかなか信じなかったという。

信長は仰天した。

朝倉と浅井にはさみ打ちにされる。

信長は、どうすればよいか、諸将を吹めて軍議をひらいた。

信長の腹はすでに決まっている。

〈俺は逃げる〉

しかし、総大将が逃げるなどとは口にできない。

そこで軍議をひらいたのである。

誰かがうまくいいつくろってくれるかもしれない。

思ったとおりいた。松永久秀であった。 |

信長の大軍が越前の朝倉攻めで金ヶ崎城(敦賀市)を攻め落とした時、近江の朝井長政が裏切って、信長軍は挟み討ちになった。この時、秀吉がしんがりを申し出、さらに先方に進軍していて引き返してきた家康と、両者の僅かの手勢で朝井の大軍を突破して、秀吉・家康は危機から脱出できた。 |

「朝倉方の城二つもおとし、織田家のご威光も朝倉方にも天下にもおしめしになられました。

これ以上、戦うこともありますまい。お引き上げなされるがよろしゅうござろう」

「そうか……」

信長は、ケロッとした表情でうなずいた。

「久秀は、畿内でもその名を知られた知恵者よ。老巧の者のいうことは聞きいれたがよい」

「おおせごもっともに存じます」

「御意」

と、諸将も、口をそろえた。

「みなの者もさよう思うか。されば、さっそく引き上げよう」

信長は、そういって、

「しからば……」

と、諸将を見まわした。今度は誰がしんがりとなるかと希望者をつのるといった顔である。

一瞬、軍議の席は、シーンと重苦しい気配につつまれた。

味方の引き上げるあとに残り、追撃する敵を防ぐしんがりぐらい、むつかしい戦いはない。

しんがりにくらべたら、攻撃の先陣にたつことなど、お茶のこさいさいだ。

柴田、佐久間、丹羽などの猛将も、つい伏し目がちになって互いの顔をぬすみ見している。

その時、――といっても信長がしんがりの希望者をつのってから、一、二瞬の間にすぎなかったが、

「それがしが、うけたまわりとうございます」

と秀吉は、大音をあげた。

「その方が……」

信長の眉が、かすかにしわよった。

「それがしにおおせつけくだされば、敵幾万ありといえども、必ず食い止めて見せましょう」

自信にみちあふれた声と面魂価あった。

「小気味のよいことを申す。よし、まかせた」

信長は大きくうなずいた。一座も低いが、どよめきにも似たざわめきが起こった。

信長は諸将を引きとらせ、秀吉を引きとめていった。

「サル……、死ぬなよ」

「……」

秀吉は、ひたと信長を見た。さきほど信長が眉をしかめたわけが、ピンとわかった。

十中八九、戦死の覚悟でなければつとめられないしんがりの役目を、自分にさせたくなかったのだ。

〈それほど、俺は大事な家来なのだ〉

ニヤッと秀吉は、笑った。

「はい、死にません。おねねが申しております。それがしは運のいい男だと……。

まだまだ、殿にご奉公いたさねばなりません……」

「こやつ……」

信長は秀吉をポカリと叩いて、そっぽをむいた。

逃げる……、信長ぐらい、何事にも一生懸命になる男も、そうざらにはいない。

信長は鎧も兜もぬぎすてて、一騎駈けで逃げだした。

最前線に進ませていた客将徳川家康に撤退の知らせが届いた頃には、すでに信長の姿は敦賀にはなかった。

秀吉は、金ヶ崎の城門の前に床几をすえてふんぞりかえっていた。

「それがしが、しんがりでござる。されば、みなの衆、安心してお引取りください」

といっている姿である。

秀吉の手勢は、信長からあずけられた将兵を返しているから、わずか五、六百人であった。

その中には、蜂須賀彦右衛門、山内一豊などもいる。

彦右衛門は、秀吉がしんがりをかってでたと聞いて、おどろいた。

〈なんともすさまじい男だ!〉

彦右衛門は、あきれかえって感心した。

昔、サル、サルと追い使っていた男に、いま自分が使われるようになったのは、秀吉と同じ年頃だったとき、このようなすさまじい生き方をしてこなかったからだろう、と。

諸将も、感心した。今度のしんがりは、十中八九、いや十中十、討ち死にの貧乏くじであった。

〈名指しされたら……〉

とびくびくしていた諸将は、みずから貧乏くじをかってでた秀吉を見なおした。

口先だけのおべっか野郎ではないのだ。諸将は、手勢の中から、すぐれた兵を五人十人と秀吉に残してやった。

「これはこれは、貧乏所帯の藤吉郎にとってなによりの馳走、ありかたくお借りする。

では、つつがなくお引取りください。あとあとのことは、心配無用」

秀吉は、たのもしくいった。

織田方総退却。

木ノ芽峠の徳川軍、明智隊退却。

それと知った朝倉方は好機とばかり、まっ黒になって追跡してきた。徳川軍、三河勢は強い。

今川と織田にはさまれて、もまれいじめぬかれてきた者たちだからだ。

退いては立ちどまり、退いては立ちどまりして戦った。家康みずから、鉄砲を手にするほどの働きであった。

が、かさにかかって追ってくる朝倉勢にはかなわない。勝運の流れというものだ。

その流れをさえぎりまるで押し返すように厳然と存在しているのは、秀吉の守る金ヶ崎城であった。

秀吉は、徳川軍を追尾する朝倉勢を、柵内から鉄砲で轟々(ゴーゴー)とうち、七百余りの兵をひきいて突出し、朝倉勢を押し返した。

三河の殿、いまでござる。退きなされ。あとはそれがしが引受け申す」

「ありがたし……。ご武運をいのる」

家康は、心から礼をいった。家康が、草履取り上がりと聞くこの武将に、目を見張って感心したのは、この時であった。

一度、退いた朝倉勢は、まるで津波のように盛りかえしてうちよせてきた。

〈のまれる!〉

と家康は思った。金ヶ崎城が山津波のような朝倉勢にのみこまれる。

ちょっと見すてかねた。金ヶ崎がつぶれたら、すぐさま家康がしんがりになる。

〈どうせしんがりになるなら……〉

力をあわせて戦い、逃げるがよい。家康は、そのことを秀吉に伝えた。秀吉はこおどりして喜んだ。

「三河勢の援助があれば、退くどころか、押し返して一乗谷へ攻めこみましょう」

と門をひらいてむかえた。

城内にはいった家康は、あきれかえった。秀吉以下、わずか七百の守兵だったからである。

秀吉の用兵ぶりから二千はいるだろうと思っていた家康は、舌をまいた。

秀吉も家康もありったけの鉄砲をならべてうちまくった。

二波三波、朝倉勢は怒濤のよせをくりかえす。城方からも、門をひらいて斬ってでる。

力攻めはならぬと朝倉勢は、遠のき一息いれた。その時が、秀吉も家康も逃げだすときだ。

徳川軍より、順次、退却にかかった。 朝倉方は、あわてて押し寄せてきた。

朝倉勢がひとかかりするごとに秀吉隊も徳川隊も、晩秋の落葉樹がゆすられて葉をおとすように、ハラハラと兵士たちが散っていった。

さんたんたる退却戦であった。

秀吉が京へたどりついたのは、五月の初めであった。

信長は、自分の草履をとったことのある秀吉の手をとって、感謝した。

この時の戦いは、「金ヶ崎の退き口」といって、秀吉の戦歴の中でも輝かしいものの一つとなった。

5 羽柴(はしば)の名 top

敦賀の敗北から二ヵ月ほどすぎた六月二十八日、信長は、ふたたび徳川家康に援兵をたのんで、浅井、朝倉の連合軍と近江の姉川で戦った。

織田方は浅井軍の猛攻に、十三段がまえの陣形を十一段まで破られて危うかったが、家康の奮戦で盛りかえし、ついに大勝した。

この大勝に、勢いにのって浅井の小谷城(滋賀県長浜市)を攻めるがよいというのが、多くの者の意見であったが、信長はその意見をしりぞけて、慎重に攻めることにした。

その浅井攻めをまかされたのは、秀吉であった。

浅井、朝倉は、織田家にとって、当面の最大の敵で、大変な抜擢であった。

以来、秀吉は三年にわたって、小谷城の向かい城、横山城において浅井長政と戦い、近江の平定のために働くことになる。

その間に秀吉は、竹中半兵衛というすぐれた軍師をむかえた。

竹中半兵衛は、「昔の楠(正成=まさしげ)、今の竹中」とうたわれた人である。

半兵衛は、斎藤氏につかえていたが、大賢は愚者のごとしというが、一見、ばかに見えたので斎藤龍興があなどり、侮蔑するので、弟久作と十五人の士卒で井ノ口城をのっとって龍興を追いはらったことがある。

半兵衛、十九歳のとき、永禄七年のことであった。

信長は美濃を攻めあぐんでいたころだったので、しばしば使いをやって、城をわたせば高禄で召しかかえると交渉させた。

半兵衛は自分の恨みをはらすために事を起こしたのであって、利益のためではないと答え、龍興に城を返して浪人してしまった。

戦国時代にはめずらしい、欲のない人であった。

半兵衛は、秀吉より十歳(一説には八歳)も年少であったが、軍学にひいで深い教養を持った人であったので、秀吉は、

「無学のそれがしの師となってほしい」

と、礼をつくしてむかえたのである。

以後、半兵衛は、その死まで約十年間、秀吉の側近にあって秀吉を助けた。

この十年間というものは、秀吉にとって、武勲に輝く時代であり、その軍功の蓄積が、のちの天下取りを可能にしたのである。

また秀吉は、この十年間、戦いながら学び、のちの天下人として恥ずかしくないだけの教養を身につけたのである。

「姓をかえたい」

と秀吉がいいだしたのも、この頃である。竹中半兵衛、蜂須賀彦右衛門がひかえていた。 |

フトしたことから軍師竹中半兵衛が秀吉の側近となった。

子供の時の親分、蜂須賀彦右衛門と二人の側近と、

名字を木下から羽柴に換えることを相談する秀吉。

|

「ほう、それはまた、なにゆえに……」

彦右衛門はいいかけて半兵衛を見た。半兵衛はほほえみ、軽くうなずいた。

口数の少ない半兵衛である。それを見て彦右衛門もなんとなくうなずいていった。

「それがよろしゅうございましょう」

秀吉は、いまや織田家の天下取り作戦で、一つの部署を担当する武将である。

織田家六将、柴田勝家、丹羽長秀、佐久間信盛、滝川一益、明智光秀、木下秀吉と名が高い。

木下では、草履取りだったころの匂いがする。

彦右衛門も、なるほどともう一度、今度は大きくうなずいた。

「羽柴はどうじゃ。羽柴秀吉」

「羽柴……。なんぞゆかりでもございますか」

「あるものか。羽柴の羽は丹羽長秀どのの羽、柴は柴田勝家だ」

半兵衛は、めずらしく声をたてて笑った。

彦右衛門は、納得のいかない顔で、小首をかしげた。

「両人の武勇にあやかりたい、ということだ。つまり、へつらいいだな」

「へつらいで自分の名を……」

彦右衛門は、あきれた。かりそめにも名前である。へつらいで名をつける者が、どこの国にいる?

元々人に自慢できるような家系ではない秀吉である。

いまの秀吉の地位なら名門、武勇に輝く家名を、ゆずりうけることもできよう。

あるいは、地名でもいいではないか。それを無造作に二人の名をたして二でわる式のかるがるしさだ。

「いかにも、秀吉どのらしい……」

秀吉の前をさがった半兵衛は、まだ笑っている。彦右衛門は、納得いかない。

「武勇の名をあげた金ヶ崎の地名をとったほうが、まだよくはなかろうか」

「いいではないですか。名前など本人が偉くなれば、自然重々しくなるものです」

半兵衛は、いった。

秀吉はいまや柴田、丹羽と肩をならべるまでになった。

秀吉の働きぶりを思えば、それは当然であろう。

だが人は、昔の秀吉を思いうかべて、ねたむものである。

とくに家柄をほこり、万事、からい見方をする柴田勝家などは、小者上がりのサルめがとおもしろくなかろう。

そこで勝家の武勇にあやかるため、一字を頂戴したいといえば、いくらか勝家の気分をなだめることになろう。

「なるほど、へつらいか……」

彦右衛門ぱ、しみじみした声でいった。

「秀吉どのは、そこまで考えるお人です。丹羽どのには殿(どの)をつけられたが、柴田には殿はつけられなかった。

秀吉どのとて、おもしろくないとの思いもあるのでしょう」

半兵衛は、ゆったりとした微笑とともにいった。

横山城頭に立つ二人の前に、琵琶湖の湖面が光っていた。

近江国の半分をドカッと水でうめた湖は、日本一の大湖である。

〈秀吉は水だな、信長が火というなら……。もしかしたら、日本一の水の人かもしれぬ〉

半兵衛は、眼をほそめて、ながめ続けた。

信長に、改姓の許しをこうと、信長は、

「いかにもサルの考えそうなことよ……」

と、ゲラゲラ笑い出し、許した。

以後、羽柴藤吉郎秀吉、二、三年後、筑前守に任官するが、羽柴筑前守秀吉の名は戦国時代の名将として、さんぜんと輝くのである。

また、黒田官兵衛が、織田方へ味方するために、秀吉のもとへ来たのも、浅井攻めの期間中である。

黒田官兵衛は姫路城主で小寺家の家老であったが、これが大変な知恵者で、竹中半兵衛とならんで『秀吉の二兵衛』といわれる軍師となる。

top

****************************************

|