|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

一章 隠れ家への第一歩

|

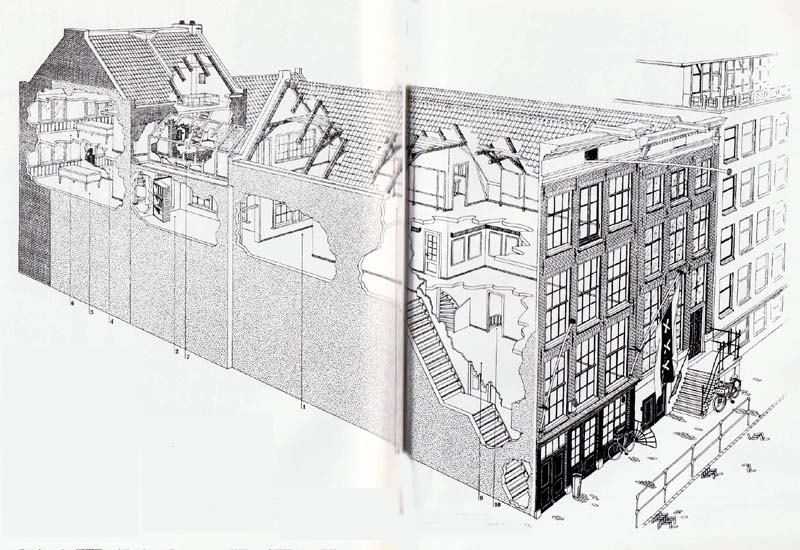

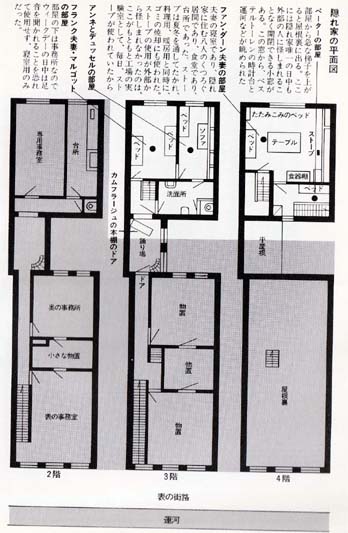

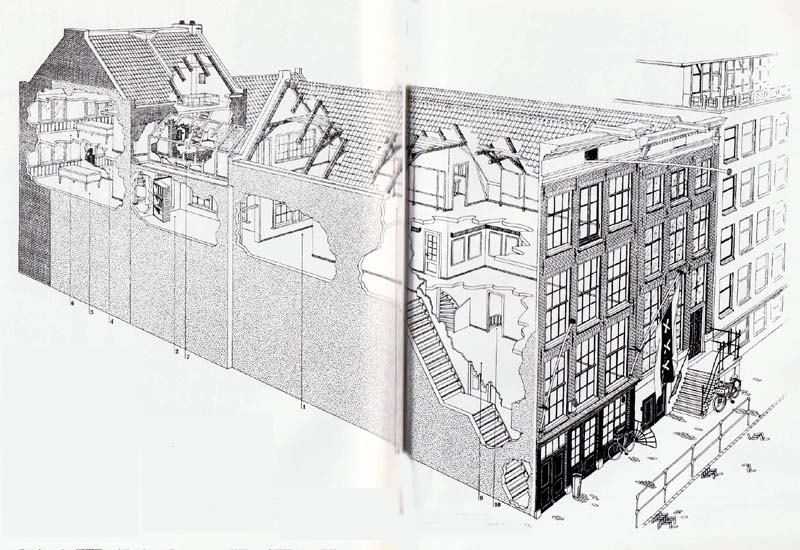

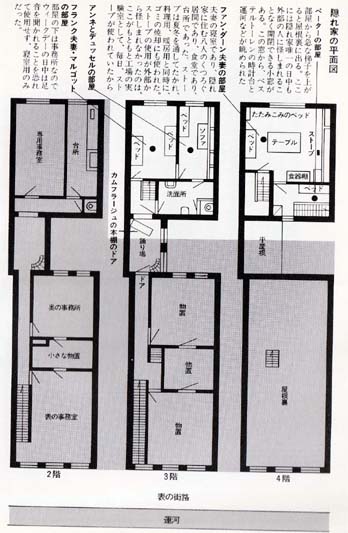

アンネ・フランク・ハウス断面図

(アンネ・フランク・ハウス財団が日本語版として発行しているもの。裏面には、当財団の目的などが詳細にに記されている)

内部・図解・解説

1.第2次大戦関係資料展示。

2 . ANNEX (隠れ家)入口。中庭を見下す窓には、眼隠し用の紙が貼られている。回転本棚の後に、入口のドアがあり、その上部は掛地図で隠されている。

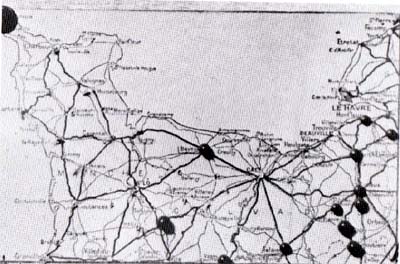

3.フランク家の居間。フランク夫妻とマルゴットは、ここに寝起きした。壁には、連合軍の進撃状況を示した、ノルマンデイの地図が貼られ、そのそぱに、姉妹の背丈の伸びを記した線のあとか残っている。

4.アンネの部屋。デュッセル医師と共用した、アンネの寝室。雑誌から切抜いた、写真や絵か、壁いっぱいに貼られている。

(5.洗面所図中には現れていない)。洗面所か使用できたのは、表の事務所の、勤務時間外だけだった。音の洩れる、危険があったからである。

6.ファン・ターン家の居間。洗面所の急な階段を昇ると、ファン・ターン夫妻の寝室、兼、隠れ家全員の台所・食堂に出る。夜になると、すべての窓に、黒い板が張られた。その跡が今でも見られる。

7.ペーターの部屋。 屋根裏につづく、梯子階段がある。中庭に面したここの窓だけが、開放しても安全な唯一の窓だった。

この場所の一部は、食糧置場にも使われた。

8.アンネと、日記に関する展示室。戦後設けられた。渡り廊下を通って、隠れ家からこの部屋に出る。

9.受付(カウンター)。壁面には、現在世界各地で起っている。偏見、差別、抑圧、虐待などをテーマにした、パネルの展示。

10.展示室出口。アンネ・フランク財団の目的、使命に沿った、各種テーマに沿った展示が、毎年開催される。

構成 マルタイン ルンス アムステルダム

イラスト レックス ファン デ アゥデヴェタリッダ アムステルダム

|

|

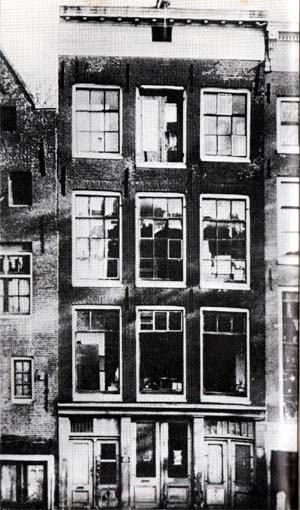

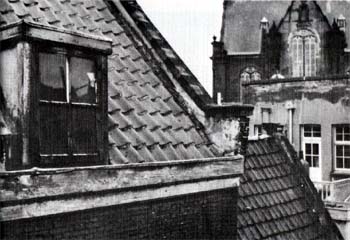

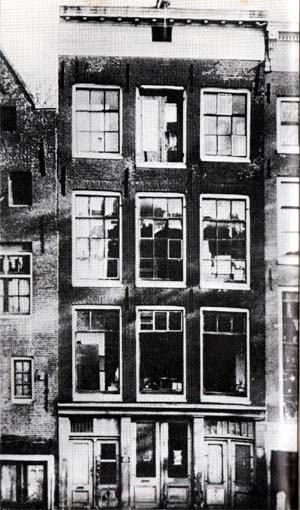

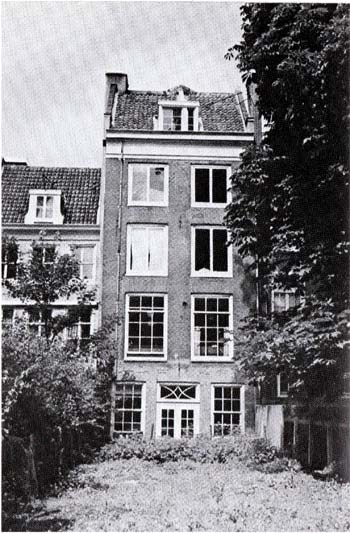

隠れ家ビルの正面

アンネら8人がこの屋根裏の3、4階の隠れ家に住んでいた。

|

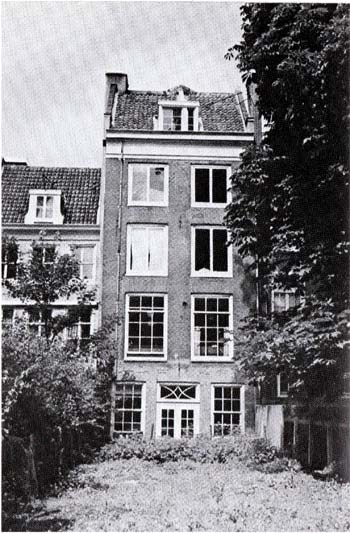

隠れ家ビルの裏側

4階の上の小さい窓が屋根裏部屋

|

|

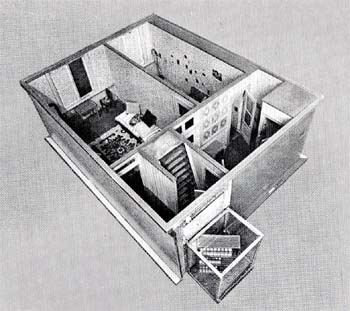

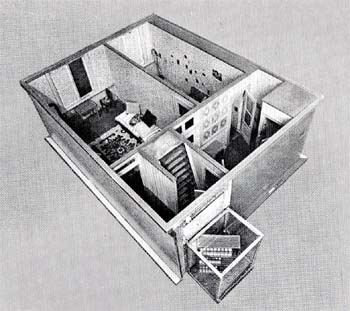

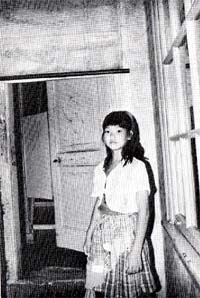

隠れ家3階の模型 *

一番奥のブロマイドの貼りつけてあるのがアンネの部屋

( * 印は、朝日新聞社企画部提供、以下同じ)

「外はいいお天気です。昨日以来、すっかり気分がよくなりました。

ほとんど毎朝、屋根裏へ行ってペーターとお話します。彼と話していると、胸のつかえがすっかりとれてしまいます。

屋根裏の私の好きな場所から、青い空を見上げたり、葉の落ちた栗の木をながめたりします。栗の枝には小さな雨のしずくが銀のように光り、空にはカモメやいろいろな鳥が風に乗って滑空しています。 |

|

彼は大きな梁に頭をあてて立ち、私は座っています。彼は新鮮な空気を吸いながら、じっと外わなかめています。

二人とも、このひとときを言葉で乱したくないのです」*

* アンネ・フランク、皆藤幸蔵訳「アンネの日記」文春文庫、以下引用は同じ

第二次大戦も末期に近づいた一九四四年二月二十三日付の日記帳に、アンネ・フランクは密かにそうペンを走らせた。

この時、アンネは十四歳。

隠れ家生活はすでに一年八ヵ月にもなっていた。

この期間は、アンネのそれまでの生涯の十分の一を越える。決して短くはない。

息詰まるような隠れ家の中で、アンネは恋以前の恋のような淡い感情に揺れ動く。その対象はオス猫モッシをつれてきた三歳ほど年上のペーターで、彼もまた同じ屋根の下で、同じ運命を分かち合っている。

二月二十三日は、水曜日だった。

といっても、ここでは曜日は、あまり問題にならない。

学校へ行ける自由はないし、一歩も外に出られないし、従って新学期もなければ、休日もなく、ただ緊張の時計だけが時を刻んでいくだけだ。

それも、いつまで、どこまで続くことか。だから、たまたまの水曜日であったにしても、最後の水曜日になるかもしれず、屋根裏でペーターと二人だけのひとときを、アンネは、切ないほどその胸に確かめたことだろう。

アンネの目に映る空は、快晴。

二度目に迎えた長い冬も、ようやく動き出すかに見えて、透き通ってなごみはじめた空気だ。

すこし前に一雨落ちたか中庭の栗の大木がしっとり濡れて、水滴が陽光にきらめく。

まるで、色とりどりの宝石でも散りばめたみたいに。……

大木の梢(こずえ)に群がるのは、たぶん、おしゃべりな小烏たちだろう。仲良く親しげにさえずる頭上に、白いカモメが、大きな羽根をそう動かすこともなく、ゆったりたっぷりと、紺青の空を飛翔する。

アンネと、ぺーターは、ただ黙ってそれを見続ける。

自由と平和は、すぐ鼻先にあるように見えるが、どんなに手を伸ばしても、指に触れるものはない。

「二人とも、このひとときを言葉で乱したくないのです……」

と、アンネが思春期のときめきをそっと書きしるした日から、ざっと四十年の歳月が経過した一九八三年夏、私ははじめて彼女が自由を求めてやまなかった町の土を踏みしめた。

アムステルダム。

オランダの首都である。オランダ語ではオランダの国名はネーデルランドで、低い土地という意味だが、たしかに全土の相当部分が海面下にあり、水位より低いところに国民の六割が居住している。

この水の利をいかして、十七紀のオランダは海上貿昜により世界に飛躍し、自由な現実主義の気風を愛して、小国ながら先進国の仲間入りをした。

首都アムステルダムは、うるわしく寛容な空気かただよい、百六十からの運河によってきざまれ、ニレの木々に囲まれる水の都である。

その運河の一つに、プリンセンフラットがある。アムステルダム市内の中心地に近く、中央駅から歩いても、ほんの一息のところ。

目印は、市内で最高八十九メートルの高さと、優雅な建築美を誇る西教会の塔だ。

鐘楼の頂上には、一四八九年当時、アムステルダムの防衛にあたったマキシミリアン皇帝を記念して造られた黄金の冠が輝いている。

黄金の冠をさかさまに映すプリレモン堀のきわには、静かな並木道が続き、赤レンガの四階建ての建物が、隙も洩らさず、びっしりとつらなっている。

いずれも三五〇年ほど前に商業用住宅として造られたもので、十七世紀の面影をこんにちにとどめている。

建物の特徴は、道路に面した開口が、とても狭いことだ。

運河が物流輸送に盛んに使われていた頃の建築物は、それだけ利用度も高かったから、運河に面した間口の幅で課税額が決定されたという。

従って、いずれも背の高い建物になり、奥行きを異常仁深くせざるをえなかった。

家具や品物を窓から搬入するため、どの家にも、屋張の下にフックと袮する金棒が出ている。

滑車をつけて、井戸のつるべ式にロープで吊り上げたのである。

路面から見たところ、建物の奥行きがどのくらいあるかはまったくわからない。この種の家屋の多くは、採光のため、奥に渡り廊下で、別棟を結ぶ形式が多くなる。ハウス二六三番のアンネの隠れ家も、まさしくそうしたアムステルダム特有の、古く謎めいた建物の一つだった。

隠れ家は、いまはアンネ・ハウスという。

アンネ・フランク財団の管理する小記念館になっている。

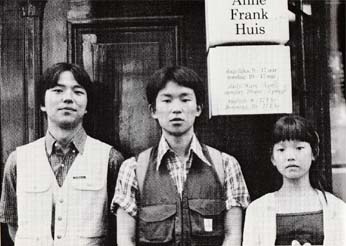

早朝八時過ぎ、私たちの一行は、アンネ・ハウスの前に立った。

親しい二人のカメラマンと、アンネの名は知っていても戦争はピンとこない三人のわが子、ならびに小学校の教師の妻、そして現地の通訳さんと。ああ、来た。ついに来た……

という思いに、私の胸はかすかにときめく。 ハウスといっても、それは四階建ての事務所兼倉庫みたいなノッポビルだ。

二階から四階まで、各階ごとに上下に開く大きなガラス窓が三つ。

一階部分だけ窓の二つ分か、いずれも左右に開くドアになっていて、中央のそれはおそらく荷物の搬入時だけに使用され、左側の古ぼけた緑色のペンキで塗られたドアが、通常の出入口になっている。

Anne Frank Huis

ドアの横の柱に、白地にくっきりとした文字の標示が出ている。

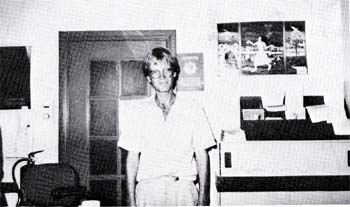

八時半。約束の時間きっかりに、アンネ・フランク財団教育担当官のV・D・ワウターさんが登場した。

「やあやあ、はるばるよくいらっしゃいました。みなさん、お元気そうですね。お便りをいただいてお待ちしてましたよ」

と、笑顔で歓迎の握手をしてくださる。

教育担当官という肩書きはいかめしいが、金髪のもじゃもじゃ頭にメガネ、半袖水色シャツ姿の、いかにも親しみやすい方である。

中学生のはくようなスニーカーの足どりも軽い。

「それでは、さっそくに、ご案内しましょう」

と、表ドアを開けてくれた。

ハウスの開館は、ふつう午前九時なのだが、私たちは、この本のために特別な配慮をしていただいた。

狭い隠れ家に、押すな押すなの人出ではカメラマンも仕事にならないし、アンネの孤独な心の内もとらえにくい。

そのかわり、きっといい本を作りますから、とつぶやきつつ、私たちは、ワウターさんに続いて、表ドアを入ったとたんの木造階段を登る。

一階は倉庫で、当時アンネの父視、オットー・フランクさんはここで香辛料(こうしんりょう)卸売りの事業をしていた。

道路に面した一階には香料植物用粉砕器があって、原料や、荷作り用の紙袋などが収納されていたという。

階段を登りつめた二階が、事務室だ。ここからさらに階段が三階へと伸びる。

階段の空間は最少限に倹約したとみえて、一人が通るのがやっとの狭さの上に、かなりの購買で、擦り減った板が、靴の下にミシミシと鳴る。

三階に出ると、またまた原料置場の収納室を右に見て、廊下が奥へまっすぐ伸びる。

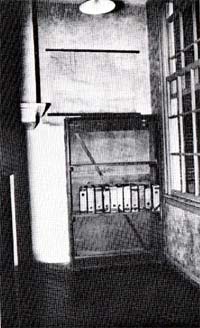

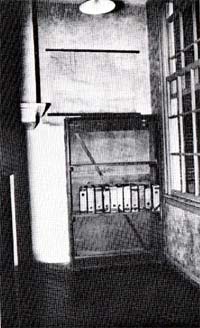

その突き当りの壁に、古いびた木製の本棚があった。

色あせた大きめのファイルが、中央の棚にだけ十冊ほど並んでいた。

本棚の中の壁口は、赤茶けて染みだらけの世界地図が、なにやら意味ありげに。……

ワウターさんの左手が、本棚の中ほどの仕切りにかかったと思ったとたん、本棚はわりと軽やかに手前に動いて、その裏にぽっかり洞穴のような入口が現われた。

本棚は回転式になっており、少々はみ出る入口の上部をかくすために、掛地図の必要があったというわけだった。

本棚も地図も、もちろん当時のままのものだという。

ここからが、アンネたちのひそむ別棟三、四階部分の隠れ家口なる。 |

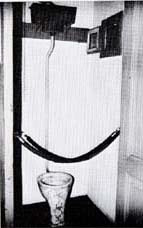

秘密部屋の入口

本棚でカモフラージュ

|

入口を開けると

本棚の裏に入口がある

|

私は息をひそめ、おそるおそる回転本棚つきの秘密の入口をくぐった。

入ったとたんの鼻先に、ほとんど垂直に近いような四階への階段があって、階段の隣のドアの光が、オットー夫妻と姉マルゴッドの居間兼寝室だった。

中庭に面して窓が一つ。

当時は家具や生活必需品など、最少限のものがいろいろあったにちがいないが、それらのものが取り払われた部屋はがらんとして、予想外に広い感じ。

色あせた壁の一隅に、またまた地図が……。

オットー氏が、ロンドンからの短波放送で戦局を知るたびに、連合軍の進撃状況をしるしたノルマシティの地図である。

隠れ家の人たちは、ただただラジオからのニュースに、一喜一憂(いっきいちゆう)したことだろうと思う。

地図の横には、うっすらとした線だが、アンネとマルゴットが、その成長の身長をしるした跡がある。

A42は、一九四二年のアンネのサインだ。

|

隠れ家ビルの窓から見える西教会

|

隠れ家ビル正面の窓から見える運河

|

そのアンネは、隣部屋のやや細長い一室を、歯科医デュッセル氏と共有していた。

やはり、なにもない。がらんとしている。

しかし、壁にはアンネの好きだった風景の写真や、新聞の切りぬき、スターのブロマイドなどがこまごまと貼ってある。

それもそのまま残されて、年頃の少女の息づかいが、ふっときこえてきそうな感じである。

ここにも、窓が一つ。白いカーテンがさがっている。

カメラマン氏は、窓を開け身を乗り出すようにして、アンネの目に映じた風景をカメラに収めていた。

古びた建物に囲まれたテニス・コートほどの中庭には、栗の巨木が大ぶりの枝をひろげ、人気(ひとけ)のない空き地に、チャボのような鳥が、小さな数羽の雛(ひな)をしたがえて、せっせと土の中の餌(え)をついばんでいた。

ああ、鳥の親子だって、こんなにゆったりとした自由があるのに、アンネたち、隠れ家の人々は、この窓を開けることさえできなかったのだ。

開ければ、誰か人がいるとさとられてしまう。

昼はぼろ布を縫い合わせて作った厚手の力ーテンを、夜はちらっとでも明りが洩れることのないよう、内側から板を打ちつけて外部の目を完全に遮断した。

と同時に、内部の目と耳にも、細心の注意を払わなければならなかった。

階下の二階は事務室に、一階は倉庫になっていた。朝八時半から夕方の五時半までは、一階に働く人がいる。

二階にだって、いつ、だれがやってくるかわからない。従って、この時間内の日中は、うかつな声や足音はもちろんのこと、トイレにも行くことができなかったのである。

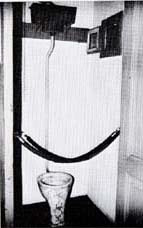

そのトイレは、ごく小さな洗面所とともに、アンネの部屋の手前、隠れ家のドアを入ってすぐの右手にあった。

水洗式のものである。

屋根裏に通じる梯子階段 |

隠れ家の洗面所 |

隠れ家の水洗トイレ |

日本とちがって、当時のオランダでは、このようなトイレが常識になっていたのだろう。

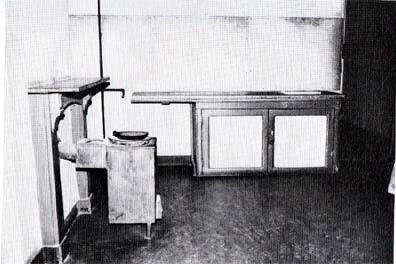

電気もつけば、水洗トイレもあり、ちょっと手を洗う程度の洗面所で、なんとか洗濯もやってできないことはないという結構な隠れ家なのだが、零下何十度にもなる時期の暖房や、ごみの焼却、さらに調理の台所はどうなっていたのか。……

胸をつくような階段を登って、そっくり同じ面積の四階へ。

四階は、さらに屋根裏へ向かう梯子階段のある小部屋のほかは、仕切りなしのフン・フロアになっていて、かねてからオットー氏と親しい実業家のファン・ダーン夫妻と、その一人息子ぺーターがいた。ただしペーターだけは、屋根裏へ向かう小部屋にベッドを置いていた。

この部屋はまた、隠れ家に住む八人のくつろぐ居間であり、食堂であり、台所でもあった。 形ばかりのキッチンと、食器棚のほかに、小さなストーブがある。

ストーブの上には、柄のついた旧式のフライパンが乗っている。 私は、しばらくの間、そこから目を離すことができなかった。 |

屋根裏の窓から見える西教会

|

ほかにどんな調理用具があったかもしないが、このフライパンも、間違いなくその一つなのだ。

そっと、手を伸ばしてみた。

触れば、アンネたちが料理したその余熱がまだかすかに残っているかのような気がしたが、それは私の錯覚でしかなかった。

あれから、実に四十年もの歳月が過ぎている。

ストーブは、夏冬を通してたかれ、料理用、暖房用と同時にごみの焼却にも使われた、とワウクーさんはいう。

ストーブの使用が外部から怪しまれなかったのは、ここが元々、香辛料の実験室として、周囲の人たちに印象づけられていたからとのこと。

しかし、実際は戦争が開始されてから材料不足のために、実験どころの話ではなかったのだそうだ。

ワウクーさんから、そんな説明を聞き、メモしているうち、私はぎょっと耳をそば立てた。

「あ、あの音……!」

私は、たぶん、一瞬に色を失ったにちがいない。

「どうしました?」と、通訳さん。

ピーポー、ピーポーと、遠くから急を告げる讐笛が接近してきて、通りに面した路上にきゅっとブレーキの音が……

と思ったら、不気味な警笛はそのまま通り過ぎていってしまった。

戦後まもなくのイタリア映画「無防術都市」の一画面で見た記憶がある。

ゲシュタポ(ドイツ秘密警察)の車の音は、いまは日本と同じ救急車らしい。

「いえ、ちょっとかんちがいしましていつのまにか、私も隠れ家の住人の一人のような気になっていたのだろう。

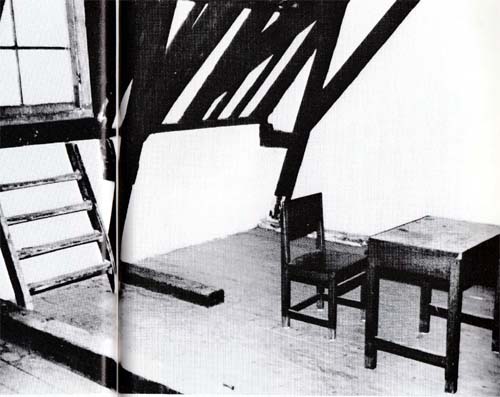

ペーターの部屋から、一段ずつ梯子(はしご)階段よじ登って、老朽ビルの屋根裏へ。

ここは大変危険なので、一般の見学者は遠慮してもらっているが、特別にご案内するというワウターさんに、私は恐縮し、大いに責任を感じた。

梯子階段の上は、天井に当る床面が四角にぱっくりと開いていて、いよいよ隠れ家の最上部になる。

太い梁がごつごつとむき出しになった屋根裏部屋は屋根が左右に傾斜していたから、立って歩けるのは中央部分だけだったが、一方の窓から射し込む陽光はまぶしいほど明るくて、広々としている。

小部屋も仕切りもないので、三、四階と同じ面積がすべて床面になる。

これまで見てきたかぎり、隠れ家とはいえ、私の友人の住む都営団地などより、ずっと広そうなのは、なんとも皮肉なことだった。日本の住宅事情は、オランダの隠れ家以下ということにもなるだろう。 |

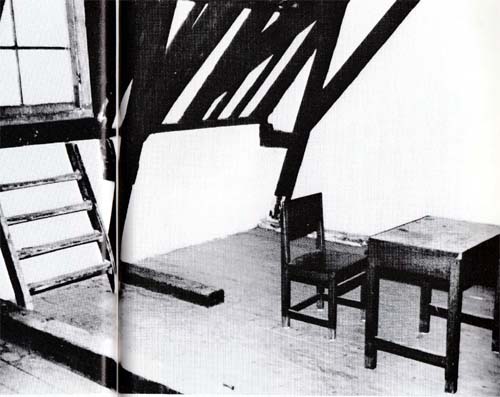

屋根裏部屋 アンネの小学校時代、教室で使用していた机と椅子

|

しかし、なにもかも制約ずくめの空間の中で、隠れ冢住人たちのもっとも自由な場所は、この屋根裏といってよかった。

最上部のためふつうに話しても、話声が外部に洩れる心配はなかったし、正方形に切取ったような窓を開いても、周囲から発見されることもない。

といっても、照明もなければ、台所やトイレもないのだから、生活できる場所ではなく、せいぜい食料の貯蔵場所くらいにしか使えなかったはずである。

一九四二年二月以降、アンネは心ひそかに慕うペーターと、父親から禁止を言いわたされるまで、ほとんどの日のひとときをここで過している。

『アンネの日記』を読んで感じることだが、その自己主張はみごとというよりほかなく、特にペーターとのくだりでは、思春期のみずみずしい感性と知性があふれているのが美しい。

二月では、まだ指先のかじかむような寒気が続いていただろうに、二人はその指先をたを窓の外を飛よカモメや小鳥たちに託した。

私は、窓ぎわに立った。そっと手を伸ばしてガラス窓を開けてみる。

きしんだ音……。木の伜も、もうかなりの痛み具合だ。

とたんに、私はまはたきした。小さな窓の彼方に、アムステルダムの広大な町並がふくれあがった。

この町独特の、屋根と屋根のかさなりは絵画的といってもよく、しかも一軒ずつに豊かな個性がある。

屋根の波間から、ぐいと背をもたげるようにして、どこまでもそそり立つ美しい塔は、西教会の鐘楼(しょうろう)だ。

最上部の黄金の冠がきらきらと光って、かすかにゆらぎながら、いまにも目の前にのしかぶさってくるかのよう。

と、見ている間にがらんころんと、さながらオルゴールのような鐘の音が響いてきた。

「あれは、十五分ごとに鳴ります。今も昔も変わることなく……」

ワウターさんが、静かな口調でいった。

そうすると、隠れ家のアンネもまた、ぺーターと二人きりで、何度か同じ音色をここで耳にしたことになる。

「それから、アンネの日記によく出てきますね。ペーターと坐った衣裳箱、ほら、そこにあります」

と、ワウターさんのいうのに、私は思わず振り返った。

床の上に、がっちりとした木箱が置かれてあった。金具で縁取りしてあったが、把手はさびつき、板のペンキはかなりはげている。

それでも、いかにも堅牢な作りで、坐り心地はよさそうだった。とたんに、アンネとぺーターの会話が、小鳥のさえずりみたいにきこえてくる。

「『きみは笑ったときに、えくぼができるけどどうすればできるの』

『生まれつきよ。あごにもえくばができるわ。私のかわいいところはえくぼだけ!』

『そんなことないよ。それは違うよ』

『そうよ。自分が美人でないことは、私よく知っているわ。美人でないし将来も美人にならないでしょう』

『僕はそうは思わない。きみはきれいだと思う』

『うそよ』

『僕がそう言うんだから、信じてもいいだろう』 ………」(44・3・23) |

ぺちゃくちゃとはずんだ声と、笑い声とがぶっつりと切れて、あたりはすべての空気を抜き取られたみたいに真空になった。

衣裳箱の上に坐っていたはずの二人は消えてしまって、箱だけがある。

「あれは……」

その衣裳箱の横に、小さな木製の机と椅子があるのに気づいて、私はたずねた。

「アンネが、モンテッソリ・スクールで学んでいた時のものです。こちらに引きとらせてもらいました」

「そうですか」

うなずきながら、私は自分の胸に激しいような動悸を感じてならなかった。

いまにも、アンネがそのへんの太い梁の陰から、ひょいと飛び出してきそうである。

青白い顔に、目ばかり大きく見張って、ほっそりしたしなやかな足でスキップしながら、ニコニコと笑顔で。……

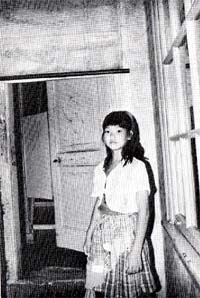

梯子階段に足音がきこえて、おさげ髪の笑顔が覗いたが、それはアンネではなくて、アンネよりいくつか年下のわが家の娘だった。

娘に続いて、私はふたたび窓ぎわに立ってみた。

西教会の鐘楼の彼方にひろがる空は、一点の雲さえない快晴である。陽光はさえざえと澄んで、目のなかが洗われるかのよう。

この光と、この透明な空かあるかぎり、そして、それを見ていられる間、自分は不幸ではない、とアンネは胸につぶやいたことだろう。

隠れ家の壁は厚く、なにもかも遮断していたが、閉ざされた世界からただ一ヵ所だけ開く窓の空気にふれて、彼女はその都度、生きることの感動を確かめたのだった。

一九四四年三月七日、隠れ家生活も最後に近づきかけた早春のひととき、アンネはその胸にふくらむ思いを抑えきれず、日記にこうしろしている。

「幸福な人はだれでも、他人をも幸福にすることでしょう。勇気と信念のある人は、決して不幸の中で死にはしません」

top

****************************************

|