|

****************************************

Home リトアニア領事 アンネ・フランク 湾岸戦争症候群 キューバ 南アフリカ共和国 ベルリンの壁

アンネ・フランク――隠れ家を守った人たち

(早乙女勝元編 母と子でみるNo.5 草土文化 1984年刊)

|

アンネの像 アンネ・ハウスの正面に建立されている

|

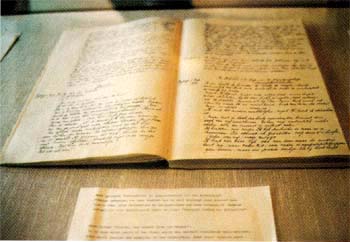

アンネの日記の一部

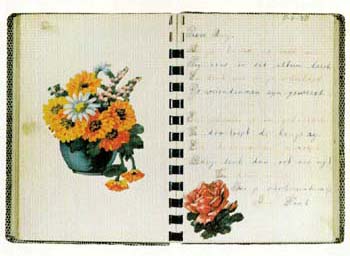

アンネ8歳の時の詩*

学友のM・C・ボスのサイン帳に詩をかき寄せした。

色で書きわけ、花のシールが貼ってある

|

|

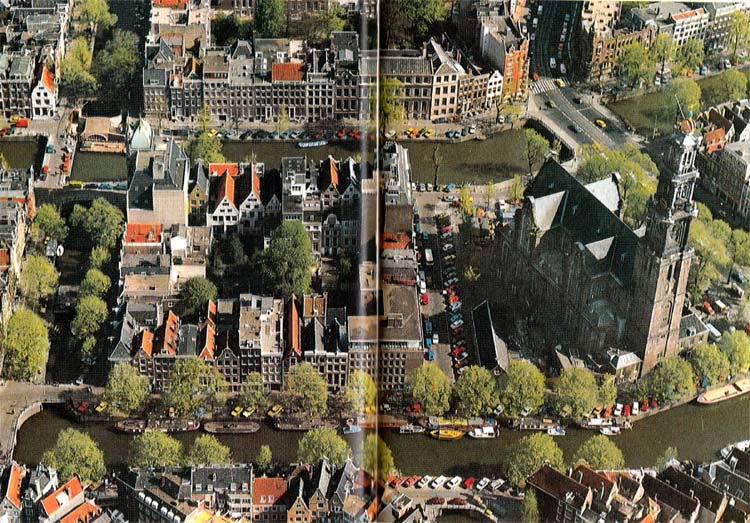

隠れ家周辺 右側の高い建物が西教会。アンネの隠れ家は手前の運河に面した中央の建物

(アンネ・ハウス発行の絵葉書から)

|

|

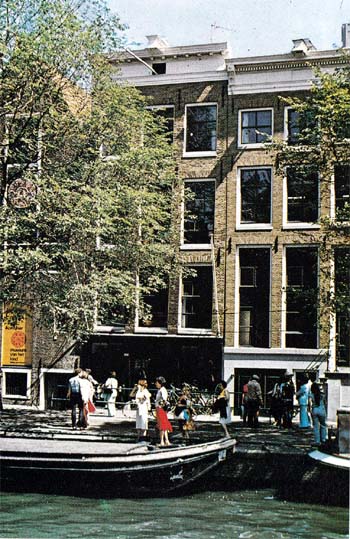

隠れ家の正面

アンネ・ハウスには多くの人が訪れる

(アンネ・ハウス発行の絵葉書から)

|

アンネ・フランク・スクール

アンネが通っていたモンテッソリ小学校。

現在はアンネ・フランク・スクールの名称になっている

アンネ・フランク・スクール

壁面にはアンネの筆跡を拡大して描かれている

|

|

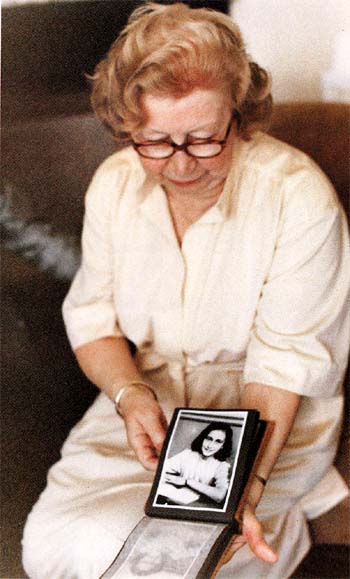

ミープ・ギースさん アンネたちの隠れ家を守った。

アンネのアルバムを出して思い出を語る。

|

ユダヤ人を示すダビデの星章 買物注文のメモ

アンネの靴入れ袋 アンネの化粧用ケープ

|

エピローグ 待望の平和は… top

アンネ・フランクが、じっと息をひそめて二年余の歳月を過した隠れ家の、その部屋にたたずんで私は考えた。

アンネが、もし死ななかったとしたら何歳になるのだろう。……

アンネの生まれた年は一九二九年、いま五十五歳だ。まだまだ若い。

私の母など八十歳を越えて、踊りの名取りになり元気ハツラツとしたもので、アンネだって戦争で死ななければ、いま頃大勢の子や孫たちに囲まれ、女性としてもっとも充実した日々を過しているはずである。

アンネはわずか十五歳で、野蛮そのものの戦争に息の根を止められてしまったが、それからざっと四十年、私たちはアンネたちを殺した戦争勢力が、なおしぶとく生き続けているのを見落してはなるまい。

「残念ながら、現在の世界には、肌の色や、信条など、もろもろの“ちがい”による差別が、まだ根強く残存しています」

と、一九五七年に結成されたアンネ・フランク財団は、アンネたちの隠れ家をミニ記念館「アンネ・フランク・ハウス」として永遠に保存し、その管理と運営に当る目的の冒頭に、まず旧態依然たる差別による迫害を問題にした。 |

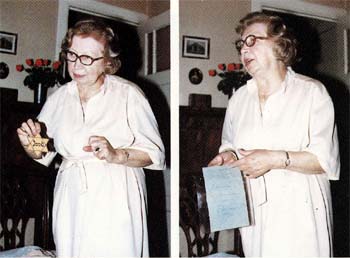

ミープ夫妻宅を出る編者

|

さらに言葉を続けて、

「そしてまたファシズムは、たとえその現象形態を変えているとしても死んではいません。

ネオ(新)・ナチの運動もさかんで、再び権力の奪回をめざして、復活を試みています。

民主主義を誇る国々でも、ともすれば人権は蹂躙(じゅうりん)されがちで、平和も脅かされているではありませんか」

と、アンネ・カタロダのまえがきに、きびしく訴えている。

アンネの隠れ家を訪ね、その階段や窓の手すりや、壁のあちこちに張られたブロマイドなどに、彼女のせつないような息づかいを確かめてきた私には、この警告が改めて身に突きささるかのようである。

まさにその通りだと思う。アンネは死んだが、戦争勢力は死んではいない。

いないどころか、アラビアン・ナイト物語の壺から出てくる妖怪のようにふくれ上がって、ついに昨年の降、ヨーロッパの民主主義を誇る国々に、アメリカの新型核ミサイルの配備が強行されてしまった。

日本でも、横須賀に司令部を置くアメリカ第七艦隊の主力艦すべてに、「悪魔の凶器」ともいうべきトマホーク配備が、いよいよ目の前にやってきた。

核戦争によって来るであろう人類最後の日は、何分後に迫っているのだろうか。

これを象徴するアメリカの原子物理学の専門誌『ビュレテイン・オブ・アトミック・サイエンティス』の表紙の時計は、これまで十二時四分前を示していたが、今年に入って長針が一分進み、三分前を示した。

十二時○分は、核戦争勃発時刻である。なんと、人類絶滅の瞬間三分前にきてしまったというわけである。

「隠れ家には興奮の渦が巻起りました。

あんなにみんなで語り合いながらも、あまりすばらしくて、おとぎ話のようにしか思えない待望の解放が、いよいよ本物になるのでしょうか?

今年じゅうに勝つでしょうか?……もうユダヤ人だけの問題ではありません。

オランダや、ドイツに占領されている全ヨーロッパの問題です。

マルゴットは、九月か十月には、また学校に行けるようになるかも知れないと言っています」

一九四四年六月六日の、アンネのしるした日記の一節が、痛いように私の胸によみがえってくる。

ここでアンネのいう「待望の解放」とは、待望の平和のことである。

その平和は、隠れ家生活を続けるアンネには、まるで「おとぎ話」のようなすばらしさだったが、九月か十月には通学できるようになるかも知れなかった「おとぎ話」はあっけなくも消滅してしまい、学校のかわりに死の強制収斎所を引きずり回されることになる。

私たちはいま、アンネが待望してやまなかった平和の社会にいるが、決してアンネの願った「おとぎ話」の世界なのではない。

その証拠に、なんと平和の土台のミシミシと不安定なことか。

もしアンネがこんにちに生きていたとしたら、なにを考え、どのように行動したことだろう。

『アンネの日記』を克明に読み進めていく時、すでにその回答は出されているように思われる。

隠れ家の彼女がひたむきに願った夢と理想のバトンを受け継ぐのは、現代社会を生きる私たちの、人間としてのつとめなのかもしれない。

すでにこれまで『アンネの日記』を中心に詩、エッセイ、メルヘンから写真集、ルポルタージュに至るまで、アンネの短い生涯を偲ぶ書物は各社から多く刊行されているので、本書はアンネたち隠れ家の八人を守った人々に焦点をあてた。

しかし、隠れ家を「死守した」といってもいい勇気ある人々の消息は、いまやほとんど絶望に近かった。

戦後四十年からの歳月のなかで、オットー・フランク氏もすでに去り、クラーレル、エリー女史も亡く、病気勝ちだったというコープバイス氏の消息はついに確かめられなかった。

人間的な、あまりにも人間的だった人たちの直接の証言は、もはや不可能な時間なのかと半ば、あきらめかけていた矢先、吉田寿美さんの懇切なご配慮でミープ夫妻とのコンタクトがとれたことは、何という幸運だったことだろう。

夫婦との会談は、ほんのひとときでしかなかったが、そこから得た感動は、あまりにも大きかった。

私のペンが、夫妻の心情をどの程度までここに伝えきれたかが、いま不安でならない。

本書誕生のバネを用意してくださった吉田寿美さんに、まずお礼を申し上げたいと思う。

さらに、アンネ・フランク財団のV・D・ワウターさんには、特にお世話になった。

また朝日新聞社企画部立石亥三美氏のご好意により、貴重な写真、資料をお貸しいただいた。

撮影は『母と子でみるアウシュビッツ』以来のカメラマン大野昌直氏、久保崎輯氏、

様々な折衝には土岐島雄氏、楠悦郎氏、旅程については富士国際旅行社の尽力を得、現地通訳は上條柾子さん、

編集・レイアウトは梅津勝恵氏、杉棍枠氏、海老原幸子さん。ここに、改めて深謝する次第である。

なお、参照、引用資料の主だったものは、次の通り。これを機会に、ぜひご愛読を期待してやまない。

『アンネの日記』アンネ・フランク、皆藤幸蔵訳、文芸春秋

『アンネの青春ノート』アンネ・フランク、木島柿子訳、小学館

『アンネの日記展』朝日新聞社編、朝日新聞社編、朝日新聞社(展覧会のカタログで現在入手できず)

『少女アンネ・その足跡』シュナーベル、久米穣訳、偕成社

『写真集 アンネ・フランク』木島和子編訳、小学館

『「アンネの日記」への旅』黒川万千代著、労働旬報社

『光の中のアンネ・フランク』篠光子著、小学館 |

(一九八四年春 著者)

top

****************************************

|