|

****************************************

Home リトアニア領事 アンネ・フランク 湾岸戦争症候群 キューバ 南アフリカ共和国 ベルリンの壁

生命をみつめる――杉原領事とローレチカのパン

(早乙女勝元編 母と子でみる 43 草の根出版会 1998年刊)

|

1940年、杉原千畝(ちうね)領事が赴任したリトアニア旧日本領事館

|

杉原領事の協力者ウルビダーテさん。当時彼女は20歳であった

|

|

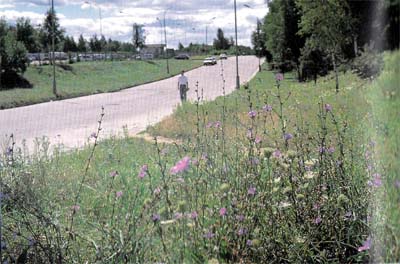

ビリニュスの新開地につくられた杉原千畝通り

|

杉原千畝通りの標識は漢字で書かれている

|

|

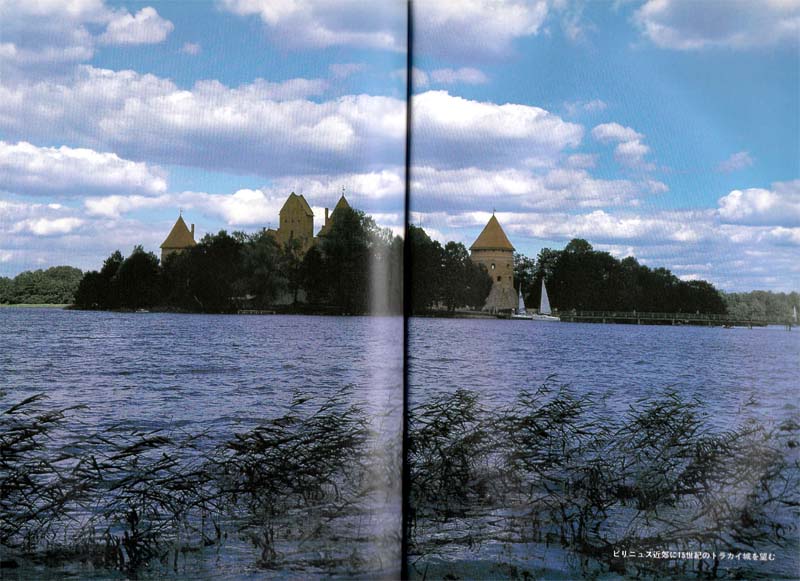

ビリニャス近郊に15世紀のトラカイ城を望む

|

1 プロローグ top

第二次世界大戦下のポーランドの町に、一人の男がやってくる。

ナチス党員で、名前はオスカー・シンドラーという。

女好きで金もうけのうまい彼は、ドイツ軍将校たちを懐柔し、ゲットー(特別居住区)に隔離されたユダヤ人たちを自分の工場に集めて、みるみるうちに資産を増やしていく。

ユダヤ人にとっては、いわば加害者だったシンドラーだったが、しかしそのうち同胞たちのあまりの冷酷無比な残虐行為に、いたたまれなくなってくる。 |

スティーブン・スピルバーグ「シンドラーのリスト」映画パンフレットの表紙

|

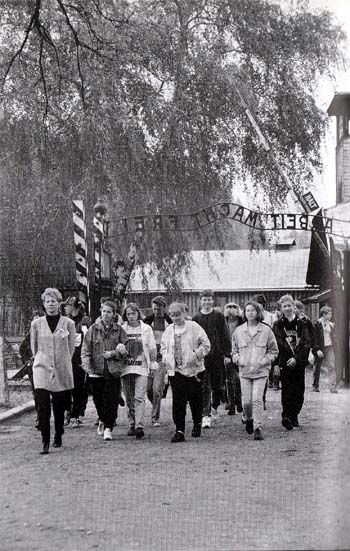

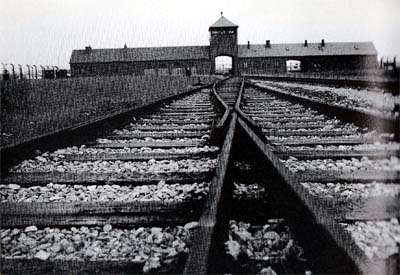

ポーランドのアウシュビッツ強制収用所(現在博物館)正面

ヨーロッパ各地からユダヤ人や社会主義者たちが

貨車でアウシュビッツまで運ばれてきた。

その多くはガス室に送り込まれた

|

いつのまにか被害者側に寝返った彼は、わが身の危険をもかえりみず、多くのユダヤ人救出に挑戦することとなる。

スピルバーグ監督の映画「シンドラーのリスト」を見たのは三年前(一九九四年)の三月のことだったが、私のメモ日記には、「スカラ座にて、ショック」と一行だけ記されている。

ホロコースト(ユダヤ人大量虐殺)をテーマにした映画は、少なからず見てきたはずだが、それは被害者の視点から描かれたものがほとんどだったかと思う。

シンドラーのような俗っぽいナチ党員を主人公に、人間の尊厳に迫った大ドラマを見たのは初めてで、しかも圧倒的なスケールと迫力だった。

見終えたあとの私は、それこそ大ショックでしばらくは頭の中がぼおーっとなったのを覚えている。

この映画と前後してだったが、私は同じ時期のヨーロッパの片隅で彡くのユダヤ人救出に執念を燃やした一人の日本人がいたことに、関心を持つようになった。

その人の名は、杉原千畝(ちうね)、日本の外交官である。

当時、ポーランドと国境を接していたリトアニア領事代理だった。

一九四〇年夏、すでにナチによるユダヤ人狩りがはじまっていた。

ナチの魔手を逃れて、第三国へ脱出するための通過ビザ(旅券の査証)を――と求めてきたユダヤ人たちに対し、杉原氏は外務省の指示に背いて、大量のビザを発給しつづけたというのである。

ヒトラーとナチ台頭させたドイツに、シンドラーのような人物がいたのはかすかな救いだが、同じファシズムを担った日本にも、ユダヤ難民に手を差し伸べた外交官がいたとは、うかつにも知らなかった。 |

杉原氏は、なぜ外務省の指示を無視したのか、無俔できたのだろうか。

ことはヒューマニズムの一言で割り切れるほどに、単純ではなさそうである。

さっそく世界地図をひろげてみる。調べ魔を自認する私は、まず日本領事館があったという当時の首都カウナス(ポーランド名ではコヴノ)は、どのあたりなのかを確かめたくなったのだった。

しかし、リトアニアという国自体が、日本人にはあまりなじみがないので、一般的には容易にぴんとこない。

12-10

ロシアとポーランドにはさまれて、バルト海に面した三つの小さな国は、北からエスーニア、ラトビア、リトアニアと並んでいる。

このうち、もっともヨーロッパ寄りに位置しているのがリトアニアである。

第二次大戦下のバルト三国は、ソ連とドイツとの大国のはざまに翻弄されて、双方の軍靴に踏みにじられた悲劇の歴史を刻んでいる。

ソ連の解体とバルト三国独立の機運とはほとんど同時進行だったが、やっとのこと自由を得たものの、ひとり立ちしてまだ七年ばかりだ。

世界地図をしげしげと見ているうち、私はふと気づく二とがあった。

モスクワを基点にして三角形の図を描けば、その左端はりトアニアの首都ビリニュスであり、北の端はサンクトペテルブルダである。

旧レニングラードのことだが、ここでも 独ソ戦のさなかに、恐るべき悲劇かあったの、私は知っている。

リトアニアの人びとにとってのソ連は目、全体主義の抑圧者として君臨したが、そのソ連でも、戦争の犠牲は、もっぱら罪のない市民層に集中している。

現代の戦争は、市民にとっては勝者も敗者もない。

たとえどのような名目をつけようとて、常に小さい者、弱い者、無名な者に、より過酷な犠牲を強いるのは、いかなる国のいかなる戦争、内乱といえどもあまりにもリアルな、疑いのない事実だろう。

しかし、そんな極限まで追い詰められたところにも、人間らしい心を失わなかった人がいたことに着目したいと思う。

やがて、私の頭の中の歯車は、いつのまにやらモスクワ~ビリュュス~カウナス~サンクトペテルブルグと、音を立てて回り出した。

ふとした関心が、未知なる扉を開くかのようであ个

一つの扉を闘けば、その奥に次なる扉があって、新たな発見がある。そこで毎日、欠かさずつけているメモとは別に 『生命をみつめる』と第したレボートを、日記ふうに書くことにしたいと思う。

2 あとがき top

本書のゲラ刷りに赤字を入れながら、私の頭にふと、ひらめいたのは、「人はパンのみに生きるものに非ず」の一語です。

人間は物質的な満足だけを目的にして生きるものではなく、精神的なよりどころが必要だということですが、それは少なくとも私の自我の芽生え始めた頃には、どうやら理想に近いような言葉だったかと思います。

というのは、敗戦後の日本はまだまだ貧しく、しかも最底辺の労働者だった私には、どんなに懸命に働いてみても、食うに事欠くような生活だったからです。

人間は一体何のために生きるるのか。食うために生きるのかか、生きるために食うのか、と自問せざるを得ませんでした。

しかし、いま“飽食の時代”にあって、多くの人びとが、当時の私と同様な問いいかけを、自分に向けているのではないのか。

なるほど、物質的な繁栄は得たけれども、それも実は見かけだけのものでしかなく、心の空白と危機とが、ようやく明らかになってきた深刻な現実と、どう対応したらよいのか。

ただ黙然と考えていれば、お先真っ暗、ストレスだらけになりそうです。

そんな時の私は、井戸の中の蛙ではないけれど、犬も歩けばなんとやらのほうに、目を向けてみたい。とにかく、一歩を踏み出してみたらということです。

もちろん、人それぞれの積極的な一歩が考えられますが、ちょっと日本を離れて遠くの国の人々の生活や生き方に触れながら、そこから自分たちのありようを考えてみるのはどうか。

もしかして、何んらかのヒントが得られるかもしれません。

物事を一面からだけ捉えるのではなく、また別な角度から見る目が、今とりわけ大事なのではないか、と思う日々です。

そんな気持で、自分の生きる意味を考えあぐねながら、リトアニア、ロシアと二つの国を駆け歩いて、第二次世界大戦下に人間らしく生きた人たちのことを取材し、旅日記ように書いてみました。

リトアニアでは、かっての首都カナウスに日本の一外交官、杉原千畝氏の足跡を追いましたが、陰ながら杉原氏を支えた方にお会いできて、直接にいろいろうかがえたのは幸せなことでした。

134-73

それこそ心あたたまるひとときでした。

次いでロシアに入り、サントクペテルブルグでの歴史の一コマに注目しましたが、戦慄すべき極限状況にありながらも、幼女の形見のパンを残し得た人たちには、改めて畏敬の念を強くしました。レーロチカの食べ残したパンの一片は、なんと大きく、すがすがしく見えたことか。

いついかなる時代といえども、人が人として生きるには、「パンのみ」ではなかったことを、リトアニアでもロシアでも共に心に刻むことができました。

先行き不透明の混沌とした現実に、いささか明日への展望を得たような思いで、ペンを進められたのは嬉しいことです。

さて、ほっと一息ついて、これまでの道のりを振り返れば、なじみの草の根出版会による「母と子でみる愛と平和の図書館」シリーズは、その第一冊目が、私の『東京大空襲』でした。

以来一五年あまり、東京から日本へ、アジアから世界へと視野を広げ、それぞれの歴史の現場に立って、体験者からの証言を基調にまとめた拙著も、本書でちょうど二〇冊になります。

もちろん、編集部の理解と熱意と、カメラマンの活躍なしにはできなかったわけですが、我ながら、「思えば遠くへ来たもんだ……」と、感無量です。

戦後も半世紀もが過ぎて、マスコミから「戦後」の文字が消えてしまい、戦争体験者の残り時間が少なくなってきました。

その分、戦争を知らぬ世代が多くなったわけですが、迫体験のためのテキストとして、拙著シリーズが多少ともお役に立てば……と願う次第です。

本書をまとめるために、内外のたくさんの方々のご協力を得ました。

とくに杉原千畝夫人の杉原幸子さん、カウナス在住のウルビダーテさん、またサンクトペテルブルグでは、レーロチカの姉のワレンチナ、リジアさん、さらにバラの学校のワーリャ(ワレンチナ・カリーニナ)先生ほか、お世話になった方々を、奥付けページ上段に記させていただきました。

心からの御礼を申し上げるとともに、みなさん方のご健康とご活躍を期待して、ペンをおくことにいたします。またいつか、再会の日を心待ちにしながら……

一九九八年二月 著者

3 主な参考資料 top

杉原幸子著『六千人の澂のビザ・新版』(大正出版)

杉原幸子監修、渡辺勝正編著『決断・命のビザ』(大正出版)

杉原幸子・杉原弘樹著『杉原千畝物語――命のビザをありがとう』(金の星社)

篠輝久著『約束の国への長い旅』(リブリオ出版)

平石耕一脚本『センポ・スギハァラ』(劇団銅鑼)

中日新聞社社会部編『自由への逃走――杉原ビザとユダヤ人』(東京新聞出版局)

ソリー・カブール著、大谷堅志郎訳『日本人に救われたユダヤ人の手記』(講談社)

ゾラフ・バルハフティク著、滝川義人訳『日本に来たユダヤ難民』(原書房)

マイケル・ベーレンバウム著、芝健介監修、石川順子他訳‥ホロコースト全史」(創元社)

パスカル・ロロ著、浅見辰典訳『アルト三国』(白水社・文庫クセジュ)

百瀬宏他著『環バルト海――地球協力のゆくえ』(岩波新書)

地球の歩き方(67)『バルトの国々 96~97版』(ダイヤモンド・ビッグ社)

小川和男著『ソ連解体後――経済の現実』(岩波新書)

徳山喜雄著『苦悩するロシア』(三一書房)

D・V・パブロフ著、藤木行三他訳『封鎖下のレニンダラード』(大陸書房)

山本茂他著『地球を旅する地理の本⑤、東ヨーロッパ・旧ソ連』(大月書店)

荒井信一、早乙女勝元監修、『写真・絵画集成 世界の「戦争と平和」博物館』

(全六巻・ロシア編は第三巻・日本図書センター)

早乙女腰元編『母と子でみるターニャの詩』(草の根出版会)

早乙女勝元文、矢崎芳則絵「ターニャの日記」(草の根出版会)

早乙女勝元著「愛といのちの日記――アンネの時代に散った少女たち」

(小学館・早乙女勝元自選集8に全文収録.

早乙女 勝元(さおとめ かつもと)

東京・足立区に生まれる。戦争と貧困の中で、町工場に働きながら文学を志す。

東京空襲を記録する会の推進力となり、東京大空襲の語り部となる。

主な著書に『早乙女勝元自選集 愛といのちの記録、』(全12巻、草の根出版会)

『東京大空襲』(岩波新書)、『東京が燃えた日』『生きることと学ぶこと』(岩波ジュニア新書)

また草の根出版会〈母と子でみるシリーズ〉など多数

旅程・資料などの協力(順不同・敬称略)

ホンダ・トラベルサービス株式会社(本多一重、相原美千代)

〈協 力〉 カウナス関係=杉原美智、渡辺勝正、中田新一、Ksaveras PLANCIUNAS

サンクトペテルブルグ関係=斎藤 肇、宮副尋子。

第35学校、第90専門学校、第83学校(バラの学校)

〈写 真〉久保崎輯、重田敞弘、鷹取忠治、山本耕二、大正出版、ピスカリヨフ墓地記念館、旧ノーボスチ通信社

〈資料など〉田辺素子(劇団銅鑼)、高森次男、天水早苗、上田精一、村上ますえ

〈翻 訳〉田悟恒雄、大田美紀、米村千亜紀、早乙女愛

〈装幀・レイアウト〉 梅津勝恵、中村吉郎

top

****************************************

|