|

****************************************

Home リトアニア領事 アンネ・フランク 湾岸戦争症候群 キューバ 南アフリカ共和国 ベルリンの壁

壁の消えたベルリン

(山本耕二編 母と子でみる12 草の根出版会 1990年刊)

1 グラビア

2 あとがきにかえて

3 東・西ドイツ略年表と地図

別ページ

その一

その二

その三

その四 |

壁の崩壊が意味するように、東西冷戦下の力関係が変化し、今まであった東西の軍事同盟は有名無実となりつつある。

おたがいを敵とみたてていたことによって存在していた軍事同盟だから、おたがいが敵対関係でなくなってしまえば、まさに無用の長物である。

人間社会の歴史は紆余(うよ)曲折し、多大な犠牲を払いながらも、少しずつ進歩の歴史を歩んでいる。

人間の尊厳や生きることの尊さ、相手への思いやりを、たんに同じ国に住む民族というせまい関係だけでなく、国と国、国という枠をこえた世界中の人間との関係に発展させていくことが、いまほど可能で大切なときはない。 (本書「あとがき」から) |

|

1 グラビア

|

壁のむこうに何があった?

東・西ドイツは45年の歴史をへて統一へと歩きはじめた

|

チェックポイント・チャーリーは、

壁ができたころは唯一の検問所であった

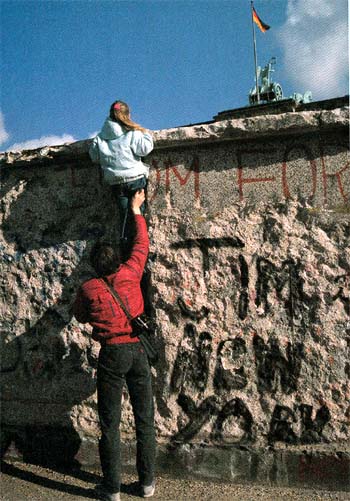

東側の壁にかかれた絵。

やっと手にいれた自由を心から喜んでいるようだ

|

2 あとがきにかえて

六月二二日に、チェックポイント・チャーリ(検問所)の撤去のための記念式典が、六ヵ国(東・西独、米、英、仏、ソ)の外相出席のもとで行われた。

西側部分の“プレハブでできた小さな検問所”は、クレーンで吊り上げられ、あっというまに消えてしまった。

今後は壁博物館の一部として保存されるそうだ。

東側の警備兵が現場でテレビのインタビューに「もっと早くなくなればよかった」と笑顔で答えていたが、東西冷戦時代の終焉(しゅうえん)を願う人々の気持を代弁しているようであった。

壁の崩壊によってえられた自由への喜びもつかのまに、通貨統合から東西ドイツの統合へと、予想をうわまわるスピードでつきすすんでいる。

昨年壁が崩壊した後、短時間のうちに、このように進展することを誰が予測できたであろうか。

ヨーロッパ各地の反応も、あまりのはやさに危惧の念をもっている国も多い。

三月の選挙でCDUが圧勝したときから、今日の状態は予想されたことではあるが、東独市民の生活への不安は予想以上のものであろう。

選挙の公約では早期統一こそが東独を豊かにする、と言いつづけてきた西独のコール首相をはじめとする早期統一推進派のもくろみのように、かならずしも東独の国内への企業誘致はうまくすすんでいない。

東独内の国有企業が倒産しても、西側企業を誘致して雇用の促進をはかり、失業人口を吸収していくという計画は、西側企業の投資へのためらいや東独の企業環境の不整備もあって、当初の予定をはるかにしたまわっているのが現状である。

七月一日に通貨統合が実施され、いよいよ西マルクが東・西ドイツの共通貨幣となった。完全に東独の経済的主権は西独に従うことになった。

通貨の交換を行った東独市民も当座の生活費を両替する人がほとんどで、西側の商品を自由に買える西マルクを手にしても、西側の商品にとびつく人は予想を下回って意外と少ない。

将来の不安を考えると当然のことであろう。

しかし、確実に失業の時代がはじまった。

今年中には五〇万人とも、いや一〜二〇〇万人ともいわれる失業者の数は、東独市民にとってはまさに現実の大問題となった。

労働者は警告ストを行うなど、一方的な切り捨てに抗議の姿勢をしめし、市民も生活防衛のために政府への要求を掲げ始めた。

ソ連のゴルバチョフ大統領のペレストロイカ路線が、果たしていつまでつづけられるかを危惧する西独としては、とりあえず統一のプログラムを一歩でも進め、統一国家としての既成事実を不動のものにしたい。

ほとんど信じられなかった、今年度中の東・西ドイツの統一総選挙も現実の問題となりつつある。

西独与党のコール首相としても、東・西ドイツ統一という成果が色あそないうちに総選挙を行いたいとの意向のようだ。

東・西ドイツの統一スケジュールがこうまで早くなっていく背景には、かっての東西の超二大国であった米、ソが長期間の軍拡競争のあげく、互いに経済的に疲弊して経済的に強いドイツをそう簡単にコントロールできない事情もある。

壁の崩壊が意味するように、東西冷戦下の力関係が変化し、今まであった東西の軍事同盟は有名無実になりつつある。

お互いを敵とみたてていたことによって存在していた軍事同盟だが、お互いが敵対関係でなくなってしまえばまさに無用の長物である。

人間社会の歴史は紆余曲折し、多大な犠牲を払いながらも、少しずつ進歩の歴史を歩んでいる人間の尊厳や生きることの尊さ、相手への思いやりを、たんに同じ国に住む民族という狭い関係だけでなく、国と国、国という枠をこえた世界中の人間との関係に発展させていくことが、今ほど可能で大切な時はない。

一九九〇年七月 山本耕二

山本耕二(やまもとこうじ)

早稲田大学、東京総合写専学校卒。田村茂氏の助手をへて1968年からフリーの写真家。

現在はヨーロッパを中心に取材、撮影をしている。 日本写真家協会会員。

『ワイン』シリーズ(読売新聞社)『世界のワイン』シリーズ(日本テレビ出版局)

「天竜川」(信濃路社)

『運河からニイハオ』 個展(東京、大阪、名古屋、広島、札幌)

映画『あヽ野麦峠』『敦煌』『オーロラの下で』などのスチール撮影。

資料提供・取材協力

Ursula Schmiedel, Giinter SchmiedeJ, Alexander Gerber

3 東・西ドイツ略年表〈東欧との関連で〉

| 西暦年 |

月日 |

で き ご と |

1945

1949

1952

1953

1961

1968

1969

1980

1985

1988

1989

1990

|

5/8

5

10

6/17

11

8/13

1/5

8/20

4

9/22

3

9

2/15

4/25

5/2

5/15

6/4

8〜

9/11

9/12

9〜10

10/7

10/18

10/23

11/4

11/8

11/9

12/2

12/13

12/22

12/23

12/29

3/18

4/13

5/6

7/1 |

米英ソ三ヵ国 戦後処理についてヤルタで会談をおこなう

第一次世界人戦 ドイツ無条件降伏

ドイツ連邦共和国(西ドイツ)発足

ドイツ民主共和国(東ドイツ)発足

東ドイツによる東・西ドイツ国境の封鎖

ベルリンで労働者が蜂起するが、ソ連軍に鎮圧される

ハンガリー市民が自由を求めて決起する

ソ連軍がハンガリーに介入し鎮圧する

東・西ベルリンの「壁」がつくられる

チェコスロバキア ドブチェク共産党書記長に就任。

人間の顔をした社会士義をめざす「プラ「の春」はじまる

プラハにワルシャワ条約五ヵ国軍が介入

ドブチェク書記長辞任し、「プラハの春」終る

ボーランド「連帯」が発足

ソ連 ゴルバチョフ共産党書記長に就任

ハンガリーで「民主フォーラム」が結成される

ソ連軍 アフガニスタンから撤退する

ハンガリーに駐留のソ連軍が撤退を開始する

ハンガリーがオーストリア国境の鉄条網を撤去

チェコスロバキアに駐留のソ連軍が撤退を開始する

ポーランドの選挙で「連帯」が圧倒的な勝利をえる

東独市民の大量脱出がつづく

ハンガリー 東独市民に国境を開放する

東独の「新フォーラム」が結成される

ポーランド マゾビエッキ(連帯)による連立内閣発足

東独ライブチッヒのデモつづく

東独建国四〇周年記念日に、東ベルリンで市民による大規模なデモが行なわれる

東独ホーネッカー国家評議会議長退陣

ハンガリー 人民共和国から共和国に国名を変更する

ペルリンで百万人デモが行なわれる

東独の全政治局員が辞任する

ベルリンの壁が開放される

米ソによるマルタ会談が行なわれる

ブルガリア ジフコフ共産党前書記長が党から除名される

東独 ブランデンブルク門が開通される

ルーマニアのチャウチェスク政権崩壊

東・西ドイツ市民の往来が自由になる

チェコスロバキア 民主フォラムのハベルが新大統領に就任

東ドイツ初の自由選挙 CDUが圧勝する

デメジエール(CDU党首)内閣発足

東独の地方選挙

東・西ドイツの通貨統合条約が実施にうつされる |

top

****************************************

|