|

****************************************

Home リトアニア領事 アンネ・フランク 湾岸戦争症候群 キューバ 南アフリカ共和国 ベルリンの壁

湾岸戦争症候群

(松野哲朗・文 山本耕二・写真 母と子でみる 42 草の根出版会 1998年刊)

|

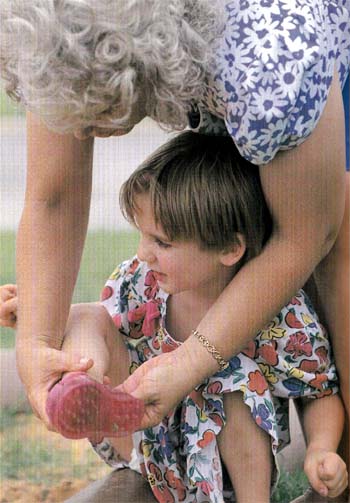

メリッサ・ポーウィ(六章3参照)

|

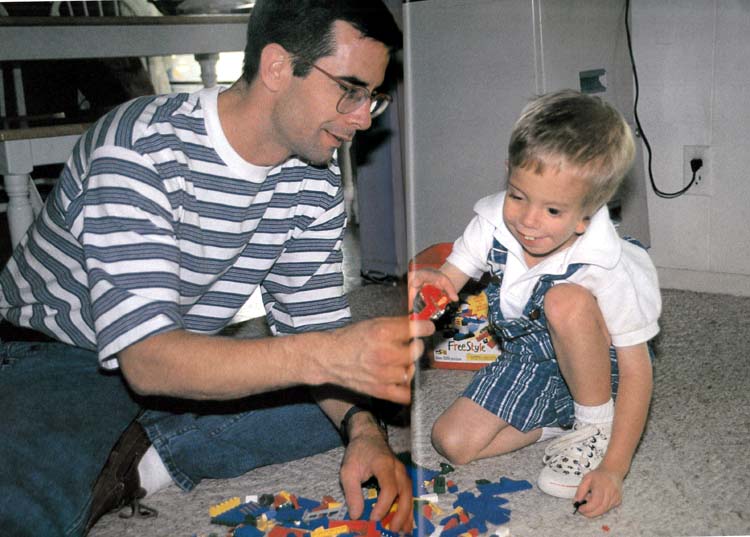

ザッカリー・スミス(三章3参照)

|

|

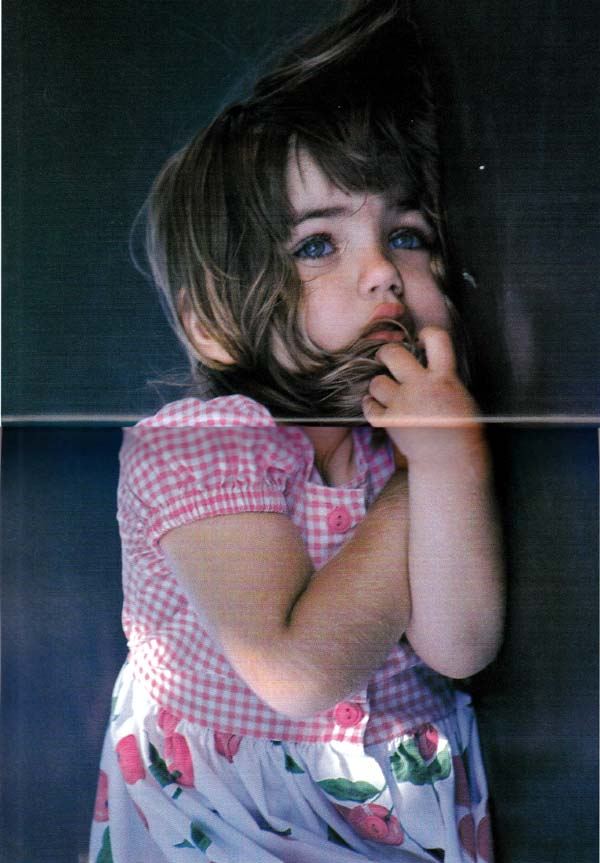

テレイジャ・デイビス(三章6参照)

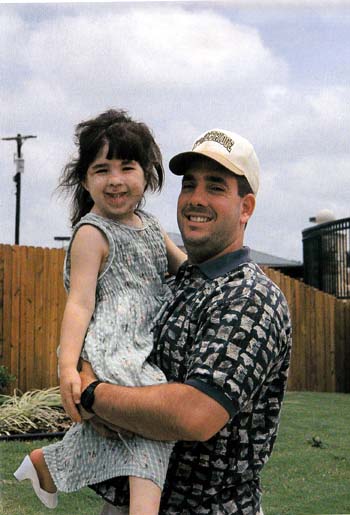

セドリック・ミラー(六章2参照)

|

ケネディー・クラーク(五章1参照) |

ザッカリー・バード(三章5参照) |

1 あとがき top

一九九七年六月から七月にかけてのアメリカでの取材から、早くも一年以上が過ぎた。

アイダホ・ルイストンの町を離れる朝、あまり体調のよくなさそうなデイビッド・スミスが、美しい酪農の風景が描かれた小瓶をみやげに持たせてくれた。

「僕たちのことを忘れないように――」

そう言ったときの彼の真剣なまなざしが、いまも忘れられない。

この一年、デイビッドがくれた小瓶をながめながら、自分の無力さを痛感せざるをえなかった。

医者であれば、彼らの治療に取組むこともできるだろう。

そしてせめてアメリカに住んでいれば……。

彼らの住む町から遠く離れた日本で、湾岸戦争症候群の問題に関心を持ちつづけることのむずかしさを感じた。

アメリカ帰還兵の症候群との関連では、その後、米下院・人的資源小委員会が、この問題に関ずる条例制定や統括機関設立を提言する最終報告書を採択し、「症候群の原因究明作業は新局面を迎え」たとするニュースを知り(九七年一一月二日『毎日新聞』)、少し希望を与えられた。

小委員会の同報告書は「連邦政府は(元兵士の声に)ふさがった耳と冷たい心臓と閉ざされた心で対処した」と、アメリカのために命を賭した兵士に対する国家の姿勢を批判し、国防総省などから独立した指導的機関設立を宣言した。

報告書の提言内容は、きっとアメリカで出会った元兵士たちやその家族にも注目されたことだろう(以下はその一部)。

●国防総省と退役軍人省は、摂取したワクチンや劣化ウラン弾への被曝など個人別の湾岸戦争医療記録発見に全力をつくす。

●大統領は湾岸戦争症候群に関連した文書の機密指定解除に対する努力を指示する。

●国防総省が記録保持を履行しない場合は、告知なしに薬物を投与された軍人が、つづいてひき起こしたいかなる病気も、軍医に関連するとみなす。

●退役軍人省と国防総省の臨床医は、神経組織に有毒な毒物を浴びた症状に対処する新たな治療法を意欲的に追求する。

●治療記録紛失のために却下された元従軍兵士の補償要求を再調査する。 |

あまりに当然のことをうたった一連の提言。

これをもとに、その後症候群に苦しんでいる人々がどうなったのか、私はまだ知らない。

取材しなければならない問題は、いまも山積するが、とりあえず現時点までにきいた話を不十分ながらこの一冊にまとめる。

病気や薬品の問題では、アメリカでの取材後に、日本で何人かの医師の方に相談させていただいた。

しかし医学分野は全くの素人である私には、今回の取材において、まだ理解しかねている点も多く、不十分な記載箇所も出るであろうことをお許しいただきたい。

草の根出版合の梅津勝恵さん、そしてカメラマンの山本耕二さんには、自由に書いたらいいといつも励まされ勇気づけらた。

アメリカで取材に協力していただいた方々とあわせて感謝したい。

一九九八年一〇月二〇日 松野哲朗

松野 哲朗(まつの てつろう)

1962年長崎県生まれ。 1986年東京外国語大学スペイン語科卒業。

1985年日本キューバ友好協会・チリ人民連帯日本委員会事務局長

1990年映画会社・大映の主に宣伝部

1994年テレビ番組製作会社オルタスジャパンで主にドキュメンタリー番組の製作に携わる

1998年IPCテレビジョンネットワーク。

在日の中南米の人々を主な対象とするテレビ番組の製作に従事する

山本 耕二(やまもと こうじ)

1942年東京都生まれ。早稲田大学、東京総合写真専門学校卒業

主にヨーロッパ、アメリカで取材、撮影をおこなっている

著書「壁の消えたベルリン」「サンクトペテルブルグ探訪」

「戦争と日系アメリカ人」『パリの亡命者たち』以上草の根出版会

共編『世界の戦争と平和博物館』(6巻)

『日本人移民』(4巻)以上日本図書センター |

top

****************************************

|