|

****************************************

Home リトアニア領事 アンネ・フランク 湾岸戦争症候群 キューバ 南アフリカ共和国 ベルリンの壁

新生南アフリカ共和国

(吉田一法 写真と文 母と子でみる 26 草の根出版会 1995年刊)

1 グラビア

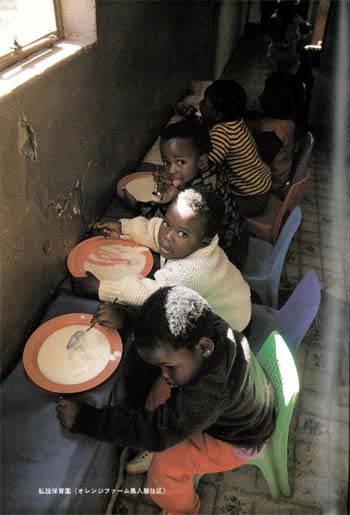

私設保育園(オレンジファーム黒人居住区) |

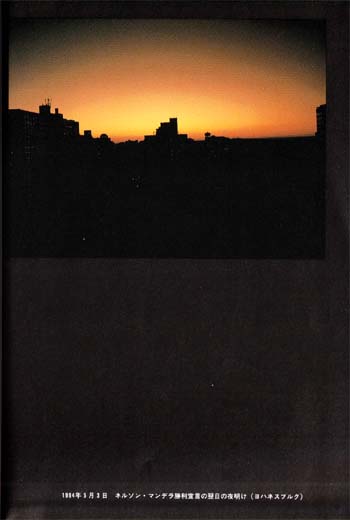

1994年5月3日、ネルソン・マンデラ勝利宣言の

翌日の夜明け(ヨハネスブルグ) |

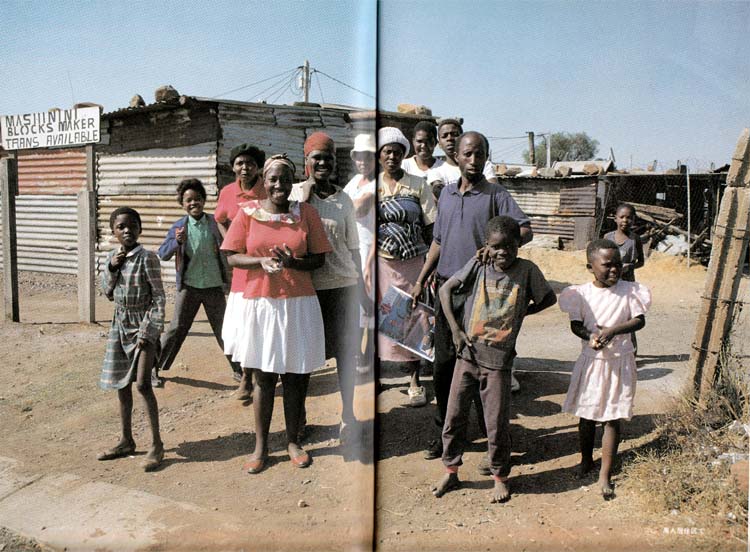

黒人居住区で |

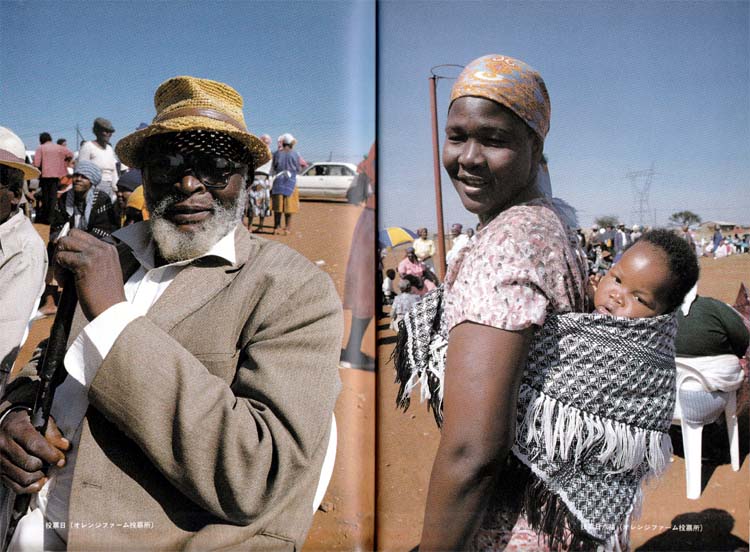

投票日(オレンジファーム投票所) |

|

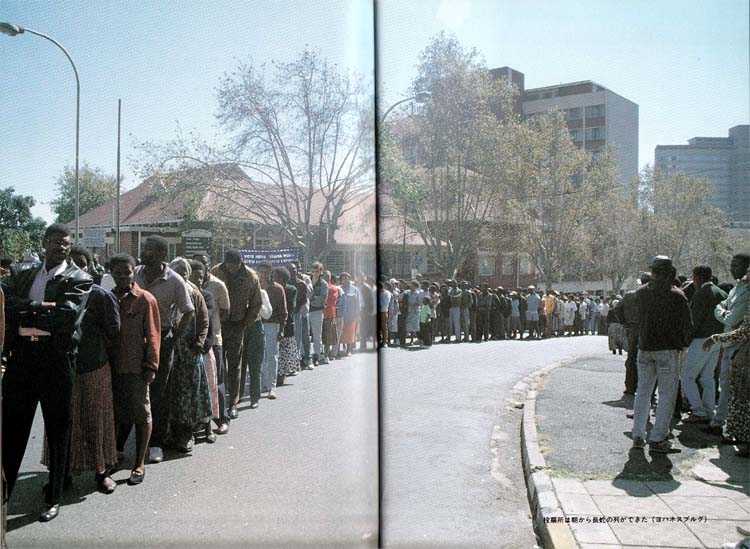

投票所は朝から長蛇の行列ができた(ヨハネスブルグ)

|

2 あとがき

マンデラ大統領が就任した翌月、日本の新聞の片隅に、南アフリカ共和国で六歳以下の子供と妊婦の医療費が無料になった、と報じられた。

私は、思わず“すばらしい!”心で叫んだ。

私が訪れた昨年四月、早朝のヒルブロウの街路に数多くのホームレスの家族が、肩を寄せ合い眠っていた。

近づいてもぐっすり眠っているのか目を覚さない。

そのなかに幼児もいた。

病気になったらどうするのだろう、と気になってべニーに聞くと「とても病院などかかれないね。ひどくなると死ぬしかないなあ」と、きわめて簡単な返事だった。

その記事を見て、あの子供たちの姿が浮かんだのだ。

南アフリカの面積は、日本が三つ入るほどの広さがある。

海岸線に沿って穀物・果物の農園が広がっている。

鉱山はヨハネスブルグを中心に点在しており、奥地に入るとウラニウムの鉱山、そして動物たちのすむ草原が広がっている。

南アフリカ固有の植物をふくめて三二万種の植物群、豊かな天然資源、平均気温二七度、実に住みよい国である。

それでありながら先住民の黒人は三〇〇年の長きにわたって白人の支配のもとで、貧しい生活を強いられてきたのである。

解放されたいま、過去の苦難の歴史をふまえ“虹の国”を目指して歩き出した南アフリカ。

私が味わった苦い経験も、やがては消てゆくだろう。

しかし、その日程はきびしく、相当の時間を必要とするだろう。

ジグザグしながらも、南アフリカは着実に前に向かって進んでいるのである。

人間の尊厳を取旦戻した南アフリカの人たちが、どんな社会をつくり上げていくか、それを見守りながら、いずれまた訪れなければと思っている。

最後に、出版にあたり取材に協力していただいた日本電波ニュース社の石垣巳佐夫氏と南アフリカ取材スタッフの方々、編集・レイアウトなど細やかに製作していただいた梅津勝恵氏に深く感謝いたします。

一九九五年夏 吉田一法

吉田一法(よしだかずのり)

1938年 長野県に生まれる。幼少期から高校まで広島県大竹市で過す。

写真短期大学卒業と同時にカメラマンとなる。 日本写真家協会会員。

主な著書『エンゼルの青春 森永ヒ素ミルク被災児の記録』で、日本ジャーナリスト会議奨励賞を受ける。

「カズ、おもては雨なの」(草土文化)ほか |

3 参考文献など

●マンデラ歓迎日本委員会編『ポスト・アパルトヘイト』(日本評論社、一九九二年)

●ネルソン・マンデラ著、浜谷喜美子訳『ネルソン・マンデラ 闘いはわが人生』(三一書房、一九九二年)

●ファティマ・ミーア著、楠瀬佳子他訳『ネルソン・マンデラ伝――こぶしは希望より高く』(明石書店、一九九〇年)

●ミリアム・マケバ/ジェームズ・ホール著、さくまゆみ子訳『わたしは歌う――リアム・マケバ自伝』(福音館日曜日文庫、一九九四年)

●ドナルド・ウッズ文、マイク・ボストック絵、天笠啓祐/楠瀬倖子訳『アパルトヘイト問題入門』(第三書館、一九九〇年)

●英連邦賢人調告団、笹生博夫他訳『アパルトヘイト自書――英連邦調査団報告』(現代企画室、一九八七年)

●篠田豊『アパルトヘイト、なぜ?――南アの実情、歴史、そして私たち』(岩波ブックレット、一九八五年)

top

****************************************

|