|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

二章 ネルソン・マンデラとANC

|

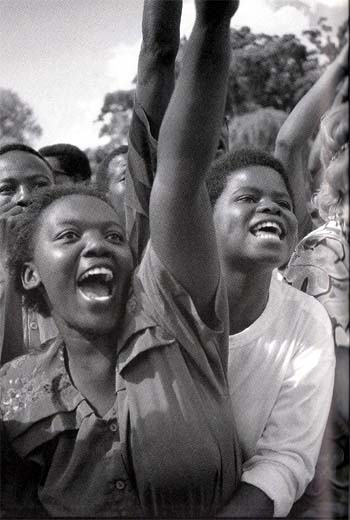

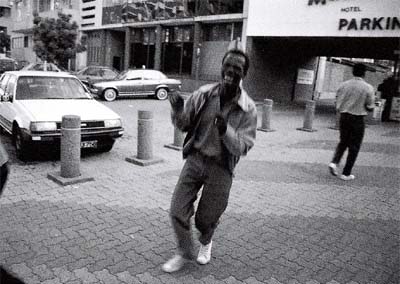

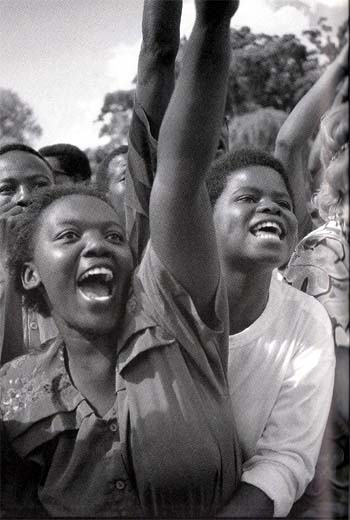

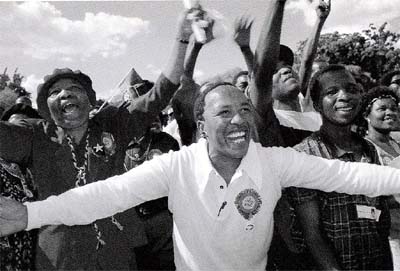

「どんな妨害があったって、私らが勝つさ」

街では爆破事件、ANCにむけての武力攻撃、殺人テロなどが

あちこちで起きていた(動物園広場のANC集会)

1 動物園での集会

四月一六日午後、動物園広場で開かれたANCの集会に出かけた。会場はお祭りだった。

ANCのマーク入りのバッチ、旗、Tシャツなどの販売している露店のそばに、なにか焼かれて煙を上げている犀台があり、のぞくと大きなフランイパンのなかに、分厚いステーキ(アフリカンステーキ)が焼かれていて、肉の周囲に油がにじみそれが煙を上げ、じゅうじゅうと音を立てていた。

一枚二五ランドのアフリカンステーキはいい味で、人々には人気があった。 |

「アマンドラ!」これは黒人の勝利に向けた叫びだった

|

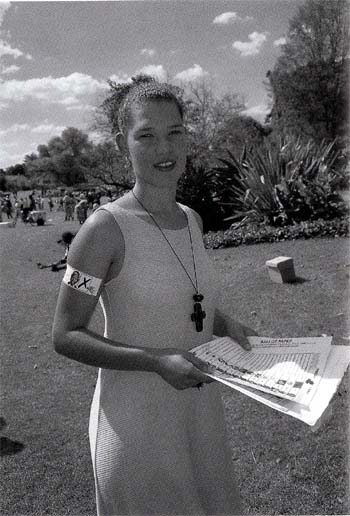

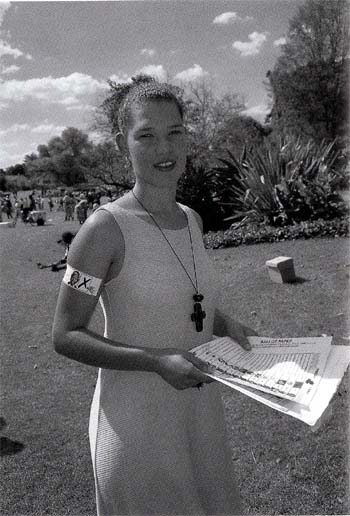

その脇をぬけると、投票指導所があり、本物とそっくりの投票用紙が用意され、ていねいに鉛筆で印をつけるところまで指導していた。

そこには長い列ができていた。

投票の方法は、自分の支持する候補者の写真の脇にある、

四角い囲いに×を入れる方法がとられていた。

高齢者に文盲の多い南アフリカでは、この写真入りの投票用紙は理にかなった方法に違いない。

会場に入ると舞台の右の方に大きなテン卜が張られ、入口にレストランと書かれた札が立てられ、メニューと値段が表記されていた。

臨時に設けられた高級レストランで、これもANCの支持者が設けたレストランらしくけっこう繁盛していた。

もちろんその収益は選挙運動資金の一部となるようだった。会場には大勢の人が集まってきていた。

黒人のほかにカラードや白人、フランス人なども参加していた。

ANC私設軍隊、ウムコント・ウェ・シズウェ(民族の槍)の兵士が、濃い緑の制服を着て警戒にあたっていた。

今まで、インカタという政治集団からしばしば襲撃をかけられ、銃撃戦が繰返されていた。そのインカタにたいする備えでもあった。

ウムコント・ウェ・シズウェは一九六一年一二月創立した、ANCの地下武装組織である。

一九一二年、ANCは創立され、反アパルトヘイト、反政府運動の中心的役割を果たしてきたが、当初その運動は、インドのガンジーの非暴力、つまり暴力を使わず運動をすすめていく方法をとっていた。

しかし、これは非暴力をいいことに、警官による一方的な傷害、虐殺はあとをたたず、多くの犠牲者がでた。

犠牲者の増加は、支持者の中に抑えきれぬ不満を生み出した。

ANCは、ますます激しくなる警官の暴力を抑え、犠牲を防ぐため地下武装組織をつくり、武力には武力で対抗することを決定した。

そしてつくられたのが、ウムコント・ウェ・シズウェ(民族の槍)とよばれる軍事組織だった。

この日、警戒されているインカタは、ANCから意見の違いで別れた政党で、インカタという名前は「民族解放運動」を意味している。

一九七五年、ズールー族を中心とした部族主義の政治団体として出発した。

アパルトヘイトには反対の立場をとり、最初はANCとも歩調をともにし、この選挙には候補者を出していた。

しかし途中から方向を変え、選挙に反対することを宣言し、ANCの方針に反対し、異常な敵愾心(てきがいしん)を抱くようになっていた。

そしてこの頃では自動小銃、機関銃で装備したデモ隊がしばしばANCの本部や集会までも襲撃し、銃撃戦を繰返していた。

また、居住区に住むANC支持者にも、テロをもって殺害するなど、狂気じみた集団に変っていた。

|

ANC集会の参加者はよく踊り、よく叫んだ

|

陽気に「アマンドラ」を叫ぶ女性たち

|

国民党から密かに支持をうけ、武器の供与や資金までもでていると、確かな証拠もあがっているらしかった。

私が到着する三日前も、ANCの本部を襲撃して、銃撃戦となり双方に死者を出した。

この日も、インカタによる襲撃が予想された。

この組織は最大勢力を誇るズールー族を中心とし、もしインカタが投票を棄権するとなると、選挙そのものが成立しなくなるおそれがあった。

「こわくないかい。選挙は無事終るかな」

民族衣装で身をくるみ、しゃれた帽子をかぶった中年の女性に問いかけると、

「なーに、大丈夫さ。私らがついてるからね」といって、彼女は黒いまるい顔でにっこりと笑った。

歯がきわだって白くみえ、それがやけに確信を印象づけた。

そしてそれは全く的中した。インカタは、のちに選挙に参加し無事選挙は成功したのである。

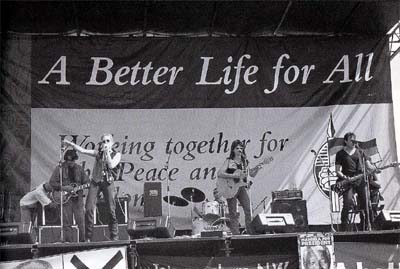

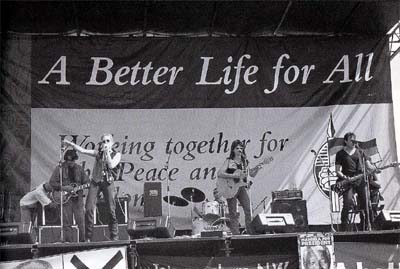

舞台のうえでは、合唱団が「マンデラ、マンデラ、あなたは自由になった」と歌っていた。

透きとおるようなアフリカの空の下を、アフリ力の音楽が流れ、踊り好きな参加者は歌に合わせて身体を大きくひねり、足でステップをとり、ともに歌い時々全員で「アマンドラー」と、こぶしを振り上げた。

「アマンドラ」の語源は、大きな樹のことで、アフリカでは暑い夏は涼しい木陰をつくり、安定した大きな樹は頼りがいがあり、そういうところから「力を!」とか「権力をわれらに!」などの意味をふくめて使われていると説明をうけた。

午後一時予定の集会の開会は、四時になってやっと始まった。

アフリカ時間は三時間も四時間も遅れることをこのとき知った。

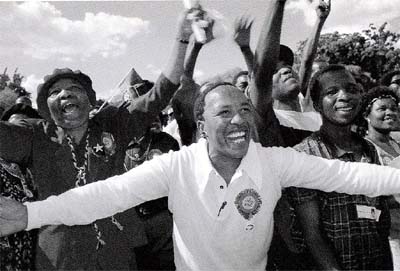

やがて、どっとざわめきが起こった。

マンデラがきたのかと思ったが、隣の大に聞くとトウキョウーソフアレといって、ANCのスポークスマンだと教えてくれ、「将来マンデラの跡継ぎになるかもしれない」と話してくれた。

やがて長い演説が始まったが、演説の途中で参加者全員の「アマンドラー」という唱和が時々はいり、最後まで誰も退屈など感じていない様子だった。

|

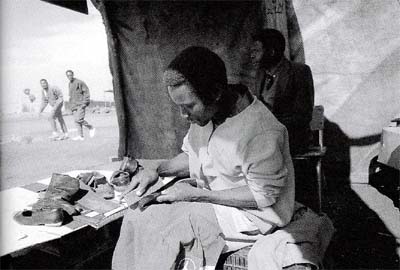

アフリカNo1バンドもANCの集会にかけつけた

集会でカンパのための物品販売

|

ANCの集会に参加したアフリカーナの女性

|

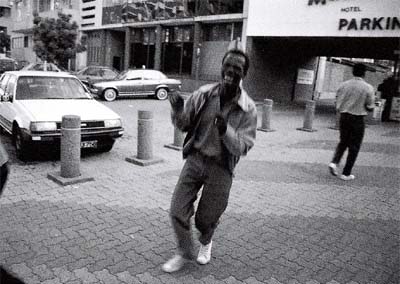

2 ソウェトを行く top

ペニー(三七歳)に出会ったのは、集会を取材した翌日(一七日)だった。

ホテル・マリストンの玄関には、いつも多くのタクシーが停まっていた。

すべて黒人の運転手で占められていて、白人のタクシーは一度も見かけなかった。

彼らに暗黙の了解があるのか、ここで客まちをしているタクシーは、いつも同じ運転手だった。

なかにはタクシーに寝とまりしている運転手もいた。

そのなかで愛想のいい、身体の大きな存在感のある、ボス的なタクシーの運転手と私は交渉をはじめた。

名前はオスカー。 |

すばらしい友人となったタクシー運転手ペニー

|

顔が大きく卵型の顔をしているオスカーは、「ソウェトに行きたいんだけど、連れていってくれないか」と言う頼みに、ボス的風格に似合わずひどくしぶる。

「走る車のなかから見るだけだったらいってもいいよ」と言う。

「なぜだ」と聞くと、「怖くていやだ。襲われるかもしれないからね」と言う。

ソウェトは、ヨハネスブルグから約三〇キロほど離れたところにあり、とても貧しく治安が悪いと聞かされていた。

着いたばかりのとき出会った災難のことも思い起こし不安が襲った。

しかし、人がそこで生活を営んでいるということは、悪い言葉かりではない。

人を信じよう。なにかあれば、その時にはその時のことだ。飛び込んでみなければ何もわからない。

胸にわいてきた不安を打ち消して、「じゃあ、ほかの運転手と交渉してみよう」と言うと「そうしてくれ」という。

別の運転手は、もっとひどかった。ソウェトと聞いただけで目がつり上がった。

とても「行ける」というような状況ではなかった。

その時一人の運転手が帰ってきた。ソウェト行きの仕事だと言うと、「いいよ」と引受けてくれた。

名はべニーといった。

「ソウェトに入って、写真を撮りたいんだけど、誰か知ってる人いるかな」

「みんな知っているよ。写真は簡単に撮れるよ。

おれの家を撮ればいい。おれの家はソウェトにあるんだ」

「えっ。それはありかたい。家族と子供や奥さんも撮らしてもらえるか」

「もちろん撮れるさ。友だちだってたくさんいるし、みんなに頼んでやるよ」

「危険はない」

「ノー プロブリム(大丈夫だよ)」

「何を心配してるんだ」といったようすで彼は笑って答えた。

信じていいのか。何が起こっても不思議ではないヨハネスブルグで、ペニーの言葉を信していいのかどうか、とにかく飛び込んでみよう。

「どうだ。一〇日間、朝一〇時から午後三時までということで契約しないか」

「いいよ。一日二三〇ランドもらいたいんだけど」

こうしてペニーとの交際がはしまった。

のちにベニーと私は、たんなる運転手と乗客という関係を乗り越え、家族を含めた交際になった。

彼はすばらしい教師であり、助手としてもすばらしい働きをしてくれた。

ただ時間にルーズで、時々約束を守らないのが欠陥だったが、これはペニーの問題というよりは、どうも南アフリカの民族習慣のようだった。

もしペニーがいなかったら、ソウェトのことも、南アフリカ共和国のことに関しても、理解できなかったにちがいない。

私を乗せたペニーの車は、ヨハネスブルグの街をぬけた。うしろをふりかえると、高層ビルの群れが、広い平地の中に屹立していた。

「ペニー、タクシーのボスはいるのか」

「いないよ」

「収入はどこか組織に収めなければならないのか」

「いや必要ないよ。みんな自分の収入になるんだ。

この車も自分のものだし、みんなも自分の車で商売しているんだ」

「あそこにいつもいる“ふとっちよ”はどうなんだ」

「彼も同じ運転手さ」

「ボスかと思ったよ」

「はっはっ! 彼にはそんな力ないよ」

「どうして彼らはソウェトに行くの嫌がるんだ」

「彼らと政治の考え方が違うからさ。ぼくの村では、違ってもかまわないんだけどね。へたをすると殺される村もあるんだよ。

ついこの前も夜中インカタに家を襲われ、ぼくの仲間が家族とも殺されたばかりなんだ」

彼は言葉をきると息をついた。

「彼らの住んでいた村では、そうだったのかも知れないね。インカタという政治組織の強いところではね。

インカタは絶えずテロを繰返しているから。彼らはインカタ支持だからね。反対派は、自分たちの組織と同じように相手を攻撃をすると信じているのかもしれないね」

車は郊外を走っていった。道路の左にベランダ付きの家、広い庭のあるきれいな大きな家がつづいている。

「ここは白人の家か」

「そうだ」

ペニーは、言葉すくなに答えた。

家が途絶えると、しばらく草むらと空き地がつづいた。向かいに小高い丘が現れた。その中腹に、白い家が丘を登るように建っている。

「あれも白人の家か」

さっきの住宅と比べると家の規模はかなり劣る。

「いや、インド人の家だ」

丘をこえると視界が急に広がった。

太陽がさんさんと照る大地が現れ、その上をアフリカの風が、原野に生えている細い枯れ草をゆるがせて彼方に流れていた。

その原野の中央を、私たちがこれから走る幅広い車道が一本真っ直ぐに延び、その先は次第に細くなりやがて点となりさらに延びていた。

ペニーは、この道路を南西の方向に車を走らせた。かなり走ったころ、風車のある瀟洒(しょうしゃ=スマート)な大きな家が一軒あった。

「白人の農家だ」

とペニーは教えてくれた。いまは季節はずれで農産物は見当たらなかった。

「この土地は良く肥えているのかい」

「ああ、最高だよ」

「どこまでが農家のものなんだ」

「この辺り全部がそうさ。どこまでだかわかりゃしない」

遠く牛が群れていた。やがて耕地も視界から消え再び原野にもどった。

|

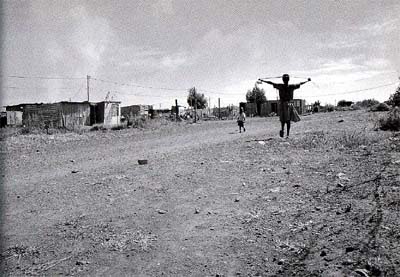

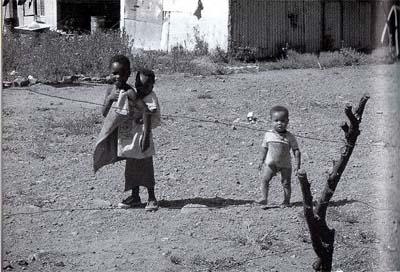

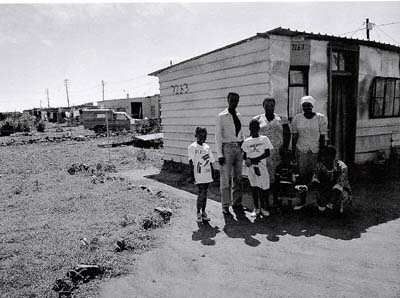

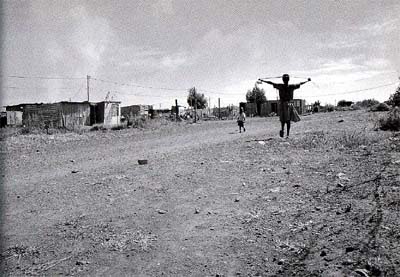

この家に、数人の家族がすんでいる(モラポ黒人居住区)

|

黒人居住区、黒人は白人の定めた

この地区しか住むことができなかった。

水も一日2時間しかでない

|

遠くの方にゴミの集積場所らしい風景が見えてきた。古くなったコンテナが放置されている。

「ペニー、この辺りになにか大きな工場でもあるのかい」

「ないよ。なぜ」

「コンテナが、たくさんあるからさ」

「あれかい。あれは住宅だよ。人が住んでいるんだ。もうソウェトだよ」

車はその集落の近くを走った。近づいてみると、住宅はアルミ板や鋼板の古材で周囲を四角に囲み、天井も同し材料を張ったもので、遠くから見ると、コンテナに見えたものだった。

ある居留区の家は、屋根が風で飛ばないよう、石が乗せられていた。ペニーの住むソウェトのマラポはもうすぐだ。

道路の端を歩く黒人の姿が一人、二人と増えてきた。

シルクハットに背広を装った男とカラフルな洋服に日傘をもった老婦人が、道路のわきに立っていた。

どちらも高齢で、夫婦のようだった。

「乗合バスを待っているんだ」と、ペニーが言った。

車は左に大きく曲がった。両脇にさっき見た住宅と同じように、古材でつくられた家が並んでいた。

ただ少し違うのは、この村の宅地の面積は、さきほど見た宅地と比べて、一軒の面積がやや広く村の規模も大きかった。

木の柱を四本立て、屋根と背後を板で打ちつけただけのきわめて風通しのよい家があった。

柱の上に一枚板が打ちつけてあって、「シューメー力ー」(靴屋)と英語で書かれていた。

運転していたペニーが、車の窓を開け、「サボーナ クジャーニ」(やあ 元気かい)と、大きな声で、ズールー語の挨拶をかわした。

シューメーカーは靴の修理の手を休め、顔いっぱいの笑顔で「スコーネ」(元気だよ)と彼れもズールー語で答えた。

村人や子供たちは、ぺニーのそばに乗っている私の姿を見つけ、好奇の目を向けてきた。

その目をすりぬけ、ペニーは村の奥にある自分の家に車をつけた。

ペニーの家は、周囲と同じくコンテナ式の住宅だった。外には柵がつくられていて、有刺鉄線が輪を描いて張られていた。

「パパァ」

家の中から小さな男の子が飛び出してきた。

黒い顔に目がくるりとして、鼻が少したれていたその子は、ペニーの長男でサンドル(三歳)といった。

カメラを向けると、あわててペニーの脚のうしろにかくれた。

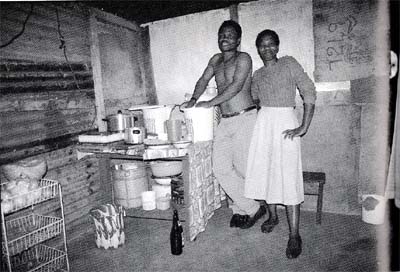

家に入るとなかは薄暗く、あけはなたれた入口から入る光のみが、六畳ほどの土間を明るくしていた。

その明かりのなかに食卓があり、こちらを見ている二人の婦人いる。

顔は笑っていたが、めずらしい客を迎え、目は好奇心にあふれ輝いていた。

顔の丸いがっしりした体格の婦人が、ペニーの妻マピュールで三五歳、やせて細面のあと一人は、リティヤといいマピュールの友人で、日本人が訪ねてくるというので、遊びにきていたのだった。

今まで、外で遊んでいた八歳になる長女のモンザムが帰ってきた。

なかをのぞいて私と目が合うと、あわてて目を伏せて、急いで母親のうしろにまわり、そこからじっとこちらを見た。

やがて病院に勤務している兄のスワイネがやってきた。

そして中学校の教師をしているフェホープ、彼女の学校はいま閉鎖中で、七九〇ランドの給料が一一〇ランドしか支給されないと嘆いていた。

彼女と一緒にプリンヒス一四歳、フォーヂュネート一二歳がはじめて出会う日本人に会うためにやってきた。

こうして六畳あまりの土間はいっぱいになった。

ソウェトに抱いていた最初の不安は一挙になくなり、こうしてペニー一家にもなじんでいった。

一通りあいさつがすみ、椅子に腰をおろして部屋を見渡すと、小さな流しと冷蔵庫が土間に備えられているだけの簡素な厨房があった。

空気が乾燥しているせいか、部屋のなかはよく乾いており、きちんと片づいていて気持ちよく、食器はよく磨かれピカピカに光っていた。

台所の隣が寝室になっていて、八畳くらいの広さの部屋は、大きなベッドでいっぱい。ここに家族全員が寝起きしていた。

ペニーの家はこの二部屋しかなかったが、ソウェトを歩いてみると、定められたように多くの家がこのつくりだった。

小さい便所が表にあり、戸はなくまわりは簡単な板塀で囲ってあるだけのものだ。

外は子供が群れていた。

三歳くらいの子から、一二歳くらいの子まで、一緒になって遊んでいたが、遊びは凧あげ、缶けり、ママゴトなど、戦後の日本の子供たちと同じ遊びをしていた。

異年齢の子供たちが、ガキ大将とおぼしき子供を中心によく遊んでいた。

時々インチキをする上級の子に、小さな子がはげしく抗議をしている。

そのたびに遊びは中断し、小さな会議が開かれるのだった。

三歳くらいの女の子が、姉のあとを追って泣きながら走っていた。

どうやらこっそり遊びに行こうとする姉を見つけて、連れていってくれるようせがんでいるようだった。

姉はじゃけんに妹をふり払っていた。

カメラを向けると、子供たちが集まってきた。

「シュウター シュウター」(撮ってくれ)といっせいにせがんだ。

上級の女の子は花をかざし、小さい女の子は人形を抱えてポーズをとった。

子供たちを撮影していると、ペニーがやってきて、「ついておいでよ」と言って、先に立って村を抜けた。

村のはずれに小高い丘があり、その上に貯水場があった。貯水場の番をしていた若い白人が、にこやかに握手を求めてきた。

三人は小高い丘の上に座った。大陸をわたる風が心地よい。その丘から遠くが見渡せた。

ペニーの村はそこから見ると、小さな家がごてごて並んでいてとても貧しく見えた。

なだらなか丘陵を二つばかり越えたところに、最近建てたらしいきれいな家が並ぶ団地があった。

「あれもインディアン(インド人)の家か」

「あれは黒人の住居だ。カラードはここには住まないんだよ」

「ずいぶんきれいな家だね」

「いまでは、あのような家にも黒人も住めるんだよ。数少ないけどね。ここは黒人のホームランドとなっていてね。

みんな黒人はここに押し込められたんだ。ここでは一日二時間しか給水されないんだ」

ペニーは、遠くを見ていた。

「誰も好きこのんで、こんな小屋なんかに住みたくないよ。

でも三年前まで、ここ以外に住むことは許されなかったんだ。

ほらこれがパスさ。このパスがないと、この地域以外出ることができなかったのさ」

パスに表記されている内容は、じつに具体的だった。

住所、血液型はともかく一番重要視されたのは、どの人種に所属するかであった。

ブラックと書かれたペニーのパスは、最低の人間としての権利しか認められていない、とペニーは言った。

黒人と書かれたパスは、「ドムパス」とよばれ、もっとも嫌われたパスであった。

ドムとは「バカ」という意味で黒人に発行された。

パスは一九八六年、正式に廃止されたが、それまではこのパスなしに働くことも、地域から地域へ移動することも、もちろん都市に入ることすらできなかった。

|

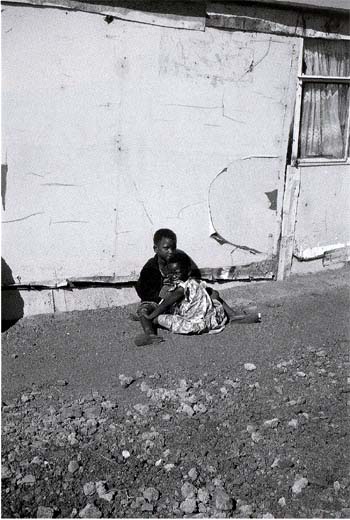

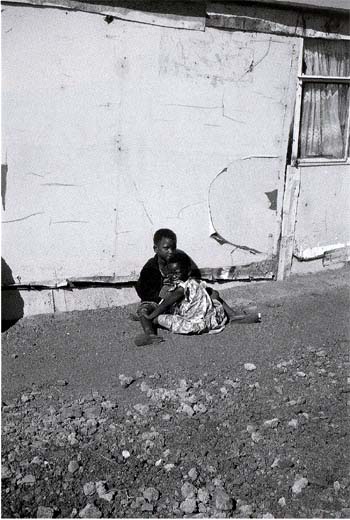

逆境のなかでも子供は元気がいい

3 マピュール(ペニーの妻) top

ペニーと私は、野に転がっていた石の上に座っていた。

目の前に小さな池があり、傍らで牛が草を食(は)んでいた。

「ペニーや奥さんはアパルトヘイトの被害を受けたことはないのか」

「うん、結婚前の話なんだけれどね。つらいことがあったな。妻とヨハネスブルグでデートの約束をしてね」

一九八一年夏、べニーが二五歳、マピュールは二二歳、知り合って間もなく、二人はヨハネスブルグ駅でデートの約束をした。 |

兄妹

|

「朝一〇時の約束だったが、彼女は九時すぎに着いたらしいんだ」

南アフリカの一月は夏、マピュールは暑さをさけ柱の陰でペニーを待った。

その頃のヨハネスブルグは、黒人にとって決して住み心地のよい所ではない。

「ヨハネスブルグなんて、黒人が自由に歩きまわれるところじゃなかったんじゃないか。

デートの場所には、ふさわしいところじゃなかったろう」

「そうなんだけど、やはりヨハネスブルグは若いものにとって魅力ある所なんだよ。

お金がなくたって、歩くだけでも楽しいところだからね」

ペニーを待つマピュールの心は楽しさであふれていた。

早すぎた時間も気にならなかった。

そのとき、警官が近づいてきた。

マピュールは反射的に警戒したが、なにも悪いことはしてないと自分を納得させ気に留めないようにした。

しかし警官は、彼女の予想を裏切って目の前に立ち、そして「パスを見せろ」と言った。

マピュールはいつものように、バッグを開けパスを取出そうとしたが、いつも入れてあるバッグの中にパスはなかった。

マピュールは青くなった。警官の目がきびしくなった。

一〇時少し遅れてペニーはやってきた。約束の場所にマピュールはいなかった。駅中をさがしたがやはりいなかった。

「遅れているのかな、と思ったけれど、ひょっとすると警官に捕まったのかな、とふっと思ったね。

立っているだけだって、彼らが必要と思えば逮捕することができたからね。

駅にいたブラック(黒人)に、何か起こらなかったか、聞いて歩いたよ」

近くにいる白人に聞くことはできなかった。

「そんなことすれば、殴られるか、警官を呼ばれて逮捕されるか、どちらかだよね」

二時間も待ったころ「駅で女の子がつかまった」と教えてくれる友人に出会った。

マピュールに違いない。ペニーは警察署に駆け込んだ。待たされたあと、捕まっていることが確認できた。

パスを持っていなかったというのが罪状だった。

すぐに家に帰るとパスを持って警察に出向いた。

署名をさせられ釈放された。

「ぼくの顔を見ると、マピュールは大声で泣き出してね。留置場は汚いし、彼女は初めてのことだったから、すごく不安だったんだろうね」

マピュールはデートのうれしさのあまり家を出るとき、パスの携帯を確認しなかったのだった。

もし誰も気づかなかったら留置されたままになっていたかもしれなかった。

警察は罰金を取れるような罪でないかぎり、逮捕者の家に連絡することなどしなかった。

子供が行方不明になり、警察署を探して歩く親の姿もよく見られたという。

このような警官による逮捕など、当時の南アフリカではごく普通のことだった。

黒人にかかわらずこの国に住む有色人種は、三〇〇年もの長い間、このような状態におかれてきたのだった。

top

****************************************

|