|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

一章 南アフリカ共和国の夜明け

|

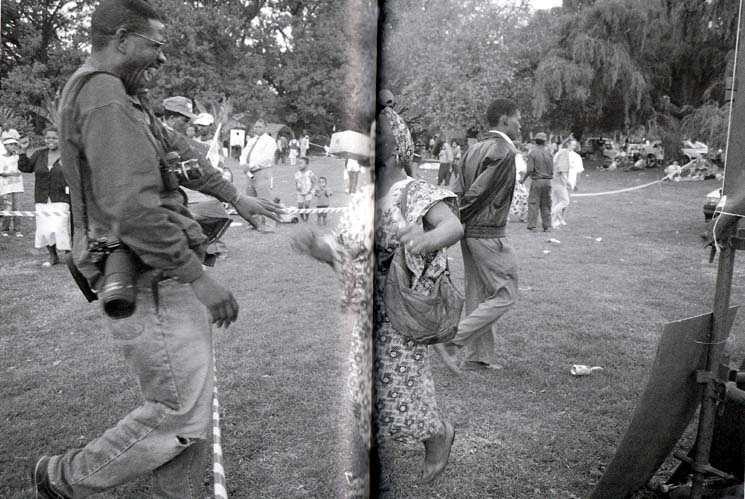

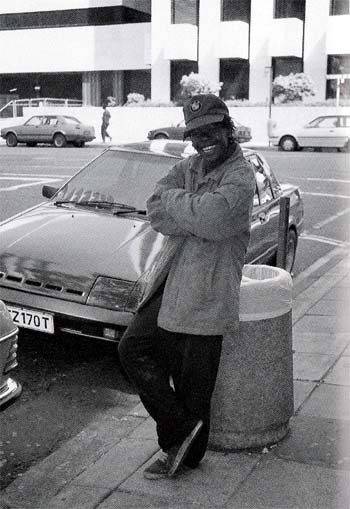

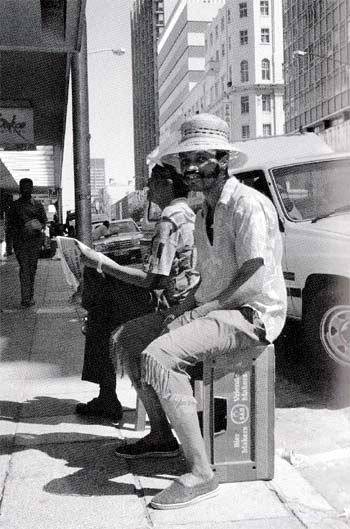

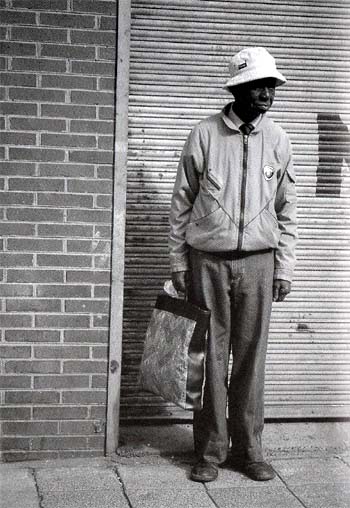

「やあ、元気かい。日本人だな」陽気な黒人が多い

(ヨハネスブルグ)

1 南アフリカ共和国 top |

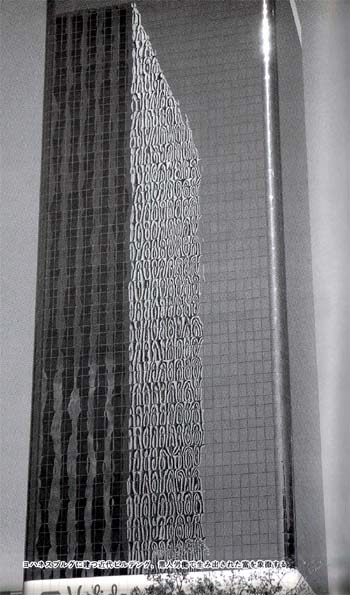

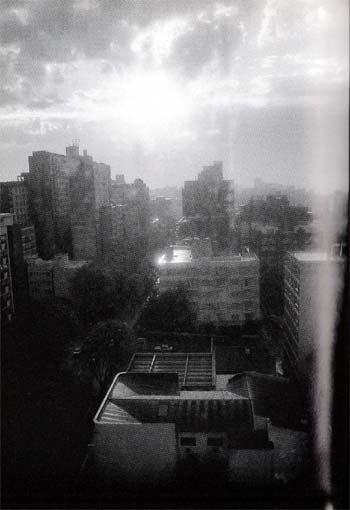

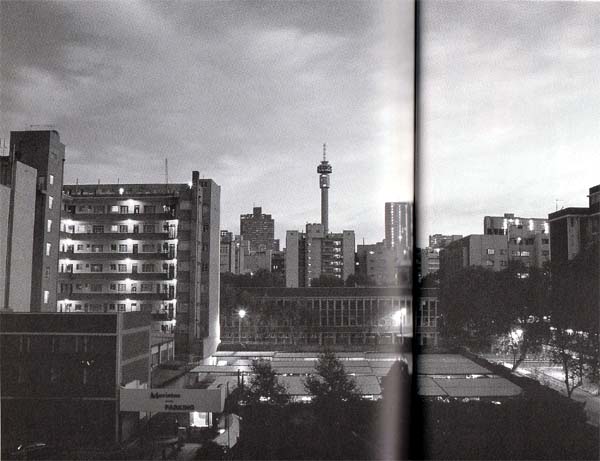

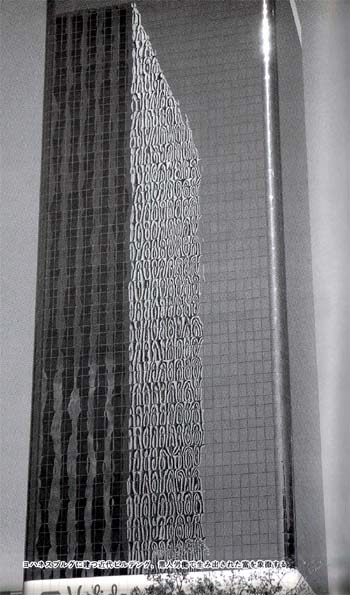

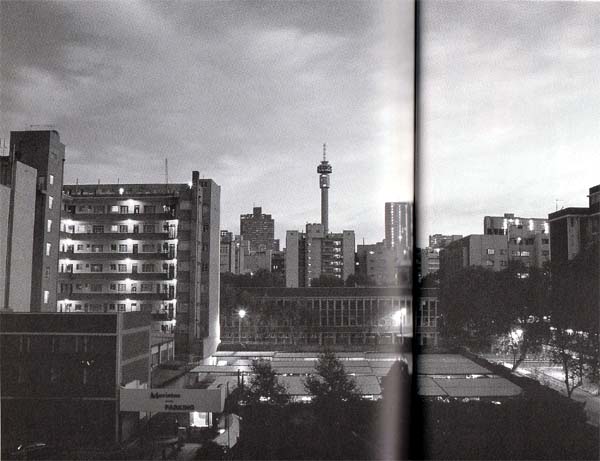

ヨハネスブルグに建つ近代的なビルディング、

黒人労働で生み出された富を象徴する

|

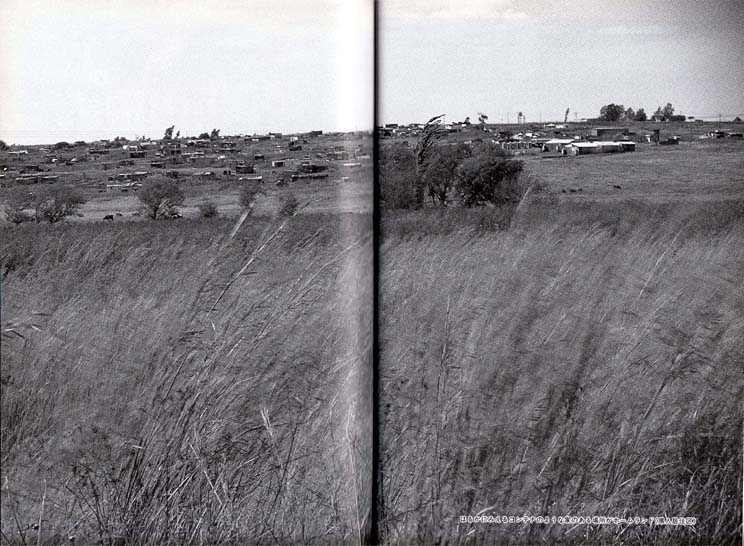

南アフリカの大地は赤い土壌に覆われていた。

日の前の広大な大地は原野であり、それを包む天空は、真っ青に塗りつぶされ、わずかに帯状の自い透明な雲がなびいていた。

太陽は広い原野をまんべんなく照らしていたが、透明な薄い雲の下に、厚い雲の集団がいて、陽をさえぎり、大地のところどころに大きな影がつくられていた。

その影は雲を吹き流す風とともに東に流れていった。

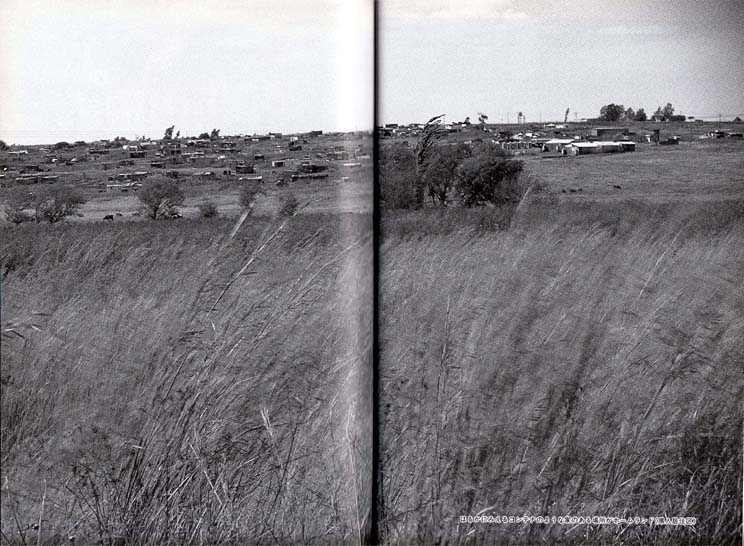

いくえものうねりを見せながら広がる原野のずうっと先に、コンテナの残骸がちぢこよって、乾いたまま固まっていた。

それが妙に地平線の存在を認識させた。

あとになって知ったことだが、それがホームランド(黒人居住区)に建てられていた、黒人の住む家の集合であることは、その時わからなかった。

戦後日本の戦災被災者も、ひどくそまつな住居に仕んでいた。

周囲を板で囲い、トタン屋根だけの、バラックとよばれた住居が焼け跡のいたるところにあったが、その住居を知っている私の感覚でも、固まって見えるコンテナの集合が、人の住む家と判断するにはあまりにもひどく、理解するのに時間がかかった。

その辺り一帯が、ソウェトとよばれている黒人の居留地であった。

ソウェトとは、サウスウェスト・タウンシップ(南西居住区)の頭文字をとってつけられた名前で、南アフリカ全土のわずか二三パーセントの土地に、南アフリカ政府が勝手に定めたリザーブ(居留地)とよばれる黒人の居住区。 それはアパルトヘイト(白人による人種差別政策)の象徴でもあった。

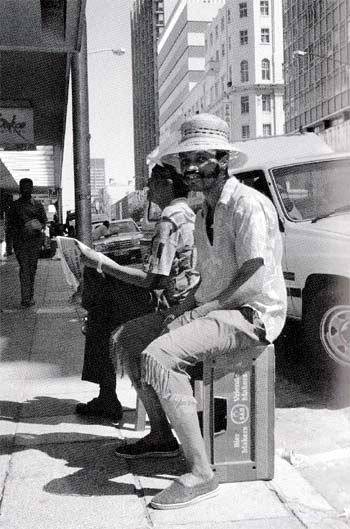

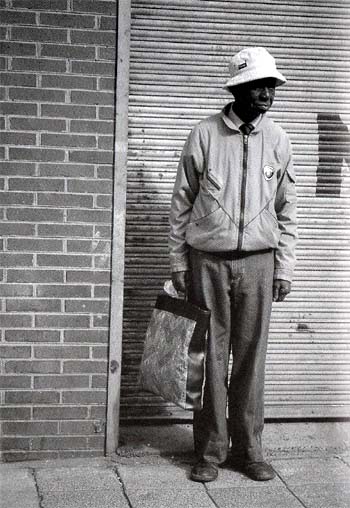

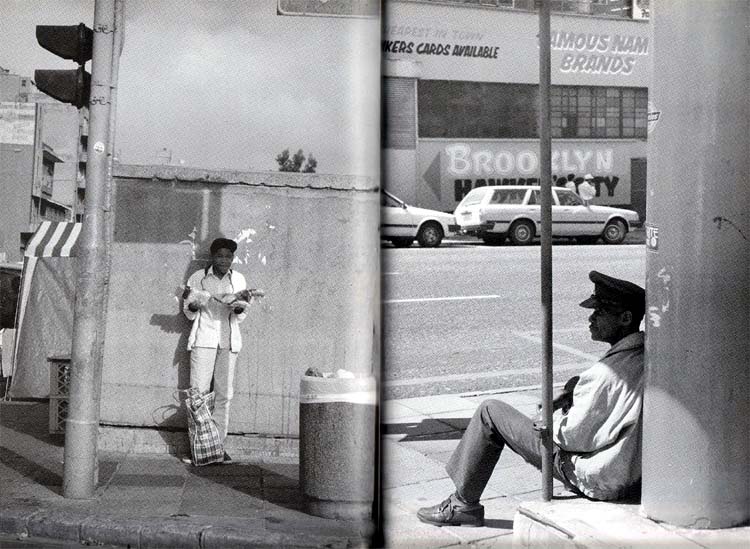

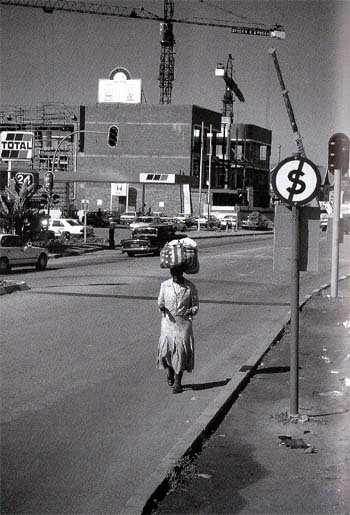

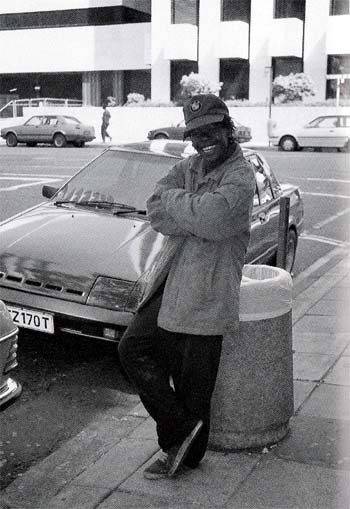

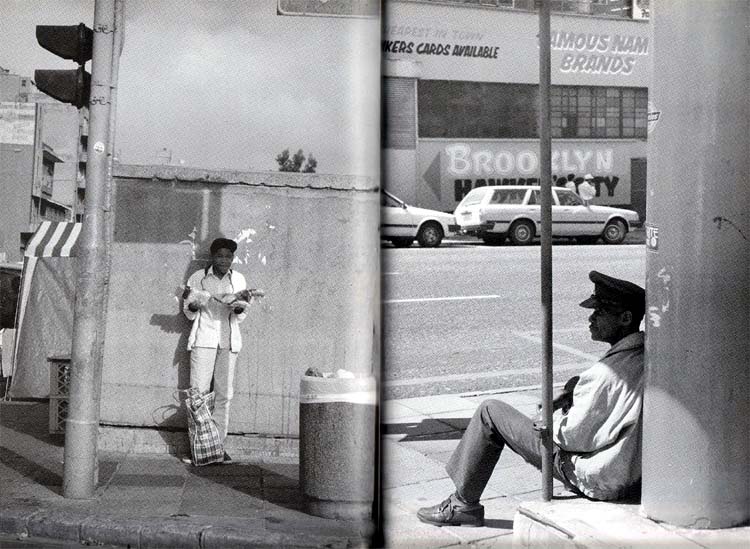

ヨハネスブルグは失業者であふれていた

|

ヨハネスブルグ郊外サンドン付近で

|

|

はるかに見えるコンテナのような家のある場所がホームランド(黒人居住区)

|

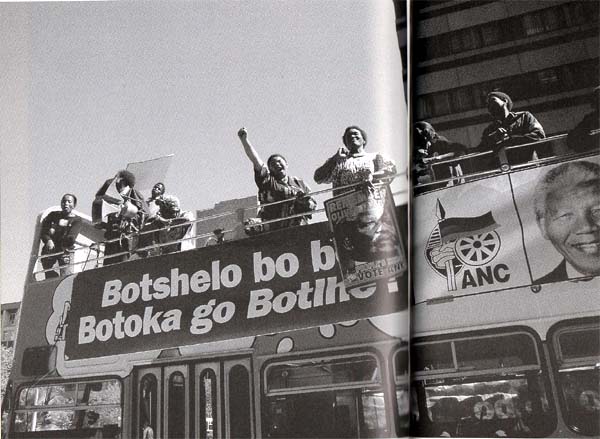

一九九四年四月二九日、ヨハネスブルグ(南アフリカ共和国の都市)のテレビは大統領選挙の開票速報を流していた。

西ケープタウンでデクラート(白人・国民党)が、ネルソン・マンデラ(民族連合ANCの代表)を大きく引き離していた。

五月一日になって、逆にマンデラは圧倒的な票数を獲得し、デクラートを大きく引き離した。

歴史上初めての黒人大統領が、あと数時間で生まれる、その瞬間だった。

四月二六日から始まり四月二八日で終った投票は、三〇〇年も続いた人種差別の政治が大きく変わる選挙戦として、全世界の注目を集めていた。

たんに人種差別がなくなるだけでなく、金、ダイヤモンドのほか近代電子産業をささえる基盤というべきレアメタル(希少金属)の産出国として、その国の動きに各国は注目せざるをえなかった。

白人しか入れないレストラン、トイレ、列車、バス、海岸。自分の国でありながら白人の許可なしには、街を自由に歩くことすらできなかった南アフリカ共和国の黒人は、奴隷に近い待遇で働かされ、利益はすべて白人の支配者のものとなり、抵抗することは、死をも意味した。

私には、遠いはるか昔の人間の犯した罪として、歴史の教科書にしかないと思われた政治が、近代的なよそおいで一九九〇年代まで生き、なお生きつづけようとしていたのである。

その体制が、いま大きく変わろうとしていた。

|

ヤンスマツ空港

2 夜明けのヨハネスブルグ top

一九九四年四月一五日午前四時四〇分、クアラルンプール(マレーシア)を飛び立った旅客機は、 機首を低く下げ着睦態勢に入った。

窓の外、はるか下に見えるヨハネスブルグは、まだ夜の闇が残っていて、点々と照らす街頭は黄金の首輪のように連なり、オレンジ色に鈍く光っていた。

午前五時、ヨハネスブルグのヤンスマツ国際空港に定刻どおり到着したが、多くの乗客がいたにもかかわらず、この空港で降りる乗客はわずかだった。 |

ヨハネスブルグ市街地

|

乗客のほとんとが、最終着陸地の南アフリカ共和国のケープタンに行く客だった。

バラバラと数人が暗い通路を通り、列をつくることもなく入国審査官の前に出た。

「入国の目的は」

「観光です」

「何日くらいいるのかな」

「二五日です」

「えっ! 二五日も。信じられない。もう一度航空券(帰国の日付のある帰りの券)を見せてくれ」

審査官は、航空券を確認しながら、信じられないと言うふうに、ゆっくり首を左右にふって許可のスタンプを押した。

確かに信じられないことに違いなかった。

政治不安の濃いヨハネスブルグヘ観光で訪れる人など皆無で、選挙に反対するグループによる爆破事件やインカタ(政治グループ)などによるリンチ、テロ行為が頻発し、内戦すら予想されていたから、ヨハネスブルグから逃げ出す人(とくに白人や外国人駐在員)が日に日に増えていた。

観光で入国したのはほかでもない。

報道ビザは収得するのに大変時開かかかるし、選挙まで時間がなかったからである。

空港のロビーはガランとしていた。早朝ということもあっただろうが、これほどまでにさびしいロビーも初めてだった。

出迎えの人が数人いて、みんな日本からやってくる報道陣を出迎える人たちだった。

私が南アフリカを取材することになったのは、日本電波ニュース社に勤務する友人石垣巳佐夫(いさお)氏の助言によるものだった。

一九九四年二月、同社をたずねると石垣氏は、

「歴史的な大きな動きが、南アフリカであるんだけど、取材に行くなら協力するよ。

臨時支局もあるし。大変価値ある仕事になると思うよ」と言ってくれた。

通信社が協力してくれるということは、大変ありかたいことであった。

その頃、南アフリカ共和国から入ってくるニュースは、インカタという政治集団がANCに武器をもって襲撃したとか、報復をおそれて他国へ逃げ出した元閣僚のニュースなど、ぶっそうな内容の報道がされていた。

同時に今まで知らされていなかった、アパルトヘイト(人種差別政策、直訳すれば憎み引離す政策)によってつくり出された、きわめて残酷な政情も明らかにされてきた。

また京都で偶然ヨハネスブルグに行ったという知人に会い、その女性が、「ヨハネスブルグに三年前行ってきたんだけど、とてもきれいな街よ。

でも何か私は、あまりなじめなかった。人種の問題がね。

日本人は、白人扱いなんだけど、どうもしっくりいかなかったの。

何か心にひっかかって……」と少し口をにごして語ってくれたことがあった。

彼女の行った年は、まだすべての規制が生きていて、黒人にかぎらず有色人種は自由に街に入れなかった時代だった。

有色人種である日本人が、白人待遇で南アフリカに出入りできたのは、世界の世論が南アフリカのアパルトヘイトの政治に抗議し、経済制裁をくわえている時期に、日本政府はその行動に同調をみせながら、南アフリカ政府と交易を行う日本資本を黙認していた結果であった。

今度私がヨハネスブルグに行くという話を聞いて、様々な情報が入ってきていたが、どうもあいまいで、ばくぜんとした不安ばかりである。

とにかく自分の身体で知る以外にない、といういらだちのなかで、私は南アフリカへ旅立ちの準備をすすめていた。

電波ニュース社の石垣氏に頼んで支局と連絡をとってもらい、そして、いま南アフリカの大地に着いた。

支局はヨハネスブルグの郊外サンドンにあった。

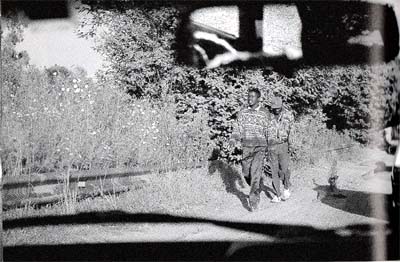

サンドンまでタクシーに乗る。タクシーはかなりのスピードで走る。窓の外に赤いアフリカの大地が広がり、夜明けがはじまっていた。

金色に輝きはじめた朝の光のなかを、金色と黒の強いアクセントをつけながら、どこに向かうのか幾人もの黒人の男女が、頭をまっすぐにあげ足早に歩いていた。

「みんな職場に行くのかい」

「はっあ! そうだ」

疑問を投げかけると、黒人の運転手が白い歯をみせ大きく笑って答えてくれた。

車は大きな丘陵を幾つか越え支局に着いた。

支局は白いビルのマンションの四階にあり、特派員の千田氏が待っていた。

簡単な情況説明を受け、安いホテルを紹介してもらい出かけようとすると、

「いま政治の変わり目で世界一治安が悪い。気をつけてくださいよ」と言ったあと、

「どう気をつけたらいいか。何にもしないわけにいかないから、気をつけようがないけどね」

と、第一線を歩いてきた記者らしい言葉を贈ってくれた。

|

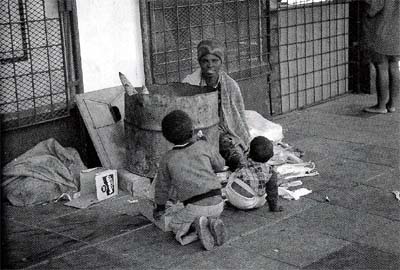

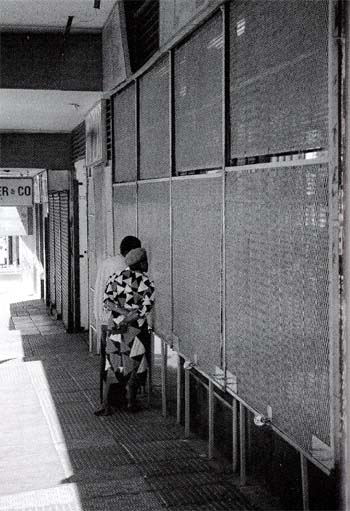

職はない。一日街をさまよう

|

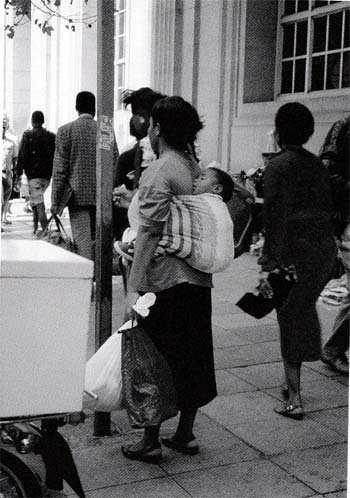

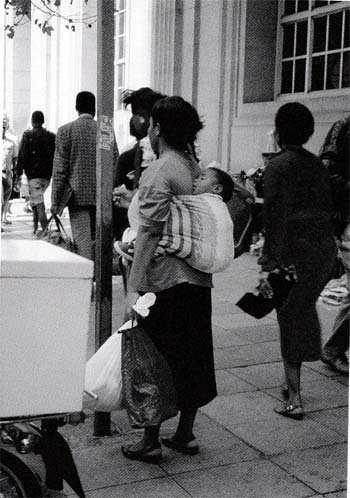

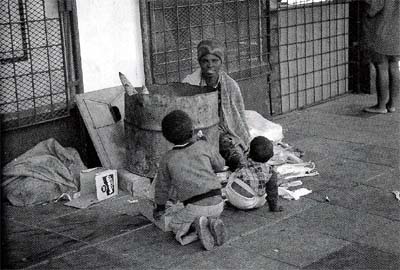

子を背負い、少しでも収入を得るためにヨハネスブルグへやってくる

|

3 街に出る top

紹介されたマリストン・ホテルは、市の中心街クライム三二番地にあった。

三ツ星のなかなか立派なホテルだったが、値段は安く黒人の宿泊者であふれていた。

入口はガードマンが銃をもって立っていた。

はじめはなぜ黒人の宿泊客がこんなに多いのかわからなかったが、あとでカメラマンのマトムと会って少し理解できた。

アパルトヘイトの政策がなくなり、都市居住法が廃止された結果、黒人でも自由に都市に出入りできるようになったためだった。 |

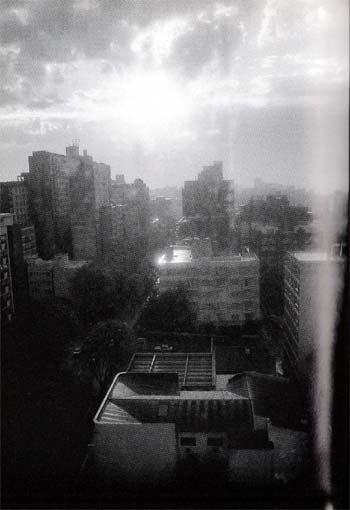

ヨハネスブルグの夕暮れ。市を象徴するテレビ塔が見える

|

都市居住法とは、黒人がヨハネスブルグに潜在できるのは、白人が必要と認める以外、一四日しか滞在できないという法である。

この法の廃止いらい、今まで居留地以外、出歩くことができなかった黒人が、仕事をもとめて都市に移動、住居としてホテルを使いはじめたからだ、とマトムが説明してくれた。

彼もこのホテルを住居としていた。

黒人のための部屋が別にあって、とても狭いと彼はぼやいていた。

フロントではあごのでっぱった、やせたイギリス系と思われる白人の年配の男が対応した。

アフリカーナ(この土地に往みついた白人が、アフリカ人であることを自ら半張しアフリカーナとよぶ)かも知れなかった。

彼はいら立っていた。

「一七日までだからな。それからは部屋はいっぱいだ。その時は出ていってほしい」

「わかったよ。一七日には必ず出ていく。心配するな}

それでも不安なのか彼はなおも繰返した。なんでしつこく追い出そうとするのか、その理由はわからなかった。

安い日本のホテルの部屋になれている私にとって、この部屋は広すぎる感じがした。

窓の下にプールがあり、向かいにヨハネスブルグを象徴するテレビ塔がみえた。

|

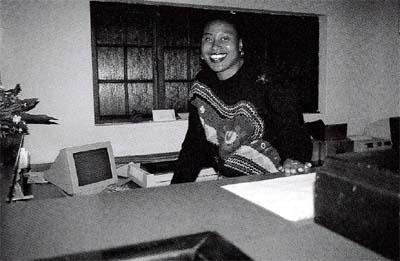

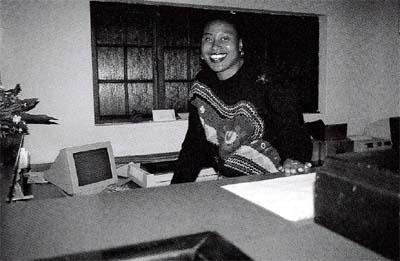

ホテルの従業員、職場にネルソン・マンデラ

(アフリカ民族会議代表)のポスターが貼られていた

荷物を整理し必要なものだけを身につけ、街にでた。

ヨハネスブルグの街はクライム通り、ハリソン通りなどが縱に走り、ジープ通り、コミッショナー通りなどが、横に織りなすように走っていて、碁盤の目のようにきわめてはっきりとつくられている。

初めての街であるにもかかわらず、地図をみるだけで歩けそうだった。

この日はカルトンセンターに取材許可書を取りに行く予定でいた。

カルトンセンターはヨハネスブルグの高級商店街である。 |

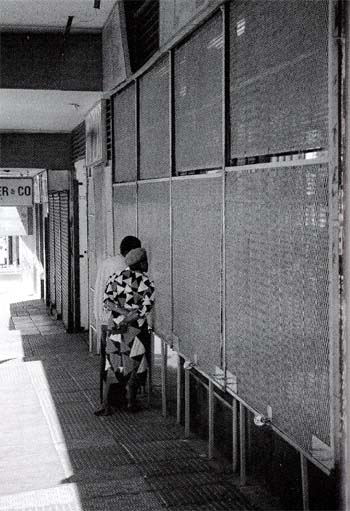

街の商店は、盗難防止のため太い鉄格子をはめていた

|

そのなかに高級ホテルカルトンがあり、その四階にANC(アフリカ民族会議)の選挙本部がおかれていて、ANCの集会など自由に取材できる許可書を発行していた。

ホテルのガードマンにセンタフの所在を聞くと、彼は地図で、所在を指で示し、「すぐそこだよ」と言う。

「タクシーで行ったほうがいいのか」と聞くと、「そんな必要ないよ」と言った。

彼の助言を受入れて、徒歩ででかけることにした。

教えられた道を行くと、少し下り坂になっている。

なにしろ朝早くここに着いたのだから、街にでてもまだ早い。

それでも太陽は街の隅から少しずつ光をあたえはじめていた。

朝早く歩くのは爽快な気分である。

まだ覚きっていない街を足取り軽く歩いた。

もしその後の事件がなければ毎日早朝にヨハネスブルダの街を歩くことになったかもしれない。

途中の商店はまだ閉まっていた。

おどろいたことに、どの商店も太い鉄格子で囲われていて、なかには二重三重の鉄格子の扉のある商店もあり、がっちりと鍵がかけられていた。

「治安が悪い」といった千田氏の言葉が、現実のものとして早くも囗に入るようになってきたがその時まだ実感はもてなかった。

平和に慣れた感覚は、危険を察知する能力をも鈍らされるということかもしれなかった。

しばらく歩くと果山に大きな土色に塗られた壁にぶつかった。

早起きの店主が、いま飾ったに違いないカラフルな丁シャツを壁一面にかけていて、朝の陽に美しい模様をつくっていた。

その角を右に曲がるとコミッショナー通りになる。

コミッショナー通りはヨ「ネスブルグの繁華街に通じる通りの」つで、西に向かって歩くとカルトンセンターにでる。

カルトンセンターは高級ブティック、宝石店など一流ブランド商品を販売する店舗が軒をならべ、その一角がヨハネスブルグのなかの、最高級のホテルカルトンになっていた。

その四階フロアーが、ANCの記者会見室だった。

ANC(アフリカ民族会議)とは、白人の独占支配を排除し、南アフリカ人の手による政治、黒人もカラードも白人も南アフリカに国籍もつ全人種が、平等の権利をもつための改革を目指し、黒人のみならず、一部の白人からさえも支持されている南アフリカ共和国最大の革新組織であり、国連もその存在を認めている。

この取材許可書を取ることは、もっとも必要なことだった。

ANCの事務局のあるホテルカルトンは、警戒が厳重で、なんどもチェックを受けなければならなかった。

なかに入ると、ANCのシンボルマークが飾られ、記者会見室のマイクのうしろに、大統領候補ネルソン・マンデラの大きな写真が掲げられていた。

隣の事務室はパソコンがならび、複写機が用意され、ネガフィルムならすぐ現像してくれる写真屋まであった。

無料というわけではないのだろうけど、各国の記者が送信するには大変に便利であろうと思われた。

手続きは、入口の厳重な警戒体制のわりには簡単だった。

電波ニュース社に協力してもらっているというだけで、ANCに関しての取材許可書をすぐに発行してくれた。

手続きをすませ下におりると、いつもは上品な雰囲気をただよわせていたであろうロビーは、選挙戦を取材する各国から派遣された特派員、TVニュース記者、カメラマンでごったがえしていた。

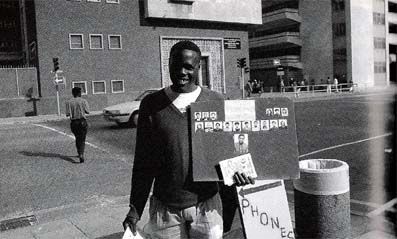

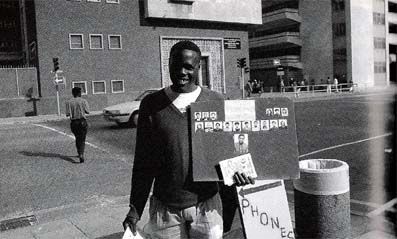

選挙用証明書づくりの宣伝マン

|

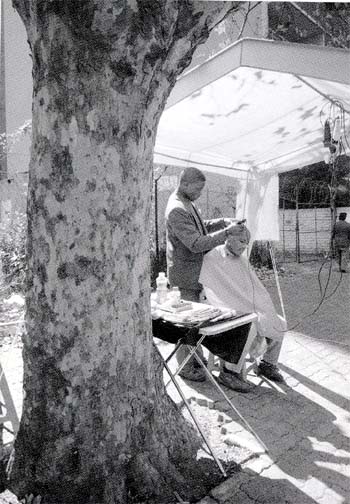

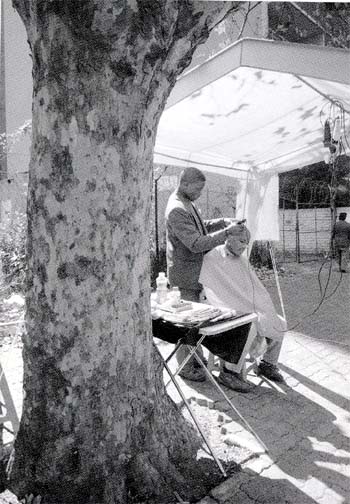

街のいたるところに屋外の床屋があった

|

4 マーキット通りの出来事 top

コーヒーを飲み、少し休んで表に出ると早朝の静かな時間は終っていて、どの商店も店を開けていていた。

来る時のがらんとしていた歩道は、露天商が広げた店舗でごったがえし、路上は人の通るすきまを少し空けて、商品がいっぱいに並べられていた。

同じ通りを歩くことを避け、ビルをへだてて平行に走るマーキット通りを歩くことにした。

この通りはコミッショナー通りより、はるかに庶民的で、小さな商店がひしめいていた。

山積みの衣類、アクセサリー、バナナ、「ウワウワ」と呼ばれるアフリカ特産の果物で日本名クワヴァ、ほかにオレンジ、ケーキなどが売られていた。

また、火の入ったドラム缶の中ではトウモロコシが焼かれていて、呼び声は聞かれなかったが、それでも街の活気が伝わってきた。

人通りは、朝歩いたときには考えられないほどふえ、品物を見て歩く買物客、力なく歩く失業者、そしてビルの角に、怪しげな連中が目を光らせて立っていて、街は早朝とは違った、別な顔に変貌していた。

店の中から商品のTシャツが道にはみだし、ジャンパーがびっしり軒からさがっている陰から、裸足の黒人の少女がひとり抜け出してきた。

膝から下は薄くほこりで汚れている。

着ている洋服は、落としきれないシミが残っていて、そまつであったが、よく洗濯されているらしくさっぱりとしていた。

少女は目の大きい端正な顔をして「写真を撮ってもいいか」と声をかけると、少女は両手で顔を覆うと小さな声で、「お金をもってないの」という。

「お金はいらないんだ」と答えると、少女は両手を外し笑顔を見せポーズをとってくれた。

少女と別れて東に歩く。すると大きなガラスで仕切られた、衣料雑貨をあつかっている店があった。

ガラス越しになかをのぞく。

大きな字で書かれた値札が、それぞれに下がっていて、それがとても安く思えて、興味をそそられた。

入口には、ピストルを腰にさしたガードマンが、刃物銃器発見器で入店してくる黒人の客を一人ひとりチェックしていた。

店内は黒人の買い物客であふれ、どの客も、肩でかついで帰らなければならないような、大きな袋いっぱいに下着を買い込んでいた。

その購買力はおどろくばかりである。

店のレジは一段と高いところ、日本でいえば風呂屋の番台ぐらいのところに設けられていて、店員が上から布袋を引上げ、袋いっぱいに詰め込まれた衣服、下着類を引出し手早く計算していた。 |

気持よくカメラに収まってくれる

|

レジが一段高いところにあるのは、盗人から襲われるのを防御するためのものであるらしかったが、それだけでは足りず、レジのそばにも警備員がかまえていた。

支払いをすませた黒人の客は、店を出るとき再度身体のすみずみまで検査を受けていた。

あらためて「治安が悪い」という言葉が思いださせる風景だった。

街角で焼きトウモロコシを売っている黒人の主婦に出会った。

三歳と五歳くらいの裸足の男の子と女の子がそばで遊んでいる。

「どう一本食べていかないかい。五ランドだよ」

買うつもりでそばにすわったが、ポケットをさぐると五〇ランド紙幣が一枚あるきりで、小銭がなかった。

五〇ランドはここでは大金である。

日本の円になおすと、この時期一五九○○円(一ランド三〇円)ほどなのだが、ここの生活水準、とくに黒人の生活からみると、けっして安い額ではなかった。

町の雰囲気から、治安の悪さを少しずつ実感した私は、警戒心が強くなり周囲の人の目にも注意を払うようになっていた。 |

「2本5ランドだよ。買っていかないかい」

子供づれの焼きとうもろこし屋

|

誰が、どこで狙(ねら)っているかわからなかった。

強い警戒心は、戦後の混乱した日本で生活し、子供ながら体験した者だけのもつ鍛えられた本能なのかもしれなかった。

日本でも戦後、同じ状況におかれていたことがある。

どこの都市も同じだったが、広島もひどかった。

街には置引き、すり、強盗、殺人などあらゆる犯罪が毎日のように横行していた。

中学生がわずかな金を盗まれ、殺されて川に浮いていたという事件も起きていた。

「いま金をもっていないんだ。残念だけど」

「どうだい。二本五ランドでどうだい。まけておくよ」と、なおも言う。

主人は職がなく、彼女がこうして稼いでいるのだけど、月二〇〇ランド〜三〇〇ランドの収入しかなく大変なんだという。

少しでも助けてやりたいと思ったけど、やはり札を出すのはためらわれた。

「午後お金を持って買いに来るよ」

「そうかい。待ってるよ」とあっさりといった。

その約束は、午後の事件で全く反故(ほご)になってしまった。

ここまで買いにくる意欲を失わせてしまう事件に出会ったのである。

焼きトウモロコシの主婦と別れると、その足でホテルに向かった。

|

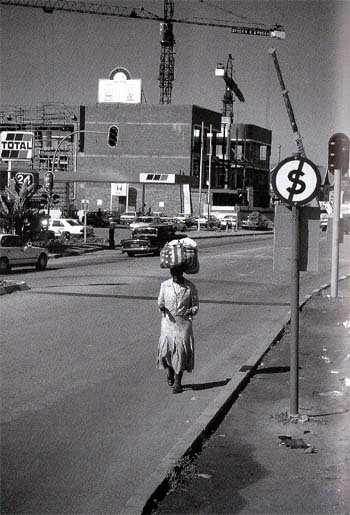

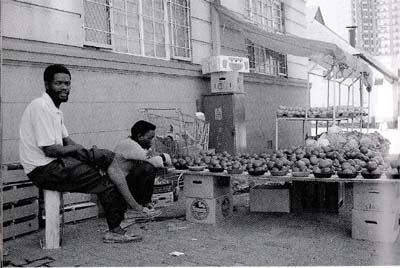

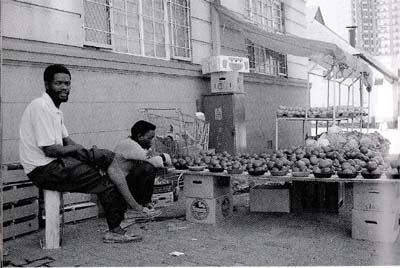

売れるのか、売れないのか毎日新鮮な果物や野菜が街頭にならぶ

ホテルの前にある雑貨屋に買物に入ると、そこの女主人が肩にかかっているカメラをみて目をむき、つぎに顔をしかめて、

「なんてことをしてるんだい。カメラなんかぶらさげて。間違いなく盜まれるよ」と怒るように忠告してくれた。

「ビジネスなんだから仕方ないんだよ」と言っても、全く理解してくれなかった。

買物にきていたおそろしく背の高い黒人の客が、そのやりとりを聞いていて、うしろから首を締上げるかっこうをしてみせた。

「このわからずや。こうやって盗んでやろうか」と言っているようだった。 |

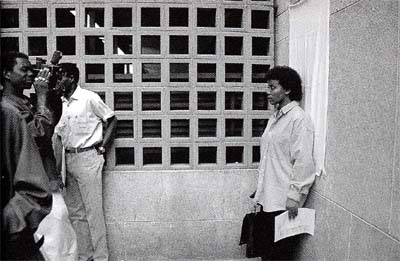

「何してるの、危ないよ」

暴徒から救出してくれた女性たち

|

ホテルで少し休むと午後再び街に出た。

朝とは違い、人があふれ街はむっとしていた。――犯罪の匂い、そんな空気だった。

時計は午後三時を示していた。

事件はこのとき起きた。

私は朝と同じ道を通り、再びカルトンセンターの近くまできた。

遅い午後の太陽が賑わう街を照らし、人々はオレンジ色を強めた陽の光りのなかを、黒い肌を輝かせながら歩いていた。

そのさまを撮影し、カメラを胸にもどして歩きはしめたとき、不意に身体がもち上がった。

一瞬、何か起きたのかわからなかった。

他人の手が私のポケットにすべりこみ、衣服のすべてのポケットから、あらゆるものが引き出された。

「やられた」思わずつよやいた。身体が浮いたのは、バンドをつかまれ宙づりされたせいだった。

「カメラ、カメラ」という声が聞こえた。「カメラを盗(と)れ」、という意味らしかった。

カメラを首からはずそうと、あせっているらしかったが、カメラは用心して斜めに肩から吊ってあったので中々はずせず、目の前で跳ねて踊っていた。

昼間、大勢の人前で長く時間をかけるのは大胆な彼らにとっても不利にちがいなかった。

不意に足が地に着いた。ふり向くと背の高い二人の黒人が、足早に立ち去っていくのがみえた。

被害額は二〇ランド(約六〇〇円)とメモ用紙、あたりをみると大勢の買物にきたらしい主婦の目があった。

はじめはこちらを見ているのかと思っだけれど、目は立ち去った二人の加害者に向けられていて、怒りがこもっていた。

この目に圧倒されて、カメラを盜りきれずに立ち去っだのかもしれない。

私は、さすがに歩いて帰る気なれず、タクシーを利用したが、黒人の運転手に被害にあったことを話すと、彼は軽く首をふって、

「いまヨハネスブルグのなかで、安全なストリートなんてどこにもないよ」といった。

タクシー代は用心のためにホテルで五〇ランド紙幣をあらかじめ隠しもっていたので十分に問に合った。

被害にあった人は、私だけではなかった。

その被害者を調べてみると、多かったのは午後三時以降に襲われている。

「泥棒たちは遅くまで寝ているからね」 のちに友人になったタクシーの運転手べニーは、こう言って笑った。

|

何をしているのか、一日こうして座って往来する人を眺めている

|

5 混乱のなかのヨハネスブルグ top

|

早朝、どこに行くのか、大勢の黒人が 早朝、どこに行くのか、大勢の黒人が

オレンジ色の陽のなかを歩いていた

|

街頭で洋服の売買

|

ヨハネスブルグは混乱していた。

今まで、許可なしに黒人・有色人種(カラード)が入ることのできなかった都市ヨハネスブルグは、一九九一年住民登録法、集団地域法などの廃止により、誰でも自由に出入りできるようになると、職を求めて多数の有色人種、とりわけきびしく規制を受けていた黒人が都市に集まってきた。

しかし、ヨハネスブルグに就職口はほとんどなく、失業者があふれていた。

この時期、政治も大きく変わるうとする境目で、従来の白人独占の政治を守ろうとする団体と、変革を望む国民との間に、熾烈な戦いがくりひろげられていて、選挙戦のなかでも、小さな銃撃戦、テロ活動などが頻発していた。

警察も混乱していた。一九六二年アパルトヘイト体制が一部改正されるまで、黒人、カラードにたいする三〇〇項目余にもわたる規制違反を取締まらなければならなかった。

たとえば通行証や身分証明書の不携帯などや政治活動の取締りである。

泥棒をつかまえていられないほどに警官は忙しかった。

警察官の大きな仕事は政治デモの取締りだった。

一九四九年五月一日の事件を記録からみてみよう。

この日はメーデーで、世界中の労働者が自分の権利を主張し要求する、いわば世界の労働者の記念日だったが、南アフリカ政府はこれを認めていなかった。

この日、政府によるはげしさをます黒人やカラードの権利剥奪の政策に抗議して、大規模な在宅ストが行われた。

在宅ストとは、仕事に出かけず居留地に残ることである。

この日、ストに参加した人たちが、旗もプラカードも持たず、ソフィアタウンに集まってきた。

ソフィアタウンの各所に警官の隊列がみえた。

理由は在宅ストに従わず働きに出た人の身の安全を守るということだった。

しかし警察のいうこの目的はすぐに変えられた。

突然拡声器から集会の解散命令がでた。三分以内に立ち去れという内容だった。

集まった人たちは背を向け帰り出した。

とたん騎馬(きば)警官が馬を走らせ、こん棒で手当たり次第なぐりはじめた。

多くの男が倒れ、女、子供にも容赦なくこん棒が打ち下ろされた。

幼い子供を背負った母親をも、手加減することなく撃ちすえた。

あまり激しく殴りつけるため、力があまって馬から転落する警官もでるほどであった。

広場は血で染まり、多くの負傷者や死者がでた。

群衆は怒りと防衛のため、警官に向けて投石をした。

それを待っていたかのように騎馬警官がうしろに引き、射撃隊の警官が前に出て、ライフルとステン機関銃でいっせい射撃にきりかえた。

群衆は次々と倒れ、抵抗が消えたあとも機銃の音はやむことなく、動くものにたいしては何でも狙撃(そげき)し、傷つき倒れた者と逃げまどう者のうめきと悲鳴が、一日中町に聞こえていたと記録されている。

このようなことは、この日この事件だけではなかった。

黒人にたいする暴虐(ぼうぎゃく)は、この日だけではない。記録はさらにつづく。

日常よく襲撃を浴びるのは葬儀だった。葬儀はしばしば虐殺(ぎゃくさつ)された人の葬儀であり、列席者が集まってくると、そのことは政治集会とみなされ解散命令がでた。

解散をこばむと、警官は襲撃をかけ、葬儀に集まった人の頭上に女、子供、かまわずむちが振り下ろされた。

通夜の席に催涙ガスが打ち込まれることもあり、葬儀の行列に水をかけるということは日常化していた。

だから葬儀の席で、新たな葬儀者がでることにもなった。

英連邦賢人調査団(一九八六年三月)の報告によると、調査に入った時点で毎月一五〇人が殺されていて、一八歳以下の子供が多く含まれていたという。

一九六〇年、南アフリカ共和国政府が世界の批判をあびる事件が起きた。おとなしくデモ行進をつづけていた群衆に、無差別に発砲して子供を含む六九名を殺し、一七六名の負傷者を出したシャープビル虐殺事件である。

南アフリカ共和国のアパルトヘイト体制の実情が、世界の注目をあびるきっかけとなった。

世界各地で、南アフリカ共和国の政府にたいし抗議運動が起こり、各国の南アフリカ共和国大使館は抗議の人にかこまれた。

しかし、南アフリカ共和国政府はそのような抗議など全く無視し、それらの意見を逆なでするように、この事件が起きるとすぐ非常事態宣言を発した。

それどころか、自由に大量逮捕できる権利と裁判ぬきで無期限拘留できる権限をあたえる法がつくられ、警官は自分の判断で自由に人を逮捕、拘留することができることになった。

このような警察国家の日常任務は、市民の安全を守るのではなく、反抗する黒人をなくし奴隷をつくりだすことにあった。

スパイ活動もそのうちの一つ、黒人やカラードの居留区に配属された警官は、居住民の動向を調べ報告しなければならず、そのほかに黒人がまとまらぬよう、たがいに対立するよう仕向けるのも仕事のうちだった。

そのため居住区の治安は乱れ、道ひとつへだてた店に買物に行くにも命がけだったという。

とにかく警察官は忙しかった。

一九九二年規制がなくなっても、古い制度がまだ残されている警察に、泥棒の取締まりを要求することは、ねずみを捕ることを忘れた猫に、ねずみを捕ることを思いださせるよりも困難なことにちがいなかった。

今まで市民のための警官など必要なかった政治だったから、市内に多発する犯罪を取締まる制度など、つくられていないのではなかっだろうか。

この混乱は政治宣伝にも利用されているということだった。

「黒人を自由にしたから、こんな混乱が起きるんで、白人が規制していた頃は治安がとてもよかった」と言うような。

そのすきを狙って殺人強盗団・シニョラスなどの悪名高いギャングや小悪党が、グループをつくり、獲物とみれば動物を捕獲するように巧みに忍び寄り、白昼どうどうと通行人の前でも平気で悪事を働いていた。

実際に混乱を導くために、今までの支配体制を守ろうとする政治団体から、このような強盗団に資金が出ている、という情報もながれていた。

私を襲った窃盗グループがどのようなものかわからないが、ヨハネスブルグを訪れた外国人は、白昼襲われても不思議でない社会状況があることだけは確かだった。

6 マトム top

一六日(一九九四年四月)朝、黒人のカメラマン、マトムに会った。

マトムはボランティアとして、この国に来ている日本人女性と近く結婚することになっていた。

その女性が紹介する日本の雑誌に、時々写真を掲載していたり、日本の出版社から南アフリカ共和国の、差別の中に生きる黒人の生活を撮った写真を出版するなど、日本になじみ深い写真家だった。

マトムの事務所は、ヨハネスブルグの中心にあった。

彼の事務所のあるビルは入口に鉄格子の扉があって警備員が立っていた。 |

高級店のあるカルトンセンターに設けられた選挙事務所、ここは自由に出入できる

|

二階の部屋は貴金属など、高価なものをあつかっている商店なのか、さらに二重の鉄格子がはめられていた。

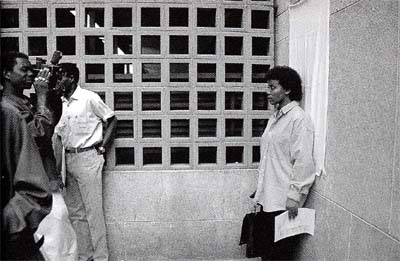

マトムの案内で、市内にあるイレクションセンターに行く。

ここではIDブック(身分証明書)を発行していた。

投票するにはIDブックが必要だが、今まで政府は、自分たちの都合で、資格を勝手に決め身分証明書を発行していたので、黒人のなかには身分証明書を与えられなかったり、失った有権者も多くいた。

その救済処置として、希望者全員に身分証明書を発行することになった。

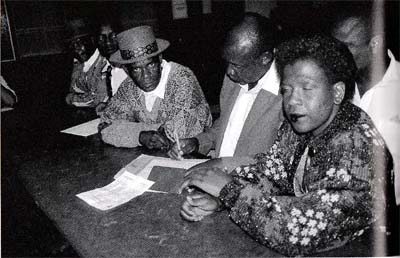

センターにゆくと、しつに多くの黒人が受付けにきて長い列をつくっていた。

生まれて初めて投票する、誰にも脅かされることなく、自分の意思で投票できる今度の選挙に、信じられないほどの期待を抱いていた。

入口は雑然としていた。

ANCの青年が大勢つめていて、書類の提出の仕方、投票の方法など、選挙に慣れていない人たちを指導していた。

建物の一角ではIDブック取得に必要なポートレートの撮影を行われており、これもANCの青年組織が安い値段で手助けしていた。

シルクハットを真深くかぶり、背広ですっきりときめ、ステッキをついてやってきた高齢の紳士、母親と一緒に礼飲み子をかかえて申請にきた若い母親など、今までIDブックを発行してもらえなかった、様々な黒人やカラードで会場はむせかえっていた。

「日本からきたのかい。選挙はもちろん行くさ。そのためにここにきたんだもの。

日本でも選挙ってあるのかい。こんなすばらしいことって初めてだよ」

と、よく肥えた年配の婦人は言い、目がゆっくりと笑っていた。

|

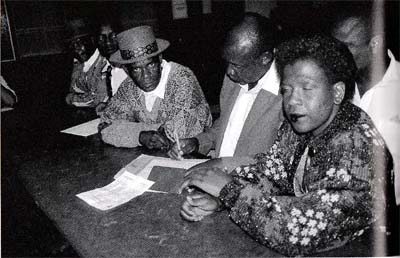

IDブック(身分証明書)は送挙の投票所で提示しなければならない。

しかし今まで、アパルトヘイトなどの障害で失った人が多い。

ANCの青年部などが、率先して取得に必要な

書類をそろえる手助けをしていた

|

選挙に参加するため、おおくの黒人が

IDブック取得のため、役所に押しかけた

|

昼近くなっていた。マトムが近くのレストランに案内してくれた。

店は混んでいて白人も黒人も一緒に食事をしている。

「マトム、ここは黒人は入れないレストランじゃないのかい」と、冗談をまじえて聞くと、

「ああ少し前まではね。我々は誰も入れなかったよ。お金もなかったけどね」と、まじめな顔で答えた。

店のなかは黒人のウェイターが、きびきびと働いていた。

我々のところに注文をとりにきたウェイターは、映画でよくみるような、年配のとても楽しそうな黒人たった。

細身で背の高い年配のウェイターは、テーブルからテーブルへ、踊るように料理を運んでいた。

少し前の南アフリカ共和国で、黒人たちが入れなかったのはレストランだけではなかった。

「公共施設分離法」という法律があって、公園やバス停留所、プールや海岸。美しい海岸線はすべて白人専用の看板がたち、黒人は足を踏み入れることすらできなかった。

劇場、映画館も制限があり、音楽、バレーや演劇、映画を自由に鑑賞することができなかった。

「もし間違って、小さな子がまぎれこんだらどうなる」

「そんなことは絶対におこらないよ」 のちに、タクシー運転手ペニーに聞くとそう答えた。

それぐらい徹底していた。

店のなかには白人と黒人。カラードの客がそれぞれ食事をしていたが、白人は定められたように奥の席にかたまり、有色の客と席をへだててるようだ。 |

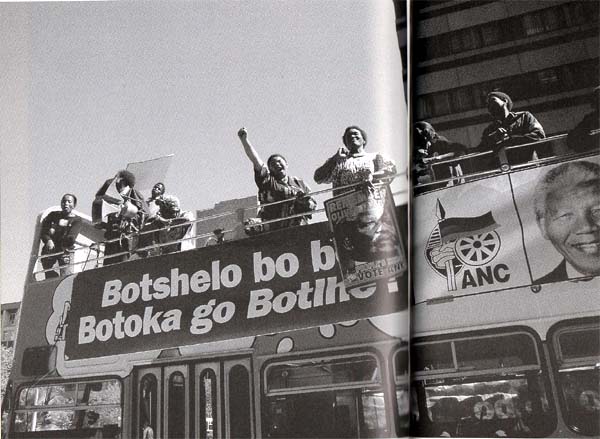

ヨハネスブルグの街を走るANC(アフリカ民族会議)選挙宣伝カー

|

|

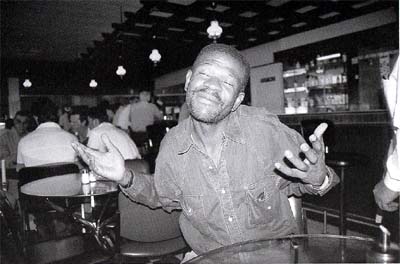

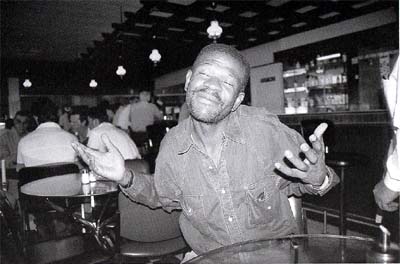

マトムは表情が豊である(ヨハネスブルグのレストランで)

|

子供連れでIDブック取得にきた母親(ヨハネスブルグ)

|

|

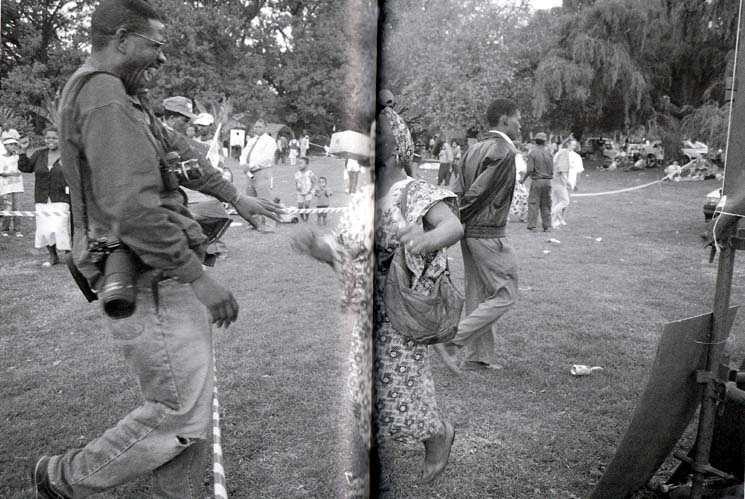

報道写真家マトム(左)は、日本でもなじみ深いカメラマンである

|

top

****************************************

|

早朝、どこに行くのか、大勢の黒人が

早朝、どこに行くのか、大勢の黒人が