|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

三章 虐げられた南アフリカ黒人の歴史

1 南アフリカはどんな国なのか top

昔、「ターザン」という架空の人物を描いた映画があった。

映画はジャングルのなかで動物に育てられた白人ターザンが、わずかな衣装をつけ裸に近い姿で、動物だちとともにジャングルを守る話なのだが、危険な毒虫や人を呑み込む大蛇、ワニ、人食い花などがいつも登場した。

アフリカを想定して、カルフォルニアでつくられたこの映画は、子供の心にしっかりと「アフリカ大陸」の姿を焼きつけた。

さらに白人の手でつくられたアフリカ開拓史の映画や読物の多くは、アフリカは暗黒の大陸であり野蛮な国として紹介され、さらにアフリカの印象は曲げられていった。

実際のアフリカはジャングルと呼ばれる熱帯雨林は極めて少なく、暴風や地震もなくアフリカの多くの地域は、気候は穏やかで人が住むには大変適している大陸なのであった。

土地は肥え、試算によると地球の人口のほとんどの食料を確保できるほど豊かな土地であるという。

いま騒がれているアフリカの飢えの問題は、アフリカで行われた白人の手による土地の分断、豊かな資源を自分たちの利益のためのみ利用した植民地政策の結果であるといわれている。

なによりも南アフリカ共和国の白人が経営する農業は、世界の農業経営のなかで、もっとも水準の高い部類に属することから推測しても、農産物の生産は豊かであることは間違いない。 |

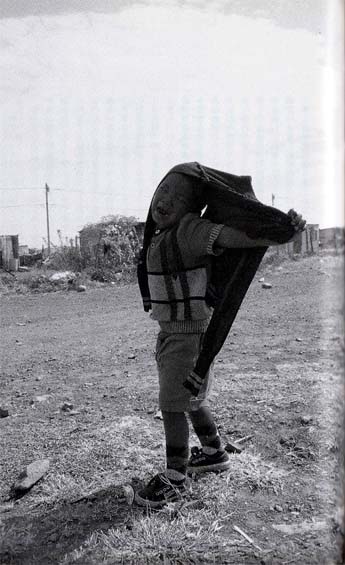

姉にじゃけんにされ泣く子

(モラポ黒人居住区)

|

ネルソン・マンデラ(現大統領)の伝記のなかで昔のアフリカを次のように述べている。

白人がやってくる前、自分たちの祖先はとても平和に生活を送っていた。

妨害もなく、何の不安もなく国中を自由に移動することができた。

国は先住民の黒人のもので、名義も権利も自分たちのものであり、土地、森林、川も、そして地下の鉱物資源も、ここから生みだされる富はすべて、その国の国民が享受することができた。

当時土地は主な生産手段だったが、部族全体のものであり、個人所有はなかった。

階級も、金持ちも貧乏人もなく、人間が人間を搾取することもなく、人はみな自由で平等であり、このことが国を治める土台だった。

また当時は評議会があり、運営は民主的で、部族の全構成員が話合いに参加することができた。

首長と配下の者、戦士、祈祷師など全員がこの評議会に参加して、その決定にかかわろうと努めた。

重要な処置は、この機関にかけないかぎり決めることができなかった。

「このような社会には未開の不確かな要素もたくさんあり、現代の要求についてゆけないのは確かです。

しかしこのような社会には、奴隷や、農奴として抑圧される者もいなくなり、貧困、欠乏、不安というものもなくなるような革命的民主主義の種子を内在しています」(『闘いはわが人生』ネルソン・マンデラ、一三書房)と結んでいる。

南アフリカの悲劇は、一四八八年ポルトガルの航海士、バルトロメウ・ディアシュが、ケープタウン(喜望峰)に到達したときから始まった。

その一〇年後、ヴァスコ・ダ・ガマがこの航路を使い、西インドに到達した。

当時のヨーロッパは、アジアに金銀、宝石をもとめ、またそこでとれる香辛料を盛んに輸入していた。

この当時の香辛料は銀の値段に匹敵した。

オランダやポルトガルは、アジアと交易するため海路の開発をアフリカ方面に求めた。まだ、スエズ運河などなかった頃の話である。

地球の果てが滝となっていると信じられていた時代のことであるから、アジアを目指しケープタウンをまわる航海は、そうとうの冒険だったにちがいない。

アフリカ近海の海洋は、深い霧が年中立ち込め、海流が激しく岩礁があり、大きな怪獣が海のなかから首をもたげ、船ごとのみこむという話が、まことしやかに流されていた時代だった。

もっともそういう無知の話だけでなく、それまでの航海術では船の操縦もむずかしく、食料や水などの補給も、ままならなかったせいもあるのだろう。

ケープタウンの発見は、交易に使われる船舶の水、野菜などの補給基地として、重要な役割を果たすことになった。

一五〇八年、ポルトガルは南アフリカのモザンビークに要塞(ようさい)をつくった。

ポルトガルと先住民(黒人)との関係は、きわめて友好的なものであったようだ。

一六一六年には武力にたよることなく友好のなかで鉱山の採掘権まであたえている。

その後ポルトガルは国情の変化により、南アフリカ交易から手を引くことになる。

一六五七年、ポルトガルが撤退したあと、かわって、オランダの東インド会社の社員九人がケープタウンに入植し、その後オランダからの入植者は次第に増えていった。

白人の女性が少ない移住地では、先住民と移住者の間に多くの混血児ができ、これがのちにカラードとよばれる人種となった。

オランダは、農耕によって、補給基地としての役割を強化した。

日本はこの頃、江戸時代の最盛期を迎え二年後、華やかな元禄時代に入る。

その後オランダからの移民だけでなく、宗教戦争の果てに逃れてきたフランスやドイツからも移住者があり、白人の人口はさらに増え、農業を中心として都市づくりが始まった。

オランダ人を中心とした白人の移住者は、自分たちのことをアフリカーナ(アフリカ人)と呼び、共同社会をつくった。

またオランダ語に様々な言葉がいりまじり、次第にアフリカーンス語と呼ばれる、独特の言語も生まれた。

移住者の多くは、農耕に従事する者がほとんどだったから、とくに自分たちのことを、アフリカーンスの言葉で「農耕をする人」という意味のボーア人と呼ぶようにもなる。

このようにして拡大していったボーア人は、日を待たずして先住民の耕作地をおびやかすことになり、先住民との摩擦が激しくなってきた。

話合いなどの友好関係をきらった入植者は、近代兵器で武装し武力で土地の収奪を行った。

この頃、ヨーロッパの間で、豊かな資源を持つアフリカを分割し、植民地化する政策が進んでいた。

アフリカから黒人を連れだし、奴隷として売買する、奴隷貿易も盛んに行われていた。

あちこちで抵抗があったが、槍は鉄砲には勝てなかった。

占領された土地の黒人は奴隷として働かされる。

2 黒人は奴隷として top

南アフリカでも、オランダ人は改革派を彼らの教義とした。

改革派とはカルビン(一六世紀)の理論を教義としたもので、カルビニズムとも言われ、ヨーロッパ各地に広まっていた。

しかし、多くの理論はカルビンのとなえた教義とはちがい、その一部分を都合よく解釈し使われることが多かった。

改革派は、イギリスではビュリタン、フランスではユグノーと蔑称でよばれた。

自分たちのみならず、自分たちのつくりだし戒律で他の人の生活をも批判し、きびしい掟の戒律を激しい行動力で相手に強いたため、国民から反発を受けることも多く、はては宗教戦争を引起こした。

また国権をおびやかすことが多く、国の権力でもって弾圧にあうこともしばしばだった。

宗教戦争に敗れ国を追われた改革派は、各地に逃れた。

オランダでもその信者が多く、国教にもなるいきおいだったが、彼らのつくりあげた改革派教会の理論は「人間を、神が認める人間とそうでない人間」にはっきりと分け、人種の差別を基本としたため、他の改革派からでさえ警戒され、国家による規制さえ生まれた。

国家によって規制されたオランダの改革派の教義は、規制のない南アフリカで十分に発揮された。

「自分たちは神に遣わされた選民である、黒人は人間ではない、彼らが自分たちのために働くのは神の定めである」と決めつける。

このような考えは人間の平等を認めず、さらに拡大して、肌に色のある人種は、ことごとく差別した。

「神のために」という名目のもとであれば、何をしてもいいという考えは、侵略の理論を正当化するのに十分だった。

徹底した奴隷制を敷き、武力で黒人を自由にあやつった。

しばらくは、彼らの思いのままだった南アフリカも、イギリス人の移住により大きな変化が生まれた。

変化といっても、黒人にとって二重に国の財産を奪われることであり、二重に差別を受けることであった。

白人同士の争いは、白人の利益のためだけになり、まきこまれ、または狩り出されて流された血に、白人は何の償いも与えなかった。

一八世紀、イギリスはフランスなどとの戦いで国は疲れ、失業者が街にあふれていた。

一七九五年、植民地の拡大を積極的に進めていたイギリスは、この失業者を集め、植民地をつくる先兵として、軍隊とともに移民をケープタンに送った。

南アフリカ支配はおもにボーア人とイギリス人の支配者に変った。

国から穀物の種をたずさえ、ケープタウンに移住してきたイギリスの移住民は、農業で生活をはじめようとするが、元々農民でないうえに、持込んだ種は、土地に合わなかったのか、ことごとく枯れてしまった。

やむをえず、彼らは元の職業、鍛冶屋や大工などを職業にして生活をはじめる。

やがて、黒人とオランダ人などとの摩擦の間に立たなければならなくなって、自分たちの役割は、イギリスの植民地政策を進めるための先兵にすぎなかったことを悟らされる。

ケープタウンをイギリスの支配下におこうとする植民地政策は、オランダ移民とも摩擦をおこし険悪な状態が双方に生まれる。

また制限付きではあったが選挙権(ケープタウンのみですぐなくなった)を黒人にあたえ、ある程度の権利を平等とし、奴隷制を廃止するなどイギリス政府のとった一連の処置は、それまで奴隷として、黒人を使ってきたボーア人の政策や宗教上の教義と真っ向から対立した。

一五六二年、奴隷貿昜にのりだしたイギリスがなぜ奴隷制を廃止したのだろう。

この頃のヨーロッパの動きをみると一六八八年イギリス国内では名誉革命が起き、一六八九年には権利章典が制定されている。

一七九二年にはフランス革命がおき一八〇八年には、アメリカで奴隷貿易が禁止されるなど、各国で人間の権利、平等の考えが広まって、その影響がイギリスの政策のなかにあったのではないだろうか。

3 グレート・トレック top

イギリスは軍隊をさらに送り込み、植民地政策を増強していった。

イギリスとの摩擦はさらに激しくなり、そして力関係に押されたボーア人は、住みにくくなったケープタウンをすてる決心をし、牛車にあらゆる財産を積み新天地を求め大移動を開始した。

彼らは気高い移動とし、いまでも誇りをこめて語るグレート・トレックが始まった。力関係に負けたのが原因でもあったが、禁欲と人種差別を信条とした、改革派ボーア人にとって、イギリス人入植者の生活は堕落そのものだった。

イギリス人入植者は、とくに宗教が定まっていたわけでもなく、入植に情熱や理想を抱いたわけでもなかったから、生活もばらばらで自由だった。

ボーア人にとって、ケープタウンは汚れた土地になった。

新しい汚れのない神の国をつくらなければならない。

彼らはケープタウンを捨て、新たな大地を目指し移動を開始した。

“この地に神の国を造る”という大義で移動するボーア人の群れは、そこに生活する黒人にとって侵略者であった。

黒人の生活の破壊や、財産や土地を奪うことなど、神に選ばれた選民と信じる彼らにとって、神から与えられた当然の権利と思っていたから、黒人の生活はまたたくまに破壊されていった。

侵攻するボーア人にとって奴隷であらねばならない黒人との話合いなど、神の意志に反することであった。

白人の勝手な理論をふりかざした侵攻は、そこで平和に生活を送っていた黒人と激しい戦いとなった。

当時最大の勢力を誇っていたズールー族は、一〇〇年にわたって抵抗したが、次第に近代兵器を整えて戦うボーア人の前に、多くの血が流され、ついに土地を明け渡した。

一方ボーア人のいなくなったケープタウン近辺では、今までボーア人との戦いが中心だった黒人の前に、イギリス人が全面に飛びだしてきた。

イギリスと黒人との戦いが各地で始まっていた。

コサとイギリスの大部隊との戦いは、いまでも黒人の間で誇りをもって語られている。

それによれば、イギリス軍はいたるところで苦戦を強いられる。

しかし最後にイギリス軍に領地を奪われ戦いは黒人の敗北に終わるのだが、これはイギリス軍が武力で制圧したというより、巧みな策略によるものだったという。

コサの予言者が「イギリスの敵のロシアがコサを解放するためにやって来る。

牛を殺し、畑を休閑地にして到来に備えよう」と言った。その予言者は、コサの人たちに大変信頼されていた人物だったため、コサの人たちはその教示に従った。

しかし、それはイギリスが予言者を買収して語らせた巧みな策略だった。いつまでもロシヤはやってこず、やがて食料がなくなり、伝染病や飢えで次第に力を失う。

戦闘力を失ったコサはついに滅ぶ。その後、白人は巧妙でずるい方法で土地を取上げていく。

ネルソン・マンデラ『闘いはわが人生』(三一青房)のなかに、タトイ・ジョイという名の古老の話がある。

「白人は少数だったが、大きな企みを抱いていた。

部族の弱点を嗅ぎまわり、歴史の中からかき集めて、過去に争ったもの、目下反目しているものを調べあげた。

そこで彼らは毒を盛り、彼らの妖術にかけた。

兄弟同士を争わせ、兄弟喧嘩をしている間に土地を取上げたのだった。

ズールの王、センザンガコナの子供たちはお互いに争って、ボーアのために道を開いた」 |

このようにして、肥沃な土地はことごとく白人に取上げられた。

各種族は白人のかってな土地分割で、あちこちに強制的に移住させられる。このころから、黒人の居留地ができあがっていた。

ひととおり黒人の抵抗を抑えたイギリスとボーア人は、互いに侵略地をわけあい、領土分割は東部と南部でイギリスが英連邦の自治領とし、北部と中央部でボーア人が独立の共和国、オレンジ自由国をつくりあげた。

南アフリカの先住民の上に、ボーア人とイギリス人の二つの白人支配者が生まれた。

4 金鉱・ダイヤモンドの発見 top

友好的にみえたこの分割も、一六八七年、ボーア人の支配するオレンジ自由国キンバリーで、ダイヤモンドが発見されると、イギリスはただちに、その部分を自分の領土であると強引に主張し、一八八〇年、第一次ボーア戦争、一八八五年ランドで金鉱が発見されると、再びイギリスは強引に侵入、(というのはこの領土は深くオレンジ自由国に入っていたから)第二次ボーア戦争が始まった。

一次、二次あわせて二二年にわたるボーア戦争*となり、一九〇〇年、イギリスは首都プレトリアを制圧し、一応戦いは終ったかにみえたが、ボーア人はゲリラ戦で抵抗をつづけた。

* イギリスのチャーチル首相は、青年時代にボーア戦争の報道記者として名を上げ政治家となり、ヒトラーとの第二次世界大戦の勃発で首相となり、アメリカの力で勝利に導いた。

一九〇二年、ゲリラも制圧されイギリスの勝利でこの戦いは終り、南アフリカは英連邦になる。

イギリスは国際世論をさけて、南アフリカを信託統治とし、ボーア人の支配からイギリスの支配とする植民地政策を完成させた。学校では、アフリカンス語を教えることを禁じ、すべての教育を英語に変えることも制定した。

しかしこのボーア戦争は黒人にとってなんの利益ももたらさなかった。

この戦いは主が変っただけで、黒人は自分の国の財産を自分たちの手で掘り出し、白人の利益に奉仕するというスタイルは全く変わらなかった。

そればかりか、新たなイギリスの支配者は、一九一一年、「鉱山労働法・原住民労働取締法」を制定し、黒人の自由な労働への参加の権利を取りあげ、白人との差別をはっきりと定めた。

その法律は黒人の職業選択の自由や、熟練労働から閉め出した。

法律を定めた理由の一つに、白人労働者の生活の場を守るということであった。

この結果、黒人は、ただ言われるままに危険な仕事とか、技術など必要としない、単純できつい仕事につくことになった。

この法律は最近まで生きていて、黒人の技術者は育たず解放後、新たに自分たちの手で工業を起こすことも、工場を運営することも困難が伴っている。

さらにイギリスの支配者は一九一三年、「原住民土地法」を定め「原住民指定地」をつくり、今まで耕していた土地から黒人を追出し、全土の二三パーセントしかない、やせた土地の保留地に、強制的に移住させた。

土地を取上げられ、権利を奪われ、命の保証さえ、白人の自由に操られるようになった黒人は、再び各所で抵抗した。

その抵抗に対して、白人はデマを流し部族同士で憎しみをもたせ争わせたり、村の長を買収して、居留地の黒人をなだめさせるなど、巧みな策略をとり、それがうまくいかないときは、武器による制圧をもって、抵抗を抑え成功した。

黒人はばらばらで、部族同士がうまくいかず、時には部族同士の争いさえあって抵抗運動は、買収や支配者から流される嘘の宣伝に乱れ、抵抗運動は、逆に支配者に都合よく利用されることさえあった。

しかし、ばらばらな黒人の抵抗運動は、一九一二年ANC(南アフリカ民族会議)がつくられ、統一した力強い抵抗運動が始まった。

「抑圧された集団を解放するのは、その集団だけができる」という信念を持ってである。

四三年後、「南アフリカは黒人であるうと白人であろうと、そこに住む人々のものである」という書出しの自由憲章が、会議運動の政策としてANCやその同盟団体、三千人の参加のもとに採択された。

また一方、一九一四年、アフリカーナは「南アフリカではアフリカーナが権力をほしいままにでき、そして黒人は奴隷のままであるように」(『アパルトヘイト入門』ドナルド・ウッズ著、第三書館)という目標をもとに国民党を結成、独自の政策をうち出した。

第二次世界大戦が終了した三年後の一九四八年、国民党は総選挙で、「南アフリカではアフリカーナが権力をほしいままにでき、そして黒人は奴隷のままであるように」をスローガンにかかげて、アフリカーナの支持をとり多数議席を占めた。

南アフリカの議会は、白人以外議員になることができなかったし、選挙権はイギリス系とアフリカーナの白人、そしてわずかな数のカラードにしかなかった。

カラードもこの後すぐに選挙権を奪われる。

大多数の人口をもつ黒人の選挙権を奪った選挙は、少数の白人が議会を思うままにすることはたやすいことだった。

こうして国民党のスローガンは、アフリカーナの圧倒的な支持をえて、議会の指導権をにぎる。

そしてイギリス系白人の力を議会から奪っていく。

イギリスは着実に力をつけてきた黒人の統一した抵抗運動に手をやいていた。

経済権(南アフリカから利益を得る権利)をしっかりと自分の手にしたイギリスは、一九六一年、南アフリカを国民党の支配する政府に引渡した。

国民党は念願だった政策を強硬に実行しはじめた。

全人口の八〇パーセントの先住民・黒人の選挙権を奪い、わずか二〇パーセントの白人の票で多数議席を得た国民党は、やがてカラードの選挙権も取上げてしまい、白人独占の議会をつくった。

アパルトヘイトの政策の一部は、国民党が政権を握る前にもつくられていたが、それを完全なものにした。

個人的な権利を制限したものだけの例を二、三あげると、

人種分離法 これは選挙権の確認や雇ったり、取締ったりするとき、はっきりと差別を行うに必要なこととして、白人、黒人、カラード、アジア(主にインド人)に分けた。

住民登録法 純粋な白人か、混血でないかどうか、黒人かカラードかを細かに分けるため制定されたもので、その検査は徹底していた。

パス法(通行書携帯法) これは白人の行政府の発行するパスで、このパスをもつことなしに、黒人は自分の居留地以外の他の地区を通行することができなかった。

このパスには、住民登録法で検査された結果がこと細かに記入されていた。

黒人のパスはドム(馬鹿)パスとよばれ、さらにカラードなどから差別した。

ドムパスを持つものは、居住区も細かく定められ、理由なく逮捕、拘留される者として利用されることも多かった。

また就職、進学でも徹底した差別を受けた。

異人種間結婚禁止法 白人と特に黒人など、他人種との結婚の禁止。

背徳法 白人と他人種の間の性行為の禁止。

これは性行為を監視するという口実で、警官は許可もえることなく車や家のなかまで調査することができた、など。

このような法律は国民党によってさらに強化されていった。

公共安全法、一般法修正令、共産主義弾圧法や不穏集会法など一九九三年までに三〇〇以上の黒人やその他有色人種の権利を奪う法律がつくられた。

これらの法律は、いつでもどこでも誰でも、仕事を取上げることができ、自由に拘束でき、そして追放することができ、家屋を捜査でき、移動を禁止でき、殺すことさえ合法とした。

二七〇万の白人の人口にたいして、一千万以上の黒人、カラード、インディアン(イギリス人によって連れてこられたインド人労働者)の権利を取上げたことに、世界の世論の批判が起こりはじめていた。

彼らはその目をごまかすためにも、また圧倒的に多くの黒人と少数の白人との力関係をごまかすために、ホームランド政策をとった。

白人の多数を勝ち取るためには、今までの白人、黒人、カラード、インド人などの区分をさらに細くし、黒人はズール、コサ、スツウ、ホサなどに分け、それぞれのホームランドに押し込めた。

区分は、白人の農場をさけてつくられたために細かくいくつにもできていった。そして住民の意志にかかわりなく、勝手に独立させる方策をとった。

まずトランスカイ、シスカイ、ペンダ、ボプタツワナを独立させた。

国民党は独立はさせたものの、この国の発展は認めず、絶えず軍隊を彼らのつくった国境においた。

また近隣諸国にも軍隊を送り戦争状態をつくり出し、自分の国に不利になるような経済発展はつぶしていった。

独立国であっても、住民はあいかわらず職はなく、支配者は国民党から派遣されてきたものだったから、政治の機能は少しも変らなかった。

その結果、南アフリカの黒人や有色人種の数が少なくなる。

独立国となったのだから、南アフリカに入るにはパスポートが必要となる。

気にいらないものは入国を認めない、国民党政府は合法的に住民を操作しやすくなる。

黒人をホームランドに押し込め、バンツー政庁府をおき自治区としたため、南アフリカ市民には、黒人はいないということになった。

バンツー政庁府は、もちろん政府の言うことを素直に従う人間にまかされた。

一九六〇年国民党は、独立国と自治区とが黒人の意志でつくられ、それを国民党は認め助けたと世界に向けて主張し、世界に認めさせるため、これらの国をまとめて共和国とすると宣言したが、このようなごまかしでつくりあげた国の独立や自治区を認める国はなかったのである。

5 虐殺の歴史、そして改革へ top

一九六〇年、ヨハネスブルグの郊外にあるシャープビルで「パス法」廃止を要求した平和的なデモにたいし警官が襲いかかり、多数の参加者を殺すというシャープビル事件が起きた。

この年、日本ではアメリカとの軍事同盟「安保条約」の批准をめぐって、日本の歴史上特筆すべき大反対運動が起き、連日国会周辺は、何万人というデモ参加者で埋まっていた。

シャープビルでの虐殺のニュースは世界に流れ国際世論の批判により株価は下落し、南アフリカの貨幣はまたたくまに価値を失い、南アフリカの経済は混乱をきわめた。 |

白人の農場、

これまで黒人は決して取得することのできない農園だった

|

白人は、自分たちよりはるかに多い、黒人の労働力に頼り、その消費に頼らなければ経済を維持することはできない。

また海外の投資に頼らなければ、南アフリカの経済は潰れてしまう。

世界の経済競争に勝つためにも、圧倒的多数の黒人と喧嘩するよりは、共存のうえで経済力を維持し、さらに力をつけていくためにはあらゆる分野で、黒人の力が必要だと経済界では考え始めていた。

白人の独裁政治は、少しずつ崩壊をはじめていた。

抵抗運動を潰すことに使われる労力、資金は莫大で、世界世論をかわすにも大変なことだった。

商工業者は当時の権力者フルウールト政権に政策の変革をもとめたが、彼はその意見を無視し自分の政策を強引にすすめていった。

しかし、アパルトヘイト廃止をもとめる国際世論は「シャープビル事件」を契機に次第にたかまり、ついに南アフリカを経済制裁する動きにまで発展し、海外投資は南アフリカから撤退するという事態となった。

このときの国連安保理でも議題として取上げられ、経済制裁の採決が行われた。その採決の場で日本は棄権するという態度にでた。

他の国が経済制裁を実行しているとき、日本政府は一応は実行しているような態度をとっているものの、その裏で様々な方法を使って南アフリカ政府と交易を行っていた。

そのお陰で南アフリカ政府は日本人にかぎって、有色人にもかかわらず「名誉白人」という不名誉な待遇を授けた。

つまりは、カラードや黒人は公共施設、トイレとかその他、定められた施設を利用することはできないが、日本人は彼らにとって白人でないにもかかわらず、とりあえず利用を認めるといったような、屈辱的な待遇に日本政府はよろこんだ。

代議士で、南アフリカの政府を支援するグループができ、かなりの数の自民党議員が参加するということさえあった。

経済制裁は、それに賛同したアメリカ政府がなにかとしよって、実行は不十分なものであったが、それでも南アフリカの経済界をゆるがした。

国民、特に経済界の支持を失った大統領は、次々と変わり、データラードがそのあとしまつを引受ける結果となった。

彼は今まで制定された様々な規則を、すこしずつなくしていき、ついに黒人の参加する全人種による議会構成をやむなく認めることになった。

そして一九九四年四月二六日から三日間、世界の歴史に残る全人種による総選挙が施行された。

top

****************************************

|