|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

四章 ホームランドを訪ねて

1 オレンジファームを行く top

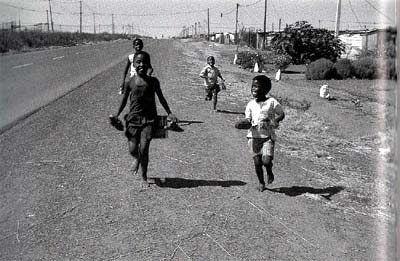

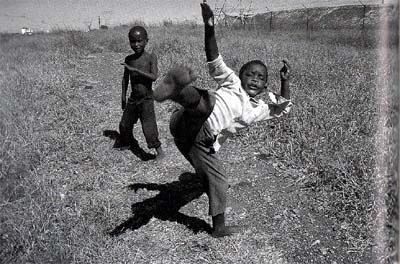

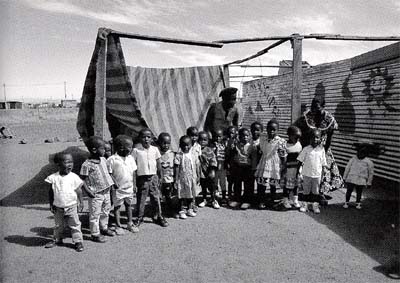

オレンジファームの子供たち |

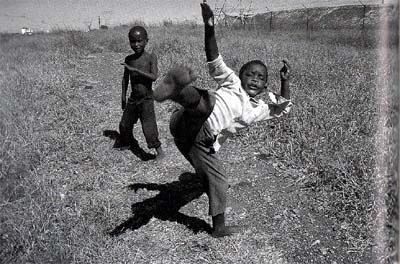

どこで覚えたのか「日本の空手をみせる」といって演じる子供 |

四月一八日、オレンジファームという名のホームランドを訪ねることにした。

朝九時、ヨハネスブルグをでた車は、途中から左に折れて、長い一本道をまっすぐ走った。

右手に小さな湖水が見え「こんな所に自然湖が」と思ったが、それは灌漑(かんがい)用水としてつくられた人口湖かもしれなかった。

辺りは緑の牧草が生えていて、牛が群れていた。

枯れた草ばかり見てきた目に、それは不思議に美しい光景だった。

この場所からしばらく牧草の生える平野がつづき、牛追いの姿がところどころに見えた。

牛追いの真っ黒な肌はつややかに光っていた。

肩から布を掛け、長い棒の杖をもった牛追いの年齢は高齢に見えたが、いがいに若いのかもしれなかった。

「みんな日給は一日一フンドから二ランドくらいなんだよ」とペニーが教えてくれた。

一ランドでは洋梨が二個か、よく買えて三個くらいである。これではとても家族を養える金額ではない。

これまで南アフリカの農業は、白人しか農地を持てなかったが、広大な農地を耕すには黒人の手が必要だった。

金、ダイヤモンドが発見されていらい、鉱山に人手がとられ、また黒人の抵抗などもあって、インドから大量の労働者を連れてきたが、その程度では賄いきれるものではなかった。

そのため、六歳、七歳の子供も労働力として使った。

しかし、人手不足にもかかわらず、賃金はひどく低いか無償だった。

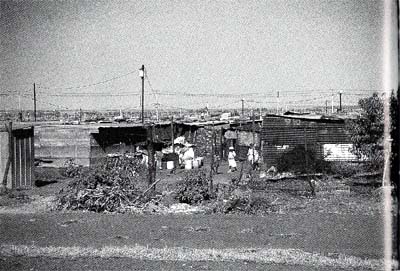

彼らのために用意された住居は、板で囲ってあって、寝るための床はコンクリートだけだった。

衣服は麻の袋に穴をあけただけのものを与えた農場主も多かった。

『アマンドラ』という本のなかに、農場で働いていた古老の話が載っている。

「朝早くから夜遅くまで働いて一日一食、トウモロコシのスープとパンが一個だけだったが、それでも腹の空いた口にはとてもおいしく思え、その時だけ幸福だった」と述べている。

農場主が黒人にあたえる懲罰はとても人間を扱うなどというものでなく、意にそわないということだけで、手足を木に縛りつけムチ打ち、水を欲しがると、煮えたぎった湯をそそぎこんだ農場主もいたという報告もある。

黒人は奴隷にちかい農場の仕事をきらい志望者は少なかったが、ときの政府は人頭税、そして犬を飼うことさえ犬税という税金をかけた。

そして貧しい黒人が、滞納するのを待って逮捕し「働いて納めさせる」ということを理由に農場に送り込んだ。

刑務所の入口には、滞納者を受取る農場主が列をつくっていたという。

目の前の牧草地は青空が広がり、牛の群れを追う牛追いの姿は牧歌的ですらあった。

杖を地に立て、すくっと立って、こちらをうかがう黒く光る姿はりりしかった。

牧場の風景は、農場で働いてきた黒人のつらい歴史をおおい隠し、のどかに広がっていた。

牧場を離れてオレンジファームに向かった。しばらく行くと草原のなかを走る列車がみえた。

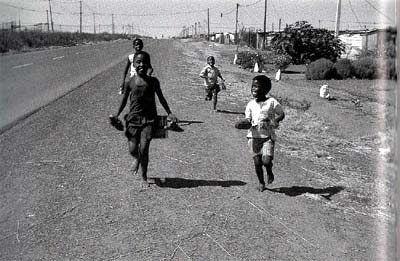

やがて村があらわれ、学校帰りの子供が、はしゃぎ、笑いながら道の両側を群れて歩いている姿に出会った。

その子たちの衣服は何度も洗った跡が見え、裸足(はだし)の子も多かった。

子供たちにカメラをむけると、声をあげ一斉に逃げだし、制服の女の子は顔を後ろに向けかくした。

遠くに駅がみえ、幌をかけた馬車が走っていた。

馬車の後ろには、子供が鈴なりになって乗っていた。

それでもなお馬車を見つけた子供たちは、走り抜ける馬車を追いかけ、飛び乗ろうとしていた。

子供たちを満載した馬車は、ひづめの音をひびかせ、砂ぼこりをあげて駅の方にかけていった。

子供たちの歩く方向に車を走らせると、大きな町があらわれた。

ペニーの町よりはるかに大きかった。道路の脇に自動車の修理工場があった。

修理工場といっても、溶接用のガスボンベが二本表にあり、その横に車一台分ほどの小屋があるだけだった。

ペニーは車を修理したい、といって修理工場に車をいれた。

修理工場には先客がいて修理中だった。

社長一人に溶接工である従業員一人の小さな工場では、一台を修理するのがやっとだった。

その修理がすむまで、だいぶ待たされることになった。

待つ間、修理工場から離れて草地を散策していると、一〇歳と八歳くらいの男の子が二人やってきて「日本人か」と聞く。

こんなとこにも、日本人を識別できる子供がいるのかといささか驚いて、「そうだ」と答えると、突然二人の子供は呼吸を合わせたように同時に「ちぇーす」と叫んで空手の恰好をとった。

そして回し蹴り、飛び蹴りを披露してくれた。どこで見たのか実に型にはまっていた。

その様子から、この子たちの間で日本人が登場する空手を使う劇画か、ビデオをみて日本人の顔、形を記憶したに違いないと思われた。

子供たちの姿を撮影していると、遠くで女性の叫び声を聞いた。ひどく怒っていた。

子供たちは、その声であわてて姿を消した。

声のするほうを見ると、小さな子供を背負った若い母親が、こちらを向いて手を振りしきり怒鳴っていた。

何を言っているのかわからなかったが、どうやら写真の撮影に抗議しているようだ。

このようなことがこの村で何度かあり「こわい村だ」と心から思った。

工場のほうを見ると、ペニーの車は野外につくられたコンクリートのわずかな盛り上がりの上に乗せられていた。

溶接工が車の下にもぐりタンクのき裂を溶接していた。修理はそれでおわりだった。 |

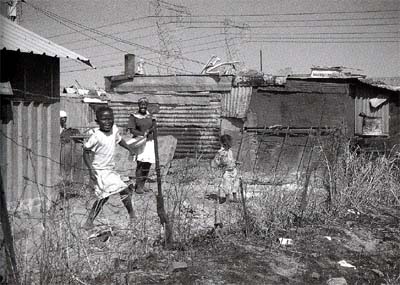

撮影しているとどこからか怒鳴り声が聞こえてきた

|

|

カメラをもって歩いていると[写真をとって]とせがまれた

|

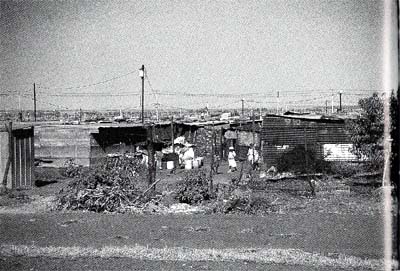

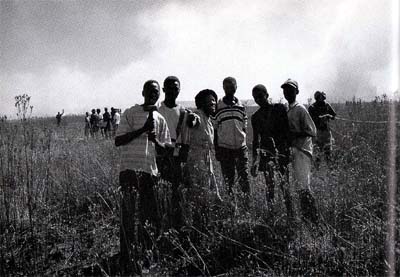

土地の取得がはじまっていた。

思い思いに縄を張り決めているふうに見えたが、

きちんとしたルールがあるのだろう

|

ペニーの車は古くて、日本ではどんな人も乗らないだろうと思われるほど、あちこちが痛んでいたが、彼は何度も修理し、ていねいに使っていた。

ペニーは、高校を卒業すると自動車の運転手として働いた。

車の運転が好きでたまらない、というのが車の仕事を選んだ理由だった。

黒人のペニーが高校を卒業できたことは、当時の南アフリカの状況から、きわめてまれなことだった。

高校に入れても高い授業料が払えなくて中退する生徒、ひどい差別、いわれなき逮捕、そして反アパルトヘイトの運動で高校を追われるものが続出していた。

ペニーは、「母がすごく努力してくれたんだ。

母は働いていたけど、収入は少なかった。

兄弟もいたし。けれど絶対教育は必要だといって頑張ってくれたんだ。

アパルトヘイトに勝つためにも教育は必要だったんだ」と話していた。

ペニーは数年働いた後、また母の努力でお金を借りて車を買った。

独立してタクシーの運転手になったが、彼の時代はタクシーといっても、客をとれる状態ではなかった。

「道路輸送法」という法律があって黒人のタクシーは極端に制限されていた。

白人の客は、相手が希望しても乗せてはならなかった。乗せると逮捕、高額な罰金が待っていた。

白人を乗せることのできないペニーは、黒人の客を待ったが、黒人は貧しすぎてタクシーを使う客はひどく少なかった。

ペニーのタクシー業にまつわるこんな話かあった。

一九六〇年、ウェストストリートで車を停めていると、白人がやってきて、「乗せてくれないか」と声をかけてきた。

「最初はびっくりしたよ、まずいなと思ったけど、すごくお金が欲しくてね。車の借金も残っていて」

、白人が声をかけるなど、とても信じられないことだっただけに一瞬耳を疑った。

「何も知らない旅行客にちがいない」そう思ったべニーは、あたりをうかがった。

ちょうどその時間、まわりには誰もいなかった。いや、ペニーにはそのように思えた。

ペニーは、急いでその客を乗せると目的地まで運んだ。

久しぶりの現金収入だった。その後、客は誰もいなかった。夜、久しぶりの収入に奥さんは大変よろこんでくれた。

その日、子供たちと囲んだ夕食はことのほか楽しかった。

子供たちのおしゃべりに耳をかたむけながら夕食をとっていると、表で車の停まる音がした。

ペニーはすべてをさとった。

「警官だ!」逃げだそうと思ったが、あとで家族の受ける処遇を考えると、とても逃げだせなかった。

恐怖で心臓がとびでるほどに高鳴っていた。乱暴にドアが開けられ、警官が二人入ってきた。

そしていきなり警棒を振り上げると、思いっきリペニーに振おろされた。

子供はおびえ泣きだした。妻は子供をかばい小さな子を抱きよせたが、恐怖で顔はひきつっていた。

血だらけになったペニーを、二人の警官は腕を抱え護送車に放り込んだ。

誰かが見ていて密告したのだった。車のナンバーからわかったに違いない。

その夜、刑務所でまた殴られた。顔ははれあがり、骨が痛み一晩中うなされていたという。

それから保釈されるまで毎日、呼び出されては二〜三時間、殴られた。

保釈されるには、保釈金三〇〇ランドが必要だった。

当時、一月働いても三〇〇ランドなど手に入らなかった。

親兄弟、友だちも必死になって集めてくれて三ヵ月後やっと保釈された。

こんなことは日常茶飯事だった。いま一五歳以上の黒人は、なんらかのことでアパルトヘイトの被害を受けているとペニーは言う。

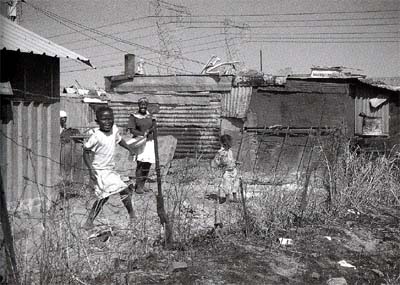

修埋の終った車は、再びオレンジファームを走った。車を降りて撮影をはじめると、すぐ抗議された。

なかには肩をいからせ迫ってくる婦人、睨みつける男など様々だった。

なかには本人に承諾を得てるのに、通りがかりの人が怒鳴るのだからたまらない。

ペニーもうかない顔をしていた。

それでも村の生活には、何かよく説明のできない親しみがあった。

原野のなかに、八百屋がポツンと一軒、視界に飛び込んできた。

八百屋といっても、四本の柱と屋根をふいただけの少し傾いた造りだったが、買い物客がいて、原野に彩りをあたえていた。

八百屋の隅ににわとりが金網の駕籠に入れられ売られていて、運命を知ってか知らずかくちばしで土をつついていた。

買っていく人は、にわとりの足を片手でつかみ逆さにして帰る。にわとりは時々はばたきそれを巧みになだめる。

それが子供だと、戦後の私たちの年代の子供の姿を思い起こさせて、楽しくついカメラを向けてしまう。

そのたびにまた怒られるのだが「金を取るんじゃないか。かってに撮影するな」と怒る人もいて、

「ひょっとしたら、みんなが怒っているのはこういうことかな」

などと、勝手に解釈をしていて怒られることに慣れてしまっていた。

オレンジファームのはずれに、赤十字の旗があった。

白地に赤い赤十字のマークの入った小さな旗が高い旗柱の上でなびいていた。

その下に、モルタル造り細長い平屋の建物があった。

ペニーに案内を頼んで、その建物の広場まで行った。広場には子供たちが遊んでいた。

その子供たちの周囲に、保母さんらしき人がいて、かたよっておしゃべりをしていた。

なんの危険も感じさせない、のどかな風景だった。

子供たちはみんな黒く、木陰に入ると強い陰に、子供たちは溶けこみ、着ている服だけが動いているような、奇妙な光景をつくりだしていた。

保育園かと思ったが、赤十字の旗がよく理解できなくて、病児保育の施設かとも考えた。 |

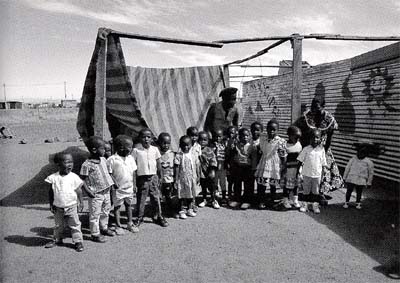

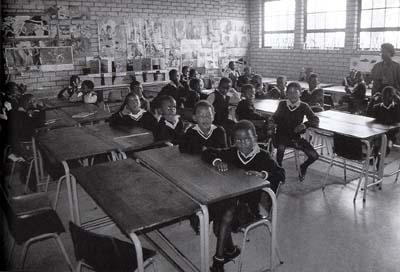

私設保育園の園児(オレンジファーム黒人居住区)

|

保母さんの一人に案内を請うと、そこの責任者フリー園長を紹介してくれた。

「どういう施設なんてすか」と聞くと、働く婦人のための保育園で、三ヵ月〜六歳までの子供たちをあずかっているという。

費用は月六〇〜四〇ランド、けっして安い金額ではないが、その施設を維持していくためには、どうしてもこの金額が必要だと説明してくれた。

子供たらは一〇五人いた。その子たちを、七人の職員で支えていた。

職員の月の給与は二〇〇ランド、ホテルの掃除婦の給金が六〇〇ランドだから、安い給金で働いていることになる。

保母の一人Sさんは、この給金で一家を支えている上に、両親がいない子を引受けているのだという。夫は失業中とのことである。

彼女たちは、あずかっている子供たちの親と全く同じ、アパルトヘイトのなかで生活してきている。

そのなかでは本人の意思にかかわりなく、「助け合い」は、アパルトヘイト政策に反対する行為にもなりかねない。

なぜなら、黒人が互いに助け合うことすら「不穏集会法」などの法律による取締りの対象となっていたのだから。

公的な保育施設もなく、子供の施設などつくることも許されなかったが、それでもつくることができたのは、白人の宣教師のおかげだった。

白人が運営している、それだけで迫害をまぬがれた。もちろん国からの援助などなく、みんなから集められた少ない資金をだしあい、Sさんのような保母たちの、無償に近い援助があって維持されてきた。

そんな思いを抱きながら、カメラにむらがる子供たちを撮影していると、子供たちを守るうとする、南アフリカの婦人のなんとも頼もしい大きな力が伝わってくる思いがした。

|

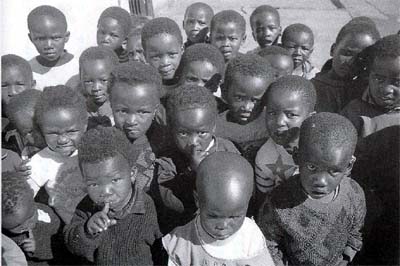

私設保育園で

母親たちは生活費を稼ぐのに一生懸命だった。

家族全員で働いても生活は苦しい。

働く親のための私設保育園(日本の無認可保育園と同じか)

|

食事にあつまってくる幼児

|

朝、マリストン・ホテルを出ると、オスカーがいた。

「おはよう。オスカー」と言うと、彼はうれしそうな顔をして何も聞かないうちから、

「インカタは強い。マンデラなんてだめだ。ANCなんてだめだ」と、やたらしゃべりだした。

「今日はプレーンストリートですごいデモがあるぞ。銃撃戦もあるぞ」

「中止という話を聞いたが」

「いや中止ではない。青年隊がデモをするんだ」

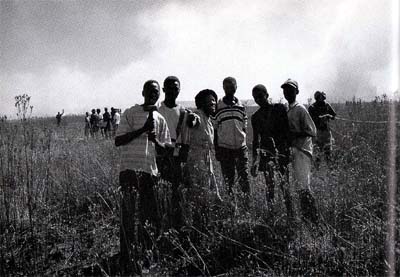

この日のニュースは、最後まで選挙に反対していたインカタ(ズール一族の団結と自治を目的とする部族政治組織)が選挙に参加することを決意し、今までの妨害工作をすべて中止する、というニュースが流れたばかりだった。

彼の言うことを聞き流して、ペニーと再びオレンジファームの撮影に出かけた。

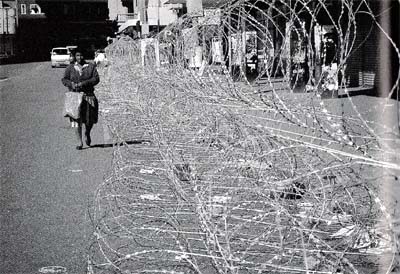

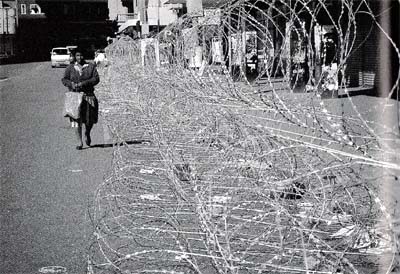

午後、ヨハネスブルグに帰ってきて、「ANCの本部に行ってくれないか」と頼むと、ペニーは車をその方向に回した。

近くに行くにつれ、何かものものしい雰囲気がただよっている。軍隊が巡回している。

そして鋭い針のついた、ぐるぐる巻きの鉄線が道路に長く引かれている。

「ペニーもっと近づいてくれ」と頼むと、しぶしぶ近づくが「早くしてくれ。このままだと襲われる」と言う。

つぎの日、新聞で写真家のケン・オストラブルグがインカタの銃撃にあって、死んだことが報じられていた。

ニュースによると、この日、オスカーの言うとおり、ANC本部を襲撃するデモがあった。

ピュリッツァー賞(世界的に秀れた報道に対する賞)受賞作家ケン・オストラブルグは、そのデモを取材するため現場にいた。

銃は二階からケン・オストラブルグに向けられ、ハッキリとした狙撃態勢で撃たれた、と報していた。

ケン・オストラブルグの過去の写真が、掲載された新聞があった。

数枚の写真のなかで、槍を持ち襲撃に備えるインカタの集団の写真があった。

立ちならぶ槍の穂先、その集団は逆光を受けて影のように浮きあがり、沈黙の暗黒部隊の不気味さを見せていた。

その前を買物かごをさげた婦人が通り過ぎる写真があった。

胸をつかれるような写真であった。

その日、オスカーを捕まえた。

「インカタはなんていう集団なんだ。罪のない人間までも狙撃するなんて、最低な集団だな」と言うと、オスカーは、

「よくやった。インカタは強い。我々は強い」と腕に力こぶをつくった。

人間の意識が狂いはじめると、止めどもなく狂ってくる。

この小さな発言が、集団となり権力となると、すべてが正当化されて、それに従わざるをえなくなる恐怖が、彼の言葉からうかがえた。

翌日、べニーが迎えにやってきた。

|

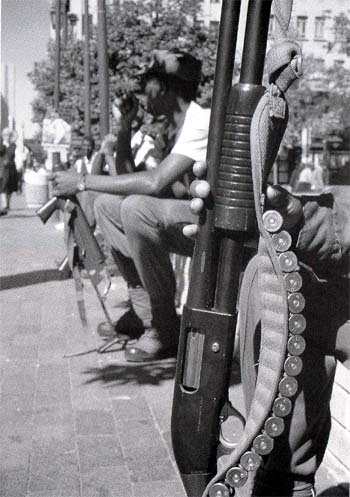

ANCにむけてテロや妨害が日中、堂々と行なわれた。

鉄線の防御網を張り、テロや武装襲撃部隊に備える

「ペニー、インカタがカメラマンを狙撃した事件があったんだけど、どう思う」

「いや、しょっちゅうあるんだ。オレンジファームは、そのような勢力が力をもっている地域なんだけどね。よく無事だったね」と、まるで人ごとのように言う。

「じゃあ、あそこで怒鳴っていた村人は、ほとんどがそういう人かい」

「全部ではないけど、まあ多くの人はそうだったね」

「冗談じゃないよ。じゃ銃殺されても仕方なかったんじゃないか」と、言うと「まあそうだ」と答えた。 |

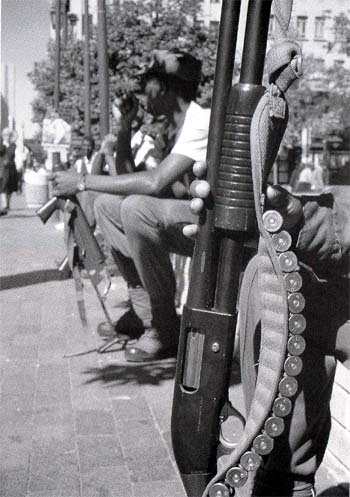

選挙妨害を防ぐため警備にあたる政府軍

(4月27日ヨハネスブルグ投票所前)

|

ここで初めて、オレンジファームで、なぜあのように怒鳴られたのかやっとわかった。

写真は証拠になる。何かかかわりがあると写真はまずい。

すべてではないだろうけど村民の怒りが、そのような要素も含まれていたことを知って、背筋が寒くなった。

2 バンツー教育 top

いくら待ってもペニーはこない。腹立たしい日だった。

ついに我慢んしきれなくなって、別のタクシーにした。名をアロンといって三六歳になる黒人の運転手だった。

私は薄い長袖で十分だったが、アロンは寒いと厚い長袖の上にさらに厚いセーターを着ていた。

南アフリカの四月は冬なのである。日なたは少し暑いが、日陰はたしかに寒い。

セーターを着るほどではないと思ったが、歩く人を見ているとセーターどころか、厚いコートをはおっている人すらいる。

アロンが特別寒がりというわけでもなさそうだった。

アロンはソウェトの一部である、スウテイ黒人居留区のドウミズイン学校に先生の知合いがいると言う。

さっそく案内してもらうことになった。

着いてみると校舎は、ペニーの居住区にある学校とくらべると数段、建物などはいいように思えた。

学校の中に入ると、アロンは事務室にゆき取材の了解をとってくれた。

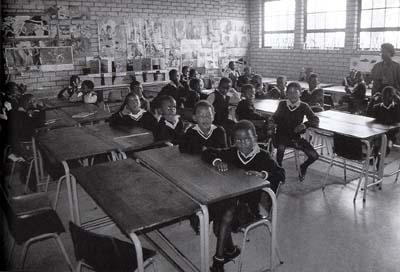

授業中だったが、教室では教師が笑顔で迎えてくれた。

子供たちの顔が一斉にこっちを向いた。

そしてみんなそろって、「おはよう、先生。ごきげんいかがですか、先生。おげんきですか、先生」と英語であいさつをよこした。

どの子も真っ黒な顔で、大きな目がキラキラと輝いていた。

この教室は五歳から五歳半の子の教室で、ちょうどズールー語の勉強をしていた。

教師は私に少しだけズールー語を教えるといって、「ウバウバがファザー(父)の意味、ウワウワがマザー(母)の意味なんです」といった。

子供たちから笑いがわいた。そしてまた一斉に、私に教える意味もあって、「ウバウバ、ウワウワ」と教師のまねをして声をそろえた。

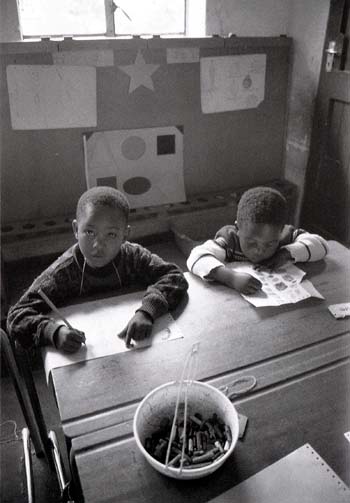

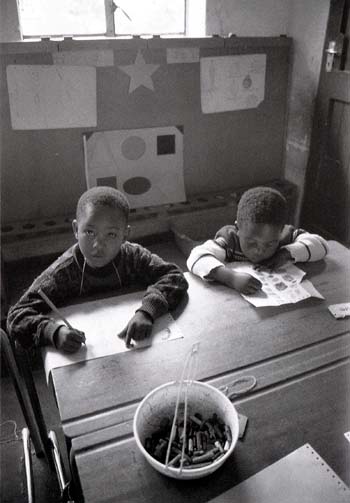

九歳から一〇歳のクラスもあった。このクラスは絵の時間だった。

大きなダンボールの箱に使って短くなったクレヨンが、色分けもされずたくさん入れてあって、子供たちは、その箱の中から必要な色をさがして塗っていた。

教科書も絵を描く紙も粗末なもので、教材は何もかも不足していた。

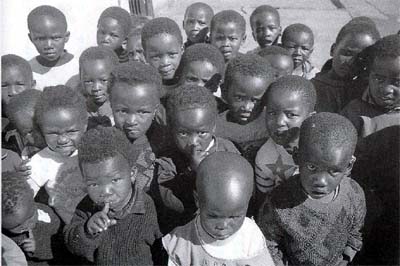

|

子供たちは元気はよかったが、教育設備や教材は極端に貧しかった。

ドウミズイン初等学校(黒人居住区)

つい最近まで実行されていた「住民教育法」は、教育の中身に深い傷を残していた。

一九五〇年代、国民党は白人と黒人を差別する、バンツー教育法を制定した。

この法律は、今まで様々なアパルトヘイトの法案を立案してきた、「原住民問題大臣」フルウールトにより考えだされ提出された。

フルウールトは、かってドイツで学生生活をおくり、そのころドイツを包んでいたヒトラーの影響を受けた。

徹底した人種差別思想で、戦争を起こし、多くの人間を虐殺に追い込んだナチズムを信奉していた。 |

わずかなクレヨンをみんなで使う

(ドウミズイン初等学校)

|

彼の説明によれば、「南アフリカのすべての教育は、黒人は白人より劣っていることを教えるためのものでなければならない」。

つまり奴隷として、白人のために働くことは当たり前なんだ、とする教育である。

その結果、大学から黒人を追い出し、低学年教育は、満足の設備のない黒人だけの学校をつくりあげた。

少しでも高等と思われる教育は、黒人の通う学校の教科からはずされ、言語は働かせるに必要なアフリカーンス語が主で、民族独自の言語など全く無視されてきた。

一九七八年、アフリカーンス語を学ぶことに反対したソウェトの高学年の生徒が、デモ行進をした。

このデモにたいし警官が襲いかかり、六〇〇人以上の子供が銃で殺され、多数の子供が逮捕され投獄された。

子供といえども彼らは容赦しなかった。

白人優位の教育は学校だけではなかった。

居住区の各家庭に政府の放送しか受信できないラジオを取りつけた。

そして連日のように、黒人がいかに低俗で無知であるかを放送した。

南アフリカの生んだ国際的歌手ミリアム・マケバはその日記で、

「毎日このような放送を聞かされていると、自分が黒人であることを恥ずかしく思うようになり、少しでも黒人として見せないよう振る舞うようになるんです」と書いている。

訪問した学校の教師の一人は、

「政治は選挙で変わるでしょうけど、満足な教育を受けられなかった私たちが、子供とともに教育を立て直すには、長い時間がかかると思いますよ」と言った。

top

****************************************

|