|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章

五章 「新しい南アフリカが生まれるんだ!」

|

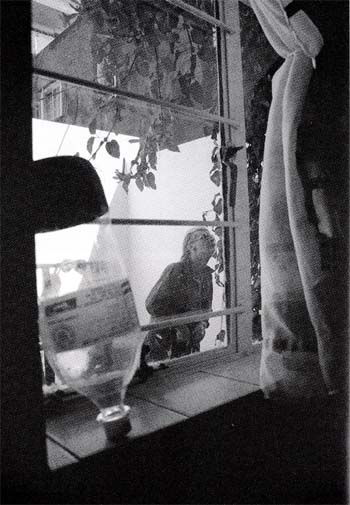

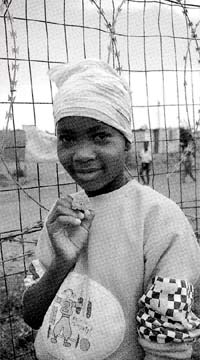

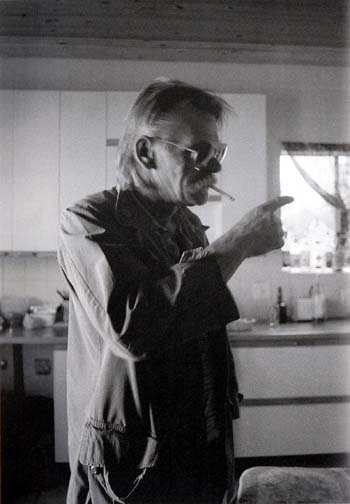

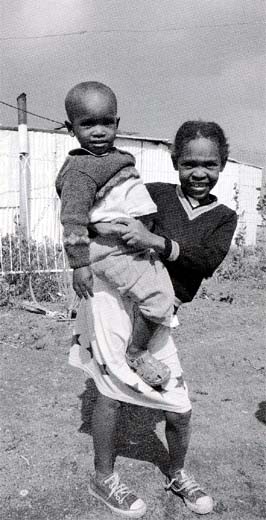

ヨハネスブルダ郊外にある白人の家

1 マリンストン・ホテルを出る top

選挙が近づくにっれ、マリンストン・ホテルも急に賑やかになってきた。

今まで黒人の姿の多かったロビーも、白人の数がまし黒人は姿を消していった。

後に入ったのは、デクラートの選挙の応援者だった。

「予定通り出て行ってくれ」と、言った白人の受付係は、白人の支配がかえってきたとばかり胸をはり、「明日の朝、間違いなく出て行ってほしい」と声高に宣言した。

実はほかの若い受付に頼んで、三日ばかり延長してもらっていたのである。 |

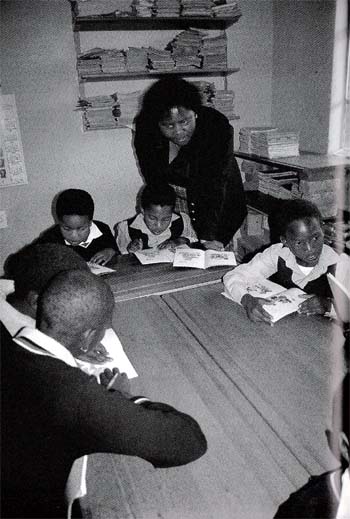

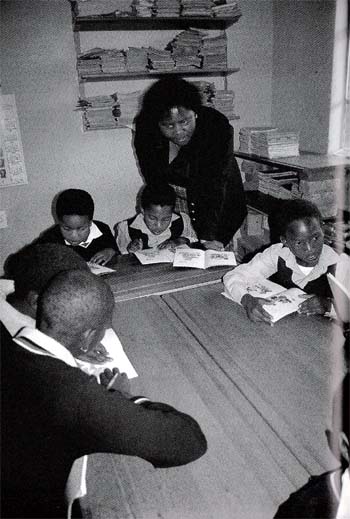

「黒人は、白人に従う教育が、ほどこされなければならない」

長い間のアパルトヘイトによるこの方針は、

教育の根底をもこわすものだった。

日本の戦前の植民地教育と同じ。

|

予定の日になっても、出ていかない私の姿をみて、「なんでまだいるんだ」と言ったが、その若い受付が「自分が許したんだ」と言ったため、しぶしぶ延長を認めていたのだった。

彼は有色人種がよほど嫌いらしかった。

アパルトヘイトがなくなり、有色人種が出入りするのを、よほど苦々しく思っていたに違いない。

引っ越した先はヒルブロウの近くだった。もっとも治安が悪いとされる地区がヒルブロウだった。

新しく移ったホテル・ザ・リッチは、前のホテルより料金が安く、部屋も広く清潔で、食事もおいしく快適だったが、自由に外出するには勇気がいった。

ここでも、外で二度ほど窃盗に襲われたが、二度とも若い女性に救われた。

一度目は、夕方ホテルのすぐ近くの路上で“たきび”にあたる若者を撮影しようとして、年配の男に案内されて向かおうとしたとき、「だめよ。そこに行っては」と女性の叫びと同時に、私の身体は強い力で引戻された。

振返ると女性が二人、しっかり私の腕をつかんで「みんなとられてしまうよ」と叱りつけるように言った。

獲物に逃げられた年配の男は、悔しさのあまり、食べかけの小さな青リンゴを思いきりぶつけてきた。

二度目は朝一〇時頃、ヒルブロウをさけ逆の道を撮影しながら歩いていた。

突然後ろで若い女性の叫ぶような、怒鳴るような声がした。

振り向くと、私を挟み打ちにかけようとしていた若い男性が二人、女性に怒嗚られ引き上げていく姿が見えた。

その女性は私のそばに来ると「なんて馬鹿なかっこうして歩いているの。カメラなんか持って歩くんじゃないよ」と叱りつけるように忠告してくれた。

彼女の好意と勇気に私は「もう持ち歩かないから」とわけのわからない言葉を出して頭を下げた。

もちろん、カメラを持ち歩かないことなどできない。

カメラを袋に入れ隠すように持ち歩いていたが、撮影するときにはカメラを袋から出さざるをえない。

私を救ってくれた女性たちを振返って見ると、その勇気に力強さを覚えると同時に、暴力も泥棒もない平和な国をつくろうとする強い意志を感じた。

そのようなことがあったが、その日も撮影をするために街を歩きつづけた。

街は完全に冬を迎えていた。

プラタナスの樹は、葉を落として姿をくまなくさらし、ときおり吹く冬の風は、路上に散った枯れ葉を動かし、かさかさと単調なリズムを奏でていた。

左に曲がると白人が住んでいた、瀟洒(しょうしゃ=スマート)な住宅の並ぶ地区があった。

広くとられた道路の端に、イギリスから持ち込まれたという樫の樹の並木が、緑の葉を一面につけて広く枝を伸ばしていた。

ある一軒の庭をのぞくと、その隅にススキが白い穂をつけ、その奥の壁に朝顔が紫色のきれいな花を咲かせていた。

雲ひとつない青空からふりそそぐ四月の陽ざしはよく乾いていて刺すように暑く、どこが冬なのだろうと首をかしげたくなる気候がこの国にはあった。

道すがら出会った風景は春をのぞくすべての季節が展開されているという奇妙な経験をもったことに気がついた。

さがせば春もどこかにあるのかもしれなかった。

|

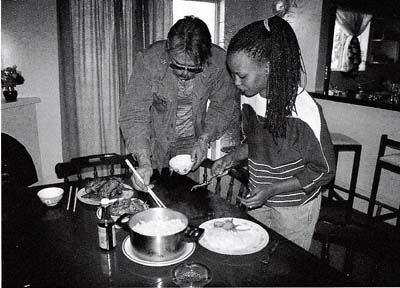

マトンの料理はすばらしい味だった

2 傭兵(ようへい)マトン

top

しばらく歩くと、白い壁に彩色豊かな小さな龍が描かれている家に出あった。

その絵の隅に、下手な漢字で「金龍亭」と黒々と書かれた文字があった。

「いたずら書きかな」と思ったけれど、龍に髭まで書き込まれていて、いたずらにしては出来すぎていた。

興味がわいて玄関に入ってみた。全く普通の家だった。

少し違うといえば、玄関に二重に鉄格子の扉がついていたが、しかしこれとていまの南アフリカでは見なれた風景だった。 |

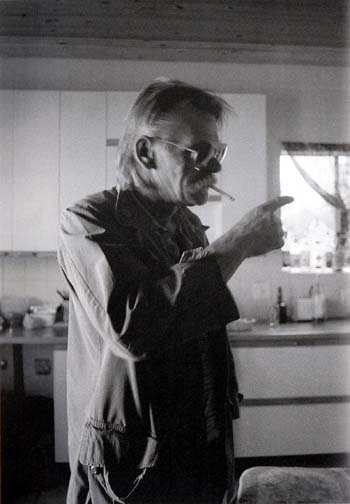

傭兵だったマトン。彼はプラハから流れてきていた

|

何もなく引返そうとすると、サングラスをかけた背の高い中年の男がじっとこちらを見ていた。

「ここの主人かも知れない」と思い、無断で入ったことを詫るつもりでいた。

すると彼は、「コーヒーでも飲んでいかないか」と声をかけてきた。

生活の一端を見るのも悪くないと思って従うことにした。

なかに入ると、入口近くに広いロビーがあり、その奥に台所があってカウンターとテーブルが置いてあった。

ここで金を払うと、コーヒーもビールも飲めるようになっていた。

「金龍亭」とあったのは、こういうことだったのだ。

案内してくれた男はマトンといって、隣の住人だった。この主人は白人女性だった。

女一人では、何かと不用心なのか、マトンと妻のベルハラリーが、年中遊びにきているのだ。

コーヒーもビールもとても安く、これで商売になるのかと思うほどだった。

マトンは椅子に座ると、ズボンの後ろのポケットから拳銃を引抜いた。

そして弾装から実弾を抜くと、「引金を引いてみろ」と私に手渡した。

引くとカチリと小さな青を立てて撃鉄が落ちた。

拳銃は長年使われていたらしく、磨き込まれ地が出て鈍く光っている。

「昨日爆発があったばかりだし、この辺りもぶっそうだからね」とマトンが拳銃をもっていることに、マダムは言いわけとも、説明ともとれる言い方をして私の顔をみた。

マトンは拳銃をしまうと知らぬ顔で煙草をふかした。

ヨハネスブルグでは、このところ爆破事件が続いていた。

車に仕掛けられた時限爆弾が爆発し、死傷者の出る事件も起きていた。

いずれも白人のテロ団による、選挙防害のための工作と言われていた。

マダムの入れてくれたコーヒーをすすりながら、「マトン、南アフリカの出身かい」と聞くと、「チェコだ」とそっけない返事が返ってきた。

「チェコのどこ」と聞くと「プラハだ」とこれも実に簡単に返事が返ってきた。

「プラハだったら何度も行ってるし、よく知っているけどね」と言うと、マトンの目つきが変った。

「ちょっと待ってろ」と、なにやら取りに家に帰えり、やがて手に一冊の写真集をもってきた。

それは白黒で撮られたチェコスロバキアの写真集だった。 |

マトンは人を殺傷する能力のある組立銃をもっていた。

今はねずみ退治に使う

|

彼は一枚一枚めくりながら、ある時はやさしく、ある時は激しく写真の説明をした。

「カラーではあらわせない」と言う彼のチェコの風景は、白黒の世界として残っているのだろう。

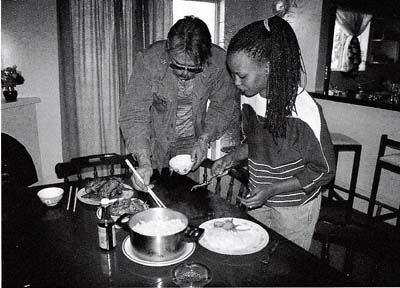

どういうわけか、彼は私を大変気にいってくれて、よく食事をご馳走してくれた。

彼も、妻も料理がとても上手だった。

「明日、昼にこい」

「私は忙しいから、駄目かもしれない」

「いや、それでもこい」

「午後二時ぐらいなら」

「じゃ待っている」

約束の時間に行くと、彼は一人でチキンをオーブンで焼いていた。

マダムはすることもなく、所在なげに立っていて、ベルハラリーが食器をそろえていた。

今まで日本では聞いたことのない銘柄のリキュール(果実酒)を、繰返しチキンにぬりつけゆっくりと焼いてゆく。

オーブンのなかは、リキュールがぬりこめられるたびに、さっと青白い透明な炎がのぼる。

やがてオーブンからだされ、各人の皿にわけられた。

皮がパリパリとしておいしく、上等のリキュールを思わせる芳醇な味が、チキンの味とあいまって舌にしみ込んできた。

食事のあとマトンは自分の部屋へ案内してくれた。

部屋の隅から、なにやら鉄の穴のあいた細い筒と、三角形をした片手に少しあまるほどの茶色の木片を取出し、それを組立てはじめた。

それは組立式の銃だった。

私を庭に連れていくと、すでに日は落ち、街灯に灯がともっていて、銃で物を狙える明るさではなかったが彼はじっと構えていた。

やがてぶすっと小さな音がして、カツンと物に当たる音がした。

璧にでも当たったんだろうが、彼はそれで目的を果たしたかのようだった。

「これで大統領でも殺せるんだ」と物騒なことを言った。

翌日、店にゆくとマトンは昨日の銃をもって、屋根を見ながらうろうろしていた。

「何をしてるんだ」とマダムに聞くと

「ねずみ退治をしてるの。このところねずみがいるみたいで、屋根裏がうるさくて」といって片目をつぶって見せた。

大統領を狙うはずの銃は、立派にねずみ退治に役立っていた。

マトンは一九四八年七月生まれ、この年四六歳だった。

マトンがプラハを抜け出したのは一九歳の一九六八年、その年のチェコスロバキアは社会主義を目指し、民主的な政策が成功裏に進んでいた。

しかし、自分の支配下から、離脱するのではないかと恐れた当時のソビエト連邦は、武力でこの政策をつぶし強引に支配下にとどめた年である。

「プラハの春」といわれ多くの犠牲者が出た事件だった。

マトンは口が重く、政治のことや自分のことはあまりしゃべらなかったが、多分この事件で国外に脱出して、ベトナムで傭兵となり、それ以来アフリカなどで通信兵として、各戦場を歩いた経歴をもっていた。

南アフリカに、各国から傭兵が集まってきていた。

彼らはアフリカーナとANCとの間に、内戦が起こることを予想していた。

取り仕切るボスがいるらしく、彼らは工事現場の人夫や、ガードマンとして働きながら時期がくるのを待っていた。

マトンも、その目的できているのかと思ったけど、彼は傭兵を引退して、南アフリカに永住するつもりらしく、家を買い娘をカナダに留学させるつもりでいた。

何日かして店に顔を出すと、マダムが一人レコードを聞いていた。そしてその曲に合わせて小さく歌っていた。とてもいい声だった。

私が入ってきたのを知ると、さりげなくレコードを切り、コーヒーの用意をしてくれた。

「いい声だね。むかし歌手だったの」と聞くと、てれくさそうに笑って、

「そうなんだけど、いまはもうためね。タバコでのどを傷めてしまって」と、今度は淋しそうに笑った。

彼女はアフリガーナ、どうなっても南アフリカが彼女の故郷、この国以外どこにも自分の帰る国はない、と言う。

国外脱出を願う白人がいる反面、三〇〇年もの間、南アフリカに住んできたアフリカーナにとって、この国以外自分たちの住める国がない。

3 ANC総決起集会 top

|

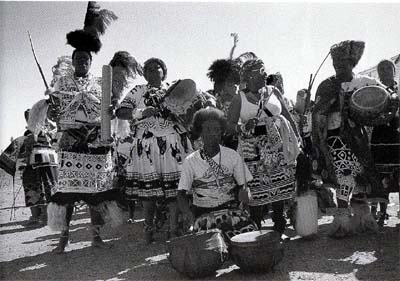

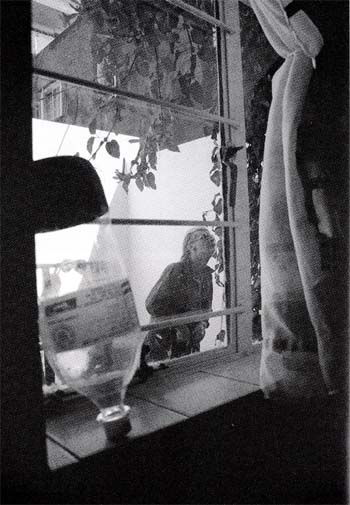

FNBセンターで開かれた、ANCの決起集会に

奇妙な踊りを見せながら行進する

ANCの私設部隊ウムコント・ウェ・シズウェ

|

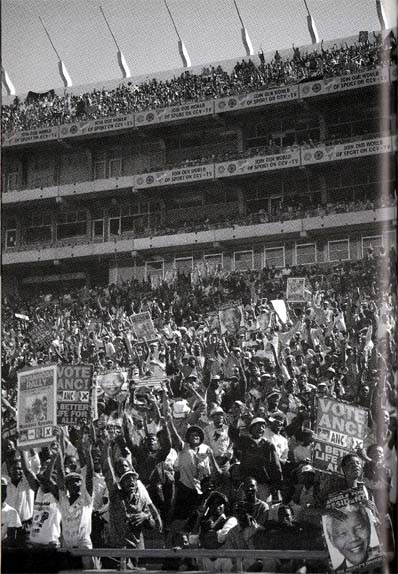

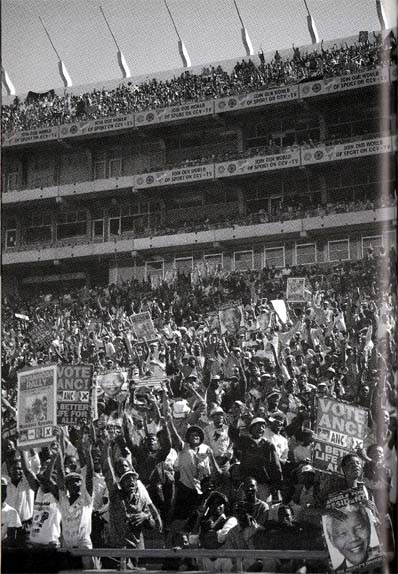

FNBセンターで開かれたANCの決起集会の参加者

|

四月二三日、選挙を三日後にひかえ、ヨハネスブルグから郊外へ車で三〇分のところにある大きな円形スタジアム、FNBセンターでANCの総決起集会が開かれた。

大会は九時三〇分開会し、十一時にマンデラの演説があるということで出かけたが、十一時を過ぎた頃やっと参加者が集まりはじめ、大会はいつ開かれるのか予想もつかない。

大会参加者は各地からバスや徒歩で集まってきた。

屋根まで人を乗せた満載のバスが、参加者の歌う歌声や互いの挨拶の叫びをも乗せ、舗装されていない道路を、砂煙をあげてやってきた。

バスは凹凸道路で車体を左右に大きく揺らし、乗っている人が落ちるのではないかと心配したが、彼らは巧みにバランスをとりながら落ちることもなく歓声を周囲にばらまいていた。

ウムコント・ウェ・シズウェ(民族の槍)と呼ばれるANC私設の軍隊がやってきた。

彼らは帽子とベージュの戦闘服で身を固め、整然と隊列を組み片足を交互に極端にあげ、低い姿勢で銃を左右に振り踊りながら奇妙な行進をしていた。

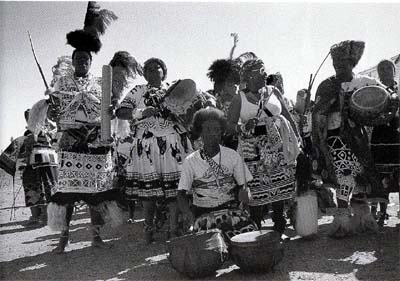

スタジアムには、カラフルな民族衣装をまとった婦人の一団がたむろしていた。

彼女たちは、待っているあいだも絶え間なく足をあげ、身体をゆすって踊っていた。

民族衣装がゆれ羽根がリズムに合わせてゆらいでいたその横で、グリーンの帽子をかぶり、銀色の指揮棒を手にした中学生くらいの鼓笛隊の女の子たちがはしやいでいた。

彼女たちは、すらりと伸びたバネのありそうな足で、時々カモシカのように跳ねてみせた。

またズールー族の一団が、遠くから行進しながらやってきた。槍をもち楯をかまえて「ウルルル」というような雄叫びを時々あげ、前かがみの姿勢で大地を踏みしめていた。

道路のわきには大きなアフリカンステーキを焼く煙がたち、ジュース、果物を売る店が軒を並べていた。

午後三時、客席にざわめきが起こり、やがて歓声に変わった。マンデラがゆったりとスタジアムに現れた。

彼は参加者の飮声こたえ、ゆっくりと手を振り、中央に設えられた演台に向かって歩いた。

|

民族衣装で身を飾り集会に参加する

四月二六日、空けぬけるような晴れだった。この日から全人種総選挙が始まる。

南アフリカの新しい歴史がこの日から開かれる、それにふさわしい天気だった。

ペニーは一〇時にホテルへ迎えにきた。

ペニーはめすらしくハットをかぷり、スーツを着てすっきりとした姿で現れた。顔はすがすがしいかった。

「ペニー、今日はひどくすっきりしてるね」と軽口をたたくと彼は照れた。

「今日はいい日だからね」と嬉しそうな顔をした。

この日の選挙は高齢者、身体障害者、海外移住者が中心だった。 |

広い会場を埋めつくす集会参加者

|

投票場所も数が少なく、ペニーの村では行っていなかったので、隣のオレンジファームの投票場にでかけた。

投票場には、時間が早かったにもかかわらず、すでに数多くの有権者が集まっていた。

アパルトヘイトの政治は、世界の良心をひどく傷つけていたから、この選挙の成功は人類の良心の睹(かけ)であったといってもよかった。

予定時間を三時間過ぎても投票は始まらなかった。

選挙妨害があり、投票用紙を運ぶ車が襲撃されたのかなと思ったけれど、これは不慣れからの準備の不手際で、選挙に必要な書類がまだ届いていないためだった。

有権者は、日傘をさしたり、日陰に入ったりおしゃべりに余念がなかった。

この日から三日間、あらゆる職場はすべてが休みで、日頃から時間のある老人はもちろんのこと、忙しく働いている者にとっても時間はいくらでもあった。

あれほど怖いと思ったオレンジファームであったにもかかわらず、この日カメラを向けると誰もが笑顔を見せ、中にはすすんでカメラの前に立ってくれる人もいた。

四月二七日、一般有権者が選挙に参加する日がきた。テレビは朝早くから、各地の選挙の様子を報道していた。

投票は朝九時からだったが、朝五時からならぶ有権者の姿をテレビは報道していた。

草原の広がる投票所では、投票を待つ有権者の長い列が映しだされた。“かげろう”が揺らぎ、延々とつづく黒い人影も揺れていた。

レポーター「四時からきているんだって。もう四時間にもなるけど平気なの」

「生まれてから四〇年もの間、この日のために待っていたのよ。これくらいの時間どうってことないわよ」(四〇歳の女性)

「なんにも食べないできたんだ。すごく腹が減っているさ。

でも初めて投票できるんだ。腹がへっているなんて、なんてことないよ」(四〇歳代の男性)

足を踏みならし、大地の上で踊るように身体を動かし、よろこびをあらわしている男性が映しだされた。

「ここに民主主義があるんだ。こんなすばらしい、こんなよい日がきたんだ。

いま投票できるんだ。長い間、待っていた!」(牧師五三歳)

「Very Very Happy Day!=新しい南アフリカが生まれるんだ」(主婦三二歳)

彼女はマイクに向かって叫んでいた。

七時三〇分、支度をしてホテルのロビーを抜けようとすると、

「ヨシダ見たかい。みんな大統領選挙のニュースばかりだよ。すばらしいたろう。今年から私だって投票できるんだ」

出がけにいつも挨拶をしてくれる受付係が声をかけてきた。ホテルの従業員は交替で投票にいくんだと言う。

表に出ると、いつもは早くから賑わっているヒルブロウの商店街はひっそりとしていた。

|

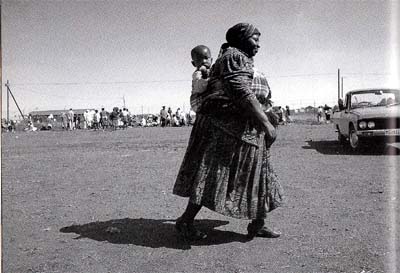

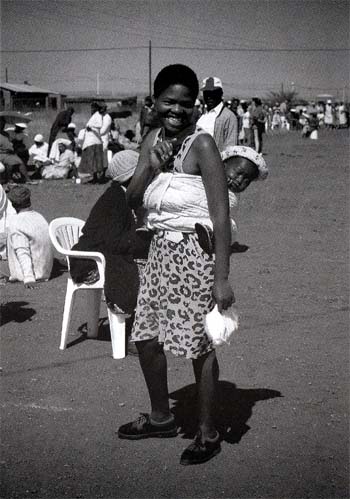

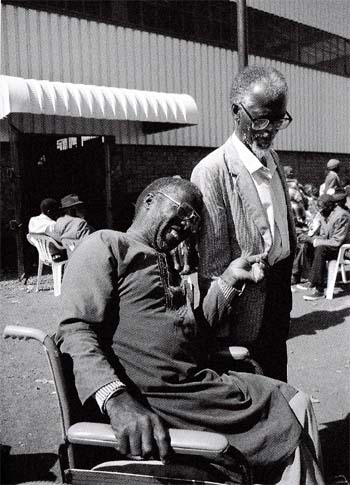

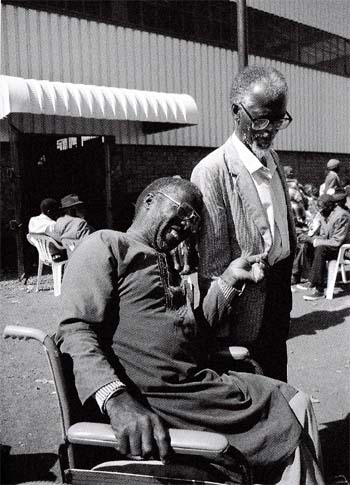

足が悪くて走行が困難な高齢者も

介助者の助けをかりて投票に参加する

|

この日は障害者、老人、外国居住者の有権者が投票する日だった。

早朝から投票所の前には長い列ができた。

長い時間待っても彼らには平気だった。

(オレンジファーム投票所前)

|

人がいないだけ街の汚れが目立つ。紙屑、空缶が道の両側にたまり、朝の青い空気のなかでちぢかんで固まっている。

ペトリア通りを真っ直ぐにすすみ二つ目の角を右に折れると、ゆったりとした坂になっている。

ここまでくると急に人の姿が目立ってきた。

坂下に教会の塔が見える。そしてそこに列をつくっている人の集まりが見えた。

近づくにしたがい、その列が長く伸びているのがわかる。

その列の先頭は投票所となっている教会の中にはいり、後尾はどこまで続いているのか、教会をぐるりと囲い、高いところに上がって見ても、その先の切れるところが判別できなかった。

列に近づきカメラを向けると「わっ」と歓声があがり「日本人か」と聞いてきた。そして「撮ってくれ」と叫ぶ。

眼鏡をかけてカメラをもっている、まあこれだけでも十分に日本人の恰好をしているのだが、さらにヨハネスブルグには日本の商社が多く、彼らは日本人の姿をよく見ている。

「IDカードを見せてくれないか」と頼むと一斉に手帳をかかげた。

かっては差別に使われた手帳だったが、今日は二重投票を防ぐのに立派に役立っていた。

どの顔も笑っていて、カメラを嫌う人はいなかった。

そこを離れてキングジョージ通りに向かう。ここにも投票に参加する有権者の長い列ができていた。

黒人、カラード、インド人、白人が入り混じり、入口からぐるりと人の列が蛇行し、はるか先まで切れることなくのびていた。

選挙妨害を監視する政府軍の装甲車がやってきた。

かっては黒人に向けられた銃口だったが、この日は誰一人おびえる者もなく、車の上の兵士はおだやかな顔を見せ、装甲車はゆっくりと走り去っていった。

全人種が入り混じって列をつくる、これだけのことでも南アフリカにとって歴史になかったことだった。

歴史が大きく変ってきている、目の前で歴史の変っていくさまを見ることができたことは、私にとってもよろこびだった。

そこからシヴィックセンターに向かう。そこには鉱山で働く黒人の群像の彫刻が建てられていた。

そこで休んでいると、投票をすませて帰る途中の、一八〇センチを越えるがっしりとした体躯の黒人が声をかけてきた。

名前をエックネス・ジョンと言った。

「マインにある金鉱山で働いているんだ」

「どんな所なんだ」

「ああ、ひどいところだよ。働いていたとき家族はプレトリアにいたんだ」

「離れて暮らしていたのかい」

「そうだ。そこで働く者はコンパウンド(隔離宿舎)に入らなければならないんだ」

隔離宿舎とは、鉱山で働く労働者を確保しておく宿舎で、家族と切り離し単独で収容されていた。

設備はきわめて悪く、板囲いの集団宿舎があるだけの、個人の生活を全く無視した宿舎だった。

ドイツのヒトラーが第二次世界大戦中、殺人のためだけにつくったゲットー(強制収容所)に人の扱いが似ていることから、ゲットーとも呼ばれていた。

金鉱山が発展し成長をつづけている頃、中央アフリカの銅鉱山も発展していて、南アフリカの労働者が、何万人もその鉱山に働きに出ていたから、金鉱山の労働者は不足していた。

その労働者を確保するために、政府は様々な手をうっていた。

まず宣伝映画をつくり、鉱山の労働者のすばらしい生活を演出し、それを居留地で見せる。

それでもダメとなると、居留地の責任者を買収しその責任で集める。

さらには農村労働者を集めるのと同じ手口で人頭税をつりあげ、滞納者を徹底的に調べあげる。

払えないものが何万人もでて、逮捕を逃れるために鉱山に逃げこむ。こうしてあらゆる手を使って集めた。

世界の目をごまかすため農村居留地をつくるのだが、政府はそこで飼育する家畜の数を限定し、それ以上飼うことができなくする。

それも農村を育て発展させるためと称して。

数少ない家畜を飼育する権利をめぐって争い、生きてゆくためやむをえず住民の数を制限せざるをえず、助け合わなければならない黒人同上の間にも対立が生じる。

だから、鉱山から帰ってきても嫌われるだけで追い出されてしまう。

低賃金で過酷な労働でも、その鉱山で働かざるをえなくしてしまう。

|

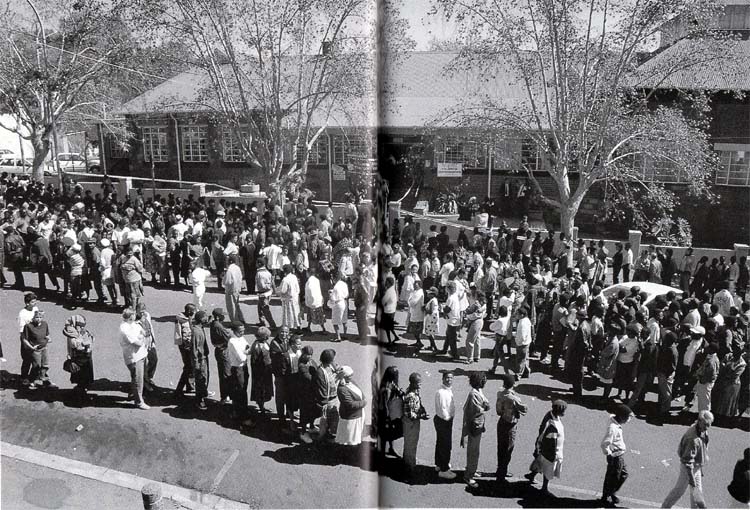

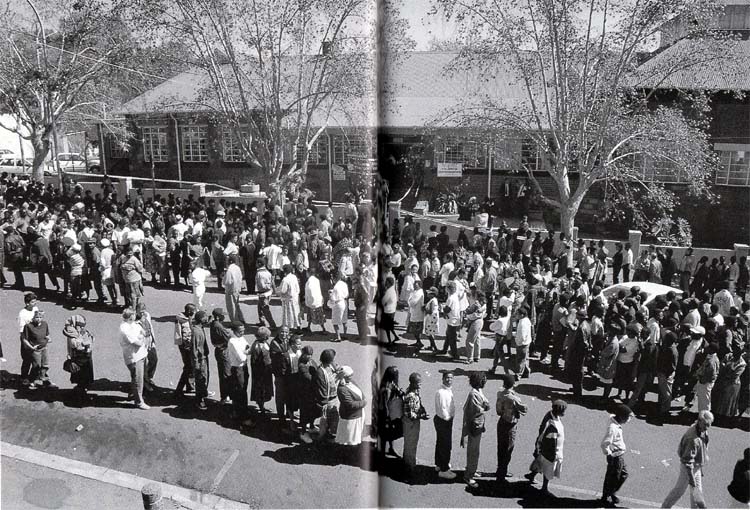

1994年4月27日、南アフリカの投票所の前には投票に参加する人たちの長い長い列ができた。

自人も黒人もインド人も、人種の差別なくみんなが一つの列に並んだ。

南アフリカに白人が入ってきて以来300年、はじめて一つの列に並ぶことができた歴史的な一日だった

(ヨハネスブルグ投票所前)

|

すでに近代国家ではなくなっているはずの方法が、南アフリカでは生きていたのである。

また「原住民労働法」などによって、雇用は厳しくチェックされていたから、どこでも働くというわけにはいかなかった。

ジョンは三八歳のとき、マインの鉱山の採掘夫として働くようになった。 ひどいとは聞いていたけど、ここでしか働くところがなかったからだ。

「深く地底にもぐってゆくんだ。一日九時間地底で働かされるんだけど、とてもきつくて」

日本の炭鉱労働者の採掘工をしていた人にこの話をすると、

「九時間はきついよ。四時間から五時間が精いっぱいだね。 底は暑くて、温度は四〇度近くに上がることもあるんじゃないかなあ。 汗が吹き出し身体がかさかさになるね。

塩をなめなめ働くんだけど、つらいよ」ということだった。 |

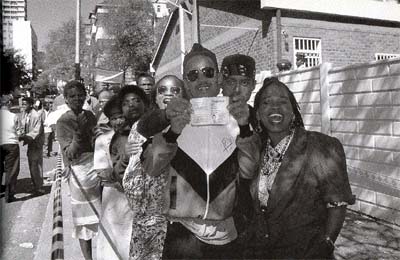

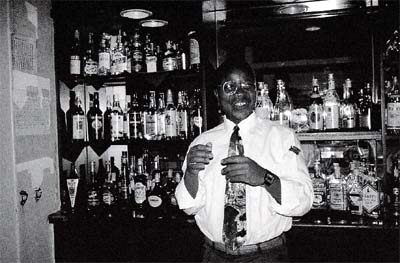

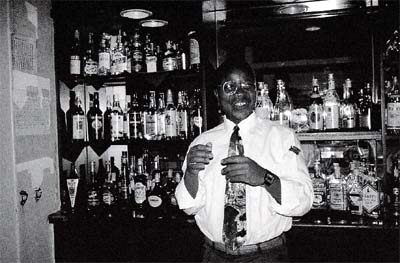

「スクーレッツ! ヨシダ、スクーレッツ!」

開票の翌日、勝利の決定を知って

いつものバーテンは力強くこぶしを振って見せた

(ホテルのスナック、ヨハネスブルグ)

|

「食事はひどいもんだった。朝はコーヒーとパンが一つ。

昼はスープと豚肉一切り、夜は一握りのライスにミートが一切、

週に一度牛肉がつくだけなんだ」

給料は六〇〇ランド、白人は採掘などやらず、それでも四五〇〇ランドだから、いかに低賃金かわかる。

ジョンは五人家族である。食べさせるためにも、ここで働く以外なかった。

労働改善の運動はここでも起こっていたが、すぐに警官がやってくる。

ときには軍隊もやってきて撃ち殺された労働者もいた。

改善を要求してたたかった労働者はみんな解雇された。七年後、ジョンも解雇される。

退職金などもちろんなく、補償もないままほうり出された。もうすでに一年半も仕事がない。

「家族も二日間何も食べていない。でも絶対盗みはやらない。

今までの白人の社会はひどかった。これからは歴史が変わるよ。よい社会がくる」

私のポケットには、二〇ランドしかなかった。

あとは小銭が少し。二〇ランドを渡し、「これで子供に何か買ってやってくれ」というとよろこんで受けとった。

そして、「よかったらその小銭もくれないか。それだけあれば、肉が買えるんだ」というので、小銭もあたえた。

その金もじき消え、彼の生活にはなんの改善にもならいだろうけど、一時でもうるおえばいいと思った。

戦後、アメリカの進駐軍が私の家にもきて、弁当のパンを置いていったことがある。

貧しく食べるものもなく、いつもお腹をすかしていた私にとって、少しバター臭くアメリカの匂いのするパンー切りが、なんとおいしかったことか。

投票日を一日伸ばしさらに国民休日にすると、突然昨夜のテレビで発表になった。

「困ったな。銀行が開いてないな」

とエレベーターの中でつぶやいていると、一緒よに乗っていたウエイトレスが、きびしい顔をして、

「なに言ってるのよ。いまはどんな時だか知っているの。

こんな大切な日に、休みになることは大切なことなんだよ」と怒られてしまった。

四月二八日選挙が終った。

二九日開票が始まった。開票はケープタウンからで開票率二パーセント、白人の代表デクラートが、マンデラを大きく引離していた。

午後、ベニーがきた。ホテルのロビーにあるコーヒーショップで、ペニーはジュースを私はコーヒーをとった。

テレビは相変わらずデクラートの優勢を伝えていた。

ペニーはいらだっていた。「信じられない」と言うとジュースを残して帰っていった。

金龍亭に行くと、白人が大勢きていた。彼らは満足そうにテレビを見ていた。

夕方、マトンに連られて小さなサロンにいった。

サロンは普通の家を改造しただけのもので、中は汚れて剥き出しの木肌のテーブルがおかれていた。

裸電球が天井からぶら下がっていてぼんやり木の床を照らしていた。

奥にビリヤードが置かれていて、入口にはジュークボックスがあった。

マトンは小銭を出すと、ジュークボックスに入れた。

静かだったボックスは、突然音楽を流しはしめた。

小柄な黒人の中年の女性が二人で首楽に合わせてステップを踏んで踊りはしめた。

くるくる回るたびによれよれのスカートは軽ろやかに浮き上がり、小さな風を起こしていた。

テレビはここでもつけっぱなしで、選挙速報が流されていたが、得票は大きく変わっていた。

他の地区が開くたびにANCの票が大きく伸び、マンデラの票はデクラートをはるかに引離していた。

時々アノデラの姿が映し出された。

踊っていた二人の黒人女性は、その姿が映し出されるたびに歓声をあげよろこびの意思をあらわした。

テーブルには白人が五、六人ビールを飲んでいたが、妙に静かでテレビの流す放送に無関心をよそおっていた。

三〇日、ペニーの家でお別れのパーティを開くことになった。ペニーの村の近くに市場がある。

市場は台車を引く子供、野菜や果物でふくれあがった買物かごを両手にもつ中年の女性、金網の中で鳴き声をあげる鶏、宴会でもするのか、いく箱ものビールを車に積込む男性など市場独特の喧騒(せんそう)を見せていた。

長い塀の続く囲いの中に入ると、大きな建物があり、肉を売る店や飲み物、菓子類を売る店などに分れ、出口に警備員が立っていた。

買物を終えた黒人は、ここで厳重にチェックされた。

ペニーはここで、一枚四〇〇グラムもあろうかと思われる、大きな幅の厚さ一・五センチくらいの牛肉を十人分買った。

これは私の要望で、アフリカンステーキをつくるためである。

支払いは私が払ったが、肉の代金は全部合わせて二〇ランド(六〇〇円)だった。

ビールなどの飲み物を入れても、二〇〇〇円とかからなかった。

家に帰ると奥さんが待っていて、さっそく料理にとりかかってくれた。

時間がかかりそうなので、べニーの案内で村を歩くことにした。

ペニーが彼の友人の家でビールを飲んでいる間、一人で近所をぶらぶらしているとあちこちから「写真を撮ってくれ」という要望がかかった。

遠くから姿を見つけてやってくる。

独り住まいらしい若い女性は「自分の家の中で撮ってくれ」というので頼みに応じて中に入ると、赤地に花模様の入ったカラフルなテーブルクロスが目に入り、壁を見渡すと取ってきたばかりの花が飾ってあって、外観では想像できない、美しい部屋だった。

ペニーの家に戻るとすでに宴会の準備ができていて親戚、友人が狭い台所のテーブルの周りいっぱいに腰掛けていた。

ペニーの母親も大きな身体をゆすってやってきた。

宴がすすむにつれ、話題は選挙の話になった。

ペニーの兄は、インカタの支持者である。話はそこに集中し大論争となった。

ペニーの奥さんも論陣をはる。

兄は私の方を向いて「どうだ。いい雰囲気だろう。誰を支持しようと、ここでは仲良くできるんだ」といって笑顔をみせた。

ペニーの母親が古い時代の差別パスを見せてくれた。うかつにも、今まで気がつなかなったのだが、みな名前を二つ持っていた。

母親のパスには、「クウビンデュク(ズールー族の名) ラオカーズ(黒人) ナンシー(英国名) 一九三二年生まれ」となっている。

ペニーの場合は、「ツソウ(ズールー族の名) ラオカーズ(黒人) べニー(英国名)」

ペニーたちは、白人の都合で二つの名を持たされ、色分けされていた。

おそらく支配者は、民族名では覚えにくく、何かにつけ不便だったので、英国名をつけさせたのだろう。

「ペニー、今どっちの名で呼ばれたい」

「うん、べニーでいいね」という返事がかえってきた。

ANCが勝利が確定すると、街中がよろこびの群衆であふれるというペニーの情報で、何時その時がくるのか街をうろついたり、ANCの選挙記者会見室のある、カールトンセンターをのぞいたりしたが、一向にその気配は見られなかった。

多くの記者も集まってきていたが、誰も正確な情報をつかんでいないようで、所在なさそうに互いに記念写真をとりあったり、雑談にふけっていたりしていた。

開票はすすみ、すでにANCの勝利、アノデラの勝利は間違いないと思われたにもかかわらず、である。

4 真っ赤なアフリカの陽光 top

五月一日夕、ホテルのミニバーにいくと、眼鏡をかけた中年の黒人のウエイターが、にこにこして迎えてくれた。

彼の胸にはいつもカトリック教徒であることを示す、四角いグリーンの布地に、銀色のバッジを胸につけていた。

ペニーと私は、仕事が終わるたびに、ここでジュースを飲みコーヒーを飲んだ。

ペニーはだれ彼なくANCの支持を訴え、彼にも同じく訴えたが、彼はにこやかな表情は見せるだけで、いつも顔をわずかにそらせ、支持するということは決して言わなかった。

もっとも、ANCへの支持を表明することは、下手をすると解雇にもつながり、解雇されれば、就職は絶望といってもいいほどだだった。

この日、彼の表情は理解しにくかったが、「スクーレッツ、ヨシダ(筆者)、スクーレッツ」といって、腰の下でこぶしを力強く振るのを見て、すべてが理解できた。 |

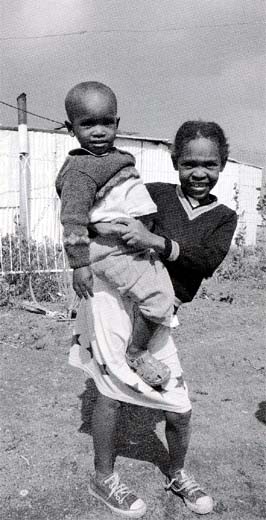

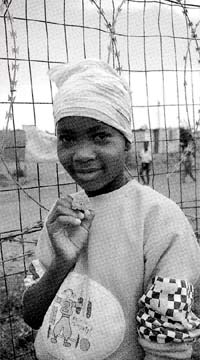

小さい花を持つペニーの村の少女

|

|

彼は感情を抑えることができないほどによろこびで興奮していた。

五月二日、この日も一日街をまわり、力−ルトンセンターに行くなどして日を過ごしたが、街は平常どおりで、なんの変化もみられなかった。

夜、部屋で休んでいると、急に自動車のクラクションが、あちこちで高らかに鳴った。

夜の街に飛び出してみると何もない。少しうろついて帰ってくると、フロントにいつもいる格幅のいい黒人の受付係が、「勝利集会はいま終ったところだよ」といった。 |

詳しく聞くと、「三千人ほどがカールトンセンターの前に集まり、勝利を祝い合ったが、じき解散させられた」と言うことだった。

テレビは勝利祝賀会で、マンデラがみんなと踊っている情景が流されていた。

その夜の街は、車のクラクションが長く高くときたま鳴り、勝利を祝っているのか、騒いでいる青年たちの声が、どこか下のほうのビルから聞こえてきた。

五月三日、滞在期間もぎりぎりでヨハネスブルグを去らなければならなかった。

朝早く起きて窓の外をみると、ビルの向こうに真っ赤なアフリカの陽光が楕円を描いて、輝いていた。

新しい南アフリカの光だった。

荷物を片づけていると、いつもこの部屋を片づけてくれるメイドが、小さな身体を踊らせて入ってきた。

「ヨシダ、すばらしい日だよ。なんてすばらしいんだろうね。うれしくてうれしくて。

日本はどうだい。こんなすばらしい日ってあるかい」

彼女は四五歳、黒人の女性である。年齢のわりには、ずいぷんと老けてみえる。

夫と離婚して一人で女の子を育てている。少ない給料の中から、生活を切り詰めて学費を払い高校に通わせている。

昨日まで学費が高くて、とぼやいていた婦人である。

街にでると、朝早いにもかかわらず多くの人が歩いていた。

朝のきらめく光の中を歩く、背広で身を固めたインテリ風の黒人に出会った。

新聞をいく種類も小わきに挟み、一紙を広げ歩きながら読んでいた。

銀縁で細く型どられた、眼鏡の奥の顔はうれしさで輝いていた。

午前九時。ペニーがやってきた。空港までペニーの車で行く。

空港に向かう途中、突然べニーはハンドルを激しく叩いた。

「なんて、すばらしい日なんだ」ペニーは幾度も幾度も繰返した。

top

****************************************

|